6《兼爱》课件(38张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6《兼爱》课件(38张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-27 07:16:43 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

兼

爱

古语有云:“玉不琢,不成器。”穷其一生,能遇到几位用心雕琢璞玉的老师呢?如果真的遇到了,请记得珍惜,不要因为老师的责备而选择怨恨。因为,也许老师恰恰是在用这种方式来成就自己。今天我们听一听《墨子训徒》的故事。

导

入

新

课

春秋战国时期,耕柱是一代宗师墨子的得意门生。不过,他老是挨墨子的责骂。

有一次,墨子又责备了耕柱。耕柱觉得自己真是非常委屈,因为在许多门生之中,大家都公认耕柱是最优秀的人,但又偏偏常遭到墨子指责,让他没面子、心里过不去。

一天,耕柱愤愤不平地问墨子:“老师,难道在这么多学生当中,我竟是如此的差劲,以至于要时常遭您老人家责骂吗?”

墨子听后,毫不动肝火:“假设我现在要上太行山,依你看,我应该要用良马来拉车,还是用老牛来拖车?”

耕柱回答说:“再笨的人也知道要用良马来拉车。”

墨子又问:“那么,为什么不用老牛呢?”

耕柱回答说:“理由非常的简单,因为良马足以担负重任,值得驱遣。”

墨子说:“你答得一点也没有错。我之所以时常责骂你,也只因为你能够担负重任,值得我一再地教导与匡正你。”

壹

墨子生平及思想简介。

贰

积累文中所涉及的典

型实词、虚词和句式知识。

叁

学习本文的说理方法。

肆

体会兼爱思想内涵,进一步思考其对现代社会的意义。

学习目标

知

人

论

世

墨子(公元前476或480年—公元前390或420年),名翟,春秋末期战国初期宋国人

,一说鲁阳人,一说滕国人。宋国贵族目夷的后裔

,曾担任宋国大夫

。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。

墨子是墨家学说的创立者,提出了“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚同”“天志”“明鬼”“非命”“非乐”“节葬”“节用”等观点,以兼爱为核心,以节用、尚贤为支点,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

墨子死后,墨家分为相里氏之墨、相夫氏之墨、邓陵氏之墨三个学派。墨子弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书。

知

人

论

世

学

说

思

想

①兼爱非攻。所谓“兼爱”是要求君臣、父子、兄弟都要兼相爱,“爱人若爱其身”,并认为社会上出现强执弱、富侮贫、贵傲贱的现象,是因为天下人不相爱所致。

②天志明鬼。宜扬天命鬼神的迷信思想是墨家的—大特点。

③尚同尚贤。尚同是要求百姓上同于天子。墨子认为,国君是国中贤者,百姓应以君上之是非为是非。他还认为上面了解下情也很重要,因为只有这样才能赏善罚暴。尚贤是要求君上任用贤者而废抑不肖者。

④节用。节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。??

时

代

背

景

墨子生活在先秦那个礼制崩坍、王权衰败、诸侯争锋的时代,广大民众饱受战乱之苦,极渴望安定太平的生活。墨子对现实生活给予积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。坚决无情地揭发战争给人民带来的灾难。站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派。

到了汉代,随着儒学统治地位的确立,墨家学派渐趋式微。但体现墨家思想精华的《墨子》一书得以保存下来,并一直流传至今。

题目解

说

《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

初读文本,读准字音

恶(wū)施

当(cháng)察乱何自起(当,同“尝”,尝试)故不孝不慈亡(wú)有(亡,同“无”,没)

故盗贼亡有(yòu)(有同“又”)

原文

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

诵读文本,理解文意

译文

圣人是以治理天下为职业的人,必须知道混乱从哪里产生,才能对它进行治理。如果不知道混乱从哪里产生,就不能进行治理。这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。治理混乱又何尝不是这样,必须知道混乱产生的根源,才能进行治理。如果不知道混乱产生的根源,就不能治理。圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。

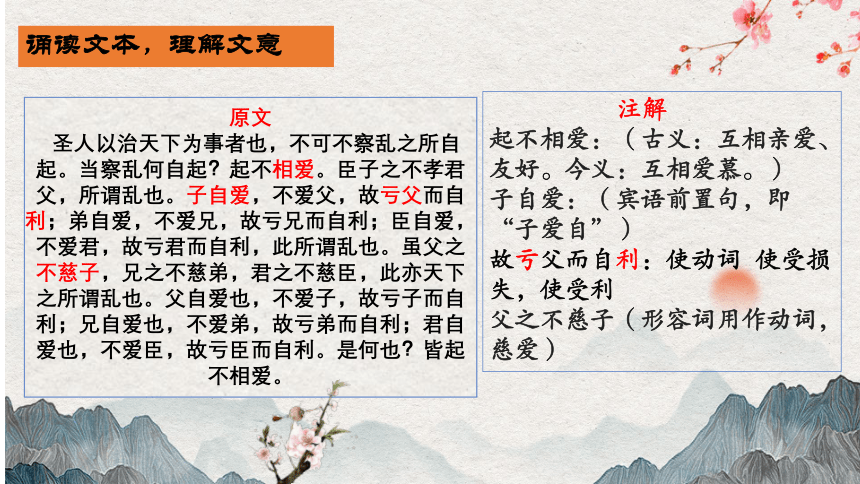

原文

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

诵读文本,理解文意

注解

起不相爱:(古义:互相亲爱、友好。今义:互相爱慕。)

子自爱:(宾语前置句,即“子爱自”)

故亏父而自利:使动词

使受损失,使受利

父之不慈子(形容词用作动词,慈爱)

诵读文本,理解文意

译文

圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。试考察混乱从哪里产生呢?起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所谓乱。儿子爱自己而不爱父亲,因而损害父亲以自利;弟弟爱自己而不爱兄长,因而损害兄长以自利;臣下爱自己而不爱君上,因而损害君上以自利,这就是所谓混乱。反过来,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所谓混乱。父亲爱自己而不爱儿子,所以损害儿子以自利;兄长爱自己而不爱弟弟,所以损害弟弟以自利;君上爱自己,而不爱臣下,所以损害臣下以自利。这是为什么呢?都是起于不相爱。

诵读文本,理解文意

原文

虽至天下之为盗贼者亦然:盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然:大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

注解

虽:即使

室:家

以:目的连词,用来

利:使动词,使受利

贼:损害

家:卿大夫封地

国:诸侯封地

具此:全都在这里。具,完备,齐全。

而已:罢了

诵读文本,理解文意

译文

即使在天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以残害别人以利自己。这是什么原因呢?都起于不相爱。

即使大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自己的家族,不爱别人的家族,所以侵扰别人的家族以利他自己的家族;诸侯各自爱他自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家以利他自己的国家。天下的乱事,全部都具备在这里了。

诵读文本,理解文意

原文

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡有。犹有盗贼乎?故视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家,诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亡有。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

注解

若使天下兼相爱

若:如果

视父兄与君若其身,若:好像

恶施不孝,恶:何,怎么

谁贼(名词用作动词,劫夺财物)

诵读文本,理解文意

译文

细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。

假若天下都能相亲相爱,爱别人就象爱自己,还能有不孝的吗?看待父亲、兄弟和君上象自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的吗?看待弟弟、儿子与臣下象自己一样,怎么会做出不慈的事呢?所以不孝不慈都没有了。还有盗贼吗?看待别人的家象自己的家一样,谁会盗窃?看待别人就象自己一样,谁会害人?所以盗贼没有了。还有大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国吗?看待别人的家族就象自己的家族,谁会侵犯?看待别人的封国就象自己的封国,谁会攻伐?所以大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,都没有了。假若天下的人都相亲相爱,国家与国家不相互攻伐,家族与家族不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,象这样,天下也就治理了。

诵读文本,理解文意

原文

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱。故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

注解

劝:鼓励

交相:互相

译文

所以圣人既然是以治理天下为职业的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱就会治理好,相互憎恶则会混乱。所以墨子说:“不能不鼓励爱别人”,启发就在此。

再读文本,理清思路

全文可分为四个部分:

第一部分:开篇提出议论的焦点,提出以治理天下为事业的人必须知道混乱产生的根源。(提出问题)

第二部分:分析原因,列举事例,从三个方面分别论述乱“起不相爱”。(分析问题)

第三部分:运用假设

、铺排、反问的句式,正面论证“天下兼相爱”,“则天下治”的观点。(解决问题)

第四部分:统治者要鼓励人与人相亲相爱。(解决问题)

“察乱何自起?起不相爱”

研习文本,思考探究

墨子认为天下之乱的起源是什么?

墨子认为践行兼爱的方法是什么?

“爱人若己”“视人若己”

文章是如何一步步表明自己观点的?

研习文本,思考探究

文章开篇首先提出要治理好天下的混乱必须要知道混乱产生的源头,就像医生要知道病人的病根才能对症下药,把病治好一样。

接着指出天下混乱产生的原因是人们不相爱。文章的论述从父子、兄弟、君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,分层论述乱“起不相爱”的观点。

然后,在分析问题的基础上,提出解决问题的办法,即“使天下兼相爱”。最后归纳论点,肯定结论,总结全文。

研习文本,思考探究

墨子为什么提出“兼爱”思想?

墨子认为天下混乱产生的原因是人们不相爱,因此他提出“兼相爱”,认为“兼相爱”是治理天下混乱的良方。墨子认为,如果天下人都彼此相爱,爱别人就像爱自己一样,天下还会混乱吗?看待父亲、兄长及君王像看待自己一样,怎么会做出不孝的事情呢?视人如己、爱人如己,就不会出现君不惠、臣不忠,父不慈、子不孝,兄不友、弟不恭的情况,也就不会出现大夫乱家、诸侯相攻的情况,甚至连小偷和强盗都没有了,像这样天下就治理好了。天下人彼此相爱,天下就能治理好,天下人相互厌恶,天下就会变得混乱,所以墨子提出了“兼爱”的思想。

墨子提出的“兼爱”是指一方对另一方的付出,包含平等、博爱与相互友爱的意思。

墨子认为,要让不平等的双方彼此产生爱,必定是高贵的、强盛的一方将理解、宽容以及援助更多地给予卑贱的、弱小的一方,让卑贱一方的生活处境得到改善。

因此,“兼爱”的目的很明确,就是要努力做到出身高贵的爱护出身低贱的,强大的爱护弱小的。“兼爱”实质是反映贫弱者的心声,带有鲜明的平民色彩。

小

结

写

作

特

点

1、平实质朴少文采。但其中流露出的伟大的

智慧和崇高的救世精神,却是异常震撼人心的。

2、层层深入,逻辑性强,条理井然。

3、善于运用具体事例来说理。

拓

展

延

伸

“兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世开出的药方,它在当时的社会可能实现吗?

不可能实现。

一是时代特征。当时墨子所处的时代是奴隶社会向封建社会过渡的时期。奴隶制度迅速瓦解,残酷的战争屡见不鲜,统一是必然的趋势。各国国君都希望通过战争兼并其他国家,使自身强大从而完成统一天下的霸业。墨子“兼爱”的思想在那个战火纷飞、利益重组的时代是不合时宜且没有立足之地的。

二是阶级局限。墨子提出“兼爱”的思想时,是站在当时社会弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望。但是,这种“兼爱”的思想在等级社会中是难以施行的,墨子的“兼爱"思想超越了阶级局限,他希望各国的国君通过实施“兼爱”的主张来减少战争,爱别人的国家,爱他国的国民。墨子试图调和统治阶级和劳动者之间的矛盾,他希望在维护自身利益的同时,也维护各方的利益,但是,这只是墨子的一种不切实际的空想。而且,此时所出现的社会动乱并不是墨子简单理解的由各方不兼爱,“交相恶”引起的,其根本的原因是社会生产力的发展。因此,墨子这种“兼爱”的思想从根本上来说是一种理想主义,是不可能实现的。

拓

展

延

伸

拓

展

延

伸

墨子的“兼相爱,交相利”的观念和“自爱”“自利”的观念是矛盾的吗?

观点一矛盾。墨子在《兼爱》中列举父子、兄弟、君臣的例子都是强调彼此之间的“爱”,而没有正面论述个人的“爱”与“利”。在论述盗贼和大夫诸侯时,也是强调彼此之间的“爱”,对“治天下为事”的圣人,则要求其对天下的责任,丝毫没有阐述到个人的“自爱”与“自利”。

观点二不矛盾。“兼相爱”并不否定“自爱”,而是把“自爱”与“相爱”结合起来。“交相利”也不是鄙视“自利”,而是力求使“自利”与“互利”两不偏废。“夫爱人者,人必从而爱之。利人者,人必从而利之”。在这种爱意融融的相互关系中,天下才能实现和谐、富足。“利”在墨子那里主要是指利益、益处、互利、谋利等,似乎并无特异之处。但是,一旦将“利”与“爱”联系起来,使“利”成为“爱”的助力、佐证,而不是对立面,那么“利”就获得了非同寻常的意味。墨子既不片面宣扬“自爱”与“自利”,也不断然否定“自爱”与“自利”,而是讲求“兼相爱,交相利”,提倡父子、兄弟、君臣等的互利、协调,这才是“兼相爱,交相利”的关键。从而,“自爱”与“自利”不是狭隘的自私、计较得失,不是应该被任意贬低、排斥、批判的对象,而是可以被肯定、借助、拥有的现实利益,“自爱”与“自利”应该具有更为深厚的内涵与恢宏的气势。

拓

展

延

伸

拓

展

延

伸

比较“仁爱”与“兼爱”。

相同之处:

(1)基本内涵一致。“仁爱”与“兼爱”,二者皆显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。二者在主张人人相爱,关爱民众,反对以强凌弱上显然是相通的。

(2)社会背景和基本目标相同。孔子的“仁爱”思想和墨子的“兼爱”思想都是产生在春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

拓

展

延

伸

不同之处:

(1)具体内涵不同。儒家的“仁爱”思想是建立在宗法等级制度、血缘关系基础上的有差别的爱,是有先后等级顺序的,是由“爱亲”到“爱人”,最后才是“泛爱众”。它要求按照宗法等级秩序,即尊卑、贵贱、亲疏的顺序去爱人。墨家的“兼爱”思想是一种超越血缘关系的爱,这种爱没有尊卑、亲疏、贵贱的差别,即“兼相爱”,借此达到利人如已、无私利他的“交相利”的目的。(2)爱的倾向性不同。儒家的“仁爱”思想是“已所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,已欲达而达人”,主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。墨子的“兼爱”思想则是站在功利的角度上,提出了对等互报的原则,即“兼相爱,交相利”。总体看来,儒家的“仁爱”是一种有差别和等级的爱,即要求以对父母兄弟之爱为同心圆的圆心,层层外推,逐渐扩展到对宗族、国家和社会的爱。而墨家的“兼爱”是一种无差别和等级的爱,它要求人们抛却血缘和差别等级,不分厚薄亲疏,爱人如己。

在现实学习生活中,“兼相爱、交相利”这种方法有作用吗?请结合实际谈一下你的看法。

拓

展

延

伸

有的人在人家休息或安静学习时大声谈论;有的人为了求快,打饭或看病时喜欢插队。这些人就属于那种自爱而不知道相爱的人。人应该从只知道自爱而不知道相爱、只知道自利而不知道利人的局限中超脱出来,由此才能营造一个和谐的社会。

墨子主张的非攻是反对一切战争吗?他说的兼爱是爱一切人吗?墨子是坚决的反对战争,可是他为什么还要撰写兵书训练军队呢?阅读下面材料,理解墨子的思想。

拓

展

延

伸

【材料一】盗,人也;多盗,非多人也;无盗,非无人也。奚以明之?恶多盗,非恶多人也;欲无盗,非欲无人也。世相与共是之。若若是,则虽盗,人也;爱盗,非爱人也;不爱盗,非不爱人也;杀盗,非杀人也,无难矣。(《墨子·小取》)

【材料二】杀一人,谓之不义,必有一死罪矣。若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣;杀百人,百重不义,必有百死罪矣。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为不义攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。情不知其不义也,故书其言以遗后世。若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉?

(《墨子·非攻上》)

拓

展

延

伸

【材料三】今遝(通“逮”)夫好攻伐之君,又饰其说,以非子墨子曰:“以攻伐之为不义,非利物与?昔者禹征有苗,汤伐桀,武王伐纣,此皆立为圣王,是何故也?”子墨子言曰:“子未察吾言之类,未明其故者也。彼非所谓‘攻’,谓‘诛’也。(《墨子·非攻下》)

拓

展

延

伸

明确:墨子所说的“兼爱”是不包括爱“盗”的,他认为对于坏人我们不但不要爱,我们还要把它除掉,所以墨子在好几篇中都讲到了,我们要“必兴天下之利,除去天下之害。”(《墨子?兼爱中》)墨子的兼爱是要除去这些暴人、害人的人。

同样,墨子反对的是侵略战争攻伐战争,是那种不正义的战争,而对于正义之战,墨子恰恰是认可并支持的,他讲非攻救赎,当时有很多强国欺负弱国,对于弱国来说就要抵御强国,墨子号召他的弟子帮助弱小的国家,抵抗强大的侵略者,典型事例呢,就是止楚攻宋这件事情。墨子他讲到作为一个弱小国家,要有充分的准备,武器的配备,城墙的防守,粮食的储备,一旦被侵略应该有能力抵抗。墨子他还写了很多的军事著作,教人怎么来做到最好的防范以及战斗的准备。由此我们可以看出墨家对正义之战是极力支持的,特别是主张对暴君的诛伐之战,比如说像禹征有苗,汤伐桀,武王伐纣,墨子认为这都是可以的,诛的是不义之君主,诛杀暴君对老百姓是有好处的。

拓

展

延

伸

拓

展

延

伸

读材料感受墨子“摩顶放踵利天下”的伟大人格力量。

墨子出身贫寒,他深知下层劳动人民的疾苦,即使有了名气,也没有因为人们看重他而让自己的生活改观,为自己捞些好处。他始终都和学生们一起穿粗布,系草鞋,勤劳动,以吃苦为乐事,并自称““贱人”。在墨子《贵义》中就记了这样一个小故事:子墨子自鲁即齐,过故人,谓子墨子曰:“今天下莫为义,子独自苦而为义,子不若已。”子墨子曰:“今有人于此,有子十人,一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。何故?则食者众而耕者寡也。今天下莫为义,则子如劝我者也,何故止我?”(《墨子?贵义》)在墨子身上,真正体现出了中华民族艰苦勤俭、埋头苦干的民族精神。“孔子无黔突,墨子无暖席。”(《文子·自然》)是说孔子与墨子两人为救世而汲汲奔走于天下的忙碌与艰辛。一个连席子还没坐暖,一个连烟囱才生起火就要匆匆到别处游说拯救世人了,此中足见圣人的风范。

“

墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。”(《孟子·尽心上》)“墨子真天下之好也,将求之不得也,虽枯槁不舍也,才士也夫!”(《庄子·天下》)

作

业

布

置

1、请结合你对墨子的了解,说说你心目中的墨子形象。

2、请就“‘仁爱’与‘兼爱’哪个更普适于当今的社会生活”发表你的看法?

谢谢观赏

兼

爱

古语有云:“玉不琢,不成器。”穷其一生,能遇到几位用心雕琢璞玉的老师呢?如果真的遇到了,请记得珍惜,不要因为老师的责备而选择怨恨。因为,也许老师恰恰是在用这种方式来成就自己。今天我们听一听《墨子训徒》的故事。

导

入

新

课

春秋战国时期,耕柱是一代宗师墨子的得意门生。不过,他老是挨墨子的责骂。

有一次,墨子又责备了耕柱。耕柱觉得自己真是非常委屈,因为在许多门生之中,大家都公认耕柱是最优秀的人,但又偏偏常遭到墨子指责,让他没面子、心里过不去。

一天,耕柱愤愤不平地问墨子:“老师,难道在这么多学生当中,我竟是如此的差劲,以至于要时常遭您老人家责骂吗?”

墨子听后,毫不动肝火:“假设我现在要上太行山,依你看,我应该要用良马来拉车,还是用老牛来拖车?”

耕柱回答说:“再笨的人也知道要用良马来拉车。”

墨子又问:“那么,为什么不用老牛呢?”

耕柱回答说:“理由非常的简单,因为良马足以担负重任,值得驱遣。”

墨子说:“你答得一点也没有错。我之所以时常责骂你,也只因为你能够担负重任,值得我一再地教导与匡正你。”

壹

墨子生平及思想简介。

贰

积累文中所涉及的典

型实词、虚词和句式知识。

叁

学习本文的说理方法。

肆

体会兼爱思想内涵,进一步思考其对现代社会的意义。

学习目标

知

人

论

世

墨子(公元前476或480年—公元前390或420年),名翟,春秋末期战国初期宋国人

,一说鲁阳人,一说滕国人。宋国贵族目夷的后裔

,曾担任宋国大夫

。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。

墨子是墨家学说的创立者,提出了“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚同”“天志”“明鬼”“非命”“非乐”“节葬”“节用”等观点,以兼爱为核心,以节用、尚贤为支点,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

墨子死后,墨家分为相里氏之墨、相夫氏之墨、邓陵氏之墨三个学派。墨子弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书。

知

人

论

世

学

说

思

想

①兼爱非攻。所谓“兼爱”是要求君臣、父子、兄弟都要兼相爱,“爱人若爱其身”,并认为社会上出现强执弱、富侮贫、贵傲贱的现象,是因为天下人不相爱所致。

②天志明鬼。宜扬天命鬼神的迷信思想是墨家的—大特点。

③尚同尚贤。尚同是要求百姓上同于天子。墨子认为,国君是国中贤者,百姓应以君上之是非为是非。他还认为上面了解下情也很重要,因为只有这样才能赏善罚暴。尚贤是要求君上任用贤者而废抑不肖者。

④节用。节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。??

时

代

背

景

墨子生活在先秦那个礼制崩坍、王权衰败、诸侯争锋的时代,广大民众饱受战乱之苦,极渴望安定太平的生活。墨子对现实生活给予积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。坚决无情地揭发战争给人民带来的灾难。站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派。

到了汉代,随着儒学统治地位的确立,墨家学派渐趋式微。但体现墨家思想精华的《墨子》一书得以保存下来,并一直流传至今。

题目解

说

《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

初读文本,读准字音

恶(wū)施

当(cháng)察乱何自起(当,同“尝”,尝试)故不孝不慈亡(wú)有(亡,同“无”,没)

故盗贼亡有(yòu)(有同“又”)

原文

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

诵读文本,理解文意

译文

圣人是以治理天下为职业的人,必须知道混乱从哪里产生,才能对它进行治理。如果不知道混乱从哪里产生,就不能进行治理。这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。治理混乱又何尝不是这样,必须知道混乱产生的根源,才能进行治理。如果不知道混乱产生的根源,就不能治理。圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。

原文

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

诵读文本,理解文意

注解

起不相爱:(古义:互相亲爱、友好。今义:互相爱慕。)

子自爱:(宾语前置句,即“子爱自”)

故亏父而自利:使动词

使受损失,使受利

父之不慈子(形容词用作动词,慈爱)

诵读文本,理解文意

译文

圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。试考察混乱从哪里产生呢?起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所谓乱。儿子爱自己而不爱父亲,因而损害父亲以自利;弟弟爱自己而不爱兄长,因而损害兄长以自利;臣下爱自己而不爱君上,因而损害君上以自利,这就是所谓混乱。反过来,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所谓混乱。父亲爱自己而不爱儿子,所以损害儿子以自利;兄长爱自己而不爱弟弟,所以损害弟弟以自利;君上爱自己,而不爱臣下,所以损害臣下以自利。这是为什么呢?都是起于不相爱。

诵读文本,理解文意

原文

虽至天下之为盗贼者亦然:盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然:大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

注解

虽:即使

室:家

以:目的连词,用来

利:使动词,使受利

贼:损害

家:卿大夫封地

国:诸侯封地

具此:全都在这里。具,完备,齐全。

而已:罢了

诵读文本,理解文意

译文

即使在天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以残害别人以利自己。这是什么原因呢?都起于不相爱。

即使大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自己的家族,不爱别人的家族,所以侵扰别人的家族以利他自己的家族;诸侯各自爱他自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家以利他自己的国家。天下的乱事,全部都具备在这里了。

诵读文本,理解文意

原文

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡有。犹有盗贼乎?故视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家,诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亡有。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

注解

若使天下兼相爱

若:如果

视父兄与君若其身,若:好像

恶施不孝,恶:何,怎么

谁贼(名词用作动词,劫夺财物)

诵读文本,理解文意

译文

细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。

假若天下都能相亲相爱,爱别人就象爱自己,还能有不孝的吗?看待父亲、兄弟和君上象自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的吗?看待弟弟、儿子与臣下象自己一样,怎么会做出不慈的事呢?所以不孝不慈都没有了。还有盗贼吗?看待别人的家象自己的家一样,谁会盗窃?看待别人就象自己一样,谁会害人?所以盗贼没有了。还有大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国吗?看待别人的家族就象自己的家族,谁会侵犯?看待别人的封国就象自己的封国,谁会攻伐?所以大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,都没有了。假若天下的人都相亲相爱,国家与国家不相互攻伐,家族与家族不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,象这样,天下也就治理了。

诵读文本,理解文意

原文

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱。故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

注解

劝:鼓励

交相:互相

译文

所以圣人既然是以治理天下为职业的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱就会治理好,相互憎恶则会混乱。所以墨子说:“不能不鼓励爱别人”,启发就在此。

再读文本,理清思路

全文可分为四个部分:

第一部分:开篇提出议论的焦点,提出以治理天下为事业的人必须知道混乱产生的根源。(提出问题)

第二部分:分析原因,列举事例,从三个方面分别论述乱“起不相爱”。(分析问题)

第三部分:运用假设

、铺排、反问的句式,正面论证“天下兼相爱”,“则天下治”的观点。(解决问题)

第四部分:统治者要鼓励人与人相亲相爱。(解决问题)

“察乱何自起?起不相爱”

研习文本,思考探究

墨子认为天下之乱的起源是什么?

墨子认为践行兼爱的方法是什么?

“爱人若己”“视人若己”

文章是如何一步步表明自己观点的?

研习文本,思考探究

文章开篇首先提出要治理好天下的混乱必须要知道混乱产生的源头,就像医生要知道病人的病根才能对症下药,把病治好一样。

接着指出天下混乱产生的原因是人们不相爱。文章的论述从父子、兄弟、君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,分层论述乱“起不相爱”的观点。

然后,在分析问题的基础上,提出解决问题的办法,即“使天下兼相爱”。最后归纳论点,肯定结论,总结全文。

研习文本,思考探究

墨子为什么提出“兼爱”思想?

墨子认为天下混乱产生的原因是人们不相爱,因此他提出“兼相爱”,认为“兼相爱”是治理天下混乱的良方。墨子认为,如果天下人都彼此相爱,爱别人就像爱自己一样,天下还会混乱吗?看待父亲、兄长及君王像看待自己一样,怎么会做出不孝的事情呢?视人如己、爱人如己,就不会出现君不惠、臣不忠,父不慈、子不孝,兄不友、弟不恭的情况,也就不会出现大夫乱家、诸侯相攻的情况,甚至连小偷和强盗都没有了,像这样天下就治理好了。天下人彼此相爱,天下就能治理好,天下人相互厌恶,天下就会变得混乱,所以墨子提出了“兼爱”的思想。

墨子提出的“兼爱”是指一方对另一方的付出,包含平等、博爱与相互友爱的意思。

墨子认为,要让不平等的双方彼此产生爱,必定是高贵的、强盛的一方将理解、宽容以及援助更多地给予卑贱的、弱小的一方,让卑贱一方的生活处境得到改善。

因此,“兼爱”的目的很明确,就是要努力做到出身高贵的爱护出身低贱的,强大的爱护弱小的。“兼爱”实质是反映贫弱者的心声,带有鲜明的平民色彩。

小

结

写

作

特

点

1、平实质朴少文采。但其中流露出的伟大的

智慧和崇高的救世精神,却是异常震撼人心的。

2、层层深入,逻辑性强,条理井然。

3、善于运用具体事例来说理。

拓

展

延

伸

“兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世开出的药方,它在当时的社会可能实现吗?

不可能实现。

一是时代特征。当时墨子所处的时代是奴隶社会向封建社会过渡的时期。奴隶制度迅速瓦解,残酷的战争屡见不鲜,统一是必然的趋势。各国国君都希望通过战争兼并其他国家,使自身强大从而完成统一天下的霸业。墨子“兼爱”的思想在那个战火纷飞、利益重组的时代是不合时宜且没有立足之地的。

二是阶级局限。墨子提出“兼爱”的思想时,是站在当时社会弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望。但是,这种“兼爱”的思想在等级社会中是难以施行的,墨子的“兼爱"思想超越了阶级局限,他希望各国的国君通过实施“兼爱”的主张来减少战争,爱别人的国家,爱他国的国民。墨子试图调和统治阶级和劳动者之间的矛盾,他希望在维护自身利益的同时,也维护各方的利益,但是,这只是墨子的一种不切实际的空想。而且,此时所出现的社会动乱并不是墨子简单理解的由各方不兼爱,“交相恶”引起的,其根本的原因是社会生产力的发展。因此,墨子这种“兼爱”的思想从根本上来说是一种理想主义,是不可能实现的。

拓

展

延

伸

拓

展

延

伸

墨子的“兼相爱,交相利”的观念和“自爱”“自利”的观念是矛盾的吗?

观点一矛盾。墨子在《兼爱》中列举父子、兄弟、君臣的例子都是强调彼此之间的“爱”,而没有正面论述个人的“爱”与“利”。在论述盗贼和大夫诸侯时,也是强调彼此之间的“爱”,对“治天下为事”的圣人,则要求其对天下的责任,丝毫没有阐述到个人的“自爱”与“自利”。

观点二不矛盾。“兼相爱”并不否定“自爱”,而是把“自爱”与“相爱”结合起来。“交相利”也不是鄙视“自利”,而是力求使“自利”与“互利”两不偏废。“夫爱人者,人必从而爱之。利人者,人必从而利之”。在这种爱意融融的相互关系中,天下才能实现和谐、富足。“利”在墨子那里主要是指利益、益处、互利、谋利等,似乎并无特异之处。但是,一旦将“利”与“爱”联系起来,使“利”成为“爱”的助力、佐证,而不是对立面,那么“利”就获得了非同寻常的意味。墨子既不片面宣扬“自爱”与“自利”,也不断然否定“自爱”与“自利”,而是讲求“兼相爱,交相利”,提倡父子、兄弟、君臣等的互利、协调,这才是“兼相爱,交相利”的关键。从而,“自爱”与“自利”不是狭隘的自私、计较得失,不是应该被任意贬低、排斥、批判的对象,而是可以被肯定、借助、拥有的现实利益,“自爱”与“自利”应该具有更为深厚的内涵与恢宏的气势。

拓

展

延

伸

拓

展

延

伸

比较“仁爱”与“兼爱”。

相同之处:

(1)基本内涵一致。“仁爱”与“兼爱”,二者皆显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。二者在主张人人相爱,关爱民众,反对以强凌弱上显然是相通的。

(2)社会背景和基本目标相同。孔子的“仁爱”思想和墨子的“兼爱”思想都是产生在春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

拓

展

延

伸

不同之处:

(1)具体内涵不同。儒家的“仁爱”思想是建立在宗法等级制度、血缘关系基础上的有差别的爱,是有先后等级顺序的,是由“爱亲”到“爱人”,最后才是“泛爱众”。它要求按照宗法等级秩序,即尊卑、贵贱、亲疏的顺序去爱人。墨家的“兼爱”思想是一种超越血缘关系的爱,这种爱没有尊卑、亲疏、贵贱的差别,即“兼相爱”,借此达到利人如已、无私利他的“交相利”的目的。(2)爱的倾向性不同。儒家的“仁爱”思想是“已所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,已欲达而达人”,主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。墨子的“兼爱”思想则是站在功利的角度上,提出了对等互报的原则,即“兼相爱,交相利”。总体看来,儒家的“仁爱”是一种有差别和等级的爱,即要求以对父母兄弟之爱为同心圆的圆心,层层外推,逐渐扩展到对宗族、国家和社会的爱。而墨家的“兼爱”是一种无差别和等级的爱,它要求人们抛却血缘和差别等级,不分厚薄亲疏,爱人如己。

在现实学习生活中,“兼相爱、交相利”这种方法有作用吗?请结合实际谈一下你的看法。

拓

展

延

伸

有的人在人家休息或安静学习时大声谈论;有的人为了求快,打饭或看病时喜欢插队。这些人就属于那种自爱而不知道相爱的人。人应该从只知道自爱而不知道相爱、只知道自利而不知道利人的局限中超脱出来,由此才能营造一个和谐的社会。

墨子主张的非攻是反对一切战争吗?他说的兼爱是爱一切人吗?墨子是坚决的反对战争,可是他为什么还要撰写兵书训练军队呢?阅读下面材料,理解墨子的思想。

拓

展

延

伸

【材料一】盗,人也;多盗,非多人也;无盗,非无人也。奚以明之?恶多盗,非恶多人也;欲无盗,非欲无人也。世相与共是之。若若是,则虽盗,人也;爱盗,非爱人也;不爱盗,非不爱人也;杀盗,非杀人也,无难矣。(《墨子·小取》)

【材料二】杀一人,谓之不义,必有一死罪矣。若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣;杀百人,百重不义,必有百死罪矣。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为不义攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。情不知其不义也,故书其言以遗后世。若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉?

(《墨子·非攻上》)

拓

展

延

伸

【材料三】今遝(通“逮”)夫好攻伐之君,又饰其说,以非子墨子曰:“以攻伐之为不义,非利物与?昔者禹征有苗,汤伐桀,武王伐纣,此皆立为圣王,是何故也?”子墨子言曰:“子未察吾言之类,未明其故者也。彼非所谓‘攻’,谓‘诛’也。(《墨子·非攻下》)

拓

展

延

伸

明确:墨子所说的“兼爱”是不包括爱“盗”的,他认为对于坏人我们不但不要爱,我们还要把它除掉,所以墨子在好几篇中都讲到了,我们要“必兴天下之利,除去天下之害。”(《墨子?兼爱中》)墨子的兼爱是要除去这些暴人、害人的人。

同样,墨子反对的是侵略战争攻伐战争,是那种不正义的战争,而对于正义之战,墨子恰恰是认可并支持的,他讲非攻救赎,当时有很多强国欺负弱国,对于弱国来说就要抵御强国,墨子号召他的弟子帮助弱小的国家,抵抗强大的侵略者,典型事例呢,就是止楚攻宋这件事情。墨子他讲到作为一个弱小国家,要有充分的准备,武器的配备,城墙的防守,粮食的储备,一旦被侵略应该有能力抵抗。墨子他还写了很多的军事著作,教人怎么来做到最好的防范以及战斗的准备。由此我们可以看出墨家对正义之战是极力支持的,特别是主张对暴君的诛伐之战,比如说像禹征有苗,汤伐桀,武王伐纣,墨子认为这都是可以的,诛的是不义之君主,诛杀暴君对老百姓是有好处的。

拓

展

延

伸

拓

展

延

伸

读材料感受墨子“摩顶放踵利天下”的伟大人格力量。

墨子出身贫寒,他深知下层劳动人民的疾苦,即使有了名气,也没有因为人们看重他而让自己的生活改观,为自己捞些好处。他始终都和学生们一起穿粗布,系草鞋,勤劳动,以吃苦为乐事,并自称““贱人”。在墨子《贵义》中就记了这样一个小故事:子墨子自鲁即齐,过故人,谓子墨子曰:“今天下莫为义,子独自苦而为义,子不若已。”子墨子曰:“今有人于此,有子十人,一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。何故?则食者众而耕者寡也。今天下莫为义,则子如劝我者也,何故止我?”(《墨子?贵义》)在墨子身上,真正体现出了中华民族艰苦勤俭、埋头苦干的民族精神。“孔子无黔突,墨子无暖席。”(《文子·自然》)是说孔子与墨子两人为救世而汲汲奔走于天下的忙碌与艰辛。一个连席子还没坐暖,一个连烟囱才生起火就要匆匆到别处游说拯救世人了,此中足见圣人的风范。

“

墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。”(《孟子·尽心上》)“墨子真天下之好也,将求之不得也,虽枯槁不舍也,才士也夫!”(《庄子·天下》)

作

业

布

置

1、请结合你对墨子的了解,说说你心目中的墨子形象。

2、请就“‘仁爱’与‘兼爱’哪个更普适于当今的社会生活”发表你的看法?

谢谢观赏