7《兼爱》课件(42张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册第二单元

文档属性

| 名称 | 7《兼爱》课件(42张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册第二单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 07:32:39 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

显

学

通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问。

隐学

通常是指离现实较远、不那么为世人瞩目的学问。

在中国文化史上,我们提到中国文化主流的时候,往往“儒道”并称,但是在战国时期,却没有这样的并称,当时最显著的两个学派是“儒墨”或“孔墨”,韩非子说:“世之显学,儒墨也!”这说明在先秦时期,墨家是非常显赫的。

《墨子》

目录

CONTENT

01

墨子其人

02

文章梳理

03

儒墨对比

平民圣人

墨

子

01

墨子,名翟,战国时鲁国人(或说宋国人),墨家学派创始人,思想家、教育家、科学家、军事家。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。

墨家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。墨子创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。被后世尊称为“科圣”,墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。?

墨子

他出身低微,“上无君子之事,下无耕农之难”,可能是一个接近手工业劳动者的读书人。因而养成了注重节俭、劳身苦志的作风。一生没有脱离生产劳动。他和他的弟子们始终过着勤劳俭朴的生活,立足现实,崇尚和平,以自苦利他为己任。

墨子首先是一位哲学家,同时是一位与孔、孟、老、庄齐名的思想家。

墨家学派不仅是一个思想文化团体,而且还是一个有组织、有纪律、有纲领的社会团体。

墨家集团兴盛时人数多达数百人,他们不仅是墨子的忠实信徒和墨家学说的传播者和执行者,而且还直接参与社会活动。止楚攻宋

墨家集团的成员人人皆可“赴火蹈刃,死不还踵”,是一支非常能战斗的队伍。??

墨子还是一位科学家、发明家。

他博学多才,擅长工巧和制作,他曾制成木鸢,据说三天三夜飞在天空没有掉下来。

墨子从生产和生活实践中概括出力学原理,并作出力学定义和弹性力学、杠杆平衡力学、滑轮受力、斜面受力、物体平衡受力等方面的定义。他制造了辘轳(lù

lu)、滑车和车梯等简单机械,用于生产和军事。

墨子首先发现了小孔成像的道理。

墨守成规

战国时期,有一回,楚国要攻打宋国,鲁班为楚国特地设计制造了一种云梯,准备攻城之用。那时墨子正在齐国,得到这个消息,急忙赶到楚国去劝阻,一直走了十天十夜,到了楚国的郢都立刻找到鲁班一同去见楚王。墨子竭力说服楚王和鲁班别攻宋国。这就是“墨子救宋”。这个故事又衍化出一个成语:墨守成规(指思想保守,守着老规矩不肯改变。)。

墨子劝阻楚王伐宋,楚王终于同意了,但是他们都舍不得放弃新造起来的攻城器械,想在实战中试试它的威力。墨子解下衣带,围作城墙,用木片作为武器,让鲁班同他分别代表攻守两方进行表演。鲁班多次使用不同方法攻城,多次都被墨子挡住了。鲁班攻城的器械已经使尽,而墨子守城计策还绰绰有余。鲁班不肯认输,说自己有办法对付墨子,但是不说。墨子说知道鲁班要怎样对付自己,但是自己也不说。楚王听不懂,问是什么意思。墨子说鲁班

是想杀害自己。以为杀了自己,就没有人帮宋国守城了。鲁班哪里知道墨子的门徒约有三百人早已守在那里等着楚国去进攻。楚王眼看没有把握取胜,便决定不攻打宋国了。

梳理文章字词

02

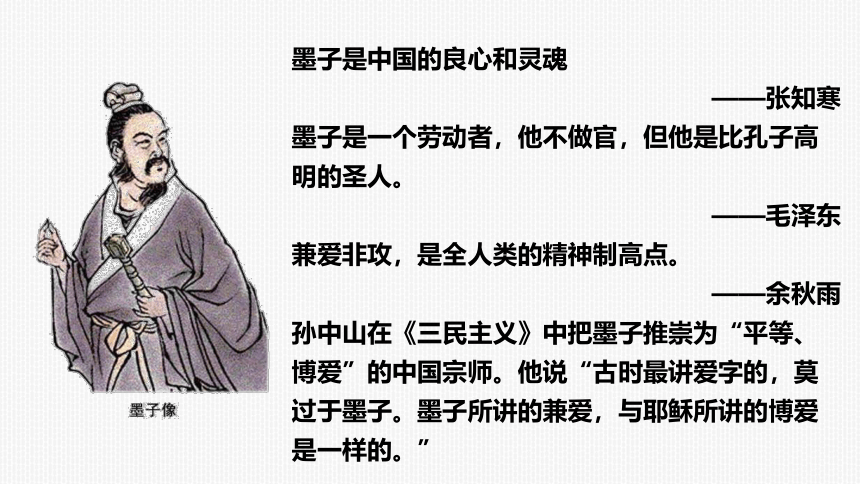

墨子是中国的良心和灵魂

——张知寒

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

03

品读经典,光亮人生

1、

文章是如何一步步表明自己观点的?

2、

墨子为什么提出“兼爱”思想

3、

儒家的“仁爱”思想与墨家的“兼爱”思想有什么异同?

4、

“兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世开出的药方,它在当时的社会可能实现吗?

5、

墨子的“兼相爱,交相利”的观念和“自爱”“自利”的观念是矛盾的吗?

余秋雨先生说:“如果要问我倾向何方,我会毫不犹豫地回答:墨家。虽然难于实行,却为天下提出了一种纯粹的爱的理想。这种理想就像天际的光照,虽不可触及,却让人明亮。”

我们对待传统文化,既不能因为它在历史上被淹没或批判,就忽视它跨越时空的价值,也不能不加辨析全盘接受,而是应该结合现实,结合国情,取其精华,去其糟粕。?

理清文章思路

04

研读文本

第一段:开门见山,指出议论的重点,提出圣人治天下当知“祸乱产生的根源”。

第二段:指出祸乱产生的原因是“起不相爱”。

第三段:运用假设论证,阐述若天下“兼相爱”就不会出现不孝、不慈、盗贼横行、卿大夫相互袭扰、诸侯相互攻伐的现象。

第四段:得出“天下兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

内容结构

起

承

转

合

05背景

墨子生活在春秋战国时期,那是一个礼制崩坍、王权衰败、诸侯蜂争的时代,广大民众饱受战乱之苦,极渴望安定太平的生活环境。墨子对现实生活给予了积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。坚决无情地揭发当时战争给人民带来的灾难。他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

知爱

察爱

兼相爱

学习任务一——合作探究

兼爱

墨子的药方

墨子的药方

病象:国相攻,家相篡,人相贼

病因:君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝,兄弟不和调

病根:不相爱

药方:兼相爱,交相利(“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家

;视人之身,若视其身”)

本课阐述了墨子“

”的思想主张。文章从探究世乱的根源入手,从反面证明了“

”的症结,然后对症下药,从正面指出治乱的灵丹妙药是“

”,并具体阐述了什么是“兼相爱”和实施“兼相爱”的社会效果,从正面证明了“兼相爱”的重要性,最后告诫人们

“

”。

课文小结:

天下兼相爱则治

乱何自起?起不相爱

兼相爱

兼相爱则治,交相恶则乱

人称墨子为“天才匠人,孤独侠客”,这种孤独似曾相识。在那个拒绝崇高的时代,拥有高贵理想的人们,孔子、庄子、墨子……无一不是孤独的。孔子游说天下、著书立说,温雅敦厚;庄子超然物外、顺应天理,逍遥无为;而墨子古道热肠、反战爱民,行侠天下。他的孤独别有一番豪气和决绝。

学习任务二:兼爱是爱一切人吗?反对一切战争?

墨子的兼爱是不包括爱盗的

墨子反对的是攻伐战争,支持正义之战,

如止楚攻宋。特别主要对暴君的攻伐之战,因为这是不义之君

学习任务三

梁启超说:“墨子讲兼爱,常用’兼相爱交相利‘连讲,必合起来,他的意思才明、”

思考:儒家讲“君子喻于义,小人喻于利”,“子罕言利”,而墨子却说“交相利”这两者的关系是什么?

任务三:分析墨子的“兼爱”与“相利”之间的关系。

义,利也——墨子

墨子说,万事莫于义。兼爱要通过义来显现,义事使彼此都能获利。“兼相爱”与“交相利”并举,把爱人和利己统一起来。墨子说,兴天下之利,这种利是互爱互利的,这是一种大义,绝不是单方面的个人私利。人们在兼相爱的同时必须交相利,爱如果不和利相结合,那一定是空洞的,虚幻的。

即:相爱交利

儒墨之爱区别

04

在这种情况下,先秦诸子应运而生,他们为这个病态的社会奔走呼号,也为这个乱世开出了自己认为最好的药方,因此,彼此之间争论不休,这就是“百家争鸣”。墨子为这个社会开出了的药方是“兼爱”,也就是——依爱治国,但是以爱为名,他并不是第一人,在他之前,孔子已经开出了“仁爱”这个药方,那么我们来看看儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有什么不同?

学习任务四:

儒家的仁爱思想是从家庭血缘亲情中引申出来的,习惯于从自我开始层层外推:我自己——我的直系血亲——百姓——万物。就是从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。也就是先爱自己人,后爱别的人;先爱父母子女,后爱父老乡亲;先爱华夏族人,后爱少数民族。甚至同一层面,也有先后,比如先父母后子女,先国君后国民。因此,儒家虽然也强调“爱”,也提倡“泛爱众“,但是它的“爱”是有差别,有等级,有亲疏远近、高低贵贱之分的爱。

儒家的仁爱:

亲亲之爱

忠恕之道

恻隐之心

儒家

在墨子看来,儒家的爱不但无法医治这个混乱的社会,反而是造成社会乱象的主因。?因此,?墨子主张“兼以易别”,认为只有“兼以易别”的博爱,全然无私的爱才能实现理想的和谐世界,改变社会混乱和动荡的现象。

墨家

墨家讲兼爱是建立在人类社会每一个成员人格完全平等的伦理基础上,虽不免太过理想化,

但毕竟是一种博爱,无差等的爱

——姜宝昌《墨子》

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

明确:在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

拓展探究

作业:

仁爱和兼爱哪一个更适合我们当今的社会生活呢?发表你的看法

第一:可以各取所需,但不要厚此薄彼

第二:可以学以致用,但不要急功近利

第三:可以弘扬传承,但不要全盘照搬

——易中天《儒道墨法的救世之策》

谢谢欣赏

(1)墨子历史认识的局限性。

?????

由于墨家是站在弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望,因而它成为战国时期一大学派。但是,这种“兼爱”的学说在封建等级社会能行得通吗?再者墨子所处的时代正值春秋末战国初,奴隶社会向封建社会过渡的时期。此时所出现的社会动乱并不是墨子所简单朴素理解的各方不兼爱,“交相恶”引起的,根本的则是社会生产力的发展所引起的。因此,墨子的这种兼爱的思想从根本上来说是一种理想主义,它根本是不会实现的。

历史为什么没有选择墨家?

(2)以血缘关系为基础的宗法等级观念根深蒂固。

?????

中国古代是以血缘关系为纽带建立起来的宗法等级社会,自然亲情和人伦纲常被视如神圣。君权神授、君主就是法律、父权制、家长制和人情网等得到绝对认同。在这方面,儒家

“爱有等差”的原则直接为宗法等级辩护,得到历代统治者的青睐,儒学在汉代和南宋两次被奉为官方哲学便是明证。与此不同,墨子的兼爱要求视人之国、人之家乃至人之身若视其国、其家和其身,这淡化了人、己之别,直至隐蔽了吾之君、吾之父优于人之君、人之父的特权。更有甚者,兼爱中流露的天与人、上与下的平等、互惠和互利原则冲击了在上者的利益。

正因为如此,孟子抨击墨子的兼爱思想是禽兽逻辑,指出“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。爱自己的孩子,总比爱兄弟的孩子要多一些;爱兄弟的孩子,也总是比爱邻居的孩子要多一些。这是常理,也是常情、常识。这不需要讨论,每个人自己的经验就可以证明。(《孟子·滕文公下》)。孟子的看法在某种程度上代表了中国传统文化的主流意识和大众心理。由此,儒家与墨家一传一绝的不同命运也就在情理之中了。这样看来,孟子的观点是对的。我们基于血缘而形成的亲疏关系,是符合人性的。而墨家这种爱在乎人情,却走了极端,太过于理想化了,爱父母和爱陌生人一样,这超越了人性本身,太难以实现了,甚至会成为“伪善”。

(3)当时社会生活环境的制约。

兼爱”虽然不是评判一个人道德高下的标准,却也涉及到人的道德层面,当时社会秩序混乱,战争不止,百姓生活困苦,在这种情况下,几乎所有的人都在为了生存而奔命,反映出的都是人自利自保的天性,对自身的道德要求根本不高,因此“兼爱”这种高尚的道德情操不可能推行。

(4)中国人注重前者、热衷于义,淡漠后者、耻于言利。

孟子的“何必曰利”符合中国人耻于言利的大众心理和价值取向,为历代统治者所提倡,

墨子的尚利倾向却为中国人所不耻(至少在表面上是如此)。儒家与墨家不同的历史命运可以在其对中国人心理倾向和价值评判的一迎合、一逆忤中得到解释和说明。

(5)墨家代表的阶级利益,令统治者忌惮。

????

墨子出身平民,他的思想和利益需求自然充满了民本的特点,他的草根精神是统治者所畏惧的,更何况,墨家自己有一个300多人的武装力量,令统治者忌惮。

迁移拓展——探究墨家思想的现代意义和价值

(1)墨子主张在促进利益和谐的基础上实现世界的和谐。

兼爱要求人人关心爱护别人,交往时要相互尊重,爱人如己。在当今社会,随着社会的发展,人类在享受物质繁荣的同时,也正在经历着前所未有的人际危机。如拜金主义、享乐主义、道德缺失、诚信失落等问题导致人际关系日益冷淡和疏远。而且我国现在还处于社会主义初级阶段,生产力水平比较落后,贫富差距、城乡之间、沿海与内陆之间的差距日益拉大,在市场经济的环境下追求经济利益的最大化,道德的素质还有待提升,这些都是我们目前社会存在的不和谐的因素。交相利的时候,莫忘兼相爱,那么“三鹿奶粉”事件就不会再重演,坑蒙拐骗就不会再发生,我们和谐的社会主义市场经济一定会建成。而墨子主张的爱人如己、互利共赢的理想境界,不仅对当代中国的精神文明建设起着一定的推动作用,而且对和谐社会的创建也有积极的促进作用。

(2)“非攻”的思想,倡导国与国之间的平等友好,互不侵犯,有利于促进世界的和平和发展。

(3)墨子“兼爱”中的关注平民阶层生计思想与我们今天实行的以人为本”和谐社会的构建相切合,其“交相利”的目的也与我们市场经济追求平等互利、共同富裕的目标不谋而合。

显

学

通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问。

隐学

通常是指离现实较远、不那么为世人瞩目的学问。

在中国文化史上,我们提到中国文化主流的时候,往往“儒道”并称,但是在战国时期,却没有这样的并称,当时最显著的两个学派是“儒墨”或“孔墨”,韩非子说:“世之显学,儒墨也!”这说明在先秦时期,墨家是非常显赫的。

《墨子》

目录

CONTENT

01

墨子其人

02

文章梳理

03

儒墨对比

平民圣人

墨

子

01

墨子,名翟,战国时鲁国人(或说宋国人),墨家学派创始人,思想家、教育家、科学家、军事家。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。

墨家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。墨子创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。被后世尊称为“科圣”,墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。?

墨子

他出身低微,“上无君子之事,下无耕农之难”,可能是一个接近手工业劳动者的读书人。因而养成了注重节俭、劳身苦志的作风。一生没有脱离生产劳动。他和他的弟子们始终过着勤劳俭朴的生活,立足现实,崇尚和平,以自苦利他为己任。

墨子首先是一位哲学家,同时是一位与孔、孟、老、庄齐名的思想家。

墨家学派不仅是一个思想文化团体,而且还是一个有组织、有纪律、有纲领的社会团体。

墨家集团兴盛时人数多达数百人,他们不仅是墨子的忠实信徒和墨家学说的传播者和执行者,而且还直接参与社会活动。止楚攻宋

墨家集团的成员人人皆可“赴火蹈刃,死不还踵”,是一支非常能战斗的队伍。??

墨子还是一位科学家、发明家。

他博学多才,擅长工巧和制作,他曾制成木鸢,据说三天三夜飞在天空没有掉下来。

墨子从生产和生活实践中概括出力学原理,并作出力学定义和弹性力学、杠杆平衡力学、滑轮受力、斜面受力、物体平衡受力等方面的定义。他制造了辘轳(lù

lu)、滑车和车梯等简单机械,用于生产和军事。

墨子首先发现了小孔成像的道理。

墨守成规

战国时期,有一回,楚国要攻打宋国,鲁班为楚国特地设计制造了一种云梯,准备攻城之用。那时墨子正在齐国,得到这个消息,急忙赶到楚国去劝阻,一直走了十天十夜,到了楚国的郢都立刻找到鲁班一同去见楚王。墨子竭力说服楚王和鲁班别攻宋国。这就是“墨子救宋”。这个故事又衍化出一个成语:墨守成规(指思想保守,守着老规矩不肯改变。)。

墨子劝阻楚王伐宋,楚王终于同意了,但是他们都舍不得放弃新造起来的攻城器械,想在实战中试试它的威力。墨子解下衣带,围作城墙,用木片作为武器,让鲁班同他分别代表攻守两方进行表演。鲁班多次使用不同方法攻城,多次都被墨子挡住了。鲁班攻城的器械已经使尽,而墨子守城计策还绰绰有余。鲁班不肯认输,说自己有办法对付墨子,但是不说。墨子说知道鲁班要怎样对付自己,但是自己也不说。楚王听不懂,问是什么意思。墨子说鲁班

是想杀害自己。以为杀了自己,就没有人帮宋国守城了。鲁班哪里知道墨子的门徒约有三百人早已守在那里等着楚国去进攻。楚王眼看没有把握取胜,便决定不攻打宋国了。

梳理文章字词

02

墨子是中国的良心和灵魂

——张知寒

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

03

品读经典,光亮人生

1、

文章是如何一步步表明自己观点的?

2、

墨子为什么提出“兼爱”思想

3、

儒家的“仁爱”思想与墨家的“兼爱”思想有什么异同?

4、

“兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世开出的药方,它在当时的社会可能实现吗?

5、

墨子的“兼相爱,交相利”的观念和“自爱”“自利”的观念是矛盾的吗?

余秋雨先生说:“如果要问我倾向何方,我会毫不犹豫地回答:墨家。虽然难于实行,却为天下提出了一种纯粹的爱的理想。这种理想就像天际的光照,虽不可触及,却让人明亮。”

我们对待传统文化,既不能因为它在历史上被淹没或批判,就忽视它跨越时空的价值,也不能不加辨析全盘接受,而是应该结合现实,结合国情,取其精华,去其糟粕。?

理清文章思路

04

研读文本

第一段:开门见山,指出议论的重点,提出圣人治天下当知“祸乱产生的根源”。

第二段:指出祸乱产生的原因是“起不相爱”。

第三段:运用假设论证,阐述若天下“兼相爱”就不会出现不孝、不慈、盗贼横行、卿大夫相互袭扰、诸侯相互攻伐的现象。

第四段:得出“天下兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

内容结构

起

承

转

合

05背景

墨子生活在春秋战国时期,那是一个礼制崩坍、王权衰败、诸侯蜂争的时代,广大民众饱受战乱之苦,极渴望安定太平的生活环境。墨子对现实生活给予了积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。坚决无情地揭发当时战争给人民带来的灾难。他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

知爱

察爱

兼相爱

学习任务一——合作探究

兼爱

墨子的药方

墨子的药方

病象:国相攻,家相篡,人相贼

病因:君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝,兄弟不和调

病根:不相爱

药方:兼相爱,交相利(“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家

;视人之身,若视其身”)

本课阐述了墨子“

”的思想主张。文章从探究世乱的根源入手,从反面证明了“

”的症结,然后对症下药,从正面指出治乱的灵丹妙药是“

”,并具体阐述了什么是“兼相爱”和实施“兼相爱”的社会效果,从正面证明了“兼相爱”的重要性,最后告诫人们

“

”。

课文小结:

天下兼相爱则治

乱何自起?起不相爱

兼相爱

兼相爱则治,交相恶则乱

人称墨子为“天才匠人,孤独侠客”,这种孤独似曾相识。在那个拒绝崇高的时代,拥有高贵理想的人们,孔子、庄子、墨子……无一不是孤独的。孔子游说天下、著书立说,温雅敦厚;庄子超然物外、顺应天理,逍遥无为;而墨子古道热肠、反战爱民,行侠天下。他的孤独别有一番豪气和决绝。

学习任务二:兼爱是爱一切人吗?反对一切战争?

墨子的兼爱是不包括爱盗的

墨子反对的是攻伐战争,支持正义之战,

如止楚攻宋。特别主要对暴君的攻伐之战,因为这是不义之君

学习任务三

梁启超说:“墨子讲兼爱,常用’兼相爱交相利‘连讲,必合起来,他的意思才明、”

思考:儒家讲“君子喻于义,小人喻于利”,“子罕言利”,而墨子却说“交相利”这两者的关系是什么?

任务三:分析墨子的“兼爱”与“相利”之间的关系。

义,利也——墨子

墨子说,万事莫于义。兼爱要通过义来显现,义事使彼此都能获利。“兼相爱”与“交相利”并举,把爱人和利己统一起来。墨子说,兴天下之利,这种利是互爱互利的,这是一种大义,绝不是单方面的个人私利。人们在兼相爱的同时必须交相利,爱如果不和利相结合,那一定是空洞的,虚幻的。

即:相爱交利

儒墨之爱区别

04

在这种情况下,先秦诸子应运而生,他们为这个病态的社会奔走呼号,也为这个乱世开出了自己认为最好的药方,因此,彼此之间争论不休,这就是“百家争鸣”。墨子为这个社会开出了的药方是“兼爱”,也就是——依爱治国,但是以爱为名,他并不是第一人,在他之前,孔子已经开出了“仁爱”这个药方,那么我们来看看儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有什么不同?

学习任务四:

儒家的仁爱思想是从家庭血缘亲情中引申出来的,习惯于从自我开始层层外推:我自己——我的直系血亲——百姓——万物。就是从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。也就是先爱自己人,后爱别的人;先爱父母子女,后爱父老乡亲;先爱华夏族人,后爱少数民族。甚至同一层面,也有先后,比如先父母后子女,先国君后国民。因此,儒家虽然也强调“爱”,也提倡“泛爱众“,但是它的“爱”是有差别,有等级,有亲疏远近、高低贵贱之分的爱。

儒家的仁爱:

亲亲之爱

忠恕之道

恻隐之心

儒家

在墨子看来,儒家的爱不但无法医治这个混乱的社会,反而是造成社会乱象的主因。?因此,?墨子主张“兼以易别”,认为只有“兼以易别”的博爱,全然无私的爱才能实现理想的和谐世界,改变社会混乱和动荡的现象。

墨家

墨家讲兼爱是建立在人类社会每一个成员人格完全平等的伦理基础上,虽不免太过理想化,

但毕竟是一种博爱,无差等的爱

——姜宝昌《墨子》

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

明确:在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

拓展探究

作业:

仁爱和兼爱哪一个更适合我们当今的社会生活呢?发表你的看法

第一:可以各取所需,但不要厚此薄彼

第二:可以学以致用,但不要急功近利

第三:可以弘扬传承,但不要全盘照搬

——易中天《儒道墨法的救世之策》

谢谢欣赏

(1)墨子历史认识的局限性。

?????

由于墨家是站在弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望,因而它成为战国时期一大学派。但是,这种“兼爱”的学说在封建等级社会能行得通吗?再者墨子所处的时代正值春秋末战国初,奴隶社会向封建社会过渡的时期。此时所出现的社会动乱并不是墨子所简单朴素理解的各方不兼爱,“交相恶”引起的,根本的则是社会生产力的发展所引起的。因此,墨子的这种兼爱的思想从根本上来说是一种理想主义,它根本是不会实现的。

历史为什么没有选择墨家?

(2)以血缘关系为基础的宗法等级观念根深蒂固。

?????

中国古代是以血缘关系为纽带建立起来的宗法等级社会,自然亲情和人伦纲常被视如神圣。君权神授、君主就是法律、父权制、家长制和人情网等得到绝对认同。在这方面,儒家

“爱有等差”的原则直接为宗法等级辩护,得到历代统治者的青睐,儒学在汉代和南宋两次被奉为官方哲学便是明证。与此不同,墨子的兼爱要求视人之国、人之家乃至人之身若视其国、其家和其身,这淡化了人、己之别,直至隐蔽了吾之君、吾之父优于人之君、人之父的特权。更有甚者,兼爱中流露的天与人、上与下的平等、互惠和互利原则冲击了在上者的利益。

正因为如此,孟子抨击墨子的兼爱思想是禽兽逻辑,指出“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。爱自己的孩子,总比爱兄弟的孩子要多一些;爱兄弟的孩子,也总是比爱邻居的孩子要多一些。这是常理,也是常情、常识。这不需要讨论,每个人自己的经验就可以证明。(《孟子·滕文公下》)。孟子的看法在某种程度上代表了中国传统文化的主流意识和大众心理。由此,儒家与墨家一传一绝的不同命运也就在情理之中了。这样看来,孟子的观点是对的。我们基于血缘而形成的亲疏关系,是符合人性的。而墨家这种爱在乎人情,却走了极端,太过于理想化了,爱父母和爱陌生人一样,这超越了人性本身,太难以实现了,甚至会成为“伪善”。

(3)当时社会生活环境的制约。

兼爱”虽然不是评判一个人道德高下的标准,却也涉及到人的道德层面,当时社会秩序混乱,战争不止,百姓生活困苦,在这种情况下,几乎所有的人都在为了生存而奔命,反映出的都是人自利自保的天性,对自身的道德要求根本不高,因此“兼爱”这种高尚的道德情操不可能推行。

(4)中国人注重前者、热衷于义,淡漠后者、耻于言利。

孟子的“何必曰利”符合中国人耻于言利的大众心理和价值取向,为历代统治者所提倡,

墨子的尚利倾向却为中国人所不耻(至少在表面上是如此)。儒家与墨家不同的历史命运可以在其对中国人心理倾向和价值评判的一迎合、一逆忤中得到解释和说明。

(5)墨家代表的阶级利益,令统治者忌惮。

????

墨子出身平民,他的思想和利益需求自然充满了民本的特点,他的草根精神是统治者所畏惧的,更何况,墨家自己有一个300多人的武装力量,令统治者忌惮。

迁移拓展——探究墨家思想的现代意义和价值

(1)墨子主张在促进利益和谐的基础上实现世界的和谐。

兼爱要求人人关心爱护别人,交往时要相互尊重,爱人如己。在当今社会,随着社会的发展,人类在享受物质繁荣的同时,也正在经历着前所未有的人际危机。如拜金主义、享乐主义、道德缺失、诚信失落等问题导致人际关系日益冷淡和疏远。而且我国现在还处于社会主义初级阶段,生产力水平比较落后,贫富差距、城乡之间、沿海与内陆之间的差距日益拉大,在市场经济的环境下追求经济利益的最大化,道德的素质还有待提升,这些都是我们目前社会存在的不和谐的因素。交相利的时候,莫忘兼相爱,那么“三鹿奶粉”事件就不会再重演,坑蒙拐骗就不会再发生,我们和谐的社会主义市场经济一定会建成。而墨子主张的爱人如己、互利共赢的理想境界,不仅对当代中国的精神文明建设起着一定的推动作用,而且对和谐社会的创建也有积极的促进作用。

(2)“非攻”的思想,倡导国与国之间的平等友好,互不侵犯,有利于促进世界的和平和发展。

(3)墨子“兼爱”中的关注平民阶层生计思想与我们今天实行的以人为本”和谐社会的构建相切合,其“交相利”的目的也与我们市场经济追求平等互利、共同富裕的目标不谋而合。