2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册7.《兼爱》课件48张PPT

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册7.《兼爱》课件48张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-17 07:37:58 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

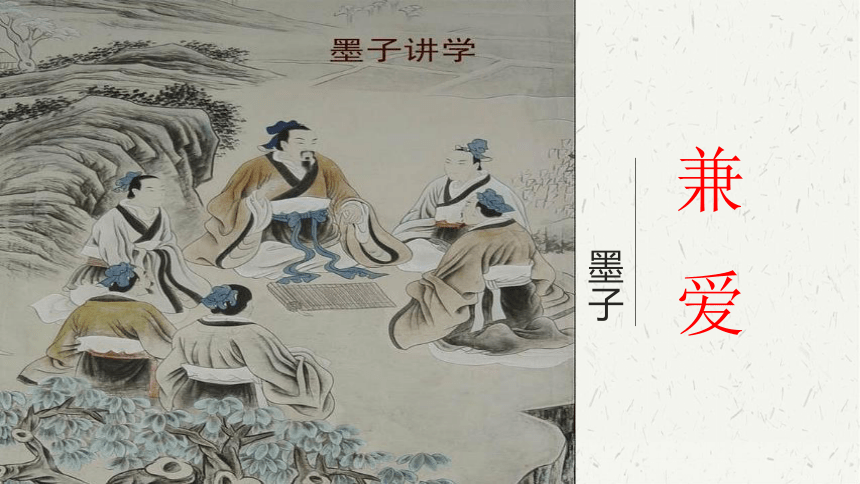

兼爱

墨子

学习目标

1、解墨子及其思想主张。

2、理解课文中重要实词、虚词特殊句式等文言基础知识。

3、能够理解文章的论证层次,理解作者的观点。

4、体会兼爱思想内涵,进一步思考其对现代社会的意义。

走近墨子,初识“兼爱”

墨子

1、生存就是最谨慎的战斗。

2、心怀不惧方能无畏。

3、保持敬老的美德,能让你们避免被碾压。

4、为了永久的和平,偶尔的战争是必要的。

墨子,约公元前468-前376年,名翟,春秋战国之际思想家、教育家、学者,墨家学派的创始人。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。墨家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。墨子创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。被后世尊称为“科圣”。他一生都在为扶危济困的事业而奔忙。他的思想核心是兼爱。墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。?

平民圣人

墨

子

显学:通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问。

隐学:通常是指离现实较远、不那么为世人瞩目的学问。

主要思想:

政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

墨子是中国的良心和灵魂

——张知寒

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

今人评墨子

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。

他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

今人评墨子

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的苦恼。

墨子有极强的忧患意识、入世风骨及救世精神,积极寻找着救世的药方,他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

时代背景

文学常识

中国论辩散文的鼻祖——《墨子》

1、内容

(1)是墨子的弟子及其再传弟子对墨子言行的记录,书中阐述墨子思想,主要反映了墨家前期的思想。

(2)着重阐述墨家的认识论和逻辑思想,还包含许多自然科学的内容,反映了墨家后期的思想。一般称作“墨辩”或“墨经”。

2、形式

虽仍属记言性质,但其所记的是首尾完整、逻辑性很强的论文,而且每篇都有标题,可以概括本篇的中心思想。这在我国古代散文发展史上具有重要意义。可以说,中国的论辩散文从《墨子》开始。

文化常识

1、虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。

大夫:古代官阶,不是官职。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下设卿、大夫、士三级。秦汉以后,有谏议大夫、中大夫、光禄大夫等官职。至唐宋尚有谏议大夫,至明清废除。

诸侯:古代中央政权所分封的各国国君的统称。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。汉时诸侯国由皇帝派相或长吏治理,王、侯仅食赋税。

2、故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱。

圣人:古代指德高望重、有大智、已达到人类最高最完美境界的人,有时也专指孔子。

名人轶事

墨子泣丝

墨子见人染丝,感叹道:“用青色染丝就变成青色,用黄色染丝就变成黄色。染料变了,丝色也随之而变;放入五种染料,丝就呈现五种颜色。所以对于染丝不可不慎重啊!不仅染丝如此,治国处世也如同染丝一样。人性如丝,必择所染。”

快马寓人

墨子学生耕柱子,聪颖过人,但不知发奋努力,墨子总是责备他。耕柱子说:“先生,我真的没有什么比别人强的地方吗?”墨子说:“我将要上太行山,乘坐快马和牛,你打算鞭策哪一个呢?”耕柱子很自信地说:“我要鞭策快马。”墨子追问:“你为什么要鞭策快马?”耕柱子说:“快马值得鞭策。因为它感觉灵敏,鞭打它可以使它跑得更快!”

墨子的用意是启发耕柱子,让他努力求学,奋发上进,现已水到渠成,就对耕柱子说:“我也认为你是值得鞭策的!你应该象快马一样力求上进啊!”以后耕柱子发奋读书,力求上进,再也不用老师整日督促了。

诵读文本,走近兼爱”

文题解读

《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

诵读感悟

(一)预习检查,明确字音。

譬之如(

)

弗能攻(

)

恶施不孝(

)

盗贼亡有(

)

大夫(

)

孝慈(

)

(二)诵读指导。

(1)划分节奏,明确重音和语调。

例如:

圣人/以治天下/为事者也,必知/乱之所自起,焉/能治之,不知乱之所自起,则/不能治。譬之/如医之攻人之疾者然,必知/疾之所自起,焉能攻之,不知疾之所自起,则/弗能攻。治乱者何独不然?必知/乱之所自起,焉能治之,不知乱之所自起,则/弗能治。

(2)范读:教师朗读示范。学生体会语气、语调、停顿等。

(3)自读:学生整体把握,疏通文意。

pì

fú

wū

wú

dà

cí

理清段意

找中心句

第一段:

治天下者,必知乱之所自起。

第二段:

当察乱何自起?起不相爱。

第三段:

若使天下皆相爱,盗贼有无,天下治。

第四段:

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

逐段品读,理解“兼爱”

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;

不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,

必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之

所自起,则弗能治。

把……作为

治理

事务

判断句

一定

所+V,构成名词性短语,即兴起的原因

于是

打比方,比如

好像

治疗

fú,否定副词,相当于“不”

这样

译文:

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,朱定要知道祸乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能治疗。

治理祸乱又何尝不是这样呢?

一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

问题探究:

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。

本段采用了类比论证,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

研读第一段

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓

乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,

不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君

而自利。此所谓乱也。

考察

通“尝”,尝试

宾语前置

孝敬

宾语前置

使动,使……亏损

使动,使……受益

宾语前置

祸乱

译文:

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不明察祸乱兴起的原因。

尝试考察祸乱因何而起?起于人们不互相亲爱。

臣和子不孝敬君与父,这就是所说的祸乱。儿子爱自己而不爱父亲,因此使父亲受损失而使自己得利;弟弟爱自己而不爱兄长,因此使兄长受损失而使自己得利;臣子爱自己而不爱君王,因此使君王受损失而使自己得利。这就是所说的祸乱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

虽至天下之为盗贼者亦然。盗爱其室,不爱异室,

故窃异室以利其室;贼爱其身,不爱人,故贼人以

利其身。此何也?皆起不相爱。

即使

形作动,慈爱

偷窃和劫夺财物的人

这样

家

自己

动词,伤害

别人的家

偷窃

名词,劫夺财务者

译文:

即使是父亲不爱子女,兄长不爱弟弟,君主不爱臣子,这也是天下所谓的祸乱。

父亲爱自己而不爱子女,因此使孩子受损失而使自己得利;兄长爱自己而不爱弟弟,因此使弟弟受损失而使自己得利;君主爱自己而不爱臣子,因此使臣子受损失而使自己得利。这是为什么呢?都是起于不互相亲爱。

即使在天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以伤害别人以利自己。这是什么原因呢?都起于不相爱。

虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者,亦然。大夫各

爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而巳矣。

卿大夫的封地

纷乱之事

完全,齐备

古代贵族等级名称,其地位在卿之下,士之上。

侵夺

攻伐

封国

译文:即使是大夫之间相互侵夺封地,诸侯之间相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱自己的封地,不爱别人的封地,所以侵夺别人的封地以利自己的封地;诸侯各自爱自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家以利自己的国家。天下的纷乱之事,全部都具备在这里了。

问题探究1:

本段的中心句是什么?“乱”主要指什么?

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

“乱”在文中,主要指臣子不孝君父。

研读第二段

问题探究2:

在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

墨子认为天下乱象有:

臣子不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;

父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;

贼人以利其身,是乱;

大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。

这些乱象产生的原因是“自爱”,而不爱人。

研读第二段

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,

爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,

恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶

施不慈?故不孝不慈亡有。犹有盗贼乎?故视人之

室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有

亡。

细察

假使,如果

就像

仍然

古:弟弟和孩子;今:学生,徒弟

同“无”,没有

同“又”,再次

“恶”,相当于“何”,怎么。

译文:

细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。假使全天下人都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还会有不孝的吗?看待父亲、兄弟和君上像自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的吗?看待弟弟、儿子与臣下像自己一样,怎么会做不慈爱的事呢?所以不孝不慈都没有了。还有盗贼吗?看待别人的家像自己的家一样,谁还会盗窃?看待别人就象自己一样,谁会害人?所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与

国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

译文:

还有大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国吗?看待别人的家族就象自己的家族,谁会侵犯?看待别人的封国就象自己的封国,谁会攻伐?所以大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,都没有了。假若天下的人都相亲相爱,国家与国家不相互攻伐,家族与家族不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,象这样,天下也就治理了。

问题探究:

本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?

中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

运用假设、铺排、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱”,“

则天下治”的观点。

采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

研读第三段

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可

以不劝爱人者,此也。

wū,怎么

wù,动词,憎恨。

互相

wù,动词,憎恨

墨子的弟子对墨子的尊称

古:爱戴别人;今:指丈夫或妻子。

译文:所以圣人既然是把治理天下作为自己事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱,社会就会治理好,相互憎恶则会混乱。所以墨子说不可以不鼓励爱别人,道理就在这里。

问题探究:

本文的结论是什么?

结论为:故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

研读第四段

问题探究:

你怎么看待“兼爱则治”的观点的?

从本文中可以看出,墨子认为兼爱为是,不相爱为非,审察兼爱必能致治,不相爱必然致乱的道理,是出于经世致用的目的,是有为而发的。

但是墨子简单地将社会祸乱归咎于人们的不相爱,把兼爱看作止乱致治的良方,是出于一种不切实际的空想。但兼爱说所反映的墨家平等意识,却是对儒家爱有差别等级观念的突破,在当时历史条件下有一定的进步意义。

研读第四段

起——第一段:治天下者必知乱的根源

承一一第二段:乱何自起?起不相爱

转——第三段:若使天下兼相爱

合一一第四段:故天下兼相爱则治,交相恶则乱

疏通段意,梳理文意

比喻论证

医生治疗病人

父子、兄弟、君臣为例

以“盗贼”为例

以“大夫、诸侯”为例

主旨归纳

本文认为“乱”起于人们的“不相爱”,人们损人害人以求自爱自利。墨子倡导“兼相爱,交相利”,从而实现“天下治”的政治蓝图。

深研潜思,探究“兼爱”

探究一:品读墨子的论证说理结构

首先提出“治天下必知乱之所自起”的观点,就像医生治病要先知道病源;

接着阐述“乱自起”的原因是“不相爱”,并通过十个事例来论证自己的观点;

然后通过假设,从正面论证了“天下兼相爱,则天下治的”观点;

最后总结全文,得出“兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

探究二:分析本文在说理上的特点

①多用设问句和反问句,使得问题醒目地提出,让读者思考,加强了作者观点的阐述,让作者所要表达的观点更加鲜明。如:当察乱何自起?起不相爱。

②层层深入,逻辑性强,条理井然。墨子要阐述的是天下人只要“兼爱”就可以天下大治。也就是文中“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。”这句话在文章的结尾,也是对上文的总结。

③善于运用具体事例来说理。文中列举了大量君臣父子、盗贼、大夫等事例。

④综合运用,比喻论证、对比论证、假设论证等论证手法。

探究三:墨子的“兼爱”和孔孟的“仁爱”的内容有何异同?

在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

探究四:墨子认为,人人都只是爱自己而“自利”,是社会混乱动荡的原因;而孟子认为,人人眼里只有利而没有“仁义”,必将导致国家败亡。他们二人的观点是否有相通之处?

墨子认为,人们只知道自爱而不知道相爱,会使人只知道自利而不知道利人,种种社会问题由此产生。兼相爱,交相利的原则意味着超越只知道自爱自利的狭隘,做到爱人利人。

孟子把仁义高悬在利之上,目的是要人从追逐私利的偏狭中超脱出来,以具备更高的道义层面上的关怀和和追求。孟子的仁主要意味着对他人的同情和体贴。

因此,有超越自爱自利和关爱他人方面,墨子、孟子二家的主张显然是相通的。

拓展延伸

——立足现代,心存“兼爱”

视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

——墨子《兼爱》

建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——人类命运共同体总体目标

拓展延伸

——立足现代,心存“兼爱”

世界

中国

中国

世界

疫情期间,总共有71个国家向中国提供过物资或现金支持,这其中又有老挝、柬埔寨、缅甸三个东南亚的邻国既提供防控物资支持,又提供其他物资支持。

课后作业

阅读下面的材料,根据要求写作。

墨子说:“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”英国诗人约翰·多恩说:“没有人是自成一体、与世隔绝的孤岛,每一个人都是广袤大陆的一部分。”

“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”

“同气连枝,共盼春来。”……2020年的春天,这些寄言印在国际社会援助中国的物资上,表达了世界人民对中国的支持。

“山和山不相遇,人和人要相逢。”“消失吧,黑夜!黎明时我们将获胜!”……这些话语印在中国援助其他国家的物资上,寄托着中国人民对世界的祝福。

“世界青年与社会发展论坛”邀请你作为中国青年代表参会,发表以“携手同一世界,青年共创未来”为主题的中文演讲。请完成一篇演讲稿。

要求:结合材料内容及含意完成写作任务;选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

2020年全国二卷

兼爱

墨子

学习目标

1、解墨子及其思想主张。

2、理解课文中重要实词、虚词特殊句式等文言基础知识。

3、能够理解文章的论证层次,理解作者的观点。

4、体会兼爱思想内涵,进一步思考其对现代社会的意义。

走近墨子,初识“兼爱”

墨子

1、生存就是最谨慎的战斗。

2、心怀不惧方能无畏。

3、保持敬老的美德,能让你们避免被碾压。

4、为了永久的和平,偶尔的战争是必要的。

墨子,约公元前468-前376年,名翟,春秋战国之际思想家、教育家、学者,墨家学派的创始人。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。墨家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。墨子创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。被后世尊称为“科圣”。他一生都在为扶危济困的事业而奔忙。他的思想核心是兼爱。墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。?

平民圣人

墨

子

显学:通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问。

隐学:通常是指离现实较远、不那么为世人瞩目的学问。

主要思想:

政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

墨子是中国的良心和灵魂

——张知寒

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

今人评墨子

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。

他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

今人评墨子

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的苦恼。

墨子有极强的忧患意识、入世风骨及救世精神,积极寻找着救世的药方,他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

时代背景

文学常识

中国论辩散文的鼻祖——《墨子》

1、内容

(1)是墨子的弟子及其再传弟子对墨子言行的记录,书中阐述墨子思想,主要反映了墨家前期的思想。

(2)着重阐述墨家的认识论和逻辑思想,还包含许多自然科学的内容,反映了墨家后期的思想。一般称作“墨辩”或“墨经”。

2、形式

虽仍属记言性质,但其所记的是首尾完整、逻辑性很强的论文,而且每篇都有标题,可以概括本篇的中心思想。这在我国古代散文发展史上具有重要意义。可以说,中国的论辩散文从《墨子》开始。

文化常识

1、虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。

大夫:古代官阶,不是官职。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下设卿、大夫、士三级。秦汉以后,有谏议大夫、中大夫、光禄大夫等官职。至唐宋尚有谏议大夫,至明清废除。

诸侯:古代中央政权所分封的各国国君的统称。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。汉时诸侯国由皇帝派相或长吏治理,王、侯仅食赋税。

2、故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱。

圣人:古代指德高望重、有大智、已达到人类最高最完美境界的人,有时也专指孔子。

名人轶事

墨子泣丝

墨子见人染丝,感叹道:“用青色染丝就变成青色,用黄色染丝就变成黄色。染料变了,丝色也随之而变;放入五种染料,丝就呈现五种颜色。所以对于染丝不可不慎重啊!不仅染丝如此,治国处世也如同染丝一样。人性如丝,必择所染。”

快马寓人

墨子学生耕柱子,聪颖过人,但不知发奋努力,墨子总是责备他。耕柱子说:“先生,我真的没有什么比别人强的地方吗?”墨子说:“我将要上太行山,乘坐快马和牛,你打算鞭策哪一个呢?”耕柱子很自信地说:“我要鞭策快马。”墨子追问:“你为什么要鞭策快马?”耕柱子说:“快马值得鞭策。因为它感觉灵敏,鞭打它可以使它跑得更快!”

墨子的用意是启发耕柱子,让他努力求学,奋发上进,现已水到渠成,就对耕柱子说:“我也认为你是值得鞭策的!你应该象快马一样力求上进啊!”以后耕柱子发奋读书,力求上进,再也不用老师整日督促了。

诵读文本,走近兼爱”

文题解读

《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

诵读感悟

(一)预习检查,明确字音。

譬之如(

)

弗能攻(

)

恶施不孝(

)

盗贼亡有(

)

大夫(

)

孝慈(

)

(二)诵读指导。

(1)划分节奏,明确重音和语调。

例如:

圣人/以治天下/为事者也,必知/乱之所自起,焉/能治之,不知乱之所自起,则/不能治。譬之/如医之攻人之疾者然,必知/疾之所自起,焉能攻之,不知疾之所自起,则/弗能攻。治乱者何独不然?必知/乱之所自起,焉能治之,不知乱之所自起,则/弗能治。

(2)范读:教师朗读示范。学生体会语气、语调、停顿等。

(3)自读:学生整体把握,疏通文意。

pì

fú

wū

wú

dà

cí

理清段意

找中心句

第一段:

治天下者,必知乱之所自起。

第二段:

当察乱何自起?起不相爱。

第三段:

若使天下皆相爱,盗贼有无,天下治。

第四段:

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

逐段品读,理解“兼爱”

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;

不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,

必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之

所自起,则弗能治。

把……作为

治理

事务

判断句

一定

所+V,构成名词性短语,即兴起的原因

于是

打比方,比如

好像

治疗

fú,否定副词,相当于“不”

这样

译文:

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,朱定要知道祸乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能治疗。

治理祸乱又何尝不是这样呢?

一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

问题探究:

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。

本段采用了类比论证,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

研读第一段

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓

乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,

不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君

而自利。此所谓乱也。

考察

通“尝”,尝试

宾语前置

孝敬

宾语前置

使动,使……亏损

使动,使……受益

宾语前置

祸乱

译文:

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不明察祸乱兴起的原因。

尝试考察祸乱因何而起?起于人们不互相亲爱。

臣和子不孝敬君与父,这就是所说的祸乱。儿子爱自己而不爱父亲,因此使父亲受损失而使自己得利;弟弟爱自己而不爱兄长,因此使兄长受损失而使自己得利;臣子爱自己而不爱君王,因此使君王受损失而使自己得利。这就是所说的祸乱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

虽至天下之为盗贼者亦然。盗爱其室,不爱异室,

故窃异室以利其室;贼爱其身,不爱人,故贼人以

利其身。此何也?皆起不相爱。

即使

形作动,慈爱

偷窃和劫夺财物的人

这样

家

自己

动词,伤害

别人的家

偷窃

名词,劫夺财务者

译文:

即使是父亲不爱子女,兄长不爱弟弟,君主不爱臣子,这也是天下所谓的祸乱。

父亲爱自己而不爱子女,因此使孩子受损失而使自己得利;兄长爱自己而不爱弟弟,因此使弟弟受损失而使自己得利;君主爱自己而不爱臣子,因此使臣子受损失而使自己得利。这是为什么呢?都是起于不互相亲爱。

即使在天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以伤害别人以利自己。这是什么原因呢?都起于不相爱。

虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者,亦然。大夫各

爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而巳矣。

卿大夫的封地

纷乱之事

完全,齐备

古代贵族等级名称,其地位在卿之下,士之上。

侵夺

攻伐

封国

译文:即使是大夫之间相互侵夺封地,诸侯之间相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱自己的封地,不爱别人的封地,所以侵夺别人的封地以利自己的封地;诸侯各自爱自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家以利自己的国家。天下的纷乱之事,全部都具备在这里了。

问题探究1:

本段的中心句是什么?“乱”主要指什么?

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

“乱”在文中,主要指臣子不孝君父。

研读第二段

问题探究2:

在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

墨子认为天下乱象有:

臣子不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;

父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;

贼人以利其身,是乱;

大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。

这些乱象产生的原因是“自爱”,而不爱人。

研读第二段

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,

爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,

恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶

施不慈?故不孝不慈亡有。犹有盗贼乎?故视人之

室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有

亡。

细察

假使,如果

就像

仍然

古:弟弟和孩子;今:学生,徒弟

同“无”,没有

同“又”,再次

“恶”,相当于“何”,怎么。

译文:

细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。假使全天下人都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还会有不孝的吗?看待父亲、兄弟和君上像自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的吗?看待弟弟、儿子与臣下像自己一样,怎么会做不慈爱的事呢?所以不孝不慈都没有了。还有盗贼吗?看待别人的家像自己的家一样,谁还会盗窃?看待别人就象自己一样,谁会害人?所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与

国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

译文:

还有大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国吗?看待别人的家族就象自己的家族,谁会侵犯?看待别人的封国就象自己的封国,谁会攻伐?所以大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,都没有了。假若天下的人都相亲相爱,国家与国家不相互攻伐,家族与家族不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,象这样,天下也就治理了。

问题探究:

本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?

中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

运用假设、铺排、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱”,“

则天下治”的观点。

采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

研读第三段

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可

以不劝爱人者,此也。

wū,怎么

wù,动词,憎恨。

互相

wù,动词,憎恨

墨子的弟子对墨子的尊称

古:爱戴别人;今:指丈夫或妻子。

译文:所以圣人既然是把治理天下作为自己事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱,社会就会治理好,相互憎恶则会混乱。所以墨子说不可以不鼓励爱别人,道理就在这里。

问题探究:

本文的结论是什么?

结论为:故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

研读第四段

问题探究:

你怎么看待“兼爱则治”的观点的?

从本文中可以看出,墨子认为兼爱为是,不相爱为非,审察兼爱必能致治,不相爱必然致乱的道理,是出于经世致用的目的,是有为而发的。

但是墨子简单地将社会祸乱归咎于人们的不相爱,把兼爱看作止乱致治的良方,是出于一种不切实际的空想。但兼爱说所反映的墨家平等意识,却是对儒家爱有差别等级观念的突破,在当时历史条件下有一定的进步意义。

研读第四段

起——第一段:治天下者必知乱的根源

承一一第二段:乱何自起?起不相爱

转——第三段:若使天下兼相爱

合一一第四段:故天下兼相爱则治,交相恶则乱

疏通段意,梳理文意

比喻论证

医生治疗病人

父子、兄弟、君臣为例

以“盗贼”为例

以“大夫、诸侯”为例

主旨归纳

本文认为“乱”起于人们的“不相爱”,人们损人害人以求自爱自利。墨子倡导“兼相爱,交相利”,从而实现“天下治”的政治蓝图。

深研潜思,探究“兼爱”

探究一:品读墨子的论证说理结构

首先提出“治天下必知乱之所自起”的观点,就像医生治病要先知道病源;

接着阐述“乱自起”的原因是“不相爱”,并通过十个事例来论证自己的观点;

然后通过假设,从正面论证了“天下兼相爱,则天下治的”观点;

最后总结全文,得出“兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

探究二:分析本文在说理上的特点

①多用设问句和反问句,使得问题醒目地提出,让读者思考,加强了作者观点的阐述,让作者所要表达的观点更加鲜明。如:当察乱何自起?起不相爱。

②层层深入,逻辑性强,条理井然。墨子要阐述的是天下人只要“兼爱”就可以天下大治。也就是文中“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。”这句话在文章的结尾,也是对上文的总结。

③善于运用具体事例来说理。文中列举了大量君臣父子、盗贼、大夫等事例。

④综合运用,比喻论证、对比论证、假设论证等论证手法。

探究三:墨子的“兼爱”和孔孟的“仁爱”的内容有何异同?

在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

探究四:墨子认为,人人都只是爱自己而“自利”,是社会混乱动荡的原因;而孟子认为,人人眼里只有利而没有“仁义”,必将导致国家败亡。他们二人的观点是否有相通之处?

墨子认为,人们只知道自爱而不知道相爱,会使人只知道自利而不知道利人,种种社会问题由此产生。兼相爱,交相利的原则意味着超越只知道自爱自利的狭隘,做到爱人利人。

孟子把仁义高悬在利之上,目的是要人从追逐私利的偏狭中超脱出来,以具备更高的道义层面上的关怀和和追求。孟子的仁主要意味着对他人的同情和体贴。

因此,有超越自爱自利和关爱他人方面,墨子、孟子二家的主张显然是相通的。

拓展延伸

——立足现代,心存“兼爱”

视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

——墨子《兼爱》

建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——人类命运共同体总体目标

拓展延伸

——立足现代,心存“兼爱”

世界

中国

中国

世界

疫情期间,总共有71个国家向中国提供过物资或现金支持,这其中又有老挝、柬埔寨、缅甸三个东南亚的邻国既提供防控物资支持,又提供其他物资支持。

课后作业

阅读下面的材料,根据要求写作。

墨子说:“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”英国诗人约翰·多恩说:“没有人是自成一体、与世隔绝的孤岛,每一个人都是广袤大陆的一部分。”

“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”

“同气连枝,共盼春来。”……2020年的春天,这些寄言印在国际社会援助中国的物资上,表达了世界人民对中国的支持。

“山和山不相遇,人和人要相逢。”“消失吧,黑夜!黎明时我们将获胜!”……这些话语印在中国援助其他国家的物资上,寄托着中国人民对世界的祝福。

“世界青年与社会发展论坛”邀请你作为中国青年代表参会,发表以“携手同一世界,青年共创未来”为主题的中文演讲。请完成一篇演讲稿。

要求:结合材料内容及含意完成写作任务;选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

2020年全国二卷