2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册7.《兼爱》课件36张PPT

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册7.《兼爱》课件36张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-23 06:52:10 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

《兼爱》

教学课件

统编新版高中语文选择性必修上册第二单元

高中语文选择性必修上册第二单元

兼

爱

诵读文本,走进“兼爱”

走近墨子,初识“兼爱”

逐段品读,理解“兼爱”

1

2

3

深研潜思,探究“兼爱”

4

立足现代,心存“兼爱”

5

7

走近墨子,初识“兼爱”

时代背景:

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的苦恼。

墨子有极强的忧患意识、入世风骨及救世精神,积极寻找着救世的药方,他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

墨子简介:

约公元前468---前376年,名翟,春秋战国之际思想家、教育家、学者,墨家学派的创始人。墨子在科技方面颇有成就,常被誉为“科圣”。他的军事技术高于其他诸子,在春秋战国时期他和孔子两人被并称为“显学”大师,有“非儒即墨”之称,成为天下人学习的榜样。他一生都在为扶危济困的事业而奔忙。他的思想核心是兼爱

。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

快马寓人

墨子学生耕柱子,聪颖过人,但不知发奋努力,墨子总是责备他。耕柱子说:“先生,我真的没有什么比别人强的地方吗?”墨子说:“我将要上太行山,乘坐快马和牛,你打算鞭策哪一个呢?”耕柱子很自信地说:“我要鞭策快马。”墨子追问:“你为什么要鞭策快马?”耕柱子说:“快马值得鞭策。因为它感觉灵敏,鞭打它可以使它跑得更快!”

墨子的用意是启发耕柱子,让他努力求学,奋发上进,现已水到渠成,就对耕柱子说:“我也认为你是值得鞭策的!你应该象快马一样力求上进啊!”以后耕柱子发奋读书,力求上进,再也不用老师整日督促了。

墨子轶事

政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

主要思想

《墨子》一书,是墨子及其弟子以及后期墨家著述的汇编。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理。中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

诵读文本,走进“兼爱”

正音解词

恶(wù)施人

亡

(wú)

有

亡,同“无”,没。

当(cháng)察乱何自起

当,

尝”,尝试。

目录

Contents

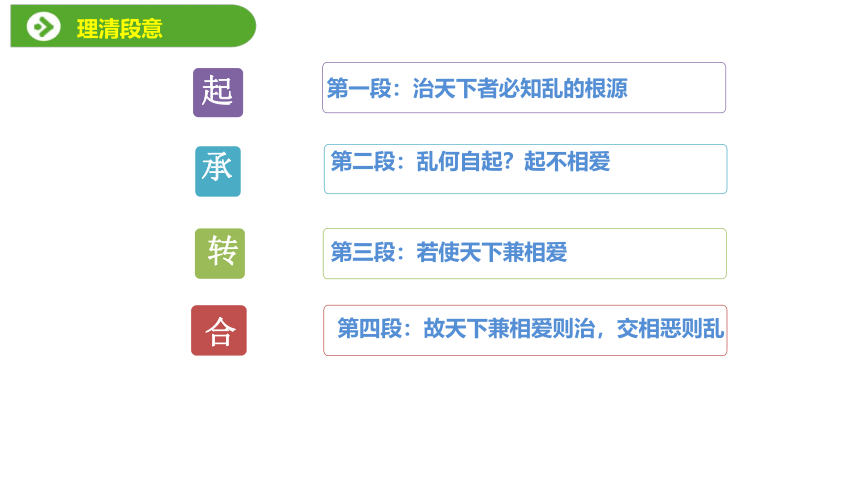

第二段:乱何自起?起不相爱

第一段:治天下者必知乱的根源

第三段:若使天下兼相爱

起

承

转

第四段:故天下兼相爱则治,交相恶则乱

合

6

7

理清段意

逐段品读,理解“兼爱”

【思考1】研读第一段

原文:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

活动一:解释词语并翻译句子

①圣人:封建时代对君主的尊称。

②以:把

③焉:于是、才

④则:就

⑤攻:治疗

⑥弗:否定判断词,不

把治理天下作为要务的君主,一定要晓得动乱是怎样产生的,才能治理得好,不晓得动乱是怎样产生的,就不能治理好。就譬如医生替别人治病那样,一定要晓得病是怎样引起的才能治好,不晓得病是怎样引起的,就不能治好。要治平动乱岂不一样?一定要晓得动乱是怎样产生的才能治平,不晓得动乱是怎样产生的就不能治平。

问题探究:

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

研读第一段

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉(于是)能治之。

本段采用了类比论证,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

【思考2】研读第二段

原文:圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室;贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

活动一:解释词语并翻译句子

①察:考察

②当:同“尝”,尝试

③自爱:宾语前置句,“爱自”

④亏:使受损失

⑤利:使……受益

⑥虽:即使

⑦慈:慈爱

⑧盗贼:偷窃和劫夺财物的人

⑨然:这样

⑩室:家

?身:指代自己

?乱物:纷乱之事

释义:把治理天下作为要务的君主,不可不考察动乱是怎样产生的。尝试去考察动乱是从哪产生的?(就会发现它)产生于人们不相爱。

做臣下的、做儿子的不孝敬自己的国君、父亲,这就是所谓乱了。儿子只爱自己不爱父亲,因此损害父亲的利益而使自己受益;弟弟只爱自己不爱哥哥,因此损害哥哥的利益而使自己受益;臣下只爱自己不爱国君,因此损害国君的利益而使自己受益,这些就是所谓乱了。即使父亲对儿子不慈爱,哥哥对弟弟不慈爱,国君对臣下不慈爱,这些也是天下之所谓乱。父亲只爱自己不爱儿子,因此损害儿子的利益而使自己受益;哥哥只爱自己不爱弟弟,因此损害弟弟的利益而使自己受益;国君只爱自己不爱臣下,因此损害臣下的利益而使自己受益。

这是什么缘故呢?都是由于不相爱。

即使天下那些做盗贼的人也一样。盗贼只爱他自己的家庭不爱其他人的家庭,因此偷窃其他家庭的东西利自己的家庭;强盗只爱他自身不爱别人,因此抢夺别人财物来使自身受益。这是什么缘故呢?都是由于不相爱。

即使是大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国也一样。大夫各爱自己的家,不爱别家,因此攻乱别家而使自己的家受益;诸侯各爱自己的国,不爱别国,因此攻伐别国而使自己之国受益。天下纷乱之事(的原因),全都在这里罢了。

问题探究1:

本段的中心句是什么?“乱”主要指什么?

研读第二段

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

“乱”在文中,主要指臣子不孝君父。

问题探究2:

在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

研读第二段

墨子认为天下乱象有:

臣子不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;

父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;

贼人以利其身,是乱;

大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。

这些乱象产生的原因是“自爱”,而不爱人。

【思考3】研读第三段

原文:察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

活动一:解释词语并翻译句子

①若使:假如

②若:像

③犹:还、仍然

④恶施:怎么实行

⑤亡:同“无”

⑥谁窃:宾语前置,“窃谁”

⑦有:同“又”

释义:考察一下这些是怎样引起的?都是由于不相爱。如果天下的人都互相爱,人们爱别人都象爱他自己一样,还会有不孝的人吗?对待父亲、兄长和君王就像对待他们自己,又怎么会施行不孝之事。

还会有不慈爱者吗?看待弟弟、儿子和臣下像看待自己一样,哪里还会施行不慈?因此,不孝不慈的情况就不会有。

还会有盗贼吗?看待别人的家庭像看待自己的家庭一样,还会去偷谁呢?看待别人像看待自身一样,还会去抢劫谁?因而盗贼就不会有。

还会有大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国的事吗?看待别人的家像看待自己的家一样,还去攻乱谁?看待别人的国像看待自己的国一样,还去攻伐谁?因此大夫之间互相攻乱各家、诸侯之间互相攻伐各国的事又没有了。

如果天下人都互相爱,国和国之间不相攻,家和家之间不相乱,盗贼没有了,君臣父子都能对上孝敬对下慈爱了,如若这样,那天下就治理好了。

问题探究:

本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?

研读第三段

中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

运用假设、铺排、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱”,“

则天下治”的观点。

采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

【思考4】研读第四段

原文:故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

活动一:解释词语并翻译句子

①劝:鼓励

②交相:互相

③子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称。

释义:因此以治理天下为要务的君主,岂能不禁止人们互相嫌恶而勉励人们互爱!所以天下的人互相爱就会治理得好,互相嫌恶就会动乱。因此墨子说,不可不勉励人们爱别人,就是这个意思。

问题探究:

本文的结论是什么?

研读第四段

结论为:

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

深研潜思,探究“兼爱”

探究问题一:

本文是如何一步步表明自己观点的?完成《步步高》P30三。导图引路,概览全文。

本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;

然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;

再通过对比提出解决办法:如果“天下兼相爱”“则天下治”;

最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

本文逻辑严密,明辨是非,论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

①多用设问句和反问句,使得问题醒目地提出,让读者思考,加强了作者观点的阐述,让作者所要表达的观点更加鲜明。如:当察乱何自起?起不相爱。

②层层深入,逻辑性强,条理井然。墨子要阐述的是天下人只要“兼爱”就可以天下大治。

也就是文中“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。”这句话在文章的结尾,也是对上文的总结。

③善于运用具体事例来说理。文中列举了大量君臣父子、盗贼、大夫等事例。

④综合运用,譬喻法、对比论证、假设论证等论证手法。

分析本文在说理上的特点(论证特点)

探究问题二:

探究问题三:

有人说,读墨子的《兼爱》就像是听老太太说话,有絮叨之感,语言不简洁,你是怎样看待墨子语言的“絮叨”的?

这是使用了反复论证的方法。墨子为了把意思说清楚,除了语言浅显外,还不避絮叨。

钱振鍠在《名山小言》中说:“文章有为我与兼爱之不同。为我者只取我自家明白,虽无第二人解,亦何伤哉,老子古简,庄生诡诞,皆是也。兼爱者必使我一人之心共喻于天下,语不尽不止,孟子详明,墨子重复,是也。”

探究问题四:

墨子的“兼爱”和孔孟的“仁爱”的内容有何异同?

在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

探究问题五:

墨子认为,人人都只是爱自己而“自利”,是社会混乱动荡的原因;

而孟子认为:人人眼里只有利而没有“仁义”,必将导致国家败亡。

他们二人的观点是否有相通之处?

墨子认为,人们只知道自爱而不知道相爱,会使人只知道自利而不知道利人,种种社会问题由此产生。兼相爱,交相利的原则意味着超越只知道自爱自利的狭隘,做到爱人利人。

孟子把仁义高悬在利之上,目的是要人从追逐私利的偏狭中超脱出来,以具备更高的道义层面上的关怀和和追求。孟子的仁主要意味着对他人的同情和体贴。

有超越自爱自利和关爱他人方面,墨子、孟子二家的主张显然是相通的。

立足现代,心存“兼爱”

墨子是中国的良心和灵魂

——张知寒

今人评墨子

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

今人评墨子

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。

他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

巴黎圣母院之殇,世界为之耸动。这是一场骤至的大火,一场文明的劫难。

就在人们一连串“心碎”的表达声中,有些不一样的声音却多了起来。有人说“巴黎圣母院大火是圆明园被烧的‘果报’”,有人说“这样的灾难活该”。

面对这样的言论,你将怎么从兼爱思想的角度来批驳呢?

巴黎圣母院之殇

兼爱思想帮助我们

化解冲突,创造和谐;

缓和冲击,建立平衡。

结

语

人称墨子为“天才匠人,孤独侠客”,这种孤独似曾相识。在那个拒绝崇高的时代,拥有高贵理想的人们,孔子、庄子、墨子……无一不是孤独的。

孔子游说天下、著书立说,温雅敦厚;

庄子超然物外、顺应天理,逍遥无为;

而墨子古道热肠、反战爱民,行侠天下。他的孤独别有一番豪气和决绝。

斯人已逝,思想和精神永存。

心存兼爱,我们的生命弹出一支支悦耳动听的妙曲;

心存兼爱,我们的生命划出一道道优美的弧线;

兼相爱,交相利,奏响生命的最美和弦。

《兼爱》

教学课件

统编新版高中语文选择性必修上册第二单元

高中语文选择性必修上册第二单元

兼

爱

诵读文本,走进“兼爱”

走近墨子,初识“兼爱”

逐段品读,理解“兼爱”

1

2

3

深研潜思,探究“兼爱”

4

立足现代,心存“兼爱”

5

7

走近墨子,初识“兼爱”

时代背景:

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的苦恼。

墨子有极强的忧患意识、入世风骨及救世精神,积极寻找着救世的药方,他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

墨子简介:

约公元前468---前376年,名翟,春秋战国之际思想家、教育家、学者,墨家学派的创始人。墨子在科技方面颇有成就,常被誉为“科圣”。他的军事技术高于其他诸子,在春秋战国时期他和孔子两人被并称为“显学”大师,有“非儒即墨”之称,成为天下人学习的榜样。他一生都在为扶危济困的事业而奔忙。他的思想核心是兼爱

。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

快马寓人

墨子学生耕柱子,聪颖过人,但不知发奋努力,墨子总是责备他。耕柱子说:“先生,我真的没有什么比别人强的地方吗?”墨子说:“我将要上太行山,乘坐快马和牛,你打算鞭策哪一个呢?”耕柱子很自信地说:“我要鞭策快马。”墨子追问:“你为什么要鞭策快马?”耕柱子说:“快马值得鞭策。因为它感觉灵敏,鞭打它可以使它跑得更快!”

墨子的用意是启发耕柱子,让他努力求学,奋发上进,现已水到渠成,就对耕柱子说:“我也认为你是值得鞭策的!你应该象快马一样力求上进啊!”以后耕柱子发奋读书,力求上进,再也不用老师整日督促了。

墨子轶事

政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

主要思想

《墨子》一书,是墨子及其弟子以及后期墨家著述的汇编。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理。中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

诵读文本,走进“兼爱”

正音解词

恶(wù)施人

亡

(wú)

有

亡,同“无”,没。

当(cháng)察乱何自起

当,

尝”,尝试。

目录

Contents

第二段:乱何自起?起不相爱

第一段:治天下者必知乱的根源

第三段:若使天下兼相爱

起

承

转

第四段:故天下兼相爱则治,交相恶则乱

合

6

7

理清段意

逐段品读,理解“兼爱”

【思考1】研读第一段

原文:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

活动一:解释词语并翻译句子

①圣人:封建时代对君主的尊称。

②以:把

③焉:于是、才

④则:就

⑤攻:治疗

⑥弗:否定判断词,不

把治理天下作为要务的君主,一定要晓得动乱是怎样产生的,才能治理得好,不晓得动乱是怎样产生的,就不能治理好。就譬如医生替别人治病那样,一定要晓得病是怎样引起的才能治好,不晓得病是怎样引起的,就不能治好。要治平动乱岂不一样?一定要晓得动乱是怎样产生的才能治平,不晓得动乱是怎样产生的就不能治平。

问题探究:

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

研读第一段

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉(于是)能治之。

本段采用了类比论证,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

【思考2】研读第二段

原文:圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室;贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

活动一:解释词语并翻译句子

①察:考察

②当:同“尝”,尝试

③自爱:宾语前置句,“爱自”

④亏:使受损失

⑤利:使……受益

⑥虽:即使

⑦慈:慈爱

⑧盗贼:偷窃和劫夺财物的人

⑨然:这样

⑩室:家

?身:指代自己

?乱物:纷乱之事

释义:把治理天下作为要务的君主,不可不考察动乱是怎样产生的。尝试去考察动乱是从哪产生的?(就会发现它)产生于人们不相爱。

做臣下的、做儿子的不孝敬自己的国君、父亲,这就是所谓乱了。儿子只爱自己不爱父亲,因此损害父亲的利益而使自己受益;弟弟只爱自己不爱哥哥,因此损害哥哥的利益而使自己受益;臣下只爱自己不爱国君,因此损害国君的利益而使自己受益,这些就是所谓乱了。即使父亲对儿子不慈爱,哥哥对弟弟不慈爱,国君对臣下不慈爱,这些也是天下之所谓乱。父亲只爱自己不爱儿子,因此损害儿子的利益而使自己受益;哥哥只爱自己不爱弟弟,因此损害弟弟的利益而使自己受益;国君只爱自己不爱臣下,因此损害臣下的利益而使自己受益。

这是什么缘故呢?都是由于不相爱。

即使天下那些做盗贼的人也一样。盗贼只爱他自己的家庭不爱其他人的家庭,因此偷窃其他家庭的东西利自己的家庭;强盗只爱他自身不爱别人,因此抢夺别人财物来使自身受益。这是什么缘故呢?都是由于不相爱。

即使是大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国也一样。大夫各爱自己的家,不爱别家,因此攻乱别家而使自己的家受益;诸侯各爱自己的国,不爱别国,因此攻伐别国而使自己之国受益。天下纷乱之事(的原因),全都在这里罢了。

问题探究1:

本段的中心句是什么?“乱”主要指什么?

研读第二段

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

“乱”在文中,主要指臣子不孝君父。

问题探究2:

在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

研读第二段

墨子认为天下乱象有:

臣子不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;

父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;

贼人以利其身,是乱;

大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。

这些乱象产生的原因是“自爱”,而不爱人。

【思考3】研读第三段

原文:察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

活动一:解释词语并翻译句子

①若使:假如

②若:像

③犹:还、仍然

④恶施:怎么实行

⑤亡:同“无”

⑥谁窃:宾语前置,“窃谁”

⑦有:同“又”

释义:考察一下这些是怎样引起的?都是由于不相爱。如果天下的人都互相爱,人们爱别人都象爱他自己一样,还会有不孝的人吗?对待父亲、兄长和君王就像对待他们自己,又怎么会施行不孝之事。

还会有不慈爱者吗?看待弟弟、儿子和臣下像看待自己一样,哪里还会施行不慈?因此,不孝不慈的情况就不会有。

还会有盗贼吗?看待别人的家庭像看待自己的家庭一样,还会去偷谁呢?看待别人像看待自身一样,还会去抢劫谁?因而盗贼就不会有。

还会有大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国的事吗?看待别人的家像看待自己的家一样,还去攻乱谁?看待别人的国像看待自己的国一样,还去攻伐谁?因此大夫之间互相攻乱各家、诸侯之间互相攻伐各国的事又没有了。

如果天下人都互相爱,国和国之间不相攻,家和家之间不相乱,盗贼没有了,君臣父子都能对上孝敬对下慈爱了,如若这样,那天下就治理好了。

问题探究:

本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?

研读第三段

中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

运用假设、铺排、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱”,“

则天下治”的观点。

采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

【思考4】研读第四段

原文:故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

活动一:解释词语并翻译句子

①劝:鼓励

②交相:互相

③子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称。

释义:因此以治理天下为要务的君主,岂能不禁止人们互相嫌恶而勉励人们互爱!所以天下的人互相爱就会治理得好,互相嫌恶就会动乱。因此墨子说,不可不勉励人们爱别人,就是这个意思。

问题探究:

本文的结论是什么?

研读第四段

结论为:

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

深研潜思,探究“兼爱”

探究问题一:

本文是如何一步步表明自己观点的?完成《步步高》P30三。导图引路,概览全文。

本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;

然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;

再通过对比提出解决办法:如果“天下兼相爱”“则天下治”;

最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

本文逻辑严密,明辨是非,论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

①多用设问句和反问句,使得问题醒目地提出,让读者思考,加强了作者观点的阐述,让作者所要表达的观点更加鲜明。如:当察乱何自起?起不相爱。

②层层深入,逻辑性强,条理井然。墨子要阐述的是天下人只要“兼爱”就可以天下大治。

也就是文中“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。”这句话在文章的结尾,也是对上文的总结。

③善于运用具体事例来说理。文中列举了大量君臣父子、盗贼、大夫等事例。

④综合运用,譬喻法、对比论证、假设论证等论证手法。

分析本文在说理上的特点(论证特点)

探究问题二:

探究问题三:

有人说,读墨子的《兼爱》就像是听老太太说话,有絮叨之感,语言不简洁,你是怎样看待墨子语言的“絮叨”的?

这是使用了反复论证的方法。墨子为了把意思说清楚,除了语言浅显外,还不避絮叨。

钱振鍠在《名山小言》中说:“文章有为我与兼爱之不同。为我者只取我自家明白,虽无第二人解,亦何伤哉,老子古简,庄生诡诞,皆是也。兼爱者必使我一人之心共喻于天下,语不尽不止,孟子详明,墨子重复,是也。”

探究问题四:

墨子的“兼爱”和孔孟的“仁爱”的内容有何异同?

在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

探究问题五:

墨子认为,人人都只是爱自己而“自利”,是社会混乱动荡的原因;

而孟子认为:人人眼里只有利而没有“仁义”,必将导致国家败亡。

他们二人的观点是否有相通之处?

墨子认为,人们只知道自爱而不知道相爱,会使人只知道自利而不知道利人,种种社会问题由此产生。兼相爱,交相利的原则意味着超越只知道自爱自利的狭隘,做到爱人利人。

孟子把仁义高悬在利之上,目的是要人从追逐私利的偏狭中超脱出来,以具备更高的道义层面上的关怀和和追求。孟子的仁主要意味着对他人的同情和体贴。

有超越自爱自利和关爱他人方面,墨子、孟子二家的主张显然是相通的。

立足现代,心存“兼爱”

墨子是中国的良心和灵魂

——张知寒

今人评墨子

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

今人评墨子

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。

他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

巴黎圣母院之殇,世界为之耸动。这是一场骤至的大火,一场文明的劫难。

就在人们一连串“心碎”的表达声中,有些不一样的声音却多了起来。有人说“巴黎圣母院大火是圆明园被烧的‘果报’”,有人说“这样的灾难活该”。

面对这样的言论,你将怎么从兼爱思想的角度来批驳呢?

巴黎圣母院之殇

兼爱思想帮助我们

化解冲突,创造和谐;

缓和冲击,建立平衡。

结

语

人称墨子为“天才匠人,孤独侠客”,这种孤独似曾相识。在那个拒绝崇高的时代,拥有高贵理想的人们,孔子、庄子、墨子……无一不是孤独的。

孔子游说天下、著书立说,温雅敦厚;

庄子超然物外、顺应天理,逍遥无为;

而墨子古道热肠、反战爱民,行侠天下。他的孤独别有一番豪气和决绝。

斯人已逝,思想和精神永存。

心存兼爱,我们的生命弹出一支支悦耳动听的妙曲;

心存兼爱,我们的生命划出一道道优美的弧线;

兼相爱,交相利,奏响生命的最美和弦。