第22课《〈论语〉八则》课件2(鄂教版七下)

文档属性

| 名称 | 第22课《〈论语〉八则》课件2(鄂教版七下) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湖北版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-02 14:43:28 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

孔子(前551~前479), 我国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人,被誉为“万世师表”、“千古圣人”,世界十大思想家之首。

《论语》属语录体散文,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录,共20篇 。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。

它是研究孔子思想的主要依据。南宋时,朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。

学习目标:

4.学习古人端正的学习态度,改进学习方法。

2.理解课文词语句子的含义。

3.掌握“而”字的用法。

1.了解并记忆古代文化常识。

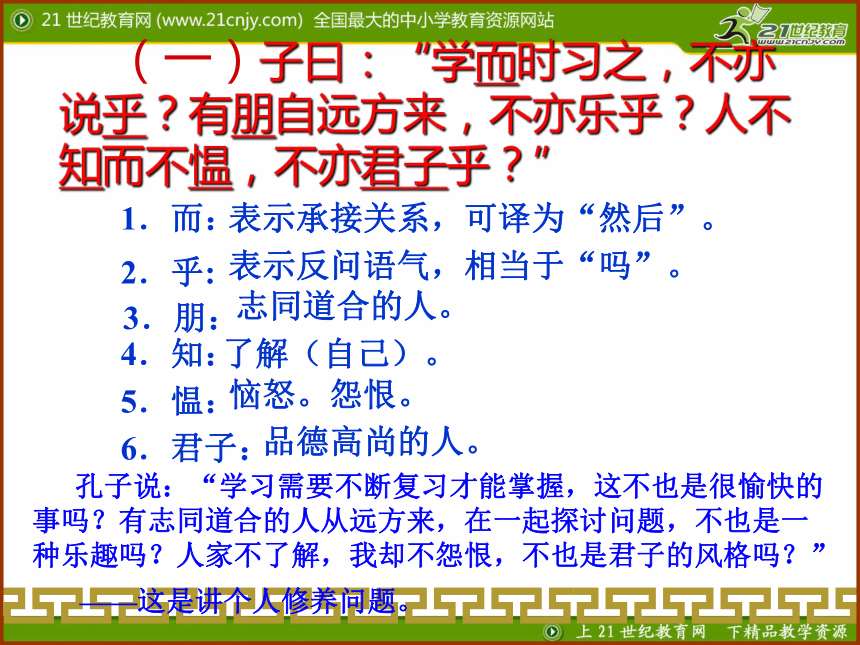

(一)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

1.而:

2.乎:

3.朋:

表示承接关系,可译为“然后”。

表示反问语气,相当于“吗”。

志同道合的人。

4.知:

了解(自己)。

5.愠:

恼怒。怨恨。

6.君子:

品德高尚的人。

孔子说:“学习需要不断复习才能掌握,这不也是很愉快的事吗?有志同道合的人从远方来,在一起探讨问题,不也是一种乐趣吗?人家不了解,我却不怨恨,不也是君子的风格吗?”

——这是讲个人修养问题。

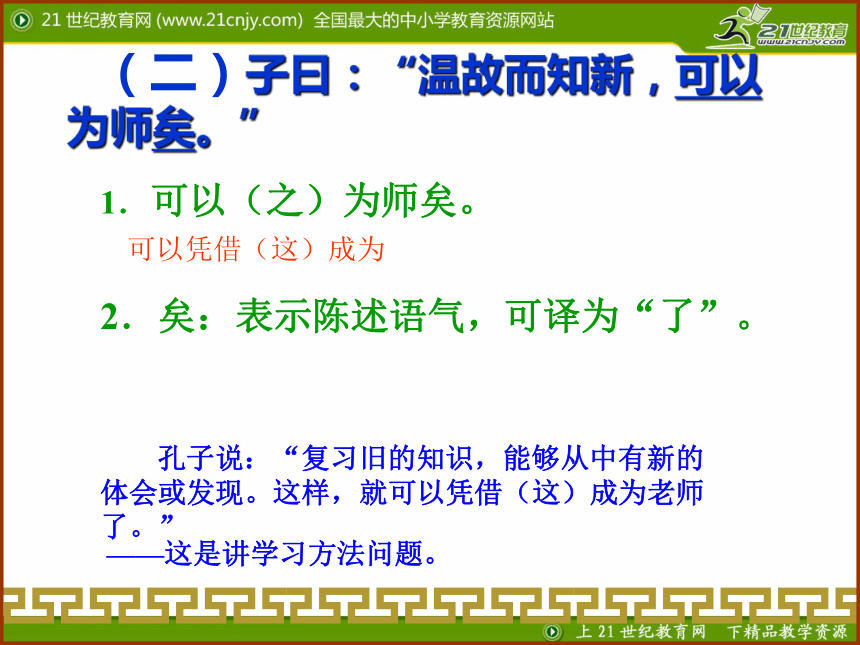

(二)子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

1.可以(之)为师矣。

2.矣:

表示陈述语气,可译为“了”。

可以凭借(这)成为

孔子说:“复习旧的知识,能够从中有新的体会或发现。这样,就可以凭借(这)成为老师了。”

——这是讲学习方法问题。

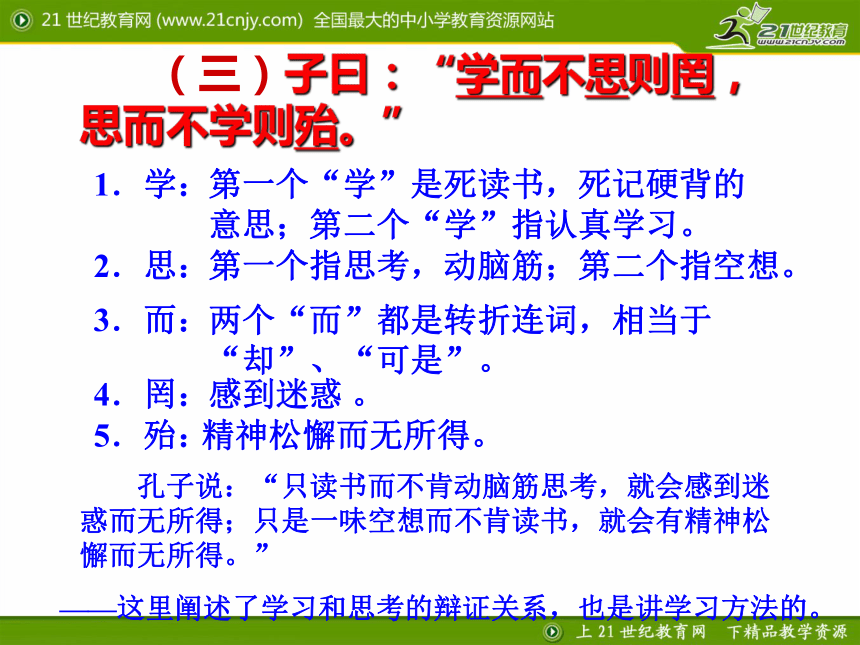

1.学:

3.而:

2.思:

第一个指思考,动脑筋;第二个指空想。

两个“而”都是转折连词,相当于“却”、“可是”。

(三)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

第一个“学”是死读书,死记硬背的意思;第二个“学”指认真学习。

4.罔:

感到迷惑 。

5.殆:

精神松懈而无所得。

孔子说:“只读书而不肯动脑筋思考,就会感到迷惑而无所得;只是一味空想而不肯读书,就会有精神松懈而无所得。”

——这里阐述了学习和思考的辩证关系,也是讲学习方法的。

(四)子曰:“由!诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

1.知:

一种解释为“知之为知之,不知为不知”的道理。另一种解释为明智,聪明,通“智”。

孔子说:“仲由!教给你对待知与不知的正确态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这就是真知啊。”

2.是:

代词,这。

——这也是学习态度问题。

1. 何以:

(五)子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”

表示并列,可不译。

2.而:

子贡问道:“孔文子为什么称他“文”呢 ”孔子说:“他聪敏而又爱好学习,并且不以向不如自己的人请教为耻。因此称他‘文’的谥号。”

——这里借回答于贡的问话,借题发挥,教育弟子要勤学好问。

“以何”的倒装,凭什么。

3.是以:

“以是”的倒装,因此。

(六)子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”

第一个表示修饰关系,可译为“地”;第二个表示并列关系,可不译出。

3.而:

4.厌:

满足。

教导。

5.诲:

1.默:

默默地。

2.识:

zhì,记忆,记住。

孔子说:“默默地记在心里,学习从不满足,教导别人从不厌倦,这些事情我做到了哪些呢?”

——“学而不厌”,讲的是好学精神,学无止境,从不感到满足。“诲人不倦”,讲的是教学态度,要热情地教导学生。

(七)子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”

1.三:

虚数,不一定实指三个人,这里指几个人。

2.焉:

兼词,的人。

3.师:

值得取法、学习的人。

4.而:

表示承接关系,可译为“就”。

孔子说:“几个人在一起走路,其中一定有人可以当我的老师。应当选择他们的优点去学习,对他们的缺点,要注意改正。”

5.其:

其中,他们。

——这里说的是只要虚心求教,到处都有老师。

6.善:

优点。

(八)子曰: “不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。 ”

5.复:

再。

孔子说:“(教导学生)不到(他)想弄明白却不能时,不去开导他,不到(他)想说出来却说不出来的时候,不去启发他。举出一个方角却不能由此类推出其他三个方角,就不再教他了。”

1.愤:

想弄明白却不能。

2.启:

开导,启发。

3.悱:

想说却不能。

4.隅:

方角,角落。

——这里讲的是教的方法。

表示顺接

表示转折

表示修饰关系

表示并列关系

“而”的基本用法有两类:

表示承接关系

学而不思则罔

默而识之

敏而好学

学而时习之

人不知而不愠

学而不厌

学习方法:

温故而知新

学而不思则罔,思而不学则殆。

默而识之

学而时习之

学习态度:

敏而好学,不耻下问

学而不厌

三人行,必有我师焉。

有朋自远方来,不亦乐乎

知之为不知,不知为不知。

本课中出现的成语:

温故知新

诲人不倦

不耻下问

学而不厌

三人行,必有我师焉

择善而从

不亦乐乎

半部《论语》治天下。

(宋朝宰相)赵普

家庭作业

翻译前四则

解释下列句子中的“之” : 1.学而时习之 2.诲女知之乎!知之为知之,不知为不知。 3.默而识之,学而不厌 4.孔文子何以谓之“文”也? 5.择其善者而从之,其不善者而改之。

练习

之,指学到的东西。

之,代孔子的训言,第二个之代事物。

之,代词,它。

之,代词,代孔文子。

之,代词,代他的优点。

1.给下面加线的字注音 ①论语( ) ②愠( ) ③罔( ) ④殆( ) ⑤默而识之( ) ⑥哉( ) ⑦不亦说乎( ) ⑧诲( )

lún

yùn

wǎng

dài

zhì

zāi

yuè

huì

2.解释句中加线的字。 ①学而时习之,不亦说乎 说: ②温故而知新。 故: ③学而不思则罔。 罔: ④敏而好学,不耻下问,是以谓之“文”也 是以: ⑤默而识之,学而不厌。 厌:

同“悦”,愉快 。

旧知识 。

迷惑而无所得 。

因此 。

满足。

3.判断下列句中“而”的用法。 A.顺接连词 B.转折连词 ①学而时习之 ②人不知而不愠 ③学而不思则罔 ④学而不厌

A

B

B

A

4.填空。 《<论语>八则》是记录 和 言行的书,其中有不少是关于学习和个人修养的。 5.《<论语>八则》的中心可归纳为如下三方面 A.学习态度 : B.学习方法: C.个人修养:

下面这些话各属于哪类? ①人不知而不愠 ②学而不思则罔,思而不学则殆 ③温故而知新 ④敏而好学,不耻下问 ⑤学而不厌 ⑥诲人不倦 ⑦学而时习之

孔子

他的弟子

④ ⑤

② ⑦

① ③ ⑥

孔子(前551~前479), 我国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人,被誉为“万世师表”、“千古圣人”,世界十大思想家之首。

《论语》属语录体散文,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录,共20篇 。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。

它是研究孔子思想的主要依据。南宋时,朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。

学习目标:

4.学习古人端正的学习态度,改进学习方法。

2.理解课文词语句子的含义。

3.掌握“而”字的用法。

1.了解并记忆古代文化常识。

(一)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

1.而:

2.乎:

3.朋:

表示承接关系,可译为“然后”。

表示反问语气,相当于“吗”。

志同道合的人。

4.知:

了解(自己)。

5.愠:

恼怒。怨恨。

6.君子:

品德高尚的人。

孔子说:“学习需要不断复习才能掌握,这不也是很愉快的事吗?有志同道合的人从远方来,在一起探讨问题,不也是一种乐趣吗?人家不了解,我却不怨恨,不也是君子的风格吗?”

——这是讲个人修养问题。

(二)子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

1.可以(之)为师矣。

2.矣:

表示陈述语气,可译为“了”。

可以凭借(这)成为

孔子说:“复习旧的知识,能够从中有新的体会或发现。这样,就可以凭借(这)成为老师了。”

——这是讲学习方法问题。

1.学:

3.而:

2.思:

第一个指思考,动脑筋;第二个指空想。

两个“而”都是转折连词,相当于“却”、“可是”。

(三)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

第一个“学”是死读书,死记硬背的意思;第二个“学”指认真学习。

4.罔:

感到迷惑 。

5.殆:

精神松懈而无所得。

孔子说:“只读书而不肯动脑筋思考,就会感到迷惑而无所得;只是一味空想而不肯读书,就会有精神松懈而无所得。”

——这里阐述了学习和思考的辩证关系,也是讲学习方法的。

(四)子曰:“由!诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

1.知:

一种解释为“知之为知之,不知为不知”的道理。另一种解释为明智,聪明,通“智”。

孔子说:“仲由!教给你对待知与不知的正确态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这就是真知啊。”

2.是:

代词,这。

——这也是学习态度问题。

1. 何以:

(五)子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”

表示并列,可不译。

2.而:

子贡问道:“孔文子为什么称他“文”呢 ”孔子说:“他聪敏而又爱好学习,并且不以向不如自己的人请教为耻。因此称他‘文’的谥号。”

——这里借回答于贡的问话,借题发挥,教育弟子要勤学好问。

“以何”的倒装,凭什么。

3.是以:

“以是”的倒装,因此。

(六)子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”

第一个表示修饰关系,可译为“地”;第二个表示并列关系,可不译出。

3.而:

4.厌:

满足。

教导。

5.诲:

1.默:

默默地。

2.识:

zhì,记忆,记住。

孔子说:“默默地记在心里,学习从不满足,教导别人从不厌倦,这些事情我做到了哪些呢?”

——“学而不厌”,讲的是好学精神,学无止境,从不感到满足。“诲人不倦”,讲的是教学态度,要热情地教导学生。

(七)子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”

1.三:

虚数,不一定实指三个人,这里指几个人。

2.焉:

兼词,的人。

3.师:

值得取法、学习的人。

4.而:

表示承接关系,可译为“就”。

孔子说:“几个人在一起走路,其中一定有人可以当我的老师。应当选择他们的优点去学习,对他们的缺点,要注意改正。”

5.其:

其中,他们。

——这里说的是只要虚心求教,到处都有老师。

6.善:

优点。

(八)子曰: “不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。 ”

5.复:

再。

孔子说:“(教导学生)不到(他)想弄明白却不能时,不去开导他,不到(他)想说出来却说不出来的时候,不去启发他。举出一个方角却不能由此类推出其他三个方角,就不再教他了。”

1.愤:

想弄明白却不能。

2.启:

开导,启发。

3.悱:

想说却不能。

4.隅:

方角,角落。

——这里讲的是教的方法。

表示顺接

表示转折

表示修饰关系

表示并列关系

“而”的基本用法有两类:

表示承接关系

学而不思则罔

默而识之

敏而好学

学而时习之

人不知而不愠

学而不厌

学习方法:

温故而知新

学而不思则罔,思而不学则殆。

默而识之

学而时习之

学习态度:

敏而好学,不耻下问

学而不厌

三人行,必有我师焉。

有朋自远方来,不亦乐乎

知之为不知,不知为不知。

本课中出现的成语:

温故知新

诲人不倦

不耻下问

学而不厌

三人行,必有我师焉

择善而从

不亦乐乎

半部《论语》治天下。

(宋朝宰相)赵普

家庭作业

翻译前四则

解释下列句子中的“之” : 1.学而时习之 2.诲女知之乎!知之为知之,不知为不知。 3.默而识之,学而不厌 4.孔文子何以谓之“文”也? 5.择其善者而从之,其不善者而改之。

练习

之,指学到的东西。

之,代孔子的训言,第二个之代事物。

之,代词,它。

之,代词,代孔文子。

之,代词,代他的优点。

1.给下面加线的字注音 ①论语( ) ②愠( ) ③罔( ) ④殆( ) ⑤默而识之( ) ⑥哉( ) ⑦不亦说乎( ) ⑧诲( )

lún

yùn

wǎng

dài

zhì

zāi

yuè

huì

2.解释句中加线的字。 ①学而时习之,不亦说乎 说: ②温故而知新。 故: ③学而不思则罔。 罔: ④敏而好学,不耻下问,是以谓之“文”也 是以: ⑤默而识之,学而不厌。 厌:

同“悦”,愉快 。

旧知识 。

迷惑而无所得 。

因此 。

满足。

3.判断下列句中“而”的用法。 A.顺接连词 B.转折连词 ①学而时习之 ②人不知而不愠 ③学而不思则罔 ④学而不厌

A

B

B

A

4.填空。 《<论语>八则》是记录 和 言行的书,其中有不少是关于学习和个人修养的。 5.《<论语>八则》的中心可归纳为如下三方面 A.学习态度 : B.学习方法: C.个人修养:

下面这些话各属于哪类? ①人不知而不愠 ②学而不思则罔,思而不学则殆 ③温故而知新 ④敏而好学,不耻下问 ⑤学而不厌 ⑥诲人不倦 ⑦学而时习之

孔子

他的弟子

④ ⑤

② ⑦

① ③ ⑥

同课章节目录

- 第一单元 校园风

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 我的老师

- 3 在绿荫掩映的小院里

- 4 心声

- 诗词诵读

- 第二单元 四季歌

- 5 散文两篇

- 6 夏天的旋律

- 7 秋天

- 8 雪花的故事

- 诗词诵读

- 第三单元 英雄

- 9 沁园春·雪

- 10 芦花荡

- 11 闻一多先生的说和做

- 12 惊心动魄35分钟——空军特级试飞员梁万俊成功 迫降某新型国产科研样机纪实

- 诗词诵读

- 第四单元 桥

- 13 中国石拱桥

- 14 说桥梁

- 15 桥之美

- 16 家乡的小桥

- 诗词诵读

- 第五单元 科学的幻想

- 17 海底两万里(节选)

- 诗词诵读

- 第六单元 奇人异事

- 18 短文两篇

- 19 扁鹊见蔡桓公

- 21 卖油翁

- 20 黔之驴

- 22 河中石兽

- 23 乐府诗二首

- 诗词诵读

- 旧版资料

- 第一单元

- 第二单元

- 第三单元

- 第四单元

- 第五单元

- 第六单元