2022年中考语文专题复习课件 作文训练(二):学写作(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文专题复习课件 作文训练(二):学写作(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 207.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 16:36:01 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

2022年中考语文专题复习

十六、作文专题训练(二)

学写作

如何写好开头

如何写好结尾

如何刻画人物

一、 如何写好开头

好的文章开头可以起到先声夺人的效果,为文章增色添辉。文章的开头既要凝练简洁,又要新颖别致,这样才能吸引读者的阅读兴趣。高尔基说:“最难的是开头,也就是第一句。就像在音乐中一样,第一句可以给整篇作品走一个调子,通常要费很长时间去寻找它。”我们学过的文章,有很多好的课文开头可以借鉴,总结起来有“四法”。

《老王》的开头,开篇点题,简洁明了的一句话点出了主要人物及身份,朴实而不加雕琢,洗练而不拖泥带水。

技法一:开篇点题

例:我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我,们说着闲话。(杨绛《老王》)

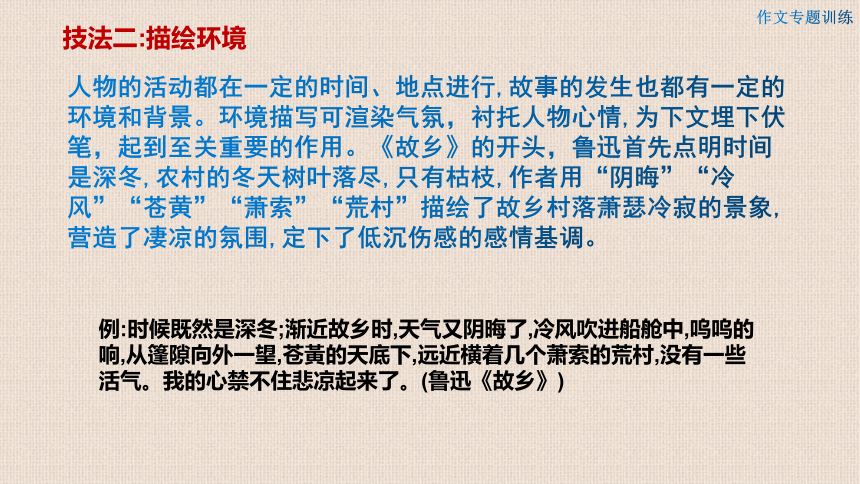

人物的活动都在一定的时间、地点进行,故事的发生也都有一定的环境和背景。环境描写可渲染气氛,衬托人物心情,为下文埋下伏笔,起到至关重要的作用。《故乡》的开头,鲁迅首先点明时间是深冬,农村的冬天树叶落尽,只有枯枝,作者用“阴晦”“冷风”“苍黄”“萧索”“荒村”描绘了故乡村落萧瑟冷寂的景象,营造了凄凉的氛围,定下了低沉伤感的感情基调。

技法二:描绘环境

例:时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黃的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。(鲁迅《故乡》)

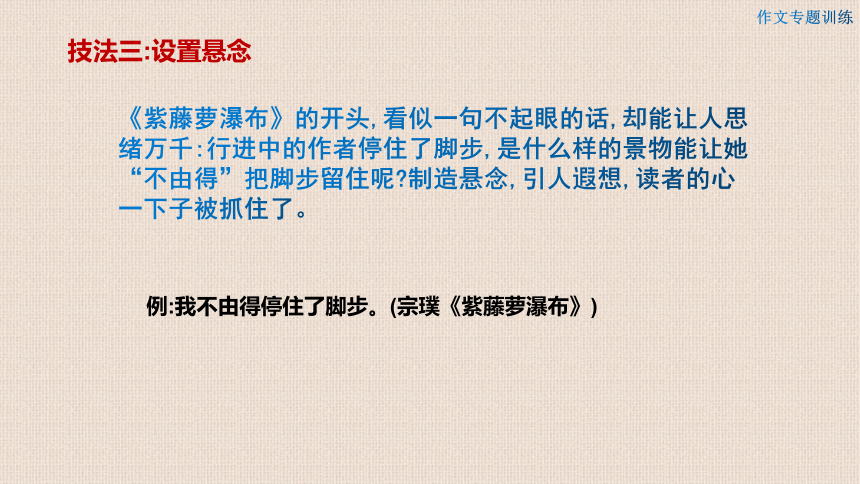

《紫藤萝瀑布》的开头,看似一句不起眼的话,却能让人思绪万千:行进中的作者停住了脚步,是什么样的景物能让她“不由得”把脚步留住呢 制造悬念,引人遐想,读者的心一下子被抓住了。

技法三:设置悬念

例:我不由得停住了脚步。(宗璞《紫藤萝瀑布》)

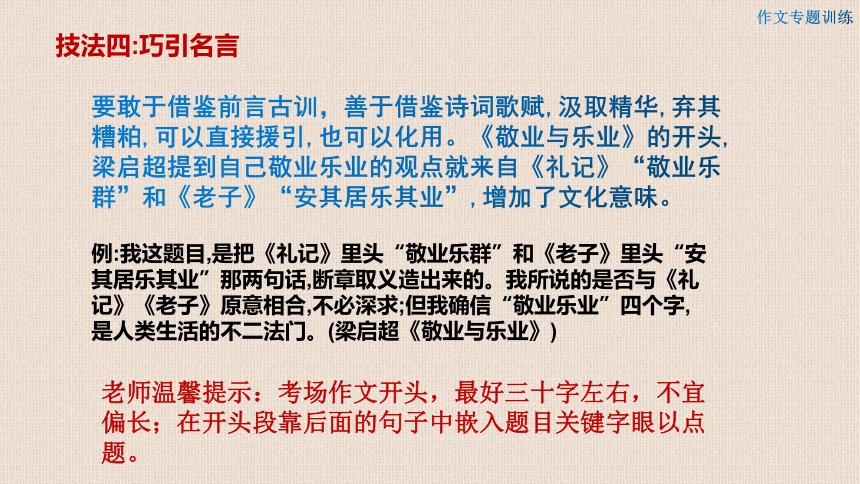

要敢于借鉴前言古训,善于借鉴诗词歌赋,汲取精华,弃其糟粕,可以直接援引,也可以化用。《敬业与乐业》的开头,梁启超提到自己敬业乐业的观点就来自《礼记》“敬业乐群”和《老子》“安其居乐其业”,增加了文化意味。

技法四:巧引名言

例:我这题目,是把《礼记》里头“敬业乐群”和《老子》里头“安其居乐其业”那两句话,断章取义造出来的。我所说的是否与《礼记》《老子》原意相合,不必深求;但我确信“敬业乐业”四个字,是人类生活的不二法门。(梁启超《敬业与乐业》)

老师温馨提示:考场作文开头,最好三十字左右,不宜偏长;在开头段靠后面的句子中嵌入题目关键字眼以点题。

二,如何写好结尾

一篇文章既要有靓丽的开头,也要有精彩的结尾。结尾应当像古人提到的“豹尾”一样,既简洁有力,又意味深长。

结尾也有“四法”:

老师温馨提示:考场作文结尾,也不宜偏长;结尾的句子要照应开头,使文章结构完整、紧凑。

一篇好的文章一定要在结尾点明题旨,最直接的方法就是用抒情、议论的句子来揭示事件的意义。作者阿来在《一滴水经过丽江》中,用“作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江”总结全文,与题目照应,与开头的“我是一片雪,轻盈地落在了玉龙雪山顶上”遥相呼应,使全文自然收束,同时抒发了对丽江的热爱和眷恋。

技法一:点明主旨

例:黎明时分,作为一滴水,我来到了喧腾奔流的金沙江边,跃入江流,奔向大海。我知道,作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江。(阿来《一滴水经过丽江》)

景物描写可以衬托人物心情,渲染特定氛围,突出文章主旨。作者史铁生写到看菊花,用“淡”“高洁”“热烈而深沉”“泼泼洒洒”这些形容词描绘了菊花的绚烂多彩,充满生机和活力,也烘托了未来好好生活的决心和勇气,显得有画面感,富有诗意。

技法二:景物渲染

例:又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黃色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活......

史铁生《秋天的怀念》)

恰当地使用修辞能为文章增色添彩,在结尾处运用修辞也能使文章意蕴丰富,含义隽永。鲁迅先生用比喻修辞,将希望比作地上的路,阐述了努力奋斗希望成现实,不去实践希望落空的道理。既生动形象明白易懂,又富含哲理意蕴深刻。

技法三:妙用修辞

例:我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黃的圆月。我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。(鲁迅《故乡》)

段好的结尾或是悬念未解, 或是出人意料,或是戛然而止,或是留有遗憾,会给人余音绕梁的感觉,让人意犹未尽。李森祥的《台阶》一文中,父亲千想万念的台阶造好了,父亲却感到失落,结尾道出了勤劳一生的父亲不愿高人一等也不愿低人-头的心理。运用问句,细腻刻画人物心理,表现人物性格,又引发读者思考。

技法四:意犹未尽

例:我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

好久之后,父亲又像问自已又像是问我:“这人怎么了?”

怎么了呢,父亲老了。

(李森祥《台阶》)

三、如何刻画人物

(一)肖像描写

人物的外貌描写也叫肖像描写,即描绘人物的面貌特征,它包括人物的身材、容貌、服饰打扮以及表情、仪态、风度、习惯性特点等。肖像描写的目的是以“形”传“神”,刻画人物的性格特征,反映人物的内心世界。成功的肖像描写,能让读者如见其人,如闻其声。

可以归纳出肖像描写的三种方法:

例如:他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。( 鲁迅《孔乙己》)

技法一:抓特征显个性

为避免出现“千人一面”的毛病,在描写人物时,我们要善于抓住最能反映人物身份与性格的外貌特征,捕捉最能表现人物内心情感与个性特征的瞬间画面,准确描绘。有时候也可以把重头戏放在人物的某个部位,集中笔墨,精心描绘,这样往往能写出新意,使人物形象更为鲜明。

这是对孔乙已出场时的一段肖像描写。第一句从身材、脸色胡子三方面抓住特征来细致刻画。“青白脸色”可见他经常挨饿,“常夹些伤痕”可见他经常挨打,“乱蓬蓬的花白胡子”说明他生活潦倒,年老体衰。第二句重点描写长衫“又脏又破”,“似乎十多年没有补,也没有洗”进一步突出了孔乙已好逸恶劳穷酸潦倒的形象。

例如:一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。(茨威格《列夫 托尔斯泰》)

这段肖像描写十分奇特,作者多处运用了比喻、夸张等修辞手法,不仅使托尔斯泰的肖像特征给人留下鲜明深刻的印象,而且让人产生无尽的联想。

技法二:用修辞巧修饰

用比喻、夸张等修辞手法来描写人物肖像,可以使语言更加生动形象,让读者对人物肖像有更真切的印象。

肖像描写要按一定的顺序去写,一般先写整体再写局部,局部描写时,按照从上到下的顺序。切忌想到什么就写什么,易给人眉毛胡子一把抓的感觉。

技法三:讲顺序善取舍

例如:他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这是对教书先生唯一的肖像描写,这段文字的写作顺序是这样的:先写体态“高而瘦”,然后写他“花白”的须发,最后强调他的“大眼镜”。先整体后局部地进行描写,把一位学识渊博的老者形象展现在我们眼前。

(二)动作描写

描写人物富有特征性的动作,以表现人物的性格、品质、身份、状态,叫作动作描写。动作描写是刻画人物为重要写作方法之一。 老舍说:“只有描写行动,人物才能站起来。”成功的动作描写,可以表现人物的性格特征,突出人物心理活动,使人物形象显得更加丰满、完整、立体化,有时候还能推动情节的发展。

可以归纳出动作描写的三种方法:

千人千面,不同性别、性格、年龄、身份的人,行为特点也一定是不同的;人在不同情景、环境中,行为特点更是不同的。所以要根据不同的情况选取合适的动词,才能使人物性格更加鲜明,形象更具活力。作家契诃夫说过:“应当尽力使得人物的精神状态能够从他的行动中表现明白”。

技法一:精选动词

例如:我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这段用了“微笑”“仰”“摇”“拗”几个动词,生动形象地写出先生读书已人境,自我陶醉。一个可爱的“宿儒"形象跃然纸上。

描写一个人的动作要进行分解,也就是说一个人

的动作是由一系列的动作构成的。抓住人物最有特征的动作进行“慢镜头”似的描写,并选择恰当的动词一步一步地描写,就能把人物动作写得生动具体了,人物的个性也会鲜明突出。

技法二:分解动作

例如:扫开一块雪,露出地面,用一枝短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这个雪地捕鸟的片段,可以分解成三步:

第一步:扫出空地。扫、露。

第二步:捕鸟准备。撒、系。

第三步:捕鸟。牵、看、拉、罩。

作者运用了一系列动词,细致地描写了雪地捕鸟时的各种不同的动作,准确生动地描绘出了捕鸟的全过程,也写出了儿童捕鸟时的专注和兴奋。

例如:母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。( 史铁生《秋天的怀念》)

“悄悄地”“偷偷地”“眼边红红的” 这些修饰语,表现了母亲对“我”发泄痛苦行为的理解和宽容,以及对我的担忧。

技法三:添加修饰

写好人物的动作,需要选择恰当的动词,如果在动词前加上适当的修饰语,就会使动作的幅度、速度、力度等更细致地表达出来,使人物形象更生动可感。

(三)语言描写

语言描写是通过对人物对话、独白及语气的描写,表现人物身份、思想、感情和性格的写作方法。恰当得体的语言描写,可以使文章生动逼真,让读者如见其人、如闻其声、如临其境,从而成功展现人物性格,深刻揭示人物的内心世界。正如鲁迅所说:“如果删掉了不必要之点,只摘出各人的有特色的谈话来,我想,就可以使别人从谈话里推见每个说话的人物。”这便是成功的语言描写。

可以归纳出语言描写的三种方法:

语言大师老舍说过:“一个老实人,在划火柴点烟而没点燃的时候,就会说:‘唉,真没用,连根烟都点不着!'相反,一个性情暴躁的人呢,就不是这样说,而是把火柴往地上猛地一摔,高叫道:‘他妈的!’”。人物因为不同年龄、不同身份、不同文化教养,性格也有所不同,其语言一定五彩斑斓、各不相同。极富个性化的语言,能使人物更加鲜活。

技法一:彰显个性

例如:孔乙已着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道,不多了,我已经不多了。”直起身又看一看豆,自己摇头说,“不多不多!多乎哉 不多也。”

(鲁迅《孔乙已》)

孔乙己口中“多乎哉 不多也”的个性化的语言,“着了慌”的神态,“罩住”“弯腰下去”的动作,都表现了他生怕孩子吃豆时的慌张,以及迁腐的性格。

技法二:增加语态

语言描写时要注意添加人物说话时必要的神态、动作或心理活动,并针对人物个性进行惟妙惟肖的模拟,从而使人物刻画得栩栩如生,更富感染力。

一提语言描写,似乎就必须有“说”“问”“答”。殊不知,这些动词表意太宽泛,常常使文章失去文采,进而影响到文章的档次。所以,应该学会为“说”找替身。如“说”,我们可以用“吼”“喊”“嚷”“叫”“讥讽”“挖苦”“自言自语”等;“问”,我们可以用“斥责”“质问”“反诘”“试探”等。除此之外,我们还可以直接用说话时的神态、动作、心理等来代替。如果能够综合运用,表达效果会更好。

技法三:换个“说"法

例如:那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色....我的回答已经让她喜出望外了....她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”

(史铁生《秋天的怀念》)

人物语言配合着“她憔悴的脸上现出央求般的神色”的神态,“她高兴得一会儿坐下,一会 儿站起”的动作,可以看出母亲的慈爱、包容、坚忍以及发现儿子情绪有所好转的喜悦。

(四)心理描写

心理描写是对人物在一定环境下的心理状态、精神面貌和内心活动进行的描写。心理描写是塑造人物形象,刻画人物性格的重要手段。通过对人物心理的描写,能够直接深入人物心灵,揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的思想感情。

可以归纳出心理描写的四种方法:

内心独白,就是让心灵说话,把人物的心里所想用

语言形式描写出来,直接写“我”的想法、感受、打算等。一般常用第一人称来叙述“我”的心理活动来表露自己的欢乐和悲伤、矛盾和犹豫、忧虑和希望等。

技法一:内心独白法

例如:我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

(莫泊桑《我的叔叔于勒》)

这句话通过写“我”的内心独白,表现出“我”对于勒叔叔的同情,对父母的做法深感不满的心理,也让读者看到了“我”善良、感恩的性格。

幻觉能折射出人物的心理或感情。人在特定的状态下,耳边眼前会出现虚幻的声音、画面,而这些往往是自己最想或最怕听到和看到的,如将这些内容详细准确地描绘出来,就是当时人物内心的最好写照。一般情况下,进行幻觉描写要用一些提示语,如“好像(似乎)看见、仿佛看见、仿佛听到”等。

技法二:幻觉展现法

例如:每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来......于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

(鲁迅《藤野先生》)

鲁迅先生正想偷懒时就出现了幻觉,正是自己的恩师藤野先生似乎要讲道理的样子,由此可见藤野先生对鲁迅影响之大,也表达鲁迅先生对恩师的思念和敬仰之情。

例如:我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静得好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。

.....

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。

(莫泊桑《我的叔叔于勒》)

前后两处环境描写,分别展示了菲利普一家在见到于勒前后的两种截然不同的心情一轻松、 愉快和失望、沮丧。

技法三:环境烘托法

人物的心情不同,对周围环境的感受也不同。所以,我们可以用环境描写来反映人物的心理。

例如:一个嘴巴打将去。众人和邻居见这模样,忍不住的笑。不想胡屠户虽然大着胆子打了一下,心里到底还是怕的,那手早颤起来,不敢打到第二下。

(吴敬梓《范进中举》)

这是《范进中举》中的精彩片段,胡屠户为因中举喜极而疯的女婿治疯病,打了范进一个嘴巴,细微的动作“颤”,将此时胡屠户的恐惧心理刻画得人木三分。

技法四:言行暗示法

语言、行动是心理的外在表现形式,通过抓住人物的言行来刻画其心理活动,不失为一种高明的写作方法。

2022年中考语文专题复习

十六、作文专题训练(二)

学写作

如何写好开头

如何写好结尾

如何刻画人物

一、 如何写好开头

好的文章开头可以起到先声夺人的效果,为文章增色添辉。文章的开头既要凝练简洁,又要新颖别致,这样才能吸引读者的阅读兴趣。高尔基说:“最难的是开头,也就是第一句。就像在音乐中一样,第一句可以给整篇作品走一个调子,通常要费很长时间去寻找它。”我们学过的文章,有很多好的课文开头可以借鉴,总结起来有“四法”。

《老王》的开头,开篇点题,简洁明了的一句话点出了主要人物及身份,朴实而不加雕琢,洗练而不拖泥带水。

技法一:开篇点题

例:我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我,们说着闲话。(杨绛《老王》)

人物的活动都在一定的时间、地点进行,故事的发生也都有一定的环境和背景。环境描写可渲染气氛,衬托人物心情,为下文埋下伏笔,起到至关重要的作用。《故乡》的开头,鲁迅首先点明时间是深冬,农村的冬天树叶落尽,只有枯枝,作者用“阴晦”“冷风”“苍黄”“萧索”“荒村”描绘了故乡村落萧瑟冷寂的景象,营造了凄凉的氛围,定下了低沉伤感的感情基调。

技法二:描绘环境

例:时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黃的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。(鲁迅《故乡》)

《紫藤萝瀑布》的开头,看似一句不起眼的话,却能让人思绪万千:行进中的作者停住了脚步,是什么样的景物能让她“不由得”把脚步留住呢 制造悬念,引人遐想,读者的心一下子被抓住了。

技法三:设置悬念

例:我不由得停住了脚步。(宗璞《紫藤萝瀑布》)

要敢于借鉴前言古训,善于借鉴诗词歌赋,汲取精华,弃其糟粕,可以直接援引,也可以化用。《敬业与乐业》的开头,梁启超提到自己敬业乐业的观点就来自《礼记》“敬业乐群”和《老子》“安其居乐其业”,增加了文化意味。

技法四:巧引名言

例:我这题目,是把《礼记》里头“敬业乐群”和《老子》里头“安其居乐其业”那两句话,断章取义造出来的。我所说的是否与《礼记》《老子》原意相合,不必深求;但我确信“敬业乐业”四个字,是人类生活的不二法门。(梁启超《敬业与乐业》)

老师温馨提示:考场作文开头,最好三十字左右,不宜偏长;在开头段靠后面的句子中嵌入题目关键字眼以点题。

二,如何写好结尾

一篇文章既要有靓丽的开头,也要有精彩的结尾。结尾应当像古人提到的“豹尾”一样,既简洁有力,又意味深长。

结尾也有“四法”:

老师温馨提示:考场作文结尾,也不宜偏长;结尾的句子要照应开头,使文章结构完整、紧凑。

一篇好的文章一定要在结尾点明题旨,最直接的方法就是用抒情、议论的句子来揭示事件的意义。作者阿来在《一滴水经过丽江》中,用“作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江”总结全文,与题目照应,与开头的“我是一片雪,轻盈地落在了玉龙雪山顶上”遥相呼应,使全文自然收束,同时抒发了对丽江的热爱和眷恋。

技法一:点明主旨

例:黎明时分,作为一滴水,我来到了喧腾奔流的金沙江边,跃入江流,奔向大海。我知道,作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江。(阿来《一滴水经过丽江》)

景物描写可以衬托人物心情,渲染特定氛围,突出文章主旨。作者史铁生写到看菊花,用“淡”“高洁”“热烈而深沉”“泼泼洒洒”这些形容词描绘了菊花的绚烂多彩,充满生机和活力,也烘托了未来好好生活的决心和勇气,显得有画面感,富有诗意。

技法二:景物渲染

例:又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黃色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活......

史铁生《秋天的怀念》)

恰当地使用修辞能为文章增色添彩,在结尾处运用修辞也能使文章意蕴丰富,含义隽永。鲁迅先生用比喻修辞,将希望比作地上的路,阐述了努力奋斗希望成现实,不去实践希望落空的道理。既生动形象明白易懂,又富含哲理意蕴深刻。

技法三:妙用修辞

例:我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黃的圆月。我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。(鲁迅《故乡》)

段好的结尾或是悬念未解, 或是出人意料,或是戛然而止,或是留有遗憾,会给人余音绕梁的感觉,让人意犹未尽。李森祥的《台阶》一文中,父亲千想万念的台阶造好了,父亲却感到失落,结尾道出了勤劳一生的父亲不愿高人一等也不愿低人-头的心理。运用问句,细腻刻画人物心理,表现人物性格,又引发读者思考。

技法四:意犹未尽

例:我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

好久之后,父亲又像问自已又像是问我:“这人怎么了?”

怎么了呢,父亲老了。

(李森祥《台阶》)

三、如何刻画人物

(一)肖像描写

人物的外貌描写也叫肖像描写,即描绘人物的面貌特征,它包括人物的身材、容貌、服饰打扮以及表情、仪态、风度、习惯性特点等。肖像描写的目的是以“形”传“神”,刻画人物的性格特征,反映人物的内心世界。成功的肖像描写,能让读者如见其人,如闻其声。

可以归纳出肖像描写的三种方法:

例如:他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。( 鲁迅《孔乙己》)

技法一:抓特征显个性

为避免出现“千人一面”的毛病,在描写人物时,我们要善于抓住最能反映人物身份与性格的外貌特征,捕捉最能表现人物内心情感与个性特征的瞬间画面,准确描绘。有时候也可以把重头戏放在人物的某个部位,集中笔墨,精心描绘,这样往往能写出新意,使人物形象更为鲜明。

这是对孔乙已出场时的一段肖像描写。第一句从身材、脸色胡子三方面抓住特征来细致刻画。“青白脸色”可见他经常挨饿,“常夹些伤痕”可见他经常挨打,“乱蓬蓬的花白胡子”说明他生活潦倒,年老体衰。第二句重点描写长衫“又脏又破”,“似乎十多年没有补,也没有洗”进一步突出了孔乙已好逸恶劳穷酸潦倒的形象。

例如:一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。(茨威格《列夫 托尔斯泰》)

这段肖像描写十分奇特,作者多处运用了比喻、夸张等修辞手法,不仅使托尔斯泰的肖像特征给人留下鲜明深刻的印象,而且让人产生无尽的联想。

技法二:用修辞巧修饰

用比喻、夸张等修辞手法来描写人物肖像,可以使语言更加生动形象,让读者对人物肖像有更真切的印象。

肖像描写要按一定的顺序去写,一般先写整体再写局部,局部描写时,按照从上到下的顺序。切忌想到什么就写什么,易给人眉毛胡子一把抓的感觉。

技法三:讲顺序善取舍

例如:他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这是对教书先生唯一的肖像描写,这段文字的写作顺序是这样的:先写体态“高而瘦”,然后写他“花白”的须发,最后强调他的“大眼镜”。先整体后局部地进行描写,把一位学识渊博的老者形象展现在我们眼前。

(二)动作描写

描写人物富有特征性的动作,以表现人物的性格、品质、身份、状态,叫作动作描写。动作描写是刻画人物为重要写作方法之一。 老舍说:“只有描写行动,人物才能站起来。”成功的动作描写,可以表现人物的性格特征,突出人物心理活动,使人物形象显得更加丰满、完整、立体化,有时候还能推动情节的发展。

可以归纳出动作描写的三种方法:

千人千面,不同性别、性格、年龄、身份的人,行为特点也一定是不同的;人在不同情景、环境中,行为特点更是不同的。所以要根据不同的情况选取合适的动词,才能使人物性格更加鲜明,形象更具活力。作家契诃夫说过:“应当尽力使得人物的精神状态能够从他的行动中表现明白”。

技法一:精选动词

例如:我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这段用了“微笑”“仰”“摇”“拗”几个动词,生动形象地写出先生读书已人境,自我陶醉。一个可爱的“宿儒"形象跃然纸上。

描写一个人的动作要进行分解,也就是说一个人

的动作是由一系列的动作构成的。抓住人物最有特征的动作进行“慢镜头”似的描写,并选择恰当的动词一步一步地描写,就能把人物动作写得生动具体了,人物的个性也会鲜明突出。

技法二:分解动作

例如:扫开一块雪,露出地面,用一枝短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这个雪地捕鸟的片段,可以分解成三步:

第一步:扫出空地。扫、露。

第二步:捕鸟准备。撒、系。

第三步:捕鸟。牵、看、拉、罩。

作者运用了一系列动词,细致地描写了雪地捕鸟时的各种不同的动作,准确生动地描绘出了捕鸟的全过程,也写出了儿童捕鸟时的专注和兴奋。

例如:母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。( 史铁生《秋天的怀念》)

“悄悄地”“偷偷地”“眼边红红的” 这些修饰语,表现了母亲对“我”发泄痛苦行为的理解和宽容,以及对我的担忧。

技法三:添加修饰

写好人物的动作,需要选择恰当的动词,如果在动词前加上适当的修饰语,就会使动作的幅度、速度、力度等更细致地表达出来,使人物形象更生动可感。

(三)语言描写

语言描写是通过对人物对话、独白及语气的描写,表现人物身份、思想、感情和性格的写作方法。恰当得体的语言描写,可以使文章生动逼真,让读者如见其人、如闻其声、如临其境,从而成功展现人物性格,深刻揭示人物的内心世界。正如鲁迅所说:“如果删掉了不必要之点,只摘出各人的有特色的谈话来,我想,就可以使别人从谈话里推见每个说话的人物。”这便是成功的语言描写。

可以归纳出语言描写的三种方法:

语言大师老舍说过:“一个老实人,在划火柴点烟而没点燃的时候,就会说:‘唉,真没用,连根烟都点不着!'相反,一个性情暴躁的人呢,就不是这样说,而是把火柴往地上猛地一摔,高叫道:‘他妈的!’”。人物因为不同年龄、不同身份、不同文化教养,性格也有所不同,其语言一定五彩斑斓、各不相同。极富个性化的语言,能使人物更加鲜活。

技法一:彰显个性

例如:孔乙已着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道,不多了,我已经不多了。”直起身又看一看豆,自己摇头说,“不多不多!多乎哉 不多也。”

(鲁迅《孔乙已》)

孔乙己口中“多乎哉 不多也”的个性化的语言,“着了慌”的神态,“罩住”“弯腰下去”的动作,都表现了他生怕孩子吃豆时的慌张,以及迁腐的性格。

技法二:增加语态

语言描写时要注意添加人物说话时必要的神态、动作或心理活动,并针对人物个性进行惟妙惟肖的模拟,从而使人物刻画得栩栩如生,更富感染力。

一提语言描写,似乎就必须有“说”“问”“答”。殊不知,这些动词表意太宽泛,常常使文章失去文采,进而影响到文章的档次。所以,应该学会为“说”找替身。如“说”,我们可以用“吼”“喊”“嚷”“叫”“讥讽”“挖苦”“自言自语”等;“问”,我们可以用“斥责”“质问”“反诘”“试探”等。除此之外,我们还可以直接用说话时的神态、动作、心理等来代替。如果能够综合运用,表达效果会更好。

技法三:换个“说"法

例如:那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色....我的回答已经让她喜出望外了....她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”

(史铁生《秋天的怀念》)

人物语言配合着“她憔悴的脸上现出央求般的神色”的神态,“她高兴得一会儿坐下,一会 儿站起”的动作,可以看出母亲的慈爱、包容、坚忍以及发现儿子情绪有所好转的喜悦。

(四)心理描写

心理描写是对人物在一定环境下的心理状态、精神面貌和内心活动进行的描写。心理描写是塑造人物形象,刻画人物性格的重要手段。通过对人物心理的描写,能够直接深入人物心灵,揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的思想感情。

可以归纳出心理描写的四种方法:

内心独白,就是让心灵说话,把人物的心里所想用

语言形式描写出来,直接写“我”的想法、感受、打算等。一般常用第一人称来叙述“我”的心理活动来表露自己的欢乐和悲伤、矛盾和犹豫、忧虑和希望等。

技法一:内心独白法

例如:我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

(莫泊桑《我的叔叔于勒》)

这句话通过写“我”的内心独白,表现出“我”对于勒叔叔的同情,对父母的做法深感不满的心理,也让读者看到了“我”善良、感恩的性格。

幻觉能折射出人物的心理或感情。人在特定的状态下,耳边眼前会出现虚幻的声音、画面,而这些往往是自己最想或最怕听到和看到的,如将这些内容详细准确地描绘出来,就是当时人物内心的最好写照。一般情况下,进行幻觉描写要用一些提示语,如“好像(似乎)看见、仿佛看见、仿佛听到”等。

技法二:幻觉展现法

例如:每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来......于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

(鲁迅《藤野先生》)

鲁迅先生正想偷懒时就出现了幻觉,正是自己的恩师藤野先生似乎要讲道理的样子,由此可见藤野先生对鲁迅影响之大,也表达鲁迅先生对恩师的思念和敬仰之情。

例如:我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静得好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。

.....

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。

(莫泊桑《我的叔叔于勒》)

前后两处环境描写,分别展示了菲利普一家在见到于勒前后的两种截然不同的心情一轻松、 愉快和失望、沮丧。

技法三:环境烘托法

人物的心情不同,对周围环境的感受也不同。所以,我们可以用环境描写来反映人物的心理。

例如:一个嘴巴打将去。众人和邻居见这模样,忍不住的笑。不想胡屠户虽然大着胆子打了一下,心里到底还是怕的,那手早颤起来,不敢打到第二下。

(吴敬梓《范进中举》)

这是《范进中举》中的精彩片段,胡屠户为因中举喜极而疯的女婿治疯病,打了范进一个嘴巴,细微的动作“颤”,将此时胡屠户的恐惧心理刻画得人木三分。

技法四:言行暗示法

语言、行动是心理的外在表现形式,通过抓住人物的言行来刻画其心理活动,不失为一种高明的写作方法。

同课章节目录