高中语文统编版(部编版)选择性必修上册7 兼爱(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修上册7 兼爱(34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 21:37:48 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第二单元 研读先秦诸子散文,理解

传统文化之根

7 兼 爱

1.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,提高文言文阅读能力。梳理文章思路,了解《墨子》的观点。

2.对比鉴赏,了解儒家、墨家思想的异同,把握本文的论证思路和论证语言。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

墨子(约前468—前376),名翟,春秋战国之

际思想家,墨家学派创始人。墨家在先秦时期影

响很大,与儒家并称“显学”。墨子提出了“兼

爱”“非攻”“尚贤”“尚同”“天志”“明

鬼”“非命”“非乐”“节葬”“节用”等观点,以“兼爱”为核心,以“节用”“尚贤”为支点。在当时的百家争鸣中,有“非儒即墨”之称。

《墨子》一书是墨子本人、墨子弟子以及后期墨家学派著述的汇编。现存《墨子》五十三篇,其中《兼爱》《非攻》《天志》《明鬼》《尚贤》《尚同》《非乐》《非命》《节葬》《节用》等篇,代表了墨子的主要思想。

春秋战国时期是中国社会的大转型、大变革时期。因战争连年不断,社会动荡不安,广大劳动人民饱受战乱之苦。墨子面对残酷的社会现实,经过长时间艰苦地探索与实践,终于形成了独具特色的思想学说。他提出“兴天下之利,除天下之害”(《兼爱中》),“兼相爱、交相利”(《兼爱中》)等观点。

二、探究背景

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

墨 家

墨家是战国时期的哲学派别,诸子百家之一,与孔子所代表的儒家、老子所代表的道家共同构成了中国古代三大哲学体系。

法家代表人物韩非子称儒家和墨家为“世之显学”,而儒家代表人物孟子也曾说“天下之言不归杨(杨朱,道家分支代表人物),则归墨(墨子)”,这表明墨家思想曾经在中国历史上产生了巨大影响。

三、拓展知识

墨者组成的团体有严格的纪律,其首领称为“巨子”,其成员到各国为官必须推行墨家主张,所得俸禄亦须向团体奉献。墨家学派有前后期之分:前期思想主要涉及社会政治、伦理及认识论问题,关注现世战乱;后期墨家在逻辑学方面有重要贡献,开始向科学研究领域靠拢。

墨家的主要思想主张是:人与人之间平等地相爱(兼爱),反对侵略战争(非攻),推崇节约、反对铺张浪费(节用),重视继承前人的文化财富(明鬼),掌握自然规律(天志)等。

因为墨家思想独有的政治属性,兼之西汉汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,墨家不断遭到打压,并逐渐失去了存身的现实基础,墨家思想逐渐衰微;直到清末,学者们才从故纸堆中重新挖出墨家,并发现其进步性。近年来,经过一些新墨者的努力,墨家学说中的一些有益观点开始进入人们的视野。

你搜集的内容:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

四、课文梳理

兼 爱

[品读鉴赏]

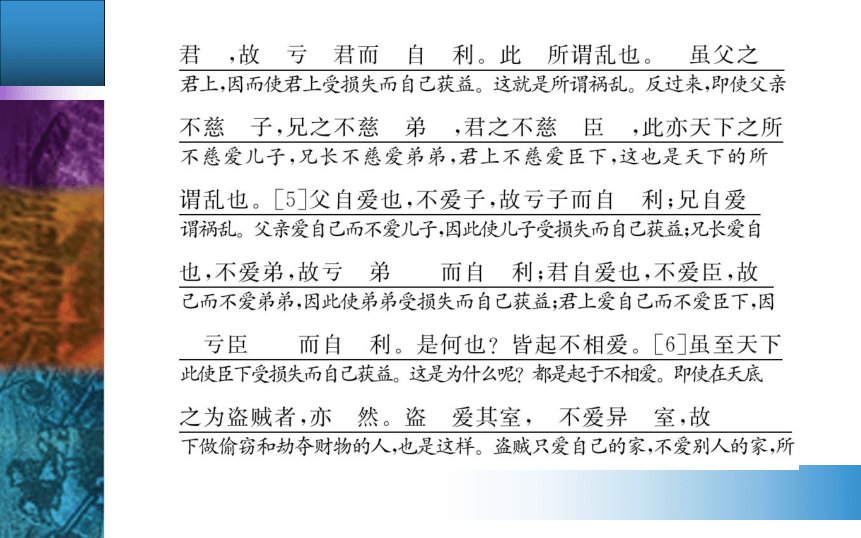

[1]开门见山,提出本文论证的重点:要治理好天下,必须要“知乱之所自起”。

[2]运用类比手法,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国需知混乱产生的原因。

[3]“起不相爱”,写出混乱产生的原因,为后文写“兼爱”做铺垫。

[4]什么是“乱” 即“臣子之不孝君父”。“不孝”即“不爱”,依然写“兼爱”的必要性。

[5]从身边的关系写起,将“乱”具体化,分析“乱”的内容,使说理形象化,易于理解。

[6]层层推进,按照亲疏关系,从父、兄、君的表现来分析,得出结论:亏人自利,皆因为“不相爱”。

[7]以盗为例,分析贼人利身,也因“不相爱”。

[8]分析卿大夫、诸侯乱家、乱国,也因“不相爱”。

[9]分析上述现象产生的原因都是“不相爱”,重申观点。

[10]十个反问句分别从孝、慈、盗、攻等角度,分析“不相爱”的种种现象。

[11]作者运用假设论证,分别从父兄君、盗、大夫诸侯、天下的角度,分析“相爱”的意义和结果——天下治。

[12]水到渠成,得出结论:“兼相爱则治,交相恶则乱。”

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、通假字

1.当察乱何自起(“ ”同“ ”, )

2.故不孝不慈亡(“ ”同“ ”)

3.故盗贼有亡(“ ”同“ ”)

当

尝

尝试

亡

无

有

又

二、一词多义

1.焉

(1)焉能治之 ( )

(2)积土成山,风雨兴焉(《劝学》) ( )

(3)且焉置土石(《愚公移山》) ( )

(4)或师焉,或不焉(《师说》) ( )

·

·

·

连词,于是

兼词,相当于“于此”

代词,哪里

·

语气词,表示停顿

2.疾

(1)必知疾之所自起 ( )

(2)声非加疾也,而闻者彰(《劝学》) ( )

(3)虽乘奔御风,不以疾也(《三峡》) ( )

(4)天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王(《齐桓晋文之事》)

( )

·

名词,病

形容词,劲疾

形容词,快

·

·

·

动词,憎恨

三、古今异义

1.譬之如医之攻人之疾者然

古义:

今义:攻打;进攻(跟“守”相对)

2.虽至大夫之相乱家

古义:

今义:家庭;人家

·

·

治疗

卿大夫的封地

四、词类活用

1.故亏兄而自利

( )

2.虽父之不慈子 ( )

3.故贼人以利其身 ( )

动词的使动用法,使……受损失;使……得利

形容词作动词,慈爱

·

·

·

名词作动词,伤害

五、指出下列句子的文言句式并翻译

1.圣人以治天下为事者也。 ( )

译文:

2.臣子之不孝君父,所谓乱也。 ( )

译文:

3.父自爱也,不爱子。 ( )

译文:

判断句

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人。

判断句

臣与子不孝敬君和父,就是所谓的祸乱。

判断句、宾语前置句

父亲爱自己,不爱孩子。

一、结构脉络

二、内容主旨

所谓“兼爱”,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。墨子认为,不相爱是当时社会混乱最大的原因,只有通过“兼相爱、交相利”才能达到社会安定的状态。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路。

1.速读课文,请简要概述各段的内容。

答案:第一段:开门见山地提出“圣人治天下,不可不知乱之所自起”的观点。

第二段:重点论述了“不相爱”的坏处。

第三段:提出“兼相爱”的观点,并指出其意义。

第四段:交代写作目的,劝人“兼爱”。

2.在《墨子》看来,天下之乱的根源是什么 课文分别从哪几个方面来说明这种根源的恶果

答案:根源是不相爱。课文分别从如下方面深入阐述:父与子、兄与弟、君与臣都是更爱自己而不爱对方,亏人而自利,因此天下混乱;盗贼爱自己不爱他人,因此行窃和残害别人;大夫诸侯爱自己的家与国,而不爱他人的家与国,故相互攻伐与侵害;等等。

3.墨子分析社会混乱的原因是“不相爱”,提出“兼相爱”是治理社会混乱的良方,墨子是如何论述这一点的

答案:“兼相爱”就是人与人之间全都相亲相爱。他说:“若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎 ”用反问句作出肯定的回答。“视父兄与君若其身,恶施不孝 犹有不慈者乎 ”看待父亲兄长和君王就像看待他自己一样,怎么会作出不孝顺的事情呢 臣子对君王父兄孝顺,君王父兄还会有不慈爱的人吗 视人若己,爱人若爱其身,就不会出现君不惠、臣不忠,父不慈、子不孝,兄不友、弟不恭的情况;也就不会出现国与国相攻、家与家相乱的现象,甚至连盗贼也都没有了,像这样天下就能得到治理。从而证明“兼相爱”是治世良方。

(二)对比儒家思想和墨家思想的异同,思考“兼爱”思想的现实意义,分析本文在论证思路和语言上的特点。

1.儒家和墨家都讲究爱,结合第4课和本课内容,查阅相关资料,看二者有何不同之处。

答案:儒家的“仁爱”和墨家的“兼爱”都肯定人与人之间应该相互关爱,但儒、墨两家学说也有区别。孔子的“仁爱”是推己及人,由亲及疏、由近及远的有差别等级的爱。墨子则反对儒家的这一观点,强调爱无差别等级,主张不分远近、亲疏、厚薄的平等的爱。儒家的“仁爱”作为一种社会道德规范是有阶级性的、不平等的,墨家的“兼爱”才是真正的平等的爱。

2.今天我们重读《墨子》中的《兼爱》,其“兼相爱、交相利”的思想,对于我们现实生活有哪些指导意义

答案:墨子的“兼爱”思想是克服社会动乱、加强安定团结、推动社会进步的一种重要力量。墨子认为,当时社会一切祸乱的根源皆起于人们不相爱。当前我们加强社会主义道德建设,应从墨子那里吸收关于“爱人”的伦理思想,弘扬“兼爱”的传统美德,大家将心比心,以己度人,做到相互爱护,努力实现社会和谐,让人们生活更幸福。

3.结合文章内容,简要概括本文在论证结构和论证语言上的特点。

答案:论证结构上:本文按照提出问题、分析问题、解决问题的思路展开论证。论证严密,逻辑清楚。

论证语言上:本文语言浅显,易于读者接受,在论证过程中不避繁复,多次强调,把道理说得清楚明白。

任务二 重点难点全突破

墨家讲“兼爱”,主张爱无等级差别,不分厚薄尊亲,很多人认为这是不能实现的空想。你是怎么看的 我们今天学习“兼爱”思想的意义在哪里 请以《墨子,我想对你说》为题写一篇短文,表达你的看法和思考。

答案:略

第二单元 研读先秦诸子散文,理解

传统文化之根

7 兼 爱

1.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,提高文言文阅读能力。梳理文章思路,了解《墨子》的观点。

2.对比鉴赏,了解儒家、墨家思想的异同,把握本文的论证思路和论证语言。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

墨子(约前468—前376),名翟,春秋战国之

际思想家,墨家学派创始人。墨家在先秦时期影

响很大,与儒家并称“显学”。墨子提出了“兼

爱”“非攻”“尚贤”“尚同”“天志”“明

鬼”“非命”“非乐”“节葬”“节用”等观点,以“兼爱”为核心,以“节用”“尚贤”为支点。在当时的百家争鸣中,有“非儒即墨”之称。

《墨子》一书是墨子本人、墨子弟子以及后期墨家学派著述的汇编。现存《墨子》五十三篇,其中《兼爱》《非攻》《天志》《明鬼》《尚贤》《尚同》《非乐》《非命》《节葬》《节用》等篇,代表了墨子的主要思想。

春秋战国时期是中国社会的大转型、大变革时期。因战争连年不断,社会动荡不安,广大劳动人民饱受战乱之苦。墨子面对残酷的社会现实,经过长时间艰苦地探索与实践,终于形成了独具特色的思想学说。他提出“兴天下之利,除天下之害”(《兼爱中》),“兼相爱、交相利”(《兼爱中》)等观点。

二、探究背景

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

墨 家

墨家是战国时期的哲学派别,诸子百家之一,与孔子所代表的儒家、老子所代表的道家共同构成了中国古代三大哲学体系。

法家代表人物韩非子称儒家和墨家为“世之显学”,而儒家代表人物孟子也曾说“天下之言不归杨(杨朱,道家分支代表人物),则归墨(墨子)”,这表明墨家思想曾经在中国历史上产生了巨大影响。

三、拓展知识

墨者组成的团体有严格的纪律,其首领称为“巨子”,其成员到各国为官必须推行墨家主张,所得俸禄亦须向团体奉献。墨家学派有前后期之分:前期思想主要涉及社会政治、伦理及认识论问题,关注现世战乱;后期墨家在逻辑学方面有重要贡献,开始向科学研究领域靠拢。

墨家的主要思想主张是:人与人之间平等地相爱(兼爱),反对侵略战争(非攻),推崇节约、反对铺张浪费(节用),重视继承前人的文化财富(明鬼),掌握自然规律(天志)等。

因为墨家思想独有的政治属性,兼之西汉汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,墨家不断遭到打压,并逐渐失去了存身的现实基础,墨家思想逐渐衰微;直到清末,学者们才从故纸堆中重新挖出墨家,并发现其进步性。近年来,经过一些新墨者的努力,墨家学说中的一些有益观点开始进入人们的视野。

你搜集的内容:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

四、课文梳理

兼 爱

[品读鉴赏]

[1]开门见山,提出本文论证的重点:要治理好天下,必须要“知乱之所自起”。

[2]运用类比手法,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国需知混乱产生的原因。

[3]“起不相爱”,写出混乱产生的原因,为后文写“兼爱”做铺垫。

[4]什么是“乱” 即“臣子之不孝君父”。“不孝”即“不爱”,依然写“兼爱”的必要性。

[5]从身边的关系写起,将“乱”具体化,分析“乱”的内容,使说理形象化,易于理解。

[6]层层推进,按照亲疏关系,从父、兄、君的表现来分析,得出结论:亏人自利,皆因为“不相爱”。

[7]以盗为例,分析贼人利身,也因“不相爱”。

[8]分析卿大夫、诸侯乱家、乱国,也因“不相爱”。

[9]分析上述现象产生的原因都是“不相爱”,重申观点。

[10]十个反问句分别从孝、慈、盗、攻等角度,分析“不相爱”的种种现象。

[11]作者运用假设论证,分别从父兄君、盗、大夫诸侯、天下的角度,分析“相爱”的意义和结果——天下治。

[12]水到渠成,得出结论:“兼相爱则治,交相恶则乱。”

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、通假字

1.当察乱何自起(“ ”同“ ”, )

2.故不孝不慈亡(“ ”同“ ”)

3.故盗贼有亡(“ ”同“ ”)

当

尝

尝试

亡

无

有

又

二、一词多义

1.焉

(1)焉能治之 ( )

(2)积土成山,风雨兴焉(《劝学》) ( )

(3)且焉置土石(《愚公移山》) ( )

(4)或师焉,或不焉(《师说》) ( )

·

·

·

连词,于是

兼词,相当于“于此”

代词,哪里

·

语气词,表示停顿

2.疾

(1)必知疾之所自起 ( )

(2)声非加疾也,而闻者彰(《劝学》) ( )

(3)虽乘奔御风,不以疾也(《三峡》) ( )

(4)天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王(《齐桓晋文之事》)

( )

·

名词,病

形容词,劲疾

形容词,快

·

·

·

动词,憎恨

三、古今异义

1.譬之如医之攻人之疾者然

古义:

今义:攻打;进攻(跟“守”相对)

2.虽至大夫之相乱家

古义:

今义:家庭;人家

·

·

治疗

卿大夫的封地

四、词类活用

1.故亏兄而自利

( )

2.虽父之不慈子 ( )

3.故贼人以利其身 ( )

动词的使动用法,使……受损失;使……得利

形容词作动词,慈爱

·

·

·

名词作动词,伤害

五、指出下列句子的文言句式并翻译

1.圣人以治天下为事者也。 ( )

译文:

2.臣子之不孝君父,所谓乱也。 ( )

译文:

3.父自爱也,不爱子。 ( )

译文:

判断句

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人。

判断句

臣与子不孝敬君和父,就是所谓的祸乱。

判断句、宾语前置句

父亲爱自己,不爱孩子。

一、结构脉络

二、内容主旨

所谓“兼爱”,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。墨子认为,不相爱是当时社会混乱最大的原因,只有通过“兼相爱、交相利”才能达到社会安定的状态。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路。

1.速读课文,请简要概述各段的内容。

答案:第一段:开门见山地提出“圣人治天下,不可不知乱之所自起”的观点。

第二段:重点论述了“不相爱”的坏处。

第三段:提出“兼相爱”的观点,并指出其意义。

第四段:交代写作目的,劝人“兼爱”。

2.在《墨子》看来,天下之乱的根源是什么 课文分别从哪几个方面来说明这种根源的恶果

答案:根源是不相爱。课文分别从如下方面深入阐述:父与子、兄与弟、君与臣都是更爱自己而不爱对方,亏人而自利,因此天下混乱;盗贼爱自己不爱他人,因此行窃和残害别人;大夫诸侯爱自己的家与国,而不爱他人的家与国,故相互攻伐与侵害;等等。

3.墨子分析社会混乱的原因是“不相爱”,提出“兼相爱”是治理社会混乱的良方,墨子是如何论述这一点的

答案:“兼相爱”就是人与人之间全都相亲相爱。他说:“若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎 ”用反问句作出肯定的回答。“视父兄与君若其身,恶施不孝 犹有不慈者乎 ”看待父亲兄长和君王就像看待他自己一样,怎么会作出不孝顺的事情呢 臣子对君王父兄孝顺,君王父兄还会有不慈爱的人吗 视人若己,爱人若爱其身,就不会出现君不惠、臣不忠,父不慈、子不孝,兄不友、弟不恭的情况;也就不会出现国与国相攻、家与家相乱的现象,甚至连盗贼也都没有了,像这样天下就能得到治理。从而证明“兼相爱”是治世良方。

(二)对比儒家思想和墨家思想的异同,思考“兼爱”思想的现实意义,分析本文在论证思路和语言上的特点。

1.儒家和墨家都讲究爱,结合第4课和本课内容,查阅相关资料,看二者有何不同之处。

答案:儒家的“仁爱”和墨家的“兼爱”都肯定人与人之间应该相互关爱,但儒、墨两家学说也有区别。孔子的“仁爱”是推己及人,由亲及疏、由近及远的有差别等级的爱。墨子则反对儒家的这一观点,强调爱无差别等级,主张不分远近、亲疏、厚薄的平等的爱。儒家的“仁爱”作为一种社会道德规范是有阶级性的、不平等的,墨家的“兼爱”才是真正的平等的爱。

2.今天我们重读《墨子》中的《兼爱》,其“兼相爱、交相利”的思想,对于我们现实生活有哪些指导意义

答案:墨子的“兼爱”思想是克服社会动乱、加强安定团结、推动社会进步的一种重要力量。墨子认为,当时社会一切祸乱的根源皆起于人们不相爱。当前我们加强社会主义道德建设,应从墨子那里吸收关于“爱人”的伦理思想,弘扬“兼爱”的传统美德,大家将心比心,以己度人,做到相互爱护,努力实现社会和谐,让人们生活更幸福。

3.结合文章内容,简要概括本文在论证结构和论证语言上的特点。

答案:论证结构上:本文按照提出问题、分析问题、解决问题的思路展开论证。论证严密,逻辑清楚。

论证语言上:本文语言浅显,易于读者接受,在论证过程中不避繁复,多次强调,把道理说得清楚明白。

任务二 重点难点全突破

墨家讲“兼爱”,主张爱无等级差别,不分厚薄尊亲,很多人认为这是不能实现的空想。你是怎么看的 我们今天学习“兼爱”思想的意义在哪里 请以《墨子,我想对你说》为题写一篇短文,表达你的看法和思考。

答案:略