2022年中考语文一轮复习:《爱莲说、河中石兽》课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文一轮复习:《爱莲说、河中石兽》课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-15 23:23:36 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第 3 篇 《爱莲说》

周敦颐

(七下)

文学常识

选自《周敦颐集》。周敦颐 (1017—1073),字茂叔,道州营道 (今湖南道县) 人,北宋哲学家。著有《太极图说》《通书》等。

说,古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。

写作背景

周敦颐人品高尚,襟怀洒落。任南康军地方长官时,命人在军衙一侧挖池种莲,名曰“爱莲池”。本文是他于池畔赏花品茗时所写。

教材在线

水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán)。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚

爱牡丹。 予独爱莲之出淤(yū)泥而不染, 濯(zhuó)清涟(lián)而不妖,

中通外直, 不蔓(màn)不枝, 香远益清,

亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

清水洗涤但不显得妖艳,

晋朝的陶渊明只喜欢菊花。

我只喜欢莲——莲从淤泥中生长出来,却不沾染(污秽),

(它的柄)内部贯通,外部笔直,

它洁净地挺立在水中,

香气远闻更加清芬,

自唐朝以来,

世人很喜欢牡丹。

不横生藤蔓,不旁生枝茎,

(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩。

经过

教材在线

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫(yī)!菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。 莲之爱, 同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣。

我认为,菊是花中的隐士; 牡丹是花中的富贵者; 莲是花中的君子。

对于牡丹的爱好,应当人很多了。

什么人呢?

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的爱好,像我一样的还有

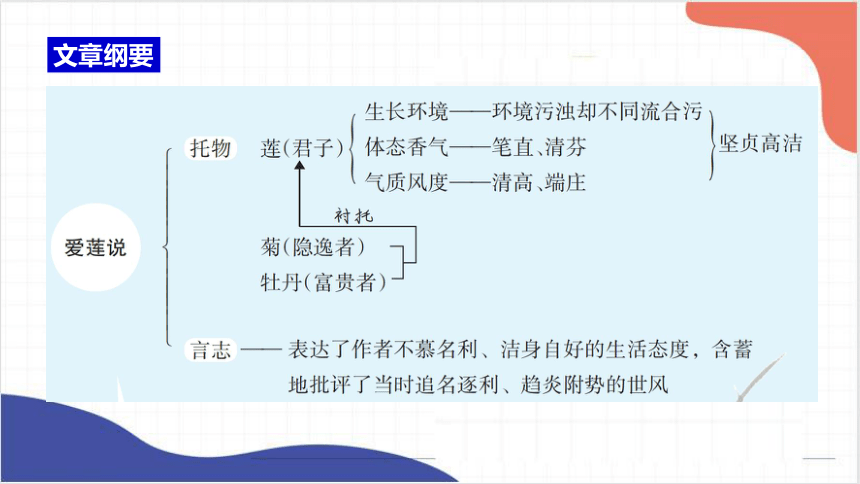

文章纲要

文章中心

本文通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,从而表现了作者洁身自好的高洁品格,以及对当时追名逐利世态的厌恶。

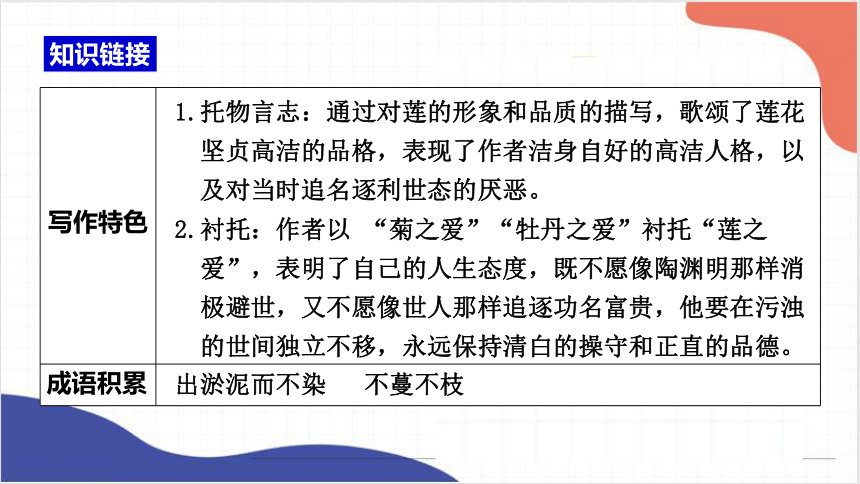

写作特色

成语积累

知识链接

1.托物言志:通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花

坚贞高洁的品格,表现了作者洁身自好的高洁人格,以

及对当时追名逐利世态的厌恶。

2.衬托:作者以 “菊之爱”“牡丹之爱”衬托“莲之

爱”,表明了自己的人生态度,既不愿像陶渊明那样消

极避世,又不愿像世人那样追逐功名富贵,他要在污浊

的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

出淤泥而不染 不蔓不枝

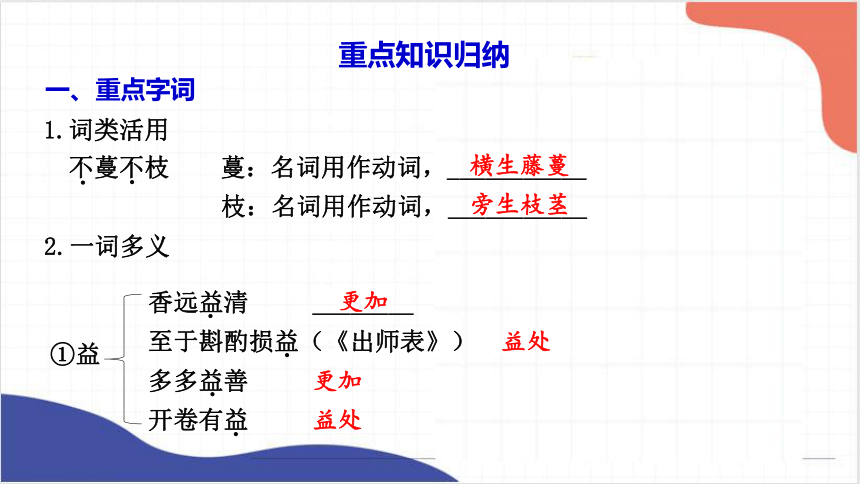

重点知识归纳

一、重点字词

1.词类活用

不蔓不枝 蔓:名词用作动词,___________

枝:名词用作动词,___________

横生藤蔓

2.一词多义

香远益清 ________

至于斟酌损益(《出师表》) 益处

多多益善 更加

开卷有益 益处

更加

①益

旁生枝茎

②鲜

陶后鲜有闻 ______

芳草鲜美(《桃花源记》) 新鲜

屡见不鲜 新奇

少

③闻

陶后鲜有闻 ________

闻寡人之耳者 (《邹忌讽齐王纳谏》) 使……听到

闻鸡起舞 听到

听到

2.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,

香远益清,亭亭净植。

开篇之句,是为下文将要说到的“菊之爱” “牡丹之爱”“莲之爱”张本,是入题的准备。

二、句子赏析

1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

作者赋予了莲花丰富的象征意味:“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的正直不苟、豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿态气质。这几句在描写中渗透作者对莲的无限赞美之情,突出了莲的洁净、单纯、雅致,语言精练而一气呵成。

运用感叹的方式表明了作者的人生态度:他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品格。

3.噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎

众矣。

篇目 对比点 分析阐述

爱 莲 说 写作手法: 托物言志 《爱莲说》

古诗文对比梳理

通过对陋室的描绘,托物言志,表达了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操。

《陋室铭》

以莲喻人,托物言志。通过对莲的描写和赞美,歌颂它出淤泥而不染的高尚品质,表达了作者洁身自好、不慕名利的生活态度。

第 4 篇 《河中石兽》

纪 昀

(七下)

文学常识

选自《阅微草堂笔记》。纪昀(1724—1805),字晓岚,直隶献县(今属河北)人,清代学者、文学家。 《阅微草堂笔记》是以笔记形式写成的志怪小说,内容多为妖怪鬼狐故事、奇闻逸事。

教材在线

沧州南一寺临河干(gān), 山门圮(pǐ)于河, 二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修, 求二石兽于水中, 竟不可得,

以为顺流下矣。 棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯(pá),寻十余

里无迹。

多里没找到(它们的)踪迹。

沧州南部的一座佛寺靠近河岸,

经过十多年,僧人募集钱款重修寺庙,

(寺僧)认为它们顺流而下了。

最后没能找到,

佛寺的外门倒塌在河中,

(于是)划着几只小船,拖着铁钯,

(门前)两只石兽一起

沉入了河中。

并在河中寻找两只石兽,

(向下游)找了十

教材在线

一讲学家设帐寺中, 闻之笑曰: “尔辈不能究物理。

是非木杮(fèi), 岂能为暴涨携之去? 乃石性坚重, 沙性松浮,

湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。 沿河求之,不亦颠乎?” 众服为确论。

事物的道理。

听了这件事笑着说:“你们这些人不能探求

一位讲学家在寺庙里设馆教书,

这(石兽)不是木片,

怎么能被大水带走呢?

石头的特点是又硬又重,

河沙的特点是

河沙的特点是又松又轻,

(石兽)埋在沙里,

越沉越深罢了。

顺流而下寻找它们,

难道不荒唐吗?

大家很信服,

认为是正确的言论。

教材在线

一老河兵闻之, 又笑曰:“凡河中失石, 当求之于上流。

盖石性坚重, 沙性松浮, 水不能冲石, 其反激之力,

必于石下迎水处啮(niè)沙为坎穴。 渐激渐深,

至石之半, 石必倒掷坎穴中。 如是再啮, 石又再转。

一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成坑洞。

(石下的沙坑)越冲越深,

石头一定会栽倒在坑洞里。

延伸到石头(底面)一半时,

一位老河兵听了这话,

也笑着说:“凡是落入河中的石头,应当从上游寻找它们。

因为石头的特点是又硬又重,

河沙的特点是又松又轻,

河水不能冲走石头,

(但)河

撞击石头返回的冲击力,

照这样再次冲刷,

石头又会

再次(向前)翻转。

教材在线

转转不已, 遂反溯(sù)流逆上矣。 求之下流,固颠;

求之地中,不更颠乎?” 如其言, 果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣, 可据理臆断欤(yú)?

(人们)依照他的说法(去做),

果然在(上

只了解其一,不了解其二的情况太多了,

那么天下的事,

不停地翻转,

于是(石头)反而逆流而上了。

怎么能(只)根据某个道

到下游寻找石头,固然荒唐;

在原地寻找它们,不是更荒唐吗?”

游)几里开外找到了(石兽)。

理就主观地判断呢?

文章纲要

文章中心

本文记叙了人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,说明了探究事物原理不能片面理解,更不能主观臆断,要全面考虑,实事求是,才能得出正确的结论。

写作特色

成语积累

知识链接

1.语言平易,风格简明。作者吸取了先秦记事散文的优

点, 叙述精到明快,没有多余的修饰。

2.善于在叙述中制造节奏波澜,平而不板。

3.寓意于事,立意高远。作者的兴趣所在,不是渲染寻

找石兽的神奇过程,而是最后引出的深层思考。

只知其一,不知其二

重点知识归纳

一、重点字词

1.古今异义

尔辈不能究物理 古义:__________________

今义:指一门学科,物理学

事物的道理、规律

2.一词多义

棹数小舟 棹:名词用作动词,

划(船)

①阅

阅十余岁 ____________

可以调素琴,阅金经(《陋室铭》) 阅读

经过,经历

②求

求二石兽于水中 ______

予尝求古仁人之心(《岳阳楼记》) 探求

精益求精 追求

寻找

3.一词多义

③服

众服为确论 ______

朝服衣冠(《邹忌讽齐王纳谏》) 穿、戴

心悦诚服 信服

信服

④是

是非木杮 ____

斯是陋室 (《陋室铭》) 判断词,是

亦若是则已矣(《北冥有鱼》) 这样

实事求是 正确,指客观事物内部真实的情况或规律

这

2.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

讲的是老河兵针对讲学家的观点,提出了新的观点:石头在河水反冲力的作用下,会逆流而上,不会在原地越陷越深。

二、句子赏析

1.转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠

乎?

这句话是本文的画龙点睛之笔,运用反问的修辞手法,以议论的表达方式,强调探究事理要全面考虑,实事求是。

篇目 对比点 分析阐述

河 中 石 兽 内容: 自然理趣 《河中石兽》

古诗文对比梳理

中“海日生残夜,江春入旧年”两句,写景又点明时令,蕴含新旧更迭、季节交替、时间变化的自然理趣。

《次北固山下》

中“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤”揭示了探究事理要全面考虑、实事求是的道理。

下片写对月怀人,化景物为情思。“转朱阁,低绮户”写月光的移动,“照无眠”写月下的不眠之人,接着转入抒发怀人之情,最后顺势道出“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿,表达了作者乐观旷达的情怀。

《水调歌头》

谢谢观看!

第 3 篇 《爱莲说》

周敦颐

(七下)

文学常识

选自《周敦颐集》。周敦颐 (1017—1073),字茂叔,道州营道 (今湖南道县) 人,北宋哲学家。著有《太极图说》《通书》等。

说,古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。

写作背景

周敦颐人品高尚,襟怀洒落。任南康军地方长官时,命人在军衙一侧挖池种莲,名曰“爱莲池”。本文是他于池畔赏花品茗时所写。

教材在线

水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán)。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚

爱牡丹。 予独爱莲之出淤(yū)泥而不染, 濯(zhuó)清涟(lián)而不妖,

中通外直, 不蔓(màn)不枝, 香远益清,

亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

清水洗涤但不显得妖艳,

晋朝的陶渊明只喜欢菊花。

我只喜欢莲——莲从淤泥中生长出来,却不沾染(污秽),

(它的柄)内部贯通,外部笔直,

它洁净地挺立在水中,

香气远闻更加清芬,

自唐朝以来,

世人很喜欢牡丹。

不横生藤蔓,不旁生枝茎,

(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩。

经过

教材在线

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫(yī)!菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。 莲之爱, 同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣。

我认为,菊是花中的隐士; 牡丹是花中的富贵者; 莲是花中的君子。

对于牡丹的爱好,应当人很多了。

什么人呢?

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的爱好,像我一样的还有

文章纲要

文章中心

本文通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,从而表现了作者洁身自好的高洁品格,以及对当时追名逐利世态的厌恶。

写作特色

成语积累

知识链接

1.托物言志:通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花

坚贞高洁的品格,表现了作者洁身自好的高洁人格,以

及对当时追名逐利世态的厌恶。

2.衬托:作者以 “菊之爱”“牡丹之爱”衬托“莲之

爱”,表明了自己的人生态度,既不愿像陶渊明那样消

极避世,又不愿像世人那样追逐功名富贵,他要在污浊

的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

出淤泥而不染 不蔓不枝

重点知识归纳

一、重点字词

1.词类活用

不蔓不枝 蔓:名词用作动词,___________

枝:名词用作动词,___________

横生藤蔓

2.一词多义

香远益清 ________

至于斟酌损益(《出师表》) 益处

多多益善 更加

开卷有益 益处

更加

①益

旁生枝茎

②鲜

陶后鲜有闻 ______

芳草鲜美(《桃花源记》) 新鲜

屡见不鲜 新奇

少

③闻

陶后鲜有闻 ________

闻寡人之耳者 (《邹忌讽齐王纳谏》) 使……听到

闻鸡起舞 听到

听到

2.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,

香远益清,亭亭净植。

开篇之句,是为下文将要说到的“菊之爱” “牡丹之爱”“莲之爱”张本,是入题的准备。

二、句子赏析

1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

作者赋予了莲花丰富的象征意味:“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的正直不苟、豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿态气质。这几句在描写中渗透作者对莲的无限赞美之情,突出了莲的洁净、单纯、雅致,语言精练而一气呵成。

运用感叹的方式表明了作者的人生态度:他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品格。

3.噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎

众矣。

篇目 对比点 分析阐述

爱 莲 说 写作手法: 托物言志 《爱莲说》

古诗文对比梳理

通过对陋室的描绘,托物言志,表达了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操。

《陋室铭》

以莲喻人,托物言志。通过对莲的描写和赞美,歌颂它出淤泥而不染的高尚品质,表达了作者洁身自好、不慕名利的生活态度。

第 4 篇 《河中石兽》

纪 昀

(七下)

文学常识

选自《阅微草堂笔记》。纪昀(1724—1805),字晓岚,直隶献县(今属河北)人,清代学者、文学家。 《阅微草堂笔记》是以笔记形式写成的志怪小说,内容多为妖怪鬼狐故事、奇闻逸事。

教材在线

沧州南一寺临河干(gān), 山门圮(pǐ)于河, 二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修, 求二石兽于水中, 竟不可得,

以为顺流下矣。 棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯(pá),寻十余

里无迹。

多里没找到(它们的)踪迹。

沧州南部的一座佛寺靠近河岸,

经过十多年,僧人募集钱款重修寺庙,

(寺僧)认为它们顺流而下了。

最后没能找到,

佛寺的外门倒塌在河中,

(于是)划着几只小船,拖着铁钯,

(门前)两只石兽一起

沉入了河中。

并在河中寻找两只石兽,

(向下游)找了十

教材在线

一讲学家设帐寺中, 闻之笑曰: “尔辈不能究物理。

是非木杮(fèi), 岂能为暴涨携之去? 乃石性坚重, 沙性松浮,

湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。 沿河求之,不亦颠乎?” 众服为确论。

事物的道理。

听了这件事笑着说:“你们这些人不能探求

一位讲学家在寺庙里设馆教书,

这(石兽)不是木片,

怎么能被大水带走呢?

石头的特点是又硬又重,

河沙的特点是

河沙的特点是又松又轻,

(石兽)埋在沙里,

越沉越深罢了。

顺流而下寻找它们,

难道不荒唐吗?

大家很信服,

认为是正确的言论。

教材在线

一老河兵闻之, 又笑曰:“凡河中失石, 当求之于上流。

盖石性坚重, 沙性松浮, 水不能冲石, 其反激之力,

必于石下迎水处啮(niè)沙为坎穴。 渐激渐深,

至石之半, 石必倒掷坎穴中。 如是再啮, 石又再转。

一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成坑洞。

(石下的沙坑)越冲越深,

石头一定会栽倒在坑洞里。

延伸到石头(底面)一半时,

一位老河兵听了这话,

也笑着说:“凡是落入河中的石头,应当从上游寻找它们。

因为石头的特点是又硬又重,

河沙的特点是又松又轻,

河水不能冲走石头,

(但)河

撞击石头返回的冲击力,

照这样再次冲刷,

石头又会

再次(向前)翻转。

教材在线

转转不已, 遂反溯(sù)流逆上矣。 求之下流,固颠;

求之地中,不更颠乎?” 如其言, 果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣, 可据理臆断欤(yú)?

(人们)依照他的说法(去做),

果然在(上

只了解其一,不了解其二的情况太多了,

那么天下的事,

不停地翻转,

于是(石头)反而逆流而上了。

怎么能(只)根据某个道

到下游寻找石头,固然荒唐;

在原地寻找它们,不是更荒唐吗?”

游)几里开外找到了(石兽)。

理就主观地判断呢?

文章纲要

文章中心

本文记叙了人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,说明了探究事物原理不能片面理解,更不能主观臆断,要全面考虑,实事求是,才能得出正确的结论。

写作特色

成语积累

知识链接

1.语言平易,风格简明。作者吸取了先秦记事散文的优

点, 叙述精到明快,没有多余的修饰。

2.善于在叙述中制造节奏波澜,平而不板。

3.寓意于事,立意高远。作者的兴趣所在,不是渲染寻

找石兽的神奇过程,而是最后引出的深层思考。

只知其一,不知其二

重点知识归纳

一、重点字词

1.古今异义

尔辈不能究物理 古义:__________________

今义:指一门学科,物理学

事物的道理、规律

2.一词多义

棹数小舟 棹:名词用作动词,

划(船)

①阅

阅十余岁 ____________

可以调素琴,阅金经(《陋室铭》) 阅读

经过,经历

②求

求二石兽于水中 ______

予尝求古仁人之心(《岳阳楼记》) 探求

精益求精 追求

寻找

3.一词多义

③服

众服为确论 ______

朝服衣冠(《邹忌讽齐王纳谏》) 穿、戴

心悦诚服 信服

信服

④是

是非木杮 ____

斯是陋室 (《陋室铭》) 判断词,是

亦若是则已矣(《北冥有鱼》) 这样

实事求是 正确,指客观事物内部真实的情况或规律

这

2.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

讲的是老河兵针对讲学家的观点,提出了新的观点:石头在河水反冲力的作用下,会逆流而上,不会在原地越陷越深。

二、句子赏析

1.转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠

乎?

这句话是本文的画龙点睛之笔,运用反问的修辞手法,以议论的表达方式,强调探究事理要全面考虑,实事求是。

篇目 对比点 分析阐述

河 中 石 兽 内容: 自然理趣 《河中石兽》

古诗文对比梳理

中“海日生残夜,江春入旧年”两句,写景又点明时令,蕴含新旧更迭、季节交替、时间变化的自然理趣。

《次北固山下》

中“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤”揭示了探究事理要全面考虑、实事求是的道理。

下片写对月怀人,化景物为情思。“转朱阁,低绮户”写月光的移动,“照无眠”写月下的不眠之人,接着转入抒发怀人之情,最后顺势道出“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿,表达了作者乐观旷达的情怀。

《水调歌头》

谢谢观看!

同课章节目录