第7课 兼爱 课件

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

部编版语文选择性必修上册第二单元

第7课 兼 爱

1. 了解墨子的生平及思想;掌握文中重要实词、虚词、文言句式等文言基础知识。

2. 学习本文运用类比和举例说理的写法。

3. 理解本文反对战争的观点,探究墨子的思想。

素养目标

兼 爱

墨子(约前468—前376),名翟,春秋战国之际著名思想家,墨家学派的创始人。初学儒,后自成学派,广收门徒,游说诸侯,使墨学成为当时的显学。墨子在科技方面颇有成就,被誉为“科圣”。在春秋战国时期他和孔子两人被并称为“显学”大师,成为天下人学习的榜样。

主要思想 政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平、反对侵略的“非攻”的主张。经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作,各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。教育:主张教育的目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取诸侯国的支持。

作者简介

题目解说

“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想。所谓“兼爱”就是跳出自爱的狭小圈子,一律平等、不分亲疏厚薄地互相关爱。就是反对人对人的压迫,主张对待别人就像对待自己一样,尽力去帮助别人。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处上。

知识卡片

《墨子》

《墨子》一书,是墨子及其弟子以及后期墨家著述的汇编。其内容涉及哲学、政治、逻辑、科技、军事等,堪称古代的一部百科全书。据《汉书· 艺文志》所载,原有七十一篇,今存五十三篇。一般认为其中《兼爱》《非攻》《尚贤》《尚同》等篇体现了墨子本人的主要思想。

该书语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理,又经常从具体问题的争论中作出概括性的总结。论证时由小及大,层层推进,既是演说,又是比喻,明白而严谨。中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

写作背景

战国时期,是由奴隶制向封建制转型的过渡时期。这个时期社会混乱,因诸侯、大夫互相攻伐,导致战火连绵不断,民不聊生,纲纪废弛,礼崩乐乱。战争给下层庶民百姓带来深重的灾难。广大民众饱受战乱之苦,渴望安定太平的生活环境。墨子对现实生活给予了积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。他坚决无情地揭发当时战争给人民带来的灾难,站在平民立场上维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”“非攻”等主张。

课文探究

1.本文论证的重点是什么?

开门见山,提出本文论证的重点:要治理好天下,必须要“知乱之所自起”。

2.讲医生治病有什么作用?

运用类比手法,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国需知混乱产生的原因。

3.作者运用假设论证的作用是什么?

作者运用假设论证,分别从父兄君、盗、大夫诸侯、天下的角度,分析“相爱”的意义和结果——天下治。

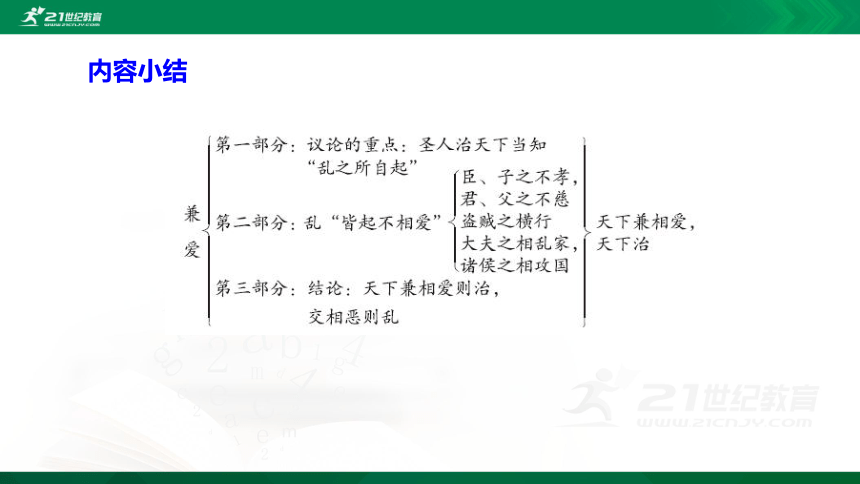

内容小结

主题归纳

所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。墨子认为,不相爱是当时社会混乱最大的原因,只有通过“兼相爱”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有很强的理想色彩。

深入探究

墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。这些就是天下的乱象。

这些乱象产生的原因是“自爱”,而不爱人。

1.在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

这篇文章共四个自然段,有三个层次。

第一层(第1 段),先用打比方的方法,提出要治理好天下混乱的状况,就要知道发生混乱的原因,就像医生要知道病人的病根,才能对症下药,把病治好一样。用形象、易懂的比喻,说明治理天下“必知乱之所自起”的重要性,以此来引起下文。

第二层(第2 段),论述了社会混乱的现象是由什么引起的,即“起不相爱”。正是由于人们的“不相爱”,才会发生损人利己,无恶不作,小至盗贼偷窃,大至诸侯大夫互相攻战的事情。

第三层(第3、4 段),提出补救的办法,就是要人们“兼相爱”,这样就“君臣父子皆能孝慈”,而天下能得到治理。因此墨子主张治理天下的人一定要提倡“爱人”。

2.墨子是怎样证明自己的观点的?

墨子为了把意思说得清楚明白,除语言浅显外,还不避絮叨。这种絮叨在先秦诸子散文中自成一格,给读者另外一种阅读的体味。钱振锽在《名山小言》中说:“文章有为我与兼爱之不同。为我者只取我自家明白,虽无第二人解,亦何伤哉,老子古简,庄生诡诞,皆是也。兼爱者必使我一人之心共喻于天下,语不尽不止,孟子详明,墨子重复,是也。”对墨子《兼爱》中的重复絮叨的评价还是很准确的。

3. 有人说,读墨子的《兼爱》就像是听老太太说话,有絮叨之感,语言不简洁。你同意这种观点吗?你是怎样看待墨子语言的“絮叨”的?

① 两者都主张“仁”。

孔子的“仁爱”思想提倡“推己及人,仁者爱人”。孔子说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)。由此我们可以看出:实施“仁”的方法是“己欲立而立人,己欲达而达人”,孔子的“仁爱”

思想包含着丰富的“仁”的思想,孔子十分注重和提倡“仁”。墨子所提倡的“兼爱”也称之为“仁”。墨子在《兼爱下》中说:“仁人之事者,必务求兴天下之利,除天下之害。”意思就是说作为仁者,必须做出对天下有利的事情,除去对天下不利的事情。因此,我们也可以推断出:墨子的“兼爱”也包含着“仁”的思想,墨子也是十分注重“仁”的。所以,可以得出结论:儒、墨两家都注重“仁”,这是他们两家的一个相同之处。

4.孔子提倡“仁爱”,墨子提倡“兼爱”,两者有什么相同之处呢?

② 两者都提倡公利,反对私利。

孔子说:“君子喻于义,小人喻于利。”这里的“利”指的是“小利、私利”,可见孔子对私利是持否定态度的,孔子是反对私利的。在谈到大臣如何辅助君王的事情上,孔子认为:大臣要用忠心辅助君王,但是这种忠心并不是毫无限制和依据的,大臣侍奉君王要以仁义和道德作为标准,要行“利民、安民”之事,“害民、乱民”之事不可为。由此可见,孔子重视的并不是君王或者某个人的私利,而是他所代表的国家之利、全体国民的公利。因此,孔子提倡公利是显而易见的。而墨子的“兼爱”以追求公利为目标则更为明显。墨子说:“仁人之事者,必务求兴天下之利,除天下之害。”墨子所说的“利”指的就是国家之利、万民之利、天下之利。同时,墨子是坚决反对私利的。他认为:自利心越重,离达到仁义的标准就越远,罪行就越大,各种损人利己的行为任其发展下去,天下就会大乱。因此墨子说:“天下之所以乱者,其说将何哉?则是天下士君子,皆明于小而不明于大。”墨子所说的“小”是指“小利、私利”,“大”是指“大利、公利”。所以我们可以看出:提倡公利,反对私利是儒、墨两家的另一相通、相同之处。

① 意质而语显。

文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,能就近取譬,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

② 逻辑严密,明辨是非。

本文先指出议论的重点——“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;然后从多个方面分别论述乱“皆起不相爱”;再通过对比指出,如果“天下兼相爱”“则天下治”;最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

5. 分析《兼爱》一文的写作特点。

文言知识梳理

1.重要字音。

①譬( )之如 ②弗( ) ③恶( )施

wū

fú

pì

2.通假释义。

① 当察乱何自起 ______________________________

② 故不孝不慈亡 ______________________________

③故盗贼有亡 ______________________________

3.古今异义。

虽至大夫之相乱家

古义:____________________ 今义:医生

“当”同“尝”,尝试

“亡”同“无”,没有

古代职官等级名

“有”同“又”

4.一词多义。

圣人以治天下为事者也 动词,_______________

不效,则治臣之罪 动词, _______________

故天下兼相爱则治 形容词,_______________

如人有疾,不治则寝以深 动词, _______________

今治水军八十万众 动词, _______________

治

治理

惩处,惩办

治理得好

治疗

训练,整顿

必知疾之所自起 名词,_____________

寡人有疾,寡人好色 名词, _____________

疾驰入仆营 形容词, _____________

疾风知劲草 形容词, _____________

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 动词, _____________

疾

疾病

缺点

快速,急速

必知疾之所自起,焉能攻之 动词,_____________

国与国不相攻 动词, _____________

群起而攻之 动词, _____________

以此攻城,何城不克 动词, _____________

攻

治疗

攻伐

急剧而猛烈

憎恨,厌恶

指责

攻打

视父兄与君若其身 动词,_______________

视其所以,观其所由 动词, _______________

天子之卿受地视侯 动词, _______________

命有始而必终,孰长生而久视 动词, ______________

视

看待、对待

观察

比照

活着,生存

必知乱之所自起,焉能治之 连词,_________________________

或师焉,或不焉 语气助词,________________________

犹且从师而问焉 代词,________________________

且焉置土石 疑问代词,________________________

积土成山,风雨兴焉 兼词,________________________

焉

相当于“乃”“ 则”,可译为“于是”

不译

相当于“之”,可译为“他”

哪里,怎么

相当于“于之”

治乱者何独不然 代词,___________

然睹促织 连词, ______________

成然之 形容词的意动用法, ______________

庞然大物也 形容词词尾, ______________

若火之始然 动词, ____________________

然

这样

然而,可是

认为……对

……的样子

同“燃”,燃烧

焉能治之 代词,_______________

不知乱之所自起 助词, _______________________________________

譬之如医之攻人之疾者然 结构助词, _______________

久之,能以足音辨人 助词, _______________

辍耕之垄上 动词, _______________

之二虫又何知 代词, _______________

之

指“乱”

用于主谓之间,取消句子的独立性

的

补足音节

到,往

这

5.其他重要实词和虚词。

①盗爱其室 名词,_________________

②天下之乱物,具此而已矣 形容词,_________________

③视父兄与君若其身,恶施不孝 疑问代词,______________________

④恶得不禁恶而劝爱 动词,_________________

家

完备、齐全

相当于“何”“怎么”

鼓励

6.词类活用。

①故亏兄而自利 __________________________________

②故亏兄而自利 __________________________________

③故贼人以利其身 __________________________________

④必知乱之所自起 __________________________________

⑤虽父之不慈子 __________________________________

⑥虽至大夫之相乱家 __________________________________

动词的使动用法,使受损失

名词活用为动词,获利

名词活用为动词,盗窃

形容词活用为名词,混乱

形容词活用为动词,慈爱

形容词的使动用法,使……乱,扰乱

7.文化知识。

①子 “子墨子”中的“子”是对墨子的尊称。在文言文中,“子”指“你”,尊称对方,通常为男性。

②家、国 诸侯的封地叫国,卿大夫的封地叫家。

1.下列句子中加色词语的解释,全都正确的一项是( )

A.①当察乱何自起 当:同“尝”,尝试

②圣人以治天下为事者也 治:治理

B.①兄之不慈弟 慈:慈爱

②盗爱其室,不爱异室 盗:偷窃

C.①视父兄与君若其身 视:看见

②故不孝不慈亡 亡:同“无”,没有

D.①犹有大夫之相乱家 乱:扰乱

②恶得不禁恶而劝爱 劝:劝说

课后作业

答案:A

解析:B. ②盗:盗贼。C. ①视:对待,看待。D. ②劝:鼓励。

2.下列句子中加色虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.不知乱之所自起,则不能治 用之则行,舍之则藏

B.必知乱之所自起,焉能治之 焉有仁人在位,罔民而可为也

C.臣子之不孝君父,所谓乱也 有一言而可以终身行之者乎

D.乃入见。问:“何以战?” 察此何自起

答案:D

解析:A.连词,表承接,译为“就”/连词,“则……则”并用,有加强对比的作用。B.连词,于是/疑问代词,哪里,怎么。C.助词,用于主谓之间取消句子独立性,无实在意义/代词,第三人称代词,它。D.疑问代词,什么,哪里。

3.下列句子中加色词全都属于古今同义现象的一项是( )

①爱人若爱其身 ②虽至天下之为盗贼者

③独夫之心,日益骄固 ④视弟子与臣若其身

⑤同郎君远去,囊箧萧条,曾无约束 ⑥不可以不劝爱人者,此也

A. ①④⑤ B.②④⑥ C.①③⑤ D.②④⑥

答案:A 解析:①爱人:古义,爱别人;今义,对自己丈夫(或妻子)的称呼。该句中为古今异义词。②盗贼:古义,偷窃和劫夺财物的人;今义,偷窃的人。该句中为古今异义词。③骄固:古今意义相同。④弟子:古义,弟弟与儿子;今义,学生,徒弟。该句中为古今异义词。⑤约束:古义,准备;今义,限制使不超出范围。该句中为古今异义词。⑥可以:古今意义相同。据此判断答案为A。

4.下列句子中加色词词类活用现象归类正确的一项是( )

①不爱父,故亏父而自利 ②故贼人以利其身 ③生死而肉骨 ④父之不慈子 ⑤虽至大夫之相乱家 ⑥孔子登东山而小鲁 ⑦袖利刃行向池呼鱼

A.①②/④⑤/③/⑥⑦ B.①②/④/⑤/③/⑥⑦

C.①/②⑦/③/④/⑤/⑥ D.②/①④⑤/③⑥/⑦

答案:C

解析: ①亏:动词的使动用法,使受损失。②贼:名词活用作动词,盗窃。③肉:名词的使动用法,使……长肉。④慈:形容词活用作动词,慈爱。⑤乱:形容词的使动用法,使……乱,扰乱。⑥小:形容词的意动用法,认为……小。⑦袖:名词活用作动词,用袖子藏着。据此可知答案为C。

5.下列对词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.《墨子》由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。在先秦诸子百家中,儒、墨号称显学。

B.家、国,各诸侯封地称之为“家”,卿、士大夫的封地称之为“国”,而周天子对所属周朝的疆域叫作“天下”。“修身齐家治国平天下”便是这么由来。

C.室,是堂内的供人居住寝卧的房间。古人房屋内部,前叫堂,堂后以墙隔开,后部中央叫室,室的东西两侧叫房。引申泛指居室。

D.子,“子墨子”的称谓中第一个“子”是夫子(即先生,老师)的意思,是弟子们对墨翟(墨子)的尊称。

答案:B 解析:B项,各诸侯封地称之为“国”,卿、士大夫的封地称之为“家”。

6.下列对课文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.本文中作者明确地提出了“天下兼相爱”的思想,墨子的主张舍弃了儒家宗法等级制内容,是对儒家“仁”的发展。

B.第2段从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”的观点。即:臣、子之不孝,君、父之不慈;盗贼之横行;大夫之相乱家,诸侯相攻。

C.本文语言质朴,不重文采。文辞不加修饰,能就近取譬,浅近通俗,重在以理服人。但有的句子重复出现,显得拖沓冗长。

D.本文逻辑严密,首先提出治天下当知“乱之所自起”,然后从三个方面分别论述,再通过对比指出“兼相爱”“则天下治”,最后得出结论。

答案:C 解析:C.“但有的句子重复出现,显得拖沓冗长”理解错误。文章不避繁复,说理具有严密的逻辑力量,将意思说得清楚明白,气势非凡。

7.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)必知疾之所自起,焉能攻之。

(2)起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。

必须知道疾病产生的根源,于是才能进行医治。

起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所说的乱。

(3)君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

(4)故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?

君上爱自己而不爱臣下,所以损害臣下以自利。

所以圣人既然是把治理天下作为自己的事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

部编版语文选择性必修上册第二单元

第7课 兼 爱

1. 了解墨子的生平及思想;掌握文中重要实词、虚词、文言句式等文言基础知识。

2. 学习本文运用类比和举例说理的写法。

3. 理解本文反对战争的观点,探究墨子的思想。

素养目标

兼 爱

墨子(约前468—前376),名翟,春秋战国之际著名思想家,墨家学派的创始人。初学儒,后自成学派,广收门徒,游说诸侯,使墨学成为当时的显学。墨子在科技方面颇有成就,被誉为“科圣”。在春秋战国时期他和孔子两人被并称为“显学”大师,成为天下人学习的榜样。

主要思想 政治:主张“尚贤”与“尚同”。提出了维护和平、反对侵略的“非攻”的主张。经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作,各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。教育:主张教育的目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取诸侯国的支持。

作者简介

题目解说

“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想。所谓“兼爱”就是跳出自爱的狭小圈子,一律平等、不分亲疏厚薄地互相关爱。就是反对人对人的压迫,主张对待别人就像对待自己一样,尽力去帮助别人。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处上。

知识卡片

《墨子》

《墨子》一书,是墨子及其弟子以及后期墨家著述的汇编。其内容涉及哲学、政治、逻辑、科技、军事等,堪称古代的一部百科全书。据《汉书· 艺文志》所载,原有七十一篇,今存五十三篇。一般认为其中《兼爱》《非攻》《尚贤》《尚同》等篇体现了墨子本人的主要思想。

该书语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理,又经常从具体问题的争论中作出概括性的总结。论证时由小及大,层层推进,既是演说,又是比喻,明白而严谨。中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

写作背景

战国时期,是由奴隶制向封建制转型的过渡时期。这个时期社会混乱,因诸侯、大夫互相攻伐,导致战火连绵不断,民不聊生,纲纪废弛,礼崩乐乱。战争给下层庶民百姓带来深重的灾难。广大民众饱受战乱之苦,渴望安定太平的生活环境。墨子对现实生活给予了积极关注与思考,映现出鲜明的忧患意识、入世风骨及救世精神。他坚决无情地揭发当时战争给人民带来的灾难,站在平民立场上维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”“非攻”等主张。

课文探究

1.本文论证的重点是什么?

开门见山,提出本文论证的重点:要治理好天下,必须要“知乱之所自起”。

2.讲医生治病有什么作用?

运用类比手法,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国需知混乱产生的原因。

3.作者运用假设论证的作用是什么?

作者运用假设论证,分别从父兄君、盗、大夫诸侯、天下的角度,分析“相爱”的意义和结果——天下治。

内容小结

主题归纳

所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。墨子认为,不相爱是当时社会混乱最大的原因,只有通过“兼相爱”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有很强的理想色彩。

深入探究

墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。这些就是天下的乱象。

这些乱象产生的原因是“自爱”,而不爱人。

1.在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

这篇文章共四个自然段,有三个层次。

第一层(第1 段),先用打比方的方法,提出要治理好天下混乱的状况,就要知道发生混乱的原因,就像医生要知道病人的病根,才能对症下药,把病治好一样。用形象、易懂的比喻,说明治理天下“必知乱之所自起”的重要性,以此来引起下文。

第二层(第2 段),论述了社会混乱的现象是由什么引起的,即“起不相爱”。正是由于人们的“不相爱”,才会发生损人利己,无恶不作,小至盗贼偷窃,大至诸侯大夫互相攻战的事情。

第三层(第3、4 段),提出补救的办法,就是要人们“兼相爱”,这样就“君臣父子皆能孝慈”,而天下能得到治理。因此墨子主张治理天下的人一定要提倡“爱人”。

2.墨子是怎样证明自己的观点的?

墨子为了把意思说得清楚明白,除语言浅显外,还不避絮叨。这种絮叨在先秦诸子散文中自成一格,给读者另外一种阅读的体味。钱振锽在《名山小言》中说:“文章有为我与兼爱之不同。为我者只取我自家明白,虽无第二人解,亦何伤哉,老子古简,庄生诡诞,皆是也。兼爱者必使我一人之心共喻于天下,语不尽不止,孟子详明,墨子重复,是也。”对墨子《兼爱》中的重复絮叨的评价还是很准确的。

3. 有人说,读墨子的《兼爱》就像是听老太太说话,有絮叨之感,语言不简洁。你同意这种观点吗?你是怎样看待墨子语言的“絮叨”的?

① 两者都主张“仁”。

孔子的“仁爱”思想提倡“推己及人,仁者爱人”。孔子说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)。由此我们可以看出:实施“仁”的方法是“己欲立而立人,己欲达而达人”,孔子的“仁爱”

思想包含着丰富的“仁”的思想,孔子十分注重和提倡“仁”。墨子所提倡的“兼爱”也称之为“仁”。墨子在《兼爱下》中说:“仁人之事者,必务求兴天下之利,除天下之害。”意思就是说作为仁者,必须做出对天下有利的事情,除去对天下不利的事情。因此,我们也可以推断出:墨子的“兼爱”也包含着“仁”的思想,墨子也是十分注重“仁”的。所以,可以得出结论:儒、墨两家都注重“仁”,这是他们两家的一个相同之处。

4.孔子提倡“仁爱”,墨子提倡“兼爱”,两者有什么相同之处呢?

② 两者都提倡公利,反对私利。

孔子说:“君子喻于义,小人喻于利。”这里的“利”指的是“小利、私利”,可见孔子对私利是持否定态度的,孔子是反对私利的。在谈到大臣如何辅助君王的事情上,孔子认为:大臣要用忠心辅助君王,但是这种忠心并不是毫无限制和依据的,大臣侍奉君王要以仁义和道德作为标准,要行“利民、安民”之事,“害民、乱民”之事不可为。由此可见,孔子重视的并不是君王或者某个人的私利,而是他所代表的国家之利、全体国民的公利。因此,孔子提倡公利是显而易见的。而墨子的“兼爱”以追求公利为目标则更为明显。墨子说:“仁人之事者,必务求兴天下之利,除天下之害。”墨子所说的“利”指的就是国家之利、万民之利、天下之利。同时,墨子是坚决反对私利的。他认为:自利心越重,离达到仁义的标准就越远,罪行就越大,各种损人利己的行为任其发展下去,天下就会大乱。因此墨子说:“天下之所以乱者,其说将何哉?则是天下士君子,皆明于小而不明于大。”墨子所说的“小”是指“小利、私利”,“大”是指“大利、公利”。所以我们可以看出:提倡公利,反对私利是儒、墨两家的另一相通、相同之处。

① 意质而语显。

文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,能就近取譬,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

② 逻辑严密,明辨是非。

本文先指出议论的重点——“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;然后从多个方面分别论述乱“皆起不相爱”;再通过对比指出,如果“天下兼相爱”“则天下治”;最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

5. 分析《兼爱》一文的写作特点。

文言知识梳理

1.重要字音。

①譬( )之如 ②弗( ) ③恶( )施

wū

fú

pì

2.通假释义。

① 当察乱何自起 ______________________________

② 故不孝不慈亡 ______________________________

③故盗贼有亡 ______________________________

3.古今异义。

虽至大夫之相乱家

古义:____________________ 今义:医生

“当”同“尝”,尝试

“亡”同“无”,没有

古代职官等级名

“有”同“又”

4.一词多义。

圣人以治天下为事者也 动词,_______________

不效,则治臣之罪 动词, _______________

故天下兼相爱则治 形容词,_______________

如人有疾,不治则寝以深 动词, _______________

今治水军八十万众 动词, _______________

治

治理

惩处,惩办

治理得好

治疗

训练,整顿

必知疾之所自起 名词,_____________

寡人有疾,寡人好色 名词, _____________

疾驰入仆营 形容词, _____________

疾风知劲草 形容词, _____________

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 动词, _____________

疾

疾病

缺点

快速,急速

必知疾之所自起,焉能攻之 动词,_____________

国与国不相攻 动词, _____________

群起而攻之 动词, _____________

以此攻城,何城不克 动词, _____________

攻

治疗

攻伐

急剧而猛烈

憎恨,厌恶

指责

攻打

视父兄与君若其身 动词,_______________

视其所以,观其所由 动词, _______________

天子之卿受地视侯 动词, _______________

命有始而必终,孰长生而久视 动词, ______________

视

看待、对待

观察

比照

活着,生存

必知乱之所自起,焉能治之 连词,_________________________

或师焉,或不焉 语气助词,________________________

犹且从师而问焉 代词,________________________

且焉置土石 疑问代词,________________________

积土成山,风雨兴焉 兼词,________________________

焉

相当于“乃”“ 则”,可译为“于是”

不译

相当于“之”,可译为“他”

哪里,怎么

相当于“于之”

治乱者何独不然 代词,___________

然睹促织 连词, ______________

成然之 形容词的意动用法, ______________

庞然大物也 形容词词尾, ______________

若火之始然 动词, ____________________

然

这样

然而,可是

认为……对

……的样子

同“燃”,燃烧

焉能治之 代词,_______________

不知乱之所自起 助词, _______________________________________

譬之如医之攻人之疾者然 结构助词, _______________

久之,能以足音辨人 助词, _______________

辍耕之垄上 动词, _______________

之二虫又何知 代词, _______________

之

指“乱”

用于主谓之间,取消句子的独立性

的

补足音节

到,往

这

5.其他重要实词和虚词。

①盗爱其室 名词,_________________

②天下之乱物,具此而已矣 形容词,_________________

③视父兄与君若其身,恶施不孝 疑问代词,______________________

④恶得不禁恶而劝爱 动词,_________________

家

完备、齐全

相当于“何”“怎么”

鼓励

6.词类活用。

①故亏兄而自利 __________________________________

②故亏兄而自利 __________________________________

③故贼人以利其身 __________________________________

④必知乱之所自起 __________________________________

⑤虽父之不慈子 __________________________________

⑥虽至大夫之相乱家 __________________________________

动词的使动用法,使受损失

名词活用为动词,获利

名词活用为动词,盗窃

形容词活用为名词,混乱

形容词活用为动词,慈爱

形容词的使动用法,使……乱,扰乱

7.文化知识。

①子 “子墨子”中的“子”是对墨子的尊称。在文言文中,“子”指“你”,尊称对方,通常为男性。

②家、国 诸侯的封地叫国,卿大夫的封地叫家。

1.下列句子中加色词语的解释,全都正确的一项是( )

A.①当察乱何自起 当:同“尝”,尝试

②圣人以治天下为事者也 治:治理

B.①兄之不慈弟 慈:慈爱

②盗爱其室,不爱异室 盗:偷窃

C.①视父兄与君若其身 视:看见

②故不孝不慈亡 亡:同“无”,没有

D.①犹有大夫之相乱家 乱:扰乱

②恶得不禁恶而劝爱 劝:劝说

课后作业

答案:A

解析:B. ②盗:盗贼。C. ①视:对待,看待。D. ②劝:鼓励。

2.下列句子中加色虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.不知乱之所自起,则不能治 用之则行,舍之则藏

B.必知乱之所自起,焉能治之 焉有仁人在位,罔民而可为也

C.臣子之不孝君父,所谓乱也 有一言而可以终身行之者乎

D.乃入见。问:“何以战?” 察此何自起

答案:D

解析:A.连词,表承接,译为“就”/连词,“则……则”并用,有加强对比的作用。B.连词,于是/疑问代词,哪里,怎么。C.助词,用于主谓之间取消句子独立性,无实在意义/代词,第三人称代词,它。D.疑问代词,什么,哪里。

3.下列句子中加色词全都属于古今同义现象的一项是( )

①爱人若爱其身 ②虽至天下之为盗贼者

③独夫之心,日益骄固 ④视弟子与臣若其身

⑤同郎君远去,囊箧萧条,曾无约束 ⑥不可以不劝爱人者,此也

A. ①④⑤ B.②④⑥ C.①③⑤ D.②④⑥

答案:A 解析:①爱人:古义,爱别人;今义,对自己丈夫(或妻子)的称呼。该句中为古今异义词。②盗贼:古义,偷窃和劫夺财物的人;今义,偷窃的人。该句中为古今异义词。③骄固:古今意义相同。④弟子:古义,弟弟与儿子;今义,学生,徒弟。该句中为古今异义词。⑤约束:古义,准备;今义,限制使不超出范围。该句中为古今异义词。⑥可以:古今意义相同。据此判断答案为A。

4.下列句子中加色词词类活用现象归类正确的一项是( )

①不爱父,故亏父而自利 ②故贼人以利其身 ③生死而肉骨 ④父之不慈子 ⑤虽至大夫之相乱家 ⑥孔子登东山而小鲁 ⑦袖利刃行向池呼鱼

A.①②/④⑤/③/⑥⑦ B.①②/④/⑤/③/⑥⑦

C.①/②⑦/③/④/⑤/⑥ D.②/①④⑤/③⑥/⑦

答案:C

解析: ①亏:动词的使动用法,使受损失。②贼:名词活用作动词,盗窃。③肉:名词的使动用法,使……长肉。④慈:形容词活用作动词,慈爱。⑤乱:形容词的使动用法,使……乱,扰乱。⑥小:形容词的意动用法,认为……小。⑦袖:名词活用作动词,用袖子藏着。据此可知答案为C。

5.下列对词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.《墨子》由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。在先秦诸子百家中,儒、墨号称显学。

B.家、国,各诸侯封地称之为“家”,卿、士大夫的封地称之为“国”,而周天子对所属周朝的疆域叫作“天下”。“修身齐家治国平天下”便是这么由来。

C.室,是堂内的供人居住寝卧的房间。古人房屋内部,前叫堂,堂后以墙隔开,后部中央叫室,室的东西两侧叫房。引申泛指居室。

D.子,“子墨子”的称谓中第一个“子”是夫子(即先生,老师)的意思,是弟子们对墨翟(墨子)的尊称。

答案:B 解析:B项,各诸侯封地称之为“国”,卿、士大夫的封地称之为“家”。

6.下列对课文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.本文中作者明确地提出了“天下兼相爱”的思想,墨子的主张舍弃了儒家宗法等级制内容,是对儒家“仁”的发展。

B.第2段从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”的观点。即:臣、子之不孝,君、父之不慈;盗贼之横行;大夫之相乱家,诸侯相攻。

C.本文语言质朴,不重文采。文辞不加修饰,能就近取譬,浅近通俗,重在以理服人。但有的句子重复出现,显得拖沓冗长。

D.本文逻辑严密,首先提出治天下当知“乱之所自起”,然后从三个方面分别论述,再通过对比指出“兼相爱”“则天下治”,最后得出结论。

答案:C 解析:C.“但有的句子重复出现,显得拖沓冗长”理解错误。文章不避繁复,说理具有严密的逻辑力量,将意思说得清楚明白,气势非凡。

7.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)必知疾之所自起,焉能攻之。

(2)起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。

必须知道疾病产生的根源,于是才能进行医治。

起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所说的乱。

(3)君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

(4)故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?

君上爱自己而不爱臣下,所以损害臣下以自利。

所以圣人既然是把治理天下作为自己的事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php