探究三 多得分,要想解题巧,数学思想离不了 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 探究三 多得分,要想解题巧,数学思想离不了 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-11 01:13:55 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

探究三 多得分,要想解题巧,数学思想离不了

一 函数与方程思想

高考试题一是着眼于知识点新颖巧妙的组合;二是着眼于对数学思想方法、数学能力的考查.如果说数学知识是数学内容,可用文字和符号来记录和描述,那么数学思想方法则是数学意识,重在领会、运用,属于思维的范畴,用以对数学问题的认识、处理和解决.高考中常用到的数学思想主要有函数与方程思想、数形结合思想、分类讨论思想、转化与化归思想.

数学思想方法与数学基本方法常常在学习、掌握数学知识的同时获得,与此同时,它们又直接对知识的形成起到指导作用.因此,在平时的学习中,我们应对数学思想方法进行认真的梳理与总结,逐个认识它们的本质特征,逐步做到自觉地、灵活地将其运用于所需要解决的问题之中.

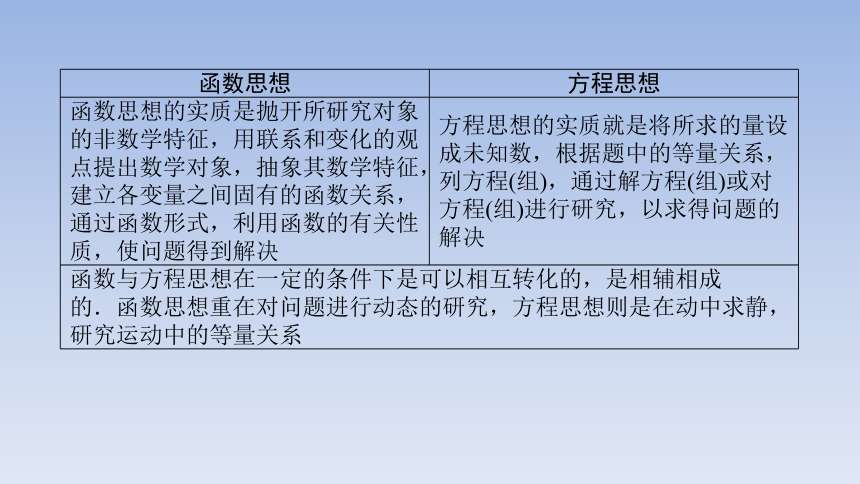

函数思想 方程思想

函数思想的实质是抛开所研究对象的非数学特征,用联系和变化的观点提出数学对象,抽象其数学特征,建立各变量之间固有的函数关系,通过函数形式,利用函数的有关性质,使问题得到解决 方程思想的实质就是将所求的量设成未知数,根据题中的等量关系,列方程(组),通过解方程(组)或对方程(组)进行研究,以求得问题的解决

函数与方程思想在一定的条件下是可以相互转化的,是相辅相成的.函数思想重在对问题进行动态的研究,方程思想则是在动中求静,研究运动中的等量关系

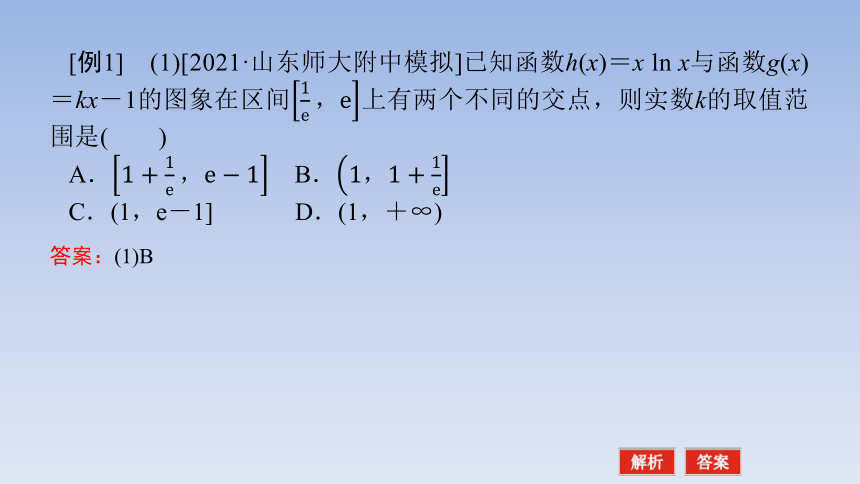

[例1] (1)[2021·山东师大附中模拟]已知函数h(x)=x ln x与函数g(x)=kx-1的图象在区间上有两个不同的交点,则实数k的取值范围是( )

A. B.

C.(1,e-1] D.(1,+∞)

答案:(1)B

解析:(1)令h(x)=g(x),得x ln x+1=kx,即+ln x=k.

若方程x ln x-kx+1=0在区间上有两个不等实根,则函数f(x)=ln x+与y=k在区间上有两个不相同的交点,f′(x)=,令=0可得x=1,当x∈时f′(x)<0,函数是减函数;当x∈(1,e]时,f′(x)>0,函数是增函数,函数的极小值,也是最小值为f(1)=1,而f=-1+e,f(e)=1+,又-1+e>1+,所以,函数的最大值为e-1.所以关于x的方程x ln x-kx+1=0在区间上有两个不等实根,则实数k的取值范围是.

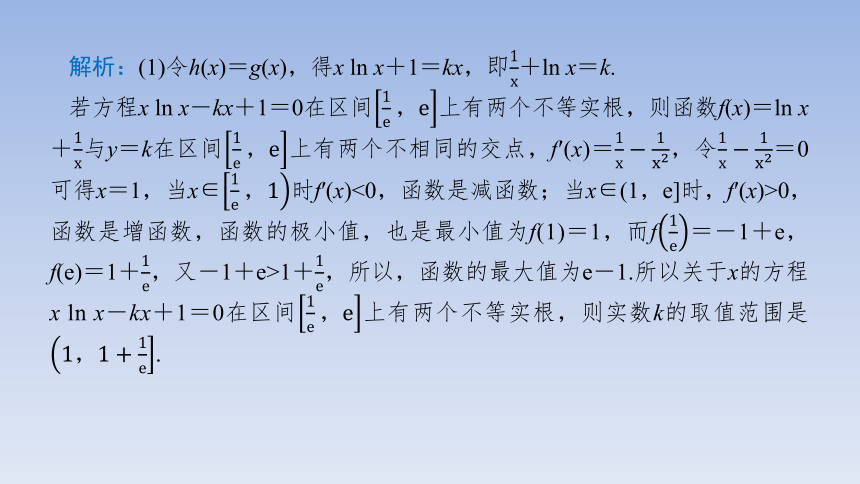

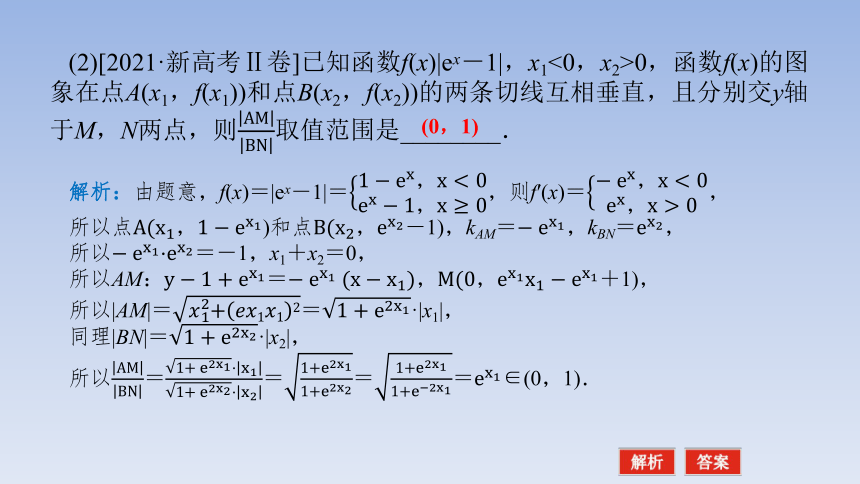

(2)[2021·新高考Ⅱ卷]已知函数f(x)|ex-1|,x1<0,x2>0,函数f(x)的图象在点A(x1,f(x1))和点B(x2,f(x2))的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,则取值范围是________.

(0,1)

解析:由题意,f(x)=|ex-1|=,则f′(x)=,

所以点)和点-1),kAM=,kBN=,

所以=-1,x1+x2=0,

所以AM:=+1),

所以|AM|==·|x1|,

同理|BN|=·|x2|,

所以====∈(0,1).

函数思想的核心是选用变量建立求解目标的函数关系式,通过函数性质的研究得出问题的答案;方程思想的核心是建立求解目标的方程(组),通过解方程(组)得出问题的答案.函数思想是动态的,方程思想是静态的.

『对接训练』

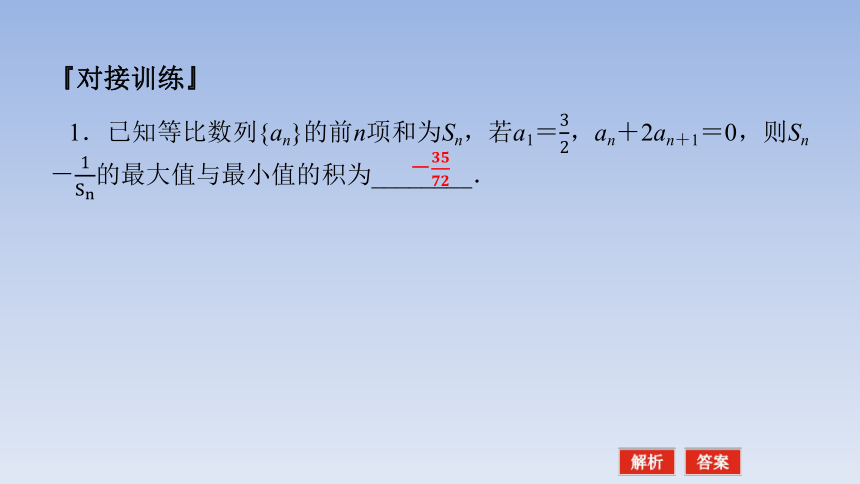

1.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若a1=,an+2an+1=0,则Sn-的最大值与最小值的积为________.

-

解析:因为an+2an+1=0,所以=-,所以等比数列{an}的公比为

-,因为a1=,所以Sn==1-.

①当n为奇数时,Sn=1+,Sn随着n的增大而减小,则1②当n为偶数时,Sn=1-,Sn随着n的增大而增大,则=S2≤Sn<1,故-≤Sn-<0.

综上,Sn-的最大值与最小值分别为,-.

故Sn-的最大值与最小值的积为=-.

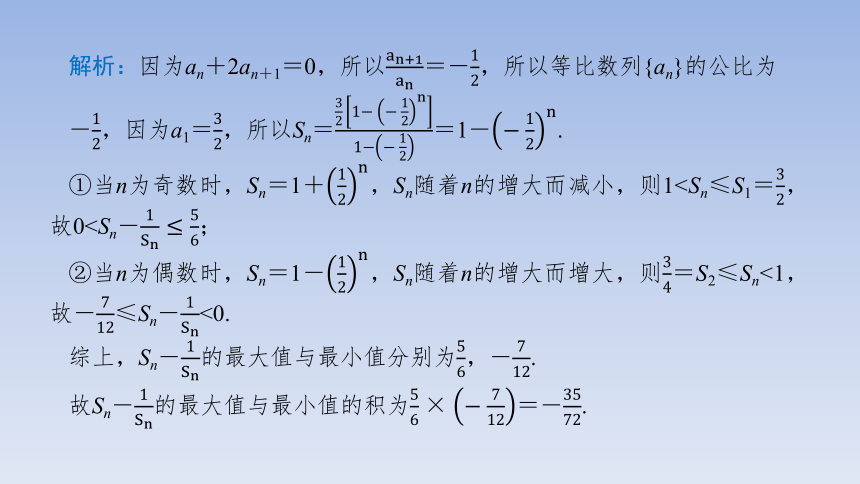

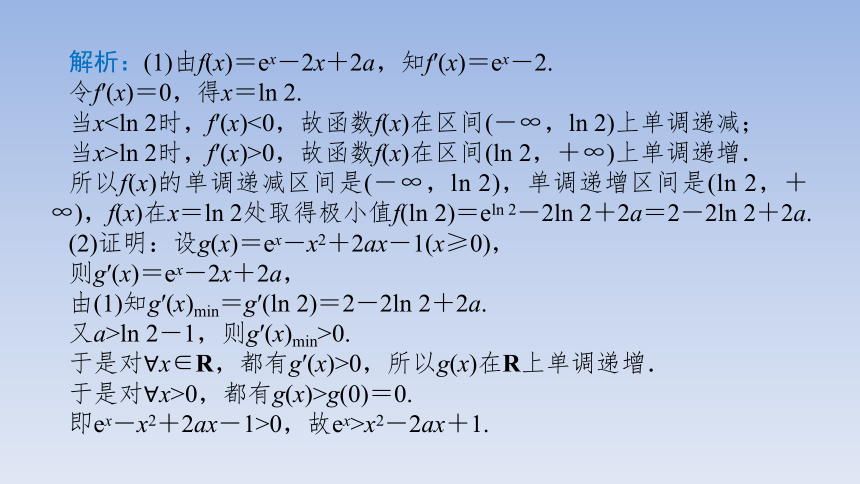

2.已知函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R,a∈R.

(1)求f(x)的单调区间与极值;

(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.

解析:(1)由f(x)=ex-2x+2a,知f′(x)=ex-2.

令f′(x)=0,得x=ln 2.

当x当x>ln 2时,f′(x)>0,故函数f(x)在区间(ln 2,+∞)上单调递增.

所以f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2处取得极小值f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a.

(2)证明:设g(x)=ex-x2+2ax-1(x≥0),

则g′(x)=ex-2x+2a,

由(1)知g′(x)min=g′(ln 2)=2-2ln 2+2a.

又a>ln 2-1,则g′(x)min>0.

于是对 x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R上单调递增.

于是对 x>0,都有g(x)>g(0)=0.

即ex-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.

二 数形结合思想

以形助数(数题形解) 以数辅形(形题数解)

借助形的生动性和直观性来阐述数之间的关系,把数转化为形,即以形作为手段,数作为目的的解决数学问题的数学思想 借助于数的精确性和规范性及严密性来阐明形的某些属性,即以数作为手段,形作为目的的解决问题的数学思想

数形结合思想通过“以形助数,以数辅形”,使复杂问题简单化,抽象问题具体化,能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质,它是数学的规律性与灵活性的有机结合

[例2] (1)已知圆C:(x-3)2+(y-4)2=1和两点A(-m,0),B(m,0)(m>0).若圆C上存在点P,使得∠APB=90°,则m的最大值为( )

A.7 B.6

C.5 D.4

答案:B

解析:(1)根据题意,画出示意图,如图所示,则圆心C的坐标为(3,4),半径r=1,且|AB|=2m,因为∠APB=90°,连接OP,易知|OP|=|AB|=m.

要求m的最大值,即求圆C上的点P到原点O的最大距离.因为|OC|==5,所以|OP|max=|OC|+r=6,即m的最大值为6.故选B.

(2)[2021·全国甲卷理]已知函数f(x)=2cos (ωx+φ)的部分图象如图所示,则满足条件>0的最小正整数x为________.

2

(2)由题图可知,T==(T为f(x)的最小正周期),得T=π,所以ω=2,所以f(x)=2cos (2x+φ).点可看作“五点作图法”中的第二个点,则2×+φ=,得φ=-,所以f(x)=2cos ,所以f=2cos =2cos =2cos =1,f=2cos =2cos =0,所以>0,即(f(x)-1)f(x)>0,可得f(x)>1或f(x)<0,所以cos >或cos <0.当x=1时,2x-=2-∈,cos ∈,不符合题意;当x=2时,2x-=4-∈,cos <0,符合题意.所以满足题意的最小正整数x为2.

利用数形结合探究方程解的问题应注意两点

(1)讨论方程的解(或函数的零点)一般可构造两个函数,使问题转化为讨论两曲线的交点问题,但用此法讨论方程的解一定要注意图象的准确性、全面性,否则会得到错解.

(2)正确作出两个函数的图象是解决此类问题的关键,数形结合应以快和准为原则,不要刻意去用数形结合.

『对接训练』

3.已知△ABC是边长为2的等边三角形,P为平面ABC内一点,则·()的最小值是( )

A.-2 B.- C.- D.-1

答案:B

解析:

如图,以等边三角形ABC的底边BC所在直线为x轴,以BC的垂直平分线为y轴建立平面直角坐标系,则A(0,),B(-1,0),C(1,0).设P(x,y),则=(-x,-y),=(-1-x,-y),=(1-x,-y).

所以·()=(-x,-y)·(-2x,-2y)=2x2+2-.

当x=0,y=时,·()取得最小值-.

4.已知O为坐标原点,设F1,F2分别是双曲线x2-y2=1的左、右焦点,P为双曲线左支上任意一点,过点F1作∠F1PF2的平分线的垂线,垂足为H,则|OH|=( )

A.1 B.2 C.4 D.

答案:A

解析:如图所示,延长F1H交PF2于点Q,

由PH为∠F1PF2的平分线及PH⊥F1Q,

可知|PF1|=|PQ|.

根据双曲线的定义,得|PF2|-|PF1|=2,

即|PF2|-|PQ|=2,从而|QF2|=2.

在△F1QF2中,易知OH为中位线,

则|OH|=1.故选A.

三 分类讨论思想

分类讨论的原则 分类讨论的常见类型

(1)不重不漏 (2)标准要统一,层次要分明 (3)能不分类的要尽量避免,决不无原则的讨论 (1)由数学概念而引起的分类讨论

(2)由数学运算要求而引起的分类讨论

(3)由性质、定理、公式的限制而引起的分类讨论

(4)由图形的不确定性而引起的分类讨论

(5)由参数的变化而引起的分类讨论

分类讨论的思想是将一个较复杂的数学问题分解成若干个基础性问题,通过对基础性问题的解答来实现解决原问题的策略

[例3] 设函数f(x)=x2-2x+2a ln x,(a∈R)讨论函数f(x)的单调性.

解析:f′(x)=2x-2+=(x>0),

令g(x)=2x2-2x+2a,Δ=4(1-4a),

(ⅰ)当Δ≤0,即a≥时,g(x)≥0,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;

(ⅱ)当Δ>0,即a<时,

设g(x)=0的两根为x1,x2(x1①若0当x∈(0,x1)时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,

当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0,所以f(x)在(x1,x2)上单调递减;

②若a≤0,则x1≤0当x∈(0,x2)时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,x2)上单调递减,

当x∈(x2,+∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在(x2,+∞)上单调递增.

综上,当a≥时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;

当0当a≤0时,f(x)在上单调递减,在上单调递增.

(1)分类思想是解答数学问题时,按照问题的不同发展方向分别进行解决的思想方法;整合思想是把一个问题中各个解决的部分,进行合并、提炼得出整体结论的思想方法.利用分类与整合思想的解题过程是“合—分—合”.

(2)高考以解答题的方式考查分类与整合思想,主要是函数导数解答题、数列题和解析几何解答题等.

『对接训练』

5.[2021·全国乙卷理]设B是椭圆C:=1(a>b>0)的上顶点,若C上的任意一点P都满足|PB|≤2b,则C的离心率的取值范围是( )

A. B.

C. D.

答案:C

解析:设P(x0,y0),由B(0,b),因为=1,a2=b2+c2,所以

|PB|2=+(y0-b)2=(y0-b)2 =-++a2+b2,

因为-b≤y0≤b,当-≤-b,即b2≥c2时b2b2c2a2c2->-b,即b2四 转化与化归思想

转化与化归的原则 常见的转化与化归的方法

(1)熟悉化原则 (2)简单化原则 (3)直观化原则 (4)正难则反原则 (1)直接转化法 (2)换元法 (3)数形结合法 (4)构造法

(5)坐标法 (6)类比法 (7)特殊化方法 (8)等价问题法

(9)加强命题法 (10)补集法

转化与化归思想就是在研究和解决有关数学问题时,采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而使问题得到解决的一种数学思想方法

[例4] (1)[2021·全国甲卷理]已知F1,F2为椭圆C:=1的两个焦点,P,Q为C上关于坐标原点对称的两点,且|PQ|=|F1F2|,则四边形PF1QF2的面积为________.

8

解析:(1)根据椭圆的对称性及|PQ|=|F1F2|可以得到四边形PF1QF2为对角线相等的平行四边形,所以四边形PF1QF2为矩形.设|PF1|=m,则|PF2|=2a-|PF1|=8-m,则|PF1|2+|PF2|2=m2+(8-m)2=2m2+64-16m=|F1F2|2=4c2=4(a2-b2)=48,得m(8-m)=8,所以四边形PF1QF2的面积为|PF1|×|PF2|=m(8-m)=8.

(2)已知函数f(x)=3e|x|.若存在实数t∈[-1,+∞),使得对任意的x∈[1,m],m∈Z且m>1,都有f(x+t)≤3ex,试求m的最大值.

解析:(2)∵当t∈[-1,+∞)且x∈[1,m]时,x+t≥0,

∴f(x+t)≤3ex ex+t≤ex t≤1+ln x-x.

∴原命题等价转化为:存在实数t∈[-1,+∞),使得不等式t≤1+ln x-x对任意x∈[1,m]恒成立.

令h(x)=1+ln x-x(1≤x≤m).∵h′(x)=-1≤0,

∴函数h(x)在[1,+∞)上为减函数,

又x∈[1,m],∴h(x)min=h(m)=1+ln m-m.∴要使得对任意x∈[1,m],t值恒存在,只需1+ln m-m≥-1.∵h(3)=ln 3-2=ln >ln =-1,

h(4)=ln 4-3=ln∴满足条件的最整数m的值为3.

(1)化归思想是根据熟知的数学结论和已知掌握的数学题目解法,把数学问题化生疏为熟练、化困难为容易、化整体为局部、化复杂为简单的解决问题的思想方法;

(2)转化思想是根据熟知的数学结论和已知掌握的数学题目解法,把数学问题化空间为平面、化高维为低维、化复杂为简单解决问题的思想方法.化归转化思想的实质是“化不能为可能”,使用化归转化思想需要有数学知识和解题经验的积累.

『对接训练』

6.已知函数f(x)=x3+3ax-1,g(x)=f′(x)-ax-5,其中f′(x)是f(x)的导函数.对任意a∈[-1,1]都有g(x)<0,则实数x的取值范围为

________.

解析:由题意,知g(x)=3x2-ax+3a-5,

令φ(a)=(3-x)a+3x2-5,-1≤a≤1.

因为对a∈[-1,1],恒有g(x)<0,即φ(a)<0,

所以即

解得-故当x∈时,对任意a∈[-1,1]都有g(x)<0.

7.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,BC=2,BB1=3,∠ABC=90°,点D为侧棱BB1上的动点.当AD+DC1最小时,三棱锥

D-ABC1的体积为________.

解析:将平面AA1B1B沿着B1B旋转到与平面CC1B1B在同一平面上(点B在线段AC上),连接AC1与B1B相交于点D,此时AD+DC1最小,BD=CC1=1.因为在直三棱柱中,BC⊥AB,BC⊥BB1,且BB1=B,所以BC⊥平面AA1B1B,又CC1∥平面AA1B1B,所以V三棱锥D-ABC1=V三棱锥C1-ABD=V三棱锥C-ABD=S△ABD·BC=×1×1×2=.

探究三 多得分,要想解题巧,数学思想离不了

一 函数与方程思想

高考试题一是着眼于知识点新颖巧妙的组合;二是着眼于对数学思想方法、数学能力的考查.如果说数学知识是数学内容,可用文字和符号来记录和描述,那么数学思想方法则是数学意识,重在领会、运用,属于思维的范畴,用以对数学问题的认识、处理和解决.高考中常用到的数学思想主要有函数与方程思想、数形结合思想、分类讨论思想、转化与化归思想.

数学思想方法与数学基本方法常常在学习、掌握数学知识的同时获得,与此同时,它们又直接对知识的形成起到指导作用.因此,在平时的学习中,我们应对数学思想方法进行认真的梳理与总结,逐个认识它们的本质特征,逐步做到自觉地、灵活地将其运用于所需要解决的问题之中.

函数思想 方程思想

函数思想的实质是抛开所研究对象的非数学特征,用联系和变化的观点提出数学对象,抽象其数学特征,建立各变量之间固有的函数关系,通过函数形式,利用函数的有关性质,使问题得到解决 方程思想的实质就是将所求的量设成未知数,根据题中的等量关系,列方程(组),通过解方程(组)或对方程(组)进行研究,以求得问题的解决

函数与方程思想在一定的条件下是可以相互转化的,是相辅相成的.函数思想重在对问题进行动态的研究,方程思想则是在动中求静,研究运动中的等量关系

[例1] (1)[2021·山东师大附中模拟]已知函数h(x)=x ln x与函数g(x)=kx-1的图象在区间上有两个不同的交点,则实数k的取值范围是( )

A. B.

C.(1,e-1] D.(1,+∞)

答案:(1)B

解析:(1)令h(x)=g(x),得x ln x+1=kx,即+ln x=k.

若方程x ln x-kx+1=0在区间上有两个不等实根,则函数f(x)=ln x+与y=k在区间上有两个不相同的交点,f′(x)=,令=0可得x=1,当x∈时f′(x)<0,函数是减函数;当x∈(1,e]时,f′(x)>0,函数是增函数,函数的极小值,也是最小值为f(1)=1,而f=-1+e,f(e)=1+,又-1+e>1+,所以,函数的最大值为e-1.所以关于x的方程x ln x-kx+1=0在区间上有两个不等实根,则实数k的取值范围是.

(2)[2021·新高考Ⅱ卷]已知函数f(x)|ex-1|,x1<0,x2>0,函数f(x)的图象在点A(x1,f(x1))和点B(x2,f(x2))的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,则取值范围是________.

(0,1)

解析:由题意,f(x)=|ex-1|=,则f′(x)=,

所以点)和点-1),kAM=,kBN=,

所以=-1,x1+x2=0,

所以AM:=+1),

所以|AM|==·|x1|,

同理|BN|=·|x2|,

所以====∈(0,1).

函数思想的核心是选用变量建立求解目标的函数关系式,通过函数性质的研究得出问题的答案;方程思想的核心是建立求解目标的方程(组),通过解方程(组)得出问题的答案.函数思想是动态的,方程思想是静态的.

『对接训练』

1.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若a1=,an+2an+1=0,则Sn-的最大值与最小值的积为________.

-

解析:因为an+2an+1=0,所以=-,所以等比数列{an}的公比为

-,因为a1=,所以Sn==1-.

①当n为奇数时,Sn=1+,Sn随着n的增大而减小,则1

综上,Sn-的最大值与最小值分别为,-.

故Sn-的最大值与最小值的积为=-.

2.已知函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R,a∈R.

(1)求f(x)的单调区间与极值;

(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.

解析:(1)由f(x)=ex-2x+2a,知f′(x)=ex-2.

令f′(x)=0,得x=ln 2.

当x

所以f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2处取得极小值f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a.

(2)证明:设g(x)=ex-x2+2ax-1(x≥0),

则g′(x)=ex-2x+2a,

由(1)知g′(x)min=g′(ln 2)=2-2ln 2+2a.

又a>ln 2-1,则g′(x)min>0.

于是对 x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R上单调递增.

于是对 x>0,都有g(x)>g(0)=0.

即ex-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.

二 数形结合思想

以形助数(数题形解) 以数辅形(形题数解)

借助形的生动性和直观性来阐述数之间的关系,把数转化为形,即以形作为手段,数作为目的的解决数学问题的数学思想 借助于数的精确性和规范性及严密性来阐明形的某些属性,即以数作为手段,形作为目的的解决问题的数学思想

数形结合思想通过“以形助数,以数辅形”,使复杂问题简单化,抽象问题具体化,能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质,它是数学的规律性与灵活性的有机结合

[例2] (1)已知圆C:(x-3)2+(y-4)2=1和两点A(-m,0),B(m,0)(m>0).若圆C上存在点P,使得∠APB=90°,则m的最大值为( )

A.7 B.6

C.5 D.4

答案:B

解析:(1)根据题意,画出示意图,如图所示,则圆心C的坐标为(3,4),半径r=1,且|AB|=2m,因为∠APB=90°,连接OP,易知|OP|=|AB|=m.

要求m的最大值,即求圆C上的点P到原点O的最大距离.因为|OC|==5,所以|OP|max=|OC|+r=6,即m的最大值为6.故选B.

(2)[2021·全国甲卷理]已知函数f(x)=2cos (ωx+φ)的部分图象如图所示,则满足条件>0的最小正整数x为________.

2

(2)由题图可知,T==(T为f(x)的最小正周期),得T=π,所以ω=2,所以f(x)=2cos (2x+φ).点可看作“五点作图法”中的第二个点,则2×+φ=,得φ=-,所以f(x)=2cos ,所以f=2cos =2cos =2cos =1,f=2cos =2cos =0,所以>0,即(f(x)-1)f(x)>0,可得f(x)>1或f(x)<0,所以cos >或cos <0.当x=1时,2x-=2-∈,cos ∈,不符合题意;当x=2时,2x-=4-∈,cos <0,符合题意.所以满足题意的最小正整数x为2.

利用数形结合探究方程解的问题应注意两点

(1)讨论方程的解(或函数的零点)一般可构造两个函数,使问题转化为讨论两曲线的交点问题,但用此法讨论方程的解一定要注意图象的准确性、全面性,否则会得到错解.

(2)正确作出两个函数的图象是解决此类问题的关键,数形结合应以快和准为原则,不要刻意去用数形结合.

『对接训练』

3.已知△ABC是边长为2的等边三角形,P为平面ABC内一点,则·()的最小值是( )

A.-2 B.- C.- D.-1

答案:B

解析:

如图,以等边三角形ABC的底边BC所在直线为x轴,以BC的垂直平分线为y轴建立平面直角坐标系,则A(0,),B(-1,0),C(1,0).设P(x,y),则=(-x,-y),=(-1-x,-y),=(1-x,-y).

所以·()=(-x,-y)·(-2x,-2y)=2x2+2-.

当x=0,y=时,·()取得最小值-.

4.已知O为坐标原点,设F1,F2分别是双曲线x2-y2=1的左、右焦点,P为双曲线左支上任意一点,过点F1作∠F1PF2的平分线的垂线,垂足为H,则|OH|=( )

A.1 B.2 C.4 D.

答案:A

解析:如图所示,延长F1H交PF2于点Q,

由PH为∠F1PF2的平分线及PH⊥F1Q,

可知|PF1|=|PQ|.

根据双曲线的定义,得|PF2|-|PF1|=2,

即|PF2|-|PQ|=2,从而|QF2|=2.

在△F1QF2中,易知OH为中位线,

则|OH|=1.故选A.

三 分类讨论思想

分类讨论的原则 分类讨论的常见类型

(1)不重不漏 (2)标准要统一,层次要分明 (3)能不分类的要尽量避免,决不无原则的讨论 (1)由数学概念而引起的分类讨论

(2)由数学运算要求而引起的分类讨论

(3)由性质、定理、公式的限制而引起的分类讨论

(4)由图形的不确定性而引起的分类讨论

(5)由参数的变化而引起的分类讨论

分类讨论的思想是将一个较复杂的数学问题分解成若干个基础性问题,通过对基础性问题的解答来实现解决原问题的策略

[例3] 设函数f(x)=x2-2x+2a ln x,(a∈R)讨论函数f(x)的单调性.

解析:f′(x)=2x-2+=(x>0),

令g(x)=2x2-2x+2a,Δ=4(1-4a),

(ⅰ)当Δ≤0,即a≥时,g(x)≥0,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;

(ⅱ)当Δ>0,即a<时,

设g(x)=0的两根为x1,x2(x1

当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0,所以f(x)在(x1,x2)上单调递减;

②若a≤0,则x1≤0

当x∈(x2,+∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在(x2,+∞)上单调递增.

综上,当a≥时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;

当0

(1)分类思想是解答数学问题时,按照问题的不同发展方向分别进行解决的思想方法;整合思想是把一个问题中各个解决的部分,进行合并、提炼得出整体结论的思想方法.利用分类与整合思想的解题过程是“合—分—合”.

(2)高考以解答题的方式考查分类与整合思想,主要是函数导数解答题、数列题和解析几何解答题等.

『对接训练』

5.[2021·全国乙卷理]设B是椭圆C:=1(a>b>0)的上顶点,若C上的任意一点P都满足|PB|≤2b,则C的离心率的取值范围是( )

A. B.

C. D.

答案:C

解析:设P(x0,y0),由B(0,b),因为=1,a2=b2+c2,所以

|PB|2=+(y0-b)2=(y0-b)2 =-++a2+b2,

因为-b≤y0≤b,当-≤-b,即b2≥c2时b2b2c2a2c2->-b,即b2

转化与化归的原则 常见的转化与化归的方法

(1)熟悉化原则 (2)简单化原则 (3)直观化原则 (4)正难则反原则 (1)直接转化法 (2)换元法 (3)数形结合法 (4)构造法

(5)坐标法 (6)类比法 (7)特殊化方法 (8)等价问题法

(9)加强命题法 (10)补集法

转化与化归思想就是在研究和解决有关数学问题时,采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而使问题得到解决的一种数学思想方法

[例4] (1)[2021·全国甲卷理]已知F1,F2为椭圆C:=1的两个焦点,P,Q为C上关于坐标原点对称的两点,且|PQ|=|F1F2|,则四边形PF1QF2的面积为________.

8

解析:(1)根据椭圆的对称性及|PQ|=|F1F2|可以得到四边形PF1QF2为对角线相等的平行四边形,所以四边形PF1QF2为矩形.设|PF1|=m,则|PF2|=2a-|PF1|=8-m,则|PF1|2+|PF2|2=m2+(8-m)2=2m2+64-16m=|F1F2|2=4c2=4(a2-b2)=48,得m(8-m)=8,所以四边形PF1QF2的面积为|PF1|×|PF2|=m(8-m)=8.

(2)已知函数f(x)=3e|x|.若存在实数t∈[-1,+∞),使得对任意的x∈[1,m],m∈Z且m>1,都有f(x+t)≤3ex,试求m的最大值.

解析:(2)∵当t∈[-1,+∞)且x∈[1,m]时,x+t≥0,

∴f(x+t)≤3ex ex+t≤ex t≤1+ln x-x.

∴原命题等价转化为:存在实数t∈[-1,+∞),使得不等式t≤1+ln x-x对任意x∈[1,m]恒成立.

令h(x)=1+ln x-x(1≤x≤m).∵h′(x)=-1≤0,

∴函数h(x)在[1,+∞)上为减函数,

又x∈[1,m],∴h(x)min=h(m)=1+ln m-m.∴要使得对任意x∈[1,m],t值恒存在,只需1+ln m-m≥-1.∵h(3)=ln 3-2=ln >ln =-1,

h(4)=ln 4-3=ln

(1)化归思想是根据熟知的数学结论和已知掌握的数学题目解法,把数学问题化生疏为熟练、化困难为容易、化整体为局部、化复杂为简单的解决问题的思想方法;

(2)转化思想是根据熟知的数学结论和已知掌握的数学题目解法,把数学问题化空间为平面、化高维为低维、化复杂为简单解决问题的思想方法.化归转化思想的实质是“化不能为可能”,使用化归转化思想需要有数学知识和解题经验的积累.

『对接训练』

6.已知函数f(x)=x3+3ax-1,g(x)=f′(x)-ax-5,其中f′(x)是f(x)的导函数.对任意a∈[-1,1]都有g(x)<0,则实数x的取值范围为

________.

解析:由题意,知g(x)=3x2-ax+3a-5,

令φ(a)=(3-x)a+3x2-5,-1≤a≤1.

因为对a∈[-1,1],恒有g(x)<0,即φ(a)<0,

所以即

解得-

7.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,BC=2,BB1=3,∠ABC=90°,点D为侧棱BB1上的动点.当AD+DC1最小时,三棱锥

D-ABC1的体积为________.

解析:将平面AA1B1B沿着B1B旋转到与平面CC1B1B在同一平面上(点B在线段AC上),连接AC1与B1B相交于点D,此时AD+DC1最小,BD=CC1=1.因为在直三棱柱中,BC⊥AB,BC⊥BB1,且BB1=B,所以BC⊥平面AA1B1B,又CC1∥平面AA1B1B,所以V三棱锥D-ABC1=V三棱锥C1-ABD=V三棱锥C-ABD=S△ABD·BC=×1×1×2=.

同课章节目录