大题专攻(二) 立体几何中的综合问题 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 大题专攻(二) 立体几何中的综合问题 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-15 11:04:50 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

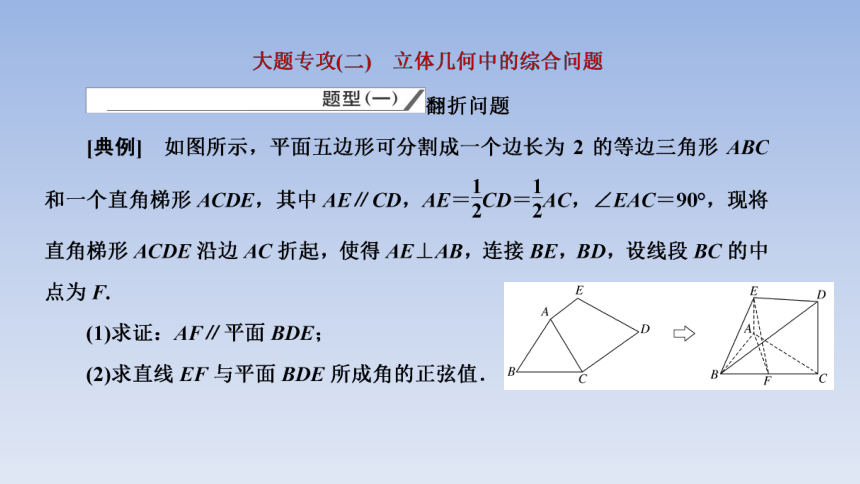

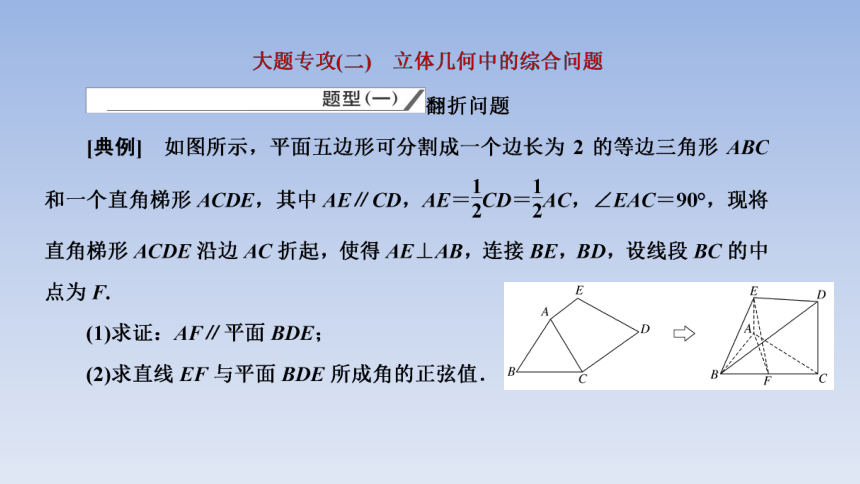

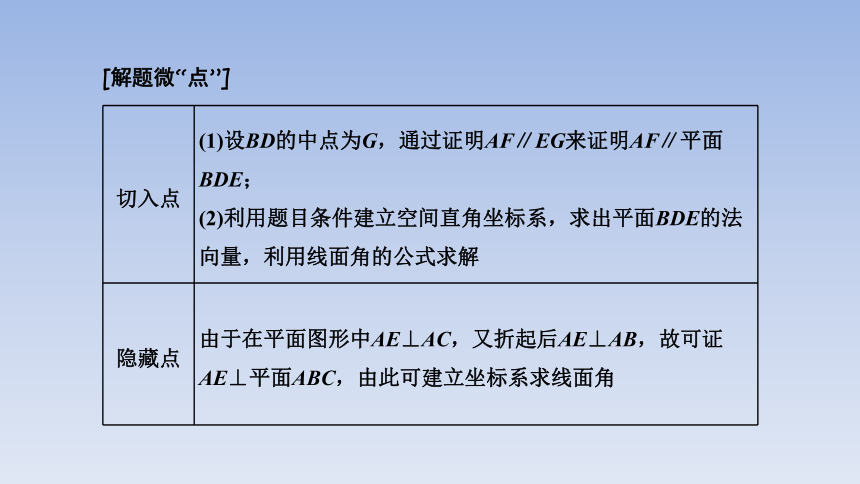

[解题微“点”]

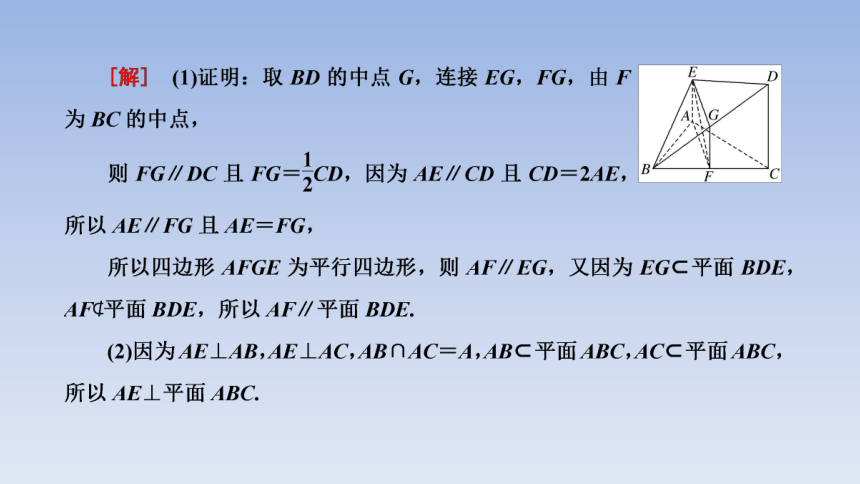

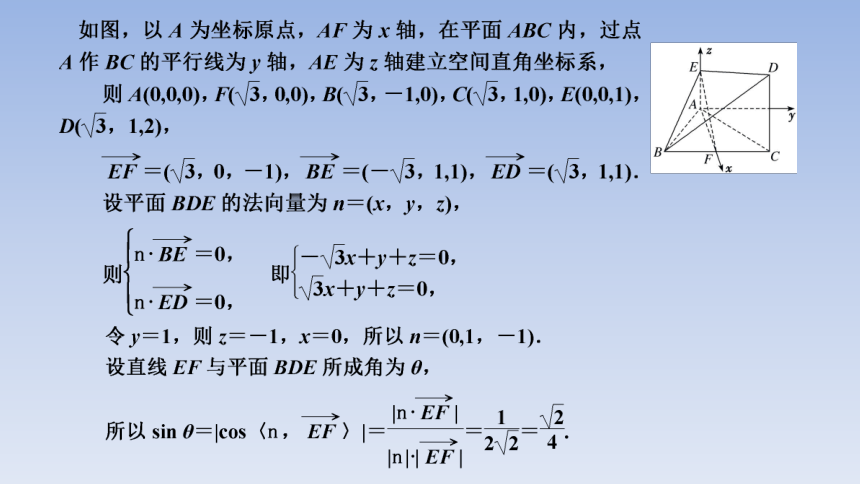

切入点 (1)设BD的中点为G,通过证明AF∥EG来证明AF∥平面BDE;

(2)利用题目条件建立空间直角坐标系,求出平面BDE的法向量,利用线面角的公式求解

隐藏点 由于在平面图形中AE⊥AC,又折起后AE⊥AB,故可证AE⊥平面ABC,由此可建立坐标系求线面角

[提分技巧]

画好翻折前后的平面图形与立体图形,分清翻折前后图形的位置和数量关系的变与不变.一般地,位于“折痕”同侧的点、线、面之间的位置和数量关系不变,而位于“折痕”两侧的点、线、面之间的位置关系会发生变化;对于不变的关系应在平面图形中处理,而对于变化的关系则要在立体图形中解决.

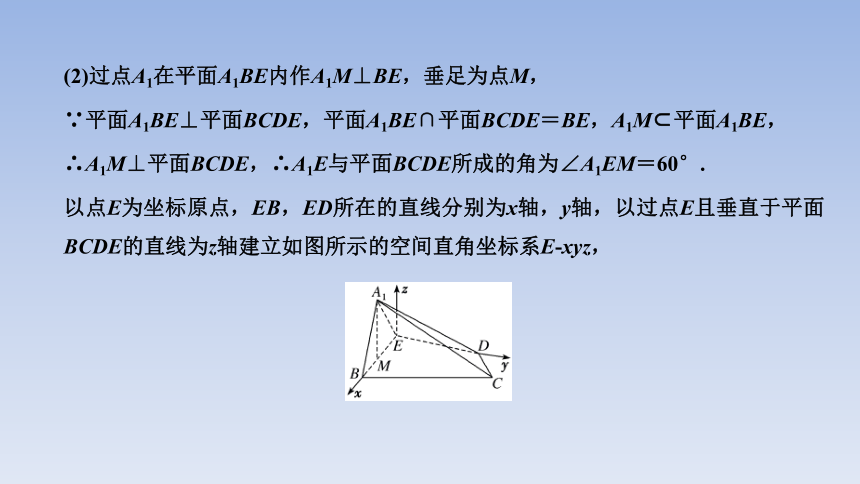

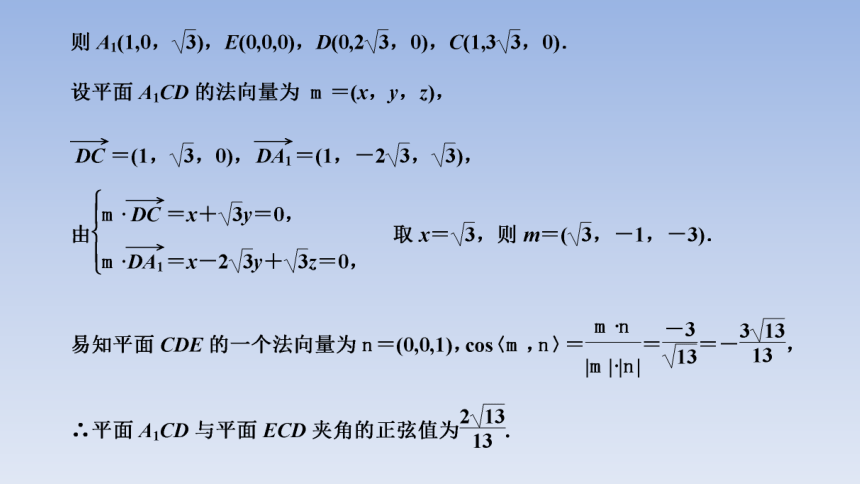

(2)过点A1在平面A1BE内作A1M⊥BE,垂足为点M,

∵平面A1BE⊥平面BCDE,平面A1BE∩平面BCDE=BE,A1M 平面A1BE,

∴A1M⊥平面BCDE,∴A1E与平面BCDE所成的角为∠A1EM=60°.

以点E为坐标原点,EB,ED所在的直线分别为x轴,y轴,以过点E且垂直于平面BCDE的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系E xyz,

[解题微“点”]

[提分技巧]

解决立体几何中探索性问题的基本方法

(1)通常假设问题中的数学对象存在或结论成立,再在这个前提下进行推理,如果能推出与条件吻合的数据或事实,说明假设成立,并可进一步证明;否则假设不成立.

(2)探索线段上是否存在满足条件的点时,一定注意三点共线的条件的应用.

解:(1)证明:取棱AA1的中点O,连接CO,OD,

∵AC=AA1,且∠AA1C=60°,∴△AA1C为等边三角形,∴AA1⊥OC,

∵四边形ABB1A1为正方形,且O,D分别是AA1,BB1的中点,

∴AA1⊥OD,∵OC∩OD=O,OC 平面OCD,OD 平面OCD,

∴AA1⊥平面OCD,∵CD 平面OCD,∴AA1⊥CD.

(2)∵平面AA1C1C⊥平面ABB1A1,平面AA1C1C∩平面ABB1A1=AA1,

且OC⊥AA1,OC 平面AA1C1C,∴OC⊥平面ABB1A1.

以O为坐标原点,以OA,OD,OC所在的直线分别为x轴、y轴、

z轴,建立空间直角坐标系(如图所示),不妨设AB=2,

最值与范围问题

[典例] 如图,C是以AB为直径的圆O上异于A,B的点,平面PAC⊥平面ABC,△PAC中,PA=PC=AC=2,BC=4,E,F分别是PC,PB的中点.

(1)求证:BC⊥平面PAC;

(2)记平面AEF与平面ABC的交线为直线l,点Q为直线l上动点,求直线PQ与平面AEF所成的角的取值范围.

[解] (1)证明:∵C是以AB为直径的圆O上异于A,B的点,∴BC⊥AC,

又平面PAC⊥平面ABC,且平面PAC∩平面ABC=AC,BC 平面ABC,

∴BC⊥平面PAC.

(2)由E,F分别是PC,PB的中点,∴BC∥EF,

又EF 平面AEF,BC 平面AEF,

∴BC∥平面AEF,

又BC 平面ABC,平面AEF∩平面ABC=l,∴BC∥l.

[提分技巧]

(1)立体几何中的最值或范围问题的一般类型是求角或距离、线段长度等的最值或范围.

(2)解决此类问题的方法是把角、距离或线段长度表示为某个量的函数,利用函数的单调性求解.

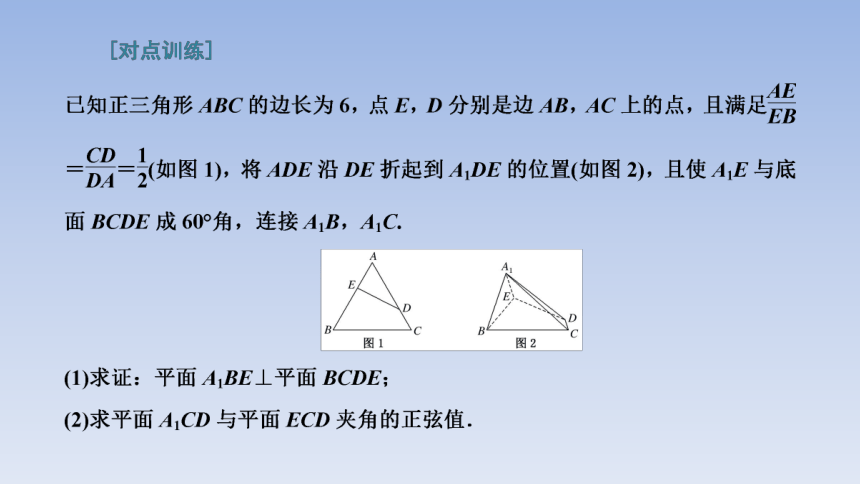

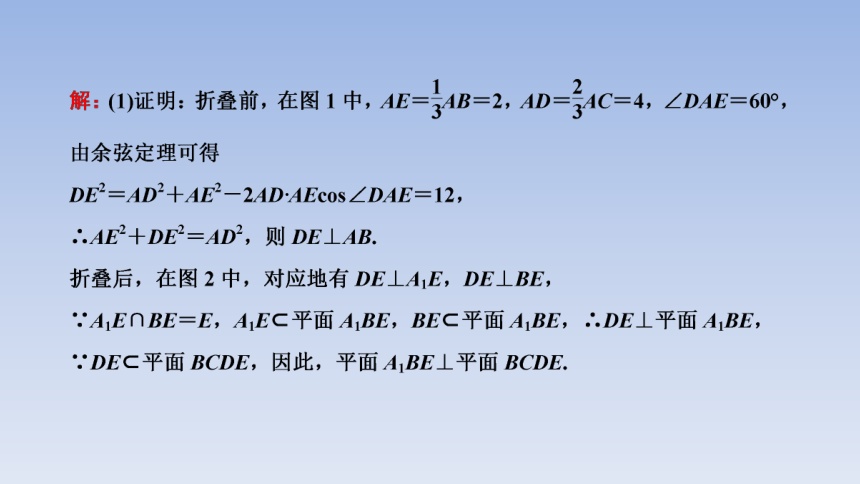

[对点训练]

如图,已知正三棱柱ABC- A1B1C1的各棱长都是4,E是BC的中点,

动点F在侧棱CC1上,且不与点C重合.

(1)当CF=1时,求证:EF⊥A1C;

(2)设二面角C AF E的大小为θ,求cos θ的最大值.

[解题微“点”]

切入点 (1)设BD的中点为G,通过证明AF∥EG来证明AF∥平面BDE;

(2)利用题目条件建立空间直角坐标系,求出平面BDE的法向量,利用线面角的公式求解

隐藏点 由于在平面图形中AE⊥AC,又折起后AE⊥AB,故可证AE⊥平面ABC,由此可建立坐标系求线面角

[提分技巧]

画好翻折前后的平面图形与立体图形,分清翻折前后图形的位置和数量关系的变与不变.一般地,位于“折痕”同侧的点、线、面之间的位置和数量关系不变,而位于“折痕”两侧的点、线、面之间的位置关系会发生变化;对于不变的关系应在平面图形中处理,而对于变化的关系则要在立体图形中解决.

(2)过点A1在平面A1BE内作A1M⊥BE,垂足为点M,

∵平面A1BE⊥平面BCDE,平面A1BE∩平面BCDE=BE,A1M 平面A1BE,

∴A1M⊥平面BCDE,∴A1E与平面BCDE所成的角为∠A1EM=60°.

以点E为坐标原点,EB,ED所在的直线分别为x轴,y轴,以过点E且垂直于平面BCDE的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系E xyz,

[解题微“点”]

[提分技巧]

解决立体几何中探索性问题的基本方法

(1)通常假设问题中的数学对象存在或结论成立,再在这个前提下进行推理,如果能推出与条件吻合的数据或事实,说明假设成立,并可进一步证明;否则假设不成立.

(2)探索线段上是否存在满足条件的点时,一定注意三点共线的条件的应用.

解:(1)证明:取棱AA1的中点O,连接CO,OD,

∵AC=AA1,且∠AA1C=60°,∴△AA1C为等边三角形,∴AA1⊥OC,

∵四边形ABB1A1为正方形,且O,D分别是AA1,BB1的中点,

∴AA1⊥OD,∵OC∩OD=O,OC 平面OCD,OD 平面OCD,

∴AA1⊥平面OCD,∵CD 平面OCD,∴AA1⊥CD.

(2)∵平面AA1C1C⊥平面ABB1A1,平面AA1C1C∩平面ABB1A1=AA1,

且OC⊥AA1,OC 平面AA1C1C,∴OC⊥平面ABB1A1.

以O为坐标原点,以OA,OD,OC所在的直线分别为x轴、y轴、

z轴,建立空间直角坐标系(如图所示),不妨设AB=2,

最值与范围问题

[典例] 如图,C是以AB为直径的圆O上异于A,B的点,平面PAC⊥平面ABC,△PAC中,PA=PC=AC=2,BC=4,E,F分别是PC,PB的中点.

(1)求证:BC⊥平面PAC;

(2)记平面AEF与平面ABC的交线为直线l,点Q为直线l上动点,求直线PQ与平面AEF所成的角的取值范围.

[解] (1)证明:∵C是以AB为直径的圆O上异于A,B的点,∴BC⊥AC,

又平面PAC⊥平面ABC,且平面PAC∩平面ABC=AC,BC 平面ABC,

∴BC⊥平面PAC.

(2)由E,F分别是PC,PB的中点,∴BC∥EF,

又EF 平面AEF,BC 平面AEF,

∴BC∥平面AEF,

又BC 平面ABC,平面AEF∩平面ABC=l,∴BC∥l.

[提分技巧]

(1)立体几何中的最值或范围问题的一般类型是求角或距离、线段长度等的最值或范围.

(2)解决此类问题的方法是把角、距离或线段长度表示为某个量的函数,利用函数的单调性求解.

[对点训练]

如图,已知正三棱柱ABC- A1B1C1的各棱长都是4,E是BC的中点,

动点F在侧棱CC1上,且不与点C重合.

(1)当CF=1时,求证:EF⊥A1C;

(2)设二面角C AF E的大小为θ,求cos θ的最大值.

同课章节目录