初中语文中考二轮复习——“理清写作思路”课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中语文中考二轮复习——“理清写作思路”课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 225.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-19 23:20:29 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

理清写作思路,成就妙手文章

思路,是个比喻的说法,把一番话、一篇文章比作思想走的一条路。思想从什么地方出发,怎样一步一步往前走,最后达到这条路的终点,都要踏踏实实摸清楚,这就是注意思路的开展。

——叶圣陶

“思路的开展”其实就是做到条理清楚,层次分明。那么,有什么办法能够让作文思路清晰呢

一、整体构思有方法

我们每次看到作文题时,可能会有很多想法,会想到很多材料。这时千万别急着动笔,先要弄清楚自己的作文要表达的中心是什么,再据此取舍材料,并大致思考文章的整体结构。常见的结构有:“一线串珠”式结构、“蒙太奇”式结构、“波澜起伏”式结构等。

(一)“一线串珠”式结构

“一线串珠”,就是用一根“线”将同一中心的多个材料组织起来。所谓“线”,即线索;所谓“珠”,即生动丰富的材料。记叙类文章,常见的线索有以下几种:以具体事物为线索、以人物为线索、以中心事件为线索、以感情为线索和以时空变化为线索。我们了解了一些行文线索后,在运用线索贯串、组织材料时,需要明确:是用单线贯串,即以一条线索组织材料,展开故事情节;还是用双线串珠,即分别叙述两件事,或平行前进,或交织发展,

在特定的契合点汇合,抑或设置明、暗两条线,同叙一件事。

比如,要表达“他是一个热爱学习的学生”这一中心,下面这些材料,你会用到哪些呢?大致采用什么样的结构呢?

A. 他放学之后总是先写作业。

B. 他上课时认真听讲,认真记笔记。

C. 他写完作业之后常常进行体育锻炼。

D. 他经常在学习上帮助成绩不好的同学。

E. 他经常参加学校组织的公益活动。

F. 他家离学校很远,但每天坚持骑自行车上学,从不让父母接送。

G. 他热爱课外阅读,经常出入图书馆和书店。

从以上这些选项来看,我们能很容易选出“他是一个热爱学习的学生”这一中心的材料:“他放学之后总是先写作业”“他上课时认真听讲,认真记笔记”“他热爱课外阅读,经常出入图书馆和书店”。再用“一线串珠”的结构将这些材料组织起来。比如,以“他的周末”为题,通过时间线索贯串这些材料,来表达“他是一个热爱学习的学生”这一中心主题。

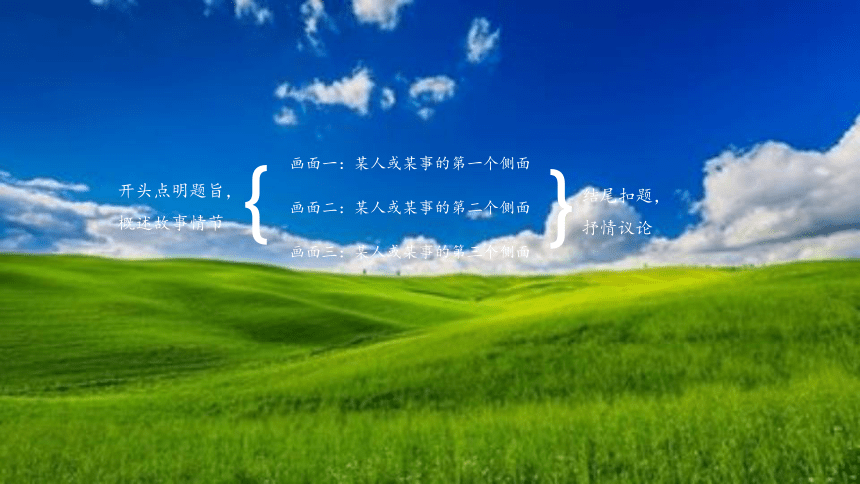

(二)“蒙太奇”式结构

在记叙文叙事结构中,可以把与人物密切相关的几个片段连缀起来,叙述人物的经历和事情的发展变化,这就是记叙文中的“蒙太奇”结构。运用“蒙太奇”结构,可以节省谋篇布局的时间,不必再去纠结情节的编排是否曲折,而且这种结构操作性强,只需撷取符合题意的生活片段。

开头点明题旨,概述故事情节

{

画面一:某人或某事的第一个侧面

画面二:某人或某事的第二个侧面

画面三:某人或某事的第三个侧面

}

结尾扣题,抒情议论

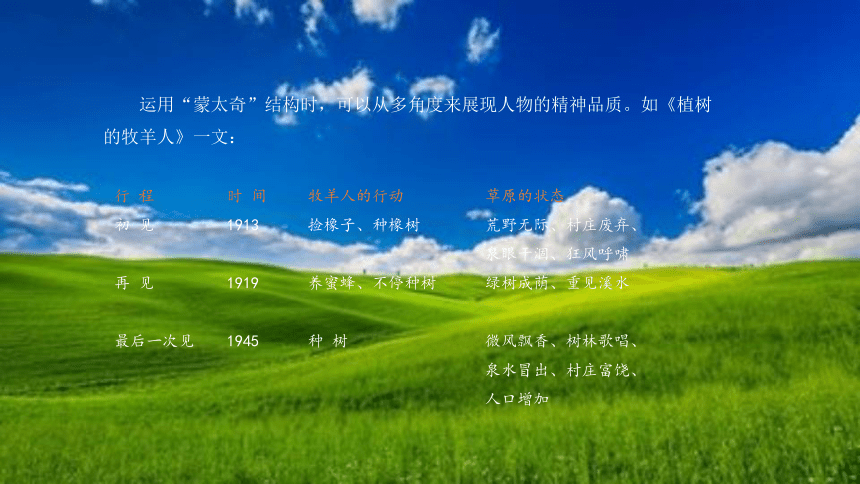

运用“蒙太奇”结构时,可以从多角度来展现人物的精神品质。如《植树的牧羊人》一文:

行 程 时 间 牧羊人的行动 草原的状态

初 见 1913 捡橡子、种橡树 荒野无际、村庄废弃、

泉眼干涸、狂风呼啸

再 见 1919 养蜜蜂、不停种树 绿树成荫、重见溪水

最后一次见 1945 种 树 微风飘香、树林歌唱、

泉水冒出、村庄富饶、

人口增加

以“我”的行程为线索,描述了“我”初见牧羊人、再见牧羊人、最后一次与牧羊人相见的情形以及高原上的变化。从“我”的视角和高原上的情况变化两个角度来赞美牧羊人慷慨无私、不图回报的品质。

(三)“波澜起伏”式结构

一篇好的作文,除了选材新颖,立意深刻,叙述有条理,要想打动阅卷老师,还需要叙述有波澜,这里的“波澜”是指写事不单调,不平铺直叙,有曲折,有变化,有起伏。那么,怎样才能做到叙事有波澜呢?

1.设置悬念法

引起读者急切盼望心理的艺术手段称之为“悬念”。制造悬念是指把正在发展的主要情节或矛盾冲突的结果暂时不告诉读者,使读者产生强烈的期待或探究心理。

如《驿路梨花》一文,围绕“小茅屋的主人是谁”,处处设置悬念,再一一解开悬念。

第一次设悬:这是什么人的房子呢?

第一次解悬:“我们”以为房子是一位瑶族老人的,老人却说房子是一名叫梨花的

哈尼族小姑娘的。

第二次设悬:到底谁是主人呢?

第二次解悬:小姑娘告诉“我们”,房子是解放军盖的。

第三次设悬:解放军战士为什么盖房子呢?

最终解悬:解放军战士们具有助人为乐的雷锋精神。

2.抑扬交错法

“文似看山不喜平”,一篇文章,初看开头,便知结尾,一般不会引人入胜。如能做到抑扬有致,就能避免平铺直叙,使文章产生诱人的艺术魅力。所谓“抑扬交错”,就是指在文章中对所写的事物或欲扬先抑,或欲抑先扬,陡然一转,使文章波澜起伏。

如鲁迅的《阿长与山海经》一文:

抑:①喜欢切切察察,低声絮说

②对“我”管束很严,喜欢告状

③睡觉时摆成“大”字

④节日里有古怪的仪式

⑤一肚子繁琐道理

扬:①讲“长毛”的故事

②为我买回《山海经》

鲁迅先略写了阿长很多“令人讨厌”的一面:她喜欢“切切察察”,喜欢“告状”,睡觉爱摆“大”字, 懂得许多“我”听不耐烦的规矩……写到这,再笔锋一转,详写“我有一时也对她发生过空前的敬意”,列举给我讲长毛的故事和给我买回《山海经》这两件事,先抑后扬,愈发凸显出“我”对她的怀念深切。

3. 张弛法

精巧地安排文章各个部分的内容,使紧张部分与平缓部分有机交叉,做到有张有弛,张弛有度。如《羚羊木雕》一文,开头写妈妈追问羚羊木雕的下落(妈妈步步紧逼,这是“张”);接着写奶奶出场(奶奶帮“我”解围,是“弛”);妈妈劝说奶奶,爸爸默不作声(“我”左右为难,家庭气氛紧张,是“张”),“我”迫不得已去万芳家(万芳妈妈教育万芳,并要万芳归还羚羊木雕,是“弛”)。

二、写作顺序有方向

在运用一些常见的结构对自己的作文进行整体构思后,还要给自己的作文选择一个写作顺序。常见的写作顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

(一)时间顺序

即按照事物、事理发展过程的先后进行记叙、说明。事物的发展变化都离不开时间,时间顺序主要有时间跨度较小的:凌晨、早上、上午、中午、下午、傍晚、午夜……;时间跨度比较大的:一年过去了、一个月过去了……

第二日清早晨我到了我家的门口了。……

…… ……

一日是天气很冷的午后,我吃过午饭,坐着喝茶,觉得外面有人进来了,便回头去看。……

…… ……

夜间,我们又谈些闲天,都是无关紧要的话;第二天早晨,他就领了水生回去了。

又过了九日,是我们启程的日期。……

——鲁迅《故乡》

如鲁迅《故乡》一文中,用“第二日清早晨”“一日是天气很冷的午后”“夜间”“第二天早晨”“又过了九日,是我们启程的日期”这些表示时间的短语来安排行文顺序,写“我”回故乡的具体见闻和感受。

(二)空间顺序

即按空间结构的顺序来交代事物,或从外到内,或从上到下,或由一地到另一地,如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,题目“从……到……”表明文章主要是以空间的变换为顺序来记叙的,作者先写百草园:“我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园。”再写三味书屋:“出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我的先生的家了。”“(书房)中间挂着一块匾道‘三味书屋’”。由此把握全文的结构就较为容易了。

在运用空间顺序叙事时,一般也会穿插时间顺序。如朱自清《背影》中“那年冬天”“到南京时”“勾留一日”“第二日上午”等,文中的时间顺序是随着事件发展(“我”和父亲回家奔丧后,离开南京到北京念书,父亲送“我”到浦口火车站,并替“我”买橘子的情形)而来的,随着时间的推移,事情发生的地点也在跟着变化:“从北京到徐州”“到南京”“过了江,进了浦口车站”“走到月台,穿过铁道”。

(三)逻辑顺序

即按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排顺序。事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅入深、由具体到抽象等。

例文:

……一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神……

白求恩同志毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱……

白求恩同志是个医生,他以医疗为职业,对技术精益求精……

……对于他的死,我是很悲痛的。现在大家纪念他,可见他的精神感人之深。我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神……

——毛泽东《纪念白求恩》

文章依次赞扬了白求恩同志的国际主义的精神、毫不利己专门利人的精神、对技术精益求精的精神,最后号召全党学习白求恩同志这种真正的共产主义精神。这是按照重要程度由主到次来写,再由分到总,是典型的逻辑顺序。

理清写作思路,成就妙手文章

思路,是个比喻的说法,把一番话、一篇文章比作思想走的一条路。思想从什么地方出发,怎样一步一步往前走,最后达到这条路的终点,都要踏踏实实摸清楚,这就是注意思路的开展。

——叶圣陶

“思路的开展”其实就是做到条理清楚,层次分明。那么,有什么办法能够让作文思路清晰呢

一、整体构思有方法

我们每次看到作文题时,可能会有很多想法,会想到很多材料。这时千万别急着动笔,先要弄清楚自己的作文要表达的中心是什么,再据此取舍材料,并大致思考文章的整体结构。常见的结构有:“一线串珠”式结构、“蒙太奇”式结构、“波澜起伏”式结构等。

(一)“一线串珠”式结构

“一线串珠”,就是用一根“线”将同一中心的多个材料组织起来。所谓“线”,即线索;所谓“珠”,即生动丰富的材料。记叙类文章,常见的线索有以下几种:以具体事物为线索、以人物为线索、以中心事件为线索、以感情为线索和以时空变化为线索。我们了解了一些行文线索后,在运用线索贯串、组织材料时,需要明确:是用单线贯串,即以一条线索组织材料,展开故事情节;还是用双线串珠,即分别叙述两件事,或平行前进,或交织发展,

在特定的契合点汇合,抑或设置明、暗两条线,同叙一件事。

比如,要表达“他是一个热爱学习的学生”这一中心,下面这些材料,你会用到哪些呢?大致采用什么样的结构呢?

A. 他放学之后总是先写作业。

B. 他上课时认真听讲,认真记笔记。

C. 他写完作业之后常常进行体育锻炼。

D. 他经常在学习上帮助成绩不好的同学。

E. 他经常参加学校组织的公益活动。

F. 他家离学校很远,但每天坚持骑自行车上学,从不让父母接送。

G. 他热爱课外阅读,经常出入图书馆和书店。

从以上这些选项来看,我们能很容易选出“他是一个热爱学习的学生”这一中心的材料:“他放学之后总是先写作业”“他上课时认真听讲,认真记笔记”“他热爱课外阅读,经常出入图书馆和书店”。再用“一线串珠”的结构将这些材料组织起来。比如,以“他的周末”为题,通过时间线索贯串这些材料,来表达“他是一个热爱学习的学生”这一中心主题。

(二)“蒙太奇”式结构

在记叙文叙事结构中,可以把与人物密切相关的几个片段连缀起来,叙述人物的经历和事情的发展变化,这就是记叙文中的“蒙太奇”结构。运用“蒙太奇”结构,可以节省谋篇布局的时间,不必再去纠结情节的编排是否曲折,而且这种结构操作性强,只需撷取符合题意的生活片段。

开头点明题旨,概述故事情节

{

画面一:某人或某事的第一个侧面

画面二:某人或某事的第二个侧面

画面三:某人或某事的第三个侧面

}

结尾扣题,抒情议论

运用“蒙太奇”结构时,可以从多角度来展现人物的精神品质。如《植树的牧羊人》一文:

行 程 时 间 牧羊人的行动 草原的状态

初 见 1913 捡橡子、种橡树 荒野无际、村庄废弃、

泉眼干涸、狂风呼啸

再 见 1919 养蜜蜂、不停种树 绿树成荫、重见溪水

最后一次见 1945 种 树 微风飘香、树林歌唱、

泉水冒出、村庄富饶、

人口增加

以“我”的行程为线索,描述了“我”初见牧羊人、再见牧羊人、最后一次与牧羊人相见的情形以及高原上的变化。从“我”的视角和高原上的情况变化两个角度来赞美牧羊人慷慨无私、不图回报的品质。

(三)“波澜起伏”式结构

一篇好的作文,除了选材新颖,立意深刻,叙述有条理,要想打动阅卷老师,还需要叙述有波澜,这里的“波澜”是指写事不单调,不平铺直叙,有曲折,有变化,有起伏。那么,怎样才能做到叙事有波澜呢?

1.设置悬念法

引起读者急切盼望心理的艺术手段称之为“悬念”。制造悬念是指把正在发展的主要情节或矛盾冲突的结果暂时不告诉读者,使读者产生强烈的期待或探究心理。

如《驿路梨花》一文,围绕“小茅屋的主人是谁”,处处设置悬念,再一一解开悬念。

第一次设悬:这是什么人的房子呢?

第一次解悬:“我们”以为房子是一位瑶族老人的,老人却说房子是一名叫梨花的

哈尼族小姑娘的。

第二次设悬:到底谁是主人呢?

第二次解悬:小姑娘告诉“我们”,房子是解放军盖的。

第三次设悬:解放军战士为什么盖房子呢?

最终解悬:解放军战士们具有助人为乐的雷锋精神。

2.抑扬交错法

“文似看山不喜平”,一篇文章,初看开头,便知结尾,一般不会引人入胜。如能做到抑扬有致,就能避免平铺直叙,使文章产生诱人的艺术魅力。所谓“抑扬交错”,就是指在文章中对所写的事物或欲扬先抑,或欲抑先扬,陡然一转,使文章波澜起伏。

如鲁迅的《阿长与山海经》一文:

抑:①喜欢切切察察,低声絮说

②对“我”管束很严,喜欢告状

③睡觉时摆成“大”字

④节日里有古怪的仪式

⑤一肚子繁琐道理

扬:①讲“长毛”的故事

②为我买回《山海经》

鲁迅先略写了阿长很多“令人讨厌”的一面:她喜欢“切切察察”,喜欢“告状”,睡觉爱摆“大”字, 懂得许多“我”听不耐烦的规矩……写到这,再笔锋一转,详写“我有一时也对她发生过空前的敬意”,列举给我讲长毛的故事和给我买回《山海经》这两件事,先抑后扬,愈发凸显出“我”对她的怀念深切。

3. 张弛法

精巧地安排文章各个部分的内容,使紧张部分与平缓部分有机交叉,做到有张有弛,张弛有度。如《羚羊木雕》一文,开头写妈妈追问羚羊木雕的下落(妈妈步步紧逼,这是“张”);接着写奶奶出场(奶奶帮“我”解围,是“弛”);妈妈劝说奶奶,爸爸默不作声(“我”左右为难,家庭气氛紧张,是“张”),“我”迫不得已去万芳家(万芳妈妈教育万芳,并要万芳归还羚羊木雕,是“弛”)。

二、写作顺序有方向

在运用一些常见的结构对自己的作文进行整体构思后,还要给自己的作文选择一个写作顺序。常见的写作顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

(一)时间顺序

即按照事物、事理发展过程的先后进行记叙、说明。事物的发展变化都离不开时间,时间顺序主要有时间跨度较小的:凌晨、早上、上午、中午、下午、傍晚、午夜……;时间跨度比较大的:一年过去了、一个月过去了……

第二日清早晨我到了我家的门口了。……

…… ……

一日是天气很冷的午后,我吃过午饭,坐着喝茶,觉得外面有人进来了,便回头去看。……

…… ……

夜间,我们又谈些闲天,都是无关紧要的话;第二天早晨,他就领了水生回去了。

又过了九日,是我们启程的日期。……

——鲁迅《故乡》

如鲁迅《故乡》一文中,用“第二日清早晨”“一日是天气很冷的午后”“夜间”“第二天早晨”“又过了九日,是我们启程的日期”这些表示时间的短语来安排行文顺序,写“我”回故乡的具体见闻和感受。

(二)空间顺序

即按空间结构的顺序来交代事物,或从外到内,或从上到下,或由一地到另一地,如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,题目“从……到……”表明文章主要是以空间的变换为顺序来记叙的,作者先写百草园:“我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园。”再写三味书屋:“出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我的先生的家了。”“(书房)中间挂着一块匾道‘三味书屋’”。由此把握全文的结构就较为容易了。

在运用空间顺序叙事时,一般也会穿插时间顺序。如朱自清《背影》中“那年冬天”“到南京时”“勾留一日”“第二日上午”等,文中的时间顺序是随着事件发展(“我”和父亲回家奔丧后,离开南京到北京念书,父亲送“我”到浦口火车站,并替“我”买橘子的情形)而来的,随着时间的推移,事情发生的地点也在跟着变化:“从北京到徐州”“到南京”“过了江,进了浦口车站”“走到月台,穿过铁道”。

(三)逻辑顺序

即按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排顺序。事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅入深、由具体到抽象等。

例文:

……一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神……

白求恩同志毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱……

白求恩同志是个医生,他以医疗为职业,对技术精益求精……

……对于他的死,我是很悲痛的。现在大家纪念他,可见他的精神感人之深。我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神……

——毛泽东《纪念白求恩》

文章依次赞扬了白求恩同志的国际主义的精神、毫不利己专门利人的精神、对技术精益求精的精神,最后号召全党学习白求恩同志这种真正的共产主义精神。这是按照重要程度由主到次来写,再由分到总,是典型的逻辑顺序。

同课章节目录