2022-2023学年高中语文部编版(2019)必修下册课件:第五单元 10 《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年高中语文部编版(2019)必修下册课件:第五单元 10 《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》(共45张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-14 15:32:44 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第10课 在《人民报》创刊纪念会上的演说

第五单元

马克思

(1)了解作者及写作背景

(2)熟读课文,体会文中表达的思想,体会语言的形象性,学习马克思的说话艺术。

(3)了解演讲的相关知识

(4)通过学习,树立正确的无产阶级革命观。

学习目标

卡尔马克思,全名卡尔海因里希马克思(德语;Karl Heinrich Marx,1818年5月5日-1883年3月14日),马克思主义的创始人之一,第一国际的组织者和领导者,马克思主义政党的缔造者,全世界无产阶级和劳动人民的革命导师,无产阶级的精神领袖,国际共产主义运动的开创者。

作者简介

马克思是德国伟大的思想家、政治家、哲学家、经济学家、革命理论家和社会学家。主要著作有《资本论》、《共产党宣言》等。马克思创立的广为人知的哲学思想为历史唯物主义,其最大的愿望是对于个人的全面而自由的发展。马克思创立 了伟大的经济理论。就他个人而言,他的极其伟大的著作是《资本论》,马克思确立他的阐述原则是"政治经济学批判"。马克思认为,这是"政治经济学原理"的东西,这是"精髓",后来人可以在这个基础上继续去研究。马克思认为资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。他和恩格斯共同创立的马克思主义学说,被认为是指引全世界劳动人民为实现社会主义和共产主义伟大理想而进行斗争的理论武器和行动指南。

作者简介

1856年4月14日,马克思作为流亡伦敦的外国革命人士的代表,应邀出席为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。他利用请他讲话的机会,作了关于无产阶级的世界历史使命的演说。

《人民报》是英国宪章派的周报,1852年5月由宪章运动的领袖之一、马克思和恩格斯的朋友厄琼斯在伦敦创办。

1852年10月-1856年12月,马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给予帮助。《人民报》除了刊登马克思和恩格斯专为该报撰写的一-些文章外,还转载了他们在《纽约每日论坛报》上发表的重要的文章。在这个时期,该报始终捍卫工人阶级的利益和宣传社会主义思想。

作者简介

1856年4月14日,马克思作为流亡伦敦的外国革命人士的代表,应邀出席为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。他利用请他讲话的机会,作了关于无产阶级的世界历史使命的演说。

《人民报》是英国宪章派的周报,1852年5月由宪章运动的领袖之一、马克思和恩格斯的朋友厄琼斯在伦敦创办。

1852年10月一-1856年12月,马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给予帮助。《人民报》除了刊登马克思和恩格斯专为该报撰写的一些文章外,还转载了他们在《纽约每日论坛报》上发表的重要的文章。在这个时期,该报始终捍卫工人阶级的利益和宣传社会主义思想。

时代背景

1848欧洲革命,是指反对君主政体的一系列共和派的革命。这次革命是欧洲社会经济和政治发展的必然结果。当时一方面是工业革命正在扩展,资本主义迅速发展,欧洲已经开始进入大工业生产阶段;各国工业资产阶级经济力量得到加强,而政治上多数国家的工业阶层仍处于无权的地位或初掌政权;自由主义和民族主义在欧洲不断高涨。另一方面是欧洲大部分国家还处在专制统治之下,或受到其他民族的压迫;维也纳会议在欧洲所确立的反动体系也还存在着。欧洲社会各方面的矛盾越来越尖锐,这样革命就无法避免了。

史料链接

演讲词的类型

演讲词,是指在重要场合或群众集会上发表讲话的文稿。在各种会议,它用来交流思想,表达感情,发表意见和主张,提出号召倡议。演讲词有三种类型。

1、叙事型:以叙述为主要表达方式,辅以适当议论说明和抒情。叙事演讲词通过对人物事件景物记叙描述,表达演讲者思想感情,反映社会生活本质和规律。

2、说理型:以议论为主要表达方式,它具有正确深刻的论点,使用确凿充足具有说服力的论据,进行富有逻辑性论证。

3、抒情型:以抒情为主要表达方式,在演讲中抒发演讲者爱恨悲喜等强烈感情。对听众动之以情,以"情"这 把钥匙来开启听众心灵。

演讲词的特点

1.针对性:要考虑演说的具体场合、听众的年龄、文化程度,听众需要了解或解决些什么问题,以及演说者所处的地位、身份等,力戒泛泛而谈、无的放矢。

2.启发性:要通过充实的内容,晓之以理,让听众心悦诚服地接受演说辞要阐明的意见和观点。明确努力的方向和目标。必要的设问、反诘,深入浅出的譬喻、引用,这些都是增强演说辞启发性常用的方法。

3.感染力:由于演说辞是说给人听的,因此,语言明白晓畅、自然朴素是产生感染力的先决条件。

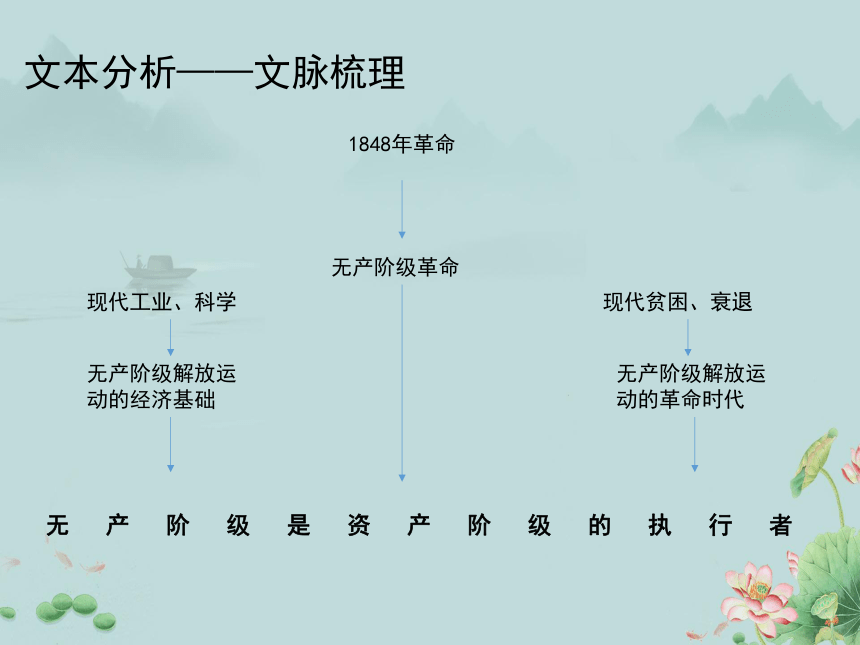

文本分析——文脉梳理

1848年革命

无产阶级革命

现代工业、科学

现代贫困、衰退

无产阶级解放运动的经济基础

无产阶级解放运动的革命时代

无产阶级是资产阶级的执行者

问题导向

1、演说中,马克思旨在阐述无产阶级革命的原理,但他为什么首先从1848年谈起?

(1)形成心理落差,吸引听众。在欧洲,19世纪中叶是一个崇尚革命、追求革命、推动革命的时代,是一个革命气氛从四面八方包围着它、压抑着它的时代。当时,近代欧洲历史上规模最大范围最广的资产阶级民主革命---1848年革命已经过去,新的革命高潮尚未到来。演说中,马克思旨在阐述无产阶级革命的原理,但他却首先从1848年革命谈起。当时,1848年 革命的壮烈场面、浩大声势还深深印在听众的心中。因此,从听众的接受心理来看,马克思对1848年芦金的这种评价就与听众的接受期播放动画

待产生了巨大的落差,从而一升始就紧紧地抓住了听众。

(2)鲜明对比,突出重心

文章开头运用比喻,将1848年 革命与将来的无产阶级革命进行比较,将的无产阶级革命的恢弘气势及深远意义展现在听众面前,使其身心得到震撼。

问题导向

2、马克思谈到1848年资产阶级革命的目的是什么?

马克思意欲以它来对照反衬由它“宣布”预示的无产阶级解放运动。他把无产阶级解放运动喻为“一片汪洋大海”,一日它汹涌动荡起来,就能把“由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎”。马克思把1848年资产阶级民主革命与将来的无产阶级革命以比喻性的评价对照起来,这就把后者的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前,震撼着人们的心灵。

问题导向

3、在马克思看来,现代工业、科学与现代贫穷、、衰颓之间,生产力和生产关系之间的关系是什么?

现代工业、科学与现代贫困、衰颓之间、生产力与生产关系之间的尖锐对抗。即“一方面产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想象的工业和科学的力量”,“而另一方面却显露出衰颓的征兆。”其中,前者构成了爆发无产阶级解放运动的经济基础,而后者则说明了这场革命的时机已经成熟。

问题导向

4、作者在文中如何将深邃的思想与隽永的语言和厚重的文化融合在一起的?

将1848年革命比喻为“欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙”,到对革命“暴露出了外壳下面的一个无底深渊。在看来似乎坚硬的外表下面,现出了一片汪洋大海,只要它动荡起来,就能把由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎”的生动描述;“我们的勇敢的朋友、好人儿罗宾,这个会迅速刨土的老田鼠、光荣的工兵---革命”的精彩表达,再到那个经常在这一切矛盾中出现的“狡狯的精灵”、“菲默法庭”的判决等典故的机智运用,以及对“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者”的理解,将对问题的思考融入到生动可感的语言中,是的演讲更有说服力,易于让听众接受。

合作探究

1、为什么说“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家”?

明确:“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机”

代表工业革命,代表先进的生产力,由这一生产方式产生了无产阶级;而“巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民”是资产阶级民主革命的代表,由他们发起的革命必将被无产阶级革命取代,所以说“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机”甚至“更危险”。

合作探究

2.”现代工业和科学为一方与现代贫困和衰颓为另一方的这种对抗,我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗,是显而易见的、不可避免的和毋庸争辩的事实”,“这种对抗”表现在哪些方面?其根本原因是什么?

表现:①机器提高生产效率却带来工人的贫穷和劳动强度的提高;②财富集中在少数人手里而大多数人更加贫困;③无序竞争使社会道德日益沦丧;④人所创造的技术,反过来成为束缚人自身的枷锁;⑤人成为物质的奴隶

原因:资本主义社会生产力与生产关系之间不可调和的矛盾,使现代工业发展、科学技术的进步站在了人们生活福祉、社会安定和谐的对立面。

主题归纳

马克思和恩格斯曾科学地总结了1848年革命的经验。阐述了社会革命的主要力量是无产阶级,无产阶级是资产阶级的掘墓人,执刑者。无产阶级革命终将在全世界取得胜利。

第10课 在马克思墓前的讲话

第五单元

恩格斯

弗·恩格斯(1820--1895),德国人,科学共产主义的创始人,全世界无产阶级的导师和领袖,马克思的亲密战友。在革命斗争中,他和马克思一起创立了无产阶级革命理论——马克思主义。他和马克思一起领导了共产主义者同盟、第一国际和德国社会民主工党。马克思逝世后,恩格斯一个人继续担任欧洲社会主义者的领导和顾问。他一生同形形色色的机会主义进行了坚决斗争,给无产阶级留下了极为宝贵的精神财富。

作者简介

卡尔·马克思(1818--1883)马克思主义的创始人,第一国际的组织者和领导者,全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师。1818年5月5日,马克思诞生于德国莱茵省特利尔城。1843年,他与童年时代的女友燕妮结婚。1844年8月,恩格斯从英国来到巴黎,开始了前无古人的伟大合作。

1883年3月14日下午两点多,马克思在伦敦梅特兰公园路41号逝世。三天后,被安葬在伦敦海格特公墓。恩格斯主持葬礼,并用英语发表了这篇讲话。

卡尔·马克思简介

1、开头:介绍死者的生前身份、逝悼世时间、地点、原因及其享年等的

2、主体:追述死者的经历及一生中主要成就和贡献。

3、结尾:对死者表示哀悼之情,对悼念人提出希望和要求等。

文体知识

悼词的结构

1、按感情来分:悼词中所表达的感情一般是沉痛、悲伤和惋惜的;

2、按用途分:悼词可分为宣读类和书面类;

3、按表现手法分:悼词可分为记叙式、议论式和抒情式。

文体知识

悼词的分类

整体把握

第一部分:(1)追述马克思逝世的时间、地点和情景。

第二部分:(2-7)叙述马克思生前的主要活动,评价了马克思一生的伟大贡献。

第三部分:(8-9)论述马克思在当代的巨大影响,并对他的逝世表示深切的悼念。

在马克思墓前的讲话

词语解释

1、繁芜丛杂

原指(草木)茂盛繁密,杂乱而没有条理,文中是错综复杂的意思。

2、豁然开朗

形容由昏暗窄小一变而为明亮宽敞。也比喻经过别人提醒或自己的学习思索,突然明白一个道理。豁然,开敞的样子。

3、浅尝辄止

刚入门就不再钻研,辄,就。

4、坚韧不拔

在艰难困苦的情况下坚持不动摇,有韧性。

词语解释

5、卓有成效

办事有成绩,效果显著。卓,杰出而不平常。

6、建树

建立的功绩。

7、诬蔑

捏造事实,毁坏名誉。

8、诽谤

无中生有地说人坏话,毁人名誉。

9、诅咒

愿意是祈祷鬼神,使其加祸于所恨的人。今指咒骂

10、永垂不朽

指光辉的事迹和伟大的精神永远流传,不会磨灭。

课文研读

(一)第1段,追述马克思逝世的时间、地点和情景。

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里还不到两分钟,等我们再进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了——但已经是永远地睡着了。

1、“破折号”的作用

(1)停顿作用,表示不想说出又不得不说出的矛盾。

(2)解释作用,说明“永远地睡着了”。二者交织在一起,表达了复杂的感情。

课文研读

2、“下午两点三刻”:

①因为是在葬仪上讲话,需要向全世界公布逝世的准确时间;

②强调这是全世界无产阶级应当永远不忘的时刻;

③表明马克思生命的每一刻对世界无产阶级都十分宝贵,饱含了对马克思的无限崇敬和赞扬。

3、"停止思想”不能换成"“心脏停止跳动”:用讳饰的修辞手法,是为了突出马克思的伟大,因为他是一位卓越的思想家,他的逝世,无产阶级和劳动人民失去了一个最睿智的、最重要的阶级头脑。

课文研读

4、“还不到两分钟”

表达了恩格斯对马克思的逝世深感遗憾的惋惜之情。

5、“在安乐椅上”

说明了马克思临终的姿态,表明这位无产阶级导师一直工作到生命的最后一刻,流露出死者忘我工作精神的赞颂。

6、“永远”、“睡着”

表达了作者内心的无限悲痛,破折号加强了这种悲痛感情的表现。

课文研读

(二)第2段,指出马克思逝世所造成的重大损失。

(这个人)的逝世,[对于欧美战斗着的无产阶级],[对于历史科学],都是(不可估量)的损失。

第一个“对于”是指马克思对无产阶级革命运动的领导作用,第二个“对于”是指马克思对社会科学理论的创建。

把“不可估量”换成“巨大","空白"换成

“严重情况”,效果怎么样?

课文研读

不用“巨大”,而用“不可估量”(无法估计和衡量),因为后者程度最高,强调了马克思逝世的损失之大,同时也赞扬了马克思主义对于指导革命的伟大作用。

不用“严重情况”,而用“空白”,因为前者语意含糊,而后者则说明了马克思在无产阶级革命事业中的地位是没有人可以取代的,这是对马克思最确切、最富概括性的评价。

“空白”“不久”分别从时间、空间上强调了损失“不可估量”。使用“不可估量”来做“损失”的定语,就突出了马克思的逝世对于欧美无产阶级革命事业,对于历史科学所造成的无可弥补的损失。从而高度赞扬了马克思的贡献之大。

课文研读

“马克思发现了人类历史的发展规律”中的“规律”是什么?

马克思发现了人类历史的发展规律是物质决定精神,经济基础决定上层建筑两条规律。

课文研读

(四)第4段

“不仅如此”的“此”指代什么?

不仅如此”的“此”指代“发现了人类历史的发展规律”。马克思“还发现了”“资产阶级社会的特殊的运动规律”。

课文研读

(五)第5段

“一生能有这样两个发现”指的是哪两个发现?

“一生中能有这样两个发现”指代的是“人类历史的发展规律”和“剩余价值学说”这两个发现。这句话是对3、4段的概括。

表明马克思作为一位科学家研究的领域之广、成绩之大,与马克思是“当代最伟大的思想家”相呼应。

课文研读

(六)第6段

1、马克思作为“科学巨匠就是这样。但是这在他身上远不是主要的”。”这样““这”指代什么?

“这样”指马克思所有科学发现的共同特点:独到、很多、不是肤浅地研究。"这”指代马克思作为科学家在自然科学方面所做的贡献。

2、“在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的,革命的力量”这句话概括了马克思什么基本观点?

这句话高度概括了马克思对科学的作用的基本观点,也可以说是马克思的科学观。马克思对科学给予了高度重视。

课文研读

(七)第7段

1、如何理解“因为马克思首先是一个革命家”?

这句话是说,与马克思在革命理论方面的成就相比较,他在革命实践中贡献更为重要。加“首先以示强调。这句话与第6段中“但是这在他身上远不是主要的”相照应。

课文研读

2、“他的毕生的使命”是什么?

“他的毕生使命”是两个“参加”所领起的短语。第7段第2句抓住两个“参加”,两个“意识到",“斗争是他的生命要素”,具体说明马克思作为一个职业革命家的奋斗目标和本质特征。这里用的“第一次”表明马克思所参加的革命实践同他的创造一样,都具有划时代的意义。

课文研读

3、列举一系列报纸有什么作用?

阅读一系列报纸的名称时应注意后面注明的时间,这些时间有它们的连续性,这些名称和时间的背后隐含着一段辗转迁徙的革命生涯,报纸名称实际上是他参加革命斗争的标志,用以说明“他进行斗争的热烈、顽强和卓有成效”。说明“卓有成效”的还有“创立伟大的国际工人协会”

课文研读

(八)第8段

1、“正因为这样,所以马克思是当代最遭嫉恨和最受诬蔑的人”,其中“这样”指代什么?“最遭嫉恨和最受诬蔑”马克思对此抱什么态度?说明了什么?

“这样”是指马克思的划时代的理论创造和革命实践。两个“最”体现在两个"无论”上,无论性质怎样的政府,也无论什么色彩的资产者派别,都毫不例外地疯狂地嫉恨他,恶毒地诬蔑他。马克思对此“毫不在意”,当作蛛丝“轻轻拂去”,这个比喻句含蓄且发人深省,既说明敌人对马克思攻击很多,但十分无力;又说明马克思对敌人的极端蔑视,表现了马克思崇高的精神境界。

课文研读

2、“尊敬”、“爱戴”和“悼念”,与“驱逐”、“诽谤”、“诅咒”两种不同的态度说明了什么?

两种态度形成鲜明对比,反映了马克思的敌人和战友对待他的两种截然不同的态度,表明了马克思本人及其所投身的事业巨大而广泛的影响。说明马克思是无产阶级最忠实的代表和导师,同时也说明他的理论和实践给了各国资产者以致命的打击,是资产者不可调和的敌人。这个对照与开头呼应,深化了马克思在科学理论和革命实践中无与伦比的作用和地位。

课文研读

3、“他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。”这里的“敌人”和“私敌”有何区别?为什么说“可能”?

“私敌”是指以我为中心,以“我”的利害区分敌友,这是剥削阶级个人主义的一种表现。马克思没有这样的私敌,说明他不存私念。他是坚定地站在无产阶级的立场上,全力以赴地与形形色色的敌对分子作斗争,因而他有“许多敌人”。这些敌人都是无产阶级的敌人。这个评价含蓄深刻,高度赞颂了马克思光明磊落、大公无私的高尚的革命品格。"可能”是以不肯定的语气表示肯定的含义。

课文研读

(九)第9段

1、“他的英名和事业将永垂不朽”的深刻含义是什么?为什么要用一个“将"字?

思格斯最后庄严宣告“他的英名和他的事业将永垂不朽”这句饱含深情和敬意的结语,虽是一般悼词结语,但绝不仅仅是形式的需要,它照应全文,总结全文,是由马克思的丰功伟绩中引申出来的必然结论,体现了作者的心声,也是亿万人民的心声。

这是充满信心的预见和憧憬,当时,共产主义运动还刚刚兴起。恩格斯一个“将”字,便说明无产阶级的革命事业必将蓬勃发展。

课文研读

2、第9段只有一句话,你觉得它和全文有什么样的联系?

这句话简短有力,富有鼓动性,既是对马克思一生的总评,也感召后人继往开来。

写作特点

1,内容高度凝练、概括。

全文1300多字,按一般到特殊的顺序概括地介绍了马克思伟大的一生。

2,语言准确严密,处处关照呼应。

准确性表现在:对马克思逝世的痛惜与悼念,对他的斗争精神和崇高人格的赞美,评价马克思的伟大历史功绩,以及对反动派的蔑视等,遣词用句都十分确切、明白。

严密性表现在:句子中的限制和修饰,句与句、段与段之间的过渡、承接和照应。

写作特点

3.议论、记叙、抒情融为一体。

全文以议论为主体,全面而准确地评价了马克思的伟大历史功绩;追述马克思逝世的情景,概述马克思一生的主要革命活动,高度凝练、概括,是议论和抒情的基础;抒情的成分贯穿全文,对马克思逝世的悼念和惋惜之情蕴含在字里行间,对马克思杰出贡献和伟大人格的崇敬赞颂之情流溢于言表,具有感人的力量。

小结

这篇悼词,极其简洁地论述了马克思一生对无产阶级革命事业的伟大贡献,不仅令人信服,而且令人感动。令人信服,是因为文章列举了马克思一生的伟大功绩,他的业绩是客观存在的,是无可争辩的。令人感动,是因为文章在说理过程中,运用了适当的描写性语言,从而打动读者。这种在特定场合、特定环境下、特定身份的讲话,表达了恩格斯对马克思的沉痛悼念和热烈赞颂。

第10课 在《人民报》创刊纪念会上的演说

第五单元

马克思

(1)了解作者及写作背景

(2)熟读课文,体会文中表达的思想,体会语言的形象性,学习马克思的说话艺术。

(3)了解演讲的相关知识

(4)通过学习,树立正确的无产阶级革命观。

学习目标

卡尔马克思,全名卡尔海因里希马克思(德语;Karl Heinrich Marx,1818年5月5日-1883年3月14日),马克思主义的创始人之一,第一国际的组织者和领导者,马克思主义政党的缔造者,全世界无产阶级和劳动人民的革命导师,无产阶级的精神领袖,国际共产主义运动的开创者。

作者简介

马克思是德国伟大的思想家、政治家、哲学家、经济学家、革命理论家和社会学家。主要著作有《资本论》、《共产党宣言》等。马克思创立的广为人知的哲学思想为历史唯物主义,其最大的愿望是对于个人的全面而自由的发展。马克思创立 了伟大的经济理论。就他个人而言,他的极其伟大的著作是《资本论》,马克思确立他的阐述原则是"政治经济学批判"。马克思认为,这是"政治经济学原理"的东西,这是"精髓",后来人可以在这个基础上继续去研究。马克思认为资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。他和恩格斯共同创立的马克思主义学说,被认为是指引全世界劳动人民为实现社会主义和共产主义伟大理想而进行斗争的理论武器和行动指南。

作者简介

1856年4月14日,马克思作为流亡伦敦的外国革命人士的代表,应邀出席为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。他利用请他讲话的机会,作了关于无产阶级的世界历史使命的演说。

《人民报》是英国宪章派的周报,1852年5月由宪章运动的领袖之一、马克思和恩格斯的朋友厄琼斯在伦敦创办。

1852年10月-1856年12月,马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给予帮助。《人民报》除了刊登马克思和恩格斯专为该报撰写的一-些文章外,还转载了他们在《纽约每日论坛报》上发表的重要的文章。在这个时期,该报始终捍卫工人阶级的利益和宣传社会主义思想。

作者简介

1856年4月14日,马克思作为流亡伦敦的外国革命人士的代表,应邀出席为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。他利用请他讲话的机会,作了关于无产阶级的世界历史使命的演说。

《人民报》是英国宪章派的周报,1852年5月由宪章运动的领袖之一、马克思和恩格斯的朋友厄琼斯在伦敦创办。

1852年10月一-1856年12月,马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给予帮助。《人民报》除了刊登马克思和恩格斯专为该报撰写的一些文章外,还转载了他们在《纽约每日论坛报》上发表的重要的文章。在这个时期,该报始终捍卫工人阶级的利益和宣传社会主义思想。

时代背景

1848欧洲革命,是指反对君主政体的一系列共和派的革命。这次革命是欧洲社会经济和政治发展的必然结果。当时一方面是工业革命正在扩展,资本主义迅速发展,欧洲已经开始进入大工业生产阶段;各国工业资产阶级经济力量得到加强,而政治上多数国家的工业阶层仍处于无权的地位或初掌政权;自由主义和民族主义在欧洲不断高涨。另一方面是欧洲大部分国家还处在专制统治之下,或受到其他民族的压迫;维也纳会议在欧洲所确立的反动体系也还存在着。欧洲社会各方面的矛盾越来越尖锐,这样革命就无法避免了。

史料链接

演讲词的类型

演讲词,是指在重要场合或群众集会上发表讲话的文稿。在各种会议,它用来交流思想,表达感情,发表意见和主张,提出号召倡议。演讲词有三种类型。

1、叙事型:以叙述为主要表达方式,辅以适当议论说明和抒情。叙事演讲词通过对人物事件景物记叙描述,表达演讲者思想感情,反映社会生活本质和规律。

2、说理型:以议论为主要表达方式,它具有正确深刻的论点,使用确凿充足具有说服力的论据,进行富有逻辑性论证。

3、抒情型:以抒情为主要表达方式,在演讲中抒发演讲者爱恨悲喜等强烈感情。对听众动之以情,以"情"这 把钥匙来开启听众心灵。

演讲词的特点

1.针对性:要考虑演说的具体场合、听众的年龄、文化程度,听众需要了解或解决些什么问题,以及演说者所处的地位、身份等,力戒泛泛而谈、无的放矢。

2.启发性:要通过充实的内容,晓之以理,让听众心悦诚服地接受演说辞要阐明的意见和观点。明确努力的方向和目标。必要的设问、反诘,深入浅出的譬喻、引用,这些都是增强演说辞启发性常用的方法。

3.感染力:由于演说辞是说给人听的,因此,语言明白晓畅、自然朴素是产生感染力的先决条件。

文本分析——文脉梳理

1848年革命

无产阶级革命

现代工业、科学

现代贫困、衰退

无产阶级解放运动的经济基础

无产阶级解放运动的革命时代

无产阶级是资产阶级的执行者

问题导向

1、演说中,马克思旨在阐述无产阶级革命的原理,但他为什么首先从1848年谈起?

(1)形成心理落差,吸引听众。在欧洲,19世纪中叶是一个崇尚革命、追求革命、推动革命的时代,是一个革命气氛从四面八方包围着它、压抑着它的时代。当时,近代欧洲历史上规模最大范围最广的资产阶级民主革命---1848年革命已经过去,新的革命高潮尚未到来。演说中,马克思旨在阐述无产阶级革命的原理,但他却首先从1848年革命谈起。当时,1848年 革命的壮烈场面、浩大声势还深深印在听众的心中。因此,从听众的接受心理来看,马克思对1848年芦金的这种评价就与听众的接受期播放动画

待产生了巨大的落差,从而一升始就紧紧地抓住了听众。

(2)鲜明对比,突出重心

文章开头运用比喻,将1848年 革命与将来的无产阶级革命进行比较,将的无产阶级革命的恢弘气势及深远意义展现在听众面前,使其身心得到震撼。

问题导向

2、马克思谈到1848年资产阶级革命的目的是什么?

马克思意欲以它来对照反衬由它“宣布”预示的无产阶级解放运动。他把无产阶级解放运动喻为“一片汪洋大海”,一日它汹涌动荡起来,就能把“由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎”。马克思把1848年资产阶级民主革命与将来的无产阶级革命以比喻性的评价对照起来,这就把后者的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前,震撼着人们的心灵。

问题导向

3、在马克思看来,现代工业、科学与现代贫穷、、衰颓之间,生产力和生产关系之间的关系是什么?

现代工业、科学与现代贫困、衰颓之间、生产力与生产关系之间的尖锐对抗。即“一方面产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想象的工业和科学的力量”,“而另一方面却显露出衰颓的征兆。”其中,前者构成了爆发无产阶级解放运动的经济基础,而后者则说明了这场革命的时机已经成熟。

问题导向

4、作者在文中如何将深邃的思想与隽永的语言和厚重的文化融合在一起的?

将1848年革命比喻为“欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙”,到对革命“暴露出了外壳下面的一个无底深渊。在看来似乎坚硬的外表下面,现出了一片汪洋大海,只要它动荡起来,就能把由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎”的生动描述;“我们的勇敢的朋友、好人儿罗宾,这个会迅速刨土的老田鼠、光荣的工兵---革命”的精彩表达,再到那个经常在这一切矛盾中出现的“狡狯的精灵”、“菲默法庭”的判决等典故的机智运用,以及对“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者”的理解,将对问题的思考融入到生动可感的语言中,是的演讲更有说服力,易于让听众接受。

合作探究

1、为什么说“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家”?

明确:“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机”

代表工业革命,代表先进的生产力,由这一生产方式产生了无产阶级;而“巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民”是资产阶级民主革命的代表,由他们发起的革命必将被无产阶级革命取代,所以说“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机”甚至“更危险”。

合作探究

2.”现代工业和科学为一方与现代贫困和衰颓为另一方的这种对抗,我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗,是显而易见的、不可避免的和毋庸争辩的事实”,“这种对抗”表现在哪些方面?其根本原因是什么?

表现:①机器提高生产效率却带来工人的贫穷和劳动强度的提高;②财富集中在少数人手里而大多数人更加贫困;③无序竞争使社会道德日益沦丧;④人所创造的技术,反过来成为束缚人自身的枷锁;⑤人成为物质的奴隶

原因:资本主义社会生产力与生产关系之间不可调和的矛盾,使现代工业发展、科学技术的进步站在了人们生活福祉、社会安定和谐的对立面。

主题归纳

马克思和恩格斯曾科学地总结了1848年革命的经验。阐述了社会革命的主要力量是无产阶级,无产阶级是资产阶级的掘墓人,执刑者。无产阶级革命终将在全世界取得胜利。

第10课 在马克思墓前的讲话

第五单元

恩格斯

弗·恩格斯(1820--1895),德国人,科学共产主义的创始人,全世界无产阶级的导师和领袖,马克思的亲密战友。在革命斗争中,他和马克思一起创立了无产阶级革命理论——马克思主义。他和马克思一起领导了共产主义者同盟、第一国际和德国社会民主工党。马克思逝世后,恩格斯一个人继续担任欧洲社会主义者的领导和顾问。他一生同形形色色的机会主义进行了坚决斗争,给无产阶级留下了极为宝贵的精神财富。

作者简介

卡尔·马克思(1818--1883)马克思主义的创始人,第一国际的组织者和领导者,全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师。1818年5月5日,马克思诞生于德国莱茵省特利尔城。1843年,他与童年时代的女友燕妮结婚。1844年8月,恩格斯从英国来到巴黎,开始了前无古人的伟大合作。

1883年3月14日下午两点多,马克思在伦敦梅特兰公园路41号逝世。三天后,被安葬在伦敦海格特公墓。恩格斯主持葬礼,并用英语发表了这篇讲话。

卡尔·马克思简介

1、开头:介绍死者的生前身份、逝悼世时间、地点、原因及其享年等的

2、主体:追述死者的经历及一生中主要成就和贡献。

3、结尾:对死者表示哀悼之情,对悼念人提出希望和要求等。

文体知识

悼词的结构

1、按感情来分:悼词中所表达的感情一般是沉痛、悲伤和惋惜的;

2、按用途分:悼词可分为宣读类和书面类;

3、按表现手法分:悼词可分为记叙式、议论式和抒情式。

文体知识

悼词的分类

整体把握

第一部分:(1)追述马克思逝世的时间、地点和情景。

第二部分:(2-7)叙述马克思生前的主要活动,评价了马克思一生的伟大贡献。

第三部分:(8-9)论述马克思在当代的巨大影响,并对他的逝世表示深切的悼念。

在马克思墓前的讲话

词语解释

1、繁芜丛杂

原指(草木)茂盛繁密,杂乱而没有条理,文中是错综复杂的意思。

2、豁然开朗

形容由昏暗窄小一变而为明亮宽敞。也比喻经过别人提醒或自己的学习思索,突然明白一个道理。豁然,开敞的样子。

3、浅尝辄止

刚入门就不再钻研,辄,就。

4、坚韧不拔

在艰难困苦的情况下坚持不动摇,有韧性。

词语解释

5、卓有成效

办事有成绩,效果显著。卓,杰出而不平常。

6、建树

建立的功绩。

7、诬蔑

捏造事实,毁坏名誉。

8、诽谤

无中生有地说人坏话,毁人名誉。

9、诅咒

愿意是祈祷鬼神,使其加祸于所恨的人。今指咒骂

10、永垂不朽

指光辉的事迹和伟大的精神永远流传,不会磨灭。

课文研读

(一)第1段,追述马克思逝世的时间、地点和情景。

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里还不到两分钟,等我们再进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了——但已经是永远地睡着了。

1、“破折号”的作用

(1)停顿作用,表示不想说出又不得不说出的矛盾。

(2)解释作用,说明“永远地睡着了”。二者交织在一起,表达了复杂的感情。

课文研读

2、“下午两点三刻”:

①因为是在葬仪上讲话,需要向全世界公布逝世的准确时间;

②强调这是全世界无产阶级应当永远不忘的时刻;

③表明马克思生命的每一刻对世界无产阶级都十分宝贵,饱含了对马克思的无限崇敬和赞扬。

3、"停止思想”不能换成"“心脏停止跳动”:用讳饰的修辞手法,是为了突出马克思的伟大,因为他是一位卓越的思想家,他的逝世,无产阶级和劳动人民失去了一个最睿智的、最重要的阶级头脑。

课文研读

4、“还不到两分钟”

表达了恩格斯对马克思的逝世深感遗憾的惋惜之情。

5、“在安乐椅上”

说明了马克思临终的姿态,表明这位无产阶级导师一直工作到生命的最后一刻,流露出死者忘我工作精神的赞颂。

6、“永远”、“睡着”

表达了作者内心的无限悲痛,破折号加强了这种悲痛感情的表现。

课文研读

(二)第2段,指出马克思逝世所造成的重大损失。

(这个人)的逝世,[对于欧美战斗着的无产阶级],[对于历史科学],都是(不可估量)的损失。

第一个“对于”是指马克思对无产阶级革命运动的领导作用,第二个“对于”是指马克思对社会科学理论的创建。

把“不可估量”换成“巨大","空白"换成

“严重情况”,效果怎么样?

课文研读

不用“巨大”,而用“不可估量”(无法估计和衡量),因为后者程度最高,强调了马克思逝世的损失之大,同时也赞扬了马克思主义对于指导革命的伟大作用。

不用“严重情况”,而用“空白”,因为前者语意含糊,而后者则说明了马克思在无产阶级革命事业中的地位是没有人可以取代的,这是对马克思最确切、最富概括性的评价。

“空白”“不久”分别从时间、空间上强调了损失“不可估量”。使用“不可估量”来做“损失”的定语,就突出了马克思的逝世对于欧美无产阶级革命事业,对于历史科学所造成的无可弥补的损失。从而高度赞扬了马克思的贡献之大。

课文研读

“马克思发现了人类历史的发展规律”中的“规律”是什么?

马克思发现了人类历史的发展规律是物质决定精神,经济基础决定上层建筑两条规律。

课文研读

(四)第4段

“不仅如此”的“此”指代什么?

不仅如此”的“此”指代“发现了人类历史的发展规律”。马克思“还发现了”“资产阶级社会的特殊的运动规律”。

课文研读

(五)第5段

“一生能有这样两个发现”指的是哪两个发现?

“一生中能有这样两个发现”指代的是“人类历史的发展规律”和“剩余价值学说”这两个发现。这句话是对3、4段的概括。

表明马克思作为一位科学家研究的领域之广、成绩之大,与马克思是“当代最伟大的思想家”相呼应。

课文研读

(六)第6段

1、马克思作为“科学巨匠就是这样。但是这在他身上远不是主要的”。”这样““这”指代什么?

“这样”指马克思所有科学发现的共同特点:独到、很多、不是肤浅地研究。"这”指代马克思作为科学家在自然科学方面所做的贡献。

2、“在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的,革命的力量”这句话概括了马克思什么基本观点?

这句话高度概括了马克思对科学的作用的基本观点,也可以说是马克思的科学观。马克思对科学给予了高度重视。

课文研读

(七)第7段

1、如何理解“因为马克思首先是一个革命家”?

这句话是说,与马克思在革命理论方面的成就相比较,他在革命实践中贡献更为重要。加“首先以示强调。这句话与第6段中“但是这在他身上远不是主要的”相照应。

课文研读

2、“他的毕生的使命”是什么?

“他的毕生使命”是两个“参加”所领起的短语。第7段第2句抓住两个“参加”,两个“意识到",“斗争是他的生命要素”,具体说明马克思作为一个职业革命家的奋斗目标和本质特征。这里用的“第一次”表明马克思所参加的革命实践同他的创造一样,都具有划时代的意义。

课文研读

3、列举一系列报纸有什么作用?

阅读一系列报纸的名称时应注意后面注明的时间,这些时间有它们的连续性,这些名称和时间的背后隐含着一段辗转迁徙的革命生涯,报纸名称实际上是他参加革命斗争的标志,用以说明“他进行斗争的热烈、顽强和卓有成效”。说明“卓有成效”的还有“创立伟大的国际工人协会”

课文研读

(八)第8段

1、“正因为这样,所以马克思是当代最遭嫉恨和最受诬蔑的人”,其中“这样”指代什么?“最遭嫉恨和最受诬蔑”马克思对此抱什么态度?说明了什么?

“这样”是指马克思的划时代的理论创造和革命实践。两个“最”体现在两个"无论”上,无论性质怎样的政府,也无论什么色彩的资产者派别,都毫不例外地疯狂地嫉恨他,恶毒地诬蔑他。马克思对此“毫不在意”,当作蛛丝“轻轻拂去”,这个比喻句含蓄且发人深省,既说明敌人对马克思攻击很多,但十分无力;又说明马克思对敌人的极端蔑视,表现了马克思崇高的精神境界。

课文研读

2、“尊敬”、“爱戴”和“悼念”,与“驱逐”、“诽谤”、“诅咒”两种不同的态度说明了什么?

两种态度形成鲜明对比,反映了马克思的敌人和战友对待他的两种截然不同的态度,表明了马克思本人及其所投身的事业巨大而广泛的影响。说明马克思是无产阶级最忠实的代表和导师,同时也说明他的理论和实践给了各国资产者以致命的打击,是资产者不可调和的敌人。这个对照与开头呼应,深化了马克思在科学理论和革命实践中无与伦比的作用和地位。

课文研读

3、“他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。”这里的“敌人”和“私敌”有何区别?为什么说“可能”?

“私敌”是指以我为中心,以“我”的利害区分敌友,这是剥削阶级个人主义的一种表现。马克思没有这样的私敌,说明他不存私念。他是坚定地站在无产阶级的立场上,全力以赴地与形形色色的敌对分子作斗争,因而他有“许多敌人”。这些敌人都是无产阶级的敌人。这个评价含蓄深刻,高度赞颂了马克思光明磊落、大公无私的高尚的革命品格。"可能”是以不肯定的语气表示肯定的含义。

课文研读

(九)第9段

1、“他的英名和事业将永垂不朽”的深刻含义是什么?为什么要用一个“将"字?

思格斯最后庄严宣告“他的英名和他的事业将永垂不朽”这句饱含深情和敬意的结语,虽是一般悼词结语,但绝不仅仅是形式的需要,它照应全文,总结全文,是由马克思的丰功伟绩中引申出来的必然结论,体现了作者的心声,也是亿万人民的心声。

这是充满信心的预见和憧憬,当时,共产主义运动还刚刚兴起。恩格斯一个“将”字,便说明无产阶级的革命事业必将蓬勃发展。

课文研读

2、第9段只有一句话,你觉得它和全文有什么样的联系?

这句话简短有力,富有鼓动性,既是对马克思一生的总评,也感召后人继往开来。

写作特点

1,内容高度凝练、概括。

全文1300多字,按一般到特殊的顺序概括地介绍了马克思伟大的一生。

2,语言准确严密,处处关照呼应。

准确性表现在:对马克思逝世的痛惜与悼念,对他的斗争精神和崇高人格的赞美,评价马克思的伟大历史功绩,以及对反动派的蔑视等,遣词用句都十分确切、明白。

严密性表现在:句子中的限制和修饰,句与句、段与段之间的过渡、承接和照应。

写作特点

3.议论、记叙、抒情融为一体。

全文以议论为主体,全面而准确地评价了马克思的伟大历史功绩;追述马克思逝世的情景,概述马克思一生的主要革命活动,高度凝练、概括,是议论和抒情的基础;抒情的成分贯穿全文,对马克思逝世的悼念和惋惜之情蕴含在字里行间,对马克思杰出贡献和伟大人格的崇敬赞颂之情流溢于言表,具有感人的力量。

小结

这篇悼词,极其简洁地论述了马克思一生对无产阶级革命事业的伟大贡献,不仅令人信服,而且令人感动。令人信服,是因为文章列举了马克思一生的伟大功绩,他的业绩是客观存在的,是无可争辩的。令人感动,是因为文章在说理过程中,运用了适当的描写性语言,从而打动读者。这种在特定场合、特定环境下、特定身份的讲话,表达了恩格斯对马克思的沉痛悼念和热烈赞颂。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])