7 兼爱 课件(共44张PPT)

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

高中语文选择性必修上册

兼

爱

墨

子

墨子是中国的良心和灵魂。

——张知寒

2016年我国首次发射全球第一颗量子通信卫星,命名为墨子号

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

今人评墨子

天才匠人,孤独侠客

基本信息

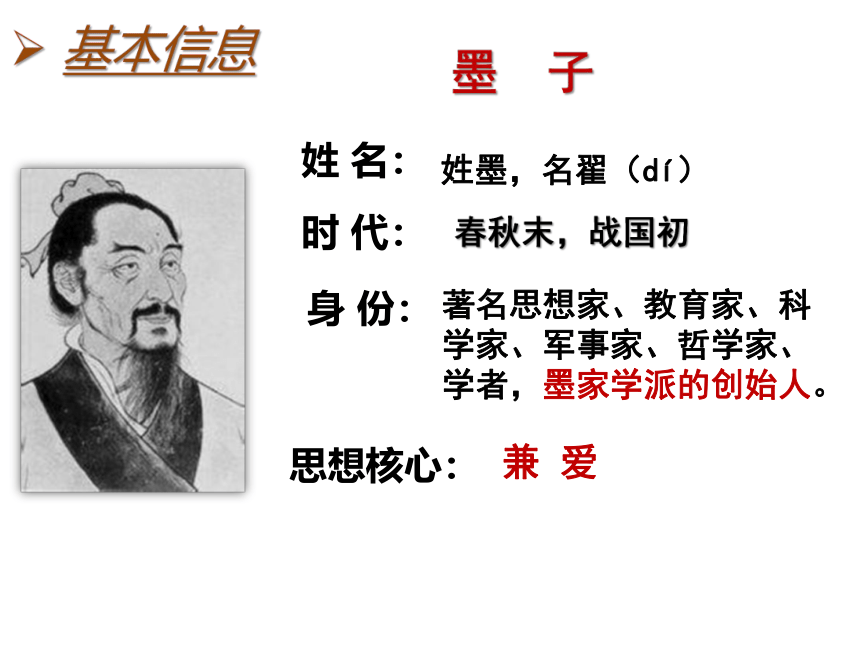

墨 子

姓 名:

姓墨,名翟(dí)

时 代:

春秋末,战国初

身 份:

著名思想家、教育家、科学家、军事家、哲学家、学者,墨家学派的创始人。

思想核心:

兼 爱

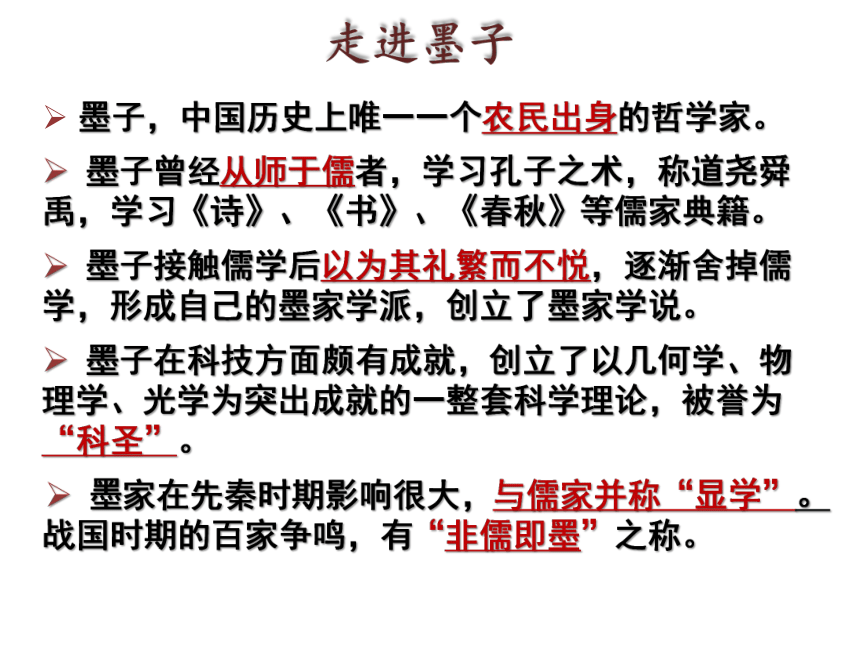

走进墨子

墨子,中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。

墨子接触儒学后以为其礼繁而不悦,逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派,创立了墨家学说。

墨子在科技方面颇有成就,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论,被誉为“科圣”。

墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

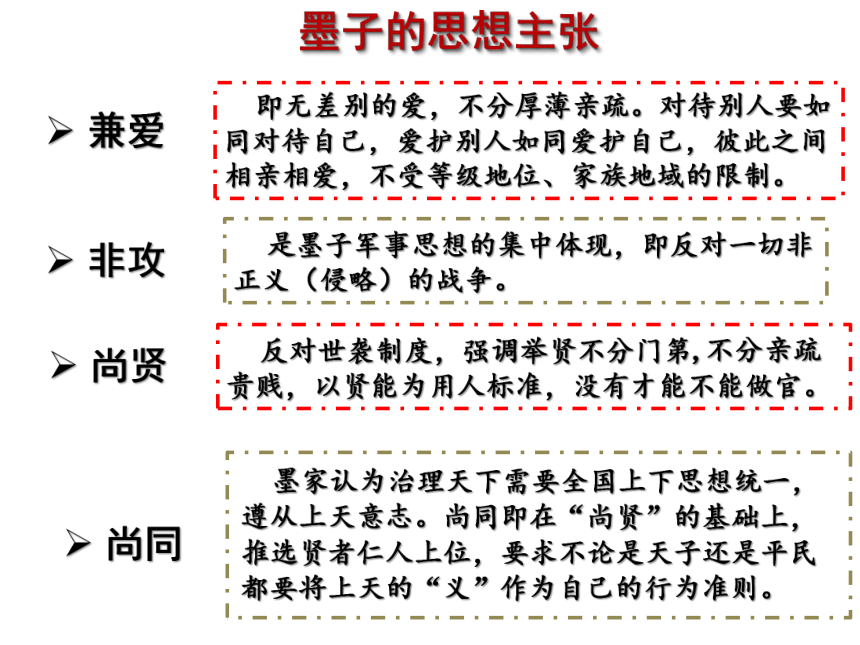

墨子的思想主张

即无差别的爱,不分厚薄亲疏。对待别人要如同对待自己,爱护别人如同爱护自己,彼此之间相亲相爱,不受等级地位、家族地域的限制。

兼爱

是墨子军事思想的集中体现,即反对一切非正义(侵略)的战争。

非攻

尚贤

反对世袭制度,强调举贤不分门第,不分亲疏贵贱,以贤能为用人标准,没有才能不能做官。

尚同

墨家认为治理天下需要全国上下思想统一,遵从上天意志。尚同即在“尚贤”的基础上,推选贤者仁人上位,要求不论是天子还是平民都要将上天的“义”作为自己的行为准则。

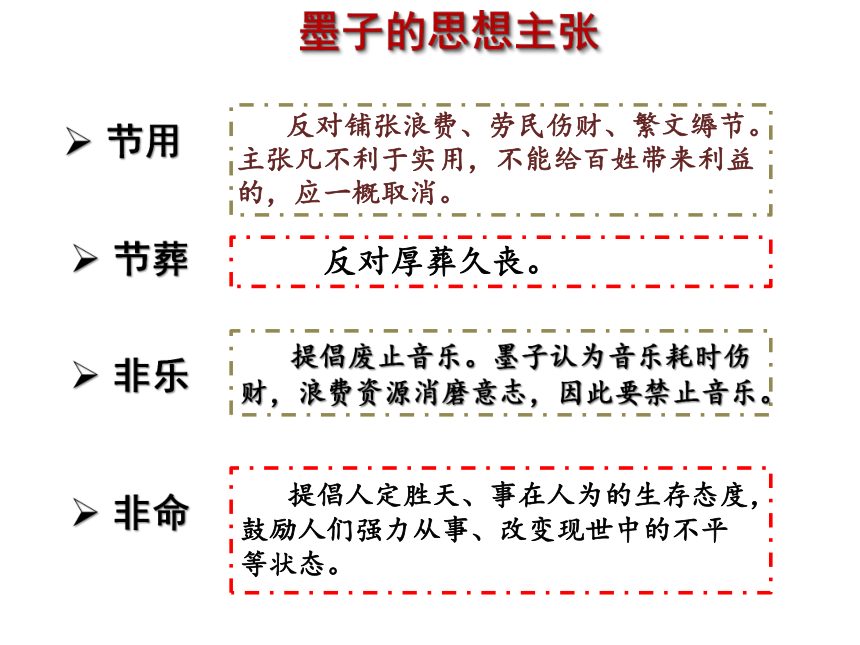

反对铺张浪费、劳民伤财、繁文缛节。主张凡不利于实用,不能给百姓带来利益的,应一概取消。

节用

反对厚葬久丧。

节葬

非乐

提倡废止音乐。墨子认为音乐耗时伤财,浪费资源消磨意志,因此要禁止音乐。

非命

提倡人定胜天、事在人为的生存态度,鼓励人们强力从事、改变现世中的不平等状态。

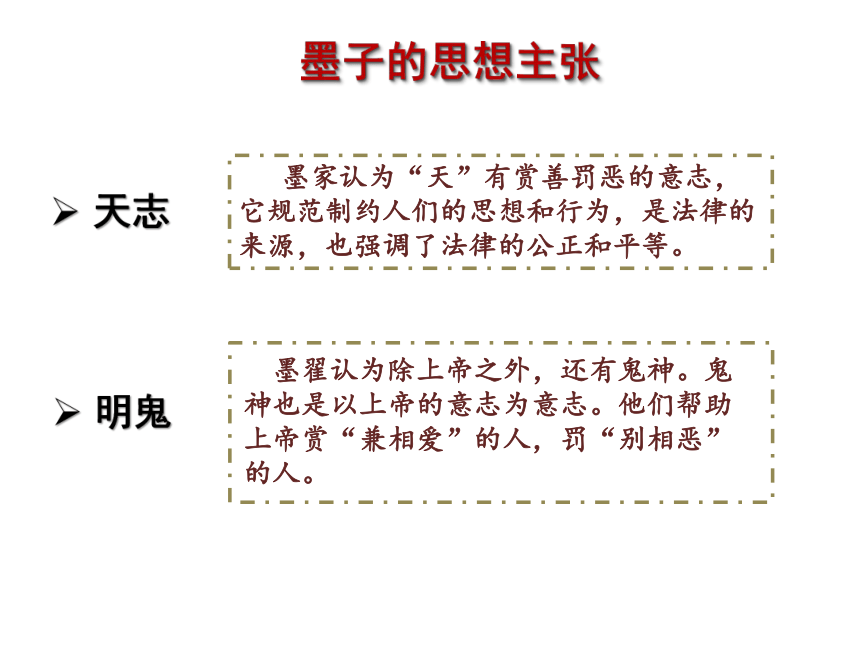

墨子的思想主张

墨家认为“天”有赏善罚恶的意志,它规范制约人们的思想和行为,是法律的来源,也强调了法律的公正和平等。

天志

墨翟认为除上帝之外,还有鬼神。鬼神也是以上帝的意志为意志。他们帮助上帝赏“兼相爱”的人,罚“别相恶”的人。

明鬼

墨子的思想主张

小 结

政治:主张“尚贤”与“尚同”。

提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

《墨子》其书

作者:墨家弟子

内容:墨子的弟子及其再传弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书。

该书一部分是记载墨子言行,阐述墨子思想,主要反映了前期墨家的思想;

另一部分《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》等6篇,一般称作墨辩或墨经,着重阐述墨家的认识论和逻辑思想,还包含许多自然科学的内容,反映了后期墨家的思想。

《墨子》其书

该书提倡兼爱、非攻、尚贤、尚同、天志、明鬼、非命、非乐、节葬、节用,涉及哲学、逻辑学、军事学、工程学、力学、几何学、光学,先秦的科学技术成就大都依赖《墨子》以传。现存《墨子》一书,宋朝多散佚。至清代编《四库全书》时,仅存五十三篇。

艺术手法:

文章由小及大、连类比譬、逐层推理,典型如《非攻》。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理。

中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

课堂任务之一:

疏通文字,落实重点字词,初步梳理文脉。

解释下列句中加点的词语

1、必知乱之所自起,焉能治之。

积土成山,风雨兴焉。

2、当察乱何自起?起不相爱。

当与秦相较,或未易量。

3、子自爱,不爱父,故亏父而自利。

4、贼爱其身不爱人,故贼人以利其身。

5、虽父之不慈子,兄之不慈弟

6、譬之如医之攻人之疾

故攻异国以利其国。

7、恶得不禁恶而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

连词,于是 兼词,在这里

尝,尝试 倘,如果

使…受损失使… 获利

贼人, 残害。

即使, 慈爱。

治疗,攻打。

怎么,厌恶,鼓励,厌恶。

翻译下列句子

2、虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。

1、圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

翻译:圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,必须知道混乱从哪里产生,于是能对它进行治理。

翻译:大夫相互侵扰各自的封地、诸侯相互攻伐封国,也是这样。

3、天下之乱物,具此而已矣。

翻译;天下纷乱之事,全部都在这里了。

4、故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。

翻译:因此天下人相亲相爱就会治理好国家,相互憎恶就会使天下混乱。

【第一段】

标题解读

疏通文意(第一段)

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。

譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

以……为:把……作为

治:治理;事:事务

所自起:兴起的原因;

自:从;起,兴起,发生

焉:于是

譬之如:把它比方作,好比

攻:治疗

然:这样

弗fú:否定副词,相当于“不”。

何独:何尝

标题解读

疏通文意(第一段)

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。

譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,必须知道混乱从哪里产生,于是能对它进行治理。如果不知道混乱从哪里产生,就不能进行治理。

这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。

治理混乱又何尝不是这样,必须知道混乱产生的根源,才能进行治理。如果不知道混乱产生的根源,就不能治理。

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

明确:

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。

本段采用了类比论证。以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

【第二段】

标题解读

疏通文意(第二段)

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。

臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。

此所谓乱也。

当:同“尝”,尝试

察:明察,考察

孝:孝敬

自爱:爱自己【宾语前置】

亏:使受损失

自利:使自己得利

圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。尝试考察混乱从哪里产生?起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所说的混乱。儿子爱自己,不爱父亲, 因而使父亲受损失以谋求自己的利益;弟弟爱自己,不爱兄长,因而使兄长受损失以谋求自己的利益;臣下爱自己,不爱君上,因而使君主受损失以谋求自己的利益。这就是所谓的混乱。

标题解读

疏通文意(第二段)

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。

父自爱也,不爱子,故亏子而自利;

兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;

君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

是何也?皆起不相爱。

虽:即使

之:主谓之间,取消句子独立性

慈:慈爱

(反过来),即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君主不慈爱臣子,这也是天下所谓的混乱。父亲爱自己,不爱儿子,所以使儿子受损失以谋求自己的利益;兄长爱自己,不爱弟弟,所以使弟弟受损失以谋求自己的利益;君主爱自己,不爱臣子,所以使臣子受损失以谋求自己的利益。这是为什么呢?都是起源于不相爱。

标题解读

虽至:即使是

盗贼:偷窃劫夺财物的人

室:家

窃:偷窃

利:使……得利

“贼”1:名,劫夺财物者

“贼”2:动词,伤害

家:卿大夫的封地

国:诸侯的封地

乱:侵夺

乱物:纷乱之事

具此:全都在这里,具:完全、齐全

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

标题解读

即使是在天下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以劫夺别人以利自身。这是为什么呢?都起源于不相爱。即使大夫相互侵扰各自的封地、诸侯相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱自己的封地,不爱别人的封地,所以侵扰别人的封地以利他自己的封地;诸侯各自爱他自己的封国,不爱别人的封国,所以攻伐别人的封国以利他自己的封国。天下的纷乱之事,全部都在这里了。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

标题解读

本段的中心句是什么?本段中有哪些“乱?

① 乱:

(1)臣子之不孝君父。子自爱,不爱父;弟自爱,不爱兄;臣自爱,不爱君;父自爱,不爱子;兄自爱,不爱弟;君自爱,不爱臣。

(2)盗爱其室,,不爱异室;贼爱其身,不爱人。

(3)大夫各爱其家,不爱异家;诸侯各爱其国,不爱异国。

②“乱”之因:起不相爱。

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

【第三段】

标题解读

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?

视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?

视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。

犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

若使:假使

若:像,如 犹:还

视:看待

恶wū施:怎么实行

恶:相当于“何”“怎么“

弟子:弟弟和子女

亡:同“无”,没有 有:同“又”

细察它从哪里产生的?都起源于不相爱。假使天下(的人)都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还能有不孝的人吗?看待父亲、兄弟和君主像看待自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的人吗?看待弟弟、儿子与臣子像自己一样,怎么会做出不慈爱的事呢?所以不孝不慈都没有了。还会有盗贼吗?看待别人的家像自己的家一样,谁还会盗窃?看待别人就像自己一样,谁还会劫夺财物?所以盗贼又没有了。

标题解读

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?

视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻? 故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。

若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

若:像

治:形容词,治理得好,安定太平

还有大夫间相互侵扰封地,诸侯间相互攻伐封国吗?看待别人的封地像自己的封地,谁还会侵犯呢?看待别人的封国就像自己的封国,谁还会攻伐?所以大夫相互侵扰封地,诸侯相互攻伐封国的事又没有了。假使天下的人都相亲相爱,封国与封国不相互攻伐,封地与封地不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,像这样天下就治理好了。

标题解读

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

中心论点:

若使天下兼相爱,则天下治。

论证方法:

①假设论证。运用假设、铺排、反问的句式,从正面论证了“天下兼相爱”,“则天下治”的观点。采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的与其坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可治乱的观点。

②对比论证。

与第2段进行正反对比论证。

【第四段】

标题解读

故圣人以治天下为事者,恶wū得不禁恶wù而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。

故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

第一个“恶” :怎么

第二、三个“恶”:动词,憎恨,讨厌

则:就

劝:鼓励

子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称

译文:所以圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下人相亲相爱就会治理好国家,相互憎恶就会使天下混乱。所以墨子说不能不鼓励爱别人,(道理就在)这里啊。

标题解读

本文的结论是什么?

结论为:

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

课堂任务之二:

梳理文脉,概括本文的论证思路。

文章论证思路

提出问题

分析问题

解决问题

得出结论

(1)治天下必知乱之所起。

(2)乱起自不相爱。

(3)使天下皆相爱

(4)兼相爱则治,

交相恶则乱。

正 反

对比论证

类比论证

对比论证

假设论证

对比论证

探究一

探究一

文章论证思路

第一段:

提出问题:圣人治天下必知乱之所自起。并以类比论证强调知所自起的重要性。

第二段:

分析问题,从反面论证不相爱的后果。

(1)君臣父子兄弟互相损害。

(2)盗贼侵夺财物伤害性命。

(3)大夫诸侯之间争斗功伐。

第三段:

解决问题,从正面阐明,要想治乱必须践行兼爱之道。

(1)爱人身若其身。

(2)视人室若其室。

(3)视人国若其国。

第四段:

得出结论,天下兼相爱则治,交相恶则乱。

圣人以治天下为事者也,

必知乱之所自起(1)

天下乱

(2)

天下治

(3)

不相爱

兼相爱

君臣父子不爱不慈

贼窃异室

大夫乱家

诸侯攻国

盗贼无有

家不相乱

国不相攻

君臣父子孝慈

天下兼相爱则治

交相恶则乱

分析原因

指明方法

课堂小结

(4)

探究二

《兼爱》的论证特色?

有人说本文的写作特色是“意质语显,逻辑清晰”,试结合文本进行分析。

本文按照提出问题、分析问题、解决问题的思路展开,层层递进,论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

《兼爱》的论证特色?

1. 意质而语显。

文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。

2. 逻辑严密,明辨是非。

3、综合运用对比论证、类比论证和假设论证等多种论证方法,使论证充分,更具有逻辑力量和说服力。

《兼爱》的论证特色?

4、文章开头提出问题,结尾都出明确的结论,使观点明晰。

探究三

墨子“兼爱” 与 儒家“仁爱”

有何异同?

墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何异同?

都产生于春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

他们都认为爱具有普遍性、广泛性;人人相爱,关爱民众。

孔子“泛爱众”

墨子“兼相爱”

1、相同:

墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何异同?

2、不同:

墨家“官无常贵,民无终贱”

儒家“君君臣臣父父子子”

理论基础不同

(1)兼爱是建立在人人平等的伦理的基础之上的。

在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。

(2)仁爱是建立在血缘的基础上的。

在儒家心中,爱是以自己为中心,从天性中的情感出发,强调推己及人。

(双亲—— 民众—— 万物)(推己及人 —— 差序格局)

爱的关系不同

(1)兼爱一定是双向交互的,公利的。

墨子的兼爱思想站在功利的角度,提出对等互报的原则“兼相爱,交相利”。这个“利”,不是维护一己私利,更强调“利他”和“公利”的思想。

(2)仁爱则不一定,也可以是单向不求回报的。

儒家的“仁爱”思想是“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。

2、不同:

高中语文选择性必修上册

兼

爱

墨

子

墨子是中国的良心和灵魂。

——张知寒

2016年我国首次发射全球第一颗量子通信卫星,命名为墨子号

墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。

——毛泽东

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

孙中山在《三民主义》中把墨子推崇为“平等、博爱”的中国宗师。他说“古时最讲爱字的,莫过于墨子。墨子所讲的兼爱,与耶稣所讲的博爱是一样的。”

今人评墨子

天才匠人,孤独侠客

基本信息

墨 子

姓 名:

姓墨,名翟(dí)

时 代:

春秋末,战国初

身 份:

著名思想家、教育家、科学家、军事家、哲学家、学者,墨家学派的创始人。

思想核心:

兼 爱

走进墨子

墨子,中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。

墨子接触儒学后以为其礼繁而不悦,逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派,创立了墨家学说。

墨子在科技方面颇有成就,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论,被誉为“科圣”。

墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

墨子的思想主张

即无差别的爱,不分厚薄亲疏。对待别人要如同对待自己,爱护别人如同爱护自己,彼此之间相亲相爱,不受等级地位、家族地域的限制。

兼爱

是墨子军事思想的集中体现,即反对一切非正义(侵略)的战争。

非攻

尚贤

反对世袭制度,强调举贤不分门第,不分亲疏贵贱,以贤能为用人标准,没有才能不能做官。

尚同

墨家认为治理天下需要全国上下思想统一,遵从上天意志。尚同即在“尚贤”的基础上,推选贤者仁人上位,要求不论是天子还是平民都要将上天的“义”作为自己的行为准则。

反对铺张浪费、劳民伤财、繁文缛节。主张凡不利于实用,不能给百姓带来利益的,应一概取消。

节用

反对厚葬久丧。

节葬

非乐

提倡废止音乐。墨子认为音乐耗时伤财,浪费资源消磨意志,因此要禁止音乐。

非命

提倡人定胜天、事在人为的生存态度,鼓励人们强力从事、改变现世中的不平等状态。

墨子的思想主张

墨家认为“天”有赏善罚恶的意志,它规范制约人们的思想和行为,是法律的来源,也强调了法律的公正和平等。

天志

墨翟认为除上帝之外,还有鬼神。鬼神也是以上帝的意志为意志。他们帮助上帝赏“兼相爱”的人,罚“别相恶”的人。

明鬼

墨子的思想主张

小 结

政治:主张“尚贤”与“尚同”。

提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济:主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理:主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害”,为民的要相亲相爱,交互得利。

教育:主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事:主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术。主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

《墨子》其书

作者:墨家弟子

内容:墨子的弟子及其再传弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书。

该书一部分是记载墨子言行,阐述墨子思想,主要反映了前期墨家的思想;

另一部分《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》等6篇,一般称作墨辩或墨经,着重阐述墨家的认识论和逻辑思想,还包含许多自然科学的内容,反映了后期墨家的思想。

《墨子》其书

该书提倡兼爱、非攻、尚贤、尚同、天志、明鬼、非命、非乐、节葬、节用,涉及哲学、逻辑学、军事学、工程学、力学、几何学、光学,先秦的科学技术成就大都依赖《墨子》以传。现存《墨子》一书,宋朝多散佚。至清代编《四库全书》时,仅存五十三篇。

艺术手法:

文章由小及大、连类比譬、逐层推理,典型如《非攻》。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理。

中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

课堂任务之一:

疏通文字,落实重点字词,初步梳理文脉。

解释下列句中加点的词语

1、必知乱之所自起,焉能治之。

积土成山,风雨兴焉。

2、当察乱何自起?起不相爱。

当与秦相较,或未易量。

3、子自爱,不爱父,故亏父而自利。

4、贼爱其身不爱人,故贼人以利其身。

5、虽父之不慈子,兄之不慈弟

6、譬之如医之攻人之疾

故攻异国以利其国。

7、恶得不禁恶而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

连词,于是 兼词,在这里

尝,尝试 倘,如果

使…受损失使… 获利

贼人, 残害。

即使, 慈爱。

治疗,攻打。

怎么,厌恶,鼓励,厌恶。

翻译下列句子

2、虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。

1、圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

翻译:圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,必须知道混乱从哪里产生,于是能对它进行治理。

翻译:大夫相互侵扰各自的封地、诸侯相互攻伐封国,也是这样。

3、天下之乱物,具此而已矣。

翻译;天下纷乱之事,全部都在这里了。

4、故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。

翻译:因此天下人相亲相爱就会治理好国家,相互憎恶就会使天下混乱。

【第一段】

标题解读

疏通文意(第一段)

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。

譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

以……为:把……作为

治:治理;事:事务

所自起:兴起的原因;

自:从;起,兴起,发生

焉:于是

譬之如:把它比方作,好比

攻:治疗

然:这样

弗fú:否定副词,相当于“不”。

何独:何尝

标题解读

疏通文意(第一段)

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。

譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,必须知道混乱从哪里产生,于是能对它进行治理。如果不知道混乱从哪里产生,就不能进行治理。

这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。

治理混乱又何尝不是这样,必须知道混乱产生的根源,才能进行治理。如果不知道混乱产生的根源,就不能治理。

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

明确:

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。

本段采用了类比论证。以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

【第二段】

标题解读

疏通文意(第二段)

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。

臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。

此所谓乱也。

当:同“尝”,尝试

察:明察,考察

孝:孝敬

自爱:爱自己【宾语前置】

亏:使受损失

自利:使自己得利

圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。尝试考察混乱从哪里产生?起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所说的混乱。儿子爱自己,不爱父亲, 因而使父亲受损失以谋求自己的利益;弟弟爱自己,不爱兄长,因而使兄长受损失以谋求自己的利益;臣下爱自己,不爱君上,因而使君主受损失以谋求自己的利益。这就是所谓的混乱。

标题解读

疏通文意(第二段)

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。

父自爱也,不爱子,故亏子而自利;

兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;

君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

是何也?皆起不相爱。

虽:即使

之:主谓之间,取消句子独立性

慈:慈爱

(反过来),即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君主不慈爱臣子,这也是天下所谓的混乱。父亲爱自己,不爱儿子,所以使儿子受损失以谋求自己的利益;兄长爱自己,不爱弟弟,所以使弟弟受损失以谋求自己的利益;君主爱自己,不爱臣子,所以使臣子受损失以谋求自己的利益。这是为什么呢?都是起源于不相爱。

标题解读

虽至:即使是

盗贼:偷窃劫夺财物的人

室:家

窃:偷窃

利:使……得利

“贼”1:名,劫夺财物者

“贼”2:动词,伤害

家:卿大夫的封地

国:诸侯的封地

乱:侵夺

乱物:纷乱之事

具此:全都在这里,具:完全、齐全

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

标题解读

即使是在天下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以劫夺别人以利自身。这是为什么呢?都起源于不相爱。即使大夫相互侵扰各自的封地、诸侯相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱自己的封地,不爱别人的封地,所以侵扰别人的封地以利他自己的封地;诸侯各自爱他自己的封国,不爱别人的封国,所以攻伐别人的封国以利他自己的封国。天下的纷乱之事,全部都在这里了。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

标题解读

本段的中心句是什么?本段中有哪些“乱?

① 乱:

(1)臣子之不孝君父。子自爱,不爱父;弟自爱,不爱兄;臣自爱,不爱君;父自爱,不爱子;兄自爱,不爱弟;君自爱,不爱臣。

(2)盗爱其室,,不爱异室;贼爱其身,不爱人。

(3)大夫各爱其家,不爱异家;诸侯各爱其国,不爱异国。

②“乱”之因:起不相爱。

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

【第三段】

标题解读

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?

视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?

视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。

犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

若使:假使

若:像,如 犹:还

视:看待

恶wū施:怎么实行

恶:相当于“何”“怎么“

弟子:弟弟和子女

亡:同“无”,没有 有:同“又”

细察它从哪里产生的?都起源于不相爱。假使天下(的人)都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还能有不孝的人吗?看待父亲、兄弟和君主像看待自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的人吗?看待弟弟、儿子与臣子像自己一样,怎么会做出不慈爱的事呢?所以不孝不慈都没有了。还会有盗贼吗?看待别人的家像自己的家一样,谁还会盗窃?看待别人就像自己一样,谁还会劫夺财物?所以盗贼又没有了。

标题解读

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?

视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻? 故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。

若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

若:像

治:形容词,治理得好,安定太平

还有大夫间相互侵扰封地,诸侯间相互攻伐封国吗?看待别人的封地像自己的封地,谁还会侵犯呢?看待别人的封国就像自己的封国,谁还会攻伐?所以大夫相互侵扰封地,诸侯相互攻伐封国的事又没有了。假使天下的人都相亲相爱,封国与封国不相互攻伐,封地与封地不相互侵扰,盗贼没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,像这样天下就治理好了。

标题解读

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

中心论点:

若使天下兼相爱,则天下治。

论证方法:

①假设论证。运用假设、铺排、反问的句式,从正面论证了“天下兼相爱”,“则天下治”的观点。采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的与其坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可治乱的观点。

②对比论证。

与第2段进行正反对比论证。

【第四段】

标题解读

故圣人以治天下为事者,恶wū得不禁恶wù而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。

故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

第一个“恶” :怎么

第二、三个“恶”:动词,憎恨,讨厌

则:就

劝:鼓励

子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称

译文:所以圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,怎么能不禁止相互仇恨而鼓励相爱呢?因此天下人相亲相爱就会治理好国家,相互憎恶就会使天下混乱。所以墨子说不能不鼓励爱别人,(道理就在)这里啊。

标题解读

本文的结论是什么?

结论为:

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

课堂任务之二:

梳理文脉,概括本文的论证思路。

文章论证思路

提出问题

分析问题

解决问题

得出结论

(1)治天下必知乱之所起。

(2)乱起自不相爱。

(3)使天下皆相爱

(4)兼相爱则治,

交相恶则乱。

正 反

对比论证

类比论证

对比论证

假设论证

对比论证

探究一

探究一

文章论证思路

第一段:

提出问题:圣人治天下必知乱之所自起。并以类比论证强调知所自起的重要性。

第二段:

分析问题,从反面论证不相爱的后果。

(1)君臣父子兄弟互相损害。

(2)盗贼侵夺财物伤害性命。

(3)大夫诸侯之间争斗功伐。

第三段:

解决问题,从正面阐明,要想治乱必须践行兼爱之道。

(1)爱人身若其身。

(2)视人室若其室。

(3)视人国若其国。

第四段:

得出结论,天下兼相爱则治,交相恶则乱。

圣人以治天下为事者也,

必知乱之所自起(1)

天下乱

(2)

天下治

(3)

不相爱

兼相爱

君臣父子不爱不慈

贼窃异室

大夫乱家

诸侯攻国

盗贼无有

家不相乱

国不相攻

君臣父子孝慈

天下兼相爱则治

交相恶则乱

分析原因

指明方法

课堂小结

(4)

探究二

《兼爱》的论证特色?

有人说本文的写作特色是“意质语显,逻辑清晰”,试结合文本进行分析。

本文按照提出问题、分析问题、解决问题的思路展开,层层递进,论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

《兼爱》的论证特色?

1. 意质而语显。

文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。

2. 逻辑严密,明辨是非。

3、综合运用对比论证、类比论证和假设论证等多种论证方法,使论证充分,更具有逻辑力量和说服力。

《兼爱》的论证特色?

4、文章开头提出问题,结尾都出明确的结论,使观点明晰。

探究三

墨子“兼爱” 与 儒家“仁爱”

有何异同?

墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何异同?

都产生于春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

他们都认为爱具有普遍性、广泛性;人人相爱,关爱民众。

孔子“泛爱众”

墨子“兼相爱”

1、相同:

墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何异同?

2、不同:

墨家“官无常贵,民无终贱”

儒家“君君臣臣父父子子”

理论基础不同

(1)兼爱是建立在人人平等的伦理的基础之上的。

在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。

(2)仁爱是建立在血缘的基础上的。

在儒家心中,爱是以自己为中心,从天性中的情感出发,强调推己及人。

(双亲—— 民众—— 万物)(推己及人 —— 差序格局)

爱的关系不同

(1)兼爱一定是双向交互的,公利的。

墨子的兼爱思想站在功利的角度,提出对等互报的原则“兼相爱,交相利”。这个“利”,不是维护一己私利,更强调“利他”和“公利”的思想。

(2)仁爱则不一定,也可以是单向不求回报的。

儒家的“仁爱”思想是“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。

2、不同: