高中语文统编版选择性必修上册7《兼爱》(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册7《兼爱》(共34张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 47.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-02 09:35:53 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

诸子百家之十二家

儒家:尚明恭谦,恕学勤勉。 道家:道法自然,无为而治。

墨家:兼爱非攻,尚贤尚同。 兵家:其疾如风,其徐如林。

法家:以法治国,重法轻情。 阴阳家:五行轮回,相面人文。

纵横家:苍生涂涂,天下缭缭。 农家:地泽万物,神农不死。

医家:悬壶济世,望闻问切。 名家:思以其道,播以其声。

杂家:采儒墨之善,撮名法之要。 小说家:街谈巷语,道听途说。

早在战国初期,当时的人就发明了各种各样的共鸣器,用来侦探敌情。《墨子·备穴》就有记载:在城墙根下每隔一定距离挖一深坑,坑里埋置一只容量有七八十升的陶瓮,瓮口蒙上皮革,这样,实际上就做成了一个共鸣器。让听觉聪敏的人伏在这个共鸣器上听动静,遇有敌人挖地道攻城的响声,不仅可以发觉,而且根据各瓮瓮声的响度差可以识别来敌的方向和远近。

另一种方法是:在同一个深坑里埋设两只蒙上皮革的瓮,两瓮分开一定距离,根据这两瓮的响度差来判别敌人所在的方向。

动,域徙也。——《墨子·经上》

力,形之所以奋也。——《墨子·经上》

力,重谓下。——《墨子·经下》

《墨子》其书

墨子弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书,该书由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。

该书提倡兼爱、非攻、尚贤、尚同、天志、明鬼、非命、非乐、节葬、节用,涉及哲学、逻辑学、军事学、工程学、力学、几何学、光学,先秦的科学技术成就大都依赖《墨子》以传。现存《墨子》一书,宋朝多散佚。至清代编《四库全书》时,仅存五十三篇。

文章由小及大、连类比譬、逐层推理,典型如《非攻》。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理。中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

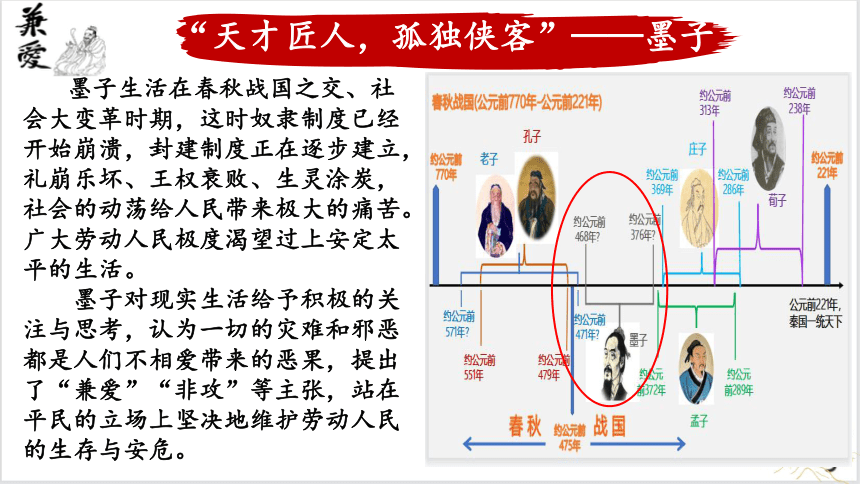

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的痛苦。广大劳动人民极度渴望过上安定太平的生活。

墨子对现实生活给予积极的关注与思考,认为一切的灾难和邪恶都是人们不相爱带来的恶果,提出了“兼爱”“非攻”等主张,站在平民的立场上坚决地维护劳动人民的生存与安危。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

走进墨子

墨子(公元前468---前376年),名翟,春秋战国之际思想家、教育家、学者。

出生平民,注重实践, 善于制作,立足现实,崇尚和平,以自苦利他为己任。

在学术上,初受孔子影响,后嫌儒家的“礼”过于烦琐,创建了与儒家相对立的墨家学派。有《墨子》一书传世。

在科技方面颇有成就,常被誉为“科圣”。他首先发现了小孔成像的道理,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。

墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学” (通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问) 。百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

主要思想

①兼爱非攻。所谓“兼爱”是要求君臣、父子、兄弟都要兼相爱,“爱人若爱其身”,并认为社会上出现强执弱、富侮贫、贵傲贱的现象,是因为天下人不相爱所致。

②天志明鬼。宜扬天命鬼神的思想是墨家的—大特点。

③尚同尚贤。尚同是要求百姓上同于天子。墨子认为,国君是国中贤者,百姓应以君上之是非为是非。他还认为上面了解下情也很重要,因为只有这样才能赏善罚暴。尚贤是要求君上任用贤者而废抑不肖者。

④节用节葬。节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。

文题解读

《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。

所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念,即不分亲疏厚薄地互相关爱。

兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。

这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

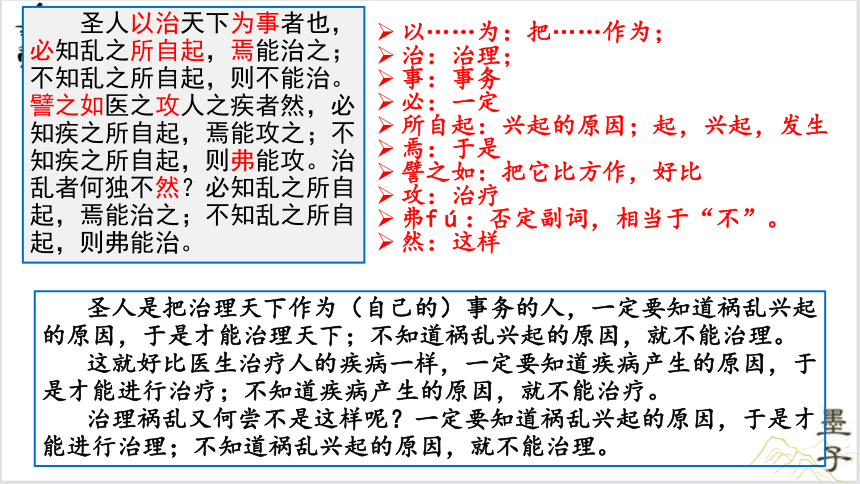

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

以……为:把……作为;

治:治理;

事:事务

必:一定

所自起:兴起的原因;起,兴起,发生

焉:于是

譬之如:把它比方作,好比

攻:治疗

弗fú:否定副词,相当于“不”。

然:这样

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能治疗。

治理祸乱又何尝不是这样呢?一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

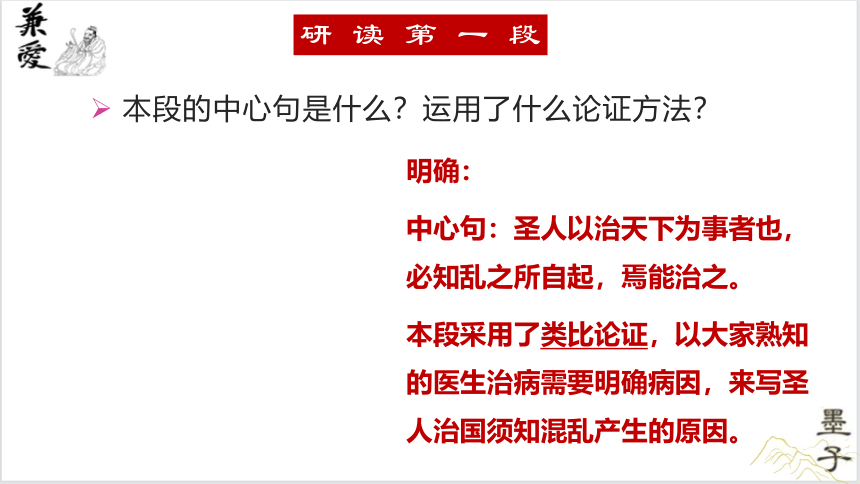

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

研读第一段

明确:

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。

本段采用了类比论证,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

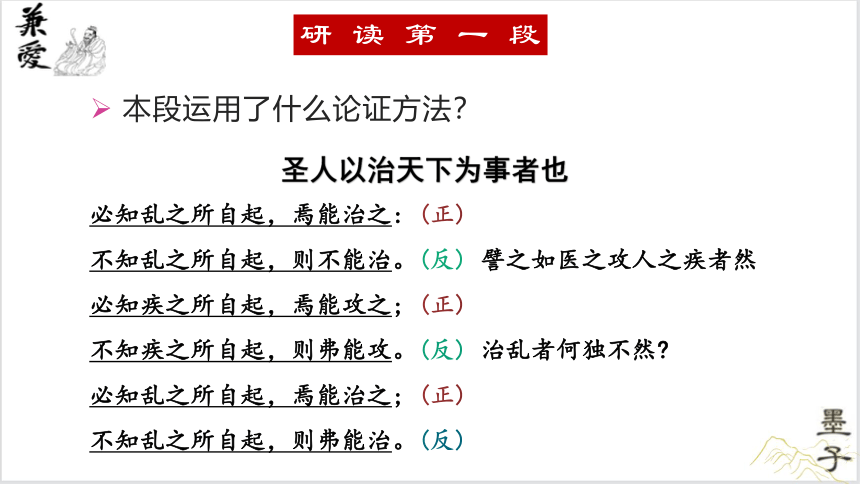

本段运用了什么论证方法?

研读第一段

圣人以治天下为事者也

必知乱之所自起,焉能治之: (正)

不知乱之所自起,则不能治。(反) 譬之如医之攻人之疾者然

必知疾之所自起,焉能攻之; (正)

不知疾之所自起,则弗能攻。(反) 治乱者何独不然

必知乱之所自起,焉能治之; (正)

不知乱之所自起,则弗能治。(反)

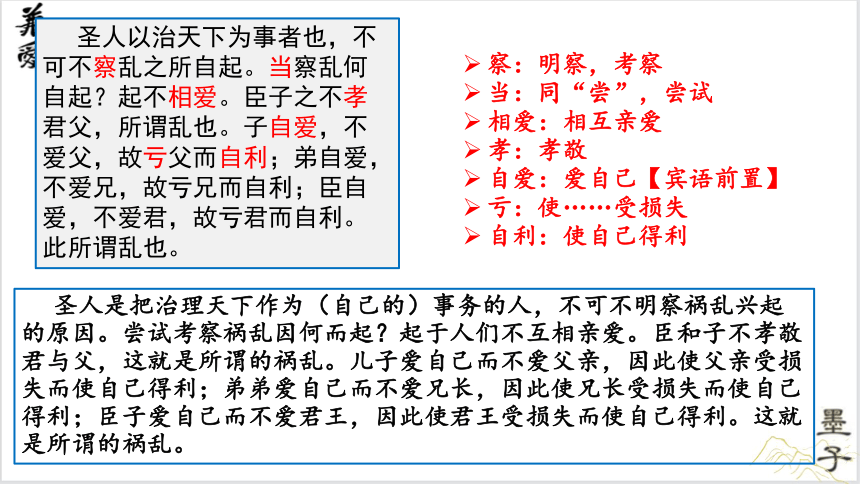

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。

察:明察,考察

当:同“尝”,尝试

相爱:相互亲爱

孝:孝敬

自爱:爱自己【宾语前置】

亏:使……受损失

自利:使自己得利

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不明察祸乱兴起的原因。尝试考察祸乱因何而起?起于人们不互相亲爱。臣和子不孝敬君与父,这就是所谓的祸乱。儿子爱自己而不爱父亲,因此使父亲受损失而使自己得利;弟弟爱自己而不爱兄长,因此使兄长受损失而使自己得利;臣子爱自己而不爱君王,因此使君王受损失而使自己得利。这就是所谓的祸乱。

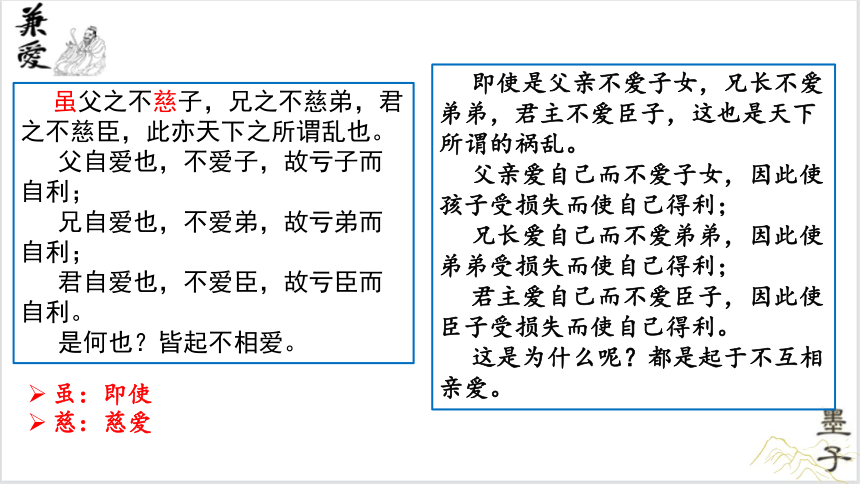

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。

父自爱也,不爱子,故亏子而自利;

兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;

君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

是何也?皆起不相爱。

虽:即使

慈:慈爱

即使是父亲不爱子女,兄长不爱弟弟,君主不爱臣子,这也是天下所谓的祸乱。

父亲爱自己而不爱子女,因此使孩子受损失而使自己得利;

兄长爱自己而不爱弟弟,因此使弟弟受损失而使自己得利;

君主爱自己而不爱臣子,因此使臣子受损失而使自己得利。

这是为什么呢?都是起于不互相亲爱。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。

贼①爱其身,不爱人,故贼②人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

盗贼:偷窃和劫夺财物的人

室:家

其室:自己的家;异室:别人的家

窃:偷窃

利:使……得利

“贼”①:名词,劫夺财物者。

“贼”②:动词,抢夺

大夫:古代贵族等级名称,亦称职官等级名称,其地位在卿之下,士之上。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。

贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

家:卿大夫的封地

国:诸侯的封地

乱家:侵夺封地;攻国:攻伐封国

异家:别人的封地

异国:别人的封国

乱物:纷乱之事

具此:全都在这里。具,完全、齐全

虽至天下之为盗贼者,亦然。

盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。

贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。

此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。

大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。

诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。

天下之乱物,具此而已矣。

即使是天下偷窃和劫夺财物的人,也是这样。偷窃者只爱自己的家,不爱别人的家,因此偷窃别人家以利自己的家;劫夺财物者只爱自身,不爱别人,因此伤害别人而使自己得利。这是因为什么呢?都是起因于不相爱。 即使是大夫之间互相侵扰封地,诸侯之间互相攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自己的封地,不爱别人的封地,因此侵夺别人的封地以利自己的封地。诸侯各自爱自己的封国,不爱别人的封国,因此侵扰别人的封国而使自己的封国得利。天下的纷乱之事,全都在这里了。

研读第二段

本段的中心句是什么?“乱”主要指什么?

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

“乱”在文中,主要指臣子不孝君父。

研读第二段

“乱”主要指什么?

研读第二段

“乱”主要指什么?

《兼爱》中,在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。

国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调。这些乱象产生的原因是“自爱”而不爱人。

研读第二段

为了论证“乱,起于不相爱”,墨子在第二节中,用了十个“故”和三个“虽”进行推理,由因导果,追根溯源,层层深入;在范围上,从小到大、从对君臣、父子、兄弟不相爱扩展到对大夫乱家、诸侯征伐的现象,引导读者不断进行追问和思考。

研读第二段

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

若使:假使

若:像,如

犹:还

视:看待

恶wū施:怎么实行。

恶:相当于“何”“怎么”

弟子:弟弟和子女

亡:同“无”,没有

有:同“又”

考察这是因何而起的呢?都起于不相爱。假使天下都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还会有不孝的人吗?看待父亲、兄长和君主像看待自身,怎么会实行不孝的事情呢?还会有不慈爱的人吗?看待弟弟、子女和臣子像看待自身,怎么会实行不慈爱的事情呢?所以不孝不慈的现象都没有了。还会有偷窃和劫夺财物的人吗?看待别人的家如同自己的家一样,谁还会盗窃?看待别人如同自己一样,谁还会伤害人?所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

还会有大夫之间相互侵夺封地、诸侯之间相互攻伐封国的事吗?

看待别人的封地如同自己的封地一样,谁还会发动祸乱?

看待别人的封国如同自己的封国一样,谁还会发动攻伐?

因此大夫之间相互侵夺别人的封地,诸侯之间相互攻伐别人的封国的现象就又没有了。

假使天下的人都能相亲相爱,国家与国家之间不相互攻伐,封地与封地之间不相互侵夺,偷盗抢劫没有了,君臣父子都能孝敬慈爱,像这样天下也就安定了。

治:形容词,治理得好,安定太平

本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?

明确:中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

研读第三段

.....故不孝不慈亡。犹有盗贼乎 视人之室若其室,谁窃 视人身若其身,谁贼 故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎 视人家若其家,谁乱 视人国若其国,谁攻 故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。

运用类比推理,由小到大,层层深入,由易及难,引导读者进行追问和思索,从而引出后文的结论:如果能够做到“兼相爱”,那么“天下就能够得到治理”

故圣人以治天下为事者,恶wū①得不禁恶wù②而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶wù③则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

所以圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,怎么能不禁绝仇恨而鼓励亲爱呢?所以天下之人互相亲爱天下就会安定,互相仇恨就会发生祸乱。所以墨子说不可以不鼓励爱别人,就是这个道理。

“恶”① :怎么

“恶”②③:动词,憎恨,讨厌

劝:鼓励

则:就

子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称

明确:结论为:故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

研读第四段

本文的结论是什么?

第一、二节,墨子先提出考察“乱的根源”对“治乱”的必要性,分析乱的根源起于不相爱,引出下文对“兼爱”的论述。

第三节中,墨子提出兼相爱的具体做法,指出做到“兼相爱”则“天下治”,论证“兼爱”的重要性。

最后,墨子提出“天下兼相爱则治,交相恶则乱”,鼓励天下人奉行“兼爱“。

本文是如何一步步表明自己观点的?

探究任务一

有人说,读墨子的《兼爱》就像是听老太太说话,有絮叨之感,语言不简洁,你是怎样看待墨子语言的“絮叨”的?

这是使用了反复论证的方法。墨子为了把意思说清楚,除了语言浅显外,还不避絮叨。

钱振鍠在《名山小言》中说:“文章有为我与兼爱之不同。为我者只取我自家明白,虽无第二人解,亦何伤哉,老子古简,庄生诡诞,皆是也。兼爱者必使我一人之心共喻于天下,语不尽不止,孟子详明,墨子重复,是也。”

探究任务二

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

中国社会是一种差序格局,就是以血缘关系等因素为依据,来界定亲疏远近,最终形成以自我为中心的一个个圈子。

探究任务三

爱有差等。

亲亲有术,尊贤有等。

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

明确:在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

探究任务三

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

墨子在《非儒》中批判儒家之爱,认为儒家所说的爱,“亲亲有术,尊贤有等,亲属尊卑之异”,反对“儒家”的讲求宗法等级制的“爱”,儒家讲的有等级差别的“仁爱”的观念,和宗法社会的等级制度是一致的。儒家的等差之爱,是为了正名定分,稳定社会系统。墨子的兼爱打破了这种稳定,因而被儒家极力批评。

墨子的“兼爱”建立在实际利益基础上,具有互利性。《兼爱下》中提到“兼而爱之”就是“从而利之”,需要注意的是,墨子强调的“利”,不是维护一己私利,更强调“利他”和“公利”的思想。人与人相互帮助,恰如我们今天所倡导的“与人方便,与己方便”“互利互惠”等,墨子的“兼爱”思想在现代社会也有着非常积极的作用。

1.意质而语显。

文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

2.逻辑严密,明辨是非。

本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;

然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;

再通过对比指出,如果“天下兼相爱”,“则天下治”;

最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

本文的写作特色:“意质语显,逻辑清晰”

探究任务五

立足现代,心存“兼爱”

墨子“兼爱”思想对当今社会有何意义?

墨子认为,兼爱互利是为治之道,“兼相爱”并不否定自爱,而是把自爱与相爱结合起来,力求使自利与互利两不偏废,在这种爱意融融的相互义务性关系中,天下才能实现和谐、富足。

墨子的这种兼爱思想是一种达致和谐的崇高理想,至今仍有其不可抹杀的思想内涵和现实意义,特别是对当今中国构建和谐社会具有重要的启迪意义。

现实意义子

斯人已逝,思想和精神永存。

心存兼爱,我们的生命弹出一支支悦耳动听的妙曲;

心存兼爱,我们的生命划出一道道优美的弧线;

兼相爱,交相利,奏响生命的最美和弦。

墨子“兼爱”思想对当今社会有何意义?

现实意义子

诸子百家之十二家

儒家:尚明恭谦,恕学勤勉。 道家:道法自然,无为而治。

墨家:兼爱非攻,尚贤尚同。 兵家:其疾如风,其徐如林。

法家:以法治国,重法轻情。 阴阳家:五行轮回,相面人文。

纵横家:苍生涂涂,天下缭缭。 农家:地泽万物,神农不死。

医家:悬壶济世,望闻问切。 名家:思以其道,播以其声。

杂家:采儒墨之善,撮名法之要。 小说家:街谈巷语,道听途说。

早在战国初期,当时的人就发明了各种各样的共鸣器,用来侦探敌情。《墨子·备穴》就有记载:在城墙根下每隔一定距离挖一深坑,坑里埋置一只容量有七八十升的陶瓮,瓮口蒙上皮革,这样,实际上就做成了一个共鸣器。让听觉聪敏的人伏在这个共鸣器上听动静,遇有敌人挖地道攻城的响声,不仅可以发觉,而且根据各瓮瓮声的响度差可以识别来敌的方向和远近。

另一种方法是:在同一个深坑里埋设两只蒙上皮革的瓮,两瓮分开一定距离,根据这两瓮的响度差来判别敌人所在的方向。

动,域徙也。——《墨子·经上》

力,形之所以奋也。——《墨子·经上》

力,重谓下。——《墨子·经下》

《墨子》其书

墨子弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书,该书由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。

该书提倡兼爱、非攻、尚贤、尚同、天志、明鬼、非命、非乐、节葬、节用,涉及哲学、逻辑学、军事学、工程学、力学、几何学、光学,先秦的科学技术成就大都依赖《墨子》以传。现存《墨子》一书,宋朝多散佚。至清代编《四库全书》时,仅存五十三篇。

文章由小及大、连类比譬、逐层推理,典型如《非攻》。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例来说理。中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的痛苦。广大劳动人民极度渴望过上安定太平的生活。

墨子对现实生活给予积极的关注与思考,认为一切的灾难和邪恶都是人们不相爱带来的恶果,提出了“兼爱”“非攻”等主张,站在平民的立场上坚决地维护劳动人民的生存与安危。

“天才匠人,孤独侠客”——墨子

走进墨子

墨子(公元前468---前376年),名翟,春秋战国之际思想家、教育家、学者。

出生平民,注重实践, 善于制作,立足现实,崇尚和平,以自苦利他为己任。

在学术上,初受孔子影响,后嫌儒家的“礼”过于烦琐,创建了与儒家相对立的墨家学派。有《墨子》一书传世。

在科技方面颇有成就,常被誉为“科圣”。他首先发现了小孔成像的道理,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。

墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学” (通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问) 。百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

主要思想

①兼爱非攻。所谓“兼爱”是要求君臣、父子、兄弟都要兼相爱,“爱人若爱其身”,并认为社会上出现强执弱、富侮贫、贵傲贱的现象,是因为天下人不相爱所致。

②天志明鬼。宜扬天命鬼神的思想是墨家的—大特点。

③尚同尚贤。尚同是要求百姓上同于天子。墨子认为,国君是国中贤者,百姓应以君上之是非为是非。他还认为上面了解下情也很重要,因为只有这样才能赏善罚暴。尚贤是要求君上任用贤者而废抑不肖者。

④节用节葬。节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。

文题解读

《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。

所谓兼爱,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念,即不分亲疏厚薄地互相关爱。

兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。

这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

以……为:把……作为;

治:治理;

事:事务

必:一定

所自起:兴起的原因;起,兴起,发生

焉:于是

譬之如:把它比方作,好比

攻:治疗

弗fú:否定副词,相当于“不”。

然:这样

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能治疗。

治理祸乱又何尝不是这样呢?一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?

研读第一段

明确:

中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。

本段采用了类比论证,以大家熟知的医生治病需要明确病因,来写圣人治国须知混乱产生的原因。

本段运用了什么论证方法?

研读第一段

圣人以治天下为事者也

必知乱之所自起,焉能治之: (正)

不知乱之所自起,则不能治。(反) 譬之如医之攻人之疾者然

必知疾之所自起,焉能攻之; (正)

不知疾之所自起,则弗能攻。(反) 治乱者何独不然

必知乱之所自起,焉能治之; (正)

不知乱之所自起,则弗能治。(反)

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。

察:明察,考察

当:同“尝”,尝试

相爱:相互亲爱

孝:孝敬

自爱:爱自己【宾语前置】

亏:使……受损失

自利:使自己得利

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不明察祸乱兴起的原因。尝试考察祸乱因何而起?起于人们不互相亲爱。臣和子不孝敬君与父,这就是所谓的祸乱。儿子爱自己而不爱父亲,因此使父亲受损失而使自己得利;弟弟爱自己而不爱兄长,因此使兄长受损失而使自己得利;臣子爱自己而不爱君王,因此使君王受损失而使自己得利。这就是所谓的祸乱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。

父自爱也,不爱子,故亏子而自利;

兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;

君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

是何也?皆起不相爱。

虽:即使

慈:慈爱

即使是父亲不爱子女,兄长不爱弟弟,君主不爱臣子,这也是天下所谓的祸乱。

父亲爱自己而不爱子女,因此使孩子受损失而使自己得利;

兄长爱自己而不爱弟弟,因此使弟弟受损失而使自己得利;

君主爱自己而不爱臣子,因此使臣子受损失而使自己得利。

这是为什么呢?都是起于不互相亲爱。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。

贼①爱其身,不爱人,故贼②人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

盗贼:偷窃和劫夺财物的人

室:家

其室:自己的家;异室:别人的家

窃:偷窃

利:使……得利

“贼”①:名词,劫夺财物者。

“贼”②:动词,抢夺

大夫:古代贵族等级名称,亦称职官等级名称,其地位在卿之下,士之上。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。

贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

家:卿大夫的封地

国:诸侯的封地

乱家:侵夺封地;攻国:攻伐封国

异家:别人的封地

异国:别人的封国

乱物:纷乱之事

具此:全都在这里。具,完全、齐全

虽至天下之为盗贼者,亦然。

盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。

贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。

此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。

大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。

诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。

天下之乱物,具此而已矣。

即使是天下偷窃和劫夺财物的人,也是这样。偷窃者只爱自己的家,不爱别人的家,因此偷窃别人家以利自己的家;劫夺财物者只爱自身,不爱别人,因此伤害别人而使自己得利。这是因为什么呢?都是起因于不相爱。 即使是大夫之间互相侵扰封地,诸侯之间互相攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自己的封地,不爱别人的封地,因此侵夺别人的封地以利自己的封地。诸侯各自爱自己的封国,不爱别人的封国,因此侵扰别人的封国而使自己的封国得利。天下的纷乱之事,全都在这里了。

研读第二段

本段的中心句是什么?“乱”主要指什么?

中心句:当察乱何自起?起不相爱。

“乱”在文中,主要指臣子不孝君父。

研读第二段

“乱”主要指什么?

研读第二段

“乱”主要指什么?

《兼爱》中,在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?

墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。

国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调。这些乱象产生的原因是“自爱”而不爱人。

研读第二段

为了论证“乱,起于不相爱”,墨子在第二节中,用了十个“故”和三个“虽”进行推理,由因导果,追根溯源,层层深入;在范围上,从小到大、从对君臣、父子、兄弟不相爱扩展到对大夫乱家、诸侯征伐的现象,引导读者不断进行追问和思考。

研读第二段

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

若使:假使

若:像,如

犹:还

视:看待

恶wū施:怎么实行。

恶:相当于“何”“怎么”

弟子:弟弟和子女

亡:同“无”,没有

有:同“又”

考察这是因何而起的呢?都起于不相爱。假使天下都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还会有不孝的人吗?看待父亲、兄长和君主像看待自身,怎么会实行不孝的事情呢?还会有不慈爱的人吗?看待弟弟、子女和臣子像看待自身,怎么会实行不慈爱的事情呢?所以不孝不慈的现象都没有了。还会有偷窃和劫夺财物的人吗?看待别人的家如同自己的家一样,谁还会盗窃?看待别人如同自己一样,谁还会伤害人?所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

还会有大夫之间相互侵夺封地、诸侯之间相互攻伐封国的事吗?

看待别人的封地如同自己的封地一样,谁还会发动祸乱?

看待别人的封国如同自己的封国一样,谁还会发动攻伐?

因此大夫之间相互侵夺别人的封地,诸侯之间相互攻伐别人的封国的现象就又没有了。

假使天下的人都能相亲相爱,国家与国家之间不相互攻伐,封地与封地之间不相互侵夺,偷盗抢劫没有了,君臣父子都能孝敬慈爱,像这样天下也就安定了。

治:形容词,治理得好,安定太平

本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?

明确:中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

研读第三段

.....故不孝不慈亡。犹有盗贼乎 视人之室若其室,谁窃 视人身若其身,谁贼 故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎 视人家若其家,谁乱 视人国若其国,谁攻 故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。

运用类比推理,由小到大,层层深入,由易及难,引导读者进行追问和思索,从而引出后文的结论:如果能够做到“兼相爱”,那么“天下就能够得到治理”

故圣人以治天下为事者,恶wū①得不禁恶wù②而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶wù③则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

所以圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,怎么能不禁绝仇恨而鼓励亲爱呢?所以天下之人互相亲爱天下就会安定,互相仇恨就会发生祸乱。所以墨子说不可以不鼓励爱别人,就是这个道理。

“恶”① :怎么

“恶”②③:动词,憎恨,讨厌

劝:鼓励

则:就

子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称

明确:结论为:故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

研读第四段

本文的结论是什么?

第一、二节,墨子先提出考察“乱的根源”对“治乱”的必要性,分析乱的根源起于不相爱,引出下文对“兼爱”的论述。

第三节中,墨子提出兼相爱的具体做法,指出做到“兼相爱”则“天下治”,论证“兼爱”的重要性。

最后,墨子提出“天下兼相爱则治,交相恶则乱”,鼓励天下人奉行“兼爱“。

本文是如何一步步表明自己观点的?

探究任务一

有人说,读墨子的《兼爱》就像是听老太太说话,有絮叨之感,语言不简洁,你是怎样看待墨子语言的“絮叨”的?

这是使用了反复论证的方法。墨子为了把意思说清楚,除了语言浅显外,还不避絮叨。

钱振鍠在《名山小言》中说:“文章有为我与兼爱之不同。为我者只取我自家明白,虽无第二人解,亦何伤哉,老子古简,庄生诡诞,皆是也。兼爱者必使我一人之心共喻于天下,语不尽不止,孟子详明,墨子重复,是也。”

探究任务二

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

中国社会是一种差序格局,就是以血缘关系等因素为依据,来界定亲疏远近,最终形成以自我为中心的一个个圈子。

探究任务三

爱有差等。

亲亲有术,尊贤有等。

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

明确:在儒家心中,君子最爱的首先是双亲,其次是民众,最后是万物。对于民众而言,施以仁德便可,亲爱留给自己的血亲。爱是以自己为中心,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

而在墨家心中,“官无常贵,民无终贱”,无差等的爱冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰,爱人如己,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。爱心无垠,善意无穷,关怀最有力量。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

探究任务三

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容有何异同?

墨子在《非儒》中批判儒家之爱,认为儒家所说的爱,“亲亲有术,尊贤有等,亲属尊卑之异”,反对“儒家”的讲求宗法等级制的“爱”,儒家讲的有等级差别的“仁爱”的观念,和宗法社会的等级制度是一致的。儒家的等差之爱,是为了正名定分,稳定社会系统。墨子的兼爱打破了这种稳定,因而被儒家极力批评。

墨子的“兼爱”建立在实际利益基础上,具有互利性。《兼爱下》中提到“兼而爱之”就是“从而利之”,需要注意的是,墨子强调的“利”,不是维护一己私利,更强调“利他”和“公利”的思想。人与人相互帮助,恰如我们今天所倡导的“与人方便,与己方便”“互利互惠”等,墨子的“兼爱”思想在现代社会也有着非常积极的作用。

1.意质而语显。

文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

2.逻辑严密,明辨是非。

本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;

然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;

再通过对比指出,如果“天下兼相爱”,“则天下治”;

最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

本文的写作特色:“意质语显,逻辑清晰”

探究任务五

立足现代,心存“兼爱”

墨子“兼爱”思想对当今社会有何意义?

墨子认为,兼爱互利是为治之道,“兼相爱”并不否定自爱,而是把自爱与相爱结合起来,力求使自利与互利两不偏废,在这种爱意融融的相互义务性关系中,天下才能实现和谐、富足。

墨子的这种兼爱思想是一种达致和谐的崇高理想,至今仍有其不可抹杀的思想内涵和现实意义,特别是对当今中国构建和谐社会具有重要的启迪意义。

现实意义子

斯人已逝,思想和精神永存。

心存兼爱,我们的生命弹出一支支悦耳动听的妙曲;

心存兼爱,我们的生命划出一道道优美的弧线;

兼相爱,交相利,奏响生命的最美和弦。

墨子“兼爱”思想对当今社会有何意义?

现实意义子