人教版九年级化学下学期开学测试练习B卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学下学期开学测试练习B卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 282.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 21:11:44 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级下学期化学开学测试练习

B卷

【满分:100分】

一、选择题:(本大题共15小题,每小题3分,共45分,给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.无论是冰天雪地的南极探险站,还是遥远的太空,亦或是战火连天的中东地区,我们都热衷于种菜。蔬菜中富含多种营养物质,其中含量最多的物质是( )

A.C B. C. D.盐份

2.公共场所是城市文明的窗口,根据规定,医院、学校、商场、车站、加油站等场所都属于禁烟区域,市民不得在此吸烟。“吸烟有害健康”这句警示语,众所周知且耳熟能详,下列叙述不正确的是( )

A.吸二手烟不会对健康造成的危害,不必在意

B.烟草烟雾中有一氧化碳、尼古丁等多种有害物质

C.在禁止吸烟场所设置禁止吸烟标志和举报投诉电话号码标识

D.公共场所不抽烟,与爱护环境、遵守交通规则等一样,成为代表公民素质的一面镜子

3.人类从石器时代进入青铜器时代,继而进入铁器时代,都是以金属材料的使用作为标志的。下列说法正确的是( )

A.铝制品在常温下有良好的抗腐蚀性

B.纯铜比铜合金更适合用于制作耐磨齿轮

C.铁锅清洗后未擦干的水可隔绝空气减缓锈蚀

D.含铅、汞等重金属的废旧电池不可回收利用

4.“曹州牡丹甲天下”,牡丹花开时,花香四溢,除观赏性外,还有药用价值。其根制成的名贵中药“丹皮”中含有的牡丹酚()具有镇痛、抗炎等作用。下列描述不正确的是( )

A.牡丹酚由9个C原子、10个H原子、3个O原子构成

B.牡丹酚是由三种元素组成的有机物

C.花香四溢是分子不断运动形成的

D.相对分子质量为166

5.吃粽子是我国端午节的传统习俗。“灰汤粽”香气四溢,征服味蕾,深受人们欢迎。制作时先用多层纱布盖住容器口,再将草木灰放在纱布上,不断用沸水浇淋,得到浓度较大的碳酸钾溶液,即为“灰汤”,将包好的粽子放入“灰汤”浸泡数小时后再煮制而成。下列说法不正确的是( )

A.在沸水中,碳酸钾的溶解度较大

B.碳酸钾属于碱

C.“灰汤粽含有的主要营养素是糖类

D.制作“灰汤”的过程中用到了过滤原理

6.南太平洋岛国汤加的海底火山于2022年1月14日、15日连续两次猛烈喷发,喷发时放出水蒸气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳等气体和大量火山灰。下列说法不正确的是( )

A.吸入火山灰会使人和动物的呼吸道及肺部受损,导致呼吸系统疾病

B.火山东的微观结构呈蜂窝多孔状,所以有很强的吸附能力

C.喷发出的二氧化硫、硫化氢和二氧化碳都属于空气污染物

D.大量的二氧化硫会使降水的pH<5.6,损毁农作物

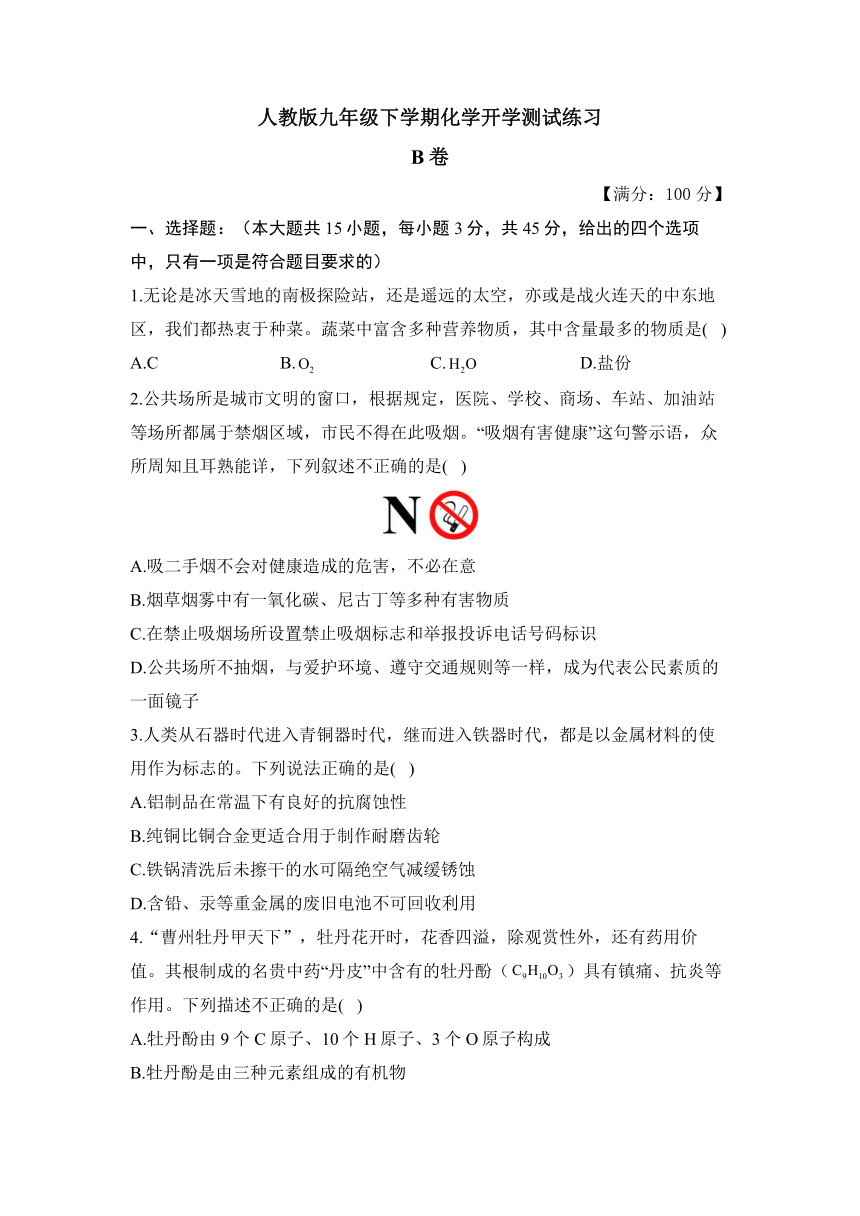

7.科学家将温室气体和在Ni基双金属催化作用下转化为两种气体燃料,反应的微观示意图如下。下列分析不正确的是( )

A.该转化过程的最终产物为和CO

B.该转化有助于减少碳排放实现碳中和

C.反应过程中,与CO分子数之比为1:1

D.反应过程中,Ni的化学性质没有改变

8.《加油!向未来》栏目组做了一个实验,将冰冻大虾不经过解冻,直接放在正在用火加热的滚烫油桶中,油桶周围瞬间燃起大火。下列说法正确的是( )

A.油桶着火可以浇水进行灭火

B.高温的油粒引燃油桶外空气,使其迅速燃烧

C.冰遇到高温的油变成水蒸气,水蒸气迅速燃烧

D.冰遇到高温的油变成水蒸气,气体迅速膨胀,扩散带出油粒,油粒遇火燃烧

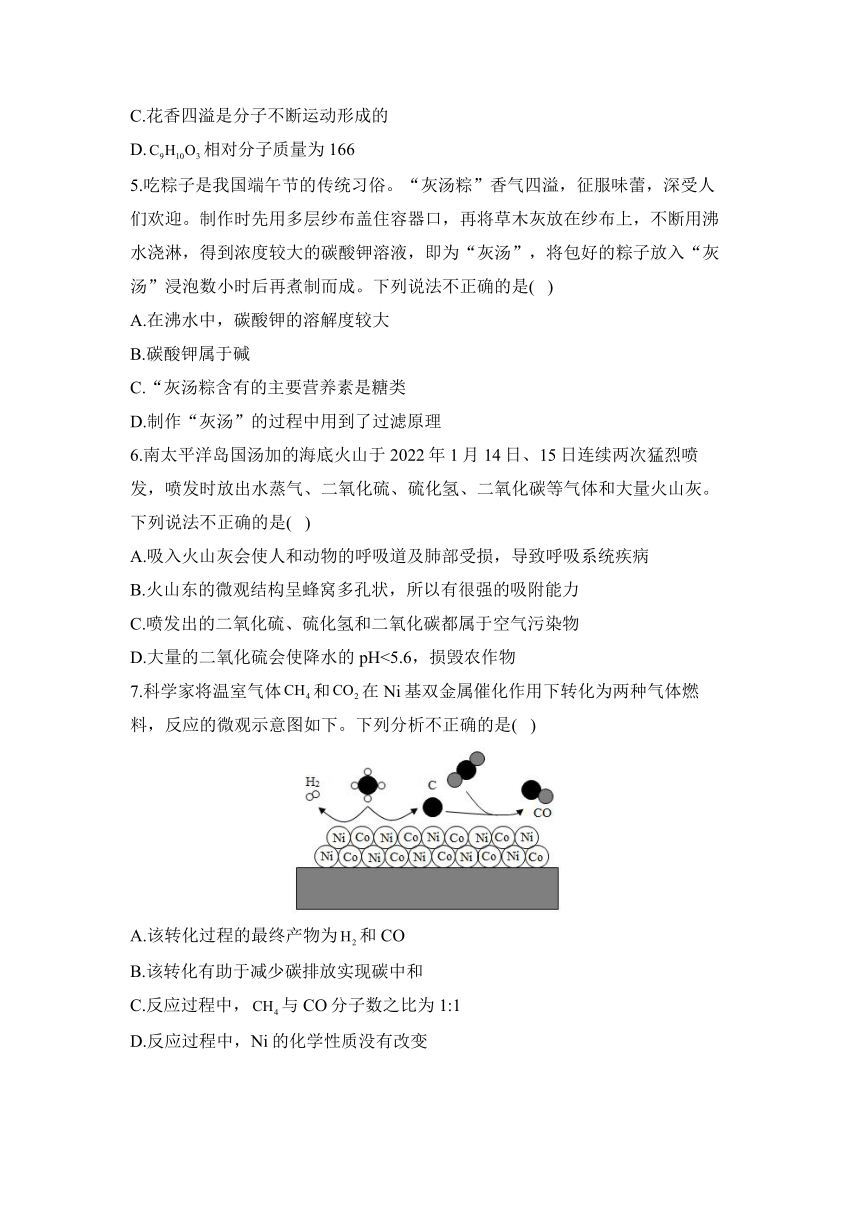

9.高镍电池的发展和应用,大大提升新能源汽车的普及率。如图是镍在元素周期表中的有关信息,有关说法错误的是( )

A.镍原子的核电荷数为28 B.是一种金属元素

C.镍的原子质量为58.69 D.镍原子的质量主要集中在原子核上

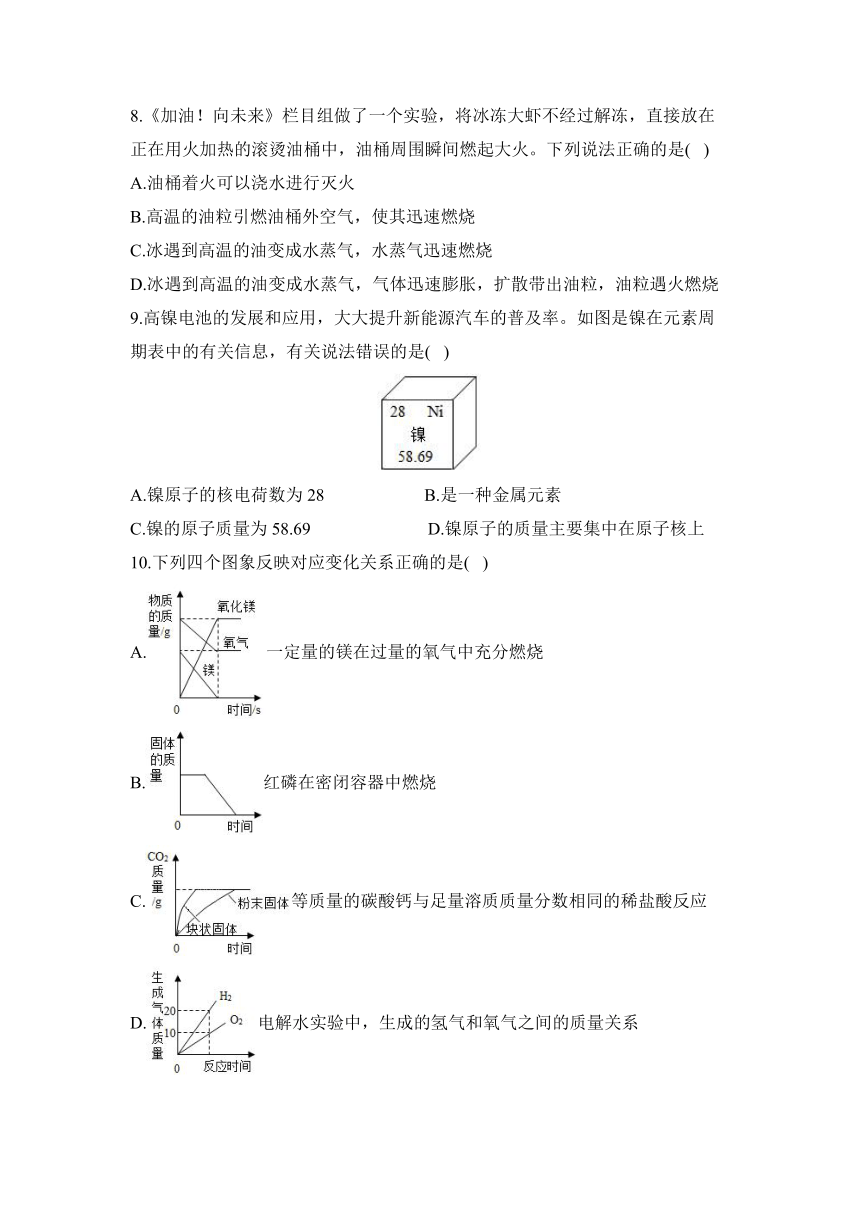

10.下列四个图象反映对应变化关系正确的是( )

A.一定量的镁在过量的氧气中充分燃烧

B.红磷在密闭容器中燃烧

C.等质量的碳酸钙与足量溶质质量分数相同的稀盐酸反应

D.电解水实验中,生成的氢气和氧气之间的质量关系

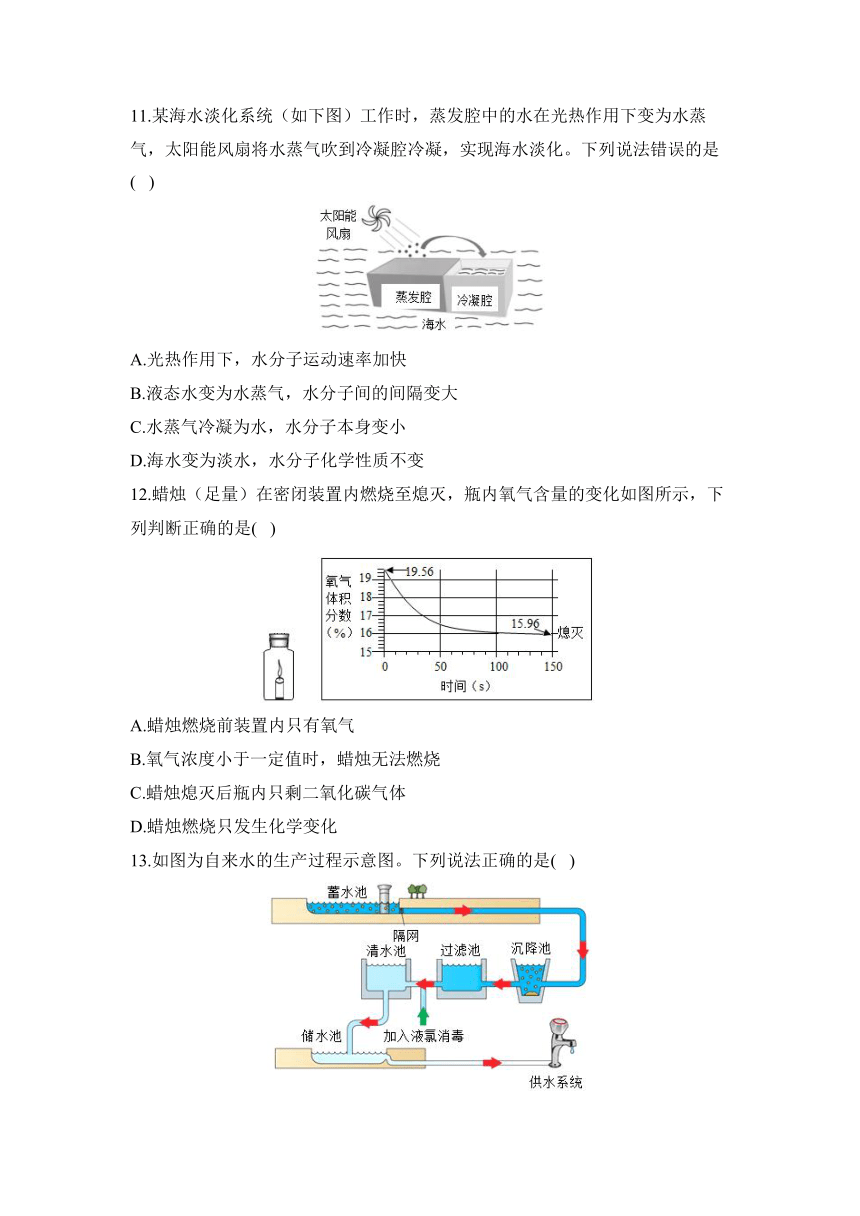

11.某海水淡化系统(如下图)工作时,蒸发腔中的水在光热作用下变为水蒸气,太阳能风扇将水蒸气吹到冷凝腔冷凝,实现海水淡化。下列说法错误的是( )

A.光热作用下,水分子运动速率加快

B.液态水变为水蒸气,水分子间的间隔变大

C.水蒸气冷凝为水,水分子本身变小

D.海水变为淡水,水分子化学性质不变

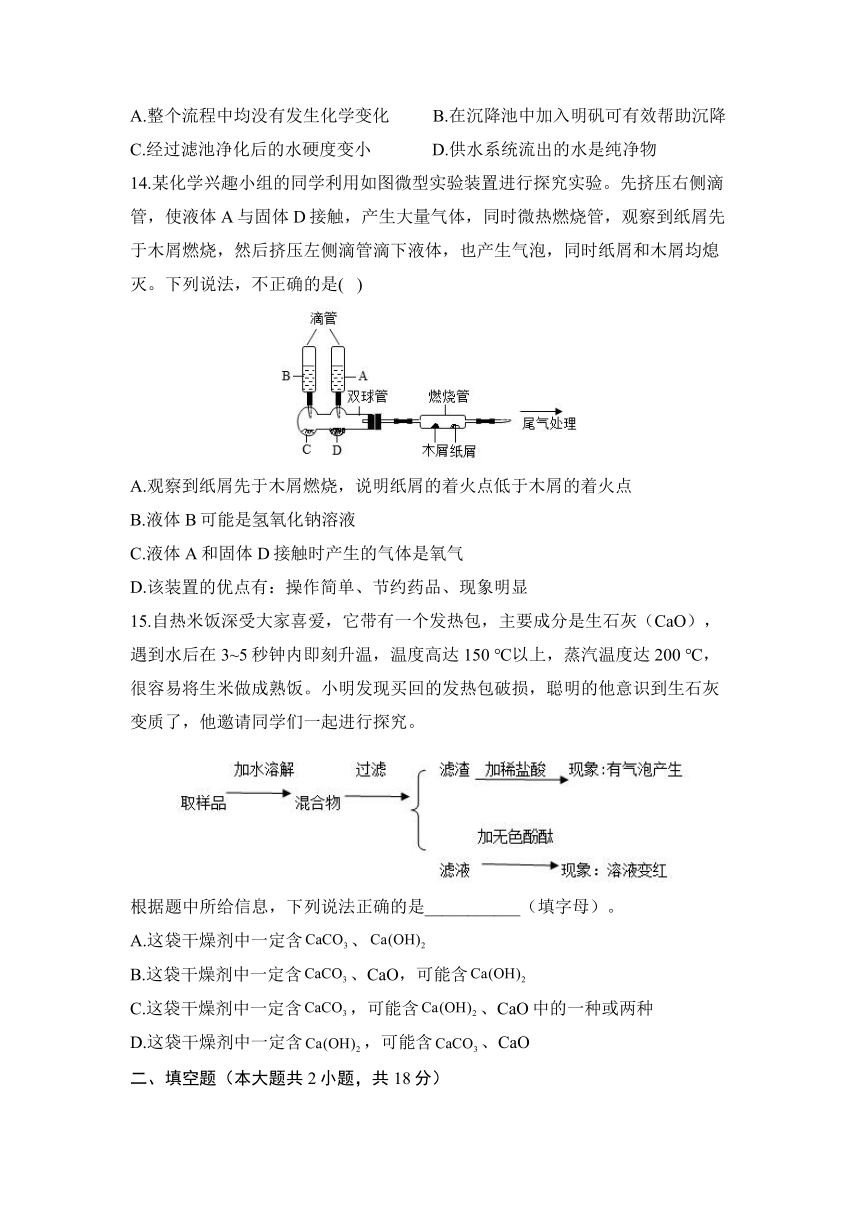

12.蜡烛(足量)在密闭装置内燃烧至熄灭,瓶内氧气含量的变化如图所示,下列判断正确的是( )

A.蜡烛燃烧前装置内只有氧气

B.氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃烧

C.蜡烛熄灭后瓶内只剩二氧化碳气体

D.蜡烛燃烧只发生化学变化

13.如图为自来水的生产过程示意图。下列说法正确的是( )

A.整个流程中均没有发生化学变化 B.在沉降池中加入明矾可有效帮助沉降

C.经过滤池净化后的水硬度变小 D.供水系统流出的水是纯净物

14.某化学兴趣小组的同学利用如图微型实验装置进行探究实验。先挤压右侧滴管,使液体A与固体D接触,产生大量气体,同时微热燃烧管,观察到纸屑先于木屑燃烧,然后挤压左侧滴管滴下液体,也产生气泡,同时纸屑和木屑均熄灭。下列说法,不正确的是( )

A.观察到纸屑先于木屑燃烧,说明纸屑的着火点低于木屑的着火点

B.液体B可能是氢氧化钠溶液

C.液体A和固体D接触时产生的气体是氧气

D.该装置的优点有:操作简单、节约药品、现象明显

15.自热米饭深受大家喜爱,它带有一个发热包,主要成分是生石灰(CaO),遇到水后在3~5秒钟内即刻升温,温度高达150 ℃以上,蒸汽温度达200 ℃,很容易将生米做成熟饭。小明发现买回的发热包破损,聪明的他意识到生石灰变质了,他邀请同学们一起进行探究。

根据题中所给信息,下列说法正确的是___________(填字母)。

A.这袋干燥剂中一定含、

B.这袋干燥剂中一定含、CaO,可能含

C.这袋干燥剂中一定含,可能含、CaO中的一种或两种

D.这袋干燥剂中一定含,可能含、CaO

二、填空题(本大题共2小题,共18分)

16.(6分)在“宏观—微观—符号”之间建立联系,是化学学科特有的思维方式。

(1)如图是汽车“尾气催化转换器”将尾气中有毒气体转变为无毒气体的微观示意图,其中不同的圆球代表不同原子。

①极易与人体血液中的______结合使人中毒。

②参加反应的与个数比为______。

(2)若焚烧从垃圾中回收的保鲜膜。生成的可用来生产化工产品乙酸(化学式为),反应的微观过程如下图所示,该反应的化学方程式为_______________________________________________________________。

17.(12分)如图是北京冬奥会自由式滑雪U形场地简化示意图。图中A~E每点均代表初中化学常见物质,运动员从A点出发,按箭头方向逐一转化才能顺利滑至E点,部分物质和反应条件已略去。已知:A、B为组成元素相同的气体,C、D为不同类别的化合物且其水溶液均呈碱性,E为硫酸盐。

(1)构成A的微粒名称是___________,D的俗名为___________。

(2)写出B→C反应的化学方程式___________,C→D反应的基本反应类型是___________。

(3)运动员到达E点后通过“E→D”可顺利返回至D点,该转化还需要的另一反应物是___________,运动员___________(填“能”或“不能”)继续沿“D→C→B→A”返回至A点完成一次大回环。

三、实验阅读题(本大题共3小题,共计37分)

18.(6分)某化学活动小组探究金属的反应规律。

【探究一】在室温条件下进行图所示实验。

已知:试管内的镁条和铁片表面均被打磨洁净,且形状、大小相同;同时加入等质量和等质量分数的稀硫酸。

(1)若比较镁和铁的金属活动性,观察到的现象是__________;

(2)若比较相同时间内镁、铁与稀硫酸反应放出热量的多少,长颈漏斗中的现象是_______。

【探究二】

(3)在硫酸铜和硫酸亚铁的混合溶液中加入一定量的镁粉,充分反应后过滤,向滤出的固体中滴加稀硫酸,没有气泡产生。下列判断正确的是_______。

A.滤出的固体中一定含有铜 B.滤出的固体可能含有铁和镁

C.滤液中可能含有硫酸铜 D.滤液中一定含有硫酸镁和硫酸亚铁

19.(13分)阅读下面科普短文。

广袤无际的自然界是一个碳的世界。碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。

随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入大气中的越来越多,导致温室效应增强。减少排放,实现碳中和,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存、碳循环是实现碳中和的4种主要途径。科学家预测,到2050年,4种途径对全球碳中和的贡献率如图1。

的吸收是碳封存的首要环节,常选用NaOH、氨水、一乙醇胺等作吸收剂。在研究膜吸收法吸收时,研究人员通过实验比较了一乙醇胺、二乙醇胺、氨基乙酸钾3种吸收剂对烟气中的脱除效果,其结果如图2。

我国提出2060年前实现碳中和,彰显了负责任大国的作为与担当。实现碳中和人人有责,让我们从衣食住行点滴做起,节约能源,低碳生活。

依据文章内容问答下列问题:

(1)自然界碳的循环中,化石燃料燃烧____(填“吸收”或“释放”)。

(2)由图1可知,到2050年,对全球碳中和贡献率最大的途径是_____________。

(3)用NaOH溶液吸收,发生反应的化学方程式为______________。

(4)判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。

①由图2可知,随烟气流速增大,脱除效果增强。______________

②节约用电,绿色出行,有助于实现碳中和。______________

(5)对比图2中三条曲线,得出的结论是:在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,______________。

20.(18分)质量守恒定律是物质科学中的一条重要规律,具体表述为:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。某科学兴趣小组的同学设计了如下实验装置(天平略)来验证质量守恒律,请回答下列问题:

(1)小李同学将橡皮塞上的细玻璃管下端放到酒精灯火焰上灼烧至红热后,迅速用橡皮塞将锥形瓶塞紧,并引燃白磷(白磷着火点为40℃),实验过程如图所示。

①写出锥形瓶中白磷燃烧反应的方程式______。

②此实验的现象是______。

(2)小杨同学设计了如图A和B的实验来验证质量守恒定律,小强同学立即反对,认为这两套装置都不能用来验证质量守恒。小强同学认为A实验不行的理由是______,认为B实验不行的理由是______。

(3)小陈同学将图二装置进行改进,如图C所示。待完全反应后,将装置C置于天平上称量,所得数据比反应前的小。若整个操作过程无任何差错,装置气密性也良好,则造成上述实验误差的原因是______。

(4)小明进行了下图所示的实验,在一根用细铜丝吊着的长玻璃棒两端,分别绕上粗铜丝,并使玻璃保持水平。然后,用酒精灯给a端铜丝加热数分钟。停止加热后冷却,他观察到的现象是______,______。发生反应的化学方程式为______。小明认为该实验符合质量守恒定律,原因是______。

答案以及解析

1.答案:C

解析:新鲜摘的蔬菜,里面含有的维生素、水等营养物质比较多,蔬菜中水的含量相对要多一点。

2.答案:A

解析:A、香烟对人体有害,受二手烟危害最直接的也是肺,故吸二手烟会对健康造成的危害,叙述错误;B、 烟草烟雾中有一氧化碳、尼古丁等多种有害物质,叙述正确;C、 在禁止吸烟场所设置禁止吸烟标志和举报投诉电话号码标识,叙述正确;D、公共场所不抽烟,与爱护环境、遵守交通规则等一样,成为代表公民素质的一面镜子 ,叙述正确。故选A。

3.答案:A

解析:铝的化学性质比较活泼,常温下,铝能与氧气反应生成一层致密的氧化铝薄膜,对内层铝有保护作用,所以铝制品具有良好的抗腐蚀性,A正确;合金一般比组成它的纯金属更耐磨,故铜合金比纯铜更适合制作耐磨齿轮,B错误;水不能起到隔绝空气的作用,未擦干的铁锅更容易锈蚀,C错误;含铅、汞等重金属的废旧电池会污染环境,不可随意丢弃,应回收再利用,节约金属资源,D错误。

4.答案:A

解析:A、牡丹酚由牡丹酚分子构成,每个牡丹酚分子由9个C原子、10个H原子、3个O原子构成,符合题意;

B、由化学式可知,牡丹酚是由C、H、O三种元素组成的有机物,不符合题意;

C、花香四溢是因为分子在不断运动,引起花香的分子四处扩散,不符合题意;

D、牡丹酚的相对分子质量为:12×9+10+16×3=166,不符合题意。

5.答案:B

解析:A、碳酸钾的溶解度均随温度的升高而增加,故在沸水中,碳酸钾的溶解度较大,不符合题意;B、碳酸钾是由钾离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐,符合题意;C、“灰汤粽”中主要含糯米,糯米富含糖类,不符合题意;D、“灰汤”制作时先用多层纱布盖住容器口,再将草木灰放在纱布上,不断用沸水浇淋,得到浓度较大的碳酸钾溶液,实现了固液分离,故制作“灰汤”的过程中用到了过滤原理,不符合题意。故选B。

6.答案:C

解析:A、吸入火山灰会使人和动物的呼吸道及肺部受损,导致呼吸系统疾病,故A选项正确;

B、火山灰的微观结构呈蜂窝多孔状,具有吸附性,所以有很强的吸附能力,故B选项正确;

C、喷发出的二氧化碳不属于空气污染物,故C选项错误;

D、二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸显酸性,则大量的二氧化硫会使降水的pH<5.6,损毁农作物,故D选项正确;

7.答案:C

解析:由微观示意图可知:该反应的化学方程式为:

A、由微观示意图可知:该转化过程的最终产物是和CO,分析正确;

B、该转化将温室气体和在Ni基双金属催化作用下转化为和CO,有助于减少碳排放实现碳中和,分析正确;

C、由分析可知:反应过程中,与CO分子数之比为1:2,分析错误;

D、该反应中,Ni基双金属作为催化剂,其质量和化学性质保持不变,分析正确。

8.答案:D

解析:A、由于水具有流动性,油的密度小于水的密度,油桶着火浇水会使火势蔓延,选项错误,不符合题意;

B、高温的油粒进入空气,增大了油粒与氧气的接触面积,燃烧更加迅速、充分,空气不能燃烧,选项错误,不符合题意;

C、冰遇到高温的油迅速变成水蒸气,水蒸气带着油粒进入空气,增大了油粒与氧气的接触面积,迅速燃烧,水蒸气不是可燃物,不能燃烧,选项错误,不符合题意;

D、冰遇到高温的油变成水蒸气,气体迅速膨胀,水蒸气带着油粒进入空气,增大了油粒与氧气的接触面积,油粒遇火迅速燃烧,选项正确,符合题意;

9.答案:C

解析:A、根据元素周期表中的一格可知,左上角的数字表示原子序数,该元素的原子序数为28,根据原子中原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数,则镍原子的核电荷数为28,故选项说法正确;

B、根据元素周期表中的一格可知,中间的汉字表示元素名称,该元素的名称是镍,带“钅”字旁,属于金属元素,故选项说法正确;

C、根据元素周期表中的一格可知,汉字下面的数字表示相对原子质量,该元素的相对原子质量为58.69,而不是镍的原子质量为58.69,故选项说法错误;

D、电子的质量很小,镍原子的质量主要集中在原子核上,故选项说法正确。

10.答案:A

解析:A、一定量的镁在过量的氧气中充分燃烧,镁和氧气生成氧化镁,镁质量逐渐减少至零,氧化镁的质量逐渐增多至不变,氧气有剩余,图像可以反映对应变化关系,符合题意;

B、红磷在密闭容器中燃烧,红磷和氧气反应生成五氧化二磷,根据质量守恒定律,参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和,故固体质量应该增加,反应结束后,质量不变,图像不能反映对应变化关系,不符合题意;

C、等质量的碳酸钙与足量溶质质量分数相同的稀盐酸反应,粉末状固体与稀盐酸反应放出二氧化碳的速率快,故图像不能反映对应变化关系,不符合题意;

D、电解水实验中,生成的氢气和氧气之间的体积比为2:1,不是质量比,故图像不能反映对应变化关系,不符合题意。

11.答案:C

解析:A、温度越高分子运动速度越快,故光热作用下,水分子运动速率加快,选项正确;

B、液态水变为水蒸气,水分子本身没有改变而是水分子间的间隔变大,选项正确;

C、水蒸气冷凝为水,水分子本身没有改变而是水分子间的间隔变小 ,选项错误;

D、海水变为淡水,水分子本身没有改变,分子是保持物质化学性质的最小粒子,故水的化学性质不变,选项正确;

12.答案:B

解析:A、根据瓶内氧气含量的变化图,反应前瓶内氧气的体积分数约是19.56%,装置内不是只含有氧气,选项错误,不符合题意;

B、根据瓶内氧气含量的变化图,当氧气的体积分数达到15.96%时蜡烛熄灭,说明氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃烧,选项正确,符合题意;

C、开始时瓶内含有其它气体,蜡烛燃烧消耗氧气,生成二氧化碳,其他气体不变,蜡烛熄灭后瓶内除二氧化碳气体外,还有其他气体,选项错误,不符合题意;

D、蜡烛燃烧时,既有物理变化又有化学变化。石蜡燃烧是化学变化,但石蜡熔化过程是物质状态的变化,是物理变化,选项错误,不符合题意。

13.答案:B

解析:A、氯气能与微生物中蛋白质发生反应,加入液氯消毒属于化学变化,说法错误,不符合题意;

B、明矾溶于水形成胶状物,吸附悬浮杂物,因此在沉降池中加入明矾可有效帮助沉降,说法正确,符合题意;

C、过滤只能除去水中不溶性杂质,无法降低水的硬度,降低水的硬度有煮沸、蒸馏两种,说法错误,不符合题意;

D、供水系统流出的水中只是除去水中的不溶物以及微生物的水,还有可溶性杂质,还不是纯净物,说法错误,不符合题意。

14.答案:B

解析:A、观察到纸屑先于木屑燃烧,说明纸屑的着火点低于木屑的着火点,故选项说法正确;

B、挤压左侧滴管滴下液体,也产生气泡,同时纸屑和木屑均熄灭,说明产生的气体不燃烧也不支持燃烧,氢氧化钠与其他物质反应不生成二氧化碳,故选项说法错误;

C、先挤压右侧滴管,使液体A与固体D接触,产生大量气体,同时微热燃烧管,观察到纸屑先于木屑燃烧,说明产生的气体是氧气,故选项说法正确;

D、该装置操作简单、容积小,节约药品、现象明显,故选项说法正确。

15.答案:C

解析:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙和水,样品加水溶解,过滤得到滤渣,滤渣加稀盐酸,有气泡产生,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,说明一定含碳酸钙,滤液加无色酚酞,溶液变红色,说明溶液显碱性,可能含、CaO中的一种或两种。

16.答案:(1)血红蛋白;1:1 (2)

解析:(1)①由图知: 代表一氧化碳,一氧化碳极易与人体血液中的血红蛋白结合,使人中毒,故填:血红蛋白;

②由图知: 代表一氧化氮,反应前有两个一氧化氮分子和三个一氧化碳分子,反应后还有一个一氧化碳分子剩余没有参加反应,实际参加反应的一氧化氮分子和一氧化碳分子的个数比为1:1,故填:1:1;

(2)由图知:二氧化碳和甲烷在催化剂反应生成乙酸,反应的化学方程式为。

17.答案:(1)一氧化碳分子;烧碱/火碱/苛性钠

(2);复分解反应

(3)氢氧化钡/;能

解析:图中A~E每点均代表初中化学常见物质,运动员从A点出发,按箭头方向逐一转化才能顺利滑至E点,已知:A、B为组成元素相同的气体,A能转化为B,A、B可能是二氧化碳和一氧化碳,C、D为不同类别的化合物且其水溶液均呈碱性,B能转化为C,可推出B为二氧化碳,A为一氧化碳,C为碳酸钠,C能转化为D,可推出D为氢氧化钠,D能转化为E,E为硫酸盐,可推出E为硫酸钠,代入验证,符合题意。

(1)A为一氧化碳,一氧化碳由一氧化碳分子构成;

D为氢氧化钠,氢氧化钠俗称烧碱、火碱、苛性钠;

(2)B→C反应为二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,该反应的化学方程式为;;

C→D反应为碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠,该反应符合“两种化合物互相交换成分生成另外两种化合物”的反应,属于复分解反应;

(3)E为硫酸钠,D为氢氧化钠,硫酸钠能与氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化钠,故另一反应物是氢氧化钡;

氢氧化钠能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,碳酸钠能与稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,二氧化碳能与碳在高温下反应生成一氧化碳,故能续沿“D→C→B→A”返回至A点完成一次大回环。

18.答案:(1)镁和稀硫酸产生气泡的速率比铁和稀硫酸产生气泡的速率快

(2)甲中长颈漏斗里的液面上升比乙中的快

(3)ACD

解析:(1)因为镁比铁活泼,所以分别与等质量、等质量分数的稀硫酸反应时,镁和稀硫酸产生气泡的速率比铁和稀硫酸产生气泡的速率快;

(2)比较相同时间内镁、铁分别与稀硫酸反应放出热量的多少,金属活动性越强,与酸反应越剧烈;镁的活动性大于铁,单位时间内镁比铁反应产生气体多,金属与酸反应放热,镁与酸反应放出热量多,甲中长颈漏斗里的液面上升比乙中的快;

(3)根据金属活动顺序表知镁>铁>氢>铜,所以加入镁粉,首先镁粉和硫酸铜溶液反应生成铜和硫酸镁,如果镁足量可以再与硫酸亚铁反应生成铁和硫酸镁,向滤出的固体中滴加稀硫酸,没有气泡产生,说明固体中不含有排在氢前面的金属,即滤出的固体中一定不含有铁和镁,一定含有铜,滤液中一定含有硫酸镁和硫酸亚铁,可能含有硫酸铜;

A、滤出的固体中一定含有铜,故A正确;

B、滤出的固体一定不可能含有铁和镁,故B错误;

C、 滤液中可能含有硫酸铜,故C正确;

D、 滤液中一定含有硫酸镁和硫酸亚铁,故D正确;

19.答案:(1)释放 (2)碳替代 (3)

(4)错;对 (5)氨基乙酸钾对烟气中的脱除效果最好

解析:(1)化石燃料含碳元素,燃烧时生成二氧化碳,故填:释放;

(2)由图1可知,碳替代对全球碳中和的贡献率是47%,所占比例最大,故填:碳替代;

(3)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:;

(4)①由图2可知,随烟气流速增大,三种物质对二氧化碳的脱除率都在降低,故随烟气流速增大,脱除效果减弱,说法错误,故填:错;

②节约用电,绿色出行,可以减少化石燃料的使用,则有助于实现二氧化碳的排放,即实现碳中和,说法正确,故填:对;

(5)对比图2中三条曲线,当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对二氧化碳的脱除率最高,一乙醇胺次之,二乙醇胺对二氧化碳的脱除率最小,因此得出的结论是:在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中的脱除效果最好,故填:氨基乙酸钾对烟气中的脱除效果最好。

20.答案:(1);产生大量的白烟,放出热量,气球先膨胀后变瘪

(2)A酒精和水混合没有发生化学变化,不能用质量守恒定律解释(合理给分);反应生成的二氧化碳气体逸散到空气中(合理给分)

(3)有大量气泡产生,气球胀大,膨胀的气球产生了浮力(合理给分)

(4)a端上铜丝变黑;玻璃棒a端下沉(合理给分);;该反应属于化学变化,遵循质量守恒定律,反应后a端质量增加,是因为生成氧化铜的质量等于参加反应的铜和质量和参加反应的氧气的质量之和

解析:(1)①白磷燃烧生成五氧化二磷,该反应的化学方程式为:;

②白磷燃烧,产生大量白烟,放出热量,装置内气体受热膨胀,压强增大,气球胀大,待完全反应后,逐渐冷却至室温,由于消耗了氧气,装置内压强减小,气球缩小,故现象是:产生大量的白烟,放出热量,气球先膨胀后变瘪;

(2)A、酒精和水混合,无新物质生成,属于物理变化,没有发生化学变化,不能用质量守恒定律解释;

B、石灰石的主要成分碳酸钙和稀盐酸反应生成的二氧化碳是气体,散逸到了空气中,反应后,质量减小,无法验证质量守恒定律;

(3)石灰石的主要成分碳酸钙和稀盐酸反应生成了二氧化碳,气球胀大,产生了向上的浮力,故将装置C置于天平上称量,所得数据比反应前的小;

(4)铜能与氧气在加热的条件下反应生成氧化铜,生成氧化铜的质量等于参加反应的铜的质量和参加反应的氧气的质量之和,故反应后,a端质量增大,可观察到:a端上铜丝变黑;玻璃棒a端下沉;

铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜,该反应的化学方程式为:;

该实验有新物质氧化铜生成,属于化学变化,遵循质量守恒定律,反应后a端质量增加,是因为生成氧化铜的质量等于参加反应的铜和质量和参加反应的氧气的质量之和。

B卷

【满分:100分】

一、选择题:(本大题共15小题,每小题3分,共45分,给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.无论是冰天雪地的南极探险站,还是遥远的太空,亦或是战火连天的中东地区,我们都热衷于种菜。蔬菜中富含多种营养物质,其中含量最多的物质是( )

A.C B. C. D.盐份

2.公共场所是城市文明的窗口,根据规定,医院、学校、商场、车站、加油站等场所都属于禁烟区域,市民不得在此吸烟。“吸烟有害健康”这句警示语,众所周知且耳熟能详,下列叙述不正确的是( )

A.吸二手烟不会对健康造成的危害,不必在意

B.烟草烟雾中有一氧化碳、尼古丁等多种有害物质

C.在禁止吸烟场所设置禁止吸烟标志和举报投诉电话号码标识

D.公共场所不抽烟,与爱护环境、遵守交通规则等一样,成为代表公民素质的一面镜子

3.人类从石器时代进入青铜器时代,继而进入铁器时代,都是以金属材料的使用作为标志的。下列说法正确的是( )

A.铝制品在常温下有良好的抗腐蚀性

B.纯铜比铜合金更适合用于制作耐磨齿轮

C.铁锅清洗后未擦干的水可隔绝空气减缓锈蚀

D.含铅、汞等重金属的废旧电池不可回收利用

4.“曹州牡丹甲天下”,牡丹花开时,花香四溢,除观赏性外,还有药用价值。其根制成的名贵中药“丹皮”中含有的牡丹酚()具有镇痛、抗炎等作用。下列描述不正确的是( )

A.牡丹酚由9个C原子、10个H原子、3个O原子构成

B.牡丹酚是由三种元素组成的有机物

C.花香四溢是分子不断运动形成的

D.相对分子质量为166

5.吃粽子是我国端午节的传统习俗。“灰汤粽”香气四溢,征服味蕾,深受人们欢迎。制作时先用多层纱布盖住容器口,再将草木灰放在纱布上,不断用沸水浇淋,得到浓度较大的碳酸钾溶液,即为“灰汤”,将包好的粽子放入“灰汤”浸泡数小时后再煮制而成。下列说法不正确的是( )

A.在沸水中,碳酸钾的溶解度较大

B.碳酸钾属于碱

C.“灰汤粽含有的主要营养素是糖类

D.制作“灰汤”的过程中用到了过滤原理

6.南太平洋岛国汤加的海底火山于2022年1月14日、15日连续两次猛烈喷发,喷发时放出水蒸气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳等气体和大量火山灰。下列说法不正确的是( )

A.吸入火山灰会使人和动物的呼吸道及肺部受损,导致呼吸系统疾病

B.火山东的微观结构呈蜂窝多孔状,所以有很强的吸附能力

C.喷发出的二氧化硫、硫化氢和二氧化碳都属于空气污染物

D.大量的二氧化硫会使降水的pH<5.6,损毁农作物

7.科学家将温室气体和在Ni基双金属催化作用下转化为两种气体燃料,反应的微观示意图如下。下列分析不正确的是( )

A.该转化过程的最终产物为和CO

B.该转化有助于减少碳排放实现碳中和

C.反应过程中,与CO分子数之比为1:1

D.反应过程中,Ni的化学性质没有改变

8.《加油!向未来》栏目组做了一个实验,将冰冻大虾不经过解冻,直接放在正在用火加热的滚烫油桶中,油桶周围瞬间燃起大火。下列说法正确的是( )

A.油桶着火可以浇水进行灭火

B.高温的油粒引燃油桶外空气,使其迅速燃烧

C.冰遇到高温的油变成水蒸气,水蒸气迅速燃烧

D.冰遇到高温的油变成水蒸气,气体迅速膨胀,扩散带出油粒,油粒遇火燃烧

9.高镍电池的发展和应用,大大提升新能源汽车的普及率。如图是镍在元素周期表中的有关信息,有关说法错误的是( )

A.镍原子的核电荷数为28 B.是一种金属元素

C.镍的原子质量为58.69 D.镍原子的质量主要集中在原子核上

10.下列四个图象反映对应变化关系正确的是( )

A.一定量的镁在过量的氧气中充分燃烧

B.红磷在密闭容器中燃烧

C.等质量的碳酸钙与足量溶质质量分数相同的稀盐酸反应

D.电解水实验中,生成的氢气和氧气之间的质量关系

11.某海水淡化系统(如下图)工作时,蒸发腔中的水在光热作用下变为水蒸气,太阳能风扇将水蒸气吹到冷凝腔冷凝,实现海水淡化。下列说法错误的是( )

A.光热作用下,水分子运动速率加快

B.液态水变为水蒸气,水分子间的间隔变大

C.水蒸气冷凝为水,水分子本身变小

D.海水变为淡水,水分子化学性质不变

12.蜡烛(足量)在密闭装置内燃烧至熄灭,瓶内氧气含量的变化如图所示,下列判断正确的是( )

A.蜡烛燃烧前装置内只有氧气

B.氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃烧

C.蜡烛熄灭后瓶内只剩二氧化碳气体

D.蜡烛燃烧只发生化学变化

13.如图为自来水的生产过程示意图。下列说法正确的是( )

A.整个流程中均没有发生化学变化 B.在沉降池中加入明矾可有效帮助沉降

C.经过滤池净化后的水硬度变小 D.供水系统流出的水是纯净物

14.某化学兴趣小组的同学利用如图微型实验装置进行探究实验。先挤压右侧滴管,使液体A与固体D接触,产生大量气体,同时微热燃烧管,观察到纸屑先于木屑燃烧,然后挤压左侧滴管滴下液体,也产生气泡,同时纸屑和木屑均熄灭。下列说法,不正确的是( )

A.观察到纸屑先于木屑燃烧,说明纸屑的着火点低于木屑的着火点

B.液体B可能是氢氧化钠溶液

C.液体A和固体D接触时产生的气体是氧气

D.该装置的优点有:操作简单、节约药品、现象明显

15.自热米饭深受大家喜爱,它带有一个发热包,主要成分是生石灰(CaO),遇到水后在3~5秒钟内即刻升温,温度高达150 ℃以上,蒸汽温度达200 ℃,很容易将生米做成熟饭。小明发现买回的发热包破损,聪明的他意识到生石灰变质了,他邀请同学们一起进行探究。

根据题中所给信息,下列说法正确的是___________(填字母)。

A.这袋干燥剂中一定含、

B.这袋干燥剂中一定含、CaO,可能含

C.这袋干燥剂中一定含,可能含、CaO中的一种或两种

D.这袋干燥剂中一定含,可能含、CaO

二、填空题(本大题共2小题,共18分)

16.(6分)在“宏观—微观—符号”之间建立联系,是化学学科特有的思维方式。

(1)如图是汽车“尾气催化转换器”将尾气中有毒气体转变为无毒气体的微观示意图,其中不同的圆球代表不同原子。

①极易与人体血液中的______结合使人中毒。

②参加反应的与个数比为______。

(2)若焚烧从垃圾中回收的保鲜膜。生成的可用来生产化工产品乙酸(化学式为),反应的微观过程如下图所示,该反应的化学方程式为_______________________________________________________________。

17.(12分)如图是北京冬奥会自由式滑雪U形场地简化示意图。图中A~E每点均代表初中化学常见物质,运动员从A点出发,按箭头方向逐一转化才能顺利滑至E点,部分物质和反应条件已略去。已知:A、B为组成元素相同的气体,C、D为不同类别的化合物且其水溶液均呈碱性,E为硫酸盐。

(1)构成A的微粒名称是___________,D的俗名为___________。

(2)写出B→C反应的化学方程式___________,C→D反应的基本反应类型是___________。

(3)运动员到达E点后通过“E→D”可顺利返回至D点,该转化还需要的另一反应物是___________,运动员___________(填“能”或“不能”)继续沿“D→C→B→A”返回至A点完成一次大回环。

三、实验阅读题(本大题共3小题,共计37分)

18.(6分)某化学活动小组探究金属的反应规律。

【探究一】在室温条件下进行图所示实验。

已知:试管内的镁条和铁片表面均被打磨洁净,且形状、大小相同;同时加入等质量和等质量分数的稀硫酸。

(1)若比较镁和铁的金属活动性,观察到的现象是__________;

(2)若比较相同时间内镁、铁与稀硫酸反应放出热量的多少,长颈漏斗中的现象是_______。

【探究二】

(3)在硫酸铜和硫酸亚铁的混合溶液中加入一定量的镁粉,充分反应后过滤,向滤出的固体中滴加稀硫酸,没有气泡产生。下列判断正确的是_______。

A.滤出的固体中一定含有铜 B.滤出的固体可能含有铁和镁

C.滤液中可能含有硫酸铜 D.滤液中一定含有硫酸镁和硫酸亚铁

19.(13分)阅读下面科普短文。

广袤无际的自然界是一个碳的世界。碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。

随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入大气中的越来越多,导致温室效应增强。减少排放,实现碳中和,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存、碳循环是实现碳中和的4种主要途径。科学家预测,到2050年,4种途径对全球碳中和的贡献率如图1。

的吸收是碳封存的首要环节,常选用NaOH、氨水、一乙醇胺等作吸收剂。在研究膜吸收法吸收时,研究人员通过实验比较了一乙醇胺、二乙醇胺、氨基乙酸钾3种吸收剂对烟气中的脱除效果,其结果如图2。

我国提出2060年前实现碳中和,彰显了负责任大国的作为与担当。实现碳中和人人有责,让我们从衣食住行点滴做起,节约能源,低碳生活。

依据文章内容问答下列问题:

(1)自然界碳的循环中,化石燃料燃烧____(填“吸收”或“释放”)。

(2)由图1可知,到2050年,对全球碳中和贡献率最大的途径是_____________。

(3)用NaOH溶液吸收,发生反应的化学方程式为______________。

(4)判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。

①由图2可知,随烟气流速增大,脱除效果增强。______________

②节约用电,绿色出行,有助于实现碳中和。______________

(5)对比图2中三条曲线,得出的结论是:在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,______________。

20.(18分)质量守恒定律是物质科学中的一条重要规律,具体表述为:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。某科学兴趣小组的同学设计了如下实验装置(天平略)来验证质量守恒律,请回答下列问题:

(1)小李同学将橡皮塞上的细玻璃管下端放到酒精灯火焰上灼烧至红热后,迅速用橡皮塞将锥形瓶塞紧,并引燃白磷(白磷着火点为40℃),实验过程如图所示。

①写出锥形瓶中白磷燃烧反应的方程式______。

②此实验的现象是______。

(2)小杨同学设计了如图A和B的实验来验证质量守恒定律,小强同学立即反对,认为这两套装置都不能用来验证质量守恒。小强同学认为A实验不行的理由是______,认为B实验不行的理由是______。

(3)小陈同学将图二装置进行改进,如图C所示。待完全反应后,将装置C置于天平上称量,所得数据比反应前的小。若整个操作过程无任何差错,装置气密性也良好,则造成上述实验误差的原因是______。

(4)小明进行了下图所示的实验,在一根用细铜丝吊着的长玻璃棒两端,分别绕上粗铜丝,并使玻璃保持水平。然后,用酒精灯给a端铜丝加热数分钟。停止加热后冷却,他观察到的现象是______,______。发生反应的化学方程式为______。小明认为该实验符合质量守恒定律,原因是______。

答案以及解析

1.答案:C

解析:新鲜摘的蔬菜,里面含有的维生素、水等营养物质比较多,蔬菜中水的含量相对要多一点。

2.答案:A

解析:A、香烟对人体有害,受二手烟危害最直接的也是肺,故吸二手烟会对健康造成的危害,叙述错误;B、 烟草烟雾中有一氧化碳、尼古丁等多种有害物质,叙述正确;C、 在禁止吸烟场所设置禁止吸烟标志和举报投诉电话号码标识,叙述正确;D、公共场所不抽烟,与爱护环境、遵守交通规则等一样,成为代表公民素质的一面镜子 ,叙述正确。故选A。

3.答案:A

解析:铝的化学性质比较活泼,常温下,铝能与氧气反应生成一层致密的氧化铝薄膜,对内层铝有保护作用,所以铝制品具有良好的抗腐蚀性,A正确;合金一般比组成它的纯金属更耐磨,故铜合金比纯铜更适合制作耐磨齿轮,B错误;水不能起到隔绝空气的作用,未擦干的铁锅更容易锈蚀,C错误;含铅、汞等重金属的废旧电池会污染环境,不可随意丢弃,应回收再利用,节约金属资源,D错误。

4.答案:A

解析:A、牡丹酚由牡丹酚分子构成,每个牡丹酚分子由9个C原子、10个H原子、3个O原子构成,符合题意;

B、由化学式可知,牡丹酚是由C、H、O三种元素组成的有机物,不符合题意;

C、花香四溢是因为分子在不断运动,引起花香的分子四处扩散,不符合题意;

D、牡丹酚的相对分子质量为:12×9+10+16×3=166,不符合题意。

5.答案:B

解析:A、碳酸钾的溶解度均随温度的升高而增加,故在沸水中,碳酸钾的溶解度较大,不符合题意;B、碳酸钾是由钾离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐,符合题意;C、“灰汤粽”中主要含糯米,糯米富含糖类,不符合题意;D、“灰汤”制作时先用多层纱布盖住容器口,再将草木灰放在纱布上,不断用沸水浇淋,得到浓度较大的碳酸钾溶液,实现了固液分离,故制作“灰汤”的过程中用到了过滤原理,不符合题意。故选B。

6.答案:C

解析:A、吸入火山灰会使人和动物的呼吸道及肺部受损,导致呼吸系统疾病,故A选项正确;

B、火山灰的微观结构呈蜂窝多孔状,具有吸附性,所以有很强的吸附能力,故B选项正确;

C、喷发出的二氧化碳不属于空气污染物,故C选项错误;

D、二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸显酸性,则大量的二氧化硫会使降水的pH<5.6,损毁农作物,故D选项正确;

7.答案:C

解析:由微观示意图可知:该反应的化学方程式为:

A、由微观示意图可知:该转化过程的最终产物是和CO,分析正确;

B、该转化将温室气体和在Ni基双金属催化作用下转化为和CO,有助于减少碳排放实现碳中和,分析正确;

C、由分析可知:反应过程中,与CO分子数之比为1:2,分析错误;

D、该反应中,Ni基双金属作为催化剂,其质量和化学性质保持不变,分析正确。

8.答案:D

解析:A、由于水具有流动性,油的密度小于水的密度,油桶着火浇水会使火势蔓延,选项错误,不符合题意;

B、高温的油粒进入空气,增大了油粒与氧气的接触面积,燃烧更加迅速、充分,空气不能燃烧,选项错误,不符合题意;

C、冰遇到高温的油迅速变成水蒸气,水蒸气带着油粒进入空气,增大了油粒与氧气的接触面积,迅速燃烧,水蒸气不是可燃物,不能燃烧,选项错误,不符合题意;

D、冰遇到高温的油变成水蒸气,气体迅速膨胀,水蒸气带着油粒进入空气,增大了油粒与氧气的接触面积,油粒遇火迅速燃烧,选项正确,符合题意;

9.答案:C

解析:A、根据元素周期表中的一格可知,左上角的数字表示原子序数,该元素的原子序数为28,根据原子中原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数,则镍原子的核电荷数为28,故选项说法正确;

B、根据元素周期表中的一格可知,中间的汉字表示元素名称,该元素的名称是镍,带“钅”字旁,属于金属元素,故选项说法正确;

C、根据元素周期表中的一格可知,汉字下面的数字表示相对原子质量,该元素的相对原子质量为58.69,而不是镍的原子质量为58.69,故选项说法错误;

D、电子的质量很小,镍原子的质量主要集中在原子核上,故选项说法正确。

10.答案:A

解析:A、一定量的镁在过量的氧气中充分燃烧,镁和氧气生成氧化镁,镁质量逐渐减少至零,氧化镁的质量逐渐增多至不变,氧气有剩余,图像可以反映对应变化关系,符合题意;

B、红磷在密闭容器中燃烧,红磷和氧气反应生成五氧化二磷,根据质量守恒定律,参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和,故固体质量应该增加,反应结束后,质量不变,图像不能反映对应变化关系,不符合题意;

C、等质量的碳酸钙与足量溶质质量分数相同的稀盐酸反应,粉末状固体与稀盐酸反应放出二氧化碳的速率快,故图像不能反映对应变化关系,不符合题意;

D、电解水实验中,生成的氢气和氧气之间的体积比为2:1,不是质量比,故图像不能反映对应变化关系,不符合题意。

11.答案:C

解析:A、温度越高分子运动速度越快,故光热作用下,水分子运动速率加快,选项正确;

B、液态水变为水蒸气,水分子本身没有改变而是水分子间的间隔变大,选项正确;

C、水蒸气冷凝为水,水分子本身没有改变而是水分子间的间隔变小 ,选项错误;

D、海水变为淡水,水分子本身没有改变,分子是保持物质化学性质的最小粒子,故水的化学性质不变,选项正确;

12.答案:B

解析:A、根据瓶内氧气含量的变化图,反应前瓶内氧气的体积分数约是19.56%,装置内不是只含有氧气,选项错误,不符合题意;

B、根据瓶内氧气含量的变化图,当氧气的体积分数达到15.96%时蜡烛熄灭,说明氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃烧,选项正确,符合题意;

C、开始时瓶内含有其它气体,蜡烛燃烧消耗氧气,生成二氧化碳,其他气体不变,蜡烛熄灭后瓶内除二氧化碳气体外,还有其他气体,选项错误,不符合题意;

D、蜡烛燃烧时,既有物理变化又有化学变化。石蜡燃烧是化学变化,但石蜡熔化过程是物质状态的变化,是物理变化,选项错误,不符合题意。

13.答案:B

解析:A、氯气能与微生物中蛋白质发生反应,加入液氯消毒属于化学变化,说法错误,不符合题意;

B、明矾溶于水形成胶状物,吸附悬浮杂物,因此在沉降池中加入明矾可有效帮助沉降,说法正确,符合题意;

C、过滤只能除去水中不溶性杂质,无法降低水的硬度,降低水的硬度有煮沸、蒸馏两种,说法错误,不符合题意;

D、供水系统流出的水中只是除去水中的不溶物以及微生物的水,还有可溶性杂质,还不是纯净物,说法错误,不符合题意。

14.答案:B

解析:A、观察到纸屑先于木屑燃烧,说明纸屑的着火点低于木屑的着火点,故选项说法正确;

B、挤压左侧滴管滴下液体,也产生气泡,同时纸屑和木屑均熄灭,说明产生的气体不燃烧也不支持燃烧,氢氧化钠与其他物质反应不生成二氧化碳,故选项说法错误;

C、先挤压右侧滴管,使液体A与固体D接触,产生大量气体,同时微热燃烧管,观察到纸屑先于木屑燃烧,说明产生的气体是氧气,故选项说法正确;

D、该装置操作简单、容积小,节约药品、现象明显,故选项说法正确。

15.答案:C

解析:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙和水,样品加水溶解,过滤得到滤渣,滤渣加稀盐酸,有气泡产生,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,说明一定含碳酸钙,滤液加无色酚酞,溶液变红色,说明溶液显碱性,可能含、CaO中的一种或两种。

16.答案:(1)血红蛋白;1:1 (2)

解析:(1)①由图知: 代表一氧化碳,一氧化碳极易与人体血液中的血红蛋白结合,使人中毒,故填:血红蛋白;

②由图知: 代表一氧化氮,反应前有两个一氧化氮分子和三个一氧化碳分子,反应后还有一个一氧化碳分子剩余没有参加反应,实际参加反应的一氧化氮分子和一氧化碳分子的个数比为1:1,故填:1:1;

(2)由图知:二氧化碳和甲烷在催化剂反应生成乙酸,反应的化学方程式为。

17.答案:(1)一氧化碳分子;烧碱/火碱/苛性钠

(2);复分解反应

(3)氢氧化钡/;能

解析:图中A~E每点均代表初中化学常见物质,运动员从A点出发,按箭头方向逐一转化才能顺利滑至E点,已知:A、B为组成元素相同的气体,A能转化为B,A、B可能是二氧化碳和一氧化碳,C、D为不同类别的化合物且其水溶液均呈碱性,B能转化为C,可推出B为二氧化碳,A为一氧化碳,C为碳酸钠,C能转化为D,可推出D为氢氧化钠,D能转化为E,E为硫酸盐,可推出E为硫酸钠,代入验证,符合题意。

(1)A为一氧化碳,一氧化碳由一氧化碳分子构成;

D为氢氧化钠,氢氧化钠俗称烧碱、火碱、苛性钠;

(2)B→C反应为二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,该反应的化学方程式为;;

C→D反应为碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠,该反应符合“两种化合物互相交换成分生成另外两种化合物”的反应,属于复分解反应;

(3)E为硫酸钠,D为氢氧化钠,硫酸钠能与氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化钠,故另一反应物是氢氧化钡;

氢氧化钠能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,碳酸钠能与稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,二氧化碳能与碳在高温下反应生成一氧化碳,故能续沿“D→C→B→A”返回至A点完成一次大回环。

18.答案:(1)镁和稀硫酸产生气泡的速率比铁和稀硫酸产生气泡的速率快

(2)甲中长颈漏斗里的液面上升比乙中的快

(3)ACD

解析:(1)因为镁比铁活泼,所以分别与等质量、等质量分数的稀硫酸反应时,镁和稀硫酸产生气泡的速率比铁和稀硫酸产生气泡的速率快;

(2)比较相同时间内镁、铁分别与稀硫酸反应放出热量的多少,金属活动性越强,与酸反应越剧烈;镁的活动性大于铁,单位时间内镁比铁反应产生气体多,金属与酸反应放热,镁与酸反应放出热量多,甲中长颈漏斗里的液面上升比乙中的快;

(3)根据金属活动顺序表知镁>铁>氢>铜,所以加入镁粉,首先镁粉和硫酸铜溶液反应生成铜和硫酸镁,如果镁足量可以再与硫酸亚铁反应生成铁和硫酸镁,向滤出的固体中滴加稀硫酸,没有气泡产生,说明固体中不含有排在氢前面的金属,即滤出的固体中一定不含有铁和镁,一定含有铜,滤液中一定含有硫酸镁和硫酸亚铁,可能含有硫酸铜;

A、滤出的固体中一定含有铜,故A正确;

B、滤出的固体一定不可能含有铁和镁,故B错误;

C、 滤液中可能含有硫酸铜,故C正确;

D、 滤液中一定含有硫酸镁和硫酸亚铁,故D正确;

19.答案:(1)释放 (2)碳替代 (3)

(4)错;对 (5)氨基乙酸钾对烟气中的脱除效果最好

解析:(1)化石燃料含碳元素,燃烧时生成二氧化碳,故填:释放;

(2)由图1可知,碳替代对全球碳中和的贡献率是47%,所占比例最大,故填:碳替代;

(3)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:;

(4)①由图2可知,随烟气流速增大,三种物质对二氧化碳的脱除率都在降低,故随烟气流速增大,脱除效果减弱,说法错误,故填:错;

②节约用电,绿色出行,可以减少化石燃料的使用,则有助于实现二氧化碳的排放,即实现碳中和,说法正确,故填:对;

(5)对比图2中三条曲线,当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对二氧化碳的脱除率最高,一乙醇胺次之,二乙醇胺对二氧化碳的脱除率最小,因此得出的结论是:在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中的脱除效果最好,故填:氨基乙酸钾对烟气中的脱除效果最好。

20.答案:(1);产生大量的白烟,放出热量,气球先膨胀后变瘪

(2)A酒精和水混合没有发生化学变化,不能用质量守恒定律解释(合理给分);反应生成的二氧化碳气体逸散到空气中(合理给分)

(3)有大量气泡产生,气球胀大,膨胀的气球产生了浮力(合理给分)

(4)a端上铜丝变黑;玻璃棒a端下沉(合理给分);;该反应属于化学变化,遵循质量守恒定律,反应后a端质量增加,是因为生成氧化铜的质量等于参加反应的铜和质量和参加反应的氧气的质量之和

解析:(1)①白磷燃烧生成五氧化二磷,该反应的化学方程式为:;

②白磷燃烧,产生大量白烟,放出热量,装置内气体受热膨胀,压强增大,气球胀大,待完全反应后,逐渐冷却至室温,由于消耗了氧气,装置内压强减小,气球缩小,故现象是:产生大量的白烟,放出热量,气球先膨胀后变瘪;

(2)A、酒精和水混合,无新物质生成,属于物理变化,没有发生化学变化,不能用质量守恒定律解释;

B、石灰石的主要成分碳酸钙和稀盐酸反应生成的二氧化碳是气体,散逸到了空气中,反应后,质量减小,无法验证质量守恒定律;

(3)石灰石的主要成分碳酸钙和稀盐酸反应生成了二氧化碳,气球胀大,产生了向上的浮力,故将装置C置于天平上称量,所得数据比反应前的小;

(4)铜能与氧气在加热的条件下反应生成氧化铜,生成氧化铜的质量等于参加反应的铜的质量和参加反应的氧气的质量之和,故反应后,a端质量增大,可观察到:a端上铜丝变黑;玻璃棒a端下沉;

铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜,该反应的化学方程式为:;

该实验有新物质氧化铜生成,属于化学变化,遵循质量守恒定律,反应后a端质量增加,是因为生成氧化铜的质量等于参加反应的铜和质量和参加反应的氧气的质量之和。

同课章节目录