第7课 伟大的历史转折 课件

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

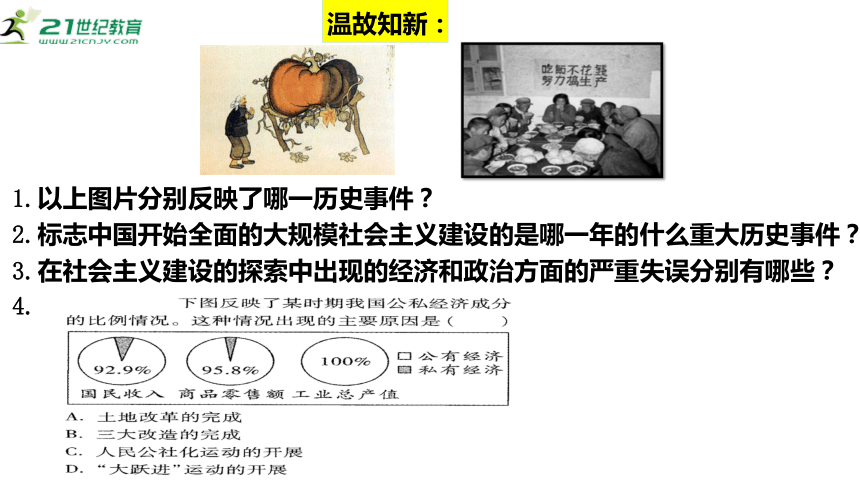

1.以上图片分别反映了哪一历史事件?

2.标志中国开始全面的大规模社会主义建设的是哪一年的什么重大历史事件?

3.在社会主义建设的探索中出现的经济和政治方面的严重失误分别有哪些?

4.

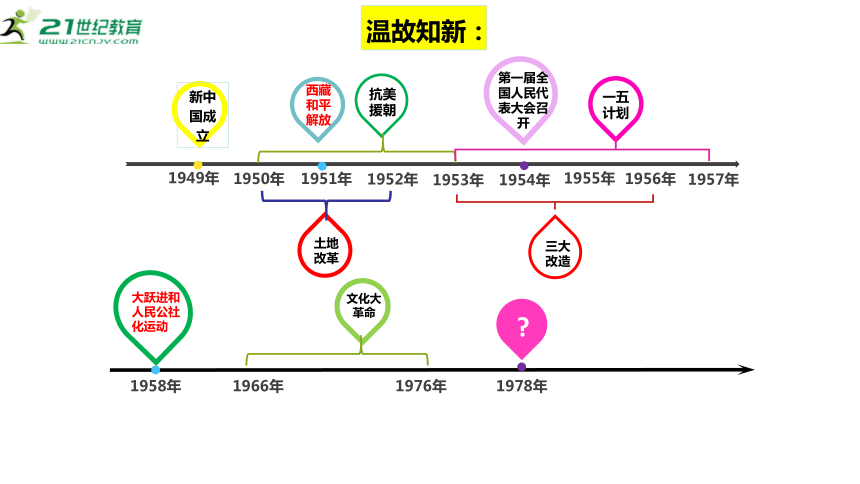

温故知新:

新中国成立

1949年

1950年

1951年

1952年

1953年

1954年

西藏

和平

解放

土地

改革

1955年

1956年

1957年

第一届全国人民代表大会召开

抗美援朝

一五计划

三大

改造

温故知新:

1958年

1966年

1976年

1978年

大跃进和人民公社化运动

文化大革命

第7课 伟大的历史转折

(1978)

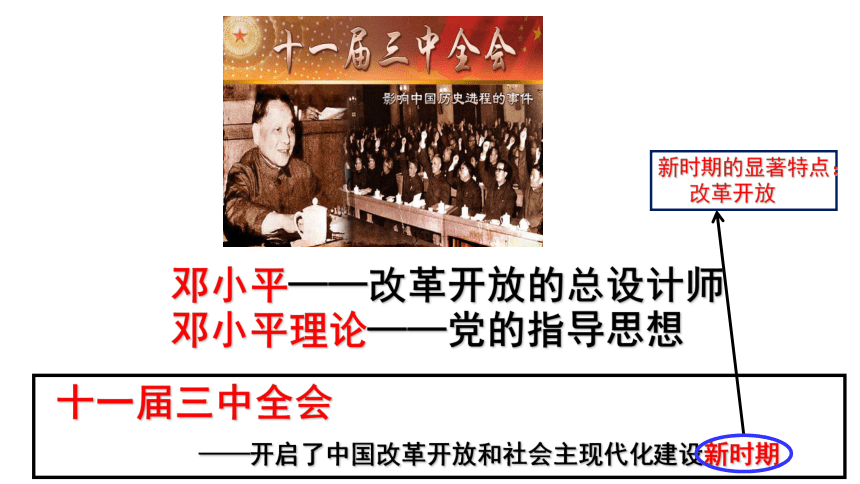

邓小平——改革开放的总设计师

邓小平理论——党的指导思想

十一届三中全会

——开启了中国改革开放和社会主现代化建设新时期

新时期的显著特点:

改革开放

3内容:

4意义:

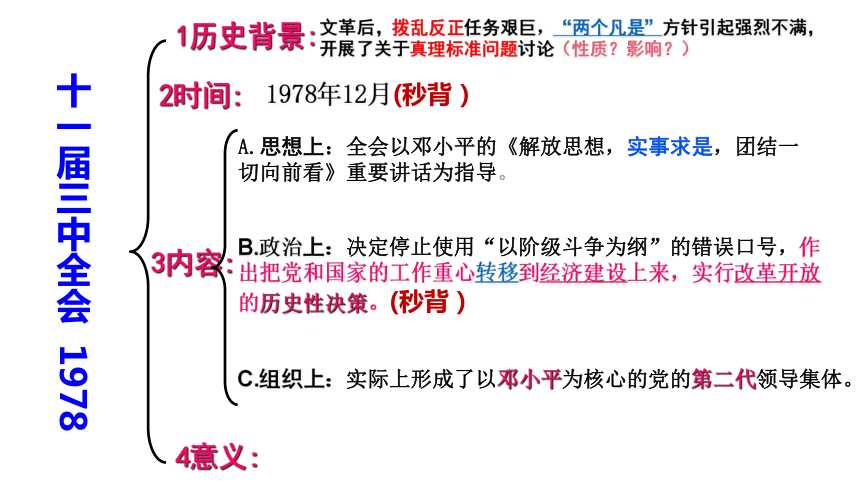

2时间:

1978年12月(秒背)

A.思想上:全会以邓小平的《解放思想,实事求是,团结一切向前看》重要讲话为指导。

C.组织上:实际上形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体。

B.政治上:决定停止使用“以阶级斗争为纲”的错误口号,作出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。(秒背)

文革后,拨乱反正任务艰巨,“两个凡是”方针引起强烈不满,开展了关于真理标准问题讨论(性质?影响?)

十一届三中全会 1978

1历史背景:

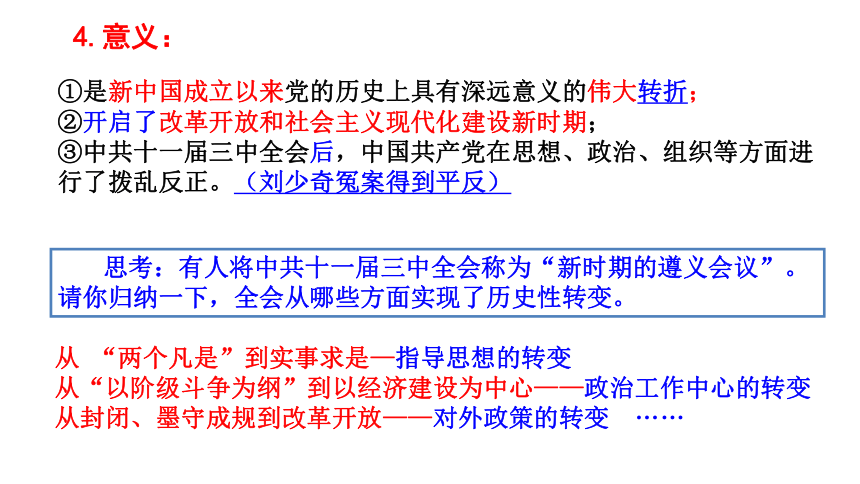

①是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折;

②开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期;

③中共十一届三中全会后,中国共产党在思想、政治、组织等方面进行了拨乱反正。(刘少奇冤案得到平反)

4.意义:

思考:有人将中共十一届三中全会称为“新时期的遵义会议”。请你归纳一下,全会从哪些方面实现了历史性转变。

从 “两个凡是”到实事求是—指导思想的转变

从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心——政治工作中心的转变

从封闭、墨守成规到改革开放——对外政策的转变 ……

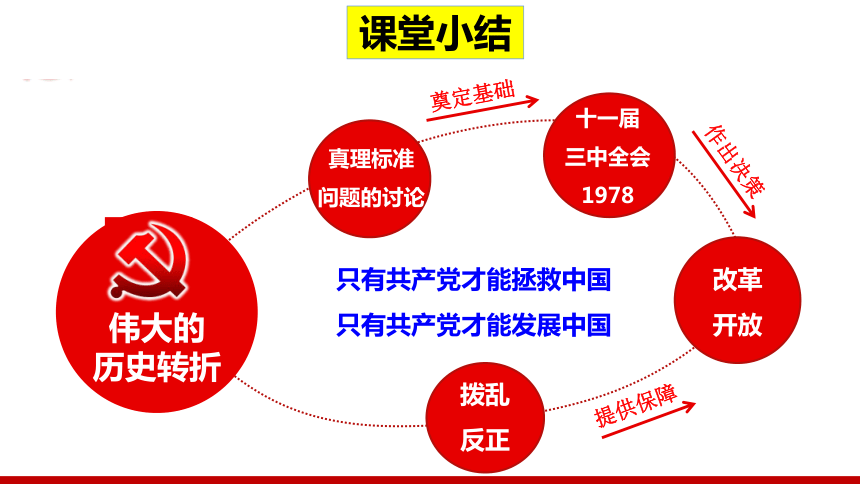

只有共产党才能拯救中国

只有共产党才能发展中国

改革

开放

真理标准

问题的讨论

十一届

三中全会

1978

拨乱

反正

伟大的

历史转折

提供保障

作出决策

奠定基础

课堂小结

伟大的历史性转折

十一届三中全会 1978

思想

路线

以邓小平的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》重要讲话为指导

政治

路线

工作重心转移到经济建设上来(回归八大)

组织

路线

形成以邓小平为核心的第二代领导集体

伟大

决策

实行改革开放

文革:个人崇拜与教条主义泛滥

文革:“阶级斗争为纲”

文革:两个反革命集团控制国家权力

文革:体制僵化、社会封闭

4

300多万名干部

沉冤得到了洗雪

1

2

3

440万人被摘掉了

地主、富农的帽子

50多万被错划为右派

分子的人得到了平反

全国2000多万

人的政治命运,

得到了改变。

70多万工商业者摘

掉了资产阶级帽子

纠错中远航

纠错中远航

纠错中远航

1980年5月17日,刘少奇追悼大会在北京举行,党和国家领导人以及首都各方面代表一万多人参加了追悼大会。曾经扣在他头上的所有罪名在历史的熔炉中被焚为灰烬,这桩共和国历史上的最大的冤案得到了平反。

1981年,中共十一届六中全会召开,通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》标志着中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成。

中国共产党历史上具有转折意义的两次会议

遵义会议:在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的领导地位。遵义会议结束了王明“左”倾错误在中央长达四年之久的统治,遵义会议的召开和会议作出的决定,体现了毛泽东在这次纠正党内重大错误的问题上,起着重要的核心作用。

十一届三中全会:①建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。②完成了党的思想路线、政治路线的拨乱反正,是改革开放的开始,中国从此进入社会主义现代化建设新时期。③新时期党的基本路线的思想也是这次会上开始形成的。④这次会议还形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体。

历史回眸

会议 背景 内容 意义

十一届

三中全会

七届二中全会

八七会议

开启了改革开放和社会主义现代化的建设新时期

由“以阶级斗争为纲”转到以经济建设为中心

“文革”结束后“两个凡是”;关于真理标准问题的讨论

解决了由新民主主义革命转变为社会主义革命的重大问题

由乡村转到城市

新民主主义革命即将胜利

开创了一条中国特色革命道路的道路

由城市转

到乡村

大革命失败陷入低潮

党的历史上三次工作重心的转移

以阶级斗争为纲

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。

实质:“左”倾错误的继续

“两个凡是”方针

1.以上图片分别反映了哪一历史事件?

2.标志中国开始全面的大规模社会主义建设的是哪一年的什么重大历史事件?

3.在社会主义建设的探索中出现的经济和政治方面的严重失误分别有哪些?

4.

温故知新:

新中国成立

1949年

1950年

1951年

1952年

1953年

1954年

西藏

和平

解放

土地

改革

1955年

1956年

1957年

第一届全国人民代表大会召开

抗美援朝

一五计划

三大

改造

温故知新:

1958年

1966年

1976年

1978年

大跃进和人民公社化运动

文化大革命

第7课 伟大的历史转折

(1978)

邓小平——改革开放的总设计师

邓小平理论——党的指导思想

十一届三中全会

——开启了中国改革开放和社会主现代化建设新时期

新时期的显著特点:

改革开放

3内容:

4意义:

2时间:

1978年12月(秒背)

A.思想上:全会以邓小平的《解放思想,实事求是,团结一切向前看》重要讲话为指导。

C.组织上:实际上形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体。

B.政治上:决定停止使用“以阶级斗争为纲”的错误口号,作出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。(秒背)

文革后,拨乱反正任务艰巨,“两个凡是”方针引起强烈不满,开展了关于真理标准问题讨论(性质?影响?)

十一届三中全会 1978

1历史背景:

①是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折;

②开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期;

③中共十一届三中全会后,中国共产党在思想、政治、组织等方面进行了拨乱反正。(刘少奇冤案得到平反)

4.意义:

思考:有人将中共十一届三中全会称为“新时期的遵义会议”。请你归纳一下,全会从哪些方面实现了历史性转变。

从 “两个凡是”到实事求是—指导思想的转变

从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心——政治工作中心的转变

从封闭、墨守成规到改革开放——对外政策的转变 ……

只有共产党才能拯救中国

只有共产党才能发展中国

改革

开放

真理标准

问题的讨论

十一届

三中全会

1978

拨乱

反正

伟大的

历史转折

提供保障

作出决策

奠定基础

课堂小结

伟大的历史性转折

十一届三中全会 1978

思想

路线

以邓小平的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》重要讲话为指导

政治

路线

工作重心转移到经济建设上来(回归八大)

组织

路线

形成以邓小平为核心的第二代领导集体

伟大

决策

实行改革开放

文革:个人崇拜与教条主义泛滥

文革:“阶级斗争为纲”

文革:两个反革命集团控制国家权力

文革:体制僵化、社会封闭

4

300多万名干部

沉冤得到了洗雪

1

2

3

440万人被摘掉了

地主、富农的帽子

50多万被错划为右派

分子的人得到了平反

全国2000多万

人的政治命运,

得到了改变。

70多万工商业者摘

掉了资产阶级帽子

纠错中远航

纠错中远航

纠错中远航

1980年5月17日,刘少奇追悼大会在北京举行,党和国家领导人以及首都各方面代表一万多人参加了追悼大会。曾经扣在他头上的所有罪名在历史的熔炉中被焚为灰烬,这桩共和国历史上的最大的冤案得到了平反。

1981年,中共十一届六中全会召开,通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》标志着中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成。

中国共产党历史上具有转折意义的两次会议

遵义会议:在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的领导地位。遵义会议结束了王明“左”倾错误在中央长达四年之久的统治,遵义会议的召开和会议作出的决定,体现了毛泽东在这次纠正党内重大错误的问题上,起着重要的核心作用。

十一届三中全会:①建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。②完成了党的思想路线、政治路线的拨乱反正,是改革开放的开始,中国从此进入社会主义现代化建设新时期。③新时期党的基本路线的思想也是这次会上开始形成的。④这次会议还形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体。

历史回眸

会议 背景 内容 意义

十一届

三中全会

七届二中全会

八七会议

开启了改革开放和社会主义现代化的建设新时期

由“以阶级斗争为纲”转到以经济建设为中心

“文革”结束后“两个凡是”;关于真理标准问题的讨论

解决了由新民主主义革命转变为社会主义革命的重大问题

由乡村转到城市

新民主主义革命即将胜利

开创了一条中国特色革命道路的道路

由城市转

到乡村

大革命失败陷入低潮

党的历史上三次工作重心的转移

以阶级斗争为纲

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。

实质:“左”倾错误的继续

“两个凡是”方针

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化