9 说木叶 课件(共27张PPT)

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第九课

说“木叶”

高一语文必修下第三单元

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

主问题

从这些问题中可以获得什么启示?

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

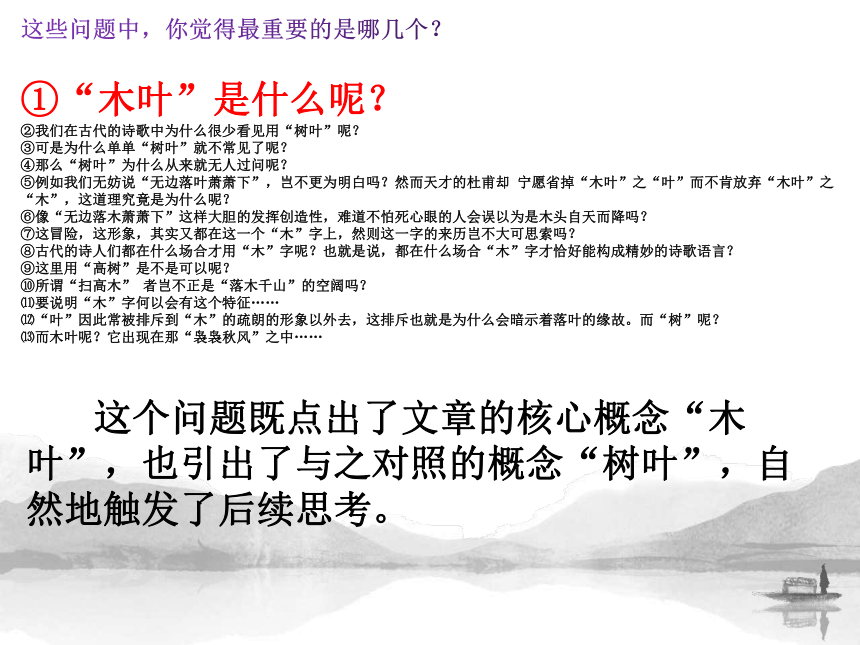

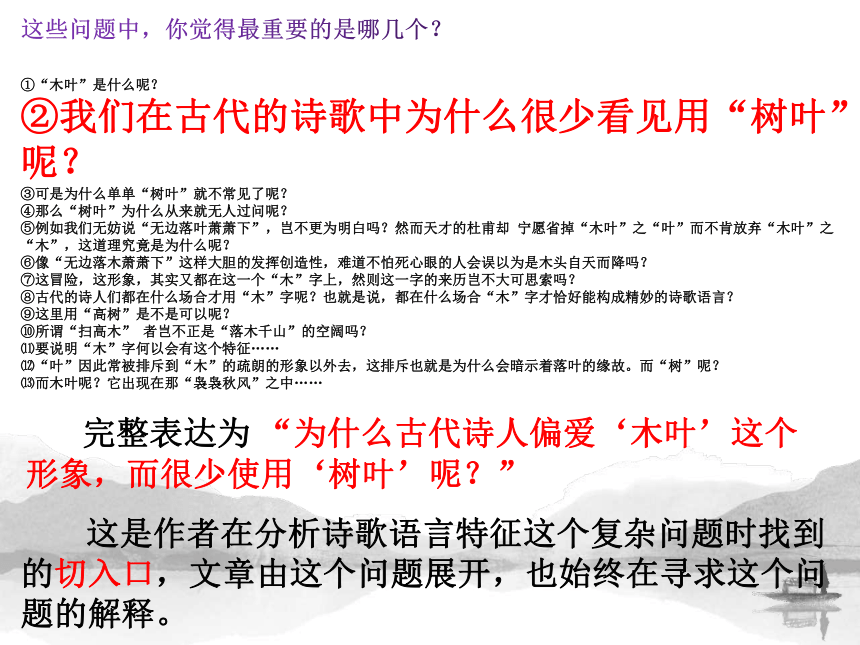

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

这个问题既点出了文章的核心概念“木叶”,也引出了与之对照的概念“树叶”,自然地触发了后续思考。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

完整表达为 “为什么古代诗人偏爱‘木叶’这个形象,而很少使用‘树叶’呢?”

这是作者在分析诗歌语言特征这个复杂问题时找到的切入口,文章由这个问题展开,也始终在寻求这个问题的解释。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

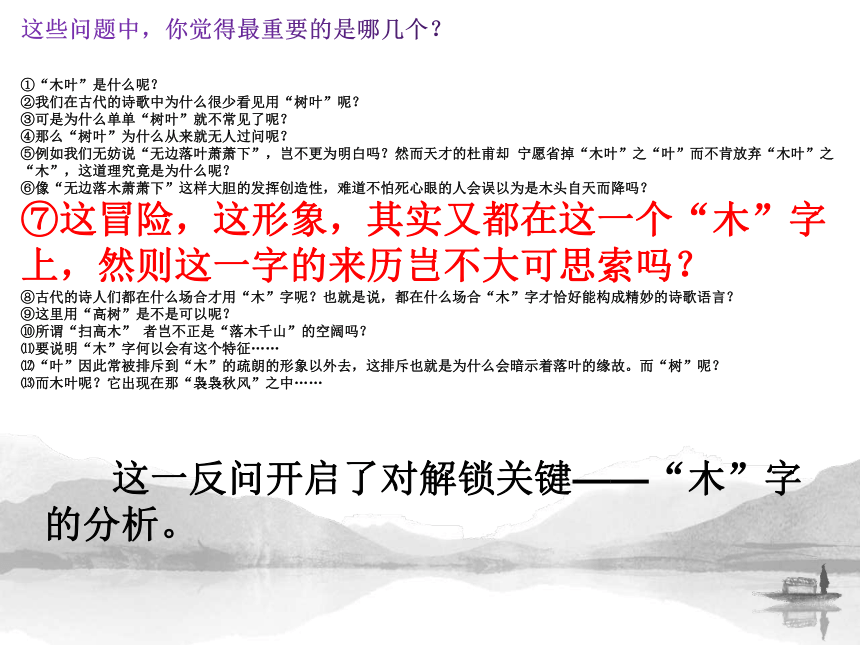

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

这一反问开启了对解锁关键——“木”字的分析。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

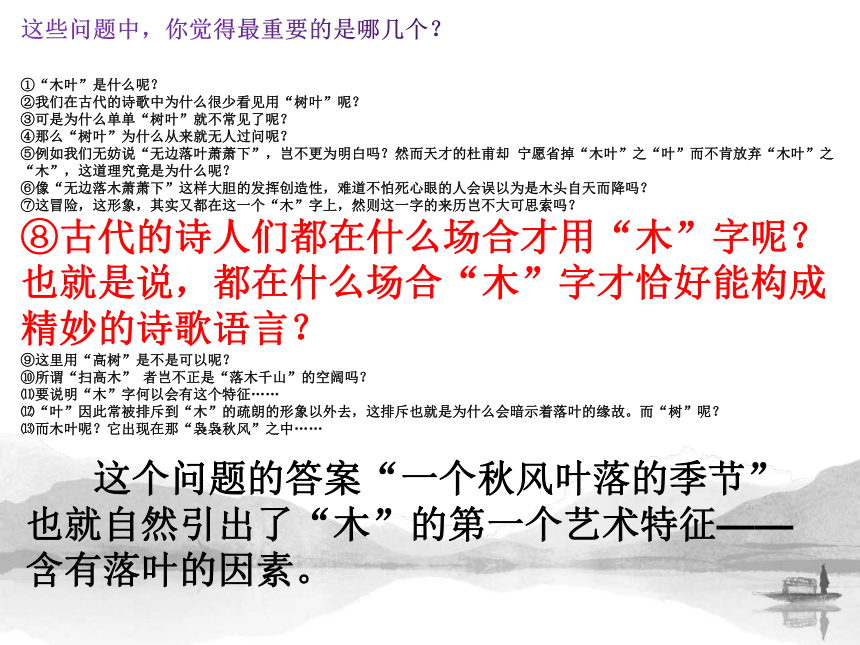

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

这个问题的答案“一个秋风叶落的季节”也就自然引出了“木”的第一个艺术特征——含有落叶的因素。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

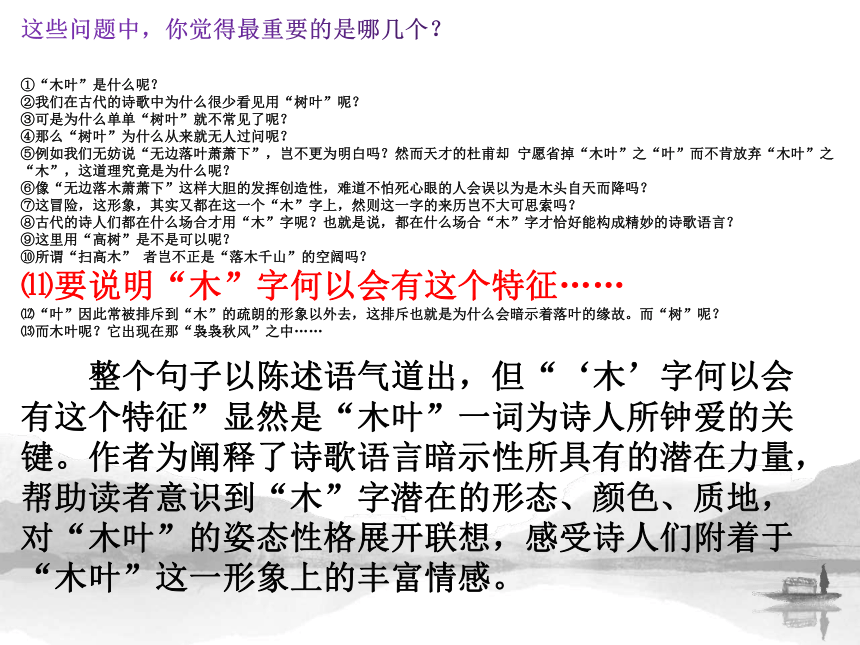

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

整个句子以陈述语气道出,但“‘木’字何以会有这个特征”显然是“木叶”一词为诗人所钟爱的关键。作者为阐释了诗歌语言暗示性所具有的潜在力量,帮助读者意识到“木”字潜在的形态、颜色、质地,对“木叶”的姿态性格展开联想,感受诗人们附着于“木叶”这一形象上的丰富情感。

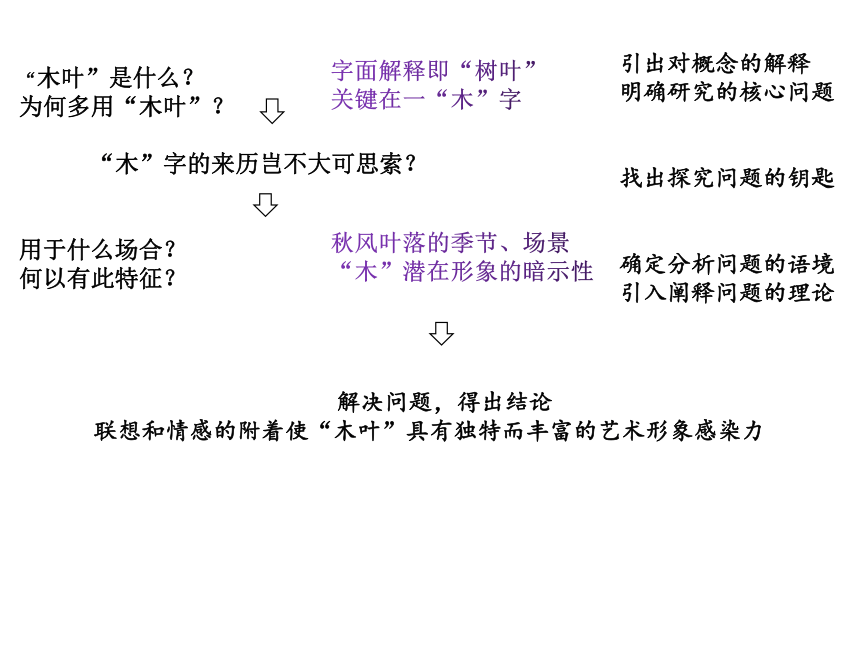

“木叶”是什么?

为何多用“木叶”?

“木”字的来历岂不大可思索?

用于什么场合?

何以有此特征?

字面解释即“树叶”

关键在一“木”字

秋风叶落的季节、场景

“木”潜在形象的暗示性

解决问题,得出结论

联想和情感的附着使“木叶”具有独特而丰富的艺术形象感染力

引出对概念的解释

明确研究的核心问题

找出探究问题的钥匙

确定分析问题的语境

引入阐释问题的理论

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

作者为什么不把这三个问句整合为一个呢?

我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

——是因为古诗词里不用“树”这个字吗?(假设)

——不是,不是这个原因,“其实‘树’倒是常见的。”(回答)

可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

——

——

那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

——

——

推敲一下作者的回答,把隐藏问题找出来。(示例)

我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

——是因为古诗词里不用“树”这个字吗?(假设)

——不是,不是这个原因,“其实‘树’倒是常见的。”(回答)

可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

——是因为诗人们文字洗炼的缘故吗?(假设)

——不是,这样的解释并不能解决问题,因为诗人遇见“木叶”似乎都不再考虑文字是否洗练。(回答)

那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

——这真的是诗人们有意而为之的艺术选择吗?(假设)

——是的,而且还被发展为“落木”,为人传诵。(回答)

推敲一下作者的回答,把隐藏问题找出来

其实作者通过问答排除了“古诗词不用‘树’字”“因为诗人追求文字简练”“这或许只是诗人们一种无意识的选择,是偶然发生的现象”等其他对现象的解释,留下了“诗人钟爱‘木叶’正是因为‘木’字的奥妙”这一结论。

这组问题似乎让思维在原来的路径上转了个弯,“假设-求证-推翻-再假设”,通过对其他解释的考量、分析、判断来确定探究的方向,这是思维缜密的体现。

作者为什么不把这三个问句整合为一个呢?

如果没有这样的思考,结论容易被质疑。

说法“就是落叶,虽然常见,也不过是一个一般的形象。”

落叶满空山,何处寻行迹。(不好吗)

——韦应物《寄全椒山中道士》)

落叶人何在,寒云路几层。(只是一般形象吗)

——李商隐《北青萝》

落叶残花树色中 (不是佳句吗)

——刘沧《洛阳月夜书怀》)

作者为什么不把这三个问句整合为一个呢?

作者如何将个人的体悟(“木”与“树”所产生的联想真的有这样大的差

异吗?“木叶”真的能触发柔情的感慨吗?)传递给读者?

“落木”,这个由“木叶”

发展而来的词,是否能取代

“木叶”成为一个更富魅力

的文学形象呢?

作者用两个小问题引出对这

两个形象的解读,从画面的空阔

程度,凭依的秋风力度,附着情

感类型特点的差异,道出两者的

不同,得出这样的结论:从审美

上说,“木叶”既疏朗又不失绵

密,迢远情深,柔婉美丽,它的

独特并不因“落木”一词的产生

而受影响。

这一句句轻问中,我们仿佛看到作者的徘徊顾盼,而艺术之美就在比照中得以彰显。

我们对《说“木叶”》一文中大量的问题进行梳理、探究,可以看到作者向我们展示的一些研究方法和路径,包括:明确概念的定义、辨析不同概念、结合语境将概念转化为形象、运用理论分析、假设求证、联系比较。

总结

在古代诗歌中,“木叶”突出地成为诗人笔下钟爱的形象,而

“树叶”却无人过问,至少没有出现过精彩的诗句。这样一个文学

现象是这篇文章的起点。而这个现象是怎么被林庚先生捕捉到的呢?

“动人”的诗句,“鲜明”的形象——在诵读古诗时,情感被文字触动,能再造出栩栩如生的画面,这是抓住“木叶”这个形象的第一步。

“影响了此后历代的诗人,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发”,背后是作者对资料的掌握和梳理。

谢庄

洞庭始波,

木叶微脱。

陆厥

木叶下,江波连,

秋月照浦云歇山。

柳恽

亭皋木叶下,

陇首秋云飞。

王褒

秋风吹木叶,

还似洞庭波。

沈佺期

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

……

屈原

袅袅兮秋风,

洞庭波兮木叶下。

庾信

辞洞庭兮落木,

去涔阳兮极浦。

杜甫

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

黄庭坚

落木千山天远大,

澄江一道月分明。

不仅发掘出沿用了“木叶”的诸多诗篇,还能品鉴其高下,进而,在梳理资料的过程中觉察“木叶”到“落木”这一发展。这是第二步。

在古代诗歌中,“木叶”突出地成为诗人笔下钟爱的形象,而

“树叶”却无人过问,至少没有出现过精彩的诗句。这样一个文学

现象是这篇文章的起点。而这个现象是怎么被林庚先生捕捉到的呢?

“动人”的诗句,“鲜明”的形象——在诵读古诗时,情感被文字触动,能再造出栩栩如生的画面,这是抓住“木叶”这个形象的第一步。

“影响了此后历代的诗人,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发”,背后是作者对资料的掌握和梳理。

感受到“木叶”之美,梳理出“木叶”

一词为诗人一用再用。“木叶”是什么呢?

“木叶”就是“树叶”。“树叶”一词

在诗歌中表现如何?又是梳理资料的过程。

这之后,问题才出现:概念上一样的两个词,

到了诗歌领域中一个反复出现,一个被弃置,

这个现象就引发了认知上的冲突,我们忍

不住要问一问“为什么”。

问题是怎么来的?来源于对事物的深刻洞察,来源于洞察结果与已有认知之间的冲突。

小结

梳理问题

思考 “这个问题重要吗?”

“它有什么作用?”

“这几个问题可以整合吗?”

“问题是怎么来的?”

结论

抓住现象提出问题是研究的起点;不断追问可以推进思考,形成研究的支架;质疑反思让事理说明更清晰严谨。

问题背后是作者的研究方法和思维方式。

同学们能把这些启示运用到自己的学习中去吗?

自选形象 梅

搜集资料 迎春故早发,独自不疑寒。(谢燮《早梅》)

前村深雪里,昨夜一枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。(齐己《早梅》)

香中别有韵,清极不知寒。(崔道融《梅花》)

疏影横斜水清浅, 暗香浮动月黄昏。(林逋《山

园小梅》)

分析含义 梅花都是孤傲高洁的

思考由来 寒冬独放,色泽清雅,幽香袭人

“板桥”是什么样的桥?

《全唐诗》中“石桥”虽多,但名句寥寥;“板桥”数量不及,却颇多佳句,为什么?

“板”的意蕴岂不值得推敲?

诗人们在什么季节,什么环境中会用到“板桥”?他们的创作状态、情感志趣与“板桥”所在的情境有什么关系?

“板桥”为何有“石桥”不具备的特征?

“木叶”是什么?

古代诗歌为何多用“木叶”而不是“树叶”?

“木”字的来历岂不大可思索吗?

什么场合“木”字恰好构成诗歌语言?

“木”字何以会有这个特征?

子交手兮东行,送美人兮南浦。

——《楚辞·九歌·河伯》

于今腐草无萤火,终古垂杨有暮鸦。

——李商隐《隋宫》

“斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。”

——秦观《满庭芳·山抹微云》

南浦

暮鸦

寒鸦

读书无疑者,须教有疑,有疑者却要无疑,到这里方是长进。

——朱熹

第九课

说“木叶”

高一语文必修下第三单元

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

主问题

从这些问题中可以获得什么启示?

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

这个问题既点出了文章的核心概念“木叶”,也引出了与之对照的概念“树叶”,自然地触发了后续思考。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

完整表达为 “为什么古代诗人偏爱‘木叶’这个形象,而很少使用‘树叶’呢?”

这是作者在分析诗歌语言特征这个复杂问题时找到的切入口,文章由这个问题展开,也始终在寻求这个问题的解释。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

这一反问开启了对解锁关键——“木”字的分析。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

这个问题的答案“一个秋风叶落的季节”也就自然引出了“木”的第一个艺术特征——含有落叶的因素。

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

这些问题中,你觉得最重要的是哪几个?

整个句子以陈述语气道出,但“‘木’字何以会有这个特征”显然是“木叶”一词为诗人所钟爱的关键。作者为阐释了诗歌语言暗示性所具有的潜在力量,帮助读者意识到“木”字潜在的形态、颜色、质地,对“木叶”的姿态性格展开联想,感受诗人们附着于“木叶”这一形象上的丰富情感。

“木叶”是什么?

为何多用“木叶”?

“木”字的来历岂不大可思索?

用于什么场合?

何以有此特征?

字面解释即“树叶”

关键在一“木”字

秋风叶落的季节、场景

“木”潜在形象的暗示性

解决问题,得出结论

联想和情感的附着使“木叶”具有独特而丰富的艺术形象感染力

引出对概念的解释

明确研究的核心问题

找出探究问题的钥匙

确定分析问题的语境

引入阐释问题的理论

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

④那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

⑤例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却 宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

⑥像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

⑦这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

⑧古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

⑨这里用“高树”是不是可以呢?

⑩所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

⑾要说明“木”字何以会有这个特征……

⑿“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

⒀而木叶呢?它出现在那“袅袅秋风”之中……

作者为什么不把这三个问句整合为一个呢?

我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

——是因为古诗词里不用“树”这个字吗?(假设)

——不是,不是这个原因,“其实‘树’倒是常见的。”(回答)

可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

——

——

那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

——

——

推敲一下作者的回答,把隐藏问题找出来。(示例)

我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

——是因为古诗词里不用“树”这个字吗?(假设)

——不是,不是这个原因,“其实‘树’倒是常见的。”(回答)

可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?

——是因为诗人们文字洗炼的缘故吗?(假设)

——不是,这样的解释并不能解决问题,因为诗人遇见“木叶”似乎都不再考虑文字是否洗练。(回答)

那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

——这真的是诗人们有意而为之的艺术选择吗?(假设)

——是的,而且还被发展为“落木”,为人传诵。(回答)

推敲一下作者的回答,把隐藏问题找出来

其实作者通过问答排除了“古诗词不用‘树’字”“因为诗人追求文字简练”“这或许只是诗人们一种无意识的选择,是偶然发生的现象”等其他对现象的解释,留下了“诗人钟爱‘木叶’正是因为‘木’字的奥妙”这一结论。

这组问题似乎让思维在原来的路径上转了个弯,“假设-求证-推翻-再假设”,通过对其他解释的考量、分析、判断来确定探究的方向,这是思维缜密的体现。

作者为什么不把这三个问句整合为一个呢?

如果没有这样的思考,结论容易被质疑。

说法“就是落叶,虽然常见,也不过是一个一般的形象。”

落叶满空山,何处寻行迹。(不好吗)

——韦应物《寄全椒山中道士》)

落叶人何在,寒云路几层。(只是一般形象吗)

——李商隐《北青萝》

落叶残花树色中 (不是佳句吗)

——刘沧《洛阳月夜书怀》)

作者为什么不把这三个问句整合为一个呢?

作者如何将个人的体悟(“木”与“树”所产生的联想真的有这样大的差

异吗?“木叶”真的能触发柔情的感慨吗?)传递给读者?

“落木”,这个由“木叶”

发展而来的词,是否能取代

“木叶”成为一个更富魅力

的文学形象呢?

作者用两个小问题引出对这

两个形象的解读,从画面的空阔

程度,凭依的秋风力度,附着情

感类型特点的差异,道出两者的

不同,得出这样的结论:从审美

上说,“木叶”既疏朗又不失绵

密,迢远情深,柔婉美丽,它的

独特并不因“落木”一词的产生

而受影响。

这一句句轻问中,我们仿佛看到作者的徘徊顾盼,而艺术之美就在比照中得以彰显。

我们对《说“木叶”》一文中大量的问题进行梳理、探究,可以看到作者向我们展示的一些研究方法和路径,包括:明确概念的定义、辨析不同概念、结合语境将概念转化为形象、运用理论分析、假设求证、联系比较。

总结

在古代诗歌中,“木叶”突出地成为诗人笔下钟爱的形象,而

“树叶”却无人过问,至少没有出现过精彩的诗句。这样一个文学

现象是这篇文章的起点。而这个现象是怎么被林庚先生捕捉到的呢?

“动人”的诗句,“鲜明”的形象——在诵读古诗时,情感被文字触动,能再造出栩栩如生的画面,这是抓住“木叶”这个形象的第一步。

“影响了此后历代的诗人,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发”,背后是作者对资料的掌握和梳理。

谢庄

洞庭始波,

木叶微脱。

陆厥

木叶下,江波连,

秋月照浦云歇山。

柳恽

亭皋木叶下,

陇首秋云飞。

王褒

秋风吹木叶,

还似洞庭波。

沈佺期

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

……

屈原

袅袅兮秋风,

洞庭波兮木叶下。

庾信

辞洞庭兮落木,

去涔阳兮极浦。

杜甫

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

黄庭坚

落木千山天远大,

澄江一道月分明。

不仅发掘出沿用了“木叶”的诸多诗篇,还能品鉴其高下,进而,在梳理资料的过程中觉察“木叶”到“落木”这一发展。这是第二步。

在古代诗歌中,“木叶”突出地成为诗人笔下钟爱的形象,而

“树叶”却无人过问,至少没有出现过精彩的诗句。这样一个文学

现象是这篇文章的起点。而这个现象是怎么被林庚先生捕捉到的呢?

“动人”的诗句,“鲜明”的形象——在诵读古诗时,情感被文字触动,能再造出栩栩如生的画面,这是抓住“木叶”这个形象的第一步。

“影响了此后历代的诗人,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发”,背后是作者对资料的掌握和梳理。

感受到“木叶”之美,梳理出“木叶”

一词为诗人一用再用。“木叶”是什么呢?

“木叶”就是“树叶”。“树叶”一词

在诗歌中表现如何?又是梳理资料的过程。

这之后,问题才出现:概念上一样的两个词,

到了诗歌领域中一个反复出现,一个被弃置,

这个现象就引发了认知上的冲突,我们忍

不住要问一问“为什么”。

问题是怎么来的?来源于对事物的深刻洞察,来源于洞察结果与已有认知之间的冲突。

小结

梳理问题

思考 “这个问题重要吗?”

“它有什么作用?”

“这几个问题可以整合吗?”

“问题是怎么来的?”

结论

抓住现象提出问题是研究的起点;不断追问可以推进思考,形成研究的支架;质疑反思让事理说明更清晰严谨。

问题背后是作者的研究方法和思维方式。

同学们能把这些启示运用到自己的学习中去吗?

自选形象 梅

搜集资料 迎春故早发,独自不疑寒。(谢燮《早梅》)

前村深雪里,昨夜一枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。(齐己《早梅》)

香中别有韵,清极不知寒。(崔道融《梅花》)

疏影横斜水清浅, 暗香浮动月黄昏。(林逋《山

园小梅》)

分析含义 梅花都是孤傲高洁的

思考由来 寒冬独放,色泽清雅,幽香袭人

“板桥”是什么样的桥?

《全唐诗》中“石桥”虽多,但名句寥寥;“板桥”数量不及,却颇多佳句,为什么?

“板”的意蕴岂不值得推敲?

诗人们在什么季节,什么环境中会用到“板桥”?他们的创作状态、情感志趣与“板桥”所在的情境有什么关系?

“板桥”为何有“石桥”不具备的特征?

“木叶”是什么?

古代诗歌为何多用“木叶”而不是“树叶”?

“木”字的来历岂不大可思索吗?

什么场合“木”字恰好构成诗歌语言?

“木”字何以会有这个特征?

子交手兮东行,送美人兮南浦。

——《楚辞·九歌·河伯》

于今腐草无萤火,终古垂杨有暮鸦。

——李商隐《隋宫》

“斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。”

——秦观《满庭芳·山抹微云》

南浦

暮鸦

寒鸦

读书无疑者,须教有疑,有疑者却要无疑,到这里方是长进。

——朱熹

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])