7 兼 爱课件(共59张PPT)部编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 7 兼 爱课件(共59张PPT)部编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 13:04:34 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第二单元

7 兼 爱

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

自主预习 积累梳理

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

作者简介

资源助读

天才匠人,孤独侠客——墨子

墨子(约前468—前376),名翟,春秋战国之际思想家,墨家学派创始人,有《墨子》一书传世。墨子出身平民,注重实践,善于制作,相传他的木工技术与鲁班齐名;在学术上,初受孔子影响,后嫌儒家的“礼”过于烦琐,创建了墨家学派。

作品背景

春秋战国时期,是中国社会的大转型时期。旧的政治、经济以及社会伦理秩序渐趋瓦解,而新的政治、经济秩序和社会伦理秩序尚未完全建立起来,一切都处于变革之中。当时的社会,到处充满着大国攻小国、强凌弱、众暴寡、贵傲贱的不合理现象,甚至出现了底层人民被迫“易子而食”的惨剧。就是在这样一个动荡不安的时代里,墨子这位伟大的人道主义者、和平的倡导者,目睹了当时社会的种种不合理现象,首先提出了为广大百姓着想的“兼爱”思想主张。

相关常识

墨 家

墨家学派约产生于战国时期,创始人为墨翟(墨子),是诸子百家之一。墨家学派有前后期之分:前期思想主要涉及社会政治、伦理及认识论问题,关注现世战乱;后期墨家在逻辑学方面有重要贡献,开始向科学研究领域靠拢。

墨家学派的主要思想主张有人与人之间平等地相爱(兼爱);反对侵略战争(非攻);推崇节约,反对铺张浪费(节用)等。

因为墨家思想独有的政治属性,兼之西汉汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的政策,墨家不断遭到打压,并逐渐失去了存身的现实基础。

知识梳理

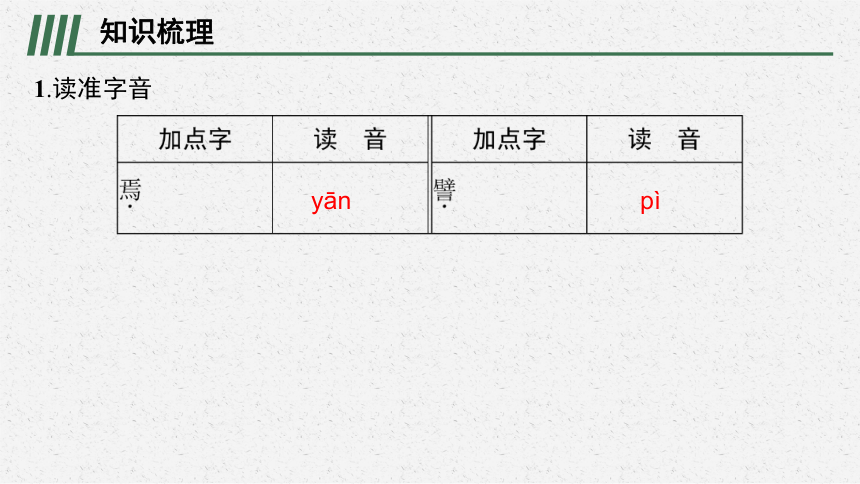

1.读准字音

yān

pì

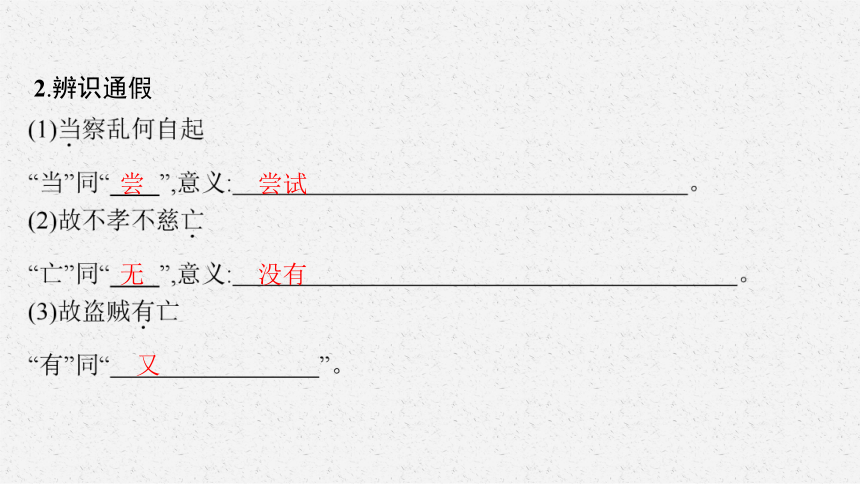

2.辨识通假

尝

尝试

无

没有

又

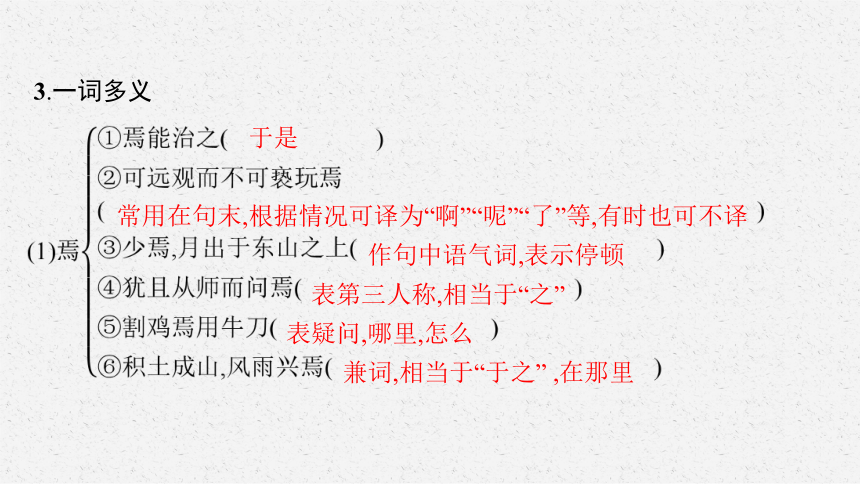

3.一词多义

于是

常用在句末,根据情况可译为“啊”“呢”“了”等,有时也可不译

作句中语气词,表示停顿

表第三人称,相当于“之”

表疑问,哪里,怎么

兼词,相当于“于之” ,在那里

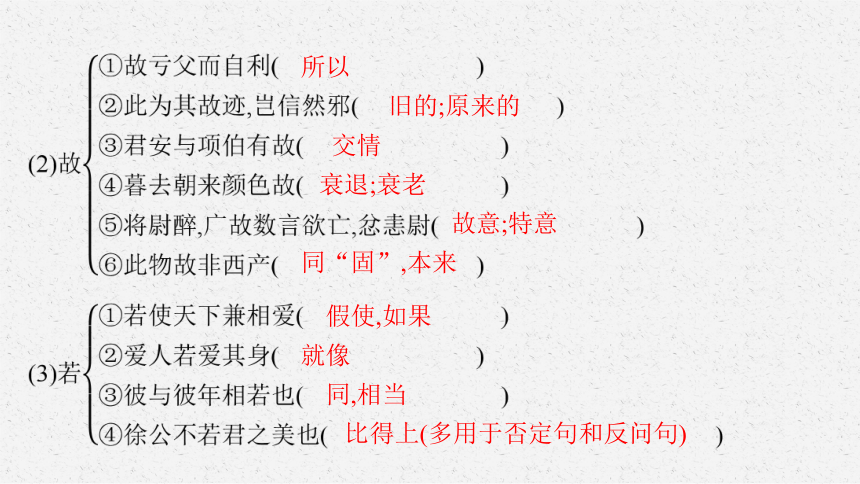

所以

旧的;原来的

交情

衰退;衰老

故意;特意

同“固”,本来

假使,如果

就像

同,相当

比得上(多用于否定句和反问句)

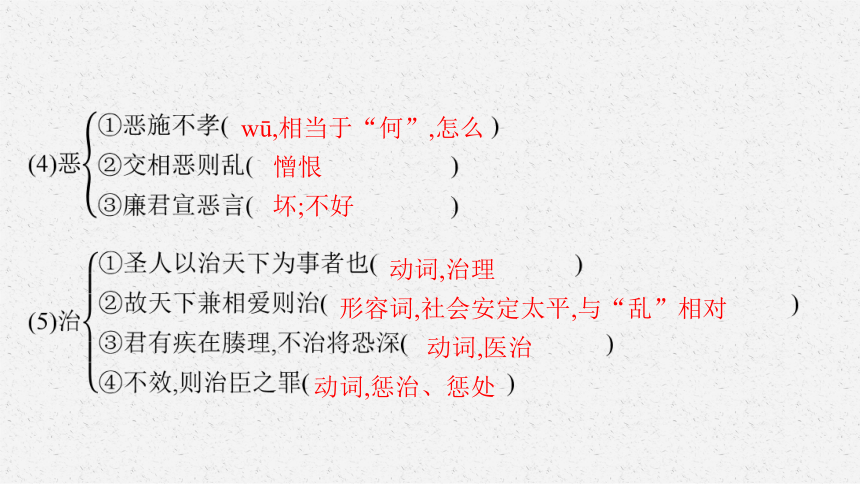

wū,相当于“何”,怎么

憎恨

坏;不好

动词,治理

形容词,社会安定太平,与“乱”相对

动词,医治

动词,惩治、惩处

名词,事务

动词,侍奉

名词,事情

名词,职业

4.词类活用

使动用法,使……受损失

动词作名词,小偷

使动用法,使……受利

名词作动词,伤害

5.古今异义

(1)譬之如医之 之疾者然

古义: 。

今义: 。

(2) 各爱其家

古义: 。

今义: 。

(3)视 与臣若其身

古义: 。

今义: 。

给人治疗

攻击别人

古代官职名

医生

弟弟、儿子

徒弟

6.文言句式

(1)臣子之不孝君父,所谓乱也

(2)当察乱何自起

(3)起不相爱

判断句,“……也”表判断

宾语前置句,“何自起”应为“自何起”

省略句,“起”后省略介词“于”

7.文化知识

圣人:一是指品德最高尚、智慧最高超的人;二专指孔子。

大夫:古代官职,位于卿之下,士之上。

文白对译

解读本段运用了假设、铺排、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱……则天下治”的观点。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 思考体会悟道理——概括文章的思想内容

[情境导入] “兼爱”的本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。主张为官的要兴万民之利,除万民之害,为民的要相亲相爱,交互得利。

1.如何理解“兼爱”

点拨 “兼”就是“广泛地、全部地”;所谓“兼爱”,就是“跳出自爱的狭小圈子,广泛地、全部地爱,不分亲疏厚薄地互相关爱”。“兼相爱”指的是一种不分尊卑贵贱、平等无差别的爱,与孔子所谓“爱人”的主张有所不同。

2.在墨子看来,“天下之乱”有哪些 是如何产生的

点拨 墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。即国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和谐。这些就是天下的乱象。这些乱象产生的原因是“自爱”而不爱人。

3.第三段的中心观点是什么 运用了哪些手法

点拨 中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

①运用假设、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱,则天下治”的观点。②采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

4.“兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世开出的药方,它在当时的社会可能实现吗

点拨 不可能实现。

①时代特征。当时墨子所处的时代是奴隶社会向封建社会过渡的时期。奴隶制度迅速瓦解,残酷的战争屡见不鲜,统一是必然的趋势。各国国君都希望通过战争兼并其他国家,使自身强大从而完成统一天下的霸业。墨子“兼爱”的思想在那个战火纷飞、利益重组的时代是不合时宜且没有立足之地的。②阶级局限。墨子提出“兼爱”的思想时,是站在当时社会弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望。但是,这种“兼爱”

的思想在等级社会中是难以施行的,墨子的“兼爱”思想超越了阶级局限,他希望各国的国君通过实施“兼爱”的主张来减少战争,爱别人的国家,爱他国的国民。墨子试图调和统治阶级和劳动者之间的矛盾,他希望在维护自身利益的同时,也维护各方的利益,但是,这只是墨子的一种不切实际的空想。而且,此时所出现的社会动乱并不是墨子简单理解的由各方不兼爱、“交相恶”引起的,其根本的原因是社会生产力的发展。因此,墨子这种“兼爱”的思想从根本上来说是一种理想主义,是不可能实现的。

研读任务二 条分缕析有章法——赏析文章的结构思路

[情境导入] 《墨子》在中国文学史上有着重要的地位。本文结构清晰,环环相扣。

5.文章第一段是如何说理的

点拨 第一段用比喻论证,提出要治理好天下混乱的状况,就要知道发生混乱的原因,就像医生要知道病人的病因,才能对症下药,把病治好一样。作者用形象、易懂的比喻,说明“治天下”“必知乱之所自起” 的重要性,以此来引起下文。

6.墨子说:“不可不察乱之所自起。”他是如何分析产生这种混乱的原因的

点拨 墨子从彼此两方面进行分析:君自爱不爱臣,臣自爱不爱君;父自爱不爱子,子自爱不爱父;兄自爱不爱弟,弟自爱不爱兄。这种“利己”“亏他”的现象,都是由于不相爱引起的。“虽至天下之为盗贼者,亦然。” 即使是小偷、强盗也是这样的,偷盗别人的家来使自己家得利。以至于“大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣”。损人利己是天下混乱的总根源。

研读任务三 反复涵泳品技巧——赏析文章的艺术特色

[情境导入] 本文浅近通俗,重在以理服人;譬式证明,推理严密;说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

7.《兼爱》一文在说理和语言方面有什么特点

点拨 (1)在说理方面,逻辑严密,论辩一气呵成,富有说服力。

①有很强的逻辑性。文章开头提出“圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起”的观点,接着分析出现这种状况的原因是“起不相爱”,接着又提出解决这一问题的方案,最后总结“故天下兼相爱则治,交相恶则乱”。文章中每一段的开头句都是一个小的分论点,但段与段中间又环环相扣,一气呵成,逻辑严谨,结构富有层次感。

②层层推理,正反对比。本文善于运用具体事例论证道理,由小及大,层层推理,正反对照,通俗易懂。行文中作者抓住事物的内在联系,揭示其相互间的利害关系,如君臣、父子、兄弟、大夫和诸侯之间的爱与不爱的关系及其正反不同的结果,通过结果的对比,由浅入深,使要表达的意思清清楚楚。

(2)在语言方面,文风质朴,不重文采,重在以理服人。没有扬厉的气势,也没有辞藻华丽的语句,读起来更没有佶屈聱牙之感。在《兼爱》整篇文章之中,字里行间都散发着一种浅显朴实的文气,让我们在赞叹墨子论辩色彩的同时,也感受到了他清新质朴的文风。

8.本文运用“譬”式证明法,既给人哲理上的启迪,又给人艺术上的美感,请结合本文加以分析。

点拨 ①运用比喻论证。提出要治理好天下混乱的状况,就要知道发生混乱的原因,就像医生要知道病人的病因,才能对症下药,把病治好一样,以此说明治理天下“必知乱之所自起”的重要性,并引出下文。

②善用举例论证。文章在论述乱起于“不相爱”的观点时用了大量的例证。墨子认为造成国家混乱的根源主要是人与人“不相爱”:臣、子不孝,君、父不慈;盗贼横行;大夫之相乱家,诸侯之相攻国。如果君与臣、父与子、兄与弟之间“兼爱”,就不会有“不孝不慈”的现象产生;如果人与人之间“兼爱”,就不会有盗窃的事发生;如果大夫与大夫、诸侯与诸侯之间“兼爱”,就不会爆发战争。这样便水到渠成地得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

思维提升

比较鉴赏

儒家的“仁爱”思想与墨家的“兼爱”思想有什么异同

点拨 相同之处:①基本内涵一致。“仁爱”与“兼爱”,二者皆显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。二者在主张人人相爱,关爱民众,反对以强凌弱上显然是相通的。②社会背景和基本目标相同。孔子的“仁爱”思想和墨子的“兼爱”思想都是产生在春秋战国社会动乱的时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

不同之处:①具体内涵不同。儒家的“仁爱”思想是建立在宗法等级制度、血缘关系基础上的有差别的爱,是有先后等级顺序的,是由“爱亲”到“爱人”,最后才是“泛爱众”。它要求按照宗法等级秩序,即尊卑、贵贱、亲疏的顺序去爱人。墨家的“兼爱”思想是一种超越血缘关系的爱,这种爱没有尊卑、亲疏、贵贱的差别,即“兼相爱”,借此达到利人如己的“交相利”的目的。

②爱的倾向性不同。儒家的“仁爱”思想是“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”,主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。墨子的“兼爱”思想则是站在功利的角度上,提出了对等互报的原则,即“兼相爱,交相利”。

整合建构

思路整合

文章主旨

本课阐述了墨子“天下兼相爱则治”的思想主张。文章从探究世乱的根源入手,从反面证明了“乱何自起 起不相爱”的症结,然后对症下药,从正面指出治乱的办法是“兼相爱”,并具体阐述了什么是“兼相爱”和实施“兼相爱”的社会效果,从正面证明了“兼相爱”的重要性,最后告诫人们 “兼相爱则治,交相恶则乱”。

课外拓展 比较阅读

爱民尚贤显情怀

文本一 昔者,楚欲攻宋,墨子闻而悼之。自鲁趍(同“趋”)而十日十夜,足重茧而不休息,裂衣裳裹足,至于郢。见楚王,曰:“臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎 亡其苦众劳民顿兵挫锐负天下以不义之名而不得咫尺之地犹且攻之乎 ”王曰:“必不得宋,又且为不义,曷为攻之 ”墨子曰:“臣见大王之必伤义而不得宋。”王曰:“公输天下之巧士,作云梯之械,设以攻宋,曷为弗取 ”墨子曰:“令公输设攻,臣请守之。”于是公输般设攻宋之械,墨子设守宋之备。九攻而墨子九却之,弗能入。于是乃偃兵辍不攻宋。

(选自《淮南子·修务训》,有删改)

文本二 曰:然则众贤之术将奈何哉 子墨子言曰:譬若欲众其国之善射御之士者,必将富之、贵之、敬之、誉之,然后国之善射御之士,将可得而众也。况又有贤良之士,此固国家之珍,而社稷之佐也。亦必且富之、贵之、敬之、誉之,然后国之良士,亦将可得而众也。

阅读思考

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.亡其苦众/劳民顿兵挫锐/负天下以不义之名而不得/咫尺之地犹且攻之乎

B.亡其苦众/劳民顿兵挫锐/负天下以不义之名/而不得咫尺之地/犹且攻之乎

C.亡其苦众劳民/顿兵挫锐/负天下以不义之名而不得/咫尺之地犹且攻之乎

D.亡其苦众劳民/顿兵挫锐/负天下以不义之名/而不得咫尺之地/犹且攻之乎

答案 D

解析 “苦众劳民”是并列词语,中间不能断开,排除A、B两项;“而”此处表转折,与前面“负……之名”应断开,排除C项。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.肆,在古代可以指商店、手工业作坊。如酒肆、茶肆。

B.爵,古代由君主封赐爵位,爵称和爵位制度往往因时而异。

C.阳,指山的北面或水的南面。如衡阳就是位于衡山之北。

D.九州,传说中的中国上古地理区划,后常用来泛指全中国。

答案 C

解析 “阳”是指山的南面或水的北面,衡阳位于衡山之南。

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎

(2)故得士则谋不困,体不劳,名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。

我听说大王您要兴兵攻打宋国,您是考虑一定能攻占宋国后才决定攻打的吗

得到了贤士,君主谋划国事就不困难,身体也不会劳累,确立名声且成就功业,使美好的事物得以显扬,丑恶的事物不会发生,这都是由于得到了贤士。

4.这两则文本分别体现了墨子怎样的思想

提示 文本一体现了墨子“非攻”的思想,他长途奔波,劝说楚国放弃攻打宋国。

文本二体现了墨子“尚贤”的思想,他认为,想要奉行尧、舜、禹、汤的治国之道,就不可以不崇尚贤士。要使贤士富裕、显贵,拥有行使政令的权力;还要尊敬他们,赞誉他们。

参考译文

文本一 过去,楚国要攻打宋国,墨子听说以后很担心,就从鲁国出发赶路十天十夜,脚上打起一层层的老茧也不肯休息,撕下衣衫布包裹一下又向前赶路,到达楚都郢城。(墨子)拜会楚王,说:“我听说大王您要兴兵攻打宋国,您是考虑一定能攻占宋国后才决定攻打的吗 不论是使民众劳苦、损兵折将、蒙受被天下指责为不义的名声、却得不到尺寸之地,还要进攻宋国吗 ”楚王说:“如果必定占领不了宋国,又要蒙受不义的名声,我为什么还要进攻呢 ”墨子说:“我看大王您一定是既使名誉受损又必定得不到宋国。”楚王又说:“公输般现在是天下有名的工匠,由他来制造云梯这种器械来攻宋城,为什么不能取胜 ”墨子回答说:“请让公输般来模拟攻城,我来防守。”于是公输般摆开攻打宋国的器械来攻城,墨子也摆出守城的阵式和装备,公输般连攻九次城,被墨子打退九次,始终攻不进城内。于是楚王只得息兵,停止攻打宋国。

文本二 有人问:那么,聚集贤良之士的方法是什么呢 墨子说:比如想要聚集他们国家里善于射箭、驾车的人,一定要使他们富裕,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样做之后,国家里善于射箭、驾车的人就会增多了。更何况那些贤良之士,他们本来就是国家的珍宝、社稷的良佐。也一定要使他们富裕,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样做之后,国家的贤良之士也就可以增多了。

因此古代圣明的君主治理国家,以德行给予爵位并尊重贤能之人。即使从事农业和手工业的人,如果有才能就选用他。给他很高的官爵,给他厚重的俸禄,任用他们来做事情,给予他们决断的权力。墨子说:爵位不高,百姓就不尊敬他;积蓄和俸禄不丰厚,百姓就不信任他;行使政令没有决断权,百姓就不畏惧他。把这三件东西(爵位、厚禄、政令)授予贤者,并不是对贤者的恩赐,而是想要他做事能成功。所以在这时,以德行来安排爵位,按官职来处理政事,按功劳(的大小)决定赏赐(的多少),衡量功劳(的大小)来分配俸禄。因此官吏没有永远的富贵,而百姓也不会自始至终贫贱。有才能的人(君主)就选用他,没才能的人(君主)就使他居于下位。出以公心,抛开私怨,就是这个意思。

因此古时尧在服泽的北边选拔舜,交给他政事,(结果)天下太平。禹从阴方之中选拔伯益,交给他政事,(结果)天下统一。商汤在厨房里选拔伊尹,交给他政事,(结果)他的治国谋略得到施展。文王从从事渔猎的人之中选拔闳夭、泰颠,交给他们政事,(结果)西方的各个部落被降服。因此在这些时候,即使是享有优厚俸禄、身居尊位的大臣,没有不敬惧戒惕的,并且都不敢松弛懈怠;即使从事农业和手工业的人,没有不争相勉励而崇尚道德的。因此贤士是国家辅佐大臣的接替者。因此,得到了贤士,君主谋划国事就不困难,身体也不会劳累,确立名声且成就功业,使美好的事物得以显扬,丑恶的事物不会发生,这都是由于得到了贤士。因此墨子说:国家太平的时候,贤士不可不选用;国家不太平的时候,贤士不可不选用。如果想奉行尧、舜、禹、汤的治国之道,就不可以不崇尚贤士。崇尚贤士,是政治的根本。

本课结束

第二单元

7 兼 爱

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

自主预习 积累梳理

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

——余秋雨

作者简介

资源助读

天才匠人,孤独侠客——墨子

墨子(约前468—前376),名翟,春秋战国之际思想家,墨家学派创始人,有《墨子》一书传世。墨子出身平民,注重实践,善于制作,相传他的木工技术与鲁班齐名;在学术上,初受孔子影响,后嫌儒家的“礼”过于烦琐,创建了墨家学派。

作品背景

春秋战国时期,是中国社会的大转型时期。旧的政治、经济以及社会伦理秩序渐趋瓦解,而新的政治、经济秩序和社会伦理秩序尚未完全建立起来,一切都处于变革之中。当时的社会,到处充满着大国攻小国、强凌弱、众暴寡、贵傲贱的不合理现象,甚至出现了底层人民被迫“易子而食”的惨剧。就是在这样一个动荡不安的时代里,墨子这位伟大的人道主义者、和平的倡导者,目睹了当时社会的种种不合理现象,首先提出了为广大百姓着想的“兼爱”思想主张。

相关常识

墨 家

墨家学派约产生于战国时期,创始人为墨翟(墨子),是诸子百家之一。墨家学派有前后期之分:前期思想主要涉及社会政治、伦理及认识论问题,关注现世战乱;后期墨家在逻辑学方面有重要贡献,开始向科学研究领域靠拢。

墨家学派的主要思想主张有人与人之间平等地相爱(兼爱);反对侵略战争(非攻);推崇节约,反对铺张浪费(节用)等。

因为墨家思想独有的政治属性,兼之西汉汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的政策,墨家不断遭到打压,并逐渐失去了存身的现实基础。

知识梳理

1.读准字音

yān

pì

2.辨识通假

尝

尝试

无

没有

又

3.一词多义

于是

常用在句末,根据情况可译为“啊”“呢”“了”等,有时也可不译

作句中语气词,表示停顿

表第三人称,相当于“之”

表疑问,哪里,怎么

兼词,相当于“于之” ,在那里

所以

旧的;原来的

交情

衰退;衰老

故意;特意

同“固”,本来

假使,如果

就像

同,相当

比得上(多用于否定句和反问句)

wū,相当于“何”,怎么

憎恨

坏;不好

动词,治理

形容词,社会安定太平,与“乱”相对

动词,医治

动词,惩治、惩处

名词,事务

动词,侍奉

名词,事情

名词,职业

4.词类活用

使动用法,使……受损失

动词作名词,小偷

使动用法,使……受利

名词作动词,伤害

5.古今异义

(1)譬之如医之 之疾者然

古义: 。

今义: 。

(2) 各爱其家

古义: 。

今义: 。

(3)视 与臣若其身

古义: 。

今义: 。

给人治疗

攻击别人

古代官职名

医生

弟弟、儿子

徒弟

6.文言句式

(1)臣子之不孝君父,所谓乱也

(2)当察乱何自起

(3)起不相爱

判断句,“……也”表判断

宾语前置句,“何自起”应为“自何起”

省略句,“起”后省略介词“于”

7.文化知识

圣人:一是指品德最高尚、智慧最高超的人;二专指孔子。

大夫:古代官职,位于卿之下,士之上。

文白对译

解读本段运用了假设、铺排、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱……则天下治”的观点。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 思考体会悟道理——概括文章的思想内容

[情境导入] “兼爱”的本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。主张为官的要兴万民之利,除万民之害,为民的要相亲相爱,交互得利。

1.如何理解“兼爱”

点拨 “兼”就是“广泛地、全部地”;所谓“兼爱”,就是“跳出自爱的狭小圈子,广泛地、全部地爱,不分亲疏厚薄地互相关爱”。“兼相爱”指的是一种不分尊卑贵贱、平等无差别的爱,与孔子所谓“爱人”的主张有所不同。

2.在墨子看来,“天下之乱”有哪些 是如何产生的

点拨 墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。即国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和谐。这些就是天下的乱象。这些乱象产生的原因是“自爱”而不爱人。

3.第三段的中心观点是什么 运用了哪些手法

点拨 中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。

①运用假设、反问的句式,正面论证了“天下兼相爱,则天下治”的观点。②采用铺排的手法,连用“犹有”“谁”引起的反问句,以反诘的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

4.“兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世开出的药方,它在当时的社会可能实现吗

点拨 不可能实现。

①时代特征。当时墨子所处的时代是奴隶社会向封建社会过渡的时期。奴隶制度迅速瓦解,残酷的战争屡见不鲜,统一是必然的趋势。各国国君都希望通过战争兼并其他国家,使自身强大从而完成统一天下的霸业。墨子“兼爱”的思想在那个战火纷飞、利益重组的时代是不合时宜且没有立足之地的。②阶级局限。墨子提出“兼爱”的思想时,是站在当时社会弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望。但是,这种“兼爱”

的思想在等级社会中是难以施行的,墨子的“兼爱”思想超越了阶级局限,他希望各国的国君通过实施“兼爱”的主张来减少战争,爱别人的国家,爱他国的国民。墨子试图调和统治阶级和劳动者之间的矛盾,他希望在维护自身利益的同时,也维护各方的利益,但是,这只是墨子的一种不切实际的空想。而且,此时所出现的社会动乱并不是墨子简单理解的由各方不兼爱、“交相恶”引起的,其根本的原因是社会生产力的发展。因此,墨子这种“兼爱”的思想从根本上来说是一种理想主义,是不可能实现的。

研读任务二 条分缕析有章法——赏析文章的结构思路

[情境导入] 《墨子》在中国文学史上有着重要的地位。本文结构清晰,环环相扣。

5.文章第一段是如何说理的

点拨 第一段用比喻论证,提出要治理好天下混乱的状况,就要知道发生混乱的原因,就像医生要知道病人的病因,才能对症下药,把病治好一样。作者用形象、易懂的比喻,说明“治天下”“必知乱之所自起” 的重要性,以此来引起下文。

6.墨子说:“不可不察乱之所自起。”他是如何分析产生这种混乱的原因的

点拨 墨子从彼此两方面进行分析:君自爱不爱臣,臣自爱不爱君;父自爱不爱子,子自爱不爱父;兄自爱不爱弟,弟自爱不爱兄。这种“利己”“亏他”的现象,都是由于不相爱引起的。“虽至天下之为盗贼者,亦然。” 即使是小偷、强盗也是这样的,偷盗别人的家来使自己家得利。以至于“大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣”。损人利己是天下混乱的总根源。

研读任务三 反复涵泳品技巧——赏析文章的艺术特色

[情境导入] 本文浅近通俗,重在以理服人;譬式证明,推理严密;说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

7.《兼爱》一文在说理和语言方面有什么特点

点拨 (1)在说理方面,逻辑严密,论辩一气呵成,富有说服力。

①有很强的逻辑性。文章开头提出“圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起”的观点,接着分析出现这种状况的原因是“起不相爱”,接着又提出解决这一问题的方案,最后总结“故天下兼相爱则治,交相恶则乱”。文章中每一段的开头句都是一个小的分论点,但段与段中间又环环相扣,一气呵成,逻辑严谨,结构富有层次感。

②层层推理,正反对比。本文善于运用具体事例论证道理,由小及大,层层推理,正反对照,通俗易懂。行文中作者抓住事物的内在联系,揭示其相互间的利害关系,如君臣、父子、兄弟、大夫和诸侯之间的爱与不爱的关系及其正反不同的结果,通过结果的对比,由浅入深,使要表达的意思清清楚楚。

(2)在语言方面,文风质朴,不重文采,重在以理服人。没有扬厉的气势,也没有辞藻华丽的语句,读起来更没有佶屈聱牙之感。在《兼爱》整篇文章之中,字里行间都散发着一种浅显朴实的文气,让我们在赞叹墨子论辩色彩的同时,也感受到了他清新质朴的文风。

8.本文运用“譬”式证明法,既给人哲理上的启迪,又给人艺术上的美感,请结合本文加以分析。

点拨 ①运用比喻论证。提出要治理好天下混乱的状况,就要知道发生混乱的原因,就像医生要知道病人的病因,才能对症下药,把病治好一样,以此说明治理天下“必知乱之所自起”的重要性,并引出下文。

②善用举例论证。文章在论述乱起于“不相爱”的观点时用了大量的例证。墨子认为造成国家混乱的根源主要是人与人“不相爱”:臣、子不孝,君、父不慈;盗贼横行;大夫之相乱家,诸侯之相攻国。如果君与臣、父与子、兄与弟之间“兼爱”,就不会有“不孝不慈”的现象产生;如果人与人之间“兼爱”,就不会有盗窃的事发生;如果大夫与大夫、诸侯与诸侯之间“兼爱”,就不会爆发战争。这样便水到渠成地得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

思维提升

比较鉴赏

儒家的“仁爱”思想与墨家的“兼爱”思想有什么异同

点拨 相同之处:①基本内涵一致。“仁爱”与“兼爱”,二者皆显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。二者在主张人人相爱,关爱民众,反对以强凌弱上显然是相通的。②社会背景和基本目标相同。孔子的“仁爱”思想和墨子的“兼爱”思想都是产生在春秋战国社会动乱的时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

不同之处:①具体内涵不同。儒家的“仁爱”思想是建立在宗法等级制度、血缘关系基础上的有差别的爱,是有先后等级顺序的,是由“爱亲”到“爱人”,最后才是“泛爱众”。它要求按照宗法等级秩序,即尊卑、贵贱、亲疏的顺序去爱人。墨家的“兼爱”思想是一种超越血缘关系的爱,这种爱没有尊卑、亲疏、贵贱的差别,即“兼相爱”,借此达到利人如己的“交相利”的目的。

②爱的倾向性不同。儒家的“仁爱”思想是“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”,主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。墨子的“兼爱”思想则是站在功利的角度上,提出了对等互报的原则,即“兼相爱,交相利”。

整合建构

思路整合

文章主旨

本课阐述了墨子“天下兼相爱则治”的思想主张。文章从探究世乱的根源入手,从反面证明了“乱何自起 起不相爱”的症结,然后对症下药,从正面指出治乱的办法是“兼相爱”,并具体阐述了什么是“兼相爱”和实施“兼相爱”的社会效果,从正面证明了“兼相爱”的重要性,最后告诫人们 “兼相爱则治,交相恶则乱”。

课外拓展 比较阅读

爱民尚贤显情怀

文本一 昔者,楚欲攻宋,墨子闻而悼之。自鲁趍(同“趋”)而十日十夜,足重茧而不休息,裂衣裳裹足,至于郢。见楚王,曰:“臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎 亡其苦众劳民顿兵挫锐负天下以不义之名而不得咫尺之地犹且攻之乎 ”王曰:“必不得宋,又且为不义,曷为攻之 ”墨子曰:“臣见大王之必伤义而不得宋。”王曰:“公输天下之巧士,作云梯之械,设以攻宋,曷为弗取 ”墨子曰:“令公输设攻,臣请守之。”于是公输般设攻宋之械,墨子设守宋之备。九攻而墨子九却之,弗能入。于是乃偃兵辍不攻宋。

(选自《淮南子·修务训》,有删改)

文本二 曰:然则众贤之术将奈何哉 子墨子言曰:譬若欲众其国之善射御之士者,必将富之、贵之、敬之、誉之,然后国之善射御之士,将可得而众也。况又有贤良之士,此固国家之珍,而社稷之佐也。亦必且富之、贵之、敬之、誉之,然后国之良士,亦将可得而众也。

阅读思考

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.亡其苦众/劳民顿兵挫锐/负天下以不义之名而不得/咫尺之地犹且攻之乎

B.亡其苦众/劳民顿兵挫锐/负天下以不义之名/而不得咫尺之地/犹且攻之乎

C.亡其苦众劳民/顿兵挫锐/负天下以不义之名而不得/咫尺之地犹且攻之乎

D.亡其苦众劳民/顿兵挫锐/负天下以不义之名/而不得咫尺之地/犹且攻之乎

答案 D

解析 “苦众劳民”是并列词语,中间不能断开,排除A、B两项;“而”此处表转折,与前面“负……之名”应断开,排除C项。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.肆,在古代可以指商店、手工业作坊。如酒肆、茶肆。

B.爵,古代由君主封赐爵位,爵称和爵位制度往往因时而异。

C.阳,指山的北面或水的南面。如衡阳就是位于衡山之北。

D.九州,传说中的中国上古地理区划,后常用来泛指全中国。

答案 C

解析 “阳”是指山的南面或水的北面,衡阳位于衡山之南。

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎

(2)故得士则谋不困,体不劳,名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。

我听说大王您要兴兵攻打宋国,您是考虑一定能攻占宋国后才决定攻打的吗

得到了贤士,君主谋划国事就不困难,身体也不会劳累,确立名声且成就功业,使美好的事物得以显扬,丑恶的事物不会发生,这都是由于得到了贤士。

4.这两则文本分别体现了墨子怎样的思想

提示 文本一体现了墨子“非攻”的思想,他长途奔波,劝说楚国放弃攻打宋国。

文本二体现了墨子“尚贤”的思想,他认为,想要奉行尧、舜、禹、汤的治国之道,就不可以不崇尚贤士。要使贤士富裕、显贵,拥有行使政令的权力;还要尊敬他们,赞誉他们。

参考译文

文本一 过去,楚国要攻打宋国,墨子听说以后很担心,就从鲁国出发赶路十天十夜,脚上打起一层层的老茧也不肯休息,撕下衣衫布包裹一下又向前赶路,到达楚都郢城。(墨子)拜会楚王,说:“我听说大王您要兴兵攻打宋国,您是考虑一定能攻占宋国后才决定攻打的吗 不论是使民众劳苦、损兵折将、蒙受被天下指责为不义的名声、却得不到尺寸之地,还要进攻宋国吗 ”楚王说:“如果必定占领不了宋国,又要蒙受不义的名声,我为什么还要进攻呢 ”墨子说:“我看大王您一定是既使名誉受损又必定得不到宋国。”楚王又说:“公输般现在是天下有名的工匠,由他来制造云梯这种器械来攻宋城,为什么不能取胜 ”墨子回答说:“请让公输般来模拟攻城,我来防守。”于是公输般摆开攻打宋国的器械来攻城,墨子也摆出守城的阵式和装备,公输般连攻九次城,被墨子打退九次,始终攻不进城内。于是楚王只得息兵,停止攻打宋国。

文本二 有人问:那么,聚集贤良之士的方法是什么呢 墨子说:比如想要聚集他们国家里善于射箭、驾车的人,一定要使他们富裕,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样做之后,国家里善于射箭、驾车的人就会增多了。更何况那些贤良之士,他们本来就是国家的珍宝、社稷的良佐。也一定要使他们富裕,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样做之后,国家的贤良之士也就可以增多了。

因此古代圣明的君主治理国家,以德行给予爵位并尊重贤能之人。即使从事农业和手工业的人,如果有才能就选用他。给他很高的官爵,给他厚重的俸禄,任用他们来做事情,给予他们决断的权力。墨子说:爵位不高,百姓就不尊敬他;积蓄和俸禄不丰厚,百姓就不信任他;行使政令没有决断权,百姓就不畏惧他。把这三件东西(爵位、厚禄、政令)授予贤者,并不是对贤者的恩赐,而是想要他做事能成功。所以在这时,以德行来安排爵位,按官职来处理政事,按功劳(的大小)决定赏赐(的多少),衡量功劳(的大小)来分配俸禄。因此官吏没有永远的富贵,而百姓也不会自始至终贫贱。有才能的人(君主)就选用他,没才能的人(君主)就使他居于下位。出以公心,抛开私怨,就是这个意思。

因此古时尧在服泽的北边选拔舜,交给他政事,(结果)天下太平。禹从阴方之中选拔伯益,交给他政事,(结果)天下统一。商汤在厨房里选拔伊尹,交给他政事,(结果)他的治国谋略得到施展。文王从从事渔猎的人之中选拔闳夭、泰颠,交给他们政事,(结果)西方的各个部落被降服。因此在这些时候,即使是享有优厚俸禄、身居尊位的大臣,没有不敬惧戒惕的,并且都不敢松弛懈怠;即使从事农业和手工业的人,没有不争相勉励而崇尚道德的。因此贤士是国家辅佐大臣的接替者。因此,得到了贤士,君主谋划国事就不困难,身体也不会劳累,确立名声且成就功业,使美好的事物得以显扬,丑恶的事物不会发生,这都是由于得到了贤士。因此墨子说:国家太平的时候,贤士不可不选用;国家不太平的时候,贤士不可不选用。如果想奉行尧、舜、禹、汤的治国之道,就不可以不崇尚贤士。崇尚贤士,是政治的根本。

本课结束