7.《兼爱》课件(共28张PPT)2023-2024学年统编高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 7.《兼爱》课件(共28张PPT)2023-2024学年统编高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-15 13:01:54 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;

不知乱之所自起,则不能治。

譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;

不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然!

兼

爱

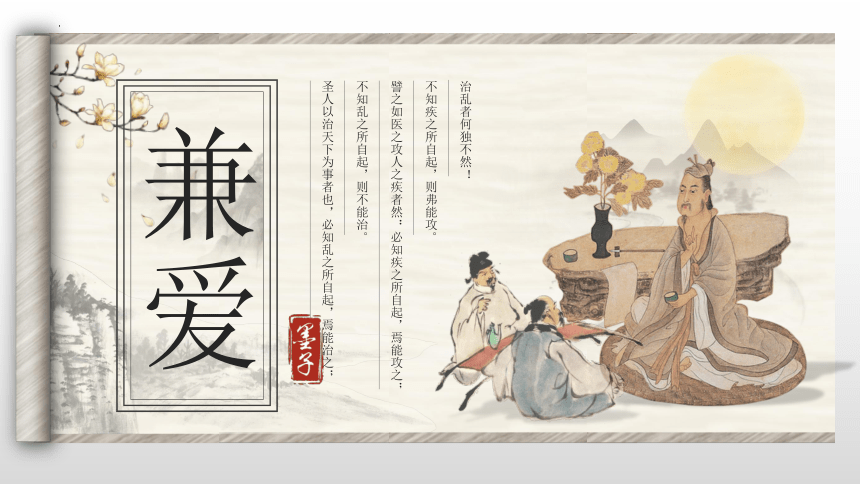

学习目标

了解墨子生平及思想主张、《墨子》的相关知识。

壹

贰

叁

体悟大爱情怀,学习墨子关爱他人、积极救世的精神。

肆

探究本文注重逻辑,质朴深刻的说理之美。

理清文章的结构,学习类比和举例说理的方法。

课堂导入

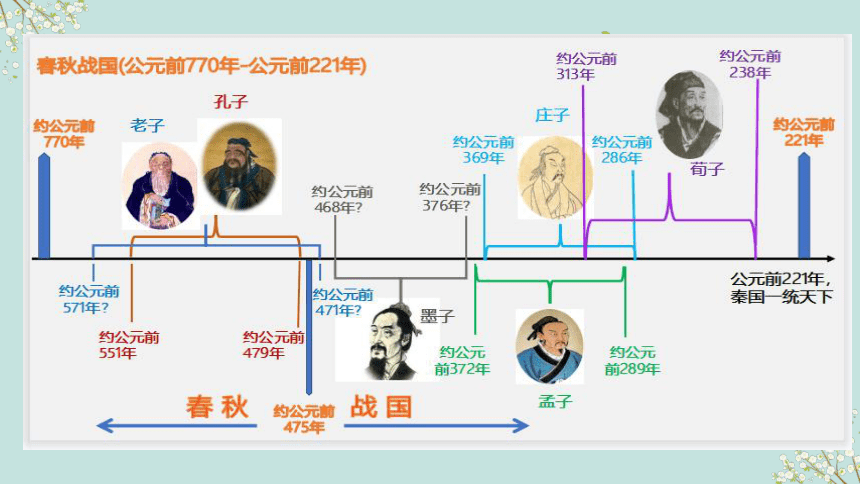

人称墨子为“天才匠人,孤独侠客”,这种孤独似曾相识。在那个拒绝崇高的时代,拥有高贵理想的人们,孔子、庄子、墨子……无一不是孤独的。孔子游说天下、著书立说,温雅敦厚;庄子超然物外、顺应天理,逍遥无为;而墨子古道热肠、反战爱民,行侠天下。他的孤独别有一番豪气和决绝。

走进“平民圣人”墨子

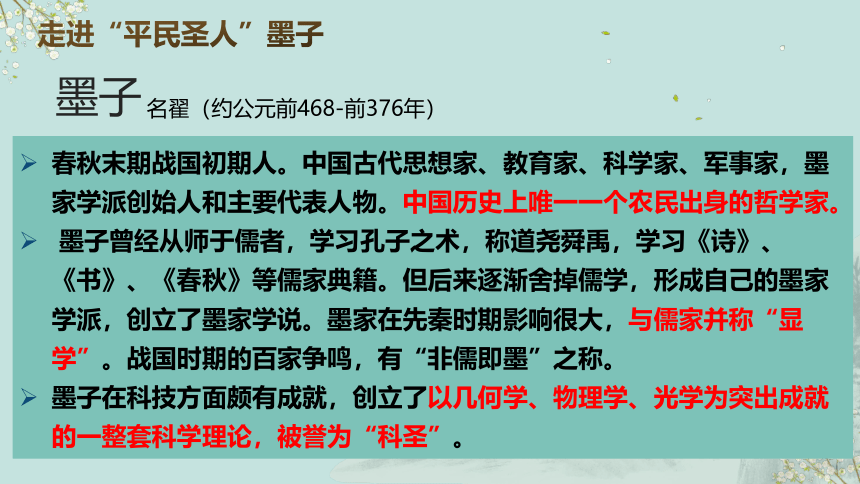

墨子

名翟(约公元前468-前376年)

春秋末期战国初期人。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派,创立了墨家学说。墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

墨子在科技方面颇有成就,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论,被誉为“科圣”。

显学:通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问。

儒家学派、墨家学说、黄老学派、与杨朱学派组成了中国较早的显学学说学术。

二十世纪,中国公认的三大显学是甲骨学、敦煌学、红学。

隐学:通常是指离现实较远、不那么为世人瞩目的学问。

玄学:玄学一词源自于老子的“玄之又玄,众妙之门”,魏晋时期,道家学说又逐渐成为学术主流,因此“玄学”专指以《老子》《周易》为核心研究对象的学说。

墨子

观点

他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。

成就

墨家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。他一生都在为扶危济困的事业而奔忙。

思想

他的思想核心是兼爱。墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。

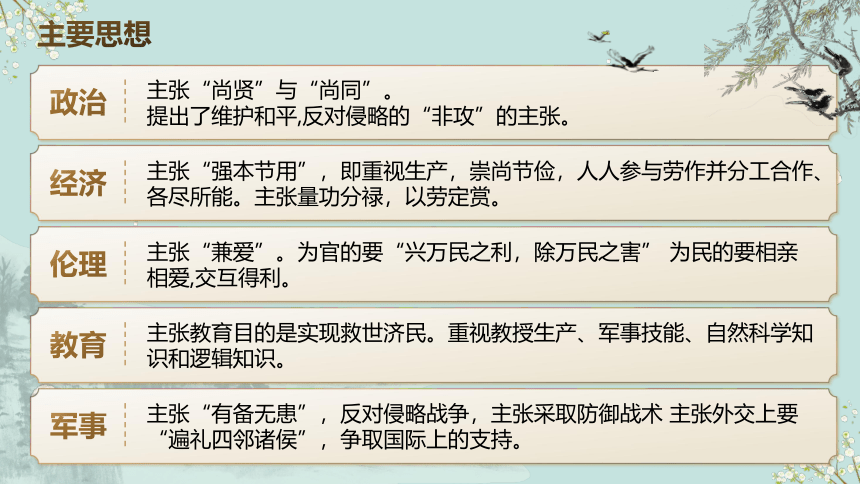

主要思想

政治

主张“尚贤”与“尚同”。

提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济

主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理

主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害” 为民的要相亲相爱,交互得利。

教育

主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事

主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术 主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

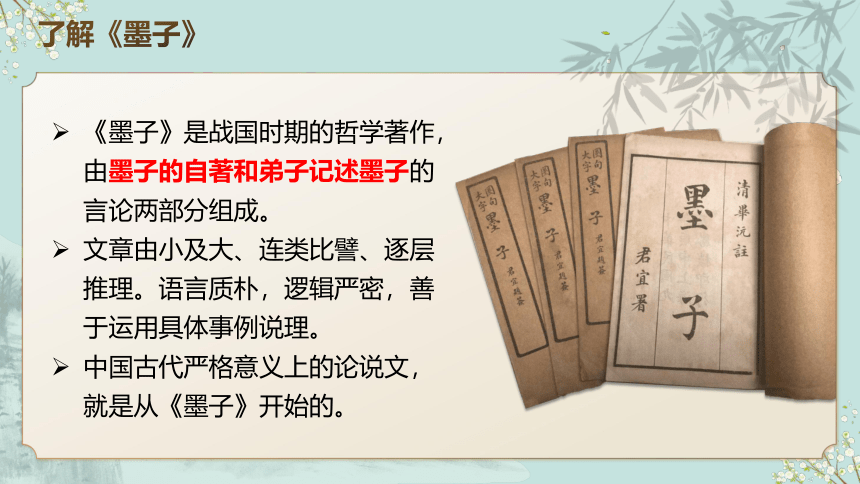

了解《墨子》

《墨子》是战国时期的哲学著作,由墨子的自著和弟子记述墨子的言论两部分组成。

文章由小及大、连类比譬、逐层推理。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例说理。

中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

时代背景

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的苦恼。

墨子有极强的忧患意识、入世风骨及救世精神,积极寻找着救世的药方,他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

第一段

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

把……作为

判断句

所+V,构成名词性短语,即兴起的原因

于是

事务

治疗

一样

于是

不

于是

这样

何尝

把它比方作,好比

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能治疗。治理祸乱又何尝不是这样呢?一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

当察乱何自起?起不相爱。

臣子之不孝君父,所谓乱也。

子自爱,不爱父,故亏父而自利;

弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;

臣自爱,不爱君,故亏君而自利。

此所谓乱也。

察:明察,考察

当:同“尝”,尝试

孝:孝敬

自爱:爱自己【宾语前置】

亏:使受损失

自利:使自己得利

第二段

把治理天下作为要务的君主,不可不考察动乱是怎样产生的。尝试去考察动乱是从哪产生的?(就会发现它)产生于人们不相爱。做臣下的、做儿子的不孝敬自己的国君、父亲,这就是所谓乱了。儿子只爱自己不爱父亲,因此损害父亲的利益而使自己受益;弟弟只爱自己不爱哥哥,因此损害哥哥的利益而使自己受益;臣下只爱自己不爱国君,因此损害国君的利益而使自己受益,这些就是所谓乱了。

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利; 弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。

父自爱也,不爱子,故亏子而自利;

兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;

君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

是何也?皆起不相爱。

虽:即使

之:主谓之间,取消句子独立性

慈:慈爱

课前预习检查——第二段

即使父亲对儿子不慈爱,哥哥对弟弟不慈爱,国君对臣下不慈爱,这些也是天下之所谓乱。父亲只爱自己不爱儿子,因此损害儿子的利益而使自己受益;哥哥只爱自己不爱弟弟,因此损害弟弟的利益而使自己受益;国君只爱自己不爱臣下,因此损害臣下的利益而使自己受益。这是什么缘故呢 都是由于不相爱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

虽至天下之为盗贼者,亦然。

盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。

此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。

天下之乱物,具此而已矣。

虽至:即使是

盗贼:偷窃和劫夺财物的人

室:家

窃:偷窃

利:使……得利

“贼”1:名词,劫夺财物者

“贼”2:动词,伤害

家:卿大夫的封地

国:诸侯的封地

乱:侵夺

乱物:纷乱之事

具此:全都在这里

具:完全、齐全

第二段

即使天下那些做盗贼的人也一样。盗贼只爱他自己的家庭不爱其他人的家庭,因此偷窃其他家庭的东西利自己的家庭;强盗只爱他自身不爱别人,因此抢夺别人财物来使自身受益。这是什么缘故呢 都是由于不相爱。即使是大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国也一样。大夫各爱自己的家,不爱别家,因此攻乱别家而使自己的家受益;诸侯各爱自己的国,不爱别国,因此攻伐别国而使自己之国受益。天下纷乱之事(的原因),全都在这里罢了。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

察此何自起?皆起不相爱。

若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?

视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?

视弟子与臣若其身,恶施不慈?

故不孝不慈亡。

犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?

视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

若使:假使

若:像,如

犹:还

视:看待

恶wū施:怎么实行

恶:相当于“何”“怎么“

弟子:弟弟和子女

亡:同“无”,没有

有:同“又”

第三段

考察一下这些是怎样引起的 都是由于不相爱。如果天下的人都互相爱,人们爱别人都象爱他自己一样,还会有不孝的人吗 对待父亲、兄长和君王就像对待他们自己,又怎么会施行不孝之事。还会有不慈爱者吗 看待弟弟、儿子和臣下像看待自己一样,哪里还会施行不慈 因此,不孝不慈的情况就不会有。还会有盗贼吗 看待别人的家庭像看待自己的家庭一样,还会去偷谁呢 看待别人像看待自身一样,还会去抢劫谁 因而盗贼就不会有。

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?

视人家若其家,谁乱?

视人国若其国,谁攻?

故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。

若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

若:像

治:形容词,治理得好,安定太平

第三段

还会有大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国的事吗 看待别人的家像看待自己的家一样,还去攻乱谁 看待别人的国像看待自己的国一样,还去攻伐谁 因此大夫之间互相攻乱各家、诸侯之间互相攻伐各国的事又没有了。如果天下人都互相爱,国和国之间不相攻,家和家之间不相乱,盗贼没有了,君臣父子都能对上孝敬对下慈爱了,如若这样,那天下就治理好了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻? 故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

故圣人以治天下为事者,恶wū得不禁恶wù而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。

故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

第一个“恶” :怎么

第二、三个“恶”:动词,憎恨,讨厌

劝:鼓励

则:就

子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称

第四段

因此以治理天下为要务的君主,岂能不禁止人们互相嫌恶而勉励人们互爱!所以天下的人互相爱就会治理得好,互相嫌恶就会动乱。因此墨子说,不可不勉励人们爱别人,就是这个意思。

故圣人以治天下为事者,恶wū得不禁恶wù而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

1.找出每段的中心句。

2.文章论证思路是怎样的?

1.以治天下为事者,必知乱之所自起。

2.当察乱何自起?起不相爱。

3.若使天下皆相爱……若此则天下治。

4.故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

课文梳理

开篇直指议论的焦点:治必知乱起

反面剖析原因:乱起不相爱

正面假设论证:皆相爱则治

总结得出中心论点:兼爱治天下

文本研读

1.墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何不同?

入则孝,出则弟,……泛爱众而亲仁。——孔子

亲亲而仁民,仁民而爱物。——孟子

孩提之童,无不知爱其亲也;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也。——孟子

官无常贵,民无终贱。——墨子

墨子“摩顶放踵,利天下为之”。——孟子《尽心上》

(只要对天下人有利,就是把自己从头到脚磨成粉末都在所不辞。)

墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何异同?

他们不同思想的根源是什么?

无差等之爱

不受等级、血缘影响,人人平等

有差等之爱

宗法等级制度、血缘亲疏关系

最爱:双亲>民众>万物

功利性

对等互报

道德化

不言回报

相同:爱具有普遍性、广泛性;人人相爱,关爱民众

墨子“兼爱”

儒家“仁爱”

内涵

爱的倾向性

在当时乱世,他们开出的药方不同,原因在于找的病根不同:

儒

礼崩乐坏——恢复礼乐,强调“亲亲”“尊尊”的等级差别。

做法:“君子”——对自我的要求。君臣百姓恪守其道,尊卑分明,上下有礼,建立稳定的国家体系。

墨

“不相爱”——乱(私心,自私) ——不自私,去等级,普遍的爱。

做法:相爱——相利(实用角度)维护平民利益,百姓吃饱穿暖,从而改变国家现状。

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;

不知乱之所自起,则不能治。

譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;

不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然!

兼

爱

学习目标

了解墨子生平及思想主张、《墨子》的相关知识。

壹

贰

叁

体悟大爱情怀,学习墨子关爱他人、积极救世的精神。

肆

探究本文注重逻辑,质朴深刻的说理之美。

理清文章的结构,学习类比和举例说理的方法。

课堂导入

人称墨子为“天才匠人,孤独侠客”,这种孤独似曾相识。在那个拒绝崇高的时代,拥有高贵理想的人们,孔子、庄子、墨子……无一不是孤独的。孔子游说天下、著书立说,温雅敦厚;庄子超然物外、顺应天理,逍遥无为;而墨子古道热肠、反战爱民,行侠天下。他的孤独别有一番豪气和决绝。

走进“平民圣人”墨子

墨子

名翟(约公元前468-前376年)

春秋末期战国初期人。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。

墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派,创立了墨家学说。墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。

墨子在科技方面颇有成就,创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论,被誉为“科圣”。

显学:通常是指与现实联系密切、引起社会广泛关注的学问。

儒家学派、墨家学说、黄老学派、与杨朱学派组成了中国较早的显学学说学术。

二十世纪,中国公认的三大显学是甲骨学、敦煌学、红学。

隐学:通常是指离现实较远、不那么为世人瞩目的学问。

玄学:玄学一词源自于老子的“玄之又玄,众妙之门”,魏晋时期,道家学说又逐渐成为学术主流,因此“玄学”专指以《老子》《周易》为核心研究对象的学说。

墨子

观点

他提出“兼爱”、“非攻”“尚贤”“尚同”、“非乐”、“节用”等观点。

成就

墨家与儒家并称“显学”,有“非儒即墨”之称。他一生都在为扶危济困的事业而奔忙。

思想

他的思想核心是兼爱。墨子死后,其弟子完成了《墨子》一书传世。

主要思想

政治

主张“尚贤”与“尚同”。

提出了维护和平,反对侵略的“非攻”的主张。

经济

主张“强本节用”,即重视生产,崇尚节俭,人人参与劳作并分工合作、各尽所能。主张量功分禄,以劳定赏。

伦理

主张“兼爱”。为官的要“兴万民之利,除万民之害” 为民的要相亲相爱,交互得利。

教育

主张教育目的是实现救世济民。重视教授生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识。

军事

主张“有备无患”,反对侵略战争,主张采取防御战术 主张外交上要“遍礼四邻诸侯”,争取国际上的支持。

了解《墨子》

《墨子》是战国时期的哲学著作,由墨子的自著和弟子记述墨子的言论两部分组成。

文章由小及大、连类比譬、逐层推理。语言质朴,逻辑严密,善于运用具体事例说理。

中国古代严格意义上的论说文,就是从《墨子》开始的。

时代背景

墨子生活在春秋战国之交、社会大变革时期,这时奴隶制度已经开始崩溃,封建制度正在逐步建立,礼崩乐坏、王权衰败、生灵涂炭,社会的动荡给人民带来极大的苦恼。

墨子有极强的忧患意识、入世风骨及救世精神,积极寻找着救世的药方,他站在平民立场上为维护民众与弱小国家的生存,提出了“兼爱”、“非攻”等主张。

第一段

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

把……作为

判断句

所+V,构成名词性短语,即兴起的原因

于是

事务

治疗

一样

于是

不

于是

这样

何尝

把它比方作,好比

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能治疗。治理祸乱又何尝不是这样呢?一定要知道祸乱兴起的原因,于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。

当察乱何自起?起不相爱。

臣子之不孝君父,所谓乱也。

子自爱,不爱父,故亏父而自利;

弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;

臣自爱,不爱君,故亏君而自利。

此所谓乱也。

察:明察,考察

当:同“尝”,尝试

孝:孝敬

自爱:爱自己【宾语前置】

亏:使受损失

自利:使自己得利

第二段

把治理天下作为要务的君主,不可不考察动乱是怎样产生的。尝试去考察动乱是从哪产生的?(就会发现它)产生于人们不相爱。做臣下的、做儿子的不孝敬自己的国君、父亲,这就是所谓乱了。儿子只爱自己不爱父亲,因此损害父亲的利益而使自己受益;弟弟只爱自己不爱哥哥,因此损害哥哥的利益而使自己受益;臣下只爱自己不爱国君,因此损害国君的利益而使自己受益,这些就是所谓乱了。

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利; 弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。

父自爱也,不爱子,故亏子而自利;

兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;

君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。

是何也?皆起不相爱。

虽:即使

之:主谓之间,取消句子独立性

慈:慈爱

课前预习检查——第二段

即使父亲对儿子不慈爱,哥哥对弟弟不慈爱,国君对臣下不慈爱,这些也是天下之所谓乱。父亲只爱自己不爱儿子,因此损害儿子的利益而使自己受益;哥哥只爱自己不爱弟弟,因此损害弟弟的利益而使自己受益;国君只爱自己不爱臣下,因此损害臣下的利益而使自己受益。这是什么缘故呢 都是由于不相爱。

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。

虽至天下之为盗贼者,亦然。

盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。

此何也?皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。

天下之乱物,具此而已矣。

虽至:即使是

盗贼:偷窃和劫夺财物的人

室:家

窃:偷窃

利:使……得利

“贼”1:名词,劫夺财物者

“贼”2:动词,伤害

家:卿大夫的封地

国:诸侯的封地

乱:侵夺

乱物:纷乱之事

具此:全都在这里

具:完全、齐全

第二段

即使天下那些做盗贼的人也一样。盗贼只爱他自己的家庭不爱其他人的家庭,因此偷窃其他家庭的东西利自己的家庭;强盗只爱他自身不爱别人,因此抢夺别人财物来使自身受益。这是什么缘故呢 都是由于不相爱。即使是大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国也一样。大夫各爱自己的家,不爱别家,因此攻乱别家而使自己的家受益;诸侯各爱自己的国,不爱别国,因此攻伐别国而使自己之国受益。天下纷乱之事(的原因),全都在这里罢了。

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

察此何自起?皆起不相爱。

若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?

视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?

视弟子与臣若其身,恶施不慈?

故不孝不慈亡。

犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?

视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

若使:假使

若:像,如

犹:还

视:看待

恶wū施:怎么实行

恶:相当于“何”“怎么“

弟子:弟弟和子女

亡:同“无”,没有

有:同“又”

第三段

考察一下这些是怎样引起的 都是由于不相爱。如果天下的人都互相爱,人们爱别人都象爱他自己一样,还会有不孝的人吗 对待父亲、兄长和君王就像对待他们自己,又怎么会施行不孝之事。还会有不慈爱者吗 看待弟弟、儿子和臣下像看待自己一样,哪里还会施行不慈 因此,不孝不慈的情况就不会有。还会有盗贼吗 看待别人的家庭像看待自己的家庭一样,还会去偷谁呢 看待别人像看待自身一样,还会去抢劫谁 因而盗贼就不会有。

察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?

视人家若其家,谁乱?

视人国若其国,谁攻?

故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。

若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

若:像

治:形容词,治理得好,安定太平

第三段

还会有大夫互相攻乱各家,诸侯互相攻伐各国的事吗 看待别人的家像看待自己的家一样,还去攻乱谁 看待别人的国像看待自己的国一样,还去攻伐谁 因此大夫之间互相攻乱各家、诸侯之间互相攻伐各国的事又没有了。如果天下人都互相爱,国和国之间不相攻,家和家之间不相乱,盗贼没有了,君臣父子都能对上孝敬对下慈爱了,如若这样,那天下就治理好了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻? 故大夫之相乱家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。

故圣人以治天下为事者,恶wū得不禁恶wù而劝爱?

故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。

故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

第一个“恶” :怎么

第二、三个“恶”:动词,憎恨,讨厌

劝:鼓励

则:就

子墨子:墨子的弟子对墨子的尊称

第四段

因此以治理天下为要务的君主,岂能不禁止人们互相嫌恶而勉励人们互爱!所以天下的人互相爱就会治理得好,互相嫌恶就会动乱。因此墨子说,不可不勉励人们爱别人,就是这个意思。

故圣人以治天下为事者,恶wū得不禁恶wù而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶wù则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。

1.找出每段的中心句。

2.文章论证思路是怎样的?

1.以治天下为事者,必知乱之所自起。

2.当察乱何自起?起不相爱。

3.若使天下皆相爱……若此则天下治。

4.故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

课文梳理

开篇直指议论的焦点:治必知乱起

反面剖析原因:乱起不相爱

正面假设论证:皆相爱则治

总结得出中心论点:兼爱治天下

文本研读

1.墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何不同?

入则孝,出则弟,……泛爱众而亲仁。——孔子

亲亲而仁民,仁民而爱物。——孟子

孩提之童,无不知爱其亲也;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也。——孟子

官无常贵,民无终贱。——墨子

墨子“摩顶放踵,利天下为之”。——孟子《尽心上》

(只要对天下人有利,就是把自己从头到脚磨成粉末都在所不辞。)

墨子“兼爱”与儒家“仁爱”有何异同?

他们不同思想的根源是什么?

无差等之爱

不受等级、血缘影响,人人平等

有差等之爱

宗法等级制度、血缘亲疏关系

最爱:双亲>民众>万物

功利性

对等互报

道德化

不言回报

相同:爱具有普遍性、广泛性;人人相爱,关爱民众

墨子“兼爱”

儒家“仁爱”

内涵

爱的倾向性

在当时乱世,他们开出的药方不同,原因在于找的病根不同:

儒

礼崩乐坏——恢复礼乐,强调“亲亲”“尊尊”的等级差别。

做法:“君子”——对自我的要求。君臣百姓恪守其道,尊卑分明,上下有礼,建立稳定的国家体系。

墨

“不相爱”——乱(私心,自私) ——不自私,去等级,普遍的爱。

做法:相爱——相利(实用角度)维护平民利益,百姓吃饱穿暖,从而改变国家现状。