湖南省岳阳市2023-2024学年高三上学期12月月考历史试题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 湖南省岳阳市2023-2024学年高三上学期12月月考历史试题(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 735.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-08 07:38:29 | ||

图片预览

文档简介

岳阳市2023-2024学年高三上学期12月月考

历 史 试 卷

一、选择题:本题共16小题,每小题4分,共64分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.学者苏秉琦认为,距今6000年左右,从辽西到良渚,中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨。诸文化之间的互动和交流越来越频繁,越来越密切,逐渐形成了一个“相互作用圈”,又叫做“最初的中国”。由此可知,早期中华文明( )

A.多元文化共同发展 B.多元一体进程加快

C.产生华夏认同观念 D.具备国家初始形态

2.《史记·殷本纪》载:“帝武乙无道,为偶人,谓之天神。与之搏,令人为行。天神不胜,乃僇辱之……武乙猎於河渭之间,暴雷,武乙震死……殷益衰”。这段材料( )

A.冲击了不可侵犯的敬鬼神思想 B.体现了殷商神王权力的结合

C.反映了殷商对鬼神的原始崇拜 D.说明了殷商由盛而衰的过程

3.如下表所示,在古代国家的形成与发展过程中,“中”的理念不断深化。“中”的理念延续主要体现出( )

择中建都 夏代晚期都城偃师二里头都邑遗址位于“天地之中”的大嵩山地区

择中建宫 早期偃师商城、郑韩故城、东汉洛阳城、唐长安城、明清北京城的宫城基本位于都城中央

择中建殿 汉长安城未央宫之前殿、隋唐洛阳城之大明宫含元殿、明清紫禁城之奉天殿和太和殿

A.城市建筑技术的成熟 B.中央集权制度的建立

C.多元一体国家的形成 D.国家认同观念的发展

4.对于地方官员德政书写的方式,东汉时以“飞蝗过境”“猛虎渡河”“纵囚归狱”等为模式与范本;到了宋代,多出现“民诵之”“民受其惠,诵之”等话语。这一变化说明( )

A.经济发展促进观念转变 B.儒学发展影响官吏评价

C.官员考核方式更加规范 D.社会治理模式发生变革

5.“南宋人的一天”云展览聚焦南宋时期临安城市民的休闲娱乐生活,以游玩体验的视角切入,带领观众感受南宋时期精致开放的文化环境和南宋人充满诗情画意的生活美学。下列场景不可能出现的是( )

A.辰时(7:00—9:00):去晋商票号取钱 B.巳时(9:00—11:00):泛舟运河之上

C.戊时(19:00—21:00):赴娱乐场所看戏 D.亥时(21:00—23:00):逛临安夜市

6.乡饮酒礼是我国古代一种融合礼、乐、诗、教于一体的礼仪制度。明代对乡饮酒礼的规定甚为严格:规定了主持乡饮酒礼的人,在乡闾里社为有贤能的长者;宾客分明等级,以贤德和年龄为标准,犯法之人需被单独列出。由此可知明代乡饮酒礼( )

A.以重塑社会秩序为宗旨 B.利于推行基层道德教化

C.创新了周礼的基本内容 D.是基层治理的一种形式

7.下图为漫画《戊申科新进士》(戊申为1908年),图中站立者代表留学生。该漫画表明清末( )

A.留学生成为官员选拔主要对象 B.近代教育事业开始起步

C.选官制度带有新旧并存的色彩 D.传统选官制度仍受追捧

8.有学者说:“从戊戌到义和团再到辛亥,由托‘古’到灭洋再到皇权倒塌与复辟,纷纷扰扰,于是怀疑、否定与批判,成为他们的特色……力求突破19世纪以来盘踞在人们头脑和思想观念中的‘体用二元’僵化思维模式。”该学者意在说明( )

A.五四运动导致知识分子阵营决裂 B.新文化运动促进了人性的解放

C.当时各流派思想出现融合的趋势 D.新文化运动兴起有历史必然性

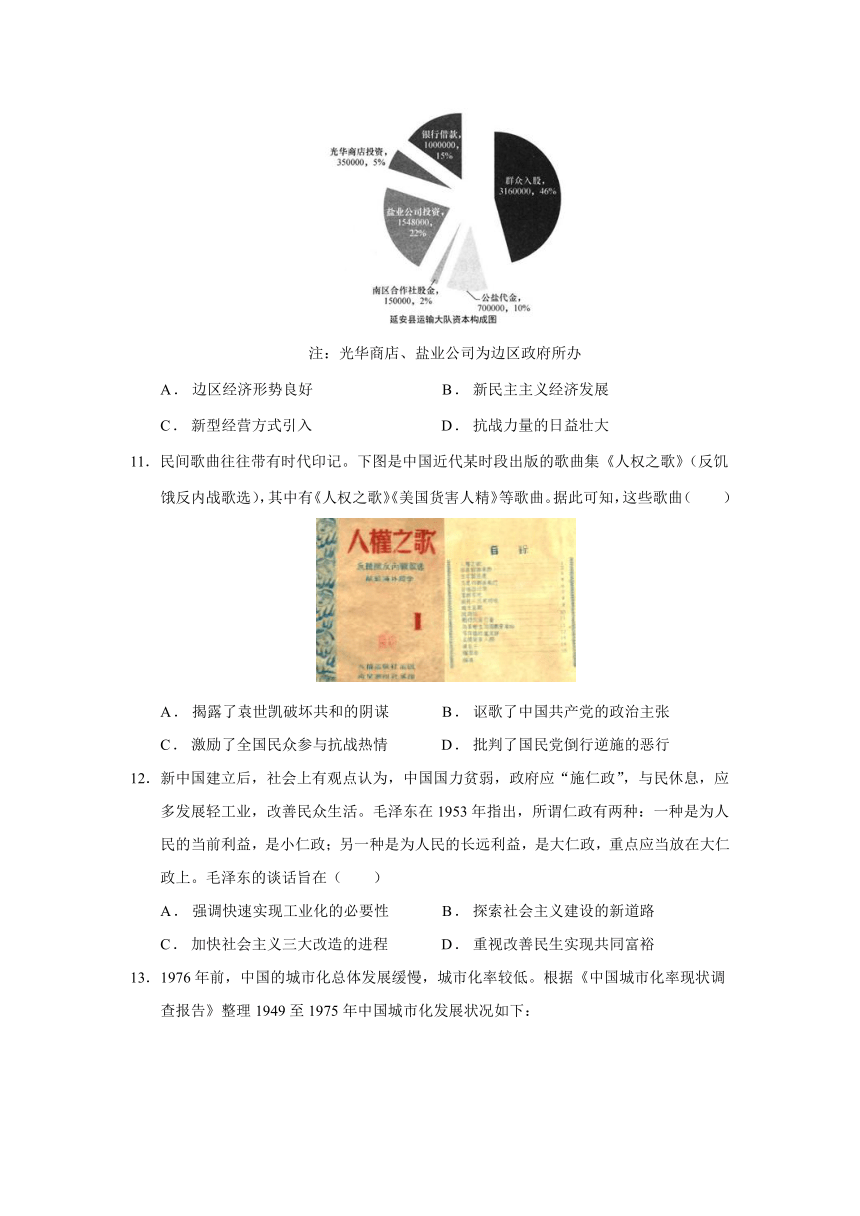

9.下列表述与下图标注地点对应正确的是( )

A.①出现中国最早专营股票的证券机构 B.②成立了中国人自办的第一家银行

C.③因京汉和陇海两大铁路开通而崛起 D.④实现了红军三大主力的胜利会师

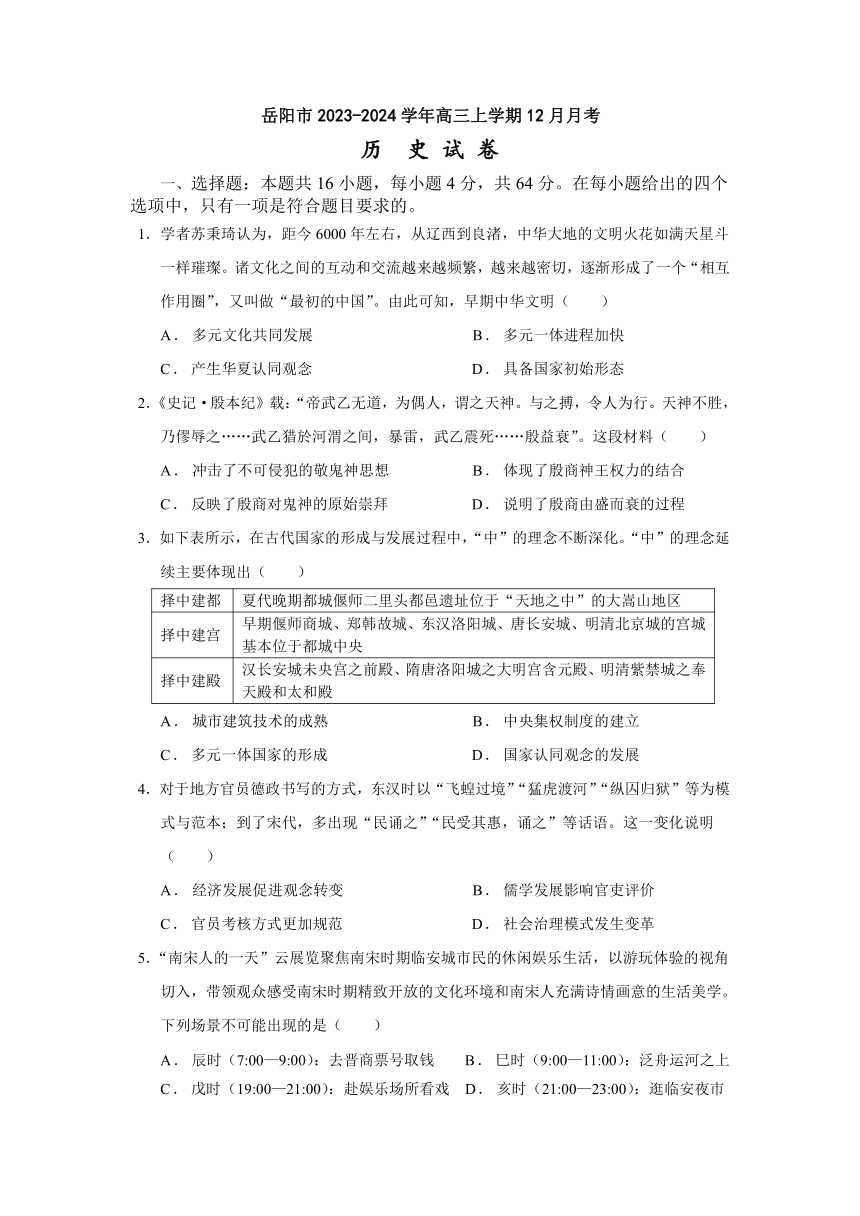

10.下图为1943年延安县运输大队资本构成图,这反映了( )

注:光华商店、盐业公司为边区政府所办

A.边区经济形势良好 B.新民主主义经济发展

C.新型经营方式引入 D.抗战力量的日益壮大

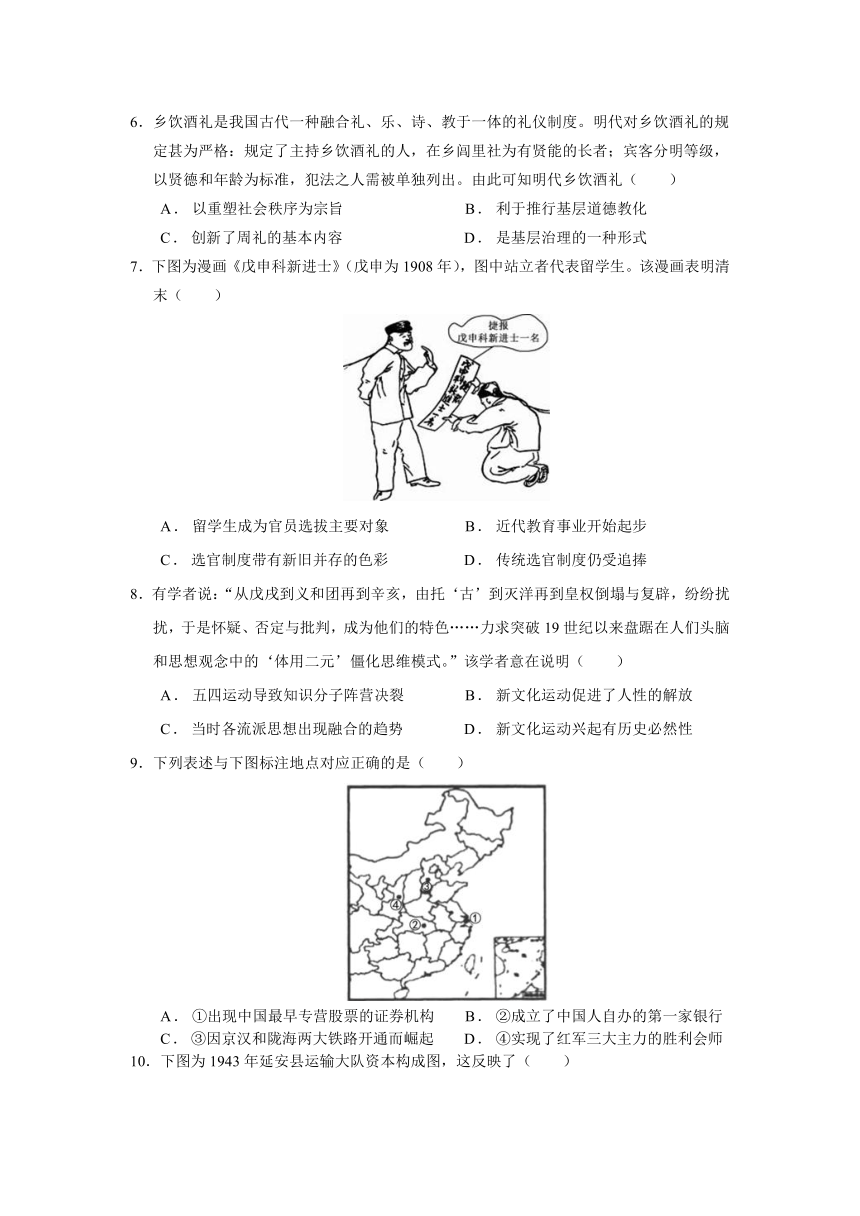

11.民间歌曲往往带有时代印记。下图是中国近代某时段出版的歌曲集《人权之歌》(反饥饿反内战歌选),其中有《人权之歌》《美国货害人精》等歌曲。据此可知,这些歌曲( )

A.揭露了袁世凯破坏共和的阴谋 B.讴歌了中国共产党的政治主张

C.激励了全国民众参与抗战热情 D.批判了国民党倒行逆施的恶行

12.新中国建立后,社会上有观点认为,中国国力贫弱,政府应“施仁政”,与民休息,应多发展轻工业,改善民众生活。毛泽东在1953年指出,所谓仁政有两种:一种是为人民的当前利益,是小仁政;另一种是为人民的长远利益,是大仁政,重点应当放在大仁政上。毛泽东的谈话旨在( )

A.强调快速实现工业化的必要性 B.探索社会主义建设的新道路

C.加快社会主义三大改造的进程 D.重视改善民生实现共同富裕

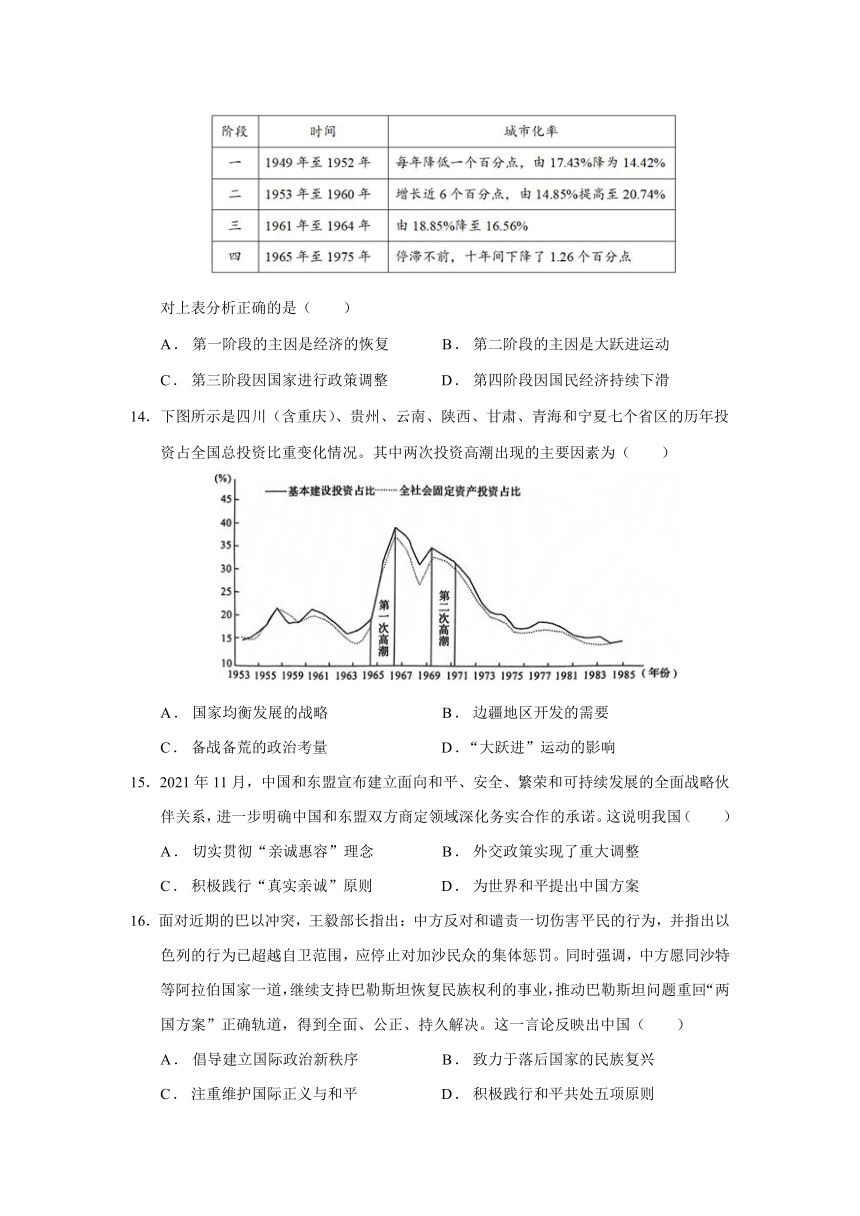

13.1976年前,中国的城市化总体发展缓慢,城市化率较低。根据《中国城市化率现状调查报告》整理1949至1975年中国城市化发展状况如下:

对上表分析正确的是( )

A.第一阶段的主因是经济的恢复 B.第二阶段的主因是大跃进运动

C.第三阶段因国家进行政策调整 D.第四阶段因国民经济持续下滑

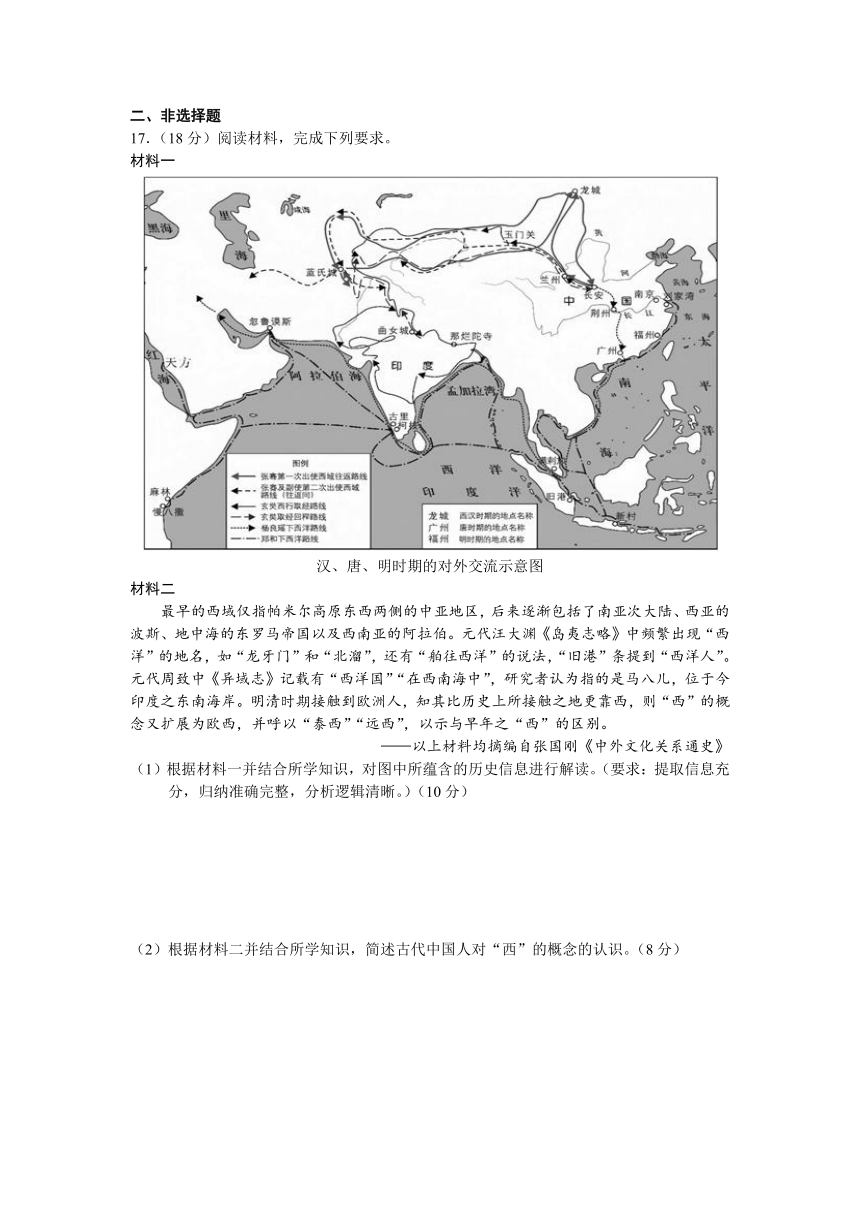

14.下图所示是四川(含重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏七个省区的历年投资占全国总投资比重变化情况。其中两次投资高潮出现的主要因素为( )

A.国家均衡发展的战略 B.边疆地区开发的需要

C.备战备荒的政治考量 D.“大跃进”运动的影响

15.2021年11月,中国和东盟宣布建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系,进一步明确中国和东盟双方商定领域深化务实合作的承诺。这说明我国( )

A.切实贯彻“亲诚惠容”理念 B.外交政策实现了重大调整

C.积极践行“真实亲诚”原则 D.为世界和平提出中国方案

16.面对近期的巴以冲突,王毅部长指出:中方反对和谴责一切伤害平民的行为,并指出以色列的行为已超越自卫范围,应停止对加沙民众的集体惩罚。同时强调,中方愿同沙特等阿拉伯国家一道,继续支持巴勒斯坦恢复民族权利的事业,推动巴勒斯坦问题重回“两国方案”正确轨道,得到全面、公正、持久解决。这一言论反映出中国( )

A.倡导建立国际政治新秩序 B.致力于落后国家的民族复兴

C.注重维护国际正义与和平 D.积极践行和平共处五项原则

二、非选择题

17.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉、唐、明时期的对外交流示意图

材料二

最早的西域仅指帕米尔高原东西两侧的中亚地区,后来逐渐包括了南亚次大陆、西亚的波斯、地中海的东罗马帝国以及西南亚的阿拉伯。元代汪大渊《岛夷志略》中频繁出现“西洋”的地名,如“龙牙门”和“北溜”,还有“舶往西洋”的说法,“旧港”条提到“西洋人”。元代周致中《异域志》记载有“西洋国”“在西南海中”,研究者认为指的是马八儿,位于今印度之东南海岸。明清时期接触到欧洲人,知其比历史上所接触之地更靠西,则“西”的概念又扩展为欧西,并呼以“泰西”“远西”,以示与早年之“西”的区别。

——以上材料均摘编自张国刚《中外文化关系通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对图中所蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分,归纳准确完整,分析逻辑清晰。)(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述古代中国人对“西”的概念的认识。(8分)

18.(18分)宣传画是时代变迁的真实反映,根据下列四幅宣传画,回答问题。

材料

民国初期《对得好》 1942年《结婚登记》

1960年《妹把红旗当嫁妆》 1978年《渔家女儿上大学》

(1)从上述宣传画中任选一幅,编写一幕对话场景。(要求:对话要紧扣时代背景;对话内容完整,语言逻辑清晰。)(6分)

(2)从以上四幅宣传画中,提炼一个主题,并结合所学知识予以说明。(要求:主题明确,史论结合,史实准确,语言逻辑清晰。)(12分)

历史答案及解析

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C D B A B C D A B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A C C A C

2.C【解析】材料中提到帝乙将天神制成人偶,与之搏斗并战胜了他,后帝乙在狩猎时被天雷劈死,殷商也日益衰落,帝乙不敬鬼神受到上天的惩罚,说明人们对鬼神的崇拜神圣不可侵犯,不允许挑战鬼神权威,故选C项;“武乙猎於河渭之间,暴雷,武乙震死……殷益衰”可知材料将殷商的衰落归咎于统治者不敬鬼神,借此强调敬鬼神的必要性,排除A项;商代王权与神权紧密结合主要体现在占卜,材料并未体现,排除B项;“殷益衰”说明材料只描述了殷商衰落的趋势,无法体现由盛而衰的动态过程,排除D项。

3.D【解析】据材料并结合选必二第10课所学—中国古代都城的特点可知,从夏到明清,中国古代都城、王宫和主要宫殿建筑都强调居中而建,讲求四方来朝;“中”的理念,体现出了国家认同观念的发展,故选D项;“城市建筑技术的成熟”不合逻辑,应为“城市建筑理念的发展”,排除A项;“中央集权制度的建立”不合时空,夏、商、西周时期中央集权制度尚未形成,排除B项;“多元”侧重差异性,与材料“中”的理念不断深化相悖,排除C项。

4.B【解析】东汉时期以“飞蝗过境”“猛虎渡河”“纵囚归狱”等为地方官员德政的书写模式与范本,这与董仲舒的新儒学成为官方正统思想有关,因为董仲舒的新儒学加入了“天人感应”的主张,而东汉时期的书写就反映了这样的特点,宋代儒学发展为理学,强调官员的社会责任感与担当,所以官员德政的书写模式就变为“民诵之”、“民受其惠,诵之”,所以儒学的发展变化影响了对官员的评价,故选B;经济发展会促进观念转变,但中国古代对官员的评价不是以经济发展为根本目的,而是以维护封建统治为根本,排除A;题干所述不是官员的考核方式,而是对官员德政的书写方式发生了变化,排除C;题干所述是对官员德政的书写模式变化,而不是社会治理模式的变革,排除D。

5.A【解析】根据所学知识可知,晋商票号是明清时期才出现的,在南宋时期不可能出现,故A项错误,符合题意;南宋时期,商品经济发达,泛舟运河之上是可能出现的,故B项正确,不符合题意;南宋时期,商品经济发达,市民阶层壮大,娱乐活动丰富,赴娱乐场所看戏是可能出现的,故C项正确,不符合题意;南宋时期,商品经济发达,夜市繁荣,亥时(21:00—23:00):逛临安夜市是可能出现的,故D项正确,不符合题意。

6.C【解析】明代对乡饮酒礼的主持者、宾客等级作了严格的规定,品行不端的犯法之人在乡饮酒礼上会被单独列出,充分发挥乡饮酒礼的道德教化作用,故选B项;乡饮酒礼是在巩固原有的社会秩序,重塑社会秩序没法体现,排除A项;由“古代一种融合礼、乐、诗、教于一体的礼仪制度”可知,明代乡饮酒礼并未创新周礼的基本内容,排除C项;乡饮酒礼是民间自发组织的一种形式,不属于政府基层治理,排除D项。

7.C【解析】据材料“留学生”“新进士”并结合所学知识近代中国选官制度内容可知,清政府废除科举制度后,社会各界畅言新学,各地学子也纷纷留洋求学,为了笼络人才,清政府开辟了各种途径招募留学生,到1908年,距废除科举已三年,然而清政府并没有用新的模式来选拔和管理这些受过新式教育的知识分子,还是沿用了科举时代的老一套,用进士、举人等给予赏赐,反映了选官制度带有新旧并存的色彩,故选C项;没有将官员选拔对象进行对比,无法得出留学生成为官员选拔的主要对象,排除A项;早在洋务运动时,近代教育事业就开始起步,排除B项;科举制度被废除的时间在1905年,排除D项。

8.D【解析】据材料“于是怀疑、否定与批判,成为他们的特色”并结合所学晚清时期的救亡图存可知,鸦片战争以来,国人学习西方器物、制度等的努力都失败了,人们认识到中国的状况依然黑暗,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢地束缚着,因此知识分子发起新文化运动,宣扬民主与科学,故选D项;五四运动促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,而新文化运动后期,部分知识分子大力宣传马克思主义,但材料体现的是不同时期思想的变迁,并非同一时期不同阵营的论战,看不出“阵营决裂”,排除A项;新文化运动高举民主与科学的旗帜,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义,但人性解放是释放人的天性,思想解放和人性解放并不一致,且材料信息不涉及“人性解放”的相关内容,排除B项;材料“怀疑、否定与批判,成为他们的特色”表明当时知识分子怀疑、否定和批判,如新文化运动反对孔教等,并非强调“融合”,且“融合”的说法不符合史实,排除C项。

9.A【解析】据题中地图可知,①为上海,上海平准股票公司是中国最早专营股票的证券机构,位于上海,对应正确,故选A项;中国人自办的第一家银行是中国通商银行,位于上海,②位于湖北,对应错误,排除B项;因京汉和陇海两大铁路开通而崛起的城市是郑州,位于河南,③位于河北,对应错误,排除C项;红军三大主力的胜利会师是在甘肃会宁,④为陕西,对应错误,排除D项。

10.B【解析】据图示可知,延安县运输大队的资本构成中既包括边区政府创办的公有企业的投资,也包括了其他类型的私有制经济成分,反映了运输大队兼有公私经济并且兼顾公私两方的经营方式,即新民主主义经济发展,故选B项;据材料“延安县运输大队资本构成图”可知,体现了运输大队的经营方式,仅有运输大队的经营不能得出边区经济形势良好的结论,排除A项;股份制公司近代以来在西欧最早出现,虽然运输大队采用了股份制的经营方式,但图示不能说明采用股份制经营的时间,新型经营方式的引入与材料信息不符,排除C项;抗战力量的壮大得益于根据地和全国各阶层团结一致抗战,运输大队的资本构成不能说明抗战力量的日益壮大,排除D项。

11.D【解析】据材料“有《人权之歌》《美国货害人精》等歌曲”,结合所学知识国民党政权的统治危机内容可知,“反饥饿反内战”发生于解放战争时期,国统区由于国民党的独裁统治,严重破坏了人权,加上国民党出卖国家利益,以致美国商品大肆倾销,所以这些歌曲批判了国民党倒行逆施的恶行,故选D项;从“反内战”“美国货”等信息可知,这是1946年爆发的“抗议美军暴行”运动时的歌曲,属于南京国民政府统治时期,排除A项;结合所学知识第二条战线的内容可知,此次运动核心是“反饥饿、反内战、反迫害”矛头直至南京国民政府的反动行为,没有涉及中国共产党的政治主张,排除B项;结合所学知识第二条战线的内容可知,1946年第二条战线的形成,有力地配合了人民解放军作战,而非激发民众抗战热情,排除C项。

12.A【解析】据材料“应多发展轻工业,改善民众生活”“为人民的当前利益,是小仁政”“为人民的长远利益……重点应当放在大仁政上”等并结合所学可知,社会上的观点认为应多发展轻工业以改善民众生活,这种观点在毛泽东同志看来是“小仁政”,针对新中国工业落后状况及严峻的国际形势,优先发展重工业,改变工业落后面貌,才是有利于国计民生的“大仁政”,故选A项;1956年底三大改造完成才标志着中国正式进入社会主义建设时期,排除B项;三大改造属于生产关系的变革,而材料主旨是为人民谋长远利益,发展生产力(工业化),排除C项;“重视改善民生”属于“小仁政”,毛泽东同志强调的是工业化的“大仁政”,排除D项。

13.C【解析】据材料信息可知,1961—1964城市化率降低,结合所学新中国经济建设的史实可知,这是三年经济困难的背景下进行国民经济调整的结果,故选C项;1949—1952城市化率降低是由于进行土地改革,排除A项;1953—1960城市化率增加的原因前期是工业化,后期是大跃进,排除B项;1965—1975城市化率下降是由于文革的影响,“持续”一词过于绝对,排除D项。

14.C【解析】据材料信息可知,1964—1971年间出现两次投资高潮,结合新中国经济建设的史实可知,由于中苏交恶和中美关系的持续恶化,为了增强我国国防实力,实行三线建设,推动中西部发展,故选C项;当时中西部的发展是基于国防的考量,并不是国家均衡发展战略的结果,中西部的开发,有利于均衡发展,排除A项;1964—1975年间的两次高潮主要源于三线建设,边疆开发不是这一时期的主要原因,排除B项;1958年大跃进,与材料时间不符,排除D项。

15.A【解析】结合所学知识可知,切实贯彻“亲诚惠容”理念是2013年对周边国家提出的外交理念,而东盟成员国多属于中国的周边国家,材料中中国与东盟建立全面战略伙伴关系属于切实贯彻“亲诚惠容”理念,故选A项;2021年我国外交政策没有做了重大调整,排除B项;积极践行“真实亲诚”原则是针对非洲的提出的外交理念,排除C项;2014年提出为世界和平提出中国方案,体现中国面对世界问题的态度,排除D项。

16.C【解析】据材料可知面对近期的巴以冲突,王毅部长表达了中方对巴以冲突的关切,对平民的保护以及对公正和平解决巴以冲突的盼望,故选C项;“建立国际政治新秩序”不合题意,与材料中王毅部长是对巴以冲突的关切相悖,排除A项;“落后国家的民族复兴”不合题意,与材料“支持巴勒斯坦恢复民族权利的事业”相悖,排除B项;“践行和平共处五项原则”不合题意,与材料中国推动巴以冲突的和平解决相悖,排除D项。

17.(1)示例一 中国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海路为主的变化。(2分)

我国的对外交通在两汉时期初步形成。汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了中外交往。但由于当时我国政治经济中心在黄河中上游地区,海上丝绸之路并不占主要地位。唐朝时,随着南方经济的发展和造船技术的进步,海上丝绸之路与陆上丝绸之路一样成为主要通道,形成了“海陆并举”的局面。宋朝以后,因为经济重心逐步南移、北方战乱、南方相对安定、造船技术和航海技术的发展等,海上丝绸之路成为对外交往的主要通道。明初郑和下西洋达到了中国古代海上丝绸之路的巅峰。(6分)

总之,我国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海陆并举,再到以海路为主的转变,对外交往范围不断扩大。(2分)

示例二 古代中国对外交往促进了中外文明交流。(2分)

从物质交流看,中国的丝绸、瓷器、漆器、铁器等通过丝绸之路传到西方。西域的“汗血马”、苜蓿、葡萄、西瓜和带有“胡”字的物种基本都是经由西域传入中国;棉花、香料、珠宝、金银器皿等逐渐传入中国。

从技术交流看,中国的养蚕和缫丝技术、漆器制造技术、治铁技术,四大发明等经由陆路、海路传到西方。

从文化交流看,佛教从印度经中亚传入中国,佛教石窟,融汇东西艺术风格。袄教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传入中国。中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈广受欢迎,中医药知识随炼丹术传到阿拉伯地区。(6分)

总之,古代中国对外交往历史悠久,在物质、技术、文化等方面进行了全面交流。扩大了中华文化的影响力,促进了世界文明的进步。(2分)

(2)古代中国人对“西”的认识具有渐进式的特点。汉唐时代,“西”就是“西域”,大体在中亚、西亚和西南亚等地区。宋元时期,“西”偏向“西洋”,主要是南海地区和印度洋。明清时期认为“西”的重点是“泰西”即欧洲地区。(8分)

【解析】(1)本题是开放性试题,答案言之成理即可。首先,从图示中的得出历史信息,如:中国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海路为主的变化。然后进行阐释,可以从西汉、唐朝、宋朝、明初四个时间的交往线路进行说明,如:我国的对外交通在两汉时期初步形成。汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了中外交往。但由于当时我国政治经济中心在黄河中上游地区,海上丝绸之路并不占主要地位。唐朝时,随着南方经济的发展和造船技术的进步,海上丝绸之路与陆上丝绸之路一样成为主要通道,形成了“海陆并举”的局面。宋朝以后,因为经济重心逐步南移、北方战乱、南方相对安定、造船技术和航海技术的发展等,海上丝绸之路成为对外交往的主要通道。明初郑和下西洋达到了中国古代海上丝绸之路的巅峰。最后,进行总结升华,如:总之,我国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海陆并举,再到以海路为主的转变,对外交往范围不断扩大。

(2)古代中国人对“西”的认识具有渐进式的特点。据材料“最早的西域仅指帕米尔高原东西两侧的中亚地区”可知汉唐时代,“西”就是“西域”,大体在中亚、西亚和西南亚等地区。据材料“位于今印度之东南海岸”可知宋元时期,“西”偏向“西洋”,主要是南海地区和印度洋。据材料“又扩展为欧西”可知明清时期认为“西”的重点是“泰西”即欧洲地区。

18.(1)示例:1978年《渔家女儿上大学》(2分)

姐姐:妹,明天我就要上大学了,今天你和我再去采一次莲蓬吧!

妹妹:好呀,那我们现在就走。姐上学离开了家,那大学里是咋样你以后可要写信告诉我。

姐姐:肯定写。去年年底恢复的高考制度让姐有了更多的学习机会,大学里可以学习更深奥的专业知识,我到校后一定珍惜这来之不易的机会,加倍努力学成之后报效祖国。

妹妹:我要向姐学习,我也要上大学!

姐姐:好妹妹,有志向!公平公正考试制度的恢复,会让越来越多的学子进入高校深造,让我们共同为祖国的振兴而读书。

妹妹:好!……姐姐,快看好大的莲蓬!(4分)

(2)主题:随着时代的变迁和社会的进步,女性的地位逐渐得到提高。(2分)

论述:辛亥革命推翻封建君主专制统治,建立了中华民国,一系列束缚女性的习俗被破除,女性的社会地位有所提高,更多的女性开始接受教育。1942年,晋冀鲁豫边区政府领布了《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》对结婚、订婚、离婚做了详细规定,强调了婚姻自由、平等的原则,这些都明确地反映在结婚证书上。1960年,全面建设社会主义时期,女性同样参与社会劳动,对经济建设作出重要贡献。1978年,教育进一步得到发展,并且随着高考制度的恢复,越来越多的女性也能接受高等教育。(8分)

综上所述,随着社会的变迁以及共产党的领导,女性逐渐享有与男子平等的受教育权、劳动权、婚姻权等,社会地位逐渐提高。(2分)

【解析】

(1)选取图4中1978年《渔家女儿上大学》,结合相关史实编写对话,对话的内容要求紧扣时代背景,围绕的主题应该是1977年恢复高考。

(2)从上面四幅图中可以得出的主题:中国近现代女性社会地位得到提高。然后结合相关史实进行论证,从辛亥革命,中华民国的成立、1942年晋冀鲁豫边区政府《结婚登记》、全面建设社会主义时期,女性对经济建设的贡献,1978年,更多的女性接受教育等角度进行说明。最后进行总结,随着社会的变迁以及共产党的领导,女性逐渐享有与男子平等的受教育权、劳动权、婚姻权等,社会地位逐渐提高。

历 史 试 卷

一、选择题:本题共16小题,每小题4分,共64分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.学者苏秉琦认为,距今6000年左右,从辽西到良渚,中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨。诸文化之间的互动和交流越来越频繁,越来越密切,逐渐形成了一个“相互作用圈”,又叫做“最初的中国”。由此可知,早期中华文明( )

A.多元文化共同发展 B.多元一体进程加快

C.产生华夏认同观念 D.具备国家初始形态

2.《史记·殷本纪》载:“帝武乙无道,为偶人,谓之天神。与之搏,令人为行。天神不胜,乃僇辱之……武乙猎於河渭之间,暴雷,武乙震死……殷益衰”。这段材料( )

A.冲击了不可侵犯的敬鬼神思想 B.体现了殷商神王权力的结合

C.反映了殷商对鬼神的原始崇拜 D.说明了殷商由盛而衰的过程

3.如下表所示,在古代国家的形成与发展过程中,“中”的理念不断深化。“中”的理念延续主要体现出( )

择中建都 夏代晚期都城偃师二里头都邑遗址位于“天地之中”的大嵩山地区

择中建宫 早期偃师商城、郑韩故城、东汉洛阳城、唐长安城、明清北京城的宫城基本位于都城中央

择中建殿 汉长安城未央宫之前殿、隋唐洛阳城之大明宫含元殿、明清紫禁城之奉天殿和太和殿

A.城市建筑技术的成熟 B.中央集权制度的建立

C.多元一体国家的形成 D.国家认同观念的发展

4.对于地方官员德政书写的方式,东汉时以“飞蝗过境”“猛虎渡河”“纵囚归狱”等为模式与范本;到了宋代,多出现“民诵之”“民受其惠,诵之”等话语。这一变化说明( )

A.经济发展促进观念转变 B.儒学发展影响官吏评价

C.官员考核方式更加规范 D.社会治理模式发生变革

5.“南宋人的一天”云展览聚焦南宋时期临安城市民的休闲娱乐生活,以游玩体验的视角切入,带领观众感受南宋时期精致开放的文化环境和南宋人充满诗情画意的生活美学。下列场景不可能出现的是( )

A.辰时(7:00—9:00):去晋商票号取钱 B.巳时(9:00—11:00):泛舟运河之上

C.戊时(19:00—21:00):赴娱乐场所看戏 D.亥时(21:00—23:00):逛临安夜市

6.乡饮酒礼是我国古代一种融合礼、乐、诗、教于一体的礼仪制度。明代对乡饮酒礼的规定甚为严格:规定了主持乡饮酒礼的人,在乡闾里社为有贤能的长者;宾客分明等级,以贤德和年龄为标准,犯法之人需被单独列出。由此可知明代乡饮酒礼( )

A.以重塑社会秩序为宗旨 B.利于推行基层道德教化

C.创新了周礼的基本内容 D.是基层治理的一种形式

7.下图为漫画《戊申科新进士》(戊申为1908年),图中站立者代表留学生。该漫画表明清末( )

A.留学生成为官员选拔主要对象 B.近代教育事业开始起步

C.选官制度带有新旧并存的色彩 D.传统选官制度仍受追捧

8.有学者说:“从戊戌到义和团再到辛亥,由托‘古’到灭洋再到皇权倒塌与复辟,纷纷扰扰,于是怀疑、否定与批判,成为他们的特色……力求突破19世纪以来盘踞在人们头脑和思想观念中的‘体用二元’僵化思维模式。”该学者意在说明( )

A.五四运动导致知识分子阵营决裂 B.新文化运动促进了人性的解放

C.当时各流派思想出现融合的趋势 D.新文化运动兴起有历史必然性

9.下列表述与下图标注地点对应正确的是( )

A.①出现中国最早专营股票的证券机构 B.②成立了中国人自办的第一家银行

C.③因京汉和陇海两大铁路开通而崛起 D.④实现了红军三大主力的胜利会师

10.下图为1943年延安县运输大队资本构成图,这反映了( )

注:光华商店、盐业公司为边区政府所办

A.边区经济形势良好 B.新民主主义经济发展

C.新型经营方式引入 D.抗战力量的日益壮大

11.民间歌曲往往带有时代印记。下图是中国近代某时段出版的歌曲集《人权之歌》(反饥饿反内战歌选),其中有《人权之歌》《美国货害人精》等歌曲。据此可知,这些歌曲( )

A.揭露了袁世凯破坏共和的阴谋 B.讴歌了中国共产党的政治主张

C.激励了全国民众参与抗战热情 D.批判了国民党倒行逆施的恶行

12.新中国建立后,社会上有观点认为,中国国力贫弱,政府应“施仁政”,与民休息,应多发展轻工业,改善民众生活。毛泽东在1953年指出,所谓仁政有两种:一种是为人民的当前利益,是小仁政;另一种是为人民的长远利益,是大仁政,重点应当放在大仁政上。毛泽东的谈话旨在( )

A.强调快速实现工业化的必要性 B.探索社会主义建设的新道路

C.加快社会主义三大改造的进程 D.重视改善民生实现共同富裕

13.1976年前,中国的城市化总体发展缓慢,城市化率较低。根据《中国城市化率现状调查报告》整理1949至1975年中国城市化发展状况如下:

对上表分析正确的是( )

A.第一阶段的主因是经济的恢复 B.第二阶段的主因是大跃进运动

C.第三阶段因国家进行政策调整 D.第四阶段因国民经济持续下滑

14.下图所示是四川(含重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏七个省区的历年投资占全国总投资比重变化情况。其中两次投资高潮出现的主要因素为( )

A.国家均衡发展的战略 B.边疆地区开发的需要

C.备战备荒的政治考量 D.“大跃进”运动的影响

15.2021年11月,中国和东盟宣布建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系,进一步明确中国和东盟双方商定领域深化务实合作的承诺。这说明我国( )

A.切实贯彻“亲诚惠容”理念 B.外交政策实现了重大调整

C.积极践行“真实亲诚”原则 D.为世界和平提出中国方案

16.面对近期的巴以冲突,王毅部长指出:中方反对和谴责一切伤害平民的行为,并指出以色列的行为已超越自卫范围,应停止对加沙民众的集体惩罚。同时强调,中方愿同沙特等阿拉伯国家一道,继续支持巴勒斯坦恢复民族权利的事业,推动巴勒斯坦问题重回“两国方案”正确轨道,得到全面、公正、持久解决。这一言论反映出中国( )

A.倡导建立国际政治新秩序 B.致力于落后国家的民族复兴

C.注重维护国际正义与和平 D.积极践行和平共处五项原则

二、非选择题

17.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉、唐、明时期的对外交流示意图

材料二

最早的西域仅指帕米尔高原东西两侧的中亚地区,后来逐渐包括了南亚次大陆、西亚的波斯、地中海的东罗马帝国以及西南亚的阿拉伯。元代汪大渊《岛夷志略》中频繁出现“西洋”的地名,如“龙牙门”和“北溜”,还有“舶往西洋”的说法,“旧港”条提到“西洋人”。元代周致中《异域志》记载有“西洋国”“在西南海中”,研究者认为指的是马八儿,位于今印度之东南海岸。明清时期接触到欧洲人,知其比历史上所接触之地更靠西,则“西”的概念又扩展为欧西,并呼以“泰西”“远西”,以示与早年之“西”的区别。

——以上材料均摘编自张国刚《中外文化关系通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对图中所蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分,归纳准确完整,分析逻辑清晰。)(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述古代中国人对“西”的概念的认识。(8分)

18.(18分)宣传画是时代变迁的真实反映,根据下列四幅宣传画,回答问题。

材料

民国初期《对得好》 1942年《结婚登记》

1960年《妹把红旗当嫁妆》 1978年《渔家女儿上大学》

(1)从上述宣传画中任选一幅,编写一幕对话场景。(要求:对话要紧扣时代背景;对话内容完整,语言逻辑清晰。)(6分)

(2)从以上四幅宣传画中,提炼一个主题,并结合所学知识予以说明。(要求:主题明确,史论结合,史实准确,语言逻辑清晰。)(12分)

历史答案及解析

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C D B A B C D A B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A C C A C

2.C【解析】材料中提到帝乙将天神制成人偶,与之搏斗并战胜了他,后帝乙在狩猎时被天雷劈死,殷商也日益衰落,帝乙不敬鬼神受到上天的惩罚,说明人们对鬼神的崇拜神圣不可侵犯,不允许挑战鬼神权威,故选C项;“武乙猎於河渭之间,暴雷,武乙震死……殷益衰”可知材料将殷商的衰落归咎于统治者不敬鬼神,借此强调敬鬼神的必要性,排除A项;商代王权与神权紧密结合主要体现在占卜,材料并未体现,排除B项;“殷益衰”说明材料只描述了殷商衰落的趋势,无法体现由盛而衰的动态过程,排除D项。

3.D【解析】据材料并结合选必二第10课所学—中国古代都城的特点可知,从夏到明清,中国古代都城、王宫和主要宫殿建筑都强调居中而建,讲求四方来朝;“中”的理念,体现出了国家认同观念的发展,故选D项;“城市建筑技术的成熟”不合逻辑,应为“城市建筑理念的发展”,排除A项;“中央集权制度的建立”不合时空,夏、商、西周时期中央集权制度尚未形成,排除B项;“多元”侧重差异性,与材料“中”的理念不断深化相悖,排除C项。

4.B【解析】东汉时期以“飞蝗过境”“猛虎渡河”“纵囚归狱”等为地方官员德政的书写模式与范本,这与董仲舒的新儒学成为官方正统思想有关,因为董仲舒的新儒学加入了“天人感应”的主张,而东汉时期的书写就反映了这样的特点,宋代儒学发展为理学,强调官员的社会责任感与担当,所以官员德政的书写模式就变为“民诵之”、“民受其惠,诵之”,所以儒学的发展变化影响了对官员的评价,故选B;经济发展会促进观念转变,但中国古代对官员的评价不是以经济发展为根本目的,而是以维护封建统治为根本,排除A;题干所述不是官员的考核方式,而是对官员德政的书写方式发生了变化,排除C;题干所述是对官员德政的书写模式变化,而不是社会治理模式的变革,排除D。

5.A【解析】根据所学知识可知,晋商票号是明清时期才出现的,在南宋时期不可能出现,故A项错误,符合题意;南宋时期,商品经济发达,泛舟运河之上是可能出现的,故B项正确,不符合题意;南宋时期,商品经济发达,市民阶层壮大,娱乐活动丰富,赴娱乐场所看戏是可能出现的,故C项正确,不符合题意;南宋时期,商品经济发达,夜市繁荣,亥时(21:00—23:00):逛临安夜市是可能出现的,故D项正确,不符合题意。

6.C【解析】明代对乡饮酒礼的主持者、宾客等级作了严格的规定,品行不端的犯法之人在乡饮酒礼上会被单独列出,充分发挥乡饮酒礼的道德教化作用,故选B项;乡饮酒礼是在巩固原有的社会秩序,重塑社会秩序没法体现,排除A项;由“古代一种融合礼、乐、诗、教于一体的礼仪制度”可知,明代乡饮酒礼并未创新周礼的基本内容,排除C项;乡饮酒礼是民间自发组织的一种形式,不属于政府基层治理,排除D项。

7.C【解析】据材料“留学生”“新进士”并结合所学知识近代中国选官制度内容可知,清政府废除科举制度后,社会各界畅言新学,各地学子也纷纷留洋求学,为了笼络人才,清政府开辟了各种途径招募留学生,到1908年,距废除科举已三年,然而清政府并没有用新的模式来选拔和管理这些受过新式教育的知识分子,还是沿用了科举时代的老一套,用进士、举人等给予赏赐,反映了选官制度带有新旧并存的色彩,故选C项;没有将官员选拔对象进行对比,无法得出留学生成为官员选拔的主要对象,排除A项;早在洋务运动时,近代教育事业就开始起步,排除B项;科举制度被废除的时间在1905年,排除D项。

8.D【解析】据材料“于是怀疑、否定与批判,成为他们的特色”并结合所学晚清时期的救亡图存可知,鸦片战争以来,国人学习西方器物、制度等的努力都失败了,人们认识到中国的状况依然黑暗,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢地束缚着,因此知识分子发起新文化运动,宣扬民主与科学,故选D项;五四运动促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,而新文化运动后期,部分知识分子大力宣传马克思主义,但材料体现的是不同时期思想的变迁,并非同一时期不同阵营的论战,看不出“阵营决裂”,排除A项;新文化运动高举民主与科学的旗帜,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义,但人性解放是释放人的天性,思想解放和人性解放并不一致,且材料信息不涉及“人性解放”的相关内容,排除B项;材料“怀疑、否定与批判,成为他们的特色”表明当时知识分子怀疑、否定和批判,如新文化运动反对孔教等,并非强调“融合”,且“融合”的说法不符合史实,排除C项。

9.A【解析】据题中地图可知,①为上海,上海平准股票公司是中国最早专营股票的证券机构,位于上海,对应正确,故选A项;中国人自办的第一家银行是中国通商银行,位于上海,②位于湖北,对应错误,排除B项;因京汉和陇海两大铁路开通而崛起的城市是郑州,位于河南,③位于河北,对应错误,排除C项;红军三大主力的胜利会师是在甘肃会宁,④为陕西,对应错误,排除D项。

10.B【解析】据图示可知,延安县运输大队的资本构成中既包括边区政府创办的公有企业的投资,也包括了其他类型的私有制经济成分,反映了运输大队兼有公私经济并且兼顾公私两方的经营方式,即新民主主义经济发展,故选B项;据材料“延安县运输大队资本构成图”可知,体现了运输大队的经营方式,仅有运输大队的经营不能得出边区经济形势良好的结论,排除A项;股份制公司近代以来在西欧最早出现,虽然运输大队采用了股份制的经营方式,但图示不能说明采用股份制经营的时间,新型经营方式的引入与材料信息不符,排除C项;抗战力量的壮大得益于根据地和全国各阶层团结一致抗战,运输大队的资本构成不能说明抗战力量的日益壮大,排除D项。

11.D【解析】据材料“有《人权之歌》《美国货害人精》等歌曲”,结合所学知识国民党政权的统治危机内容可知,“反饥饿反内战”发生于解放战争时期,国统区由于国民党的独裁统治,严重破坏了人权,加上国民党出卖国家利益,以致美国商品大肆倾销,所以这些歌曲批判了国民党倒行逆施的恶行,故选D项;从“反内战”“美国货”等信息可知,这是1946年爆发的“抗议美军暴行”运动时的歌曲,属于南京国民政府统治时期,排除A项;结合所学知识第二条战线的内容可知,此次运动核心是“反饥饿、反内战、反迫害”矛头直至南京国民政府的反动行为,没有涉及中国共产党的政治主张,排除B项;结合所学知识第二条战线的内容可知,1946年第二条战线的形成,有力地配合了人民解放军作战,而非激发民众抗战热情,排除C项。

12.A【解析】据材料“应多发展轻工业,改善民众生活”“为人民的当前利益,是小仁政”“为人民的长远利益……重点应当放在大仁政上”等并结合所学可知,社会上的观点认为应多发展轻工业以改善民众生活,这种观点在毛泽东同志看来是“小仁政”,针对新中国工业落后状况及严峻的国际形势,优先发展重工业,改变工业落后面貌,才是有利于国计民生的“大仁政”,故选A项;1956年底三大改造完成才标志着中国正式进入社会主义建设时期,排除B项;三大改造属于生产关系的变革,而材料主旨是为人民谋长远利益,发展生产力(工业化),排除C项;“重视改善民生”属于“小仁政”,毛泽东同志强调的是工业化的“大仁政”,排除D项。

13.C【解析】据材料信息可知,1961—1964城市化率降低,结合所学新中国经济建设的史实可知,这是三年经济困难的背景下进行国民经济调整的结果,故选C项;1949—1952城市化率降低是由于进行土地改革,排除A项;1953—1960城市化率增加的原因前期是工业化,后期是大跃进,排除B项;1965—1975城市化率下降是由于文革的影响,“持续”一词过于绝对,排除D项。

14.C【解析】据材料信息可知,1964—1971年间出现两次投资高潮,结合新中国经济建设的史实可知,由于中苏交恶和中美关系的持续恶化,为了增强我国国防实力,实行三线建设,推动中西部发展,故选C项;当时中西部的发展是基于国防的考量,并不是国家均衡发展战略的结果,中西部的开发,有利于均衡发展,排除A项;1964—1975年间的两次高潮主要源于三线建设,边疆开发不是这一时期的主要原因,排除B项;1958年大跃进,与材料时间不符,排除D项。

15.A【解析】结合所学知识可知,切实贯彻“亲诚惠容”理念是2013年对周边国家提出的外交理念,而东盟成员国多属于中国的周边国家,材料中中国与东盟建立全面战略伙伴关系属于切实贯彻“亲诚惠容”理念,故选A项;2021年我国外交政策没有做了重大调整,排除B项;积极践行“真实亲诚”原则是针对非洲的提出的外交理念,排除C项;2014年提出为世界和平提出中国方案,体现中国面对世界问题的态度,排除D项。

16.C【解析】据材料可知面对近期的巴以冲突,王毅部长表达了中方对巴以冲突的关切,对平民的保护以及对公正和平解决巴以冲突的盼望,故选C项;“建立国际政治新秩序”不合题意,与材料中王毅部长是对巴以冲突的关切相悖,排除A项;“落后国家的民族复兴”不合题意,与材料“支持巴勒斯坦恢复民族权利的事业”相悖,排除B项;“践行和平共处五项原则”不合题意,与材料中国推动巴以冲突的和平解决相悖,排除D项。

17.(1)示例一 中国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海路为主的变化。(2分)

我国的对外交通在两汉时期初步形成。汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了中外交往。但由于当时我国政治经济中心在黄河中上游地区,海上丝绸之路并不占主要地位。唐朝时,随着南方经济的发展和造船技术的进步,海上丝绸之路与陆上丝绸之路一样成为主要通道,形成了“海陆并举”的局面。宋朝以后,因为经济重心逐步南移、北方战乱、南方相对安定、造船技术和航海技术的发展等,海上丝绸之路成为对外交往的主要通道。明初郑和下西洋达到了中国古代海上丝绸之路的巅峰。(6分)

总之,我国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海陆并举,再到以海路为主的转变,对外交往范围不断扩大。(2分)

示例二 古代中国对外交往促进了中外文明交流。(2分)

从物质交流看,中国的丝绸、瓷器、漆器、铁器等通过丝绸之路传到西方。西域的“汗血马”、苜蓿、葡萄、西瓜和带有“胡”字的物种基本都是经由西域传入中国;棉花、香料、珠宝、金银器皿等逐渐传入中国。

从技术交流看,中国的养蚕和缫丝技术、漆器制造技术、治铁技术,四大发明等经由陆路、海路传到西方。

从文化交流看,佛教从印度经中亚传入中国,佛教石窟,融汇东西艺术风格。袄教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传入中国。中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈广受欢迎,中医药知识随炼丹术传到阿拉伯地区。(6分)

总之,古代中国对外交往历史悠久,在物质、技术、文化等方面进行了全面交流。扩大了中华文化的影响力,促进了世界文明的进步。(2分)

(2)古代中国人对“西”的认识具有渐进式的特点。汉唐时代,“西”就是“西域”,大体在中亚、西亚和西南亚等地区。宋元时期,“西”偏向“西洋”,主要是南海地区和印度洋。明清时期认为“西”的重点是“泰西”即欧洲地区。(8分)

【解析】(1)本题是开放性试题,答案言之成理即可。首先,从图示中的得出历史信息,如:中国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海路为主的变化。然后进行阐释,可以从西汉、唐朝、宋朝、明初四个时间的交往线路进行说明,如:我国的对外交通在两汉时期初步形成。汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了中外交往。但由于当时我国政治经济中心在黄河中上游地区,海上丝绸之路并不占主要地位。唐朝时,随着南方经济的发展和造船技术的进步,海上丝绸之路与陆上丝绸之路一样成为主要通道,形成了“海陆并举”的局面。宋朝以后,因为经济重心逐步南移、北方战乱、南方相对安定、造船技术和航海技术的发展等,海上丝绸之路成为对外交往的主要通道。明初郑和下西洋达到了中国古代海上丝绸之路的巅峰。最后,进行总结升华,如:总之,我国古代对外交往路线经历了由陆路为主到海陆并举,再到以海路为主的转变,对外交往范围不断扩大。

(2)古代中国人对“西”的认识具有渐进式的特点。据材料“最早的西域仅指帕米尔高原东西两侧的中亚地区”可知汉唐时代,“西”就是“西域”,大体在中亚、西亚和西南亚等地区。据材料“位于今印度之东南海岸”可知宋元时期,“西”偏向“西洋”,主要是南海地区和印度洋。据材料“又扩展为欧西”可知明清时期认为“西”的重点是“泰西”即欧洲地区。

18.(1)示例:1978年《渔家女儿上大学》(2分)

姐姐:妹,明天我就要上大学了,今天你和我再去采一次莲蓬吧!

妹妹:好呀,那我们现在就走。姐上学离开了家,那大学里是咋样你以后可要写信告诉我。

姐姐:肯定写。去年年底恢复的高考制度让姐有了更多的学习机会,大学里可以学习更深奥的专业知识,我到校后一定珍惜这来之不易的机会,加倍努力学成之后报效祖国。

妹妹:我要向姐学习,我也要上大学!

姐姐:好妹妹,有志向!公平公正考试制度的恢复,会让越来越多的学子进入高校深造,让我们共同为祖国的振兴而读书。

妹妹:好!……姐姐,快看好大的莲蓬!(4分)

(2)主题:随着时代的变迁和社会的进步,女性的地位逐渐得到提高。(2分)

论述:辛亥革命推翻封建君主专制统治,建立了中华民国,一系列束缚女性的习俗被破除,女性的社会地位有所提高,更多的女性开始接受教育。1942年,晋冀鲁豫边区政府领布了《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》对结婚、订婚、离婚做了详细规定,强调了婚姻自由、平等的原则,这些都明确地反映在结婚证书上。1960年,全面建设社会主义时期,女性同样参与社会劳动,对经济建设作出重要贡献。1978年,教育进一步得到发展,并且随着高考制度的恢复,越来越多的女性也能接受高等教育。(8分)

综上所述,随着社会的变迁以及共产党的领导,女性逐渐享有与男子平等的受教育权、劳动权、婚姻权等,社会地位逐渐提高。(2分)

【解析】

(1)选取图4中1978年《渔家女儿上大学》,结合相关史实编写对话,对话的内容要求紧扣时代背景,围绕的主题应该是1977年恢复高考。

(2)从上面四幅图中可以得出的主题:中国近现代女性社会地位得到提高。然后结合相关史实进行论证,从辛亥革命,中华民国的成立、1942年晋冀鲁豫边区政府《结婚登记》、全面建设社会主义时期,女性对经济建设的贡献,1978年,更多的女性接受教育等角度进行说明。最后进行总结,随着社会的变迁以及共产党的领导,女性逐渐享有与男子平等的受教育权、劳动权、婚姻权等,社会地位逐渐提高。

同课章节目录