江苏省百校联考2023-2024学年高三上学期第二次考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省百校联考2023-2024学年高三上学期第二次考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 189.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 11:33:04 | ||

图片预览

文档简介

江苏省百校联考高三年级第二次考试

历 史 试 卷

本试卷满分 100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)(下)。

一、选择题:本大题共 16题,每题3分,共48分。在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.新石器早中期遗址多分布在太行山和豫西山地与华北平原的交汇区,新石器时代晚期遗址则普遍分布在渭河平原、华北平原和黄淮平原。这一变化表明

A.中华文明从多元走向一体 B.原始农业有了进一步发展

C.原始人群摆脱了自然限制 D.中国已经迈入了阶级社会

2.2002 年湖南龙山县里耶古城出土了秦朝邮筒“迁陵以邮行洞庭”,同时出土的公文简牍中也频繁出现“洞庭郡”。据《史记》《汉书》等文献记载,秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”的记录。这说明

A.考古发现可以弥补史书不足 B.文书制度拓展了秦朝的疆域

C.秦朝郡县制的情况难以考证 D.两种文献史料无法相互印证

3.唐永徽元年(650年),雍州等地爆发蝗灾后,按制“里正言于县,县申州,州申省(尚书省)”,经门下省“取裁”,上报皇帝,再经“细勘”“检覆”,最后于永徽二年(651年)颁旨“以正、义仓赈贷”。据此可知,唐代

A.基层组织成为救灾主体 B.三省一体化的趋势加强

C.地方政区向省州县演化 D.中枢决策效能有待提高

4.表1为宋代出版的各类农书的数量统计。这折射出宋代

表1

分类 数量 占宋代农书比例

耕作、工具、水利 2 1.42%

粮食作物 2 1.42%

经济作物 24 17.02%

观赏性作物(花、果、竹) 55 39.01%

A.农耕技术取得重大突破 B.农民的职业更换相对自由

C.农业的商品化程度提高 D.美洲的高产作物推广种植

【高三历史 第1页(共4页)】 ·24-209C·

5.传统文人画题材主要是山水、“四君子”等,人物画极少,鬼怪的领域就更少有人涉及。但到了清代,文人对鬼怪的兴趣却忽然增加,以鬼怪为题材、“以鬼喻人”、讽喻世事的文人画渐多起来。这种变化反映出清代

A.绘画风格趋向写实 B.艺术领域出现批判与反抗意识

C.市民文化异常繁荣 D.程朱理学的统治地位开始动摇

6.19 世纪70年代,针对日本阻止琉球国向中国进贡的情况,有地方督抚在上奏中强调,琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”;中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。这反映出当时

A.清朝与琉球的宗藩关系解体 B.清廷积极发展朝贡贸易

C.清朝官员新旧外交观念并存 D.边疆危机得到有效化解

7.严复把英语中的 society翻译为“群”。康有为、梁启超认为“合群”是传播新知、开启民智、实现自强的有效手段。康、梁等人“合群立国”的主要举措之一便是创建学会,因此学会应运而生。由此可知,维新派

A.注重宣传维新思想 B.重视发动底层民众

C.主张全面彻底改革 D.积极发展新式教育

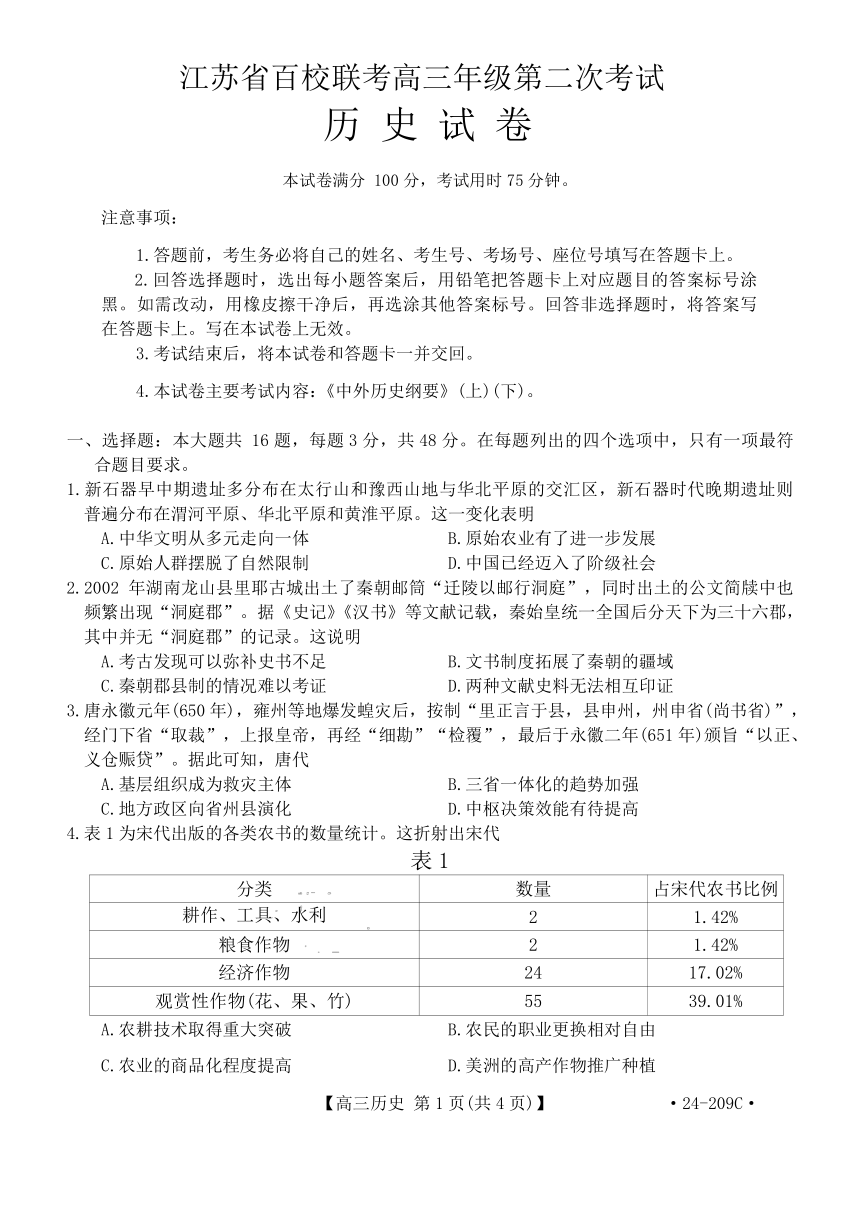

8.图1为1913 年7月的时政漫画《金钱之作用》。漫画中一条狗坐在写着“政党”二字的纸张上,向手持金钱的人摇尾乞怜。该漫画意在

A.揭露袁世凯复辟帝制的阴谋

B.表达对民主政治的担忧

C.讽刺北洋政府出卖国家利益

D.谴责列强干涉中国内政

9.1948年2月 19 日,国民政府公布的《土地改革方案》指出,“土地改革的目标之一为耕者有其田,所以全国农耕土地,应自即日起,一律归现耕农民所有”。方案制定者指出,先解决农民的土地问题,待农村经济复苏之后,再逐步实行大农场制度。国民政府此举

A.旨在应对严峻的统治危机 B.扭转了三大战役的战略态势

C.推动了农业的现代化进程 D.暴露了国民党独裁的真面目

10.表2 为新中国成立初期《人民日报》“读者来信”栏目中所报道的部分内容。这些报道

表2

时间 内容

1951年 湖南华容县完成了修堤大事

甘肃永登县决心努力增殖牛羊

1952年 山西富家滩煤矿修理厂铁铆组工人提前完成第一季生产任务,为国家节约三万多斤小米

太原钢铁厂炼钢部工人在大炼钢过程中创造了多项新纪录

A.展现了社会主义工业化的伟大成就

B.反映出人民对新中国的认同

C.说明全面建设社会主义中出现曲折

D.体现计划经济体制的优越性

【高三历史 第 2页(共4页)】 ·24- 209C.

11.在北印度、中亚和我国新疆地区出土了许多公元前 3—4世纪具有希腊元素的文物。如图2所示是源于古希腊神话小爱神形象的带翼天使壁画。这些文物可以佐证

A.希腊诸神成为亚洲人的共同信仰

B.罗马帝国与汉朝建立了商贸联系

C.亚历山大东征促进希腊文化传播

D.阿拉伯商人的足迹最远到达中亚

12.欧洲中世纪的地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三个已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。当时地图的绘制表明

A.各大文明区域彼此隔绝 B.教会控制西欧社会的精神生活

C.欧洲成为世界经济中心 D.日耳曼入侵导致欧洲文化断层

13.在1500年之前的印度洋,非洲传统的独桅三角帆船、中国的平底帆船、印度和阿拉伯的商船,都是在没有本国军舰的护航下自由航行的。1500年后,一切都改变了,葡萄牙人打败了埃及和印度联合舰队,夺取了多个贸易城市,控制了航道和港口城市,垄断了商品贸易。这一变化反映出当时

A.自由贸易盛行 B.世界殖民霸权转移

C.东西商路受阻 D.世界贸易格局演变

14.17世纪,现代家庭观念在欧洲出现,孩子被看作是家庭中的重要成员,父母亲自抚育孩子、重视培养亲子关系、关注子女教育成为当时英国的新风气。这一现象主要源于

A.民主政治发展完善 B.工厂制度进一步推广

C.人文主义得到弘扬 D.欧洲城市中大学兴起

15.1951年,美国通过了《1951年贸易条件的附加法令》,对来自“苏联以及被外国政府或世界共产主义运动组织所统治与控制的国家和地区”的进口不予以最惠国待遇。1952年,斯大林提出了“两个平行市场”的重要理论,认为“统一的无所不包的世界市场瓦解了”。这反映出

A.美国断绝了与苏联经济交流 B.冷战局势不断加剧

C.世界经济发展缺乏协调机制 D.苏联模式出现弊端

16.1991年4月,日本向海湾地区派出扫雷部队。这是日本首次参与联合国维和行动。此次维和行动结束后,日本政府在国内不断宣传维和行动的成果。1992 年 6 月,日本国会通过了《联合国维持和平行动合作法》。这一系列事件表明

A.联合国成为日本谋求霸权的工具 B.日本利用国际形势谋求政治大国

C.世界多极化的发展趋势开始出现 D.霸权主义是破坏世界和平的主因

二、非选择题:本大题共4题,共52分。

17.(15 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 曼彻斯特是海洋时代的产物,它本身并非海滨所在,丰富的煤炭资源让它获得了显要地位。1789年首台蒸汽机在曼彻斯特城内安装,于是商业中心曼彻斯特表现出强烈的集聚效应,纺织厂、骨粉厂、煤气厂、印刷厂、制革厂等相伴而至。作为支柱产业的棉纺织业,所用大量原棉来自遥远的美洲、亚洲和非洲,其棉织品既供内销,更重外贸。曼彻斯特为周围的工业城镇提供了优良的商业服务,成为兰开夏工业区的磁场。 曼彻斯特市中心是商业、仓库和办公设施所在地。四周紧挨着河谷的连片的厂房和工人“背靠背式”“大杂院”式的住宅,被淹没在烟雾之中。 中产阶级的商人和厂主则纷纷外迁郊区。

——摘编自《城市空间发展模式与经济发展——以近代上海与曼彻斯特为例》

材料二 租界成为近代上海城市的发端,其设立之初因“风俗习惯等种种不同”,致使“华洋分居”成为既定的制度。 1853年小刀会攻陷上海县城,大批华人涌入租界,形成“华洋杂居”格局。面对租界的一再扩张,上海民族资本家在20世纪的头十年中积极兴修马路,开办工厂,

【高三历史 第3页(共4页)】 ·24-209C·

形成闸北工业区;民国成立后,于1912年拆除了老县城的城墙,使南市、租界、闸北连成一片,以外滩和南京路为贸易中心,外围则是工厂区和工人住宅区,中间还有富人的花园洋房。上海作为国际性都市,还把西方的城市文明传入中华大地。

——摘编自艾萍《近代上海城市化特征初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动近代英国曼彻斯特城兴起的主要因素。(6分)

(2)根据材料二,指出近代上海在城市空间布局上与曼彻斯特的不同。(4分)

(3)根据上述材料,简析近代工业城市兴起对社会发展的影响。(5 分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 历代王朝皆非常重视对边疆的经略。古代的西南边疆远离中原,地处遐荒,壤接外域。时至秦代,通五尺道,并在西南置吏。在西汉经营西南夷之前,西南部落林立,编发之民从事着渔猎耕牧生活。西汉在此设置郡县,营城立邑,垦殖生产。这一时期西南夷地区发生过多次反抗当地官府的行动,两汉政府都坚决平定了叛乱。

元朝开辟了“入湖广道”,修建了遍布西南、管理严密的驿站,以便军队与物资调动。许多内地百姓也通过滇川黔地区发达的交通线不断移入西南边疆,加快了“大杂居、小聚居”民族分布形态的形成过程。《元史·地理志》中不无自豪地夸耀:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——据马亚辉《边疆经略与交通变迁的互动》等整理

(1)根据材料,指出秦汉朝经略西南边疆的举措。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析历代经营西南地区的历史意义。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 本志经过三年,发行已满三十期;所说的都是极平常的话,社会上却大惊小怪,八面非难。他们所非难本志的,无非是破坏孔教,破坏礼法,破坏旧文学,破坏旧政治(特权人治)这几条罪案。这几条罪案,本社同人当然直认不讳。社会上最反对的,是钱玄同先生废汉文的主张。他只因为自古以来汉文的书籍,几乎每本每页每行,都带着反对德赛两先生的臭味;他愤极了才发出这种激切的议论。像钱先生这种用石条压驼背的医法,本志同人多半是不大赞成的。西洋人因为拥护德赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。若因为拥护这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。此时正是我们中国用德先生的意思废了君主第八年的开始,所以我要写出本志得罪社会的缘由,布告天下。

——摘编自陈独秀《本志罪案之答辩书》

(1)根据材料,概括陈独秀认为《新青年》杂志得罪社会的缘由。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价陈独秀的《本志罪案之答辩书》。(6分)

20.(13 分)阅读材料,完成下列要求。

材料 图3、图4分别是1951年、1961年中国对外贸易额占比统计示意图。

提取1951—1961年我国对外贸易的变化信息,并结合所学知识作出合理解释。

历 史 试 卷

本试卷满分 100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)(下)。

一、选择题:本大题共 16题,每题3分,共48分。在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.新石器早中期遗址多分布在太行山和豫西山地与华北平原的交汇区,新石器时代晚期遗址则普遍分布在渭河平原、华北平原和黄淮平原。这一变化表明

A.中华文明从多元走向一体 B.原始农业有了进一步发展

C.原始人群摆脱了自然限制 D.中国已经迈入了阶级社会

2.2002 年湖南龙山县里耶古城出土了秦朝邮筒“迁陵以邮行洞庭”,同时出土的公文简牍中也频繁出现“洞庭郡”。据《史记》《汉书》等文献记载,秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”的记录。这说明

A.考古发现可以弥补史书不足 B.文书制度拓展了秦朝的疆域

C.秦朝郡县制的情况难以考证 D.两种文献史料无法相互印证

3.唐永徽元年(650年),雍州等地爆发蝗灾后,按制“里正言于县,县申州,州申省(尚书省)”,经门下省“取裁”,上报皇帝,再经“细勘”“检覆”,最后于永徽二年(651年)颁旨“以正、义仓赈贷”。据此可知,唐代

A.基层组织成为救灾主体 B.三省一体化的趋势加强

C.地方政区向省州县演化 D.中枢决策效能有待提高

4.表1为宋代出版的各类农书的数量统计。这折射出宋代

表1

分类 数量 占宋代农书比例

耕作、工具、水利 2 1.42%

粮食作物 2 1.42%

经济作物 24 17.02%

观赏性作物(花、果、竹) 55 39.01%

A.农耕技术取得重大突破 B.农民的职业更换相对自由

C.农业的商品化程度提高 D.美洲的高产作物推广种植

【高三历史 第1页(共4页)】 ·24-209C·

5.传统文人画题材主要是山水、“四君子”等,人物画极少,鬼怪的领域就更少有人涉及。但到了清代,文人对鬼怪的兴趣却忽然增加,以鬼怪为题材、“以鬼喻人”、讽喻世事的文人画渐多起来。这种变化反映出清代

A.绘画风格趋向写实 B.艺术领域出现批判与反抗意识

C.市民文化异常繁荣 D.程朱理学的统治地位开始动摇

6.19 世纪70年代,针对日本阻止琉球国向中国进贡的情况,有地方督抚在上奏中强调,琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”;中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。这反映出当时

A.清朝与琉球的宗藩关系解体 B.清廷积极发展朝贡贸易

C.清朝官员新旧外交观念并存 D.边疆危机得到有效化解

7.严复把英语中的 society翻译为“群”。康有为、梁启超认为“合群”是传播新知、开启民智、实现自强的有效手段。康、梁等人“合群立国”的主要举措之一便是创建学会,因此学会应运而生。由此可知,维新派

A.注重宣传维新思想 B.重视发动底层民众

C.主张全面彻底改革 D.积极发展新式教育

8.图1为1913 年7月的时政漫画《金钱之作用》。漫画中一条狗坐在写着“政党”二字的纸张上,向手持金钱的人摇尾乞怜。该漫画意在

A.揭露袁世凯复辟帝制的阴谋

B.表达对民主政治的担忧

C.讽刺北洋政府出卖国家利益

D.谴责列强干涉中国内政

9.1948年2月 19 日,国民政府公布的《土地改革方案》指出,“土地改革的目标之一为耕者有其田,所以全国农耕土地,应自即日起,一律归现耕农民所有”。方案制定者指出,先解决农民的土地问题,待农村经济复苏之后,再逐步实行大农场制度。国民政府此举

A.旨在应对严峻的统治危机 B.扭转了三大战役的战略态势

C.推动了农业的现代化进程 D.暴露了国民党独裁的真面目

10.表2 为新中国成立初期《人民日报》“读者来信”栏目中所报道的部分内容。这些报道

表2

时间 内容

1951年 湖南华容县完成了修堤大事

甘肃永登县决心努力增殖牛羊

1952年 山西富家滩煤矿修理厂铁铆组工人提前完成第一季生产任务,为国家节约三万多斤小米

太原钢铁厂炼钢部工人在大炼钢过程中创造了多项新纪录

A.展现了社会主义工业化的伟大成就

B.反映出人民对新中国的认同

C.说明全面建设社会主义中出现曲折

D.体现计划经济体制的优越性

【高三历史 第 2页(共4页)】 ·24- 209C.

11.在北印度、中亚和我国新疆地区出土了许多公元前 3—4世纪具有希腊元素的文物。如图2所示是源于古希腊神话小爱神形象的带翼天使壁画。这些文物可以佐证

A.希腊诸神成为亚洲人的共同信仰

B.罗马帝国与汉朝建立了商贸联系

C.亚历山大东征促进希腊文化传播

D.阿拉伯商人的足迹最远到达中亚

12.欧洲中世纪的地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三个已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。当时地图的绘制表明

A.各大文明区域彼此隔绝 B.教会控制西欧社会的精神生活

C.欧洲成为世界经济中心 D.日耳曼入侵导致欧洲文化断层

13.在1500年之前的印度洋,非洲传统的独桅三角帆船、中国的平底帆船、印度和阿拉伯的商船,都是在没有本国军舰的护航下自由航行的。1500年后,一切都改变了,葡萄牙人打败了埃及和印度联合舰队,夺取了多个贸易城市,控制了航道和港口城市,垄断了商品贸易。这一变化反映出当时

A.自由贸易盛行 B.世界殖民霸权转移

C.东西商路受阻 D.世界贸易格局演变

14.17世纪,现代家庭观念在欧洲出现,孩子被看作是家庭中的重要成员,父母亲自抚育孩子、重视培养亲子关系、关注子女教育成为当时英国的新风气。这一现象主要源于

A.民主政治发展完善 B.工厂制度进一步推广

C.人文主义得到弘扬 D.欧洲城市中大学兴起

15.1951年,美国通过了《1951年贸易条件的附加法令》,对来自“苏联以及被外国政府或世界共产主义运动组织所统治与控制的国家和地区”的进口不予以最惠国待遇。1952年,斯大林提出了“两个平行市场”的重要理论,认为“统一的无所不包的世界市场瓦解了”。这反映出

A.美国断绝了与苏联经济交流 B.冷战局势不断加剧

C.世界经济发展缺乏协调机制 D.苏联模式出现弊端

16.1991年4月,日本向海湾地区派出扫雷部队。这是日本首次参与联合国维和行动。此次维和行动结束后,日本政府在国内不断宣传维和行动的成果。1992 年 6 月,日本国会通过了《联合国维持和平行动合作法》。这一系列事件表明

A.联合国成为日本谋求霸权的工具 B.日本利用国际形势谋求政治大国

C.世界多极化的发展趋势开始出现 D.霸权主义是破坏世界和平的主因

二、非选择题:本大题共4题,共52分。

17.(15 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 曼彻斯特是海洋时代的产物,它本身并非海滨所在,丰富的煤炭资源让它获得了显要地位。1789年首台蒸汽机在曼彻斯特城内安装,于是商业中心曼彻斯特表现出强烈的集聚效应,纺织厂、骨粉厂、煤气厂、印刷厂、制革厂等相伴而至。作为支柱产业的棉纺织业,所用大量原棉来自遥远的美洲、亚洲和非洲,其棉织品既供内销,更重外贸。曼彻斯特为周围的工业城镇提供了优良的商业服务,成为兰开夏工业区的磁场。 曼彻斯特市中心是商业、仓库和办公设施所在地。四周紧挨着河谷的连片的厂房和工人“背靠背式”“大杂院”式的住宅,被淹没在烟雾之中。 中产阶级的商人和厂主则纷纷外迁郊区。

——摘编自《城市空间发展模式与经济发展——以近代上海与曼彻斯特为例》

材料二 租界成为近代上海城市的发端,其设立之初因“风俗习惯等种种不同”,致使“华洋分居”成为既定的制度。 1853年小刀会攻陷上海县城,大批华人涌入租界,形成“华洋杂居”格局。面对租界的一再扩张,上海民族资本家在20世纪的头十年中积极兴修马路,开办工厂,

【高三历史 第3页(共4页)】 ·24-209C·

形成闸北工业区;民国成立后,于1912年拆除了老县城的城墙,使南市、租界、闸北连成一片,以外滩和南京路为贸易中心,外围则是工厂区和工人住宅区,中间还有富人的花园洋房。上海作为国际性都市,还把西方的城市文明传入中华大地。

——摘编自艾萍《近代上海城市化特征初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动近代英国曼彻斯特城兴起的主要因素。(6分)

(2)根据材料二,指出近代上海在城市空间布局上与曼彻斯特的不同。(4分)

(3)根据上述材料,简析近代工业城市兴起对社会发展的影响。(5 分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 历代王朝皆非常重视对边疆的经略。古代的西南边疆远离中原,地处遐荒,壤接外域。时至秦代,通五尺道,并在西南置吏。在西汉经营西南夷之前,西南部落林立,编发之民从事着渔猎耕牧生活。西汉在此设置郡县,营城立邑,垦殖生产。这一时期西南夷地区发生过多次反抗当地官府的行动,两汉政府都坚决平定了叛乱。

元朝开辟了“入湖广道”,修建了遍布西南、管理严密的驿站,以便军队与物资调动。许多内地百姓也通过滇川黔地区发达的交通线不断移入西南边疆,加快了“大杂居、小聚居”民族分布形态的形成过程。《元史·地理志》中不无自豪地夸耀:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——据马亚辉《边疆经略与交通变迁的互动》等整理

(1)根据材料,指出秦汉朝经略西南边疆的举措。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析历代经营西南地区的历史意义。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 本志经过三年,发行已满三十期;所说的都是极平常的话,社会上却大惊小怪,八面非难。他们所非难本志的,无非是破坏孔教,破坏礼法,破坏旧文学,破坏旧政治(特权人治)这几条罪案。这几条罪案,本社同人当然直认不讳。社会上最反对的,是钱玄同先生废汉文的主张。他只因为自古以来汉文的书籍,几乎每本每页每行,都带着反对德赛两先生的臭味;他愤极了才发出这种激切的议论。像钱先生这种用石条压驼背的医法,本志同人多半是不大赞成的。西洋人因为拥护德赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。若因为拥护这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。此时正是我们中国用德先生的意思废了君主第八年的开始,所以我要写出本志得罪社会的缘由,布告天下。

——摘编自陈独秀《本志罪案之答辩书》

(1)根据材料,概括陈独秀认为《新青年》杂志得罪社会的缘由。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价陈独秀的《本志罪案之答辩书》。(6分)

20.(13 分)阅读材料,完成下列要求。

材料 图3、图4分别是1951年、1961年中国对外贸易额占比统计示意图。

提取1951—1961年我国对外贸易的变化信息,并结合所学知识作出合理解释。

同课章节目录