福建省漳州市华安县2023-2024学年高三上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省漳州市华安县2023-2024学年高三上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 161.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-20 10:32:38 | ||

图片预览

文档简介

华安县2023-2024学年高三上学期12月月考历史试卷

(总分: 100分,考试时间: 75 分钟)

一、选择题: (本题共 16小题, 每小题3分共 48 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.汉初,丞相位高权重,辅佐天子处理政务,出现了多位如萧何这样的名相。但汉武帝时,多位丞相虽由列侯继任,但大都谨小慎微,难有建树。出现这一变化的原因是

A.丞相职能的扩大 B.外朝权力的扩大

C.中央官制的调整 D.中央集权的加强

2.顾炎武对寻章摘句的“俗儒之学”十分鄙弃,他不屑于做玩弄辞章的“文人”,对天文、地理、九经、诸史、河漕、兵工、山岳、风俗、吏治、财赋、典礼、制度、文物,莫不加以精究。由此可见,顾炎武( )

A.崇尚个性自由 B.重视学术的社会担当

C.批判孔孟儒学 D.继承心学的治学精神

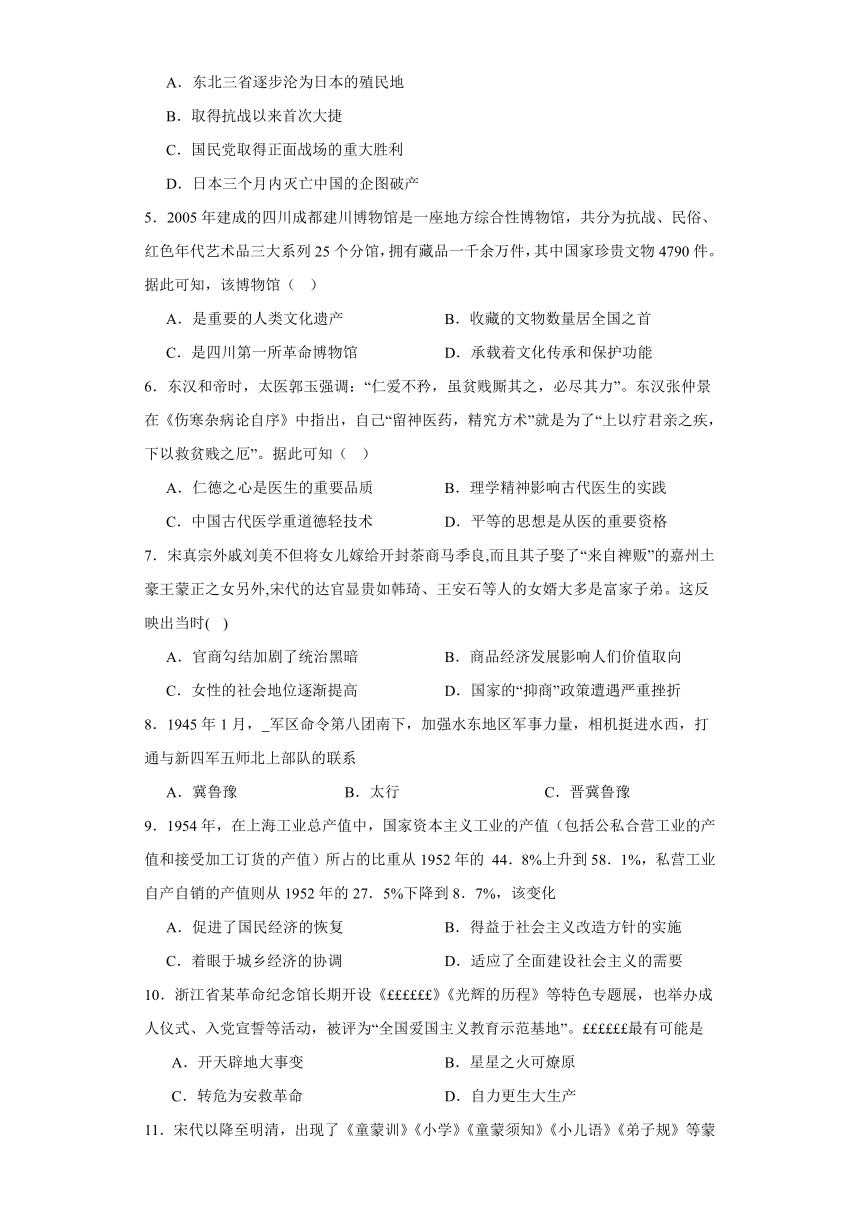

3.下表呈现了中国近代后期城市化发展的状况。对此解读正确的是,中国

统计时间 城市化率 文献依据

民国初年 21% 卜凯《中国土地利用》1941年

20世纪30年代 28% 孙本文《现代中国社会问题》1946年

1949年 17.4% 罗时凡《中国国情大事典》1993年

A.城市化未引起社会关注 B.缺乏城市化的物质基础

C.民国时期研究结论失实 D.城市化受阻于政治环境

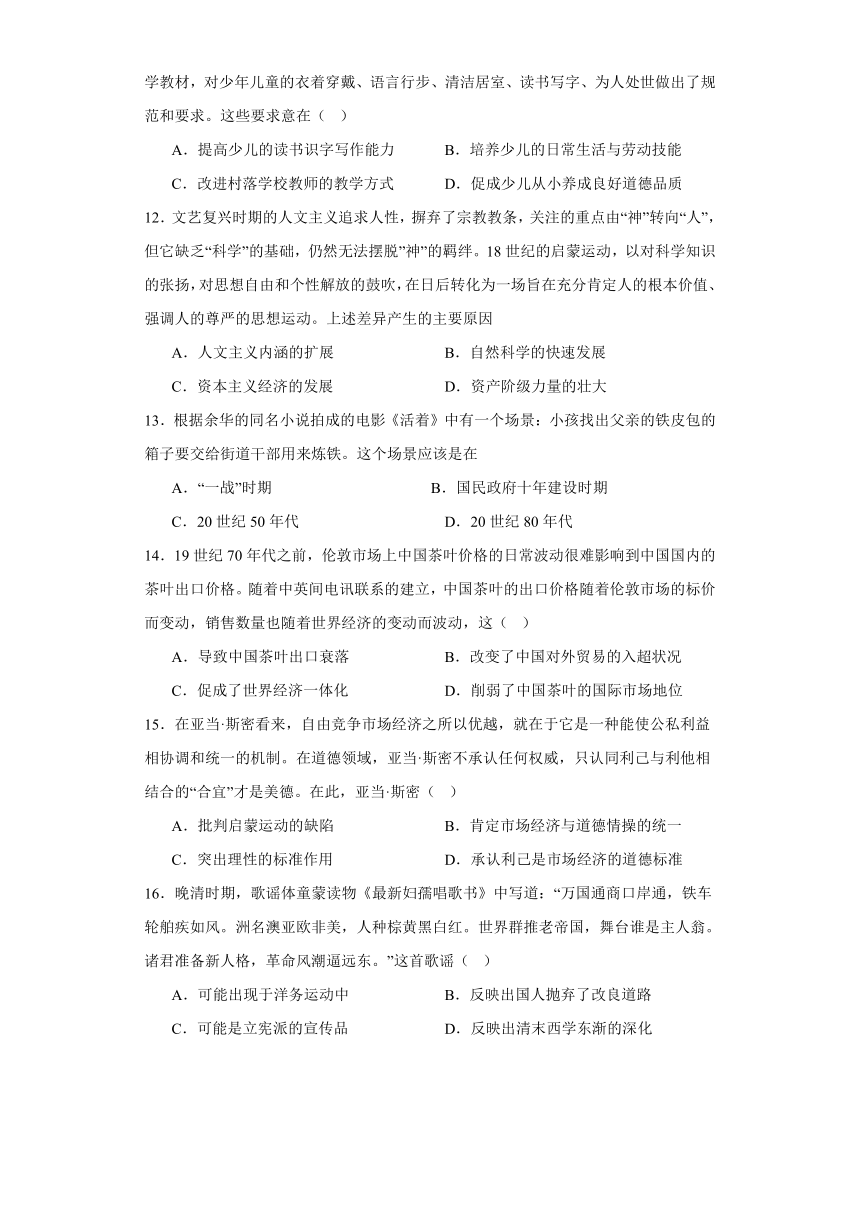

4.下图所示事件是日本侵华过程中制造的重大事件,它导致

A.东北三省逐步沦为日本的殖民地

B.取得抗战以来首次大捷

C.国民党取得正面战场的重大胜利

D.日本三个月内灭亡中国的企图破产

5.2005年建成的四川成都建川博物馆是一座地方综合性博物馆,共分为抗战、民俗、红色年代艺术品三大系列25个分馆,拥有藏品一千余万件,其中国家珍贵文物4790件。据此可知,该博物馆( )

A.是重要的人类文化遗产 B.收藏的文物数量居全国之首

C.是四川第一所革命博物馆 D.承载着文化传承和保护功能

6.东汉和帝时,太医郭玉强调:“仁爱不矜,虽贫贱厮其之,必尽其力”。东汉张仲景在《伤寒杂病论自序》中指出,自己“留神医药,精究方术”就是为了“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”。据此可知( )

A.仁德之心是医生的重要品质 B.理学精神影响古代医生的实践

C.中国古代医学重道德轻技术 D.平等的思想是从医的重要资格

7.宋真宗外戚刘美不但将女儿嫁给开封茶商马季良,而且其子娶了“来自裨贩”的嘉州土豪王蒙正之女另外,宋代的达官显贵如韩琦、王安石等人的女婿大多是富家子弟。这反映出当时( )

A.官商勾结加剧了统治黑暗 B.商品经济发展影响人们价值取向

C.女性的社会地位逐渐提高 D.国家的“抑商”政策遭遇严重挫折

8.1945年1月, 军区命令第八团南下,加强水东地区军事力量,相机挺进水西,打通与新四军五师北上部队的联系

A.冀鲁豫 B.太行 C.晋冀鲁豫

9.1954年,在上海工业总产值中,国家资本主义工业的产值(包括公私合营工业的产值和接受加工订货的产值)所占的比重从1952年的 44.8%上升到58.1%,私营工业自产自销的产值则从1952年的27.5%下降到8.7%,该变化

A.促进了国民经济的恢复 B.得益于社会主义改造方针的实施

C.着眼于城乡经济的协调 D.适应了全面建设社会主义的需要

10.浙江省某革命纪念馆长期开设《 》《光辉的历程》等特色专题展,也举办成人仪式、入党宣誓等活动,被评为“全国爱国主义教育示范基地”。 最有可能是

A.开天辟地大事变 B.星星之火可燎原

C.转危为安救革命 D.自力更生大生产

11.宋代以降至明清,出现了《童蒙训》《小学》《童蒙须知》《小儿语》《弟子规》等蒙学教材,对少年儿童的衣着穿戴、语言行步、清洁居室、读书写字、为人处世做出了规范和要求。这些要求意在( )

A.提高少儿的读书识字写作能力 B.培养少儿的日常生活与劳动技能

C.改进村落学校教师的教学方式 D.促成少儿从小养成良好道德品质

12.文艺复兴时期的人文主义追求人性,摒弃了宗教教条,关注的重点由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱”神”的羁绊。18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。上述差异产生的主要原因

A.人文主义内涵的扩展 B.自然科学的快速发展

C.资本主义经济的发展 D.资产阶级力量的壮大

13.根据余华的同名小说拍成的电影《活着》中有一个场景:小孩找出父亲的铁皮包的箱子要交给街道干部用来炼铁。这个场景应该是在

A.“一战”时期 B.国民政府十年建设时期

C.20世纪50年代 D.20世纪80年代

14.19世纪70年代之前,伦敦市场上中国茶叶价格的日常波动很难影响到中国国内的茶叶出口价格。随着中英间电讯联系的建立,中国茶叶的出口价格随着伦敦市场的标价而变动,销售数量也随着世界经济的变动而波动,这( )

A.导致中国茶叶出口衰落 B.改变了中国对外贸易的入超状况

C.促成了世界经济一体化 D.削弱了中国茶叶的国际市场地位

15.在亚当·斯密看来,自由竞争市场经济之所以优越,就在于它是一种能使公私利益相协调和统一的机制。在道德领域,亚当·斯密不承认任何权威,只认同利己与利他相结合的“合宜”才是美德。在此,亚当·斯密( )

A.批判启蒙运动的缺陷 B.肯定市场经济与道德情操的统一

C.突出理性的标准作用 D.承认利己是市场经济的道德标准

16.晚清时期,歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万国通商口岸通,铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美,人种棕黄黑白红。世界群推老帝国,舞台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。”这首歌谣( )

A.可能出现于洋务运动中 B.反映出国人抛弃了改良道路

C.可能是立宪派的宣传品 D.反映出清末西学东渐的深化

二、材料分析题(每题13分=52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1953年12月,周恩来总理在同印度政府代表团就关于两国在中国西藏地区的关系问题举行谈判时,首次完整地提出了互相尊重领土主权(在亚非会议上改为互相尊重主权和领土完整)、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠(在中印、中缅联合声明中改为平等互利)和和平共处五项原则,并得到印方的赞同。1954年6月,周恩来总理先后访问印度和缅甸,访问中,周恩来总理分别同印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,确认和平共处五项原则是指导两国关系的原则,并共同倡议将五项原则作为指导一般国际关系的原则。1955年4月在印尼万隆召开的亚非会议上,和平共处五项原则得到了引申和发展,并被吸纳进会议通过的处理国际关系的十项原则之中。

——摘编自新华网

材料二 2015年9月28日上午,习近平登上联合国讲台,发表了题为《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》的讲话。这是习近平首次在联合国阐述“人类命运共同体”的理念。他强调,当今世界,各国相互依存、休戚与共,我们要继承和弘扬联合国宪章宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。他还呼吁,让我们更加紧密地团结起来,携手构建合作共赢新伙伴,同心打造人类命运共同体。近三年来习近平至少已70次提到命运共同体。从国与国的命运共同体,到区域内的命运共同体,再到人类命运共同体,习近平一次次阐述着“中国主张”。

——摘编自和讯网

(1)根据材料一,归纳新中国成立初期外交活动特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出和平共处五项原则和“人类命运共同体”理念的相通之处。分析“人类命运共同体”理念的现实意义。

18.阅读材料,回答问题

材料 1955年,随着我国国内经济形势继续好转,新一轮工资改革也应运出台。这次改行工资制待遇后,工作人员住用公家房屋和使用公家家具、水电,一律缴租、纳费。这次工资改革,建立了国家机关、企事业单位等几大类分配制度,其中党政机关实行职务等级工资制,企业工人分为8个(个别工种为7个)技术等级。专业人员,如工程技术人员、教师、医务工作者、文艺工作者也都相应有了自己的等级系列。与此同时,依据各地自然条件、物价和生活费用水平、交通及工资状况,并适当照顾重点发展地区和生活条件艰苦的地区,将全国分为11类工资区。工资区类别越高,工资标准越高。定级标准采用依据职务,参考德、才和资历进行评定。这次评级,担任重要职务的党外人士受到一视同仁的待遇,甚至被高评。广大党外人士对共产党的胸怀普遍赞赏,并欣然领受。

——摘编自黄新原《五十年代的工资改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1955年工资改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出1955年工资改革的特点。

19.阅读材料,回答问题。

一叶扁舟起家的叶澄衷叶澄衷(1840–1899),出身于贫苦的农民家庭。11岁时,迫于生活压力被母亲送至邻近油坊做帮工,受尽欺凌辱骂,坚持3年后离开油坊。

1853年,14岁的叶澄衷身无分文地闯入上海滩,先在法租界的一家杂货铺当学徒。17岁时,叶澄衷决心离开杂货铺独自经营。起初他驾着一叶扁舟在黄浦江上漂泊叫卖,还经常以食品和杂货,到外国商船上换回一些船用五金工具和零件,然后设摊售卖。

1862年,叶澄衷在虹口美租界开设了近代上海第一家五金行号“老顺记”。由于注重信誉,得到外商信任,业务不断扩大。1870年以后,他陆续在上海开设若干新商号,经营范围扩大到五金、煤油、机器、钢铁、洋烛、罐头食品等。

随着实力增强,叶澄衷开始从上海走向全国,先后在汉口、九江、天津、烟台等商埠开设“老顺记”分号。他还不断开拓新的投资领域,1890年开始陆续创办火柴厂、纱厂、地产公司、钱庄、船舶运输公司等。经过几十年的艰辛努力与奋斗,叶澄衷成为实力雄厚的宁波帮首富,是当时上海商界的顶尖富豪,人称“五金大王”。

叶澄衷经商致富后,热心于赈济救贫和发展教育事业。每遇灾荒,他都踊跃输财劝赈;还在上海设立怀德堂,赡养故友及同业中无所依靠的家属;建“义庄”“忠孝堂”,周济族内的贫困者;创办牛痘局施药救贫;设义塾教育同族子弟;捐出土地、白银,用于创办“蒙学堂”。

——据朱英《中国近代史十五讲》

提取树料信息,对叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家的奋斗品质加以阐释。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 1874—1937年官办、官商合办、官督商办工矿企业设立趋势

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府,1840-1937》

从上图中提取信息,以整体或局部分析入手,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

高三历史参考答案:

1.C2.B3.D4.A5.D6.A7.B8.A9.B10.A11.D12.C13.C14.D15.B16.D

17.(1)特点:和平友好;互相尊重;敦睦邻邦;以政治目的为主;反对霸权。

原因:新中国成立初期回复经济,开展大规模经济建设需要和平安定的周边国际环境;打破美国的孤立封锁;消除周边国家对红色中国的恐惧。

(2)相通:以和平外交为核心;倡导互惠共赢;超越社会制度和意识形态发展;体现了新型国际关系是一个相互联系、相辅相成、不可分割的统一体。

意义:为国内经济发展创造良好国际环境、推动中国外交理念创新、改善中国国家形象等多方面具有重要现实意义;体现了当前国际社会在发展问题上的重要共识,完全符合当今世界的发展趋势,这对于各国在互相信任、互相尊重及在合作共赢基础上构建新型国际关系,并为维护地区及世界和平与稳定将产生积极的影响。

18.(1)背景:国内经济形势的好转;三大改造的开展;国内政局稳定;社会主义民主制度的确立。

(2)特点:取消供给制,生活费用个人自理;工资等级明确详细;注重区域发展差异;定级标准评定注重德、才和资历;团结党外人士。

19.(一)信息提取信息举例

1840—1899年;贫苦、帮工学徒、欺凌辱骂;一叶扁舟、漂泊叫卖;租界、外国商船、外商;注重信誉、不断开拓、艰辛努力与奋斗;商号、钱庄、火柴厂、交通运输;赈济救贫、发展教育等。

(若从材料中提取其他有效信息并加以阐释,言之有理,即可)

层次要求

层次1:不能根据试题要求从材料中提取有效信息。

层次2:提取信息不够完整,只能从材料中获取部分有效信息。

层次3:全面提取材料信息,并对信息进行恰当的归纳整理。

(二)历史阐释

阐释内容

(1)叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家面临的时代背景。

(2)叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家奋斗品质的内涵。

(3)叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家奋斗品质的时代意义。

层次要求

层次1:没有对历史信息进行解释说明。

层次2:能在历史信息和相关历史现象之间建立起简单联系。

层次3:能在历史信息和相关历史现象之间建立起恰当联系,并分别加以阐释说明。

层次4:能结合时代背景,在历史信息和相关历史现象之间建立起逻辑关系,并在概括归纳的基础上,进行多角度的阐释说明。

20.示例1:近代以来历届政府均不同程度加大对工矿业的投资。

阐述:近代以来,列强入侵民族危机不断加剧,清政府开展洋务运动,煤铁等资源关系到国防、民生需求,故而加大对工矿业投资,为军事工业发展奠定基础;戊戌变法、清末新政时期先后出台了工矿业投资政策以提振民族工业;辛亥革命后,北洋政府、南京国民政府也不同程度加大工矿业投资。

综上所述,工矿业投资是近代以来民族经济振兴的重要途径,历届政府的重视是工矿业发展的重要前提。

示例2:1874—1898年,工矿业以清政府官方投资为主,但总体比例逐步下降。

阐述:洋务派前期创办的军事工业,经费由清政府调拨,产品分配给军队使用,管理方式是封建衙门式的,本质上属于带有资本主义因素的封建官办企业,整体以官方投资为主。

洋务派后期创办的民用工业,投资大多采取官督商办和官商合办形式,产品主要作为商品投放市场,管理上采取劳动雇佣制,所以其本质上属于带有封建因素的资本主义性质的企业。甲午战争后,清政府放宽民间办厂限制,民族资本初步发展,官方投资比例有所下降。

示例3:1898--1932年,因政治局势混乱,官方投资工矿业波动较大。

阐述:甲午战争后,洋务运动宣告破产,清政府官方投资工矿业逐步缩水;戊戌变法、清末新政时期先后失败,政局不稳,官方投资工矿业受局势影响波动较大;北洋政府时期军阀混战严重影响了工矿业的发展。

综上所述,晚清民国动荡不安的社会环境对工矿业发展的影响体现了殖民经济特征,民族独立,国家统一,社会安定是民族经济发展的重要基础。

示例4:1933年以后,国民政府官方投资工矿业迅速上升。

阐述:1927年4月,南京国民建立后推进国民经济建设运动,加大工矿业投资;1929-1933年世界性经济危机的冲击,国家干预主义盛行,国民政府受其影响,自1933年后实行统制经济政策,加大行政对市场的控制,政府主导能源、实业、交通等经济命脉,官方投资工矿业迅速上升;华北事变后中日民族矛盾上升为中国社会主要矛盾,中日战争一触即发,国民政府为加强战备工作,加大对工矿业的投入。

综上所述,1933年以后,国民政府深受国内外形势的影响,工矿业投资的增长在应对时局方面发挥了重要作用。

(总分: 100分,考试时间: 75 分钟)

一、选择题: (本题共 16小题, 每小题3分共 48 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.汉初,丞相位高权重,辅佐天子处理政务,出现了多位如萧何这样的名相。但汉武帝时,多位丞相虽由列侯继任,但大都谨小慎微,难有建树。出现这一变化的原因是

A.丞相职能的扩大 B.外朝权力的扩大

C.中央官制的调整 D.中央集权的加强

2.顾炎武对寻章摘句的“俗儒之学”十分鄙弃,他不屑于做玩弄辞章的“文人”,对天文、地理、九经、诸史、河漕、兵工、山岳、风俗、吏治、财赋、典礼、制度、文物,莫不加以精究。由此可见,顾炎武( )

A.崇尚个性自由 B.重视学术的社会担当

C.批判孔孟儒学 D.继承心学的治学精神

3.下表呈现了中国近代后期城市化发展的状况。对此解读正确的是,中国

统计时间 城市化率 文献依据

民国初年 21% 卜凯《中国土地利用》1941年

20世纪30年代 28% 孙本文《现代中国社会问题》1946年

1949年 17.4% 罗时凡《中国国情大事典》1993年

A.城市化未引起社会关注 B.缺乏城市化的物质基础

C.民国时期研究结论失实 D.城市化受阻于政治环境

4.下图所示事件是日本侵华过程中制造的重大事件,它导致

A.东北三省逐步沦为日本的殖民地

B.取得抗战以来首次大捷

C.国民党取得正面战场的重大胜利

D.日本三个月内灭亡中国的企图破产

5.2005年建成的四川成都建川博物馆是一座地方综合性博物馆,共分为抗战、民俗、红色年代艺术品三大系列25个分馆,拥有藏品一千余万件,其中国家珍贵文物4790件。据此可知,该博物馆( )

A.是重要的人类文化遗产 B.收藏的文物数量居全国之首

C.是四川第一所革命博物馆 D.承载着文化传承和保护功能

6.东汉和帝时,太医郭玉强调:“仁爱不矜,虽贫贱厮其之,必尽其力”。东汉张仲景在《伤寒杂病论自序》中指出,自己“留神医药,精究方术”就是为了“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”。据此可知( )

A.仁德之心是医生的重要品质 B.理学精神影响古代医生的实践

C.中国古代医学重道德轻技术 D.平等的思想是从医的重要资格

7.宋真宗外戚刘美不但将女儿嫁给开封茶商马季良,而且其子娶了“来自裨贩”的嘉州土豪王蒙正之女另外,宋代的达官显贵如韩琦、王安石等人的女婿大多是富家子弟。这反映出当时( )

A.官商勾结加剧了统治黑暗 B.商品经济发展影响人们价值取向

C.女性的社会地位逐渐提高 D.国家的“抑商”政策遭遇严重挫折

8.1945年1月, 军区命令第八团南下,加强水东地区军事力量,相机挺进水西,打通与新四军五师北上部队的联系

A.冀鲁豫 B.太行 C.晋冀鲁豫

9.1954年,在上海工业总产值中,国家资本主义工业的产值(包括公私合营工业的产值和接受加工订货的产值)所占的比重从1952年的 44.8%上升到58.1%,私营工业自产自销的产值则从1952年的27.5%下降到8.7%,该变化

A.促进了国民经济的恢复 B.得益于社会主义改造方针的实施

C.着眼于城乡经济的协调 D.适应了全面建设社会主义的需要

10.浙江省某革命纪念馆长期开设《 》《光辉的历程》等特色专题展,也举办成人仪式、入党宣誓等活动,被评为“全国爱国主义教育示范基地”。 最有可能是

A.开天辟地大事变 B.星星之火可燎原

C.转危为安救革命 D.自力更生大生产

11.宋代以降至明清,出现了《童蒙训》《小学》《童蒙须知》《小儿语》《弟子规》等蒙学教材,对少年儿童的衣着穿戴、语言行步、清洁居室、读书写字、为人处世做出了规范和要求。这些要求意在( )

A.提高少儿的读书识字写作能力 B.培养少儿的日常生活与劳动技能

C.改进村落学校教师的教学方式 D.促成少儿从小养成良好道德品质

12.文艺复兴时期的人文主义追求人性,摒弃了宗教教条,关注的重点由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱”神”的羁绊。18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。上述差异产生的主要原因

A.人文主义内涵的扩展 B.自然科学的快速发展

C.资本主义经济的发展 D.资产阶级力量的壮大

13.根据余华的同名小说拍成的电影《活着》中有一个场景:小孩找出父亲的铁皮包的箱子要交给街道干部用来炼铁。这个场景应该是在

A.“一战”时期 B.国民政府十年建设时期

C.20世纪50年代 D.20世纪80年代

14.19世纪70年代之前,伦敦市场上中国茶叶价格的日常波动很难影响到中国国内的茶叶出口价格。随着中英间电讯联系的建立,中国茶叶的出口价格随着伦敦市场的标价而变动,销售数量也随着世界经济的变动而波动,这( )

A.导致中国茶叶出口衰落 B.改变了中国对外贸易的入超状况

C.促成了世界经济一体化 D.削弱了中国茶叶的国际市场地位

15.在亚当·斯密看来,自由竞争市场经济之所以优越,就在于它是一种能使公私利益相协调和统一的机制。在道德领域,亚当·斯密不承认任何权威,只认同利己与利他相结合的“合宜”才是美德。在此,亚当·斯密( )

A.批判启蒙运动的缺陷 B.肯定市场经济与道德情操的统一

C.突出理性的标准作用 D.承认利己是市场经济的道德标准

16.晚清时期,歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万国通商口岸通,铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美,人种棕黄黑白红。世界群推老帝国,舞台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。”这首歌谣( )

A.可能出现于洋务运动中 B.反映出国人抛弃了改良道路

C.可能是立宪派的宣传品 D.反映出清末西学东渐的深化

二、材料分析题(每题13分=52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1953年12月,周恩来总理在同印度政府代表团就关于两国在中国西藏地区的关系问题举行谈判时,首次完整地提出了互相尊重领土主权(在亚非会议上改为互相尊重主权和领土完整)、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠(在中印、中缅联合声明中改为平等互利)和和平共处五项原则,并得到印方的赞同。1954年6月,周恩来总理先后访问印度和缅甸,访问中,周恩来总理分别同印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,确认和平共处五项原则是指导两国关系的原则,并共同倡议将五项原则作为指导一般国际关系的原则。1955年4月在印尼万隆召开的亚非会议上,和平共处五项原则得到了引申和发展,并被吸纳进会议通过的处理国际关系的十项原则之中。

——摘编自新华网

材料二 2015年9月28日上午,习近平登上联合国讲台,发表了题为《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》的讲话。这是习近平首次在联合国阐述“人类命运共同体”的理念。他强调,当今世界,各国相互依存、休戚与共,我们要继承和弘扬联合国宪章宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。他还呼吁,让我们更加紧密地团结起来,携手构建合作共赢新伙伴,同心打造人类命运共同体。近三年来习近平至少已70次提到命运共同体。从国与国的命运共同体,到区域内的命运共同体,再到人类命运共同体,习近平一次次阐述着“中国主张”。

——摘编自和讯网

(1)根据材料一,归纳新中国成立初期外交活动特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出和平共处五项原则和“人类命运共同体”理念的相通之处。分析“人类命运共同体”理念的现实意义。

18.阅读材料,回答问题

材料 1955年,随着我国国内经济形势继续好转,新一轮工资改革也应运出台。这次改行工资制待遇后,工作人员住用公家房屋和使用公家家具、水电,一律缴租、纳费。这次工资改革,建立了国家机关、企事业单位等几大类分配制度,其中党政机关实行职务等级工资制,企业工人分为8个(个别工种为7个)技术等级。专业人员,如工程技术人员、教师、医务工作者、文艺工作者也都相应有了自己的等级系列。与此同时,依据各地自然条件、物价和生活费用水平、交通及工资状况,并适当照顾重点发展地区和生活条件艰苦的地区,将全国分为11类工资区。工资区类别越高,工资标准越高。定级标准采用依据职务,参考德、才和资历进行评定。这次评级,担任重要职务的党外人士受到一视同仁的待遇,甚至被高评。广大党外人士对共产党的胸怀普遍赞赏,并欣然领受。

——摘编自黄新原《五十年代的工资改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1955年工资改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出1955年工资改革的特点。

19.阅读材料,回答问题。

一叶扁舟起家的叶澄衷叶澄衷(1840–1899),出身于贫苦的农民家庭。11岁时,迫于生活压力被母亲送至邻近油坊做帮工,受尽欺凌辱骂,坚持3年后离开油坊。

1853年,14岁的叶澄衷身无分文地闯入上海滩,先在法租界的一家杂货铺当学徒。17岁时,叶澄衷决心离开杂货铺独自经营。起初他驾着一叶扁舟在黄浦江上漂泊叫卖,还经常以食品和杂货,到外国商船上换回一些船用五金工具和零件,然后设摊售卖。

1862年,叶澄衷在虹口美租界开设了近代上海第一家五金行号“老顺记”。由于注重信誉,得到外商信任,业务不断扩大。1870年以后,他陆续在上海开设若干新商号,经营范围扩大到五金、煤油、机器、钢铁、洋烛、罐头食品等。

随着实力增强,叶澄衷开始从上海走向全国,先后在汉口、九江、天津、烟台等商埠开设“老顺记”分号。他还不断开拓新的投资领域,1890年开始陆续创办火柴厂、纱厂、地产公司、钱庄、船舶运输公司等。经过几十年的艰辛努力与奋斗,叶澄衷成为实力雄厚的宁波帮首富,是当时上海商界的顶尖富豪,人称“五金大王”。

叶澄衷经商致富后,热心于赈济救贫和发展教育事业。每遇灾荒,他都踊跃输财劝赈;还在上海设立怀德堂,赡养故友及同业中无所依靠的家属;建“义庄”“忠孝堂”,周济族内的贫困者;创办牛痘局施药救贫;设义塾教育同族子弟;捐出土地、白银,用于创办“蒙学堂”。

——据朱英《中国近代史十五讲》

提取树料信息,对叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家的奋斗品质加以阐释。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 1874—1937年官办、官商合办、官督商办工矿企业设立趋势

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府,1840-1937》

从上图中提取信息,以整体或局部分析入手,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

高三历史参考答案:

1.C2.B3.D4.A5.D6.A7.B8.A9.B10.A11.D12.C13.C14.D15.B16.D

17.(1)特点:和平友好;互相尊重;敦睦邻邦;以政治目的为主;反对霸权。

原因:新中国成立初期回复经济,开展大规模经济建设需要和平安定的周边国际环境;打破美国的孤立封锁;消除周边国家对红色中国的恐惧。

(2)相通:以和平外交为核心;倡导互惠共赢;超越社会制度和意识形态发展;体现了新型国际关系是一个相互联系、相辅相成、不可分割的统一体。

意义:为国内经济发展创造良好国际环境、推动中国外交理念创新、改善中国国家形象等多方面具有重要现实意义;体现了当前国际社会在发展问题上的重要共识,完全符合当今世界的发展趋势,这对于各国在互相信任、互相尊重及在合作共赢基础上构建新型国际关系,并为维护地区及世界和平与稳定将产生积极的影响。

18.(1)背景:国内经济形势的好转;三大改造的开展;国内政局稳定;社会主义民主制度的确立。

(2)特点:取消供给制,生活费用个人自理;工资等级明确详细;注重区域发展差异;定级标准评定注重德、才和资历;团结党外人士。

19.(一)信息提取信息举例

1840—1899年;贫苦、帮工学徒、欺凌辱骂;一叶扁舟、漂泊叫卖;租界、外国商船、外商;注重信誉、不断开拓、艰辛努力与奋斗;商号、钱庄、火柴厂、交通运输;赈济救贫、发展教育等。

(若从材料中提取其他有效信息并加以阐释,言之有理,即可)

层次要求

层次1:不能根据试题要求从材料中提取有效信息。

层次2:提取信息不够完整,只能从材料中获取部分有效信息。

层次3:全面提取材料信息,并对信息进行恰当的归纳整理。

(二)历史阐释

阐释内容

(1)叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家面临的时代背景。

(2)叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家奋斗品质的内涵。

(3)叶澄衷为代表的近代中国商贾和企业家奋斗品质的时代意义。

层次要求

层次1:没有对历史信息进行解释说明。

层次2:能在历史信息和相关历史现象之间建立起简单联系。

层次3:能在历史信息和相关历史现象之间建立起恰当联系,并分别加以阐释说明。

层次4:能结合时代背景,在历史信息和相关历史现象之间建立起逻辑关系,并在概括归纳的基础上,进行多角度的阐释说明。

20.示例1:近代以来历届政府均不同程度加大对工矿业的投资。

阐述:近代以来,列强入侵民族危机不断加剧,清政府开展洋务运动,煤铁等资源关系到国防、民生需求,故而加大对工矿业投资,为军事工业发展奠定基础;戊戌变法、清末新政时期先后出台了工矿业投资政策以提振民族工业;辛亥革命后,北洋政府、南京国民政府也不同程度加大工矿业投资。

综上所述,工矿业投资是近代以来民族经济振兴的重要途径,历届政府的重视是工矿业发展的重要前提。

示例2:1874—1898年,工矿业以清政府官方投资为主,但总体比例逐步下降。

阐述:洋务派前期创办的军事工业,经费由清政府调拨,产品分配给军队使用,管理方式是封建衙门式的,本质上属于带有资本主义因素的封建官办企业,整体以官方投资为主。

洋务派后期创办的民用工业,投资大多采取官督商办和官商合办形式,产品主要作为商品投放市场,管理上采取劳动雇佣制,所以其本质上属于带有封建因素的资本主义性质的企业。甲午战争后,清政府放宽民间办厂限制,民族资本初步发展,官方投资比例有所下降。

示例3:1898--1932年,因政治局势混乱,官方投资工矿业波动较大。

阐述:甲午战争后,洋务运动宣告破产,清政府官方投资工矿业逐步缩水;戊戌变法、清末新政时期先后失败,政局不稳,官方投资工矿业受局势影响波动较大;北洋政府时期军阀混战严重影响了工矿业的发展。

综上所述,晚清民国动荡不安的社会环境对工矿业发展的影响体现了殖民经济特征,民族独立,国家统一,社会安定是民族经济发展的重要基础。

示例4:1933年以后,国民政府官方投资工矿业迅速上升。

阐述:1927年4月,南京国民建立后推进国民经济建设运动,加大工矿业投资;1929-1933年世界性经济危机的冲击,国家干预主义盛行,国民政府受其影响,自1933年后实行统制经济政策,加大行政对市场的控制,政府主导能源、实业、交通等经济命脉,官方投资工矿业迅速上升;华北事变后中日民族矛盾上升为中国社会主要矛盾,中日战争一触即发,国民政府为加强战备工作,加大对工矿业的投入。

综上所述,1933年以后,国民政府深受国内外形势的影响,工矿业投资的增长在应对时局方面发挥了重要作用。

同课章节目录