河南省新乡市封丘县2023-2024学年高三上学期12月阶段检测历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河南省新乡市封丘县2023-2024学年高三上学期12月阶段检测历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 155.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-23 16:29:02 | ||

图片预览

文档简介

封丘县2023-2024学年高三上学期12月阶段检测历史试题2023.12

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分。

1、在当今时代背景下,G20既引入“和而不同”的中国智慧,又引入共商、共建、共享的原则;既引入平等、开放、合作、共享的中国治理观,着力解决经济全球化中收入分配差距扩大,一部分人受益、一部分人受损的不平衡发展问题。由此可知,中国智慧( )

A.推动了经济区域集团化的兴起 B.利于提升全球综合治理能力

C.致力于应对经济全球化的弊端 D.打破了西方的霸权主义政策

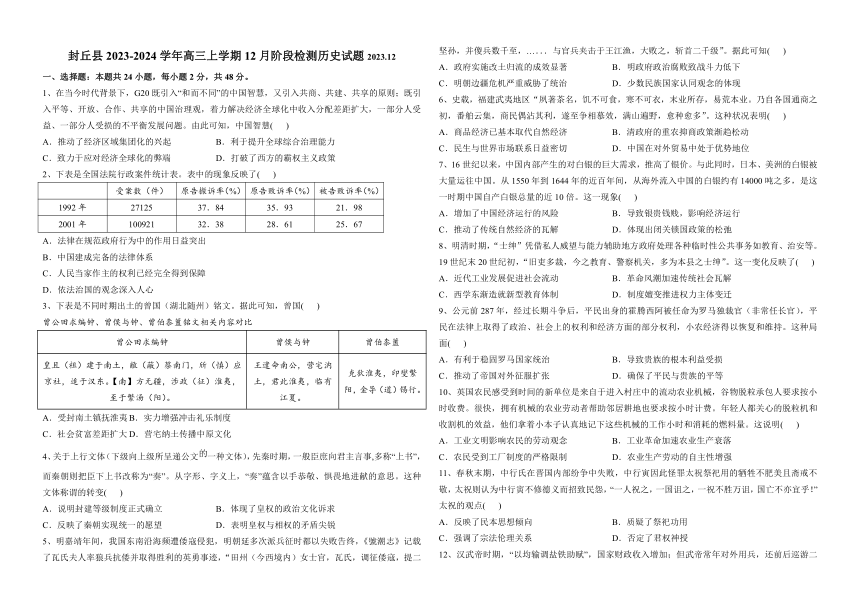

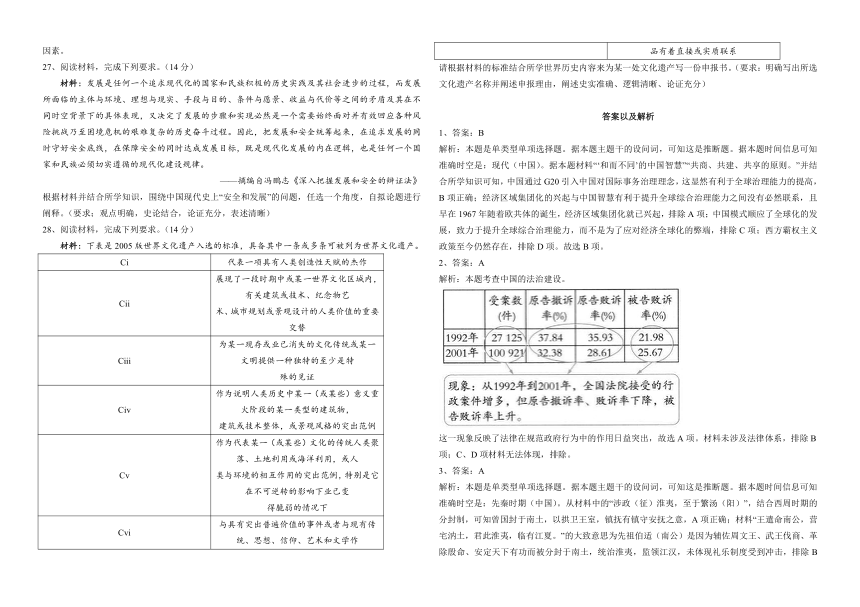

2、下表是全国法院行政案件统计表。表中的现象反映了( )

受案数(件) 原告撤诉率(%) 原告败诉率(%) 被告败诉率(%)

1992年 27125 37.84 35.93 21.98

2001年 100921 32.38 28.61 25.67

A.法律在规范政府行为中的作用日益突出

B.中国建成完备的法律体系

C.人民当家作主的权利已经完全得到保障

D.依法治国的观念深入人心

3、下表是不同时期出土的曾国(湖北随州)铭文。据此可知,曾国( )

曾公田求编钟、曾侯与钟、曾伯桼簠铭文相关内容对比

曾公田求编钟 曾侯与钟 曾伯桼簠

皇且(祖)建于南土,敝(蔽)蔡南门,斦(慎)应京社,适于汉东。【南】方无疆,涉政(征)淮夷,至于繁汤(阳)。 王遣命南公,营宅汭土,君此淮夷,临有江夏。 克狄淮夷,印燮繁阳,金导(道)锡行。

A.受封南土镇抚淮夷 B.实力增强冲击礼乐制度

C.社会贫富差距扩大 D.营宅纳土传播中原文化

4、关于上行文体(下级向上级所呈递公文一种文体),先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称“上书”,而秦朝则把臣下上书改称为“奏”。从字形、字义上,“奏”蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。这种文体称谓的转变( )

A.说明封建等级制度正式确立 B.体现了皇权的政治文化诉求

C.反映了秦朝实现统一的愿望 D.表明皇权与相权的矛盾尖锐

5、明嘉靖年间,我国东南沿海频遭倭寇侵犯,明朝延多次派兵征时都以失败告终,《號潮志》记载了瓦氏夫人率狼兵抗倭并取得胜利的英勇事迹,“田州(今西境内)女士官,瓦氏,调征倭寇,提二坚孙,并傻兵数千至,…...与官兵夹击于王江渔,大败之,斩首二千级”。据此可知( )

A.政府实施改土归流的成效显著 B.明政府政治腐败致战斗力低下

C.明朝边疆危机严重威胁了统治 D.少数民族国家认同观念的体现

6、史载,福建武夷地区“夙著茶名,饥不可食,寒不可衣,末业所存,易荒本业。乃自各国通商之初,番舶云集,商民偶沾其利,遂至争相慕效,满山遍野,愈种愈多”。这种状况表明( )

A.商品经济已基本取代自然经济 B.清政府的重农抑商政策渐趋松动

C.民生与世界市场联系日益密切 D.中国在对外贸易中处于优势地位

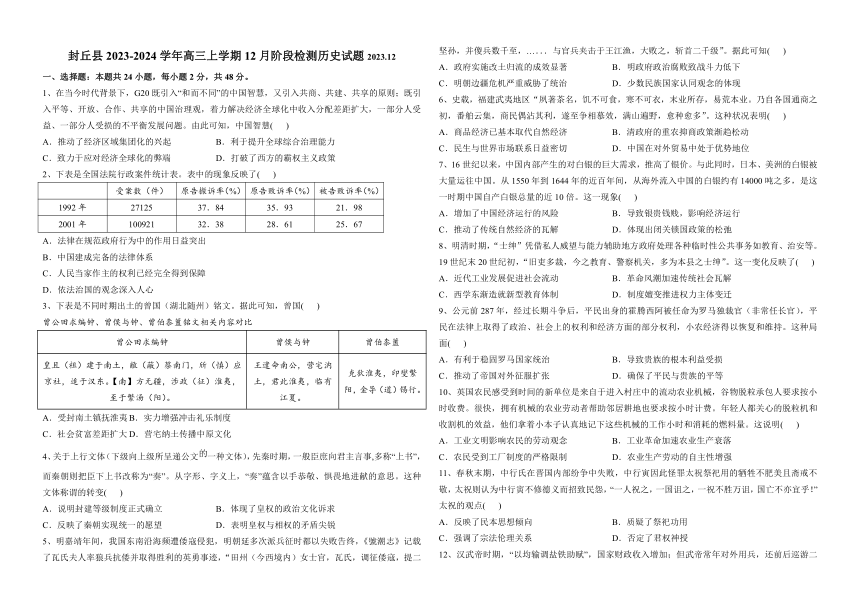

7、16世纪以来,中国内部产生的对白银的巨大需求,推高了银价。与此同时,日本、美洲的白银被大量运往中国。从1550年到1644年的近百年间,从海外流入中国的白银约有14000吨之多,是这一时期中国自产白银总量的近10倍。这一现象( )

A.增加了中国经济运行的风险 B.导致银贵钱贱,影响经济运行

C.推动了传统自然经济的瓦解 D.体现出闭关锁国政策的松弛

8、明清时期,“士绅”凭借私人威望与能力辅助地方政府处理各种临时性公共事务如教育、治安等。19世纪末20世纪初,“旧吏多裁,今之教育、警察机关,多为本县之士绅”。这一变化反映了( )

A.近代工业发展促进社会流动 B.革命风潮加速传统社会瓦解

C.西学东渐造就新型教育体制 D.制度嬗变推进权力主体变迁

9、公元前287年,经过长期斗争后,平民出身的霍腾西阿被任命为罗马独裁官(非常任长官),平民在法律上取得了政治、社会上的权利和经济方面的部分权利,小农经济得以恢复和维持。这种局面( )

A.有利于稳固罗马国家统治 B.导致贵族的根本利益受损

C.推动了帝国对外征服扩张 D.确保了平民与贵族的平等

10、英国农民感受到时间的新单位是来自于进入村庄中的流动农业机械,谷物脱粒承包人要求按小时收费。很快,拥有机械的农业劳动者帮助邻居耕地也要求按小时计费。年轻人都关心的脱粒机和收割机的效益,他们拿着小本子认真地记下这些机械的工作小时和消耗的燃料量。这说明( )

A.工业文明影响农民的劳动观念 B.工业革命加速农业生产衰落

C.农民受到工厂制度的严格限制 D.农业生产劳动的自主性增强

11、春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向 B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系 D.否定了君权神授

12、汉武帝时期,“以均输调盐铁助赋”,国家财政收入增加;但武帝常年对外用兵,还前后巡游二十余次,仅一次巡游“所过赏赐,用帛百余万匹,钱金以巨万计”。这一时期国家财政没有得到根本好转,主要是由于( )

A.朝廷过度干预经济 B.国家经济资源枯竭

C.盐铁官营不合时宜 D.只重开源未能节流

13、清代以来,以天津为主的长芦盐区是全国盛产海盐的产区。随着侵华战争的扩大,日本急需寻求新的进口盐资源。华北盐业公司是日本在中国大陆上设立的盐业垄断企业中最大的一个,下表为1938—1942年华北盐业公司长芦盐田统计(单位:町步)。由此可知( )

年份 (年) 恢复盐田 公司新开盐田 总计

计划数量 实际数量 累计实际数量 计划数量 实际数量 累计实际数量

1938 4180 4180 4180 680 680 680 4860

1939 4180 1185 907 1587 5767

1940 4180 9065 10000 11587 15768

1941 1500 1508 5688 4180 4471 16058 21747

1942 1080 1080 6788 16058 22827

注:1盯步约合9918平方米。

A.民族资本主义经济蓬勃发展 B.日军侵华受经济利益的驱使

C.洋务运动企业规模不断壮大 D.国民经济建设运动成效显著

14、洋务运动期间,清政府颁布的《挑选幼童赴泰西肄业章程》规定,“十二岁至十六岁之间,不限学历,只要聪颖,并稍通中国文理者”。清末新政期间,外务部于1902年规定:出国前必须有中学文化程度,以备出国后“精求专门之学”。这一变化说明清政府( )

A.以留学生作为选官的基础 B.开始推行留学救国的路线

C.调整留学政策以维护统治 D.中体西用思想出现新变化

15、8世纪前期,法兰克王国的宫相查理·马特实行改革,推行采邑制。接受采邑(土地)的豪绅显贵,须提供骑兵,上下结成封主与附庸的关系。领主有责任保护附庸,附庸要宣誓为封主效忠,如果附庸不履行臣属职责就要收回采邑。据此可知,查理·马特改革( )

A.标志着法国等级君主制确立 B.推动了法国封建化的进程

C.有利于中央集权制国家形成 D.推动法国民族国家的形成

16、春秋战国时期,“土”和“壤”的概念开始形成,如《周礼·地官·大司徒》中就把土和壤作了明确区别,认为后者是为了“知其种,以教稼穑,树艺”。战国时期进一步提出了“地可使肥,又可使棘(瘠)”的辩证观点。这说明当时( )

A.农业生产技术得到发展 B.人地矛盾日益显现

C.粮食生产开始受到重视 D.道家思想影响广泛

17、1949年11月25日,上海股市刚开市时,投机商们看到有棉纱售出,即拿出全部资金争相购入,有的人不惜借高利贷,但他们发现,上海等地的国营纱布公司,源源不断地抛售纱布,而且一边抛售,一边降低牌价。这从本质上反映了( )

A.资本家和政府争夺经济领导权 B.新中国开始实行计划经济体制

C.政府以行政手段应对银元之战 D.对小私有制进行改造的必要性

18、在罗马共和国,执政官的职责是统领军队,指挥作战,但必须建立在公民大会和元老院支持的基础之上。同时,公民大会有权对执政官缔结的条约或其他举措加以同意或否决。元老院虽然大权在握,但也不敢忽视公民大会与执政官的权力。由此可见,当时的罗马( )

A.共和政体有利于激发其强大活力 B.实行直接民主政治

C.通过分权制衡保障人民主导地位 D.贵族完全控制政权

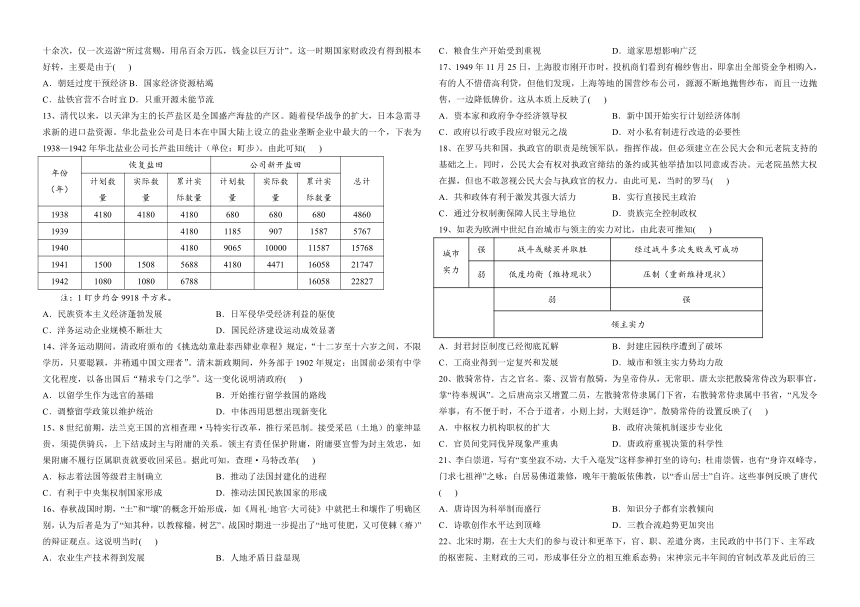

19、如表为欧洲中世纪自治城市与领主的实力对比,由此表可推知( )

城市 实力 强 战斗或赎买并取胜 经过战斗多次失败或可成功

弱 低度均衡(维持现状) 压制(重新维持现状)

弱 强

领主实力

A.封君封臣制度已经彻底瓦解 B.封建庄园秩序遭到了破坏

C.工商业得到一定复兴和发展 D.城市和领主实力势均力敌

20、散骑常侍,古之官名。秦、汉皆有散骑,为皇帝侍从,无常职。唐太宗把散骑常侍改为职事官,掌“待奉规讽”。之后唐高宗又增置二员,左散骑常侍隶属门下省,右散骑常侍隶属中书省,“凡发令举事,有不便于时,不合于道者,小则上封,大则廷诤”。散骑常侍的设置反映了( )

A.中枢权力机构职权的扩大 B.政府决策机制逐步专业化

C.官员间党同伐异现象严重典 D.唐政府重视决策的科学性

21、李白崇道,写有“宴坐寂不动,大千入毫发”这样参禅打坐的诗句;杜甫崇儒,也有“身许双峰寺,门求七祖禅”之咏;白居易佛道兼修,晚年干脆皈依佛教,以“香山居士”自许。这些事例反映了唐代( )

A.唐诗因为科举制而盛行 B.知识分子都有宗教倾向

C.诗歌创作水平达到顶峰 D.三教合流趋势更加突出

22、北宋时期,在士大夫们的参与设计和更革下,官、职、差遣分离,主民政的中书门下、主军政的枢密院、主财政的三司,形成事任分立的相互维系态势;宋神宗元丰年间的官制改革及此后的三省体制改革中,中书门下体制中决策过程出令与审核逐渐分离。这些调整( )

A.降低了中央决策与行政效能 B.反映出体制变动具有随意性

C.加剧了地方冗官冗员的现象 D.适应了加强专制统治的需要

23、1906年,清廷启动预备立宪两年后,公布了《宪政筹备九年清单》,分年列示1908~1916年预备立宪应办事宜,预备事项中有20%属于一般行政事务。清廷又谕令各部院制定本机构的九年清单,农工商部的共列128项,无一与宪政有关。这在一定程度上反映出当时( )

A.新旧势力间的斗争影响改革成效 B.中央集权走向式微

C.新政改革未能突破政治体制本身 D.预备立宪不得民心

24、国家机构改革是我国政治体制改革的重要组成部分。改革开放以来,随着经济社会的不断进步发展,我国先后进行过多次政府机构改革,在此过程中,政府机构改革原则由“精简、统一、效能”逐步转向“优化、协同、高效”。这说明我国的政府机构改革( )

A.为建设社会主义现代化国家提供根本保证

B.是中国特色社会主义法治建设的基本前提

C.加快推进国家治理体系和治理能力现代化

D.已满足社会主义市场经济体制建设的需要

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

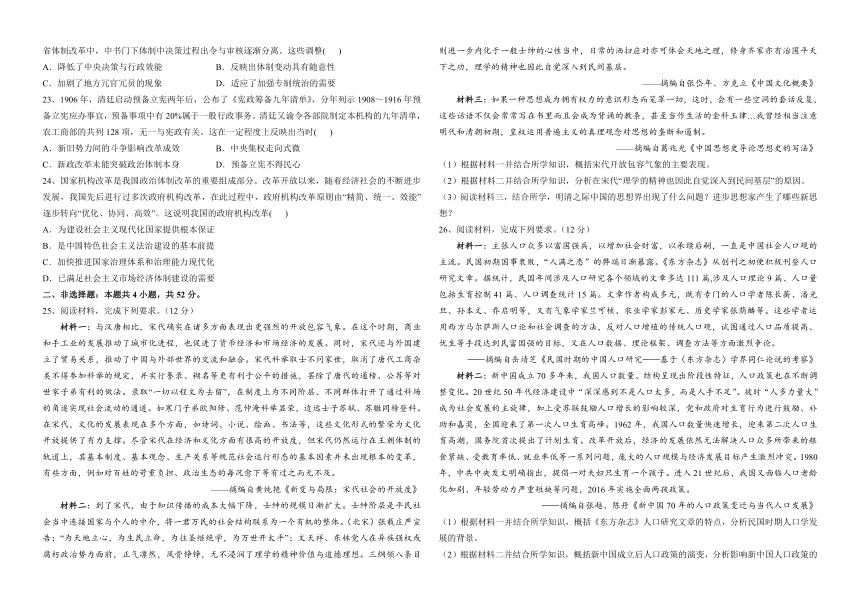

25、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:与汉唐相比,宋代确实在诸多方面表现出更强烈的开放包容气象。在这个时期,商业和手工业的发展推动了城市化进程,也促进了货币经济和市场经济的发展。同时,宋代还与外国建立了贸易关系,推动了中国与外部世界的交流和融合。宋代科举取士不问家世,取消了唐代工商杂类不得参加科举的规定,并实行誊录、糊名等更有利于公平的措施,罢除了唐代的通榜、公荐等对世家子弟有利的做法。录取“一切以程文为去留”,在制度上为不同阶层、不同群体打开了通过科场的角逐实现社会流动的通道。如寒门子弟欧阳修、范仲淹科举显荣,边远士子苏轼、苏辙同榜登科。在宋代,文化的发展表现在多个方面,如诗词、小说、绘画、书法等,这些文化形式的繁荣为文化开放提供了有力支撑。尽管宋代在经济和文化方面有很高的开放度,但宋代仍然运行在王朝体制的轨道上,其基本制度、基本观念、生产关系等规范社会运行形态的基本因素并未出现根本的变革,有些方面,例如对百姓的苛重负担、政治生态的每况愈下等有过之而无不及。

——摘编自黄纯艳《新变与局限:宋代社会的开放度》

材料二:到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大。士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。(北宋)张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气凛然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。三纲领八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概要》

材料三:如果一种思想成为拥有权力的意识形态而笼罩一切,这时,会有一些空洞的套话反复,这些话语不仅会常常写在书里而且会成为背诵的教条,甚至当作生活的金科玉律…我曾经相当注意明代和清朝初期,皇权运用普遍主义的真理观念对思想的垄断和遏制。

——摘编自葛兆光《中国思想史导论思想史的写法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代开放包容气象的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在宋代“理学的精神也因此自觉深入到民间基层”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,明清之际中国的思想界出现了什么问题?进步思想家产生了哪些新思想?

26、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:主张人口众多以富国强兵,以增加社会财富,以承续后嗣,一直是中国社会人口观的主流。民国初期国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。《东方杂志》从创刊之初便积极刊登人口研究文章。据统计,民国年间涉及人口研究各个领域的文章多达111篇,涉及人口理论9篇、人口量包括生育控制41篇、人口调查统计15篇。文章作者构成多元,既有专门的人口学者陈长蘅、潘光旦、孙本文、乔启明等,又有气象学家竺可桢、农业学家彭家元、历史学家张荫麟等。这些学者运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生等手段达到民富国强的目标,又在人口数据、理论框架、调查方法等方面激烈争论。

——摘编自岳靖芝《民国时期的中国人口研究——基于〈东方杂志〉学界同仁论说的考察》

材料二:新中国成立70多年来,我国人口数量、结构呈现出阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。20世纪50年代经济建设中“深深感到不是人口太多,而是人手不足”。彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行鼓励、补助和嘉奖,全国迎来了第一次人口生育高峰。1962年,我国人口数量快速增长,迎来第二次人口生育高潮,国务院首次提出了计划生育。改革开放后,经济的发展依然无法解决人口众多所带来的粮食紧缺、受教育率低、就业率低等一系列问题,庞大的人口规模与经济发展目标产生激烈冲突。1980年,中共中央发文明确指出,提倡一对夫妇只生育一个孩子。进入21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力严重短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自张越、陈丹《新中国70年的人口政策变迁与当代人口发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《东方杂志》人口研究文章的特点,分析民国时期人口学发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立后人口政策的演变,分析影响新中国人口政策的因素。

27、阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料:发展是任何一个追求现代化的国家和民族积极的历史实践及其社会进步的过程,而发展所面临的主体与环境、理想与现实、手段与目的、条件与愿景、收益与代价等之间的矛盾及其在不同时空背景下的具体表现,又决定了发展的步骤和实现必然是一个需要始终面对并有效回应各种风险挑战乃至困境危机的艰难复杂的历史奋斗过程。因此,把发展和安全统筹起来,在追求发展的同时守好安全底线,在保障安全的同时达成发展目标,既是现代化发展的内在逻辑,也是任何一个国家和民族必须切实遵循的现代化建设规律。

——摘编自冯鹏志《深入把握发展和安全的辩证法》

根据材料并结合所学知识,围绕中国现代史上“安全和发展”的问题,任选一个角度,自拟论题进行阐释。(要求;观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

28、阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料:下表是2005版世界文化遗产入选的标准,具备其中一条或多条可被列为世界文化遗产。

Ci 代表一项具有人类创造性天赋的杰作

Cii 展现了一段时期中或某一世界文化区城内,有关建筑或技术、纪念物艺 术、城市规划或景观设计的人类价值的重要交替

Ciii 为某一现存或业已消失的文化传统或某一文明提供一种独特的至少是特 殊的见证

Civ 作为说明人类历史中某一(或某些)意义重火阶段的某一类型的建筑物, 建筑或技术整体,或景观风格的突出范例

Cv 作为代表某一(或某些)文化的传统人类聚落、土地利用或海洋利用,或人 类与环境的相互作用的突出范例,特别是它在不可逆转的影响下业已变 得脆弱的情况下

Cvi 与具有突出普遍价值的事件或者与现有传统、思想、信仰、艺术和文学作 品有着直接或实质联系

请根据材料的标准结合所学世界历史内容来为某一处文化遗产写一份申报书。(要求:明确写出所选文化遗产名称并阐述申报理由,阐述史实准确、逻辑清晰、论证充分)

答案以及解析

1、答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。据本题材料“‘和而不同’的中国智慧”“共商、共建、共享的原则。”并结合所学知识可知,中国通过G20引入中国对国际事务治理理念,这显然有利于全球治理能力的提高,B项正确;经济区域集团化的兴起与中国智慧有利于提升全球综合治理能力之间没有必然联系,且早在1967年随着欧共体的诞生,经济区域集团化就已兴起,排除A项;中国模式顺应了全球化的发展,致力于提升全球综合治理能力,而不是为了应对经济全球化的弊端,排除C项;西方霸权主义政策至今仍然存在,排除D项。故选B项。

2、答案:A

解析:本题考查中国的法治建设。

这一现象反映了法律在规范政府行为中的作用日益突出,故选A项。材料未涉及法律体系,排除B项;C、D项材料无法体现,排除。

3、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦时期(中国)。从材料中的“涉政(征)淮夷,至于繁汤(阳)”,结合西周时期的分封制,可知曾国封于南土,以拱卫王室,镇抚有镇守安抚之意,A项正确;材料“王遣命南公,营宅汭土,君此淮夷,临有江夏。”的大致意思为先祖伯适(南公)是因为辅佐周文王、武王伐商、革除殷命、安定天下有功而被分封于南土,统治淮夷,监领江汉,未体现礼乐制度受到冲击,排除B项;材料所述与社会贫富差距扩大无关,排除C项;材料未体现营宅纳土的目的,排除D项。故选A项。

4、答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是先秦至秦朝时期。根据材料“先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称‘上书’,而秦朝则把臣下上书改称为‘奏’。……‘奏’蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。”可知,秦朝时期臣下对君主的上书具有以手恭敬、惧畏地进献的含义,这是秦朝皇权至高无上的必然要求,说明文体称谓的转变具有强化专制统治的色彩,B项正确;秦朝废除了西周时期的封建等级制度,排除A项;材料未涉及秦朝实现统一的相关信息,不符合题意,排除C项;材料未涉及皇权与相权之间的矛盾,不符合题意,排除D项。故选B项。

5、答案:D

解析:据材料“田州女土官,瓦氏”可以看出瓦氏夫人以田州土司身份而不是流官身份率军出征,故不能体现出改土归流成效显著,A项错误;明朝廷征讨倭寇失败不能得出政府腐败导致军队战斗力低下的结论,B项错误;材料体现的是东南沿海的倭寇危机,不能得出明朝边疆危机严重这一结论,边疆包括但不局限于东南沿海,C项错误;从题干中得出瓦氏夫人是田州土司,土司是少数民族首领,管理少数民族地区,由此可以得出田州是少数民族聚居的地方,且田州位于广西,瓦氏夫人率领广西俍兵远赴东南沿海英勇抗倭正是少数民族对国家认同的体现,故答案选D项。

6、答案:C

解析:材料“番舶云集,商民偶沾其利,遂至争相慕效,满山遍野,愈种愈多”体现的是受世界市场的影响,中国福建武夷地区的居民开始纷纷种植茶叶,说明的是民生与世界市场联系日益密切,C项正确;当时仍然是自然经济占据主导地位,排除A项;清政府厉行重农抑商政策,排除B项,材料无法得出中国在对外贸易中的情况,排除D项。故选:C。

7、答案:A

解析:根据材料可知,这一时期,白银大量流入中国,一方面,会满足国内市场的需求,促进经济发展;另一方面,容易使中国形成对外国输入白银的依赖,从而加大中国经济运行的风险,A项正确;材料只是体现了白银大量流入中国,但并未反映出银贵钱贱的后果,排除B项;传统自然经济瓦解出现于鸦片战争之后,排除C项;“体现出闭关锁国政策的松弛”的说法不符合史实,这时期闭关锁国政策并未松弛,排除D项。

8、答案:D

解析:根据材料,“明清时期士绅辅助地方政府处理各种临时性公共事务,到19世纪末20世纪初……多为本县之士绅”,通过由“辅助”到“多为”的对比,可以看出来权力主体的变化。结合鸦片战争后随着中国社会逐步近代化,尤其是通过戊戌变法、清末新政等带来的制度的嬗变推动了这一变化,D项正确;材料没有体现社会流动,排除A项;材料反映士绅作用的变化,未体现“传统社会瓦解”,排除B项;材料未体现“新型教育体制”的变化,排除C项。故选:D。

9、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是公元前287年古罗马。根据“平民在法律上取得了政治、社会上的权利和经济方面的部分权利,小农经济得以恢复和维持”并结合所学内容可知,这种局面有助于调和贵族和平民之间的矛盾,有利于稳固罗马的国家统治,A项正确;这种局面是缓和了贵族和平民之间的矛盾,并没有导致贵族的根本利益受损,排除B项;公元前287年还是罗马共和国时期,不是罗马帝国时期,所以和帝国对外征服扩张无关,排除C项;平民和贵族之间还是存在差异的,不可能实现平等,排除D项。故选A项。

10、答案:A

解析:据题意可知,由于农业机械都要按时间收费,所以劳动者认真的记录这些机械的工作小时和消耗的燃料量以计算性价比,说明工业文明的出现影响到了农民的劳动观念,A项正确;工业革命促进了农业生产的发展,排除B项;材料信息是农民在计算使用农业机械的性价比,和工厂制度无关,排除C项;“自主性增强”的说法无从体现,排除D项。故选A项。

11、答案:A

解析:结合所学知识可知,春秋末期,晋国太祝认为中行氏在纷争中失败,是中行寅不修德义,引发一国民众怨恨所致,其观点反映了民本思想倾向,A项正确;质疑祭祀功用的是中行寅而非太祝,排除B项;材料并未体现血缘宗法伦理关系,排除C项;太祝的观点并未否定君权神授,排除D项。故选A项。

12、答案:D

解析:据题意可知,虽然汉武帝通过均输平准、盐铁官营等措施增加了财政收入,但这一时期由于对外用兵和汉武帝的巡游,依然造成了财政问题,说明汉武帝时期注重了开源,但并没有重视节流,D项正确;国家财政没有根本好转的原因是不重视节流,而不是朝廷过度干预经济和经济资源枯竭,排除AB项;就当时的情况来说,盐铁官营并不算是不合时宜,排除C项。故选D项。

13、答案:B

解析:由表可知,华北盐业公司的盐田总量在逐年增长,满足了日本侵华的部分资源需求,属于经济利益驱使,故选B项。华北盐业公司是日本在中国大陆上设立的盐业垄断企业,与民族资本主义、洋务运动以及国民经济建设运动无关,排除A,C、D三项。

14、答案:C

解析:洋务运动和清末新政本质上都是为了维护清政府的统治,故选C项。材料并没有涉及选官的相关内容,排除A项。留学救国开始于洋务运动时期,B项错误。中体西用主张以中国伦常经史之学为原本,以西方科技之术为应用,材料与中体西用无关,排除D项。

15、答案:B

解析:采邑的封赏使一些农民沦为封建主的附店,促进了西欧对建土地制的发展和封建主阶级的强大,因此这次改革在政治和经济上有力地推动了法国封建化的进程,故B项正确,法国等级君主制的确立是在14世纪三级会议的召开,故A项错误。这次改革推动欧洲中世纪封君封臣制的形成,不利于中央集权制国家和民族国家的形成,故C,D两项诸误。

16、答案:A

解析:据题干可知,春秋战国时期出现了“土”和“壤”的概念,再由“知其种,以教稼穑,树艺”可知“壤”指的是农田土壤,战国时期“地可使肥,又可使棘(瘠)”是围绕“壤”的生产力的观点,综上可知春秋战国时期精耕细作观念萌发,故选A项。人地矛盾是在土地私有制广泛确立后产生的,题干主旨并不是人地矛盾,排除B项;粮食生产早已受到重视,排除C项;道家是当时的显学,土壤生产力可以变化这一观点确实体现了道家的辩证法思想,但不是题干的核心主旨,排除D项。

17、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1949年(中国)。据材料可知,材料中主要体现了上海一些资本家和政府对市场物价的控制与反控制斗争,A项正确;计划经济一般从20世纪50年代初期全国统一财经开始,排除B项;材料中体现的是米棉之战而不是银元之战,排除C项;上海投机商主要是大资本家而不是小私有制,排除D项。故选A项。

18、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是古代的罗马。根据材料信息和所学知识可知,罗马共和国的国家机构是公民大会、元老院和执政官三者之间相互配合,相互制约,这有利于激发共和政体的活力,维持政体的平衡,A项正确;罗马实行的是间接民主,B项排除;罗马共和国时期是奴隶主阶级的民主,不能保障人民主权,C项排除;罗马共和国时期,规贵族并未完全控制政权,排除D项。故选A项。

19、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是中世纪的欧洲。表格信息主要是欧洲中世纪自治城市与领主的实力对比,由此表并结合所学知识可推知,中世纪欧洲城市自治主要是因为工商业的复兴和发展,以手工业者和商人为主体的市民要求摆脱封建领主的压迫,由此兴起了城市自治运动,C项正确;此时封君封臣制度并未彻底瓦解,排除A项;封建庄园主要是在农村,与材料信息无关,排除B项;有的地区城市实力强,有的地方领主实力强,无法判断是否势均力敌,排除D项。故选C项。

20、答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是唐朝时期。根据材料可知,散骑常侍是谏官,掌“待奉规讽”,以备顾问应答,唐高宗在中书省和门下省都设置谏官,评议决策得失,这有利于增强政府决策的科学性,D项正确;材料反映的是中枢权力机构的调整,无法体现中枢权力机构的扩大,排除A项;材料主旨是散骑常侍发展为监察官,与政府决策无关,排除B项;官员党同伐异指的是拉帮结派、偏向同伙、打击不同意见的人,即党争,根据材料来看散骑常侍的设置是君主为加强对官员的管理、制约而设置,说的是君臣关系,不是官员之间党同伐异的体现,排除C项。故选D项。

21、答案:D

解析:本题考查的主要知识点为:唐代的三教合流A.题干材料中的事例与科举制无关。故A选项错误;B.题干中的三个事例不能反映唐代所有的知识分子都有宗教倾向。故B选项错误;C.李白、杜甫、白居易的诗歌中有宗教内容,不能说明诗歌创作水平达到顶峰。故C选项错误;D.李白崇尚道教,也写有佛教内容的诗歌;杜甫崇尚儒家,也有写佛教的诗句;白居易作为一个诗人,佛道兼修,晚年皈依佛教,这些事例反映了唐代三教合流的趋势更加突出。故D选项正确。

22、答案:D

解析:考查宋代中央集权的加强。根据材料中“事任分立的相互维系态势”“决策过程出令与审核逐渐分离”等可知,宋代在职官设置中,出现了职级与事类的分离,权力运行中体现了制衡的精神,具备一定的政治理性色彩,这适应了加强专制集权的需要,故D项正确。“保证了事权的明确与集中”表明,这一定程度上利于提高决策与行政效能,而不是降低,故排除A项;B项说法不符合史实,故排除;材料主要反映出对事权和职位上的互相制约,而非设置官员数量的增长,故排除C项。

23、答案:C

解析:考查晚清政治。根据材料“清廷启动预备立宪两年后”“预备事项中有20%属于一般行政事务……无一与宪政有关”等可知,清末新政的变革重点在于一般行政事务和经济类事务,而对实行宪政迟迟未能推进,这表明新政蕴含了浓厚的保守色彩,未能突破传统封建专制体制,故C项正确。材料反映了改革的措施不触及政治体制,而非成效受到影响,故排除A项;B、D两项材料未体现出,故排除。

24、答案:C

解析:我国进行社会主义现代化建设根本的政治保证是坚持四项基本原则,故排除A选项:政府机构改革需要在社会主义法治轨道上进行,而我国的社会主义法制建设早已开始,故排除B选项。新一轮的机构改革优化政府职责体系和组织结构,加快推进国家治理体系和治理能力现代化,进一步理顺党政机构职责关系,从而为全面建设社会主义现代化强国提供体制保障,故C选项正确。改革必须顺应时代发展潮流,社会每前进一步,改革跟进一步,改革永远在路上,排除D选项。

25、答案:(1)表现:抑商政策有所松动,商品经济进一步发展;对外贸易繁荣,外贸所得成为政府的主要收入;科举制度不断发展和完善,推动社会阶层流动;文官制度发展,对皇权形成一定制约;诗词、话本、绘画等文学形式呈现出平民化、大众化倾向;儒学吸纳佛道思想,形成理学体系。

(2)原因:宋代重文,思想较为自由,统治者支持儒学发展;商品经济发展,印刷事业进步,教育发展;地方士绅阶层扩大,传播理学;程朱理学家们发展了儒学,将儒学哲学化、思辨化和世俗化。

(3)问题:理学走向僵化;思想文化专制新思想:批判君主专制;提倡工商皆本;主张经世致用。

解析:(1)本题是特点类材料分析题,时空是宋代(中国),根据材料“商业和手工业的发展推动了城市化进程,也促进了货币经济和市场经济的发展”可知抑商政策有所松动,商品经济进一步发展;根据材料“宋代还与外国建立了贸易关系,推动了中国与外部世界的交流和融合”可知对外贸易繁荣,外贸所得成为政府的主要收入;根据材料“宋代科举取士不问家世,取消了唐代工商杂类不得参加科举的规定,并实行誊录、糊名等更有利于公平的措施,罢除了唐代的通榜、公荐等对世家子弟有利的做法”可知科举制度不断发展和完善,推动社会阶层流动;文官制度发展,对皇权形成一定制约;根据材料“在宋代,文化的发展表现在多个方面,如诗词、小说、绘画、书法等,这些文化形式的繁荣为文化开放提供了有力支撑”可知诗词、话本、绘画等文学形式呈现出平民化、大众化倾向;结合所学可知儒学吸纳佛道思想,形成理学体系。

(2)本题是背景类材料分析题,时空是宋代(中国)。根据材料一“到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大。”并结合所学知识可知,商品经济发展,印刷事业进步,教育发展,地方士绅阶层扩大,传播理学;根据材料一“士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。可知,宋代重文,思想较为自由,统治者支持儒学发展;根据材料一“(北宋)张载、文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。”可知,程朱理学家们发展了儒学,将儒学哲学化、思辨化和世俗化。

(3)本题是特点类材料分析题,时空是明清之际(中国)。第一小问“问题”,据材料二信息“皇权运用普遍主义的真理观念对思想的垄断和遏制”并结合所学知识可概括得出:理学走向僵化;思想文化专制。第二小问“新思想”,结合所学明末清初活跃的儒家思想可知批判君主专制;提倡工商皆本;主张经世致用。

26、答案:(1)特点:凸显救亡图存的色彩;人口研究领域广泛;研究学者众多,跨学科学者参与其中;受西方人口观和研究方法的影响;观点多元,既有分歧又有共识。

背景:人口增殖的传统观念的影响;人口众多的社会弊端日益显露;以马尔萨斯人口论为代表的近代西方人口学说在中国的传播;西方科学与民主思想在中国的传播;新式知识分子群体的形成;民族危机加深,救亡图存成为民国学者的追求。

(2)政策的演变:20世纪50年代起鼓励人口增长;改革开放后执行计划生育政策,节制人口;进入21世纪后实施全面两孩政策。

因素:国民经济发展程度;意识形态色彩;人口总体结构;人口理论等。

解析:第(1)问,第一小问如下表所示:

提取材料一中的有效信息并结合所学知识 特点

“《东方杂志》从创刊之初便积极刊登人口研究文章。据统计,民国年间涉及人口研究各个领域的文章多达111篇” 人口研究领域广泛

“文章作者构成多元,既有专门……又有气象学家竺可桢、农业学家彭家元、历史学家张荫麟等” 研究学者众多,跨学科学者参与其中

“这些学者运用西方马尔萨斯人口论……达到民富国强的目标……在人口数据、理论框架、调查方法等方面激烈争论” 受西方人口观和研究方法的影响;观点多元,既有分歧又有共识

“民国初期国事衰败”和所学知识 凸显救亡图存的色彩

第二小问,根据材料一“主张人口众多以富国强兵,以增加社会财富,以承续后嗣,一直是中国社会人口观的主流”可得出,人口增殖的传统观念的影响;根据材料一“民国初期国事衰败,‘人满之患’的弊端日渐暴露”并结合所学知识可得出,人口众多的社会弊端日益显露,民族危机加深,救亡图存成为民国学者的追求;根据材料一“这些学者运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观”可得出,以马尔萨斯人口论为代表的近代西方人口学说在中国的传播;还可结合所学知识,从西方科学与民主思想在中国的传播、新式知识分子群体的形成等角度完善。

第(2)问,第一小问如下表所示:

提取材料二中的有效信息并结合所学知识 演变

“20世纪50年代经济建设中‘深深感到不是人口太多,而是人手不足’……党和政府对生育行为进行鼓励、补助和嘉奖,全国迎来了第一次人口生育高峰” 20世纪50年代起鼓励人口增长

“改革开放后,经济的发展依然无法解决人口众多所带来的……问题……提倡一对夫妇只生育一个孩子” 改革开放后执行计划生育政策,节制人口

“进入21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力严重短缺等问题,2016年实施全面两孩政策” 进入21世纪后实施全面两孩政策

第二小问,根据材料二“经济建设中……成为社会发展的主旋律”可得出,国民经济发展程度;根据材料二“受苏联鼓励人口增长的影响较深”可得出,意识形态色彩;根据材料二“进入21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力严重短缺等问题”可得出,人口的总体结构;结合所学可知人口理论也产生一定影响。

27、答案:示例论题:安全与发展相互依存,是社会主义现代化建设的基本保障。阐释:安全是发展的前提,发展是安全的保障。20世纪50年代,在两极格局的国际背景下,为打破美国等西方国家对中国国家安全的威胁,中国奉行独立自主的和平外交政策和“一边倒”的方针,开展抗美援朝战争,参加日内瓦会议和万隆会议,倡导和平共处五项原则,营造了有利于经济恢复和发展的国际环境。20世纪70年代,为拓展发展的国际空间,经过努力,中国取得了恢复在联合国的合法席位、结束中美长期敌对状态并与美国正式建交、实现中日邦交正常化等外交成就,为社会主义现代化建设提供了国家安全保证。改革开放以来,特别是进入新时代以来,围绕和平与发展两大时代主题,中国奉行不结盟的和平外交政策,积极开展以联合国为中心的全方位和平外交,发起并成立上海合作组织,推进“一带一路”建设,倡导建立人类命运共同体,为实现“两个一百年”奋斗目标提供了积极的国际关系保证。随着我国发展成为世界第二大经济体,国家安全的物质基础大为增强。总之,要把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程,防范和化解影响我国现代化进程的各种风险,筑牢国家安全屏障。

解析:根据题意要求,围绕中国现代史上“安全和发展”的问题,任选角度,自拟论题进行阐释。首先,仔细阅读材料,提取材料信息,理解安全与发展的关系及对社会主义现代化建设的意义,由此可以拟定论题“安全与发展相互依存,是社会主义现代化建设的基本保障”然后,结合所学知识,阐明新中国成立后安全与发展的表现及两者在社会主义现代化建设中的作用;最后得出结论,对阐述部分进行总结,但不要重复论题中的观点,言之有理即可。

28、答案:示例一:埃菲尔铁塔申报书。尊敬的世界遗产评委会:埃菲尔铁塔是一座位于法国巴黎战神广场上的镂空结构铁塔,是巴黎的地标性建筑,铁塔设计新颖独特,是世界建筑史上的技术杰作,代表了19世纪工业文明的最高成就。其设计精巧,计算合理,是一项人类创造性天赋的杰作,也是那一时期人类文明的见证,埃菲尔铁塔经历了一百多年风雨,巍然屹立在塞纳河畔,它已经成为全体法国人民的骄傲和精神的象征。埃菲尔铁塔符合世界文化遗产申请标准的第Ci、Ci、Cii、Civ、Cvi条标准。巴黎埃菲尔铁塔成为世界文化遗产后,将有助于该遗产的开发和保护,推动人类精神文明的进步。示例二:马丘比丘古城遗址申报书。尊敬的世界遗产评委会:马丘比丘古城遗址位于秘鲁南部安第斯山脉,被称为“空中城市”,是南美最大的印加帝国遗址。遗址的魅力在于这座石头结构的城寨巧妙地利用山根和地面凸凹不平的地势,达到了自然与建筑的完美协调。马丘比丘曾是印加帝国的政治和商业中心。据此,马丘比丘古城遗址符合世界文化遗产评选的全部标准。马丘比丘古城遗址成为世界文化遗产后,将有助于进一步研究印加人的历史传承、建筑技术、宗教信仰等,揭开神秘印加帝国的面纱。

解析:学生要选择任意一处文化遗产(不管是已经入选世界文化遗产还是未入选世界文化遗产的皆可),能够阐述该文化遗产符合评审标准的几条理由,能对入选后发挥其文化遗产的作用及推动文化遗产的保护等方面发表见解。

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分。

1、在当今时代背景下,G20既引入“和而不同”的中国智慧,又引入共商、共建、共享的原则;既引入平等、开放、合作、共享的中国治理观,着力解决经济全球化中收入分配差距扩大,一部分人受益、一部分人受损的不平衡发展问题。由此可知,中国智慧( )

A.推动了经济区域集团化的兴起 B.利于提升全球综合治理能力

C.致力于应对经济全球化的弊端 D.打破了西方的霸权主义政策

2、下表是全国法院行政案件统计表。表中的现象反映了( )

受案数(件) 原告撤诉率(%) 原告败诉率(%) 被告败诉率(%)

1992年 27125 37.84 35.93 21.98

2001年 100921 32.38 28.61 25.67

A.法律在规范政府行为中的作用日益突出

B.中国建成完备的法律体系

C.人民当家作主的权利已经完全得到保障

D.依法治国的观念深入人心

3、下表是不同时期出土的曾国(湖北随州)铭文。据此可知,曾国( )

曾公田求编钟、曾侯与钟、曾伯桼簠铭文相关内容对比

曾公田求编钟 曾侯与钟 曾伯桼簠

皇且(祖)建于南土,敝(蔽)蔡南门,斦(慎)应京社,适于汉东。【南】方无疆,涉政(征)淮夷,至于繁汤(阳)。 王遣命南公,营宅汭土,君此淮夷,临有江夏。 克狄淮夷,印燮繁阳,金导(道)锡行。

A.受封南土镇抚淮夷 B.实力增强冲击礼乐制度

C.社会贫富差距扩大 D.营宅纳土传播中原文化

4、关于上行文体(下级向上级所呈递公文一种文体),先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称“上书”,而秦朝则把臣下上书改称为“奏”。从字形、字义上,“奏”蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。这种文体称谓的转变( )

A.说明封建等级制度正式确立 B.体现了皇权的政治文化诉求

C.反映了秦朝实现统一的愿望 D.表明皇权与相权的矛盾尖锐

5、明嘉靖年间,我国东南沿海频遭倭寇侵犯,明朝延多次派兵征时都以失败告终,《號潮志》记载了瓦氏夫人率狼兵抗倭并取得胜利的英勇事迹,“田州(今西境内)女士官,瓦氏,调征倭寇,提二坚孙,并傻兵数千至,…...与官兵夹击于王江渔,大败之,斩首二千级”。据此可知( )

A.政府实施改土归流的成效显著 B.明政府政治腐败致战斗力低下

C.明朝边疆危机严重威胁了统治 D.少数民族国家认同观念的体现

6、史载,福建武夷地区“夙著茶名,饥不可食,寒不可衣,末业所存,易荒本业。乃自各国通商之初,番舶云集,商民偶沾其利,遂至争相慕效,满山遍野,愈种愈多”。这种状况表明( )

A.商品经济已基本取代自然经济 B.清政府的重农抑商政策渐趋松动

C.民生与世界市场联系日益密切 D.中国在对外贸易中处于优势地位

7、16世纪以来,中国内部产生的对白银的巨大需求,推高了银价。与此同时,日本、美洲的白银被大量运往中国。从1550年到1644年的近百年间,从海外流入中国的白银约有14000吨之多,是这一时期中国自产白银总量的近10倍。这一现象( )

A.增加了中国经济运行的风险 B.导致银贵钱贱,影响经济运行

C.推动了传统自然经济的瓦解 D.体现出闭关锁国政策的松弛

8、明清时期,“士绅”凭借私人威望与能力辅助地方政府处理各种临时性公共事务如教育、治安等。19世纪末20世纪初,“旧吏多裁,今之教育、警察机关,多为本县之士绅”。这一变化反映了( )

A.近代工业发展促进社会流动 B.革命风潮加速传统社会瓦解

C.西学东渐造就新型教育体制 D.制度嬗变推进权力主体变迁

9、公元前287年,经过长期斗争后,平民出身的霍腾西阿被任命为罗马独裁官(非常任长官),平民在法律上取得了政治、社会上的权利和经济方面的部分权利,小农经济得以恢复和维持。这种局面( )

A.有利于稳固罗马国家统治 B.导致贵族的根本利益受损

C.推动了帝国对外征服扩张 D.确保了平民与贵族的平等

10、英国农民感受到时间的新单位是来自于进入村庄中的流动农业机械,谷物脱粒承包人要求按小时收费。很快,拥有机械的农业劳动者帮助邻居耕地也要求按小时计费。年轻人都关心的脱粒机和收割机的效益,他们拿着小本子认真地记下这些机械的工作小时和消耗的燃料量。这说明( )

A.工业文明影响农民的劳动观念 B.工业革命加速农业生产衰落

C.农民受到工厂制度的严格限制 D.农业生产劳动的自主性增强

11、春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向 B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系 D.否定了君权神授

12、汉武帝时期,“以均输调盐铁助赋”,国家财政收入增加;但武帝常年对外用兵,还前后巡游二十余次,仅一次巡游“所过赏赐,用帛百余万匹,钱金以巨万计”。这一时期国家财政没有得到根本好转,主要是由于( )

A.朝廷过度干预经济 B.国家经济资源枯竭

C.盐铁官营不合时宜 D.只重开源未能节流

13、清代以来,以天津为主的长芦盐区是全国盛产海盐的产区。随着侵华战争的扩大,日本急需寻求新的进口盐资源。华北盐业公司是日本在中国大陆上设立的盐业垄断企业中最大的一个,下表为1938—1942年华北盐业公司长芦盐田统计(单位:町步)。由此可知( )

年份 (年) 恢复盐田 公司新开盐田 总计

计划数量 实际数量 累计实际数量 计划数量 实际数量 累计实际数量

1938 4180 4180 4180 680 680 680 4860

1939 4180 1185 907 1587 5767

1940 4180 9065 10000 11587 15768

1941 1500 1508 5688 4180 4471 16058 21747

1942 1080 1080 6788 16058 22827

注:1盯步约合9918平方米。

A.民族资本主义经济蓬勃发展 B.日军侵华受经济利益的驱使

C.洋务运动企业规模不断壮大 D.国民经济建设运动成效显著

14、洋务运动期间,清政府颁布的《挑选幼童赴泰西肄业章程》规定,“十二岁至十六岁之间,不限学历,只要聪颖,并稍通中国文理者”。清末新政期间,外务部于1902年规定:出国前必须有中学文化程度,以备出国后“精求专门之学”。这一变化说明清政府( )

A.以留学生作为选官的基础 B.开始推行留学救国的路线

C.调整留学政策以维护统治 D.中体西用思想出现新变化

15、8世纪前期,法兰克王国的宫相查理·马特实行改革,推行采邑制。接受采邑(土地)的豪绅显贵,须提供骑兵,上下结成封主与附庸的关系。领主有责任保护附庸,附庸要宣誓为封主效忠,如果附庸不履行臣属职责就要收回采邑。据此可知,查理·马特改革( )

A.标志着法国等级君主制确立 B.推动了法国封建化的进程

C.有利于中央集权制国家形成 D.推动法国民族国家的形成

16、春秋战国时期,“土”和“壤”的概念开始形成,如《周礼·地官·大司徒》中就把土和壤作了明确区别,认为后者是为了“知其种,以教稼穑,树艺”。战国时期进一步提出了“地可使肥,又可使棘(瘠)”的辩证观点。这说明当时( )

A.农业生产技术得到发展 B.人地矛盾日益显现

C.粮食生产开始受到重视 D.道家思想影响广泛

17、1949年11月25日,上海股市刚开市时,投机商们看到有棉纱售出,即拿出全部资金争相购入,有的人不惜借高利贷,但他们发现,上海等地的国营纱布公司,源源不断地抛售纱布,而且一边抛售,一边降低牌价。这从本质上反映了( )

A.资本家和政府争夺经济领导权 B.新中国开始实行计划经济体制

C.政府以行政手段应对银元之战 D.对小私有制进行改造的必要性

18、在罗马共和国,执政官的职责是统领军队,指挥作战,但必须建立在公民大会和元老院支持的基础之上。同时,公民大会有权对执政官缔结的条约或其他举措加以同意或否决。元老院虽然大权在握,但也不敢忽视公民大会与执政官的权力。由此可见,当时的罗马( )

A.共和政体有利于激发其强大活力 B.实行直接民主政治

C.通过分权制衡保障人民主导地位 D.贵族完全控制政权

19、如表为欧洲中世纪自治城市与领主的实力对比,由此表可推知( )

城市 实力 强 战斗或赎买并取胜 经过战斗多次失败或可成功

弱 低度均衡(维持现状) 压制(重新维持现状)

弱 强

领主实力

A.封君封臣制度已经彻底瓦解 B.封建庄园秩序遭到了破坏

C.工商业得到一定复兴和发展 D.城市和领主实力势均力敌

20、散骑常侍,古之官名。秦、汉皆有散骑,为皇帝侍从,无常职。唐太宗把散骑常侍改为职事官,掌“待奉规讽”。之后唐高宗又增置二员,左散骑常侍隶属门下省,右散骑常侍隶属中书省,“凡发令举事,有不便于时,不合于道者,小则上封,大则廷诤”。散骑常侍的设置反映了( )

A.中枢权力机构职权的扩大 B.政府决策机制逐步专业化

C.官员间党同伐异现象严重典 D.唐政府重视决策的科学性

21、李白崇道,写有“宴坐寂不动,大千入毫发”这样参禅打坐的诗句;杜甫崇儒,也有“身许双峰寺,门求七祖禅”之咏;白居易佛道兼修,晚年干脆皈依佛教,以“香山居士”自许。这些事例反映了唐代( )

A.唐诗因为科举制而盛行 B.知识分子都有宗教倾向

C.诗歌创作水平达到顶峰 D.三教合流趋势更加突出

22、北宋时期,在士大夫们的参与设计和更革下,官、职、差遣分离,主民政的中书门下、主军政的枢密院、主财政的三司,形成事任分立的相互维系态势;宋神宗元丰年间的官制改革及此后的三省体制改革中,中书门下体制中决策过程出令与审核逐渐分离。这些调整( )

A.降低了中央决策与行政效能 B.反映出体制变动具有随意性

C.加剧了地方冗官冗员的现象 D.适应了加强专制统治的需要

23、1906年,清廷启动预备立宪两年后,公布了《宪政筹备九年清单》,分年列示1908~1916年预备立宪应办事宜,预备事项中有20%属于一般行政事务。清廷又谕令各部院制定本机构的九年清单,农工商部的共列128项,无一与宪政有关。这在一定程度上反映出当时( )

A.新旧势力间的斗争影响改革成效 B.中央集权走向式微

C.新政改革未能突破政治体制本身 D.预备立宪不得民心

24、国家机构改革是我国政治体制改革的重要组成部分。改革开放以来,随着经济社会的不断进步发展,我国先后进行过多次政府机构改革,在此过程中,政府机构改革原则由“精简、统一、效能”逐步转向“优化、协同、高效”。这说明我国的政府机构改革( )

A.为建设社会主义现代化国家提供根本保证

B.是中国特色社会主义法治建设的基本前提

C.加快推进国家治理体系和治理能力现代化

D.已满足社会主义市场经济体制建设的需要

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

25、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:与汉唐相比,宋代确实在诸多方面表现出更强烈的开放包容气象。在这个时期,商业和手工业的发展推动了城市化进程,也促进了货币经济和市场经济的发展。同时,宋代还与外国建立了贸易关系,推动了中国与外部世界的交流和融合。宋代科举取士不问家世,取消了唐代工商杂类不得参加科举的规定,并实行誊录、糊名等更有利于公平的措施,罢除了唐代的通榜、公荐等对世家子弟有利的做法。录取“一切以程文为去留”,在制度上为不同阶层、不同群体打开了通过科场的角逐实现社会流动的通道。如寒门子弟欧阳修、范仲淹科举显荣,边远士子苏轼、苏辙同榜登科。在宋代,文化的发展表现在多个方面,如诗词、小说、绘画、书法等,这些文化形式的繁荣为文化开放提供了有力支撑。尽管宋代在经济和文化方面有很高的开放度,但宋代仍然运行在王朝体制的轨道上,其基本制度、基本观念、生产关系等规范社会运行形态的基本因素并未出现根本的变革,有些方面,例如对百姓的苛重负担、政治生态的每况愈下等有过之而无不及。

——摘编自黄纯艳《新变与局限:宋代社会的开放度》

材料二:到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大。士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。(北宋)张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气凛然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。三纲领八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概要》

材料三:如果一种思想成为拥有权力的意识形态而笼罩一切,这时,会有一些空洞的套话反复,这些话语不仅会常常写在书里而且会成为背诵的教条,甚至当作生活的金科玉律…我曾经相当注意明代和清朝初期,皇权运用普遍主义的真理观念对思想的垄断和遏制。

——摘编自葛兆光《中国思想史导论思想史的写法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代开放包容气象的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在宋代“理学的精神也因此自觉深入到民间基层”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,明清之际中国的思想界出现了什么问题?进步思想家产生了哪些新思想?

26、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:主张人口众多以富国强兵,以增加社会财富,以承续后嗣,一直是中国社会人口观的主流。民国初期国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。《东方杂志》从创刊之初便积极刊登人口研究文章。据统计,民国年间涉及人口研究各个领域的文章多达111篇,涉及人口理论9篇、人口量包括生育控制41篇、人口调查统计15篇。文章作者构成多元,既有专门的人口学者陈长蘅、潘光旦、孙本文、乔启明等,又有气象学家竺可桢、农业学家彭家元、历史学家张荫麟等。这些学者运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生等手段达到民富国强的目标,又在人口数据、理论框架、调查方法等方面激烈争论。

——摘编自岳靖芝《民国时期的中国人口研究——基于〈东方杂志〉学界同仁论说的考察》

材料二:新中国成立70多年来,我国人口数量、结构呈现出阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。20世纪50年代经济建设中“深深感到不是人口太多,而是人手不足”。彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行鼓励、补助和嘉奖,全国迎来了第一次人口生育高峰。1962年,我国人口数量快速增长,迎来第二次人口生育高潮,国务院首次提出了计划生育。改革开放后,经济的发展依然无法解决人口众多所带来的粮食紧缺、受教育率低、就业率低等一系列问题,庞大的人口规模与经济发展目标产生激烈冲突。1980年,中共中央发文明确指出,提倡一对夫妇只生育一个孩子。进入21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力严重短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自张越、陈丹《新中国70年的人口政策变迁与当代人口发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《东方杂志》人口研究文章的特点,分析民国时期人口学发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立后人口政策的演变,分析影响新中国人口政策的因素。

27、阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料:发展是任何一个追求现代化的国家和民族积极的历史实践及其社会进步的过程,而发展所面临的主体与环境、理想与现实、手段与目的、条件与愿景、收益与代价等之间的矛盾及其在不同时空背景下的具体表现,又决定了发展的步骤和实现必然是一个需要始终面对并有效回应各种风险挑战乃至困境危机的艰难复杂的历史奋斗过程。因此,把发展和安全统筹起来,在追求发展的同时守好安全底线,在保障安全的同时达成发展目标,既是现代化发展的内在逻辑,也是任何一个国家和民族必须切实遵循的现代化建设规律。

——摘编自冯鹏志《深入把握发展和安全的辩证法》

根据材料并结合所学知识,围绕中国现代史上“安全和发展”的问题,任选一个角度,自拟论题进行阐释。(要求;观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

28、阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料:下表是2005版世界文化遗产入选的标准,具备其中一条或多条可被列为世界文化遗产。

Ci 代表一项具有人类创造性天赋的杰作

Cii 展现了一段时期中或某一世界文化区城内,有关建筑或技术、纪念物艺 术、城市规划或景观设计的人类价值的重要交替

Ciii 为某一现存或业已消失的文化传统或某一文明提供一种独特的至少是特 殊的见证

Civ 作为说明人类历史中某一(或某些)意义重火阶段的某一类型的建筑物, 建筑或技术整体,或景观风格的突出范例

Cv 作为代表某一(或某些)文化的传统人类聚落、土地利用或海洋利用,或人 类与环境的相互作用的突出范例,特别是它在不可逆转的影响下业已变 得脆弱的情况下

Cvi 与具有突出普遍价值的事件或者与现有传统、思想、信仰、艺术和文学作 品有着直接或实质联系

请根据材料的标准结合所学世界历史内容来为某一处文化遗产写一份申报书。(要求:明确写出所选文化遗产名称并阐述申报理由,阐述史实准确、逻辑清晰、论证充分)

答案以及解析

1、答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。据本题材料“‘和而不同’的中国智慧”“共商、共建、共享的原则。”并结合所学知识可知,中国通过G20引入中国对国际事务治理理念,这显然有利于全球治理能力的提高,B项正确;经济区域集团化的兴起与中国智慧有利于提升全球综合治理能力之间没有必然联系,且早在1967年随着欧共体的诞生,经济区域集团化就已兴起,排除A项;中国模式顺应了全球化的发展,致力于提升全球综合治理能力,而不是为了应对经济全球化的弊端,排除C项;西方霸权主义政策至今仍然存在,排除D项。故选B项。

2、答案:A

解析:本题考查中国的法治建设。

这一现象反映了法律在规范政府行为中的作用日益突出,故选A项。材料未涉及法律体系,排除B项;C、D项材料无法体现,排除。

3、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦时期(中国)。从材料中的“涉政(征)淮夷,至于繁汤(阳)”,结合西周时期的分封制,可知曾国封于南土,以拱卫王室,镇抚有镇守安抚之意,A项正确;材料“王遣命南公,营宅汭土,君此淮夷,临有江夏。”的大致意思为先祖伯适(南公)是因为辅佐周文王、武王伐商、革除殷命、安定天下有功而被分封于南土,统治淮夷,监领江汉,未体现礼乐制度受到冲击,排除B项;材料所述与社会贫富差距扩大无关,排除C项;材料未体现营宅纳土的目的,排除D项。故选A项。

4、答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是先秦至秦朝时期。根据材料“先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称‘上书’,而秦朝则把臣下上书改称为‘奏’。……‘奏’蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。”可知,秦朝时期臣下对君主的上书具有以手恭敬、惧畏地进献的含义,这是秦朝皇权至高无上的必然要求,说明文体称谓的转变具有强化专制统治的色彩,B项正确;秦朝废除了西周时期的封建等级制度,排除A项;材料未涉及秦朝实现统一的相关信息,不符合题意,排除C项;材料未涉及皇权与相权之间的矛盾,不符合题意,排除D项。故选B项。

5、答案:D

解析:据材料“田州女土官,瓦氏”可以看出瓦氏夫人以田州土司身份而不是流官身份率军出征,故不能体现出改土归流成效显著,A项错误;明朝廷征讨倭寇失败不能得出政府腐败导致军队战斗力低下的结论,B项错误;材料体现的是东南沿海的倭寇危机,不能得出明朝边疆危机严重这一结论,边疆包括但不局限于东南沿海,C项错误;从题干中得出瓦氏夫人是田州土司,土司是少数民族首领,管理少数民族地区,由此可以得出田州是少数民族聚居的地方,且田州位于广西,瓦氏夫人率领广西俍兵远赴东南沿海英勇抗倭正是少数民族对国家认同的体现,故答案选D项。

6、答案:C

解析:材料“番舶云集,商民偶沾其利,遂至争相慕效,满山遍野,愈种愈多”体现的是受世界市场的影响,中国福建武夷地区的居民开始纷纷种植茶叶,说明的是民生与世界市场联系日益密切,C项正确;当时仍然是自然经济占据主导地位,排除A项;清政府厉行重农抑商政策,排除B项,材料无法得出中国在对外贸易中的情况,排除D项。故选:C。

7、答案:A

解析:根据材料可知,这一时期,白银大量流入中国,一方面,会满足国内市场的需求,促进经济发展;另一方面,容易使中国形成对外国输入白银的依赖,从而加大中国经济运行的风险,A项正确;材料只是体现了白银大量流入中国,但并未反映出银贵钱贱的后果,排除B项;传统自然经济瓦解出现于鸦片战争之后,排除C项;“体现出闭关锁国政策的松弛”的说法不符合史实,这时期闭关锁国政策并未松弛,排除D项。

8、答案:D

解析:根据材料,“明清时期士绅辅助地方政府处理各种临时性公共事务,到19世纪末20世纪初……多为本县之士绅”,通过由“辅助”到“多为”的对比,可以看出来权力主体的变化。结合鸦片战争后随着中国社会逐步近代化,尤其是通过戊戌变法、清末新政等带来的制度的嬗变推动了这一变化,D项正确;材料没有体现社会流动,排除A项;材料反映士绅作用的变化,未体现“传统社会瓦解”,排除B项;材料未体现“新型教育体制”的变化,排除C项。故选:D。

9、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是公元前287年古罗马。根据“平民在法律上取得了政治、社会上的权利和经济方面的部分权利,小农经济得以恢复和维持”并结合所学内容可知,这种局面有助于调和贵族和平民之间的矛盾,有利于稳固罗马的国家统治,A项正确;这种局面是缓和了贵族和平民之间的矛盾,并没有导致贵族的根本利益受损,排除B项;公元前287年还是罗马共和国时期,不是罗马帝国时期,所以和帝国对外征服扩张无关,排除C项;平民和贵族之间还是存在差异的,不可能实现平等,排除D项。故选A项。

10、答案:A

解析:据题意可知,由于农业机械都要按时间收费,所以劳动者认真的记录这些机械的工作小时和消耗的燃料量以计算性价比,说明工业文明的出现影响到了农民的劳动观念,A项正确;工业革命促进了农业生产的发展,排除B项;材料信息是农民在计算使用农业机械的性价比,和工厂制度无关,排除C项;“自主性增强”的说法无从体现,排除D项。故选A项。

11、答案:A

解析:结合所学知识可知,春秋末期,晋国太祝认为中行氏在纷争中失败,是中行寅不修德义,引发一国民众怨恨所致,其观点反映了民本思想倾向,A项正确;质疑祭祀功用的是中行寅而非太祝,排除B项;材料并未体现血缘宗法伦理关系,排除C项;太祝的观点并未否定君权神授,排除D项。故选A项。

12、答案:D

解析:据题意可知,虽然汉武帝通过均输平准、盐铁官营等措施增加了财政收入,但这一时期由于对外用兵和汉武帝的巡游,依然造成了财政问题,说明汉武帝时期注重了开源,但并没有重视节流,D项正确;国家财政没有根本好转的原因是不重视节流,而不是朝廷过度干预经济和经济资源枯竭,排除AB项;就当时的情况来说,盐铁官营并不算是不合时宜,排除C项。故选D项。

13、答案:B

解析:由表可知,华北盐业公司的盐田总量在逐年增长,满足了日本侵华的部分资源需求,属于经济利益驱使,故选B项。华北盐业公司是日本在中国大陆上设立的盐业垄断企业,与民族资本主义、洋务运动以及国民经济建设运动无关,排除A,C、D三项。

14、答案:C

解析:洋务运动和清末新政本质上都是为了维护清政府的统治,故选C项。材料并没有涉及选官的相关内容,排除A项。留学救国开始于洋务运动时期,B项错误。中体西用主张以中国伦常经史之学为原本,以西方科技之术为应用,材料与中体西用无关,排除D项。

15、答案:B

解析:采邑的封赏使一些农民沦为封建主的附店,促进了西欧对建土地制的发展和封建主阶级的强大,因此这次改革在政治和经济上有力地推动了法国封建化的进程,故B项正确,法国等级君主制的确立是在14世纪三级会议的召开,故A项错误。这次改革推动欧洲中世纪封君封臣制的形成,不利于中央集权制国家和民族国家的形成,故C,D两项诸误。

16、答案:A

解析:据题干可知,春秋战国时期出现了“土”和“壤”的概念,再由“知其种,以教稼穑,树艺”可知“壤”指的是农田土壤,战国时期“地可使肥,又可使棘(瘠)”是围绕“壤”的生产力的观点,综上可知春秋战国时期精耕细作观念萌发,故选A项。人地矛盾是在土地私有制广泛确立后产生的,题干主旨并不是人地矛盾,排除B项;粮食生产早已受到重视,排除C项;道家是当时的显学,土壤生产力可以变化这一观点确实体现了道家的辩证法思想,但不是题干的核心主旨,排除D项。

17、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1949年(中国)。据材料可知,材料中主要体现了上海一些资本家和政府对市场物价的控制与反控制斗争,A项正确;计划经济一般从20世纪50年代初期全国统一财经开始,排除B项;材料中体现的是米棉之战而不是银元之战,排除C项;上海投机商主要是大资本家而不是小私有制,排除D项。故选A项。

18、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是古代的罗马。根据材料信息和所学知识可知,罗马共和国的国家机构是公民大会、元老院和执政官三者之间相互配合,相互制约,这有利于激发共和政体的活力,维持政体的平衡,A项正确;罗马实行的是间接民主,B项排除;罗马共和国时期是奴隶主阶级的民主,不能保障人民主权,C项排除;罗马共和国时期,规贵族并未完全控制政权,排除D项。故选A项。

19、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是中世纪的欧洲。表格信息主要是欧洲中世纪自治城市与领主的实力对比,由此表并结合所学知识可推知,中世纪欧洲城市自治主要是因为工商业的复兴和发展,以手工业者和商人为主体的市民要求摆脱封建领主的压迫,由此兴起了城市自治运动,C项正确;此时封君封臣制度并未彻底瓦解,排除A项;封建庄园主要是在农村,与材料信息无关,排除B项;有的地区城市实力强,有的地方领主实力强,无法判断是否势均力敌,排除D项。故选C项。

20、答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是唐朝时期。根据材料可知,散骑常侍是谏官,掌“待奉规讽”,以备顾问应答,唐高宗在中书省和门下省都设置谏官,评议决策得失,这有利于增强政府决策的科学性,D项正确;材料反映的是中枢权力机构的调整,无法体现中枢权力机构的扩大,排除A项;材料主旨是散骑常侍发展为监察官,与政府决策无关,排除B项;官员党同伐异指的是拉帮结派、偏向同伙、打击不同意见的人,即党争,根据材料来看散骑常侍的设置是君主为加强对官员的管理、制约而设置,说的是君臣关系,不是官员之间党同伐异的体现,排除C项。故选D项。

21、答案:D

解析:本题考查的主要知识点为:唐代的三教合流A.题干材料中的事例与科举制无关。故A选项错误;B.题干中的三个事例不能反映唐代所有的知识分子都有宗教倾向。故B选项错误;C.李白、杜甫、白居易的诗歌中有宗教内容,不能说明诗歌创作水平达到顶峰。故C选项错误;D.李白崇尚道教,也写有佛教内容的诗歌;杜甫崇尚儒家,也有写佛教的诗句;白居易作为一个诗人,佛道兼修,晚年皈依佛教,这些事例反映了唐代三教合流的趋势更加突出。故D选项正确。

22、答案:D

解析:考查宋代中央集权的加强。根据材料中“事任分立的相互维系态势”“决策过程出令与审核逐渐分离”等可知,宋代在职官设置中,出现了职级与事类的分离,权力运行中体现了制衡的精神,具备一定的政治理性色彩,这适应了加强专制集权的需要,故D项正确。“保证了事权的明确与集中”表明,这一定程度上利于提高决策与行政效能,而不是降低,故排除A项;B项说法不符合史实,故排除;材料主要反映出对事权和职位上的互相制约,而非设置官员数量的增长,故排除C项。

23、答案:C

解析:考查晚清政治。根据材料“清廷启动预备立宪两年后”“预备事项中有20%属于一般行政事务……无一与宪政有关”等可知,清末新政的变革重点在于一般行政事务和经济类事务,而对实行宪政迟迟未能推进,这表明新政蕴含了浓厚的保守色彩,未能突破传统封建专制体制,故C项正确。材料反映了改革的措施不触及政治体制,而非成效受到影响,故排除A项;B、D两项材料未体现出,故排除。

24、答案:C

解析:我国进行社会主义现代化建设根本的政治保证是坚持四项基本原则,故排除A选项:政府机构改革需要在社会主义法治轨道上进行,而我国的社会主义法制建设早已开始,故排除B选项。新一轮的机构改革优化政府职责体系和组织结构,加快推进国家治理体系和治理能力现代化,进一步理顺党政机构职责关系,从而为全面建设社会主义现代化强国提供体制保障,故C选项正确。改革必须顺应时代发展潮流,社会每前进一步,改革跟进一步,改革永远在路上,排除D选项。

25、答案:(1)表现:抑商政策有所松动,商品经济进一步发展;对外贸易繁荣,外贸所得成为政府的主要收入;科举制度不断发展和完善,推动社会阶层流动;文官制度发展,对皇权形成一定制约;诗词、话本、绘画等文学形式呈现出平民化、大众化倾向;儒学吸纳佛道思想,形成理学体系。

(2)原因:宋代重文,思想较为自由,统治者支持儒学发展;商品经济发展,印刷事业进步,教育发展;地方士绅阶层扩大,传播理学;程朱理学家们发展了儒学,将儒学哲学化、思辨化和世俗化。

(3)问题:理学走向僵化;思想文化专制新思想:批判君主专制;提倡工商皆本;主张经世致用。

解析:(1)本题是特点类材料分析题,时空是宋代(中国),根据材料“商业和手工业的发展推动了城市化进程,也促进了货币经济和市场经济的发展”可知抑商政策有所松动,商品经济进一步发展;根据材料“宋代还与外国建立了贸易关系,推动了中国与外部世界的交流和融合”可知对外贸易繁荣,外贸所得成为政府的主要收入;根据材料“宋代科举取士不问家世,取消了唐代工商杂类不得参加科举的规定,并实行誊录、糊名等更有利于公平的措施,罢除了唐代的通榜、公荐等对世家子弟有利的做法”可知科举制度不断发展和完善,推动社会阶层流动;文官制度发展,对皇权形成一定制约;根据材料“在宋代,文化的发展表现在多个方面,如诗词、小说、绘画、书法等,这些文化形式的繁荣为文化开放提供了有力支撑”可知诗词、话本、绘画等文学形式呈现出平民化、大众化倾向;结合所学可知儒学吸纳佛道思想,形成理学体系。

(2)本题是背景类材料分析题,时空是宋代(中国)。根据材料一“到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大。”并结合所学知识可知,商品经济发展,印刷事业进步,教育发展,地方士绅阶层扩大,传播理学;根据材料一“士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。可知,宋代重文,思想较为自由,统治者支持儒学发展;根据材料一“(北宋)张载、文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。”可知,程朱理学家们发展了儒学,将儒学哲学化、思辨化和世俗化。

(3)本题是特点类材料分析题,时空是明清之际(中国)。第一小问“问题”,据材料二信息“皇权运用普遍主义的真理观念对思想的垄断和遏制”并结合所学知识可概括得出:理学走向僵化;思想文化专制。第二小问“新思想”,结合所学明末清初活跃的儒家思想可知批判君主专制;提倡工商皆本;主张经世致用。

26、答案:(1)特点:凸显救亡图存的色彩;人口研究领域广泛;研究学者众多,跨学科学者参与其中;受西方人口观和研究方法的影响;观点多元,既有分歧又有共识。

背景:人口增殖的传统观念的影响;人口众多的社会弊端日益显露;以马尔萨斯人口论为代表的近代西方人口学说在中国的传播;西方科学与民主思想在中国的传播;新式知识分子群体的形成;民族危机加深,救亡图存成为民国学者的追求。

(2)政策的演变:20世纪50年代起鼓励人口增长;改革开放后执行计划生育政策,节制人口;进入21世纪后实施全面两孩政策。

因素:国民经济发展程度;意识形态色彩;人口总体结构;人口理论等。

解析:第(1)问,第一小问如下表所示:

提取材料一中的有效信息并结合所学知识 特点

“《东方杂志》从创刊之初便积极刊登人口研究文章。据统计,民国年间涉及人口研究各个领域的文章多达111篇” 人口研究领域广泛

“文章作者构成多元,既有专门……又有气象学家竺可桢、农业学家彭家元、历史学家张荫麟等” 研究学者众多,跨学科学者参与其中

“这些学者运用西方马尔萨斯人口论……达到民富国强的目标……在人口数据、理论框架、调查方法等方面激烈争论” 受西方人口观和研究方法的影响;观点多元,既有分歧又有共识

“民国初期国事衰败”和所学知识 凸显救亡图存的色彩

第二小问,根据材料一“主张人口众多以富国强兵,以增加社会财富,以承续后嗣,一直是中国社会人口观的主流”可得出,人口增殖的传统观念的影响;根据材料一“民国初期国事衰败,‘人满之患’的弊端日渐暴露”并结合所学知识可得出,人口众多的社会弊端日益显露,民族危机加深,救亡图存成为民国学者的追求;根据材料一“这些学者运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观”可得出,以马尔萨斯人口论为代表的近代西方人口学说在中国的传播;还可结合所学知识,从西方科学与民主思想在中国的传播、新式知识分子群体的形成等角度完善。

第(2)问,第一小问如下表所示:

提取材料二中的有效信息并结合所学知识 演变

“20世纪50年代经济建设中‘深深感到不是人口太多,而是人手不足’……党和政府对生育行为进行鼓励、补助和嘉奖,全国迎来了第一次人口生育高峰” 20世纪50年代起鼓励人口增长

“改革开放后,经济的发展依然无法解决人口众多所带来的……问题……提倡一对夫妇只生育一个孩子” 改革开放后执行计划生育政策,节制人口

“进入21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力严重短缺等问题,2016年实施全面两孩政策” 进入21世纪后实施全面两孩政策

第二小问,根据材料二“经济建设中……成为社会发展的主旋律”可得出,国民经济发展程度;根据材料二“受苏联鼓励人口增长的影响较深”可得出,意识形态色彩;根据材料二“进入21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力严重短缺等问题”可得出,人口的总体结构;结合所学可知人口理论也产生一定影响。

27、答案:示例论题:安全与发展相互依存,是社会主义现代化建设的基本保障。阐释:安全是发展的前提,发展是安全的保障。20世纪50年代,在两极格局的国际背景下,为打破美国等西方国家对中国国家安全的威胁,中国奉行独立自主的和平外交政策和“一边倒”的方针,开展抗美援朝战争,参加日内瓦会议和万隆会议,倡导和平共处五项原则,营造了有利于经济恢复和发展的国际环境。20世纪70年代,为拓展发展的国际空间,经过努力,中国取得了恢复在联合国的合法席位、结束中美长期敌对状态并与美国正式建交、实现中日邦交正常化等外交成就,为社会主义现代化建设提供了国家安全保证。改革开放以来,特别是进入新时代以来,围绕和平与发展两大时代主题,中国奉行不结盟的和平外交政策,积极开展以联合国为中心的全方位和平外交,发起并成立上海合作组织,推进“一带一路”建设,倡导建立人类命运共同体,为实现“两个一百年”奋斗目标提供了积极的国际关系保证。随着我国发展成为世界第二大经济体,国家安全的物质基础大为增强。总之,要把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程,防范和化解影响我国现代化进程的各种风险,筑牢国家安全屏障。

解析:根据题意要求,围绕中国现代史上“安全和发展”的问题,任选角度,自拟论题进行阐释。首先,仔细阅读材料,提取材料信息,理解安全与发展的关系及对社会主义现代化建设的意义,由此可以拟定论题“安全与发展相互依存,是社会主义现代化建设的基本保障”然后,结合所学知识,阐明新中国成立后安全与发展的表现及两者在社会主义现代化建设中的作用;最后得出结论,对阐述部分进行总结,但不要重复论题中的观点,言之有理即可。

28、答案:示例一:埃菲尔铁塔申报书。尊敬的世界遗产评委会:埃菲尔铁塔是一座位于法国巴黎战神广场上的镂空结构铁塔,是巴黎的地标性建筑,铁塔设计新颖独特,是世界建筑史上的技术杰作,代表了19世纪工业文明的最高成就。其设计精巧,计算合理,是一项人类创造性天赋的杰作,也是那一时期人类文明的见证,埃菲尔铁塔经历了一百多年风雨,巍然屹立在塞纳河畔,它已经成为全体法国人民的骄傲和精神的象征。埃菲尔铁塔符合世界文化遗产申请标准的第Ci、Ci、Cii、Civ、Cvi条标准。巴黎埃菲尔铁塔成为世界文化遗产后,将有助于该遗产的开发和保护,推动人类精神文明的进步。示例二:马丘比丘古城遗址申报书。尊敬的世界遗产评委会:马丘比丘古城遗址位于秘鲁南部安第斯山脉,被称为“空中城市”,是南美最大的印加帝国遗址。遗址的魅力在于这座石头结构的城寨巧妙地利用山根和地面凸凹不平的地势,达到了自然与建筑的完美协调。马丘比丘曾是印加帝国的政治和商业中心。据此,马丘比丘古城遗址符合世界文化遗产评选的全部标准。马丘比丘古城遗址成为世界文化遗产后,将有助于进一步研究印加人的历史传承、建筑技术、宗教信仰等,揭开神秘印加帝国的面纱。

解析:学生要选择任意一处文化遗产(不管是已经入选世界文化遗产还是未入选世界文化遗产的皆可),能够阐述该文化遗产符合评审标准的几条理由,能对入选后发挥其文化遗产的作用及推动文化遗产的保护等方面发表见解。

同课章节目录