安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高三上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高三上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 460.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-26 11:13:05 | ||

图片预览

文档简介

高河中学2023-2024学年度高三历史12月月考卷

一、单题题(每小题3分,共48分)

1.统治集团的形成是和中央集权制的瓦解及庄园制的发展分不开的,他们在封建采邑的基础上,以“挟天子以令诸侯”的方式统治国家。这一现象描述的是13世纪的

A.印度 B.西欧 C.朝鲜 D.日本

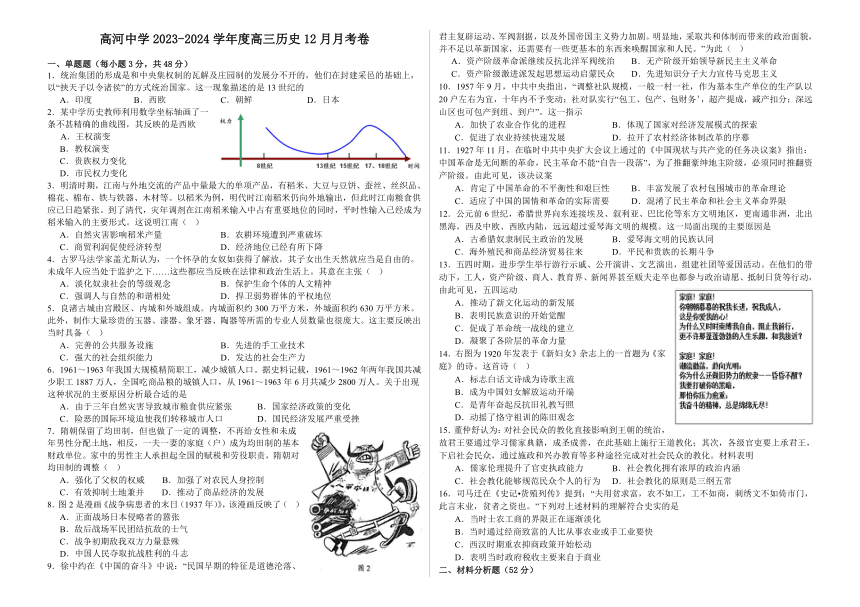

2.某中学历史教师利用数学坐标轴画了一条不甚精确的曲线图,其反映的是西欧

A.王权演变

B.教权演变

C.贵族权力变化

D.市民权力变化

3.明清时期,江南与外地交流的产品中量最大的单项产品,有稻米、大豆与豆饼、蚕丝、丝织品、棉花、棉布、铁与铁器、木材等。以稻米为例,明代时江南稻米仍向外地输出,但此时江南粮食供应已日趋紧张。到了清代,灾年调剂在江南稻米输入中占有重要地位的同时,平时性输入已经成为稻米输入的主要形式。这说明江南( )

A.自然灾害影响稻米产量 B.农耕环境遭到严重破坏

C.商贸利润促使经济转型 D.经济地位已经有所下降

4.古罗马法学家盖尤斯认为,一个怀孕的女奴如获得了解放,其子女出生天然就应当是自由的。未成年人应当处于监护之下……这些都应当反映在法律和政治生活上。其意在主张( )

A.淡化奴隶社会的等级观念 B.保护生命个体的人文精神

C.强调人与自然的和谐相处 D.捍卫弱势群体的平权地位

5.良渚古城由宫殿区、内城和外城组成。内城面积约300万平方米,外城面积约630万平方米。此外,制作大量珍贵的玉器、漆器、象牙器、陶器等所需的专业人员数量也很庞大。这主要反映出当时具备( )

A.完善的公共服务设施 B.先进的手工业技术

C.强大的社会组织能力 D.发达的社会生产力

6.1961~1963年我国大规模精简职工,减少城镇人口。据史料记载,1961~1962年两年我国共减少职工1887万人,全国吃商品粮的城镇人口,从1961~1963年6月共减少2800万人。关于出现这种状况的主要原因分析最合适的是

A.由于三年自然灾害导致城市粮食供应紧张 B.国家经济政策的变化

C.险恶的国际环境迫使我们转移城市人口 D.国民经济发展严重受挫

7.隋朝保留了均田制,但也做了一定的调整,不再给女性和未成年男性分配土地,相反,一夫一妻的家庭(户)成为均田制的基本财政单位。家中的男性主人承担起全国的赋税和劳役职责,隋朝对均田制的调整( )

A.强化了父权的权威 B.加强了对农民人身控制

C.有效抑制土地兼并 D.推动了商品经济的发展

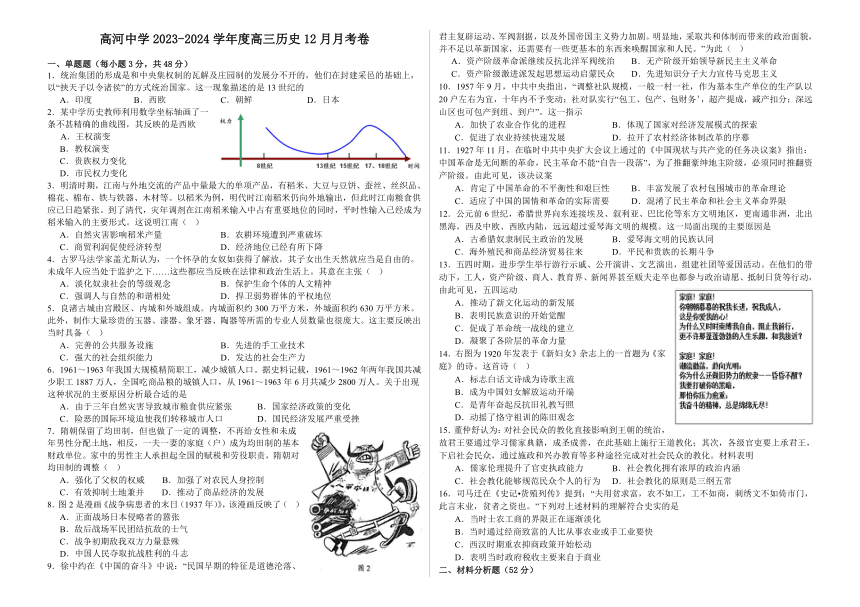

8.图2是漫画《战争病患者的末日(1937年)》,该漫画反映了( )

A.正面战场日本侵略者的嚣张

B.敌后战场军民团结抗敌的士气

C.战争初期敌我双方力量悬殊

D.中国人民夺取抗战胜利的斗志

9.徐中约在《中国的奋斗》中说:“民国早期的特征是道德沦落、君主复辟运动、军阀割据,以及外国帝国主义势力加剧。明显地,采取共和体制而带来的政治面貌,并不足以革新国家,还需要有一些更基本的东西来唤醒国家和人民。”为此( )

A.资产阶级革命派继续反抗北洋军阀统治 B.无产阶级开始领导新民主主义革命

C.资产阶级激进派发起思想运动启蒙民众 D.先进知识分子大力宣传马克思主义

10.1957年9月,中共中央指出,“调整社队规模,一般一村一社,作为基本生产单位的生产队以20户左右为宜,十年内不予变动;社对队实行“包工、包产、包财务',超产提成,减产扣分;深远山区也可包产到组、到户”。这一指示

A.加快了农业合作化的进程 B.体现了国家对经济发展模式的探索

C.促进了农业持续快速发展 D.拉开了农村经济体制改革的序幕

11.1927年11月,在临时中共中央扩大会议上通过的《中国现状与共产党的任务决议案》指出:中国革命是无间断的革命,民主革命不能“自告一段落”,为了推翻豪绅地主阶级,必须同时推翻资产阶级。由此可见,该决议案

A.肯定了中国革命的不平衡性和艰巨性 B.丰富发展了农村包围城市的革命理论

C.适应了中国的国情和革命的实际需要 D.混淆了民主革命和社会主义革命界限

12.公元前6世纪,希腊世界向东连接埃及、叙利亚、巴比伦等东方文明地区,更南通非洲,北出黑海,西及中欧、西欧内陆,远远超过爱琴海文明的规模。这一局面出现的主要原因是

A.古希腊奴隶制民主政治的发展 B.爱琴海文明的民族认同

C.海外殖民和商品经济贸易往来 D.平民和贵族的长期斗争

13.五四时期,进步学生举行游行示戚、公开演讲、文艺演出,组建社团等爱国活动。在他们的带动下,工人,资产阶级、商人、教育界、新闻界甚至贩夫走卒也都参与政治请愿、抵制日货等行动,由此可见,五四运动

A.推动了新文化运动的新发展

B.表明民族意识的开始觉醒

C.促成了革命统一战线的建立

D.凝聚了各阶层的革命力量

14.右图为1920年发表于《新妇女》杂志上的一首题为《家庭》的诗。这首诗( )

A.标志白话文诗成为诗歌主流

B.成为中国妇女解放运动开端

C.是青年奋起反抗旧礼教写照

D.动摇了恪守祖训的陈旧观念

15.董仲舒认为:对社会民众的教化直接影响到王朝的统治,故君王要通过学习儒家典籍,成圣成善,在此基础上施行王道教化;其次,各级官吏要上承君王,下启社会民众,通过施政和兴办教育等多种途径完成对社会民众的教化。材料表明

A.儒家伦理提升了官吏执政能力 B.社会教化拥有浓厚的政治内涵

C.社会教化能够规范民众个人的行为 D.社会教化的原则是三纲五常

16.司马迁在《史记 货殖列传》提到:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门,此言末业,贫者之资也。”下列对上述材料的理解符合史实的是

A.当时士农工商的界限正在逐渐淡化

B.当时通过经商致富的人比从事农业或手工业要快

C.西汉时期重农抑商政策开始松动

D.表明当时政府税收主要来自于商业

二、材料分析题(52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

【扬梦·乘风破浪】

从永乐三年(1405)到宣德八年(1433年),他率领规模浩大的船队,跨越亚、非二洲,对占城(越南中南部)、真腊(柬埔寨)、遥罗(泰国)等三十几个国家和地区进行了友好访问。这是世界航海史上的壮举,是中国对世界航海事业的巨大贡献。 ——朱绍侯等主编《中国古代史》

【梦碎·天朝之殇】

1842年,中国遭遇“三千年未有之变局,三千年未有之强敌”,经过中英战争的激烈碰撞后,开始经历长达百年的屈辱。对于中国来说,这场战争是一块“界碑”。 ——陈旭麓著《近代中国社会的新陈代谢》

【寻梦·长夜星光】

1902年,梁启超在《新民丛报》上发表文章说:“麦喀士(马克思),日耳曼人,社会主义之泰斗也。”1905年,孙中山在《民报》上提出“三民主义”。1919年,李大钊在《新青年》发表《我的马克思主义观》。1929年,毛泽东发表《星星之火,可以燎原》。 ——摘编自初中历史教材

【追梦·奔向富强】

2022年,稳居全球第二大经济体的中国,成功举办了冬奥会,神舟十三号载人飞行任务取得顾满成功,疫情防控成绩斐然。我们召开了具有划时代意义的“二十大”,向着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进! ——学习强国

(1)材料中的“扬梦”和“梦碎”分别反映了什么历史事件?(3分)

(2)根据材料“寻梦”,分析在寻梦路上我国众多仁人志士进行了哪些探索?(8分)

(3)从“扬梦→梦碎→寻梦→追梦”的曲折发展之路中,你获得了哪些启示?(5分)

18.阅读以下材料,回答问题。(20分)

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2分)

(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由(6分)。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由(6分)。

(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。(6分)

19.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料 1904年,商部开始劝办商会,此后商会数量不断增加。在资产阶级改良派和革命派的引导下,商会是被动充当现代化动力的。1914年全国各商会代表在上海召开大会,宣告全国商联会成立,资产阶级走到了国家政府的前面。他们不仅大力从事最基本的经济活动——工商实业活动,而且积极参与经济制度和政治制度的改革活动。因此,这一时期便成了中国资产阶级和资本主义的黄金时代。

——摘编自虞和平《商会与中国早期现代化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末商会兴起的国内有利条件(8分)。

(2)根据材料,比较商联会成立前后资产阶级作为“现代化动力”的不同状态。结合所学知识,简述导致状态发生变化的国内外政治局势(8分)。

高三历史12月月考卷参考答案

1.D 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B

11.D 12.C 13.D 14.C 15.B 16.B

17.(1)“扬梦”:郑和下西洋。

“梦碎”:中英《南京条约》的签订。

(2)以孙中山为代表的资产阶级革命派,为实现建立资产阶级共和国的理想,发动了辛亥革命;李大钊等先进知识分子掀起了新文化运动,宣传马克思主义;以工人阶级为主力的广大人民群众掀起了一场彻底的反帝反封建的五四运动;中国共产党创建农村革命根据地,开创“工农武装割据”的局面,探索出农村包围城市,武装夺取政权的中国革命的新道路。

(3)启示:落后就要挨打,发展才是硬道理;中国要走适合自己的革命道路;没有共产党,就没有新中国。

18.(1)《明史》中认为明鲁王是被郑成功谋杀,而在《台湾外纪》中则载郑成功死于朱以海之前,故明鲁王之死不可能是由于郑成功的谋杀。

(2)《明史》虽为官方正史,但编修于清代,因此存在着清人诋毁前朝的可能;而《台湾外纪》的作者虽然自幼听闻明郑往事,但未必真切,其在著作中也只是转引了《明季续闻》中的相关记载,且其虽致仕清朝,但毕竟是为南明后人,故明鲁王之死因不能基于这两则材料确定。

(3)为确认明鲁王的死因提供了实物/原始的证据;墓志铭的记载证实了明鲁王并非因郑成功谋杀而死,并且这一论点能够与《台湾外纪》构成证据链条

(4)原因:记录者的身份和立场殊异;记录者对历史事实的了解程度不同。

19.(1)有利条件:清政府的倡导;实业救国思想的推动;民族工业的初步发展;资产阶级力量壮大。

(2)不同状态,成立前:被动充当;成立后:主导和领先。国内外政治局势:民国建立提高了资产阶级的政治地位;军阀割据严重,中央政权衰落;一战期间列强放松对中国的控制。

一、单题题(每小题3分,共48分)

1.统治集团的形成是和中央集权制的瓦解及庄园制的发展分不开的,他们在封建采邑的基础上,以“挟天子以令诸侯”的方式统治国家。这一现象描述的是13世纪的

A.印度 B.西欧 C.朝鲜 D.日本

2.某中学历史教师利用数学坐标轴画了一条不甚精确的曲线图,其反映的是西欧

A.王权演变

B.教权演变

C.贵族权力变化

D.市民权力变化

3.明清时期,江南与外地交流的产品中量最大的单项产品,有稻米、大豆与豆饼、蚕丝、丝织品、棉花、棉布、铁与铁器、木材等。以稻米为例,明代时江南稻米仍向外地输出,但此时江南粮食供应已日趋紧张。到了清代,灾年调剂在江南稻米输入中占有重要地位的同时,平时性输入已经成为稻米输入的主要形式。这说明江南( )

A.自然灾害影响稻米产量 B.农耕环境遭到严重破坏

C.商贸利润促使经济转型 D.经济地位已经有所下降

4.古罗马法学家盖尤斯认为,一个怀孕的女奴如获得了解放,其子女出生天然就应当是自由的。未成年人应当处于监护之下……这些都应当反映在法律和政治生活上。其意在主张( )

A.淡化奴隶社会的等级观念 B.保护生命个体的人文精神

C.强调人与自然的和谐相处 D.捍卫弱势群体的平权地位

5.良渚古城由宫殿区、内城和外城组成。内城面积约300万平方米,外城面积约630万平方米。此外,制作大量珍贵的玉器、漆器、象牙器、陶器等所需的专业人员数量也很庞大。这主要反映出当时具备( )

A.完善的公共服务设施 B.先进的手工业技术

C.强大的社会组织能力 D.发达的社会生产力

6.1961~1963年我国大规模精简职工,减少城镇人口。据史料记载,1961~1962年两年我国共减少职工1887万人,全国吃商品粮的城镇人口,从1961~1963年6月共减少2800万人。关于出现这种状况的主要原因分析最合适的是

A.由于三年自然灾害导致城市粮食供应紧张 B.国家经济政策的变化

C.险恶的国际环境迫使我们转移城市人口 D.国民经济发展严重受挫

7.隋朝保留了均田制,但也做了一定的调整,不再给女性和未成年男性分配土地,相反,一夫一妻的家庭(户)成为均田制的基本财政单位。家中的男性主人承担起全国的赋税和劳役职责,隋朝对均田制的调整( )

A.强化了父权的权威 B.加强了对农民人身控制

C.有效抑制土地兼并 D.推动了商品经济的发展

8.图2是漫画《战争病患者的末日(1937年)》,该漫画反映了( )

A.正面战场日本侵略者的嚣张

B.敌后战场军民团结抗敌的士气

C.战争初期敌我双方力量悬殊

D.中国人民夺取抗战胜利的斗志

9.徐中约在《中国的奋斗》中说:“民国早期的特征是道德沦落、君主复辟运动、军阀割据,以及外国帝国主义势力加剧。明显地,采取共和体制而带来的政治面貌,并不足以革新国家,还需要有一些更基本的东西来唤醒国家和人民。”为此( )

A.资产阶级革命派继续反抗北洋军阀统治 B.无产阶级开始领导新民主主义革命

C.资产阶级激进派发起思想运动启蒙民众 D.先进知识分子大力宣传马克思主义

10.1957年9月,中共中央指出,“调整社队规模,一般一村一社,作为基本生产单位的生产队以20户左右为宜,十年内不予变动;社对队实行“包工、包产、包财务',超产提成,减产扣分;深远山区也可包产到组、到户”。这一指示

A.加快了农业合作化的进程 B.体现了国家对经济发展模式的探索

C.促进了农业持续快速发展 D.拉开了农村经济体制改革的序幕

11.1927年11月,在临时中共中央扩大会议上通过的《中国现状与共产党的任务决议案》指出:中国革命是无间断的革命,民主革命不能“自告一段落”,为了推翻豪绅地主阶级,必须同时推翻资产阶级。由此可见,该决议案

A.肯定了中国革命的不平衡性和艰巨性 B.丰富发展了农村包围城市的革命理论

C.适应了中国的国情和革命的实际需要 D.混淆了民主革命和社会主义革命界限

12.公元前6世纪,希腊世界向东连接埃及、叙利亚、巴比伦等东方文明地区,更南通非洲,北出黑海,西及中欧、西欧内陆,远远超过爱琴海文明的规模。这一局面出现的主要原因是

A.古希腊奴隶制民主政治的发展 B.爱琴海文明的民族认同

C.海外殖民和商品经济贸易往来 D.平民和贵族的长期斗争

13.五四时期,进步学生举行游行示戚、公开演讲、文艺演出,组建社团等爱国活动。在他们的带动下,工人,资产阶级、商人、教育界、新闻界甚至贩夫走卒也都参与政治请愿、抵制日货等行动,由此可见,五四运动

A.推动了新文化运动的新发展

B.表明民族意识的开始觉醒

C.促成了革命统一战线的建立

D.凝聚了各阶层的革命力量

14.右图为1920年发表于《新妇女》杂志上的一首题为《家庭》的诗。这首诗( )

A.标志白话文诗成为诗歌主流

B.成为中国妇女解放运动开端

C.是青年奋起反抗旧礼教写照

D.动摇了恪守祖训的陈旧观念

15.董仲舒认为:对社会民众的教化直接影响到王朝的统治,故君王要通过学习儒家典籍,成圣成善,在此基础上施行王道教化;其次,各级官吏要上承君王,下启社会民众,通过施政和兴办教育等多种途径完成对社会民众的教化。材料表明

A.儒家伦理提升了官吏执政能力 B.社会教化拥有浓厚的政治内涵

C.社会教化能够规范民众个人的行为 D.社会教化的原则是三纲五常

16.司马迁在《史记 货殖列传》提到:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门,此言末业,贫者之资也。”下列对上述材料的理解符合史实的是

A.当时士农工商的界限正在逐渐淡化

B.当时通过经商致富的人比从事农业或手工业要快

C.西汉时期重农抑商政策开始松动

D.表明当时政府税收主要来自于商业

二、材料分析题(52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

【扬梦·乘风破浪】

从永乐三年(1405)到宣德八年(1433年),他率领规模浩大的船队,跨越亚、非二洲,对占城(越南中南部)、真腊(柬埔寨)、遥罗(泰国)等三十几个国家和地区进行了友好访问。这是世界航海史上的壮举,是中国对世界航海事业的巨大贡献。 ——朱绍侯等主编《中国古代史》

【梦碎·天朝之殇】

1842年,中国遭遇“三千年未有之变局,三千年未有之强敌”,经过中英战争的激烈碰撞后,开始经历长达百年的屈辱。对于中国来说,这场战争是一块“界碑”。 ——陈旭麓著《近代中国社会的新陈代谢》

【寻梦·长夜星光】

1902年,梁启超在《新民丛报》上发表文章说:“麦喀士(马克思),日耳曼人,社会主义之泰斗也。”1905年,孙中山在《民报》上提出“三民主义”。1919年,李大钊在《新青年》发表《我的马克思主义观》。1929年,毛泽东发表《星星之火,可以燎原》。 ——摘编自初中历史教材

【追梦·奔向富强】

2022年,稳居全球第二大经济体的中国,成功举办了冬奥会,神舟十三号载人飞行任务取得顾满成功,疫情防控成绩斐然。我们召开了具有划时代意义的“二十大”,向着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进! ——学习强国

(1)材料中的“扬梦”和“梦碎”分别反映了什么历史事件?(3分)

(2)根据材料“寻梦”,分析在寻梦路上我国众多仁人志士进行了哪些探索?(8分)

(3)从“扬梦→梦碎→寻梦→追梦”的曲折发展之路中,你获得了哪些启示?(5分)

18.阅读以下材料,回答问题。(20分)

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2分)

(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由(6分)。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由(6分)。

(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。(6分)

19.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料 1904年,商部开始劝办商会,此后商会数量不断增加。在资产阶级改良派和革命派的引导下,商会是被动充当现代化动力的。1914年全国各商会代表在上海召开大会,宣告全国商联会成立,资产阶级走到了国家政府的前面。他们不仅大力从事最基本的经济活动——工商实业活动,而且积极参与经济制度和政治制度的改革活动。因此,这一时期便成了中国资产阶级和资本主义的黄金时代。

——摘编自虞和平《商会与中国早期现代化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末商会兴起的国内有利条件(8分)。

(2)根据材料,比较商联会成立前后资产阶级作为“现代化动力”的不同状态。结合所学知识,简述导致状态发生变化的国内外政治局势(8分)。

高三历史12月月考卷参考答案

1.D 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B

11.D 12.C 13.D 14.C 15.B 16.B

17.(1)“扬梦”:郑和下西洋。

“梦碎”:中英《南京条约》的签订。

(2)以孙中山为代表的资产阶级革命派,为实现建立资产阶级共和国的理想,发动了辛亥革命;李大钊等先进知识分子掀起了新文化运动,宣传马克思主义;以工人阶级为主力的广大人民群众掀起了一场彻底的反帝反封建的五四运动;中国共产党创建农村革命根据地,开创“工农武装割据”的局面,探索出农村包围城市,武装夺取政权的中国革命的新道路。

(3)启示:落后就要挨打,发展才是硬道理;中国要走适合自己的革命道路;没有共产党,就没有新中国。

18.(1)《明史》中认为明鲁王是被郑成功谋杀,而在《台湾外纪》中则载郑成功死于朱以海之前,故明鲁王之死不可能是由于郑成功的谋杀。

(2)《明史》虽为官方正史,但编修于清代,因此存在着清人诋毁前朝的可能;而《台湾外纪》的作者虽然自幼听闻明郑往事,但未必真切,其在著作中也只是转引了《明季续闻》中的相关记载,且其虽致仕清朝,但毕竟是为南明后人,故明鲁王之死因不能基于这两则材料确定。

(3)为确认明鲁王的死因提供了实物/原始的证据;墓志铭的记载证实了明鲁王并非因郑成功谋杀而死,并且这一论点能够与《台湾外纪》构成证据链条

(4)原因:记录者的身份和立场殊异;记录者对历史事实的了解程度不同。

19.(1)有利条件:清政府的倡导;实业救国思想的推动;民族工业的初步发展;资产阶级力量壮大。

(2)不同状态,成立前:被动充当;成立后:主导和领先。国内外政治局势:民国建立提高了资产阶级的政治地位;军阀割据严重,中央政权衰落;一战期间列强放松对中国的控制。

同课章节目录