贵州省“3+3+3”高考备考2023-2024学年高三上学期12月诊断性联考(一)历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 贵州省“3+3+3”高考备考2023-2024学年高三上学期12月诊断性联考(一)历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 163.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-29 18:33:31 | ||

图片预览

文档简介

2024届“3+3+3”高考备考诊断性联考卷(一)

历史

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.据学者统计,古代俗称的五谷中的“黍”在甲骨卜辞中出现100多次,“稷”出现40次;殷墟出土的铜器,十之七八是酒器;《诗经》中记录了耜、斧、博、镰、锜等种类丰富的农具,它们功能多样,包括垦荒、锄草、收获、脱粒加工等。上述材料可共同用来说明( )

A.古代农业的早期发展状况 B.先秦时期手工业发展水平

C.历史研究离不开考古资料 D.中国农业生产技术的进步

2.身为一介农夫的秦末农民起义领袖陈胜喊出了“王侯将相宁有种乎”的响亮口号,并以“诛暴秦”的功劳自立为王;出身楚国名将之后的项羽,以“灭秦定天下”的功劳,自立为西楚霸王;以亭长之身起兵灭秦并击败项羽的刘邦,“诛暴逆,平定四海”,被拥立为皇帝。由上述现象可推知,秦末时期( )

A.社会观念发生根本性变化 B.贵族政治向平民政治转变

C.新兴地主阶级主导了政局 D.布衣将相的格局已经形成

3.唐朝时期民族关系与边疆管理简表

民族关系 边疆管理

突厥:贞观初年击灭东突厥,草原各族尊唐太宗为“天可汗”;唐高宗联合回纥击灭西突厥;744年唐朝联合回纥、葛逻禄等平定后突厥汗国。 边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州。 都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

吐蕃:7世纪前期,文成公主入藏;8世纪初,金城公主入藏;9世纪前期唐蕃会盟,唐蕃之间基本停止纷争。

南诏:13个王中有10个经唐朝加封,南诏王多次遣子弟入唐学习;唐朝后期南诏不断进犯。

东北:唐玄宗册封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王。

据上表推知,唐朝时( )

A.各民族交流交融进入新阶段 B.中央政府直接管理边疆各族

C.华夷一家观念取代夷夏之辨 D.内外政策深受民族关系影响

4.北宋时期出现的纸币“交子”,在由官方管理发行之后,为防止滥发导致通货膨胀,建立了保证金制度,控制每批的发行量以保值。宋人还规定了以两年或三年为界限的换币政策,回笼旧币、发行新币,并根据纸币的实际市值及时调整。由材料可知,宋朝对交子的管理( )

A.体现了对金融规律的探索 B.代表了古代商品经济的高峰

C.说明了货币体系臻于完善 D.反映了宋朝专制制度的强化

5.明清时期是我国古代小说创作的辉煌时期,商人、小贩、作坊主、工匠等成为主角,尤其是商人频繁以正面形象登场亮相,张扬女性意识、提倡婚恋自主的内容也屡见不鲜,向读者展示了一幅幅市井社会的风情画卷。上述现象突出反映了当时( )

A.商品货币经济的发达 B.社会阶层的剧烈变动

C.市民阶层的价值观念 D.文学创作受西学影响

6.墨海书馆是1843年由英国传教士麦都思创办的现代出版社,先后出版了《数学启蒙》《代数学》《代微积拾级》等著作,厘定了“圆锥”“曲线”“轴线”等几何术语,首次向中国介绍了虚数,并引入了×、÷、=、∵、∴等西方运算符号,还培养了一批通晓西学的学者王韬、李善兰等。书馆还创办刊物介绍中西方世俗风情。由材料可知( )

A.中国教育体制迎来改革新机 B.中西文化可以交流互鉴

C.晚清传媒事业进入工业时代 D.科学知识成为传教工具

7.1876年,郭嵩焘被任命为近代清廷首位驻外使节。他的一位湖南同乡在日记中写道:“湘人都以认识郭嵩焘为耻。”有人还编出一副对联讽刺他:“出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦!”由上述事实可以推知( )

A.中西文化鸿沟难以弥合 B.晚清中国向近代转型的艰难

C.晚清外交体制的近代化 D.程朱理学深刻影响湖南士风

8.土地可以给中国人特别是中国农民带来特殊的安全感,正如20世纪30年代江苏地区的农民所说:“地就在那里摆着,你可以天天见到它。强盗不能把它抢走,窃贼不能把它偷走。人死了,地还在”“传给儿子最好的东西就是地,地是活的家产……是用不完的”。中国农民对于土地的这种特殊情感( )

A.影响近代中国革命道路的选择 B.根源于动荡不安的政治局势

C.加剧了土地兼并和农民的贫困 D.导致近代工业发展举步维艰

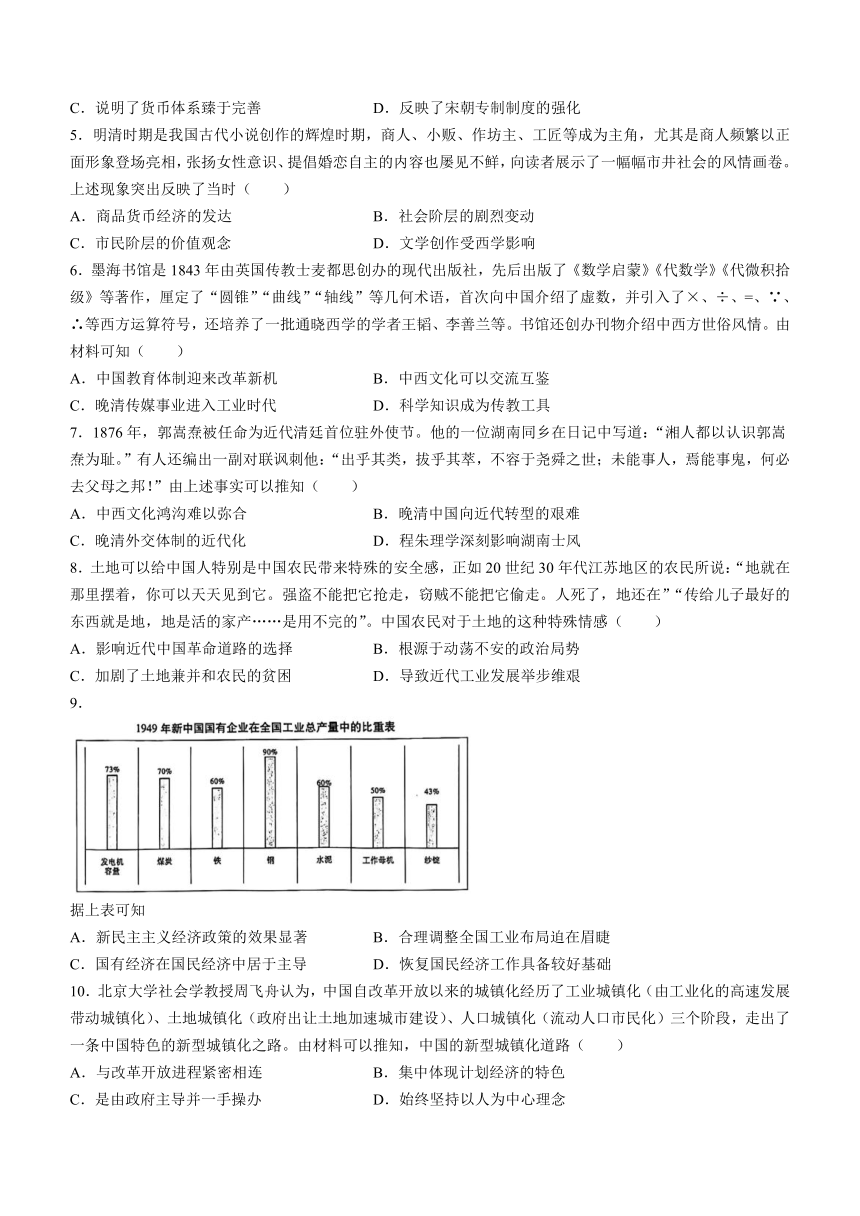

9.

据上表可知

A.新民主主义经济政策的效果显著 B.合理调整全国工业布局迫在眉睫

C.国有经济在国民经济中居于主导 D.恢复国民经济工作具备较好基础

10.北京大学社会学教授周飞舟认为,中国自改革开放以来的城镇化经历了工业城镇化(由工业化的高速发展带动城镇化)、土地城镇化(政府出让土地加速城市建设)、人口城镇化(流动人口市民化)三个阶段,走出了一条中国特色的新型城镇化之路。由材料可以推知,中国的新型城镇化道路( )

A.与改革开放进程紧密相连 B.集中体现计划经济的特色

C.是由政府主导并一手操办 D.始终坚持以人为中心理念

11.《汉谟拉比法典》对于债务奴役有一些限制性的规定:“大商人以不足重量的秤或不足量的量器贷出谷物或银子,以逾量的秤或量器收进,应丧失其全部债权;自由民以其妻或子女抵债,服役期限为三年,第四年应恢复其自由。”这些规定的主要目的是( )

A.增加劳动力保障农业发展 B.稳定市场秩序促进商品流通

C.防止自由民沦为债务奴隶 D.缓和社会矛盾确保税收来源

12.在7世纪后半期,阿拉伯人的军事势力已扩展到东部地中海,其舰队已渡过爱琴海,严重威胁拜占庭帝国。为了应对来自外部的威胁,拜占庭以军区代替行省,地方军事长官兼有行政管辖权,实际上将全国置于军事管制之下。这表明拜占庭( )

A.借战争开展东西方文化交流 B.建立起了封建军事专制制度

C.国家治理受外部因素的影响 D.需完善法制以应对外部威胁

13.英国政治思想家托马斯·莫尔(1478~1535)在其代表作《乌托邦》中,批判了英国的政治和社会制度,认为“它们不过是富人假借国家的名义并在国家的招牌之下,为追逐一己私利而进行的某种阴谋而已”,而私有制是产生这些弊端的根源。这反映了莫尔( )

A.关注社会现实 B.反对资本主义 C.主张解放人性 D.相信社会进步

14.从1780年到1800年,英国棉纺织品出口从355060英镑增加到5584057英镑,激增约15倍。在世界市场上,英国棉纺织品正迅速取代印度棉纺织品。材料所述现象( )

A.巩固了英国世界工厂的地位 B.说明自由主义政策影响深远

C.体现出工业文明的明显优势 D.使工业资本家主导英国政府

15.曾任英国首相的撒切尔夫人认为,英国文官制度“能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率”;列宁认为资本主义国家的文官群体“浸透了反民主的意识”,在各方面都依附于地主和资产阶级。上述对文官制度的不同认识( )

A.说明文官制度具有独特优势 B.指出了文官制度的阶级实质

C.都全面解读了文官制度利弊 D.体现不同立场影响历史认识

16.为推动美国经济复兴,1961年就任总统的肯尼迪,秉持“如果自由社会不能帮助众多的穷人,就不能保全少数富人”的理念,推行以减税为主的赤字政策。据统计,减税后年入100万美元的富人收入将增加134%,年入4000美元的工人收入仅增加5.6%。这反映出肯尼迪政府( )

A.帮助穷人以保全富人的策略 B.服务于垄断资产阶级的利益

C.努力减少贫困增进社会公平 D.建立了完善的社会福利体系

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代部分思想家的人口思想

思想家(时期) 人口思想

孔子(春秋) 提出“庶、富、教”的思想,认为治国只考虑人口众多还不够,还必须使百姓富裕、有教养。

管仲(春秋) 提出一套比较系统的鼓励生育的主张;注意到劳动者素质水平的高低是土地增产的主要因素。

马端临(南宋) 强调了人口质量在经济与社会发展中的作用与地位,认为国家的强盛与否,不仅取决于人口数量上的多寡,还取决于人口素质(质量)的高低。

——整理自段塔丽《中国古代人口质量观初探》

材料二雍正年间开始推行摊丁入亩的赋税政策,彻底中止了传统的人头税,此举使人口的发展失去了最核心的制约因素。1741年,中国人口数为一亿四千多万,到1840年鸦片战争前后,人口已达四亿以上。人口的高速膨胀,给社会和生态造成巨大压力,最直接的后果是人均耕地的减少。乾隆后期人均耕地降至2亩多,嘉道以后降至2亩左右,咸丰元年(1851年)降至1.74亩。由于人口无节制的增长,迫使人们向土地索取更多的生存资料,在扩大耕地面积、引进高产作物等经济活动中,人们对土地资源采取了掠夺性的使用方式,严重破坏了生态平衡,对当时和以后的生态环境都造成了极为严重的后果。

——摘编自陈友兴《中国古代人口对生态环境的影响》

(1)根据材料一,指出三位思想家人口思想的相同点,并结合所学知识分析其原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝中后期人口膨胀的现象。(8分)

18.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料1894年7月25日,日本海军在丰岛海面击沉了悬挂英国国旗的商船高升号,船上近千名清军有700多人遇难。事件发生后,总理衙门大臣奕助紧急约见英国驻华公使欧格讷,双方对本次会见各自做了记录,但是在一些关键细节上有出入。

根据总理衙门的记录,当奕助追问:“日本如此无理,西国素讲公法,当作何办法?”欧格讷说:“此时我不能出断语,当听政府之命。既日本将英船击沉,或竟调水师前往,亦未可知。”而欧格讷写给伦敦的报告中却说:“对于日本炮击英国船只一事,英国政府将采取什么措施,我说毫无疑问那是一种非常严重的事件,但我掌握的情报很少,不能冒昧发表意见”,他还询问奕助“一旦真的爆发战争,假使中国决定迅速出击,他认为是否有对敌手施行沉重打击的力量。亲王犹豫了数分钟……咕哝了一声,对他们目前是否能同日本进行成功竞争,表示怀疑。虽然那是一个令人痛苦的场面,但我还是继续说道:这恰是要害所在。……我仍有重要理由怀疑中国能否成功地抵抗日本突然和强有力的侵略。”

——摘编白雪珥《绝版甲午——从海外史料揭秘中日战争》

(1)围绕日本炮击高升号一事展开的中英会谈,请根据材料指出双方记录的不同之处。(4分)

(2)中英对此次会谈的不同记录实际上反映了双方对于当时情势的不同认识,并会影响即将开始的中日战争,试结合所学知识简析之。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

“本身自由,周围的人与自己平等——这才是真正的生活,人们的自然生活。”

当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身体上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。 ——《社会契约论》

“这个理性的王国不过是资产阶级的理想化的王国;······平等归结为法律面前的资产阶级的平等;被宣布为最主要的人权之一的是资产阶级的所有权;而理性的国家、卢梭的社会契约在实践中表现为,而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。18世纪伟大的思想家们,也同他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代使他们受到的限制。”

——恩格斯《反杜林论》

根据材料并结合所学知识,围绕启蒙运动及启蒙思想,谈谈你的认识,并进行阐述。(要求:明确提出你的认识,阐述须史论结合,史实准确,逻辑清晰)(12分)

20.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料广西发现了距今2000万年以上的猕猴桃叶片化石证明猕猴桃在中国已经存在了至少2000万年。传世文献中首次出现猕猴桃,是《诗经·桧风·隰有苌楚》,“苌楚”就是周朝时候猕猴桃的名字。唐朝首次出现“猕猴桃”之名,多被作为一种有药用价值的无毒果,之后的各个时代,猕猴桃的药用价值一直被各种医书转载。而作为可以食用的水果有意栽培,在中国古代很少见。

1903年,新西兰人伊莎贝尔·弗雷泽女士来到湖北宜昌,离开中国时带走了一批猕猴桃种子,并培育成功。1910年,新西兰第一次拥有猕猴桃果实。20世纪50年代之前,新西兰往往把猕猴桃称为中国醋栗(Chinese Gooseberry),然而在1959年,英国开始对所有以“berry”为名的水果征收高额关税,新西兰给猕猴桃冠上“奇异果”(Kiwifruit)的大名以规避高关税。

20世纪60年代,新西兰猕猴桃产量从170余吨猛增到40万吨,用于出口的比例高达60%。英国在1973年加入欧共体,导致新西兰原本主要出口英国的肉、奶制品被欧洲产品挤压衰落。猕猴桃的异军突起,让新西兰人看到了全新的希望,猕猴桃产业发展提速。2014年,新西兰植物与食品研究所和四川自然资源科学院合作设立了猕猴桃实验室。

——整理自《国家人文历史·种子的冒险》2022年5月上第9期

(1)根据材料,指出作者使用了哪几种类型的史料研究中国古代猕猴桃发展史,并分析其史料价值。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,围绕猕猴桃的历史,提炼一个论题并加以阐述。(要求:明确写出论题,史论结合,表述清晰)(8分)

2024届“3+3+3”高考备考诊断性联考卷(一)

历史参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 A B D A C B B A

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D A D C A C D B

【解析】

1.由材料可知,甲骨卜辞中的黍和稷出现次数较多,可用以说明商朝时期农业发展状况,殷墟遗址中出土大量的酒器,可以推知商朝粮食较多,酿酒量较大,《诗经》中记载的多种农具,可以反映出西周时期的农业技术水平。因此综合来看,题目所给材料可以共同说明早期农业的发展状况,故选A;材料的信息涉及商周时期的农作物、手工业、农业生产技术等信息,可以在一定程度上反映出当时的社会发展状况,并不仅仅是手工业、农业生产技术,所以排除B和D;材料所提供的资料来源中,《诗经》不是考古资料,而且并非所有历史研究都有考古资料,排除C。

2.由材料可知,出身平民的陈胜、刘邦,出身名门的项羽,都以攻灭暴秦的功劳而为王称帝,可见秦末时期传统的社会观念正在发生变化,打破了出身决定命运的传统观念和政治格局,显示出贵族政治向平民政治转变的趋势,所以B正确;项羽和刘邦都大封功臣,这是分封制的遗存,说明社会观念没有根本性转变,传统观念依然影响很深,所以A错误;陈胜和刘邦都是普通农民出身,并不是地主阶级,所以C错误;布衣将相的政治格局形成于汉初,秦末时期并没有形成,所以D错误。

3.由表格可知,唐朝时期民族关系复杂,唐朝政府与周边各民族既有战争,也有和亲,羁縻制度是当时政府主要的边疆管理制度,而这种复杂的边疆民族关系状况,无疑会对唐朝政府的内外政策产生深刻的影响,所以D正确;无论是战争还是和亲,各民族的交流交融都没有被阻断,但是仅通过材料提供的唐朝的信息,没有其他时期的民族关系状况的信息进行比较,就无法推知唐朝时期的民族交流交融是否进入了新的阶段,所以排除A;唐朝在边疆实行的是羁縻制度,各民族首领进行管理,并没有实现对边疆的直接管理,排除B;表格中草原各族尊唐太宗为“天可汗”,主要是由于他打败突厥的功业所形成的巨大威慑力,不能由此证明华夷一家的观念取代了传统的华夷之辨,所以排除C。

4.由材料可知,宋朝建立了保证金制度和定期回笼旧币的制度,以保证纸币币值的稳定,取得了显著效果,这体现了宋人对于金融规律的探索成果,所以A正确;纸币的出现和发展,代表了宋朝商品经济发展到了新的水平,但不能由此认为是古代的高峰,所以B错误;材料只介绍了宋朝纸币的情况,没有金属货币的相关情况,因此无法得出货币体系臻于完善的结论,所以C错误;材料强调的是政府对交子的管理相对比较成熟,无法由此反映宋朝专制制度的发展状况,排除D。

5.材料显示明清时期小说创作辉煌,主人公以商人等普通市民群体为主,内容上也有很多体现个性自由、尊重女性的思想,这些都突出反映了市民阶层的价值观念和社会心态的变化,所以选C;小说的繁荣以及内容的变化,与商品经济发展密切相关,但是商品经济的发达这一结论不符合史实,排除A;明清时期市民阶层日益壮大,在社会生活中日益扮演重要角色,但这不代表社会阶层发生了剧烈变动,传统的士农工商阶层没有发生实质性变化,排除B;西学东渐出现于明朝中后期,对中国社会产生了一定的影响,小说的繁盛也在一定程度上与西学有关,但是材料未体现受西学影响,排除D。

6.由材料可知,墨海书馆的翻译出版工作,向中国传播了大量现代数学知识,还帮助中国培养了一批通晓西学的学者,创办刊物介绍中外的世俗风情,这些工作有利于增进双方对彼此的了解,也证明了中西文化可以在交流中相互借鉴、相互促进,所以选B;墨海书馆的工作主要是介绍西方现代的科学知识,可以为中国教育内容的变革提供参考和借鉴,但不涉及教育体制的问题,排除A;作为外国人创办的出版社,有助于中西双方相互了解,对中国传媒事业的发展也会带来不小的影响,但不能代表中国传媒事业发展进入工业时代,排除C;不可否认西方传教士利用科学知识在中国进行传教,但材料并没有提供墨海书馆从事翻译工作的目的是否为了传教,排除D。

7.由材料可知,郭嵩焘任驻外使节一事在湖南同乡中引起了巨大的反响,而且基本是被讽刺和引以为耻的,这种现象可以说明当时部分中国人对于西方文化的不认同甚至是鄙视的态度,由此可以推知中国向近代转型的艰难,所以B正确;材料可以体现出中西文化之间存在差异,但是无法由此推论两者之间的鸿沟难以弥合,毕竟郭嵩焘出任了驻外使节,故排除A;材料中郭嵩焘出任外交使节表明晚清外交体制在走向近代化,不需要推论,而且材料重点在于湖南人对郭嵩焘任驻外使节一事的态度,排除C;湖南人的态度是否受到程朱理学的影响,无法从材料中看出,排除D。

8.由材料可知,中国农民将土地视为不会丧失的财富,是活的家产,这种对于土地的深厚情感,深刻影响了中国民主革命的道路选择,即应该以农村中心,解决农民的土地问题,所以A正确;中国农民对土地的依恋,与近代动荡不安的政局有关,但根源在于自给自足的自然经济模式,所以排除B;农民对土地的依恋,与土地兼并的加剧和农民的贫困没有直接关系,排除C;农民依恋土地的情感会将农民牢牢束缚在土地上,无法为近代工业发展提供充足的自由劳动力和广阔的市场,不利于近代工业发展,但这并非近代工业发展举步维艰的主要原因。近代工业发展艰难的主要原因在于半殖民地半封建的社会现实,在于帝国主义的侵略、封建主义的压迫等,所以排除D。

9.由材料可知,1949年国有企业在发电机容量、煤炭等领域,在全国工业总产量中占比过半,这就为当时开展的国民经济恢复工作奠定了比较好的基础,所以选D;新民主主义经济政策实施的时间是1949~1956年,因此在1949年是无法看出这一政策的效果的,排除A;材料不涉及全国工业布局的调整,排除B;根据材料的数据,国有经济在工业的诸多领域居于主导,但不能由此认为国有经济在国民经济中也居于主导,排除C。

10.由材料可知,中国城镇化的三个阶段的不同特点,都与改革开放的推进带来的经济社会的变化密切相关:改革开放早期,工业化快速发展带来的是工业城镇化,90年代以后国家财税体制变革,土地财政地位日益重要,城市建设日新月异,对应的是土地城镇化,党的十八大以来,经济结构调整,产业升级,大量流动人口市民化成为这一阶段城镇化的核心问题。可见,城镇化的发展与改革开放进程紧密相连,所以A正确;土地城镇化和人口城镇化两个阶段,更多体现的是市场经济特色,排除B;中国特色的新型城镇化道路,是由政府主导的,但不是由政府一手操办的,而是在以政府为主的一系列关系的互动中完成的,主要包括政府与企业、中央与地方、国家与农民三对关系,每个阶段各有其主导性的关系,排除C;在人口城镇化阶段,充分体现了以人为中心的理念,但是在前两个阶段,这一理念体现得并不充分,排除D。

11.材料所述的规定,一方面禁止大商人以非法手段确立债务关系,另一方面对以妻子或子女抵债的行为明确规定了服役期,这些规定可以避免更多的自由民沦为债务奴隶,有利于缓和社会矛盾,同时保障了纳税群体的相对稳定,确保政府的税收来源,所以D正确;沦为债务奴隶的不都是从事农业生产的农民,排除A;材料重点在于规范债务关系中的相关行为,目的是稳定自由民数量,与稳定市场秩序发展商业没有直接关系,排除B;防止自由民沦为债务奴隶仅是材料所述规定的直接目的,并不是主要目的,排除C。

12.据材料可知,面对阿拉伯人的军事威胁,拜占庭主动进行了军区制改革,强化军队的作用,这表明其国家治理受到了外部因素的影响,所以C正确;材料无法体现当时东西方文化交流的相关信息,排除A;材料仅表明拜占庭强化了军队的作用,将全国置于军事管制之下,这不能证明建立了封建军事专制制度,排除B;材料显示拜占庭通过军区制改革来应对阿拉伯人的军事威胁,而不是通过完善法制来应对外部威胁,排除D。

13.材料表明莫尔看到了英国社会和政治制度存在的弊端,并指出了弊端产生的根源,这说明他关注社会现实的思想特点,所以A正确;莫尔指出当时英国的弊端,并归因于私有制,但这不代表他反对资本主义,排除B;材料没有体现人性解放,也没有体现社会进步,排除C和D。

14.材料讲述了英国棉纺织品出口量激增,并正在取代印度棉纺织品在世界市场上的地位。这主要是由于英国进行了工业革命,逐步普及机器生产,大大提高了生产力,体现出了工业文明相对于农业文明的明显优势,所以C正确;英国取得世界工厂地位是在19世纪中期完成工业革命之后,排除A;1846年英国废除《谷物法》,标志着英国正式确立自由主义政策,排除B;1832年议会改革后,工业资本家更多地进入议会,影响英国政府的决策,但并未能主导政府,排除D。

15.由材料可知,撒切尔夫人对文官制度持肯定和赞扬态度,列宁则认为文官制度是为地主和资产阶级利益服务的工具。二人认识的差异,显然与各自的阶级立场有关,因此D正确;A项符合撒切尔夫人的观点,B项符合列宁的观点,均无法完整反映材料,故均排除;C项说法不符合材料,排除。

16.由材料可知,肯尼迪推行减税政策的目的是更好地保全富人,也就是服务于垄断资产阶级的利益,所以选B;帮助穷人提高收入以保全少数富人的利益,是材料的直接信息,并非反映的深刻问题,排除A;减税政策的根本目的不是增进社会公平,排除C;材料只提供了减税政策的相关信息,无法体现美国社会福利体系完善与否,排除D。

二、非选择题(共52分)

17.(16分)(1)(8分)相同点:都不反对增加国家的人口数量;都注意到人口素质与经济社会发展和国家强盛有关。(任答一点即可,2分)

原因:农业社会的现实,小农经济的生产模式,使得人口数量至关重要;儒家思想的深远影响;统治者征发赋役、维护统治的需要;社会经济(或商品经济)的发展对人口质量提出了新的要求;解决国家发展面临的内外问题或威胁,客观上要求提高民众素质;生产技术的进步对劳动力提出了更高的要求。(每点2分,任答三点6分,其他合理性答案亦可酌情给分)

(2)(8分)清朝中后期人口膨胀,与农业生产技术进步、高产作物引进和推广、摊丁入亩取消人头税等因素有关。(分析人口膨胀现象产生的原因,每点2分,答出两点4分)

人口的快速膨胀,一方面体现了社会经济的发展和国家的繁荣,体现了清朝统治者的德政,成为封建盛世的重要象征;另一方面,也带来了诸如人地矛盾尖锐、生态环境破坏、人口素质较低等诸多问题,使得社会矛盾日趋尖锐,对清朝的统治造成了巨大的压力和威胁,在未来面对西方侵略时缺少必要的人力资源。(评论人口膨胀的现象,每点2分,答出两点4分)

18.(10分)

(1)(4分)不同:中国的记录显示英国可能会出动海军向日本施加压力;欧格讷的记录则显示英国并没有出兵的打算,并且英国对中国能否抵抗日本的进攻持怀疑态度。(每点2分,答出两点4分)

(2)(6分)英国:一方面不愿意看到日本的崛起,担心会影响英国在中国甚至远东地区的利益,希望中国能够对抗日本;另一方面又担心中国无力抵抗日本的进攻,一旦中国战败,远东格局甚至世界格局都会发生改变。因此,对于即将开始的中日战争,英国的态度基本会保持中立,静观其变,一切以维护英国利益为主。(3分)

中国:一方面对于是否能够抵抗日本的进攻缺乏信心,另一方面又一厢情愿地认为作为受害方,英国理应站在中国一边,共同应对来自日本的威胁。因此,对于即将开始的中日战争,中国将主要希望寄托于外交领域,谋求获得英国等列强的支持,这不利于中国政府和军队的备战,为最终战败埋下隐患。(3分)

19.(12分)【示例】

认识:启蒙思想家创造了新时代又受制于他们的时代。(2分)

阐述:以伏尔泰和卢梭为代表的启蒙思想家们,用理性作为武器,强调独立思考与自主精神,宣扬天赋人权、平等、自由、法治、权力制衡等政治思想,并构建了资本主义的政治制度——君主立宪制、民主共和制等,解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备,直接推动了美国独立战争和法国大革命,有助于资产阶级统治的建立。所以说启蒙思想家们开创了新时代。(4分)

启蒙运动产生的重要基础就是资本主义的发展,这就使得启蒙思想家们的思想具有明显的时代性——为资本主义发展和资产阶级利益服务。因而他们所强调的民主,并不是所有公民的民主,只是资产阶级的民主,他们所代表和致力于维护的,只是资产阶级的利益,而不是广大人民群众的利益;权力制衡实际上是资产阶级内部的权力分配,只是维护资产阶级统治的工具而已。所以说启蒙思想家又受制于他们所处的时代。(4分)

总结:综上所述,启蒙运动产生于资本主义迅速发展的时代,启蒙思想在构建新的资本主义制度方面的确是开创了新时代,但同时也处处体现出启蒙思想家所处的时代特征,受制于他们所处的时代。(2分)(本题为开放式题目,学生只要观点正确,史实准确,逻辑合理,即可酌情给分)

20.(14分)

(1)(6分)史料类型:考古资料、文献资料(文学作品、医书等)。(2分)

史料价值:考古资料作为一手资料,史料价值极高,对于研究猕猴桃的起源和发展演变意义重大;文学作品,作为研究猕猴桃的二手资料,对于了解不同时期猕猴桃的发展状况,有一定的参考价值,但需要仔细鉴别,多方互证;医学书籍,也是研究猕猴桃的二手资料,可以帮助我们了解不同历史时期人们对猕猴桃价值的认识,可以丰富我们了解猕猴桃发展演变的角度。(每点2分,答出两点4分)

(2)(8分)论题:猕猴桃的发展史体现了浓厚的时代性(1分)

阐述:中国古代,猕猴桃作为一种野生的果子,人们更多关注的是其药用价值而非食用价值,这与中国古代以农业为主的经济状况有关,也能够体现出中国古代科技发展水平不高,尤其是在物种培育方面的技术水平有限。另外,还可以体现出中国文化注重人与自然和谐的理念。(2分)

20世纪初,中国猕猴桃传入新西兰,这与近代以来西方侵略逐步打开中国国门的时代背景密切相关。而猕猴桃在新西兰培育成功,又可以体现出新西兰在生物技术方面的发展水平。(2分)

20世纪50年代以后,新西兰猕猴桃产业的快速发展,与英国提高关税、加入欧共体等有关;21世纪新西兰与中国加强在猕猴桃产业方面的技术合作,体现了全球化时代加强国与国之间的合作交流的重要性。(2分)

总结:总之,猕猴桃的发展史反映了不同的时代背景,可以帮助我们了解时代的变迁。(1分)(本题为开放式问题,学生只要言之成理,史论结合,立论正确,均可得分)

历史

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.据学者统计,古代俗称的五谷中的“黍”在甲骨卜辞中出现100多次,“稷”出现40次;殷墟出土的铜器,十之七八是酒器;《诗经》中记录了耜、斧、博、镰、锜等种类丰富的农具,它们功能多样,包括垦荒、锄草、收获、脱粒加工等。上述材料可共同用来说明( )

A.古代农业的早期发展状况 B.先秦时期手工业发展水平

C.历史研究离不开考古资料 D.中国农业生产技术的进步

2.身为一介农夫的秦末农民起义领袖陈胜喊出了“王侯将相宁有种乎”的响亮口号,并以“诛暴秦”的功劳自立为王;出身楚国名将之后的项羽,以“灭秦定天下”的功劳,自立为西楚霸王;以亭长之身起兵灭秦并击败项羽的刘邦,“诛暴逆,平定四海”,被拥立为皇帝。由上述现象可推知,秦末时期( )

A.社会观念发生根本性变化 B.贵族政治向平民政治转变

C.新兴地主阶级主导了政局 D.布衣将相的格局已经形成

3.唐朝时期民族关系与边疆管理简表

民族关系 边疆管理

突厥:贞观初年击灭东突厥,草原各族尊唐太宗为“天可汗”;唐高宗联合回纥击灭西突厥;744年唐朝联合回纥、葛逻禄等平定后突厥汗国。 边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州。 都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

吐蕃:7世纪前期,文成公主入藏;8世纪初,金城公主入藏;9世纪前期唐蕃会盟,唐蕃之间基本停止纷争。

南诏:13个王中有10个经唐朝加封,南诏王多次遣子弟入唐学习;唐朝后期南诏不断进犯。

东北:唐玄宗册封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王。

据上表推知,唐朝时( )

A.各民族交流交融进入新阶段 B.中央政府直接管理边疆各族

C.华夷一家观念取代夷夏之辨 D.内外政策深受民族关系影响

4.北宋时期出现的纸币“交子”,在由官方管理发行之后,为防止滥发导致通货膨胀,建立了保证金制度,控制每批的发行量以保值。宋人还规定了以两年或三年为界限的换币政策,回笼旧币、发行新币,并根据纸币的实际市值及时调整。由材料可知,宋朝对交子的管理( )

A.体现了对金融规律的探索 B.代表了古代商品经济的高峰

C.说明了货币体系臻于完善 D.反映了宋朝专制制度的强化

5.明清时期是我国古代小说创作的辉煌时期,商人、小贩、作坊主、工匠等成为主角,尤其是商人频繁以正面形象登场亮相,张扬女性意识、提倡婚恋自主的内容也屡见不鲜,向读者展示了一幅幅市井社会的风情画卷。上述现象突出反映了当时( )

A.商品货币经济的发达 B.社会阶层的剧烈变动

C.市民阶层的价值观念 D.文学创作受西学影响

6.墨海书馆是1843年由英国传教士麦都思创办的现代出版社,先后出版了《数学启蒙》《代数学》《代微积拾级》等著作,厘定了“圆锥”“曲线”“轴线”等几何术语,首次向中国介绍了虚数,并引入了×、÷、=、∵、∴等西方运算符号,还培养了一批通晓西学的学者王韬、李善兰等。书馆还创办刊物介绍中西方世俗风情。由材料可知( )

A.中国教育体制迎来改革新机 B.中西文化可以交流互鉴

C.晚清传媒事业进入工业时代 D.科学知识成为传教工具

7.1876年,郭嵩焘被任命为近代清廷首位驻外使节。他的一位湖南同乡在日记中写道:“湘人都以认识郭嵩焘为耻。”有人还编出一副对联讽刺他:“出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦!”由上述事实可以推知( )

A.中西文化鸿沟难以弥合 B.晚清中国向近代转型的艰难

C.晚清外交体制的近代化 D.程朱理学深刻影响湖南士风

8.土地可以给中国人特别是中国农民带来特殊的安全感,正如20世纪30年代江苏地区的农民所说:“地就在那里摆着,你可以天天见到它。强盗不能把它抢走,窃贼不能把它偷走。人死了,地还在”“传给儿子最好的东西就是地,地是活的家产……是用不完的”。中国农民对于土地的这种特殊情感( )

A.影响近代中国革命道路的选择 B.根源于动荡不安的政治局势

C.加剧了土地兼并和农民的贫困 D.导致近代工业发展举步维艰

9.

据上表可知

A.新民主主义经济政策的效果显著 B.合理调整全国工业布局迫在眉睫

C.国有经济在国民经济中居于主导 D.恢复国民经济工作具备较好基础

10.北京大学社会学教授周飞舟认为,中国自改革开放以来的城镇化经历了工业城镇化(由工业化的高速发展带动城镇化)、土地城镇化(政府出让土地加速城市建设)、人口城镇化(流动人口市民化)三个阶段,走出了一条中国特色的新型城镇化之路。由材料可以推知,中国的新型城镇化道路( )

A.与改革开放进程紧密相连 B.集中体现计划经济的特色

C.是由政府主导并一手操办 D.始终坚持以人为中心理念

11.《汉谟拉比法典》对于债务奴役有一些限制性的规定:“大商人以不足重量的秤或不足量的量器贷出谷物或银子,以逾量的秤或量器收进,应丧失其全部债权;自由民以其妻或子女抵债,服役期限为三年,第四年应恢复其自由。”这些规定的主要目的是( )

A.增加劳动力保障农业发展 B.稳定市场秩序促进商品流通

C.防止自由民沦为债务奴隶 D.缓和社会矛盾确保税收来源

12.在7世纪后半期,阿拉伯人的军事势力已扩展到东部地中海,其舰队已渡过爱琴海,严重威胁拜占庭帝国。为了应对来自外部的威胁,拜占庭以军区代替行省,地方军事长官兼有行政管辖权,实际上将全国置于军事管制之下。这表明拜占庭( )

A.借战争开展东西方文化交流 B.建立起了封建军事专制制度

C.国家治理受外部因素的影响 D.需完善法制以应对外部威胁

13.英国政治思想家托马斯·莫尔(1478~1535)在其代表作《乌托邦》中,批判了英国的政治和社会制度,认为“它们不过是富人假借国家的名义并在国家的招牌之下,为追逐一己私利而进行的某种阴谋而已”,而私有制是产生这些弊端的根源。这反映了莫尔( )

A.关注社会现实 B.反对资本主义 C.主张解放人性 D.相信社会进步

14.从1780年到1800年,英国棉纺织品出口从355060英镑增加到5584057英镑,激增约15倍。在世界市场上,英国棉纺织品正迅速取代印度棉纺织品。材料所述现象( )

A.巩固了英国世界工厂的地位 B.说明自由主义政策影响深远

C.体现出工业文明的明显优势 D.使工业资本家主导英国政府

15.曾任英国首相的撒切尔夫人认为,英国文官制度“能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率”;列宁认为资本主义国家的文官群体“浸透了反民主的意识”,在各方面都依附于地主和资产阶级。上述对文官制度的不同认识( )

A.说明文官制度具有独特优势 B.指出了文官制度的阶级实质

C.都全面解读了文官制度利弊 D.体现不同立场影响历史认识

16.为推动美国经济复兴,1961年就任总统的肯尼迪,秉持“如果自由社会不能帮助众多的穷人,就不能保全少数富人”的理念,推行以减税为主的赤字政策。据统计,减税后年入100万美元的富人收入将增加134%,年入4000美元的工人收入仅增加5.6%。这反映出肯尼迪政府( )

A.帮助穷人以保全富人的策略 B.服务于垄断资产阶级的利益

C.努力减少贫困增进社会公平 D.建立了完善的社会福利体系

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代部分思想家的人口思想

思想家(时期) 人口思想

孔子(春秋) 提出“庶、富、教”的思想,认为治国只考虑人口众多还不够,还必须使百姓富裕、有教养。

管仲(春秋) 提出一套比较系统的鼓励生育的主张;注意到劳动者素质水平的高低是土地增产的主要因素。

马端临(南宋) 强调了人口质量在经济与社会发展中的作用与地位,认为国家的强盛与否,不仅取决于人口数量上的多寡,还取决于人口素质(质量)的高低。

——整理自段塔丽《中国古代人口质量观初探》

材料二雍正年间开始推行摊丁入亩的赋税政策,彻底中止了传统的人头税,此举使人口的发展失去了最核心的制约因素。1741年,中国人口数为一亿四千多万,到1840年鸦片战争前后,人口已达四亿以上。人口的高速膨胀,给社会和生态造成巨大压力,最直接的后果是人均耕地的减少。乾隆后期人均耕地降至2亩多,嘉道以后降至2亩左右,咸丰元年(1851年)降至1.74亩。由于人口无节制的增长,迫使人们向土地索取更多的生存资料,在扩大耕地面积、引进高产作物等经济活动中,人们对土地资源采取了掠夺性的使用方式,严重破坏了生态平衡,对当时和以后的生态环境都造成了极为严重的后果。

——摘编自陈友兴《中国古代人口对生态环境的影响》

(1)根据材料一,指出三位思想家人口思想的相同点,并结合所学知识分析其原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝中后期人口膨胀的现象。(8分)

18.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料1894年7月25日,日本海军在丰岛海面击沉了悬挂英国国旗的商船高升号,船上近千名清军有700多人遇难。事件发生后,总理衙门大臣奕助紧急约见英国驻华公使欧格讷,双方对本次会见各自做了记录,但是在一些关键细节上有出入。

根据总理衙门的记录,当奕助追问:“日本如此无理,西国素讲公法,当作何办法?”欧格讷说:“此时我不能出断语,当听政府之命。既日本将英船击沉,或竟调水师前往,亦未可知。”而欧格讷写给伦敦的报告中却说:“对于日本炮击英国船只一事,英国政府将采取什么措施,我说毫无疑问那是一种非常严重的事件,但我掌握的情报很少,不能冒昧发表意见”,他还询问奕助“一旦真的爆发战争,假使中国决定迅速出击,他认为是否有对敌手施行沉重打击的力量。亲王犹豫了数分钟……咕哝了一声,对他们目前是否能同日本进行成功竞争,表示怀疑。虽然那是一个令人痛苦的场面,但我还是继续说道:这恰是要害所在。……我仍有重要理由怀疑中国能否成功地抵抗日本突然和强有力的侵略。”

——摘编白雪珥《绝版甲午——从海外史料揭秘中日战争》

(1)围绕日本炮击高升号一事展开的中英会谈,请根据材料指出双方记录的不同之处。(4分)

(2)中英对此次会谈的不同记录实际上反映了双方对于当时情势的不同认识,并会影响即将开始的中日战争,试结合所学知识简析之。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

“本身自由,周围的人与自己平等——这才是真正的生活,人们的自然生活。”

当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身体上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。 ——《社会契约论》

“这个理性的王国不过是资产阶级的理想化的王国;······平等归结为法律面前的资产阶级的平等;被宣布为最主要的人权之一的是资产阶级的所有权;而理性的国家、卢梭的社会契约在实践中表现为,而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。18世纪伟大的思想家们,也同他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代使他们受到的限制。”

——恩格斯《反杜林论》

根据材料并结合所学知识,围绕启蒙运动及启蒙思想,谈谈你的认识,并进行阐述。(要求:明确提出你的认识,阐述须史论结合,史实准确,逻辑清晰)(12分)

20.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料广西发现了距今2000万年以上的猕猴桃叶片化石证明猕猴桃在中国已经存在了至少2000万年。传世文献中首次出现猕猴桃,是《诗经·桧风·隰有苌楚》,“苌楚”就是周朝时候猕猴桃的名字。唐朝首次出现“猕猴桃”之名,多被作为一种有药用价值的无毒果,之后的各个时代,猕猴桃的药用价值一直被各种医书转载。而作为可以食用的水果有意栽培,在中国古代很少见。

1903年,新西兰人伊莎贝尔·弗雷泽女士来到湖北宜昌,离开中国时带走了一批猕猴桃种子,并培育成功。1910年,新西兰第一次拥有猕猴桃果实。20世纪50年代之前,新西兰往往把猕猴桃称为中国醋栗(Chinese Gooseberry),然而在1959年,英国开始对所有以“berry”为名的水果征收高额关税,新西兰给猕猴桃冠上“奇异果”(Kiwifruit)的大名以规避高关税。

20世纪60年代,新西兰猕猴桃产量从170余吨猛增到40万吨,用于出口的比例高达60%。英国在1973年加入欧共体,导致新西兰原本主要出口英国的肉、奶制品被欧洲产品挤压衰落。猕猴桃的异军突起,让新西兰人看到了全新的希望,猕猴桃产业发展提速。2014年,新西兰植物与食品研究所和四川自然资源科学院合作设立了猕猴桃实验室。

——整理自《国家人文历史·种子的冒险》2022年5月上第9期

(1)根据材料,指出作者使用了哪几种类型的史料研究中国古代猕猴桃发展史,并分析其史料价值。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,围绕猕猴桃的历史,提炼一个论题并加以阐述。(要求:明确写出论题,史论结合,表述清晰)(8分)

2024届“3+3+3”高考备考诊断性联考卷(一)

历史参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 A B D A C B B A

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D A D C A C D B

【解析】

1.由材料可知,甲骨卜辞中的黍和稷出现次数较多,可用以说明商朝时期农业发展状况,殷墟遗址中出土大量的酒器,可以推知商朝粮食较多,酿酒量较大,《诗经》中记载的多种农具,可以反映出西周时期的农业技术水平。因此综合来看,题目所给材料可以共同说明早期农业的发展状况,故选A;材料的信息涉及商周时期的农作物、手工业、农业生产技术等信息,可以在一定程度上反映出当时的社会发展状况,并不仅仅是手工业、农业生产技术,所以排除B和D;材料所提供的资料来源中,《诗经》不是考古资料,而且并非所有历史研究都有考古资料,排除C。

2.由材料可知,出身平民的陈胜、刘邦,出身名门的项羽,都以攻灭暴秦的功劳而为王称帝,可见秦末时期传统的社会观念正在发生变化,打破了出身决定命运的传统观念和政治格局,显示出贵族政治向平民政治转变的趋势,所以B正确;项羽和刘邦都大封功臣,这是分封制的遗存,说明社会观念没有根本性转变,传统观念依然影响很深,所以A错误;陈胜和刘邦都是普通农民出身,并不是地主阶级,所以C错误;布衣将相的政治格局形成于汉初,秦末时期并没有形成,所以D错误。

3.由表格可知,唐朝时期民族关系复杂,唐朝政府与周边各民族既有战争,也有和亲,羁縻制度是当时政府主要的边疆管理制度,而这种复杂的边疆民族关系状况,无疑会对唐朝政府的内外政策产生深刻的影响,所以D正确;无论是战争还是和亲,各民族的交流交融都没有被阻断,但是仅通过材料提供的唐朝的信息,没有其他时期的民族关系状况的信息进行比较,就无法推知唐朝时期的民族交流交融是否进入了新的阶段,所以排除A;唐朝在边疆实行的是羁縻制度,各民族首领进行管理,并没有实现对边疆的直接管理,排除B;表格中草原各族尊唐太宗为“天可汗”,主要是由于他打败突厥的功业所形成的巨大威慑力,不能由此证明华夷一家的观念取代了传统的华夷之辨,所以排除C。

4.由材料可知,宋朝建立了保证金制度和定期回笼旧币的制度,以保证纸币币值的稳定,取得了显著效果,这体现了宋人对于金融规律的探索成果,所以A正确;纸币的出现和发展,代表了宋朝商品经济发展到了新的水平,但不能由此认为是古代的高峰,所以B错误;材料只介绍了宋朝纸币的情况,没有金属货币的相关情况,因此无法得出货币体系臻于完善的结论,所以C错误;材料强调的是政府对交子的管理相对比较成熟,无法由此反映宋朝专制制度的发展状况,排除D。

5.材料显示明清时期小说创作辉煌,主人公以商人等普通市民群体为主,内容上也有很多体现个性自由、尊重女性的思想,这些都突出反映了市民阶层的价值观念和社会心态的变化,所以选C;小说的繁荣以及内容的变化,与商品经济发展密切相关,但是商品经济的发达这一结论不符合史实,排除A;明清时期市民阶层日益壮大,在社会生活中日益扮演重要角色,但这不代表社会阶层发生了剧烈变动,传统的士农工商阶层没有发生实质性变化,排除B;西学东渐出现于明朝中后期,对中国社会产生了一定的影响,小说的繁盛也在一定程度上与西学有关,但是材料未体现受西学影响,排除D。

6.由材料可知,墨海书馆的翻译出版工作,向中国传播了大量现代数学知识,还帮助中国培养了一批通晓西学的学者,创办刊物介绍中外的世俗风情,这些工作有利于增进双方对彼此的了解,也证明了中西文化可以在交流中相互借鉴、相互促进,所以选B;墨海书馆的工作主要是介绍西方现代的科学知识,可以为中国教育内容的变革提供参考和借鉴,但不涉及教育体制的问题,排除A;作为外国人创办的出版社,有助于中西双方相互了解,对中国传媒事业的发展也会带来不小的影响,但不能代表中国传媒事业发展进入工业时代,排除C;不可否认西方传教士利用科学知识在中国进行传教,但材料并没有提供墨海书馆从事翻译工作的目的是否为了传教,排除D。

7.由材料可知,郭嵩焘任驻外使节一事在湖南同乡中引起了巨大的反响,而且基本是被讽刺和引以为耻的,这种现象可以说明当时部分中国人对于西方文化的不认同甚至是鄙视的态度,由此可以推知中国向近代转型的艰难,所以B正确;材料可以体现出中西文化之间存在差异,但是无法由此推论两者之间的鸿沟难以弥合,毕竟郭嵩焘出任了驻外使节,故排除A;材料中郭嵩焘出任外交使节表明晚清外交体制在走向近代化,不需要推论,而且材料重点在于湖南人对郭嵩焘任驻外使节一事的态度,排除C;湖南人的态度是否受到程朱理学的影响,无法从材料中看出,排除D。

8.由材料可知,中国农民将土地视为不会丧失的财富,是活的家产,这种对于土地的深厚情感,深刻影响了中国民主革命的道路选择,即应该以农村中心,解决农民的土地问题,所以A正确;中国农民对土地的依恋,与近代动荡不安的政局有关,但根源在于自给自足的自然经济模式,所以排除B;农民对土地的依恋,与土地兼并的加剧和农民的贫困没有直接关系,排除C;农民依恋土地的情感会将农民牢牢束缚在土地上,无法为近代工业发展提供充足的自由劳动力和广阔的市场,不利于近代工业发展,但这并非近代工业发展举步维艰的主要原因。近代工业发展艰难的主要原因在于半殖民地半封建的社会现实,在于帝国主义的侵略、封建主义的压迫等,所以排除D。

9.由材料可知,1949年国有企业在发电机容量、煤炭等领域,在全国工业总产量中占比过半,这就为当时开展的国民经济恢复工作奠定了比较好的基础,所以选D;新民主主义经济政策实施的时间是1949~1956年,因此在1949年是无法看出这一政策的效果的,排除A;材料不涉及全国工业布局的调整,排除B;根据材料的数据,国有经济在工业的诸多领域居于主导,但不能由此认为国有经济在国民经济中也居于主导,排除C。

10.由材料可知,中国城镇化的三个阶段的不同特点,都与改革开放的推进带来的经济社会的变化密切相关:改革开放早期,工业化快速发展带来的是工业城镇化,90年代以后国家财税体制变革,土地财政地位日益重要,城市建设日新月异,对应的是土地城镇化,党的十八大以来,经济结构调整,产业升级,大量流动人口市民化成为这一阶段城镇化的核心问题。可见,城镇化的发展与改革开放进程紧密相连,所以A正确;土地城镇化和人口城镇化两个阶段,更多体现的是市场经济特色,排除B;中国特色的新型城镇化道路,是由政府主导的,但不是由政府一手操办的,而是在以政府为主的一系列关系的互动中完成的,主要包括政府与企业、中央与地方、国家与农民三对关系,每个阶段各有其主导性的关系,排除C;在人口城镇化阶段,充分体现了以人为中心的理念,但是在前两个阶段,这一理念体现得并不充分,排除D。

11.材料所述的规定,一方面禁止大商人以非法手段确立债务关系,另一方面对以妻子或子女抵债的行为明确规定了服役期,这些规定可以避免更多的自由民沦为债务奴隶,有利于缓和社会矛盾,同时保障了纳税群体的相对稳定,确保政府的税收来源,所以D正确;沦为债务奴隶的不都是从事农业生产的农民,排除A;材料重点在于规范债务关系中的相关行为,目的是稳定自由民数量,与稳定市场秩序发展商业没有直接关系,排除B;防止自由民沦为债务奴隶仅是材料所述规定的直接目的,并不是主要目的,排除C。

12.据材料可知,面对阿拉伯人的军事威胁,拜占庭主动进行了军区制改革,强化军队的作用,这表明其国家治理受到了外部因素的影响,所以C正确;材料无法体现当时东西方文化交流的相关信息,排除A;材料仅表明拜占庭强化了军队的作用,将全国置于军事管制之下,这不能证明建立了封建军事专制制度,排除B;材料显示拜占庭通过军区制改革来应对阿拉伯人的军事威胁,而不是通过完善法制来应对外部威胁,排除D。

13.材料表明莫尔看到了英国社会和政治制度存在的弊端,并指出了弊端产生的根源,这说明他关注社会现实的思想特点,所以A正确;莫尔指出当时英国的弊端,并归因于私有制,但这不代表他反对资本主义,排除B;材料没有体现人性解放,也没有体现社会进步,排除C和D。

14.材料讲述了英国棉纺织品出口量激增,并正在取代印度棉纺织品在世界市场上的地位。这主要是由于英国进行了工业革命,逐步普及机器生产,大大提高了生产力,体现出了工业文明相对于农业文明的明显优势,所以C正确;英国取得世界工厂地位是在19世纪中期完成工业革命之后,排除A;1846年英国废除《谷物法》,标志着英国正式确立自由主义政策,排除B;1832年议会改革后,工业资本家更多地进入议会,影响英国政府的决策,但并未能主导政府,排除D。

15.由材料可知,撒切尔夫人对文官制度持肯定和赞扬态度,列宁则认为文官制度是为地主和资产阶级利益服务的工具。二人认识的差异,显然与各自的阶级立场有关,因此D正确;A项符合撒切尔夫人的观点,B项符合列宁的观点,均无法完整反映材料,故均排除;C项说法不符合材料,排除。

16.由材料可知,肯尼迪推行减税政策的目的是更好地保全富人,也就是服务于垄断资产阶级的利益,所以选B;帮助穷人提高收入以保全少数富人的利益,是材料的直接信息,并非反映的深刻问题,排除A;减税政策的根本目的不是增进社会公平,排除C;材料只提供了减税政策的相关信息,无法体现美国社会福利体系完善与否,排除D。

二、非选择题(共52分)

17.(16分)(1)(8分)相同点:都不反对增加国家的人口数量;都注意到人口素质与经济社会发展和国家强盛有关。(任答一点即可,2分)

原因:农业社会的现实,小农经济的生产模式,使得人口数量至关重要;儒家思想的深远影响;统治者征发赋役、维护统治的需要;社会经济(或商品经济)的发展对人口质量提出了新的要求;解决国家发展面临的内外问题或威胁,客观上要求提高民众素质;生产技术的进步对劳动力提出了更高的要求。(每点2分,任答三点6分,其他合理性答案亦可酌情给分)

(2)(8分)清朝中后期人口膨胀,与农业生产技术进步、高产作物引进和推广、摊丁入亩取消人头税等因素有关。(分析人口膨胀现象产生的原因,每点2分,答出两点4分)

人口的快速膨胀,一方面体现了社会经济的发展和国家的繁荣,体现了清朝统治者的德政,成为封建盛世的重要象征;另一方面,也带来了诸如人地矛盾尖锐、生态环境破坏、人口素质较低等诸多问题,使得社会矛盾日趋尖锐,对清朝的统治造成了巨大的压力和威胁,在未来面对西方侵略时缺少必要的人力资源。(评论人口膨胀的现象,每点2分,答出两点4分)

18.(10分)

(1)(4分)不同:中国的记录显示英国可能会出动海军向日本施加压力;欧格讷的记录则显示英国并没有出兵的打算,并且英国对中国能否抵抗日本的进攻持怀疑态度。(每点2分,答出两点4分)

(2)(6分)英国:一方面不愿意看到日本的崛起,担心会影响英国在中国甚至远东地区的利益,希望中国能够对抗日本;另一方面又担心中国无力抵抗日本的进攻,一旦中国战败,远东格局甚至世界格局都会发生改变。因此,对于即将开始的中日战争,英国的态度基本会保持中立,静观其变,一切以维护英国利益为主。(3分)

中国:一方面对于是否能够抵抗日本的进攻缺乏信心,另一方面又一厢情愿地认为作为受害方,英国理应站在中国一边,共同应对来自日本的威胁。因此,对于即将开始的中日战争,中国将主要希望寄托于外交领域,谋求获得英国等列强的支持,这不利于中国政府和军队的备战,为最终战败埋下隐患。(3分)

19.(12分)【示例】

认识:启蒙思想家创造了新时代又受制于他们的时代。(2分)

阐述:以伏尔泰和卢梭为代表的启蒙思想家们,用理性作为武器,强调独立思考与自主精神,宣扬天赋人权、平等、自由、法治、权力制衡等政治思想,并构建了资本主义的政治制度——君主立宪制、民主共和制等,解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备,直接推动了美国独立战争和法国大革命,有助于资产阶级统治的建立。所以说启蒙思想家们开创了新时代。(4分)

启蒙运动产生的重要基础就是资本主义的发展,这就使得启蒙思想家们的思想具有明显的时代性——为资本主义发展和资产阶级利益服务。因而他们所强调的民主,并不是所有公民的民主,只是资产阶级的民主,他们所代表和致力于维护的,只是资产阶级的利益,而不是广大人民群众的利益;权力制衡实际上是资产阶级内部的权力分配,只是维护资产阶级统治的工具而已。所以说启蒙思想家又受制于他们所处的时代。(4分)

总结:综上所述,启蒙运动产生于资本主义迅速发展的时代,启蒙思想在构建新的资本主义制度方面的确是开创了新时代,但同时也处处体现出启蒙思想家所处的时代特征,受制于他们所处的时代。(2分)(本题为开放式题目,学生只要观点正确,史实准确,逻辑合理,即可酌情给分)

20.(14分)

(1)(6分)史料类型:考古资料、文献资料(文学作品、医书等)。(2分)

史料价值:考古资料作为一手资料,史料价值极高,对于研究猕猴桃的起源和发展演变意义重大;文学作品,作为研究猕猴桃的二手资料,对于了解不同时期猕猴桃的发展状况,有一定的参考价值,但需要仔细鉴别,多方互证;医学书籍,也是研究猕猴桃的二手资料,可以帮助我们了解不同历史时期人们对猕猴桃价值的认识,可以丰富我们了解猕猴桃发展演变的角度。(每点2分,答出两点4分)

(2)(8分)论题:猕猴桃的发展史体现了浓厚的时代性(1分)

阐述:中国古代,猕猴桃作为一种野生的果子,人们更多关注的是其药用价值而非食用价值,这与中国古代以农业为主的经济状况有关,也能够体现出中国古代科技发展水平不高,尤其是在物种培育方面的技术水平有限。另外,还可以体现出中国文化注重人与自然和谐的理念。(2分)

20世纪初,中国猕猴桃传入新西兰,这与近代以来西方侵略逐步打开中国国门的时代背景密切相关。而猕猴桃在新西兰培育成功,又可以体现出新西兰在生物技术方面的发展水平。(2分)

20世纪50年代以后,新西兰猕猴桃产业的快速发展,与英国提高关税、加入欧共体等有关;21世纪新西兰与中国加强在猕猴桃产业方面的技术合作,体现了全球化时代加强国与国之间的合作交流的重要性。(2分)

总结:总之,猕猴桃的发展史反映了不同的时代背景,可以帮助我们了解时代的变迁。(1分)(本题为开放式问题,学生只要言之成理,史论结合,立论正确,均可得分)

同课章节目录