河南省周口市项城市第三高级中学2023-2024学年高三上学期第三次段考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省周口市项城市第三高级中学2023-2024学年高三上学期第三次段考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 165.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 09:17:10 | ||

图片预览

文档简介

项城三高2023--2024学年度上期第三次考试

高三历史试卷(普)

(满分100分,考试时间90分钟)

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷和第Ⅱ卷的答案都写在答题卡上。第Ⅰ卷选择题(共48分)

一、选择题(每小题2分,共48分)

1.周人在不动摇“天命”的前提下,强调人事的重要性。提出“顺乎天而应乎人”的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心,才能维持“天命”。因此,天子既要“敬天”,又须“保民”。由此可知,西周时期( )

A.治国方略的理性成熟 B.人本思想已初具雏形

C.个体意识的普遍觉醒 D.神权思想居统治地位

2.隋代规定县丞和县尉“尽用他郡人”,又规定州县的主要属官“三年一代,不得重任”;唐太宗时有“叔父兄弟不许同省为郎官”的惯例,唐朝规定父为宰相,子即不能为谏官。隋唐的这些规定旨在( )

A.提高政府行政效率 B.保证政权运行稳定

C.杜绝地方吏治腐败 D.完善人事任免制度

3.有学者指出,皇帝亲自下发公文的情况历代均有,唐宋时期,不经中书、门下程序的制敕(称为墨敕或中旨)是不合法的;皇帝的秘密谕旨不经正常程序发布,在明代开始较多使用,但是到了清代才开始制度化。这说明( )

A.三省体制有利于公文正规化 B.权力集中促进公文制度演化

C.明代公文体系缺乏制度建设 D.中央集权加强改变公文发布

4.明清之际出现了一批科技巨著,《本草纲目》总结了我国16世纪以前的药物学成就,提出了先进的药物分类法;《农政全书》集传统农业之大成,总结了明末农业生产的先进经验,还吸收部分西方的灌溉技术;《天工开物》注意运用数据来说明生产的质量和效率。据此可知,明清科技( )

A.居于世界领先地位 B.完成向近代科学的转化

C.在传承中有所创新 D.突破了封建体制的束缚

5.1916年,陈独秀在《吾人最后之觉悟》中写道:“儒者三纲之说,为否伦理政治之大原,……近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立之说为大原。此东西文明之一大分水岭也。吾人果欲于政治上采用共和立宪制,复欲于伦理上保守纲常阶级制,此绝对不可能之事。……伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”据此可知,他的“最后觉悟”是( )

A.用白话文去代替文言文 B.推翻清朝,维护民主共和

C.批判封建伦理纲常制度 D.以俄为师,实现社会主义

6.习近平总书记在纪念某历史事件一百周年大会上的讲话时说:“它是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动。”这场运动的历史意义是( )

A.无产阶级政党从此光荣诞生 B.标志着资产阶级登上历史舞台

C.反帝反封建的任务基本完成 D.标志着新民主主义革命的开端

7.1938年,以上海申新纱厂为代表的一些沿海纺织企业及其设备陆续迁到陕西。到1943年,关中经济带已设有大小纺织厂106家,总资本法币3437万元,动力设备3641马力,分别占全国的43%.49%和51%。据此可知,沿海企业内迁( )

A.为企业发展提供了更好发展机遇 B.是应对英美等西方列强侵略的无奈之举

C.使关中地区成为中国经济的重心 D.使中国近代民族工业畸形发展有所改善

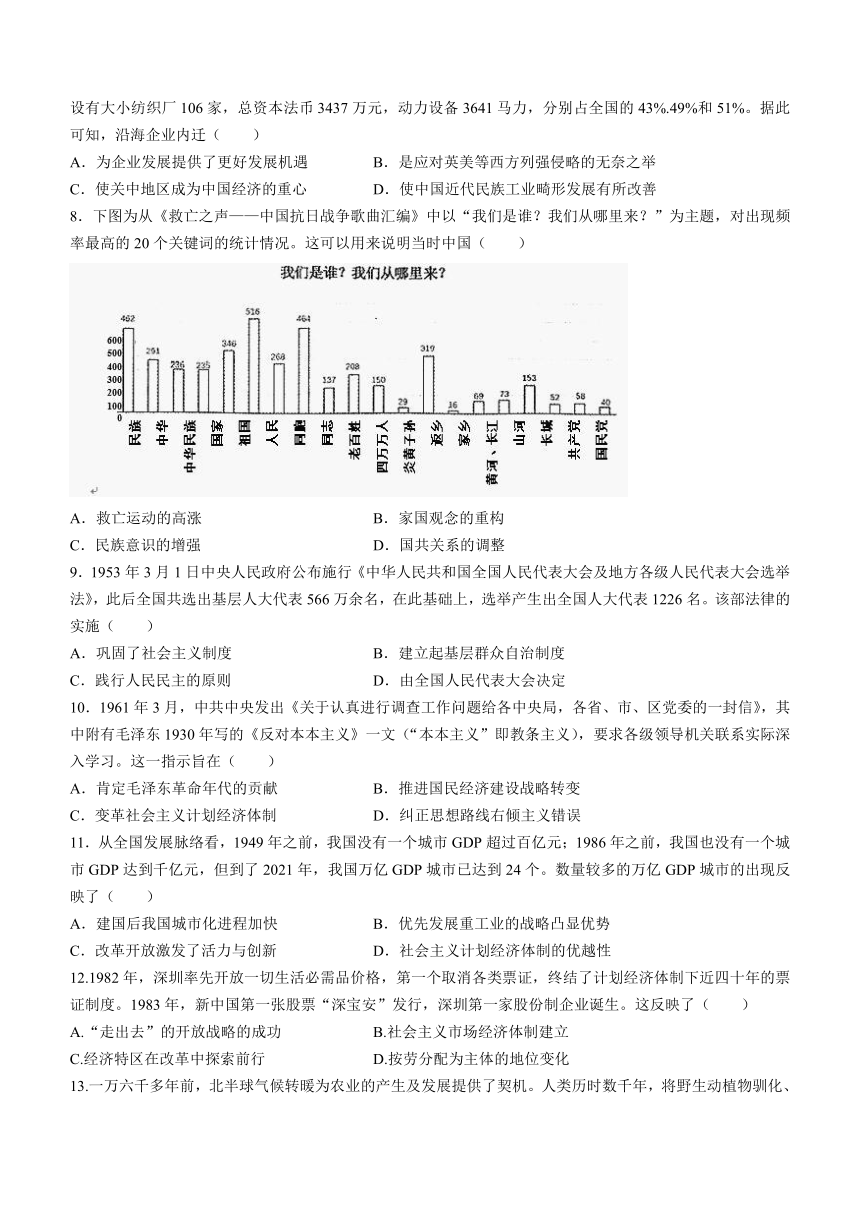

8.下图为从《救亡之声——中国抗日战争歌曲汇编》中以“我们是谁?我们从哪里来?”为主题,对出现频率最高的20个关键词的统计情况。这可以用来说明当时中国( )

A.救亡运动的高涨 B.家国观念的重构

C.民族意识的增强 D.国共关系的调整

9.1953年3月1日中央人民政府公布施行《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》,此后全国共选出基层人大代表566万余名,在此基础上,选举产生出全国人大代表1226名。该部法律的实施( )

A.巩固了社会主义制度 B.建立起基层群众自治制度

C.践行人民民主的原则 D.由全国人民代表大会决定

10.1961年3月,中共中央发出《关于认真进行调查工作问题给各中央局,各省、市、区党委的一封信》,其中附有毛泽东1930年写的《反对本本主义》一文(“本本主义”即教条主义),要求各级领导机关联系实际深入学习。这一指示旨在( )

A.肯定毛泽东革命年代的贡献 B.推进国民经济建设战略转变

C.变革社会主义计划经济体制 D.纠正思想路线右倾主义错误

11.从全国发展脉络看,1949年之前,我国没有一个城市GDP超过百亿元;1986年之前,我国也没有一个城市GDP达到千亿元,但到了2021年,我国万亿GDP城市已达到24个。数量较多的万亿GDP城市的出现反映了( )

A.建国后我国城市化进程加快 B.优先发展重工业的战略凸显优势

C.改革开放激发了活力与创新 D.社会主义计划经济体制的优越性

12.1982年,深圳率先开放一切生活必需品价格,第一个取消各类票证,终结了计划经济体制下近四十年的票证制度。1983年,新中国第一张股票“深宝安”发行,深圳第一家股份制企业诞生。这反映了( )

A.“走出去”的开放战略的成功 B.社会主义市场经济体制建立

C.经济特区在改革中探索前行 D.按劳分配为主体的地位变化

13.一万六千多年前,北半球气候转暖为农业的产生及发展提供了契机。人类历时数千年,将野生动植物驯化、培植。此阶段后,在西亚两河流域新月地区、北非尼罗河流域、东亚黄河长江流域、印度河恒河平原、巴尔干南部爱琴海沿岸等少数分散地区出现了城市、国家、文字等文明标志。下列说法正确的是( )

A.气候变化是文明产生的根本原因 B.农业畜牧业的发展是文明出现的前提

C.古代早期文明呈现出单一性特点 D.早期各地区的古代文明都是农耕文明

14.陈乐民在《欧洲文明扩张史》中写道:“罗马人对希腊人的征服开启了希腊精神征服地中海的时代.罗马人在对地中海的统治中融合进了希腊文明的精神,把希腊精神转换成了罗马的政治统治形式,形成了罗马法的原则”,这表明( )

A.罗马文明渗透有希腊文明特质 B.希腊文明有明显的侵略特征

C.民主政治推广到罗马帝国全境 D.罗马法逐渐演变成为万民法

15.古代玛雅人创造了灿烂的文明,他们将玛雅文字视作神的创造,使用文字的权利被祭司垄断。这一现象( )

A.是愚民政策的体现 B.普遍存在于各民族中

C.不利于文明的传承 D.反映出君权神授理念

16.公元1122年罗马教皇与神圣罗马帝国皇帝签订了《沃尔姆斯宗教协定》。按照该协定,神圣罗马帝国皇帝亨利五世放弃了帝国境内的主教册封权,而教皇则承认皇帝拥有世俗册封权;公元1131年列日宗教会议上,教皇英诺森二世头戴装饰华美的三重冠,骑着白马,以罗马皇帝般的盛大仪式进入会场,德意志国王洛泰尔三世亲自为其牵马;此外还有著名的“卡诺莎之辱”和“阿维农之囚”。这些史实反映出( )

A.君权神授强化王权 B.王权与教权长期的依存与斗争

C.教皇地位不断衰落 D.欧洲近代民族主义的产生发展

17.13世纪,西欧新创建了很多“大学”,其中规模较小的专业学校为数不少,多为法学、医学等专业的学校,也有以成立较早的巴黎大学为模板的综合性学校。大学教授除神职人员以外,一些可以讲授希腊罗马文史知识、物理学、天文学的世俗知识分子也得到聘用。13世纪,西欧“大学”的涌现( )

A.促成了西欧科学革命的爆发 B.创造了文艺复兴兴起的条件

C.弘扬了理性主义的时代精神 D.巩固了教会的精神文化霸权

18.新航路开辟后,需要白银的亚洲要根据欧洲的需求去安排生产与贸易,因而从经济中心滑向边缘,而欧洲渐渐成为全球经济体系新的主导者。这一变化( )

A.推动了亚洲手工业的技术革命 B.使自由主义经济思想成为主流

C.导致欧洲“价格革命”的发生 D.植根于新生产方式的发展需求

19.17世纪初,英国驻威尼斯大使注意到:威尼斯曾称霸于东方贸易,但如今却毫无竞争力;曾经有无数艘千吨级的大船来回运载货物,但如今却连“一艘都看不见”。威尼斯“毫无竞争力”的主要原因在于( )

A.欧洲贸易中心发生转移 B.东西方商贸往来断绝

C.英国工业革命顺利开展 D.造船技术落后于东方

20.1523年,马丁路德指出“教会绝不能插手世俗政权”,但在必要时,世俗政权可以“净化和改造教会”,世俗统治者甚至可以被认作“对教会外部事务具有权威的主教”。他提出这一观点( )

A.标志着宗教改革的开始 B.阐释了信仰自由的主张

C.推翻了天主教会的统治 D.有利于民族国家的发展

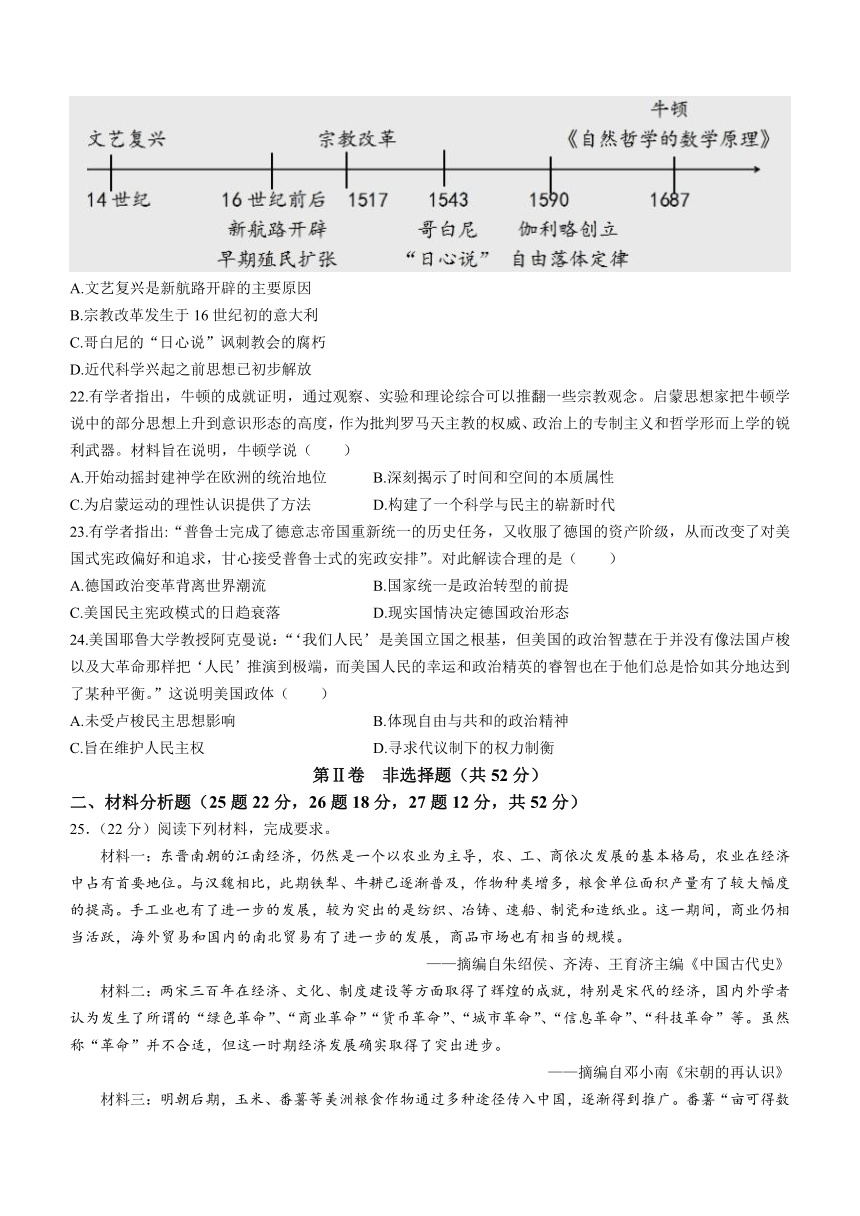

21.如图是“14—17世纪欧洲大事时间轴”,以下解读正确的是( )

14—17世纪欧洲大事时间轴(节选)

A.文艺复兴是新航路开辟的主要原因

B.宗教改革发生于16世纪初的意大利

C.哥白尼的“日心说”讽刺教会的腐朽

D.近代科学兴起之前思想已初步解放

22.有学者指出,牛顿的成就证明,通过观察、实验和理论综合可以推翻一些宗教观念。启蒙思想家把牛顿学说中的部分思想上升到意识形态的高度,作为批判罗马天主教的权威、政治上的专制主义和哲学形而上学的锐利武器。材料旨在说明,牛顿学说( )

A.开始动摇封建神学在欧洲的统治地位 B.深刻揭示了时间和空间的本质属性

C.为启蒙运动的理性认识提供了方法 D.构建了一个科学与民主的崭新时代

23.有学者指出:“普鲁士完成了德意志帝国重新统一的历史任务,又收服了德国的资产阶级,从而改变了对美国式宪政偏好和追求,甘心接受普鲁士式的宪政安排”。对此解读合理的是( )

A.德国政治变革背离世界潮流 B.国家统一是政治转型的前提

C.美国民主宪政模式的日趋衰落 D.现实国情决定德国政治形态

24.美国耶鲁大学教授阿克曼说:“‘我们人民’是美国立国之根基,但美国的政治智慧在于并没有像法国卢梭以及大革命那样把‘人民’推演到极端,而美国人民的幸运和政治精英的睿智也在于他们总是恰如其分地达到了某种平衡。”这说明美国政体( )

A.未受卢梭民主思想影响 B.体现自由与共和的政治精神

C.旨在维护人民主权 D.寻求代议制下的权力制衡

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

二、材料分析题(25题22分,26题18分,27题12分,共52分)

25.(22分)阅读下列材料,完成要求。

材料一:东晋南朝的江南经济,仍然是一个以农业为主导,农、工、商依次发展的基本格局,农业在经济中占有首要地位。与汉魏相比,此期铁犁、牛耕已逐渐普及,作物种类增多,粮食单位面积产量有了较大幅度的提高。手工业也有了进一步的发展,较为突出的是纺织、冶铸、速船、制瓷和造纸业。这一期间,商业仍相当活跃,海外贸易和国内的南北贸易有了进一步的发展,商品市场也有相当的规模。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料二:两宋三百年在经济、文化、制度建设等方面取得了辉煌的成就,特别是宋代的经济,国内外学者认为发生了所谓的“绿色革命”、“商业革命”“货币革命”、“城市革命”、“信息革命”、“科技革命”等。虽然称“革命”并不合适,但这一时期经济发展确实取得了突出进步。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

材料三:明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等最种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——明清农耕经济发展(美洲作物传入)

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东晋南朝江南经济发展的表现井简析东晋南朝江南径济发展的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,任选三个所谓的宋代“革命”进行举例说明。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概述美洲作物的传入对中国明清的影响。(6分)

26.(18分)阅读材料,回答问题。

材料一:晚明,赋役货币化,人口流动相对自由。在农村,农业商品化增长,冲击了自然经济,地主和佃户关系出现新变化;在城市,随商品经济繁荣工商业城镇兴起,出现了新型手工工场;商帮崛起,形成全国性市场网络,社会经济结构转向农工商并举的多元经济结构。人们与市场关系日益密切,社会关系由对人的依附关系转向对物的关系,旧的等级制逐渐分解,出现新的社会分层;以白银为主币的货币经济极大扩展,商业性行为几乎成为全社会取向,国家丧失了对货币的控制权,中央集权严重削弱;儒学平民化趋势明显,上层文化与世俗文化交融,形成多彩的文化现象,单一的农业社会结构正在向多元社会结构转变。

——摘编自《晚明社会变迁研究》

材料二:19世纪中期,随近代工业出现,我国封建社会结构缓慢变化。1949年后,我国农民占89.4%,直到1978年仍占82.1%,基本还是农业社会;1953年,随“一化三改造”,形成了工人、农民和知识分子的社会阶层结构;1960年,为应对经济困难,我国严格限制农业人口转为非农业人口,形成了城乡二元经济结构。1978年后,我国实行经济改革,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的经济格局;80年代后期,大量农村人口进城,在全国,非农产业职工已占53.1%,按国际惯例我国已不是农业社会;随户籍制度调整,农民、工人分化,我国产生了私营企业主、个体工商户、经理人等新的社会阶层,一个与现代社会相适应的社会结构正在形成。

——摘编自《我国社会结构的历史性变化》

请回答:

(1)根据材料一,概述晚明社会结构的主要变化。结合所学知识,简评作者对晚明社会结构变化的认识。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代以来中国社会经济结构的变化,简析建国后我国社会经济结构变化的主要原因。(10分)

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料:文明多样性是人类社会的基本特征,从人类文明史开创以来就一直存在着。人类进化历史,从蛮荒走向文明,是在不同地域和不同自然条件下形成的,一开始就带有不同的特色。因此,无论是古代社会还是现代社会都存在着文明多样性。进一步说,人类正是在多样性的竞争和融合中取得文明进步,推动社会发展。从现实来说,正是有了文明多样性才使我们的世界如此绚丽多彩。

——摘编自吴兴唐《文明多样性刍议》

以“文明多样性”为主题,根据材料并结合所学知识,自拟论题并予以阐述。(要求∶论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

项城三高2023--2024学年度上期第三次考试

高三历史答案(普)

一、选择题(每小题2分,共48分)

1.【答案】B【详解】根据材料“周人……强调人事的重要性……又要适应人心……又须‘保民’”,并结合所学可知,周人重视民众的作用,认识到争取民心在政治统治中的重要性,体现了人本思想已初具雏形,B项正确;材料强调的是人本思想,无法体现治国方略的理性成熟,排除A项;材料是站在统治者的立场,而非“个体意识的普遍觉醒”,排除C项;材料反映的是统治思想的变化,而非强调神权思想,排除D项。故选B项。

2.【答案】B【详解】材料反映的是隋唐籍贯和亲属关系任官回避制度,实行官吏避籍、避亲制度,有利于防止腐败滋生、结党营私和裙带依附等现象,保证政权运行稳定,故B项符合题意;A项隋唐这些规定主要是为了防止腐败现象滋生,故A项不符合题意;C项材料中既有地方官员的回避信息,也有中央官员的回避信息,而C项表述只包括地方官员的回避,故C项不符合题意;D项不是隋唐实行回避制度的主要目的,故D项不符合题意。故答案为:B。

3.【答案】B【详解】根据材料可知,唐宋时期,制敕需经正常程序发布,至清代,皇帝的秘密谕旨不经正常程序发布开始制度化,结合所学知识可知,这是君主专制加强的结果,B项正确;材料并未反映公文正规化与三省体制的关系,排除A项;由材料无法得出明代公文体系的建设情况,排除C项;题干材料强调的是君主专制的加强,未涉及中央集权,排除D项。故选B项。

4.【答案】C【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是本质题,时空是明清时期。根据材料“《本草纲目》总结了我国16世纪以前的药物学成就,提出了先进的药物分类法;《农政全书》集传统农业之大成,总结了明末农业生产的先进经验,还吸收部分西方的灌溉技术;《天工开物》注意运用数据来说明生产的质量和效率”及所学可知,明清科技既传承了前代的科技成果,也有所创新,C项正确;明清科技进入总结阶段,并非居于世界领先地位,排除A项;明清科技并未完成向近代科学的转化,排除B项;明清科技并未突破封建体制的束缚,仍服务于农耕文明,排除D项。故选C项。

5.【答案】C【详解】根据“伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟”可知陈独秀所说的“最后觉悟”指的是思想上解放和启蒙,所以他的“最后觉悟”是批判封建伦理钢厂制度以促进思想的解放,故选C;用白话文代替文言文不是思想上的启蒙,排除A;1916年,清朝早已被推翻,俄国的十月革命还没有出现,排除BD。

6.【答案】D【详解】结合所学知识可知,一百多年前,以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的爱国革命运动,指的是五四运动,这场运动是新民主主义革命的开端,D项正确;无产阶级政党诞生的标志是中共一大的召开,排除A项;标志着资产阶级登上历史舞台的是1895年的公车上书,排除B项;基本完成反帝反封建任务的是新中国的成立而非五四运动,排除C项。故选D项。

7.【答案】D【详解】1938—1943年是抗日战争期间,此时沿海工厂向内地的搬迁改变了工业布局,使中国近代工业集中于沿海的畸形发展有所改善,故选D;此时沿海企业的内迁是因为战争的因素,并没有提供更好的机遇,排除A;是为了应对日本侵略,而非英美等西方列强侵略,排除B;关中地区并没有成为中国经济重心,排除C。

8.【答案】C【详解】从数据统计可以看出,在抗战时期,像“中国”“民族”“家乡”等与家国相关的词语出现的较多,这主要是由于民族危机空前严重,国人的民族意识不断增强所导致的,故C项正确;材料不能体现救亡运动的高涨,排除A;“重构”的说法错误,排除B;材料与国共关系的调整无关,排除D。

9.【答案】C【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是本质。目的、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:新中国成立初期。据本题材料信息得出主要结论:1953年全国选举产生大量基层人大代表,又在此基础上选举产生1000多名全国人大代表,由此可知这种做法是在保障人民当家做主,C项正确;据所学可知,A项说法错误,我国社会主义制度是在1956年建立的,1953年当时社会主义制度还未建立,排除A项;据材料可知,材料涉及选举人大代表,没有涉及基层群众自治制度,排除B项;据所学可知,D项说法错误,当时第一届全国人大会议还未召开,排除D项。故选C项。

10.【答案】B【详解】结合所学知识可知,20世纪60年代初期,面对中国出现严重的经济困难,中共中央对国民经济建设战略进行调整,据此依据材料“1961年3月”“(“本本主义”即教条主义),要求各级领导机关联系实际深入学习”等信息可知B正确;60年代初属于建设年代,A排除;1978年十一届三中全会后经济体制改革才正式展开,排除C;当时主要错误是“左”倾,故排除D。故选:B。

11.【答案】C【详解】根据材料2021年,我国万亿GDP城市已达到24个,结合所学知识可知与改革开放过程中的经济体制改革密切相关,通过经济体制改革激发了活力与创新,经济迅速发展,C项正确;根据材料信息“1986年之前,我国也没有一个城市GDP达到千亿元”,可知到20世纪80年代我国城市化进程依然缓慢,排除A项;优先发展重工业战略是在20世纪50年代,与题干时间不符,排除B项;社会主义计划经济体制的优越性不符合史实,故排除D项,经济的发展是由于改革开放激发了活力与创新,故选C项。

12.【答案】C【详解】据题意可知,深圳是我国首批经济特区之一,在深圳率先取消了各类票证,出现了第一张股票,诞生了第一家股份制企业,这些都是经济发展方面的探索,C项正确;材料反映的是国内经济体制改革,不是“走出去”,而是“引进来”排除A项;社会主义市场经济体制的建立是在21世纪初,排除B项;D项与题意主旨不符,排除。故选C项。

13.【答案】B【详解】根据材料可知,农业、畜牧业产生后,出现了农业和手工业的分工。社会分工的发展,有了剩余产品,私有制产生,社会逐渐分化产生了阶级,当阶级矛盾的不可调和时,国家产生了,人类由此进入到文明时代。因此,农业畜牧业的发展是文明出现的前提,B项正确;文明产生的根本原因是生产力的发展,排除A项;古代早期文明呈现多元化的特点,排除C项;D项说法错误,爱琴海沿岸的古希腊文明属于海洋文明,排除D项。故选B项。

14.【答案】A【详解】从材料中的“罗马人在对地中海的统治中融合进了希腊文明的精神,把希腊精神转换成了罗马的政治统治形式”等信息可以看出,罗马文明深受希腊文明的影响,渗透有希腊文明的特质。故答案为A项。希腊文明影响力大,不能认为具有侵略特征,排除B项;罗马帝国没有实行民主政治,排除C项;材料反映的是罗马文明与希腊文明的关系,没有涉及罗马法的发展历程,排除D项。

15.【答案】C

16.【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问词可知是本质题。时空是12世纪(欧洲)。据材料“神圣罗马帝国皇帝亨利五世放弃了帝国境内的主教册封权,而教皇则承认皇帝拥有世俗册封权……德意志国王洛泰尔三世亲自为其牵马……”,反映的是中世纪欧洲王权和教权关系的不断演变,既相互依存又相互斗争,教皇为皇帝加冕,两者相互利用,互相推动,“卡诺莎之辱”体现了教权高于王权,“阿维农之囚”体现了王权高于教权的趋势,B项正确;材料强调的是教权与王权之间的关系,并未提及君权神授对王权的影响,排除A项;“不断衰落”,表述错误,并不符合欧洲中世纪教皇的地位发展状况,排除C项;仅从教权与王权之间的关系,无法判定欧洲近代民族主义的状况,排除D项。故选B项。

17.【答案】B【详解】根据材料可知,13世纪,西欧“大学”的涌现推动了文化的发展和科技的进步,为文艺复兴兴起创造条件,B项正确;西欧科学革命发生于16-17世纪欧洲,与材料时间不符,排除A项;启蒙运动弘扬了理性主义的时代精神,排除C项;西欧“大学”的涌现推动了文化的发展和科技的进步,一定程度上挑战了教会的精神文化霸权,排除D项。故选B项。

18.【答案】D

19.【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:17世纪(意大利)。据本题材料信息得出,17世纪初的威尼斯,航运业萧条,丧失了贸易优势,其主要原因在于,新航路开辟后,世界贸易中心转移到了大西洋沿岸,A项正确;据所学,17世纪东西方商贸往来并未断绝,排除B项;据所学,英国工业革命顺利开展是在18世纪中期以后,排除C项;造船技术落后于东方,并非新航路开辟后意大利商贸衰落的主要原因,排除D项。故选A项。

20.【答案】D

21.【答案】D

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为16世纪的欧洲。根据所学知识可知,哥白尼的“日心说”意味着近代科学的诞生,在这之前,文艺复兴、宗教改革已经出现,这说明近代科学兴起之前思想已经初步解放,D项正确;欧洲资本主义萌芽和商品经济的发展是新航路开辟的主要原因,排除A项;宗教改革发生在德意志,排除B项;“日心说”并未讽刺教会,排除C项。故选D项。

22.【答案】C【详解】牛顿通过观察、实验和理论综合等方法取得了重大科学成就,推翻了一些宗教观念,启蒙思想家把牛顿学说中的部分思想作为反封建斗争的武器等说法,强调了牛顿学说为启蒙运动的理性认识提供了方法,C项正确;开始动摇封建神学在欧洲的统治地位的是文艺复兴运动,A项错误;深刻揭示时间和空间本质属性的是爱因斯坦的相对论,B项错误;牛顿学说没有直接构建民主政治,D项错误。

23.【答案】D

24.【答案】D

【详解】本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。材料“美国人民的幸运和政治精英的睿智也在于他们总是恰如其分地达到了某种平衡”说明在美国的政体下,行政权、立法权和司法权等权力相瓦制约,从而达到权力的平衡。所以答案选D。

二、材料分析题(25题22分,26题18分,27题12分,共52分)

25.(22分)【答案】(1)表现:农业为主,农工商发展的基本格局;生产力进步,农作物品种增加,产量提高;手工业方面的纺织、造纸等行业进步明显;商业活跃,海外贸易进一步发展。(一点1分共4分)

原因:从西晋末年起,北方人民为躲避战乱大批流亡南下,带去先进生产工具和技术;南方独有的丘陵山地为农业的发展提供了空间;南朝政权重视农业。(一点2分共6分)

(2)举例:①宋代的商业革命:宋代商品经济获得发展,交易规模扩大,海外贸易繁荣,出现了一些工商业市镇。②科技革命:印刷术、指南针和火药在宋朝时期基本成熟,传播后推动了整个世界文明的发展和进步。③货币革命:宋代出现最早的纸币“交子”。(一点2分共6分)

(3)影响:促进了农业、手工业和商业的发展;促进了人口增长,改变了人们饮食结构及生活习惯;土地资源过度开发,破坏了自然环境。(一点2分共6分)

26.(18分)【答案】(1)变化:社会经济结构,由农业为主的经济结构转向农工商并举的多元经济结构转变(或由单一的农业社会结构正在向多元社会结构转变)(2分)

认识:晚明虽工商业发展、资本主义萌芽、产生了新的手工工场,但中国仍然是自然经济为主的农业社会,远远达不到农工商并举的状态;虽封建人身依附关系放松了、出现明末清初思想活跃局面、出现体现市民需求的文学艺术,但总体封建君主专制空前强化、反理学思想对社会影响较小,文学艺术的内涵仍然宣扬封建伦理道德,晚明仍是封建社会结构并没有形成多元社会。(6分)

(2)变化:1840-1949由封建向半殖民半封建经济结构转变;

1949-1956由新民主主义向社会主义经济结构转变。

1978-1992由单一的公有制向以公有制为主体多种所有制并存的的社会结构转变。(一点2分共6分)

原因:1949-1956新中国建立经过三大改造和工业化建设,我国基本建立起了社会主义制度;

1978-1992年,中国实行改革开放、建立社会主义市场经济,逐步建立起了以公有制为主体多种所有制共同发展的社会主义基本经济制度。(一点2分共4分)

27.(12分)【答案】

观点∶世界古代文明具有多样性,而且在相互交融中发展。

阐述∶世界古代史上,由于受生产力水平和交通条件的限制,古代各个文明基本独立发展,西亚、埃及、印度、中国和希腊等古代文明呈现出多元发展格局。农耕文明的进一步发展,促使波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国先后崛起,欧亚大陆的农耕文明区域逐渐连接起来,不同地区的文明随着历史的发展,不断加强交流,并相互影响,汉朝与罗马帝国建立了经济和文化联系。

因此,应该尊重世界文明的多样性,促进和而不同,兼收并蓄的文明交流,推动世界的和平与发展。

高三历史试卷(普)

(满分100分,考试时间90分钟)

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷和第Ⅱ卷的答案都写在答题卡上。第Ⅰ卷选择题(共48分)

一、选择题(每小题2分,共48分)

1.周人在不动摇“天命”的前提下,强调人事的重要性。提出“顺乎天而应乎人”的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心,才能维持“天命”。因此,天子既要“敬天”,又须“保民”。由此可知,西周时期( )

A.治国方略的理性成熟 B.人本思想已初具雏形

C.个体意识的普遍觉醒 D.神权思想居统治地位

2.隋代规定县丞和县尉“尽用他郡人”,又规定州县的主要属官“三年一代,不得重任”;唐太宗时有“叔父兄弟不许同省为郎官”的惯例,唐朝规定父为宰相,子即不能为谏官。隋唐的这些规定旨在( )

A.提高政府行政效率 B.保证政权运行稳定

C.杜绝地方吏治腐败 D.完善人事任免制度

3.有学者指出,皇帝亲自下发公文的情况历代均有,唐宋时期,不经中书、门下程序的制敕(称为墨敕或中旨)是不合法的;皇帝的秘密谕旨不经正常程序发布,在明代开始较多使用,但是到了清代才开始制度化。这说明( )

A.三省体制有利于公文正规化 B.权力集中促进公文制度演化

C.明代公文体系缺乏制度建设 D.中央集权加强改变公文发布

4.明清之际出现了一批科技巨著,《本草纲目》总结了我国16世纪以前的药物学成就,提出了先进的药物分类法;《农政全书》集传统农业之大成,总结了明末农业生产的先进经验,还吸收部分西方的灌溉技术;《天工开物》注意运用数据来说明生产的质量和效率。据此可知,明清科技( )

A.居于世界领先地位 B.完成向近代科学的转化

C.在传承中有所创新 D.突破了封建体制的束缚

5.1916年,陈独秀在《吾人最后之觉悟》中写道:“儒者三纲之说,为否伦理政治之大原,……近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立之说为大原。此东西文明之一大分水岭也。吾人果欲于政治上采用共和立宪制,复欲于伦理上保守纲常阶级制,此绝对不可能之事。……伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”据此可知,他的“最后觉悟”是( )

A.用白话文去代替文言文 B.推翻清朝,维护民主共和

C.批判封建伦理纲常制度 D.以俄为师,实现社会主义

6.习近平总书记在纪念某历史事件一百周年大会上的讲话时说:“它是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动。”这场运动的历史意义是( )

A.无产阶级政党从此光荣诞生 B.标志着资产阶级登上历史舞台

C.反帝反封建的任务基本完成 D.标志着新民主主义革命的开端

7.1938年,以上海申新纱厂为代表的一些沿海纺织企业及其设备陆续迁到陕西。到1943年,关中经济带已设有大小纺织厂106家,总资本法币3437万元,动力设备3641马力,分别占全国的43%.49%和51%。据此可知,沿海企业内迁( )

A.为企业发展提供了更好发展机遇 B.是应对英美等西方列强侵略的无奈之举

C.使关中地区成为中国经济的重心 D.使中国近代民族工业畸形发展有所改善

8.下图为从《救亡之声——中国抗日战争歌曲汇编》中以“我们是谁?我们从哪里来?”为主题,对出现频率最高的20个关键词的统计情况。这可以用来说明当时中国( )

A.救亡运动的高涨 B.家国观念的重构

C.民族意识的增强 D.国共关系的调整

9.1953年3月1日中央人民政府公布施行《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》,此后全国共选出基层人大代表566万余名,在此基础上,选举产生出全国人大代表1226名。该部法律的实施( )

A.巩固了社会主义制度 B.建立起基层群众自治制度

C.践行人民民主的原则 D.由全国人民代表大会决定

10.1961年3月,中共中央发出《关于认真进行调查工作问题给各中央局,各省、市、区党委的一封信》,其中附有毛泽东1930年写的《反对本本主义》一文(“本本主义”即教条主义),要求各级领导机关联系实际深入学习。这一指示旨在( )

A.肯定毛泽东革命年代的贡献 B.推进国民经济建设战略转变

C.变革社会主义计划经济体制 D.纠正思想路线右倾主义错误

11.从全国发展脉络看,1949年之前,我国没有一个城市GDP超过百亿元;1986年之前,我国也没有一个城市GDP达到千亿元,但到了2021年,我国万亿GDP城市已达到24个。数量较多的万亿GDP城市的出现反映了( )

A.建国后我国城市化进程加快 B.优先发展重工业的战略凸显优势

C.改革开放激发了活力与创新 D.社会主义计划经济体制的优越性

12.1982年,深圳率先开放一切生活必需品价格,第一个取消各类票证,终结了计划经济体制下近四十年的票证制度。1983年,新中国第一张股票“深宝安”发行,深圳第一家股份制企业诞生。这反映了( )

A.“走出去”的开放战略的成功 B.社会主义市场经济体制建立

C.经济特区在改革中探索前行 D.按劳分配为主体的地位变化

13.一万六千多年前,北半球气候转暖为农业的产生及发展提供了契机。人类历时数千年,将野生动植物驯化、培植。此阶段后,在西亚两河流域新月地区、北非尼罗河流域、东亚黄河长江流域、印度河恒河平原、巴尔干南部爱琴海沿岸等少数分散地区出现了城市、国家、文字等文明标志。下列说法正确的是( )

A.气候变化是文明产生的根本原因 B.农业畜牧业的发展是文明出现的前提

C.古代早期文明呈现出单一性特点 D.早期各地区的古代文明都是农耕文明

14.陈乐民在《欧洲文明扩张史》中写道:“罗马人对希腊人的征服开启了希腊精神征服地中海的时代.罗马人在对地中海的统治中融合进了希腊文明的精神,把希腊精神转换成了罗马的政治统治形式,形成了罗马法的原则”,这表明( )

A.罗马文明渗透有希腊文明特质 B.希腊文明有明显的侵略特征

C.民主政治推广到罗马帝国全境 D.罗马法逐渐演变成为万民法

15.古代玛雅人创造了灿烂的文明,他们将玛雅文字视作神的创造,使用文字的权利被祭司垄断。这一现象( )

A.是愚民政策的体现 B.普遍存在于各民族中

C.不利于文明的传承 D.反映出君权神授理念

16.公元1122年罗马教皇与神圣罗马帝国皇帝签订了《沃尔姆斯宗教协定》。按照该协定,神圣罗马帝国皇帝亨利五世放弃了帝国境内的主教册封权,而教皇则承认皇帝拥有世俗册封权;公元1131年列日宗教会议上,教皇英诺森二世头戴装饰华美的三重冠,骑着白马,以罗马皇帝般的盛大仪式进入会场,德意志国王洛泰尔三世亲自为其牵马;此外还有著名的“卡诺莎之辱”和“阿维农之囚”。这些史实反映出( )

A.君权神授强化王权 B.王权与教权长期的依存与斗争

C.教皇地位不断衰落 D.欧洲近代民族主义的产生发展

17.13世纪,西欧新创建了很多“大学”,其中规模较小的专业学校为数不少,多为法学、医学等专业的学校,也有以成立较早的巴黎大学为模板的综合性学校。大学教授除神职人员以外,一些可以讲授希腊罗马文史知识、物理学、天文学的世俗知识分子也得到聘用。13世纪,西欧“大学”的涌现( )

A.促成了西欧科学革命的爆发 B.创造了文艺复兴兴起的条件

C.弘扬了理性主义的时代精神 D.巩固了教会的精神文化霸权

18.新航路开辟后,需要白银的亚洲要根据欧洲的需求去安排生产与贸易,因而从经济中心滑向边缘,而欧洲渐渐成为全球经济体系新的主导者。这一变化( )

A.推动了亚洲手工业的技术革命 B.使自由主义经济思想成为主流

C.导致欧洲“价格革命”的发生 D.植根于新生产方式的发展需求

19.17世纪初,英国驻威尼斯大使注意到:威尼斯曾称霸于东方贸易,但如今却毫无竞争力;曾经有无数艘千吨级的大船来回运载货物,但如今却连“一艘都看不见”。威尼斯“毫无竞争力”的主要原因在于( )

A.欧洲贸易中心发生转移 B.东西方商贸往来断绝

C.英国工业革命顺利开展 D.造船技术落后于东方

20.1523年,马丁路德指出“教会绝不能插手世俗政权”,但在必要时,世俗政权可以“净化和改造教会”,世俗统治者甚至可以被认作“对教会外部事务具有权威的主教”。他提出这一观点( )

A.标志着宗教改革的开始 B.阐释了信仰自由的主张

C.推翻了天主教会的统治 D.有利于民族国家的发展

21.如图是“14—17世纪欧洲大事时间轴”,以下解读正确的是( )

14—17世纪欧洲大事时间轴(节选)

A.文艺复兴是新航路开辟的主要原因

B.宗教改革发生于16世纪初的意大利

C.哥白尼的“日心说”讽刺教会的腐朽

D.近代科学兴起之前思想已初步解放

22.有学者指出,牛顿的成就证明,通过观察、实验和理论综合可以推翻一些宗教观念。启蒙思想家把牛顿学说中的部分思想上升到意识形态的高度,作为批判罗马天主教的权威、政治上的专制主义和哲学形而上学的锐利武器。材料旨在说明,牛顿学说( )

A.开始动摇封建神学在欧洲的统治地位 B.深刻揭示了时间和空间的本质属性

C.为启蒙运动的理性认识提供了方法 D.构建了一个科学与民主的崭新时代

23.有学者指出:“普鲁士完成了德意志帝国重新统一的历史任务,又收服了德国的资产阶级,从而改变了对美国式宪政偏好和追求,甘心接受普鲁士式的宪政安排”。对此解读合理的是( )

A.德国政治变革背离世界潮流 B.国家统一是政治转型的前提

C.美国民主宪政模式的日趋衰落 D.现实国情决定德国政治形态

24.美国耶鲁大学教授阿克曼说:“‘我们人民’是美国立国之根基,但美国的政治智慧在于并没有像法国卢梭以及大革命那样把‘人民’推演到极端,而美国人民的幸运和政治精英的睿智也在于他们总是恰如其分地达到了某种平衡。”这说明美国政体( )

A.未受卢梭民主思想影响 B.体现自由与共和的政治精神

C.旨在维护人民主权 D.寻求代议制下的权力制衡

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

二、材料分析题(25题22分,26题18分,27题12分,共52分)

25.(22分)阅读下列材料,完成要求。

材料一:东晋南朝的江南经济,仍然是一个以农业为主导,农、工、商依次发展的基本格局,农业在经济中占有首要地位。与汉魏相比,此期铁犁、牛耕已逐渐普及,作物种类增多,粮食单位面积产量有了较大幅度的提高。手工业也有了进一步的发展,较为突出的是纺织、冶铸、速船、制瓷和造纸业。这一期间,商业仍相当活跃,海外贸易和国内的南北贸易有了进一步的发展,商品市场也有相当的规模。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料二:两宋三百年在经济、文化、制度建设等方面取得了辉煌的成就,特别是宋代的经济,国内外学者认为发生了所谓的“绿色革命”、“商业革命”“货币革命”、“城市革命”、“信息革命”、“科技革命”等。虽然称“革命”并不合适,但这一时期经济发展确实取得了突出进步。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

材料三:明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等最种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——明清农耕经济发展(美洲作物传入)

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东晋南朝江南经济发展的表现井简析东晋南朝江南径济发展的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,任选三个所谓的宋代“革命”进行举例说明。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概述美洲作物的传入对中国明清的影响。(6分)

26.(18分)阅读材料,回答问题。

材料一:晚明,赋役货币化,人口流动相对自由。在农村,农业商品化增长,冲击了自然经济,地主和佃户关系出现新变化;在城市,随商品经济繁荣工商业城镇兴起,出现了新型手工工场;商帮崛起,形成全国性市场网络,社会经济结构转向农工商并举的多元经济结构。人们与市场关系日益密切,社会关系由对人的依附关系转向对物的关系,旧的等级制逐渐分解,出现新的社会分层;以白银为主币的货币经济极大扩展,商业性行为几乎成为全社会取向,国家丧失了对货币的控制权,中央集权严重削弱;儒学平民化趋势明显,上层文化与世俗文化交融,形成多彩的文化现象,单一的农业社会结构正在向多元社会结构转变。

——摘编自《晚明社会变迁研究》

材料二:19世纪中期,随近代工业出现,我国封建社会结构缓慢变化。1949年后,我国农民占89.4%,直到1978年仍占82.1%,基本还是农业社会;1953年,随“一化三改造”,形成了工人、农民和知识分子的社会阶层结构;1960年,为应对经济困难,我国严格限制农业人口转为非农业人口,形成了城乡二元经济结构。1978年后,我国实行经济改革,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的经济格局;80年代后期,大量农村人口进城,在全国,非农产业职工已占53.1%,按国际惯例我国已不是农业社会;随户籍制度调整,农民、工人分化,我国产生了私营企业主、个体工商户、经理人等新的社会阶层,一个与现代社会相适应的社会结构正在形成。

——摘编自《我国社会结构的历史性变化》

请回答:

(1)根据材料一,概述晚明社会结构的主要变化。结合所学知识,简评作者对晚明社会结构变化的认识。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代以来中国社会经济结构的变化,简析建国后我国社会经济结构变化的主要原因。(10分)

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料:文明多样性是人类社会的基本特征,从人类文明史开创以来就一直存在着。人类进化历史,从蛮荒走向文明,是在不同地域和不同自然条件下形成的,一开始就带有不同的特色。因此,无论是古代社会还是现代社会都存在着文明多样性。进一步说,人类正是在多样性的竞争和融合中取得文明进步,推动社会发展。从现实来说,正是有了文明多样性才使我们的世界如此绚丽多彩。

——摘编自吴兴唐《文明多样性刍议》

以“文明多样性”为主题,根据材料并结合所学知识,自拟论题并予以阐述。(要求∶论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

项城三高2023--2024学年度上期第三次考试

高三历史答案(普)

一、选择题(每小题2分,共48分)

1.【答案】B【详解】根据材料“周人……强调人事的重要性……又要适应人心……又须‘保民’”,并结合所学可知,周人重视民众的作用,认识到争取民心在政治统治中的重要性,体现了人本思想已初具雏形,B项正确;材料强调的是人本思想,无法体现治国方略的理性成熟,排除A项;材料是站在统治者的立场,而非“个体意识的普遍觉醒”,排除C项;材料反映的是统治思想的变化,而非强调神权思想,排除D项。故选B项。

2.【答案】B【详解】材料反映的是隋唐籍贯和亲属关系任官回避制度,实行官吏避籍、避亲制度,有利于防止腐败滋生、结党营私和裙带依附等现象,保证政权运行稳定,故B项符合题意;A项隋唐这些规定主要是为了防止腐败现象滋生,故A项不符合题意;C项材料中既有地方官员的回避信息,也有中央官员的回避信息,而C项表述只包括地方官员的回避,故C项不符合题意;D项不是隋唐实行回避制度的主要目的,故D项不符合题意。故答案为:B。

3.【答案】B【详解】根据材料可知,唐宋时期,制敕需经正常程序发布,至清代,皇帝的秘密谕旨不经正常程序发布开始制度化,结合所学知识可知,这是君主专制加强的结果,B项正确;材料并未反映公文正规化与三省体制的关系,排除A项;由材料无法得出明代公文体系的建设情况,排除C项;题干材料强调的是君主专制的加强,未涉及中央集权,排除D项。故选B项。

4.【答案】C【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是本质题,时空是明清时期。根据材料“《本草纲目》总结了我国16世纪以前的药物学成就,提出了先进的药物分类法;《农政全书》集传统农业之大成,总结了明末农业生产的先进经验,还吸收部分西方的灌溉技术;《天工开物》注意运用数据来说明生产的质量和效率”及所学可知,明清科技既传承了前代的科技成果,也有所创新,C项正确;明清科技进入总结阶段,并非居于世界领先地位,排除A项;明清科技并未完成向近代科学的转化,排除B项;明清科技并未突破封建体制的束缚,仍服务于农耕文明,排除D项。故选C项。

5.【答案】C【详解】根据“伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟”可知陈独秀所说的“最后觉悟”指的是思想上解放和启蒙,所以他的“最后觉悟”是批判封建伦理钢厂制度以促进思想的解放,故选C;用白话文代替文言文不是思想上的启蒙,排除A;1916年,清朝早已被推翻,俄国的十月革命还没有出现,排除BD。

6.【答案】D【详解】结合所学知识可知,一百多年前,以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的爱国革命运动,指的是五四运动,这场运动是新民主主义革命的开端,D项正确;无产阶级政党诞生的标志是中共一大的召开,排除A项;标志着资产阶级登上历史舞台的是1895年的公车上书,排除B项;基本完成反帝反封建任务的是新中国的成立而非五四运动,排除C项。故选D项。

7.【答案】D【详解】1938—1943年是抗日战争期间,此时沿海工厂向内地的搬迁改变了工业布局,使中国近代工业集中于沿海的畸形发展有所改善,故选D;此时沿海企业的内迁是因为战争的因素,并没有提供更好的机遇,排除A;是为了应对日本侵略,而非英美等西方列强侵略,排除B;关中地区并没有成为中国经济重心,排除C。

8.【答案】C【详解】从数据统计可以看出,在抗战时期,像“中国”“民族”“家乡”等与家国相关的词语出现的较多,这主要是由于民族危机空前严重,国人的民族意识不断增强所导致的,故C项正确;材料不能体现救亡运动的高涨,排除A;“重构”的说法错误,排除B;材料与国共关系的调整无关,排除D。

9.【答案】C【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是本质。目的、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:新中国成立初期。据本题材料信息得出主要结论:1953年全国选举产生大量基层人大代表,又在此基础上选举产生1000多名全国人大代表,由此可知这种做法是在保障人民当家做主,C项正确;据所学可知,A项说法错误,我国社会主义制度是在1956年建立的,1953年当时社会主义制度还未建立,排除A项;据材料可知,材料涉及选举人大代表,没有涉及基层群众自治制度,排除B项;据所学可知,D项说法错误,当时第一届全国人大会议还未召开,排除D项。故选C项。

10.【答案】B【详解】结合所学知识可知,20世纪60年代初期,面对中国出现严重的经济困难,中共中央对国民经济建设战略进行调整,据此依据材料“1961年3月”“(“本本主义”即教条主义),要求各级领导机关联系实际深入学习”等信息可知B正确;60年代初属于建设年代,A排除;1978年十一届三中全会后经济体制改革才正式展开,排除C;当时主要错误是“左”倾,故排除D。故选:B。

11.【答案】C【详解】根据材料2021年,我国万亿GDP城市已达到24个,结合所学知识可知与改革开放过程中的经济体制改革密切相关,通过经济体制改革激发了活力与创新,经济迅速发展,C项正确;根据材料信息“1986年之前,我国也没有一个城市GDP达到千亿元”,可知到20世纪80年代我国城市化进程依然缓慢,排除A项;优先发展重工业战略是在20世纪50年代,与题干时间不符,排除B项;社会主义计划经济体制的优越性不符合史实,故排除D项,经济的发展是由于改革开放激发了活力与创新,故选C项。

12.【答案】C【详解】据题意可知,深圳是我国首批经济特区之一,在深圳率先取消了各类票证,出现了第一张股票,诞生了第一家股份制企业,这些都是经济发展方面的探索,C项正确;材料反映的是国内经济体制改革,不是“走出去”,而是“引进来”排除A项;社会主义市场经济体制的建立是在21世纪初,排除B项;D项与题意主旨不符,排除。故选C项。

13.【答案】B【详解】根据材料可知,农业、畜牧业产生后,出现了农业和手工业的分工。社会分工的发展,有了剩余产品,私有制产生,社会逐渐分化产生了阶级,当阶级矛盾的不可调和时,国家产生了,人类由此进入到文明时代。因此,农业畜牧业的发展是文明出现的前提,B项正确;文明产生的根本原因是生产力的发展,排除A项;古代早期文明呈现多元化的特点,排除C项;D项说法错误,爱琴海沿岸的古希腊文明属于海洋文明,排除D项。故选B项。

14.【答案】A【详解】从材料中的“罗马人在对地中海的统治中融合进了希腊文明的精神,把希腊精神转换成了罗马的政治统治形式”等信息可以看出,罗马文明深受希腊文明的影响,渗透有希腊文明的特质。故答案为A项。希腊文明影响力大,不能认为具有侵略特征,排除B项;罗马帝国没有实行民主政治,排除C项;材料反映的是罗马文明与希腊文明的关系,没有涉及罗马法的发展历程,排除D项。

15.【答案】C

16.【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问词可知是本质题。时空是12世纪(欧洲)。据材料“神圣罗马帝国皇帝亨利五世放弃了帝国境内的主教册封权,而教皇则承认皇帝拥有世俗册封权……德意志国王洛泰尔三世亲自为其牵马……”,反映的是中世纪欧洲王权和教权关系的不断演变,既相互依存又相互斗争,教皇为皇帝加冕,两者相互利用,互相推动,“卡诺莎之辱”体现了教权高于王权,“阿维农之囚”体现了王权高于教权的趋势,B项正确;材料强调的是教权与王权之间的关系,并未提及君权神授对王权的影响,排除A项;“不断衰落”,表述错误,并不符合欧洲中世纪教皇的地位发展状况,排除C项;仅从教权与王权之间的关系,无法判定欧洲近代民族主义的状况,排除D项。故选B项。

17.【答案】B【详解】根据材料可知,13世纪,西欧“大学”的涌现推动了文化的发展和科技的进步,为文艺复兴兴起创造条件,B项正确;西欧科学革命发生于16-17世纪欧洲,与材料时间不符,排除A项;启蒙运动弘扬了理性主义的时代精神,排除C项;西欧“大学”的涌现推动了文化的发展和科技的进步,一定程度上挑战了教会的精神文化霸权,排除D项。故选B项。

18.【答案】D

19.【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:17世纪(意大利)。据本题材料信息得出,17世纪初的威尼斯,航运业萧条,丧失了贸易优势,其主要原因在于,新航路开辟后,世界贸易中心转移到了大西洋沿岸,A项正确;据所学,17世纪东西方商贸往来并未断绝,排除B项;据所学,英国工业革命顺利开展是在18世纪中期以后,排除C项;造船技术落后于东方,并非新航路开辟后意大利商贸衰落的主要原因,排除D项。故选A项。

20.【答案】D

21.【答案】D

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为16世纪的欧洲。根据所学知识可知,哥白尼的“日心说”意味着近代科学的诞生,在这之前,文艺复兴、宗教改革已经出现,这说明近代科学兴起之前思想已经初步解放,D项正确;欧洲资本主义萌芽和商品经济的发展是新航路开辟的主要原因,排除A项;宗教改革发生在德意志,排除B项;“日心说”并未讽刺教会,排除C项。故选D项。

22.【答案】C【详解】牛顿通过观察、实验和理论综合等方法取得了重大科学成就,推翻了一些宗教观念,启蒙思想家把牛顿学说中的部分思想作为反封建斗争的武器等说法,强调了牛顿学说为启蒙运动的理性认识提供了方法,C项正确;开始动摇封建神学在欧洲的统治地位的是文艺复兴运动,A项错误;深刻揭示时间和空间本质属性的是爱因斯坦的相对论,B项错误;牛顿学说没有直接构建民主政治,D项错误。

23.【答案】D

24.【答案】D

【详解】本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。材料“美国人民的幸运和政治精英的睿智也在于他们总是恰如其分地达到了某种平衡”说明在美国的政体下,行政权、立法权和司法权等权力相瓦制约,从而达到权力的平衡。所以答案选D。

二、材料分析题(25题22分,26题18分,27题12分,共52分)

25.(22分)【答案】(1)表现:农业为主,农工商发展的基本格局;生产力进步,农作物品种增加,产量提高;手工业方面的纺织、造纸等行业进步明显;商业活跃,海外贸易进一步发展。(一点1分共4分)

原因:从西晋末年起,北方人民为躲避战乱大批流亡南下,带去先进生产工具和技术;南方独有的丘陵山地为农业的发展提供了空间;南朝政权重视农业。(一点2分共6分)

(2)举例:①宋代的商业革命:宋代商品经济获得发展,交易规模扩大,海外贸易繁荣,出现了一些工商业市镇。②科技革命:印刷术、指南针和火药在宋朝时期基本成熟,传播后推动了整个世界文明的发展和进步。③货币革命:宋代出现最早的纸币“交子”。(一点2分共6分)

(3)影响:促进了农业、手工业和商业的发展;促进了人口增长,改变了人们饮食结构及生活习惯;土地资源过度开发,破坏了自然环境。(一点2分共6分)

26.(18分)【答案】(1)变化:社会经济结构,由农业为主的经济结构转向农工商并举的多元经济结构转变(或由单一的农业社会结构正在向多元社会结构转变)(2分)

认识:晚明虽工商业发展、资本主义萌芽、产生了新的手工工场,但中国仍然是自然经济为主的农业社会,远远达不到农工商并举的状态;虽封建人身依附关系放松了、出现明末清初思想活跃局面、出现体现市民需求的文学艺术,但总体封建君主专制空前强化、反理学思想对社会影响较小,文学艺术的内涵仍然宣扬封建伦理道德,晚明仍是封建社会结构并没有形成多元社会。(6分)

(2)变化:1840-1949由封建向半殖民半封建经济结构转变;

1949-1956由新民主主义向社会主义经济结构转变。

1978-1992由单一的公有制向以公有制为主体多种所有制并存的的社会结构转变。(一点2分共6分)

原因:1949-1956新中国建立经过三大改造和工业化建设,我国基本建立起了社会主义制度;

1978-1992年,中国实行改革开放、建立社会主义市场经济,逐步建立起了以公有制为主体多种所有制共同发展的社会主义基本经济制度。(一点2分共4分)

27.(12分)【答案】

观点∶世界古代文明具有多样性,而且在相互交融中发展。

阐述∶世界古代史上,由于受生产力水平和交通条件的限制,古代各个文明基本独立发展,西亚、埃及、印度、中国和希腊等古代文明呈现出多元发展格局。农耕文明的进一步发展,促使波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国先后崛起,欧亚大陆的农耕文明区域逐渐连接起来,不同地区的文明随着历史的发展,不断加强交流,并相互影响,汉朝与罗马帝国建立了经济和文化联系。

因此,应该尊重世界文明的多样性,促进和而不同,兼收并蓄的文明交流,推动世界的和平与发展。

同课章节目录