四川省内江市第六中学2024届高三上学期第三次月考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省内江市第六中学2024届高三上学期第三次月考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 14:41:25 | ||

图片预览

文档简介

四川省内江市第六中学2024届高三上学期第三次月考历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、先秦时期,孔子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”韩非认为,“抱法处势则治”“君无术则弊于上,臣无法则乱于下,此不可一无,皆帝王之具也”。据此可知,先秦儒法两派( )

A.主张积极进取的发展观 B.呈现统一合流趋势

C.认同礼法结合的合理性 D.注重维护社会秩序

2、建安元年(16年),曹操挟汉帝都许后,在许下招民屯田,当年即“得谷百万斛”。于是,从许下向北方各地推广,“数年中所在积粟,仓廪皆满”。认为,与此同时,针对当时“户口耗减,十裁一在”的情况,大力采取措施迁徙人民,充实冀、雍州等地。上述举措( )

A.大大推动了国家统一的进程 B.促进了北方经济的恢复发展

C.抑制了门阀士族势力的膨胀 D.推动了土地兼并的迅速发展

3、历史学家傅乐成在其主编的《中国通史》中认为,在魏晋南北朝时期,虽然少数民族南下建国于中原后的行政组织、礼仪、法律等,多出自汉人的设计,但实际上是双方“文化采借”的结果。作者意在说明( )

A.汉化政策促进了民族交融 B.经济重心南移完成的作用

C.不同民族间文化优势互补 D.少数民族完成封建化进程

4、《唐书》记载:唐代830多名进士中,士族子弟约589人,小姓约109人,寒素家庭子弟约132人。对以上材料的解读表述合理的是,唐代( )

A.科举制是对九品中正制的继承 B.科举制是为选拔士族子弟而设立的

C.科举制缩小了人才选拔范围 D.士族子弟有优厚的家庭文化素养

5、乾隆年间清廷编修的《清史列传》中,把曾经为清朝立下汗马功劳的明朝降臣均编入了《贰臣传》,把史可法等当初誓死抵抗清军的前明官员列为忠臣。此举意在( )

A.重新审定明朝降臣的历史贡献 B.强化传统观念维护专制统治

C.为本朝修史确立新的指导思想 D.重新确立程朱理学的正统地位

6、1870年中国主要进口货占进口总值的百分比,据如表可知( )

鸦片 棉布匹 棉纱 谷物粉面 糖 烟草 煤 煤油 金属矿物 机器 铁路材料车辆 其他

43.0 28.0 3.0 0.04 0.1 — 0.09 — 5.8 — — 19.97

A.中国自然经济解体速度加快 B.第二次工业革命进程较缓慢

C.洋货在中国依然相对滞销 D.中国的民族工业尚未起步

7、毛泽东在八七会议上指出:“当时大家的根本观念都以为国民党是人家的,不知它是一架空房子等人去住。其后像新姑娘上花轿一样勉强挪到此空房子去了,但始终无当此房子主人的决心。我认为这是一大错误。”毛泽东意在( )

A.批评党内存在的“左”倾冒险主义错误

B.强调开辟中国革命的新道路的意义

C.指出党应该掌握统一战线的领导权

D.宣传武装反抗国民党反动派的方针

8、为扩大红军的社会影响力,1936年8月—1937年2月,毛泽东和中央军委总政治部发动参与长征的全军干部积极投稿,编制了一部关于长征的集体作品《两万五千里》。但该作品完成以后,并没有大量公开刊印,只是在党内高级干部中小范围传阅。这主要是因为( )

A.国内政治局势发生重大变化 B.西北地区印刷技术较为落后

C.中国共产党的处境日益恶化 D.红军致力于反“围剿”的斗争

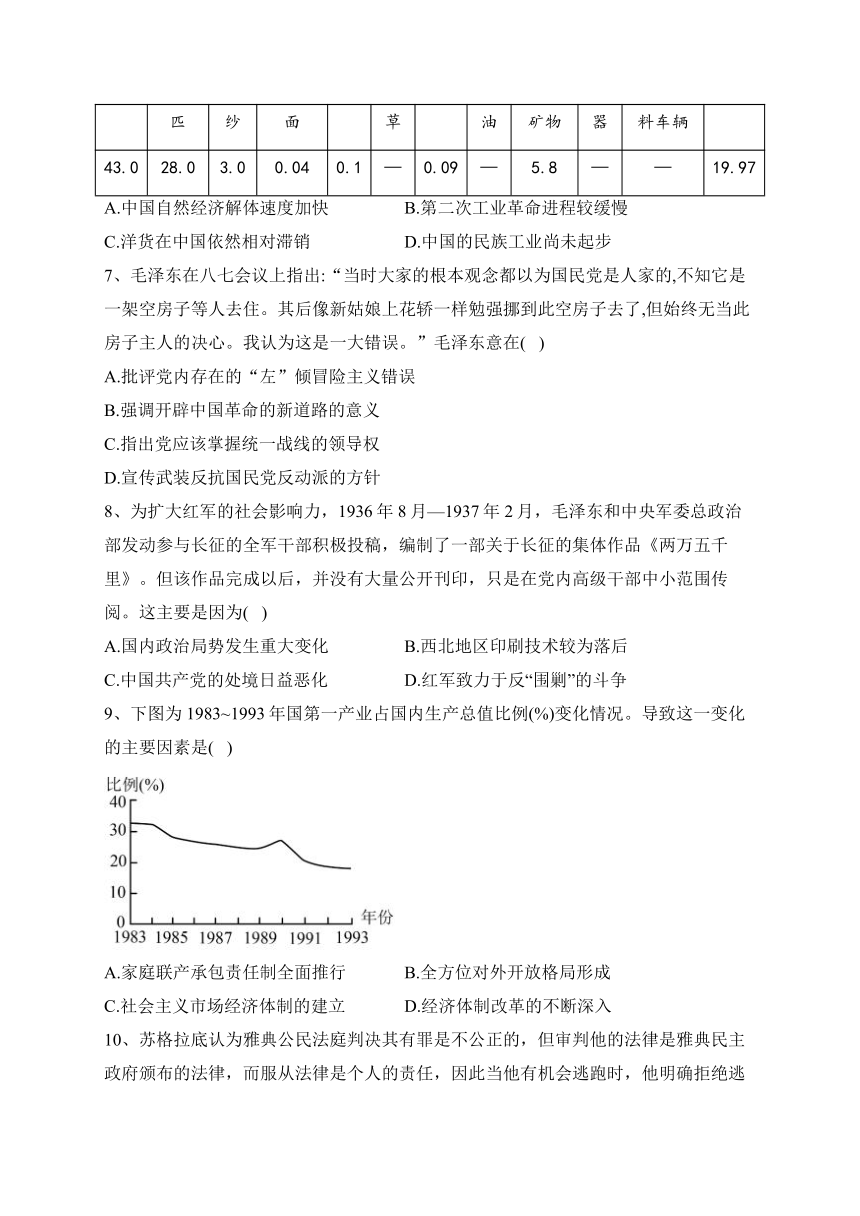

9、下图为1983~1993年国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.家庭联产承包责任制全面推行 B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立 D.经济体制改革的不断深入

10、苏格拉底认为雅典公民法庭判决其有罪是不公正的,但审判他的法律是雅典民主政府颁布的法律,而服从法律是个人的责任,因此当他有机会逃跑时,他明确拒绝逃跑而是接受了判决。这体现苏格拉底( )

A.不赞同陪审法庭制度 B.认同法律至上的原则

C.宣扬公民应服从城邦 D.开启了理性主义先河

11、在古罗马城市建设中,水道占有重要地位,相关立法较多。就公共下水道的管理而言,裁判官告示规定:“你让人在公共下水道中所做的施工或堆放的物,由此使其使用状况恶化或将变得恶化的,你要恢复原状。就不得进行这样的施工和这样地堆放物,我也要发布令状。”这说明( )

A.水道管理服从裁判官个人意愿 B.国家治理实践丰富了罗马法

C.私法规则得到进一步补充完善 D.官员从政行为依法得到规范

12、17世纪中后期,英国每年印花棉布的进口量从1万匹增加到125万匹,以至于“所有卑微的人,包括女仆都穿上了棉布服饰”;同一时期,蔗糖在英国的人均消费量也增加了4倍,零售价格则降了一半。据此可知,当时的英国( )

A.社会贫富差距日益缩小 B.海外贸易发展丰富物质生活

C.政治革命促进观念变革 D.工业革命促进生产力的提升

二、论述题

13、阅读材料,完成下列要求。

下表内容摘编自许倬云先生编著的《中西文明的对照》第八章“现代以前:三百年间的差距”中关于中西对比的信息

中国 西方

掩盖在康乾盛世下的忧患 宗教改革后欧洲民族国家的兴起

八旗子弟作战能力日渐衰弱 欧洲主权国家新体制的建立与发展

闭关锁国造成清朝的经济衰退和国防空虚 新兴的消费需求推动资本主义成长

文化禁锢使清朝学风僵化 新兴科学技术的飞速发展

选取中西相互关联的信息,以“文明兴衰”为话题,结合影响文明兴衰的相关因素,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

三、材料题

14、阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

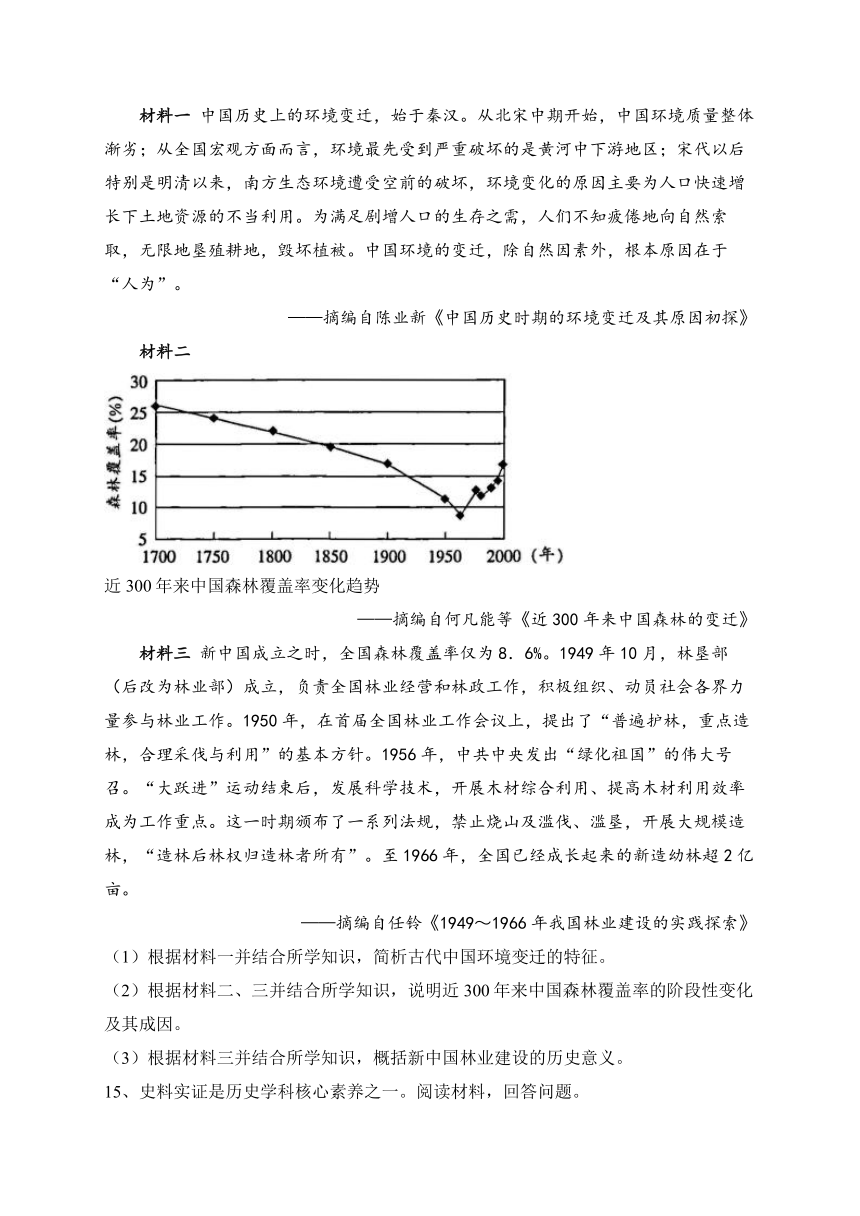

材料二

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三 新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

15、史料实证是历史学科核心素养之一。阅读材料,回答问题。

材料一 帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字……史臣曰:有魏始基代、朔,廓平南夏,辟壤经世,咸以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖……钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。

——《魏书 高祖纪》

材料二 自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵率多摈弃之,有同奴隶。边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——元朝马端临《文献通考》兵考三《兵制》

材料三 其私后魏之论者曰:魏之兴也,其来甚远。自昭成建国改元,承天下衰敝,得奋其力,并争乎中国。七世至于孝文,而去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!

——北宋欧阳修《居士集 卷十六》

(1)分别概括材料一、二、三对北魏孝文帝及其改革的评价。

(2)研究北魏孝文帝及其改革时,你如何看待《魏书 高祖纪》《文献通考》《居士集 卷十六》的史料价值。

16、阅读材料,回答问题。

材料 易白沙(1886~1921),湖南长沙人,参加了辛亥革命、二次革命、护国运动,新文化运动中著名的反封建斗士。1921年春,跳海自尽。毛泽东得此噩耗,写下了悲痛的挽联:“无用之人不死,有用之人愤死,我为民国前途哭;去年追悼杨公,今年追悼易公,其奈长沙后进何!”深切悼念这位才华横溢、忠心爱国的师友。

论及青年的责任,易白沙针对当时的局势指出,干戈环绕於吾人之四周,干戈之外,又有干戈以环绕焉。何地无号啼之声,何处无死亡之惨。我之青岛,切肤巨痛。郁郁泰山,美哉国乎!而五月七日最后通牒,无形之灭亡,视比利时塞尔维亚之山河破碎。我青年唯一之责任,惟祈诸良心判其曲直,仗剑而起。左袒其兄也可,左袒其弟也亦可,而袖手旁观则不可。以非他人他国之事,无中立之余地也。推测将来,吊死扶伤,培养元气,以恢复人间百福,此固慈善事业中第一问题。维持永久和平,廓清野心家之侵略主义,尤人生应有之筹策,是乃未来之青年所有责任也。易白沙关于青年责任的观点,不仅是五四青年奋起的号角,亦是当代青年实现自身价值努力追求的目标。

——摘编自张金荣《论易白沙的政治思想》

(1)根据材料结合所学知识,分析易白沙提出“青年责任”的社会背景。

(2)根据材料结合所学知识,概括易白沙心目中青年的责任。

参考答案

1、答案:D

解析:据题意可知,孔子认为在实行仁政的同时也要实行刑罚,韩非子主张法制和等级秩序,说明儒法两派都注重维护社会秩序,D项正确;材料反映的不是积极进取的发展观,排除A项;儒家和法家没有呈现合流趋势,排除B项;法家没有认同礼,排除C项。故选D项。

2、答案:B

解析:据题意可知,东汉末年曹操在北方大兴屯田,同时迁移人民充实北方地区,增加了北方的劳动力,这就有助于北方经济的恢复发展,B项正确;曹操的这些措施是推动了北方经济的恢复和发展,没有推动国家统一,更不是抑制门阀士族的势力,排除AC项;曹操的屯田的措施一定程度上有利于抑制土地兼并,排除D项。故选B项。

3、答案:C

解析:材料的信息是“少数民族进入中原建国所实行的行政组织、礼仪、法律等是汉族和少数民族互相借鉴的结果”,由此可以得出材料的主旨是强调民族融合过程实际上文化优势互补,C项正确;材料中虽然体现了少数民族进入中原后,受到汉族文化的影响,但是材料的主旨强调的是双方互相影响,选项A对材料解决片面,排除A项;“经济重心南移完成”是在宋朝,与材料体现的魏晋南北朝时期历史时期史实不符,排除B项;“少数民族完成封建化进程”与材料的主旨不符,排除D项。故选C项。

4、答案:D

解析:材料体现的是在唐代的进士中,士族子弟仍然占据相当大的比重,这主要和家庭教育环境有关,D项正确;科举制和九品中正制的选官方式及标准并不一样,排除A项;科举制的设立是为了维护统治,排除B项;科举制扩大了人才选拔范围,排除C项。故选D项。

5、答案:B

解析:根据材料可知,乾隆皇帝将誓死抵抗清军的前明官员列为忠臣,对曾经为清朝立下汗马功劳的明朝降臣均编入了《贰臣传》,可见清朝旨在宣扬“忠君”的思想,强化传统观念维护专制统治,B项正确;明朝降臣为清朝建立作出了贡献,材料不是重新审定明朝降臣的历史贡献,排除A项;清朝修史的指导思想是儒家思想,排除C项;清朝依然是程朱理学占据正统地位,排除D项。故选B项。

6、答案:C

解析:根据材料可知,鸦片占进口比值达到43%,说明洋货在当时的中国依然相对滞销,C项正确;材料是单一年份的进口占值百分比,无法体现“速度加快”,排除A项;材料无法体现第二次工业革命进程,排除B项;1870年,洋务运动已经开始,民族资本主义已经产生,排除D项。故选C项。

7、答案:C

解析:八七会议召开于国民革命失败后,而国民革命失败的重要原因之一是当时中国共产党处于幼年时期,力量薄弱,对中国革命实际认识不到位,没有掌握革命和武装的领导权。材料“始终无当此房子主人的决心”说明毛泽东强调的是中国共产党必须掌握革命领导权和革命武装,故选C项。

8、答案:A

解析:长征的出现是国共两党对峙的表现。而1935年华北事变以来,中日民族矛盾已经取代国内阶级矛盾成为主要矛盾,并且1936底以来西安事变的和平解决已经初步形成了国共合作抗日的局面,此时不再适宜宣传国共两党之间的阶级矛盾,因此没有大量公开刊印的原因是因为国内政治局势发生重大变化,A项正确;主要是国内主要矛盾的变化使得该作品没有大量公开刊印,而非印刷技术落后,排除B项;当时中共的处境并没有日益恶化,排除C项;原因是国内政治局势变化的影响,而非红军致力于反“围剿”斗争,排除D项。故选A项。

9、答案:D

解析:本题考查经济体制改革。据图示可以看出,1983年后,我国第一产业总体来看呈现出比重下降的趋势,说明我国经济体制改革不断地深入,工业和第三产业得到发展,故D项正确;家庭联产承包责任制是农村改革的内容,促进了农村经济的发展,与材料图示强调的农业比重降低不符,故A项错误;材料与对外开放无直接关系,故B项错误;我国市场经济体制初步建立是在21世纪初期,与材料时间不符,故C项错误。

10、答案:B

解析:材料“苏格拉底认为雅典公民法庭判决其有罪是不公正的,但审判他的法律是雅典民主政府颁布的法律,而服从法律是个人的责任,因此当他有机会逃跑时,他明确拒绝逃跑而是接受了判决”体现了法律至上的原则,B项正确;苏格拉底没有对陪审制度进行否定,排除A项;材料主旨不是强调公民和城邦的关系,排除C项;D项错在“开启”,排除D项。故选B项。

11、答案:B

解析:根据材料可知,在古罗马城市建设中,水道占有重要地位,相关立法较多。通过对水道的严格立法,可以有效地保护公共环境,预防疾病传播,提高公众健康水平,增强国家的治理能力。同时对于水道的立法管理,体现了罗马法的务实精神,丰富了罗马法内容,有利于公共卫生法体系的完善,B项正确;材料只是列举了裁判官告示对公共下水道管理的规定,不能说“水道管理服从裁判官个人意愿”,排除A项;材料强调的是公共卫生立法,“私法规则得到进一步补充完善”与材料主旨不符,排除C项;材料未涉及官员从政行为,排除D项。故选B项。

12、答案:B

解析:根据材料,英国棉布进口量增加,以至于棉布服饰普及。根据材料并结合所学知识,三角贸易中,殖民者会将美洲(加勒比)地区的蔗糖运回欧洲。因此蔗糖人均消费增加、价格便宜也是因为海外贸易,故选B项;A项与史实不符,社会贫富差距应该是日益扩大,排除A项;C项“政治革命”在材料中没有体现,排除C项;D项不符合史实,工业革命此时并未开始,排除D项。

13、答案:示例一

论题:生产力或经济发展与否决定文明的兴衰。

阐述:18世纪60年代从英国开始的工业革命,后来扩展到美国、法国等欧美国家,推动了资本主义文明的迅速发展,资本主义世界市场体系基本建立。19世纪晚期从西方开始的第二次工业革命,使生产力飞速发展,最终建立资本主义世界体系。

明清时期的中国自给自足的自然经济依然占据主导地位,资本主义萌芽发展缓慢,生产力没有质的飞跃,海禁和闭关锁国政策,使中国传统文明逐渐落伍于世界文明发展的潮流;由于民族资本主义先天不足、后天畸形,发展不充分,民族资产阶级力量软弱,也没能使近代中国走上资本主义道路,融入世界发展潮流。

总之,纵观人类历史上文明发展历程,不难发现,生产力或经济发展会推动文明的发展,反之则会阻碍文明发展。

示例二

论题:制度更替影响文明的兴衰。

阐述:1640—1688年,英国资产阶级通过革命推翻了斯图亚特王朝的封建专制体制,建立了君主立宪制度,使英国开始迈入现代文明社会,推动了英国资本主义的迅速发展。

明清朝代的更替仅仅是封建社会的改朝换代,并未实现制度的嬗变,而且君主专制制度发展到顶峰,严重制约了中国向现代文明社会发展的历史进程。洋务运动虽然是中国近代化的开端,但是在“中体西用”思想指导下,只学“器物”,不改变“制度”,并没有使中国走上富强道路。

总之,中西三百年文明的对比告诉我们,顺应时代发展潮流的制度更替会促进文明的发展,反之则会阻碍文明的发展进程。

解析:材料提供了三百年间中西文明对比的相关信息,要求考生从材料中提取中西关联的信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。根据材料和所学知识可知,伴随着宗教改革、工业革命等的开展,西方迅速过渡到近代文明;而明中后期到明清更迭换代以来,中国传统的农耕文明在世界发展大潮中,逐渐落伍于世界发展潮流。考生可根据表格内容,从政治、经济、文化和科技等方面进行比较,然后围绕“文明兴衰”,从生产力发展、体制更新、文化科技发展等与文明兴衰的关系角度拟定论题,最后运用17—20世纪中西方的重大史实做论据予以阐述论证。

14、答案:(1)特征:具有明显的阶段性和区域性特征;人地矛盾日益突出;环境质量问题日益严重。(答出三点即可)

(2)变化①:18~20世纪中期呈下降趋势。

原因:人口增长过快;政府的鼓励性垦荒政策;政府与民众生态环保理念的缺失。(答出两点即可)

变化②:20世纪中后期呈上升趋势。

原因:党和政府的高度重视;全社会积极参与林业建设;服务于经济建设的现实需要;“大跃进”运动的教训;政府与民众环保意识的增强。(答出两点即可)

(3)历史意义:有效地培育和扩大了森林资源,促进了生态环境的恢复和发展;支援了工业建设,有利于巩固和发展经济事业,改善人民生活;有利于社会主义精神文明建设,蕴含了坚持党的领导和走群众路线、集中力量办大事等宝贵的经验。

解析:(1)特征:结合材料“始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;”“宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。”可分析出具有明显的阶段性和区域性特征;根据材料“为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。”可分析出人地矛盾日益突出;结合材料“从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;”可分析出环境质量问题日益严重。

(2)变化①:由材料二近300年来中国森林覆盖率变化趋势可以看出18~20世纪中期呈下降趋势。原因:结合所学知识可分析出人口增长过快;政府的鼓励性垦荒政策;政府与民众生态环保理念的缺失。变化②:由材料二近300年来中国森林覆盖率变化趋势可以看出,20世纪中后期呈上升趋势。原因:结合所学知识可分析出党和政府的高度重视;全社会积极参与林业建设;服务于经济建设的现实需要;“大跃进”运动的教训;政府与民众环保意识的增强。

(3)历史意义:结合材料“新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%……至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。”可分析出有效地培育和扩大了森林资源,促进了生态环境的恢复和发展;结合材料“1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了‘普遍护林,重点造林,合理采伐与利用’的基本方针。”可分析出支援了工业建设,有利于巩固和发展经济事业,改善人民生活;结合所学知识新中国林业建设有利于社会主义精神文明建设,蕴含了坚持党的领导和走群众路线、集中力量办大事等宝贵的经验。

15、答案:(1)评价:材料一高度赞扬北魏孝文帝的汉文化修养和改革措施,北魏孝文帝积极学习和精通汉文化,在文学、制度方面卓有建树,促进北魏社会的发展。材料二否定北魏孝文帝改革,认为改革矫枉过正,弃武尚文,引发内乱,造成分裂。材料三肯定北魏孝文帝及其改革,认为北魏孝文帝德行接近三代,肯定其文化、制度等措施。

(2)材料一《魏书 高祖纪》是魏晋南北朝时期的官修史书,时期接近,史料价值较高:但是,官修史书政治性强,不能完全反映客观事实。材料二《文献通考》属于元朝个人编著文献史料,史料价值逊于前者,与材料一的观点相互补充。材料三《居士集 卷十六》是宋朝个人文集,文学色彩浓厚,提供新的研究视角,佐证材料一的观点。

解析:

16、答案:(1)第一次世界大战破坏世界和平;民族危机不断加深;北洋军阀的黑暗统治,专制卖国;新文化运动的兴起和发展;(任答三点即可)

(2)反对帝国主义侵略,维护国家主权;反对北洋军阀黑暗统治;关心国际局势,反对战争,维护世界和平;(任答三点即可)

解析:(1)根据材料“我之青岛,切肤巨痛。郁郁泰山,美哉国乎!而五月七日最后通牒,无形之灭亡,视比利时塞尔维亚之山河破碎。”可分析出第一次世界大战破坏世界和平;根据材料“何地无号啼之声,何处无死亡之惨。”可分析出民族危机不断加深;结合材料“不仅是五四青年奋起的号角,亦是当代青年实现自身价值努力追求的目标。”可推出北洋军阀的黑暗统治,专制卖国;新文化运动的兴起和发展。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、先秦时期,孔子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”韩非认为,“抱法处势则治”“君无术则弊于上,臣无法则乱于下,此不可一无,皆帝王之具也”。据此可知,先秦儒法两派( )

A.主张积极进取的发展观 B.呈现统一合流趋势

C.认同礼法结合的合理性 D.注重维护社会秩序

2、建安元年(16年),曹操挟汉帝都许后,在许下招民屯田,当年即“得谷百万斛”。于是,从许下向北方各地推广,“数年中所在积粟,仓廪皆满”。认为,与此同时,针对当时“户口耗减,十裁一在”的情况,大力采取措施迁徙人民,充实冀、雍州等地。上述举措( )

A.大大推动了国家统一的进程 B.促进了北方经济的恢复发展

C.抑制了门阀士族势力的膨胀 D.推动了土地兼并的迅速发展

3、历史学家傅乐成在其主编的《中国通史》中认为,在魏晋南北朝时期,虽然少数民族南下建国于中原后的行政组织、礼仪、法律等,多出自汉人的设计,但实际上是双方“文化采借”的结果。作者意在说明( )

A.汉化政策促进了民族交融 B.经济重心南移完成的作用

C.不同民族间文化优势互补 D.少数民族完成封建化进程

4、《唐书》记载:唐代830多名进士中,士族子弟约589人,小姓约109人,寒素家庭子弟约132人。对以上材料的解读表述合理的是,唐代( )

A.科举制是对九品中正制的继承 B.科举制是为选拔士族子弟而设立的

C.科举制缩小了人才选拔范围 D.士族子弟有优厚的家庭文化素养

5、乾隆年间清廷编修的《清史列传》中,把曾经为清朝立下汗马功劳的明朝降臣均编入了《贰臣传》,把史可法等当初誓死抵抗清军的前明官员列为忠臣。此举意在( )

A.重新审定明朝降臣的历史贡献 B.强化传统观念维护专制统治

C.为本朝修史确立新的指导思想 D.重新确立程朱理学的正统地位

6、1870年中国主要进口货占进口总值的百分比,据如表可知( )

鸦片 棉布匹 棉纱 谷物粉面 糖 烟草 煤 煤油 金属矿物 机器 铁路材料车辆 其他

43.0 28.0 3.0 0.04 0.1 — 0.09 — 5.8 — — 19.97

A.中国自然经济解体速度加快 B.第二次工业革命进程较缓慢

C.洋货在中国依然相对滞销 D.中国的民族工业尚未起步

7、毛泽东在八七会议上指出:“当时大家的根本观念都以为国民党是人家的,不知它是一架空房子等人去住。其后像新姑娘上花轿一样勉强挪到此空房子去了,但始终无当此房子主人的决心。我认为这是一大错误。”毛泽东意在( )

A.批评党内存在的“左”倾冒险主义错误

B.强调开辟中国革命的新道路的意义

C.指出党应该掌握统一战线的领导权

D.宣传武装反抗国民党反动派的方针

8、为扩大红军的社会影响力,1936年8月—1937年2月,毛泽东和中央军委总政治部发动参与长征的全军干部积极投稿,编制了一部关于长征的集体作品《两万五千里》。但该作品完成以后,并没有大量公开刊印,只是在党内高级干部中小范围传阅。这主要是因为( )

A.国内政治局势发生重大变化 B.西北地区印刷技术较为落后

C.中国共产党的处境日益恶化 D.红军致力于反“围剿”的斗争

9、下图为1983~1993年国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.家庭联产承包责任制全面推行 B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立 D.经济体制改革的不断深入

10、苏格拉底认为雅典公民法庭判决其有罪是不公正的,但审判他的法律是雅典民主政府颁布的法律,而服从法律是个人的责任,因此当他有机会逃跑时,他明确拒绝逃跑而是接受了判决。这体现苏格拉底( )

A.不赞同陪审法庭制度 B.认同法律至上的原则

C.宣扬公民应服从城邦 D.开启了理性主义先河

11、在古罗马城市建设中,水道占有重要地位,相关立法较多。就公共下水道的管理而言,裁判官告示规定:“你让人在公共下水道中所做的施工或堆放的物,由此使其使用状况恶化或将变得恶化的,你要恢复原状。就不得进行这样的施工和这样地堆放物,我也要发布令状。”这说明( )

A.水道管理服从裁判官个人意愿 B.国家治理实践丰富了罗马法

C.私法规则得到进一步补充完善 D.官员从政行为依法得到规范

12、17世纪中后期,英国每年印花棉布的进口量从1万匹增加到125万匹,以至于“所有卑微的人,包括女仆都穿上了棉布服饰”;同一时期,蔗糖在英国的人均消费量也增加了4倍,零售价格则降了一半。据此可知,当时的英国( )

A.社会贫富差距日益缩小 B.海外贸易发展丰富物质生活

C.政治革命促进观念变革 D.工业革命促进生产力的提升

二、论述题

13、阅读材料,完成下列要求。

下表内容摘编自许倬云先生编著的《中西文明的对照》第八章“现代以前:三百年间的差距”中关于中西对比的信息

中国 西方

掩盖在康乾盛世下的忧患 宗教改革后欧洲民族国家的兴起

八旗子弟作战能力日渐衰弱 欧洲主权国家新体制的建立与发展

闭关锁国造成清朝的经济衰退和国防空虚 新兴的消费需求推动资本主义成长

文化禁锢使清朝学风僵化 新兴科学技术的飞速发展

选取中西相互关联的信息,以“文明兴衰”为话题,结合影响文明兴衰的相关因素,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

三、材料题

14、阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

材料二

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三 新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

15、史料实证是历史学科核心素养之一。阅读材料,回答问题。

材料一 帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字……史臣曰:有魏始基代、朔,廓平南夏,辟壤经世,咸以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖……钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。

——《魏书 高祖纪》

材料二 自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵率多摈弃之,有同奴隶。边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——元朝马端临《文献通考》兵考三《兵制》

材料三 其私后魏之论者曰:魏之兴也,其来甚远。自昭成建国改元,承天下衰敝,得奋其力,并争乎中国。七世至于孝文,而去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!

——北宋欧阳修《居士集 卷十六》

(1)分别概括材料一、二、三对北魏孝文帝及其改革的评价。

(2)研究北魏孝文帝及其改革时,你如何看待《魏书 高祖纪》《文献通考》《居士集 卷十六》的史料价值。

16、阅读材料,回答问题。

材料 易白沙(1886~1921),湖南长沙人,参加了辛亥革命、二次革命、护国运动,新文化运动中著名的反封建斗士。1921年春,跳海自尽。毛泽东得此噩耗,写下了悲痛的挽联:“无用之人不死,有用之人愤死,我为民国前途哭;去年追悼杨公,今年追悼易公,其奈长沙后进何!”深切悼念这位才华横溢、忠心爱国的师友。

论及青年的责任,易白沙针对当时的局势指出,干戈环绕於吾人之四周,干戈之外,又有干戈以环绕焉。何地无号啼之声,何处无死亡之惨。我之青岛,切肤巨痛。郁郁泰山,美哉国乎!而五月七日最后通牒,无形之灭亡,视比利时塞尔维亚之山河破碎。我青年唯一之责任,惟祈诸良心判其曲直,仗剑而起。左袒其兄也可,左袒其弟也亦可,而袖手旁观则不可。以非他人他国之事,无中立之余地也。推测将来,吊死扶伤,培养元气,以恢复人间百福,此固慈善事业中第一问题。维持永久和平,廓清野心家之侵略主义,尤人生应有之筹策,是乃未来之青年所有责任也。易白沙关于青年责任的观点,不仅是五四青年奋起的号角,亦是当代青年实现自身价值努力追求的目标。

——摘编自张金荣《论易白沙的政治思想》

(1)根据材料结合所学知识,分析易白沙提出“青年责任”的社会背景。

(2)根据材料结合所学知识,概括易白沙心目中青年的责任。

参考答案

1、答案:D

解析:据题意可知,孔子认为在实行仁政的同时也要实行刑罚,韩非子主张法制和等级秩序,说明儒法两派都注重维护社会秩序,D项正确;材料反映的不是积极进取的发展观,排除A项;儒家和法家没有呈现合流趋势,排除B项;法家没有认同礼,排除C项。故选D项。

2、答案:B

解析:据题意可知,东汉末年曹操在北方大兴屯田,同时迁移人民充实北方地区,增加了北方的劳动力,这就有助于北方经济的恢复发展,B项正确;曹操的这些措施是推动了北方经济的恢复和发展,没有推动国家统一,更不是抑制门阀士族的势力,排除AC项;曹操的屯田的措施一定程度上有利于抑制土地兼并,排除D项。故选B项。

3、答案:C

解析:材料的信息是“少数民族进入中原建国所实行的行政组织、礼仪、法律等是汉族和少数民族互相借鉴的结果”,由此可以得出材料的主旨是强调民族融合过程实际上文化优势互补,C项正确;材料中虽然体现了少数民族进入中原后,受到汉族文化的影响,但是材料的主旨强调的是双方互相影响,选项A对材料解决片面,排除A项;“经济重心南移完成”是在宋朝,与材料体现的魏晋南北朝时期历史时期史实不符,排除B项;“少数民族完成封建化进程”与材料的主旨不符,排除D项。故选C项。

4、答案:D

解析:材料体现的是在唐代的进士中,士族子弟仍然占据相当大的比重,这主要和家庭教育环境有关,D项正确;科举制和九品中正制的选官方式及标准并不一样,排除A项;科举制的设立是为了维护统治,排除B项;科举制扩大了人才选拔范围,排除C项。故选D项。

5、答案:B

解析:根据材料可知,乾隆皇帝将誓死抵抗清军的前明官员列为忠臣,对曾经为清朝立下汗马功劳的明朝降臣均编入了《贰臣传》,可见清朝旨在宣扬“忠君”的思想,强化传统观念维护专制统治,B项正确;明朝降臣为清朝建立作出了贡献,材料不是重新审定明朝降臣的历史贡献,排除A项;清朝修史的指导思想是儒家思想,排除C项;清朝依然是程朱理学占据正统地位,排除D项。故选B项。

6、答案:C

解析:根据材料可知,鸦片占进口比值达到43%,说明洋货在当时的中国依然相对滞销,C项正确;材料是单一年份的进口占值百分比,无法体现“速度加快”,排除A项;材料无法体现第二次工业革命进程,排除B项;1870年,洋务运动已经开始,民族资本主义已经产生,排除D项。故选C项。

7、答案:C

解析:八七会议召开于国民革命失败后,而国民革命失败的重要原因之一是当时中国共产党处于幼年时期,力量薄弱,对中国革命实际认识不到位,没有掌握革命和武装的领导权。材料“始终无当此房子主人的决心”说明毛泽东强调的是中国共产党必须掌握革命领导权和革命武装,故选C项。

8、答案:A

解析:长征的出现是国共两党对峙的表现。而1935年华北事变以来,中日民族矛盾已经取代国内阶级矛盾成为主要矛盾,并且1936底以来西安事变的和平解决已经初步形成了国共合作抗日的局面,此时不再适宜宣传国共两党之间的阶级矛盾,因此没有大量公开刊印的原因是因为国内政治局势发生重大变化,A项正确;主要是国内主要矛盾的变化使得该作品没有大量公开刊印,而非印刷技术落后,排除B项;当时中共的处境并没有日益恶化,排除C项;原因是国内政治局势变化的影响,而非红军致力于反“围剿”斗争,排除D项。故选A项。

9、答案:D

解析:本题考查经济体制改革。据图示可以看出,1983年后,我国第一产业总体来看呈现出比重下降的趋势,说明我国经济体制改革不断地深入,工业和第三产业得到发展,故D项正确;家庭联产承包责任制是农村改革的内容,促进了农村经济的发展,与材料图示强调的农业比重降低不符,故A项错误;材料与对外开放无直接关系,故B项错误;我国市场经济体制初步建立是在21世纪初期,与材料时间不符,故C项错误。

10、答案:B

解析:材料“苏格拉底认为雅典公民法庭判决其有罪是不公正的,但审判他的法律是雅典民主政府颁布的法律,而服从法律是个人的责任,因此当他有机会逃跑时,他明确拒绝逃跑而是接受了判决”体现了法律至上的原则,B项正确;苏格拉底没有对陪审制度进行否定,排除A项;材料主旨不是强调公民和城邦的关系,排除C项;D项错在“开启”,排除D项。故选B项。

11、答案:B

解析:根据材料可知,在古罗马城市建设中,水道占有重要地位,相关立法较多。通过对水道的严格立法,可以有效地保护公共环境,预防疾病传播,提高公众健康水平,增强国家的治理能力。同时对于水道的立法管理,体现了罗马法的务实精神,丰富了罗马法内容,有利于公共卫生法体系的完善,B项正确;材料只是列举了裁判官告示对公共下水道管理的规定,不能说“水道管理服从裁判官个人意愿”,排除A项;材料强调的是公共卫生立法,“私法规则得到进一步补充完善”与材料主旨不符,排除C项;材料未涉及官员从政行为,排除D项。故选B项。

12、答案:B

解析:根据材料,英国棉布进口量增加,以至于棉布服饰普及。根据材料并结合所学知识,三角贸易中,殖民者会将美洲(加勒比)地区的蔗糖运回欧洲。因此蔗糖人均消费增加、价格便宜也是因为海外贸易,故选B项;A项与史实不符,社会贫富差距应该是日益扩大,排除A项;C项“政治革命”在材料中没有体现,排除C项;D项不符合史实,工业革命此时并未开始,排除D项。

13、答案:示例一

论题:生产力或经济发展与否决定文明的兴衰。

阐述:18世纪60年代从英国开始的工业革命,后来扩展到美国、法国等欧美国家,推动了资本主义文明的迅速发展,资本主义世界市场体系基本建立。19世纪晚期从西方开始的第二次工业革命,使生产力飞速发展,最终建立资本主义世界体系。

明清时期的中国自给自足的自然经济依然占据主导地位,资本主义萌芽发展缓慢,生产力没有质的飞跃,海禁和闭关锁国政策,使中国传统文明逐渐落伍于世界文明发展的潮流;由于民族资本主义先天不足、后天畸形,发展不充分,民族资产阶级力量软弱,也没能使近代中国走上资本主义道路,融入世界发展潮流。

总之,纵观人类历史上文明发展历程,不难发现,生产力或经济发展会推动文明的发展,反之则会阻碍文明发展。

示例二

论题:制度更替影响文明的兴衰。

阐述:1640—1688年,英国资产阶级通过革命推翻了斯图亚特王朝的封建专制体制,建立了君主立宪制度,使英国开始迈入现代文明社会,推动了英国资本主义的迅速发展。

明清朝代的更替仅仅是封建社会的改朝换代,并未实现制度的嬗变,而且君主专制制度发展到顶峰,严重制约了中国向现代文明社会发展的历史进程。洋务运动虽然是中国近代化的开端,但是在“中体西用”思想指导下,只学“器物”,不改变“制度”,并没有使中国走上富强道路。

总之,中西三百年文明的对比告诉我们,顺应时代发展潮流的制度更替会促进文明的发展,反之则会阻碍文明的发展进程。

解析:材料提供了三百年间中西文明对比的相关信息,要求考生从材料中提取中西关联的信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。根据材料和所学知识可知,伴随着宗教改革、工业革命等的开展,西方迅速过渡到近代文明;而明中后期到明清更迭换代以来,中国传统的农耕文明在世界发展大潮中,逐渐落伍于世界发展潮流。考生可根据表格内容,从政治、经济、文化和科技等方面进行比较,然后围绕“文明兴衰”,从生产力发展、体制更新、文化科技发展等与文明兴衰的关系角度拟定论题,最后运用17—20世纪中西方的重大史实做论据予以阐述论证。

14、答案:(1)特征:具有明显的阶段性和区域性特征;人地矛盾日益突出;环境质量问题日益严重。(答出三点即可)

(2)变化①:18~20世纪中期呈下降趋势。

原因:人口增长过快;政府的鼓励性垦荒政策;政府与民众生态环保理念的缺失。(答出两点即可)

变化②:20世纪中后期呈上升趋势。

原因:党和政府的高度重视;全社会积极参与林业建设;服务于经济建设的现实需要;“大跃进”运动的教训;政府与民众环保意识的增强。(答出两点即可)

(3)历史意义:有效地培育和扩大了森林资源,促进了生态环境的恢复和发展;支援了工业建设,有利于巩固和发展经济事业,改善人民生活;有利于社会主义精神文明建设,蕴含了坚持党的领导和走群众路线、集中力量办大事等宝贵的经验。

解析:(1)特征:结合材料“始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;”“宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。”可分析出具有明显的阶段性和区域性特征;根据材料“为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。”可分析出人地矛盾日益突出;结合材料“从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;”可分析出环境质量问题日益严重。

(2)变化①:由材料二近300年来中国森林覆盖率变化趋势可以看出18~20世纪中期呈下降趋势。原因:结合所学知识可分析出人口增长过快;政府的鼓励性垦荒政策;政府与民众生态环保理念的缺失。变化②:由材料二近300年来中国森林覆盖率变化趋势可以看出,20世纪中后期呈上升趋势。原因:结合所学知识可分析出党和政府的高度重视;全社会积极参与林业建设;服务于经济建设的现实需要;“大跃进”运动的教训;政府与民众环保意识的增强。

(3)历史意义:结合材料“新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%……至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。”可分析出有效地培育和扩大了森林资源,促进了生态环境的恢复和发展;结合材料“1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了‘普遍护林,重点造林,合理采伐与利用’的基本方针。”可分析出支援了工业建设,有利于巩固和发展经济事业,改善人民生活;结合所学知识新中国林业建设有利于社会主义精神文明建设,蕴含了坚持党的领导和走群众路线、集中力量办大事等宝贵的经验。

15、答案:(1)评价:材料一高度赞扬北魏孝文帝的汉文化修养和改革措施,北魏孝文帝积极学习和精通汉文化,在文学、制度方面卓有建树,促进北魏社会的发展。材料二否定北魏孝文帝改革,认为改革矫枉过正,弃武尚文,引发内乱,造成分裂。材料三肯定北魏孝文帝及其改革,认为北魏孝文帝德行接近三代,肯定其文化、制度等措施。

(2)材料一《魏书 高祖纪》是魏晋南北朝时期的官修史书,时期接近,史料价值较高:但是,官修史书政治性强,不能完全反映客观事实。材料二《文献通考》属于元朝个人编著文献史料,史料价值逊于前者,与材料一的观点相互补充。材料三《居士集 卷十六》是宋朝个人文集,文学色彩浓厚,提供新的研究视角,佐证材料一的观点。

解析:

16、答案:(1)第一次世界大战破坏世界和平;民族危机不断加深;北洋军阀的黑暗统治,专制卖国;新文化运动的兴起和发展;(任答三点即可)

(2)反对帝国主义侵略,维护国家主权;反对北洋军阀黑暗统治;关心国际局势,反对战争,维护世界和平;(任答三点即可)

解析:(1)根据材料“我之青岛,切肤巨痛。郁郁泰山,美哉国乎!而五月七日最后通牒,无形之灭亡,视比利时塞尔维亚之山河破碎。”可分析出第一次世界大战破坏世界和平;根据材料“何地无号啼之声,何处无死亡之惨。”可分析出民族危机不断加深;结合材料“不仅是五四青年奋起的号角,亦是当代青年实现自身价值努力追求的目标。”可推出北洋军阀的黑暗统治,专制卖国;新文化运动的兴起和发展。

同课章节目录