安徽省六校教育研究会2023-2024学年高三下学期第二次素养测试(2月月考)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省六校教育研究会2023-2024学年高三下学期第二次素养测试(2月月考)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 398.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 16:42:57 | ||

图片预览

文档简介

安徽六校教育研究会2024届高三年级第二次素养测试

历史试题

2024.2

考生注意:

1.满分100分,考试时间75分钟。

2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

第I卷(选择题 共48分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

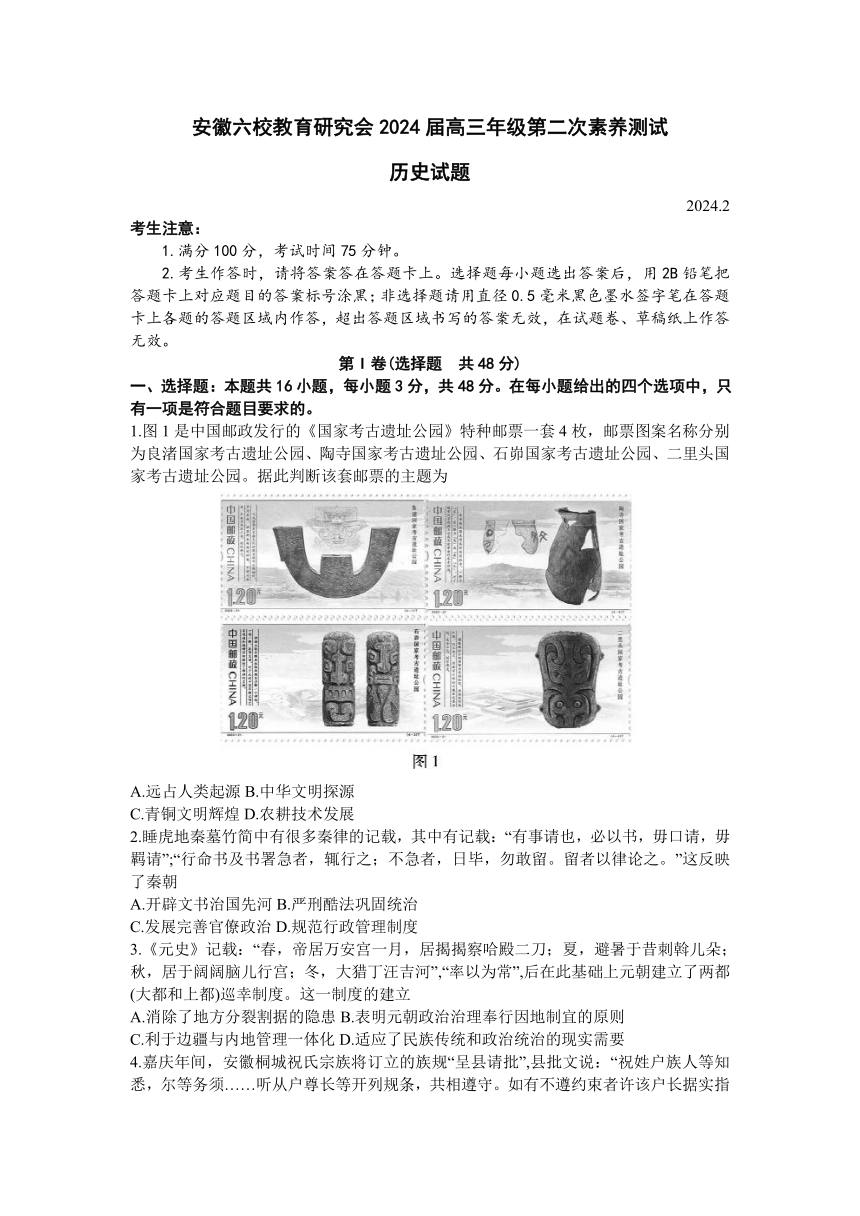

1.图1是中国邮政发行的《国家考古遗址公园》特种邮票一套4枚,邮票图案名称分别为良渚国家考古遗址公园、陶寺国家考古遗址公园、石峁国家考古遗址公园、二里头国家考古遗址公园。据此判断该套邮票的主题为

A.远占人类起源B.中华文明探源

C.青铜文明辉煌D.农耕技术发展

2.睡虎地秦墓竹简中有很多秦律的记载,其中有记载:“有事请也,必以书,毋口请,毋羁请”;“行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之。”这反映了秦朝

A.开辟文书治国先河B.严刑酷法巩固统治

C.发展完善官僚政治D.规范行政管理制度

3.《元史》记载:“春,帝居万安宫一月,居揭揭察哈殿二刀;夏,避暑于昔刺斡儿朵;秋,居于阔阔脑儿行宫;冬,大猎丁汪吉河”,“率以为常”,后在此基础上元朝建立了两都(大都和上都)巡幸制度。这一制度的建立

A.消除了地方分裂割据的隐患B.表明元朝政治治理奉行因地制宜的原则

C.利于边疆与内地管理一体化D.适应了民族传统和政治统治的现实需要

4.嘉庆年间,安徽桐城祝氏宗族将订立的族规“呈县请批”,县批文说:“祝姓户族人等知悉,尔等务须……听从户尊长等开列规条,共相遵守。如有不遵约束者许该户长据实指名赴县具禀,以凭惩治。”这体现了当时基层治理

A.重教化而慎刑罚B.家国双重治理结构升级

C.严控基层自治权D.着力缓和官民紧张关系

5.蒋廷蔽在《中国近代史》中指出,“广东地方官商最感觉《南京条约》给他们私人利益的打击”“《南京条约》以后,他们的意外财源都禁绝了,难怪他们要恨外国人。广州的商人方面也是如此。”对此解读合理的是

A.巨额赔款加重清政府财政负担B.列强侵略冲击中国传统经济结构

C.鸦片战争后中国商贸中心转移D.协定关税阻碍了民族工商业发展

6.表1是“中国近代产业结构的变动(1887-1936年)”,据此,反映了这一时期的中国

A.小农经济实现了自我转型B.城市化的进程逐渐加快

C.对工业文明的适应与抗争D.民族资本主义发展缓慢

7.20世纪40年代初,陕甘宁边区确定了“发展经济、保障供给”的总方针,强调以发展农业为主,协调畜牧业、工业、手工业等生产事业,实行“公私兼顾”、“军民兼顾”,并运用互助合作的形式,成立农业生产合作社。这些政策

A.团结了地主阶级联合抗日B.体现了新民主主义经济内涵

C.打破了日军“囚笼”政策D.战略上配合了止面战场作战

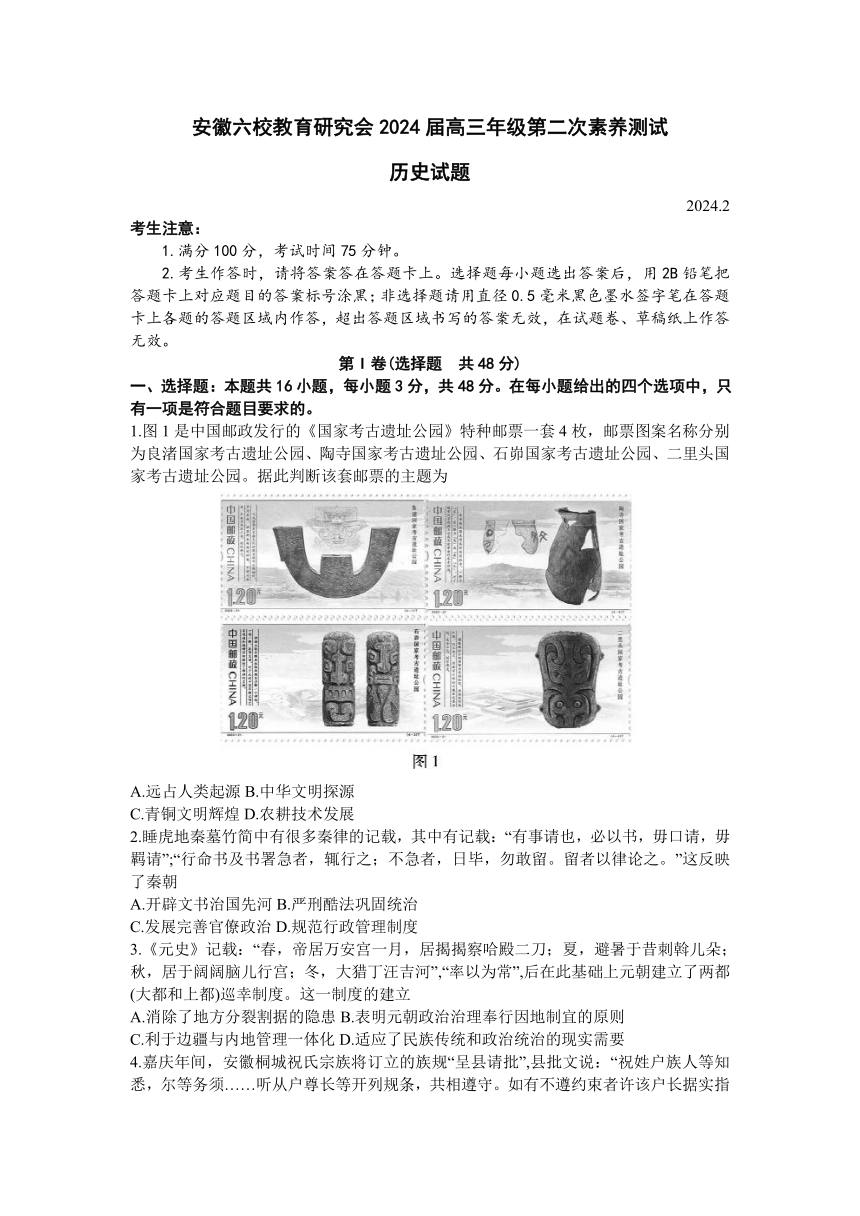

8.图2是1947年春夏之际国国民党军队和人民解放军的战场态势图。该战场态势

A.标志着全面内战突然爆发B.为解放军战略反攻提供契机

C.摧毁了国民党的统治基础D.实现了党的工作重心的转移

工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。”这一报告

A.有利丁国民经济的恢复和调整B.凝聚国人共同奋斗的精神力量

C.改变了我国工农业落后的局面D.严重脱离国民经济建设的实际

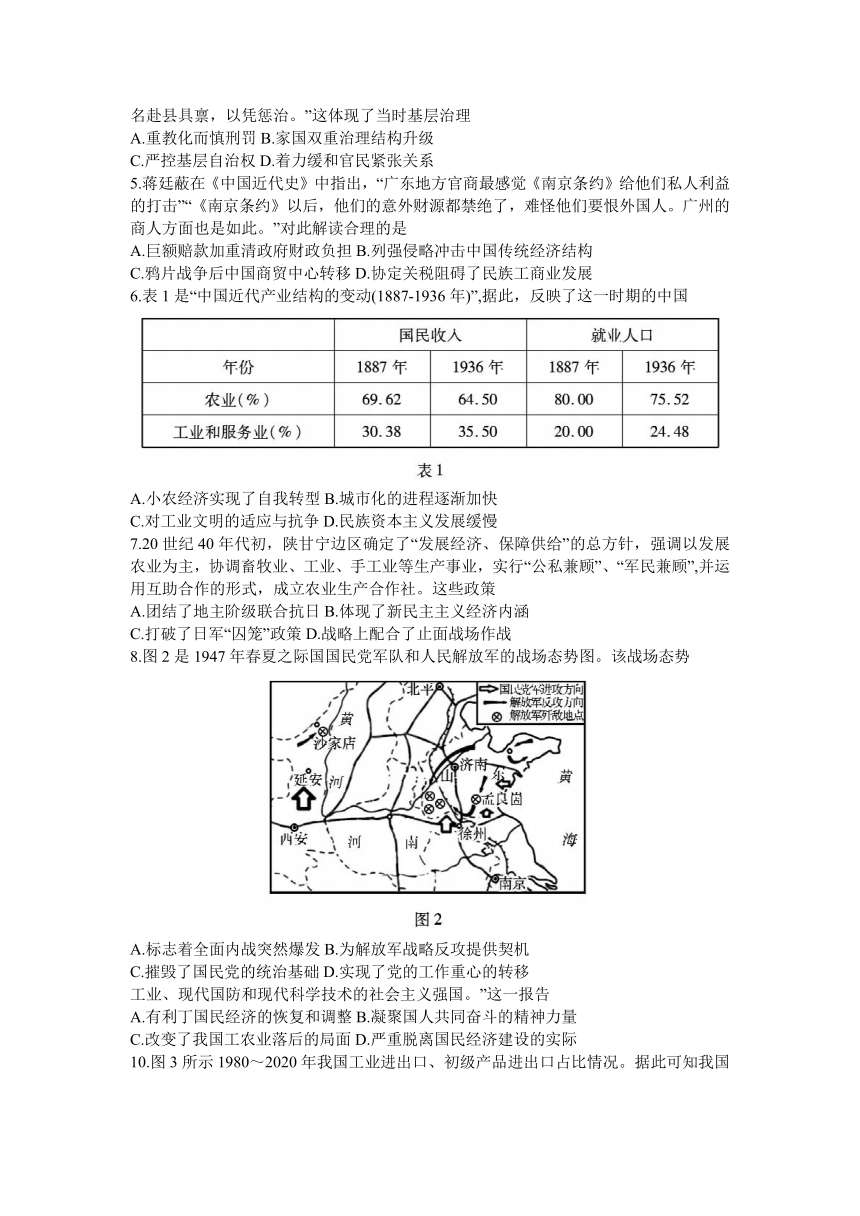

10.图3所示1980~2020年我国工业进出口、初级产品进出口占比情况。据此可知我国

A.工业体系日益完善B.对外贸易持续增长

C.国际市场口趋多元D.深度融入全球经济

11.古埃及的农具在几千年间没有多大改进,直到新王国时期才把犁头的形状稍稍改变了一下。就此,有人指出,古埃及的农业技术长长地拖着新石器时代的尾巴,优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性。据此可得出的结论是

A.古埃及的农业经济发达B.远古社会生产工具简陋

C.占埃及的文明较为落后D.地理环境影响文明发展

12.在印加帝国,皇帝被认为是土地的最高所有者,他通过皇家委员会管理帝国的土地,把土地分配给家庭或社区使用,但土地不可被私人所有,且土地所有者需要向国家缴纳一定比例的农产品作为税收。这种土地管理方式有助于

A.遏制土地兼并现象B.保障国家财源稳定

C.推动商品经济发展D.集权统治长治久安

13.表2是一位同学在学习《全球航路的开辟》时搜集的部分材料,对此解读止确的是

A.①揭示了哥伦布进行大航海冒险的主要社会根源,可直接作为历史根据

B.①是一手史料,②③是二手史料,一手史料的可信度一定高于二手史料

C.③是西方学者观点,带有西方中心论的偏见,无法准确还原历史的真相

D.①②③便于我们运用多重证据互证,多角度考证新航路开辟的相关原因

14.欧洲启蒙运动期间,除了专业科学家积极投身于物理、化学、天文学、动植物学的研究外,各种科学仪器和模型出现在许多私人实验室和沙龙中,许多业余爱好者积极收集资料、写作科学论文,科学报告和科学发现成为人们津津乐道的热门话题。这些现象说明

A.启蒙思想得到普遍关注B.科学实用价值得到认可

C.理性思考引领社会进步D.人类自我意识初步觉醒

15.1964年中法建交前,关国政府及政客有“「分明显,我们认为,法国如果承认(中国),将不利于我们或其他自由国家”“法国承认中共为不智而有损于自由世界利益之举”之类表述。据此可知当时

A.冷战思维决定美国外交政策B.中法建交不利于中美关系正常化

C.美国仍然坚持对华遏制政策D.中法建交加强了多极化发展趋势

16.第16届不结盟运动峰会丁2012年8月26日至31日在伊朗首都德黑兰召开,米自不结盟运动成员国的国家元首、政府首脑、高级代表以及观察员国代表等出席了峰会。上述材料反映的会议的召开

A.反映了与会国国家利益的一致性B.摧毁了西方主导的世界殖民体系

C.体现了发展中国家全球治理诉求D.冲击了大国竞争的两极政治格局

第Ⅱ卷(非选择题 共52分)

二、非选择题:本大题包括3小题,第17题25分,第18题15分,第19题12分,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

“文化是城市的灵魂”。雅典作为理想城市的范本,不是因为它集聚了多少财富和人口,而是因为它的文明和文化创造。但即使在雅典城,仍存在着美中不足乃至重要缺陷——物质生产与精神生产的不平衡。这种物质与精神的不平衡,在“上有天堂、下有苏杭”的宋代江南地区,得到了很好的解决。宋代江南城市引领中国古代城市按照更符合城市自然规律的方式发展演化,展示了经济与文化“两全其美”的盛况。

——摘编自刘士林《城市史视野下的宋代江南城市与文化》

材料二

新中国成立初期,中国共产党依靠强大的政权力量构建了具有中国特色的城市基层社会组织体系,形成了具有中国特色的城市社会控制体系。新中国初期的城市社会组织体系的重构应该说是成功的,是从当时实际出发的与马克思主义相结合的一种较为成功的选择,它有效地实现了部分的全面整合,在较短时间内构建了新政权的社会基础。在强大的基层组织体系的保障下,中国共产党成功地将一个个动乱分裂的城市改造成为社会主义的新型城市。

——摘编自高中伟《新中国成立初期党对城市基层社会组织的重构》

材料三

中共十一届三中全会以后,全国改革开放给城市的蓬勃发展带来了机遇,我国城市化的发展逐渐走上了健康的轨道。新兴的小城镇在经济发达的广东、江浙地区,由乡镇企业带动的小城镇如雨后春笋般发展起来。1980年5月,中共中央和国务院决定将深圳、珠海、汕头、厦门这四个出口特区改为经济特区,使深圳、珠海等原来偏僻的小渔村和小县城迅速崛起并发展为大都市。1984年5月,中共中央和国务院批准《沿海部分城市座谈会纪要》关于进一步开放沿海14个港口城市的建议。1994年,中国的“民工大潮”汹涌澎湃,大批农民工加入到城市的建设中。2001年正式启动的西部大开发战略,推动了中国西部城市化发展的步伐。

——摘编自李军、狄江华《新中国城市发展历程探析》

(1)根据材料一并结合所学,指出雅典作为“理想城市的范本”所体现的城市功能,并分析宋代江南城市能够实现“经济与文化‘两全其美’”的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析新中国成立初期重构城市基层社会组织的意义。(8分)

(3)根据材料三并结合所学,概括改革开放以来中国城市发展的特点并分析其时代背景。(9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

在19世纪初,围绕“如何解释中国,英国人该如何和中国人做生意”这一问题,英国“自由贸易派”认为:十三行不怎么热衷进口西方商品,不代表中国市场对西方商品完全不感兴趣,因为在正式贸易以外,还存在大量的走私贸易;中国人实际上是和英国人一样喜欢经商;清朝政府恐惧汉族人与外国交流,妨碍清朝人进一步接受西方产品的就是清朝官方的法令和制度;从历史上来看,沙皇俄国打通与清朝之间的贸易大门,靠的是展示武力而后谈判。所以要促使清朝改变贸易政策,最好的办法是强硬手段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二

20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗 》等

(1)根据材料一并结合所学,评析这一时期英国“自由贸易派”的观点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,分析20世纪七八十年代关国调整贸易政策的背景,并谈谈你对美国“公平贸易”政策的认识。(9分)

19.读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中华民族共同体的形成经历了一个从多元到一体的历史过程,各族人民共同创造了璀璨夺目的中华文明,铸就了伟大的中华民族。习近平总书记鲜明提出“四个共同”的中华民族历史观——我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。

——摘编自杨筑慧苍铭《加快形成中国自主的中华民族共同体史料体系、话语体系、理论体系》

根据材料并结合中国历史知识,围绕“‘四个共同’的中华民族历史观”,从中选择一个角度,自拟论题,并进行阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

安徽六校教育研究会2024届高三年级第二次素养测试历史答案

一、选择题:本大题共16题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D D B C C B B B A D B D C C C

二、非选择题:本大题包括3小题,第17题25分,第18题15分,第19题12分,共52分。

17.(1)功能:行政、防御、宗教和商业。(2分)

原因:宋代南方经济发展迅速;工商业者经营及定居的集镇发展起来;江南人才聚集推动文化的发展;宋代城市发展符合城市发展自然规律。(1点2分,3点6分)

(3)意义:奠定了新中国政权的社会基础,巩固了新生人民政权;维护了社会秩序,有利于国民经济的恢复和发展;加强了群众对党和政府的认同拥护;提高了群众的建设热情;为以后城市管理提供经验借鉴。(每点2分,任答四点即可,8分)

(3)特点:东部沿海地区城市发展水平较高;城市发展由东部向西部推进;全国总体稳定快速发展。(4分,答出两点即可)

时代背景:十一届三中全会后,党和国家以经济建设为中心;实行改革开放;21世纪初,实施西部大开发战略。(1点2分,2点4分,3点5分)

18.(1)评析:英国“自由贸易派”观点是在工业革命背景下,受“自由主义”经济思想的影响,英国工业资产阶级不满足于独占中国进口贸易市场,更希望对华倾销本国工业品,并且他们认为中国市场是有潜力接收这些商品的,但需要像俄国那样通过战争逼迫中国打开贸易大门。受“自由贸易派”观点影响,英国发动了鸦片战争。“自由贸易派”观点从英国国家利益出发,主张对华倾销商品,掠夺原料,实质上是主张对华的经济侵略。(6分)

(2)背景:经济全球化加快;苏联、西欧、日本的经济竞争力增强;布雷顿森林体系解体;美国贸易逆差问题凸显,美国经济“滞胀”现象的出现及其长期持续;国际法对美国经济霸权主义行径的束缚增多。(6分,答出三点即可)

认识:美国“公平贸易”政策是不公平的;体现了美国本国的利益至上,其目的是维持美国的经济优势和竞争力;其实质是贸易保护主义,阻碍了世界经济的良性发展。(3分,其他答案言之有理亦可)

19.(12分)示例

中华民族的历史是各民族共同书写的

早在先秦时期,我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心的民族交融格局。秦国“书同文,车同轨”,开启了中国统一的多民族国家发展的历程。此后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都以中华文化的正统自居。分立如南北朝,都自诩中华正统;对峙如宋辽夏金,都被认为是“兄弟政权”;统一如秦汉、隋唐、元明清,更是全国各地风俗教化趋同,政令法规贯通。秦汉雄风、大唐气象、康乾盛世,都是各民族共同铸就的历史。

经过各个民族、各个朝代的共同努力,最终写就了源远流长、多元一体的中华民族发展史。今天,我们要实现中国梦,更要紧紧依靠各族人民的力量,筑牢“中华民族共同体”意识。

历史试题

2024.2

考生注意:

1.满分100分,考试时间75分钟。

2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

第I卷(选择题 共48分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.图1是中国邮政发行的《国家考古遗址公园》特种邮票一套4枚,邮票图案名称分别为良渚国家考古遗址公园、陶寺国家考古遗址公园、石峁国家考古遗址公园、二里头国家考古遗址公园。据此判断该套邮票的主题为

A.远占人类起源B.中华文明探源

C.青铜文明辉煌D.农耕技术发展

2.睡虎地秦墓竹简中有很多秦律的记载,其中有记载:“有事请也,必以书,毋口请,毋羁请”;“行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之。”这反映了秦朝

A.开辟文书治国先河B.严刑酷法巩固统治

C.发展完善官僚政治D.规范行政管理制度

3.《元史》记载:“春,帝居万安宫一月,居揭揭察哈殿二刀;夏,避暑于昔刺斡儿朵;秋,居于阔阔脑儿行宫;冬,大猎丁汪吉河”,“率以为常”,后在此基础上元朝建立了两都(大都和上都)巡幸制度。这一制度的建立

A.消除了地方分裂割据的隐患B.表明元朝政治治理奉行因地制宜的原则

C.利于边疆与内地管理一体化D.适应了民族传统和政治统治的现实需要

4.嘉庆年间,安徽桐城祝氏宗族将订立的族规“呈县请批”,县批文说:“祝姓户族人等知悉,尔等务须……听从户尊长等开列规条,共相遵守。如有不遵约束者许该户长据实指名赴县具禀,以凭惩治。”这体现了当时基层治理

A.重教化而慎刑罚B.家国双重治理结构升级

C.严控基层自治权D.着力缓和官民紧张关系

5.蒋廷蔽在《中国近代史》中指出,“广东地方官商最感觉《南京条约》给他们私人利益的打击”“《南京条约》以后,他们的意外财源都禁绝了,难怪他们要恨外国人。广州的商人方面也是如此。”对此解读合理的是

A.巨额赔款加重清政府财政负担B.列强侵略冲击中国传统经济结构

C.鸦片战争后中国商贸中心转移D.协定关税阻碍了民族工商业发展

6.表1是“中国近代产业结构的变动(1887-1936年)”,据此,反映了这一时期的中国

A.小农经济实现了自我转型B.城市化的进程逐渐加快

C.对工业文明的适应与抗争D.民族资本主义发展缓慢

7.20世纪40年代初,陕甘宁边区确定了“发展经济、保障供给”的总方针,强调以发展农业为主,协调畜牧业、工业、手工业等生产事业,实行“公私兼顾”、“军民兼顾”,并运用互助合作的形式,成立农业生产合作社。这些政策

A.团结了地主阶级联合抗日B.体现了新民主主义经济内涵

C.打破了日军“囚笼”政策D.战略上配合了止面战场作战

8.图2是1947年春夏之际国国民党军队和人民解放军的战场态势图。该战场态势

A.标志着全面内战突然爆发B.为解放军战略反攻提供契机

C.摧毁了国民党的统治基础D.实现了党的工作重心的转移

工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。”这一报告

A.有利丁国民经济的恢复和调整B.凝聚国人共同奋斗的精神力量

C.改变了我国工农业落后的局面D.严重脱离国民经济建设的实际

10.图3所示1980~2020年我国工业进出口、初级产品进出口占比情况。据此可知我国

A.工业体系日益完善B.对外贸易持续增长

C.国际市场口趋多元D.深度融入全球经济

11.古埃及的农具在几千年间没有多大改进,直到新王国时期才把犁头的形状稍稍改变了一下。就此,有人指出,古埃及的农业技术长长地拖着新石器时代的尾巴,优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性。据此可得出的结论是

A.古埃及的农业经济发达B.远古社会生产工具简陋

C.占埃及的文明较为落后D.地理环境影响文明发展

12.在印加帝国,皇帝被认为是土地的最高所有者,他通过皇家委员会管理帝国的土地,把土地分配给家庭或社区使用,但土地不可被私人所有,且土地所有者需要向国家缴纳一定比例的农产品作为税收。这种土地管理方式有助于

A.遏制土地兼并现象B.保障国家财源稳定

C.推动商品经济发展D.集权统治长治久安

13.表2是一位同学在学习《全球航路的开辟》时搜集的部分材料,对此解读止确的是

A.①揭示了哥伦布进行大航海冒险的主要社会根源,可直接作为历史根据

B.①是一手史料,②③是二手史料,一手史料的可信度一定高于二手史料

C.③是西方学者观点,带有西方中心论的偏见,无法准确还原历史的真相

D.①②③便于我们运用多重证据互证,多角度考证新航路开辟的相关原因

14.欧洲启蒙运动期间,除了专业科学家积极投身于物理、化学、天文学、动植物学的研究外,各种科学仪器和模型出现在许多私人实验室和沙龙中,许多业余爱好者积极收集资料、写作科学论文,科学报告和科学发现成为人们津津乐道的热门话题。这些现象说明

A.启蒙思想得到普遍关注B.科学实用价值得到认可

C.理性思考引领社会进步D.人类自我意识初步觉醒

15.1964年中法建交前,关国政府及政客有“「分明显,我们认为,法国如果承认(中国),将不利于我们或其他自由国家”“法国承认中共为不智而有损于自由世界利益之举”之类表述。据此可知当时

A.冷战思维决定美国外交政策B.中法建交不利于中美关系正常化

C.美国仍然坚持对华遏制政策D.中法建交加强了多极化发展趋势

16.第16届不结盟运动峰会丁2012年8月26日至31日在伊朗首都德黑兰召开,米自不结盟运动成员国的国家元首、政府首脑、高级代表以及观察员国代表等出席了峰会。上述材料反映的会议的召开

A.反映了与会国国家利益的一致性B.摧毁了西方主导的世界殖民体系

C.体现了发展中国家全球治理诉求D.冲击了大国竞争的两极政治格局

第Ⅱ卷(非选择题 共52分)

二、非选择题:本大题包括3小题,第17题25分,第18题15分,第19题12分,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

“文化是城市的灵魂”。雅典作为理想城市的范本,不是因为它集聚了多少财富和人口,而是因为它的文明和文化创造。但即使在雅典城,仍存在着美中不足乃至重要缺陷——物质生产与精神生产的不平衡。这种物质与精神的不平衡,在“上有天堂、下有苏杭”的宋代江南地区,得到了很好的解决。宋代江南城市引领中国古代城市按照更符合城市自然规律的方式发展演化,展示了经济与文化“两全其美”的盛况。

——摘编自刘士林《城市史视野下的宋代江南城市与文化》

材料二

新中国成立初期,中国共产党依靠强大的政权力量构建了具有中国特色的城市基层社会组织体系,形成了具有中国特色的城市社会控制体系。新中国初期的城市社会组织体系的重构应该说是成功的,是从当时实际出发的与马克思主义相结合的一种较为成功的选择,它有效地实现了部分的全面整合,在较短时间内构建了新政权的社会基础。在强大的基层组织体系的保障下,中国共产党成功地将一个个动乱分裂的城市改造成为社会主义的新型城市。

——摘编自高中伟《新中国成立初期党对城市基层社会组织的重构》

材料三

中共十一届三中全会以后,全国改革开放给城市的蓬勃发展带来了机遇,我国城市化的发展逐渐走上了健康的轨道。新兴的小城镇在经济发达的广东、江浙地区,由乡镇企业带动的小城镇如雨后春笋般发展起来。1980年5月,中共中央和国务院决定将深圳、珠海、汕头、厦门这四个出口特区改为经济特区,使深圳、珠海等原来偏僻的小渔村和小县城迅速崛起并发展为大都市。1984年5月,中共中央和国务院批准《沿海部分城市座谈会纪要》关于进一步开放沿海14个港口城市的建议。1994年,中国的“民工大潮”汹涌澎湃,大批农民工加入到城市的建设中。2001年正式启动的西部大开发战略,推动了中国西部城市化发展的步伐。

——摘编自李军、狄江华《新中国城市发展历程探析》

(1)根据材料一并结合所学,指出雅典作为“理想城市的范本”所体现的城市功能,并分析宋代江南城市能够实现“经济与文化‘两全其美’”的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析新中国成立初期重构城市基层社会组织的意义。(8分)

(3)根据材料三并结合所学,概括改革开放以来中国城市发展的特点并分析其时代背景。(9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

在19世纪初,围绕“如何解释中国,英国人该如何和中国人做生意”这一问题,英国“自由贸易派”认为:十三行不怎么热衷进口西方商品,不代表中国市场对西方商品完全不感兴趣,因为在正式贸易以外,还存在大量的走私贸易;中国人实际上是和英国人一样喜欢经商;清朝政府恐惧汉族人与外国交流,妨碍清朝人进一步接受西方产品的就是清朝官方的法令和制度;从历史上来看,沙皇俄国打通与清朝之间的贸易大门,靠的是展示武力而后谈判。所以要促使清朝改变贸易政策,最好的办法是强硬手段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二

20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗 》等

(1)根据材料一并结合所学,评析这一时期英国“自由贸易派”的观点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,分析20世纪七八十年代关国调整贸易政策的背景,并谈谈你对美国“公平贸易”政策的认识。(9分)

19.读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中华民族共同体的形成经历了一个从多元到一体的历史过程,各族人民共同创造了璀璨夺目的中华文明,铸就了伟大的中华民族。习近平总书记鲜明提出“四个共同”的中华民族历史观——我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。

——摘编自杨筑慧苍铭《加快形成中国自主的中华民族共同体史料体系、话语体系、理论体系》

根据材料并结合中国历史知识,围绕“‘四个共同’的中华民族历史观”,从中选择一个角度,自拟论题,并进行阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

安徽六校教育研究会2024届高三年级第二次素养测试历史答案

一、选择题:本大题共16题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D D B C C B B B A D B D C C C

二、非选择题:本大题包括3小题,第17题25分,第18题15分,第19题12分,共52分。

17.(1)功能:行政、防御、宗教和商业。(2分)

原因:宋代南方经济发展迅速;工商业者经营及定居的集镇发展起来;江南人才聚集推动文化的发展;宋代城市发展符合城市发展自然规律。(1点2分,3点6分)

(3)意义:奠定了新中国政权的社会基础,巩固了新生人民政权;维护了社会秩序,有利于国民经济的恢复和发展;加强了群众对党和政府的认同拥护;提高了群众的建设热情;为以后城市管理提供经验借鉴。(每点2分,任答四点即可,8分)

(3)特点:东部沿海地区城市发展水平较高;城市发展由东部向西部推进;全国总体稳定快速发展。(4分,答出两点即可)

时代背景:十一届三中全会后,党和国家以经济建设为中心;实行改革开放;21世纪初,实施西部大开发战略。(1点2分,2点4分,3点5分)

18.(1)评析:英国“自由贸易派”观点是在工业革命背景下,受“自由主义”经济思想的影响,英国工业资产阶级不满足于独占中国进口贸易市场,更希望对华倾销本国工业品,并且他们认为中国市场是有潜力接收这些商品的,但需要像俄国那样通过战争逼迫中国打开贸易大门。受“自由贸易派”观点影响,英国发动了鸦片战争。“自由贸易派”观点从英国国家利益出发,主张对华倾销商品,掠夺原料,实质上是主张对华的经济侵略。(6分)

(2)背景:经济全球化加快;苏联、西欧、日本的经济竞争力增强;布雷顿森林体系解体;美国贸易逆差问题凸显,美国经济“滞胀”现象的出现及其长期持续;国际法对美国经济霸权主义行径的束缚增多。(6分,答出三点即可)

认识:美国“公平贸易”政策是不公平的;体现了美国本国的利益至上,其目的是维持美国的经济优势和竞争力;其实质是贸易保护主义,阻碍了世界经济的良性发展。(3分,其他答案言之有理亦可)

19.(12分)示例

中华民族的历史是各民族共同书写的

早在先秦时期,我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心的民族交融格局。秦国“书同文,车同轨”,开启了中国统一的多民族国家发展的历程。此后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都以中华文化的正统自居。分立如南北朝,都自诩中华正统;对峙如宋辽夏金,都被认为是“兄弟政权”;统一如秦汉、隋唐、元明清,更是全国各地风俗教化趋同,政令法规贯通。秦汉雄风、大唐气象、康乾盛世,都是各民族共同铸就的历史。

经过各个民族、各个朝代的共同努力,最终写就了源远流长、多元一体的中华民族发展史。今天,我们要实现中国梦,更要紧紧依靠各族人民的力量,筑牢“中华民族共同体”意识。

同课章节目录