河北省大数据联考2023-2024学年高三下学期2月月考历史试题(PDF版含解析)

文档属性

| 名称 | 河北省大数据联考2023-2024学年高三下学期2月月考历史试题(PDF版含解析) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 18:05:42 | ||

图片预览

文档简介

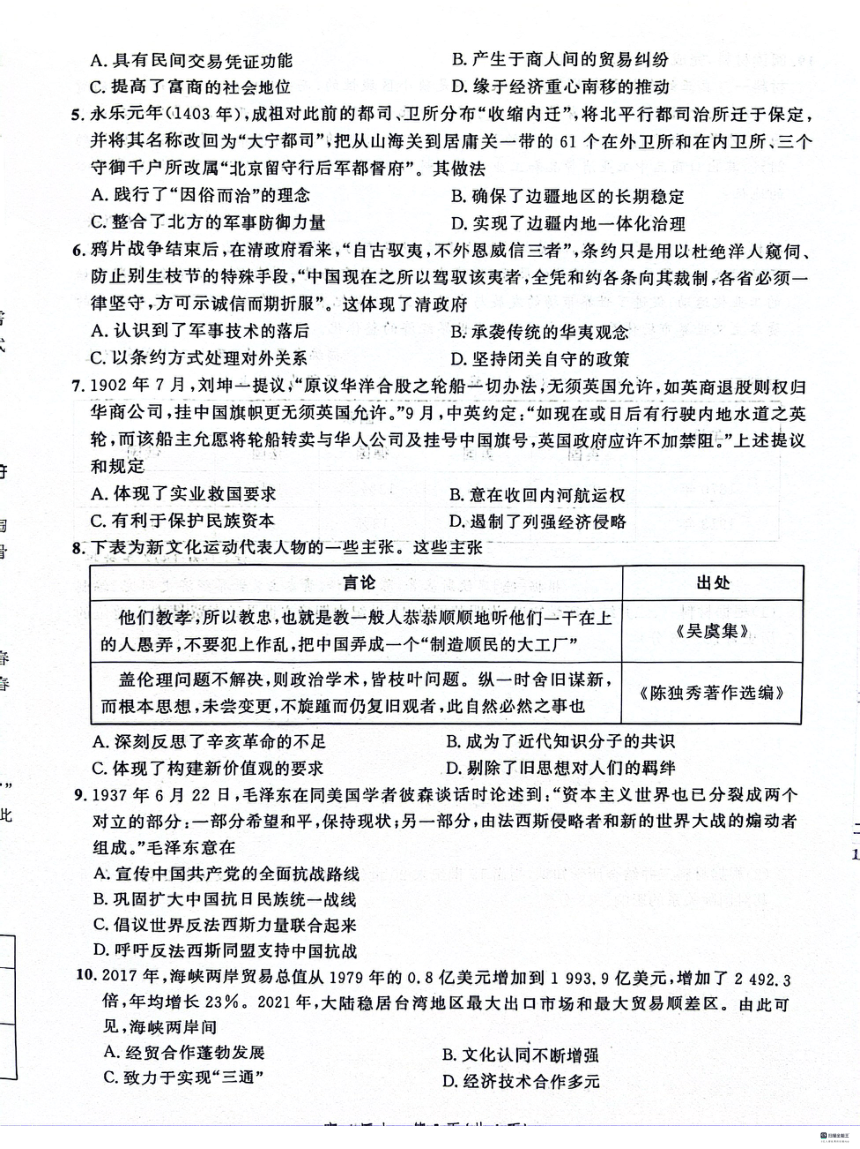

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料庚子事变后,中国思想界有人提出了建立国民政治的主张。然而,以梁启超为代表的

立宪派认为,必先有新民,然后才能建立新政治。革命党人则强调国民政治初建,只能粗具规

模,不赞成先造就国民资格,然后二举建立完备的国民政治的“新民说”。新民与新政府的争

论很快就为革命与立宪之争所取代。立宪派认为“起事者为盗贼”的“下等社会之革命”只能

实现政权更迭,不能实现制度革新,只有“起事者为善良之市民”的“中等社会之革命”才能实

现制度革新。革命派认为,必须以民族革命去除满人的贵族特权,才能建立国民政治,实现国

民权利平等。

民国建立后,立宪派强调人民主权说于学理不通,也不适合中国当前之需,且易生流弊;

革命党人则将主权在民看作共和政治的本质特征。思想界围绕平民政治与精英政治发生的

争论持续发酵。

摘编自邹小站《清末民初思想界关于平民政治与精英政治的争论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末思想界围绕平民政治与精英政治出现争论的历史背

景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,对清末民初革命党人的主张及实践进行阐释。(6分)

高三历史第6页(共6页)

恩旺

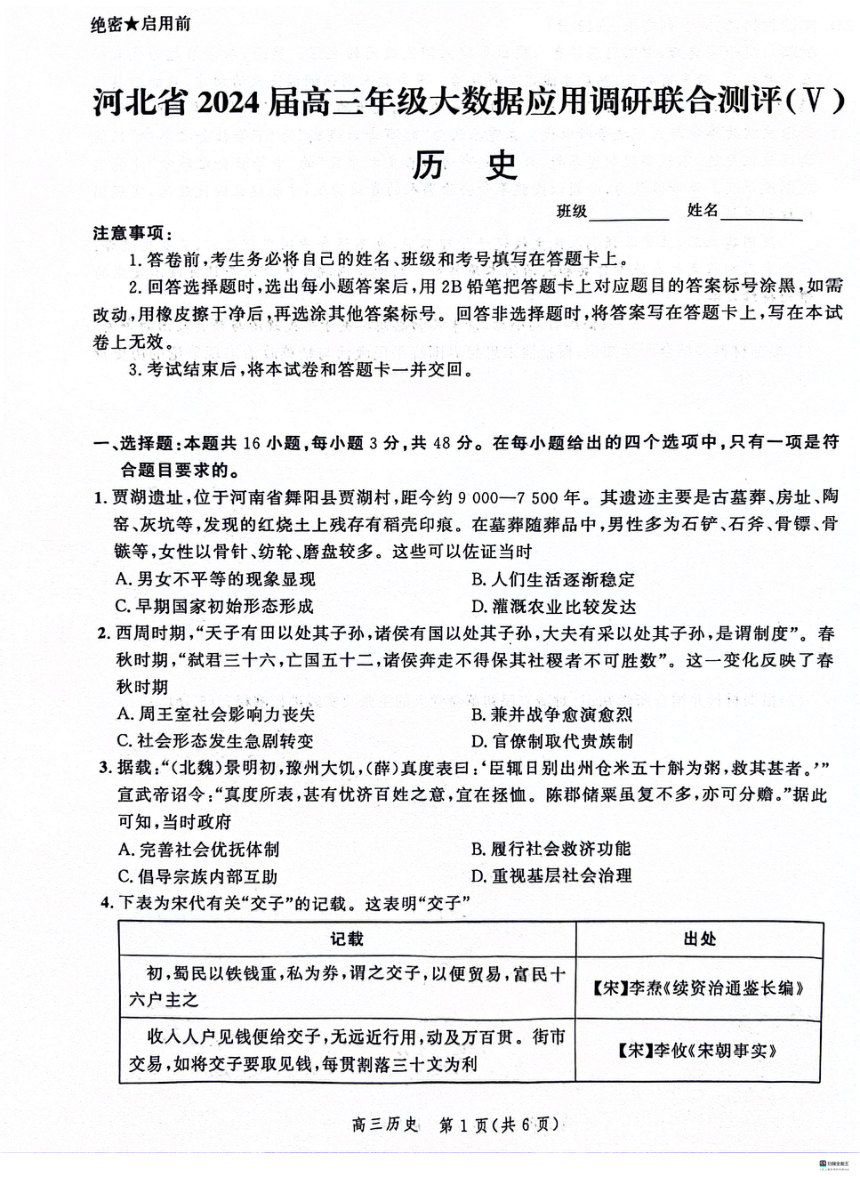

河北省2024届高三年级大数据应用调研联合测评(V)

历史参考答案及解析

题号

1

2

3

9

10

11

12

13

15

16

答案

B

B

A

D

B

1.B【解析】题干所示为新石器时代的贾湖遗址,该遗址反映了先民的生产和生活情景,“红烧土上残存有

稻壳印痕”以及男性随葬品“多为石铲、石斧”,表明当时原始农耕有了一定的发展,“房址、陶窑”以及女性

随葬品“以骨针、纺轮、磨盘较多”,这些可以佐证当时人们的生存条件有一定的改善,生活逐渐稳定,B项

正确。墓葬随葬品不能反映男女地位是否平等,排除A项:题干没有涉及先民内部是否有等级和不平等

的现象,即没有早期国家的特征,排除C项:“灌溉农业比较发达”不符合题干主旨与史实,排除D项

2.C【解析】题干所示为西周时期,天子和诸侯严格遵守分封制和宗法制的原则,春秋时期则出现礼崩乐坏

的现象,这一变化反映了春秋时期社会形态发生急剧转变,C项正确。题干所示为周天子实力衰弱,但不

能说明其社会影响力丧失,A项说法不符合史实,排除;B项说法不符合题干主旨,排除:战国时期,官僚制

开始取代贵族制,这一过程是一个长期渐变的过程,D项说法不符合史实,排除

3.B【解析】题干所示为北魏救助饥民的相关史实,“臣辄日别出州仓米五十斛为粥,救其甚者”“陈郡储粟

虽复不多,亦可分赡”,表明北魏政府通过地方粮仓救济难民,履行社会救济功能,B项正确。题干不能说

明当时已经构建起完善的社会优抚体制,排除A项:“倡导宗族内部互助”“重视基层社会治理”说法不符

合题干主旨,排除C、D两项。

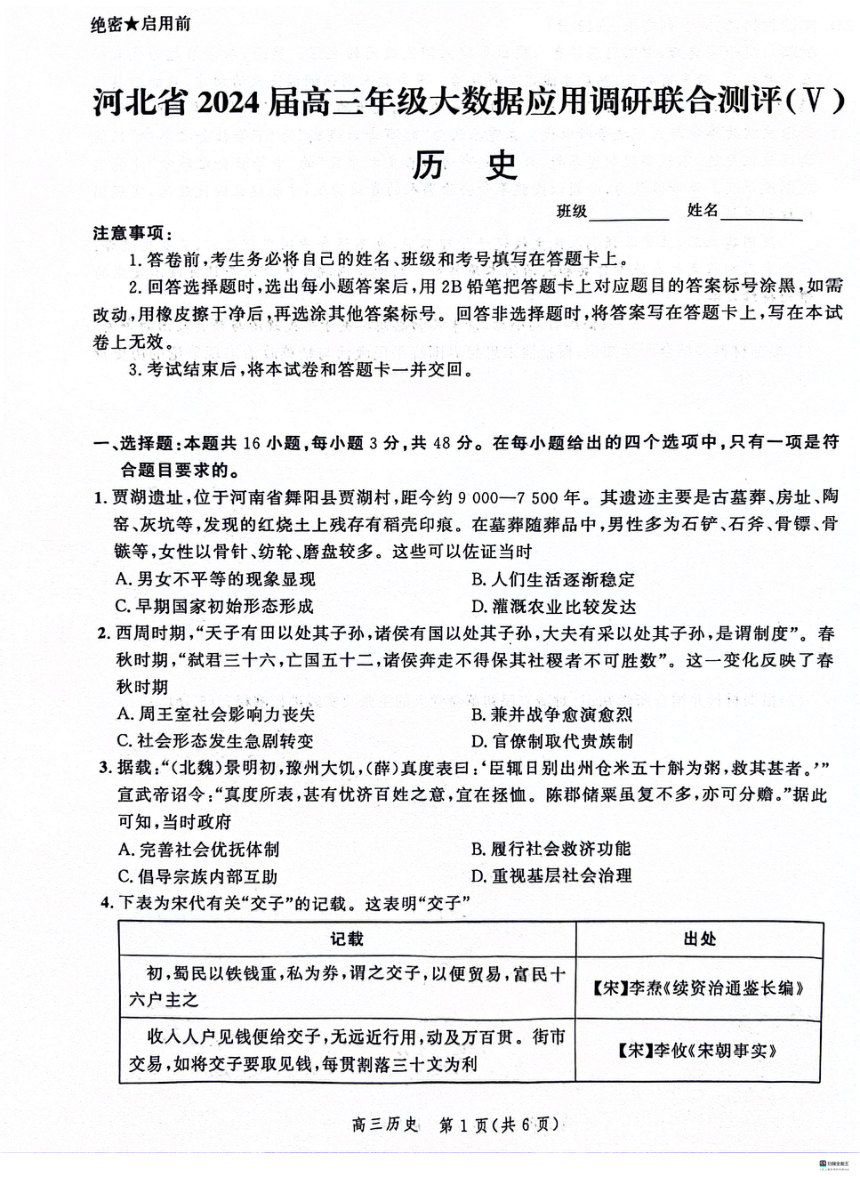

4.A【解析】据材料“私为券,谓之交子,以便贸易”“街市交易,如将交子要取见钱,每贯割落三十文为利”,

表明交子具有民间交易凭证功能,A项正确。交子产生缘于商品经济的发展,并非产生于商业纠纷,B项

不符合题干主旨和史实;题干没有涉及富商的社会地位,题干也没有经济重心转移的相关信息,C、D两项

和题干主旨无关,排除。

5.C【解析】题干所示为明成祖对都司、卫所分布“收缩内迁”,在外卫所和在内卫所、三个守御千户所改属

“北京留守行后军都督府”,这些做法整合了北方的军事防御力量,意在拱卫北京,维护统治,C项正确。题

干不涉及“因俗而治”,A项不符合题干主旨,排除;材料所示做法是为了维护明成祖的统治,在一定程度

上减少了边疆地区的兵力部署,且“确保”“长期稳定”说法过于绝对.排除B项;材料信息不能体现边疆和

内地的一体化治理,排除D项。

6.B【解析】题干所示为鸦片战争后,清政府对待条约和西方列强的认知,“自古驭夷,不外恩威信三者”“条

约只是用以杜绝洋人窥伺、防止别生枝节的特殊手段”“全凭和约各条向其裁制,各省必须一律坚守,方可

示诚信而期折服”,这体现了清政府仍然承袭传统的华夷观念,以诚信笼络外人,对近代国际关系中的条

约的重要性缺乏足够认识,B项正确。尽管鸦片战争中国战败,但当时清政府尚未认识到军事技术的落

后,A项不符合史实和题干主旨,排除;清政府以条约方式处理对外关系是在第二次鸦片战争之后,排除C

项:题干没有涉及“闭关自守”的政策,D项不符合题干主旨,排除。

7.C【解析】题干所示为晚清重臣刘坤一的提议和中英的约定,“船主允愿将轮船转卖与华人公司及挂号中

国旗号,英国政府应许不加禁阻”,这有利于保护民族资本,C项正确。甲午中日战争后,民族资本家倡导

“实业救国”,排除A项:B项说法并非题干主旨,排除:这些提议和规定并不能過制列强的经济侵略.D项

说法错误,排除。

高三历史参考答案第】页(共4页)

C3扫描全能王

边亿人都在雨的是霜AP吧

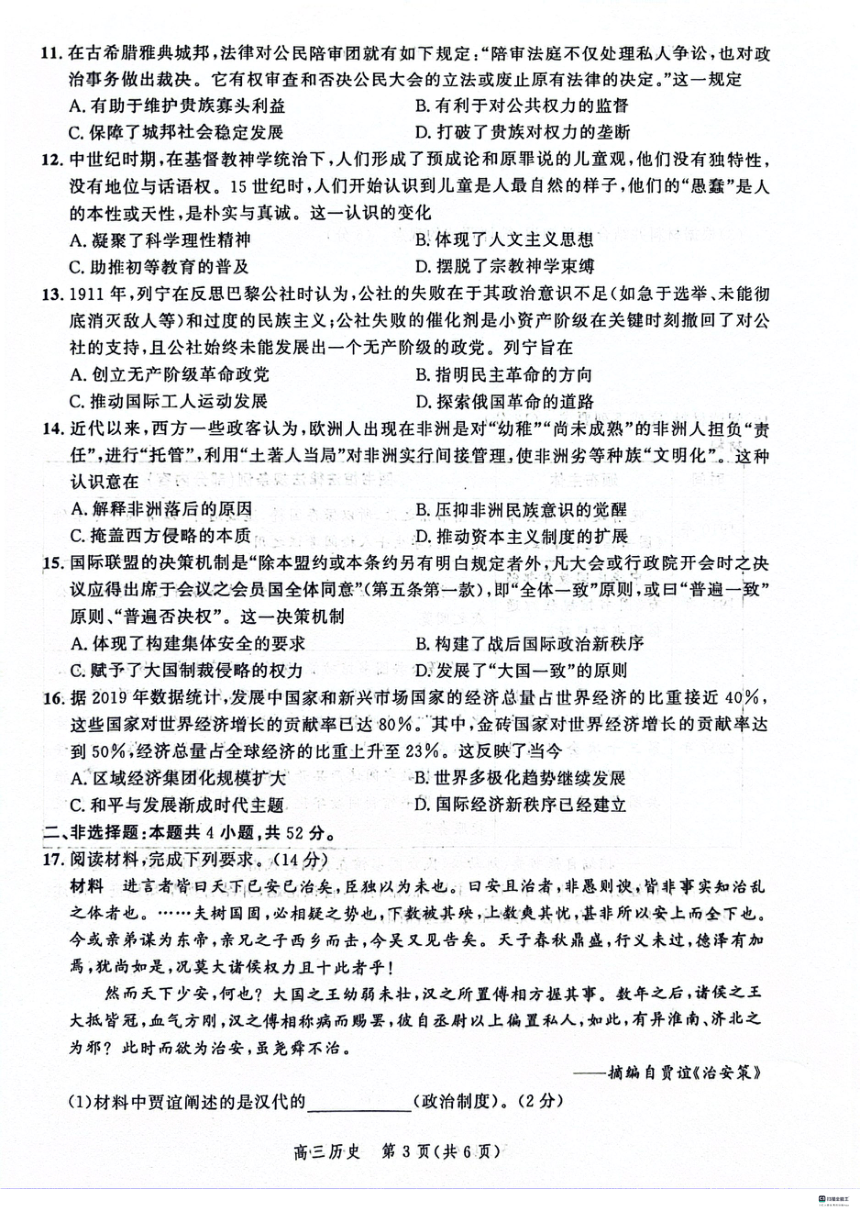

材料庚子事变后,中国思想界有人提出了建立国民政治的主张。然而,以梁启超为代表的

立宪派认为,必先有新民,然后才能建立新政治。革命党人则强调国民政治初建,只能粗具规

模,不赞成先造就国民资格,然后二举建立完备的国民政治的“新民说”。新民与新政府的争

论很快就为革命与立宪之争所取代。立宪派认为“起事者为盗贼”的“下等社会之革命”只能

实现政权更迭,不能实现制度革新,只有“起事者为善良之市民”的“中等社会之革命”才能实

现制度革新。革命派认为,必须以民族革命去除满人的贵族特权,才能建立国民政治,实现国

民权利平等。

民国建立后,立宪派强调人民主权说于学理不通,也不适合中国当前之需,且易生流弊;

革命党人则将主权在民看作共和政治的本质特征。思想界围绕平民政治与精英政治发生的

争论持续发酵。

摘编自邹小站《清末民初思想界关于平民政治与精英政治的争论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末思想界围绕平民政治与精英政治出现争论的历史背

景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,对清末民初革命党人的主张及实践进行阐释。(6分)

高三历史第6页(共6页)

恩旺

河北省2024届高三年级大数据应用调研联合测评(V)

历史参考答案及解析

题号

1

2

3

9

10

11

12

13

15

16

答案

B

B

A

D

B

1.B【解析】题干所示为新石器时代的贾湖遗址,该遗址反映了先民的生产和生活情景,“红烧土上残存有

稻壳印痕”以及男性随葬品“多为石铲、石斧”,表明当时原始农耕有了一定的发展,“房址、陶窑”以及女性

随葬品“以骨针、纺轮、磨盘较多”,这些可以佐证当时人们的生存条件有一定的改善,生活逐渐稳定,B项

正确。墓葬随葬品不能反映男女地位是否平等,排除A项:题干没有涉及先民内部是否有等级和不平等

的现象,即没有早期国家的特征,排除C项:“灌溉农业比较发达”不符合题干主旨与史实,排除D项

2.C【解析】题干所示为西周时期,天子和诸侯严格遵守分封制和宗法制的原则,春秋时期则出现礼崩乐坏

的现象,这一变化反映了春秋时期社会形态发生急剧转变,C项正确。题干所示为周天子实力衰弱,但不

能说明其社会影响力丧失,A项说法不符合史实,排除;B项说法不符合题干主旨,排除:战国时期,官僚制

开始取代贵族制,这一过程是一个长期渐变的过程,D项说法不符合史实,排除

3.B【解析】题干所示为北魏救助饥民的相关史实,“臣辄日别出州仓米五十斛为粥,救其甚者”“陈郡储粟

虽复不多,亦可分赡”,表明北魏政府通过地方粮仓救济难民,履行社会救济功能,B项正确。题干不能说

明当时已经构建起完善的社会优抚体制,排除A项:“倡导宗族内部互助”“重视基层社会治理”说法不符

合题干主旨,排除C、D两项。

4.A【解析】据材料“私为券,谓之交子,以便贸易”“街市交易,如将交子要取见钱,每贯割落三十文为利”,

表明交子具有民间交易凭证功能,A项正确。交子产生缘于商品经济的发展,并非产生于商业纠纷,B项

不符合题干主旨和史实;题干没有涉及富商的社会地位,题干也没有经济重心转移的相关信息,C、D两项

和题干主旨无关,排除。

5.C【解析】题干所示为明成祖对都司、卫所分布“收缩内迁”,在外卫所和在内卫所、三个守御千户所改属

“北京留守行后军都督府”,这些做法整合了北方的军事防御力量,意在拱卫北京,维护统治,C项正确。题

干不涉及“因俗而治”,A项不符合题干主旨,排除;材料所示做法是为了维护明成祖的统治,在一定程度

上减少了边疆地区的兵力部署,且“确保”“长期稳定”说法过于绝对.排除B项;材料信息不能体现边疆和

内地的一体化治理,排除D项。

6.B【解析】题干所示为鸦片战争后,清政府对待条约和西方列强的认知,“自古驭夷,不外恩威信三者”“条

约只是用以杜绝洋人窥伺、防止别生枝节的特殊手段”“全凭和约各条向其裁制,各省必须一律坚守,方可

示诚信而期折服”,这体现了清政府仍然承袭传统的华夷观念,以诚信笼络外人,对近代国际关系中的条

约的重要性缺乏足够认识,B项正确。尽管鸦片战争中国战败,但当时清政府尚未认识到军事技术的落

后,A项不符合史实和题干主旨,排除;清政府以条约方式处理对外关系是在第二次鸦片战争之后,排除C

项:题干没有涉及“闭关自守”的政策,D项不符合题干主旨,排除。

7.C【解析】题干所示为晚清重臣刘坤一的提议和中英的约定,“船主允愿将轮船转卖与华人公司及挂号中

国旗号,英国政府应许不加禁阻”,这有利于保护民族资本,C项正确。甲午中日战争后,民族资本家倡导

“实业救国”,排除A项:B项说法并非题干主旨,排除:这些提议和规定并不能過制列强的经济侵略.D项

说法错误,排除。

高三历史参考答案第】页(共4页)

C3扫描全能王

边亿人都在雨的是霜AP吧

同课章节目录