湖南省长沙市湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三下学期第六次月考历史试题(Word含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省长沙市湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三下学期第六次月考历史试题(Word含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 301.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-01 09:52:47 | ||

图片预览

文档简介

姓名 准考证号

湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三下学期第六次月考

历史

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

第I卷选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

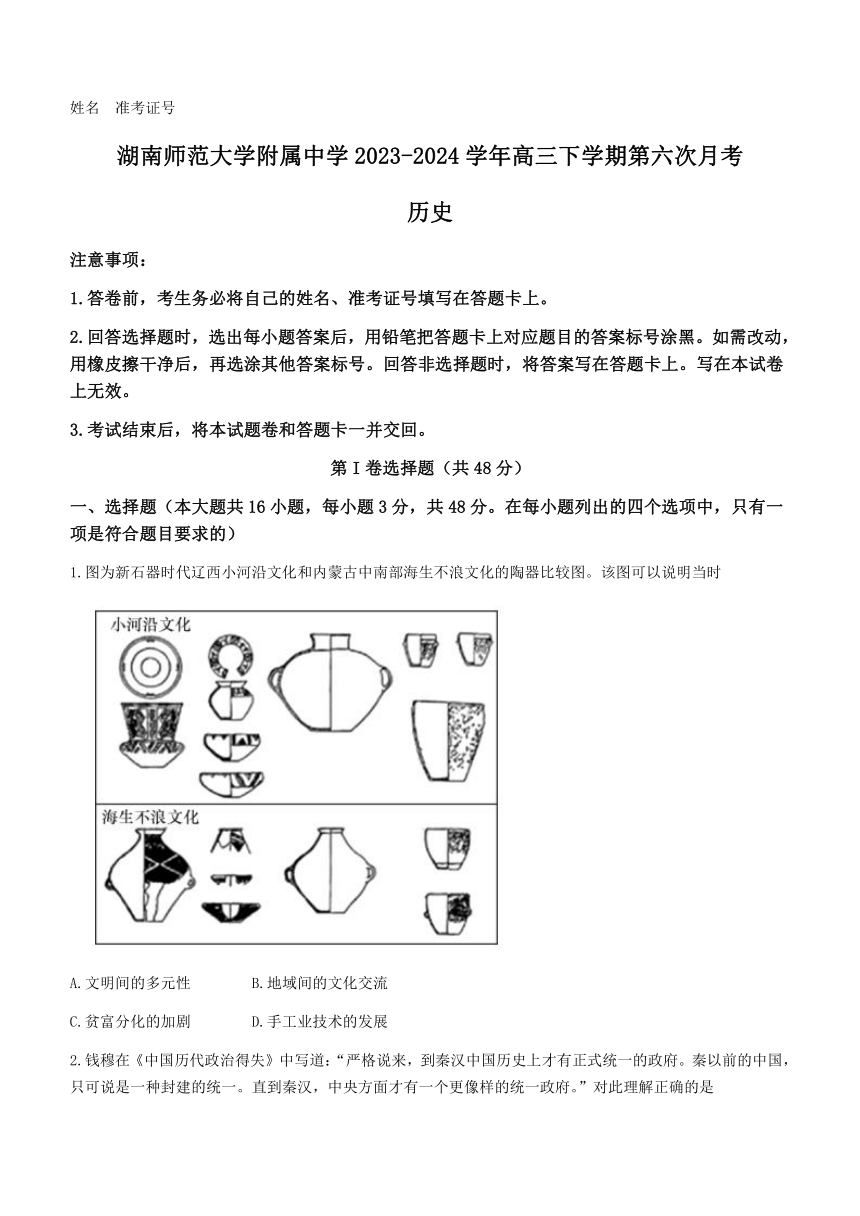

1.图为新石器时代辽西小河沿文化和内蒙古中南部海生不浪文化的陶器比较图。该图可以说明当时

A.文明间的多元性 B.地域间的文化交流

C.贫富分化的加剧 D.手工业技术的发展

2.钱穆在《中国历代政治得失》中写道:“严格说来,到秦汉中国历史上才有正式统一的政府。秦以前的中国,只可说是一种封建的统一。直到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府。”对此理解正确的是

A.商周统治者实现了权力的集中 B.秦汉以前的政府无法掌控地方

C.“封建的统一”是指全国大一统 D.郡县制是“正式统一政府”的基础

3.南朝刘宋时期,统治者认为前朝土地法令太过严苛,于是规定凡是已经开垦的山泽“听不追夺”,以官品高卑各占山1~3顷,百姓与九品官员同样,均占1顷。该法令

A.刺激了小农经济的恢复 B.局部限制土地兼并现象

C.促成了土地的平均分配 D.保护了豪强地主的利益

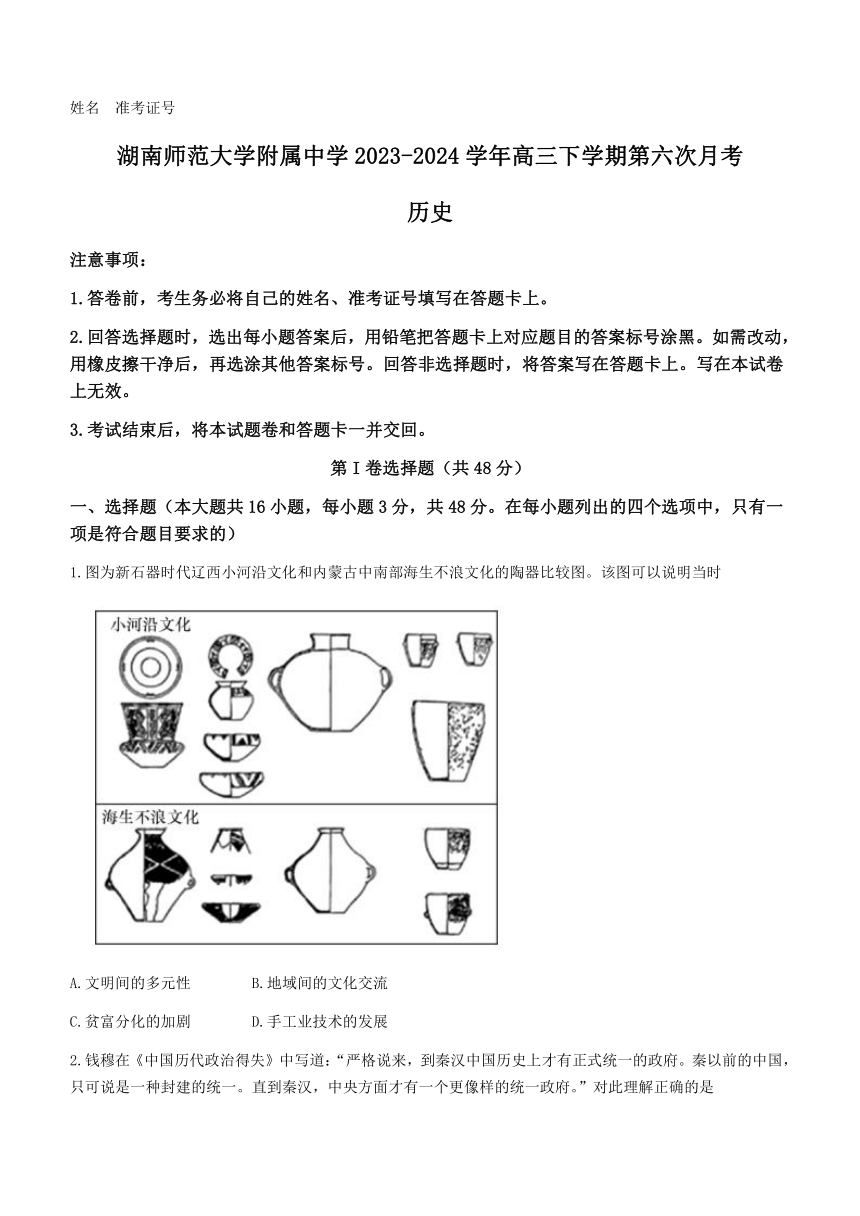

4.右图是唐朝的青釉风首龙柄壶,该壶的制造既吸取了波斯萨珊王朝(226-642年)金银造型的特点,又融入了我国传统的龙凤装饰艺术。它体现了唐代

A.制瓷工匠的高超技艺 B.陶瓷技术因佛教而广泛传播

C.中外文化的深度交流 D.民族交融促进手工业的发展

5.北宋时期,进奏院(地方行政机构的驻京办事处)及其官员不再自行编发官方文书,而是将所编报状抄送枢密院,经枢密院审定,再据此发抄。这一变化表明宋代

A.进奏院与枢密院相互制约 B.枢密院掌控文书编辑权

C.枢密院可以确保奏令准确 D.专制集权统治得到强化

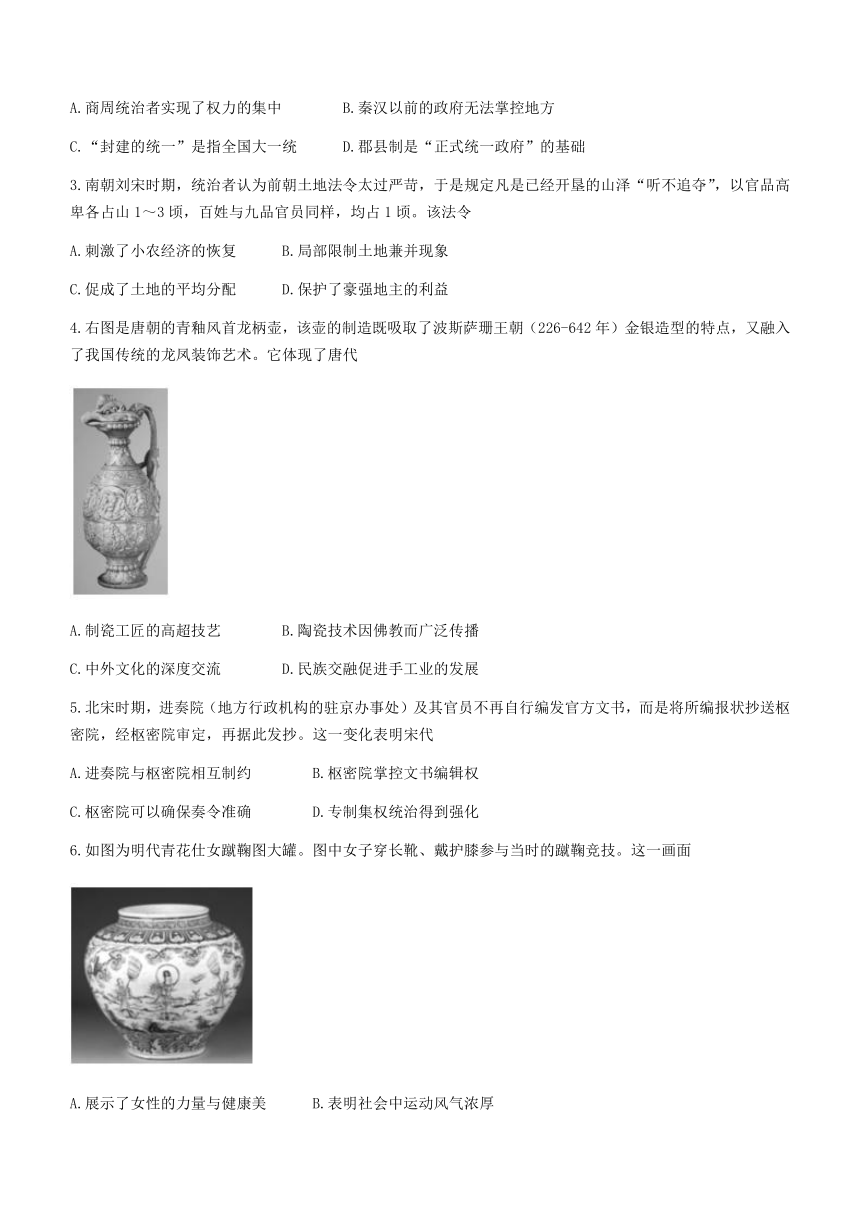

6.如图为明代青花仕女蹴鞠图大罐。图中女子穿长靴、戴护膝参与当时的蹴鞠竞技。这一画面

A.展示了女性的力量与健康美 B.表明社会中运动风气浓厚

C.说明女性已经挣脱理学束缚 D.继承了魏晋仕女图的画风

7.五口通商时期,大多西方国家驻华领事都由商人兼任。美国旗昌洋行7大股东中有4人担任过领事;法国驻上海、宁波和华北的领事是一个钟表洋行的伙计;英商宝顺洋行老板任葡萄牙的上海领事和荷兰、普鲁士的上海副领事……这一状况产生的影响是

A.便利了列强协调对华政策 B.加剧了对中国经济的肆意掠夺

C.促进了列强对华资本输出 D.促使中国半殖民地化大大加深

8.1935年,蒋介石向蓝衣社(特务机构军统前身)社员发问:“法西斯主义能不能救中国?”并自答说:“在中国现阶段的紧急形势下,法西斯主义是最适合的一种奇妙的药方,而且是能够救中国的唯一思想。”蒋介石的讲话意在

A.寻求与日本媾和的机会 B.借助法西斯摆脱经济危机

C.争取欧美帝国主义支持 D.为剿灭红军寻找理论支持

9.1952年,中华人民共和国中央人民政府对经济提出了一系列政策,包括统制外贸、统一全国财经、统一调度重要物资、国家统筹安排就业等。这一系列政策旨在

A.建立社会主义经济模式 B.促进国民经济的恢复

C.推行计划经济管理方式 D.完成反帝反封的任务

10.20世纪50-80年代,苏联和东欧进行了三波改革,但都未取得实质性突破。与苏联相比,20世纪80年代初中国劳动力75%在农业部门,苏联75%在工业部门;苏联已将社会保障网扩展至城乡全体劳动者,而中国享受保障的只有占劳动者总数20%的城市劳动者。这些数据反映了

A.苏联的社会保障优于中国 B.中国改革的阻力相对较小

C.中国的改革成就高于苏联 D.中国的改革开放势在必行

11.在《梨俱吠陀》中,吠舍主要从事土地耕种;被雅利安人所征服的达罗毗茶人中有一部分是没有土地,只能在农村当佃、雇农,或在城市从事屠宰等“不洁”行业的人,充当仆役或奴隶;而“社会高层”的婆罗门则任职祭司。对此理解正确的是

A.文学作品是研究种姓制度的一手史料 B.种姓制是社会矛盾的根源

C.佛教深刻影响着古代印度社会的发展 D.种姓是维护统治秩序的工具

12.496年,法兰克王国墨洛温王朝首领克洛维率领麾下战士接受洗礼,皈依等级森严的基督教;756年,法兰克王国加洛林王朝首领矮子丕平将罗马到拉文那地区的领土献给教皇。这些蛮族领袖的行为旨在

A.建立中央集权的封建国家 B.加强国家的宗教信仰

C.借助宗教取得统治合法性 D.建立政教合一的国家

13.18世纪60年代,北美殖民地经济迅速发展,铁制品行销于西印度群岛,其生产出来的船舶,质好价廉,连英国都大批购买。当时北美的新英格兰是造船业的中心,建造的船舶占英国总领地数量的68%。这些情况

A.加速了北美独立运动的爆发 B.为工业革命创造了条件

C.加剧了对宗主国的不满情绪 D.促进了启蒙思想的产生

14.洛克认为,在“自然状态”下,人们尽管享有无限的自由平等权利及私有财产权,然而在享有这些自然权利时,人们得不到确实的保障,时时刻刻都有遭受他人侵害的危险,这就推动人们通过国家和国王来保护他们的权利。材料反映了洛克

A.主张私有财产神圣不可侵犯 B.认为专制有利于维护民权

C.支持通过社会契约保障权利 D.在人性论上主张人性本恶

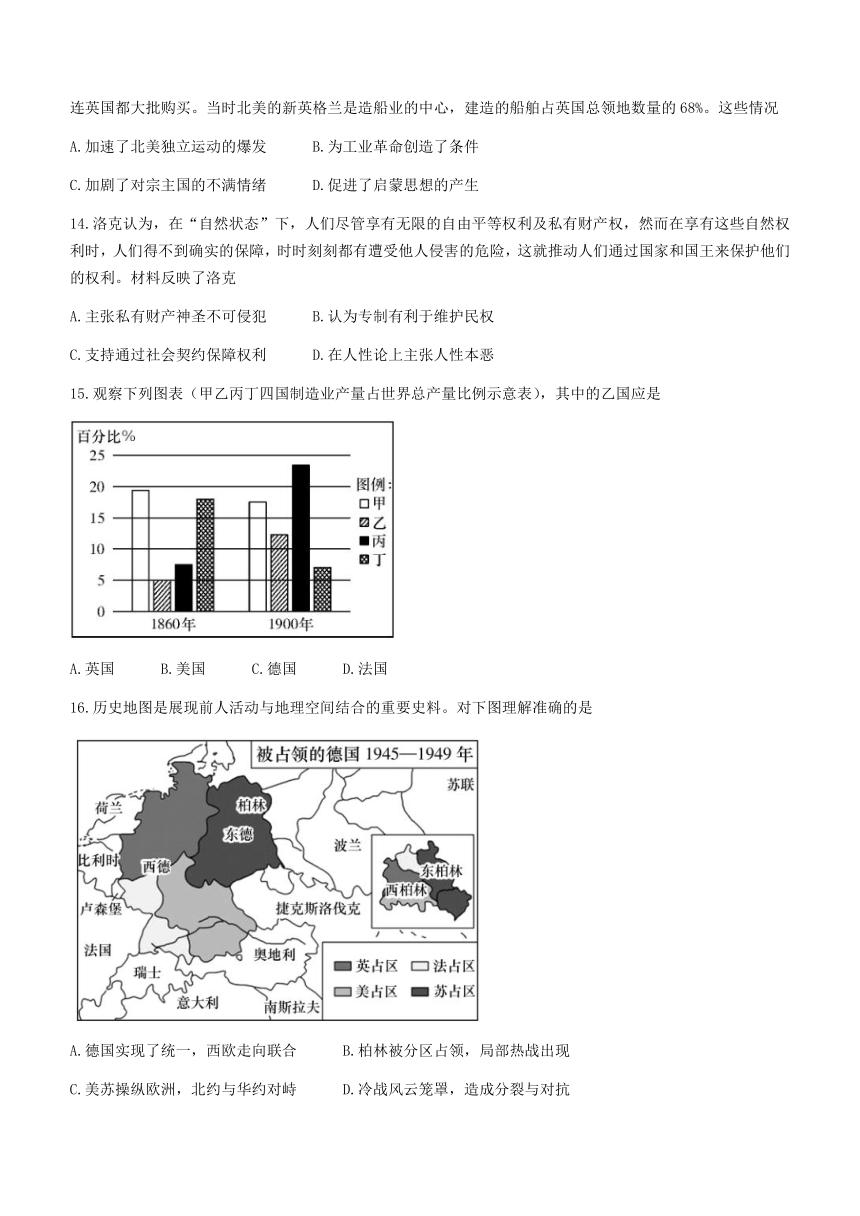

15.观察下列图表(甲乙丙丁四国制造业产量占世界总产量比例示意表),其中的乙国应是

A.英国 B.美国 C.德国 D.法国

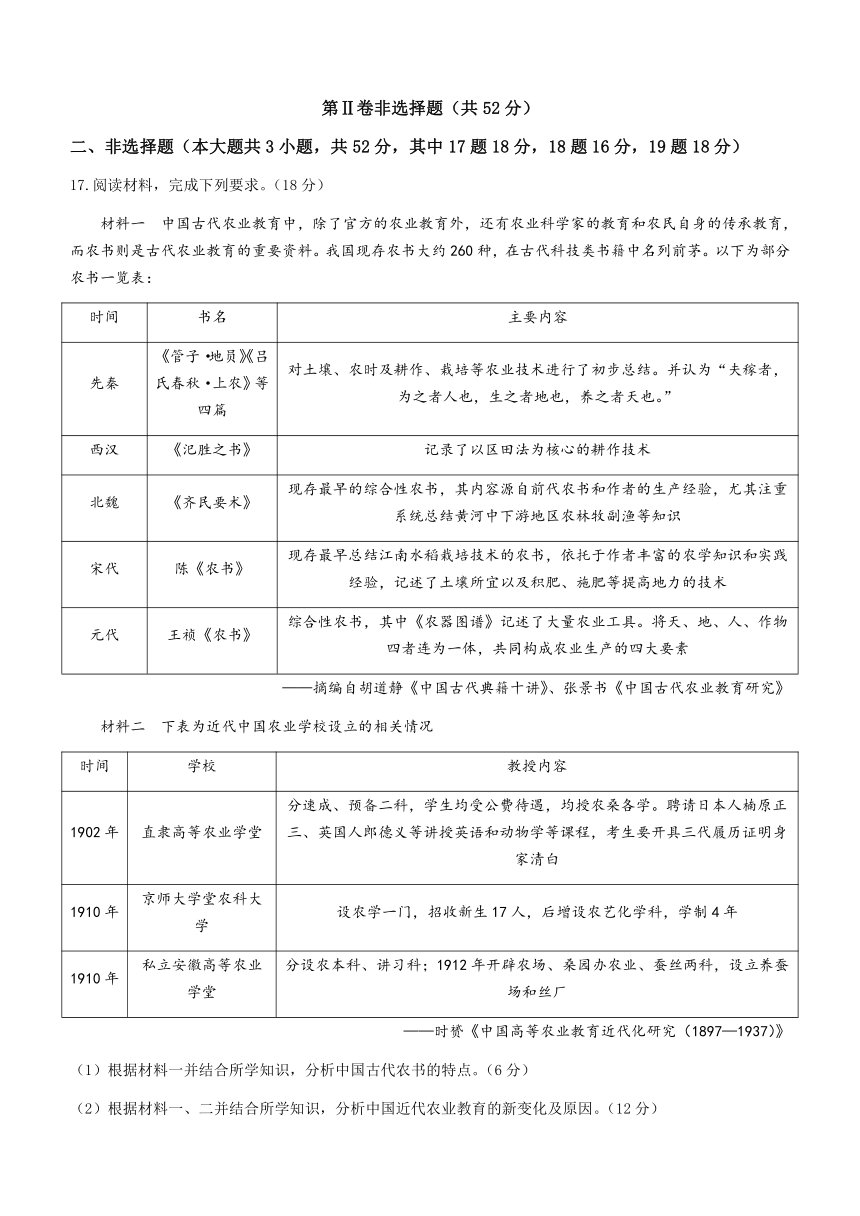

16.历史地图是展现前人活动与地理空间结合的重要史料。对下图理解准确的是

A.德国实现了统一,西欧走向联合 B.柏林被分区占领,局部热战出现

C.美苏操纵欧洲,北约与华约对峙 D.冷战风云笼罩,造成分裂与对抗

第Ⅱ卷非选择题(共52分)

二、非选择题(本大题共3小题,共52分,其中17题18分,18题16分,19题18分)

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 中国古代农业教育中,除了官方的农业教育外,还有农业科学家的教育和农民自身的传承教育,而农书则是古代农业教育的重要资料。我国现存农书大约260种,在古代科技类书籍中名列前茅。以下为部分农书一览表:

时间 书名 主要内容

先秦 《管子·地员》《吕氏春秋·上农》等四篇 对土壤、农时及耕作、栽培等农业技术进行了初步总结。并认为“夫稼者,为之者人也,生之者地也,养之者天也。”

西汉 《汜胜之书》 记录了以区田法为核心的耕作技术

北魏 《齐民要术》 现存最早的综合性农书,其内容源自前代农书和作者的生产经验,尤其注重系统总结黄河中下游地区农林牧副渔等知识

宋代 陈《农书》 现存最早总结江南水稻栽培技术的农书,依托于作者丰富的农学知识和实践经验,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术

元代 王祯《农书》 综合性农书,其中《农器图谱》记述了大量农业工具。将天、地、人、作物四者连为一体,共同构成农业生产的四大要素

——摘编自胡道静《中国古代典籍十讲》、张景书《中国古代农业教育研究》

材料二 下表为近代中国农业学校设立的相关情况

时间 学校 教授内容

1902年 直隶高等农业学堂 分速成、预备二科,学生均受公费待遇,均授农桑各学。聘请日本人楠原正三、英国人郎德义等讲授英语和动物学等课程,考生要开具三代履历证明身家清白

1910年 京师大学堂农科大学 设农学一门,招收新生17人,后增设农艺化学科,学制4年

1910年 私立安徽高等农业学堂 分设农本科、讲习科;1912年开辟农场、桑园办农业、蚕丝两科,设立养蚕场和丝厂

——时赟《中国高等农业教育近代化研究(1897—1937)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代农书的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国近代农业教育的新变化及原因。(12分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料

公元1000-1870年世界GDP的结构(单位:百分比)

年代 1000 1500 1820 1870

西欧 8.7 17.9 23.6 33.6

西方殖民地 0.7 0. 5 1.9 10.2

东欧和原苏联地区 4.6 5.9 8.8 11.7

日本 2.7 3.1 3.0 2.3

亚洲(不含日本) 67.6 62.1 56.2 36.0

拉丁美洲 3.9 2.9 2.0 2.5

非洲 11.8 7.4 4.5 3.7

全世界 100.0 100.0 100.0 100.0

公元1000-1870年世界人均GDP水平(单位:1990年国际元)

年代 1000 1500 1820 1870

西欧 400 774 1232 1974

西方殖民地 400 400 1201 2431

东欧与原苏联地区 400 483 667 917

日本 425 500 669 737

亚洲(不含日本) 450 572 575 543

拉丁美洲 400 416 665 698

非洲 416 400 418 444

世界 435 565 667 867

——安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

以上材料能够反映出世界经济发展的多种趋势和现象,指出其中两种趋势或现象并予以阐述。(要求:明确经济趋势或现象,史论结合,表述清晰)(16分)

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 儒家“乐”观念的形成可以追溯到孔子。而孔子的“乐”观念则集中体现在其弟子对其言行而进行编纂的儒家经典著作《论语》中。其中对《韶》和《武》两种音乐的观点,对于人生境界的追求,以及对生活的乐观态度这三维度,从中可以大体概括出儒家“乐”观念的基本内容,有力地说明先秦儒家“乐”观念已经初具雏形。孔子在编纂《六经》时,加入自己的观点,在此期间“乐”观念已经初步形成。孔子的毕生追求,是能够建功立业,希望达到人生价值和社会价值的统一。在孔子垂暮之年,发出“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的感慨,体现了一种坚持不懈的追求,表达了一种渴望建功立业,实现自己的人生价值。

——班小舒《先秦儒家“乐”的观念研究》

材料二 苏格拉底在建构理想城邦时认为,进行音乐教育有利于培养理想城邦守卫者的美德。音乐教育的培养方式是让受教育者全身心地扮演某个角色,“当他就像另一个人那样言说时”,受教育者“完全同化于那个故事中的角色”。守卫者需要模仿那些勇敢、明智、虔敬、自由的人。持续的模仿会让守卫者在言行与思想上形成“习惯”与“天性”。受到良好音乐教育的人会对那些美好事物感到快乐并培育出节制的美德。如果能够按照苏格拉底所设想的那样,一个人从小就接受良好的音乐教育,等其有了理性判断,感性和理性达成和谐从而形成完整的美德,那么就不会出现所谓的“自愿做恶”(“不自制”)的问题。

——盛传婕《柏拉图对快乐主义的接纳与拒斥》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子“乐”观念的特点。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析归纳苏格拉底与孔子对于“乐”观点的不同点及原因。(10分)

湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三下学期第六次月考

历史参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D D C D A A D B B D C A C C D

1.B【解析】根据新石器时代辽西小河沿文化和内蒙古中南部海生不浪文化的陶器比较图和所学可知,两地的陶器在形状、纹饰上有交流和联系,B项正确。材料主要体现的是文明间的相似性和交融,排除A项;没有同一地址的不同时期的陶器进行比较,无法说明贫富分化加剧,排除C项;图片体现不出陶器制作技术的发展,排除D项。

2.D【解析】根据本题时间信息可知准确时空是:秦汉中国。根据材料“直到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府”可知,钱穆认为秦汉时期中国建立了体系完整的政府,即官僚系统建立起来,而这一系统建立的标志是郡县制的推广,D项正确;先秦时期最高统治者尚未实现权力的集中,排除A项;秦代以前通过分封制管理地方,分封制初期具有巩固统治的效果,并非无法掌控地方,排除B项;“封建”是指封邦建国,并非大一统,排除C项。

3.D【解析】根据材料“统治者认为前朝土地法令太过严苛,于是规定凡是已经开垦的山泽‘听不追夺’”可知,刘宋政权的统治者采取了宽松的土地政策,对封建地主原有的土地占有情况不予争夺,仍然维持现状。由此可见,该法令具有保护豪强地主既得利益的作用,D项正确;材料未涉及小农经济恢复的信息,A项与题干主旨不符,排除;该法令加剧了土地兼并的状况,排除B项;“土地的平均分配”表述有误,与题干信息及史实不符,排除C项。

4.C【解析】根据材料“唐朝的青釉凤首龙柄壶,该壶的制造既吸取了波斯萨珊王朝(226-642年)金银造型的特点,又融入了我国传统的龙凤装饰艺术”可知,该壶融合了波斯和中国文化,反映出唐朝中外文化的深度交流,C项正确;材料中没有制资技艺的信息,无法推断其是否高超,排除A项;材料没有涉及陶瓷技术的传播,与材料主旨不符,排除B项;材料反映的是中外文化交流,中国与波斯之间不是民族交融的范畴,排除D项。

5.D【解析】根据材料“将所编报状抄送枢密院,经枢密院审定,再据此发抄”可知,这一变化表明宋朝传播制度的创新,中央加强对文书的控制,从而加强专制集权,D项正确;材料表明枢密院对进奏院编定文书有一定的制约的结论,无法得出进奏院对枢密院权力的制约的结论,排除A项;材料只表现出枢密院对进奏院文书编辑的制约与管理,并非掌控编辑权,排除B项;枢密院只是审核文书,并不能确保奏令的准确性,排除C项。

6.A【解析】根据材料“穿长靴、戴护膝”“蹴鞠竞技”等可以看出,这一时期外貌柔弱的女子身着蹴鞠服饰参与蹴鞠竞技,展现了女性的力量美和健康美,A项正确;材料无法反映全社会的运动风气,排除B项;当时女性仍深受理学束缚,排除C项;魏晋时期的仕女图主要展现的是女性潇洒飘逸、气度高贵的风姿,与蹴鞠图中的仕女形象明显迥异,排除D项。

7.A【解析】根据材料可知,五口通商时期,西方列强正处于商品输出为主阶段,这一时期近代西方国家的驻华领事多由商人兼任,而商人长期在中国,对中国的形势有一定的了解,便利了列强协调对华政策,A项正确;鸦片战争后,中国被卷入资本主义世界市场,列强开始在中国进行商品输出和资本输出,不是加剧,排除B项;第二次工业革命后列强对华侵略以资本输出为主,排除C项;第二次鸦片战争后,中国的半殖民地化大大加深,排除D项。

8.D【解析】1935年华北事变使得中日民族矛盾成为中国社会主要矛盾,而蒋介石此时主要目标仍旧是剿灭红军,法西斯主义的“反共”口号成为他剿灭红军的重要理论支持,故选D项;蒋介石此时奉行“攘外必先安内”政策,重心在反共而不是与日本媾和,排除A项;国民政府主要通过货币政策等经济手段渡过经济危机,排除B项;蓝衣社的主要工作方向并非争取西方支持,排除C项。

9.B【解析】1952年国家提出的一系列政策,加强了对经济的计划性指导,其本质目的就是完成1949-1952年的任务,恢复国民经济水平,故选B项。1953-1957年第一个五年计划的提出是在中国进行社会主义革命,建立社会主义的经济模式,1952年时仍旧为新民主主义的经济政策,排除A、C两项;完成反帝反封的任务是通过一系列政策实现,经济政策主要是为了国民经济的恢复,排除D项。

10.B【解析】材料中提到苏联和东欧改革未取得实质性突破,同时对20世纪80年代初中苏情况进行对比,苏联较高的工业化人口占比和完善的社会保障网使得改革需要触及的面较大,从而决定了改革的难度阻力较大,而中国则相对较小,故选B项。苏联的社会保障优于中国不是材料反映的情况的主旨,排除A项;材料没有对中苏改革成就进行对比,排除C项;20世纪80年代中国已经实行改革开放,排除D项。

11.D【解析】根据材料“《梨俱吠陀》“吠舍主要从事土地耕种”“没有土地,只能在农村当佃、雇农,或在城市从事屠宰等‘不洁’行业的人,充当仆役或奴隶”“婆罗门则任职祭司”可知,种姓制度与所属阶层的职业紧密联系,是维护高等种姓特权的工具,D项正确;“一手史料”说法错误,其属于文学作品,排除A项;经济基础是造成社会矛盾的根源,并非材料现象,排除B项;材料未涉及佛教,排除C项。

12.C【解析】法兰克王国墨洛温和加洛林两个王朝的领袖都加强与基督教联系,就是为了赋予自身夺取政权行为以合法性,故选C项。欧洲最早确立封建中央集权的国家是西、葡,且材料中为两个王朝初立,更多为稳固统治,排除A项;宗教信仰为手段,其目的是取得统治合法性,排除B项;法兰克王国并未成为政教合一的国家,排除D项。

13.A【解析】材料中体现的是北美殖民地在英国经济体系中的重要性,这刺激了英国对殖民地的进一步压榨,加速了北美独立运动的爆发,故选A项。工业革命所需要的各项条件如市场、原料等都未在材料中体现,排除B项;材料这些情况刺激了英国加大剥削,剥削的增加激发了北美人们的不满情绪,而并不是因为经济发展加剧了不满,排除C项;启蒙思想产生于欧洲,排除D项。

14.C【解析】材料中洛克认为要保护自然权利不受侵害,人们让国家和国王来保护他们的权利,这体现了社会契约论思想,故选C项。A项不是材料主旨,排除;洛克作为启蒙思想家,主张对君权进行限制,排除B项;材料主要阐述权利的归属和保障问题,不涉及人性本质,排除D项。

15.C【解析】据图表信息可知,在1860—1900年处于工业革命时期,这一时期甲国制造业产量占世界总产量比例下降,但依然占有一定比例。结合所学第二次工业革命的相关知识可知,第一次工业革命中英国成为“世界工厂”,占比最高,第二次革命中被美国超过,因此甲国为英国,排除A项;美国在第二次工业革命中占比最高,丙是美国,排除B项;德国在第二次工业革命中占比上升,但并未超过英国,乙是德国,故选C项;法国在第二次工业革命中占比下降,且在第一次工业革命中占比少于英国,丁是法国,排除D项。

16.D【解析】据地图信息可知,1945-1949年德国被英、美、法、苏四国分区占领,且德意志联邦共和国和德意志民主共和国于1949年相继成立,反映了当时冷战已经开始,德国分裂,D项正确;两德实现统一在1990年,时间上与材料不符,排除A项;柏林当时被分区占领,但局部热战并未在德国爆发,且材料信息看不出局部热战的爆发,排除B项;华约建立于1955年,排除C项。

二、非选择题(本大题共3小题,共52分,其中17题18分,18题16分,19题18分)

17.(1)重视农业技术和生产经验的总结;强调对传统农业生产方式的传承;重视农业思想教育,形成独特的农业哲学体系;重视应用性,忽视规律性总结。(每点两分,任答三点即可,6分)

(2)新变化:引进西方近代农业教学思想,聘请外国教师教学;拥有近代的农业教学科系;理论教学与实践并重;出现了私立的专门农业学校。(8分)

原因:自然经济逐渐解体,民族资本主义经济产生并初步发展;近代以来思想启蒙运动的影响,新思想不断传播;戊戌变法和清末新政的推动。(任答2点计4分)

18.

等次及得分 评分标准

一等(14~16分) 史实准确;趋势或现象描述准确,对趋势或现象的阐述全面;符合逻辑;表述清晰

二等(10~12分) 史实较准确;趋势或现象描述较全面,对趋势或现象的阐述较全面;逻辑关系较好;表述较清晰

三等(6~8分) 史实不够准确;逻辑关系较混乱;表述不够清晰

四等(0~4分) 史实不准确;逻辑关系混乱;表述不清晰

19.(1)“乐”观念分为对音乐、对人生境界和对生活的乐观态度三个方面;人生价值与社会价值的统一,体现出高度的社会责任感;体现儒家的“仁”的思想主张;积极向上的思想氛围。(8分)

(2)不同:苏格拉底“乐”的培养更侧重于个人品质和性格的养成,孔子“乐”的培养最终归宿是个人与社会的价值的结合。(4分)

原因:政治:孔子所处的春秋时期是社会大变革的时代,社会动荡促使儒家“乐”思想关注社会价值;苏格拉底处于希腊城邦时代,强调培养公民个人素养。

经济:中国农业文明形态更强调集体的重要性,希腊的工商业文明则侧重个人发展。

思想:春秋时期“士”的崛起和私学的兴起,学术以团体为主;古希腊人文主义思想的影响。(6分)

湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三下学期第六次月考

历史

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

第I卷选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.图为新石器时代辽西小河沿文化和内蒙古中南部海生不浪文化的陶器比较图。该图可以说明当时

A.文明间的多元性 B.地域间的文化交流

C.贫富分化的加剧 D.手工业技术的发展

2.钱穆在《中国历代政治得失》中写道:“严格说来,到秦汉中国历史上才有正式统一的政府。秦以前的中国,只可说是一种封建的统一。直到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府。”对此理解正确的是

A.商周统治者实现了权力的集中 B.秦汉以前的政府无法掌控地方

C.“封建的统一”是指全国大一统 D.郡县制是“正式统一政府”的基础

3.南朝刘宋时期,统治者认为前朝土地法令太过严苛,于是规定凡是已经开垦的山泽“听不追夺”,以官品高卑各占山1~3顷,百姓与九品官员同样,均占1顷。该法令

A.刺激了小农经济的恢复 B.局部限制土地兼并现象

C.促成了土地的平均分配 D.保护了豪强地主的利益

4.右图是唐朝的青釉风首龙柄壶,该壶的制造既吸取了波斯萨珊王朝(226-642年)金银造型的特点,又融入了我国传统的龙凤装饰艺术。它体现了唐代

A.制瓷工匠的高超技艺 B.陶瓷技术因佛教而广泛传播

C.中外文化的深度交流 D.民族交融促进手工业的发展

5.北宋时期,进奏院(地方行政机构的驻京办事处)及其官员不再自行编发官方文书,而是将所编报状抄送枢密院,经枢密院审定,再据此发抄。这一变化表明宋代

A.进奏院与枢密院相互制约 B.枢密院掌控文书编辑权

C.枢密院可以确保奏令准确 D.专制集权统治得到强化

6.如图为明代青花仕女蹴鞠图大罐。图中女子穿长靴、戴护膝参与当时的蹴鞠竞技。这一画面

A.展示了女性的力量与健康美 B.表明社会中运动风气浓厚

C.说明女性已经挣脱理学束缚 D.继承了魏晋仕女图的画风

7.五口通商时期,大多西方国家驻华领事都由商人兼任。美国旗昌洋行7大股东中有4人担任过领事;法国驻上海、宁波和华北的领事是一个钟表洋行的伙计;英商宝顺洋行老板任葡萄牙的上海领事和荷兰、普鲁士的上海副领事……这一状况产生的影响是

A.便利了列强协调对华政策 B.加剧了对中国经济的肆意掠夺

C.促进了列强对华资本输出 D.促使中国半殖民地化大大加深

8.1935年,蒋介石向蓝衣社(特务机构军统前身)社员发问:“法西斯主义能不能救中国?”并自答说:“在中国现阶段的紧急形势下,法西斯主义是最适合的一种奇妙的药方,而且是能够救中国的唯一思想。”蒋介石的讲话意在

A.寻求与日本媾和的机会 B.借助法西斯摆脱经济危机

C.争取欧美帝国主义支持 D.为剿灭红军寻找理论支持

9.1952年,中华人民共和国中央人民政府对经济提出了一系列政策,包括统制外贸、统一全国财经、统一调度重要物资、国家统筹安排就业等。这一系列政策旨在

A.建立社会主义经济模式 B.促进国民经济的恢复

C.推行计划经济管理方式 D.完成反帝反封的任务

10.20世纪50-80年代,苏联和东欧进行了三波改革,但都未取得实质性突破。与苏联相比,20世纪80年代初中国劳动力75%在农业部门,苏联75%在工业部门;苏联已将社会保障网扩展至城乡全体劳动者,而中国享受保障的只有占劳动者总数20%的城市劳动者。这些数据反映了

A.苏联的社会保障优于中国 B.中国改革的阻力相对较小

C.中国的改革成就高于苏联 D.中国的改革开放势在必行

11.在《梨俱吠陀》中,吠舍主要从事土地耕种;被雅利安人所征服的达罗毗茶人中有一部分是没有土地,只能在农村当佃、雇农,或在城市从事屠宰等“不洁”行业的人,充当仆役或奴隶;而“社会高层”的婆罗门则任职祭司。对此理解正确的是

A.文学作品是研究种姓制度的一手史料 B.种姓制是社会矛盾的根源

C.佛教深刻影响着古代印度社会的发展 D.种姓是维护统治秩序的工具

12.496年,法兰克王国墨洛温王朝首领克洛维率领麾下战士接受洗礼,皈依等级森严的基督教;756年,法兰克王国加洛林王朝首领矮子丕平将罗马到拉文那地区的领土献给教皇。这些蛮族领袖的行为旨在

A.建立中央集权的封建国家 B.加强国家的宗教信仰

C.借助宗教取得统治合法性 D.建立政教合一的国家

13.18世纪60年代,北美殖民地经济迅速发展,铁制品行销于西印度群岛,其生产出来的船舶,质好价廉,连英国都大批购买。当时北美的新英格兰是造船业的中心,建造的船舶占英国总领地数量的68%。这些情况

A.加速了北美独立运动的爆发 B.为工业革命创造了条件

C.加剧了对宗主国的不满情绪 D.促进了启蒙思想的产生

14.洛克认为,在“自然状态”下,人们尽管享有无限的自由平等权利及私有财产权,然而在享有这些自然权利时,人们得不到确实的保障,时时刻刻都有遭受他人侵害的危险,这就推动人们通过国家和国王来保护他们的权利。材料反映了洛克

A.主张私有财产神圣不可侵犯 B.认为专制有利于维护民权

C.支持通过社会契约保障权利 D.在人性论上主张人性本恶

15.观察下列图表(甲乙丙丁四国制造业产量占世界总产量比例示意表),其中的乙国应是

A.英国 B.美国 C.德国 D.法国

16.历史地图是展现前人活动与地理空间结合的重要史料。对下图理解准确的是

A.德国实现了统一,西欧走向联合 B.柏林被分区占领,局部热战出现

C.美苏操纵欧洲,北约与华约对峙 D.冷战风云笼罩,造成分裂与对抗

第Ⅱ卷非选择题(共52分)

二、非选择题(本大题共3小题,共52分,其中17题18分,18题16分,19题18分)

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 中国古代农业教育中,除了官方的农业教育外,还有农业科学家的教育和农民自身的传承教育,而农书则是古代农业教育的重要资料。我国现存农书大约260种,在古代科技类书籍中名列前茅。以下为部分农书一览表:

时间 书名 主要内容

先秦 《管子·地员》《吕氏春秋·上农》等四篇 对土壤、农时及耕作、栽培等农业技术进行了初步总结。并认为“夫稼者,为之者人也,生之者地也,养之者天也。”

西汉 《汜胜之书》 记录了以区田法为核心的耕作技术

北魏 《齐民要术》 现存最早的综合性农书,其内容源自前代农书和作者的生产经验,尤其注重系统总结黄河中下游地区农林牧副渔等知识

宋代 陈《农书》 现存最早总结江南水稻栽培技术的农书,依托于作者丰富的农学知识和实践经验,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术

元代 王祯《农书》 综合性农书,其中《农器图谱》记述了大量农业工具。将天、地、人、作物四者连为一体,共同构成农业生产的四大要素

——摘编自胡道静《中国古代典籍十讲》、张景书《中国古代农业教育研究》

材料二 下表为近代中国农业学校设立的相关情况

时间 学校 教授内容

1902年 直隶高等农业学堂 分速成、预备二科,学生均受公费待遇,均授农桑各学。聘请日本人楠原正三、英国人郎德义等讲授英语和动物学等课程,考生要开具三代履历证明身家清白

1910年 京师大学堂农科大学 设农学一门,招收新生17人,后增设农艺化学科,学制4年

1910年 私立安徽高等农业学堂 分设农本科、讲习科;1912年开辟农场、桑园办农业、蚕丝两科,设立养蚕场和丝厂

——时赟《中国高等农业教育近代化研究(1897—1937)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代农书的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国近代农业教育的新变化及原因。(12分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料

公元1000-1870年世界GDP的结构(单位:百分比)

年代 1000 1500 1820 1870

西欧 8.7 17.9 23.6 33.6

西方殖民地 0.7 0. 5 1.9 10.2

东欧和原苏联地区 4.6 5.9 8.8 11.7

日本 2.7 3.1 3.0 2.3

亚洲(不含日本) 67.6 62.1 56.2 36.0

拉丁美洲 3.9 2.9 2.0 2.5

非洲 11.8 7.4 4.5 3.7

全世界 100.0 100.0 100.0 100.0

公元1000-1870年世界人均GDP水平(单位:1990年国际元)

年代 1000 1500 1820 1870

西欧 400 774 1232 1974

西方殖民地 400 400 1201 2431

东欧与原苏联地区 400 483 667 917

日本 425 500 669 737

亚洲(不含日本) 450 572 575 543

拉丁美洲 400 416 665 698

非洲 416 400 418 444

世界 435 565 667 867

——安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

以上材料能够反映出世界经济发展的多种趋势和现象,指出其中两种趋势或现象并予以阐述。(要求:明确经济趋势或现象,史论结合,表述清晰)(16分)

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 儒家“乐”观念的形成可以追溯到孔子。而孔子的“乐”观念则集中体现在其弟子对其言行而进行编纂的儒家经典著作《论语》中。其中对《韶》和《武》两种音乐的观点,对于人生境界的追求,以及对生活的乐观态度这三维度,从中可以大体概括出儒家“乐”观念的基本内容,有力地说明先秦儒家“乐”观念已经初具雏形。孔子在编纂《六经》时,加入自己的观点,在此期间“乐”观念已经初步形成。孔子的毕生追求,是能够建功立业,希望达到人生价值和社会价值的统一。在孔子垂暮之年,发出“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的感慨,体现了一种坚持不懈的追求,表达了一种渴望建功立业,实现自己的人生价值。

——班小舒《先秦儒家“乐”的观念研究》

材料二 苏格拉底在建构理想城邦时认为,进行音乐教育有利于培养理想城邦守卫者的美德。音乐教育的培养方式是让受教育者全身心地扮演某个角色,“当他就像另一个人那样言说时”,受教育者“完全同化于那个故事中的角色”。守卫者需要模仿那些勇敢、明智、虔敬、自由的人。持续的模仿会让守卫者在言行与思想上形成“习惯”与“天性”。受到良好音乐教育的人会对那些美好事物感到快乐并培育出节制的美德。如果能够按照苏格拉底所设想的那样,一个人从小就接受良好的音乐教育,等其有了理性判断,感性和理性达成和谐从而形成完整的美德,那么就不会出现所谓的“自愿做恶”(“不自制”)的问题。

——盛传婕《柏拉图对快乐主义的接纳与拒斥》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子“乐”观念的特点。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析归纳苏格拉底与孔子对于“乐”观点的不同点及原因。(10分)

湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三下学期第六次月考

历史参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B D D C D A A D B B D C A C C D

1.B【解析】根据新石器时代辽西小河沿文化和内蒙古中南部海生不浪文化的陶器比较图和所学可知,两地的陶器在形状、纹饰上有交流和联系,B项正确。材料主要体现的是文明间的相似性和交融,排除A项;没有同一地址的不同时期的陶器进行比较,无法说明贫富分化加剧,排除C项;图片体现不出陶器制作技术的发展,排除D项。

2.D【解析】根据本题时间信息可知准确时空是:秦汉中国。根据材料“直到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府”可知,钱穆认为秦汉时期中国建立了体系完整的政府,即官僚系统建立起来,而这一系统建立的标志是郡县制的推广,D项正确;先秦时期最高统治者尚未实现权力的集中,排除A项;秦代以前通过分封制管理地方,分封制初期具有巩固统治的效果,并非无法掌控地方,排除B项;“封建”是指封邦建国,并非大一统,排除C项。

3.D【解析】根据材料“统治者认为前朝土地法令太过严苛,于是规定凡是已经开垦的山泽‘听不追夺’”可知,刘宋政权的统治者采取了宽松的土地政策,对封建地主原有的土地占有情况不予争夺,仍然维持现状。由此可见,该法令具有保护豪强地主既得利益的作用,D项正确;材料未涉及小农经济恢复的信息,A项与题干主旨不符,排除;该法令加剧了土地兼并的状况,排除B项;“土地的平均分配”表述有误,与题干信息及史实不符,排除C项。

4.C【解析】根据材料“唐朝的青釉凤首龙柄壶,该壶的制造既吸取了波斯萨珊王朝(226-642年)金银造型的特点,又融入了我国传统的龙凤装饰艺术”可知,该壶融合了波斯和中国文化,反映出唐朝中外文化的深度交流,C项正确;材料中没有制资技艺的信息,无法推断其是否高超,排除A项;材料没有涉及陶瓷技术的传播,与材料主旨不符,排除B项;材料反映的是中外文化交流,中国与波斯之间不是民族交融的范畴,排除D项。

5.D【解析】根据材料“将所编报状抄送枢密院,经枢密院审定,再据此发抄”可知,这一变化表明宋朝传播制度的创新,中央加强对文书的控制,从而加强专制集权,D项正确;材料表明枢密院对进奏院编定文书有一定的制约的结论,无法得出进奏院对枢密院权力的制约的结论,排除A项;材料只表现出枢密院对进奏院文书编辑的制约与管理,并非掌控编辑权,排除B项;枢密院只是审核文书,并不能确保奏令的准确性,排除C项。

6.A【解析】根据材料“穿长靴、戴护膝”“蹴鞠竞技”等可以看出,这一时期外貌柔弱的女子身着蹴鞠服饰参与蹴鞠竞技,展现了女性的力量美和健康美,A项正确;材料无法反映全社会的运动风气,排除B项;当时女性仍深受理学束缚,排除C项;魏晋时期的仕女图主要展现的是女性潇洒飘逸、气度高贵的风姿,与蹴鞠图中的仕女形象明显迥异,排除D项。

7.A【解析】根据材料可知,五口通商时期,西方列强正处于商品输出为主阶段,这一时期近代西方国家的驻华领事多由商人兼任,而商人长期在中国,对中国的形势有一定的了解,便利了列强协调对华政策,A项正确;鸦片战争后,中国被卷入资本主义世界市场,列强开始在中国进行商品输出和资本输出,不是加剧,排除B项;第二次工业革命后列强对华侵略以资本输出为主,排除C项;第二次鸦片战争后,中国的半殖民地化大大加深,排除D项。

8.D【解析】1935年华北事变使得中日民族矛盾成为中国社会主要矛盾,而蒋介石此时主要目标仍旧是剿灭红军,法西斯主义的“反共”口号成为他剿灭红军的重要理论支持,故选D项;蒋介石此时奉行“攘外必先安内”政策,重心在反共而不是与日本媾和,排除A项;国民政府主要通过货币政策等经济手段渡过经济危机,排除B项;蓝衣社的主要工作方向并非争取西方支持,排除C项。

9.B【解析】1952年国家提出的一系列政策,加强了对经济的计划性指导,其本质目的就是完成1949-1952年的任务,恢复国民经济水平,故选B项。1953-1957年第一个五年计划的提出是在中国进行社会主义革命,建立社会主义的经济模式,1952年时仍旧为新民主主义的经济政策,排除A、C两项;完成反帝反封的任务是通过一系列政策实现,经济政策主要是为了国民经济的恢复,排除D项。

10.B【解析】材料中提到苏联和东欧改革未取得实质性突破,同时对20世纪80年代初中苏情况进行对比,苏联较高的工业化人口占比和完善的社会保障网使得改革需要触及的面较大,从而决定了改革的难度阻力较大,而中国则相对较小,故选B项。苏联的社会保障优于中国不是材料反映的情况的主旨,排除A项;材料没有对中苏改革成就进行对比,排除C项;20世纪80年代中国已经实行改革开放,排除D项。

11.D【解析】根据材料“《梨俱吠陀》“吠舍主要从事土地耕种”“没有土地,只能在农村当佃、雇农,或在城市从事屠宰等‘不洁’行业的人,充当仆役或奴隶”“婆罗门则任职祭司”可知,种姓制度与所属阶层的职业紧密联系,是维护高等种姓特权的工具,D项正确;“一手史料”说法错误,其属于文学作品,排除A项;经济基础是造成社会矛盾的根源,并非材料现象,排除B项;材料未涉及佛教,排除C项。

12.C【解析】法兰克王国墨洛温和加洛林两个王朝的领袖都加强与基督教联系,就是为了赋予自身夺取政权行为以合法性,故选C项。欧洲最早确立封建中央集权的国家是西、葡,且材料中为两个王朝初立,更多为稳固统治,排除A项;宗教信仰为手段,其目的是取得统治合法性,排除B项;法兰克王国并未成为政教合一的国家,排除D项。

13.A【解析】材料中体现的是北美殖民地在英国经济体系中的重要性,这刺激了英国对殖民地的进一步压榨,加速了北美独立运动的爆发,故选A项。工业革命所需要的各项条件如市场、原料等都未在材料中体现,排除B项;材料这些情况刺激了英国加大剥削,剥削的增加激发了北美人们的不满情绪,而并不是因为经济发展加剧了不满,排除C项;启蒙思想产生于欧洲,排除D项。

14.C【解析】材料中洛克认为要保护自然权利不受侵害,人们让国家和国王来保护他们的权利,这体现了社会契约论思想,故选C项。A项不是材料主旨,排除;洛克作为启蒙思想家,主张对君权进行限制,排除B项;材料主要阐述权利的归属和保障问题,不涉及人性本质,排除D项。

15.C【解析】据图表信息可知,在1860—1900年处于工业革命时期,这一时期甲国制造业产量占世界总产量比例下降,但依然占有一定比例。结合所学第二次工业革命的相关知识可知,第一次工业革命中英国成为“世界工厂”,占比最高,第二次革命中被美国超过,因此甲国为英国,排除A项;美国在第二次工业革命中占比最高,丙是美国,排除B项;德国在第二次工业革命中占比上升,但并未超过英国,乙是德国,故选C项;法国在第二次工业革命中占比下降,且在第一次工业革命中占比少于英国,丁是法国,排除D项。

16.D【解析】据地图信息可知,1945-1949年德国被英、美、法、苏四国分区占领,且德意志联邦共和国和德意志民主共和国于1949年相继成立,反映了当时冷战已经开始,德国分裂,D项正确;两德实现统一在1990年,时间上与材料不符,排除A项;柏林当时被分区占领,但局部热战并未在德国爆发,且材料信息看不出局部热战的爆发,排除B项;华约建立于1955年,排除C项。

二、非选择题(本大题共3小题,共52分,其中17题18分,18题16分,19题18分)

17.(1)重视农业技术和生产经验的总结;强调对传统农业生产方式的传承;重视农业思想教育,形成独特的农业哲学体系;重视应用性,忽视规律性总结。(每点两分,任答三点即可,6分)

(2)新变化:引进西方近代农业教学思想,聘请外国教师教学;拥有近代的农业教学科系;理论教学与实践并重;出现了私立的专门农业学校。(8分)

原因:自然经济逐渐解体,民族资本主义经济产生并初步发展;近代以来思想启蒙运动的影响,新思想不断传播;戊戌变法和清末新政的推动。(任答2点计4分)

18.

等次及得分 评分标准

一等(14~16分) 史实准确;趋势或现象描述准确,对趋势或现象的阐述全面;符合逻辑;表述清晰

二等(10~12分) 史实较准确;趋势或现象描述较全面,对趋势或现象的阐述较全面;逻辑关系较好;表述较清晰

三等(6~8分) 史实不够准确;逻辑关系较混乱;表述不够清晰

四等(0~4分) 史实不准确;逻辑关系混乱;表述不清晰

19.(1)“乐”观念分为对音乐、对人生境界和对生活的乐观态度三个方面;人生价值与社会价值的统一,体现出高度的社会责任感;体现儒家的“仁”的思想主张;积极向上的思想氛围。(8分)

(2)不同:苏格拉底“乐”的培养更侧重于个人品质和性格的养成,孔子“乐”的培养最终归宿是个人与社会的价值的结合。(4分)

原因:政治:孔子所处的春秋时期是社会大变革的时代,社会动荡促使儒家“乐”思想关注社会价值;苏格拉底处于希腊城邦时代,强调培养公民个人素养。

经济:中国农业文明形态更强调集体的重要性,希腊的工商业文明则侧重个人发展。

思想:春秋时期“士”的崛起和私学的兴起,学术以团体为主;古希腊人文主义思想的影响。(6分)

同课章节目录