阶段性综合复习训练(考查第三单元、第四单元内容)(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 阶段性综合复习训练(考查第三单元、第四单元内容)(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 732.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-02 16:59:43 | ||

图片预览

文档简介

阶段性综合复习训练(考查第三单元、第四单元内容)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.约达尼斯的著作《拜占庭》载:“长期以来,如果没有哥特人的帮助,罗马军队在对抗任何民族的战斗中显然都要费很大的劲,所以他们经常向哥特人请求援军。君士坦丁大帝的政府也曾召唤约4000哥特人,以修建君士坦丁堡。”这反映了哥特人的迁徙( )

A.助推了罗马的发展与强大 B.推动了农耕与游牧文明深入交流

C.给世界带来了灾难与战争 D.深刻改变了亚欧大陆的政治格局

2.从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区。他们或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合,分别形成赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人,先后建立了赫梯帝国、波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国等大帝国。这反映了民族迁徙( )

A.产生了古代世界许多显赫一时的国家 B.推进了不同文明发展趋势的一致性

C.利于人类社会文明发展 D.是文明发展的根本原因

3.明清以来,“闽、粤之轻生往海外者,冒风涛、蹈覆溺而不顾……一往海外,鲜回家者”。出现该现象的主要原因是( )

A.大航海时代的到来 B.国内政治经济环境恶劣

C.东南亚开发的需求 D.资本主义萌芽产生发展

4.伴随着匈奴西征,日耳曼人掀起了民族大迁徙的狂潮,摧毁了西罗马帝国。入主西欧后,日耳曼人首先把没收来的土地分封给自己的亲兵、廷臣和主教,因此军事首领成为国王,亲兵成了贵族,原来简单的氏族组织因形势的需要变成国家组织。这说明日耳曼人的迁徙( )

A.促进了西欧的封建化 B.摧毁了古罗马帝国的文化

C.增强了区域文化认同 D.推动希腊文化中心的转移

5.20世纪70年代,澳大利亚广播管理委员会规定:保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译。这一规定( )

A.是多元文化主义的体现 B.给移民融入带来阻碍

C.促成英语主体地位确立 D.有利于种族和谐共存

6.鸦片战争后,西餐开始在一些口岸城市流行。到清末,许多大中城市已出现了以营利为主的“番菜馆”、“面包房”和“咖啡店”,不少中国食店也增设了西餐和日本料理。这表明( )

A.近代西餐开始影响国人生活 B.列强侵略加深民族危机严重

C.跨国经营成为新的营利方式 D.西方饮食文化已影响到中国

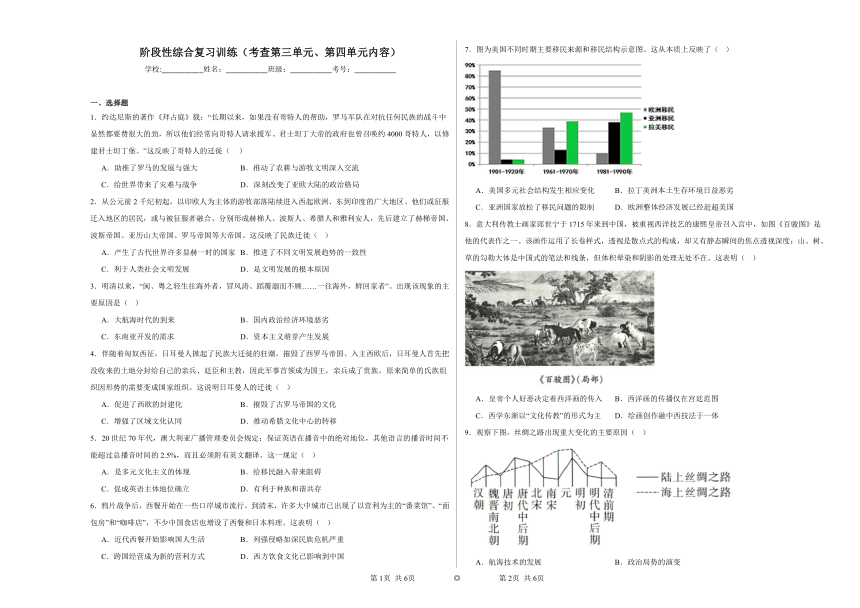

7.图为美国不同时期主要移民来源和移民结构示意图。这从本质上反映了( )

A.美国多元社会结构发生相应变化 B.拉丁美洲本土生存环境日益恶劣

C.亚洲国家放松了移民问题的限制 D.欧洲整体经济发展已经赶超美国

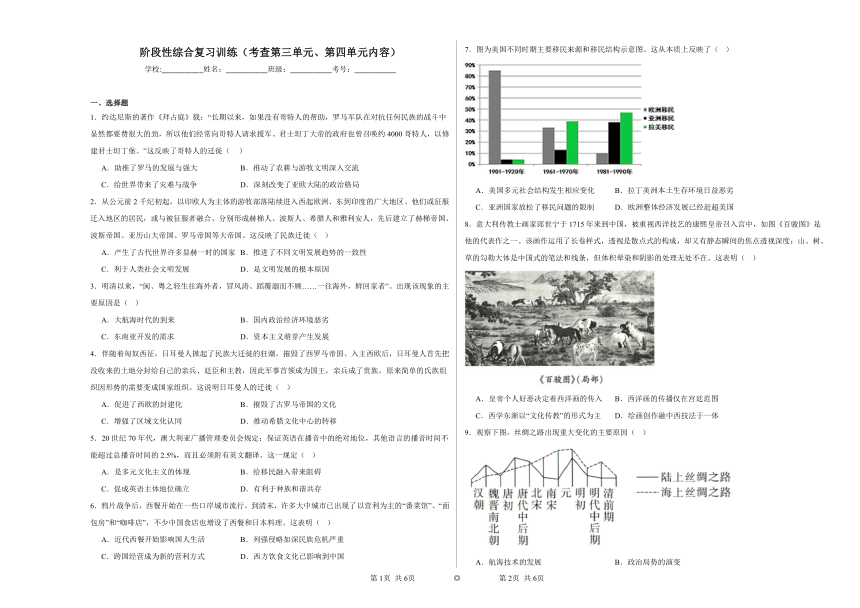

8.意大利传教士画家郎世宁于1715年来到中国,被重视西洋技艺的康熙皇帝召入宫中,如图《百骏图》是他的代表作之一。该画作运用了长卷样式,透视是散点式的构成,却又有静态瞬间的焦点透视深度;山、树、草的勾勒大体是中国式的笔法和线条,但体积晕染和阴影的处理无处不在。这表明( )

A.皇帝个人好恶决定着西洋画的传入 B.西洋画的传播仅在宫廷范围

C.西学东渐以“文化传教”的形式为主 D.绘画创作融中西技法于一体

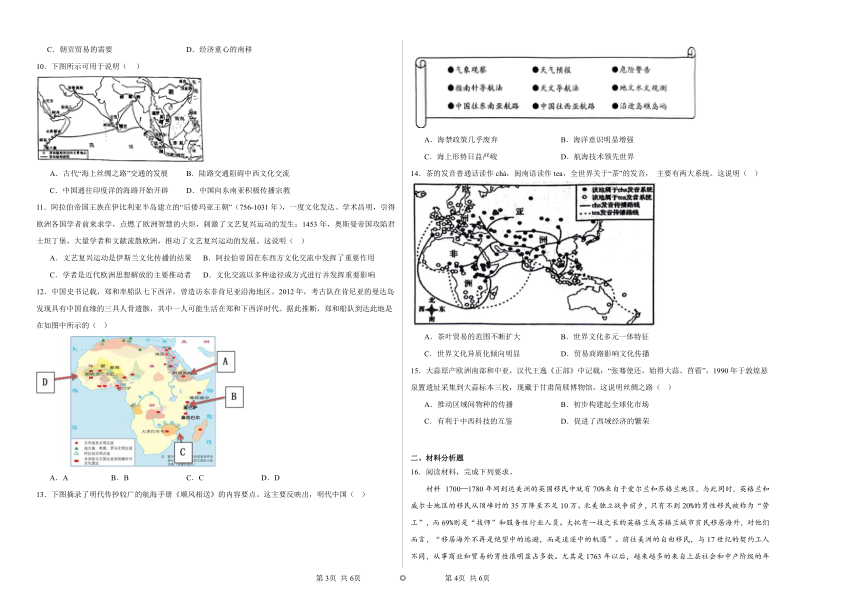

9.观察下图,丝绸之路出现重大变化的主要原因( )

A.航海技术的发展 B.政治局势的演变

C.朝贡贸易的需要 D.经济重心的南移

10.下图所示可用于说明( )

A.古代“海上丝绸之路”交通的发展 B.陆路交通阻碍中西文化交流

C.中国通往印度洋的海路开始开辟 D.中国向东南亚积极传播宗教

11.阿拉伯帝国王族在伊比利亚半岛建立的“后倭玛亚王朝”(756-1031年),一度文化发达、学术昌明,引得欧洲各国学者前来求学,点燃了欧洲智慧的火炬,刺激了文艺复兴运动的发生;1453年,奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡,大量学者和文献流散欧洲,推动了文艺复兴运动的发展。这说明( )

A.文艺复兴运动是伊斯兰文化传播的结果 B.阿拉伯帝国在东西方文化交流中发挥了重要作用

C.学者是近代欧洲思想解放的主要推动者 D.文化交流以多种途径或方式进行并发挥重要影响

12.中国史书记载,郑和率船队七下西洋,曾造访东非肯尼亚沿海地区。2012年,考古队在肯尼亚的曼达岛发现具有中国血缘的三具人骨遗骸,其中一人可能生活在郑和下西洋时代。据此推断,郑和船队到达此地是在如图中所示的( )

A.A B.B C.C D.D

13.下图摘录了明代传抄较广的航海手册《顺风相送》的内容要点。这主要反映出,明代中国( )

A.海禁政策几乎废弃 B.海洋意识明显增强

C.海上形势日益严峻 D.航海技术领先世界

14.茶的发音普通话读作chá,闽南语读作tea,全世界关于“茶”的发音, 主要有两大系统。这说明( )

A.茶叶贸易的范围不断扩大 B.世界文化多元一体特征

C.世界文化异质化倾向明显 D.贸易商路影响文化传播

15.大蒜原产欧洲南部和中亚,汉代王逸《正部》中记载:“张骞使还,始得大蒜、苜蓿”,1990年于敦煌悬泉置遗址采集到大蒜标本三枚,现藏于甘肃简牍博物馆。这说明丝绸之路( )

A.推动区域间物种的传播 B.初步构建起全球化市场

C.有利于中西科技的互鉴 D.促进了西域经济的繁荣

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 1700—1780年间到达美洲的英国移民中就有70%来自于爱尔兰和苏格兰地区,与此同时,英格兰和威尔士地区的移民从顶峰时的35万降至不足10万。北美独立战争前夕,只有不到20%的男性移民被称为“劳工”,而69%则是“技师”和服务性行业人员。大批有一技之长的英格兰或苏格兰城市贫民移居海外,对他们而言,“移居海外不再是绝望中的逃避,而是追逐中的机遇”。前往美洲的自由移民,与17世纪的契约工人不同,从事商业和贸易的男性很明显占多数。尤其是1763年以后,越来越多的来自上层社会和中产阶级的年轻人移民来到殖民地,从事商业活动或是在军队和当地政府中谋职。

——摘编自张亚东《试论18世纪英国的海外移民》

材料二 郑和下西洋后,“闽广之民,造舟涉海,趋之若鹜”,出现了大批国人移民定居东南亚的现象。鸦片战争后,农民起义不断,统治阶级往往对参加反抗斗争的农民进行残酷报复,使得人民流离失所,大批逃往南洋。突如其来的社会经济变迁又造成了一大批失业者,他们为了养家糊口,纷纷下南洋以求发展。列强通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工。半个世纪里,就有约200万华工被诱骗至东南亚地区进行苦力劳动。

——摘编自庄国土《论中国人移民东南亚的四次大潮》

(1)根据材料一、概述18世纪英国人移民北美的变化,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料一、二、指出与18世纪英国人移民北美相比,19世纪中后期华人移民东南亚的特点,并结合所学知识说明当时华人移民东南亚的原因。

17.阅读材料,回答问题。

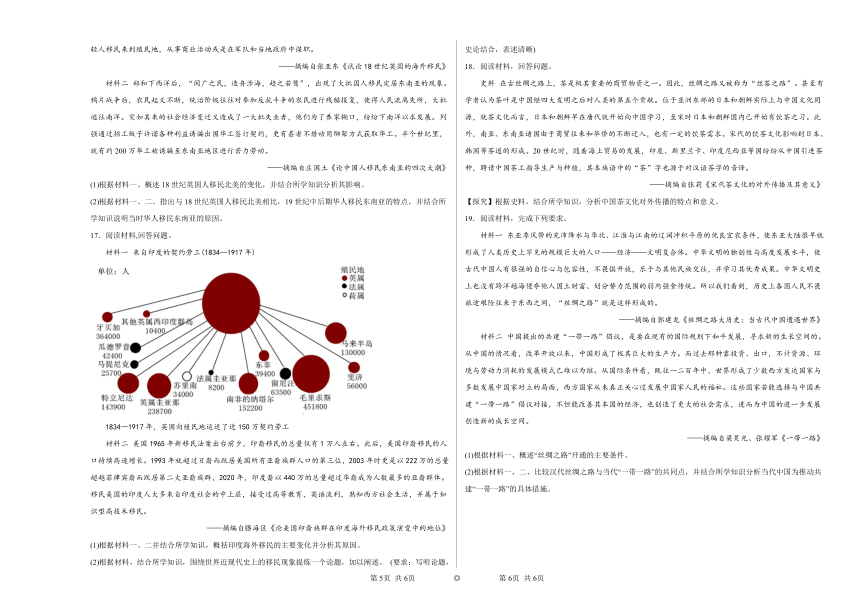

材料一 来自印度的契约劳工(1834—1917年)

1834—1917年,英国向殖民地运送了近150万契约劳工

材料二 美国1965年新移民法案出台前夕,印裔移民的总量仅有1万人左右。此后,美国印裔移民的人口持续高速增长。1993年就超过日裔而跃居美国所有亚裔族群人口的第三位,2003年时更是以222万的总量超越菲律宾裔而跃居第二大亚裔族群,2020年,印度裔以440万的总量超过华裔成为人数最多的亚裔群体。移民美国的印度人大多来自印度社会的中上层,接受过高等教育,英语流利,熟知西方社会生活,并属于知识型高技术移民。

——摘编自滕海区《论美国印裔族群在印度海外移民政策演变中的地位》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括印度海外移民的主要变化并分析其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,围绕世界近现代史上的移民现象提炼一个论题,加以阐述。 (要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

18.阅读材料,回答问题。

史料 在古丝绸之路上,茶是极其重要的商贸物资之一。因此,丝绸之路又被称为“丝茶之路”。甚至有学者认为茶叶是中国继四大发明之后对人类的第五个贡献。位于亚洲东部的日本和朝鲜实际上与中国文化同源,就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习。此外,南亚、东南亚诸国由于商贸往来和华侨的不断迁入,也有一定的饮茶需求。宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成。20世纪时,随着海上贸易的发展,印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国纷纷从中国引进茶种,聘请中国茶工指导生产与种植,其本族语中的“茶”字也源于对汉语茶字的音译。

——摘编自张莉《宋代茶文化的对外传播及其意义》

【探究】根据史料,结合所学知识,分析中国茶文化对外传播的特点和意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 东亚季风带的充沛降水与华北、江淮与江南的辽阔冲积平原的优良宜农条件,使东亚大陆很早就形成了人类历史上罕见的规模巨大的人口——经济——文明复合体。中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性,不畏惧开放,乐于与其他民族交往,并学习其优秀成果。中华文明史上也没有跨洋越海侵夺他人国土财富、划分势力范围的弱肉强食传统。所以我们看到,历史上各国人民不畏旅途艰险往来于东西之间,“丝绸之路”就是这样形成的。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史:当古代中国遭遇世界》

材料二 中国提出的共建“一带一路”倡议,是要在现有的国际规则下和平发展,寻求新的生长空间的。从中国的情况看,改革开放以来,中国形成了极其巨大的生产力。而过去那种靠投资、出口,不计资源、环境与劳动力消耗的发展模式已难以为继。从国际条件看,既往一二百年中,世界形成了少数西方发达国家与多数发展中国家对立的局面,西方国家从未真正关心过发展中国家人民的福祉。这些国家若能选择与中国共建“一带一路”倡议对接,不但能改善其本国的经济,也创造了更大的社会需求,进而为中国的进一步发展创造新的成长空间。

——摘编自梁昊光、张耀军《一带一路》

(1)根据材料一、概述“丝绸之路”开通的主要条件。

(2)根据材料一、二、比较汉代丝绸之路与当代“一带一路”的共同点,并结合所学知识分析当代中国为推动共建“一带一路”的具体措施。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。根据材料“他们经常向哥特人请求援军”“曾召唤约4000哥特人,以修建君士坦丁堡”可知,迁徙的哥特人帮助了罗马军队,还参与修建了君士坦丁堡,有利于罗马的发展与强大,A项正确;材料强调的是哥特人对罗马发展强大的影响,没有强调农耕文明与游牧文明的“深入”交流,排除B项;材料反映的是哥特人对罗马发展强大的推动,而非带来战争与灾难,排除C项;材料仅涉及对罗马的改变,没有涉及整个欧亚大陆的政治格局,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前2千纪初起(欧亚大陆)。根据材料“他们或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合,分别形成赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人,先后建立了赫梯帝国、波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国等大帝国”和所学知识可知,各民族在迁徙的过程中,必然有吸收与融合,进而推动亚欧大陆区域文化发展,C项正确;材料反映了民族迁徙利于人类社会文明发展,A项不符合材料主旨,排除A项;B项说法夸大且绝对,民族迁徙有利于文明发展,但不可能不同文明发展趋势都呈现一致性,排除B项;民族迁徙有利于文明发展,但不是文明发展的根本原因,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:明清时期(中国古代)。根据材料可知,明清时期福建、广州冒险到海外者,很少有再回国的,这主要是明清时期君主专制的强化,政治黑暗及人口的增加,造成人地矛盾突出引起的,B项正确;大航海时代的到来与明清时中国人移民海外无关,排除A项;东南亚开发的需要不是引起中国人移民海外的主要原因,排除C项;资本主义萌芽产生与明清时期移民无关,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:中古西欧。根据材料可知,日耳曼人在摧毁西罗马后,将获得的土地进行分封,将原来氏族组织变成国王——贵族这样的国家组织,说明了日耳曼人的迁徙促进了西欧的封建化,A项正确;材料强调日耳曼人的迁徙对西欧社会发展的影响,与罗马帝国的文化无关,排除A项;材料未涉及文化认同的信息,排除C项;亚历山大东征推动希腊文化中心的东移,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干设问词,可知是影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:20世纪70年代的澳大利亚。材料“保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译”体现的是澳大利亚政府对英语在播音中绝对地位的保护,该行为不利于移民融入当地社会,B项正确;材料未涉及多元文化主义,仅体现的是英语的发展,排除A项;澳大利亚英语被广泛认同是在19世纪,排除C项;该规定不利于种族之间的和谐共存,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清时期(中国)。据材料“到清末,许多大中城市已出现了以营利为主的‘番菜馆’、‘面包房’和‘咖啡店’,不少中国食店也增设了西餐和日本料理”及所学知识可知,伴随着西方列强对中国的侵略,大量西方人进入中国,在许多大中城市出现了专门经营西方饮食的店铺,甚至一些中国食店也增设西餐和日本料理,反映了西方饮食文化对中国的影响,D项正确;材料只涉及中国的一些城市出现了对西餐的经营,但材料没有涉及这些店铺的西餐主要针对国人还是在中国生活的外国人,不能反映西餐影响国人,排除A项;中国出现盈利目的为主西餐店并非对中国主权的迫害,并非民族危机的体现,排除B项;材料中反映当时是中国大中城市出现西餐店,还有中国的食店出售西餐,并非跨国的经营,排除C项。故选D项。

7.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1901—1990年(美国)。根据材料中的图表可知,美国是一个移民国家,且各个时期移民的来源是不同的,从1901年移民多来自欧洲,到1990年移民多来自拉丁美洲,从本质上说明了美国多元社会结构发生了变化,A项正确;拉丁美洲是美国移民的一个重要来源,但不能简单地推断是拉丁美洲本土生存环境日益恶劣的结果,移民的原因是复杂的,涉及经济、政治、社会等多个因素,排除B项;并不是所有亚洲国家都放松了对移民问题的限制,排除C项;欧洲整体经济发展并没有赶超美国,与史实不符,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。根据材料和所学可知,《百骏图》是郎世宁将中西技法完美融合的杰作。在技法上,他运用西方素描的画法,同时结合中国传统山水的表现手法,创造出独特的艺术风格。这表明在绘画创作中,中西技法可以融为一体,相互借鉴,从而创造出新的艺术表现形式,D项正确;西洋画的传入是早期西学东渐的客观结果,皇帝的好恶决定其传入表达绝对化且与史实不符,排除A项;题干只涉及西洋画的绘画特点,而并未提及西洋化传播的空间范围,排除B项;材料信息只提到郎世宁传教士的身份,并没有涉及传教的内容,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是原因题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代中国。根据材料和所学可知,海上丝绸之路和陆上丝绸之路发展的主要原因受到政治局势及国家政策的影响,如魏晋时期、两宋时期,社会环境动荡,陆上丝绸之路受到阻碍,海上丝绸之路发展较快,明清时期,受到海禁政策的影响,海上丝绸之路发展受阻,B项正确;航海技术发展是原因之一,非主要原因,排除A项;朝贡贸易是指古代中国的封建王朝与周边及海外各国建立起来的一种寓政治和经济为一体的对外政策,与材料无关,排除C项;经济重心南移完成是在宋朝,无法解释宋以后的发展,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是古代世界。根据图示内容可知,图示中的路线是从中国沿海出发,抵达红海、非洲东海岸等地区。结合所学内容可知,这是古代海上丝绸之路的路线图,所以图示内容可以用于说明古代海上丝绸之路交通的发展,A项正确;陆路交通是有利于中西文化交流的,排除B项;“开始开辟”的说法无从体现,排除C项;中国没有向东南亚传播宗教,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯帝国、奥斯曼帝国)。根据材料意思可知,后倭玛亚王朝一度文化发达、学术昌明,引得欧洲各国学者前来求学,促进文化交流,奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡,大量学者和文献流散欧洲,同样也促进了文化的交流,这说明文化交流既有和平方式也有战争方式,两种方式都在文化交流过程中发挥作用,D项正确;文艺复兴运动是资本主义经济发展的结果,排除A项;阿拉伯帝国在东西方文化交流中的确起到重要作用,但这只是材料部分意思,排除B项;学者在近代欧洲思想解放中起到重要作用,但不能说是主要推动者,排除C项。故选D 项。

12.B

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是明朝。根据材料是在肯尼亚发现具有中国血缘的三具人骨遗骸,而肯尼亚位于非洲东部,北与埃塞俄比亚接壤,可知B是肯尼亚,B项正确;A项是埃塞俄比亚,排除A项;C项是非洲南部,排除C项;D项是非洲西部,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是明朝时期。根据材料可知,《顺风相送》是一部航海科普类的手抄孤本书,记载了中国人航海线路及沿途山川地形,该书在当时传抄较广,体现了海洋意识的增强,B项正确;明清时期,厉行海禁政策,排除A项;材料未涉及海上形势日益严峻的相关信息,不符合题意,排除C项;材料并未对比中国与其他国家的航海技术,无法得出领先世界的结论,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:古代和近代(世界)。根据材料中的图例及传播路线可知cha的发音主要分布在欧亚大陆,是沿着丝绸之路通过陆上传播的,tea的发音主要分布在东南亚、非洲和欧洲,是沿着新航路开辟后的海上航线传播的,说明贸易商路影响文化传播,D项正确;材料并未比较不同时期茶叶贸易范围,无法得出茶叶贸易的范围不断扩大,排除A项;茶文化主要起源于中国,关于“茶”的发音体现了国际茶叶贸易和茶文化的传播,不能体现世界各地文化的多元特色,排除B项;全世界关于“茶”的发音,主要有两大系统,而非在世界各地都各有不同,不能体现世界文化异质化,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:西汉时期,原产欧洲南部和中亚的大蒜经张骞出使西域带到敦煌地区。说明了西汉时期的张骞出使西域后,丝绸之路推动了欧洲南部和中亚与中原地区(敦煌)间大蒜这一物种的转播,A项正确;仅从大蒜原产欧洲南部和中亚被引进敦煌地区一事,无法说明初步构建起全球化市场,排除B项;材料信息没有涉及中西科技,排除C项;仅从材料大蒜原产欧洲南部和中亚被引进敦煌地区一事,也无法说明西域经济的繁荣,排除D项。故选A项。

16.(1)变化:英格兰和威尔士地区移民锐减,而爱尔兰和苏格兰人骤增(移民主要来源地变化);移民中拥有技术、一定社会地位及人身自由的人的比例上升(移民主体构成的变化);移民从事职业的变化,多数人不再从事契约劳工的工作(移民职业的变化)。

影响:为移民找到了新的生活与发展空间;推动北美地区的开发;有利于美利坚民族的形成与发展;促进了商业贸易;促进北美地区文化的多元化;促进了北美殖民地的治理水平。

(2)特点:规模大;持续时间长;移民方式多样;主要从事苦力劳动等。

原因:鸦片战争后,清政府被迫允许华工出国;农民起义失败后,为了躲避清政府的镇压;自然经济逐步解体,大量失业人口形成;国人移民东南亚有历史传统;华人的家族聚居投亲传统;西方殖民者对劳工的渴求。

【详解】(1)本题是对比类、影响类材料分析题。变化:依据材料“ 1700—1780年间到达美洲的英国移民中就有70%来自于爱尔兰和苏格兰地区,与此同时,英格兰和威尔士地区的移民从顶峰时的35万降至不足10万。”可知,英格兰和威尔士地区移民锐减,而爱尔兰和苏格兰人骤增(移民主要来源地变化);依据材料“北美独立战争前夕,只有不到20%的男性移民被称为“劳工”,而69%则是“技师”和服务性行业人员。”可知,移民中拥有技术、一定社会地位及人身自由的人的比例上升(移民主体构成的变化);依据材料“前往美洲的自由移民,与17世纪的契约工人不同,从事商业和贸易的男性很明显占多数。”可知,移民从事职业的变化,多数人不再从事契约劳工的工作(移民职业的变化)。

影响:依据材料“大批有一技之长的英格兰或苏格兰城市贫民移居海外,对他们而言,‘移居海外不再是绝望中的逃避,而是追逐中的机遇’。”可知,为移民找到了新的生活与发展空间;依据材料“尤其是1763年以后,越来越多的来自上层社会和中产阶级的年轻人移民来到殖民地,从事商业活动或是在军队和当地政府中谋职。”可知,促进了商业贸易和促进了北美殖民地的治理水平;依据材料信息并结合所学知识可知,英国大量移民移居美洲,有利于美利坚民族的形成与发展、推动北美地区的开发和促进北美地区文化的多元化。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。特点:依据材料信息可知,郑和下西洋后移民、鸦片战争后移民,时间持续长达数百年;依据材料“ 郑和下西洋后,“闽广之民,造舟涉海,趋之若鹜”,出现了大批国人移民定居东南亚的现象。”、“鸦片战争后,农民起义不断,统治阶级往往对参加反抗斗争的农民进行残酷报复,使得人民流离失所,大批逃往南洋。”、“突如其来的社会经济变迁又造成了一大批失业者,他们为了养家糊口,纷纷下南洋以求发展。”可知,规模大;依据材料信息可知,战争移民、列强诱惑移民、经济变迁引起移民、郑和下西洋引起潮流移民,等多种方式可知,移民方式多样;依据材料“半个世纪里,就有约200万华工被诱骗至东南亚地区进行苦力劳动。”可知,主要从事苦力劳动等。

原因:依据材料“鸦片战争后,农民起义不断,统治阶级往往对参加反抗斗争的农民进行残酷报复,使得人民流离失所,大批逃往南洋。”可知,农民起义失败后,为了躲避清政府的镇压;依据材料“突如其来的社会经济变迁又造成了一大批失业者,他们为了养家糊口,纷纷下南洋以求发展。”可知,自然经济逐步解体,大量失业人口形成;依据材料“郑和下西洋后,‘闽广之民,造舟涉海,趋之若鹜’,出现了大批国人移民定居东南亚的现象。”可知,国人移民东南亚有历史传统;依据材料信息可知,国人移民东南亚有历史传统,大量华工移民东南亚,华人的家族聚居投亲传统;依据材料“列强通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工。”可知,西方殖民者对劳工的渴求。依据材料信息可知,自然经济解体引起移民、列强诱惑移民,战争因素引发移民,面对大量国人移民东南亚,清政府被迫允许华工出国。

17.(1)变化:从被迫到主动/从契约劳工到知识移民;从体力劳动移民到技术移民/从低技术水平到高技术水平;从欠发达地区到发达国家/从殖民地到西方发达国家。

原因:美国移民政策的变化;第三次科技革命;印度经济发展较低限制了高技术人才的发展空间;印度移民较为熟悉英美文化。

(2)[示例]

论题:时代发展影响移民现象

近代随着西方列强的殖民侵略,亚非拉沦为了西方列强的殖民地半殖民地。为了满足殖民地对于劳动力的需要,列强通过奴隶贸易和契约劳工等方式向殖民地大量迁移人口。大规模的人口迁移极大地改变了被迁入地区的人口构成,客观上也推动了不同文化的交流。

两次世界大战沉重打击了帝国主义和殖民主义的力量,亚非拉殖民地民族解放运动不断发展,最终实现了民族独立。独立以后的第三世界经济虽迅速发展,但受限于不合理的国际经济秩序,相比西方列强仍有很大差距,为了寻求更好的工作机会,第三世界大量高技术人才纷纷向西方发达国家移民,为西方发达国家的发展提供了劳动力的同时,大量侨汇也对第三世界经济发展提供了有利条件。

因此,世界范围内的移民现象深受时代影响,具有明显的时代性,呈现出不同特征。同时,也对人类社会产生了深远的影响。

【详解】(1)本题是特点类和原因类材料分析题。时空是1834—1917年(印度)。变化:根据材料“移民美国的印度人大多来自印度社会的中上层,接受过高等教育,英语流利,熟知西方社会生活,并属于知识型高技术移民。”并结合所学可知,印度在历史上是殖民地,从被迫到主动/从契约劳工到知识移民;从体力劳动移民到技术移民/从低技术水平到高技术水平;从欠发达地区到发达国家/从殖民地到西方发达国家。原因:根据材料“美国1965年新移民法案出台”可以得出,美国移民政策的变化;结合所学可知,印度经济发展不平衡,城乡差距、地区差距较大,导致许多居住在较贫困地区的印度人移民至经济更加发达的国家,以改善其生活水平;随着印度教育体系的发展,越来越多的印度人受到了高水平教育,这些受过良好教育的人往往更有文化底蕴和实际能力,可以更好地融入外国社会并拥有更好的职业发展机会;对于那些对就业市场感到不满意的人,移民成为一种更好的选择。可以概括出,第三次科技革命;印度经济发展较低限制了高技术人才的发展空间;印度移民较为熟悉英美文化。

(2)本题是论述题之历史事物阐释题,时空是世界近现代史。根据材料“印度海外移民的主要变化”可以得出论题:时代发展影响移民现象。阐释:结合所学可知,近代随着西方列强的殖民侵略,亚非拉沦为了西方列强的殖民地半殖民地。为了满足殖民地对于劳动力的需要,列强通过奴隶贸易和契约劳工等方式向殖民地大量迁移人口。大规模的人口迁移极大地改变了被迁入地区的人口构成,客观上也推动了不同文化的交流。两次世界大战沉重打击了帝国主义和殖民主义的力量,亚非拉殖民地民族解放运动不断发展,最终实现了民族独立。独立以后的第三世界经济虽迅速发展,但受限于不合理的国际经济秩序,相比西方列强仍有很大差距,为了寻求更好的工作机会,第三世界大量高技术人才纷纷向西方发达国家移民,为西方发达国家的发展提供了劳动力的同时,大量侨汇也对第三世界经济发展提供了有利条件。因此,世界范围内的移民现象深受时代影响,具有明显的时代性,呈现出不同特征。同时,也对人类社会产生了深远的影响。

18.特点:丝绸之路是中国茶文化传播的重要途径;茶文化的传播与中华文化圈相联系;茶文化的传播和宗教文化相交融。

意义:传播中华文化,加强了与世界各地的联系;丰富了各国的物质文化生活。

【详解】本题为特点类、影响类材料题。时空范围为古代(中国)。第一小问特点:根据材料“在古丝绸之路上,茶是极其重要的商贸物资之一”可知,丝绸之路是中国茶文化传播的重要途径;根据材料“位于亚洲东部的日本和朝鲜实际上与中国文化同源,就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习”可知,茶文化的传播与中华文化圈相联系;根据材料“宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成”可知,茶文化的传播和宗教文化相交融。第二小问意义:根据材料“就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习”“宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成”传播中华文化,加强了与世界各地的联系、丰富了各国的物质文化生活。

19.(1)条件:中国的地理位置优越,经济繁荣。

中华文明的发展水平较高,具有独特性、创造性、包容性和开放性。

其他古文明对中华物质文明和精神文明的需求。

(2)共同点:建立在中国经济繁荣的基础上。

坚持和平发展,友好往来,合作共赢。

基于双方共同的需求。

都是国际友好交流的大通道。

都促进了中外文明交流。(答出两点即可)

措施:倡议设立“亚投行”,设立“丝路基金”。

【详解】(1)本题为背景类材料题。时空范围为焊汉代(中国)。条件:根据材料“东亚季风带的充沛降水与华北、江淮与江南的辽阔冲积平原的优良宜农条件,使东亚大陆很早就形成了人类历史上罕见的规模巨大的人口——经济——文明复合体”可知,中国的地理位置优越,经济繁荣;根据材料“中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性,不畏惧开放,乐于与其他民族交往,并学习其优秀成果”可知,中华文明的发展水平较高,具有独特性、创造性、包容性和开放性;根据材料“历史上各国人民不畏旅途艰险往来于东西之间”可知,其他古文明对中华物质文明和精神文明的需求。

(2)本题为对比类、特点类材料题。第一小问共同点:根据材料“从中国的情况看,改革开放以来,中国形成了极其巨大的生产力”可知,当代中国综合实力较强,汉代经济实力也很强,因此汉代丝绸之路与当代“一带一路”的共同点建立在中国经济繁荣的基础上;根据材料“中华文明史上也没有跨洋越海侵夺他人国土财富、划分势力范围的弱肉强食传统”“是要在现有的国际规则下和平发展,寻求新的生长空间的”并结合所学知识可知,坚持和平发展,友好往来,合作共赢;根据材料“ 不但能改善其本国的经济,也创造了更大的社会需求,进而为中国的进一步发展创造新的成长空间。“中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性”可知,基于双方共同的需求;从地位和影响看,汉代丝绸之路与当代“一带一路”都是国际友好交流的大通道,都促进了中外文明交流。

第二小问措施:根据所学知识可知,倡议设立“亚投行”,设立“丝路基金”。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.约达尼斯的著作《拜占庭》载:“长期以来,如果没有哥特人的帮助,罗马军队在对抗任何民族的战斗中显然都要费很大的劲,所以他们经常向哥特人请求援军。君士坦丁大帝的政府也曾召唤约4000哥特人,以修建君士坦丁堡。”这反映了哥特人的迁徙( )

A.助推了罗马的发展与强大 B.推动了农耕与游牧文明深入交流

C.给世界带来了灾难与战争 D.深刻改变了亚欧大陆的政治格局

2.从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区。他们或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合,分别形成赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人,先后建立了赫梯帝国、波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国等大帝国。这反映了民族迁徙( )

A.产生了古代世界许多显赫一时的国家 B.推进了不同文明发展趋势的一致性

C.利于人类社会文明发展 D.是文明发展的根本原因

3.明清以来,“闽、粤之轻生往海外者,冒风涛、蹈覆溺而不顾……一往海外,鲜回家者”。出现该现象的主要原因是( )

A.大航海时代的到来 B.国内政治经济环境恶劣

C.东南亚开发的需求 D.资本主义萌芽产生发展

4.伴随着匈奴西征,日耳曼人掀起了民族大迁徙的狂潮,摧毁了西罗马帝国。入主西欧后,日耳曼人首先把没收来的土地分封给自己的亲兵、廷臣和主教,因此军事首领成为国王,亲兵成了贵族,原来简单的氏族组织因形势的需要变成国家组织。这说明日耳曼人的迁徙( )

A.促进了西欧的封建化 B.摧毁了古罗马帝国的文化

C.增强了区域文化认同 D.推动希腊文化中心的转移

5.20世纪70年代,澳大利亚广播管理委员会规定:保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译。这一规定( )

A.是多元文化主义的体现 B.给移民融入带来阻碍

C.促成英语主体地位确立 D.有利于种族和谐共存

6.鸦片战争后,西餐开始在一些口岸城市流行。到清末,许多大中城市已出现了以营利为主的“番菜馆”、“面包房”和“咖啡店”,不少中国食店也增设了西餐和日本料理。这表明( )

A.近代西餐开始影响国人生活 B.列强侵略加深民族危机严重

C.跨国经营成为新的营利方式 D.西方饮食文化已影响到中国

7.图为美国不同时期主要移民来源和移民结构示意图。这从本质上反映了( )

A.美国多元社会结构发生相应变化 B.拉丁美洲本土生存环境日益恶劣

C.亚洲国家放松了移民问题的限制 D.欧洲整体经济发展已经赶超美国

8.意大利传教士画家郎世宁于1715年来到中国,被重视西洋技艺的康熙皇帝召入宫中,如图《百骏图》是他的代表作之一。该画作运用了长卷样式,透视是散点式的构成,却又有静态瞬间的焦点透视深度;山、树、草的勾勒大体是中国式的笔法和线条,但体积晕染和阴影的处理无处不在。这表明( )

A.皇帝个人好恶决定着西洋画的传入 B.西洋画的传播仅在宫廷范围

C.西学东渐以“文化传教”的形式为主 D.绘画创作融中西技法于一体

9.观察下图,丝绸之路出现重大变化的主要原因( )

A.航海技术的发展 B.政治局势的演变

C.朝贡贸易的需要 D.经济重心的南移

10.下图所示可用于说明( )

A.古代“海上丝绸之路”交通的发展 B.陆路交通阻碍中西文化交流

C.中国通往印度洋的海路开始开辟 D.中国向东南亚积极传播宗教

11.阿拉伯帝国王族在伊比利亚半岛建立的“后倭玛亚王朝”(756-1031年),一度文化发达、学术昌明,引得欧洲各国学者前来求学,点燃了欧洲智慧的火炬,刺激了文艺复兴运动的发生;1453年,奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡,大量学者和文献流散欧洲,推动了文艺复兴运动的发展。这说明( )

A.文艺复兴运动是伊斯兰文化传播的结果 B.阿拉伯帝国在东西方文化交流中发挥了重要作用

C.学者是近代欧洲思想解放的主要推动者 D.文化交流以多种途径或方式进行并发挥重要影响

12.中国史书记载,郑和率船队七下西洋,曾造访东非肯尼亚沿海地区。2012年,考古队在肯尼亚的曼达岛发现具有中国血缘的三具人骨遗骸,其中一人可能生活在郑和下西洋时代。据此推断,郑和船队到达此地是在如图中所示的( )

A.A B.B C.C D.D

13.下图摘录了明代传抄较广的航海手册《顺风相送》的内容要点。这主要反映出,明代中国( )

A.海禁政策几乎废弃 B.海洋意识明显增强

C.海上形势日益严峻 D.航海技术领先世界

14.茶的发音普通话读作chá,闽南语读作tea,全世界关于“茶”的发音, 主要有两大系统。这说明( )

A.茶叶贸易的范围不断扩大 B.世界文化多元一体特征

C.世界文化异质化倾向明显 D.贸易商路影响文化传播

15.大蒜原产欧洲南部和中亚,汉代王逸《正部》中记载:“张骞使还,始得大蒜、苜蓿”,1990年于敦煌悬泉置遗址采集到大蒜标本三枚,现藏于甘肃简牍博物馆。这说明丝绸之路( )

A.推动区域间物种的传播 B.初步构建起全球化市场

C.有利于中西科技的互鉴 D.促进了西域经济的繁荣

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 1700—1780年间到达美洲的英国移民中就有70%来自于爱尔兰和苏格兰地区,与此同时,英格兰和威尔士地区的移民从顶峰时的35万降至不足10万。北美独立战争前夕,只有不到20%的男性移民被称为“劳工”,而69%则是“技师”和服务性行业人员。大批有一技之长的英格兰或苏格兰城市贫民移居海外,对他们而言,“移居海外不再是绝望中的逃避,而是追逐中的机遇”。前往美洲的自由移民,与17世纪的契约工人不同,从事商业和贸易的男性很明显占多数。尤其是1763年以后,越来越多的来自上层社会和中产阶级的年轻人移民来到殖民地,从事商业活动或是在军队和当地政府中谋职。

——摘编自张亚东《试论18世纪英国的海外移民》

材料二 郑和下西洋后,“闽广之民,造舟涉海,趋之若鹜”,出现了大批国人移民定居东南亚的现象。鸦片战争后,农民起义不断,统治阶级往往对参加反抗斗争的农民进行残酷报复,使得人民流离失所,大批逃往南洋。突如其来的社会经济变迁又造成了一大批失业者,他们为了养家糊口,纷纷下南洋以求发展。列强通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工。半个世纪里,就有约200万华工被诱骗至东南亚地区进行苦力劳动。

——摘编自庄国土《论中国人移民东南亚的四次大潮》

(1)根据材料一、概述18世纪英国人移民北美的变化,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料一、二、指出与18世纪英国人移民北美相比,19世纪中后期华人移民东南亚的特点,并结合所学知识说明当时华人移民东南亚的原因。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 来自印度的契约劳工(1834—1917年)

1834—1917年,英国向殖民地运送了近150万契约劳工

材料二 美国1965年新移民法案出台前夕,印裔移民的总量仅有1万人左右。此后,美国印裔移民的人口持续高速增长。1993年就超过日裔而跃居美国所有亚裔族群人口的第三位,2003年时更是以222万的总量超越菲律宾裔而跃居第二大亚裔族群,2020年,印度裔以440万的总量超过华裔成为人数最多的亚裔群体。移民美国的印度人大多来自印度社会的中上层,接受过高等教育,英语流利,熟知西方社会生活,并属于知识型高技术移民。

——摘编自滕海区《论美国印裔族群在印度海外移民政策演变中的地位》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括印度海外移民的主要变化并分析其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,围绕世界近现代史上的移民现象提炼一个论题,加以阐述。 (要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

18.阅读材料,回答问题。

史料 在古丝绸之路上,茶是极其重要的商贸物资之一。因此,丝绸之路又被称为“丝茶之路”。甚至有学者认为茶叶是中国继四大发明之后对人类的第五个贡献。位于亚洲东部的日本和朝鲜实际上与中国文化同源,就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习。此外,南亚、东南亚诸国由于商贸往来和华侨的不断迁入,也有一定的饮茶需求。宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成。20世纪时,随着海上贸易的发展,印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国纷纷从中国引进茶种,聘请中国茶工指导生产与种植,其本族语中的“茶”字也源于对汉语茶字的音译。

——摘编自张莉《宋代茶文化的对外传播及其意义》

【探究】根据史料,结合所学知识,分析中国茶文化对外传播的特点和意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 东亚季风带的充沛降水与华北、江淮与江南的辽阔冲积平原的优良宜农条件,使东亚大陆很早就形成了人类历史上罕见的规模巨大的人口——经济——文明复合体。中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性,不畏惧开放,乐于与其他民族交往,并学习其优秀成果。中华文明史上也没有跨洋越海侵夺他人国土财富、划分势力范围的弱肉强食传统。所以我们看到,历史上各国人民不畏旅途艰险往来于东西之间,“丝绸之路”就是这样形成的。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史:当古代中国遭遇世界》

材料二 中国提出的共建“一带一路”倡议,是要在现有的国际规则下和平发展,寻求新的生长空间的。从中国的情况看,改革开放以来,中国形成了极其巨大的生产力。而过去那种靠投资、出口,不计资源、环境与劳动力消耗的发展模式已难以为继。从国际条件看,既往一二百年中,世界形成了少数西方发达国家与多数发展中国家对立的局面,西方国家从未真正关心过发展中国家人民的福祉。这些国家若能选择与中国共建“一带一路”倡议对接,不但能改善其本国的经济,也创造了更大的社会需求,进而为中国的进一步发展创造新的成长空间。

——摘编自梁昊光、张耀军《一带一路》

(1)根据材料一、概述“丝绸之路”开通的主要条件。

(2)根据材料一、二、比较汉代丝绸之路与当代“一带一路”的共同点,并结合所学知识分析当代中国为推动共建“一带一路”的具体措施。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。根据材料“他们经常向哥特人请求援军”“曾召唤约4000哥特人,以修建君士坦丁堡”可知,迁徙的哥特人帮助了罗马军队,还参与修建了君士坦丁堡,有利于罗马的发展与强大,A项正确;材料强调的是哥特人对罗马发展强大的影响,没有强调农耕文明与游牧文明的“深入”交流,排除B项;材料反映的是哥特人对罗马发展强大的推动,而非带来战争与灾难,排除C项;材料仅涉及对罗马的改变,没有涉及整个欧亚大陆的政治格局,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前2千纪初起(欧亚大陆)。根据材料“他们或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合,分别形成赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人,先后建立了赫梯帝国、波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国等大帝国”和所学知识可知,各民族在迁徙的过程中,必然有吸收与融合,进而推动亚欧大陆区域文化发展,C项正确;材料反映了民族迁徙利于人类社会文明发展,A项不符合材料主旨,排除A项;B项说法夸大且绝对,民族迁徙有利于文明发展,但不可能不同文明发展趋势都呈现一致性,排除B项;民族迁徙有利于文明发展,但不是文明发展的根本原因,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:明清时期(中国古代)。根据材料可知,明清时期福建、广州冒险到海外者,很少有再回国的,这主要是明清时期君主专制的强化,政治黑暗及人口的增加,造成人地矛盾突出引起的,B项正确;大航海时代的到来与明清时中国人移民海外无关,排除A项;东南亚开发的需要不是引起中国人移民海外的主要原因,排除C项;资本主义萌芽产生与明清时期移民无关,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:中古西欧。根据材料可知,日耳曼人在摧毁西罗马后,将获得的土地进行分封,将原来氏族组织变成国王——贵族这样的国家组织,说明了日耳曼人的迁徙促进了西欧的封建化,A项正确;材料强调日耳曼人的迁徙对西欧社会发展的影响,与罗马帝国的文化无关,排除A项;材料未涉及文化认同的信息,排除C项;亚历山大东征推动希腊文化中心的东移,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干设问词,可知是影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:20世纪70年代的澳大利亚。材料“保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译”体现的是澳大利亚政府对英语在播音中绝对地位的保护,该行为不利于移民融入当地社会,B项正确;材料未涉及多元文化主义,仅体现的是英语的发展,排除A项;澳大利亚英语被广泛认同是在19世纪,排除C项;该规定不利于种族之间的和谐共存,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清时期(中国)。据材料“到清末,许多大中城市已出现了以营利为主的‘番菜馆’、‘面包房’和‘咖啡店’,不少中国食店也增设了西餐和日本料理”及所学知识可知,伴随着西方列强对中国的侵略,大量西方人进入中国,在许多大中城市出现了专门经营西方饮食的店铺,甚至一些中国食店也增设西餐和日本料理,反映了西方饮食文化对中国的影响,D项正确;材料只涉及中国的一些城市出现了对西餐的经营,但材料没有涉及这些店铺的西餐主要针对国人还是在中国生活的外国人,不能反映西餐影响国人,排除A项;中国出现盈利目的为主西餐店并非对中国主权的迫害,并非民族危机的体现,排除B项;材料中反映当时是中国大中城市出现西餐店,还有中国的食店出售西餐,并非跨国的经营,排除C项。故选D项。

7.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1901—1990年(美国)。根据材料中的图表可知,美国是一个移民国家,且各个时期移民的来源是不同的,从1901年移民多来自欧洲,到1990年移民多来自拉丁美洲,从本质上说明了美国多元社会结构发生了变化,A项正确;拉丁美洲是美国移民的一个重要来源,但不能简单地推断是拉丁美洲本土生存环境日益恶劣的结果,移民的原因是复杂的,涉及经济、政治、社会等多个因素,排除B项;并不是所有亚洲国家都放松了对移民问题的限制,排除C项;欧洲整体经济发展并没有赶超美国,与史实不符,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。根据材料和所学可知,《百骏图》是郎世宁将中西技法完美融合的杰作。在技法上,他运用西方素描的画法,同时结合中国传统山水的表现手法,创造出独特的艺术风格。这表明在绘画创作中,中西技法可以融为一体,相互借鉴,从而创造出新的艺术表现形式,D项正确;西洋画的传入是早期西学东渐的客观结果,皇帝的好恶决定其传入表达绝对化且与史实不符,排除A项;题干只涉及西洋画的绘画特点,而并未提及西洋化传播的空间范围,排除B项;材料信息只提到郎世宁传教士的身份,并没有涉及传教的内容,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是原因题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代中国。根据材料和所学可知,海上丝绸之路和陆上丝绸之路发展的主要原因受到政治局势及国家政策的影响,如魏晋时期、两宋时期,社会环境动荡,陆上丝绸之路受到阻碍,海上丝绸之路发展较快,明清时期,受到海禁政策的影响,海上丝绸之路发展受阻,B项正确;航海技术发展是原因之一,非主要原因,排除A项;朝贡贸易是指古代中国的封建王朝与周边及海外各国建立起来的一种寓政治和经济为一体的对外政策,与材料无关,排除C项;经济重心南移完成是在宋朝,无法解释宋以后的发展,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是古代世界。根据图示内容可知,图示中的路线是从中国沿海出发,抵达红海、非洲东海岸等地区。结合所学内容可知,这是古代海上丝绸之路的路线图,所以图示内容可以用于说明古代海上丝绸之路交通的发展,A项正确;陆路交通是有利于中西文化交流的,排除B项;“开始开辟”的说法无从体现,排除C项;中国没有向东南亚传播宗教,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯帝国、奥斯曼帝国)。根据材料意思可知,后倭玛亚王朝一度文化发达、学术昌明,引得欧洲各国学者前来求学,促进文化交流,奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡,大量学者和文献流散欧洲,同样也促进了文化的交流,这说明文化交流既有和平方式也有战争方式,两种方式都在文化交流过程中发挥作用,D项正确;文艺复兴运动是资本主义经济发展的结果,排除A项;阿拉伯帝国在东西方文化交流中的确起到重要作用,但这只是材料部分意思,排除B项;学者在近代欧洲思想解放中起到重要作用,但不能说是主要推动者,排除C项。故选D 项。

12.B

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是明朝。根据材料是在肯尼亚发现具有中国血缘的三具人骨遗骸,而肯尼亚位于非洲东部,北与埃塞俄比亚接壤,可知B是肯尼亚,B项正确;A项是埃塞俄比亚,排除A项;C项是非洲南部,排除C项;D项是非洲西部,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是明朝时期。根据材料可知,《顺风相送》是一部航海科普类的手抄孤本书,记载了中国人航海线路及沿途山川地形,该书在当时传抄较广,体现了海洋意识的增强,B项正确;明清时期,厉行海禁政策,排除A项;材料未涉及海上形势日益严峻的相关信息,不符合题意,排除C项;材料并未对比中国与其他国家的航海技术,无法得出领先世界的结论,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:古代和近代(世界)。根据材料中的图例及传播路线可知cha的发音主要分布在欧亚大陆,是沿着丝绸之路通过陆上传播的,tea的发音主要分布在东南亚、非洲和欧洲,是沿着新航路开辟后的海上航线传播的,说明贸易商路影响文化传播,D项正确;材料并未比较不同时期茶叶贸易范围,无法得出茶叶贸易的范围不断扩大,排除A项;茶文化主要起源于中国,关于“茶”的发音体现了国际茶叶贸易和茶文化的传播,不能体现世界各地文化的多元特色,排除B项;全世界关于“茶”的发音,主要有两大系统,而非在世界各地都各有不同,不能体现世界文化异质化,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:西汉时期,原产欧洲南部和中亚的大蒜经张骞出使西域带到敦煌地区。说明了西汉时期的张骞出使西域后,丝绸之路推动了欧洲南部和中亚与中原地区(敦煌)间大蒜这一物种的转播,A项正确;仅从大蒜原产欧洲南部和中亚被引进敦煌地区一事,无法说明初步构建起全球化市场,排除B项;材料信息没有涉及中西科技,排除C项;仅从材料大蒜原产欧洲南部和中亚被引进敦煌地区一事,也无法说明西域经济的繁荣,排除D项。故选A项。

16.(1)变化:英格兰和威尔士地区移民锐减,而爱尔兰和苏格兰人骤增(移民主要来源地变化);移民中拥有技术、一定社会地位及人身自由的人的比例上升(移民主体构成的变化);移民从事职业的变化,多数人不再从事契约劳工的工作(移民职业的变化)。

影响:为移民找到了新的生活与发展空间;推动北美地区的开发;有利于美利坚民族的形成与发展;促进了商业贸易;促进北美地区文化的多元化;促进了北美殖民地的治理水平。

(2)特点:规模大;持续时间长;移民方式多样;主要从事苦力劳动等。

原因:鸦片战争后,清政府被迫允许华工出国;农民起义失败后,为了躲避清政府的镇压;自然经济逐步解体,大量失业人口形成;国人移民东南亚有历史传统;华人的家族聚居投亲传统;西方殖民者对劳工的渴求。

【详解】(1)本题是对比类、影响类材料分析题。变化:依据材料“ 1700—1780年间到达美洲的英国移民中就有70%来自于爱尔兰和苏格兰地区,与此同时,英格兰和威尔士地区的移民从顶峰时的35万降至不足10万。”可知,英格兰和威尔士地区移民锐减,而爱尔兰和苏格兰人骤增(移民主要来源地变化);依据材料“北美独立战争前夕,只有不到20%的男性移民被称为“劳工”,而69%则是“技师”和服务性行业人员。”可知,移民中拥有技术、一定社会地位及人身自由的人的比例上升(移民主体构成的变化);依据材料“前往美洲的自由移民,与17世纪的契约工人不同,从事商业和贸易的男性很明显占多数。”可知,移民从事职业的变化,多数人不再从事契约劳工的工作(移民职业的变化)。

影响:依据材料“大批有一技之长的英格兰或苏格兰城市贫民移居海外,对他们而言,‘移居海外不再是绝望中的逃避,而是追逐中的机遇’。”可知,为移民找到了新的生活与发展空间;依据材料“尤其是1763年以后,越来越多的来自上层社会和中产阶级的年轻人移民来到殖民地,从事商业活动或是在军队和当地政府中谋职。”可知,促进了商业贸易和促进了北美殖民地的治理水平;依据材料信息并结合所学知识可知,英国大量移民移居美洲,有利于美利坚民族的形成与发展、推动北美地区的开发和促进北美地区文化的多元化。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。特点:依据材料信息可知,郑和下西洋后移民、鸦片战争后移民,时间持续长达数百年;依据材料“ 郑和下西洋后,“闽广之民,造舟涉海,趋之若鹜”,出现了大批国人移民定居东南亚的现象。”、“鸦片战争后,农民起义不断,统治阶级往往对参加反抗斗争的农民进行残酷报复,使得人民流离失所,大批逃往南洋。”、“突如其来的社会经济变迁又造成了一大批失业者,他们为了养家糊口,纷纷下南洋以求发展。”可知,规模大;依据材料信息可知,战争移民、列强诱惑移民、经济变迁引起移民、郑和下西洋引起潮流移民,等多种方式可知,移民方式多样;依据材料“半个世纪里,就有约200万华工被诱骗至东南亚地区进行苦力劳动。”可知,主要从事苦力劳动等。

原因:依据材料“鸦片战争后,农民起义不断,统治阶级往往对参加反抗斗争的农民进行残酷报复,使得人民流离失所,大批逃往南洋。”可知,农民起义失败后,为了躲避清政府的镇压;依据材料“突如其来的社会经济变迁又造成了一大批失业者,他们为了养家糊口,纷纷下南洋以求发展。”可知,自然经济逐步解体,大量失业人口形成;依据材料“郑和下西洋后,‘闽广之民,造舟涉海,趋之若鹜’,出现了大批国人移民定居东南亚的现象。”可知,国人移民东南亚有历史传统;依据材料信息可知,国人移民东南亚有历史传统,大量华工移民东南亚,华人的家族聚居投亲传统;依据材料“列强通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工。”可知,西方殖民者对劳工的渴求。依据材料信息可知,自然经济解体引起移民、列强诱惑移民,战争因素引发移民,面对大量国人移民东南亚,清政府被迫允许华工出国。

17.(1)变化:从被迫到主动/从契约劳工到知识移民;从体力劳动移民到技术移民/从低技术水平到高技术水平;从欠发达地区到发达国家/从殖民地到西方发达国家。

原因:美国移民政策的变化;第三次科技革命;印度经济发展较低限制了高技术人才的发展空间;印度移民较为熟悉英美文化。

(2)[示例]

论题:时代发展影响移民现象

近代随着西方列强的殖民侵略,亚非拉沦为了西方列强的殖民地半殖民地。为了满足殖民地对于劳动力的需要,列强通过奴隶贸易和契约劳工等方式向殖民地大量迁移人口。大规模的人口迁移极大地改变了被迁入地区的人口构成,客观上也推动了不同文化的交流。

两次世界大战沉重打击了帝国主义和殖民主义的力量,亚非拉殖民地民族解放运动不断发展,最终实现了民族独立。独立以后的第三世界经济虽迅速发展,但受限于不合理的国际经济秩序,相比西方列强仍有很大差距,为了寻求更好的工作机会,第三世界大量高技术人才纷纷向西方发达国家移民,为西方发达国家的发展提供了劳动力的同时,大量侨汇也对第三世界经济发展提供了有利条件。

因此,世界范围内的移民现象深受时代影响,具有明显的时代性,呈现出不同特征。同时,也对人类社会产生了深远的影响。

【详解】(1)本题是特点类和原因类材料分析题。时空是1834—1917年(印度)。变化:根据材料“移民美国的印度人大多来自印度社会的中上层,接受过高等教育,英语流利,熟知西方社会生活,并属于知识型高技术移民。”并结合所学可知,印度在历史上是殖民地,从被迫到主动/从契约劳工到知识移民;从体力劳动移民到技术移民/从低技术水平到高技术水平;从欠发达地区到发达国家/从殖民地到西方发达国家。原因:根据材料“美国1965年新移民法案出台”可以得出,美国移民政策的变化;结合所学可知,印度经济发展不平衡,城乡差距、地区差距较大,导致许多居住在较贫困地区的印度人移民至经济更加发达的国家,以改善其生活水平;随着印度教育体系的发展,越来越多的印度人受到了高水平教育,这些受过良好教育的人往往更有文化底蕴和实际能力,可以更好地融入外国社会并拥有更好的职业发展机会;对于那些对就业市场感到不满意的人,移民成为一种更好的选择。可以概括出,第三次科技革命;印度经济发展较低限制了高技术人才的发展空间;印度移民较为熟悉英美文化。

(2)本题是论述题之历史事物阐释题,时空是世界近现代史。根据材料“印度海外移民的主要变化”可以得出论题:时代发展影响移民现象。阐释:结合所学可知,近代随着西方列强的殖民侵略,亚非拉沦为了西方列强的殖民地半殖民地。为了满足殖民地对于劳动力的需要,列强通过奴隶贸易和契约劳工等方式向殖民地大量迁移人口。大规模的人口迁移极大地改变了被迁入地区的人口构成,客观上也推动了不同文化的交流。两次世界大战沉重打击了帝国主义和殖民主义的力量,亚非拉殖民地民族解放运动不断发展,最终实现了民族独立。独立以后的第三世界经济虽迅速发展,但受限于不合理的国际经济秩序,相比西方列强仍有很大差距,为了寻求更好的工作机会,第三世界大量高技术人才纷纷向西方发达国家移民,为西方发达国家的发展提供了劳动力的同时,大量侨汇也对第三世界经济发展提供了有利条件。因此,世界范围内的移民现象深受时代影响,具有明显的时代性,呈现出不同特征。同时,也对人类社会产生了深远的影响。

18.特点:丝绸之路是中国茶文化传播的重要途径;茶文化的传播与中华文化圈相联系;茶文化的传播和宗教文化相交融。

意义:传播中华文化,加强了与世界各地的联系;丰富了各国的物质文化生活。

【详解】本题为特点类、影响类材料题。时空范围为古代(中国)。第一小问特点:根据材料“在古丝绸之路上,茶是极其重要的商贸物资之一”可知,丝绸之路是中国茶文化传播的重要途径;根据材料“位于亚洲东部的日本和朝鲜实际上与中国文化同源,就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习”可知,茶文化的传播与中华文化圈相联系;根据材料“宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成”可知,茶文化的传播和宗教文化相交融。第二小问意义:根据材料“就茶文化而言,日本和朝鲜早在唐代就开始向中国学习,至宋时日本和朝鲜国内已开始有饮茶之习”“宋代的饮茶文化影响到日本、韩国等茶道的形成”传播中华文化,加强了与世界各地的联系、丰富了各国的物质文化生活。

19.(1)条件:中国的地理位置优越,经济繁荣。

中华文明的发展水平较高,具有独特性、创造性、包容性和开放性。

其他古文明对中华物质文明和精神文明的需求。

(2)共同点:建立在中国经济繁荣的基础上。

坚持和平发展,友好往来,合作共赢。

基于双方共同的需求。

都是国际友好交流的大通道。

都促进了中外文明交流。(答出两点即可)

措施:倡议设立“亚投行”,设立“丝路基金”。

【详解】(1)本题为背景类材料题。时空范围为焊汉代(中国)。条件:根据材料“东亚季风带的充沛降水与华北、江淮与江南的辽阔冲积平原的优良宜农条件,使东亚大陆很早就形成了人类历史上罕见的规模巨大的人口——经济——文明复合体”可知,中国的地理位置优越,经济繁荣;根据材料“中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性,不畏惧开放,乐于与其他民族交往,并学习其优秀成果”可知,中华文明的发展水平较高,具有独特性、创造性、包容性和开放性;根据材料“历史上各国人民不畏旅途艰险往来于东西之间”可知,其他古文明对中华物质文明和精神文明的需求。

(2)本题为对比类、特点类材料题。第一小问共同点:根据材料“从中国的情况看,改革开放以来,中国形成了极其巨大的生产力”可知,当代中国综合实力较强,汉代经济实力也很强,因此汉代丝绸之路与当代“一带一路”的共同点建立在中国经济繁荣的基础上;根据材料“中华文明史上也没有跨洋越海侵夺他人国土财富、划分势力范围的弱肉强食传统”“是要在现有的国际规则下和平发展,寻求新的生长空间的”并结合所学知识可知,坚持和平发展,友好往来,合作共赢;根据材料“ 不但能改善其本国的经济,也创造了更大的社会需求,进而为中国的进一步发展创造新的成长空间。“中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性”可知,基于双方共同的需求;从地位和影响看,汉代丝绸之路与当代“一带一路”都是国际友好交流的大通道,都促进了中外文明交流。

第二小问措施:根据所学知识可知,倡议设立“亚投行”,设立“丝路基金”。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录