2024届湖北省武汉市高三下学期四月调研考试历史试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 2024届湖北省武汉市高三下学期四月调研考试历史试卷(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 971.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-25 15:57:59 | ||

图片预览

文档简介

武汉市2024届高中毕业生四月调研考试

历 史 试 卷

2024.4.25

本试题卷共8页,19题。全卷满分100分,考试用时75分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.清华大学收藏了一批战国中晚期的竹简,其中《治邦之道》篇系统讨论了治国理政问题:“今夫揄(通“逾”)人于其胜,不可不慎,非一人是为,万民是为。举而度以可士,兴;举而不度以可士,崩。故兴善人,必熟闻其行,焉观其貌,焉听其辞。”材料主张治国理政应该

A.民贵君轻B.举贤用能C.道法自然D.隆礼重法

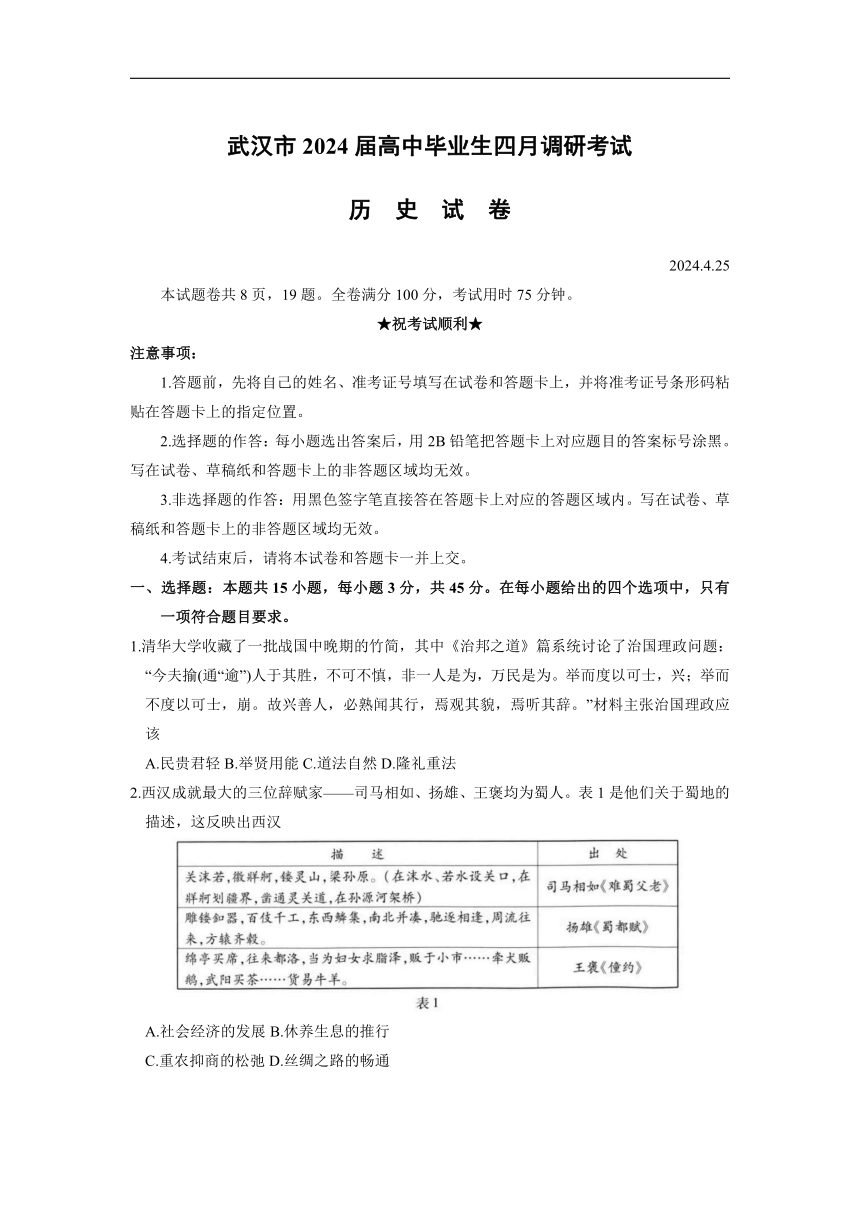

2.西汉成就最大的三位辞赋家——司马相如、扬雄、王褒均为蜀人。表1是他们关于蜀地的描述,这反映出西汉

A.社会经济的发展B.休养生息的推行

C.重农抑商的松弛D.丝绸之路的畅通

3.据《唐六典》记载,唐开元年间“凡三十里一驿,天下凡一千六百三十有九所”,履行递送官文、烽火通讯、接送官吏、运输物资等职责,并设馆驿使监察全国驿站。驿站及馆驿使的设置,反映了这一时期唐朝

A.强化专制统治B.预防内部叛乱

C.重视地方治理D.建立监察体系

4.颜真卿楷书因迥异于晋唐楷书传统而遭到非议,李煜即有“有楷法而无佳处”“得羲之之筋而失于粗鲁”的批评;而欧阳修主持编撰的《新唐书》写道:“真卿立朝正色,刚而有礼,……善正、草书,笔力遒婉,世宝传之。”对颜真卿楷书不同的评价体现了

A.社会环境的变迁B.传统史观的影响

C.书法艺术的提高D.多重史料的应用

5.自雍正二年(1724年)起,云南开始建制化推行普及社仓(以民间力量为主兴办的备荒救济的仓储)。改土归流后,云南借助本土力量,如负责经管云南威远厅19处社仓的土千总、土把总及头人等,最大程度地将社仓铺展下去。此项措施

A.奠定了现代国家版图的基础B.构建起完善的社会保障体系

C.实现了边疆内地一体化治理D.有利于国家认同意识的形成

6.1861年汉口开埠后,商贸发展速度加快。两湖茶商在与外商交易时,因不通外国语言文字依赖“子占”(即洋行买办),以至于商情隔阂。张之洞督鄂时期,倡办商科学堂,派遣人员出洋学习商学或考察学务和商业,开办《湖北商务报》,购买、翻译和储备西方商学书籍等。这些举措有利于

A.启蒙民众思想B.推动中西交流

C.践行实业救国D.缓和社会矛盾

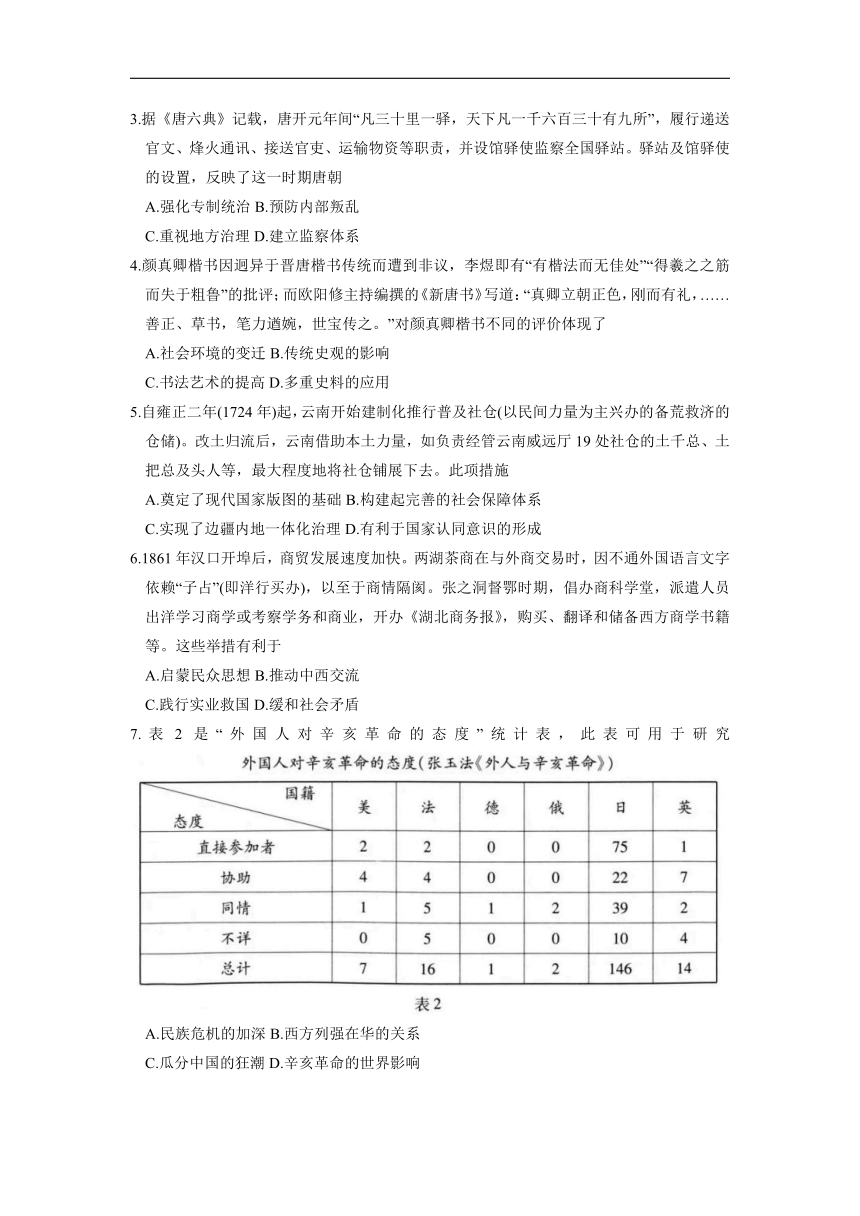

7.表2是“外国人对辛亥革命的态度”统计表,此表可用于研究

A.民族危机的加深B.西方列强在华的关系

C.瓜分中国的狂潮D.辛亥革命的世界影响

8.《中华苏维埃共和国临时中央政府对外宣言》明确提出共和国的性质是“工农兵以及一切劳苦民众的政权”,以“联合全世界被压迫的民众起来推翻世界帝国主义的统治”为目的,确定与苏联结成巩固联盟,提出“彻底的民族自决”“取消一切不平等条约”“独立”“和平”等外交政策。该宣言

A.是俄国道路与中国实际结合的典范

B.为新中国政权建设提供了历史经验

C.推动了中国共产党工作重心的转移

D.打破了帝国主义对中国的经济封锁

9.抗战初期,陕甘宁边区流通法币。皖南事变发生后,边区决定发行“陕甘宁边区币”,强调“务须用政府法令,保证边区内部完全行使边币,不准行使法币。边区银行的纸币,是用政府的法令保证其行使,边区内一切交易价格,均须以边币为标准,社会上一切支付手续,均须以边币为工具,否则,即系违法之举”。边币的发行旨在

A.壮大抗日民族统一战线B.保障抗日战争的物质需求

C.提高边区人民生活水平D.建立自主的边区经济体系

10.长期以来,为了减轻飞沙和粉尘的危害,敦煌莫高窟492个洞窟中只有8—10个洞窟轮番对游人开放。2016年4月“数字敦煌”上线,游客移动鼠标就可以看到他想参观的每一个洞窟,大大减少了对文物不可逆转的伤害。这说明,文物的保护应

A.维护文化的多样性B.适应时代的现代性

C.确保遗产的完整性D.还原历史的真实性

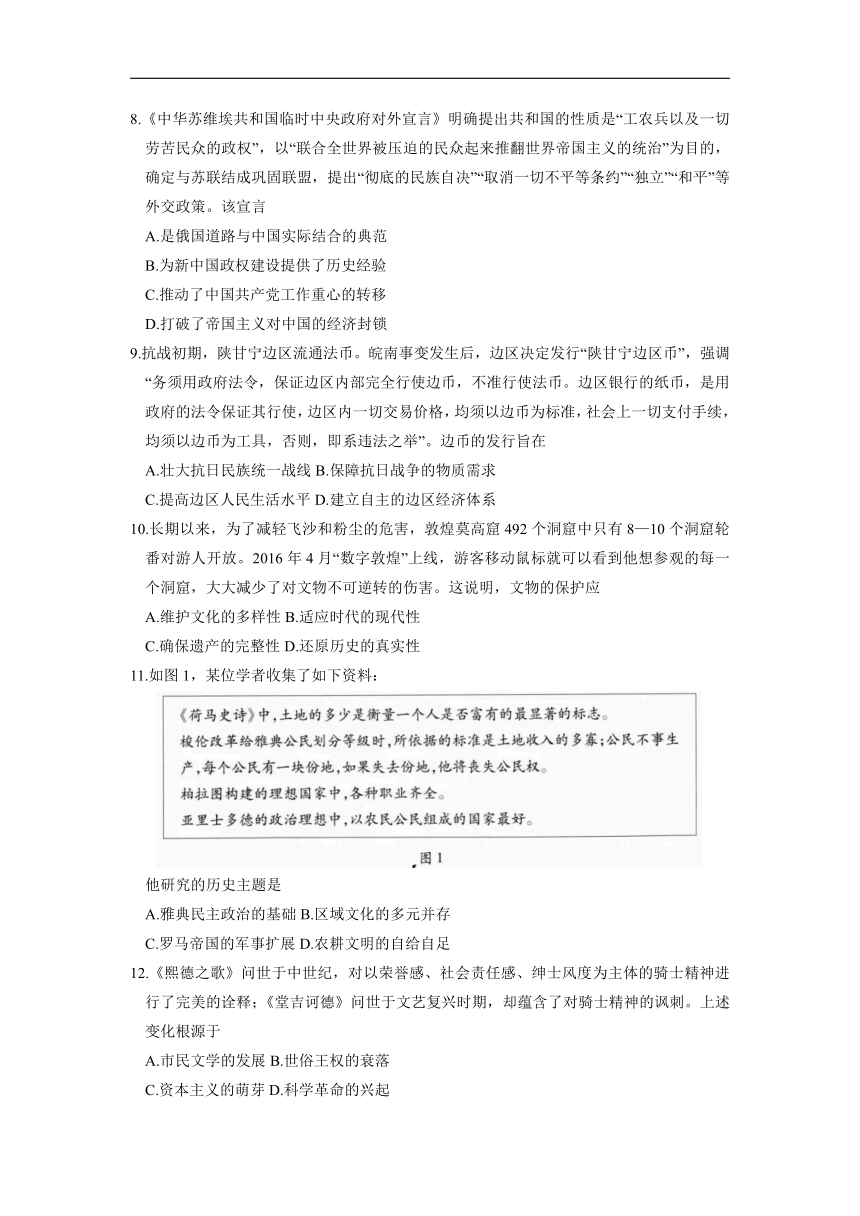

11.如图1,某位学者收集了如下资料:

他研究的历史主题是

A.雅典民主政治的基础B.区域文化的多元并存

C.罗马帝国的军事扩展D.农耕文明的自给自足

12.《熙德之歌》问世于中世纪,对以荣誉感、社会责任感、绅士风度为主体的骑士精神进行了完美的诠释;《堂吉诃德》问世于文艺复兴时期,却蕴含了对骑士精神的讽刺。上述变化根源于

A.市民文学的发展B.世俗王权的衰落

C.资本主义的萌芽D.科学革命的兴起

13.表3反映了一战前巴尔干地区出现的两次区域冲突。据此可知当时

A.世界大战酝酿 B.军事集团对峙 C.民族主义兴起 D.殖民体系瓦解

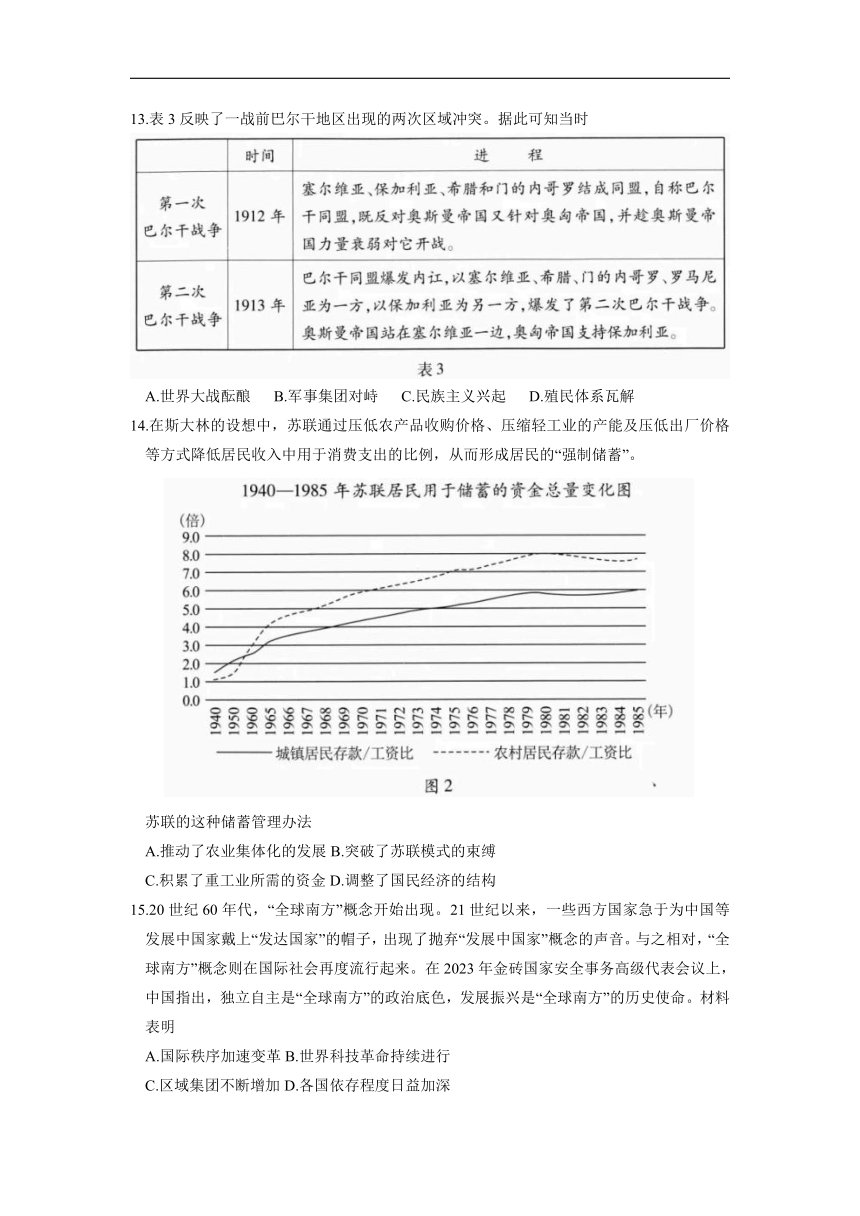

14.在斯大林的设想中,苏联通过压低农产品收购价格、压缩轻工业的产能及压低出厂价格等方式降低居民收入中用于消费支出的比例,从而形成居民的“强制储蓄”。

苏联的这种储蓄管理办法

A.推动了农业集体化的发展B.突破了苏联模式的束缚

C.积累了重工业所需的资金D.调整了国民经济的结构

15.20世纪60年代,“全球南方”概念开始出现。21世纪以来,一些西方国家急于为中国等发展中国家戴上“发达国家”的帽子,出现了抛弃“发展中国家”概念的声音。与之相对,“全球南方”概念则在国际社会再度流行起来。在2023年金砖国家安全事务高级代表会议上,中国指出,独立自主是“全球南方”的政治底色,发展振兴是“全球南方”的历史使命。材料表明

A.国际秩序加速变革B.世界科技革命持续进行

C.区域集团不断增加D.各国依存程度日益加深

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【龙图像的演进】(14分)

材料— 龙图像是中国传统文化的一颗璀璨明珠,它经过了以下演进历程(如下表):

——整理自汪田明《中国龙的图像研究》等

材料二 清末龙图像平民化越来越明显,龙的贵贱等级意义渐失,越来越浓厚的吉祥意蕴长存,更多地体现出生活化的气息,表达一种美好的愿望,有“龙凤呈祥”“趋吉避凶”“飞黄腾达”之意。1866年清政府首次派出以斌椿为首的考察团游历欧洲,考察团的小轮上悬挂有黄龙旗,并将其作为清国的标识。1888年9月30日,清政府编写《北洋海军章程》,首次在清国正式文件中将黄龙旗称作“国旗”。此后,长方形的黄龙旗代替以前的三角龙旗,在全国、各驻外使馆和华侨中作为清朝“国旗”悬挂。这一时期,黄龙旗在民间使用范围的不断扩展,民间悬挂“国旗”的意义逐渐突破以往彰显皇家权威的政治性节日的范围。

——摘编自周游《黄龙旗与现代国家想象:晚清的“国旗”、象征与民族主义》等

(1)根据材料一并结合所学,概括从先秦至宋元时期影响龙图像演进的共同因素。(6分)

(2)根据材料指出龙图像在清代的变化,并结合所学加以简要评价。(8分)

17.【“新华精神”与知识建国】(14分)

材料— 1937年4月,新华书店诞生于延安清凉山万佛洞的简陋石窑中。当时的物质条件很差,印刷生产力落后,但出版物的内容却精益求精,定价低廉,绝不唯利是图。而书店招收新人员时,首先要上“为人民服务”这一课。抗日战争时期,新华书店付出了重大牺牲,比如胶东新华书店在1939年的反“扫荡”战斗中,牺牲和负伤70多人;晋绥新华书店三次被日伪军烧毁,在群众支持下一次次重建起来。而后世所称的“新华精神”由此奠基。随着解放战争的节节胜利,中共中央和中国人民解放军确定了这样一条原则——每解放一座城市就要立刻着手办理四件事:开办银行、开办邮局、开办供销社和开办新华书店。据1949年9月的统计,全国已有新华书店735处,职工8100人。

材料二 1949年9月,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议的开幕词中指出:“随着经济建设高潮的到来,不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。”为了专业化发展,新华书店的出版、发行、印刷业务分开,新华书店成为专门从事发行的企业,发行工作有了很大的进展,《新民主主义论》等政治类书籍大量出版并在新解放区广泛传播;大力发行扫盲课本,还向农村发行《三里湾》《小二黑结婚》《庄农杂志》等通俗读物。1951年,新华书店发行有关抗美援朝的书刊1亿册,向中国人民志愿军捐献“新华书店职工号”飞机一架,高射炮一门。一五计划期间,平均每年新建新华书店门市部400处,在少数民族地区的每个县(旗)都建立了新华书店。

——摘编自郑士德、郑北星《中国书业史》

(1)根据材料一,概述“新华精神”的具体表现。(6分)

(2)根据材料二概括建国初期新华书店发展的特点,并结合所学分析新华书店发展的意义。(8分)

18.【世界市场与大国关系】(15分)

材料一 从棉花贸易的主要供给者——美国来看,棉花、小麦和烟草出口在1820—1860年占美国全部出口的70%以上,其中多为棉花,其棉花产量大部分用于出口,在整个19世纪出口占产量比重稳定保持在60%以上。从棉花贸易的需求者——英国来看,英国的棉花消费量远超过其他国家,1890年前甚至远超过欧洲大陆整体的棉花消费量;1820年英国进口美棉占其棉花进口的74.7%,1880年为72.36%。

——摘编自孙泽生《贸易媒介与资源性商品定价》

材料二

——整理自黄正柏、梁军《从冲突到和解——近代英美关系考察》

材料三 1898年美西战争之后,美国力量的迅速崛起使欧洲国家中产生了“美国威胁论”。19世纪末英国开始了从美洲战略撤退的进程,20世纪初期英国多次在英美外交纠纷中主动向美国让步。处于崛起过程中的美国虽然也曾卷入战争,但更多的是回避与列强迎头相撞,特别是对当时的霸权国家英国,美国一边表现出友好的一面,一边把实现本国的利益摆在首位。正是这种应对英国的策略,使美国增强了国际影响,并乘第一次世界大战之机走向全球舞台的中心,成为世界大国。

——摘编自李维永《19世纪后期至20世纪初美国崛起过程中对英政策分析》

(1)根据材料一、二,归纳英美贸易关系的显著变化,并结合所学分析导致这种变化的原因。(6分)

(2)根据材料三并结合所学,说明20世纪初美国对英政策产生的影响,并从大国关系的角度总结历史结论。(9分)

19.【“再造文明”与多元发展】(12分)

材料

在五四时期,关于中国文明如何复兴问题,知识者主要持三种立场:胡适等《新青年》同人力主全盘西化,服膺欧洲中心主义的普遍文明论;梁启超等人在一战后展开了对西方文明的批判,希望生成世界新文明;辜鸿铭等传统主义者则决意“归宗儒家”,主张中国文化、文明的世界化。三种文明之间所构成的激烈对抗性,其实是世界范围内围绕现代性所展开的文明冲突的本土表征。实际上,文明不仅是一个社会的物质文化实践的整体性综合,也体现为对于人类未来命运的创造性想象,其目的是无限敞开人类社会发展的多元可能。

——摘编自韩琛《“再造文明”与复古革命世界史上的“五四”》

围绕“再造文明”,任选角度,自拟论题,运用中外历史知识加以论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文。)

历 史 试 卷

2024.4.25

本试题卷共8页,19题。全卷满分100分,考试用时75分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.清华大学收藏了一批战国中晚期的竹简,其中《治邦之道》篇系统讨论了治国理政问题:“今夫揄(通“逾”)人于其胜,不可不慎,非一人是为,万民是为。举而度以可士,兴;举而不度以可士,崩。故兴善人,必熟闻其行,焉观其貌,焉听其辞。”材料主张治国理政应该

A.民贵君轻B.举贤用能C.道法自然D.隆礼重法

2.西汉成就最大的三位辞赋家——司马相如、扬雄、王褒均为蜀人。表1是他们关于蜀地的描述,这反映出西汉

A.社会经济的发展B.休养生息的推行

C.重农抑商的松弛D.丝绸之路的畅通

3.据《唐六典》记载,唐开元年间“凡三十里一驿,天下凡一千六百三十有九所”,履行递送官文、烽火通讯、接送官吏、运输物资等职责,并设馆驿使监察全国驿站。驿站及馆驿使的设置,反映了这一时期唐朝

A.强化专制统治B.预防内部叛乱

C.重视地方治理D.建立监察体系

4.颜真卿楷书因迥异于晋唐楷书传统而遭到非议,李煜即有“有楷法而无佳处”“得羲之之筋而失于粗鲁”的批评;而欧阳修主持编撰的《新唐书》写道:“真卿立朝正色,刚而有礼,……善正、草书,笔力遒婉,世宝传之。”对颜真卿楷书不同的评价体现了

A.社会环境的变迁B.传统史观的影响

C.书法艺术的提高D.多重史料的应用

5.自雍正二年(1724年)起,云南开始建制化推行普及社仓(以民间力量为主兴办的备荒救济的仓储)。改土归流后,云南借助本土力量,如负责经管云南威远厅19处社仓的土千总、土把总及头人等,最大程度地将社仓铺展下去。此项措施

A.奠定了现代国家版图的基础B.构建起完善的社会保障体系

C.实现了边疆内地一体化治理D.有利于国家认同意识的形成

6.1861年汉口开埠后,商贸发展速度加快。两湖茶商在与外商交易时,因不通外国语言文字依赖“子占”(即洋行买办),以至于商情隔阂。张之洞督鄂时期,倡办商科学堂,派遣人员出洋学习商学或考察学务和商业,开办《湖北商务报》,购买、翻译和储备西方商学书籍等。这些举措有利于

A.启蒙民众思想B.推动中西交流

C.践行实业救国D.缓和社会矛盾

7.表2是“外国人对辛亥革命的态度”统计表,此表可用于研究

A.民族危机的加深B.西方列强在华的关系

C.瓜分中国的狂潮D.辛亥革命的世界影响

8.《中华苏维埃共和国临时中央政府对外宣言》明确提出共和国的性质是“工农兵以及一切劳苦民众的政权”,以“联合全世界被压迫的民众起来推翻世界帝国主义的统治”为目的,确定与苏联结成巩固联盟,提出“彻底的民族自决”“取消一切不平等条约”“独立”“和平”等外交政策。该宣言

A.是俄国道路与中国实际结合的典范

B.为新中国政权建设提供了历史经验

C.推动了中国共产党工作重心的转移

D.打破了帝国主义对中国的经济封锁

9.抗战初期,陕甘宁边区流通法币。皖南事变发生后,边区决定发行“陕甘宁边区币”,强调“务须用政府法令,保证边区内部完全行使边币,不准行使法币。边区银行的纸币,是用政府的法令保证其行使,边区内一切交易价格,均须以边币为标准,社会上一切支付手续,均须以边币为工具,否则,即系违法之举”。边币的发行旨在

A.壮大抗日民族统一战线B.保障抗日战争的物质需求

C.提高边区人民生活水平D.建立自主的边区经济体系

10.长期以来,为了减轻飞沙和粉尘的危害,敦煌莫高窟492个洞窟中只有8—10个洞窟轮番对游人开放。2016年4月“数字敦煌”上线,游客移动鼠标就可以看到他想参观的每一个洞窟,大大减少了对文物不可逆转的伤害。这说明,文物的保护应

A.维护文化的多样性B.适应时代的现代性

C.确保遗产的完整性D.还原历史的真实性

11.如图1,某位学者收集了如下资料:

他研究的历史主题是

A.雅典民主政治的基础B.区域文化的多元并存

C.罗马帝国的军事扩展D.农耕文明的自给自足

12.《熙德之歌》问世于中世纪,对以荣誉感、社会责任感、绅士风度为主体的骑士精神进行了完美的诠释;《堂吉诃德》问世于文艺复兴时期,却蕴含了对骑士精神的讽刺。上述变化根源于

A.市民文学的发展B.世俗王权的衰落

C.资本主义的萌芽D.科学革命的兴起

13.表3反映了一战前巴尔干地区出现的两次区域冲突。据此可知当时

A.世界大战酝酿 B.军事集团对峙 C.民族主义兴起 D.殖民体系瓦解

14.在斯大林的设想中,苏联通过压低农产品收购价格、压缩轻工业的产能及压低出厂价格等方式降低居民收入中用于消费支出的比例,从而形成居民的“强制储蓄”。

苏联的这种储蓄管理办法

A.推动了农业集体化的发展B.突破了苏联模式的束缚

C.积累了重工业所需的资金D.调整了国民经济的结构

15.20世纪60年代,“全球南方”概念开始出现。21世纪以来,一些西方国家急于为中国等发展中国家戴上“发达国家”的帽子,出现了抛弃“发展中国家”概念的声音。与之相对,“全球南方”概念则在国际社会再度流行起来。在2023年金砖国家安全事务高级代表会议上,中国指出,独立自主是“全球南方”的政治底色,发展振兴是“全球南方”的历史使命。材料表明

A.国际秩序加速变革B.世界科技革命持续进行

C.区域集团不断增加D.各国依存程度日益加深

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.【龙图像的演进】(14分)

材料— 龙图像是中国传统文化的一颗璀璨明珠,它经过了以下演进历程(如下表):

——整理自汪田明《中国龙的图像研究》等

材料二 清末龙图像平民化越来越明显,龙的贵贱等级意义渐失,越来越浓厚的吉祥意蕴长存,更多地体现出生活化的气息,表达一种美好的愿望,有“龙凤呈祥”“趋吉避凶”“飞黄腾达”之意。1866年清政府首次派出以斌椿为首的考察团游历欧洲,考察团的小轮上悬挂有黄龙旗,并将其作为清国的标识。1888年9月30日,清政府编写《北洋海军章程》,首次在清国正式文件中将黄龙旗称作“国旗”。此后,长方形的黄龙旗代替以前的三角龙旗,在全国、各驻外使馆和华侨中作为清朝“国旗”悬挂。这一时期,黄龙旗在民间使用范围的不断扩展,民间悬挂“国旗”的意义逐渐突破以往彰显皇家权威的政治性节日的范围。

——摘编自周游《黄龙旗与现代国家想象:晚清的“国旗”、象征与民族主义》等

(1)根据材料一并结合所学,概括从先秦至宋元时期影响龙图像演进的共同因素。(6分)

(2)根据材料指出龙图像在清代的变化,并结合所学加以简要评价。(8分)

17.【“新华精神”与知识建国】(14分)

材料— 1937年4月,新华书店诞生于延安清凉山万佛洞的简陋石窑中。当时的物质条件很差,印刷生产力落后,但出版物的内容却精益求精,定价低廉,绝不唯利是图。而书店招收新人员时,首先要上“为人民服务”这一课。抗日战争时期,新华书店付出了重大牺牲,比如胶东新华书店在1939年的反“扫荡”战斗中,牺牲和负伤70多人;晋绥新华书店三次被日伪军烧毁,在群众支持下一次次重建起来。而后世所称的“新华精神”由此奠基。随着解放战争的节节胜利,中共中央和中国人民解放军确定了这样一条原则——每解放一座城市就要立刻着手办理四件事:开办银行、开办邮局、开办供销社和开办新华书店。据1949年9月的统计,全国已有新华书店735处,职工8100人。

材料二 1949年9月,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议的开幕词中指出:“随着经济建设高潮的到来,不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。”为了专业化发展,新华书店的出版、发行、印刷业务分开,新华书店成为专门从事发行的企业,发行工作有了很大的进展,《新民主主义论》等政治类书籍大量出版并在新解放区广泛传播;大力发行扫盲课本,还向农村发行《三里湾》《小二黑结婚》《庄农杂志》等通俗读物。1951年,新华书店发行有关抗美援朝的书刊1亿册,向中国人民志愿军捐献“新华书店职工号”飞机一架,高射炮一门。一五计划期间,平均每年新建新华书店门市部400处,在少数民族地区的每个县(旗)都建立了新华书店。

——摘编自郑士德、郑北星《中国书业史》

(1)根据材料一,概述“新华精神”的具体表现。(6分)

(2)根据材料二概括建国初期新华书店发展的特点,并结合所学分析新华书店发展的意义。(8分)

18.【世界市场与大国关系】(15分)

材料一 从棉花贸易的主要供给者——美国来看,棉花、小麦和烟草出口在1820—1860年占美国全部出口的70%以上,其中多为棉花,其棉花产量大部分用于出口,在整个19世纪出口占产量比重稳定保持在60%以上。从棉花贸易的需求者——英国来看,英国的棉花消费量远超过其他国家,1890年前甚至远超过欧洲大陆整体的棉花消费量;1820年英国进口美棉占其棉花进口的74.7%,1880年为72.36%。

——摘编自孙泽生《贸易媒介与资源性商品定价》

材料二

——整理自黄正柏、梁军《从冲突到和解——近代英美关系考察》

材料三 1898年美西战争之后,美国力量的迅速崛起使欧洲国家中产生了“美国威胁论”。19世纪末英国开始了从美洲战略撤退的进程,20世纪初期英国多次在英美外交纠纷中主动向美国让步。处于崛起过程中的美国虽然也曾卷入战争,但更多的是回避与列强迎头相撞,特别是对当时的霸权国家英国,美国一边表现出友好的一面,一边把实现本国的利益摆在首位。正是这种应对英国的策略,使美国增强了国际影响,并乘第一次世界大战之机走向全球舞台的中心,成为世界大国。

——摘编自李维永《19世纪后期至20世纪初美国崛起过程中对英政策分析》

(1)根据材料一、二,归纳英美贸易关系的显著变化,并结合所学分析导致这种变化的原因。(6分)

(2)根据材料三并结合所学,说明20世纪初美国对英政策产生的影响,并从大国关系的角度总结历史结论。(9分)

19.【“再造文明”与多元发展】(12分)

材料

在五四时期,关于中国文明如何复兴问题,知识者主要持三种立场:胡适等《新青年》同人力主全盘西化,服膺欧洲中心主义的普遍文明论;梁启超等人在一战后展开了对西方文明的批判,希望生成世界新文明;辜鸿铭等传统主义者则决意“归宗儒家”,主张中国文化、文明的世界化。三种文明之间所构成的激烈对抗性,其实是世界范围内围绕现代性所展开的文明冲突的本土表征。实际上,文明不仅是一个社会的物质文化实践的整体性综合,也体现为对于人类未来命运的创造性想象,其目的是无限敞开人类社会发展的多元可能。

——摘编自韩琛《“再造文明”与复古革命世界史上的“五四”》

围绕“再造文明”,任选角度,自拟论题,运用中外历史知识加以论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文。)

同课章节目录