专题一:中国古代的政治制度- 2025学年中考历史重难点专练(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题一:中国古代的政治制度- 2025学年中考历史重难点专练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 448.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 17:42:55 | ||

图片预览

文档简介

专题一:中国古代的政治制度

一、选择题

1.我国自隋朝开始就确立了这个制度,它打破之前世袭制的藩篱,底层人民有了改变生活、改变身份的希望。材料评价的是( )

A.分封制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制

2.《贞观政要》中载:“秦始皇平六国,隋炀帝富有四海,既骄且逸,一朝而败,吾亦何得自骄也?言念于此,不觉惕焉震惧!”这说明唐太宗( )

A.吸取前朝灭亡教训 B.重视农业的发展

C.大力发展科举制度 D.完成了全国统一

3.“发迹的阶梯是对任何人都开放的,无论其家庭、出身和宗教信仰如何。事实上,在不同社会集团之间存在着相当大的流动性:权势之家或名门望族可能会因子孙不肖而败落,而出身低微者则会通过这种制度发达。”材料表明科举制

A.提高了政府的行政效率 B.有利于社会各阶层流动

C.根据血缘关系选拔人才 D.会使名门望族败坏名声

4.2024年是我国推行教育改革“双减”政策的第三个年头,此次改革更好的推动我国教育可持续发展。而在我国古代根据国家发展需要也会对教育及人才选拔方式进行革新,“对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的办法,向平民阶层选拔新进官员,”该教育制度革新始创于( )

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

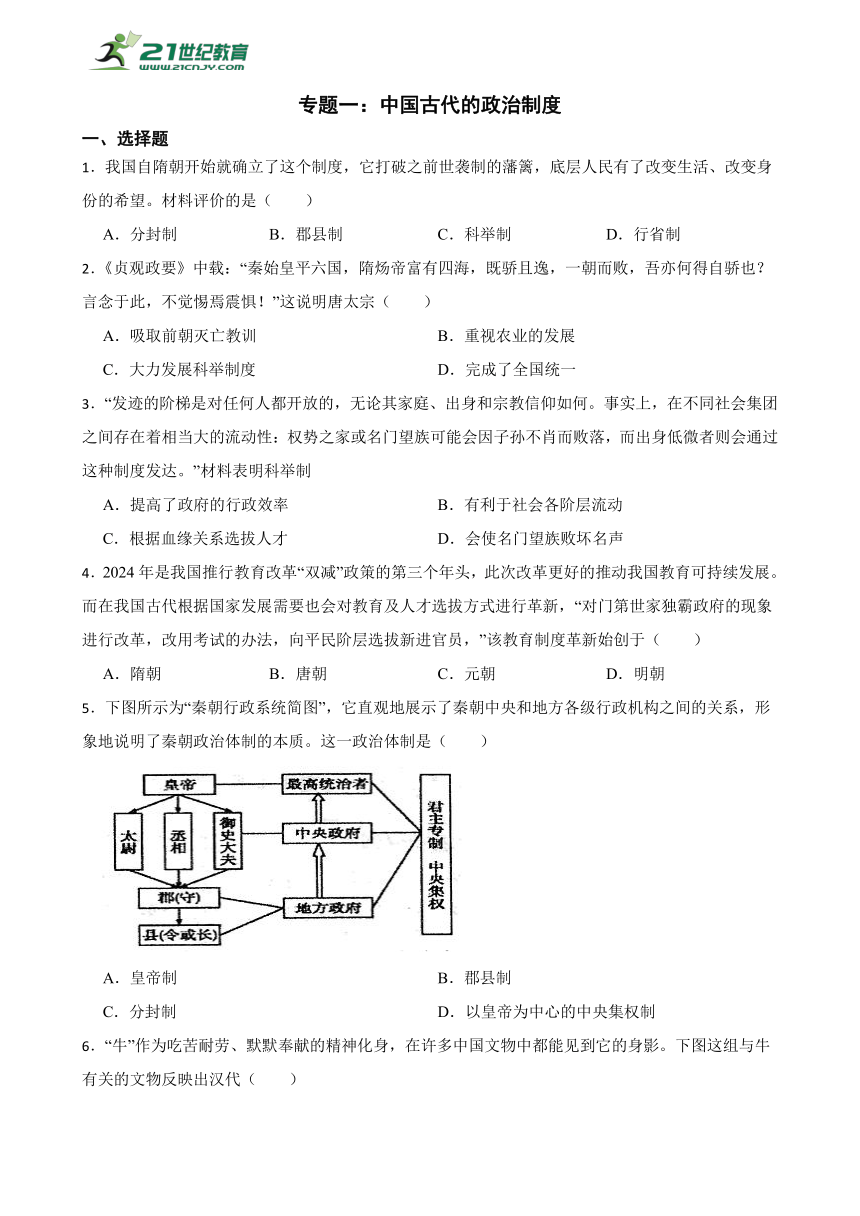

5.下图所示为“秦朝行政系统简图”,它直观地展示了秦朝中央和地方各级行政机构之间的关系,形象地说明了秦朝政治体制的本质。这一政治体制是( )

A.皇帝制 B.郡县制

C.分封制 D.以皇帝为中心的中央集权制

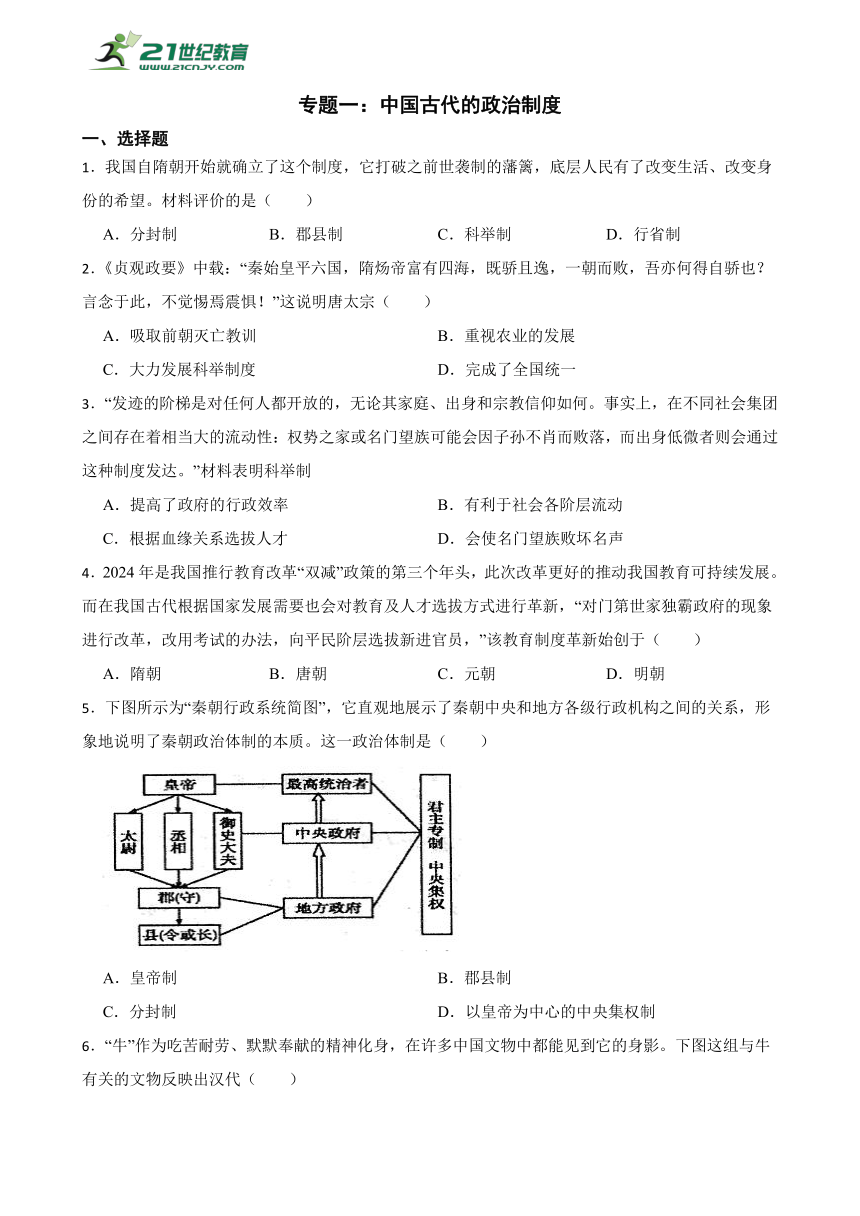

6.“牛”作为吃苦耐劳、默默奉献的精神化身,在许多中国文物中都能见到它的身影。下图这组与牛有关的文物反映出汉代( )

A.绘画技巧的成熟 B.盐铁官营的实施

C.经济重心的南移 D.农耕技术的发展

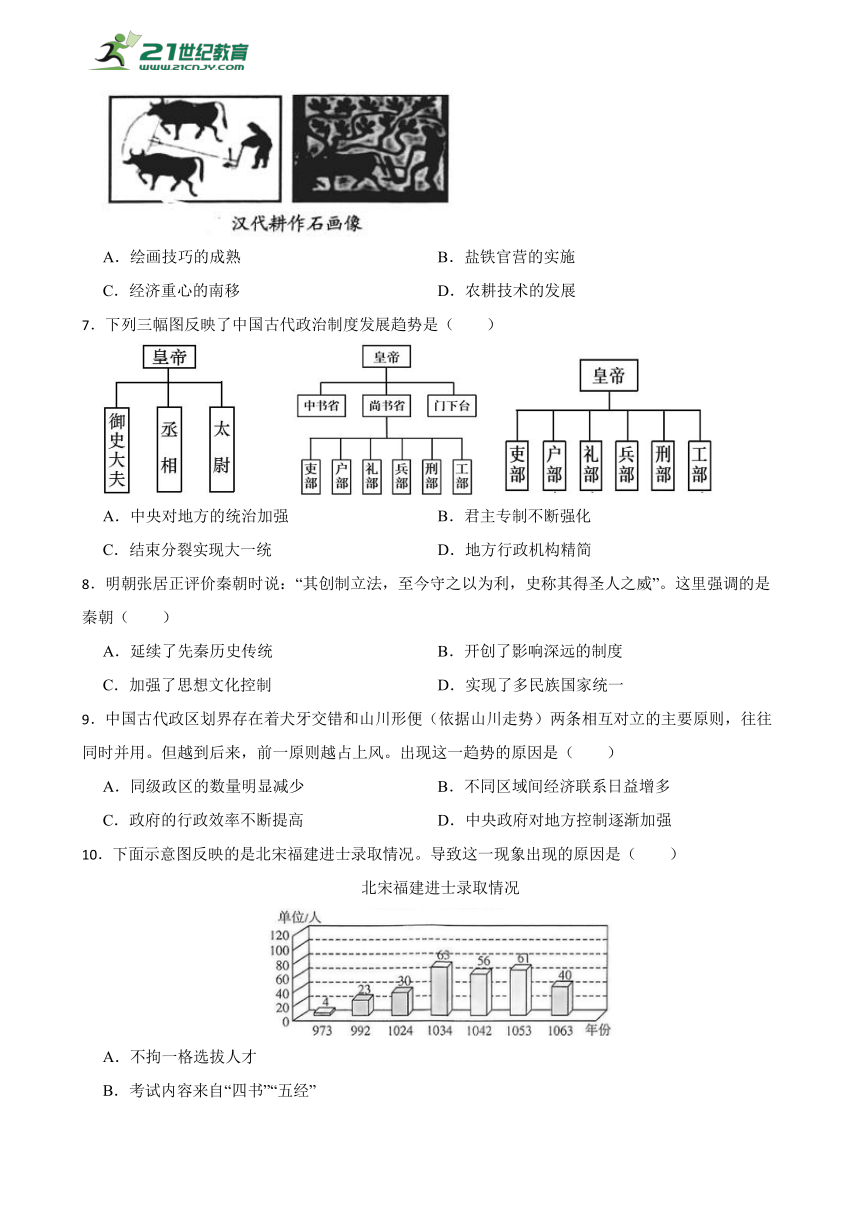

7.下列三幅图反映了中国古代政治制度发展趋势是( )

A.中央对地方的统治加强 B.君主专制不断强化

C.结束分裂实现大一统 D.地方行政机构精简

8.明朝张居正评价秦朝时说:“其创制立法,至今守之以为利,史称其得圣人之威”。这里强调的是秦朝( )

A.延续了先秦历史传统 B.开创了影响深远的制度

C.加强了思想文化控制 D.实现了多民族国家统一

9.中国古代政区划界存在着犬牙交错和山川形便(依据山川走势)两条相互对立的主要原则,往往同时并用。但越到后来,前一原则越占上风。出现这一趋势的原因是( )

A.同级政区的数量明显减少 B.不同区域间经济联系日益增多

C.政府的行政效率不断提高 D.中央政府对地方控制逐渐加强

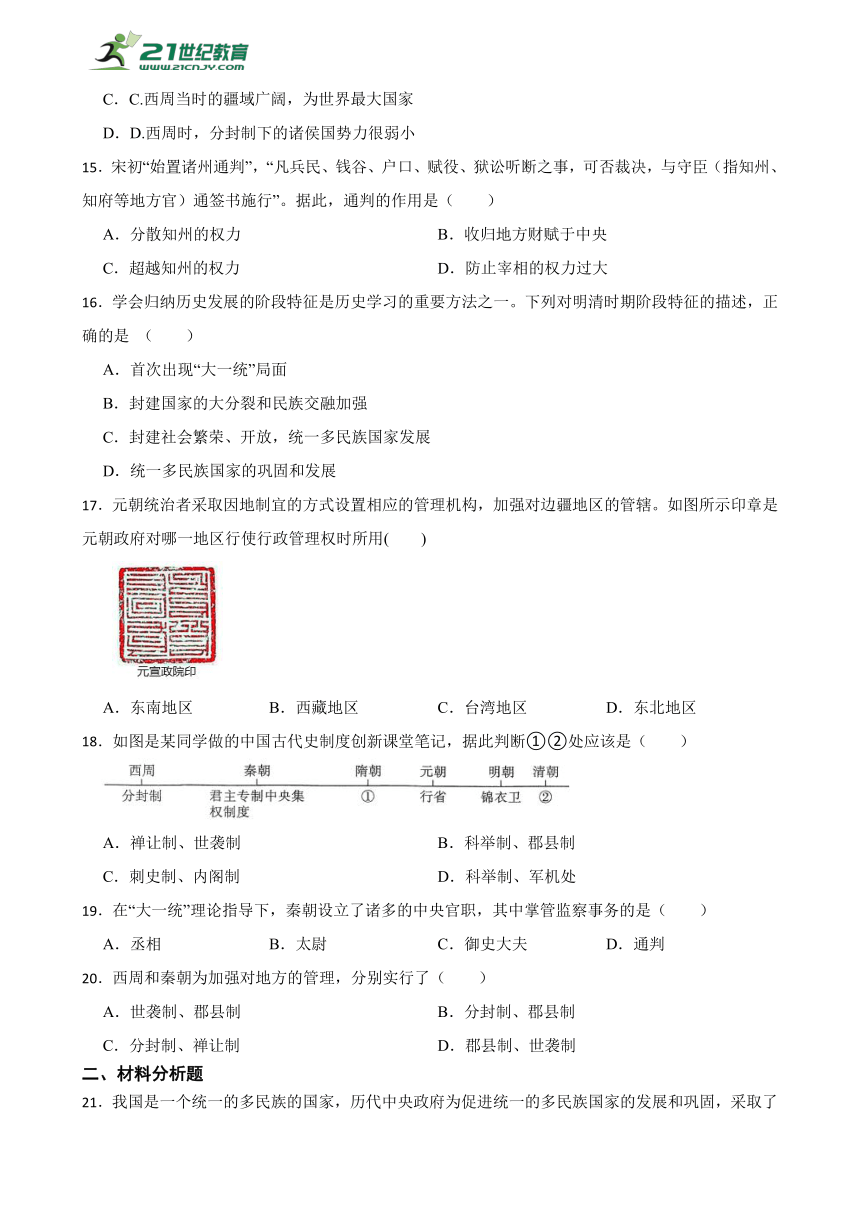

10.下面示意图反映的是北宋福建进士录取情况。导致这一现象出现的原因是( )

北宋福建进士录取情况

A.不拘一格选拔人才

B.考试内容来自“四书”“五经”

C.增加科举考试科目

D.大量增加科举取士名额

11.每年清明节,来自全国各地、港澳台地区及海外华人华侨都会聚集在陕西省黄陵县黄帝陵公祭黄帝。我们祭祀黄帝主要是因为( )

A.他创造了使用至今的汉字 B.他带领人们根治了水患

C.他是中华民族的“人文始祖” D.他建立了中国第一个国家

12.下图是隋朝重大事件的时间轴,图中的①、②、③代表相关的历史事件。其中,正确的选项是( )

A.①统一全国②开凿运河③隋朝灭亡

B.①统一全国②隋朝灭亡③开凿运河

C.①开凿运河②隋朝灭亡③统一全国

D.①开凿运河②统一全国③隋朝灭亡

13.各朝史书对边疆民族的记述,《旧唐书》有突厥传、回纥传、南蛮传、西戎传、东夷传、北狄传等境内民族传,《元史》中《外夷传》,但所记只是高丽、日本、安南、占城等与元朝有贡属关系的诸国,不再为境内各民族立传。这一变化说明元朝( )

A.朝贡范围的拓展 B.华夷思想的淡化

C.行省制度的推行 D.对边疆控制加强

14.以下是某班组织的关于西周的课本剧中的一幕,剧中周天子要求宋国国君履行义务的原因源于( )

A.西周的统治者为抵御边疆敌军国库紧张

B.B.周天子授予诸侯管理土地和人民的权力

C.C.西周当时的疆域广阔,为世界最大国家

D.D.西周时,分封制下的诸侯国势力很弱小

15.宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方官)通签书施行”。据此,通判的作用是( )

A.分散知州的权力 B.收归地方财赋于中央

C.超越知州的权力 D.防止宰相的权力过大

16.学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对明清时期阶段特征的描述,正确的是 ( )

A.首次出现“大一统”局面

B.封建国家的大分裂和民族交融加强

C.封建社会繁荣、开放,统一多民族国家发展

D.统一多民族国家的巩固和发展

17.元朝统治者采取因地制宜的方式设置相应的管理机构,加强对边疆地区的管辖。如图所示印章是元朝政府对哪一地区行使行政管理权时所用( )

A.东南地区 B.西藏地区 C.台湾地区 D.东北地区

18.如图是某同学做的中国古代史制度创新课堂笔记,据此判断①②处应该是( )

A.禅让制、世袭制 B.科举制、郡县制

C.刺史制、内阁制 D.科举制、军机处

19.在“大一统”理论指导下,秦朝设立了诸多的中央官职,其中掌管监察事务的是( )

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.通判

20.西周和秦朝为加强对地方的管理,分别实行了( )

A.世袭制、郡县制 B.分封制、郡县制

C.分封制、禅让制 D.郡县制、世袭制

二、材料分析题

21.我国是一个统一的多民族的国家,历代中央政府为促进统一的多民族国家的发展和巩固,采取了有效的措施进行管辖。阅读材料,回答问题。

材料一:秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴……面对“金戈铁马,气吞万里如虎”的匈奴,汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二:唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是他同他们真心相待,与他们建立了深厚的感情,赢得了人们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

材料三:两宋时期,各民族之间频繁的冲突与战争促进了民族间的交流,使不同民族的人民生活在斗争中走向融合。各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流。

材料四:《元史地理志》记载元朝的疆域“汉、唐极盛之际,有不及焉”,元朝的版图在我国历史上是最大的。元朝在地方设“行中书省”,派遣官吏征收赋税,进行有效的统治。元朝的大统一结束了五代以来长期分裂割据的局面,基本上奠定了中华民族的版图……也为中国此后六百多年的国家统一奠定了基石。

材料五:清前期,在天山以南的广大地区居住着信仰伊斯兰教的维吾尔等族,清代把这一地区称为回部。乾隆时期,回部上层贵族大、小和卓兄弟发动叛乱,乾隆帝派兵征讨。在维吾尔等各族人民的支持下,平定了叛乱。

(1)根据材料一,概括秦汉时期处理边疆民族关系的措施。

(2)据材料二结合所学知识指出,“唐太宗处理民族关系比较成熟的办法”体现了怎样的民族政策?各少数民族首领尊奉唐太宗为什么称号?

(3)依据材料三结合所学知识,概括宋朝民族关系变化呈现出怎样的基本特点?谈谈你对两宋时期的民族关系认识。

(4)以上材料记载的是元朝的什么制度?这一时期为加强对琉球的管理设置了什么机构?

(5)材料五乾隆帝平定叛乱后,设置了什么机构管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区?

22.秦汉时期是中国历史上第一个大一统时期,在中国统一多民族国家和中华文明的发展历程中占有重要地位。阅读材料,回答问题。

材料一 秦初并天下,令丞相、御史曰:“……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱。赖宗庙之灵,六王咸伏其辜(罪),天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚……由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

材料三 这是一条沟通欧亚的陆上交通要道……通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃……良种马……以及多种乐器和歌舞等传入中原。

材料四 “其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

——东汉史学家班固评价某史学著作

(1)材料一中的“秦初并天下”指的是秦王哪一功绩?为“传后世”,秦朝还在地方创立了什么制度?该制度对后世产生了怎样的影响?

(2)“华夏民族”是由哪一联盟逐渐发展而来?为实现“精神空间的整合与凝聚”,汉武帝接受了谁的什么建议?

(3)“这条道路”指的是什么?据材料三分析,该路开通产生的积极作用。

(4)材料四评价的是哪一著作?其历史地位如何?

答案解析部分

1.C

2.A

3.B

4.A

5.D

6.D

7.B

8.B

9.D

10.D

根据题干示意图可知,北宋福建进士录取人数总体呈上升趋势,结合所学知识可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。因此导致这一现象出现的原因是大量增加科举取士名额,D项正确;

仅从题干统计图中的数据,无法直接说明政府不拘一格选拔人才,也无法表明考试内容的来源与考试科目的增加,排除ABC项。

故答案为D。

本题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及科举制度的发展等知识,掌握相关基础知识。

11.C

12.A

13.D

据题干“所记只是高丽、日本、安南、占城等与元朝有贡属关系的诸国,不再为境内各民族立传”结合所学可知,元朝是我国历史上第一个由少数民族为主建立的全国性统一王朝,《元史》为与元朝有贡属关系的诸国立传,而不再为境内的各民族立传,这说明元朝对边疆的控制加强,实行了有效的管理,因而不再需要为境内的各民族立传,D项正确;

《元史》只记载与元朝有贡属关系的诸国,但未对当时朝贡范围的前后情况进行对比,无法说明元朝朝贡范围的拓展,排除A项;

元朝实行四等人制,“华夷思想的淡化”无法从材料中得以体现,排除B项;

元朝在地方上实行行省制,行省制度的推行,与题干“不再为境内各民族立传”无关,排除C项。

故答案为D。

本题考查唐朝和元朝的民族交融,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干现象说明元朝对边疆控制加强。

14.B

根据所学可知,西周建立后,为巩固统治,实行了分封制,将宗亲和功臣等分封各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,同时受封诸侯需要向周王进献贡物、服从周王调兵,由此得出剧中周天子要求宋国国君履行义务的原因源于周天子授予诸侯管理土地和人民的权力,故选B项。

受封诸侯享有了权力,也需要履行义务,西周的统治者为抵御边疆敌军国库紧张不是主要原因,排除A项。

受封诸侯享有了权力,也需要履行义务,与“西周当时的疆域广阔,为世界最大国家”无关,排除C项。

受封诸侯享有了权力,也需要履行义务,“.西周时,分封制下的诸侯国势力很弱小”表述不准确,排除D项。

故答案为:B。

本题考查的是西周分封制。检测学生获取和解读历史信息、调动和运用所学知识、描述和解释历史现象,论证和发展问题,分析和解决问题的能力。

15.A

由材料“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施”可知,判断通判的作用是“与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行”即分散知州的权力。选项A正确;

选项BCD与题意表述不相符,排除;

故答案为 A 。

本题以“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”为切入点,考查通判的作用。

16.D

A对应的是秦汉时期,B对应的是三国两晋南北朝时期,C对应的是隋唐时期,D对应的是明清时期。

本题主要考查学生的分析和判断能力。

17.B

B:根据题干“元宣政院印”和结合所学可知,元朝在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域,成为我国领土不可分割的一部分,B项符合题意;

A:元朝设置北庭都元帅府管理西域军政事务,A项不符合题意;

C:元朝时,在澎湖岛设置澎湖巡检司,管理琉球(今台湾)和澎湖,这是中央政府首次在台湾设立行政机构,C项不符合题意;

D:元朝辽阳行省管辖东北地区,D项不符合题意;

故答案为:B。

本题主要考查学生分析归纳的能力,解题时需要紧扣“宣政院”,联系相关史实回答。

18.D

19.C

答题关键信息“秦朝中央官职”“掌管监察事”,据此分析:

A项:根据所学知识可知,秦朝丞相为百官之首,辅助皇帝处理国政,不合题意,排除A项。

B项:根据所学知识可知,秦朝太慰学军务,不常设,不合题意,排除B项。

C项:根据所学知识可知,秦朝御史大夫,掌群臣奏章,监察百官,故选C项。

D项:根据所学知识可知,宋朝设通判,监察地方知州,不合题意,排除D项。

所以,C项符合题意,ABD不符合题意。

故答案为:C。

本题主要知识考点是秦朝三公九卿制,旨在考查学生知识迁移和灵活分析运用历史材料的能力,解题关键要理解掌握关于三公九卿制的相关史实。

20.B

21.(1)军事征服;实行和亲政策。

(2)开明的民族政策;天可汗。

(3)有和有战,和为主流;两宋时期民族矛盾突出,多个民族政权并立,彼此之间战争不断。

(4)行省制度;澎湖巡检司。

(5)伊犁将军。

(1)根据材料一“ 秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴……”“ 汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策 ”,结合所学知识可知秦汉时期处理边疆民族关系的措施有秦朝军事征服;汉朝实行和亲政策。

(2)根据材料二“ 最为重要的一点就是他同他们真心相待,与他们建立了深厚的感情,赢得了人们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友 ”结合所学知识可知体现了唐太宗实行了开明的民族政策,获得了各民族的赞誉,被尊称为天可汗。

(3)根据材料三“ 两宋时期……各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流 ”可知宋朝民族关系变化呈现出有和有战,和为主流的特点;结合所学知识可知两宋时期民族矛盾突出,多个民族政权并立,彼此之间战争不断,但民族之间的交流也不断加强,促进了各民族的共同进步。

(4)根据材料四“ 元朝在地方设“行中书省”,派遣官吏征收赋税,进行有效的统治”结合所学可知元朝在地方实行行省制度;根据所学知识为加强对琉球的管理设置了澎湖巡检司。

(5)根据所学知识可知, 乾隆帝平定大小和卓叛乱后,设置了伊犁将军管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

故答案为:(1) 军事征服;实行和亲政策。

(2) 开明的民族政策;天可汗。

(3) 有和有战,和为主流;两宋时期民族矛盾突出,多个民族政权并立,彼此之间战争不断。

(4) 行省制度;澎湖巡检司。

(5)伊犁将军

(1)本题考查概括能力。解答时,依据材料信息,从材料中找出关键句子,对这些句子进行概括回答;

(2)(4)属于同一类型,第一问考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,把它和所学知识结合进行分析理解回答;第二问是考查学生的识记能力,解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答;

(3)本题的第一问,考查学生的概括能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识理解识记,在进行概括回答;第二问是考查学生的运用能力,解答时,依据所学知识谈认识;

(5)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答,这就是要求学生准确记忆课本基础知识。

22.(1)统一全国。郡县制。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)炎黄联盟。董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)丝绸之路。沟通了东西方往来交通,促进了不同地区的贸易与文化交流。

(4)《史记》。我国古代第一部纪传体通史。

(1)依据材料一信息,结合所学知识可知,秦初并天下指的是秦始皇统一全国;依据题干信息,结合所学知识可知,秦统一后,在地方上创立了郡县制;结合所学知识可知,郡县制 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式 ;

(2)依据题干信息,结合所学知识可知,华夏民族是由炎黄联盟逐渐发展而来;依据题干信息,结合所学知识可知,为实现精神空间的整合与凝聚即思想的统一,汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术;

(3)依据材料三信息,结合所学知识可知,材料三显示的是丝绸之路;依据材料三信息,可以看出,丝绸之路 沟通了东西方往来交通 , 促进了不同地区的贸易与文化交流 ;

(4)依据材料四信息,结合所学知识可知,材料四评价的是《史记》,结合所学知识可知,《史记》是 我国古代第一部纪传体通史 ;

故答案为:(1)统一全国。郡县制。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)炎黄联盟。董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)丝绸之路。沟通了东西方往来交通,促进了不同地区的贸易与文化交流。

(4)《史记》。我国古代第一部纪传体通史。

(1)本题的第一问,考查学生的理解能力,解答时,依据材料信息,把它和所学知识结合进行分析理解回答;后面的二问是考查理解识记,解答时,依据题干信息,结合对所学知识的理解识记回答;

(2)本题的第一问,考查学生的准确记忆,解答时,依据题干信息,结合对所学知识的准确记忆回答;第二问是考查理解识记,解答时,依据题干信息,读懂题干含义,再结合对课本所学知识的准确记忆回答,一定要理解题干含义,即要知道回答什么;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,把它和课本所学知识结合进行分析理解回答;第二问是考查运用能力,解答时,依据材料信息,从材料中找出关键句子回答;

(4)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,读懂材料含义,再把它和课本所学知识结合进行分析理解回答;第二问是考查准确记忆,解答时,在第一问答案的基础上,结合对所学知识的准确记忆回答。

一、选择题

1.我国自隋朝开始就确立了这个制度,它打破之前世袭制的藩篱,底层人民有了改变生活、改变身份的希望。材料评价的是( )

A.分封制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制

2.《贞观政要》中载:“秦始皇平六国,隋炀帝富有四海,既骄且逸,一朝而败,吾亦何得自骄也?言念于此,不觉惕焉震惧!”这说明唐太宗( )

A.吸取前朝灭亡教训 B.重视农业的发展

C.大力发展科举制度 D.完成了全国统一

3.“发迹的阶梯是对任何人都开放的,无论其家庭、出身和宗教信仰如何。事实上,在不同社会集团之间存在着相当大的流动性:权势之家或名门望族可能会因子孙不肖而败落,而出身低微者则会通过这种制度发达。”材料表明科举制

A.提高了政府的行政效率 B.有利于社会各阶层流动

C.根据血缘关系选拔人才 D.会使名门望族败坏名声

4.2024年是我国推行教育改革“双减”政策的第三个年头,此次改革更好的推动我国教育可持续发展。而在我国古代根据国家发展需要也会对教育及人才选拔方式进行革新,“对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的办法,向平民阶层选拔新进官员,”该教育制度革新始创于( )

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

5.下图所示为“秦朝行政系统简图”,它直观地展示了秦朝中央和地方各级行政机构之间的关系,形象地说明了秦朝政治体制的本质。这一政治体制是( )

A.皇帝制 B.郡县制

C.分封制 D.以皇帝为中心的中央集权制

6.“牛”作为吃苦耐劳、默默奉献的精神化身,在许多中国文物中都能见到它的身影。下图这组与牛有关的文物反映出汉代( )

A.绘画技巧的成熟 B.盐铁官营的实施

C.经济重心的南移 D.农耕技术的发展

7.下列三幅图反映了中国古代政治制度发展趋势是( )

A.中央对地方的统治加强 B.君主专制不断强化

C.结束分裂实现大一统 D.地方行政机构精简

8.明朝张居正评价秦朝时说:“其创制立法,至今守之以为利,史称其得圣人之威”。这里强调的是秦朝( )

A.延续了先秦历史传统 B.开创了影响深远的制度

C.加强了思想文化控制 D.实现了多民族国家统一

9.中国古代政区划界存在着犬牙交错和山川形便(依据山川走势)两条相互对立的主要原则,往往同时并用。但越到后来,前一原则越占上风。出现这一趋势的原因是( )

A.同级政区的数量明显减少 B.不同区域间经济联系日益增多

C.政府的行政效率不断提高 D.中央政府对地方控制逐渐加强

10.下面示意图反映的是北宋福建进士录取情况。导致这一现象出现的原因是( )

北宋福建进士录取情况

A.不拘一格选拔人才

B.考试内容来自“四书”“五经”

C.增加科举考试科目

D.大量增加科举取士名额

11.每年清明节,来自全国各地、港澳台地区及海外华人华侨都会聚集在陕西省黄陵县黄帝陵公祭黄帝。我们祭祀黄帝主要是因为( )

A.他创造了使用至今的汉字 B.他带领人们根治了水患

C.他是中华民族的“人文始祖” D.他建立了中国第一个国家

12.下图是隋朝重大事件的时间轴,图中的①、②、③代表相关的历史事件。其中,正确的选项是( )

A.①统一全国②开凿运河③隋朝灭亡

B.①统一全国②隋朝灭亡③开凿运河

C.①开凿运河②隋朝灭亡③统一全国

D.①开凿运河②统一全国③隋朝灭亡

13.各朝史书对边疆民族的记述,《旧唐书》有突厥传、回纥传、南蛮传、西戎传、东夷传、北狄传等境内民族传,《元史》中《外夷传》,但所记只是高丽、日本、安南、占城等与元朝有贡属关系的诸国,不再为境内各民族立传。这一变化说明元朝( )

A.朝贡范围的拓展 B.华夷思想的淡化

C.行省制度的推行 D.对边疆控制加强

14.以下是某班组织的关于西周的课本剧中的一幕,剧中周天子要求宋国国君履行义务的原因源于( )

A.西周的统治者为抵御边疆敌军国库紧张

B.B.周天子授予诸侯管理土地和人民的权力

C.C.西周当时的疆域广阔,为世界最大国家

D.D.西周时,分封制下的诸侯国势力很弱小

15.宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方官)通签书施行”。据此,通判的作用是( )

A.分散知州的权力 B.收归地方财赋于中央

C.超越知州的权力 D.防止宰相的权力过大

16.学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对明清时期阶段特征的描述,正确的是 ( )

A.首次出现“大一统”局面

B.封建国家的大分裂和民族交融加强

C.封建社会繁荣、开放,统一多民族国家发展

D.统一多民族国家的巩固和发展

17.元朝统治者采取因地制宜的方式设置相应的管理机构,加强对边疆地区的管辖。如图所示印章是元朝政府对哪一地区行使行政管理权时所用( )

A.东南地区 B.西藏地区 C.台湾地区 D.东北地区

18.如图是某同学做的中国古代史制度创新课堂笔记,据此判断①②处应该是( )

A.禅让制、世袭制 B.科举制、郡县制

C.刺史制、内阁制 D.科举制、军机处

19.在“大一统”理论指导下,秦朝设立了诸多的中央官职,其中掌管监察事务的是( )

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.通判

20.西周和秦朝为加强对地方的管理,分别实行了( )

A.世袭制、郡县制 B.分封制、郡县制

C.分封制、禅让制 D.郡县制、世袭制

二、材料分析题

21.我国是一个统一的多民族的国家,历代中央政府为促进统一的多民族国家的发展和巩固,采取了有效的措施进行管辖。阅读材料,回答问题。

材料一:秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴……面对“金戈铁马,气吞万里如虎”的匈奴,汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二:唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是他同他们真心相待,与他们建立了深厚的感情,赢得了人们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

材料三:两宋时期,各民族之间频繁的冲突与战争促进了民族间的交流,使不同民族的人民生活在斗争中走向融合。各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流。

材料四:《元史地理志》记载元朝的疆域“汉、唐极盛之际,有不及焉”,元朝的版图在我国历史上是最大的。元朝在地方设“行中书省”,派遣官吏征收赋税,进行有效的统治。元朝的大统一结束了五代以来长期分裂割据的局面,基本上奠定了中华民族的版图……也为中国此后六百多年的国家统一奠定了基石。

材料五:清前期,在天山以南的广大地区居住着信仰伊斯兰教的维吾尔等族,清代把这一地区称为回部。乾隆时期,回部上层贵族大、小和卓兄弟发动叛乱,乾隆帝派兵征讨。在维吾尔等各族人民的支持下,平定了叛乱。

(1)根据材料一,概括秦汉时期处理边疆民族关系的措施。

(2)据材料二结合所学知识指出,“唐太宗处理民族关系比较成熟的办法”体现了怎样的民族政策?各少数民族首领尊奉唐太宗为什么称号?

(3)依据材料三结合所学知识,概括宋朝民族关系变化呈现出怎样的基本特点?谈谈你对两宋时期的民族关系认识。

(4)以上材料记载的是元朝的什么制度?这一时期为加强对琉球的管理设置了什么机构?

(5)材料五乾隆帝平定叛乱后,设置了什么机构管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区?

22.秦汉时期是中国历史上第一个大一统时期,在中国统一多民族国家和中华文明的发展历程中占有重要地位。阅读材料,回答问题。

材料一 秦初并天下,令丞相、御史曰:“……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱。赖宗庙之灵,六王咸伏其辜(罪),天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚……由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

材料三 这是一条沟通欧亚的陆上交通要道……通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃……良种马……以及多种乐器和歌舞等传入中原。

材料四 “其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

——东汉史学家班固评价某史学著作

(1)材料一中的“秦初并天下”指的是秦王哪一功绩?为“传后世”,秦朝还在地方创立了什么制度?该制度对后世产生了怎样的影响?

(2)“华夏民族”是由哪一联盟逐渐发展而来?为实现“精神空间的整合与凝聚”,汉武帝接受了谁的什么建议?

(3)“这条道路”指的是什么?据材料三分析,该路开通产生的积极作用。

(4)材料四评价的是哪一著作?其历史地位如何?

答案解析部分

1.C

2.A

3.B

4.A

5.D

6.D

7.B

8.B

9.D

10.D

根据题干示意图可知,北宋福建进士录取人数总体呈上升趋势,结合所学知识可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。因此导致这一现象出现的原因是大量增加科举取士名额,D项正确;

仅从题干统计图中的数据,无法直接说明政府不拘一格选拔人才,也无法表明考试内容的来源与考试科目的增加,排除ABC项。

故答案为D。

本题主要考查了宋朝的重文轻武政策以及科举制度的发展等知识,掌握相关基础知识。

11.C

12.A

13.D

据题干“所记只是高丽、日本、安南、占城等与元朝有贡属关系的诸国,不再为境内各民族立传”结合所学可知,元朝是我国历史上第一个由少数民族为主建立的全国性统一王朝,《元史》为与元朝有贡属关系的诸国立传,而不再为境内的各民族立传,这说明元朝对边疆的控制加强,实行了有效的管理,因而不再需要为境内的各民族立传,D项正确;

《元史》只记载与元朝有贡属关系的诸国,但未对当时朝贡范围的前后情况进行对比,无法说明元朝朝贡范围的拓展,排除A项;

元朝实行四等人制,“华夷思想的淡化”无法从材料中得以体现,排除B项;

元朝在地方上实行行省制,行省制度的推行,与题干“不再为境内各民族立传”无关,排除C项。

故答案为D。

本题考查唐朝和元朝的民族交融,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干现象说明元朝对边疆控制加强。

14.B

根据所学可知,西周建立后,为巩固统治,实行了分封制,将宗亲和功臣等分封各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,同时受封诸侯需要向周王进献贡物、服从周王调兵,由此得出剧中周天子要求宋国国君履行义务的原因源于周天子授予诸侯管理土地和人民的权力,故选B项。

受封诸侯享有了权力,也需要履行义务,西周的统治者为抵御边疆敌军国库紧张不是主要原因,排除A项。

受封诸侯享有了权力,也需要履行义务,与“西周当时的疆域广阔,为世界最大国家”无关,排除C项。

受封诸侯享有了权力,也需要履行义务,“.西周时,分封制下的诸侯国势力很弱小”表述不准确,排除D项。

故答案为:B。

本题考查的是西周分封制。检测学生获取和解读历史信息、调动和运用所学知识、描述和解释历史现象,论证和发展问题,分析和解决问题的能力。

15.A

由材料“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施”可知,判断通判的作用是“与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行”即分散知州的权力。选项A正确;

选项BCD与题意表述不相符,排除;

故答案为 A 。

本题以“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”为切入点,考查通判的作用。

16.D

A对应的是秦汉时期,B对应的是三国两晋南北朝时期,C对应的是隋唐时期,D对应的是明清时期。

本题主要考查学生的分析和判断能力。

17.B

B:根据题干“元宣政院印”和结合所学可知,元朝在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域,成为我国领土不可分割的一部分,B项符合题意;

A:元朝设置北庭都元帅府管理西域军政事务,A项不符合题意;

C:元朝时,在澎湖岛设置澎湖巡检司,管理琉球(今台湾)和澎湖,这是中央政府首次在台湾设立行政机构,C项不符合题意;

D:元朝辽阳行省管辖东北地区,D项不符合题意;

故答案为:B。

本题主要考查学生分析归纳的能力,解题时需要紧扣“宣政院”,联系相关史实回答。

18.D

19.C

答题关键信息“秦朝中央官职”“掌管监察事”,据此分析:

A项:根据所学知识可知,秦朝丞相为百官之首,辅助皇帝处理国政,不合题意,排除A项。

B项:根据所学知识可知,秦朝太慰学军务,不常设,不合题意,排除B项。

C项:根据所学知识可知,秦朝御史大夫,掌群臣奏章,监察百官,故选C项。

D项:根据所学知识可知,宋朝设通判,监察地方知州,不合题意,排除D项。

所以,C项符合题意,ABD不符合题意。

故答案为:C。

本题主要知识考点是秦朝三公九卿制,旨在考查学生知识迁移和灵活分析运用历史材料的能力,解题关键要理解掌握关于三公九卿制的相关史实。

20.B

21.(1)军事征服;实行和亲政策。

(2)开明的民族政策;天可汗。

(3)有和有战,和为主流;两宋时期民族矛盾突出,多个民族政权并立,彼此之间战争不断。

(4)行省制度;澎湖巡检司。

(5)伊犁将军。

(1)根据材料一“ 秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴……”“ 汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策 ”,结合所学知识可知秦汉时期处理边疆民族关系的措施有秦朝军事征服;汉朝实行和亲政策。

(2)根据材料二“ 最为重要的一点就是他同他们真心相待,与他们建立了深厚的感情,赢得了人们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友 ”结合所学知识可知体现了唐太宗实行了开明的民族政策,获得了各民族的赞誉,被尊称为天可汗。

(3)根据材料三“ 两宋时期……各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流 ”可知宋朝民族关系变化呈现出有和有战,和为主流的特点;结合所学知识可知两宋时期民族矛盾突出,多个民族政权并立,彼此之间战争不断,但民族之间的交流也不断加强,促进了各民族的共同进步。

(4)根据材料四“ 元朝在地方设“行中书省”,派遣官吏征收赋税,进行有效的统治”结合所学可知元朝在地方实行行省制度;根据所学知识为加强对琉球的管理设置了澎湖巡检司。

(5)根据所学知识可知, 乾隆帝平定大小和卓叛乱后,设置了伊犁将军管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

故答案为:(1) 军事征服;实行和亲政策。

(2) 开明的民族政策;天可汗。

(3) 有和有战,和为主流;两宋时期民族矛盾突出,多个民族政权并立,彼此之间战争不断。

(4) 行省制度;澎湖巡检司。

(5)伊犁将军

(1)本题考查概括能力。解答时,依据材料信息,从材料中找出关键句子,对这些句子进行概括回答;

(2)(4)属于同一类型,第一问考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,把它和所学知识结合进行分析理解回答;第二问是考查学生的识记能力,解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答;

(3)本题的第一问,考查学生的概括能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识理解识记,在进行概括回答;第二问是考查学生的运用能力,解答时,依据所学知识谈认识;

(5)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答,这就是要求学生准确记忆课本基础知识。

22.(1)统一全国。郡县制。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)炎黄联盟。董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)丝绸之路。沟通了东西方往来交通,促进了不同地区的贸易与文化交流。

(4)《史记》。我国古代第一部纪传体通史。

(1)依据材料一信息,结合所学知识可知,秦初并天下指的是秦始皇统一全国;依据题干信息,结合所学知识可知,秦统一后,在地方上创立了郡县制;结合所学知识可知,郡县制 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式 ;

(2)依据题干信息,结合所学知识可知,华夏民族是由炎黄联盟逐渐发展而来;依据题干信息,结合所学知识可知,为实现精神空间的整合与凝聚即思想的统一,汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术;

(3)依据材料三信息,结合所学知识可知,材料三显示的是丝绸之路;依据材料三信息,可以看出,丝绸之路 沟通了东西方往来交通 , 促进了不同地区的贸易与文化交流 ;

(4)依据材料四信息,结合所学知识可知,材料四评价的是《史记》,结合所学知识可知,《史记》是 我国古代第一部纪传体通史 ;

故答案为:(1)统一全国。郡县制。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)炎黄联盟。董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)丝绸之路。沟通了东西方往来交通,促进了不同地区的贸易与文化交流。

(4)《史记》。我国古代第一部纪传体通史。

(1)本题的第一问,考查学生的理解能力,解答时,依据材料信息,把它和所学知识结合进行分析理解回答;后面的二问是考查理解识记,解答时,依据题干信息,结合对所学知识的理解识记回答;

(2)本题的第一问,考查学生的准确记忆,解答时,依据题干信息,结合对所学知识的准确记忆回答;第二问是考查理解识记,解答时,依据题干信息,读懂题干含义,再结合对课本所学知识的准确记忆回答,一定要理解题干含义,即要知道回答什么;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,把它和课本所学知识结合进行分析理解回答;第二问是考查运用能力,解答时,依据材料信息,从材料中找出关键句子回答;

(4)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,读懂材料含义,再把它和课本所学知识结合进行分析理解回答;第二问是考查准确记忆,解答时,在第一问答案的基础上,结合对所学知识的准确记忆回答。

同课章节目录