2025年中考历史专题练习:中外历史上的改革

文档属性

| 名称 | 2025年中考历史专题练习:中外历史上的改革 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 96.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-25 06:59:52 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考历史专题中外历史上的改革

【热点链接】

改革是社会发展的重要动力,也是一个民族或国家能否良好发展的重要因素。1978年的中国开始了改革开放的伟大实践,实现了经济的腾飞。今天,经济总量居世界第二位的中国,面临着转型的机遇和挑战,再次站在了变革的关键时刻。

【导学练习】

1、中外历史上有许多国家因为进行了适当的改革,实现了民族大飞跃。请列举中外的史实各两个。(要说明事件的名称和产生的影响)

2、19世纪中期是世界大变革时期,发生在这一时期的重要改革有哪些?

3、新中国成立后,主要有哪几次成功的改革?

【相关考点】

封建性质的改革

一、奴隶社会向封建社会成功过渡的改革:

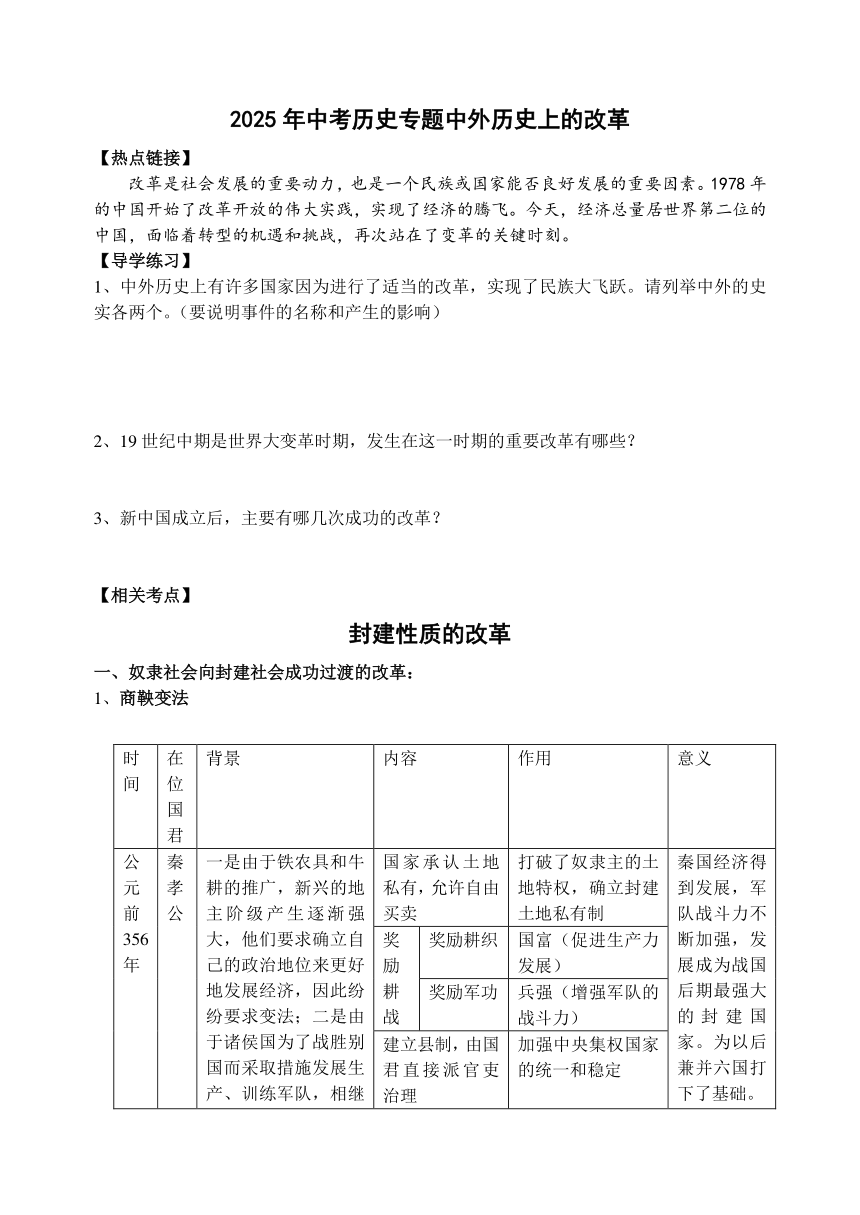

1、商鞅变法

时间 在位国君 背景 内容 作用 意义

公元前356年 秦孝公 一是由于铁农具和牛耕的推广,新兴的地主阶级产生逐渐强大,他们要求确立自己的政治地位来更好地发展经济,因此纷纷要求变法;二是由于诸侯国为了战胜别国而采取措施发展生产、训练军队,相继开展变法运动 国家承认土地私有,允许自由买卖 打破了奴隶主的土地特权,确立封建土地私有制 秦国经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最强大的封建国家。为以后兼并六国打下了基础。

奖励耕战 奖励耕织 国富(促进生产力发展)

奖励军功 兵强(增强军队的战斗力)

建立县制,由国君直接派官吏治理 加强中央集权国家的统一和稳定

2、北魏孝文帝改革(特点:汉化政策)

(1)背景:北方出现民族融合的趋势。

(2)内容:

①494年迁都洛阳;

②汉化政策:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚、用汉制、行汉礼。

(3)意义:北魏孝文帝改革措施加速了北方各族的封建化进程,进一步促进了北方经济的发展和民族大融合。

3、日本大化改新(详见“日本问题与中日关系”)

启示:善于学习、创新是一个民族发展的关键;改革是强国之路。

二、失败的封建统治者的自救改革:中国洋务运动(阶级:地主阶级洋务派)

(1)背景:第二次鸦片战争后,清政府内外交困。

(2)起止时间:19世纪60年代至90年代。

(3)目的:维护清王朝的封建统治。

(4)代表:中央:奕?;地方:曾国蕃、李鸿章、左宗棠、张之洞。

(5)口号:“师夷长技以自强”

(6)主要内容:

①前期以“自强”为口号,创办一批近代军事工业。如:曾国蕃、李鸿章创办的安庆内军械所;李鸿章创办的江南制造局;左宗棠创办的福州船政局。

②后期以“求富”为口号,创办一批近代民用工业。如:李鸿章在上海创办的轮船招商局;张之洞创办的湖北织布局和汉阳铁厂。

③从70年代中期到80年代中期,筹建了南洋、北洋、福建三支海军。

④兴办新式学堂。1862年成立的京师同文馆是洋务派创办的第一所新式学堂,也是近代中国第一所新式学堂。

(7)失败的标志:在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没。

(8)失败的原因:

①主观原因:洋务派只学习西方先进的生产技术,而不改变落后的封建制度。

②客观原因:以慈禧太后为首的顽固派的阻挠。

(9)对洋务运动的评价

①性质:是一次失败的封建统治者的自救运动。

②影响:

A、局限性:洋务派的主观目的是清王朝的封建统治,而不是把中国引向资本主义,它没有使中国富强起来。

B、积极性:它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业。洋务运动为中国近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用,为中国的近代化开辟了道路。

资产阶级性质的改革

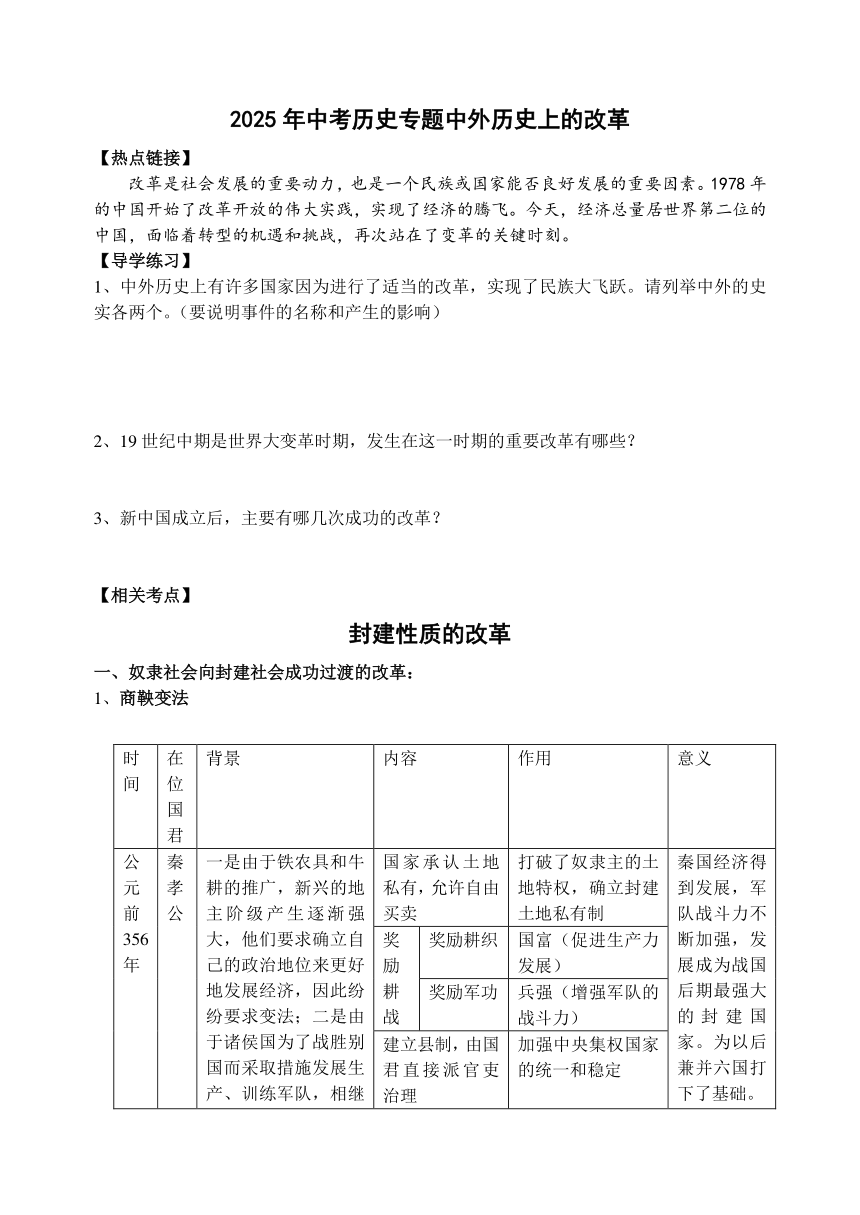

一、失败的资产阶级救亡图存的改革:

中国戊戌变法(阶级:资产阶级维新派)

(1)背景:甲午中日战争后中国民族危机加深。

(2)领导人:康有为、梁启超等

(3)维新派的主要活动:

①1895年春,“公车上书”请求变法——揭开维新变法运动的序幕,标志着中国民族资产阶级开始登上历史舞台。

②创办报刊,宣传变法:《万国公报》 《中外纪闻》

③成立强学会——维新派政治团体形成。

(4)实施:百日维新

①起止时间:1898年6月到9月。

②主要内容:

A、政治上:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;

B、经济上:鼓励私人兴办工矿企业;

C、文化思想上:开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论;

D、军事上:训练新式军队等等。

③结果:失败——慈禧太后发动戊戌政变。(谭嗣同等壮烈牺牲。)

④对中国近代社会的影响:戊戌变法引进西学理论,主张学习西方的制度,发展资本主义,启发人们摆脱封建思想的束缚,因而在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒,推动了中国近代化的进程;但它没有实现救图存的愿望,也没有使中国走上富强的道路。

⑤失败的原因:

A、主观原因:因为在中国近代,民族资产阶级具有软弱性,不敢发动人民群众,只依靠没有实权的光绪帝。

B、客观原因:以慈禧太后为首的顽固派的阻挠,镇压维新变法运动。

二、封建社会向资本主义社会成功过渡的改革:

1、俄国废除农奴制改革(俄国1861年改革)

(1)根本原因:农奴制阻碍了俄国资本主义的发展。

(2)根本目的:维护地主阶级的统治。

(3)时间:1861年; 领导者:亚历山大二世。 领导阶级:地主阶级。

(4)主要内容及作用:

内容 作用

农奴在法律上是“自由”人;地主再也不许买卖农奴和干涉他们的生活 为资本主义发展提供了充足的自由劳动力

农奴在获得“解放”时,可以得到一块份地,但他们必须出钱赎买这块份地 为资本主义发展提供了充足的资金

(5)性质:是一次自上而下的资产阶级性质的改革。

(6)历史意义:(考试不作要求)

①积极性:促进俄国资本主义的发展,是俄国历史上一次伟大的转折。

②局限性:保留大量的封建残余。

2、日本明治维新(详见“日本问题与中日关系”)

三、资本主义国家内部调整的改革:美国罗斯福新政(详见“美国问题与中美关系”)

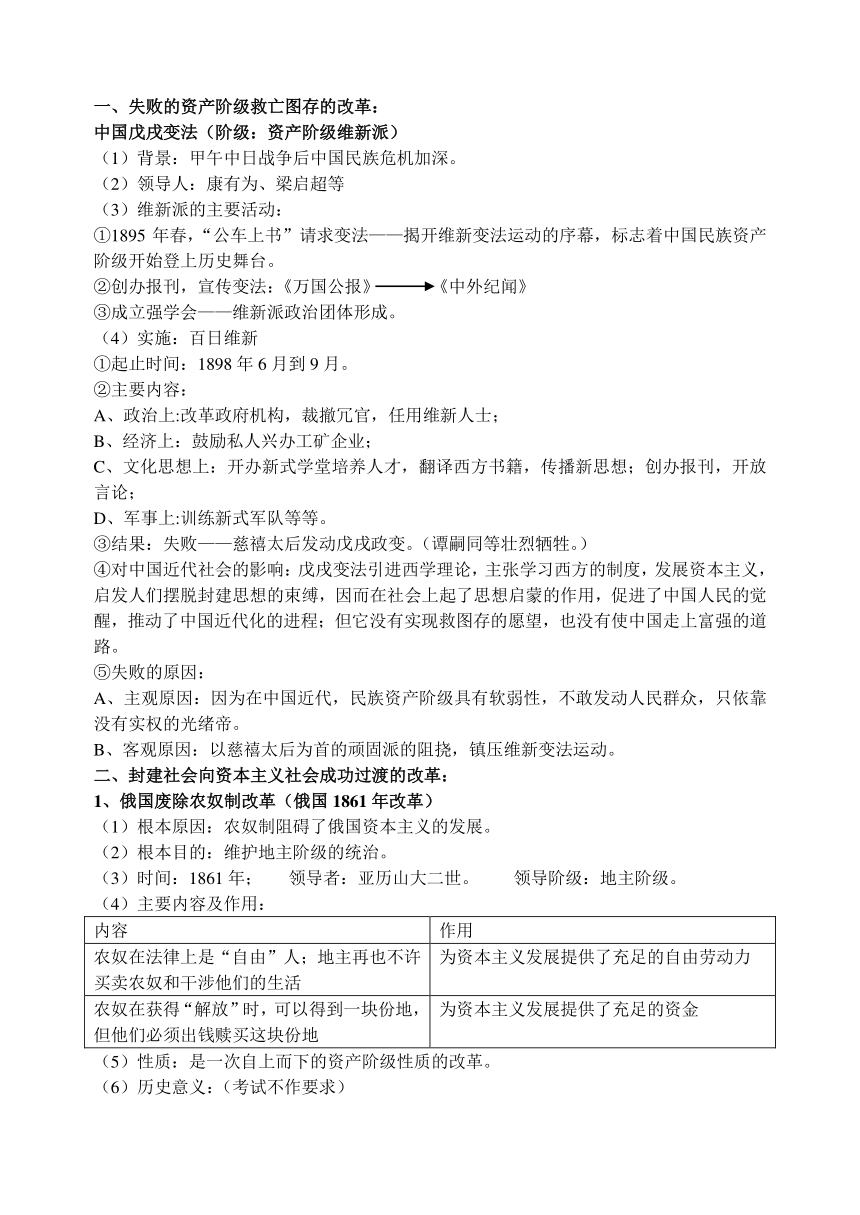

社会主义国家的改革:

一、苏俄列宁的新经济政策:

1、原因:随着国内战争结束,战时共产主义政策不能够适应形势发展。

2、目的:恢复被战争破坏的经济。

3、时间:1921-1924年;领导人:列宁

4、措施:用“新经济政策”代替“战时共产主义政策”。

5、内容:允许多种经济并存,大力发展商品经济。

6、作用:促进国民经济的恢复和发展,苏维埃政权得到巩固。

7、评价:列宁探索用商品经济手段进行社会主义建设实践,说明列宁和布尔什维克能从实际出发,纠正错误,调整国家政策。

二、苏联斯大林模式的形成(1924-1953年)

1、背景:当时苏联外有帝国主义包围,国内经济文化相对落后。

2、目的:实现社会主义工业化。

3、特点:高度集中的经济政治体制。

4、具体做法:优先发展重工业,实现农业集体化。具体表现如下:

①经济上,排斥市场调节和价值规律,把一切经济活动置于指令性计划之下。

②政治上,党政不分,国家所有的决策集中于党的最高领导机构,最终集中到斯大林个人手中,民主法制匮乏,个人崇拜和家长制作风盛行。

5、形成的标志:1936年,苏联通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”。

6、取得的成就:1928-1937年,苏联完成了第一、第二个五年计划,重点发展重工业。到1937年,苏联建立了门类齐全的工业体系,工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位,苏联由传统的农业国变成强盛的工业国,国防力量也大为加强。与此同时加快了实现农业集体化的步伐。

7、评价:

(1)积极性:在当时外有帝国主义包围,国内经济文化相对落后的情况下,一定历史条件下为苏联社会主义建设取得巨大成就作出伟大贡献,它使苏联由落后的农业国变成强盛的工业国,显示出了社会主义制度的巨大优越性,巩固了十月革命的成果。(同时期,资本主义国家出现了严重的经济危机,显示了了社会主义制度的巨大优越性。)

(2)消极性:A优先发展重工业,导致国民经济比例失调,使农业和轻工业长期处于落后状态;B片面强调产值和产量,造成产品品种少、质量差;C国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大农民的利益,农民没有生产积极性,农业产量长期停滞不前。D经济发展粗放,经济效益低下,大量消耗和浪费了资源。

三、苏联赫鲁晓夫改革:

1、时间:1953年; 领导人:赫鲁晓夫。目的:主要对斯大林时期存在的一些弊端进行改革。

2、内容:在经济上,他把农业作为改革的突破点,推行一系列发展农业的措施,同时,对工业也施行改革。在政治上,批判个人崇拜,平反冤假错案。

3、结果:失败。

4、失败原因:改革取得一定的成果,但没有从根本上改变高度集中的政治经济体制。60年代,改革带来的矛盾日益突出,1964年赫鲁晓夫被迫下台。

四、苏联戈尔巴乔夫改革:

1、背景:苏联经济发展面临停滞的局面。时间:1985年。 领导人:戈尔巴乔夫。

2、具体做法:首先把经济改革作为重点,但没有取得成果。80年代后期,又把改革的重点转到政治方面,使一党制变为多党制。

3、结果:国家权力分散,分裂趋势加强。

五、新中国的三大改造:

1、对农业、手工业的改造

(1)原因:个体劳动影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要。

(2)形式:合作化,即引导农民和手工业者参加生产合作社,走集体化和社会主义道路,实现共同富裕。

(3)起止时间:1953年-1956年。

2、对资本主义工商业的改造

(1)形式:公私合营

(2)政策:实行赎买政策。(看法(意义):实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。)

(3)起止时间:1954年-1956年底。

3、历史意义:到1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,完成了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。我国初步建立起社会主义的基本制度,从此,进入社会主义初级阶段。

(4)不足:在社会主义改造的后期,也存在要求过急,工作过粗,改变过快等缺点。

六、1978年以来中国邓小平的改革开放:中共十一届三中全会作出改革开放的伟大决策。

1、对内改革(首先从农村开始)

(1)农村:实行家庭联产承包责任制。

①时间:从20世纪80年代开始

②形式:分田包产到户,包干到户。

③目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济的发展。

④最先实施的地区:安徽凤阳小岗村。

⑤内容:A、在土地公有制的基础上,集体所有的土地长期承包给农户使用;B、其收成在完成上交给国家和集体的任务后,剩余的归农户所有。

⑥实质:改革农村生产关系中不适应生产力发展的环节,以达到发展生产力的目的。

⑦意义或作用:调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,推动了中国农业的发展。

⑧认识:生产关系一定要适应生产力的需要。(生产关系不得落后或者超前于生产力的发展水平。)改革必须从本国国情出发。

(2)城市:以国有企业改革为重点。(不作考试要求)

2、对外开放:(见“对外开放与闭关锁国”部分)

【考点解读】

1、商鞅变法的各项措施中:

(1)最有利于确立封建制度的是哪一项?

国家承认土地私有,允许自由买卖。

(2)最有利于巩固国家统一的是哪一项?

建立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)最有利于封建经济发展的是哪一项?

生产粮食和布帛多的人可以免除徭役。

(4)最有利于增强秦军战斗力的是哪一项?

按军功授予爵位,废除没有军功的旧贵族的爵位。

2、北魏孝文帝改革有何特点?

学习汉族先进的制度和文化。

3、日本大化改新与明治维新的共同作用是什么?

都促进日本社会生产力的发展;都改变日本社会的性质。

4、为什么日本的明治维新会取得胜利,而中国的戊戌变法却失败了?

(1)最大的不同在于日本明治维新的改革者通过领导人民群众进行倒幕运动掌握了实权,而中国戊戌变法的改革者自己没有实权,仅仅依靠一个仅有良好愿望而没有任何实权的傀儡皇帝光绪帝。

(2)日本明治维新的改革者通过屐人民群众进行倒幕运动扫除改革的障碍,而中国戊戌变法又脱离群众,不能获得人民的支持,所以只能在强大的封建顽固派面前不堪一击。

(3)日本明治维新时,西方资本主义国家处于自由竞争阶段,又忙于侵略中国,无暇顾及日本政局;而中国戊戌变法时,西方资本主义国家相继进入帝国主义阶段,掀起瓜分中国的狂潮。不同的历史背景注定日本明治维新会成功,中国戊戌变法会失败。

5、俄国1861年改革与日本明治维新的共同点有哪些?

(1)背景部分相同:19世纪中期两国都处于封建社会,面临严重的统治危机,封建制度阻碍了本国资本主义的发展;

(2)时间相同:都发生在19世纪60年代;

(3)性质相同:都是资产阶级性质的改革;

(4)局限性相同:都保留了大量的封建残余;

(5)结果相同:都走上了资本主义道路;

(6)意义相同:都是本国历史的转折点。

6、俄国1861年改革与日本明治维新的不同点有哪些?

(1)背景部分不同:日本有面临民族危机,而俄国没有;

(2)产生的影响部分不同:日本通过改革不仅走上了资本主义道路,而且摆脱了民族危机,保持了国家的独立。

7、在明治维新各项措施中,你认为:

(1)哪一项措施最能体现这次改革的性质和目的(最有利于资本主义的发展)?

经济上允许土地买卖,引进西方技术,鼓励发展近代工业。

(2)哪一项措施最具有远见卓识?(影响最深远)

努力发展教育。

8、日本明治维新值得我们学习的方面有哪些?

(1)积极引进国外的先进技术为经济发展服务。

(2)善于吸收人类优秀的文明成果。

(3)敢于改革的精神。

(4)重视发展教育,努力提高国民素质的做法。

9、列宁新经济政策的“新”在什么地方?

重视市场的作用,大力发展商品经济。

10、为应对2008年开始的金融危机:

(1)今天的美国应如何做?

①对内改革银行体制,恢复银行信用;②对外抛开霸权主义和贸易保护主义,加强与发展中国家的合作。

(2)世界各国(含中国)应怎么做?

①加强国际合作,调整宏观经济政策,通过积极手段促进经济发展;

②抛开贸易保护主义,共创双赢的经济格局。

11、20世纪的三次重大改革列宁的新经济政策、罗斯福新政、邓小平的改革开放三次事件分别产生了什么效果?

(1)列宁的新经济政策恢复了苏俄的经济,巩固了苏维埃政权;

(2)罗斯福新政挽救了现代资本主义国家;

(3)邓小平的改革开放挽救了现代社会主义国家。

12、从十月革命到苏联解体,苏俄(苏联)先后有哪几次重大政策或体制变化?据此谈谈你对社会主义发展的认识。(或:对比苏联解体与有中国特色的社会主义改革成功,谈谈你的认识。)

(1)五次变动:十月革命后实行战时共产主义政策;1921年起实施新经济政策;斯大林时期形成高度集中的政治经济体制;20世纪50年代赫鲁晓夫改革;20世纪80年代戈尔巴乔夫改革,最终导致苏联解体。

(2)认识(启示):社会主义发展道路是曲折的;建设社会主义必须从本国国情出发,遵循客观经济规律;要加强党的领导,发扬社会主义民主;必须正确处理国内的民族问题及中央与地方的关系;要以经济建设为中心,努力改善人民生活;苏联解体说明社会主义制度暂时遭到挫折,但不能说明社会主义失败了。

13、中国社会主义改革的性质和根本目的是什么?我们应有何认识?

(1)性质:是社会主义制度的自我完善和发展,是经济和社会发展的强大动力。

(2)目的:就是要在各方面形成与社会主义初级阶段基本国情相适应的、比较成熟的制度,使有中国特色的社会主义制度充满生机和活力。

(3)认识:我国社会主义改革的本质是解放与发展生产力,最终实现共同富裕,改革开放是强国之路。

14、在改革的过程中,我们应注意哪些问题?(中外历史上,成功的改革都带来了国家和民族的良好发展。总结起来,这些改革都具有哪些共同特点?)

(1)立足本国国情,实事求是,要符合经济发展的客观规律;

(2)要善于吸收世界先进成果、与时俱进、改革创新;

(3)要以经济建设为中心,大力发展生产力、教育和科技。

15、建国以来我国农村生产关系的变革和调整经历了哪几个步骤?我们可以从中得到哪些启示?

(1)经历了四个步骤:进行土地改革、农业合作化运动、人民公社化运动、实行家庭联产承包责任制。

(2)启示:生产关系的调整一定要适应生产力发展要求,遵循客观经济规律,符合本国国情;要注意充分调动农民的生产积极性;党和政府始终关心“三农”问题和民生问题;等等。

16、十一届三中全会是建国以来的伟大转折,中国历史进入社会主义现代化建设的新时期。请问:“新时期”的“新”表现在哪里?(或转折指的是什么?)

以经济建设为中心,实行改革开放。

17、中国实行改革开放有何伟大意义?

改革开放以来,我国综合国力大幅度提升,提高了中国在国际上的地位,人民得到的实惠越来越多,社会安定团结,政通人和,民族凝聚力极大增强,我国进入社会主义现代化建设新时期。

【专题训练】

一、单项选择题

1、战国时期我国由奴隶社会向封建社会过渡的方式是( )

A战争 B革命 C变法 D和平改造

2、下列关于商鞅变法的描述,正确的有( )

①秦国经济得到发展。②秦国军队战斗力不断加强。③秦国发展成为战国后期最强大的封建国家。④为以后秦国兼并六国统一中国打下了基础。⑤促进北方的民族大融合。⑥最终失败了。

A①②③④⑤⑥ B①②③④ C①②③⑤ D①②⑤⑥

3、下列关于北魏孝文帝改革的主要内容描述,正确的有( )

①494年迁都洛阳;②在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;③官员和家属必须穿戴汉族服饰;④将鲜卑姓氏改为汉族姓氏;⑤鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;⑥采用汉族的官制、律令;⑦学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等;⑧奖励耕战;⑨建立县制。

A①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ B①②③④⑤⑥⑦⑧ C①②③④⑤⑥⑦ D③④⑤⑥⑦⑧⑨

4、日本大化改新时,中国正处于( )

A隋朝 B唐朝 C宋朝 D元朝

5、下列关于洋务运动的描述正确的有( )

①它是一次失败的封建统治者的自救运动。②它是一次失败的资产阶级改革运动。洋务派的主观目的是把中国引向资本主义,但它没有使中国富强起来。③它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业。④洋务运动为中国近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用。⑤它为中国的近代化开辟了道路。⑥洋务运动失败的标志是甲午中日战争北洋舰队全军覆没。

A①②③④⑤ B①②③ C①③④⑥ D①③④⑤⑥

6、下列关于戊戌变法的描述正确的有( )

①1895年公车上书揭开了维新变法运动的序幕。②戊戌变法发生于1898年。③戊戌变法失败的标志是慈禧太后发动戊戌政变。④戊戌变法是一次社会主义性质的改革运动。⑤戊戌变法在社会上起到思想启蒙的作用。⑥推动了中国近代化的进程。

A①②③④⑤⑥ B①②④⑤⑥ C①③④⑤⑥ D①②③⑤⑥

7、下列关于日本明治维新的描述正确的有( )

①明治维新的主要原因是当时日本出现幕府统治危机和民族危机。②改革的前提条件是倒幕运动获得成功。③明治维新主要学习中国唐朝先进的制度。④明治维新是一次资产阶级性质的改革。⑤明治维新使日本走上资本主义道路。⑥明治维新后日本走上军国主义道路。

A①②③④⑤ B①③④⑤⑥ C①②④⑤⑥ D①②③⑤⑥

8、下列关于罗斯福新政的描述正确的有( )

①新政的根本目的是巩固资产阶级统治。②新政的中心措施是国家对金融业的调整。③新政逐步改善美国人民的生活水平。④新政增强了美国联邦政府的权力。⑤新政从根本上消除了经济危机。⑥新政在美国和世界资本主义制度史上具有重要意义。

A①②③④⑤⑥ B①②③④⑥ C①③④⑤⑥ D①③④⑥

9、下列关于苏俄新经济政策的描述正确的有( )

①其目的是为了恢复国民经济。②其主要内容是大力发展计划经济。③其结果是促进国民经济的恢复和发展。④最终巩固了新生的苏维埃政权。

A①②③④ B①②③ C①③④ D①③④

10、下列关于家庭联产承包责任制的描述正确的有( )

①它最早在福建省实施。②它改变了农村土地所有制的结构。③它的实施调动农民生产的积极性,促进农村经济和社会的发展。④它采取了分田包产到户、包干到户的形式。⑤它实施于我国社会主义改造时期。

A①②③④ B①②③⑤ C②③④⑤ D③④

二、改错题

11、标志着日本由奴隶社会向封建社会过渡的是明治维新。

错误: 更正:

12、俄国1861年改革的目的是为了发展资本主义。

错误: 更正:

13、赫鲁晓夫改革最终导致苏联解体。

错误: 更正:

14、我国对农业和手工业进行社会主义改造时实行公私合营的形式。

错误: 更正:

15、见右边示意图。

错误: 更正:

16、.日本民族善于学习、长于模仿。明治维新是古代日本模仿中国隋唐政治经济制度改革的典范。

错误: 更正:

三、辨析题

17、在一次有关日本问题的历史专题复习课上,老师问道:“日本在古代史和近代史上都有一次具有转折意义的改革,分别是哪一次改革?”小明同学立即答道:“老师,我知道,古代史上是废除农奴制改革,近代史上是明治维新。”小明的回答有一处错误,请指出并说明理由。

错误: 。

理由:

。

四、综合题

18、20年前(1991年),世界上第一个社会主义国家苏联解体,回顾苏联(苏俄)70多年的发展历程,给我们留下很多思考。据此回答:

⑴苏俄新经济政策在农业方面的措施是什么?有何作用?

⑵20世纪30年代苏联形成了“斯大林模式”,这一模式总体特点是什么?

⑶针对“斯大林模式”的严重弊端,苏联进行了哪些改革?

⑷苏联(苏俄)的发展历程对我国有何启示?

19、为了引导同学们树立正确的人生观和价值观,班主任老师给同学们布置了搜集重要历史人物及其相关事迹的作业。下面的三副图片是其中一位同学所搜集的结果,请你帮助他完成下面的步骤。

(1) 将图中资料的字母代号填在相应的横线上

图A 图B 图C

(1)上面三位中外杰出的伟人中,

图A所示的伟人在苏俄实施 ,巩固了苏维埃政权;

图B所示的伟人在中国实施 ,促进中国经济的腾飞;

图C所示的伟人在美国实施 ,使美国缓慢度过危机。

(2) 上述三位杰出的领导人作出的重大举措出台的历史背景分别是什么?

(3)怎样评价三大举措在其本国历史发展中所起的作用?

(4)三大举措在提出和实施过程中的相似之处是什么?对此你有什么认识?

【参考答案】

一、CBCBD DCDDD

二、11、明治维新 大化改新 12、发展资本主义 维护地主阶级的统治 13、赫鲁晓夫 戈尔巴乔夫 14、公私合营 合作化 15、长安 洛阳 16、明治维新 大化改新

三、17、错误:日本古代史上具有转折意义的改革是废除农奴制改革。理由:日本古代史上具有转折意义的改革是大化改新;废除农奴制改革是俄国近代史上具有转折意义的改革。

四、18、⑴用粮食税代替余粮收集制。提高了农民的生产积极性,促进了农业的恢复。巩固了苏维埃政权。

⑵高度集中的经济政治体制。⑶赫鲁晓夫改革和戈尔巴乔夫改革等。⑷经济建设要遵循客观规律;要注意调动人民生产积极性;加强社会主义民主法制建设;坚持改革的社会主义方向等。(其它答案任答两点言之成理亦可)

19、(1)新经济政策;改革开放;新政。(2)新经济政策出台的背景是:国内战争结束后,战时共产主义政策已不适应新的形势,苏俄被战争破坏了的经济急需恢复和发展;罗斯福新政实施的背景是美国深陷经济危机;邓小平提出改革开放的背景是文革结束后,人们急切地期盼中国能迅速摆脱困境,迈步前进。(3)新经济政策:列宁探索用商品经济手段进行社会主义建设实践,说明列宁和布尔什维克能从实际出发,纠正错误,调整国家政策;罗斯福新政:使美国经济缓慢恢复过来,人民生活水平得到改善,联邦政府的权力明显加强,资本主义制度得到调整、巩固和发展,为资本主义国家干预经济提供了范例,在美国和世界资本主义发展史上具有重大意义,但它不可能从根本上消除经济危机;改革开放:使中国经济迅速发展,综合国力日益增强,国际地位不断提高。(4)相似之处:都注重调整生产关系,符合各国当时的实际需要,有利于经济恢复;都从本国的国情出发,实事求是。认识:要适时地调整生产关系;制定政策、路线、进行经济建设等必须从本国的国情出发,解放思想,开拓创新;等等。

【热点链接】

改革是社会发展的重要动力,也是一个民族或国家能否良好发展的重要因素。1978年的中国开始了改革开放的伟大实践,实现了经济的腾飞。今天,经济总量居世界第二位的中国,面临着转型的机遇和挑战,再次站在了变革的关键时刻。

【导学练习】

1、中外历史上有许多国家因为进行了适当的改革,实现了民族大飞跃。请列举中外的史实各两个。(要说明事件的名称和产生的影响)

2、19世纪中期是世界大变革时期,发生在这一时期的重要改革有哪些?

3、新中国成立后,主要有哪几次成功的改革?

【相关考点】

封建性质的改革

一、奴隶社会向封建社会成功过渡的改革:

1、商鞅变法

时间 在位国君 背景 内容 作用 意义

公元前356年 秦孝公 一是由于铁农具和牛耕的推广,新兴的地主阶级产生逐渐强大,他们要求确立自己的政治地位来更好地发展经济,因此纷纷要求变法;二是由于诸侯国为了战胜别国而采取措施发展生产、训练军队,相继开展变法运动 国家承认土地私有,允许自由买卖 打破了奴隶主的土地特权,确立封建土地私有制 秦国经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最强大的封建国家。为以后兼并六国打下了基础。

奖励耕战 奖励耕织 国富(促进生产力发展)

奖励军功 兵强(增强军队的战斗力)

建立县制,由国君直接派官吏治理 加强中央集权国家的统一和稳定

2、北魏孝文帝改革(特点:汉化政策)

(1)背景:北方出现民族融合的趋势。

(2)内容:

①494年迁都洛阳;

②汉化政策:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚、用汉制、行汉礼。

(3)意义:北魏孝文帝改革措施加速了北方各族的封建化进程,进一步促进了北方经济的发展和民族大融合。

3、日本大化改新(详见“日本问题与中日关系”)

启示:善于学习、创新是一个民族发展的关键;改革是强国之路。

二、失败的封建统治者的自救改革:中国洋务运动(阶级:地主阶级洋务派)

(1)背景:第二次鸦片战争后,清政府内外交困。

(2)起止时间:19世纪60年代至90年代。

(3)目的:维护清王朝的封建统治。

(4)代表:中央:奕?;地方:曾国蕃、李鸿章、左宗棠、张之洞。

(5)口号:“师夷长技以自强”

(6)主要内容:

①前期以“自强”为口号,创办一批近代军事工业。如:曾国蕃、李鸿章创办的安庆内军械所;李鸿章创办的江南制造局;左宗棠创办的福州船政局。

②后期以“求富”为口号,创办一批近代民用工业。如:李鸿章在上海创办的轮船招商局;张之洞创办的湖北织布局和汉阳铁厂。

③从70年代中期到80年代中期,筹建了南洋、北洋、福建三支海军。

④兴办新式学堂。1862年成立的京师同文馆是洋务派创办的第一所新式学堂,也是近代中国第一所新式学堂。

(7)失败的标志:在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没。

(8)失败的原因:

①主观原因:洋务派只学习西方先进的生产技术,而不改变落后的封建制度。

②客观原因:以慈禧太后为首的顽固派的阻挠。

(9)对洋务运动的评价

①性质:是一次失败的封建统治者的自救运动。

②影响:

A、局限性:洋务派的主观目的是清王朝的封建统治,而不是把中国引向资本主义,它没有使中国富强起来。

B、积极性:它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业。洋务运动为中国近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用,为中国的近代化开辟了道路。

资产阶级性质的改革

一、失败的资产阶级救亡图存的改革:

中国戊戌变法(阶级:资产阶级维新派)

(1)背景:甲午中日战争后中国民族危机加深。

(2)领导人:康有为、梁启超等

(3)维新派的主要活动:

①1895年春,“公车上书”请求变法——揭开维新变法运动的序幕,标志着中国民族资产阶级开始登上历史舞台。

②创办报刊,宣传变法:《万国公报》 《中外纪闻》

③成立强学会——维新派政治团体形成。

(4)实施:百日维新

①起止时间:1898年6月到9月。

②主要内容:

A、政治上:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;

B、经济上:鼓励私人兴办工矿企业;

C、文化思想上:开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论;

D、军事上:训练新式军队等等。

③结果:失败——慈禧太后发动戊戌政变。(谭嗣同等壮烈牺牲。)

④对中国近代社会的影响:戊戌变法引进西学理论,主张学习西方的制度,发展资本主义,启发人们摆脱封建思想的束缚,因而在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒,推动了中国近代化的进程;但它没有实现救图存的愿望,也没有使中国走上富强的道路。

⑤失败的原因:

A、主观原因:因为在中国近代,民族资产阶级具有软弱性,不敢发动人民群众,只依靠没有实权的光绪帝。

B、客观原因:以慈禧太后为首的顽固派的阻挠,镇压维新变法运动。

二、封建社会向资本主义社会成功过渡的改革:

1、俄国废除农奴制改革(俄国1861年改革)

(1)根本原因:农奴制阻碍了俄国资本主义的发展。

(2)根本目的:维护地主阶级的统治。

(3)时间:1861年; 领导者:亚历山大二世。 领导阶级:地主阶级。

(4)主要内容及作用:

内容 作用

农奴在法律上是“自由”人;地主再也不许买卖农奴和干涉他们的生活 为资本主义发展提供了充足的自由劳动力

农奴在获得“解放”时,可以得到一块份地,但他们必须出钱赎买这块份地 为资本主义发展提供了充足的资金

(5)性质:是一次自上而下的资产阶级性质的改革。

(6)历史意义:(考试不作要求)

①积极性:促进俄国资本主义的发展,是俄国历史上一次伟大的转折。

②局限性:保留大量的封建残余。

2、日本明治维新(详见“日本问题与中日关系”)

三、资本主义国家内部调整的改革:美国罗斯福新政(详见“美国问题与中美关系”)

社会主义国家的改革:

一、苏俄列宁的新经济政策:

1、原因:随着国内战争结束,战时共产主义政策不能够适应形势发展。

2、目的:恢复被战争破坏的经济。

3、时间:1921-1924年;领导人:列宁

4、措施:用“新经济政策”代替“战时共产主义政策”。

5、内容:允许多种经济并存,大力发展商品经济。

6、作用:促进国民经济的恢复和发展,苏维埃政权得到巩固。

7、评价:列宁探索用商品经济手段进行社会主义建设实践,说明列宁和布尔什维克能从实际出发,纠正错误,调整国家政策。

二、苏联斯大林模式的形成(1924-1953年)

1、背景:当时苏联外有帝国主义包围,国内经济文化相对落后。

2、目的:实现社会主义工业化。

3、特点:高度集中的经济政治体制。

4、具体做法:优先发展重工业,实现农业集体化。具体表现如下:

①经济上,排斥市场调节和价值规律,把一切经济活动置于指令性计划之下。

②政治上,党政不分,国家所有的决策集中于党的最高领导机构,最终集中到斯大林个人手中,民主法制匮乏,个人崇拜和家长制作风盛行。

5、形成的标志:1936年,苏联通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”。

6、取得的成就:1928-1937年,苏联完成了第一、第二个五年计划,重点发展重工业。到1937年,苏联建立了门类齐全的工业体系,工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位,苏联由传统的农业国变成强盛的工业国,国防力量也大为加强。与此同时加快了实现农业集体化的步伐。

7、评价:

(1)积极性:在当时外有帝国主义包围,国内经济文化相对落后的情况下,一定历史条件下为苏联社会主义建设取得巨大成就作出伟大贡献,它使苏联由落后的农业国变成强盛的工业国,显示出了社会主义制度的巨大优越性,巩固了十月革命的成果。(同时期,资本主义国家出现了严重的经济危机,显示了了社会主义制度的巨大优越性。)

(2)消极性:A优先发展重工业,导致国民经济比例失调,使农业和轻工业长期处于落后状态;B片面强调产值和产量,造成产品品种少、质量差;C国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大农民的利益,农民没有生产积极性,农业产量长期停滞不前。D经济发展粗放,经济效益低下,大量消耗和浪费了资源。

三、苏联赫鲁晓夫改革:

1、时间:1953年; 领导人:赫鲁晓夫。目的:主要对斯大林时期存在的一些弊端进行改革。

2、内容:在经济上,他把农业作为改革的突破点,推行一系列发展农业的措施,同时,对工业也施行改革。在政治上,批判个人崇拜,平反冤假错案。

3、结果:失败。

4、失败原因:改革取得一定的成果,但没有从根本上改变高度集中的政治经济体制。60年代,改革带来的矛盾日益突出,1964年赫鲁晓夫被迫下台。

四、苏联戈尔巴乔夫改革:

1、背景:苏联经济发展面临停滞的局面。时间:1985年。 领导人:戈尔巴乔夫。

2、具体做法:首先把经济改革作为重点,但没有取得成果。80年代后期,又把改革的重点转到政治方面,使一党制变为多党制。

3、结果:国家权力分散,分裂趋势加强。

五、新中国的三大改造:

1、对农业、手工业的改造

(1)原因:个体劳动影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要。

(2)形式:合作化,即引导农民和手工业者参加生产合作社,走集体化和社会主义道路,实现共同富裕。

(3)起止时间:1953年-1956年。

2、对资本主义工商业的改造

(1)形式:公私合营

(2)政策:实行赎买政策。(看法(意义):实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。)

(3)起止时间:1954年-1956年底。

3、历史意义:到1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,完成了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。我国初步建立起社会主义的基本制度,从此,进入社会主义初级阶段。

(4)不足:在社会主义改造的后期,也存在要求过急,工作过粗,改变过快等缺点。

六、1978年以来中国邓小平的改革开放:中共十一届三中全会作出改革开放的伟大决策。

1、对内改革(首先从农村开始)

(1)农村:实行家庭联产承包责任制。

①时间:从20世纪80年代开始

②形式:分田包产到户,包干到户。

③目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济的发展。

④最先实施的地区:安徽凤阳小岗村。

⑤内容:A、在土地公有制的基础上,集体所有的土地长期承包给农户使用;B、其收成在完成上交给国家和集体的任务后,剩余的归农户所有。

⑥实质:改革农村生产关系中不适应生产力发展的环节,以达到发展生产力的目的。

⑦意义或作用:调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,推动了中国农业的发展。

⑧认识:生产关系一定要适应生产力的需要。(生产关系不得落后或者超前于生产力的发展水平。)改革必须从本国国情出发。

(2)城市:以国有企业改革为重点。(不作考试要求)

2、对外开放:(见“对外开放与闭关锁国”部分)

【考点解读】

1、商鞅变法的各项措施中:

(1)最有利于确立封建制度的是哪一项?

国家承认土地私有,允许自由买卖。

(2)最有利于巩固国家统一的是哪一项?

建立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)最有利于封建经济发展的是哪一项?

生产粮食和布帛多的人可以免除徭役。

(4)最有利于增强秦军战斗力的是哪一项?

按军功授予爵位,废除没有军功的旧贵族的爵位。

2、北魏孝文帝改革有何特点?

学习汉族先进的制度和文化。

3、日本大化改新与明治维新的共同作用是什么?

都促进日本社会生产力的发展;都改变日本社会的性质。

4、为什么日本的明治维新会取得胜利,而中国的戊戌变法却失败了?

(1)最大的不同在于日本明治维新的改革者通过领导人民群众进行倒幕运动掌握了实权,而中国戊戌变法的改革者自己没有实权,仅仅依靠一个仅有良好愿望而没有任何实权的傀儡皇帝光绪帝。

(2)日本明治维新的改革者通过屐人民群众进行倒幕运动扫除改革的障碍,而中国戊戌变法又脱离群众,不能获得人民的支持,所以只能在强大的封建顽固派面前不堪一击。

(3)日本明治维新时,西方资本主义国家处于自由竞争阶段,又忙于侵略中国,无暇顾及日本政局;而中国戊戌变法时,西方资本主义国家相继进入帝国主义阶段,掀起瓜分中国的狂潮。不同的历史背景注定日本明治维新会成功,中国戊戌变法会失败。

5、俄国1861年改革与日本明治维新的共同点有哪些?

(1)背景部分相同:19世纪中期两国都处于封建社会,面临严重的统治危机,封建制度阻碍了本国资本主义的发展;

(2)时间相同:都发生在19世纪60年代;

(3)性质相同:都是资产阶级性质的改革;

(4)局限性相同:都保留了大量的封建残余;

(5)结果相同:都走上了资本主义道路;

(6)意义相同:都是本国历史的转折点。

6、俄国1861年改革与日本明治维新的不同点有哪些?

(1)背景部分不同:日本有面临民族危机,而俄国没有;

(2)产生的影响部分不同:日本通过改革不仅走上了资本主义道路,而且摆脱了民族危机,保持了国家的独立。

7、在明治维新各项措施中,你认为:

(1)哪一项措施最能体现这次改革的性质和目的(最有利于资本主义的发展)?

经济上允许土地买卖,引进西方技术,鼓励发展近代工业。

(2)哪一项措施最具有远见卓识?(影响最深远)

努力发展教育。

8、日本明治维新值得我们学习的方面有哪些?

(1)积极引进国外的先进技术为经济发展服务。

(2)善于吸收人类优秀的文明成果。

(3)敢于改革的精神。

(4)重视发展教育,努力提高国民素质的做法。

9、列宁新经济政策的“新”在什么地方?

重视市场的作用,大力发展商品经济。

10、为应对2008年开始的金融危机:

(1)今天的美国应如何做?

①对内改革银行体制,恢复银行信用;②对外抛开霸权主义和贸易保护主义,加强与发展中国家的合作。

(2)世界各国(含中国)应怎么做?

①加强国际合作,调整宏观经济政策,通过积极手段促进经济发展;

②抛开贸易保护主义,共创双赢的经济格局。

11、20世纪的三次重大改革列宁的新经济政策、罗斯福新政、邓小平的改革开放三次事件分别产生了什么效果?

(1)列宁的新经济政策恢复了苏俄的经济,巩固了苏维埃政权;

(2)罗斯福新政挽救了现代资本主义国家;

(3)邓小平的改革开放挽救了现代社会主义国家。

12、从十月革命到苏联解体,苏俄(苏联)先后有哪几次重大政策或体制变化?据此谈谈你对社会主义发展的认识。(或:对比苏联解体与有中国特色的社会主义改革成功,谈谈你的认识。)

(1)五次变动:十月革命后实行战时共产主义政策;1921年起实施新经济政策;斯大林时期形成高度集中的政治经济体制;20世纪50年代赫鲁晓夫改革;20世纪80年代戈尔巴乔夫改革,最终导致苏联解体。

(2)认识(启示):社会主义发展道路是曲折的;建设社会主义必须从本国国情出发,遵循客观经济规律;要加强党的领导,发扬社会主义民主;必须正确处理国内的民族问题及中央与地方的关系;要以经济建设为中心,努力改善人民生活;苏联解体说明社会主义制度暂时遭到挫折,但不能说明社会主义失败了。

13、中国社会主义改革的性质和根本目的是什么?我们应有何认识?

(1)性质:是社会主义制度的自我完善和发展,是经济和社会发展的强大动力。

(2)目的:就是要在各方面形成与社会主义初级阶段基本国情相适应的、比较成熟的制度,使有中国特色的社会主义制度充满生机和活力。

(3)认识:我国社会主义改革的本质是解放与发展生产力,最终实现共同富裕,改革开放是强国之路。

14、在改革的过程中,我们应注意哪些问题?(中外历史上,成功的改革都带来了国家和民族的良好发展。总结起来,这些改革都具有哪些共同特点?)

(1)立足本国国情,实事求是,要符合经济发展的客观规律;

(2)要善于吸收世界先进成果、与时俱进、改革创新;

(3)要以经济建设为中心,大力发展生产力、教育和科技。

15、建国以来我国农村生产关系的变革和调整经历了哪几个步骤?我们可以从中得到哪些启示?

(1)经历了四个步骤:进行土地改革、农业合作化运动、人民公社化运动、实行家庭联产承包责任制。

(2)启示:生产关系的调整一定要适应生产力发展要求,遵循客观经济规律,符合本国国情;要注意充分调动农民的生产积极性;党和政府始终关心“三农”问题和民生问题;等等。

16、十一届三中全会是建国以来的伟大转折,中国历史进入社会主义现代化建设的新时期。请问:“新时期”的“新”表现在哪里?(或转折指的是什么?)

以经济建设为中心,实行改革开放。

17、中国实行改革开放有何伟大意义?

改革开放以来,我国综合国力大幅度提升,提高了中国在国际上的地位,人民得到的实惠越来越多,社会安定团结,政通人和,民族凝聚力极大增强,我国进入社会主义现代化建设新时期。

【专题训练】

一、单项选择题

1、战国时期我国由奴隶社会向封建社会过渡的方式是( )

A战争 B革命 C变法 D和平改造

2、下列关于商鞅变法的描述,正确的有( )

①秦国经济得到发展。②秦国军队战斗力不断加强。③秦国发展成为战国后期最强大的封建国家。④为以后秦国兼并六国统一中国打下了基础。⑤促进北方的民族大融合。⑥最终失败了。

A①②③④⑤⑥ B①②③④ C①②③⑤ D①②⑤⑥

3、下列关于北魏孝文帝改革的主要内容描述,正确的有( )

①494年迁都洛阳;②在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;③官员和家属必须穿戴汉族服饰;④将鲜卑姓氏改为汉族姓氏;⑤鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;⑥采用汉族的官制、律令;⑦学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等;⑧奖励耕战;⑨建立县制。

A①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ B①②③④⑤⑥⑦⑧ C①②③④⑤⑥⑦ D③④⑤⑥⑦⑧⑨

4、日本大化改新时,中国正处于( )

A隋朝 B唐朝 C宋朝 D元朝

5、下列关于洋务运动的描述正确的有( )

①它是一次失败的封建统治者的自救运动。②它是一次失败的资产阶级改革运动。洋务派的主观目的是把中国引向资本主义,但它没有使中国富强起来。③它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业。④洋务运动为中国近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用。⑤它为中国的近代化开辟了道路。⑥洋务运动失败的标志是甲午中日战争北洋舰队全军覆没。

A①②③④⑤ B①②③ C①③④⑥ D①③④⑤⑥

6、下列关于戊戌变法的描述正确的有( )

①1895年公车上书揭开了维新变法运动的序幕。②戊戌变法发生于1898年。③戊戌变法失败的标志是慈禧太后发动戊戌政变。④戊戌变法是一次社会主义性质的改革运动。⑤戊戌变法在社会上起到思想启蒙的作用。⑥推动了中国近代化的进程。

A①②③④⑤⑥ B①②④⑤⑥ C①③④⑤⑥ D①②③⑤⑥

7、下列关于日本明治维新的描述正确的有( )

①明治维新的主要原因是当时日本出现幕府统治危机和民族危机。②改革的前提条件是倒幕运动获得成功。③明治维新主要学习中国唐朝先进的制度。④明治维新是一次资产阶级性质的改革。⑤明治维新使日本走上资本主义道路。⑥明治维新后日本走上军国主义道路。

A①②③④⑤ B①③④⑤⑥ C①②④⑤⑥ D①②③⑤⑥

8、下列关于罗斯福新政的描述正确的有( )

①新政的根本目的是巩固资产阶级统治。②新政的中心措施是国家对金融业的调整。③新政逐步改善美国人民的生活水平。④新政增强了美国联邦政府的权力。⑤新政从根本上消除了经济危机。⑥新政在美国和世界资本主义制度史上具有重要意义。

A①②③④⑤⑥ B①②③④⑥ C①③④⑤⑥ D①③④⑥

9、下列关于苏俄新经济政策的描述正确的有( )

①其目的是为了恢复国民经济。②其主要内容是大力发展计划经济。③其结果是促进国民经济的恢复和发展。④最终巩固了新生的苏维埃政权。

A①②③④ B①②③ C①③④ D①③④

10、下列关于家庭联产承包责任制的描述正确的有( )

①它最早在福建省实施。②它改变了农村土地所有制的结构。③它的实施调动农民生产的积极性,促进农村经济和社会的发展。④它采取了分田包产到户、包干到户的形式。⑤它实施于我国社会主义改造时期。

A①②③④ B①②③⑤ C②③④⑤ D③④

二、改错题

11、标志着日本由奴隶社会向封建社会过渡的是明治维新。

错误: 更正:

12、俄国1861年改革的目的是为了发展资本主义。

错误: 更正:

13、赫鲁晓夫改革最终导致苏联解体。

错误: 更正:

14、我国对农业和手工业进行社会主义改造时实行公私合营的形式。

错误: 更正:

15、见右边示意图。

错误: 更正:

16、.日本民族善于学习、长于模仿。明治维新是古代日本模仿中国隋唐政治经济制度改革的典范。

错误: 更正:

三、辨析题

17、在一次有关日本问题的历史专题复习课上,老师问道:“日本在古代史和近代史上都有一次具有转折意义的改革,分别是哪一次改革?”小明同学立即答道:“老师,我知道,古代史上是废除农奴制改革,近代史上是明治维新。”小明的回答有一处错误,请指出并说明理由。

错误: 。

理由:

。

四、综合题

18、20年前(1991年),世界上第一个社会主义国家苏联解体,回顾苏联(苏俄)70多年的发展历程,给我们留下很多思考。据此回答:

⑴苏俄新经济政策在农业方面的措施是什么?有何作用?

⑵20世纪30年代苏联形成了“斯大林模式”,这一模式总体特点是什么?

⑶针对“斯大林模式”的严重弊端,苏联进行了哪些改革?

⑷苏联(苏俄)的发展历程对我国有何启示?

19、为了引导同学们树立正确的人生观和价值观,班主任老师给同学们布置了搜集重要历史人物及其相关事迹的作业。下面的三副图片是其中一位同学所搜集的结果,请你帮助他完成下面的步骤。

(1) 将图中资料的字母代号填在相应的横线上

图A 图B 图C

(1)上面三位中外杰出的伟人中,

图A所示的伟人在苏俄实施 ,巩固了苏维埃政权;

图B所示的伟人在中国实施 ,促进中国经济的腾飞;

图C所示的伟人在美国实施 ,使美国缓慢度过危机。

(2) 上述三位杰出的领导人作出的重大举措出台的历史背景分别是什么?

(3)怎样评价三大举措在其本国历史发展中所起的作用?

(4)三大举措在提出和实施过程中的相似之处是什么?对此你有什么认识?

【参考答案】

一、CBCBD DCDDD

二、11、明治维新 大化改新 12、发展资本主义 维护地主阶级的统治 13、赫鲁晓夫 戈尔巴乔夫 14、公私合营 合作化 15、长安 洛阳 16、明治维新 大化改新

三、17、错误:日本古代史上具有转折意义的改革是废除农奴制改革。理由:日本古代史上具有转折意义的改革是大化改新;废除农奴制改革是俄国近代史上具有转折意义的改革。

四、18、⑴用粮食税代替余粮收集制。提高了农民的生产积极性,促进了农业的恢复。巩固了苏维埃政权。

⑵高度集中的经济政治体制。⑶赫鲁晓夫改革和戈尔巴乔夫改革等。⑷经济建设要遵循客观规律;要注意调动人民生产积极性;加强社会主义民主法制建设;坚持改革的社会主义方向等。(其它答案任答两点言之成理亦可)

19、(1)新经济政策;改革开放;新政。(2)新经济政策出台的背景是:国内战争结束后,战时共产主义政策已不适应新的形势,苏俄被战争破坏了的经济急需恢复和发展;罗斯福新政实施的背景是美国深陷经济危机;邓小平提出改革开放的背景是文革结束后,人们急切地期盼中国能迅速摆脱困境,迈步前进。(3)新经济政策:列宁探索用商品经济手段进行社会主义建设实践,说明列宁和布尔什维克能从实际出发,纠正错误,调整国家政策;罗斯福新政:使美国经济缓慢恢复过来,人民生活水平得到改善,联邦政府的权力明显加强,资本主义制度得到调整、巩固和发展,为资本主义国家干预经济提供了范例,在美国和世界资本主义发展史上具有重大意义,但它不可能从根本上消除经济危机;改革开放:使中国经济迅速发展,综合国力日益增强,国际地位不断提高。(4)相似之处:都注重调整生产关系,符合各国当时的实际需要,有利于经济恢复;都从本国的国情出发,实事求是。认识:要适时地调整生产关系;制定政策、路线、进行经济建设等必须从本国的国情出发,解放思想,开拓创新;等等。

同课章节目录