2025年广西南宁市高考历史仿真试卷(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年广西南宁市高考历史仿真试卷(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 314.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-01 19:37:36 | ||

图片预览

文档简介

2025年广西南宁市高考历史仿真试卷(一)

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.中华文明源远流长,无数先民创造了令人惊叹的文化,其中红山文化中的“坛庙冢”祭祀建筑组合被认为是后世都城“天坛、太庙、帝陵”组合的“祖型”,也是著名考古学家苏秉琦先生眼中的“中华文明一象征。”据此可知,红山文化时期( )

A. 提出“敬天保民”思想 B. 已经迈入阶级社会门槛

C. 宗法制度不断发展完善 D. 部落中出现了权贵阶层

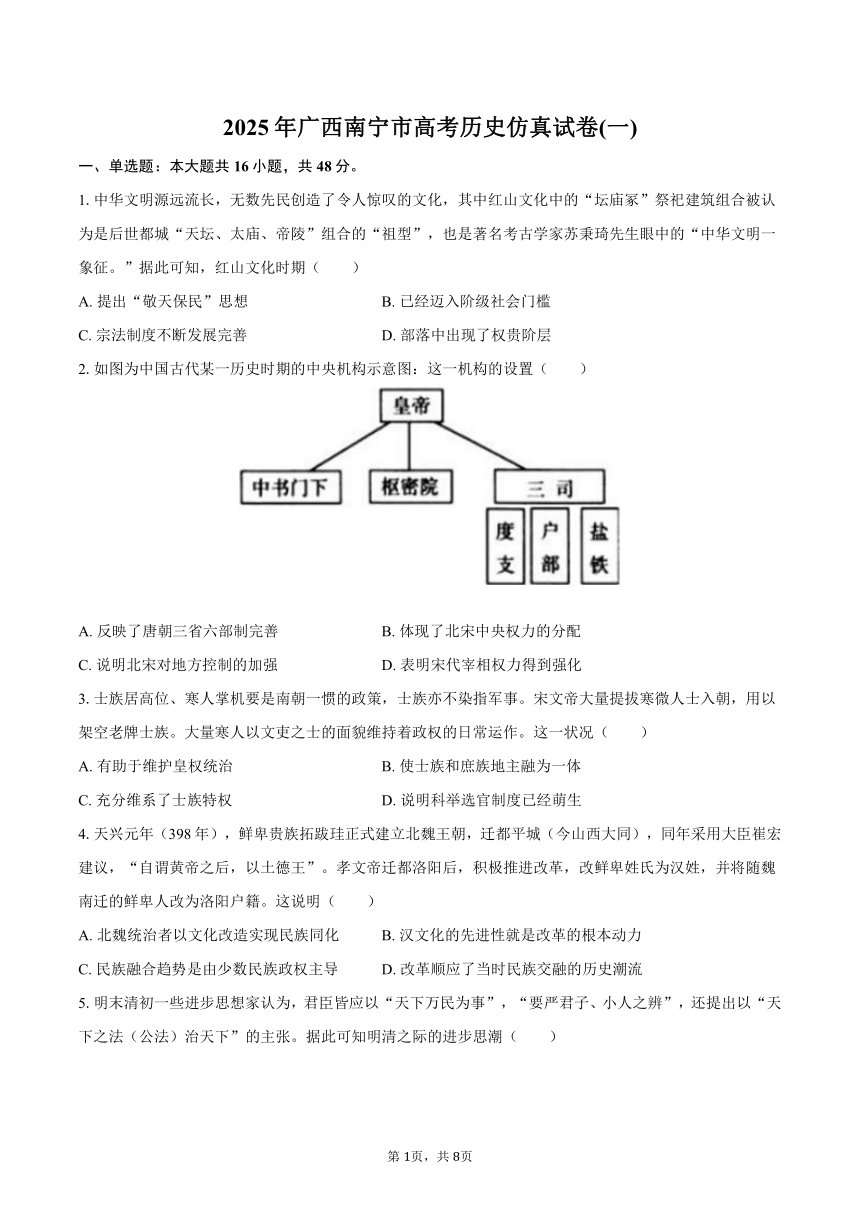

2.如图为中国古代某一历史时期的中央机构示意图:这一机构的设置( )

A. 反映了唐朝三省六部制完善 B. 体现了北宋中央权力的分配

C. 说明北宋对地方控制的加强 D. 表明宋代宰相权力得到强化

3.士族居高位、寒人掌机要是南朝一惯的政策,士族亦不染指军事。宋文帝大量提拔寒微人士入朝,用以架空老牌士族。大量寒人以文吏之士的面貌维持着政权的日常运作。这一状况( )

A. 有助于维护皇权统治 B. 使士族和庶族地主融为一体

C. 充分维系了士族特权 D. 说明科举选官制度已经萌生

4.天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年采用大臣崔宏建议,“自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。这说明( )

A. 北魏统治者以文化改造实现民族同化 B. 汉文化的先进性就是改革的根本动力

C. 民族融合趋势是由少数民族政权主导 D. 改革顺应了当时民族交融的历史潮流

5.明末清初一些进步思想家认为,君臣皆应以“天下万民为事”,“要严君子、小人之辨”,还提出以“天下之法(公法)治天下”的主张。据此可知明清之际的进步思潮( )

A. 主旨在于推翻君主制度 B. 尚未摆脱传统思想范畴

C. 适应了新兴资产阶级的需要 D. 反映了西学东渐的发展趋势

6.1989年12月,捷克斯洛伐克共产党在《争取民主社会主义社会的行动纲领》中指出,“我们明确而断然地同党和社会主义的斯大林模式决裂,因为,这一模式同社会主义的本来形象不但完全格格不入,而且是敌视社会主义的”。该论断( )

A. 表达了对科学社会主义的向往 B. 科学评价了苏联的建设经验

C. 否定了以往社会主义建设成就 D. 找到了国家发展的正确方向

7.有学者认为,清代在我国传统政治、社会、经济及文化的发展过程中,有延续,也有创新。以下体现清朝制度创新的是( )

A. 奏折制度 B. 科举制 C. 内阁制度 D. 均田制

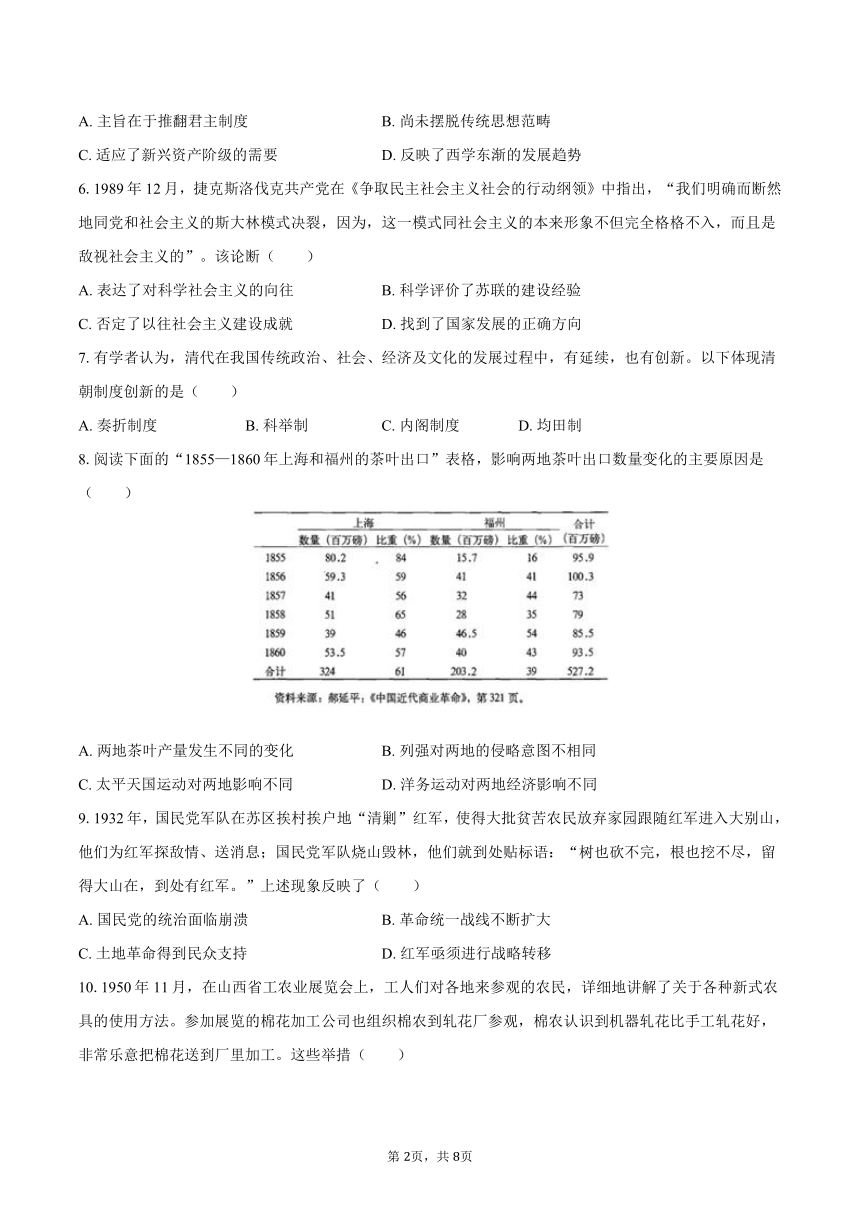

8.阅读下面的“1855—1860年上海和福州的茶叶出口”表格,影响两地茶叶出口数量变化的主要原因是( )

A. 两地茶叶产量发生不同的变化 B. 列强对两地的侵略意图不相同

C. 太平天国运动对两地影响不同 D. 洋务运动对两地经济影响不同

9.1932年,国民党军队在苏区挨村挨户地“清剿”红军,使得大批贫苦农民放弃家园跟随红军进入大别山,他们为红军探敌情、送消息;国民党军队烧山毁林,他们就到处贴标语:“树也砍不完,根也挖不尽,留得大山在,到处有红军。”上述现象反映了( )

A. 国民党的统治面临崩溃 B. 革命统一战线不断扩大

C. 土地革命得到民众支持 D. 红军亟须进行战略转移

10.1950年11月,在山西省工农业展览会上,工人们对各地来参观的农民,详细地讲解了关于各种新式农具的使用方法。参加展览的棉花加工公司也组织棉农到轧花厂参观,棉农认识到机器轧花比手工轧花好,非常乐意把棉花送到厂里加工。这些举措( )

A. 利于巩固新生人民政权 B. 结束了棉花价格暴涨局面

C. 加快了一五计划的进程 D. 掀起农业合作化运动高潮

11.1979年3月1日,国务院决定对粮食、棉花、油料、生猪、菜牛、菜羊、鲜蛋、水产品等18种主要农副产品平均提价24.8%收购,并对粮棉油等实行超购加价政策。其中,粮食超购加价50%,棉花统购价超购加价30%。这一举措( )

A. 激发了农村发展的内在动力 B. 推动了城乡经营方式改革

C. 满足了新兴工业城市的需求 D. 促进了社会主义制度完善

12.为全面落实“双减”政策,避免“校内减负、校外增负”。2021年4月,教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》,将禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容。同时为满足部分家长和学生的切实需要,国家免费开放了国家教育云、智慧中小学、国家数字图书馆等免费网络授课平台。据此可知( )

A. 国家治理体系得到进一步完善 B. 政府全面清退校外培训机构

C. 互联网有利于人们学习方式的改变 D. 依法治国政策全面落实

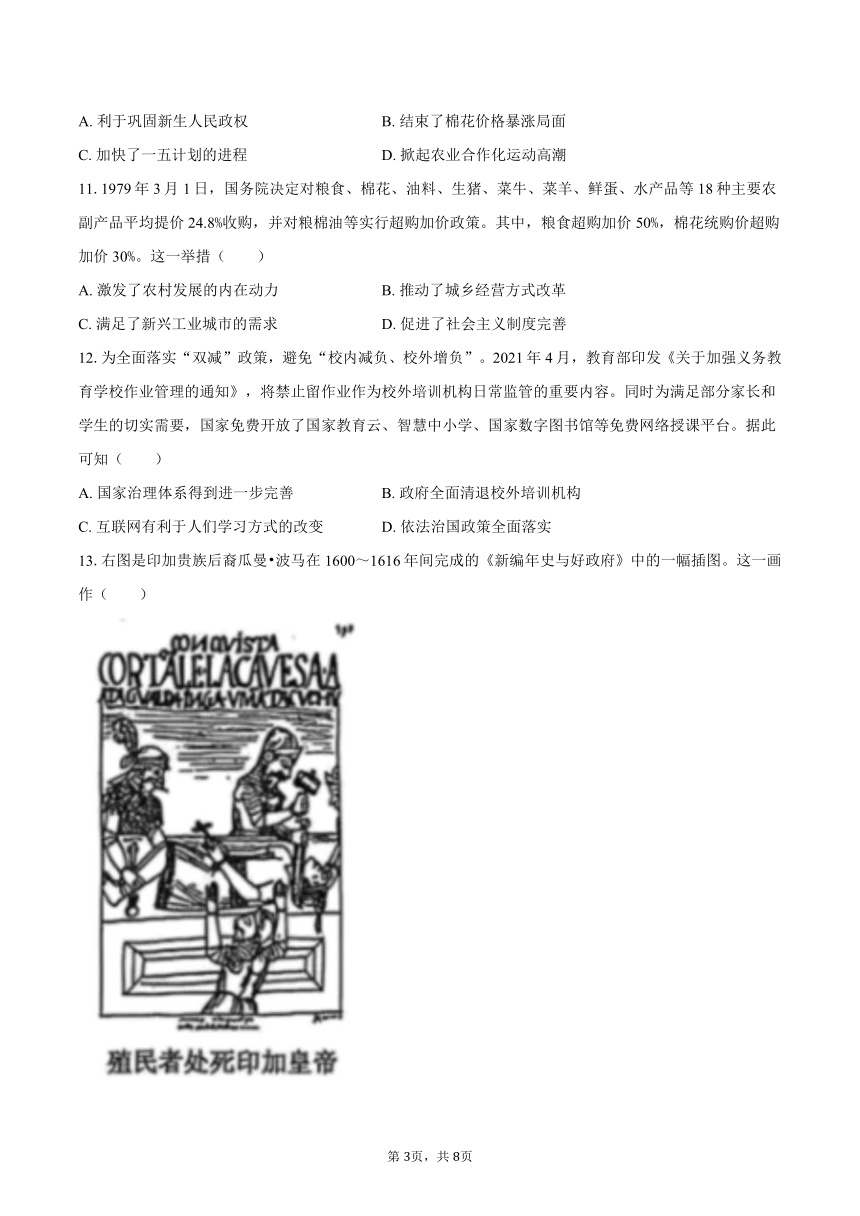

13.右图是印加贵族后裔瓜曼 波马在1600~1616年间完成的《新编年史与好政府》中的一幅插图。这一画作( )

A. 控诉了葡萄牙殖民者的罪恶行为 B. 可用于研究印加帝国灭亡的原因

C. 属于真实可信的第一手图像史料 D. 映射出阶级社会等级观念的森严

14.1517 年,传教士马丁 路德揭破赎罪券的欺诈,宗教改革像野火一样烧遍欧洲,教徒 自读白话文《圣经》,直接跟上帝交谈,不要教会做中介。材料反映了这场宗教改革( )

A. 否定信仰上帝 B. 主张废除教阶制与宗教仪式

C. 挑战教会权威 D. 极力宣扬《圣经》的至高元上

15.埃塞俄比亚的抗意斗争与埃及的抗英斗争、苏丹的马赫迪起义的主要不同是( )

A. 人民的斗争精神 B. 民族意识的觉醒程度

C. 起义领导人的差异 D. 斗争的最终结果

16.1992年美国人就曾断言,“唯一的选择就是失业或休息”。在这个机器人和计算机的时代,美国出版了名为《过分劳累的美国人》的书籍,日本人则创造了一个词语“过劳死”。这种现象从本质上说明( )

A. 科技的飞速发展带来了严重的社会危机 B. 科技的快速革新导致人们就业竞争激烈

C. 科技的进步严重威胁了人们的身心健康 D. 科技进步亟需思维方式和价值观念改变

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

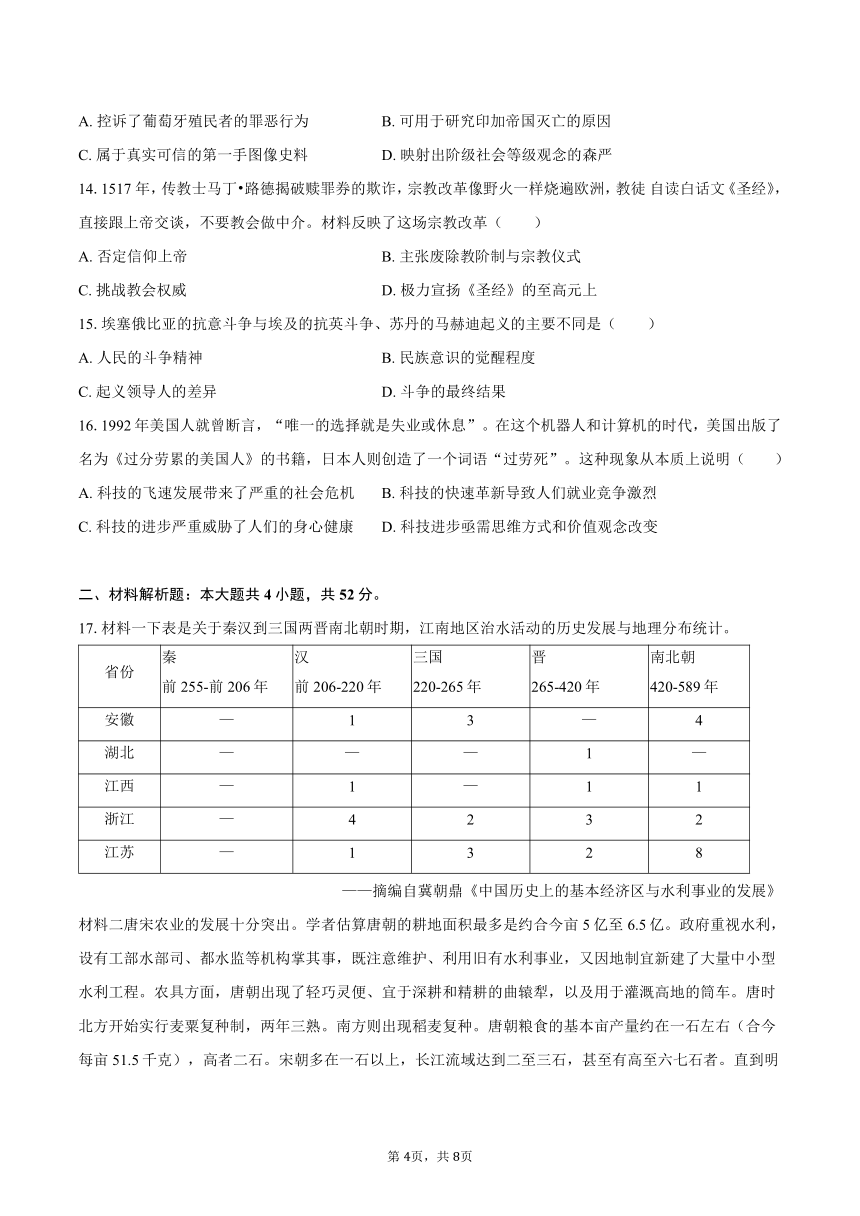

17.材料一下表是关于秦汉到三国两晋南北朝时期,江南地区治水活动的历史发展与地理分布统计。

省份 秦

前255-前206年 汉

前206-220年 三国

220-265年 晋

265-420年 南北朝

420-589年

安徽 — 1 3 — 4

湖北 — — — 1 —

江西 — 1 — 1 1

浙江 — 4 2 3 2

江苏 — 1 3 2 8

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

材料二唐宋农业的发展十分突出。学者估算唐朝的耕地面积最多是约合今亩 5亿至6.5亿。政府重视水利,设有工部水部司、都水监等机构掌其事,既注意维护、利用旧有水利事业,又因地制宜新建了大量中小型水利工程。农具方面,唐朝出现了轻巧灵便、宜于深耕和精耕的曲辕犁,以及用于灌溉高地的筒车。唐时北方开始实行麦粟复种制,两年三熟。南方则出现稻麦复种。唐朝粮食的基本亩产量约在一石左右(合今每亩51.5千克),高者二石。宋朝多在一石以上,长江流域达到二至三石,甚至有高至六七石者。直到明清原有粮食种类的生产基本没有逾越这一水平。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1) 根据材料一并结合所学,指出秦汉到南北朝时期水利建设的发展趋势并分析影响中国古代水利建设的因素。

(2) 根据材料并结合所学,阐释出现“明清原有粮食种类的生产基本没有逾越这一水平”这一现象的原因。

18.欧洲的宗教改革,推动了欧洲向近代社会的转变。阅读下列材料,完成问题:

材料一 如图所示

材料二 灵魂得到拯救,不在于遵守教会的规条,而在于上帝的恩典和个人对上帝的信仰。一个人之所以发财致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝的恩赐。

材料三 16世纪欧洲的宗教改革导致了基督教世界中的一些新变化。由于16世纪马丁 路德的宗教改革,新教从天主教中脱颖而出成为与天主教相对峙的一种新教;虽然各地、各个宗教派别有所不同,但总的说来,是世界性的宗教帝国让位于地方化、民族化的宗教组织;由于有了内心的信仰,人们就不需要一天到晚被束缚于那些繁缛的圣事之中,不需要那一套繁缛的教阶制度和教会仪式,每个人凭着内心的信仰就可以得救。

(1)史学界有句俗话:“中世纪的欧洲是黑暗的欧洲。”请结合材料一图片提供的信息加以说明。

(2)材料二是欧洲宗教改革中两位著名人物的言论,概述两者的核心主张并指出其共同点。

(3)结合材料三分析宗教改革后,欧洲宗教世界呈现出哪些特点?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要饮食。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南。从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆被引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮作用被发现,在美国干旱地区被推广种植。至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国。大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌产生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

(1) 根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国被广泛种植的原因。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析物种交流的积极意义。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料

晚清税收收入结构比较

田赋 盐课 厘金 关税

年份 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%)

1842 29575722 76 4981845 13 / / 4130455 11

1885 32356768 48 7394228 11 12811708 19 14472766 22

1888 33243347 42 7507128 10 13600733 18 23167892 30

1894 32669086 43 6737469 9 13286816 18 22523605 30

1903 37187788 38 13050000 13 16252692 17 30530699 32

1911 48101346 27 46312355 26 43187097 24 43139287 23

——曾国祥主编《赋税与国运兴衰》

根据材料并结合所学知识,概括晚清税收收入结构的变化并简析其原因。

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】B

6.【答案】A

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】C

10.【答案】A

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】【小题1】趋势:水利建设明显增多;主要集中在江南地区;发展速度逐渐加快;与政权变迁相关。因素:耕地面积的增加;经济重心南移的趋势;统治者的重视与相关机构的设立;传统农业生产技术发展与停滞。

【小题2】专制制度强化、人口增长和大规模流动、新航路开辟后外来高产作物引进,都会影响农业工具和农业技术创新;农产品商品化、经济作物大量种植挤压原有粮食种类的生产空间;“一条鞭法”“摊丁入亩”等赋税制度改革,土地税加重,限制农业发展。

18.【答案】(1)结合所学知识可知,天主教会利用教权聚敛财富;迫害进步人士,加强思想控制;干涉国家政治,控制世俗权力.

(2)“灵魂得到拯救”因信称义;先定论.二者都主张信仰得救.

(3)“新教从天主教中脱颖而出成为与天主教相对峙的一种新教”“世界性的宗教帝国让位于地方化、民族化的宗教组织”“人们就不需要一天到晚被束缚于那些繁缛的圣事之中,不需要那一套繁缛的教阶制度和教会仪式,每个人凭着内心的信仰就可以得救”出现了新教和天主教两大阵营的对峙;一些地方化、民族化的新教组织出现;教会组织和宗教仪式简化,人们普遍接受信仰得救的主张.

故答案为:

(1)天主教会利用教权聚敛财富;迫害进步人士,加强思想控制;干涉国家政治,控制世俗权力(或教权控制王权).

(2)因信称义;先定论.都主张信仰得救.

(3)出现了新教和天主教两大阵营的对峙;一些地方化、民族化的新教组织出现;教会组织和宗教仪式简化,人们普遍接受信仰得救的主张.

19.【答案】【小题1】新航路的开辟,世界各地的联系加强;世界市场的推动,海外贸易的推动,经济全球化的推动;大豆自身的优良特性,使其适宜广泛种植;科学技术的进步,推动大豆的用途得到广泛开发;美国西部地区的开发。

【小题2】促进了经济全球化的发展,加强了世界各地的联系;促进了民众生活、饮食结构的改善;促进了物种的多样化;促进了人类文明的发展;物种交流是世界文明交流的重要方式;有助于人类命运共同体的构建。

20.【答案】变化:通过观察表格数据可知,当时的田赋比重大幅下降,关税收入大幅提升;出现了新的税种;通过所学可知,晚清时期税收主体由农业税过渡到了工商税。

原因:通过对所学知识的了解可知,自然经济逐渐解体,商品经济得到了进一步的发展,是的工商业和近代交通事业也迅速发生,中国的进出口贸易得到了进一步的增长;税收的制度和政策的调整是的税收主体发生了变化。

故答案为:

变化:田赋的比重大幅下降;关税收入大幅上升;出现新税种——厘金并占据较大份额;晚清税收主体由农业税到工商税。

原因:自然经济逐渐解体,商品经济进一步发展;近代工商业和交通事业发展;中国进出口贸易进一步增长;清政府税收制度和政策的调整。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.中华文明源远流长,无数先民创造了令人惊叹的文化,其中红山文化中的“坛庙冢”祭祀建筑组合被认为是后世都城“天坛、太庙、帝陵”组合的“祖型”,也是著名考古学家苏秉琦先生眼中的“中华文明一象征。”据此可知,红山文化时期( )

A. 提出“敬天保民”思想 B. 已经迈入阶级社会门槛

C. 宗法制度不断发展完善 D. 部落中出现了权贵阶层

2.如图为中国古代某一历史时期的中央机构示意图:这一机构的设置( )

A. 反映了唐朝三省六部制完善 B. 体现了北宋中央权力的分配

C. 说明北宋对地方控制的加强 D. 表明宋代宰相权力得到强化

3.士族居高位、寒人掌机要是南朝一惯的政策,士族亦不染指军事。宋文帝大量提拔寒微人士入朝,用以架空老牌士族。大量寒人以文吏之士的面貌维持着政权的日常运作。这一状况( )

A. 有助于维护皇权统治 B. 使士族和庶族地主融为一体

C. 充分维系了士族特权 D. 说明科举选官制度已经萌生

4.天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年采用大臣崔宏建议,“自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。这说明( )

A. 北魏统治者以文化改造实现民族同化 B. 汉文化的先进性就是改革的根本动力

C. 民族融合趋势是由少数民族政权主导 D. 改革顺应了当时民族交融的历史潮流

5.明末清初一些进步思想家认为,君臣皆应以“天下万民为事”,“要严君子、小人之辨”,还提出以“天下之法(公法)治天下”的主张。据此可知明清之际的进步思潮( )

A. 主旨在于推翻君主制度 B. 尚未摆脱传统思想范畴

C. 适应了新兴资产阶级的需要 D. 反映了西学东渐的发展趋势

6.1989年12月,捷克斯洛伐克共产党在《争取民主社会主义社会的行动纲领》中指出,“我们明确而断然地同党和社会主义的斯大林模式决裂,因为,这一模式同社会主义的本来形象不但完全格格不入,而且是敌视社会主义的”。该论断( )

A. 表达了对科学社会主义的向往 B. 科学评价了苏联的建设经验

C. 否定了以往社会主义建设成就 D. 找到了国家发展的正确方向

7.有学者认为,清代在我国传统政治、社会、经济及文化的发展过程中,有延续,也有创新。以下体现清朝制度创新的是( )

A. 奏折制度 B. 科举制 C. 内阁制度 D. 均田制

8.阅读下面的“1855—1860年上海和福州的茶叶出口”表格,影响两地茶叶出口数量变化的主要原因是( )

A. 两地茶叶产量发生不同的变化 B. 列强对两地的侵略意图不相同

C. 太平天国运动对两地影响不同 D. 洋务运动对两地经济影响不同

9.1932年,国民党军队在苏区挨村挨户地“清剿”红军,使得大批贫苦农民放弃家园跟随红军进入大别山,他们为红军探敌情、送消息;国民党军队烧山毁林,他们就到处贴标语:“树也砍不完,根也挖不尽,留得大山在,到处有红军。”上述现象反映了( )

A. 国民党的统治面临崩溃 B. 革命统一战线不断扩大

C. 土地革命得到民众支持 D. 红军亟须进行战略转移

10.1950年11月,在山西省工农业展览会上,工人们对各地来参观的农民,详细地讲解了关于各种新式农具的使用方法。参加展览的棉花加工公司也组织棉农到轧花厂参观,棉农认识到机器轧花比手工轧花好,非常乐意把棉花送到厂里加工。这些举措( )

A. 利于巩固新生人民政权 B. 结束了棉花价格暴涨局面

C. 加快了一五计划的进程 D. 掀起农业合作化运动高潮

11.1979年3月1日,国务院决定对粮食、棉花、油料、生猪、菜牛、菜羊、鲜蛋、水产品等18种主要农副产品平均提价24.8%收购,并对粮棉油等实行超购加价政策。其中,粮食超购加价50%,棉花统购价超购加价30%。这一举措( )

A. 激发了农村发展的内在动力 B. 推动了城乡经营方式改革

C. 满足了新兴工业城市的需求 D. 促进了社会主义制度完善

12.为全面落实“双减”政策,避免“校内减负、校外增负”。2021年4月,教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》,将禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容。同时为满足部分家长和学生的切实需要,国家免费开放了国家教育云、智慧中小学、国家数字图书馆等免费网络授课平台。据此可知( )

A. 国家治理体系得到进一步完善 B. 政府全面清退校外培训机构

C. 互联网有利于人们学习方式的改变 D. 依法治国政策全面落实

13.右图是印加贵族后裔瓜曼 波马在1600~1616年间完成的《新编年史与好政府》中的一幅插图。这一画作( )

A. 控诉了葡萄牙殖民者的罪恶行为 B. 可用于研究印加帝国灭亡的原因

C. 属于真实可信的第一手图像史料 D. 映射出阶级社会等级观念的森严

14.1517 年,传教士马丁 路德揭破赎罪券的欺诈,宗教改革像野火一样烧遍欧洲,教徒 自读白话文《圣经》,直接跟上帝交谈,不要教会做中介。材料反映了这场宗教改革( )

A. 否定信仰上帝 B. 主张废除教阶制与宗教仪式

C. 挑战教会权威 D. 极力宣扬《圣经》的至高元上

15.埃塞俄比亚的抗意斗争与埃及的抗英斗争、苏丹的马赫迪起义的主要不同是( )

A. 人民的斗争精神 B. 民族意识的觉醒程度

C. 起义领导人的差异 D. 斗争的最终结果

16.1992年美国人就曾断言,“唯一的选择就是失业或休息”。在这个机器人和计算机的时代,美国出版了名为《过分劳累的美国人》的书籍,日本人则创造了一个词语“过劳死”。这种现象从本质上说明( )

A. 科技的飞速发展带来了严重的社会危机 B. 科技的快速革新导致人们就业竞争激烈

C. 科技的进步严重威胁了人们的身心健康 D. 科技进步亟需思维方式和价值观念改变

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.材料一下表是关于秦汉到三国两晋南北朝时期,江南地区治水活动的历史发展与地理分布统计。

省份 秦

前255-前206年 汉

前206-220年 三国

220-265年 晋

265-420年 南北朝

420-589年

安徽 — 1 3 — 4

湖北 — — — 1 —

江西 — 1 — 1 1

浙江 — 4 2 3 2

江苏 — 1 3 2 8

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

材料二唐宋农业的发展十分突出。学者估算唐朝的耕地面积最多是约合今亩 5亿至6.5亿。政府重视水利,设有工部水部司、都水监等机构掌其事,既注意维护、利用旧有水利事业,又因地制宜新建了大量中小型水利工程。农具方面,唐朝出现了轻巧灵便、宜于深耕和精耕的曲辕犁,以及用于灌溉高地的筒车。唐时北方开始实行麦粟复种制,两年三熟。南方则出现稻麦复种。唐朝粮食的基本亩产量约在一石左右(合今每亩51.5千克),高者二石。宋朝多在一石以上,长江流域达到二至三石,甚至有高至六七石者。直到明清原有粮食种类的生产基本没有逾越这一水平。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1) 根据材料一并结合所学,指出秦汉到南北朝时期水利建设的发展趋势并分析影响中国古代水利建设的因素。

(2) 根据材料并结合所学,阐释出现“明清原有粮食种类的生产基本没有逾越这一水平”这一现象的原因。

18.欧洲的宗教改革,推动了欧洲向近代社会的转变。阅读下列材料,完成问题:

材料一 如图所示

材料二 灵魂得到拯救,不在于遵守教会的规条,而在于上帝的恩典和个人对上帝的信仰。一个人之所以发财致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝的恩赐。

材料三 16世纪欧洲的宗教改革导致了基督教世界中的一些新变化。由于16世纪马丁 路德的宗教改革,新教从天主教中脱颖而出成为与天主教相对峙的一种新教;虽然各地、各个宗教派别有所不同,但总的说来,是世界性的宗教帝国让位于地方化、民族化的宗教组织;由于有了内心的信仰,人们就不需要一天到晚被束缚于那些繁缛的圣事之中,不需要那一套繁缛的教阶制度和教会仪式,每个人凭着内心的信仰就可以得救。

(1)史学界有句俗话:“中世纪的欧洲是黑暗的欧洲。”请结合材料一图片提供的信息加以说明。

(2)材料二是欧洲宗教改革中两位著名人物的言论,概述两者的核心主张并指出其共同点。

(3)结合材料三分析宗教改革后,欧洲宗教世界呈现出哪些特点?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要饮食。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南。从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆被引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮作用被发现,在美国干旱地区被推广种植。至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国。大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌产生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

(1) 根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国被广泛种植的原因。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析物种交流的积极意义。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料

晚清税收收入结构比较

田赋 盐课 厘金 关税

年份 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%)

1842 29575722 76 4981845 13 / / 4130455 11

1885 32356768 48 7394228 11 12811708 19 14472766 22

1888 33243347 42 7507128 10 13600733 18 23167892 30

1894 32669086 43 6737469 9 13286816 18 22523605 30

1903 37187788 38 13050000 13 16252692 17 30530699 32

1911 48101346 27 46312355 26 43187097 24 43139287 23

——曾国祥主编《赋税与国运兴衰》

根据材料并结合所学知识,概括晚清税收收入结构的变化并简析其原因。

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】B

6.【答案】A

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】C

10.【答案】A

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】【小题1】趋势:水利建设明显增多;主要集中在江南地区;发展速度逐渐加快;与政权变迁相关。因素:耕地面积的增加;经济重心南移的趋势;统治者的重视与相关机构的设立;传统农业生产技术发展与停滞。

【小题2】专制制度强化、人口增长和大规模流动、新航路开辟后外来高产作物引进,都会影响农业工具和农业技术创新;农产品商品化、经济作物大量种植挤压原有粮食种类的生产空间;“一条鞭法”“摊丁入亩”等赋税制度改革,土地税加重,限制农业发展。

18.【答案】(1)结合所学知识可知,天主教会利用教权聚敛财富;迫害进步人士,加强思想控制;干涉国家政治,控制世俗权力.

(2)“灵魂得到拯救”因信称义;先定论.二者都主张信仰得救.

(3)“新教从天主教中脱颖而出成为与天主教相对峙的一种新教”“世界性的宗教帝国让位于地方化、民族化的宗教组织”“人们就不需要一天到晚被束缚于那些繁缛的圣事之中,不需要那一套繁缛的教阶制度和教会仪式,每个人凭着内心的信仰就可以得救”出现了新教和天主教两大阵营的对峙;一些地方化、民族化的新教组织出现;教会组织和宗教仪式简化,人们普遍接受信仰得救的主张.

故答案为:

(1)天主教会利用教权聚敛财富;迫害进步人士,加强思想控制;干涉国家政治,控制世俗权力(或教权控制王权).

(2)因信称义;先定论.都主张信仰得救.

(3)出现了新教和天主教两大阵营的对峙;一些地方化、民族化的新教组织出现;教会组织和宗教仪式简化,人们普遍接受信仰得救的主张.

19.【答案】【小题1】新航路的开辟,世界各地的联系加强;世界市场的推动,海外贸易的推动,经济全球化的推动;大豆自身的优良特性,使其适宜广泛种植;科学技术的进步,推动大豆的用途得到广泛开发;美国西部地区的开发。

【小题2】促进了经济全球化的发展,加强了世界各地的联系;促进了民众生活、饮食结构的改善;促进了物种的多样化;促进了人类文明的发展;物种交流是世界文明交流的重要方式;有助于人类命运共同体的构建。

20.【答案】变化:通过观察表格数据可知,当时的田赋比重大幅下降,关税收入大幅提升;出现了新的税种;通过所学可知,晚清时期税收主体由农业税过渡到了工商税。

原因:通过对所学知识的了解可知,自然经济逐渐解体,商品经济得到了进一步的发展,是的工商业和近代交通事业也迅速发生,中国的进出口贸易得到了进一步的增长;税收的制度和政策的调整是的税收主体发生了变化。

故答案为:

变化:田赋的比重大幅下降;关税收入大幅上升;出现新税种——厘金并占据较大份额;晚清税收主体由农业税到工商税。

原因:自然经济逐渐解体,商品经济进一步发展;近代工商业和交通事业发展;中国进出口贸易进一步增长;清政府税收制度和政策的调整。

第1页,共1页

同课章节目录