2025年中考历史热点专题复习+知识清单 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年中考历史热点专题复习+知识清单 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 14:23:11 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考历史热点专题复习

热点一 中华民族多元一体

“多元一体” 是中华民族的显著特征,既体现了历史延续性,又具有现实针对性。它既是对中华民族历史传统的深刻总结,也是新时代凝聚民族力量、实现伟大复兴的重要思想基础。在新的历史起点上,坚持和弘扬中华民族多元一体格局,对于铸牢中华民族共同体意识、实现国家长治久安和中华民族永续发展具有重大而深远的意义。

一、民族关系

时期 主要史实

春秋时期 春秋争霸过程中,中原的“诸华”“诸夏”在与周边的戌、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中出现大规模的民族交融。

秦朝 秦始皇派蒙恬北御匈奴、修建了西起临洮,东到辽东的“万里长城”。

西汉 (1)汉武帝两次派张骞出使西域,加强了与西域各国的联系。 (2)公元前60年,西汉朝廷设立西域都护,标志着西域开始正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。

东汉 魏晋南北朝 (1)东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。 (2)东汉以来,北方人大量南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,使江南地区得到开发,促进了民族交融。 (3)北魏孝文帝迁都洛阳,并推行了一系列汉化改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

唐朝 (1)政策:唐朝实行开明的民族政策。 (2)交往与交融:文成公主入藏。唐太宗时,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原,定都逻些。他仰慕中原文化,多次派使者到唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给了他。唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了汉藏两族的友好关系。

辽宋夏金元 (1)北宋与辽:达成“澶渊之盟”,辽军撤回,宋朝给辽钱物。 (2)北宋与西夏:宋夏订立和约后,元昊向宋称臣,宋给西夏钱物,此后,宋夏边境贸易兴旺。 (3)南宋与金:南宋岳飞抗金,后被宋高宗杀害。之后宋金议和,南宋向金称臣,并给金钱物,双方以淮水至大散关一线划定分界线。宋金对峙局面形成。 (4)元朝:疆域辽阔,境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与交融。形成新的民族——回族。

清朝 (1)西藏:顺治帝册封五世达赖;康熙帝册封五世班禅:雍正帝时设驻藏大臣;清朝在西藏地方设立噶厦;颁布《钦定藏内善后章程》,规范了西藏地方行政体制和法规:乾隆帝确立金瓶掣签制度。 (2)新疆:康熙帝平定噶尔丹叛乱,乾隆帝平定大、小和卓叛乱,并在新疆设伊犁将军。

新中国 成立后 实行民族区域自治制度,实施西部大开发战略和兴边富民行动,体现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则。

启示 认识 (1)我国自古以来是统一的多民族国家,祖国的历史是由各族人民共同创造的。(2)各族人民在政治、经济、文化上密切联系,友好往来,共同建设祖国,共同反抗阶级压迫和外来侵略。(3)各民族人民结成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系。(4)团结稳定是福,分裂动乱是祸。我们要珍惜民族大团结的政治局面,坚决反对一切危害各民族大团结的言行。要坚决依法惩处和打击暴力恐怖活动,筑牢民族团结、社会稳定、国家统一的铜墙铁壁。

二、祖国统一

1.历代中央政府强化对边疆地区的管辖

地区 具体内容

新疆 西汉 (1)公元前138年和公元前119年,张骞先后两次出使西域,加强了汉朝与西域各国之间的联系。 (2)公元前60年,设立西域都护,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。

唐朝 先后设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区。

清朝 康熙帝时平定准噶尔部叛乱:乾隆帝时平定大、小和卓叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区;1884年设立新疆行省。

新中国成立后 实行民族区域自治制度,设立新疆维吾尔自治区。

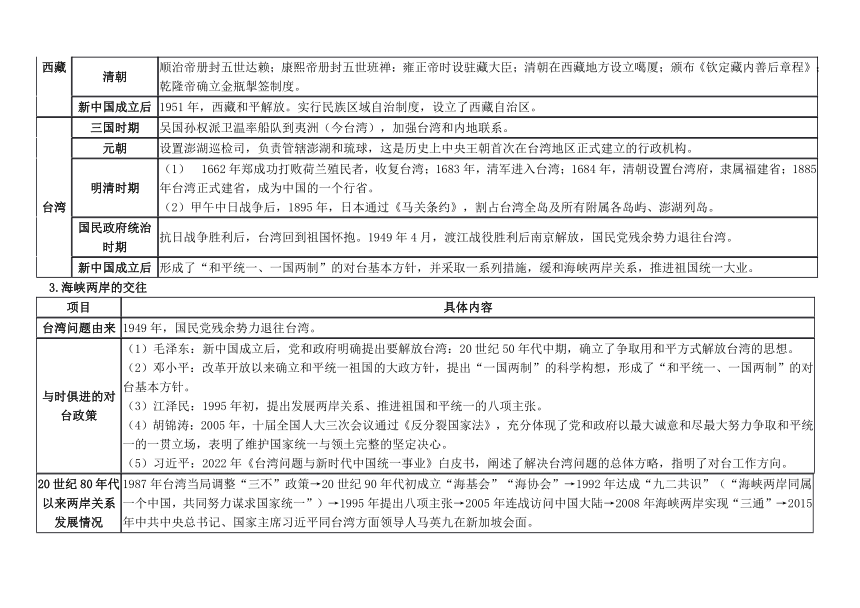

西藏 唐朝 文成公主嫁给松赞干布,尺带珠丹与唐朝金城公主结婚。唐蕃会盟,唐蕃“和同为一家”。

元朝 元朝时在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。

清朝 顺治帝册封五世达赖;康熙帝册封五世班禅:雍正帝时设驻藏大臣;清朝在西藏地方设立噶厦;颁布《钦定藏内善后章程》;乾隆帝确立金瓶掣签制度。

新中国成立后 1951年,西藏和平解放。实行民族区域自治制度,设立了西藏自治区。

台湾 三国时期 吴国孙权派卫温率船队到夷洲(今台湾),加强台湾和内地联系。

元朝 设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。

明清时期 (1) 1662年郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾;1683年,清军进入台湾;1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省;1885年台湾正式建省,成为中国的一个行省。 (2)甲午中日战争后,1895年,日本通过《马关条约》,割占台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛。

国民政府统治时期 抗日战争胜利后,台湾回到祖国怀抱。1949年4月,渡江战役胜利后南京解放,国民党残余势力退往台湾。

新中国成立后 形成了“和平统一、一国两制”的对台基本方针,并采取一系列措施,缓和海峡两岸关系,推进祖国统一大业。

3.海峡两岸的交往

项目 具体内容

台湾问题由来 1949年,国民党残余势力退往台湾。

与时俱进的对台政策 (1)毛泽东:新中国成立后,党和政府明确提出要解放台湾:20世纪50年代中期,确立了争取用和平方式解放台湾的思想。 (2)邓小平:改革开放以来确立和平统一祖国的大政方针,提出“一国两制”的科学构想,形成了“和平统一、一国两制”的对台基本方针。 (3)江泽民:1995年初,提出发展两岸关系、推进祖国和平统一的八项主张。 (4)胡锦涛:2005年,十届全国人大三次会议通过《反分裂国家法》,充分体现了党和政府以最大诚意和尽最大努力争取和平统一的一贯立场,表明了维护国家统一与领土完整的坚定决心。 (5)习近平:2022年《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书,阐述了解决台湾问题的总体方略,指明了对台工作方向。

20世纪80年代以来两岸关系发展情况 1987年台湾当局调整“三不”政策→20世纪90年代初成立“海基会”“海协会”→1992年达成“九二共识”(“海峡两岸同属一个中国,共同努力谋求国家统一”)→1995年提出八项主张→2005年连战访问中国大陆→2008年海峡两岸实现“三通”→2015年中共中央总书记、国家主席习近平同台湾方面领导人马英九在新加坡会面。

影响两岸关系的因素 有利 两岸中华儿女同文同种,实现统一是两岸中华儿女的共同心愿;“一国两制”方针在港澳的成功实践提供了成功范例;国际社会正义力量的支持。

不利 “台独”分子不断破坏,国际反华势力的阻挠等。

启示认识 (1)祖国统一是历史趋势,人心所向,不可逆转。实现祖国统一,是包括台湾同胞在内的海内外一切中国人的共同心愿,是不可阻挡的历史潮流。 (2)在一个中国的前提下,经过海峡两岸同胞的共同努力,祖国的和平统一大业定能够实现。勤劳与智慧的中国人也一定能够实现中华民族的伟大复兴。 (3)青少年学生应维护一个中国的原则,拥护中国解决台湾问题的方针,坚决反对任何分裂祖国的阴谋。

热点二 中国对外交往

中国自2013年起逐步实施72/144小时过境免签政策,旨在便利国际人员流动。2024年进一步优化政策,将过境免签停留时间延长至240小时,适用口岸增至60个,覆盖国家扩展至54国。中国对外交往历史悠久,历经古代、近代、现代不同阶段的演变,始终秉持和平、合作、共赢的理念,在不同时期呈现出鲜明特点。

一、中国古代的对外交往

朝代/时期 表现

西汉 1.陆上丝绸之路:长安——河西走廊——西域——中亚、西亚——欧洲;古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流 2.海上丝绸之路:从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰,再转运到欧洲地区 3.张骞通西域后,起源于古印度的佛教传人中国

东汉 班超留守西域时,派甘英出使大秦(罗马帝国),开辟了通往西亚的路线

唐朝 1.日本:遣唐使来华,吸取唐朝文化,促进大化改新,实现日本社会转型;鉴真东渡促进了唐朝和日本的文化交流 2.新罗:新罗派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化,新罗物产居唐朝进口物产首位 3.天竺:贞观年间,玄奘西行前往天竺取经;《大唐西域记》

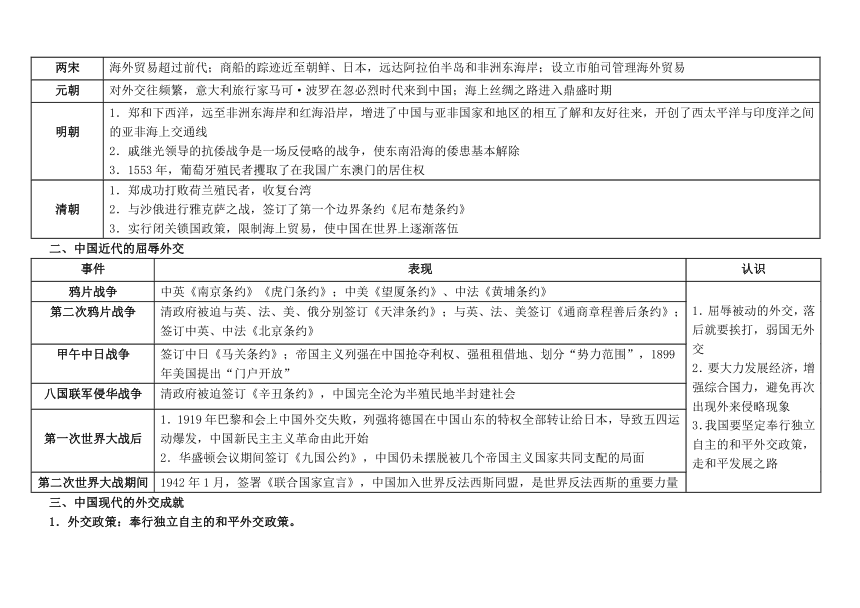

两宋 海外贸易超过前代;商船的踪迹近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸;设立市舶司管理海外贸易

元朝 对外交往频繁,意大利旅行家马可·波罗在忽必烈时代来到中国;海上丝绸之路进入鼎盛时期

明朝 1.郑和下西洋,远至非洲东海岸和红海沿岸,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线 2.戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,使东南沿海的倭患基本解除 3.1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

清朝 1.郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾 2.与沙俄进行雅克萨之战,签订了第一个边界条约《尼布楚条约》 3.实行闭关锁国政策,限制海上贸易,使中国在世界上逐渐落伍

二、中国近代的屈辱外交

事件 表现 认识

鸦片战争 中英《南京条约》《虎门条约》;中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》 1.屈辱被动的外交,落后就要挨打,弱国无外交 2.要大力发展经济,增强综合国力,避免再次出现外来侵略现象 3.我国要坚定奉行独立自主的和平外交政策,走和平发展之路

第二次鸦片战争 清政府被迫与英、法、美、俄分别签订《天津条约》;与英、法、美签订《通商章程善后条约》;签订中英、中法《北京条约》

甲午中日战争 签订中日《马关条约》;帝国主义列强在中国抢夺利权、强租租借地、划分“势力范围”,1899年美国提出“门户开放”

八国联军侵华战争 清政府被迫签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会

第一次世界大战后 1.1919年巴黎和会上中国外交失败,列强将德国在中国山东的特权全部转让给日本,导致五四运动爆发,中国新民主主义革命由此开始 2.华盛顿会议期间签订《九国公约》,中国仍未摆脱被几个帝国主义国家共同支配的局面

第二次世界大战期间 1942年1月,签署《联合国家宣言》,中国加入世界反法西斯同盟,是世界反法西斯的重要力量

三、中国现代的外交成就

1.外交政策:奉行独立自主的和平外交政策。

2.表现:

20世纪50年代 在中华人民共和国成立后的第一年里,中国同苏联等十几个国家建立了外交关系

和平共处五项原则:1953年底,周恩来接见印度代表团时首次提出;现在表述为互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处;被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则

万隆会议:1955年,在印度尼西亚万隆召开的第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。周恩来提出了“求同存异”方针

20世纪70年代 恢复在联合国的合法席位:1971年10月,第26届联合国大会恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利

中美建交: 1.1971年7月,基辛格访问中国,同周恩来总理举行会谈 2.1972年,尼克松访华,中美双方正式签署并发表了《联合公报》,两国关系开始走向正常化 3.1979年,中美正式建立外交关系

中日建交:1972年,日本首相田中角荣访华,中日两国正式建立外交关系

20世纪90年代 20世纪80年代初“一国两制”构想的提出,为香港和澳门回归祖国开辟了途径。香港于1997年7月1日回归,澳门于1999年12月20日回归。香港、澳门回归祖国,标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步

21世纪初 2001年12月,中国加入世界贸易组织

全方位外交 措施: 1.中国积极发展全球伙伴关系,秉持共商共建共享的全球治理观,顺应和平、发展、合作、共赢的历史潮流,积极参与全球治理体系改革和建设,推动构建人类命运共同体 2.中国积极拓展多边外交,加强与联合国的合作,为解决区域性争端、维护世界和平和建立一个公正合理的世界新秩序而努力 3.中国广泛参与多边经济、社会领域的活动,在环境、粮食等全球性问题上发挥了积极作用

热点三 科技创新与新质生产力

科技创新是以知识、技术、工艺、管理等领域的突破为核心,通过研发、转化和应用,推动生产力变革与社会进步的过程。它涵盖基础研究、应用研究、技术开发、商业化落地等全链条,是突破传统发展模式、解决全球性问题(如气候变化、资源短缺)的关键手段。新质生产力是相对于传统生产力而言,以科技创新为核心驱动力、以高技术产业为载体、以绿色低碳和智能化为特征的新型生产力形态。它不是对传统生产力的简单升级,而是通过技术革命和产业变革形成的质的飞跃,具有创新性、协同性、可持续性三大属性。

1.世界历史上的科技革命与新质生产力演进

时期 代表性技术 生产力特征 社会影响

18世纪60年代(第一次工业革命) 蒸汽机、纺织机械 机械化生产、工厂制度确立 工业资产阶级崛起、城市化进程加速

19世纪70年代(第二次工业革命) 电力、内燃机、化学工业 大规模标准化生产、垄断组织形成 帝国主义阶段到来、世界市场最终形成

20世纪四五十年代(第三次科技革命) 计算机、原子能、航天技术 自动化生产、知识经济萌芽 经济全球化加速、冷战格局形成

21世纪(新一轮科技革命) 人工智能、量子计算、生物技术 数字化、网络化、智能化生产 产业边界模糊化、全球价值链重构

2.三次科技革命对社会结构的影响对比

科技革命 主导产业变化 社会阶层演变 生活方式变革

第一次工业革命 纺织业、冶金业、机械制造业兴起 工业资产阶级崛起、产业工人阶级形成 城市化加速、工作时间固定化

第二次工业革命 电力工业、汽车工业、化学工业发展 垄断资本家出现、白领阶层萌芽 电气化家庭生活、休闲时间增加

第三次科技革命 电子信息产业、服务业比重上升 知识工作者成为主体、中产阶级扩大 数字化生活、工作方式灵活化

3.大国兴衰与科技创新能力的关系

国家 崛起时期 关键科技创新领域 衰落/挑战原因

英国 18-19世纪 蒸汽机、纺织机械、炼铁技术 固守传统产业,错过电气革命

美国 19-21世纪 电力、汽车、计算机、互联网 科技优势面临新兴国家挑战

德国 19-20世纪 化工、精密机械、汽车制造 战争破坏、创新体系断层

日本 20世纪 电子、汽车、机器人技术 创新活力不足、人口老龄化

中国 21世纪 高铁、5G、人工智能、航天 持续保持创新动力是关键

4.中国科技创新与新质生产力发展的历史阶段

时期 发展模式 代表性成就 生产力特征

改革开放初期(1978-2000) 技术引进为主 家电制造、轻工业发展 劳动密集型生产,效率初步提升

世纪之交(2000-2020) 引进与创新并重 高铁、航天、5G技术 资本技术双密集,部分领域达到国际先进

新发展阶段(2020-) 自主创新主导 AI、量子计算、生物技术 创新驱动发展,数字化、智能化特征明显

热点四 国际政治与地缘冲突

当今世界正处于百年未有之大变局,国际政治格局深刻调整,地区冲突此起彼伏。特别是持续紧张的巴以冲突和俄乌冲突,不仅反映了当代国际关系的复杂性,也是理解世界格局演变的关键切入点。中国在国际冲突中秉持一贯的外交原则。对于巴以问题,中国呼吁落实"两国方案",在1967年边界基础上建立以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国,与以色列和平共处。中国支持联合国相关决议,主张通过政治对话解决争端,反对任何单方面改变耶路撒冷地位的行动。在俄乌冲突中,中国保持中立立场,强调各国主权和领土完整应得到尊重,同时呼吁关注各方合理安全关切,主张构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

一、世界政治格局演变(20世纪世界政治格局经历了三次变动)

(一)一战后:凡尔赛——华盛顿体系

会议 巴黎和会 华盛顿会议

时间、地点 1919年/巴黎凡尔赛宫 1921年/华盛顿

中心议题 对战败国主要是德国的和约问题 针对中国问题

操纵国/主导国 英、法、美 美国

结果 签订《凡尔赛条约》等条约 签订《九国公约》等条约

影响 构成凡尔赛体系,确立了战胜国在欧洲、西亚、和非洲的国际新秩序。 构成华盛顿体系,确立了战胜国在东亚和太平洋地区的关系。

两个会议建立了战后国际新秩序“凡尔赛——华盛顿体系”。

(二)二战后:美苏对立的两极格局

1.冷战的原因:美苏国家战略的对立和社会制度的巨大差异,使双方的对抗、冲突不断加剧。

2.冷战局面的形成:

(1)冷战开始:1947年,杜鲁门主义的出台,标志着冷战的开始。

(2)1947年,欧洲复兴计划即马歇尔计划提出;其目的:企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度,实质是控制西欧,遏制苏联;马歇尔计划是杜鲁门主义的一次大规模运用,也是美国冷战政策的又一重要步骤。

(3)1949年,美、英、法等12国成立“北大西洋公约组织”,简称“北约”;1955年,苏联与东欧7国成立“华沙条约组织”,简称“华约”,进而形成两大集团的全面冷战对峙,两极格局最终固定下来。

3.冷战的表现:

二战后,美、苏、英、法分区占领德国。1948年“柏林危机”爆发,1949年9月“联邦德国”(西德)成立,10月“民主德国”(东德)成立,欧洲冷战对峙的局面基本形成。

4.影响:积极:1.避免新的世界大战的爆发;2.客观上有利于第三次科技革命的发展;消极:两强相争,导致霸权主义的存在,世界局势动荡不安,局部热战时有发生。

(三)苏联解体后:形成一超多强的局面,朝着多极化方向发展。

背景:东欧剧变、苏联解体,欧盟、日本经济实力的不断增强,第三世界国家的兴起。

暂时局面:一超(美国) 多强(欧盟、日本、中国、俄罗斯)

决定因素:经济实力

发展趋势:朝多极化方向发展(一个新的相对稳定的世界格局迄今还没有定型)

影响:国际关系趋于缓和,有利于世界和平与发展,是历史繁荣一个进步。

二、联合国

1.成立时间及总部地点:1945年10月,美国纽约

2.联合国地位:人类构建世界和平的成果,影响最大的国际组织。

3.主要机构:①联合国大会(联大)②联合国安全理事会(安理会) ③联合国秘书处等

4.首要宗旨:维持国际和平及安全,加强国际合作。

5.联合国作用:在维护国际和平与安全方面发挥了积极的作用,使许多国家和地区避免了一些可能发生的战争。

6.安全理事会

(1)成员国:①5个常任理事国:中、法、俄、英、美,拥有否决权(大国一致原则)。②10个非常任理事国

(2)职责:维护国际和平与安全。

7.维和部队:根据安理会或联大的决议,联合国可以向冲突地区派出“联合国维持和平部队”以恢复或维持和平。

三、威胁世界和平与发展的因素

1.霸权主义和强权政治。

2.地区冲突、民族矛盾和宗教纷争。

3.恐怖主义。

热点五 “对等关税”与经济全球化

特朗普政府于2025年4月实施的"对等关税"政策是近年来全球贸易领域最具冲击力的事件之一,也是理解当代经济全球化演变的重要案例。这一政策不仅反映了美国贸易保护主义的抬头,也标志着全球化进程面临的新挑战。从更宏观的历史视角看,特朗普的"对等关税"代表着全球化进程的周期性回调。类似保护主义浪潮在19世纪末、1930年代都曾出现,往往伴随着大国力量对比变化和国际秩序调整。理解这一背景,有助于把握当前全球贸易体系转型的深层动因。

1.经济全球化发展历程:

(1)开始:15世纪末新航路开辟后,世界市场雏形初现,经济全球化开始。

(2)初步发展:第一次工业革命后,世界市场初步形成。

(3)进一步发展:第二次工业革命后,世界市场最终形成。二战后,世界经济开始朝着经济全球化的方向发展

(4)高速发展:20世纪90年代以来,世界经济真正进入全球化的时代。

(5)近年来,经济全球化出现波折,逆全球化和贸易保护主义阻碍了世界经济的健康发展。

2.经济全球化的原因

冷战结束后,国际形势趋于缓和,和平与发展成为世界发展趋势。第三次科技革命中科学技术的迅速发展(高新科技的迅速发展),尤其是文通与交往手段的发展,使世界各国经济联系日益密切,世界经济日益成为一个整体;20世纪纪90年代以来,全球化趋势进一步加强。

3.经济全球化的表现

国际贸易大幅增长;国际巨额资本流动加速:国际和区域经济组织成立。

(全球性经济组织:1995年1月1 日,成立的世界贸易组织,是世界经济全球化发展的一个重要表现,区域性经济集团:欧洲联盟、亚太经合组织、北美自由贸易区、东南亚国家联盟等)

4.经济全球化的影响

(1)积极:有利于商品和资本的流动,有利于高新技术的扩散和推广能带动世界许多国家和地区实现经济发展的追赶或超越;有利于世界各国发挥自身优势,参与国际分工,开拓国际市场;

(2)消极:全球化的规则是由发达国家制定的,存在着许多不公平、不合理的方面;拉大了国家之间的贫富差距。国际经济风险对各国影响加大;带来全球性的问题,严重威胁人类社会。

5.全球化与世界贸易组织

世界贸易组织(WTO)的成立,最能体现经济全球化的趋势。WTO成立于1995年,这表明世界经济全球化的趋势加快,WTO为各国经济交往搭建了一个共同的平台,被誉为“经济领域的联合国”。

6.经济全球化下的中国

表现:①设立经济特区,扩大对外开放。②2001年,中国加人世界贸易组织。③2001年,中国在上海成功召开APEC会议。④成功举办2010年上海世博会。⑤科教兴国,实施创新驱动发展战略。⑥2014年,中国在北京成功召开APEC会议。⑦提出“一带一路”,成立亚投行等。

应对策略:①顺应潮流,抓住机遇,迎接挑战,趋利避害,积极参与国际合作与竞争。②制定防范风险的有效政策,坚持对外开放,积极引进外资、先进技术和先进的管理经验,实施科教兴国战略,促进经济的可持续发展。

中国全面融入经济全球化进程的标志:2001年,中国加入世界贸易组织

7.对经济全球化的认识

①经济全球化是一把“双刃剑”,一方面它使各国家、各地区之间的经济联系更加紧密;另一方面拉大了发展中国家与发达国家之间的差距。②只有加强国际合作,才能求得共同发展。

8.经济全球化与美国关税战的关系

美国关税战是经济全球化的逆流。经济全球化要求各国减少贸易壁垒,促进商品和服务的自由流动,而美国的关税战却通过提高关税、设置贸易壁垒来保护本国产业,违背了经济全球化的趋势。

美国关税战对经济全球化造成了冲击。它破坏了全球产业链和供应链的稳定,增加了企业的成本和经营风险,降低了全球资源配置的效率,使各国之间的经济合作受到阻碍,国际经济秩序面临调整。

经济全球化的发展也使得美国关税战的影响更加广泛和深远。在经济全球化的背景下,各国经济相互依存度高,美国的关税战不仅影响到直接的贸易伙伴,还通过全球产业链和供应链的传导,对其他国家和地区的经济产生间接影响,甚至可能引发全球经济的不稳定和衰退。

专题练习

1.一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。古代北方少数民族的中国认同及其对统一的执着,不仅奠定了中国历史上的版图扩大与国家统一,更促进了中华民族多元一体格局与中华民族共同体意识的形成。以下史实能印证上述观点的是( )

A.秦汉统治者派兵北击匈奴 B.北魏孝文帝的汉化改革 C.唐太宗实行开明的民族政策 D.南宋与金以淮水一大散关为界形成对峙局面

2.山西陶寺遗址出土的蟠龙纹陶盘,受良渚文化黑陶刻画蟠蛇纹和肖家屋脊文化玉龙的启发,创造了中原蟠龙形象,影响到后来的河南新砦文化、二里头文化、殷墟晚商文化等,直至发展到今天的中国龙造型。这反映出中华文明( )

A.领先世界其他文明 B.呈现多元一体特点 C.区域发展相对平衡 D.深受地理环境影响

3.进入21世纪后,中央政府扩大香港人民币业务,推动内地企业在港上市;支持澳门建设世界旅游中心,在珠海横琴岛建设澳门大学新校区。中央政府的上述举措( )

A.有利于保持港澳的长期繁荣稳定 B.标志着中国人民洗雪了百年国耻

C.推动了我国对外开放格局的形成 D.表明两岸关系发生了历史性变化

4.隋唐时期的中外交往,从商贸活动到文化交流,形成了由内向外——隋唐向周边,由外向内——周边向隋唐的互动、辐射的多元格局。这体现出隋唐时期对外交往的特点是( )

A.中外文化,交流频繁 B.文化的发展与演变 C.双向交流,兼收并蓄 D.社会的繁荣与开放

5.元朝时候,边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过长期共同生活,已同汉族没有什么区别。唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一个新的民族——回族。上述现象绘制的历史画卷主题是( )

A.疆域变迁 B.民族交融 C.中外交往 D.科技发展

6.当今世界变乱交织,中国作为负责任大国,中国积极推动全球治理变革,深化全球南方团结合作。我们推进高质量共建“一带一路”走深走实,成功举办中非合作论坛北京峰会,在上合、金砖、亚太经合组织、二十国集团等双边多边场合。从2025年习近平主席发表的新年贺词中可以看出中国( )

A.贯彻了开放共享的新发展理念 B.展示了大国的责任担当意识 C.展示了社会主义制度的优越性 D.贯彻了各民族共同繁荣政策

7.2024年政府工作报告提出开展“人工智能+”行动。“人工智能+”主要基于大模型、大数据、大算力等技术,实现人工智能对各行各业的深度融合。“人工智能+”行动的提出,有利于激发产业发展新动能,加快形成以人工智能为引擎的新质生产力。“人工智能+”最能反映的当前科技发展的特点是( )

A.新技术开始改变人们的生活 B.科技进步是国民经济发展的唯一动力

C.一种技术的发展引起多个领域的革命 D.政府对科学发展实行计划管控

8.2025年开年,DeepSeek 彻底突破技术圈层,正式发布DeepSeek-R1模型,并同步开源模型权重。其在全球迅速爆红,成为热议高频词。材料表明DeepSeek发展的因素是( )

A.重视科技创新 B.经济全球化浪潮 C.结合中国国情 D.加强国际合作

9.为加强对原子能研究试验工作的领导,1962年11月,我国成立中央十五人专门委员会,在周恩来的亲自主持下,委员会以组织和协调各方面力量为核心任务,及时解决了原子弹科研、生产和建设中的100多个重大问题。仅仅不到两年,我国便成功引爆第一颗原子弹。这反映出( )

A.自主研发引领科技进步 B.武器升级提高国际地位 C.国家力量助推科技发展 D.科技创新增强国防力量

10.当今国际局势整体稳定,但巴以冲突、俄乌冲突看不到尽头;朝鲜半岛局势仍旧紧张;苏丹武装冲突双方持续交火;叙利亚危机13年,叙利亚国内经济萧条民生凋敝……对此理解正确的是( )

A.地区冲突是造成当今世界动荡不安的唯一因素 B.和平与发展不再是当今世界的两大主题

C.人类正在面临爆发新一轮世界大战的严重威胁 D.世界形势总体缓和,但仍存在很多矛盾和冲突

11.“在赢得第二次世界大战胜利的同盟中,主要成员之间的关系已经破裂,它们尽管还没有发生军事冲突,但在意识形态和地缘政治方面,却已经处于对抗状态。”这种“对抗状态”( )

A.开始于马歇尔计划 B.正式形成于北大西洋公约组织成立 C.引发了世界范围的武装冲突 D.导致两极格局的形成

12.“坚持多边主义和国际关系民主化,参与和促进全球治理体系变革,引领中国在复杂多变的国际格局中始终保持战略主动,日益发挥世界和平建设者、全球发展的建设者、国际秩序维护者的重要作用”。这句话评价的是( )

A.新发展理念 B.中国特色大国外交 C.科学发展观 D.“四个全面”战略布局

13.从1948年4月到1952年2月,美国共对西欧提供了129.9亿美元的援助。双方约定,这些美元必须用来购买美国的援欧物资,且所有受援国应对美国在关税、贸易限制等方面给予一定的优惠。由此可知,美国此举旨在( )

A.顺应欧洲的一体化进程 B.满足本国经济扩张的需要 C.控制欧洲国家外交政策 D.消除苏联对欧洲经济影响

14.2025年2月1日,美国政府宣布对中国有关产品加征10%的关税,对加拿大和墨西哥加征25%的关税。这一做法严重违反世贸组织规则,是典型的单边主义和贸易保护主义做法。这表明( )

A.欧洲一体化进程遇阻 B.多极化趋势加速发展 C.人口与环境问题加重 D.经济全球化出现波折

15.2025年春节期间,中国人工智能大模型Deepseek凭借出色的自然语言处理和多元任务执行能力引发全球关注,开启了全球“AI大模型竞赛”。这一现象反映出当代世界( )

A.社会信息化水平飞速发展 B.文化多样性特征日益明显 C.经济全球化进程逐步加快 D.政治多极化趋势不断增强

【参考答案】:BBACB BCACD DBBDA

热点一 中华民族多元一体

“多元一体” 是中华民族的显著特征,既体现了历史延续性,又具有现实针对性。它既是对中华民族历史传统的深刻总结,也是新时代凝聚民族力量、实现伟大复兴的重要思想基础。在新的历史起点上,坚持和弘扬中华民族多元一体格局,对于铸牢中华民族共同体意识、实现国家长治久安和中华民族永续发展具有重大而深远的意义。

一、民族关系

时期 主要史实

春秋时期 春秋争霸过程中,中原的“诸华”“诸夏”在与周边的戌、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中出现大规模的民族交融。

秦朝 秦始皇派蒙恬北御匈奴、修建了西起临洮,东到辽东的“万里长城”。

西汉 (1)汉武帝两次派张骞出使西域,加强了与西域各国的联系。 (2)公元前60年,西汉朝廷设立西域都护,标志着西域开始正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。

东汉 魏晋南北朝 (1)东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。 (2)东汉以来,北方人大量南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,使江南地区得到开发,促进了民族交融。 (3)北魏孝文帝迁都洛阳,并推行了一系列汉化改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

唐朝 (1)政策:唐朝实行开明的民族政策。 (2)交往与交融:文成公主入藏。唐太宗时,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原,定都逻些。他仰慕中原文化,多次派使者到唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给了他。唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了汉藏两族的友好关系。

辽宋夏金元 (1)北宋与辽:达成“澶渊之盟”,辽军撤回,宋朝给辽钱物。 (2)北宋与西夏:宋夏订立和约后,元昊向宋称臣,宋给西夏钱物,此后,宋夏边境贸易兴旺。 (3)南宋与金:南宋岳飞抗金,后被宋高宗杀害。之后宋金议和,南宋向金称臣,并给金钱物,双方以淮水至大散关一线划定分界线。宋金对峙局面形成。 (4)元朝:疆域辽阔,境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与交融。形成新的民族——回族。

清朝 (1)西藏:顺治帝册封五世达赖;康熙帝册封五世班禅:雍正帝时设驻藏大臣;清朝在西藏地方设立噶厦;颁布《钦定藏内善后章程》,规范了西藏地方行政体制和法规:乾隆帝确立金瓶掣签制度。 (2)新疆:康熙帝平定噶尔丹叛乱,乾隆帝平定大、小和卓叛乱,并在新疆设伊犁将军。

新中国 成立后 实行民族区域自治制度,实施西部大开发战略和兴边富民行动,体现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则。

启示 认识 (1)我国自古以来是统一的多民族国家,祖国的历史是由各族人民共同创造的。(2)各族人民在政治、经济、文化上密切联系,友好往来,共同建设祖国,共同反抗阶级压迫和外来侵略。(3)各民族人民结成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系。(4)团结稳定是福,分裂动乱是祸。我们要珍惜民族大团结的政治局面,坚决反对一切危害各民族大团结的言行。要坚决依法惩处和打击暴力恐怖活动,筑牢民族团结、社会稳定、国家统一的铜墙铁壁。

二、祖国统一

1.历代中央政府强化对边疆地区的管辖

地区 具体内容

新疆 西汉 (1)公元前138年和公元前119年,张骞先后两次出使西域,加强了汉朝与西域各国之间的联系。 (2)公元前60年,设立西域都护,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。

唐朝 先后设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区。

清朝 康熙帝时平定准噶尔部叛乱:乾隆帝时平定大、小和卓叛乱,设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区;1884年设立新疆行省。

新中国成立后 实行民族区域自治制度,设立新疆维吾尔自治区。

西藏 唐朝 文成公主嫁给松赞干布,尺带珠丹与唐朝金城公主结婚。唐蕃会盟,唐蕃“和同为一家”。

元朝 元朝时在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。

清朝 顺治帝册封五世达赖;康熙帝册封五世班禅:雍正帝时设驻藏大臣;清朝在西藏地方设立噶厦;颁布《钦定藏内善后章程》;乾隆帝确立金瓶掣签制度。

新中国成立后 1951年,西藏和平解放。实行民族区域自治制度,设立了西藏自治区。

台湾 三国时期 吴国孙权派卫温率船队到夷洲(今台湾),加强台湾和内地联系。

元朝 设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。

明清时期 (1) 1662年郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾;1683年,清军进入台湾;1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省;1885年台湾正式建省,成为中国的一个行省。 (2)甲午中日战争后,1895年,日本通过《马关条约》,割占台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛。

国民政府统治时期 抗日战争胜利后,台湾回到祖国怀抱。1949年4月,渡江战役胜利后南京解放,国民党残余势力退往台湾。

新中国成立后 形成了“和平统一、一国两制”的对台基本方针,并采取一系列措施,缓和海峡两岸关系,推进祖国统一大业。

3.海峡两岸的交往

项目 具体内容

台湾问题由来 1949年,国民党残余势力退往台湾。

与时俱进的对台政策 (1)毛泽东:新中国成立后,党和政府明确提出要解放台湾:20世纪50年代中期,确立了争取用和平方式解放台湾的思想。 (2)邓小平:改革开放以来确立和平统一祖国的大政方针,提出“一国两制”的科学构想,形成了“和平统一、一国两制”的对台基本方针。 (3)江泽民:1995年初,提出发展两岸关系、推进祖国和平统一的八项主张。 (4)胡锦涛:2005年,十届全国人大三次会议通过《反分裂国家法》,充分体现了党和政府以最大诚意和尽最大努力争取和平统一的一贯立场,表明了维护国家统一与领土完整的坚定决心。 (5)习近平:2022年《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书,阐述了解决台湾问题的总体方略,指明了对台工作方向。

20世纪80年代以来两岸关系发展情况 1987年台湾当局调整“三不”政策→20世纪90年代初成立“海基会”“海协会”→1992年达成“九二共识”(“海峡两岸同属一个中国,共同努力谋求国家统一”)→1995年提出八项主张→2005年连战访问中国大陆→2008年海峡两岸实现“三通”→2015年中共中央总书记、国家主席习近平同台湾方面领导人马英九在新加坡会面。

影响两岸关系的因素 有利 两岸中华儿女同文同种,实现统一是两岸中华儿女的共同心愿;“一国两制”方针在港澳的成功实践提供了成功范例;国际社会正义力量的支持。

不利 “台独”分子不断破坏,国际反华势力的阻挠等。

启示认识 (1)祖国统一是历史趋势,人心所向,不可逆转。实现祖国统一,是包括台湾同胞在内的海内外一切中国人的共同心愿,是不可阻挡的历史潮流。 (2)在一个中国的前提下,经过海峡两岸同胞的共同努力,祖国的和平统一大业定能够实现。勤劳与智慧的中国人也一定能够实现中华民族的伟大复兴。 (3)青少年学生应维护一个中国的原则,拥护中国解决台湾问题的方针,坚决反对任何分裂祖国的阴谋。

热点二 中国对外交往

中国自2013年起逐步实施72/144小时过境免签政策,旨在便利国际人员流动。2024年进一步优化政策,将过境免签停留时间延长至240小时,适用口岸增至60个,覆盖国家扩展至54国。中国对外交往历史悠久,历经古代、近代、现代不同阶段的演变,始终秉持和平、合作、共赢的理念,在不同时期呈现出鲜明特点。

一、中国古代的对外交往

朝代/时期 表现

西汉 1.陆上丝绸之路:长安——河西走廊——西域——中亚、西亚——欧洲;古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流 2.海上丝绸之路:从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰,再转运到欧洲地区 3.张骞通西域后,起源于古印度的佛教传人中国

东汉 班超留守西域时,派甘英出使大秦(罗马帝国),开辟了通往西亚的路线

唐朝 1.日本:遣唐使来华,吸取唐朝文化,促进大化改新,实现日本社会转型;鉴真东渡促进了唐朝和日本的文化交流 2.新罗:新罗派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化,新罗物产居唐朝进口物产首位 3.天竺:贞观年间,玄奘西行前往天竺取经;《大唐西域记》

两宋 海外贸易超过前代;商船的踪迹近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸;设立市舶司管理海外贸易

元朝 对外交往频繁,意大利旅行家马可·波罗在忽必烈时代来到中国;海上丝绸之路进入鼎盛时期

明朝 1.郑和下西洋,远至非洲东海岸和红海沿岸,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线 2.戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,使东南沿海的倭患基本解除 3.1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

清朝 1.郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾 2.与沙俄进行雅克萨之战,签订了第一个边界条约《尼布楚条约》 3.实行闭关锁国政策,限制海上贸易,使中国在世界上逐渐落伍

二、中国近代的屈辱外交

事件 表现 认识

鸦片战争 中英《南京条约》《虎门条约》;中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》 1.屈辱被动的外交,落后就要挨打,弱国无外交 2.要大力发展经济,增强综合国力,避免再次出现外来侵略现象 3.我国要坚定奉行独立自主的和平外交政策,走和平发展之路

第二次鸦片战争 清政府被迫与英、法、美、俄分别签订《天津条约》;与英、法、美签订《通商章程善后条约》;签订中英、中法《北京条约》

甲午中日战争 签订中日《马关条约》;帝国主义列强在中国抢夺利权、强租租借地、划分“势力范围”,1899年美国提出“门户开放”

八国联军侵华战争 清政府被迫签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会

第一次世界大战后 1.1919年巴黎和会上中国外交失败,列强将德国在中国山东的特权全部转让给日本,导致五四运动爆发,中国新民主主义革命由此开始 2.华盛顿会议期间签订《九国公约》,中国仍未摆脱被几个帝国主义国家共同支配的局面

第二次世界大战期间 1942年1月,签署《联合国家宣言》,中国加入世界反法西斯同盟,是世界反法西斯的重要力量

三、中国现代的外交成就

1.外交政策:奉行独立自主的和平外交政策。

2.表现:

20世纪50年代 在中华人民共和国成立后的第一年里,中国同苏联等十几个国家建立了外交关系

和平共处五项原则:1953年底,周恩来接见印度代表团时首次提出;现在表述为互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处;被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则

万隆会议:1955年,在印度尼西亚万隆召开的第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。周恩来提出了“求同存异”方针

20世纪70年代 恢复在联合国的合法席位:1971年10月,第26届联合国大会恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利

中美建交: 1.1971年7月,基辛格访问中国,同周恩来总理举行会谈 2.1972年,尼克松访华,中美双方正式签署并发表了《联合公报》,两国关系开始走向正常化 3.1979年,中美正式建立外交关系

中日建交:1972年,日本首相田中角荣访华,中日两国正式建立外交关系

20世纪90年代 20世纪80年代初“一国两制”构想的提出,为香港和澳门回归祖国开辟了途径。香港于1997年7月1日回归,澳门于1999年12月20日回归。香港、澳门回归祖国,标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步

21世纪初 2001年12月,中国加入世界贸易组织

全方位外交 措施: 1.中国积极发展全球伙伴关系,秉持共商共建共享的全球治理观,顺应和平、发展、合作、共赢的历史潮流,积极参与全球治理体系改革和建设,推动构建人类命运共同体 2.中国积极拓展多边外交,加强与联合国的合作,为解决区域性争端、维护世界和平和建立一个公正合理的世界新秩序而努力 3.中国广泛参与多边经济、社会领域的活动,在环境、粮食等全球性问题上发挥了积极作用

热点三 科技创新与新质生产力

科技创新是以知识、技术、工艺、管理等领域的突破为核心,通过研发、转化和应用,推动生产力变革与社会进步的过程。它涵盖基础研究、应用研究、技术开发、商业化落地等全链条,是突破传统发展模式、解决全球性问题(如气候变化、资源短缺)的关键手段。新质生产力是相对于传统生产力而言,以科技创新为核心驱动力、以高技术产业为载体、以绿色低碳和智能化为特征的新型生产力形态。它不是对传统生产力的简单升级,而是通过技术革命和产业变革形成的质的飞跃,具有创新性、协同性、可持续性三大属性。

1.世界历史上的科技革命与新质生产力演进

时期 代表性技术 生产力特征 社会影响

18世纪60年代(第一次工业革命) 蒸汽机、纺织机械 机械化生产、工厂制度确立 工业资产阶级崛起、城市化进程加速

19世纪70年代(第二次工业革命) 电力、内燃机、化学工业 大规模标准化生产、垄断组织形成 帝国主义阶段到来、世界市场最终形成

20世纪四五十年代(第三次科技革命) 计算机、原子能、航天技术 自动化生产、知识经济萌芽 经济全球化加速、冷战格局形成

21世纪(新一轮科技革命) 人工智能、量子计算、生物技术 数字化、网络化、智能化生产 产业边界模糊化、全球价值链重构

2.三次科技革命对社会结构的影响对比

科技革命 主导产业变化 社会阶层演变 生活方式变革

第一次工业革命 纺织业、冶金业、机械制造业兴起 工业资产阶级崛起、产业工人阶级形成 城市化加速、工作时间固定化

第二次工业革命 电力工业、汽车工业、化学工业发展 垄断资本家出现、白领阶层萌芽 电气化家庭生活、休闲时间增加

第三次科技革命 电子信息产业、服务业比重上升 知识工作者成为主体、中产阶级扩大 数字化生活、工作方式灵活化

3.大国兴衰与科技创新能力的关系

国家 崛起时期 关键科技创新领域 衰落/挑战原因

英国 18-19世纪 蒸汽机、纺织机械、炼铁技术 固守传统产业,错过电气革命

美国 19-21世纪 电力、汽车、计算机、互联网 科技优势面临新兴国家挑战

德国 19-20世纪 化工、精密机械、汽车制造 战争破坏、创新体系断层

日本 20世纪 电子、汽车、机器人技术 创新活力不足、人口老龄化

中国 21世纪 高铁、5G、人工智能、航天 持续保持创新动力是关键

4.中国科技创新与新质生产力发展的历史阶段

时期 发展模式 代表性成就 生产力特征

改革开放初期(1978-2000) 技术引进为主 家电制造、轻工业发展 劳动密集型生产,效率初步提升

世纪之交(2000-2020) 引进与创新并重 高铁、航天、5G技术 资本技术双密集,部分领域达到国际先进

新发展阶段(2020-) 自主创新主导 AI、量子计算、生物技术 创新驱动发展,数字化、智能化特征明显

热点四 国际政治与地缘冲突

当今世界正处于百年未有之大变局,国际政治格局深刻调整,地区冲突此起彼伏。特别是持续紧张的巴以冲突和俄乌冲突,不仅反映了当代国际关系的复杂性,也是理解世界格局演变的关键切入点。中国在国际冲突中秉持一贯的外交原则。对于巴以问题,中国呼吁落实"两国方案",在1967年边界基础上建立以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国,与以色列和平共处。中国支持联合国相关决议,主张通过政治对话解决争端,反对任何单方面改变耶路撒冷地位的行动。在俄乌冲突中,中国保持中立立场,强调各国主权和领土完整应得到尊重,同时呼吁关注各方合理安全关切,主张构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

一、世界政治格局演变(20世纪世界政治格局经历了三次变动)

(一)一战后:凡尔赛——华盛顿体系

会议 巴黎和会 华盛顿会议

时间、地点 1919年/巴黎凡尔赛宫 1921年/华盛顿

中心议题 对战败国主要是德国的和约问题 针对中国问题

操纵国/主导国 英、法、美 美国

结果 签订《凡尔赛条约》等条约 签订《九国公约》等条约

影响 构成凡尔赛体系,确立了战胜国在欧洲、西亚、和非洲的国际新秩序。 构成华盛顿体系,确立了战胜国在东亚和太平洋地区的关系。

两个会议建立了战后国际新秩序“凡尔赛——华盛顿体系”。

(二)二战后:美苏对立的两极格局

1.冷战的原因:美苏国家战略的对立和社会制度的巨大差异,使双方的对抗、冲突不断加剧。

2.冷战局面的形成:

(1)冷战开始:1947年,杜鲁门主义的出台,标志着冷战的开始。

(2)1947年,欧洲复兴计划即马歇尔计划提出;其目的:企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度,实质是控制西欧,遏制苏联;马歇尔计划是杜鲁门主义的一次大规模运用,也是美国冷战政策的又一重要步骤。

(3)1949年,美、英、法等12国成立“北大西洋公约组织”,简称“北约”;1955年,苏联与东欧7国成立“华沙条约组织”,简称“华约”,进而形成两大集团的全面冷战对峙,两极格局最终固定下来。

3.冷战的表现:

二战后,美、苏、英、法分区占领德国。1948年“柏林危机”爆发,1949年9月“联邦德国”(西德)成立,10月“民主德国”(东德)成立,欧洲冷战对峙的局面基本形成。

4.影响:积极:1.避免新的世界大战的爆发;2.客观上有利于第三次科技革命的发展;消极:两强相争,导致霸权主义的存在,世界局势动荡不安,局部热战时有发生。

(三)苏联解体后:形成一超多强的局面,朝着多极化方向发展。

背景:东欧剧变、苏联解体,欧盟、日本经济实力的不断增强,第三世界国家的兴起。

暂时局面:一超(美国) 多强(欧盟、日本、中国、俄罗斯)

决定因素:经济实力

发展趋势:朝多极化方向发展(一个新的相对稳定的世界格局迄今还没有定型)

影响:国际关系趋于缓和,有利于世界和平与发展,是历史繁荣一个进步。

二、联合国

1.成立时间及总部地点:1945年10月,美国纽约

2.联合国地位:人类构建世界和平的成果,影响最大的国际组织。

3.主要机构:①联合国大会(联大)②联合国安全理事会(安理会) ③联合国秘书处等

4.首要宗旨:维持国际和平及安全,加强国际合作。

5.联合国作用:在维护国际和平与安全方面发挥了积极的作用,使许多国家和地区避免了一些可能发生的战争。

6.安全理事会

(1)成员国:①5个常任理事国:中、法、俄、英、美,拥有否决权(大国一致原则)。②10个非常任理事国

(2)职责:维护国际和平与安全。

7.维和部队:根据安理会或联大的决议,联合国可以向冲突地区派出“联合国维持和平部队”以恢复或维持和平。

三、威胁世界和平与发展的因素

1.霸权主义和强权政治。

2.地区冲突、民族矛盾和宗教纷争。

3.恐怖主义。

热点五 “对等关税”与经济全球化

特朗普政府于2025年4月实施的"对等关税"政策是近年来全球贸易领域最具冲击力的事件之一,也是理解当代经济全球化演变的重要案例。这一政策不仅反映了美国贸易保护主义的抬头,也标志着全球化进程面临的新挑战。从更宏观的历史视角看,特朗普的"对等关税"代表着全球化进程的周期性回调。类似保护主义浪潮在19世纪末、1930年代都曾出现,往往伴随着大国力量对比变化和国际秩序调整。理解这一背景,有助于把握当前全球贸易体系转型的深层动因。

1.经济全球化发展历程:

(1)开始:15世纪末新航路开辟后,世界市场雏形初现,经济全球化开始。

(2)初步发展:第一次工业革命后,世界市场初步形成。

(3)进一步发展:第二次工业革命后,世界市场最终形成。二战后,世界经济开始朝着经济全球化的方向发展

(4)高速发展:20世纪90年代以来,世界经济真正进入全球化的时代。

(5)近年来,经济全球化出现波折,逆全球化和贸易保护主义阻碍了世界经济的健康发展。

2.经济全球化的原因

冷战结束后,国际形势趋于缓和,和平与发展成为世界发展趋势。第三次科技革命中科学技术的迅速发展(高新科技的迅速发展),尤其是文通与交往手段的发展,使世界各国经济联系日益密切,世界经济日益成为一个整体;20世纪纪90年代以来,全球化趋势进一步加强。

3.经济全球化的表现

国际贸易大幅增长;国际巨额资本流动加速:国际和区域经济组织成立。

(全球性经济组织:1995年1月1 日,成立的世界贸易组织,是世界经济全球化发展的一个重要表现,区域性经济集团:欧洲联盟、亚太经合组织、北美自由贸易区、东南亚国家联盟等)

4.经济全球化的影响

(1)积极:有利于商品和资本的流动,有利于高新技术的扩散和推广能带动世界许多国家和地区实现经济发展的追赶或超越;有利于世界各国发挥自身优势,参与国际分工,开拓国际市场;

(2)消极:全球化的规则是由发达国家制定的,存在着许多不公平、不合理的方面;拉大了国家之间的贫富差距。国际经济风险对各国影响加大;带来全球性的问题,严重威胁人类社会。

5.全球化与世界贸易组织

世界贸易组织(WTO)的成立,最能体现经济全球化的趋势。WTO成立于1995年,这表明世界经济全球化的趋势加快,WTO为各国经济交往搭建了一个共同的平台,被誉为“经济领域的联合国”。

6.经济全球化下的中国

表现:①设立经济特区,扩大对外开放。②2001年,中国加人世界贸易组织。③2001年,中国在上海成功召开APEC会议。④成功举办2010年上海世博会。⑤科教兴国,实施创新驱动发展战略。⑥2014年,中国在北京成功召开APEC会议。⑦提出“一带一路”,成立亚投行等。

应对策略:①顺应潮流,抓住机遇,迎接挑战,趋利避害,积极参与国际合作与竞争。②制定防范风险的有效政策,坚持对外开放,积极引进外资、先进技术和先进的管理经验,实施科教兴国战略,促进经济的可持续发展。

中国全面融入经济全球化进程的标志:2001年,中国加入世界贸易组织

7.对经济全球化的认识

①经济全球化是一把“双刃剑”,一方面它使各国家、各地区之间的经济联系更加紧密;另一方面拉大了发展中国家与发达国家之间的差距。②只有加强国际合作,才能求得共同发展。

8.经济全球化与美国关税战的关系

美国关税战是经济全球化的逆流。经济全球化要求各国减少贸易壁垒,促进商品和服务的自由流动,而美国的关税战却通过提高关税、设置贸易壁垒来保护本国产业,违背了经济全球化的趋势。

美国关税战对经济全球化造成了冲击。它破坏了全球产业链和供应链的稳定,增加了企业的成本和经营风险,降低了全球资源配置的效率,使各国之间的经济合作受到阻碍,国际经济秩序面临调整。

经济全球化的发展也使得美国关税战的影响更加广泛和深远。在经济全球化的背景下,各国经济相互依存度高,美国的关税战不仅影响到直接的贸易伙伴,还通过全球产业链和供应链的传导,对其他国家和地区的经济产生间接影响,甚至可能引发全球经济的不稳定和衰退。

专题练习

1.一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。古代北方少数民族的中国认同及其对统一的执着,不仅奠定了中国历史上的版图扩大与国家统一,更促进了中华民族多元一体格局与中华民族共同体意识的形成。以下史实能印证上述观点的是( )

A.秦汉统治者派兵北击匈奴 B.北魏孝文帝的汉化改革 C.唐太宗实行开明的民族政策 D.南宋与金以淮水一大散关为界形成对峙局面

2.山西陶寺遗址出土的蟠龙纹陶盘,受良渚文化黑陶刻画蟠蛇纹和肖家屋脊文化玉龙的启发,创造了中原蟠龙形象,影响到后来的河南新砦文化、二里头文化、殷墟晚商文化等,直至发展到今天的中国龙造型。这反映出中华文明( )

A.领先世界其他文明 B.呈现多元一体特点 C.区域发展相对平衡 D.深受地理环境影响

3.进入21世纪后,中央政府扩大香港人民币业务,推动内地企业在港上市;支持澳门建设世界旅游中心,在珠海横琴岛建设澳门大学新校区。中央政府的上述举措( )

A.有利于保持港澳的长期繁荣稳定 B.标志着中国人民洗雪了百年国耻

C.推动了我国对外开放格局的形成 D.表明两岸关系发生了历史性变化

4.隋唐时期的中外交往,从商贸活动到文化交流,形成了由内向外——隋唐向周边,由外向内——周边向隋唐的互动、辐射的多元格局。这体现出隋唐时期对外交往的特点是( )

A.中外文化,交流频繁 B.文化的发展与演变 C.双向交流,兼收并蓄 D.社会的繁荣与开放

5.元朝时候,边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过长期共同生活,已同汉族没有什么区别。唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一个新的民族——回族。上述现象绘制的历史画卷主题是( )

A.疆域变迁 B.民族交融 C.中外交往 D.科技发展

6.当今世界变乱交织,中国作为负责任大国,中国积极推动全球治理变革,深化全球南方团结合作。我们推进高质量共建“一带一路”走深走实,成功举办中非合作论坛北京峰会,在上合、金砖、亚太经合组织、二十国集团等双边多边场合。从2025年习近平主席发表的新年贺词中可以看出中国( )

A.贯彻了开放共享的新发展理念 B.展示了大国的责任担当意识 C.展示了社会主义制度的优越性 D.贯彻了各民族共同繁荣政策

7.2024年政府工作报告提出开展“人工智能+”行动。“人工智能+”主要基于大模型、大数据、大算力等技术,实现人工智能对各行各业的深度融合。“人工智能+”行动的提出,有利于激发产业发展新动能,加快形成以人工智能为引擎的新质生产力。“人工智能+”最能反映的当前科技发展的特点是( )

A.新技术开始改变人们的生活 B.科技进步是国民经济发展的唯一动力

C.一种技术的发展引起多个领域的革命 D.政府对科学发展实行计划管控

8.2025年开年,DeepSeek 彻底突破技术圈层,正式发布DeepSeek-R1模型,并同步开源模型权重。其在全球迅速爆红,成为热议高频词。材料表明DeepSeek发展的因素是( )

A.重视科技创新 B.经济全球化浪潮 C.结合中国国情 D.加强国际合作

9.为加强对原子能研究试验工作的领导,1962年11月,我国成立中央十五人专门委员会,在周恩来的亲自主持下,委员会以组织和协调各方面力量为核心任务,及时解决了原子弹科研、生产和建设中的100多个重大问题。仅仅不到两年,我国便成功引爆第一颗原子弹。这反映出( )

A.自主研发引领科技进步 B.武器升级提高国际地位 C.国家力量助推科技发展 D.科技创新增强国防力量

10.当今国际局势整体稳定,但巴以冲突、俄乌冲突看不到尽头;朝鲜半岛局势仍旧紧张;苏丹武装冲突双方持续交火;叙利亚危机13年,叙利亚国内经济萧条民生凋敝……对此理解正确的是( )

A.地区冲突是造成当今世界动荡不安的唯一因素 B.和平与发展不再是当今世界的两大主题

C.人类正在面临爆发新一轮世界大战的严重威胁 D.世界形势总体缓和,但仍存在很多矛盾和冲突

11.“在赢得第二次世界大战胜利的同盟中,主要成员之间的关系已经破裂,它们尽管还没有发生军事冲突,但在意识形态和地缘政治方面,却已经处于对抗状态。”这种“对抗状态”( )

A.开始于马歇尔计划 B.正式形成于北大西洋公约组织成立 C.引发了世界范围的武装冲突 D.导致两极格局的形成

12.“坚持多边主义和国际关系民主化,参与和促进全球治理体系变革,引领中国在复杂多变的国际格局中始终保持战略主动,日益发挥世界和平建设者、全球发展的建设者、国际秩序维护者的重要作用”。这句话评价的是( )

A.新发展理念 B.中国特色大国外交 C.科学发展观 D.“四个全面”战略布局

13.从1948年4月到1952年2月,美国共对西欧提供了129.9亿美元的援助。双方约定,这些美元必须用来购买美国的援欧物资,且所有受援国应对美国在关税、贸易限制等方面给予一定的优惠。由此可知,美国此举旨在( )

A.顺应欧洲的一体化进程 B.满足本国经济扩张的需要 C.控制欧洲国家外交政策 D.消除苏联对欧洲经济影响

14.2025年2月1日,美国政府宣布对中国有关产品加征10%的关税,对加拿大和墨西哥加征25%的关税。这一做法严重违反世贸组织规则,是典型的单边主义和贸易保护主义做法。这表明( )

A.欧洲一体化进程遇阻 B.多极化趋势加速发展 C.人口与环境问题加重 D.经济全球化出现波折

15.2025年春节期间,中国人工智能大模型Deepseek凭借出色的自然语言处理和多元任务执行能力引发全球关注,开启了全球“AI大模型竞赛”。这一现象反映出当代世界( )

A.社会信息化水平飞速发展 B.文化多样性特征日益明显 C.经济全球化进程逐步加快 D.政治多极化趋势不断增强

【参考答案】:BBACB BCACD DBBDA

同课章节目录