《词语积累与词语解释(二)把握古今词义的联系与区别》 课件(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 《词语积累与词语解释(二)把握古今词义的联系与区别》 课件(共54张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 86.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 19:35:02 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

必修上册第八单元

1.翻译《邹忌讽齐王纳谏》文段:

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”“君美甚,徐公何能及君也。”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信……旦日,客从外来,与坐谈。问之曰:“我与城北徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

翻译以上文本,你认为古今汉语词义是否完全一致?

导入

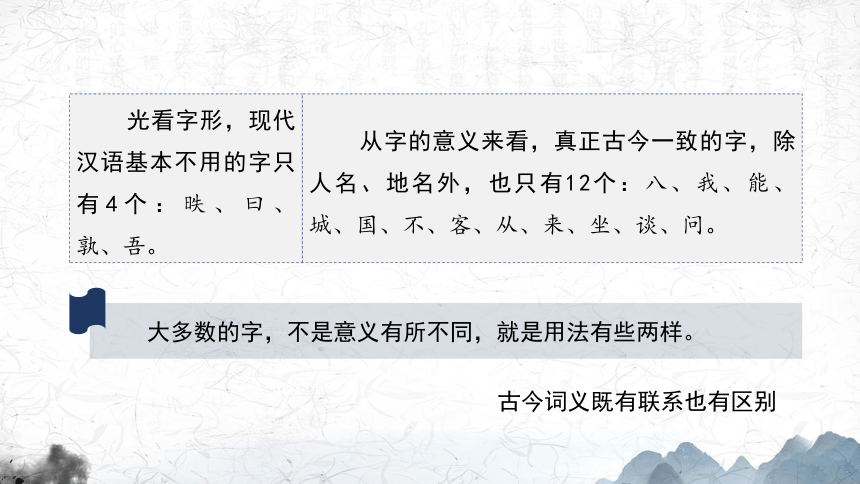

光看字形,现代汉语基本不用的字只有4个:昳、曰、孰、吾。

从字的意义来看,真正古今一致的字,除人名、地名外,也只有12个:八、我、能、城、国、不、客、从、来、坐、谈、问。

大多数的字,不是意义有所不同,就是用法有些两样。

古今词义既有联系也有区别

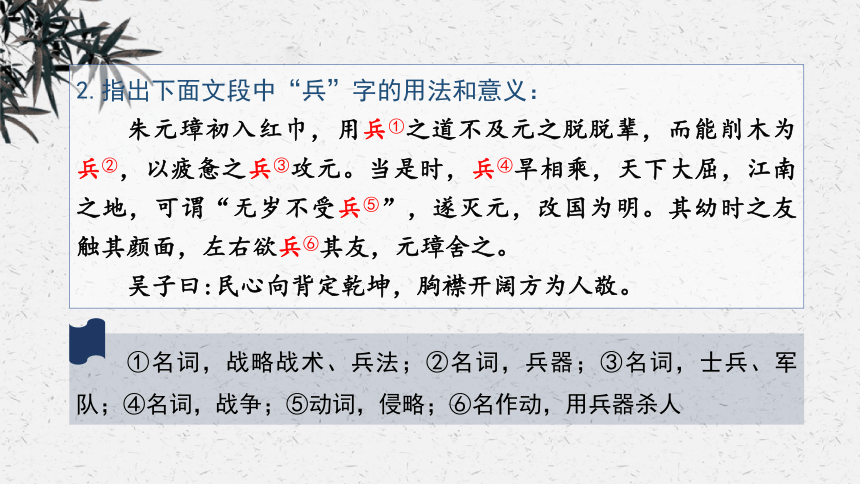

2.指出下面文段中“兵”字的用法和意义:

朱元璋初入红巾,用兵①之道不及元之脱脱辈,而能削木为兵②,以疲惫之兵③攻元。当是时,兵④旱相乘,天下大屈,江南之地,可谓“无岁不受兵⑤”,遂灭元,改国为明。其幼时之友触其颜面,左右欲兵⑥其友,元璋舍之。

吴子曰:民心向背定乾坤,胸襟开阔方为人敬。

①名词,战略战术、兵法;②名词,兵器;③名词,士兵、军队;④名词,战争;⑤动词,侵略;⑥名作动,用兵器杀人

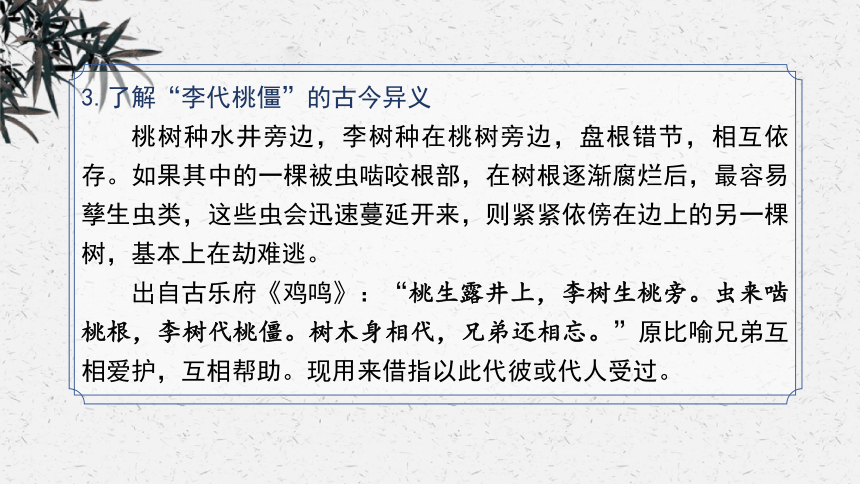

3.了解“李代桃僵”的古今异义

桃树种水井旁边,李树种在桃树旁边,盘根错节,相互依存。如果其中的一棵被虫啮咬根部,在树根逐渐腐烂后,最容易孳生虫类,这些虫会迅速蔓延开来,则紧紧依傍在边上的另一棵树,基本上在劫难逃。

出自古乐府《鸡鸣》:“桃生露井上,李树生桃旁。虫来啮桃根,李树代桃僵。树木身相代,兄弟还相忘。”原比喻兄弟互相爱护,互相帮助。现用来借指以此代彼或代人受过。

词义,从某种角度而言,也是有生命的个体,词一产生就有了本义,在被使用的过程中,根据需要又会产生新的含义。

01

活动一

探究一词多义

比喻义

假借义

引申义

本义

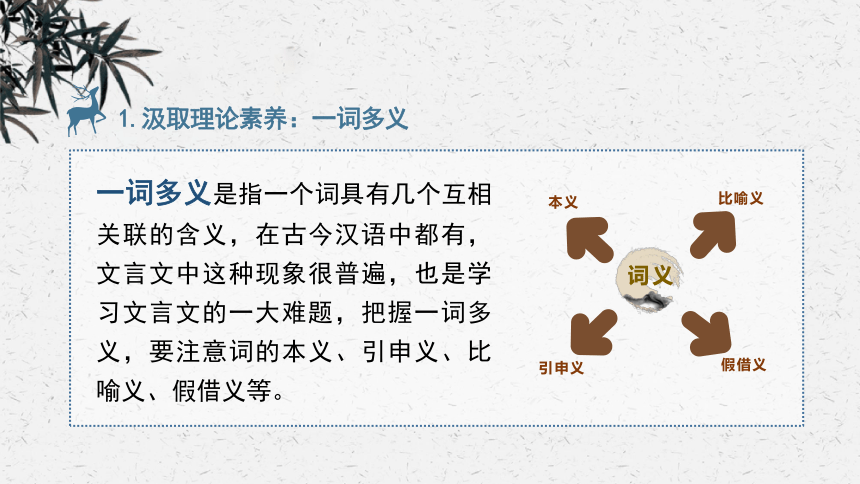

1.汲取理论素养:一词多义

词义

一词多义是指一个词具有几个互相关联的含义,在古今汉语中都有,文言文中这种现象很普遍,也是学习文言文的一大难题,把握一词多义,要注意词的本义、引申义、比喻义、假借义等。

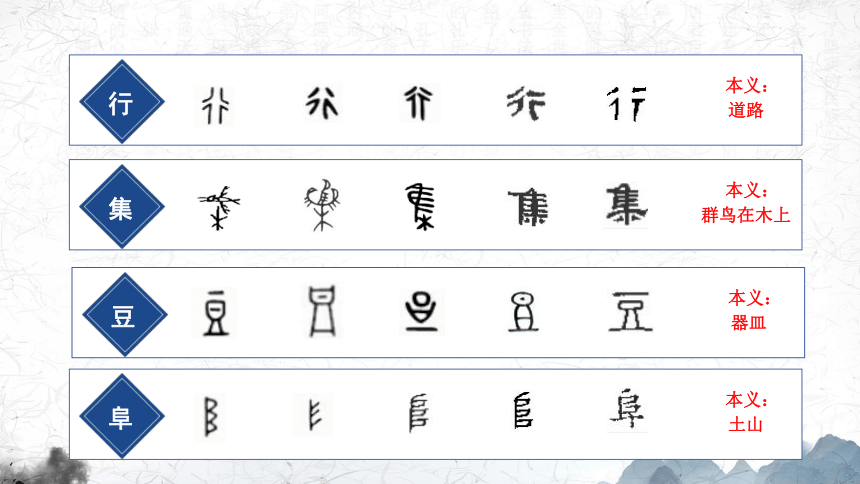

①词的本义

所谓本义就是一个词的本来意义,本义大都是指有文字形体可考、有文献资料可资参证的初始意义。或者说在词的若干互相关联的义项中,其中能够体现当初造字意图的而且又能在古代书面语言材料中找到引证意义的,就是词的本义。

本义:

道路

行

本义:

群鸟在木上

集

本义:

器皿

豆

本义:

土山

阜

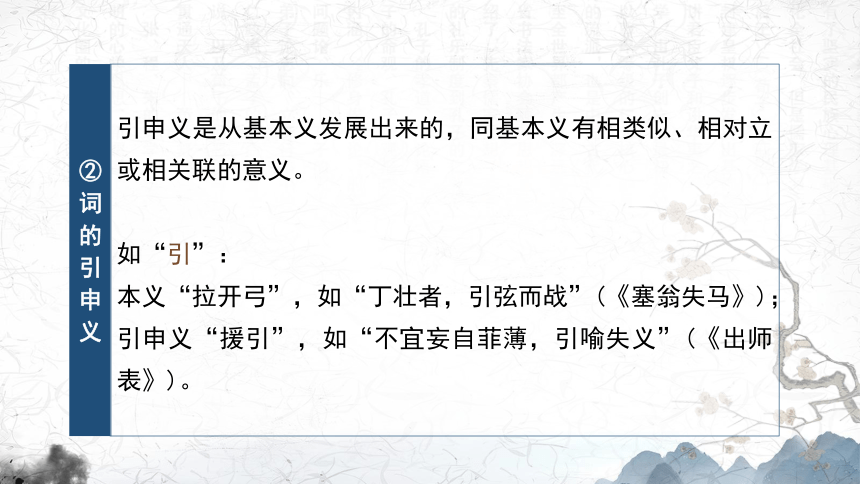

②词的引申义

引申义是从基本义发展出来的,同基本义有相类似、相对立或相关联的意义。

如“引”:

本义“拉开弓”,如“丁壮者,引弦而战”(《塞翁失马》);

引申义“援引”,如“不宜妄自菲薄,引喻失义”(《出师表》)。

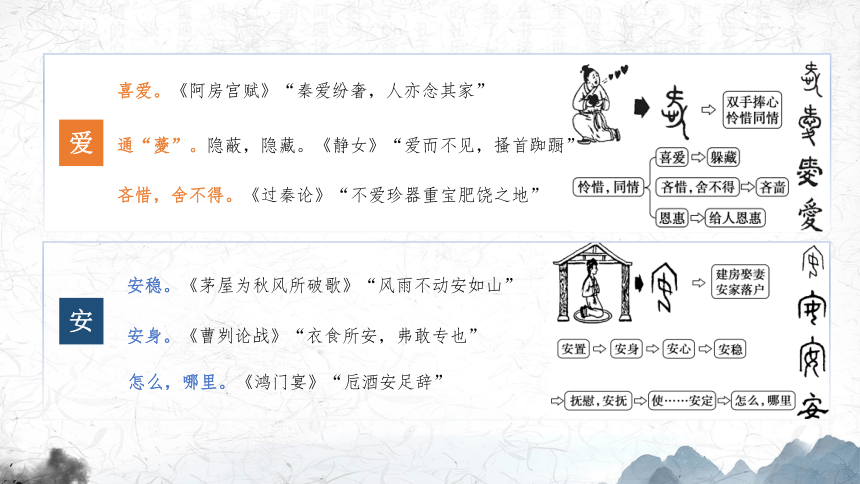

通“薆”。隐蔽,隐藏。《静女》“爱而不见,搔首踟蹰”

吝惜,舍不得。《过秦论》“不爱珍器重宝肥饶之地”

喜爱。《阿房宫赋》“秦爱纷奢,人亦念其家”

爱

安

安稳。《茅屋为秋风所破歌》“风雨不动安如山”

安身。《曹刿论战》“衣食所安,弗敢专也”

怎么,哪里。《鸿门宴》“卮酒安足辞”

兵

词义引申的方式

以本义为中心,直接而并列地引申出几个词义。

如“兵”,小篆作硷,表示斧子,表示双手,会意字。双手持斧,本义兵器。《说文解字》“兵,械也。”《楚辞·九歌》“车错彀兮短兵接。”成语“厉兵秣马”。

本义

引申

兵器

引申

士兵、军队

军事,战争

并列式

《过秦论》“斩木为兵,揭竿为旗。”

苏洵《六国论》“起视四境,而秦兵又至矣。”

由本义产生一个引申义,再由这个引申产生另一个引申义,接连引申,成为连锁形式。这类引申由直接引申而再引申,被称为“间接引申”“链条式的引申”,由甲义引申为乙义,又由乙义引申为丙义,一个个引申下去,引申义与本义的距离愈引愈远。

例如“朝”,《说文解字》“旦也。”本义是“早晨”。《楚辞·离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”

串联式

朝

早晨

朝见、朝拜

朝廷

朝代

本义

引申

引申

引申

《战国策·齐策》“割地而朝者三十有六国”

《战国策·齐策》“入朝见威王。”

杜甫《蜀相》:“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。”

习

本义

引申

鸟反复飞

反复练习

复习、温习、钻研

引申

引申

熟悉

通晓

鸟屡次飞

习惯

习惯了、习惯于

词性发生变化,用作动词

引申

习以为常

引申

词义发展复杂。许多词的引申并非单一方式,而是两种方式都有,彼此交错。

例如:“习”的本义与鸟有关。《说文解字》“习,数飞也。”即“屡次飞”“反复飞”。

混合式

词义引申的一般规律

由具体到抽象

如:“网”,本义只是指捕鱼捉鸟兽的工具。后来引申出“广泛搜求”的意思。《史记·太史公自序》中“网罗天下旧闻”的意义就比较抽象了。

如:“末”字,本义是树梢,引申为末端,再引申为细小如:“涉”字,本义是指“蹚水过河”。后来引申为“渡河”。《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者。”

如:“果”字,由果实,引申为结局,再虚化为副词连词。如:“和”字,本义是指“应和”。《老子》:“音声相和。”后来引申为“连带”。又由“连带”引申为“与”、“同”等。岳飞《满江红》:“三十功名尘与土,八千里路云和月。”

由个别到一般

由实词到虚词

③词的比喻义

比喻义也属于词的本义的一种引申,是建立在比喻基础上所产生的意义。但因为它使用比喻,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。它是由本义通过打比方而产生的新义。

人或动物的爪脚和牙齿。

在现代汉语中意为“爪和牙是猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的党羽”。

在古代汉语中比喻卫士、武臣。如“予王指爪牙”;比喻勇武,如“谋臣与爪牙之士”;比喻亲信、党羽,如“以耿夔、任尚等为爪牙,邓叠、郭璜为心腹”

“爪牙”

本义

比喻义

“心腹”

本义:人体的心脏和腹部这两个重要的器官。

比喻义:在古代汉语中比喻要害,如“越在我,心腹之疾也”;比喻亲信之人,如“暴主迷君,非无心腹也”;意为“衷情”,如“吏见者皆输写心腹”。

在现代汉语中意为“心里头;指亲信的人”。

“手足”

本义:人的手和脚。

比喻义:在古代汉语中比喻关系亲密,如“君之视臣如手足”;喻指兄弟,如“不胜手足之情”。

在现代汉语中意为“举动、动作;比喻弟兄”,如用 “情同手足” 来强调彼此之间如

同手和脚一样不可分割、关系紧密的情谊。

④词的假借义

古文中常常出现的通假字现象就是如此,所谓通假字,就是指本应用甲字,使用时借用与其意义不相干只是音同或音近的乙字去代替它的现象。甲字是本字,乙字是甲字的通假字。这里的乙字就含有了假借义。

语言中产生了某个新词,不替它造字,而是依照它的声音,借用一个音同或音近的词,来寄托新词的意义。由此,这个被借用的词,除了它原来的意义以外,又被赋予新的意义,这个新的意义,就是假借义。

《说文解字》:莫,日且冥也。从日在茻(mǎng)中。太阳落在草丛中,表示天快黑了。

《说文通训定声》:“莫,假借为无。”

《广雅 释言》:“莫,无也。”

另造一“暮”(读mù)字以表本义。即“日落之时,傍晚”之义。

“莫”(读 mò)被假借为否定词,表“没有谁”“不要”等义

解释下面句子中标记颜色的字词,指出是用其本义、引申义,还是假借义。

1.①一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。(《孟子·鱼我所欲也》)

②煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。(曹植《七步诗》)

2.①制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。(屈原《离骚》)

②晨兴理荒秽,戴月荷锄归。(陶渊明《归园田居》)

3.①王使屈平为令,众莫不知。(《史记·屈原列传》)

②今者有小人之言,令将军与臣有隙。(《史记·鸿门宴》)

③不堪吏人妇,岂合令郎君?(《孔雀东南飞》)

豆:

①一种器皿,本义;

②豆类植物,假借义。

令:

①法令,引申义;

②使,引申义;

③称对方亲属的敬词,假借义。

荷:

①hé,荷花荷叶,本义;

②hè,背、扛、担,假借义。

2.常见一词多义举例:

末

末大必折。(《左传·昭公十一年》)

左手执卷末。(《核舟记》)

烧为灰末投水中。(《晋书·艺术传·鸠摩罗什》)

汉末建安中。(《孔雀东南飞并序》)

末官至南荆。(《从建平王游纪南城》)

①梢

②末端

③细小、粉末

④末期、晚年、末年

⑤不重要的、卑微的、低级的、浅薄

①逃跑 今亡亦死,举大计亦死(《陈涉世家》)

②人的死亡 今夏十余年,存亡不可知(《苏武传(节选)》)

③国家的灭亡 此诚危急存亡之秋也(《出师表》)

④丢失、丧失 暮而果大亡其财(《智子疑邻》)

⑤通“无”,相当于没有 生之有时而用之亡度,则物力必屈(《论积贮疏》)

亡

①横渡 假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《荀子·劝学》)

②与世隔绝 率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(陶渊明《桃花源记》)

③独一无二 奇山异水,天下独绝。(吴均《与朱元思书》)

④阻断,绝断 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(郦道元《三峡》)

⑤最高的 会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫《望岳》)

⑥消失 大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(张岱《湖心亭看雪》)

绝

①守信用 与朋友交而不信乎?(《论语·学而》)

②信任 愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(诸葛亮《出师表》)

③信使 谢公与人围棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无言,徐向局。(《世说新语·雅量》)

④信息 海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(李白《梦游天姥吟留别》)

⑤随意 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易《琵琶行并序》)

⑥书信 不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(元稹《书乐天纸》)

信

① 名词,兵器,武器。 如:收天下之兵,聚之咸阳。(《过秦论》) ② 名词,士卒,军队。 如:可汗大点兵。(《木兰诗》) ③ 名词,兵法。 如:公不论兵,必大困。(《战国策 秦策二》) ④ 名词,军事,战争。 如:自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。(《扬州慢》) ⑤ 动词,侵略。 如:无岁不受兵。(《十八史略》) ⑥ 动词,伤害,杀伤。 如:左右欲兵之。(《史记 伯夷列传》) ⑦ 复合词。兵符:古代调兵用的凭证。用铜、玉或木石等制成,状如虎,又称虎符,分成两半,国君和统帅各执一半,以便对证。 如:嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内。(《信陵君窃符救赵》)

兵

3.探讨“素”的本义和引申义

①本义是未染色的丝织品,这种织品柔软光洁,色白。《孟子·滕文公上》:“冠素。”冠素,就是戴着用未染色的丝布做的帽子。

②从丝织品的颜色引申出“白色”的意义。《九歌·少司命》中的“绿叶兮素华”。

③把丝织品的颜色用在抽象意义上,引申出“白”“空”的意义。《诗经·魏风·伐檀》:“彼君子兮,不素餐兮。”(“不素餐”就是“不白吃饭”。)

④“素”,未着色,体现了丝织品的本色,所以引申出“朴素”的意义。《淮南子·本经》:“其事素而不饰。”

素

本义

引申义

解释下列词语的本义及其比喻义,并尝试造句:

示例:

4.课堂练习

①风浪:

本义:水面上的风和波浪;

比喻义:艰险的遭遇。

造句:他是个久经风浪的人,面对邪恶势力,毫不畏惧,顽强地斗争。

风浪

风雷

风起云涌

②风雷:

本义:狂风和暴雷;

比喻义:气势浩大而猛烈的冲击力量。

造句:革命的风雷激荡中原大地。

③风起云涌:

本义:大风起来,乌云涌现;

比喻义:事物相继兴起,声势浩大。

造句:第二次世界大战以后,全世界反殖民主义的解放运动风起云涌。

5.一词多义类别小结

词的本来意义(即这个词最初的那个意义)。

本义

比喻义

由本义引申出来的词义。它和本义有着直接或间接的联系。

比喻义

该词在比喻的基础上产生的意义。

假借义

这个词借用了另外一个同音字的意义。

02

活动二

把握古今词义的不同

古义和今义不相同的词叫古今异义词。概括起来,古今异义词主要有以下几种:

1.汲取理论素养:古今异义词

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义感彩发生变化

词义程度轻重发生变化

①词义扩大

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之扩大,由部分到整体,由个别到一般,由狭窄到宽泛,使古义成为今义外延的一个组成部分。如“体”。

体:古义是肢体,身体的某一部分。如,“五体投地”是指头和四肢这身体的五个部分都接触地面,而绝对不可以理解为五个身体接触地面。后来词义范围扩大,指整个身体。

②词义缩小

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之缩小,由整体到部分,由一般到个别,由宽泛到狭窄,使今义成为古义外延的一个组成部分。 如:“臭”。

臭:古义指气味,包括香气和难闻的气味。 后来词义范围缩小,专指难闻的气味,即今天所说的臭气。 成语“乳臭未干”“无声无臭”中的“臭”,指的都是气味。

③词义转移

词的意义由一个范围移动到另一个范围,这种现象更是大量存在于成语中。如:“闻”。

闻:古义是“知声”,即耳朵对声音的感知;现在的意思是“知味”,即鼻子对气味的感知。“不闻不问”“耳闻目染”等成语中的“闻”都是古义。

④感彩变化

有些词的词义包含有感彩,感彩表明说话人的态度。 有表示肯定满意的,这就是褒义;有表示不满贬斥的,这就是贬义。 一些词的感彩古今也有变化,这在成语中也有所体现。如:“危”。

危:古义端正,引申为正直,是褒义词;而今义是危险,是个贬义词,从褒义变贬义。危言正色:指刚直的言论和严正的态度。 危言危行:说正直的话,做正直的事。危言逆耳:意为正直的规劝听起来不顺耳。这几个成语中的“危”都为古义的褒义。

⑤程度轻重变化

有些词意义所表示的程度古今也存在差异,表现是古义轻今义重或古义重今义轻。如:“诛”。

诛:古义是责备、谴责;今义词义加重,引申为惩罚,再引申为杀死,如诛杀。口诛笔伐:指从口头和书面上对坏人坏事进行揭露和声讨。 这里的“诛”,程度较轻,保留古义。

(1)小组合作:分析下列词语古今词义的不同,并分别举出实例。

①卑鄙 今义

古义

例句

②博学 今义

古义

例句

③非常 今义

古义

例句

④风流 今义

古义

例句

⑤市 今义

古义

例句

⑥乖 今义

古义

例句

2.课堂练习

提示:

①卑鄙:

今义:品质恶劣

古义:卑,指出身低微;鄙,见识浅薄,常用作谦词

例句:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。(《出师表》)

②博学:

今义:学问广博精深

古义:广泛地学习

例句:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(《劝学》)

提示:

③非常:

今义:很,大

古义:意外事故(名词);不同寻常的(形容词)

例句:所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。(《鸿门宴》)

世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。(《游褒禅山记》)

④风流:

今义:生活浪漫放荡;男女关系不正当

古义:杰出、英俊;繁华的景象,流风余韵

例句:大江东去,浪淘尽、千古风流人物。(《念奴娇·赤壁怀古》)风流总被雨打风吹去。(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

提示:

⑤市:

今义:集中买卖货物的固定场

古义:买

例句:愿为市鞍马

⑥乖:

今义:形容人听话乖巧

古义:偏执,不驯顺,贬义词

例句:行为偏僻性乖张。(《林黛玉进贾府》)

03

活动三

避免以今律古,望文生义

1.规避的方法

方法一

要区分所给词语是否由两个词组成,古汉语以单音节词为主,双音节词往往有其固定义项,所以对文言文中的双音节词一定要结合上下文细致比对

例析:“璧有瑕,请指示王”(《廉颇蔺相如列传》)中的“指示”为“指”和“示”两个词,依上下文可译为“指出来,给……看”;而在现代汉语中,“指示”为一个词

方法二

即使所给词语古今都是一个词,也要看其含义是否相同,依据就是其所在的具体语境

例析:“宣言曰:‘我见相如,必辱之。’”(《廉颇蔺相如列传》)中的“宣言”,在此为“扬言”之意。在现代汉语中,“宣言”作名词,则为“(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文告”之意;作动词,则为“宣告;声明”之意

方法三

结合所给词语的感彩加以区分

例析:“最喜小儿亡(无)赖,溪头卧剥莲蓬”(《清平乐·村居》)中,“无赖”的含义是“可爱,顽皮”,在古代汉语中是褒义词;而在现代汉语中,“无赖”意为“放刁撒泼,蛮不讲理”,是贬义词

(1)解释下列加点字词的含义,注意和现代汉语的区别。

2.课堂练习

④久假不归

①百读不厌

②爱莫能助

③奔走相告

⑤文不加点

⑥吊民伐罪

⑦登高自卑

⑧具体而微

⑨形容枯槁

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

明确

①厌,古义为满足,今义为讨厌、厌恶。

②爱,古义为同情、怜惜,今义为喜爱。

③走,古义为跑,今义为行走。

④假,古义为借,今义为假期或不真。

⑤点,古义为涂上一点,表示删去,今义为标点。

⑥吊,古义为慰问,今义为凭吊。

⑦自卑,古义为从低处,今义为轻视自己、认为不如别人。

⑧具体,古义为各部分已大体具备,今义为细节方面很明确的、不抽象的、不笼统的。

⑨形容,古义为形体容貌,今义为描述。

(2)解释下列词语

①望其项背:还可以看得见别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。这个词一般多用为否定意义的句子,如“不能望其项背”“难以望其项背”“非……所能望其项背”。常误解成赶不上或比不上。

②叹为观止:好到了极点,常误当贬义词用。

③明日黄花:比喻为过时的事物,但总被写成“昨日黄花”。

④不刊之论:指不能被删改的文字,还被引申为“不可改动或不可磨灭的言论”。常被误说成是“不能刊载的言论”。

⑤不足为训:不能当作典范或法则。不能误解成“不足以成为教训”。

⑥焉:不能一味地当作句末语气助词来翻译,有时可能是兼词。如:三人行,必有我师焉。焉:在其中。

⑦凯旋:是“胜利归来”的意思,不能画蛇添足,在前面加上“胜利”,或者在后面加个“归来”。

⑧滥觞:比喻事物的起源、发端。这是最常见的一种。

⑨七月流火:不是指七月份的天气热得像流火,而是指天气日渐转凉。

本义

比喻义

引申义

假借义

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义感彩发生变化

词义程度轻重发生变化

课堂小结

一词多义

古今异义词

避免以今律古

注意单、双音节

依据具体语境

结合感彩

课后作业

1.解释课本第127页“绝”“信”在各例句中的含义。

2.整理必修上册文言文中的古今异义词和一词多义,制作成学习档案。

必修上册第八单元

1.翻译《邹忌讽齐王纳谏》文段:

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”“君美甚,徐公何能及君也。”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信……旦日,客从外来,与坐谈。问之曰:“我与城北徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

翻译以上文本,你认为古今汉语词义是否完全一致?

导入

光看字形,现代汉语基本不用的字只有4个:昳、曰、孰、吾。

从字的意义来看,真正古今一致的字,除人名、地名外,也只有12个:八、我、能、城、国、不、客、从、来、坐、谈、问。

大多数的字,不是意义有所不同,就是用法有些两样。

古今词义既有联系也有区别

2.指出下面文段中“兵”字的用法和意义:

朱元璋初入红巾,用兵①之道不及元之脱脱辈,而能削木为兵②,以疲惫之兵③攻元。当是时,兵④旱相乘,天下大屈,江南之地,可谓“无岁不受兵⑤”,遂灭元,改国为明。其幼时之友触其颜面,左右欲兵⑥其友,元璋舍之。

吴子曰:民心向背定乾坤,胸襟开阔方为人敬。

①名词,战略战术、兵法;②名词,兵器;③名词,士兵、军队;④名词,战争;⑤动词,侵略;⑥名作动,用兵器杀人

3.了解“李代桃僵”的古今异义

桃树种水井旁边,李树种在桃树旁边,盘根错节,相互依存。如果其中的一棵被虫啮咬根部,在树根逐渐腐烂后,最容易孳生虫类,这些虫会迅速蔓延开来,则紧紧依傍在边上的另一棵树,基本上在劫难逃。

出自古乐府《鸡鸣》:“桃生露井上,李树生桃旁。虫来啮桃根,李树代桃僵。树木身相代,兄弟还相忘。”原比喻兄弟互相爱护,互相帮助。现用来借指以此代彼或代人受过。

词义,从某种角度而言,也是有生命的个体,词一产生就有了本义,在被使用的过程中,根据需要又会产生新的含义。

01

活动一

探究一词多义

比喻义

假借义

引申义

本义

1.汲取理论素养:一词多义

词义

一词多义是指一个词具有几个互相关联的含义,在古今汉语中都有,文言文中这种现象很普遍,也是学习文言文的一大难题,把握一词多义,要注意词的本义、引申义、比喻义、假借义等。

①词的本义

所谓本义就是一个词的本来意义,本义大都是指有文字形体可考、有文献资料可资参证的初始意义。或者说在词的若干互相关联的义项中,其中能够体现当初造字意图的而且又能在古代书面语言材料中找到引证意义的,就是词的本义。

本义:

道路

行

本义:

群鸟在木上

集

本义:

器皿

豆

本义:

土山

阜

②词的引申义

引申义是从基本义发展出来的,同基本义有相类似、相对立或相关联的意义。

如“引”:

本义“拉开弓”,如“丁壮者,引弦而战”(《塞翁失马》);

引申义“援引”,如“不宜妄自菲薄,引喻失义”(《出师表》)。

通“薆”。隐蔽,隐藏。《静女》“爱而不见,搔首踟蹰”

吝惜,舍不得。《过秦论》“不爱珍器重宝肥饶之地”

喜爱。《阿房宫赋》“秦爱纷奢,人亦念其家”

爱

安

安稳。《茅屋为秋风所破歌》“风雨不动安如山”

安身。《曹刿论战》“衣食所安,弗敢专也”

怎么,哪里。《鸿门宴》“卮酒安足辞”

兵

词义引申的方式

以本义为中心,直接而并列地引申出几个词义。

如“兵”,小篆作硷,表示斧子,表示双手,会意字。双手持斧,本义兵器。《说文解字》“兵,械也。”《楚辞·九歌》“车错彀兮短兵接。”成语“厉兵秣马”。

本义

引申

兵器

引申

士兵、军队

军事,战争

并列式

《过秦论》“斩木为兵,揭竿为旗。”

苏洵《六国论》“起视四境,而秦兵又至矣。”

由本义产生一个引申义,再由这个引申产生另一个引申义,接连引申,成为连锁形式。这类引申由直接引申而再引申,被称为“间接引申”“链条式的引申”,由甲义引申为乙义,又由乙义引申为丙义,一个个引申下去,引申义与本义的距离愈引愈远。

例如“朝”,《说文解字》“旦也。”本义是“早晨”。《楚辞·离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”

串联式

朝

早晨

朝见、朝拜

朝廷

朝代

本义

引申

引申

引申

《战国策·齐策》“割地而朝者三十有六国”

《战国策·齐策》“入朝见威王。”

杜甫《蜀相》:“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。”

习

本义

引申

鸟反复飞

反复练习

复习、温习、钻研

引申

引申

熟悉

通晓

鸟屡次飞

习惯

习惯了、习惯于

词性发生变化,用作动词

引申

习以为常

引申

词义发展复杂。许多词的引申并非单一方式,而是两种方式都有,彼此交错。

例如:“习”的本义与鸟有关。《说文解字》“习,数飞也。”即“屡次飞”“反复飞”。

混合式

词义引申的一般规律

由具体到抽象

如:“网”,本义只是指捕鱼捉鸟兽的工具。后来引申出“广泛搜求”的意思。《史记·太史公自序》中“网罗天下旧闻”的意义就比较抽象了。

如:“末”字,本义是树梢,引申为末端,再引申为细小如:“涉”字,本义是指“蹚水过河”。后来引申为“渡河”。《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者。”

如:“果”字,由果实,引申为结局,再虚化为副词连词。如:“和”字,本义是指“应和”。《老子》:“音声相和。”后来引申为“连带”。又由“连带”引申为“与”、“同”等。岳飞《满江红》:“三十功名尘与土,八千里路云和月。”

由个别到一般

由实词到虚词

③词的比喻义

比喻义也属于词的本义的一种引申,是建立在比喻基础上所产生的意义。但因为它使用比喻,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。它是由本义通过打比方而产生的新义。

人或动物的爪脚和牙齿。

在现代汉语中意为“爪和牙是猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的党羽”。

在古代汉语中比喻卫士、武臣。如“予王指爪牙”;比喻勇武,如“谋臣与爪牙之士”;比喻亲信、党羽,如“以耿夔、任尚等为爪牙,邓叠、郭璜为心腹”

“爪牙”

本义

比喻义

“心腹”

本义:人体的心脏和腹部这两个重要的器官。

比喻义:在古代汉语中比喻要害,如“越在我,心腹之疾也”;比喻亲信之人,如“暴主迷君,非无心腹也”;意为“衷情”,如“吏见者皆输写心腹”。

在现代汉语中意为“心里头;指亲信的人”。

“手足”

本义:人的手和脚。

比喻义:在古代汉语中比喻关系亲密,如“君之视臣如手足”;喻指兄弟,如“不胜手足之情”。

在现代汉语中意为“举动、动作;比喻弟兄”,如用 “情同手足” 来强调彼此之间如

同手和脚一样不可分割、关系紧密的情谊。

④词的假借义

古文中常常出现的通假字现象就是如此,所谓通假字,就是指本应用甲字,使用时借用与其意义不相干只是音同或音近的乙字去代替它的现象。甲字是本字,乙字是甲字的通假字。这里的乙字就含有了假借义。

语言中产生了某个新词,不替它造字,而是依照它的声音,借用一个音同或音近的词,来寄托新词的意义。由此,这个被借用的词,除了它原来的意义以外,又被赋予新的意义,这个新的意义,就是假借义。

《说文解字》:莫,日且冥也。从日在茻(mǎng)中。太阳落在草丛中,表示天快黑了。

《说文通训定声》:“莫,假借为无。”

《广雅 释言》:“莫,无也。”

另造一“暮”(读mù)字以表本义。即“日落之时,傍晚”之义。

“莫”(读 mò)被假借为否定词,表“没有谁”“不要”等义

解释下面句子中标记颜色的字词,指出是用其本义、引申义,还是假借义。

1.①一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。(《孟子·鱼我所欲也》)

②煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。(曹植《七步诗》)

2.①制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。(屈原《离骚》)

②晨兴理荒秽,戴月荷锄归。(陶渊明《归园田居》)

3.①王使屈平为令,众莫不知。(《史记·屈原列传》)

②今者有小人之言,令将军与臣有隙。(《史记·鸿门宴》)

③不堪吏人妇,岂合令郎君?(《孔雀东南飞》)

豆:

①一种器皿,本义;

②豆类植物,假借义。

令:

①法令,引申义;

②使,引申义;

③称对方亲属的敬词,假借义。

荷:

①hé,荷花荷叶,本义;

②hè,背、扛、担,假借义。

2.常见一词多义举例:

末

末大必折。(《左传·昭公十一年》)

左手执卷末。(《核舟记》)

烧为灰末投水中。(《晋书·艺术传·鸠摩罗什》)

汉末建安中。(《孔雀东南飞并序》)

末官至南荆。(《从建平王游纪南城》)

①梢

②末端

③细小、粉末

④末期、晚年、末年

⑤不重要的、卑微的、低级的、浅薄

①逃跑 今亡亦死,举大计亦死(《陈涉世家》)

②人的死亡 今夏十余年,存亡不可知(《苏武传(节选)》)

③国家的灭亡 此诚危急存亡之秋也(《出师表》)

④丢失、丧失 暮而果大亡其财(《智子疑邻》)

⑤通“无”,相当于没有 生之有时而用之亡度,则物力必屈(《论积贮疏》)

亡

①横渡 假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《荀子·劝学》)

②与世隔绝 率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(陶渊明《桃花源记》)

③独一无二 奇山异水,天下独绝。(吴均《与朱元思书》)

④阻断,绝断 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(郦道元《三峡》)

⑤最高的 会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫《望岳》)

⑥消失 大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(张岱《湖心亭看雪》)

绝

①守信用 与朋友交而不信乎?(《论语·学而》)

②信任 愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(诸葛亮《出师表》)

③信使 谢公与人围棋,俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无言,徐向局。(《世说新语·雅量》)

④信息 海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(李白《梦游天姥吟留别》)

⑤随意 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易《琵琶行并序》)

⑥书信 不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(元稹《书乐天纸》)

信

① 名词,兵器,武器。 如:收天下之兵,聚之咸阳。(《过秦论》) ② 名词,士卒,军队。 如:可汗大点兵。(《木兰诗》) ③ 名词,兵法。 如:公不论兵,必大困。(《战国策 秦策二》) ④ 名词,军事,战争。 如:自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。(《扬州慢》) ⑤ 动词,侵略。 如:无岁不受兵。(《十八史略》) ⑥ 动词,伤害,杀伤。 如:左右欲兵之。(《史记 伯夷列传》) ⑦ 复合词。兵符:古代调兵用的凭证。用铜、玉或木石等制成,状如虎,又称虎符,分成两半,国君和统帅各执一半,以便对证。 如:嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内。(《信陵君窃符救赵》)

兵

3.探讨“素”的本义和引申义

①本义是未染色的丝织品,这种织品柔软光洁,色白。《孟子·滕文公上》:“冠素。”冠素,就是戴着用未染色的丝布做的帽子。

②从丝织品的颜色引申出“白色”的意义。《九歌·少司命》中的“绿叶兮素华”。

③把丝织品的颜色用在抽象意义上,引申出“白”“空”的意义。《诗经·魏风·伐檀》:“彼君子兮,不素餐兮。”(“不素餐”就是“不白吃饭”。)

④“素”,未着色,体现了丝织品的本色,所以引申出“朴素”的意义。《淮南子·本经》:“其事素而不饰。”

素

本义

引申义

解释下列词语的本义及其比喻义,并尝试造句:

示例:

4.课堂练习

①风浪:

本义:水面上的风和波浪;

比喻义:艰险的遭遇。

造句:他是个久经风浪的人,面对邪恶势力,毫不畏惧,顽强地斗争。

风浪

风雷

风起云涌

②风雷:

本义:狂风和暴雷;

比喻义:气势浩大而猛烈的冲击力量。

造句:革命的风雷激荡中原大地。

③风起云涌:

本义:大风起来,乌云涌现;

比喻义:事物相继兴起,声势浩大。

造句:第二次世界大战以后,全世界反殖民主义的解放运动风起云涌。

5.一词多义类别小结

词的本来意义(即这个词最初的那个意义)。

本义

比喻义

由本义引申出来的词义。它和本义有着直接或间接的联系。

比喻义

该词在比喻的基础上产生的意义。

假借义

这个词借用了另外一个同音字的意义。

02

活动二

把握古今词义的不同

古义和今义不相同的词叫古今异义词。概括起来,古今异义词主要有以下几种:

1.汲取理论素养:古今异义词

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义感彩发生变化

词义程度轻重发生变化

①词义扩大

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之扩大,由部分到整体,由个别到一般,由狭窄到宽泛,使古义成为今义外延的一个组成部分。如“体”。

体:古义是肢体,身体的某一部分。如,“五体投地”是指头和四肢这身体的五个部分都接触地面,而绝对不可以理解为五个身体接触地面。后来词义范围扩大,指整个身体。

②词义缩小

即词义从古义发展到今义,所反映的客观事物的范围随之缩小,由整体到部分,由一般到个别,由宽泛到狭窄,使今义成为古义外延的一个组成部分。 如:“臭”。

臭:古义指气味,包括香气和难闻的气味。 后来词义范围缩小,专指难闻的气味,即今天所说的臭气。 成语“乳臭未干”“无声无臭”中的“臭”,指的都是气味。

③词义转移

词的意义由一个范围移动到另一个范围,这种现象更是大量存在于成语中。如:“闻”。

闻:古义是“知声”,即耳朵对声音的感知;现在的意思是“知味”,即鼻子对气味的感知。“不闻不问”“耳闻目染”等成语中的“闻”都是古义。

④感彩变化

有些词的词义包含有感彩,感彩表明说话人的态度。 有表示肯定满意的,这就是褒义;有表示不满贬斥的,这就是贬义。 一些词的感彩古今也有变化,这在成语中也有所体现。如:“危”。

危:古义端正,引申为正直,是褒义词;而今义是危险,是个贬义词,从褒义变贬义。危言正色:指刚直的言论和严正的态度。 危言危行:说正直的话,做正直的事。危言逆耳:意为正直的规劝听起来不顺耳。这几个成语中的“危”都为古义的褒义。

⑤程度轻重变化

有些词意义所表示的程度古今也存在差异,表现是古义轻今义重或古义重今义轻。如:“诛”。

诛:古义是责备、谴责;今义词义加重,引申为惩罚,再引申为杀死,如诛杀。口诛笔伐:指从口头和书面上对坏人坏事进行揭露和声讨。 这里的“诛”,程度较轻,保留古义。

(1)小组合作:分析下列词语古今词义的不同,并分别举出实例。

①卑鄙 今义

古义

例句

②博学 今义

古义

例句

③非常 今义

古义

例句

④风流 今义

古义

例句

⑤市 今义

古义

例句

⑥乖 今义

古义

例句

2.课堂练习

提示:

①卑鄙:

今义:品质恶劣

古义:卑,指出身低微;鄙,见识浅薄,常用作谦词

例句:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。(《出师表》)

②博学:

今义:学问广博精深

古义:广泛地学习

例句:君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(《劝学》)

提示:

③非常:

今义:很,大

古义:意外事故(名词);不同寻常的(形容词)

例句:所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。(《鸿门宴》)

世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。(《游褒禅山记》)

④风流:

今义:生活浪漫放荡;男女关系不正当

古义:杰出、英俊;繁华的景象,流风余韵

例句:大江东去,浪淘尽、千古风流人物。(《念奴娇·赤壁怀古》)风流总被雨打风吹去。(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

提示:

⑤市:

今义:集中买卖货物的固定场

古义:买

例句:愿为市鞍马

⑥乖:

今义:形容人听话乖巧

古义:偏执,不驯顺,贬义词

例句:行为偏僻性乖张。(《林黛玉进贾府》)

03

活动三

避免以今律古,望文生义

1.规避的方法

方法一

要区分所给词语是否由两个词组成,古汉语以单音节词为主,双音节词往往有其固定义项,所以对文言文中的双音节词一定要结合上下文细致比对

例析:“璧有瑕,请指示王”(《廉颇蔺相如列传》)中的“指示”为“指”和“示”两个词,依上下文可译为“指出来,给……看”;而在现代汉语中,“指示”为一个词

方法二

即使所给词语古今都是一个词,也要看其含义是否相同,依据就是其所在的具体语境

例析:“宣言曰:‘我见相如,必辱之。’”(《廉颇蔺相如列传》)中的“宣言”,在此为“扬言”之意。在现代汉语中,“宣言”作名词,则为“(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文告”之意;作动词,则为“宣告;声明”之意

方法三

结合所给词语的感彩加以区分

例析:“最喜小儿亡(无)赖,溪头卧剥莲蓬”(《清平乐·村居》)中,“无赖”的含义是“可爱,顽皮”,在古代汉语中是褒义词;而在现代汉语中,“无赖”意为“放刁撒泼,蛮不讲理”,是贬义词

(1)解释下列加点字词的含义,注意和现代汉语的区别。

2.课堂练习

④久假不归

①百读不厌

②爱莫能助

③奔走相告

⑤文不加点

⑥吊民伐罪

⑦登高自卑

⑧具体而微

⑨形容枯槁

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

明确

①厌,古义为满足,今义为讨厌、厌恶。

②爱,古义为同情、怜惜,今义为喜爱。

③走,古义为跑,今义为行走。

④假,古义为借,今义为假期或不真。

⑤点,古义为涂上一点,表示删去,今义为标点。

⑥吊,古义为慰问,今义为凭吊。

⑦自卑,古义为从低处,今义为轻视自己、认为不如别人。

⑧具体,古义为各部分已大体具备,今义为细节方面很明确的、不抽象的、不笼统的。

⑨形容,古义为形体容貌,今义为描述。

(2)解释下列词语

①望其项背:还可以看得见别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。这个词一般多用为否定意义的句子,如“不能望其项背”“难以望其项背”“非……所能望其项背”。常误解成赶不上或比不上。

②叹为观止:好到了极点,常误当贬义词用。

③明日黄花:比喻为过时的事物,但总被写成“昨日黄花”。

④不刊之论:指不能被删改的文字,还被引申为“不可改动或不可磨灭的言论”。常被误说成是“不能刊载的言论”。

⑤不足为训:不能当作典范或法则。不能误解成“不足以成为教训”。

⑥焉:不能一味地当作句末语气助词来翻译,有时可能是兼词。如:三人行,必有我师焉。焉:在其中。

⑦凯旋:是“胜利归来”的意思,不能画蛇添足,在前面加上“胜利”,或者在后面加个“归来”。

⑧滥觞:比喻事物的起源、发端。这是最常见的一种。

⑨七月流火:不是指七月份的天气热得像流火,而是指天气日渐转凉。

本义

比喻义

引申义

假借义

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义感彩发生变化

词义程度轻重发生变化

课堂小结

一词多义

古今异义词

避免以今律古

注意单、双音节

依据具体语境

结合感彩

课后作业

1.解释课本第127页“绝”“信”在各例句中的含义。

2.整理必修上册文言文中的古今异义词和一词多义,制作成学习档案。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读