2.4 跨学科实践活动:学习探究水的组成的科学史并制作分子模型 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.4 跨学科实践活动:学习探究水的组成的科学史并制作分子模型 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 207.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 科粤版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 21:11:00 | ||

图片预览

文档简介

2.4 跨学科实践活动:学习探究水的组成的科学史并制作分子模型

探究水的组成的科学史

1.(科普阅读)阅读下列材料并回答问题。 漫长一段时间内,人们认为水是组成世间万物的一种元素。

(1)【材料1】18世纪中叶,英国化学家普里斯特利用锌和稀硫酸制得“可燃空气”,将其与空气混合点燃,容器内壁上出现了水雾。该“可燃空气”是 。

(2)【材料2】1781年,英国化学家卡文迪什证实了普里斯特利的发现,并用纯氧代替空气进行实验,证明生成的液体确实是水。得出“水是一个结合物而不是简单元素”。他用纯氧代替空气的原因是 。

(3)【材料3】1783年,法国化学家拉瓦锡跟踪并改进实验,将水蒸气通过灼热的铁管,一段时间后,在出口处收集到一种可燃性气体,水的质量减少,铁管的质量增加,经验证铁转化成了Fe3O4。至此,水不是单一元素,“水是由 两种元素组成的”的观点得到了公认。

(4)【材料4】1800年,英国化学家尼科尔森通过用伏打电池在常温下对水进行通电分解,得到

和 ,再次确认了水的组成。

(5)【分析讨论】拉瓦锡所做实验中发生反应的符号表达式为 。尼科尔森所做实验的文字表达式为 。

水的电解

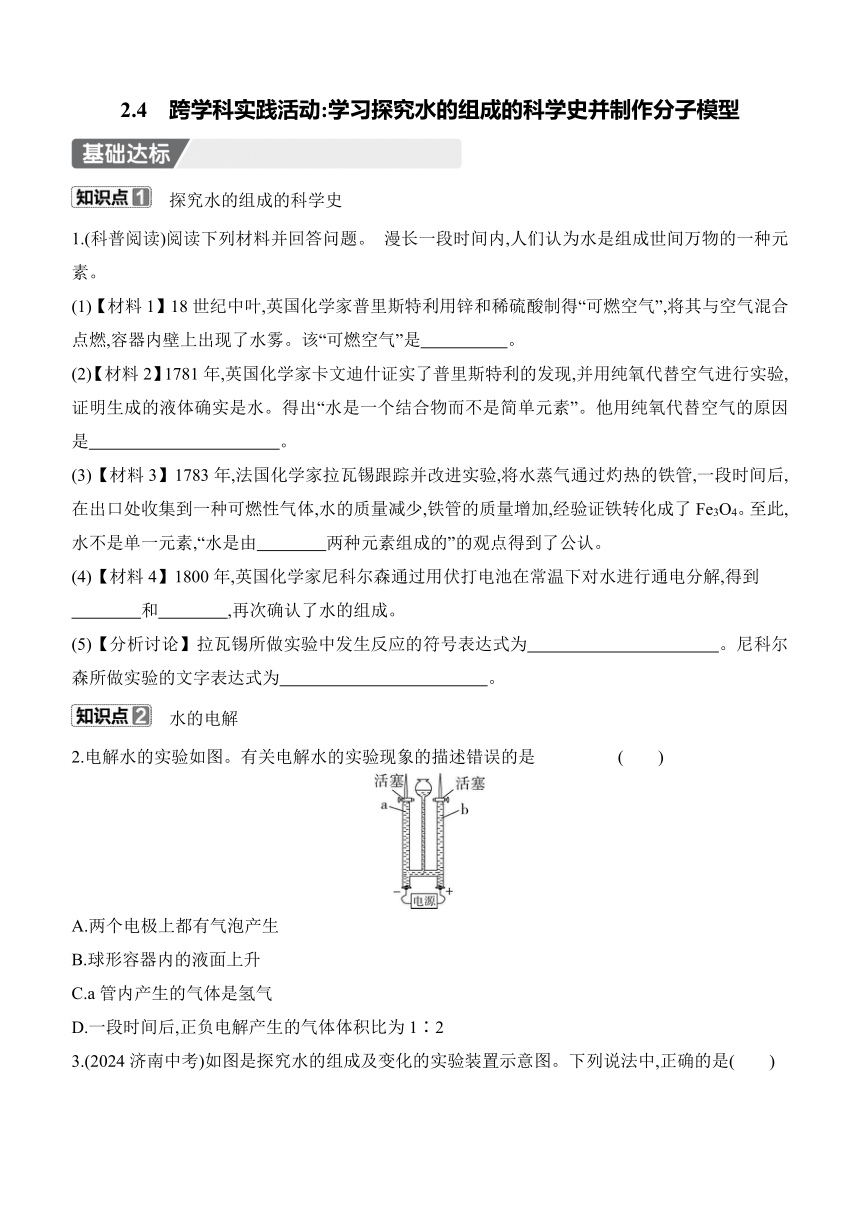

2.电解水的实验如图。有关电解水的实验现象的描述错误的是 ( )

A.两个电极上都有气泡产生

B.球形容器内的液面上升

C.a管内产生的气体是氢气

D.一段时间后,正负电解产生的气体体积比为1∶2

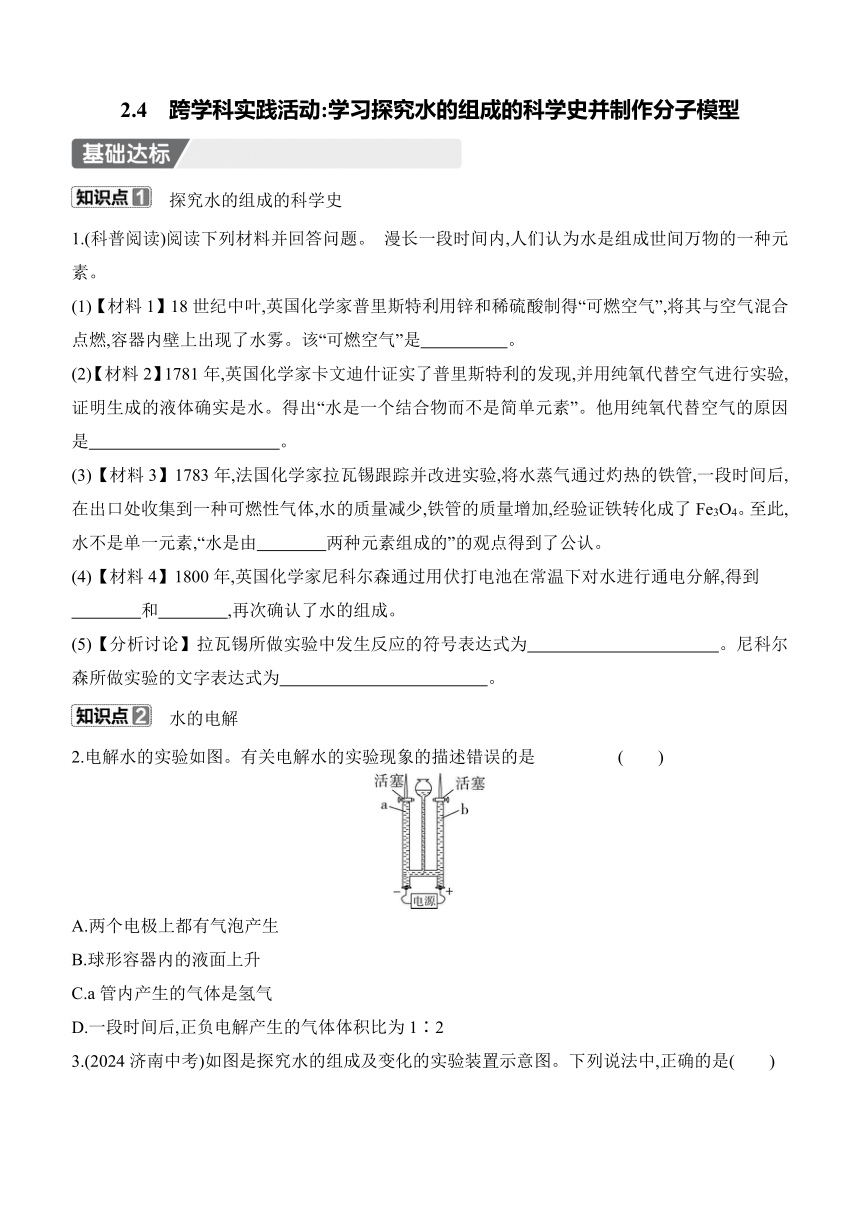

3.(2024济南中考)如图是探究水的组成及变化的实验装置示意图。下列说法中,正确的是( )

A.a管中的气体可燃烧,燃烧时发出淡蓝色火焰

B.该实验生成氢气与氧气的质量比为2∶1

C.该实验说明水是由氢分子和氧分子组成的

D.该变化是将电能转化为化学能的过程

电解水的微观过程

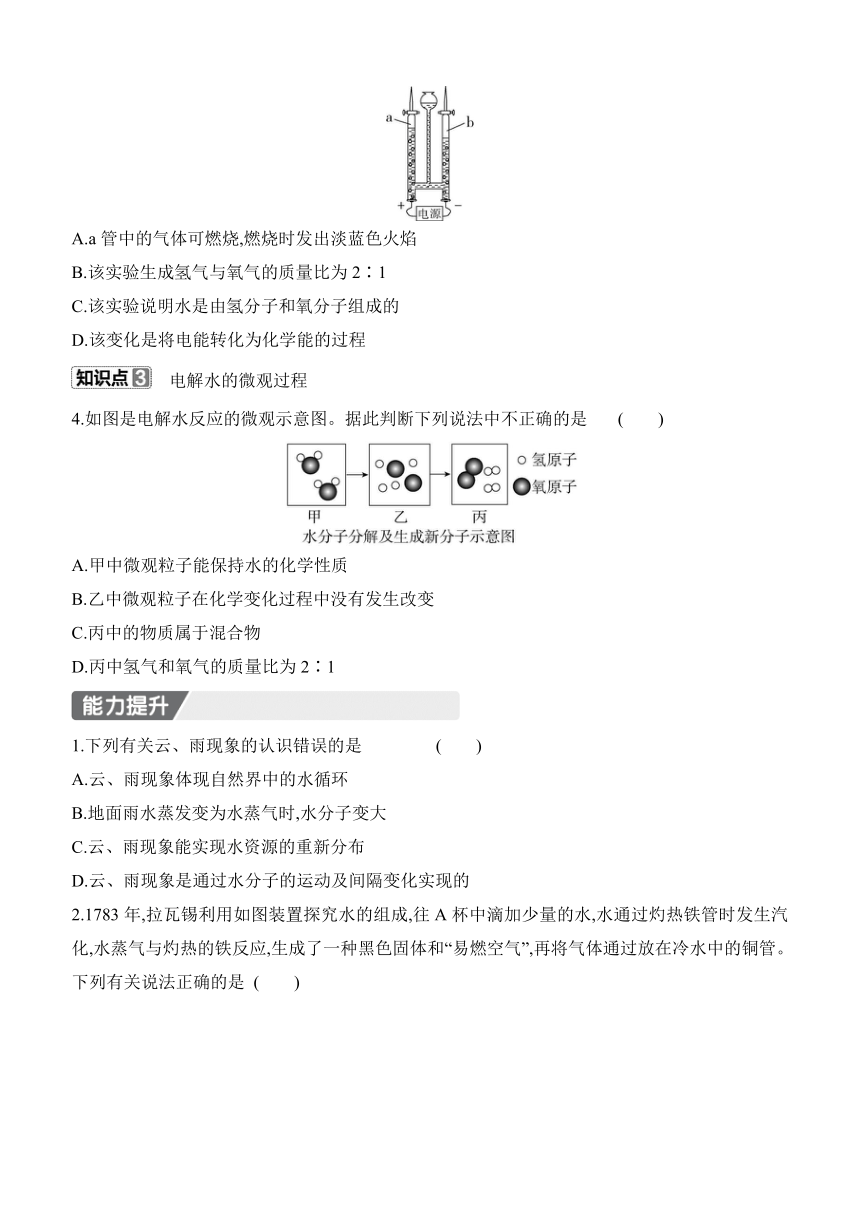

4.如图是电解水反应的微观示意图。据此判断下列说法中不正确的是 ( )

A.甲中微观粒子能保持水的化学性质

B.乙中微观粒子在化学变化过程中没有发生改变

C.丙中的物质属于混合物

D.丙中氢气和氧气的质量比为2∶1

1.下列有关云、雨现象的认识错误的是 ( )

A.云、雨现象体现自然界中的水循环

B.地面雨水蒸发变为水蒸气时,水分子变大

C.云、雨现象能实现水资源的重新分布

D.云、雨现象是通过水分子的运动及间隔变化实现的

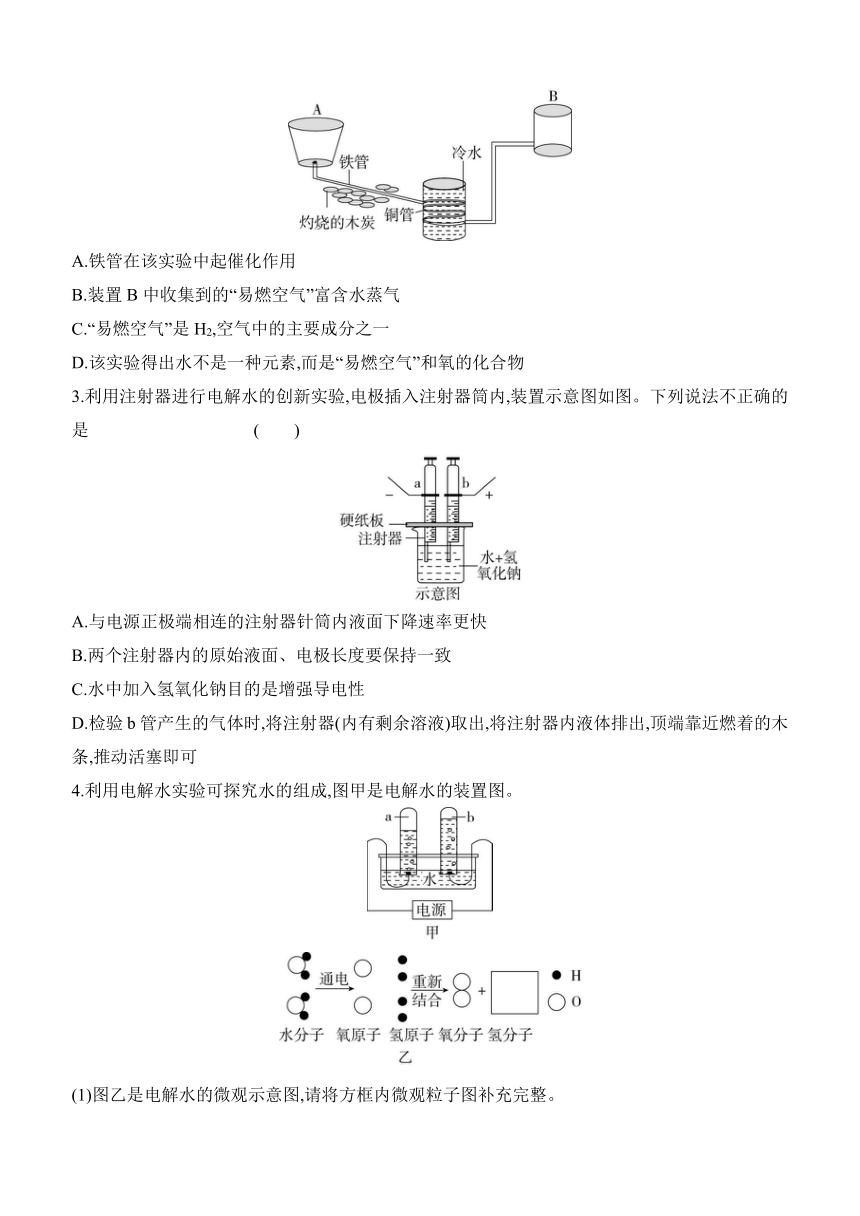

2.1783年,拉瓦锡利用如图装置探究水的组成,往A杯中滴加少量的水,水通过灼热铁管时发生汽化,水蒸气与灼热的铁反应,生成了一种黑色固体和“易燃空气”,再将气体通过放在冷水中的铜管。下列有关说法正确的是 ( )

A.铁管在该实验中起催化作用

B.装置B中收集到的“易燃空气”富含水蒸气

C.“易燃空气”是H2,空气中的主要成分之一

D.该实验得出水不是一种元素,而是“易燃空气”和氧的化合物

3.利用注射器进行电解水的创新实验,电极插入注射器筒内,装置示意图如图。下列说法不正确的是 ( )

A.与电源正极端相连的注射器针筒内液面下降速率更快

B.两个注射器内的原始液面、电极长度要保持一致

C.水中加入氢氧化钠目的是增强导电性

D.检验b管产生的气体时,将注射器(内有剩余溶液)取出,将注射器内液体排出,顶端靠近燃着的木条,推动活塞即可

4.利用电解水实验可探究水的组成,图甲是电解水的装置图。

(1)图乙是电解水的微观示意图,请将方框内微观粒子图补充完整。

(2)a管中的电极连接在电源的 (填“正”或“负”)极上。常用燃着的木条检验b管中生成的气体,观察到的现象是 。电解水的文字表达式为 。

(3)该实验说明水是由 组成的。

(4)已知相同条件下氧气在水中的溶解能力大于氢气,则在实验中试管a、b收集到的气体体积比

(填“大于”“小于”或“等于”)2∶1。

5.(科学探究与实践)人类的日常生活和工农业生产离不开水。为探究水的组成及变化,某同学设计下图装置进行电解水实验,先在电解器玻璃管里加满水(含少量NaOH),再接通直流电源。已知:水中加入的NaOH只起增强导电性作用,本身不参与反应。回答下列问题:

(1)电解时,乙玻璃管中产生气泡的位置在 (填“a”“b”或“c”)处。

(2)球形容器内液面上升的原因是 。

(3)切断电源后,用燃着的木条在甲玻璃管尖嘴口检验产生的气体,观察到的现象是

。

(4)电解纯水速率较慢,为探究不同电压和不同浓度NaOH溶液对电解水速率的影响,小组同学进行多次实验,测得产生20 mL氢气所需时间如下图:

①电解溶质质量分数为5%的NaOH溶液时,改变电压对电解水速率的影响是

。

②上述实验中,电解水速率最快的条件是 。

【详解答案】

基础达标

1.(1)氢气 (2)防止空气中的水蒸气干扰实验(合理即可) (3)氢元素和氧元素

(4)氢气 氧气 (5)水蒸气+铁四氧化三铁+氢气 水氢气+氧气

解析:(1)锌和稀硫酸在室温下反应,生成硫酸锌和氢气,所以英国化学家普里斯特利用锌和稀硫酸制得的“可燃空气”是氢气。 (2)由于该实验是想证明生成的液体确实是水,而空气中存在水蒸气,所以卡文迪什用纯氧代替空气的原因是防止空气中的水蒸气干扰实验。(3)法国化学家拉瓦锡跟踪并改进实验,发生的反应为水蒸气和铁在高温条件下反应,生成四氧化三铁和可燃性气体即氢气,由于反应后生成的四氧化三铁中含有氧元素,氢气中含有氢元素,所以水是由氢元素和氧元素组成的,或者水是由氢和氧元素两种元素组成的,或水是由H和O两种元素组成的。 (4)水通电分解,得到氢气和氧气。(5)拉瓦锡铁管实验是将水蒸气和铁在高温条件下反应,生成四氧化三铁和氢气,文字表达式为水蒸气+铁四氧化三铁+氢气;尼科尔森所做实验为水在通电的条件下分解,生成氢气和氧气,文字表达式为水氢气+氧气。

2.C 解析:a管内产生的气体是氢气,是反应的结论,不是现象。

3.D 解析:a管与电源的正极相连,产生的是氧气,能支持燃烧,不能燃烧;该实验生成氢气与氧气的体积比(而不是质量比)为2∶1; 微观上,氢气是由氢分子构成的,氢分子是由氢原子构成的,氧气是由氧分子构成的,氧分子是由氧原子构成的,则电解水实验说明了水分子是由氢原子和氧原子构成的,水分子中不含氢分子、氧分子; 该变化消耗电能,是将电能转化为化学能的过程。

4.C 解析:甲为水,甲中的微观粒子为水分子,水是由水分子构成的,水分子能保持水的化学性质,A正确;原子是化学变化中的最小微观粒子,原子在化学变化中不变,乙中微观粒子为氢原子与氧原子,在化学变化过程中没有发生改变,B正确;丙中的物质为氢气与氧气,是由两种物质组成的,属于混合物,C正确;水通电分解生成氢气与氧气,则丙中氢气与氧气的质量比为1∶8,D错误。

能力提升

1.B

2.D 解析:铁在反应中是反应物,不是催化剂; 将气体通过放在冷水中的铜管,能除去“可燃性”气体中混有的水蒸气,装置B中收集到的“易燃空气”中的水蒸气含量较少; 反应物是水蒸气和铁,生成物为铁的氧化物和可燃性气体,反应前后原子种类不变,生成气体可能是氢气,不是空气中的主要成分之一; 反应物是水和铁,生成物为铁的氧化物和可燃性气体,该实验得出水不是一种元素,而是“易燃空气”和氧的化合物。

3.A 解析:电解水生成的氢气和氧气体积比是2∶1,与电源正极端相连的注射器针筒内(产生的气体是氧气)液面下降速率慢;为了便于观察现象,两个注射器内的原始液面、电极长度要保持一致;电解水时加入氢氧化钠以增强导电性;电解水时“正氧负氢”,则b管产生的气体是氧气,检验氧气时,将注射器(内有剩余溶液)取出,将注射器液体排出,顶端靠近燃着的木条,推动活塞即可。

4.(1) (2)负 木条燃烧得更旺盛

水氢气 + 氧气 (3)氢元素、氧元素 (4)大于

解析:a管中的气体是氢气,负极产生氢气,电极连接在电源的负极上;常用燃着的木条检验b管中生成的气体(氧气),木条燃烧得更旺盛;相同条件下氧气在水中的溶解能力大于氢气,即溶于水的氧气多于溶于水的氢气,所以在实验中试管a、b收集到的气体体积比应该略大于2∶1。

5.(1)c (2)两极产生气体,玻璃管内的气压变大,将水压入球形容器 (3)气体燃烧,产生淡蓝色火焰 (4)①随着电压的增大,电解水速率增大 ②10% NaOH溶液、12 V电压

解析:(1)电解水实验中,在电极处产生气体,乙玻璃管中产生气泡的位置在c处。(2)电解水实验中,正极产生氧气,负极产生氢气,玻璃管内的气压变大,将水压入球形容器。(3)甲玻璃管与电源的负极相连,收集到的气体是氢气,氢气具有可燃性,所以切断电源后,用燃着的木条在甲玻璃管尖嘴口检验产生的气体,观察到的现象是气体燃烧,产生淡蓝色火焰。(4)①由题图可知,电解溶质质量分数为5%的NaOH溶液时,在实验研究范围内,随着电压的增大,产生20 mL氢气所需时间变短,即电解速率增大。②题述实验中,电解水速率最快,即为产生20 mL氢气所需时间最短,是电解溶质质量分数为10% NaOH溶液、12 V电压时。

探究水的组成的科学史

1.(科普阅读)阅读下列材料并回答问题。 漫长一段时间内,人们认为水是组成世间万物的一种元素。

(1)【材料1】18世纪中叶,英国化学家普里斯特利用锌和稀硫酸制得“可燃空气”,将其与空气混合点燃,容器内壁上出现了水雾。该“可燃空气”是 。

(2)【材料2】1781年,英国化学家卡文迪什证实了普里斯特利的发现,并用纯氧代替空气进行实验,证明生成的液体确实是水。得出“水是一个结合物而不是简单元素”。他用纯氧代替空气的原因是 。

(3)【材料3】1783年,法国化学家拉瓦锡跟踪并改进实验,将水蒸气通过灼热的铁管,一段时间后,在出口处收集到一种可燃性气体,水的质量减少,铁管的质量增加,经验证铁转化成了Fe3O4。至此,水不是单一元素,“水是由 两种元素组成的”的观点得到了公认。

(4)【材料4】1800年,英国化学家尼科尔森通过用伏打电池在常温下对水进行通电分解,得到

和 ,再次确认了水的组成。

(5)【分析讨论】拉瓦锡所做实验中发生反应的符号表达式为 。尼科尔森所做实验的文字表达式为 。

水的电解

2.电解水的实验如图。有关电解水的实验现象的描述错误的是 ( )

A.两个电极上都有气泡产生

B.球形容器内的液面上升

C.a管内产生的气体是氢气

D.一段时间后,正负电解产生的气体体积比为1∶2

3.(2024济南中考)如图是探究水的组成及变化的实验装置示意图。下列说法中,正确的是( )

A.a管中的气体可燃烧,燃烧时发出淡蓝色火焰

B.该实验生成氢气与氧气的质量比为2∶1

C.该实验说明水是由氢分子和氧分子组成的

D.该变化是将电能转化为化学能的过程

电解水的微观过程

4.如图是电解水反应的微观示意图。据此判断下列说法中不正确的是 ( )

A.甲中微观粒子能保持水的化学性质

B.乙中微观粒子在化学变化过程中没有发生改变

C.丙中的物质属于混合物

D.丙中氢气和氧气的质量比为2∶1

1.下列有关云、雨现象的认识错误的是 ( )

A.云、雨现象体现自然界中的水循环

B.地面雨水蒸发变为水蒸气时,水分子变大

C.云、雨现象能实现水资源的重新分布

D.云、雨现象是通过水分子的运动及间隔变化实现的

2.1783年,拉瓦锡利用如图装置探究水的组成,往A杯中滴加少量的水,水通过灼热铁管时发生汽化,水蒸气与灼热的铁反应,生成了一种黑色固体和“易燃空气”,再将气体通过放在冷水中的铜管。下列有关说法正确的是 ( )

A.铁管在该实验中起催化作用

B.装置B中收集到的“易燃空气”富含水蒸气

C.“易燃空气”是H2,空气中的主要成分之一

D.该实验得出水不是一种元素,而是“易燃空气”和氧的化合物

3.利用注射器进行电解水的创新实验,电极插入注射器筒内,装置示意图如图。下列说法不正确的是 ( )

A.与电源正极端相连的注射器针筒内液面下降速率更快

B.两个注射器内的原始液面、电极长度要保持一致

C.水中加入氢氧化钠目的是增强导电性

D.检验b管产生的气体时,将注射器(内有剩余溶液)取出,将注射器内液体排出,顶端靠近燃着的木条,推动活塞即可

4.利用电解水实验可探究水的组成,图甲是电解水的装置图。

(1)图乙是电解水的微观示意图,请将方框内微观粒子图补充完整。

(2)a管中的电极连接在电源的 (填“正”或“负”)极上。常用燃着的木条检验b管中生成的气体,观察到的现象是 。电解水的文字表达式为 。

(3)该实验说明水是由 组成的。

(4)已知相同条件下氧气在水中的溶解能力大于氢气,则在实验中试管a、b收集到的气体体积比

(填“大于”“小于”或“等于”)2∶1。

5.(科学探究与实践)人类的日常生活和工农业生产离不开水。为探究水的组成及变化,某同学设计下图装置进行电解水实验,先在电解器玻璃管里加满水(含少量NaOH),再接通直流电源。已知:水中加入的NaOH只起增强导电性作用,本身不参与反应。回答下列问题:

(1)电解时,乙玻璃管中产生气泡的位置在 (填“a”“b”或“c”)处。

(2)球形容器内液面上升的原因是 。

(3)切断电源后,用燃着的木条在甲玻璃管尖嘴口检验产生的气体,观察到的现象是

。

(4)电解纯水速率较慢,为探究不同电压和不同浓度NaOH溶液对电解水速率的影响,小组同学进行多次实验,测得产生20 mL氢气所需时间如下图:

①电解溶质质量分数为5%的NaOH溶液时,改变电压对电解水速率的影响是

。

②上述实验中,电解水速率最快的条件是 。

【详解答案】

基础达标

1.(1)氢气 (2)防止空气中的水蒸气干扰实验(合理即可) (3)氢元素和氧元素

(4)氢气 氧气 (5)水蒸气+铁四氧化三铁+氢气 水氢气+氧气

解析:(1)锌和稀硫酸在室温下反应,生成硫酸锌和氢气,所以英国化学家普里斯特利用锌和稀硫酸制得的“可燃空气”是氢气。 (2)由于该实验是想证明生成的液体确实是水,而空气中存在水蒸气,所以卡文迪什用纯氧代替空气的原因是防止空气中的水蒸气干扰实验。(3)法国化学家拉瓦锡跟踪并改进实验,发生的反应为水蒸气和铁在高温条件下反应,生成四氧化三铁和可燃性气体即氢气,由于反应后生成的四氧化三铁中含有氧元素,氢气中含有氢元素,所以水是由氢元素和氧元素组成的,或者水是由氢和氧元素两种元素组成的,或水是由H和O两种元素组成的。 (4)水通电分解,得到氢气和氧气。(5)拉瓦锡铁管实验是将水蒸气和铁在高温条件下反应,生成四氧化三铁和氢气,文字表达式为水蒸气+铁四氧化三铁+氢气;尼科尔森所做实验为水在通电的条件下分解,生成氢气和氧气,文字表达式为水氢气+氧气。

2.C 解析:a管内产生的气体是氢气,是反应的结论,不是现象。

3.D 解析:a管与电源的正极相连,产生的是氧气,能支持燃烧,不能燃烧;该实验生成氢气与氧气的体积比(而不是质量比)为2∶1; 微观上,氢气是由氢分子构成的,氢分子是由氢原子构成的,氧气是由氧分子构成的,氧分子是由氧原子构成的,则电解水实验说明了水分子是由氢原子和氧原子构成的,水分子中不含氢分子、氧分子; 该变化消耗电能,是将电能转化为化学能的过程。

4.C 解析:甲为水,甲中的微观粒子为水分子,水是由水分子构成的,水分子能保持水的化学性质,A正确;原子是化学变化中的最小微观粒子,原子在化学变化中不变,乙中微观粒子为氢原子与氧原子,在化学变化过程中没有发生改变,B正确;丙中的物质为氢气与氧气,是由两种物质组成的,属于混合物,C正确;水通电分解生成氢气与氧气,则丙中氢气与氧气的质量比为1∶8,D错误。

能力提升

1.B

2.D 解析:铁在反应中是反应物,不是催化剂; 将气体通过放在冷水中的铜管,能除去“可燃性”气体中混有的水蒸气,装置B中收集到的“易燃空气”中的水蒸气含量较少; 反应物是水蒸气和铁,生成物为铁的氧化物和可燃性气体,反应前后原子种类不变,生成气体可能是氢气,不是空气中的主要成分之一; 反应物是水和铁,生成物为铁的氧化物和可燃性气体,该实验得出水不是一种元素,而是“易燃空气”和氧的化合物。

3.A 解析:电解水生成的氢气和氧气体积比是2∶1,与电源正极端相连的注射器针筒内(产生的气体是氧气)液面下降速率慢;为了便于观察现象,两个注射器内的原始液面、电极长度要保持一致;电解水时加入氢氧化钠以增强导电性;电解水时“正氧负氢”,则b管产生的气体是氧气,检验氧气时,将注射器(内有剩余溶液)取出,将注射器液体排出,顶端靠近燃着的木条,推动活塞即可。

4.(1) (2)负 木条燃烧得更旺盛

水氢气 + 氧气 (3)氢元素、氧元素 (4)大于

解析:a管中的气体是氢气,负极产生氢气,电极连接在电源的负极上;常用燃着的木条检验b管中生成的气体(氧气),木条燃烧得更旺盛;相同条件下氧气在水中的溶解能力大于氢气,即溶于水的氧气多于溶于水的氢气,所以在实验中试管a、b收集到的气体体积比应该略大于2∶1。

5.(1)c (2)两极产生气体,玻璃管内的气压变大,将水压入球形容器 (3)气体燃烧,产生淡蓝色火焰 (4)①随着电压的增大,电解水速率增大 ②10% NaOH溶液、12 V电压

解析:(1)电解水实验中,在电极处产生气体,乙玻璃管中产生气泡的位置在c处。(2)电解水实验中,正极产生氧气,负极产生氢气,玻璃管内的气压变大,将水压入球形容器。(3)甲玻璃管与电源的负极相连,收集到的气体是氢气,氢气具有可燃性,所以切断电源后,用燃着的木条在甲玻璃管尖嘴口检验产生的气体,观察到的现象是气体燃烧,产生淡蓝色火焰。(4)①由题图可知,电解溶质质量分数为5%的NaOH溶液时,在实验研究范围内,随着电压的增大,产生20 mL氢气所需时间变短,即电解速率增大。②题述实验中,电解水速率最快,即为产生20 mL氢气所需时间最短,是电解溶质质量分数为10% NaOH溶液、12 V电压时。

同课章节目录