2025年陕西省咸阳市淳化县马家中学中考化学二模试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025年陕西省咸阳市淳化县马家中学中考化学二模试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 790.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-10 17:51:12 | ||

图片预览

文档简介

2025年陕西省咸阳市淳化县马家中学中考化学二模试卷

一、单选题:本大题共8小题,共58分。

1.下列成语或典故中属于化学变化的是( )

A. 刻舟求剑 B. 盲人摸象 C. 草船借箭 D. 火烧赤壁

2.陕西不仅文化底蕴深厚,物产同样丰富,以下特产中富含维生素的是( )

A. 衡山羊肉 B. 临潼石榴 C. 宝鸡擀面皮 D. 柞水木耳

3.下列模拟的生活场景不符合人与自然和谐发展的是( )

A. 过期药品投入专门回收箱 B. 较短行程使用公交或单车

C. 生活污水泼到干枯的草坪 D. 超市采购使用环保购物袋

4.下列每组物质中俗名对应正确的是( )

A. 纯碱:Na2CO3 B. 黄铜:Cu C. 石灰石:CaO D. 氨水:NH3 H2O

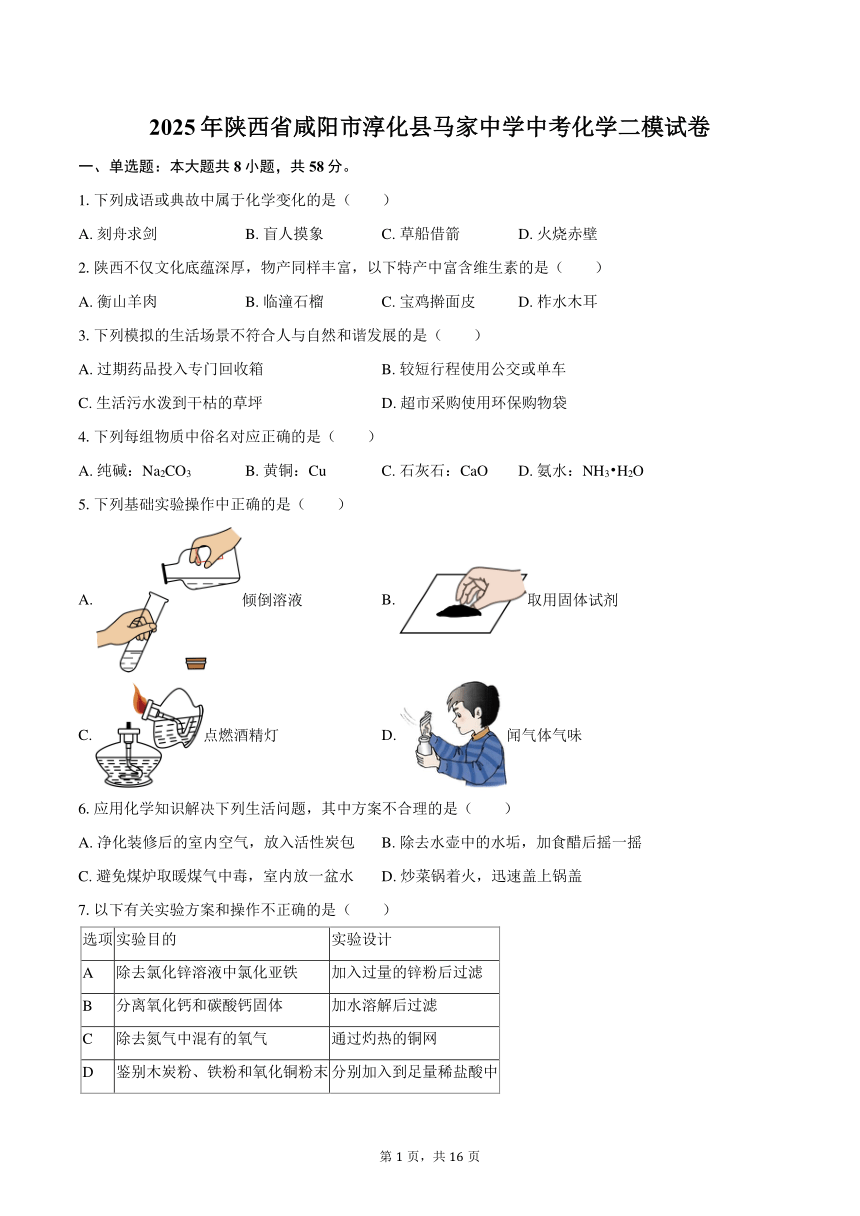

5.下列基础实验操作中正确的是( )

A. 倾倒溶液 B. 取用固体试剂

C. 点燃酒精灯 D. 闻气体气味

6.应用化学知识解决下列生活问题,其中方案不合理的是( )

A. 净化装修后的室内空气,放入活性炭包 B. 除去水壶中的水垢,加食醋后摇一摇

C. 避免煤炉取暖煤气中毒,室内放一盆水 D. 炒菜锅着火,迅速盖上锅盖

7.以下有关实验方案和操作不正确的是( )

选项 实验目的 实验设计

A 除去氯化锌溶液中氯化亚铁 加入过量的锌粉后过滤

B 分离氧化钙和碳酸钙固体 加水溶解后过滤

C 除去氮气中混有的氧气 通过灼热的铜网

D 鉴别木炭粉、铁粉和氧化铜粉末 分别加入到足量稀盐酸中

A. A B. B C. C D. D

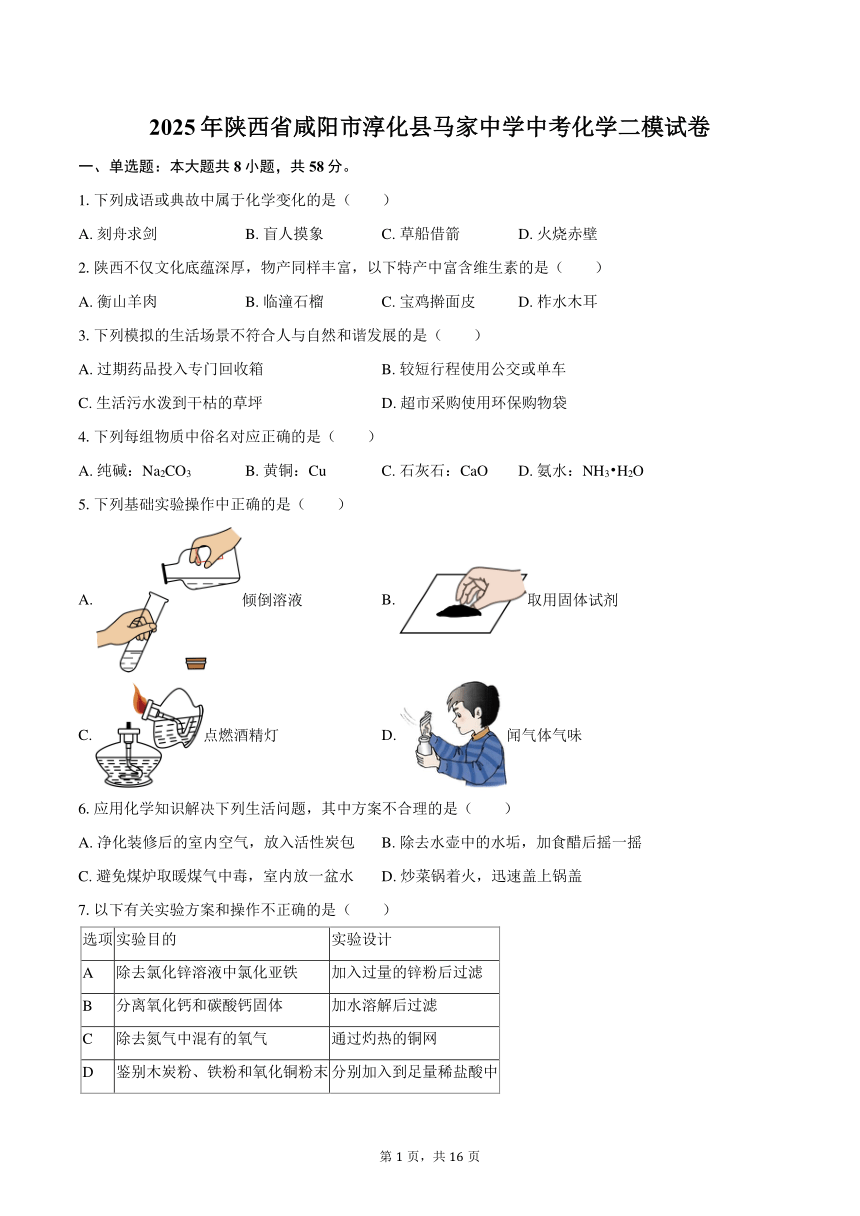

8.下列图像与对应的叙述相符合的是( )

A. ①表示向相同质量和相同质量分数的稀盐酸中,分别加入过量的Mg(OH)2和MgO

B. ②表示向一定的稀硫酸和硫酸钠的混合溶液中,逐滴加入过量的氢氧化钡溶液

C. ③表示将等质量的锌粉和铁粉分别同时放入两份溶质质量分数相同的足量稀盐酸中

D. ④表示向一定质量的氢氧化钙溶液中增加氧化钙固体

二、填空题:本大题共5小题,共40分。

9.2024年12月4日12时26分,西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭,成功将海哨一号卫星发射升空。火箭燃料一般分为固体燃料和液体燃料。

(1)液体燃料中液氢和液氧是最常见的配制之一,其中具有可燃性的是 ______。

(2)液氧与氧气化学性质相同的原因是 ______。

(3)固体燃料包括氧化剂和燃料剂,氧化剂如硝酸铵。硝酸铵固体溶于水会 ______(填“吸热”或“放热”)。

10.2025年春节档电影《哪吒之魔童闹海》大放异彩,票房和口碑双丰收。

(1)以“哪吒”和“敖丙”的形象制作的周边产品深受年轻人喜欢,其中徽章主要采用铝合金制成,铝合金属于 ______(填“金属材料”或“合成材料”)。

(2)铝制品不易生锈的原因是表面易形成致密的氧化铝薄膜,标出氧化铝中铝元素的化合价 ______。

(3)小西之前收集的电影票在几个月后字迹已模糊,原来电影票是热敏纸打印的,不耐高温且摩擦易损坏。但古代用墨书写的字画却能流传至今,是因为 ______。

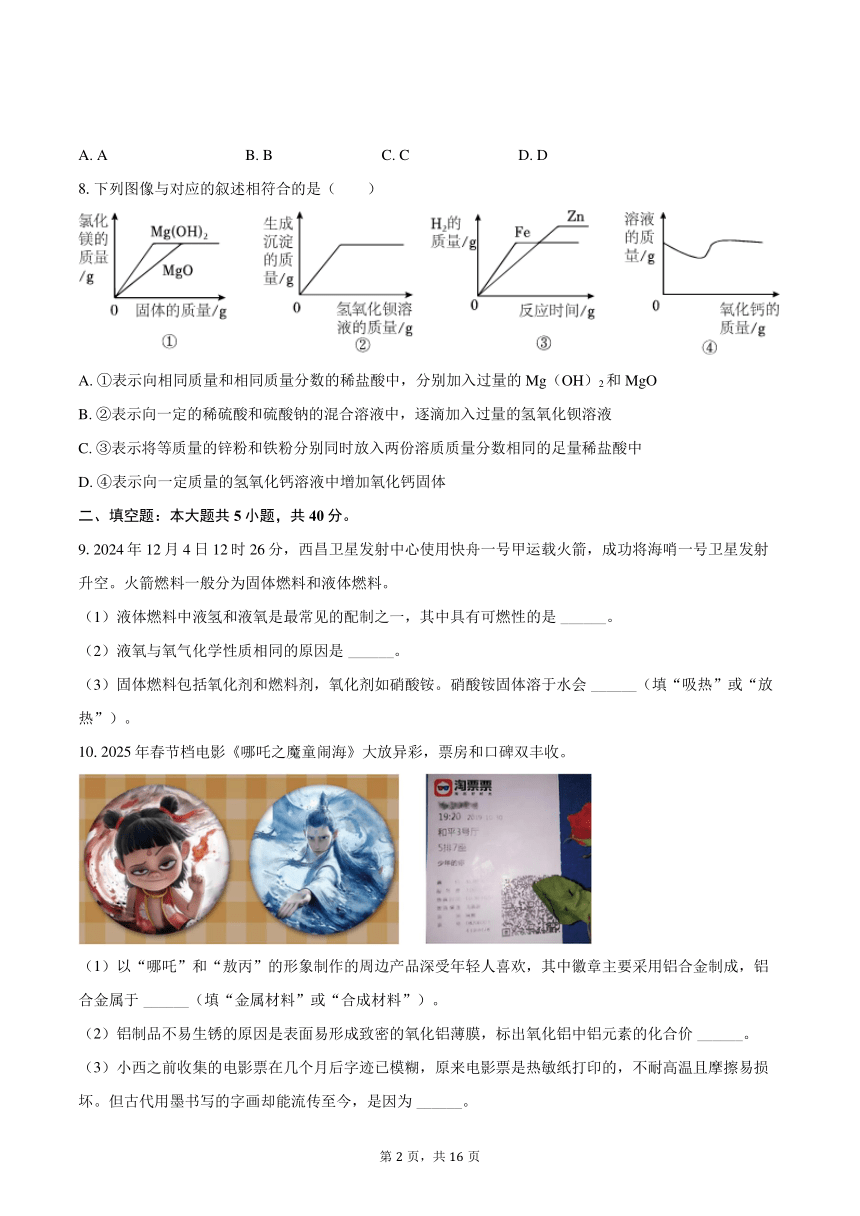

11.如图为钾在元素周期表中的信息和几种粒子的结构示意图。

(1)从图甲中获取的一条信息是 ______。

(2)图中具有相似化学性质的微粒是 ______。

(3)写出丙表示的微粒符号 ______。

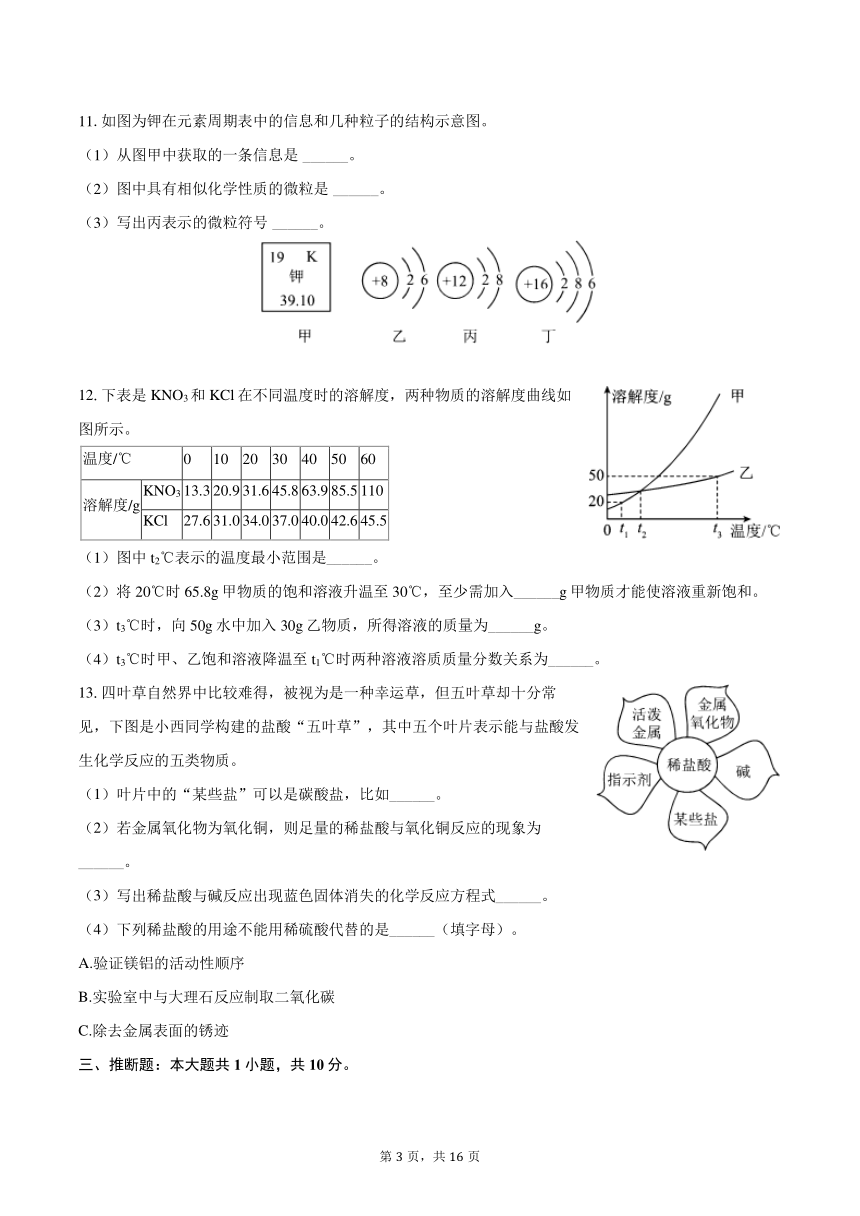

12.下表是KNO3和KCl在不同温度时的溶解度,两种物质的溶解度曲线如图所示。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60

溶解度/g KNO3 13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110

KCl 27.6 31.0 34.0 37.0 40.0 42.6 45.5

(1)图中t2℃表示的温度最小范围是______。

(2)将20℃时65.8g甲物质的饱和溶液升温至30℃,至少需加入______g甲物质才能使溶液重新饱和。

(3)t3℃时,向50g水中加入30g乙物质,所得溶液的质量为______g。

(4)t3℃时甲、乙饱和溶液降温至t1℃时两种溶液溶质质量分数关系为______。

13.四叶草自然界中比较难得,被视为是一种幸运草,但五叶草却十分常见,下图是小西同学构建的盐酸“五叶草”,其中五个叶片表示能与盐酸发生化学反应的五类物质。

(1)叶片中的“某些盐”可以是碳酸盐,比如______。

(2)若金属氧化物为氧化铜,则足量的稀盐酸与氧化铜反应的现象为______。

(3)写出稀盐酸与碱反应出现蓝色固体消失的化学反应方程式______。

(4)下列稀盐酸的用途不能用稀硫酸代替的是______(填字母)。

A.验证镁铝的活动性顺序

B.实验室中与大理石反应制取二氧化碳

C.除去金属表面的锈迹

三、推断题:本大题共1小题,共10分。

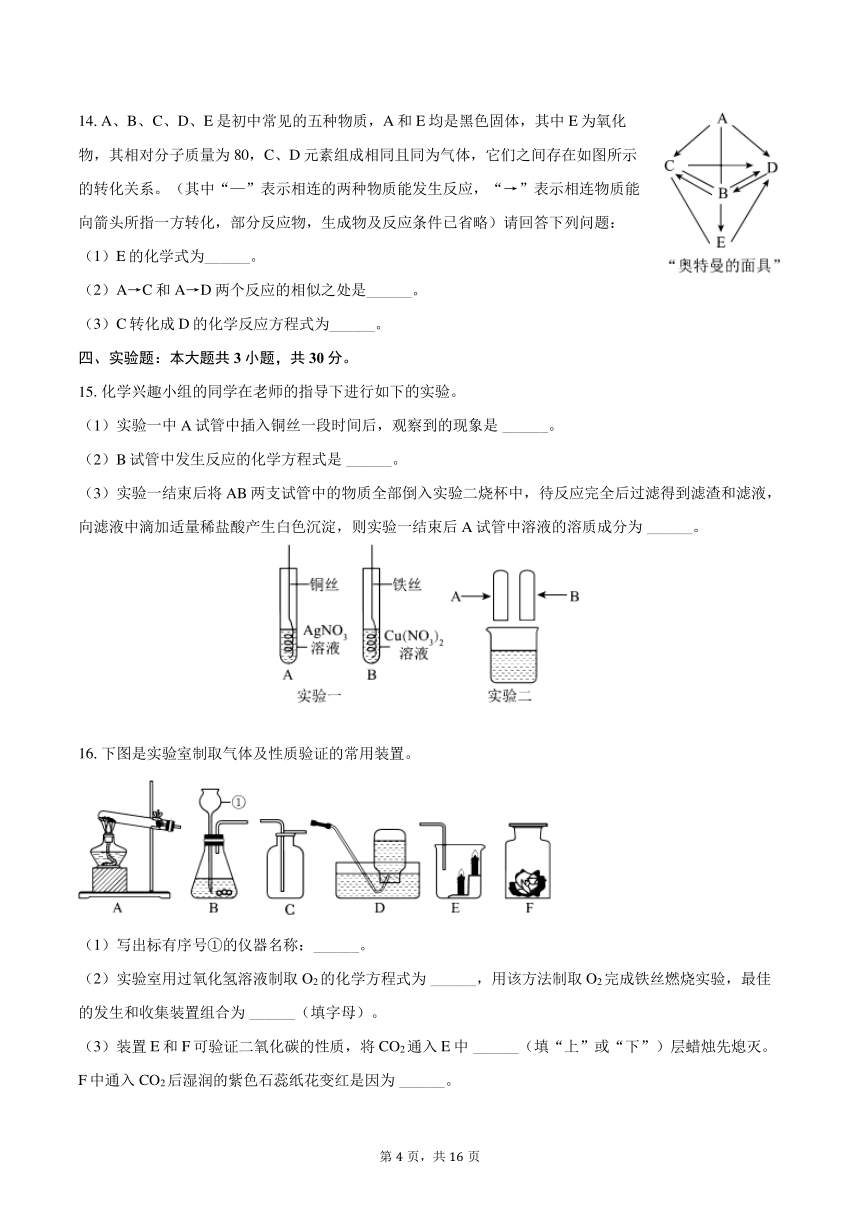

14.A、B、C、D、E是初中常见的五种物质,A和E均是黑色固体,其中E为氧化物,其相对分子质量为80,C、D元素组成相同且同为气体,它们之间存在如图所示的转化关系。(其中“—”表示相连的两种物质能发生反应,“→”表示相连物质能向箭头所指一方转化,部分反应物,生成物及反应条件已省略)请回答下列问题:

(1)E的化学式为______。

(2)A→C和A→D两个反应的相似之处是______。

(3)C转化成D的化学反应方程式为______。

四、实验题:本大题共3小题,共30分。

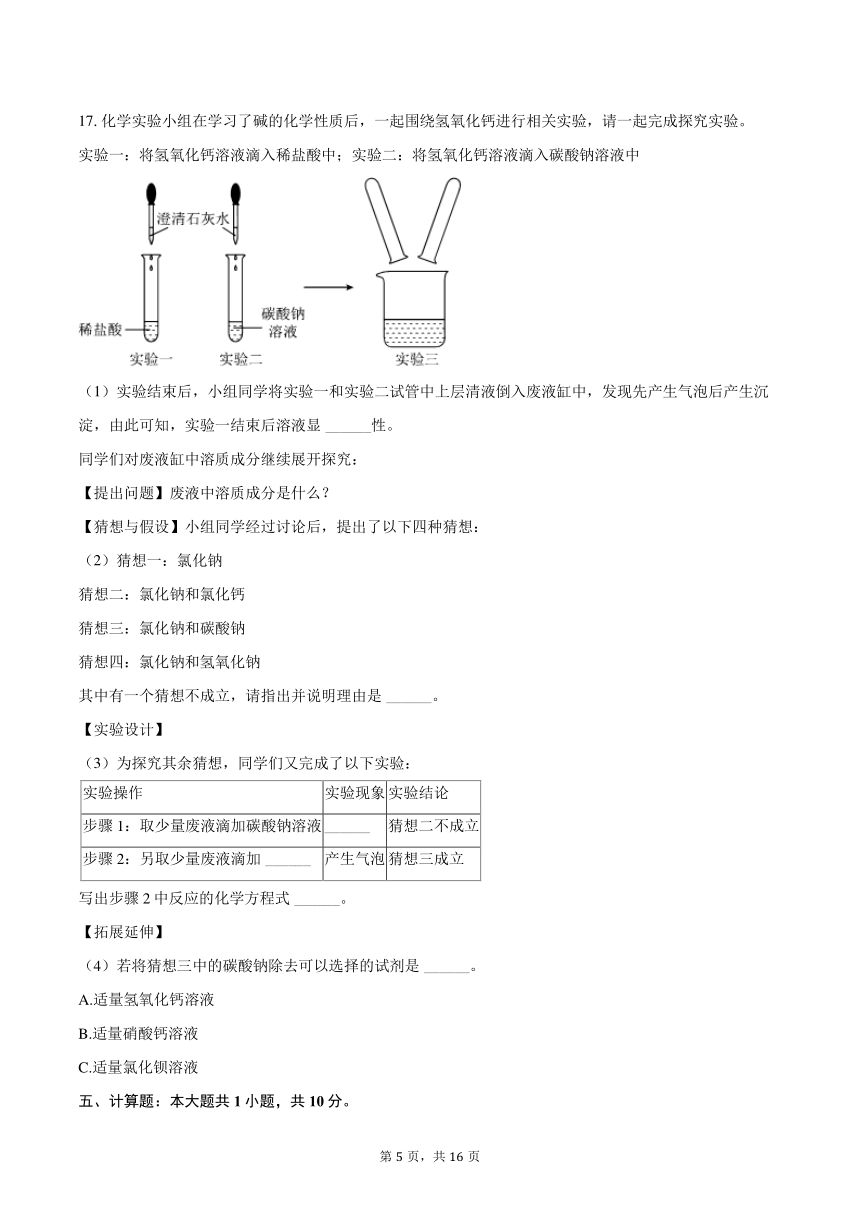

15.化学兴趣小组的同学在老师的指导下进行如下的实验。

(1)实验一中A试管中插入铜丝一段时间后,观察到的现象是 ______。

(2)B试管中发生反应的化学方程式是 ______。

(3)实验一结束后将AB两支试管中的物质全部倒入实验二烧杯中,待反应完全后过滤得到滤渣和滤液,向滤液中滴加适量稀盐酸产生白色沉淀,则实验一结束后A试管中溶液的溶质成分为 ______。

16.下图是实验室制取气体及性质验证的常用装置。

(1)写出标有序号①的仪器名称:______。

(2)实验室用过氧化氢溶液制取O2的化学方程式为 ______,用该方法制取O2完成铁丝燃烧实验,最佳的发生和收集装置组合为 ______(填字母)。

(3)装置E和F可验证二氧化碳的性质,将CO2通入E中 ______(填“上”或“下”)层蜡烛先熄灭。F中通入CO2后湿润的紫色石蕊纸花变红是因为 ______。

17.化学实验小组在学习了碱的化学性质后,一起围绕氢氧化钙进行相关实验,请一起完成探究实验。

实验一:将氢氧化钙溶液滴入稀盐酸中;实验二:将氢氧化钙溶液滴入碳酸钠溶液中

(1)实验结束后,小组同学将实验一和实验二试管中上层清液倒入废液缸中,发现先产生气泡后产生沉淀,由此可知,实验一结束后溶液显 ______性。

同学们对废液缸中溶质成分继续展开探究:

【提出问题】废液中溶质成分是什么?

【猜想与假设】小组同学经过讨论后,提出了以下四种猜想:

(2)猜想一:氯化钠

猜想二:氯化钠和氯化钙

猜想三:氯化钠和碳酸钠

猜想四:氯化钠和氢氧化钠

其中有一个猜想不成立,请指出并说明理由是 ______。

【实验设计】

(3)为探究其余猜想,同学们又完成了以下实验:

实验操作 实验现象 实验结论

步骤1:取少量废液滴加碳酸钠溶液 ______ 猜想二不成立

步骤2:另取少量废液滴加 ______ 产生气泡 猜想三成立

写出步骤2中反应的化学方程式 ______。

【拓展延伸】

(4)若将猜想三中的碳酸钠除去可以选择的试剂是 ______。

A.适量氢氧化钙溶液

B.适量硝酸钙溶液

C.适量氯化钡溶液

五、计算题:本大题共1小题,共10分。

18.取某石灰石样品25g置于锥形瓶中,加稀盐酸共计225g,充分反应后且质量不再变化时,再次称量为216.2g,完成下列分析及计算:

(1)生成气体质量为 ______g。

(2)计算该样品中碳酸钙的质量分数。

(3)若装置漏气是否影响计算结果 ______(填“是”或“否”)。

1.【答案】

【解析】解:A、刻舟求剑没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、盲人摸象没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、草船借箭,是箭插在草船上,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、火烧赤壁,燃烧生成新物质,属于化学变化;故选项正确;

故选:D。

有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

2.【答案】

【解析】解:A、羊肉中富含蛋白质,故选项不正确。

B、石榴中富含维生素,故选项正确。

C、擀面皮中富含糖类,故选项不正确。

D、木耳虽含少量维生素(如B族维生素),但主要提供膳食纤维和矿物质,并非典型的高维生素食物,故选项不正确。

故选:B。

人体需要的营养素包括糖类、油质、蛋白质、维生素、水和无机盐。

人体需要的营养所存在于各种食物中,只有均衡地摄取各种营养素,才能够促进人体健康。

3.【答案】

【解析】解:A、过期药品属于有害垃圾,要投入专门的回收箱中,故选项A不符合题意;

B、绿色出行既能节约化石能源,又能减少污染物的排放,有利于保护环境,故选项B不符合题意;

C、生活污水中含有有害物质,不能直接排放,否者会污染水体,故选项C符合题意;

D、使用环保购物袋既能节约资源,又有利于保护环境,故选项D不符合题意。

故选:C。

根据造成环境污染的原因及其防治措施来分析。

本题难度不大,掌握环保的知识是解题的关键。

4.【答案】

【解析】解:A、纯碱为碳酸钠的俗称,化学式为Na2CO3,故A正确;

B、黄铜为铜、锌合金,故B错误;

C、石灰石的主要成分为碳酸钙,故C错误;

D、氨水为混合物,其中的溶质为NH3 H2O,故D错误。

故选:A。

A.根据纯碱的俗名和化学式,进行分析;

B.根据黄铜的成分和俗名,进行分析;

C.根据石灰石的主要成分和俗名,进行分析;

D.根据氨水的俗名和化学式,进行分析。

本题主要考查常见物质的俗名和化学式。注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合常见物质的俗名和化学式进行判断。

5.【答案】

【解析】解:A、倾倒液体时,试管倾斜,标签向手心,瓶塞倒放,故A错误;

B、不能用手直接触摸试剂,故B错误;

C、禁止用燃着的酒精灯点燃另一只酒精灯,故C错误;

D、闻气体气味时,应用手轻轻扇动,使极少量气体飘入鼻孔,故D正确。

故选:D。

根据基本实验操作的正确方法以及注意事项进行分析。

本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

6.【答案】

【解析】解:A、活性炭具有吸附性,能吸附甲醛,故选项不符合题意。

B、水垢的主要成分为碳酸钙、氢氧化镁等,能和食醋反应,则可用食醋除水垢,故选项不符合题意。

C、煤气的主要成分为一氧化碳,一氧化碳难溶于水,不能预防煤气,故选项符合题意。

D、盖上锅盖能隔绝氧气,从而灭火,故选项不符合题意。

故选:C。

A、活性炭具有吸附性,能够吸附色素和异味等。

B、水垢的主要成分为碳酸钙、氢氧化镁等,食醋中的醋酸和碳酸钙反应生成醋酸钙、水和二氧化碳,和氢氧化镁反应生成醋酸镁和水。

C、煤气的主要成分为一氧化碳,一氧化碳难溶于水,有毒。

D、隔绝氧气能够灭火。

本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

7.【答案】

【解析】解:A、锌和氯化亚铁反应生成铁和氯化锌,过滤能除去铁和过量的锌,故正确;

B、氧化钙和水反应生成氢氧化钙,除去了氧化钙,故不正确;

C、铜和氧气反应生成氧化铜,既能除去杂质,也不引入新杂质,故正确;

D、木炭不和盐酸反应,铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,氯化亚铁溶液为浅绿色,且有气泡冒出,氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,氯化铜溶液为蓝色,现象不同,则能鉴别,故正确。

故选:B。

A、除杂至少要满足“不增不减”的原则,“不增”是指不增加新杂质,“不减”是指不减少目标物质的质量。

B、混合物分离则是根据混合物中各成分的性质差异进行分离。

C、除杂至少要满足“不增不减”的原则,“不增”是指不增加新杂质,“不减”是指不减少目标物质的质量。

D、鉴别物质时,首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性,再根据性质的不同,选择适当的试剂,出现不同的现象的才能鉴别。

本题难度不是很大,化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型,同时也是实验教与学的难点,明确实验原理、熟练掌握所涉及物质的性质等是正确解答本题的关键。

8.【答案】

【解析】解:A、氢氧化镁、氧化镁均能和盐酸反应生成氯化镁,但由于等质量的氢氧化镁和氧化镁中,氧化镁中的镁元素质量较大,根据反应前后元素质量不变,则氧化镁生成的氯化镁的质量较大,向相同质量和相同质量分数的稀盐酸中,根据质量守恒定律,氯元素质量相等,生成得氯化镁质量也相等,故图像不正确;

B、氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水,硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠,则加入氢氧化钡后,立即就有沉淀产生,待完全反应后,沉淀质量不变,故图像正确;

C、锌比铁活泼,则锌和盐酸的反应较快,且由于、,则等质量的铁和锌反应时,铁产生的氢气较多,故图像不正确;

D、氧化钙能和水反应生成氢氧化钙,反应过程中水的质量不断减小,溶液中的溶质结晶析出,则溶液质量减小,故图像不正确;

故选:B。

A、根据将氢氧化镁、氧化镁均能和盐酸反应生成氯化镁,但由于等质量的氢氧化镁和氧化镁中,氧化镁中的镁元素质量较大,根据反应前后元素质量不变,则氧化镁生成的氯化镁的质量较大进行分析判断;

B、根据氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水,硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠,则加入氢氧化钡后,立即就有沉淀产生进行分析判断;

C、根据等质量的铁和锌反应时,铁产生的氢气较多,进行分析判断;

D、根据氧化钙能和水反应生成氢氧化钙,反应过程中水的质量不断减小,溶液中的溶质结晶析出,则溶液质量减小进行分析判断。

本题是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题,解题的关键是结合所涉及的化学知识,正确分析各变化的过程,注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势,进而确定正确的图像。

9.【答案】

【解析】解:(1)液氢具有可燃性,液氧具有助燃性。

(2)液氧和氧气都是由氧分子构成的,即分子的构成相同,同种分子的化学性质相同。

(3)硝酸铵溶于水吸热,溶液温度会降低。

故答案为:

(1)液氢;

(2)分子的构成相同;

(3)吸热。

(1)根据氢气和氧气的化学性质,进行分析解答。

(2)根据分子的基本性质,进行分析解答。

(3)根据硝酸铵溶于水吸热,进行分析解答。

本题难度不大,了解硝酸铵溶于水吸热、分子的基本性质、氢气和氧气的化学性质等是正确解答本题的关键。

10.【答案】

【解析】解:(1)金属材料包括纯金属和合金,故铝合金属于金属材料。

(2)氧化铝中,铝元素化合价为+3价、氧元素化合价为-2价,则化学式为Al2O3,元素的化合价标注在对应元素符号的正上方,且符号在前,数字在后,则标出氧化铝中铝元素的化合价为2O3。

(3)墨中含有碳,在常温下,碳的化学性质稳定,则用墨书写的字画能保存很长时间。

故答案为:(1)金属材料;

(2)2O3;

(3)在常温下,碳的化学性质稳定。

(1)根据材料的分类来分析;

(2)根据化合物中元素化合价的表示方法来分析;

(3)根据物质的性质及其用途来分析。

本题难度不大,掌握材料的分类、元素化合价的表示方法以及碳的化学性质是解题的关键。

11.【答案】

【解析】解:(1)元素周期表单元格中,左上角的数字表示原子序数,右上角为元素符号,最下方表示元素的相对原子质量,中间为元素名称,则可知钾原子序数为19、元素为K、相对原子质量为39.10等。

(2)决定元素化学性质的为最外层电子数,乙、丁最外层电子数相同,则它们的化学性质相似。

(3)原子序数=原子的质子数,12号元素为镁元素,质子数为12,核外有10个电子,丙为带两个单位正电荷的镁离子,则丙的符号为Mg2+。

故答案为:(1)钾元素的原子序数为19。

(2)乙、丁。

(3)Mg2+。

(1)元素周期表单元格中,左上角的数字表示原子序数,右上角为元素符号,最下方表示元素的相对原子质量,中间为元素名称。

(2)决定元素化学性质的为最外层电子数。

(3)根据粒子结构来分析。

元素周期表反映了元素之间的内在联系,要注意理解和应用。

12.【答案】

【解析】解:(1)t2℃时,甲、乙溶解度曲线相交,由表中内容可知,20℃时,溶解度:硝酸钾<氯化钾,30℃时,溶解度:硝酸钾>氯化钾,所以t2℃时表示的温度最小范围为:20℃~30℃。

(2)硝酸钾的溶解度受温度影响比较大,则甲表示硝酸钾、乙表示氯化钾,20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6g,则该温度下,65.8g甲物质的饱和溶液中,溶质质量为65.8g××100%=15.8g,水的质量为65.8g-15.8g=50g,30℃时,硝酸钾的溶解度为45.8g,则该温度下,50g水中最多可溶解硝酸钾的质量为,则还需加入硝酸钾的质量为22.9g-15.8g=7.1g。

(3)t3℃时,乙的溶解度为50g,则该温度下,50g水中最多可溶解乙的质量为,则向50g水中加入30g乙物质,最多只能溶解25g乙,所得溶液的质量为50g+25g=75g。

(4)将甲、乙饱和溶液从t3℃降温至t1℃,甲、乙溶解度均减小,但溶液仍饱和,t1℃时,乙的溶解度>甲的溶解度,所以所得溶液的溶质质量分数:乙>甲。

故答案为:(1)20℃~30℃;

(2)7.1;

(3)75;

(4)乙>甲。

根据固体的溶解度表中的数据,可以查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性;可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小;可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断提纯晶体的方法。

本题难度不是很大,主要考查了固体的溶解度表所表示的意义,及根据固体的溶解度表来解决相关的问题,从而培养分析问题、解决问题的能力。

13.【答案】

【解析】解:(1)碳酸盐能和盐酸反应生成二氧化碳气体,常见的碳酸盐有碳酸钙、碳酸钠等;

(2)氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,可观察到固体溶解,溶液由无色变为蓝色;

(3)氢氧化铜为蓝色沉淀,氢氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,反应的化学方程式为:2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O;

(4)A.镁、铝均能和硫酸反应,且镁反应较快,则说明镁比铝活泼,则能用稀硫酸代替,故正确;

B.大理石中的碳酸钙和硫酸反应生成的硫酸钙微溶于水,会包裹在大理石表面,从而阻止反应进行,则不能用稀硫酸代替,故错误;

C.硫酸也能除去金属表面的锈迹,故正确;

故选:B。

故答案为:(1)碳酸钠(答案不唯一);

(2)固体溶解,溶液由无色变为蓝色;

(3)2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O;

(4)B。

(1)根据常见的碳酸盐解答;

(2)根据氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,书写实验现象;

(3)根据氢氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水书写化学方程式;

(4)根据稀盐酸和稀硫酸的区别解答。

本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

14.【答案】

【解析】A和E均是黑色固体,其中E为氧化物,其相对分子质量为80,氧化铜为黑色固体,且氧化铜的相对分子质量为64+16=80,则E为氧化铜;C、D元素组成相同且同为气体,且C能和E反应,一氧化碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,则C为一氧化碳、D为二氧化碳;碳为黑色固体,充分燃烧生成二氧化碳,不充分燃烧生成一氧化碳,则A为碳;碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,B可以和A碳、C一氧化碳反应,且B能转化为一氧化碳和二氧化碳,二氧化碳通过光合作用转化为氧气,故B为氧气,代入验证,推断合理;

(1)由分析可知,E的化学式为CuO;故答案为:CuO;

(2)A→C为碳不充分燃烧生成一氧化碳,A→D为碳充分燃烧生成二氧化碳,两个反应均是碳和氧气的反应,均属于化合反应。故答案为:均为化合反应(答案不唯一);

(3)C转化成D的反应可为一氧化碳燃烧生成二氧化碳,反应的化学方程式为:,也可为一氧化碳还原氧化铜生成铜和二氧化碳,反应的化学方程式为:。故答案为:(答案不唯一)。

A和E均是黑色固体,其中E为氧化物,其相对分子质量为80,氧化铜为黑色固体,且氧化铜的相对分子质量为64+16=80,则E为氧化铜;C、D元素组成相同且同为气体,且C能和E反应,一氧化碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,则C为一氧化碳、D为二氧化碳;碳为黑色固体,充分燃烧生成二氧化碳,不充分燃烧生成一氧化碳,则A为碳;碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,B可以和A碳、C一氧化碳反应,且B能转化为一氧化碳和二氧化碳,二氧化碳通过光合作用转化为氧气,故B为氧气,代入验证,推断合理。

题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

15.【答案】

【解析】(1)铜和硝酸银反应生成硝酸铜和银,可观察到铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色变为蓝色。

(2)B试管中铁和硝酸铜反应生成硝酸亚铁和铜,反应的化学方程式为Fe+Cu(NO3)2=Fe(NO3)2+Cu。

(3)实验一结束后将AB两支试管中的物质全部倒入实验二烧杯中,待反应完全后过滤得到滤渣和滤液,向滤液中滴加适量稀盐酸产生白色沉淀,说明滤液中含有硝酸银,硝酸银能和盐酸反应生成氯化银沉淀和硝酸,则说明实验一结束后,A试管中仍含有硝酸银,即其中的溶质成分为硝酸铜和硝酸银。

故答案为:

(1)铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色变为蓝色;

(2)Fe+Cu(NO3)2=Fe(NO3)2+Cu;

(3)硝酸铜和硝酸银。

(1)根据铜和硝酸银反应生成硝酸铜和银,进行分析解答。

(2)根据B试管中铁和硝酸铜反应生成硝酸亚铁和铜,进行分析解答。

(3)根据实验一结束后将AB两支试管中的物质全部倒入实验二烧杯中,待反应完全后过滤得到滤渣和滤液,向滤液中滴加适量稀盐酸产生白色沉淀,说明滤液中含有硝酸银,进行分析解答。

本题难度不大,熟练掌握金属的化学性质并能灵活运用是正确解答本题的关键。

16.【答案】

【解析】(1)由图可知,仪器①的名称为长颈漏斗;

(2)过氧化氢在二氧化锰催化作用下生成水和氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,该反应为固液常温反应,发生装置选B,且铁丝燃烧实验中,为了防止高温熔融物溅落,使瓶底炸裂,则集气瓶底应留少量的水,为了方便在集气瓶底部留一些水,应用排水法收集,则收集装置选D,故最佳的发生和收集装置组合为BD;

(3)二氧化碳密度比空气大,不能燃烧,也不能支持燃烧,则可观察到下层蜡烛先熄灭,由于二氧化碳能和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变红色,所以F中通入CO2后湿润的紫色石蕊纸花变红。

故答案为:(1)长颈漏斗;

(2)2H2O22H2O+O2↑;BD;

(3)下;二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变红色。

(1)根据常用仪器的名称来分析解答;

(2)根据过氧化氢在二氧化锰催化作用下生成水和氧气为固液常温反应,铁丝燃烧实验中,为了防止高温熔融物溅落,使瓶底炸裂,则集气瓶底应留少量的水来分析解答;

(3)根据二氧化碳密度比空气大,不能燃烧,也不能支持燃烧来分析解答;根据二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变红色来分析解答。

本考点主要考查了仪器的名称、气体的制取装置的选择和二氧化碳的性质,同时也考查了化学方程式的书写等,综合性比较强。

17.【答案】

【解析】(1)实验一中,氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,实验二中,氢氧化钙和碳酸钠反应生成氢氧化钠和碳酸钙沉淀,而盐酸能和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,由于先产生气泡后产生沉淀,则说明实验一中盐酸有剩余,实验二中碳酸钠有剩余,即实验一结束后溶液中的溶质为氯化钙和氯化氢,溶液显酸性;

(2)混合时,盐酸会先和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,待氢氧化钠完全反应后,盐酸才和碳酸钠反应生成氯化钙、水和二氧化碳,则反应后滤液中一定不含氢氧化钠,即猜想四不成立;

(3)步骤1:碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,结论为猜想二不成立,则没有明显现象产生;

步骤2:碳酸钠能和酸反应生成二氧化碳气体,则可滴加稀盐酸或稀硫酸,若滴加的为盐酸,碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,若滴加的为稀硫酸,碳酸钠和稀硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑;

(4)A、碳酸钠能和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,会产生新杂质氢氧化钠,故A不符合题意;

B、碳酸钠和硝酸钙反应生成碳酸钙沉淀和硝酸钠,会产生新杂质硝酸钠,故B不符合题意;

C、碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,既能除去杂质,也不引入新杂质,故C符合题意;

故答案为:(1)酸;

(2)猜想四不成立,盐酸先和氢氧化钠反应,后和碳酸钠反应;

(3)步骤1:无明显现象;

步骤2:稀盐酸或稀硫酸;Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑或Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑;

(4)C。

(1)根据盐酸能和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,再结合实验现象来分析解答;

(2)根据盐酸会先和氢氧化钠反应生成氯化钠和水来分析解答;

(3)根据碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠来分析解答;根据碳酸钠能和盐酸反应生成二氧化碳气体来分析解答;根据碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,碳酸钠和稀硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水来分析解答;

(4)根据除杂的要求和物质的性质来分析解答。

在解此类题时,首先要将题中的知识认知透,然后结合学过的知识进行解答。

18.【答案】

【解析】(1)石灰石的主要成分是碳酸钙,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,根据质量守恒定律,生成二氧化碳气体的质量为225g-216.2g=8.8g;

(2)设样品中碳酸钙的质量为x,

CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O

100 44

x 8.8g

=

x=20g

该样品中碳酸钙的质量分数为×100%=80%,

答:该样品中碳酸钙的质量分数为80%;

(3)碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,二氧化碳气体逸出,根据质量守恒定律,最终总质量减少的质量即为生成二氧化碳的质量,即使装置漏气,最终总质量差仍等于二氧化碳的质量,因此不影响计算结果。

(1)根据反应前后物质的总质量不变来分析解答;

(2)根据二氧化碳的质量和方程式来分析解答;

(3)根据质量守恒定律,最终总质量减少的质量即为生成二氧化碳的质量来分析解答

本题主要考查化学方程式的计算,在根据化学方程式计算时,第一要正确书写化学方程式,第二要使用正确的数据,第三计算过程要完整。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共8小题,共58分。

1.下列成语或典故中属于化学变化的是( )

A. 刻舟求剑 B. 盲人摸象 C. 草船借箭 D. 火烧赤壁

2.陕西不仅文化底蕴深厚,物产同样丰富,以下特产中富含维生素的是( )

A. 衡山羊肉 B. 临潼石榴 C. 宝鸡擀面皮 D. 柞水木耳

3.下列模拟的生活场景不符合人与自然和谐发展的是( )

A. 过期药品投入专门回收箱 B. 较短行程使用公交或单车

C. 生活污水泼到干枯的草坪 D. 超市采购使用环保购物袋

4.下列每组物质中俗名对应正确的是( )

A. 纯碱:Na2CO3 B. 黄铜:Cu C. 石灰石:CaO D. 氨水:NH3 H2O

5.下列基础实验操作中正确的是( )

A. 倾倒溶液 B. 取用固体试剂

C. 点燃酒精灯 D. 闻气体气味

6.应用化学知识解决下列生活问题,其中方案不合理的是( )

A. 净化装修后的室内空气,放入活性炭包 B. 除去水壶中的水垢,加食醋后摇一摇

C. 避免煤炉取暖煤气中毒,室内放一盆水 D. 炒菜锅着火,迅速盖上锅盖

7.以下有关实验方案和操作不正确的是( )

选项 实验目的 实验设计

A 除去氯化锌溶液中氯化亚铁 加入过量的锌粉后过滤

B 分离氧化钙和碳酸钙固体 加水溶解后过滤

C 除去氮气中混有的氧气 通过灼热的铜网

D 鉴别木炭粉、铁粉和氧化铜粉末 分别加入到足量稀盐酸中

A. A B. B C. C D. D

8.下列图像与对应的叙述相符合的是( )

A. ①表示向相同质量和相同质量分数的稀盐酸中,分别加入过量的Mg(OH)2和MgO

B. ②表示向一定的稀硫酸和硫酸钠的混合溶液中,逐滴加入过量的氢氧化钡溶液

C. ③表示将等质量的锌粉和铁粉分别同时放入两份溶质质量分数相同的足量稀盐酸中

D. ④表示向一定质量的氢氧化钙溶液中增加氧化钙固体

二、填空题:本大题共5小题,共40分。

9.2024年12月4日12时26分,西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭,成功将海哨一号卫星发射升空。火箭燃料一般分为固体燃料和液体燃料。

(1)液体燃料中液氢和液氧是最常见的配制之一,其中具有可燃性的是 ______。

(2)液氧与氧气化学性质相同的原因是 ______。

(3)固体燃料包括氧化剂和燃料剂,氧化剂如硝酸铵。硝酸铵固体溶于水会 ______(填“吸热”或“放热”)。

10.2025年春节档电影《哪吒之魔童闹海》大放异彩,票房和口碑双丰收。

(1)以“哪吒”和“敖丙”的形象制作的周边产品深受年轻人喜欢,其中徽章主要采用铝合金制成,铝合金属于 ______(填“金属材料”或“合成材料”)。

(2)铝制品不易生锈的原因是表面易形成致密的氧化铝薄膜,标出氧化铝中铝元素的化合价 ______。

(3)小西之前收集的电影票在几个月后字迹已模糊,原来电影票是热敏纸打印的,不耐高温且摩擦易损坏。但古代用墨书写的字画却能流传至今,是因为 ______。

11.如图为钾在元素周期表中的信息和几种粒子的结构示意图。

(1)从图甲中获取的一条信息是 ______。

(2)图中具有相似化学性质的微粒是 ______。

(3)写出丙表示的微粒符号 ______。

12.下表是KNO3和KCl在不同温度时的溶解度,两种物质的溶解度曲线如图所示。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60

溶解度/g KNO3 13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110

KCl 27.6 31.0 34.0 37.0 40.0 42.6 45.5

(1)图中t2℃表示的温度最小范围是______。

(2)将20℃时65.8g甲物质的饱和溶液升温至30℃,至少需加入______g甲物质才能使溶液重新饱和。

(3)t3℃时,向50g水中加入30g乙物质,所得溶液的质量为______g。

(4)t3℃时甲、乙饱和溶液降温至t1℃时两种溶液溶质质量分数关系为______。

13.四叶草自然界中比较难得,被视为是一种幸运草,但五叶草却十分常见,下图是小西同学构建的盐酸“五叶草”,其中五个叶片表示能与盐酸发生化学反应的五类物质。

(1)叶片中的“某些盐”可以是碳酸盐,比如______。

(2)若金属氧化物为氧化铜,则足量的稀盐酸与氧化铜反应的现象为______。

(3)写出稀盐酸与碱反应出现蓝色固体消失的化学反应方程式______。

(4)下列稀盐酸的用途不能用稀硫酸代替的是______(填字母)。

A.验证镁铝的活动性顺序

B.实验室中与大理石反应制取二氧化碳

C.除去金属表面的锈迹

三、推断题:本大题共1小题,共10分。

14.A、B、C、D、E是初中常见的五种物质,A和E均是黑色固体,其中E为氧化物,其相对分子质量为80,C、D元素组成相同且同为气体,它们之间存在如图所示的转化关系。(其中“—”表示相连的两种物质能发生反应,“→”表示相连物质能向箭头所指一方转化,部分反应物,生成物及反应条件已省略)请回答下列问题:

(1)E的化学式为______。

(2)A→C和A→D两个反应的相似之处是______。

(3)C转化成D的化学反应方程式为______。

四、实验题:本大题共3小题,共30分。

15.化学兴趣小组的同学在老师的指导下进行如下的实验。

(1)实验一中A试管中插入铜丝一段时间后,观察到的现象是 ______。

(2)B试管中发生反应的化学方程式是 ______。

(3)实验一结束后将AB两支试管中的物质全部倒入实验二烧杯中,待反应完全后过滤得到滤渣和滤液,向滤液中滴加适量稀盐酸产生白色沉淀,则实验一结束后A试管中溶液的溶质成分为 ______。

16.下图是实验室制取气体及性质验证的常用装置。

(1)写出标有序号①的仪器名称:______。

(2)实验室用过氧化氢溶液制取O2的化学方程式为 ______,用该方法制取O2完成铁丝燃烧实验,最佳的发生和收集装置组合为 ______(填字母)。

(3)装置E和F可验证二氧化碳的性质,将CO2通入E中 ______(填“上”或“下”)层蜡烛先熄灭。F中通入CO2后湿润的紫色石蕊纸花变红是因为 ______。

17.化学实验小组在学习了碱的化学性质后,一起围绕氢氧化钙进行相关实验,请一起完成探究实验。

实验一:将氢氧化钙溶液滴入稀盐酸中;实验二:将氢氧化钙溶液滴入碳酸钠溶液中

(1)实验结束后,小组同学将实验一和实验二试管中上层清液倒入废液缸中,发现先产生气泡后产生沉淀,由此可知,实验一结束后溶液显 ______性。

同学们对废液缸中溶质成分继续展开探究:

【提出问题】废液中溶质成分是什么?

【猜想与假设】小组同学经过讨论后,提出了以下四种猜想:

(2)猜想一:氯化钠

猜想二:氯化钠和氯化钙

猜想三:氯化钠和碳酸钠

猜想四:氯化钠和氢氧化钠

其中有一个猜想不成立,请指出并说明理由是 ______。

【实验设计】

(3)为探究其余猜想,同学们又完成了以下实验:

实验操作 实验现象 实验结论

步骤1:取少量废液滴加碳酸钠溶液 ______ 猜想二不成立

步骤2:另取少量废液滴加 ______ 产生气泡 猜想三成立

写出步骤2中反应的化学方程式 ______。

【拓展延伸】

(4)若将猜想三中的碳酸钠除去可以选择的试剂是 ______。

A.适量氢氧化钙溶液

B.适量硝酸钙溶液

C.适量氯化钡溶液

五、计算题:本大题共1小题,共10分。

18.取某石灰石样品25g置于锥形瓶中,加稀盐酸共计225g,充分反应后且质量不再变化时,再次称量为216.2g,完成下列分析及计算:

(1)生成气体质量为 ______g。

(2)计算该样品中碳酸钙的质量分数。

(3)若装置漏气是否影响计算结果 ______(填“是”或“否”)。

1.【答案】

【解析】解:A、刻舟求剑没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、盲人摸象没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、草船借箭,是箭插在草船上,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、火烧赤壁,燃烧生成新物质,属于化学变化;故选项正确;

故选:D。

有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

2.【答案】

【解析】解:A、羊肉中富含蛋白质,故选项不正确。

B、石榴中富含维生素,故选项正确。

C、擀面皮中富含糖类,故选项不正确。

D、木耳虽含少量维生素(如B族维生素),但主要提供膳食纤维和矿物质,并非典型的高维生素食物,故选项不正确。

故选:B。

人体需要的营养素包括糖类、油质、蛋白质、维生素、水和无机盐。

人体需要的营养所存在于各种食物中,只有均衡地摄取各种营养素,才能够促进人体健康。

3.【答案】

【解析】解:A、过期药品属于有害垃圾,要投入专门的回收箱中,故选项A不符合题意;

B、绿色出行既能节约化石能源,又能减少污染物的排放,有利于保护环境,故选项B不符合题意;

C、生活污水中含有有害物质,不能直接排放,否者会污染水体,故选项C符合题意;

D、使用环保购物袋既能节约资源,又有利于保护环境,故选项D不符合题意。

故选:C。

根据造成环境污染的原因及其防治措施来分析。

本题难度不大,掌握环保的知识是解题的关键。

4.【答案】

【解析】解:A、纯碱为碳酸钠的俗称,化学式为Na2CO3,故A正确;

B、黄铜为铜、锌合金,故B错误;

C、石灰石的主要成分为碳酸钙,故C错误;

D、氨水为混合物,其中的溶质为NH3 H2O,故D错误。

故选:A。

A.根据纯碱的俗名和化学式,进行分析;

B.根据黄铜的成分和俗名,进行分析;

C.根据石灰石的主要成分和俗名,进行分析;

D.根据氨水的俗名和化学式,进行分析。

本题主要考查常见物质的俗名和化学式。注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合常见物质的俗名和化学式进行判断。

5.【答案】

【解析】解:A、倾倒液体时,试管倾斜,标签向手心,瓶塞倒放,故A错误;

B、不能用手直接触摸试剂,故B错误;

C、禁止用燃着的酒精灯点燃另一只酒精灯,故C错误;

D、闻气体气味时,应用手轻轻扇动,使极少量气体飘入鼻孔,故D正确。

故选:D。

根据基本实验操作的正确方法以及注意事项进行分析。

本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

6.【答案】

【解析】解:A、活性炭具有吸附性,能吸附甲醛,故选项不符合题意。

B、水垢的主要成分为碳酸钙、氢氧化镁等,能和食醋反应,则可用食醋除水垢,故选项不符合题意。

C、煤气的主要成分为一氧化碳,一氧化碳难溶于水,不能预防煤气,故选项符合题意。

D、盖上锅盖能隔绝氧气,从而灭火,故选项不符合题意。

故选:C。

A、活性炭具有吸附性,能够吸附色素和异味等。

B、水垢的主要成分为碳酸钙、氢氧化镁等,食醋中的醋酸和碳酸钙反应生成醋酸钙、水和二氧化碳,和氢氧化镁反应生成醋酸镁和水。

C、煤气的主要成分为一氧化碳,一氧化碳难溶于水,有毒。

D、隔绝氧气能够灭火。

本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

7.【答案】

【解析】解:A、锌和氯化亚铁反应生成铁和氯化锌,过滤能除去铁和过量的锌,故正确;

B、氧化钙和水反应生成氢氧化钙,除去了氧化钙,故不正确;

C、铜和氧气反应生成氧化铜,既能除去杂质,也不引入新杂质,故正确;

D、木炭不和盐酸反应,铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,氯化亚铁溶液为浅绿色,且有气泡冒出,氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,氯化铜溶液为蓝色,现象不同,则能鉴别,故正确。

故选:B。

A、除杂至少要满足“不增不减”的原则,“不增”是指不增加新杂质,“不减”是指不减少目标物质的质量。

B、混合物分离则是根据混合物中各成分的性质差异进行分离。

C、除杂至少要满足“不增不减”的原则,“不增”是指不增加新杂质,“不减”是指不减少目标物质的质量。

D、鉴别物质时,首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性,再根据性质的不同,选择适当的试剂,出现不同的现象的才能鉴别。

本题难度不是很大,化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型,同时也是实验教与学的难点,明确实验原理、熟练掌握所涉及物质的性质等是正确解答本题的关键。

8.【答案】

【解析】解:A、氢氧化镁、氧化镁均能和盐酸反应生成氯化镁,但由于等质量的氢氧化镁和氧化镁中,氧化镁中的镁元素质量较大,根据反应前后元素质量不变,则氧化镁生成的氯化镁的质量较大,向相同质量和相同质量分数的稀盐酸中,根据质量守恒定律,氯元素质量相等,生成得氯化镁质量也相等,故图像不正确;

B、氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水,硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠,则加入氢氧化钡后,立即就有沉淀产生,待完全反应后,沉淀质量不变,故图像正确;

C、锌比铁活泼,则锌和盐酸的反应较快,且由于、,则等质量的铁和锌反应时,铁产生的氢气较多,故图像不正确;

D、氧化钙能和水反应生成氢氧化钙,反应过程中水的质量不断减小,溶液中的溶质结晶析出,则溶液质量减小,故图像不正确;

故选:B。

A、根据将氢氧化镁、氧化镁均能和盐酸反应生成氯化镁,但由于等质量的氢氧化镁和氧化镁中,氧化镁中的镁元素质量较大,根据反应前后元素质量不变,则氧化镁生成的氯化镁的质量较大进行分析判断;

B、根据氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水,硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠,则加入氢氧化钡后,立即就有沉淀产生进行分析判断;

C、根据等质量的铁和锌反应时,铁产生的氢气较多,进行分析判断;

D、根据氧化钙能和水反应生成氢氧化钙,反应过程中水的质量不断减小,溶液中的溶质结晶析出,则溶液质量减小进行分析判断。

本题是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题,解题的关键是结合所涉及的化学知识,正确分析各变化的过程,注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势,进而确定正确的图像。

9.【答案】

【解析】解:(1)液氢具有可燃性,液氧具有助燃性。

(2)液氧和氧气都是由氧分子构成的,即分子的构成相同,同种分子的化学性质相同。

(3)硝酸铵溶于水吸热,溶液温度会降低。

故答案为:

(1)液氢;

(2)分子的构成相同;

(3)吸热。

(1)根据氢气和氧气的化学性质,进行分析解答。

(2)根据分子的基本性质,进行分析解答。

(3)根据硝酸铵溶于水吸热,进行分析解答。

本题难度不大,了解硝酸铵溶于水吸热、分子的基本性质、氢气和氧气的化学性质等是正确解答本题的关键。

10.【答案】

【解析】解:(1)金属材料包括纯金属和合金,故铝合金属于金属材料。

(2)氧化铝中,铝元素化合价为+3价、氧元素化合价为-2价,则化学式为Al2O3,元素的化合价标注在对应元素符号的正上方,且符号在前,数字在后,则标出氧化铝中铝元素的化合价为2O3。

(3)墨中含有碳,在常温下,碳的化学性质稳定,则用墨书写的字画能保存很长时间。

故答案为:(1)金属材料;

(2)2O3;

(3)在常温下,碳的化学性质稳定。

(1)根据材料的分类来分析;

(2)根据化合物中元素化合价的表示方法来分析;

(3)根据物质的性质及其用途来分析。

本题难度不大,掌握材料的分类、元素化合价的表示方法以及碳的化学性质是解题的关键。

11.【答案】

【解析】解:(1)元素周期表单元格中,左上角的数字表示原子序数,右上角为元素符号,最下方表示元素的相对原子质量,中间为元素名称,则可知钾原子序数为19、元素为K、相对原子质量为39.10等。

(2)决定元素化学性质的为最外层电子数,乙、丁最外层电子数相同,则它们的化学性质相似。

(3)原子序数=原子的质子数,12号元素为镁元素,质子数为12,核外有10个电子,丙为带两个单位正电荷的镁离子,则丙的符号为Mg2+。

故答案为:(1)钾元素的原子序数为19。

(2)乙、丁。

(3)Mg2+。

(1)元素周期表单元格中,左上角的数字表示原子序数,右上角为元素符号,最下方表示元素的相对原子质量,中间为元素名称。

(2)决定元素化学性质的为最外层电子数。

(3)根据粒子结构来分析。

元素周期表反映了元素之间的内在联系,要注意理解和应用。

12.【答案】

【解析】解:(1)t2℃时,甲、乙溶解度曲线相交,由表中内容可知,20℃时,溶解度:硝酸钾<氯化钾,30℃时,溶解度:硝酸钾>氯化钾,所以t2℃时表示的温度最小范围为:20℃~30℃。

(2)硝酸钾的溶解度受温度影响比较大,则甲表示硝酸钾、乙表示氯化钾,20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6g,则该温度下,65.8g甲物质的饱和溶液中,溶质质量为65.8g××100%=15.8g,水的质量为65.8g-15.8g=50g,30℃时,硝酸钾的溶解度为45.8g,则该温度下,50g水中最多可溶解硝酸钾的质量为,则还需加入硝酸钾的质量为22.9g-15.8g=7.1g。

(3)t3℃时,乙的溶解度为50g,则该温度下,50g水中最多可溶解乙的质量为,则向50g水中加入30g乙物质,最多只能溶解25g乙,所得溶液的质量为50g+25g=75g。

(4)将甲、乙饱和溶液从t3℃降温至t1℃,甲、乙溶解度均减小,但溶液仍饱和,t1℃时,乙的溶解度>甲的溶解度,所以所得溶液的溶质质量分数:乙>甲。

故答案为:(1)20℃~30℃;

(2)7.1;

(3)75;

(4)乙>甲。

根据固体的溶解度表中的数据,可以查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性;可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小;可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断提纯晶体的方法。

本题难度不是很大,主要考查了固体的溶解度表所表示的意义,及根据固体的溶解度表来解决相关的问题,从而培养分析问题、解决问题的能力。

13.【答案】

【解析】解:(1)碳酸盐能和盐酸反应生成二氧化碳气体,常见的碳酸盐有碳酸钙、碳酸钠等;

(2)氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,可观察到固体溶解,溶液由无色变为蓝色;

(3)氢氧化铜为蓝色沉淀,氢氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,反应的化学方程式为:2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O;

(4)A.镁、铝均能和硫酸反应,且镁反应较快,则说明镁比铝活泼,则能用稀硫酸代替,故正确;

B.大理石中的碳酸钙和硫酸反应生成的硫酸钙微溶于水,会包裹在大理石表面,从而阻止反应进行,则不能用稀硫酸代替,故错误;

C.硫酸也能除去金属表面的锈迹,故正确;

故选:B。

故答案为:(1)碳酸钠(答案不唯一);

(2)固体溶解,溶液由无色变为蓝色;

(3)2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O;

(4)B。

(1)根据常见的碳酸盐解答;

(2)根据氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,书写实验现象;

(3)根据氢氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水书写化学方程式;

(4)根据稀盐酸和稀硫酸的区别解答。

本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

14.【答案】

【解析】A和E均是黑色固体,其中E为氧化物,其相对分子质量为80,氧化铜为黑色固体,且氧化铜的相对分子质量为64+16=80,则E为氧化铜;C、D元素组成相同且同为气体,且C能和E反应,一氧化碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,则C为一氧化碳、D为二氧化碳;碳为黑色固体,充分燃烧生成二氧化碳,不充分燃烧生成一氧化碳,则A为碳;碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,B可以和A碳、C一氧化碳反应,且B能转化为一氧化碳和二氧化碳,二氧化碳通过光合作用转化为氧气,故B为氧气,代入验证,推断合理;

(1)由分析可知,E的化学式为CuO;故答案为:CuO;

(2)A→C为碳不充分燃烧生成一氧化碳,A→D为碳充分燃烧生成二氧化碳,两个反应均是碳和氧气的反应,均属于化合反应。故答案为:均为化合反应(答案不唯一);

(3)C转化成D的反应可为一氧化碳燃烧生成二氧化碳,反应的化学方程式为:,也可为一氧化碳还原氧化铜生成铜和二氧化碳,反应的化学方程式为:。故答案为:(答案不唯一)。

A和E均是黑色固体,其中E为氧化物,其相对分子质量为80,氧化铜为黑色固体,且氧化铜的相对分子质量为64+16=80,则E为氧化铜;C、D元素组成相同且同为气体,且C能和E反应,一氧化碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,则C为一氧化碳、D为二氧化碳;碳为黑色固体,充分燃烧生成二氧化碳,不充分燃烧生成一氧化碳,则A为碳;碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,B可以和A碳、C一氧化碳反应,且B能转化为一氧化碳和二氧化碳,二氧化碳通过光合作用转化为氧气,故B为氧气,代入验证,推断合理。

题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

15.【答案】

【解析】(1)铜和硝酸银反应生成硝酸铜和银,可观察到铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色变为蓝色。

(2)B试管中铁和硝酸铜反应生成硝酸亚铁和铜,反应的化学方程式为Fe+Cu(NO3)2=Fe(NO3)2+Cu。

(3)实验一结束后将AB两支试管中的物质全部倒入实验二烧杯中,待反应完全后过滤得到滤渣和滤液,向滤液中滴加适量稀盐酸产生白色沉淀,说明滤液中含有硝酸银,硝酸银能和盐酸反应生成氯化银沉淀和硝酸,则说明实验一结束后,A试管中仍含有硝酸银,即其中的溶质成分为硝酸铜和硝酸银。

故答案为:

(1)铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色变为蓝色;

(2)Fe+Cu(NO3)2=Fe(NO3)2+Cu;

(3)硝酸铜和硝酸银。

(1)根据铜和硝酸银反应生成硝酸铜和银,进行分析解答。

(2)根据B试管中铁和硝酸铜反应生成硝酸亚铁和铜,进行分析解答。

(3)根据实验一结束后将AB两支试管中的物质全部倒入实验二烧杯中,待反应完全后过滤得到滤渣和滤液,向滤液中滴加适量稀盐酸产生白色沉淀,说明滤液中含有硝酸银,进行分析解答。

本题难度不大,熟练掌握金属的化学性质并能灵活运用是正确解答本题的关键。

16.【答案】

【解析】(1)由图可知,仪器①的名称为长颈漏斗;

(2)过氧化氢在二氧化锰催化作用下生成水和氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,该反应为固液常温反应,发生装置选B,且铁丝燃烧实验中,为了防止高温熔融物溅落,使瓶底炸裂,则集气瓶底应留少量的水,为了方便在集气瓶底部留一些水,应用排水法收集,则收集装置选D,故最佳的发生和收集装置组合为BD;

(3)二氧化碳密度比空气大,不能燃烧,也不能支持燃烧,则可观察到下层蜡烛先熄灭,由于二氧化碳能和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变红色,所以F中通入CO2后湿润的紫色石蕊纸花变红。

故答案为:(1)长颈漏斗;

(2)2H2O22H2O+O2↑;BD;

(3)下;二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变红色。

(1)根据常用仪器的名称来分析解答;

(2)根据过氧化氢在二氧化锰催化作用下生成水和氧气为固液常温反应,铁丝燃烧实验中,为了防止高温熔融物溅落,使瓶底炸裂,则集气瓶底应留少量的水来分析解答;

(3)根据二氧化碳密度比空气大,不能燃烧,也不能支持燃烧来分析解答;根据二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变红色来分析解答。

本考点主要考查了仪器的名称、气体的制取装置的选择和二氧化碳的性质,同时也考查了化学方程式的书写等,综合性比较强。

17.【答案】

【解析】(1)实验一中,氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,实验二中,氢氧化钙和碳酸钠反应生成氢氧化钠和碳酸钙沉淀,而盐酸能和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,由于先产生气泡后产生沉淀,则说明实验一中盐酸有剩余,实验二中碳酸钠有剩余,即实验一结束后溶液中的溶质为氯化钙和氯化氢,溶液显酸性;

(2)混合时,盐酸会先和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,待氢氧化钠完全反应后,盐酸才和碳酸钠反应生成氯化钙、水和二氧化碳,则反应后滤液中一定不含氢氧化钠,即猜想四不成立;

(3)步骤1:碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,结论为猜想二不成立,则没有明显现象产生;

步骤2:碳酸钠能和酸反应生成二氧化碳气体,则可滴加稀盐酸或稀硫酸,若滴加的为盐酸,碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,若滴加的为稀硫酸,碳酸钠和稀硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑;

(4)A、碳酸钠能和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,会产生新杂质氢氧化钠,故A不符合题意;

B、碳酸钠和硝酸钙反应生成碳酸钙沉淀和硝酸钠,会产生新杂质硝酸钠,故B不符合题意;

C、碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,既能除去杂质,也不引入新杂质,故C符合题意;

故答案为:(1)酸;

(2)猜想四不成立,盐酸先和氢氧化钠反应,后和碳酸钠反应;

(3)步骤1:无明显现象;

步骤2:稀盐酸或稀硫酸;Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑或Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑;

(4)C。

(1)根据盐酸能和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,再结合实验现象来分析解答;

(2)根据盐酸会先和氢氧化钠反应生成氯化钠和水来分析解答;

(3)根据碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠来分析解答;根据碳酸钠能和盐酸反应生成二氧化碳气体来分析解答;根据碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,碳酸钠和稀硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水来分析解答;

(4)根据除杂的要求和物质的性质来分析解答。

在解此类题时,首先要将题中的知识认知透,然后结合学过的知识进行解答。

18.【答案】

【解析】(1)石灰石的主要成分是碳酸钙,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,根据质量守恒定律,生成二氧化碳气体的质量为225g-216.2g=8.8g;

(2)设样品中碳酸钙的质量为x,

CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O

100 44

x 8.8g

=

x=20g

该样品中碳酸钙的质量分数为×100%=80%,

答:该样品中碳酸钙的质量分数为80%;

(3)碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,二氧化碳气体逸出,根据质量守恒定律,最终总质量减少的质量即为生成二氧化碳的质量,即使装置漏气,最终总质量差仍等于二氧化碳的质量,因此不影响计算结果。

(1)根据反应前后物质的总质量不变来分析解答;

(2)根据二氧化碳的质量和方程式来分析解答;

(3)根据质量守恒定律,最终总质量减少的质量即为生成二氧化碳的质量来分析解答

本题主要考查化学方程式的计算,在根据化学方程式计算时,第一要正确书写化学方程式,第二要使用正确的数据,第三计算过程要完整。

第1页,共1页

同课章节目录