湖北省荆州市沙市中学2026届高三上学期8月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省荆州市沙市中学2026届高三上学期8月月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-19 14:38:23 | ||

图片预览

文档简介

2025—2026学年度上学期2023级

8月月考历史试卷

考试时间:2025年8月15日

一、选择题:本大题共15小题,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优 B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好 D.汉族高门控制南北政权

2.据如表可知,北魏意在( )

出处 相关内容

《魏书·律历志》 音律由黄帝创设,三代“共行”;汉、魏、晋予以革新与校改;北魏“太和中,诏中书监高闾修正音律”。

《魏书·官氏志》 太和中,“高祖诏群僚议定百官,著于令……降车、骠将军,侍中,黄门秩,依魏晋旧事”。

A.弥合南北文化差异 B.承继中原王朝正统

C.革新传统修史体例 D.加速民族交融进程

3.东晋时开始以品级评定围棋手,王导被评为第五品。南朝宋设置棋手品评机构,以宗室刘休仁为围棋大中正、琅琊王抗等人为小中正,宋明帝被中正评为第三品。南朝梁多次编撰《棋品》,为当时棋手排定品级次序。以上史实可以用来说明( )

A.九品中正制增设棋艺品评 B.社会崇尚以品级评定人才

C.门第是品评棋手主要标准 D.围棋风靡于当时上流社会

4.表1是北魏皇族女性墓志的部分内容。

表1

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子。

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性。

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国。

表1反映了当时( )

A.门第观念得到强化 B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承 D.儒家伦理道德得到认同

5.吐鲁番出土的文书中有一份盖有唐代官印的交河郡物价表,记载了米面行、铛釜行、帛练行等各种行铺所售商品,商品按品质分为上、次、下三等,依等标价。《唐六典·两京诸市署》记载:“京都诸市令,掌百族交易之事……以三贾均市。(原注:精为上贾,次为中贾,粗为下贾。)”这两条史料互证,可知唐代吐鲁番( )

A.行铺林立商品多样 B.推行了羁縻府州管理体制

C.商品价格同于内地 D.实施中央制定的市场制度

6.唐代河朔地区藩镇割据的节度使,一度热衷于阅读《春秋》《左传》,并以春秋时期的诸侯自比。据此可知,当时( )

A.中央朝廷丧失权威 B.儒家理念深入人心

C.崇文抑武风气渐显 D.一统秩序受到挑战

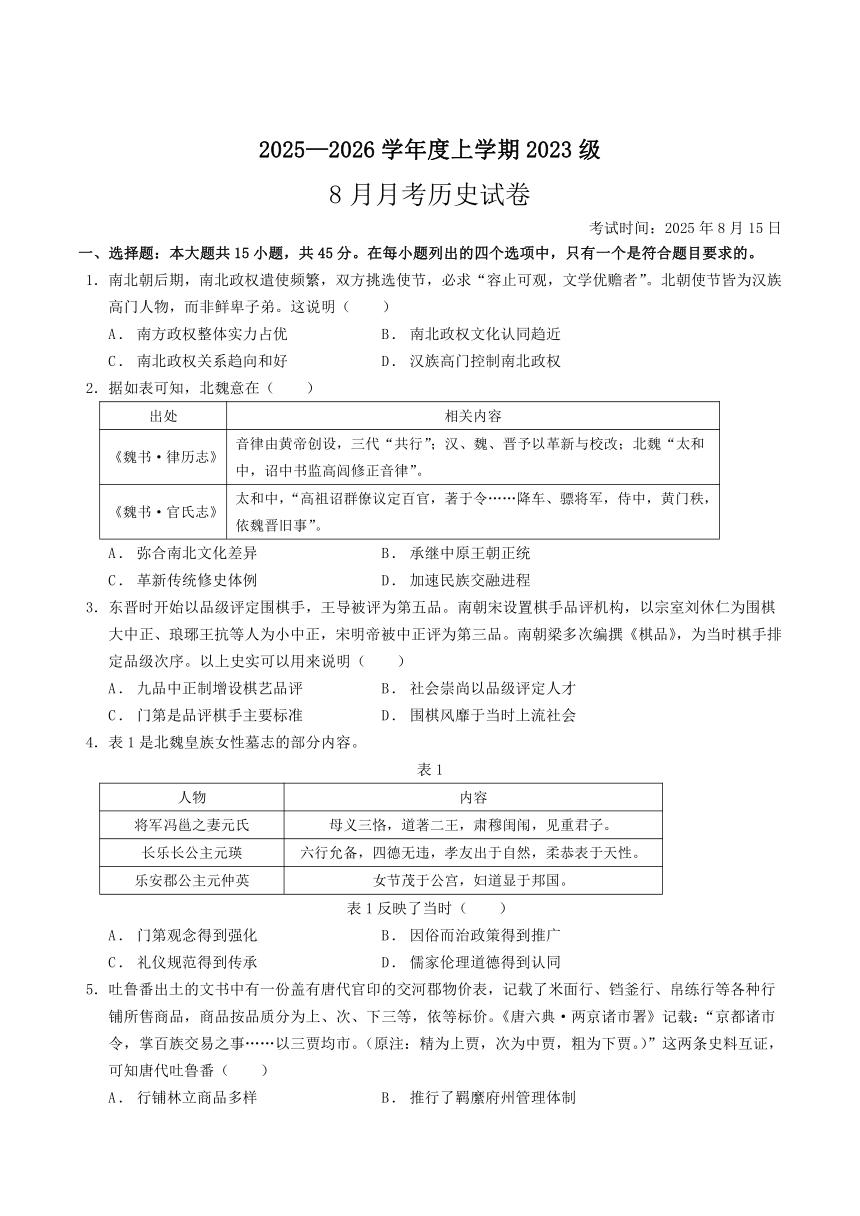

7.下图为唐朝不同时期刑部尚书出身阶层变化图。据此可知,唐朝( )

(注:郡姓,一郡的大姓望族)

A.君主专制的加强 B.九品中正制影响权力分配

C.尚书省地位上升 D.士族阶层仍有较大影响力

8.835年的“甘露之变”是唐代文官集团试图铲除宦官势力的一次政变。政变失败后,宦官集团“迫胁天子,下视宰相,陵暴朝士为草芥”“天下事皆决于北司(指宫内宦官机构),宰相行文书而已。”该现象( )

A.导致了朋党之争的终结 B.反映了社会矛盾的激化

C.体现了皇权至上的实质 D.推动了中枢机构的变革

9.唐弘道元年(683),侍中裴炎改任中书令,将原设在门下省的政事堂迁至中书省。神龙元年(705),豆卢钦望担任尚书右仆射,因未获得“同中书门下三品”的称号而无法参加宰相议事会议。这说明唐代( )

A.宰相的行政权力进一步加强 B.政事堂成为三省权力核心

C.中枢机构呈现出一体化趋势 D.三省长官可共同商议国政

10.631年,朝廷诏令皇家宗室及勋贤之臣“作镇藩部,贻厥子孙”;637年,又下诏荆王李元景等二十一王所任刺史,令子孙世袭……以功臣长孙无忌等十四人为刺史,亦令世袭。这些诏令的颁布( )

A.加速了藩镇割据局面的形成 B.意在维护王朝的长治久安

C.体现安史之乱影响政令制定 D.推动地方制度的逐步完善

11.据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

表2 “安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税供纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入 B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝的统治

12.某考古队在吐鲁番地区发掘了一座唐代墓葬,墓志题为“开元十二年岁次已酉甲子廿日故翊卫张大良之灵”,同时出土庸调布一件,布的一端见楷体墨书:“河南府长水县归仁乡刘元楷”,墨书上钤朱色篆文“长水县印”一方,下有倒写草书“行达”二字。这表明当时( )

①中央政权对西域实施有效管理 ②内地与边疆地区的贸易发达

③西域地区与内地文化交流频繁 ④实物是重要的赋税形式之一

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

13.晋朝葛洪著《肘后备急方》,其“肘后”者,犹言“袖珍”,意为可藏于手肘之后;“备急”者,“预先备办临急可用之要方”。唐朝孙思邈认为,“人命至重,有贵千金”,遂著成《千金方》。两书取名的要义共同反映出,中医药学注重( )

A.以人为本的价值追求 B.对药物功用的理论总结

C.人与自然的有机联系 D.药方与辨证施治的结合

14.如表为唐建中元年(780年)两税的中央与地方分配情况,这一分配在当时( )

项目 收入总额 支出总额

中央提成额 地方留成额

钱税 3139.8万贯 1089.8万贯 2050万贯

粮税 1615.7万石 215.7万石 1400万石

合计 4755.5万贯石 1305.5万贯石 3450万贯石

A.推动了人身依附的强化 B.不利于统一国家的巩固

C.促进了商业经济的发展 D.有利于土地兼并的缓和

15.公元5世纪,日本使用汉字作为表音符号,这种假名被称为“万叶假名”;公元6世纪,越南假借汉字和仿效汉字结构原理和方法,创造出了“喃字”;公元7世纪,朝鲜使用汉字的音和义标记朝鲜语,被称为“吏读文”。这表明,公元5至7世纪中国( )

A.汉字外传促进文化多样化发展 B.宋元文化影响力波及四邻

C.文字创制推动区域文明的进步 D.魏晋时汉字开始向外传播

二、非选择题(共4题共55分)

16.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

赵宋读书蔚然成风。宋太祖“独喜观书,虽在军中,手不释卷”,他还曾说“今之武臣欲尽令读书”。宋代书院等乡党之学发展,“学校之设遍天下”。北宋时,雕版印刷术被大量使用于书籍印制。许多宋版书籍图文并茂、内容完整,且传播迅速,以至“家至户到”“即日传播”。

——摘编自华小琴《文化自信视阈下宋代群体阅读意识、阅读行为与阅读文化探究》等

材料二

宋代书院文人阅读首重四书五经,围绕“诗赋经义”的科举阅读也是书院文人阅读的重要一环,但相对于官学而言,书院文人不拘于科举之畴。朱熹鼓励学子读史,“《论》《孟》固当读,《六经》亦当读,史书又不可不读”“学经以探圣人之心,考史以验时事之变”。书院众儒均认为疑则精进,提倡以问激疑,有疑便问,多闻阙疑的深层次阅读和学术上的切磋。

——摘编自顾婷《文化场域下的宋代书院文人阅读与当代启示》等

(1)根据材料一,简析“赵宋读书蔚然成风”的背景。(8分)

(2)根据材料二,概括宋代书院文人阅读主张的特点。(6分)

17.以史为鉴观治道,得失犹待后人评。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一

上谥曰孝文皇帝(北魏拓跋宏)……焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。加以雄才大略,爱奇好士,视下如伤,役己利物,亦无得而称之。其经纬天地,岂虚谥也。

——引自《魏书·高祖纪》

(杨广)负强富之资,逞无厌之欲……游幸不息……兴师百万,亲征高丽,政繁赋重……广凶问(死讯)至,(唐高祖)追恶谥曰炀(去礼远众曰炀)。

——摘编自《历代通略》

材料二

洪武五年(1372),明太祖(谥高皇帝)以公侯、功臣及其奴仆冒犯国典,作铁榜,申明律令,违者究治。其目节略如下:

一、不得强占官民山场、湖泊、茶园等。 二、管庄人等不得倚势在乡欺殴人民。 三、屯田佃户、奴仆及其亲属人等,不得倚势凌民,侵夺财产。 四、不得私托门下,隐蔽差徭。 五、欺压良善者,侵夺人田地、房屋、孳畜者,四犯与庶人同罪。 六、不得受诸人投献物业,四犯与庶人同罪。

——据《续文献通考》等摘编

(1)根据材料一,结合所学,列举事实说明拓跋宏“孝文”谥号非虚谥,杨广之“炀”为恶谥的原因。(6分)

(2)根据材料二,结合所学,试对明太祖作铁榜申诫举措从背景、目的和作用三方面予以简要评价。(9分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

唐代诏令文书由中书省起草,门下省审核,尚书省执行,形成相对成熟的起草章程、审核机制和运行流程。尚书省对于文书的处理,按照其重要与否和繁复程度,分别规定不同的期限,并规定“延缓一日笞五十,十日徒一年”。地方上报文书分为重要文书、较为重要政事文书和日常政事文书三类,“事之大者奏闻,次申中书门下,小者各牒诸司处理。”文书传递主要依靠驿传系统,普通诏令文书日行120里,皇帝敕书则“日行五百里”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二

清康熙年间的奏密文书称为奏折,直接进呈于皇帝,并由皇帝亲自批答,而不经内阁票拟和批红。雍正时期,奏折应用更加广泛,军机处逐渐成为全国文书政令的策源地及决策中心。清廷沿用明代贴黄制度,要求奏疏附百字摘要。至晚清,文书行政发生重大变化,设立了机要科、秘书科等新机构;传达方式上,光绪二十四年(1898年)规定“嗣后明降谕旨,均著由电报传知,各省督抚即行遵照办理”;外交文书形式亦因时局变革而调整。

——摘编自郭睿君、卜宪群《中国古代文书行政与国家治理》

(1)根据材料一,概括唐代文书行政的主要特点。(6分)

(2)根据材料一、二,指出清代文书行政相较于唐代的变化,并简析其成因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

“开皇之治”大事简表(部分) “康乾盛世”大事简表(部分)

开皇元年,行三省六部制。 开皇三年,罢天下诸郡,定州县二级制。 开皇五年,诏令全国检括户口。 开皇七年,于扬州开山阳渎,以通漕运。 开皇九年,平陈,免陈朝旧境十年赋税。 开皇十二年,遣使均田。 ——据《隋书》等 康熙十五至二十年,平定三藩之乱。 康熙二十三年,巡视黄河。 雍正二年,行摊丁入亩,整顿保甲制。 雍正十年,设军机处。 乾隆元年,设特科取士。 乾隆三十八年,始修《四库全书》。 ——据《清史稿》等

综合材料中的历史信息,自拟论题,结合中国古代史的其他相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B B D D D D C C B

题号 11 12 13 14 15

答案 D C A B A

二、非选择题

16.【答案】

(1)背景:统治者的重视和提倡;崇文抑武的方针;书院的快速发展;科举制的发展;版刻印刷技术和产业的进步。(每点2分,任答四点8分)

(2)特点:重视儒家经典;经史并重;突出读与思的结合;注重学术交流。(每点2分,任答三点6分)

17.【答案】

(1)(15分)

非虚谥:实行俸禄制;推行均田制、三长制;迁都洛阳;促进民族交融(或易服装、改汉姓、通婚姻);推动社会经济发展;为统一多民族国家发展作出重要贡献。(4分)

恶谥:大兴土木;穷奢极欲(游幸不息/政繁负重);三征高丽;生产遭到严重破坏;民不聊生/隋灭亡。(2分)

(2)背景:公侯、功臣骄纵,违法乱纪,危害公私利益。(2分)

目的:加强皇权;政治上约束公侯,整顿吏治;经济上禁止公侯、功臣侵吞公私财产,防抑土地兼并;稳定社会,缓和矛盾。(5分)

作用:铁榜作为一种法律文告,一定程度上震慑了公侯、功臣;但治标不治本,效果有限,难以长治久安。(2分)

(言之有理,酌情给分)

18.【答案】

(1)主要特点:三省分工协作,流程成熟;有严格的时效管理;地方文书分类、分级处理;文书传递依托驿传,快速通达;规范化、制度化。(每点2分,答出3点即可,共6分)

(2)变化:直接上呈皇帝(皇帝直接掌握信息,减少官僚层级干预),军机处主导;贴黄制度简化流程(文书处理效率提高);文书形式与文书机构变革;传递方式和文书形式逐渐近代化(利用电报传递)(每点2分,答出2点即可,共4分)

原因:专制皇权的强化;中枢机构的调整;国家疆域辽阔,政务繁重;近代化的冲击。(每点2分,答出2点即可,共4分)

19.【答案】(12分)

论题:中国古代盛世之下统治者的制度革新。

阐述:在中国古代,一些朝代的统治者励精图治,出现了很多盛世景象,如:“开皇之治”“康乾盛世”等。在隋朝的“开皇之治”时,隋文帝建立隋朝后,在中央为削弱相权,实行了三省六部制;地方上确定州县两级制;同时为加强对百姓的管理,实行大索貌阅;又开通漕运,同时减轻百姓的负担,形成了“开皇之治”的盛世景象。清朝时,“康乾盛世”之下,康熙帝平定三藩,雍正时,实行摊丁入亩,中央设立了军机处,到乾隆时设特科取士,始修《四库全书》,从而形成了“康乾盛世”的景象。

总之,在中国古代盛世之下,统治者进行了一系列的制度革新,加强了自身的封建统治,形成了古代的诸多的盛世景象。

8月月考历史试卷

考试时间:2025年8月15日

一、选择题:本大题共15小题,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优 B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好 D.汉族高门控制南北政权

2.据如表可知,北魏意在( )

出处 相关内容

《魏书·律历志》 音律由黄帝创设,三代“共行”;汉、魏、晋予以革新与校改;北魏“太和中,诏中书监高闾修正音律”。

《魏书·官氏志》 太和中,“高祖诏群僚议定百官,著于令……降车、骠将军,侍中,黄门秩,依魏晋旧事”。

A.弥合南北文化差异 B.承继中原王朝正统

C.革新传统修史体例 D.加速民族交融进程

3.东晋时开始以品级评定围棋手,王导被评为第五品。南朝宋设置棋手品评机构,以宗室刘休仁为围棋大中正、琅琊王抗等人为小中正,宋明帝被中正评为第三品。南朝梁多次编撰《棋品》,为当时棋手排定品级次序。以上史实可以用来说明( )

A.九品中正制增设棋艺品评 B.社会崇尚以品级评定人才

C.门第是品评棋手主要标准 D.围棋风靡于当时上流社会

4.表1是北魏皇族女性墓志的部分内容。

表1

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子。

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性。

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国。

表1反映了当时( )

A.门第观念得到强化 B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承 D.儒家伦理道德得到认同

5.吐鲁番出土的文书中有一份盖有唐代官印的交河郡物价表,记载了米面行、铛釜行、帛练行等各种行铺所售商品,商品按品质分为上、次、下三等,依等标价。《唐六典·两京诸市署》记载:“京都诸市令,掌百族交易之事……以三贾均市。(原注:精为上贾,次为中贾,粗为下贾。)”这两条史料互证,可知唐代吐鲁番( )

A.行铺林立商品多样 B.推行了羁縻府州管理体制

C.商品价格同于内地 D.实施中央制定的市场制度

6.唐代河朔地区藩镇割据的节度使,一度热衷于阅读《春秋》《左传》,并以春秋时期的诸侯自比。据此可知,当时( )

A.中央朝廷丧失权威 B.儒家理念深入人心

C.崇文抑武风气渐显 D.一统秩序受到挑战

7.下图为唐朝不同时期刑部尚书出身阶层变化图。据此可知,唐朝( )

(注:郡姓,一郡的大姓望族)

A.君主专制的加强 B.九品中正制影响权力分配

C.尚书省地位上升 D.士族阶层仍有较大影响力

8.835年的“甘露之变”是唐代文官集团试图铲除宦官势力的一次政变。政变失败后,宦官集团“迫胁天子,下视宰相,陵暴朝士为草芥”“天下事皆决于北司(指宫内宦官机构),宰相行文书而已。”该现象( )

A.导致了朋党之争的终结 B.反映了社会矛盾的激化

C.体现了皇权至上的实质 D.推动了中枢机构的变革

9.唐弘道元年(683),侍中裴炎改任中书令,将原设在门下省的政事堂迁至中书省。神龙元年(705),豆卢钦望担任尚书右仆射,因未获得“同中书门下三品”的称号而无法参加宰相议事会议。这说明唐代( )

A.宰相的行政权力进一步加强 B.政事堂成为三省权力核心

C.中枢机构呈现出一体化趋势 D.三省长官可共同商议国政

10.631年,朝廷诏令皇家宗室及勋贤之臣“作镇藩部,贻厥子孙”;637年,又下诏荆王李元景等二十一王所任刺史,令子孙世袭……以功臣长孙无忌等十四人为刺史,亦令世袭。这些诏令的颁布( )

A.加速了藩镇割据局面的形成 B.意在维护王朝的长治久安

C.体现安史之乱影响政令制定 D.推动地方制度的逐步完善

11.据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

表2 “安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税供纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入 B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝的统治

12.某考古队在吐鲁番地区发掘了一座唐代墓葬,墓志题为“开元十二年岁次已酉甲子廿日故翊卫张大良之灵”,同时出土庸调布一件,布的一端见楷体墨书:“河南府长水县归仁乡刘元楷”,墨书上钤朱色篆文“长水县印”一方,下有倒写草书“行达”二字。这表明当时( )

①中央政权对西域实施有效管理 ②内地与边疆地区的贸易发达

③西域地区与内地文化交流频繁 ④实物是重要的赋税形式之一

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

13.晋朝葛洪著《肘后备急方》,其“肘后”者,犹言“袖珍”,意为可藏于手肘之后;“备急”者,“预先备办临急可用之要方”。唐朝孙思邈认为,“人命至重,有贵千金”,遂著成《千金方》。两书取名的要义共同反映出,中医药学注重( )

A.以人为本的价值追求 B.对药物功用的理论总结

C.人与自然的有机联系 D.药方与辨证施治的结合

14.如表为唐建中元年(780年)两税的中央与地方分配情况,这一分配在当时( )

项目 收入总额 支出总额

中央提成额 地方留成额

钱税 3139.8万贯 1089.8万贯 2050万贯

粮税 1615.7万石 215.7万石 1400万石

合计 4755.5万贯石 1305.5万贯石 3450万贯石

A.推动了人身依附的强化 B.不利于统一国家的巩固

C.促进了商业经济的发展 D.有利于土地兼并的缓和

15.公元5世纪,日本使用汉字作为表音符号,这种假名被称为“万叶假名”;公元6世纪,越南假借汉字和仿效汉字结构原理和方法,创造出了“喃字”;公元7世纪,朝鲜使用汉字的音和义标记朝鲜语,被称为“吏读文”。这表明,公元5至7世纪中国( )

A.汉字外传促进文化多样化发展 B.宋元文化影响力波及四邻

C.文字创制推动区域文明的进步 D.魏晋时汉字开始向外传播

二、非选择题(共4题共55分)

16.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

赵宋读书蔚然成风。宋太祖“独喜观书,虽在军中,手不释卷”,他还曾说“今之武臣欲尽令读书”。宋代书院等乡党之学发展,“学校之设遍天下”。北宋时,雕版印刷术被大量使用于书籍印制。许多宋版书籍图文并茂、内容完整,且传播迅速,以至“家至户到”“即日传播”。

——摘编自华小琴《文化自信视阈下宋代群体阅读意识、阅读行为与阅读文化探究》等

材料二

宋代书院文人阅读首重四书五经,围绕“诗赋经义”的科举阅读也是书院文人阅读的重要一环,但相对于官学而言,书院文人不拘于科举之畴。朱熹鼓励学子读史,“《论》《孟》固当读,《六经》亦当读,史书又不可不读”“学经以探圣人之心,考史以验时事之变”。书院众儒均认为疑则精进,提倡以问激疑,有疑便问,多闻阙疑的深层次阅读和学术上的切磋。

——摘编自顾婷《文化场域下的宋代书院文人阅读与当代启示》等

(1)根据材料一,简析“赵宋读书蔚然成风”的背景。(8分)

(2)根据材料二,概括宋代书院文人阅读主张的特点。(6分)

17.以史为鉴观治道,得失犹待后人评。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一

上谥曰孝文皇帝(北魏拓跋宏)……焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。加以雄才大略,爱奇好士,视下如伤,役己利物,亦无得而称之。其经纬天地,岂虚谥也。

——引自《魏书·高祖纪》

(杨广)负强富之资,逞无厌之欲……游幸不息……兴师百万,亲征高丽,政繁赋重……广凶问(死讯)至,(唐高祖)追恶谥曰炀(去礼远众曰炀)。

——摘编自《历代通略》

材料二

洪武五年(1372),明太祖(谥高皇帝)以公侯、功臣及其奴仆冒犯国典,作铁榜,申明律令,违者究治。其目节略如下:

一、不得强占官民山场、湖泊、茶园等。 二、管庄人等不得倚势在乡欺殴人民。 三、屯田佃户、奴仆及其亲属人等,不得倚势凌民,侵夺财产。 四、不得私托门下,隐蔽差徭。 五、欺压良善者,侵夺人田地、房屋、孳畜者,四犯与庶人同罪。 六、不得受诸人投献物业,四犯与庶人同罪。

——据《续文献通考》等摘编

(1)根据材料一,结合所学,列举事实说明拓跋宏“孝文”谥号非虚谥,杨广之“炀”为恶谥的原因。(6分)

(2)根据材料二,结合所学,试对明太祖作铁榜申诫举措从背景、目的和作用三方面予以简要评价。(9分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

唐代诏令文书由中书省起草,门下省审核,尚书省执行,形成相对成熟的起草章程、审核机制和运行流程。尚书省对于文书的处理,按照其重要与否和繁复程度,分别规定不同的期限,并规定“延缓一日笞五十,十日徒一年”。地方上报文书分为重要文书、较为重要政事文书和日常政事文书三类,“事之大者奏闻,次申中书门下,小者各牒诸司处理。”文书传递主要依靠驿传系统,普通诏令文书日行120里,皇帝敕书则“日行五百里”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二

清康熙年间的奏密文书称为奏折,直接进呈于皇帝,并由皇帝亲自批答,而不经内阁票拟和批红。雍正时期,奏折应用更加广泛,军机处逐渐成为全国文书政令的策源地及决策中心。清廷沿用明代贴黄制度,要求奏疏附百字摘要。至晚清,文书行政发生重大变化,设立了机要科、秘书科等新机构;传达方式上,光绪二十四年(1898年)规定“嗣后明降谕旨,均著由电报传知,各省督抚即行遵照办理”;外交文书形式亦因时局变革而调整。

——摘编自郭睿君、卜宪群《中国古代文书行政与国家治理》

(1)根据材料一,概括唐代文书行政的主要特点。(6分)

(2)根据材料一、二,指出清代文书行政相较于唐代的变化,并简析其成因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

“开皇之治”大事简表(部分) “康乾盛世”大事简表(部分)

开皇元年,行三省六部制。 开皇三年,罢天下诸郡,定州县二级制。 开皇五年,诏令全国检括户口。 开皇七年,于扬州开山阳渎,以通漕运。 开皇九年,平陈,免陈朝旧境十年赋税。 开皇十二年,遣使均田。 ——据《隋书》等 康熙十五至二十年,平定三藩之乱。 康熙二十三年,巡视黄河。 雍正二年,行摊丁入亩,整顿保甲制。 雍正十年,设军机处。 乾隆元年,设特科取士。 乾隆三十八年,始修《四库全书》。 ——据《清史稿》等

综合材料中的历史信息,自拟论题,结合中国古代史的其他相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B B D D D D C C B

题号 11 12 13 14 15

答案 D C A B A

二、非选择题

16.【答案】

(1)背景:统治者的重视和提倡;崇文抑武的方针;书院的快速发展;科举制的发展;版刻印刷技术和产业的进步。(每点2分,任答四点8分)

(2)特点:重视儒家经典;经史并重;突出读与思的结合;注重学术交流。(每点2分,任答三点6分)

17.【答案】

(1)(15分)

非虚谥:实行俸禄制;推行均田制、三长制;迁都洛阳;促进民族交融(或易服装、改汉姓、通婚姻);推动社会经济发展;为统一多民族国家发展作出重要贡献。(4分)

恶谥:大兴土木;穷奢极欲(游幸不息/政繁负重);三征高丽;生产遭到严重破坏;民不聊生/隋灭亡。(2分)

(2)背景:公侯、功臣骄纵,违法乱纪,危害公私利益。(2分)

目的:加强皇权;政治上约束公侯,整顿吏治;经济上禁止公侯、功臣侵吞公私财产,防抑土地兼并;稳定社会,缓和矛盾。(5分)

作用:铁榜作为一种法律文告,一定程度上震慑了公侯、功臣;但治标不治本,效果有限,难以长治久安。(2分)

(言之有理,酌情给分)

18.【答案】

(1)主要特点:三省分工协作,流程成熟;有严格的时效管理;地方文书分类、分级处理;文书传递依托驿传,快速通达;规范化、制度化。(每点2分,答出3点即可,共6分)

(2)变化:直接上呈皇帝(皇帝直接掌握信息,减少官僚层级干预),军机处主导;贴黄制度简化流程(文书处理效率提高);文书形式与文书机构变革;传递方式和文书形式逐渐近代化(利用电报传递)(每点2分,答出2点即可,共4分)

原因:专制皇权的强化;中枢机构的调整;国家疆域辽阔,政务繁重;近代化的冲击。(每点2分,答出2点即可,共4分)

19.【答案】(12分)

论题:中国古代盛世之下统治者的制度革新。

阐述:在中国古代,一些朝代的统治者励精图治,出现了很多盛世景象,如:“开皇之治”“康乾盛世”等。在隋朝的“开皇之治”时,隋文帝建立隋朝后,在中央为削弱相权,实行了三省六部制;地方上确定州县两级制;同时为加强对百姓的管理,实行大索貌阅;又开通漕运,同时减轻百姓的负担,形成了“开皇之治”的盛世景象。清朝时,“康乾盛世”之下,康熙帝平定三藩,雍正时,实行摊丁入亩,中央设立了军机处,到乾隆时设特科取士,始修《四库全书》,从而形成了“康乾盛世”的景象。

总之,在中国古代盛世之下,统治者进行了一系列的制度革新,加强了自身的封建统治,形成了古代的诸多的盛世景象。

同课章节目录