湖北省荆州中学2026届高三年级8月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省荆州中学2026届高三年级8月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 08:53:49 | ||

图片预览

文档简介

荆州中学 2025-2026 学年高三上学期8 月月考

历史试题

全卷满分 100 分,考试用时 75 分钟

一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符

合题目要求的。

1 .考古工作者对湖南澧县孙家岗遗址进行了发掘,共清理出竖穴土坑墓 33 座,随葬品以陶器为主;有 7 座

墓出土了玉器,共 26 件,其中 14 号墓出土玉器数量最多,计 14 件。下列与孙家岗遗址的时代、地域和

文化特征最接近的是 ( )

A . 大汶口文化 B . 仰韶文化 C . 河姆渡文化 D . 良渚文化

2 .西周前期,天下万民万物“ 皆归王有 ”。西周末年,当朝卿士却批评周厉王企图专擅山林川泽之利的做法,

认为人人都可利用天地万物。这一变化反映出 ( )

A . 井田制度逐渐瓦解 B .“仁政 ”观念受到推崇

C . 王室权威走向衰落 D . 贫富分化导致阶级对立

3 .战国时期,“中国 ”一词的使用频率显著增加,其内涵也变得更加丰富,主要涵盖了周朝、国都、中原、

记忆中国、文化中国、一统中国等多重意义。这一现象反映的历史发展趋势是 ( )

A . 变法革新 B . 国家统一 C . 士阶层的崛起 D . 思想解放

4 .据里耶秦简记载,秦迁陵(今湖南湘西地区)一带每年要向中央进献鸟、羽毛等物。当地设有专司贡献的

“程令 ”“献官 ”“四时献 ”职官,并对不同物产的贡献有具体规定。这表明,当时迁陵地区 ( )

A . 商品经济获得发展 B . 已纳入朝廷有效统治

C . 政府重视基层治理 D . 百姓的负担比较沉重

5 .汉初, 内郡和边郡在武官设置上差别不大。汉武帝以后, 内地郡县的郡发弩、郡司空、郡轻车等武职已不 复存

在;边郡则在旧军事体制以外,增加部都尉、属国都尉和农都尉等。这一变化表明西汉政府 ( )

A . 重视边疆民族地区治理 B . 打击豪强地主势力

C . 推行内地边疆一体发展 D . 改革地方行政体制

6 .西晋八王之乱时,匈奴人刘渊建汉,以汉朝皇帝为先祖,尊崇儒家经典,羌族人姚苌建立后秦伊始即采用汉

制,大兴儒学,意请姜龛、淳于岐、郭高等大儒到长安讲学,这些做法的主要目的是 ( )

A . 促进留学的传播 B . 巩固政权统治

C . 加快封建化进程 D . 推动民族交融

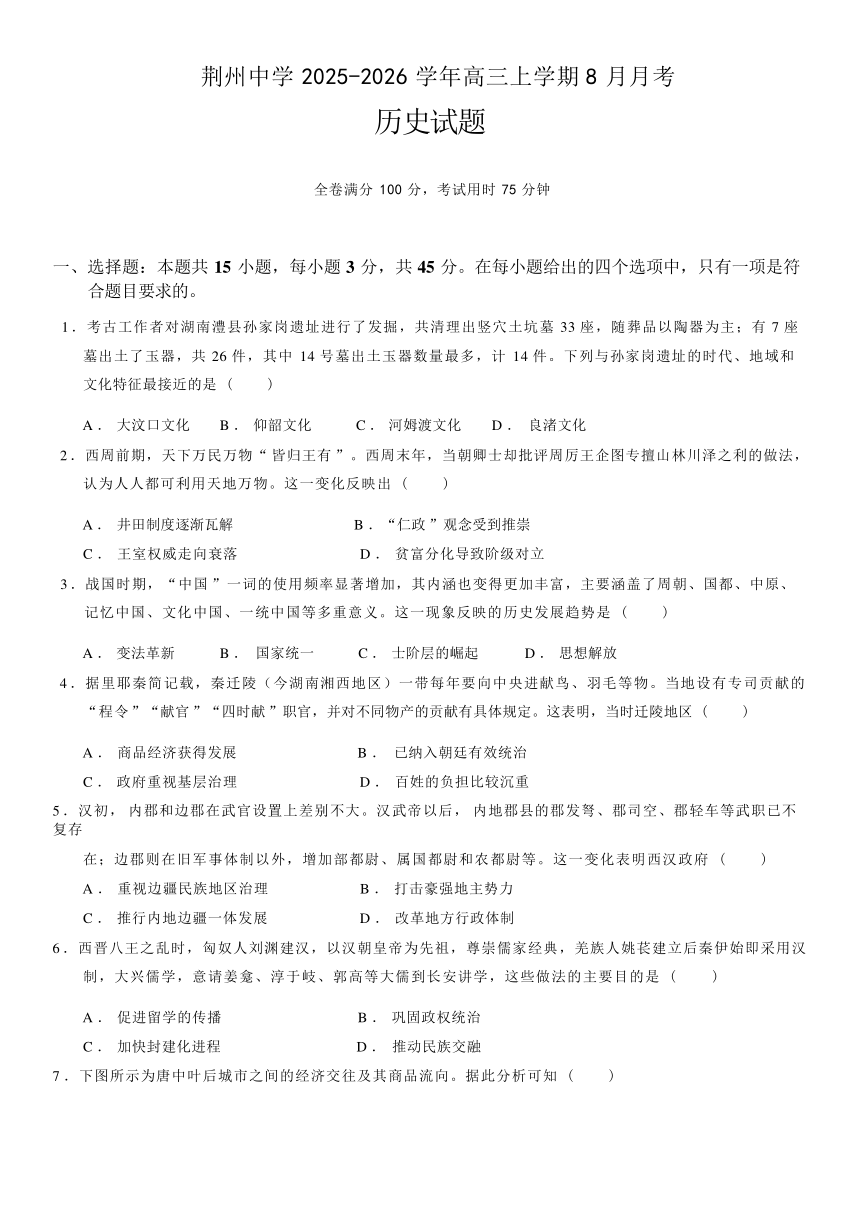

7 .下图所示为唐中叶后城市之间的经济交往及其商品流向。据此分析可知 ( )

A . 商品流向呈南北均衡 B . 经济重心逐渐南移

C . 长途和大额贸易兴起 D . 海上丝绸之路开辟

8 .中晚唐时期,一些藩镇设置“ 回图务 ”,负责管理和经营商业活动,特别是邸店贸易。大批民间商人开始

挂籍军府,获得军将职衔,甚至准官僚身份。这一现象反映了 ( )

A . 藩镇割据势力拥兵自重 B . 商人地位有所提升

C . 人身依附关系日渐松弛 D . 选官制度走向成熟

9 .南宋学者叶适说:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,

虽能自安,而有大不可安者 ”。作者意在强调 ( )

A . 唐朝后期藩镇割据动乱频发 B . 唐朝措施提高了行政效率

C . 宋朝加强集权措施存在弊端 D . 宋初有效解决了割据问题

10 .金世宗完颜雍推行一系列仿效中原制度的政治改革,以至“ 中原之人呼他为“小尧舜 ””。朱熹甚至说如果

金世宗“能尊行尧舜之道,要做大尧舜也由他 ”。时人对金世宗的评价反映出 ( )

A . 金朝以程朱理学为正统 B . 金与宋政治制度的统一性

C . 北方经济文化领先全国 D . 宋金对峙中南宋地位下降

11.记载当时面食店的门首“ 以枋木及花样沓结缚如山棚,上挂半边猪羊,一带近里门面窗牖,皆朱绿五彩装 饰,

谓之“欢门”;《东京梦华录》记载:“凡京师酒店,门首皆缚彩楼欢门”;《清明上河图》中所绘的“孙羊正店”

的彩楼欢门甚至有两三层楼高。这体现出宋代 ( )

A . 社会习俗变化明显 B . 城市商业氛围浓厚

C . 市坊界限已经打破 D . 抑商政策逐渐废除

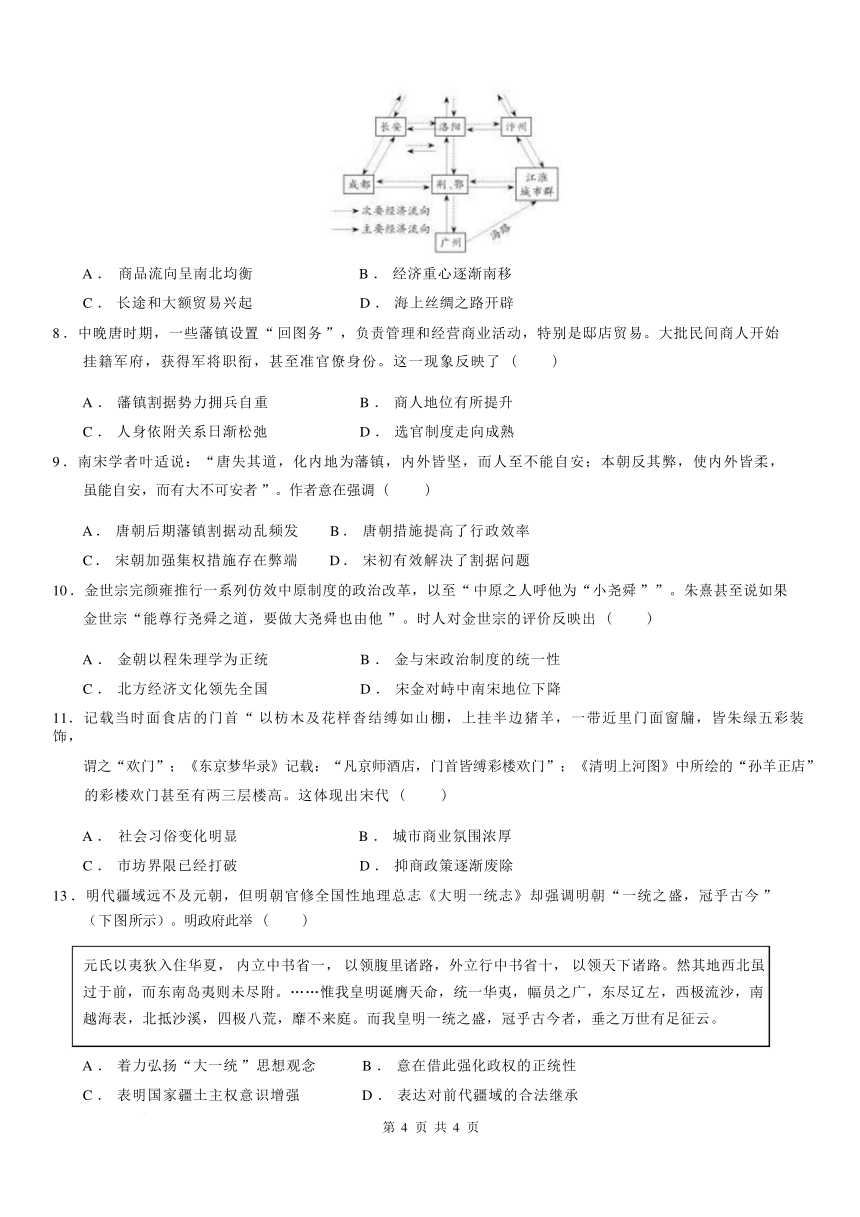

13 .明代疆域远不及元朝,但明朝官修全国性地理总志《大明一统志》却强调明朝“一统之盛,冠乎古今 ”

( 下 图 所示)。明政府此举 ( )

元氏以夷狄入住华夏, 内立中书省一, 以领腹里诸路,外立行中书省十, 以领天下诸路。然其地西北虽

过于前,而东南岛夷则未尽附。……惟我皇明诞膺天命,统一华夷,幅员之广,东尽辽左,西极流沙,南

越海表,北抵沙溪,四极八荒,靡不来庭。而我皇明一统之盛,冠乎古今者,垂之万世有足征云。

A . 着力弘扬“大一统 ”思想观念 B . 意在借此强化政权的正统性

C . 表明国家疆土主权意识增强 D . 表达对前代疆域的合法继承

第 4 页 共 4 页

14.乾隆三十年,国史馆修人物传,高宗改变了清初的评价标准,对于明末诸臣黄道周、史可法等,肯定他们的

“ 臣节 ”,给予了较高评价;对于降清的一些人,却予以了否定。这样做旨在 ( )

A . 弘扬儒学正统 B . 整顿官场风气 C . 强化集权统治 D . 提升官员素质

15 .历代制度的演进,既有传承又有创新。下表所列信息属于同一个朝代,且按时序排列正确的是 ( )

① 福田院、漕司、科举制、《吕氏乡约》

② 两税法、诸色户计、肃政廉访司、科差

③ 御史台、安东都护府、大索貌阅、《永徽律》

④ 上计制、察举制、什伍组织、《二年律令》

A .④③①② B .④① C .④③②① D .③①②

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16 .【周秦之变】阅读材料,按要求作答。(14 分)

材料一

我们不妨套用王国维论及殷周之变的 口吻对周秦之变作一评述:“欲观周之所以定天下必自其制度始

矣……秦人之制度大异于周者,一是设二十等爵之制,二是废封建而立郡县;二十等爵之制,以源于王权之政

治身份结构组织取代基于自然之血缘身份组织,实施对各阶层百姓的直接控制,不别亲疏贵贱,不讲仁义惠爱;

废封建而立郡县,秦人所以统治天下,由帝王一人直接控制各级地方行政,郡县乡里,事无大小皆决于上。”

——摘编自陈明《从殷周之变到周秦之变—论中国古代社会基本结构的形

成》

材料二

秦人统一,此期间有极关重要者四事:

一、为中国版图之确立。秦并六国,分建四十二郡,造成此下二千年中国疆域之大轮廓。

二、为中国民族之抟成。春秋时代华夷杂处之局,逐渐消融,而成“车同轨,书同文,行同伦 ”之社会。

三、为中国政治制度之创建。封建制破弃,郡县制成立,平民、贵族两阶级对立之消融。

四、为中国学术思想之奠定。此就态度倾向而言,一曰大同观,二曰平等观,三曰现实观。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“周秦之变 ”在政治上的表现。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评价“周秦之变 ”对中国古代历史发展的影响。(8 分)

第 4 页 共 4 页

17 .【度牒制度与社会发展】度牒是由国家发放的证明僧人和道士身份的官方凭证。阅读材料并结合所学知识,

完成下列要求。(14 分)

材料一

为控制僧道,唐政府实行度牒制度,唐太宗时期控制度僧权,限定很少的度牒额度。度牒由尚书省发行,

度牒上详载僧尼的本籍、俗名、年龄、所属寺院、师名等。执有度牒者是政府承认的合法僧道,游食四方不

受刁难。合法僧道才可以免除赋役。

——摘编自曹旅宁《唐代度牒考略》

等

材料二

明朝正统年间,皇室大力兴建寺院,度牒制度开始受到严重挑战。至景泰年间,后宫崇佛大为泛滥,度

牒发放数额通过各种途径迅速增加。明中叶以后,僧道中有度牒者,不低于 70 万人。此前度牒出卖,大多

因为灾伤,所纳基本是粮食之类的救灾物资。嘉靖中叶以后,纳银给度成为主要做法,是朝廷财政收入的常

规项目。

——摘编自赵轶峰《明代僧道度牒制度的变迁》

(1)根据材料一并结合所学,归纳唐朝实行度牒制度的目的。(6 分)

(2)根据材料二,概括明中叶以后度牒制度出现的新现象,并结合分析其产生的背景。(8 分)

18 .【商品经济的发展】阅读材料,完成下列要求。(15 分)

材料一

16 世纪,江南市镇进入高速发展时期。一个个人口稠密、商店林立、经济繁华的市镇涌现。其中,专业市

镇占绝大多数,如松江府的朱泾、枫泾。据清人记载,“前明数百家布号, 皆在松江枫泾、朱泾乐业,而染坊、

踹坊、商贾悉从之 ”。市镇是一个充满活力的商业中心、工业中心,手工作坊主及其雇佣的工匠是其人口的重

要部分。

——摘编自 卜宪群总撰稿《中国通史》

材料二

全球贸易为中国带来了巨大繁荣,尤其在清朝初期。美洲的作物引入了中国,玉米、甘薯和花生等作物使

农民们可以把以前未开垦的荒地也利用起来,支撑了人口的进一步增长,为商业市场提供了机会。数以千计的

中国商人以个人或合伙的形式往来于中国海域,他们用丝绸和瓷器换取随马尼拉大帆船跨越太平洋运来的美

洲白银。他们通过向政府官员行贿或给士绅家庭分红来获得官方支持。事实上,士绅家庭参与到一些商业活

动中,如经营货栈、钱庄和典当业等,商人让他们的孩子受教育,通过参加科举考试获得晋升。

第 4 页 共 4 页

——杰里 ·本特利《新全球史》

(1)依据材料和所学知识,列举明清商品经济发展的具体表现,并简析其原因。(9 分)

(2)依据材料和所学知识,简要分析明清商品经济发展产生的积极影响。(6 分)

19 .【奏折与历史】阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料

表 1 是某学者在研究清代相关课题过程中收集整理的部分奏折资料。

表 1

序号 奏折名称 上奏者 时期

① 奏请滋生人丁不再加赋折 礼部右侍郎

② 奏缮《御选唐诗》底子十八篇折 武英殿总监造 康熙朝

③ 奏报察哈尔八旗蒙古遭大风雪折 理藩院尚书

④ 奏陈摊丁入亩折 山东道监察御史

⑤ 奏报癸卯科乡试情形折 两江总督 雍正朝

⑥ 奏报题参不法土司暨改土归流缘由折 陕西总督

⑦ 奏报得雨及粮价情形折 广东巡抚

⑧ 奏报办理漕运事务事 江南河道总督

乾隆朝 奏报代藏书家鲍士恭等叩谢恩

⑨ 赐《古今图书集成》事 浙江巡抚

——《康熙朝汉文朱批奏折汇编》等

根据材料并结合所学知识,选择 2—4 条奏折,提炼一个论题并加以阐述。(要求:列出所选奏折序号,论

题明确,史论结合,逻辑清晰。)

荆州中学 2025-2026 学年高三上学期 8 月月考

历史试题答案

一、选择题

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】B

11.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】A

二、非选择题

16.【答案】

(1)表现:①以军功爵制取代世卿世禄制;②以郡县制取代分封制;③以疆域国家取代部族国家;④以官僚政治

取代贵族政治;⑤形成了皇帝制度。(每点 2 分,共 6 分,任答三点即可)

(2)影响:

积极:①奠定此后古代中国版图的基本框架;②促进各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家的

形成与发展;③确立的政治制度被以后的王朝长期沿用,影响深远;④促进了学术研究日趋关于平等和

现实;⑤奠定了大一统中央集权国家 的基本模式。(每点 2 分,共 6 分,任答三点即可)

消极:①过度集权易导致地方行政僵化;②人治色彩浓厚,在王朝后期易激起农民起义。(每点 2 分,

共 2 分,任答以点即可)

17.【答案】

(1)作用:掌握人口变动情况(限制了僧道人口发展);加强社会控制(或促进了社会稳定);保障国家赋役征发

(或有利于增加政府财政(赋税)收入);保障农业生产所需的劳动力;维护儒学正统地位(或有利于

儒学的复兴)。(同类型的表述不重复得分)(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

(2)新现象:①度牒发放途径增多;②度牒发放数量增多;③纳银给度方式普及(由纳粮给度到纳银给度);④度

牒制度受到挑战)。(每点 2 分,写出两点即可,共 4 分)

背景:①部分皇室成员崇奉佛道;②社会救济导致的财政压力(解决财政困难的需要);③白银流通量增加(大

量白银流入中国/白银货币化);④商品经济发展;⑤赋税制度变革(一条鞭法的推行)。(每点 2 分,任

答 2 点得 4 分)

18.【答案】

(1)表现:①江南工商业市镇发展迅速;②呈现商品化专业化趋势;③出现资本主义生关系萌芽;④海外贸易发

达;⑤白银成为普遍使用的货币;⑥商帮形成(晋商、徽商),会馆出现;⑥长途和大额贸易发展。(每

点 1 分,任答五点得 5 分,言之有理酌情给分。)

原因:①全球贸易的影响;②高产农作物引入,农业发展;③手工业发展;④经济重心南移;⑤水运交通便

利,特别是大运河的开通;⑥两宋以来政府商业政策调整。(每点 1 分,任答四点得 4 分,言之有理,

酌情给分。)

(2)影响:①增强了城市经济功能;②影响了社会经济结构的变化;③促进了市民阶层队伍的壮大;④冲击了传

统的等级观念;⑤促进了思想解放,早期民主启蒙思想产生;⑥为小说、戏曲的发展创造条件,推动

文学艺术的世俗化。(每点 2 分,任答三点给 6 分,言之有理酌情给分。)

19.【答案】

示例

所选奏折序号:①、④、⑥

论题:清代中央集权的强化与地方治理的调整

阐述:清代作为中国历史上最后一个封建王朝,其政治体制的核心是中央集权。在这一体制下,皇帝通过一系

列制度设计,不断强化对地方的控制和管理,同时根据地方实际情况进行治理调整。从表 1 所列的奏折中,我们可

以清晰地看到清代中央集权的强化与地方治理的调整过程。

康熙朝时期,礼部右侍郎上奏的《奏请滋生人丁不再加赋折》反映了中央政府在赋税制度方面的改革。这一改

革不仅减轻了百姓的负担,更重要的是加强了中央对地方财政的控制,使得赋税征收更加规范和统一。这体现了中

央集权在财政领域的强化,通过制度设计确保了国家财政的稳定和中央对地方的有效管理。

雍正朝时期,山东道监察御史上奏的《奏陈摊丁入亩折》进一步推动了赋税制度的改革,并加强了中央对地方

经济的控制。摊丁入亩的实施,使得赋税负担更加合理,避免了因人口增减而导致的赋税不均问题。这一改革不仅

简化了赋税征收手续,还增强了中央政府对地方经济状况的掌握,有利于中央集权的巩固和发展。而陕西总督上奏

的《奏报题参不法土司暨改土归流缘由折》则体现了清代在地方治理方面的调整。改土归流是清代针对西南地区少

数民族土司制度进行的一项重要改革,旨在加强中央对地方的控制和管理。通过这一改革,中央政府成功削弱了土

司的势力,加强了地方行政机构的设置和管理,进一步强化了中央集权。同时,这一改革也根据地方实际情况进行

了治理调整,有利于当地社会的稳定和发展。

综上所述,从康熙朝的赋税制度改革到雍正朝的摊丁入亩,再到对西南地区少数民族土司制度的改革,我们可

以看到清代在中央集权强化与地方治理调整方面的不断努力和进步。这些改革和政策不仅加强了中央对地方的控制

和管理,还根据地方实际情况进行了治理调整,有利于国家的稳定和发展。

历史试题

全卷满分 100 分,考试用时 75 分钟

一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符

合题目要求的。

1 .考古工作者对湖南澧县孙家岗遗址进行了发掘,共清理出竖穴土坑墓 33 座,随葬品以陶器为主;有 7 座

墓出土了玉器,共 26 件,其中 14 号墓出土玉器数量最多,计 14 件。下列与孙家岗遗址的时代、地域和

文化特征最接近的是 ( )

A . 大汶口文化 B . 仰韶文化 C . 河姆渡文化 D . 良渚文化

2 .西周前期,天下万民万物“ 皆归王有 ”。西周末年,当朝卿士却批评周厉王企图专擅山林川泽之利的做法,

认为人人都可利用天地万物。这一变化反映出 ( )

A . 井田制度逐渐瓦解 B .“仁政 ”观念受到推崇

C . 王室权威走向衰落 D . 贫富分化导致阶级对立

3 .战国时期,“中国 ”一词的使用频率显著增加,其内涵也变得更加丰富,主要涵盖了周朝、国都、中原、

记忆中国、文化中国、一统中国等多重意义。这一现象反映的历史发展趋势是 ( )

A . 变法革新 B . 国家统一 C . 士阶层的崛起 D . 思想解放

4 .据里耶秦简记载,秦迁陵(今湖南湘西地区)一带每年要向中央进献鸟、羽毛等物。当地设有专司贡献的

“程令 ”“献官 ”“四时献 ”职官,并对不同物产的贡献有具体规定。这表明,当时迁陵地区 ( )

A . 商品经济获得发展 B . 已纳入朝廷有效统治

C . 政府重视基层治理 D . 百姓的负担比较沉重

5 .汉初, 内郡和边郡在武官设置上差别不大。汉武帝以后, 内地郡县的郡发弩、郡司空、郡轻车等武职已不 复存

在;边郡则在旧军事体制以外,增加部都尉、属国都尉和农都尉等。这一变化表明西汉政府 ( )

A . 重视边疆民族地区治理 B . 打击豪强地主势力

C . 推行内地边疆一体发展 D . 改革地方行政体制

6 .西晋八王之乱时,匈奴人刘渊建汉,以汉朝皇帝为先祖,尊崇儒家经典,羌族人姚苌建立后秦伊始即采用汉

制,大兴儒学,意请姜龛、淳于岐、郭高等大儒到长安讲学,这些做法的主要目的是 ( )

A . 促进留学的传播 B . 巩固政权统治

C . 加快封建化进程 D . 推动民族交融

7 .下图所示为唐中叶后城市之间的经济交往及其商品流向。据此分析可知 ( )

A . 商品流向呈南北均衡 B . 经济重心逐渐南移

C . 长途和大额贸易兴起 D . 海上丝绸之路开辟

8 .中晚唐时期,一些藩镇设置“ 回图务 ”,负责管理和经营商业活动,特别是邸店贸易。大批民间商人开始

挂籍军府,获得军将职衔,甚至准官僚身份。这一现象反映了 ( )

A . 藩镇割据势力拥兵自重 B . 商人地位有所提升

C . 人身依附关系日渐松弛 D . 选官制度走向成熟

9 .南宋学者叶适说:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,

虽能自安,而有大不可安者 ”。作者意在强调 ( )

A . 唐朝后期藩镇割据动乱频发 B . 唐朝措施提高了行政效率

C . 宋朝加强集权措施存在弊端 D . 宋初有效解决了割据问题

10 .金世宗完颜雍推行一系列仿效中原制度的政治改革,以至“ 中原之人呼他为“小尧舜 ””。朱熹甚至说如果

金世宗“能尊行尧舜之道,要做大尧舜也由他 ”。时人对金世宗的评价反映出 ( )

A . 金朝以程朱理学为正统 B . 金与宋政治制度的统一性

C . 北方经济文化领先全国 D . 宋金对峙中南宋地位下降

11.记载当时面食店的门首“ 以枋木及花样沓结缚如山棚,上挂半边猪羊,一带近里门面窗牖,皆朱绿五彩装 饰,

谓之“欢门”;《东京梦华录》记载:“凡京师酒店,门首皆缚彩楼欢门”;《清明上河图》中所绘的“孙羊正店”

的彩楼欢门甚至有两三层楼高。这体现出宋代 ( )

A . 社会习俗变化明显 B . 城市商业氛围浓厚

C . 市坊界限已经打破 D . 抑商政策逐渐废除

13 .明代疆域远不及元朝,但明朝官修全国性地理总志《大明一统志》却强调明朝“一统之盛,冠乎古今 ”

( 下 图 所示)。明政府此举 ( )

元氏以夷狄入住华夏, 内立中书省一, 以领腹里诸路,外立行中书省十, 以领天下诸路。然其地西北虽

过于前,而东南岛夷则未尽附。……惟我皇明诞膺天命,统一华夷,幅员之广,东尽辽左,西极流沙,南

越海表,北抵沙溪,四极八荒,靡不来庭。而我皇明一统之盛,冠乎古今者,垂之万世有足征云。

A . 着力弘扬“大一统 ”思想观念 B . 意在借此强化政权的正统性

C . 表明国家疆土主权意识增强 D . 表达对前代疆域的合法继承

第 4 页 共 4 页

14.乾隆三十年,国史馆修人物传,高宗改变了清初的评价标准,对于明末诸臣黄道周、史可法等,肯定他们的

“ 臣节 ”,给予了较高评价;对于降清的一些人,却予以了否定。这样做旨在 ( )

A . 弘扬儒学正统 B . 整顿官场风气 C . 强化集权统治 D . 提升官员素质

15 .历代制度的演进,既有传承又有创新。下表所列信息属于同一个朝代,且按时序排列正确的是 ( )

① 福田院、漕司、科举制、《吕氏乡约》

② 两税法、诸色户计、肃政廉访司、科差

③ 御史台、安东都护府、大索貌阅、《永徽律》

④ 上计制、察举制、什伍组织、《二年律令》

A .④③①② B .④① C .④③②① D .③①②

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16 .【周秦之变】阅读材料,按要求作答。(14 分)

材料一

我们不妨套用王国维论及殷周之变的 口吻对周秦之变作一评述:“欲观周之所以定天下必自其制度始

矣……秦人之制度大异于周者,一是设二十等爵之制,二是废封建而立郡县;二十等爵之制,以源于王权之政

治身份结构组织取代基于自然之血缘身份组织,实施对各阶层百姓的直接控制,不别亲疏贵贱,不讲仁义惠爱;

废封建而立郡县,秦人所以统治天下,由帝王一人直接控制各级地方行政,郡县乡里,事无大小皆决于上。”

——摘编自陈明《从殷周之变到周秦之变—论中国古代社会基本结构的形

成》

材料二

秦人统一,此期间有极关重要者四事:

一、为中国版图之确立。秦并六国,分建四十二郡,造成此下二千年中国疆域之大轮廓。

二、为中国民族之抟成。春秋时代华夷杂处之局,逐渐消融,而成“车同轨,书同文,行同伦 ”之社会。

三、为中国政治制度之创建。封建制破弃,郡县制成立,平民、贵族两阶级对立之消融。

四、为中国学术思想之奠定。此就态度倾向而言,一曰大同观,二曰平等观,三曰现实观。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“周秦之变 ”在政治上的表现。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评价“周秦之变 ”对中国古代历史发展的影响。(8 分)

第 4 页 共 4 页

17 .【度牒制度与社会发展】度牒是由国家发放的证明僧人和道士身份的官方凭证。阅读材料并结合所学知识,

完成下列要求。(14 分)

材料一

为控制僧道,唐政府实行度牒制度,唐太宗时期控制度僧权,限定很少的度牒额度。度牒由尚书省发行,

度牒上详载僧尼的本籍、俗名、年龄、所属寺院、师名等。执有度牒者是政府承认的合法僧道,游食四方不

受刁难。合法僧道才可以免除赋役。

——摘编自曹旅宁《唐代度牒考略》

等

材料二

明朝正统年间,皇室大力兴建寺院,度牒制度开始受到严重挑战。至景泰年间,后宫崇佛大为泛滥,度

牒发放数额通过各种途径迅速增加。明中叶以后,僧道中有度牒者,不低于 70 万人。此前度牒出卖,大多

因为灾伤,所纳基本是粮食之类的救灾物资。嘉靖中叶以后,纳银给度成为主要做法,是朝廷财政收入的常

规项目。

——摘编自赵轶峰《明代僧道度牒制度的变迁》

(1)根据材料一并结合所学,归纳唐朝实行度牒制度的目的。(6 分)

(2)根据材料二,概括明中叶以后度牒制度出现的新现象,并结合分析其产生的背景。(8 分)

18 .【商品经济的发展】阅读材料,完成下列要求。(15 分)

材料一

16 世纪,江南市镇进入高速发展时期。一个个人口稠密、商店林立、经济繁华的市镇涌现。其中,专业市

镇占绝大多数,如松江府的朱泾、枫泾。据清人记载,“前明数百家布号, 皆在松江枫泾、朱泾乐业,而染坊、

踹坊、商贾悉从之 ”。市镇是一个充满活力的商业中心、工业中心,手工作坊主及其雇佣的工匠是其人口的重

要部分。

——摘编自 卜宪群总撰稿《中国通史》

材料二

全球贸易为中国带来了巨大繁荣,尤其在清朝初期。美洲的作物引入了中国,玉米、甘薯和花生等作物使

农民们可以把以前未开垦的荒地也利用起来,支撑了人口的进一步增长,为商业市场提供了机会。数以千计的

中国商人以个人或合伙的形式往来于中国海域,他们用丝绸和瓷器换取随马尼拉大帆船跨越太平洋运来的美

洲白银。他们通过向政府官员行贿或给士绅家庭分红来获得官方支持。事实上,士绅家庭参与到一些商业活

动中,如经营货栈、钱庄和典当业等,商人让他们的孩子受教育,通过参加科举考试获得晋升。

第 4 页 共 4 页

——杰里 ·本特利《新全球史》

(1)依据材料和所学知识,列举明清商品经济发展的具体表现,并简析其原因。(9 分)

(2)依据材料和所学知识,简要分析明清商品经济发展产生的积极影响。(6 分)

19 .【奏折与历史】阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料

表 1 是某学者在研究清代相关课题过程中收集整理的部分奏折资料。

表 1

序号 奏折名称 上奏者 时期

① 奏请滋生人丁不再加赋折 礼部右侍郎

② 奏缮《御选唐诗》底子十八篇折 武英殿总监造 康熙朝

③ 奏报察哈尔八旗蒙古遭大风雪折 理藩院尚书

④ 奏陈摊丁入亩折 山东道监察御史

⑤ 奏报癸卯科乡试情形折 两江总督 雍正朝

⑥ 奏报题参不法土司暨改土归流缘由折 陕西总督

⑦ 奏报得雨及粮价情形折 广东巡抚

⑧ 奏报办理漕运事务事 江南河道总督

乾隆朝 奏报代藏书家鲍士恭等叩谢恩

⑨ 赐《古今图书集成》事 浙江巡抚

——《康熙朝汉文朱批奏折汇编》等

根据材料并结合所学知识,选择 2—4 条奏折,提炼一个论题并加以阐述。(要求:列出所选奏折序号,论

题明确,史论结合,逻辑清晰。)

荆州中学 2025-2026 学年高三上学期 8 月月考

历史试题答案

一、选择题

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】B

11.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】A

二、非选择题

16.【答案】

(1)表现:①以军功爵制取代世卿世禄制;②以郡县制取代分封制;③以疆域国家取代部族国家;④以官僚政治

取代贵族政治;⑤形成了皇帝制度。(每点 2 分,共 6 分,任答三点即可)

(2)影响:

积极:①奠定此后古代中国版图的基本框架;②促进各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家的

形成与发展;③确立的政治制度被以后的王朝长期沿用,影响深远;④促进了学术研究日趋关于平等和

现实;⑤奠定了大一统中央集权国家 的基本模式。(每点 2 分,共 6 分,任答三点即可)

消极:①过度集权易导致地方行政僵化;②人治色彩浓厚,在王朝后期易激起农民起义。(每点 2 分,

共 2 分,任答以点即可)

17.【答案】

(1)作用:掌握人口变动情况(限制了僧道人口发展);加强社会控制(或促进了社会稳定);保障国家赋役征发

(或有利于增加政府财政(赋税)收入);保障农业生产所需的劳动力;维护儒学正统地位(或有利于

儒学的复兴)。(同类型的表述不重复得分)(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

(2)新现象:①度牒发放途径增多;②度牒发放数量增多;③纳银给度方式普及(由纳粮给度到纳银给度);④度

牒制度受到挑战)。(每点 2 分,写出两点即可,共 4 分)

背景:①部分皇室成员崇奉佛道;②社会救济导致的财政压力(解决财政困难的需要);③白银流通量增加(大

量白银流入中国/白银货币化);④商品经济发展;⑤赋税制度变革(一条鞭法的推行)。(每点 2 分,任

答 2 点得 4 分)

18.【答案】

(1)表现:①江南工商业市镇发展迅速;②呈现商品化专业化趋势;③出现资本主义生关系萌芽;④海外贸易发

达;⑤白银成为普遍使用的货币;⑥商帮形成(晋商、徽商),会馆出现;⑥长途和大额贸易发展。(每

点 1 分,任答五点得 5 分,言之有理酌情给分。)

原因:①全球贸易的影响;②高产农作物引入,农业发展;③手工业发展;④经济重心南移;⑤水运交通便

利,特别是大运河的开通;⑥两宋以来政府商业政策调整。(每点 1 分,任答四点得 4 分,言之有理,

酌情给分。)

(2)影响:①增强了城市经济功能;②影响了社会经济结构的变化;③促进了市民阶层队伍的壮大;④冲击了传

统的等级观念;⑤促进了思想解放,早期民主启蒙思想产生;⑥为小说、戏曲的发展创造条件,推动

文学艺术的世俗化。(每点 2 分,任答三点给 6 分,言之有理酌情给分。)

19.【答案】

示例

所选奏折序号:①、④、⑥

论题:清代中央集权的强化与地方治理的调整

阐述:清代作为中国历史上最后一个封建王朝,其政治体制的核心是中央集权。在这一体制下,皇帝通过一系

列制度设计,不断强化对地方的控制和管理,同时根据地方实际情况进行治理调整。从表 1 所列的奏折中,我们可

以清晰地看到清代中央集权的强化与地方治理的调整过程。

康熙朝时期,礼部右侍郎上奏的《奏请滋生人丁不再加赋折》反映了中央政府在赋税制度方面的改革。这一改

革不仅减轻了百姓的负担,更重要的是加强了中央对地方财政的控制,使得赋税征收更加规范和统一。这体现了中

央集权在财政领域的强化,通过制度设计确保了国家财政的稳定和中央对地方的有效管理。

雍正朝时期,山东道监察御史上奏的《奏陈摊丁入亩折》进一步推动了赋税制度的改革,并加强了中央对地方

经济的控制。摊丁入亩的实施,使得赋税负担更加合理,避免了因人口增减而导致的赋税不均问题。这一改革不仅

简化了赋税征收手续,还增强了中央政府对地方经济状况的掌握,有利于中央集权的巩固和发展。而陕西总督上奏

的《奏报题参不法土司暨改土归流缘由折》则体现了清代在地方治理方面的调整。改土归流是清代针对西南地区少

数民族土司制度进行的一项重要改革,旨在加强中央对地方的控制和管理。通过这一改革,中央政府成功削弱了土

司的势力,加强了地方行政机构的设置和管理,进一步强化了中央集权。同时,这一改革也根据地方实际情况进行

了治理调整,有利于当地社会的稳定和发展。

综上所述,从康熙朝的赋税制度改革到雍正朝的摊丁入亩,再到对西南地区少数民族土司制度的改革,我们可

以看到清代在中央集权强化与地方治理调整方面的不断努力和进步。这些改革和政策不仅加强了中央对地方的控制

和管理,还根据地方实际情况进行了治理调整,有利于国家的稳定和发展。

同课章节目录