13.3.2 三角形的外角【人教新版八上数学授课典案+备课素材】

文档属性

| 名称 | 13.3.2 三角形的外角【人教新版八上数学授课典案+备课素材】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 547.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 06:19:37 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 数学学科

13.3.2 三角形的外角

创设学习场景

实际情境置疑探究归纳探究复习探究类比探究悬念激趣

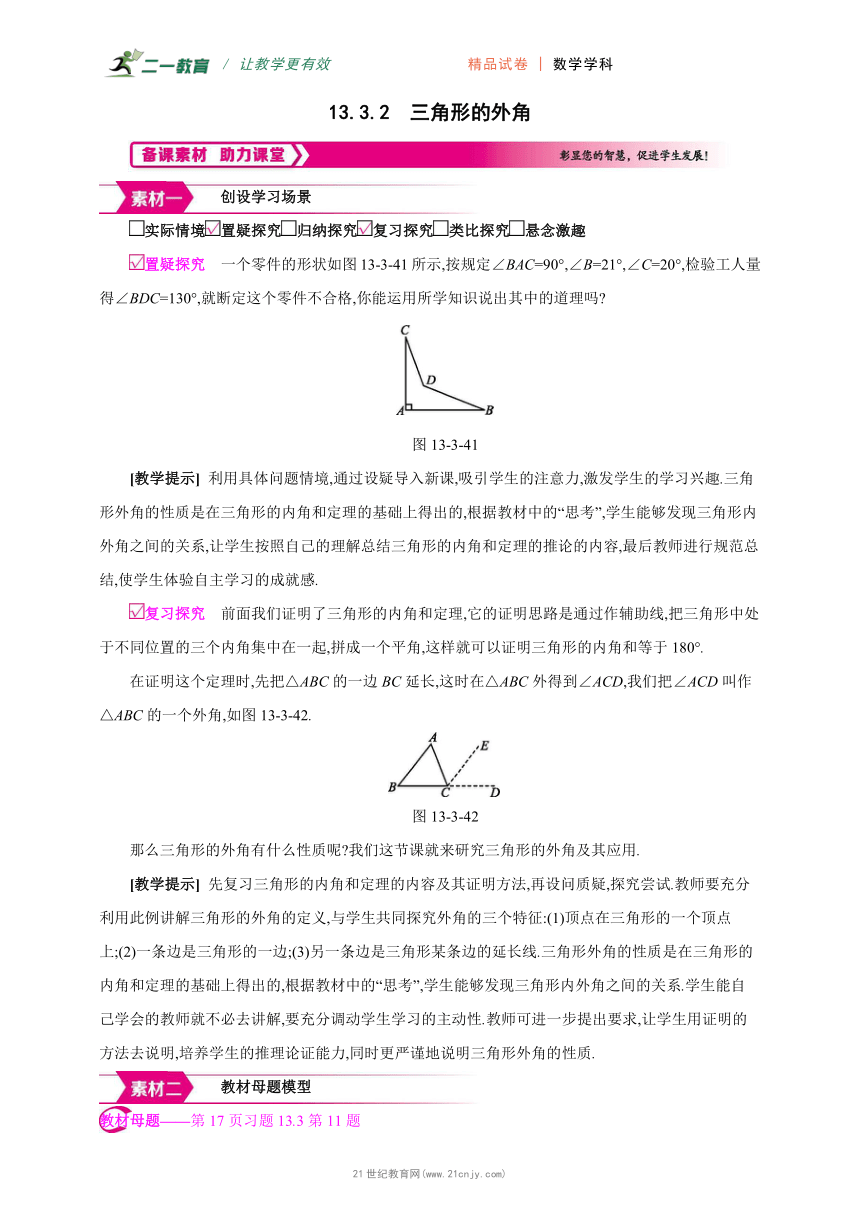

置疑探究 一个零件的形状如图13-3-41所示,按规定∠BAC=90°,∠B=21°,∠C=20°,检验工人量得∠BDC=130°,就断定这个零件不合格,你能运用所学知识说出其中的道理吗

图13-3-41

[教学提示] 利用具体问题情境,通过设疑导入新课,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣.三角形外角的性质是在三角形的内角和定理的基础上得出的,根据教材中的“思考”,学生能够发现三角形内外角之间的关系,让学生按照自己的理解总结三角形的内角和定理的推论的内容,最后教师进行规范总结,使学生体验自主学习的成就感.

复习探究 前面我们证明了三角形的内角和定理,它的证明思路是通过作辅助线,把三角形中处于不同位置的三个内角集中在一起,拼成一个平角,这样就可以证明三角形的内角和等于180°.

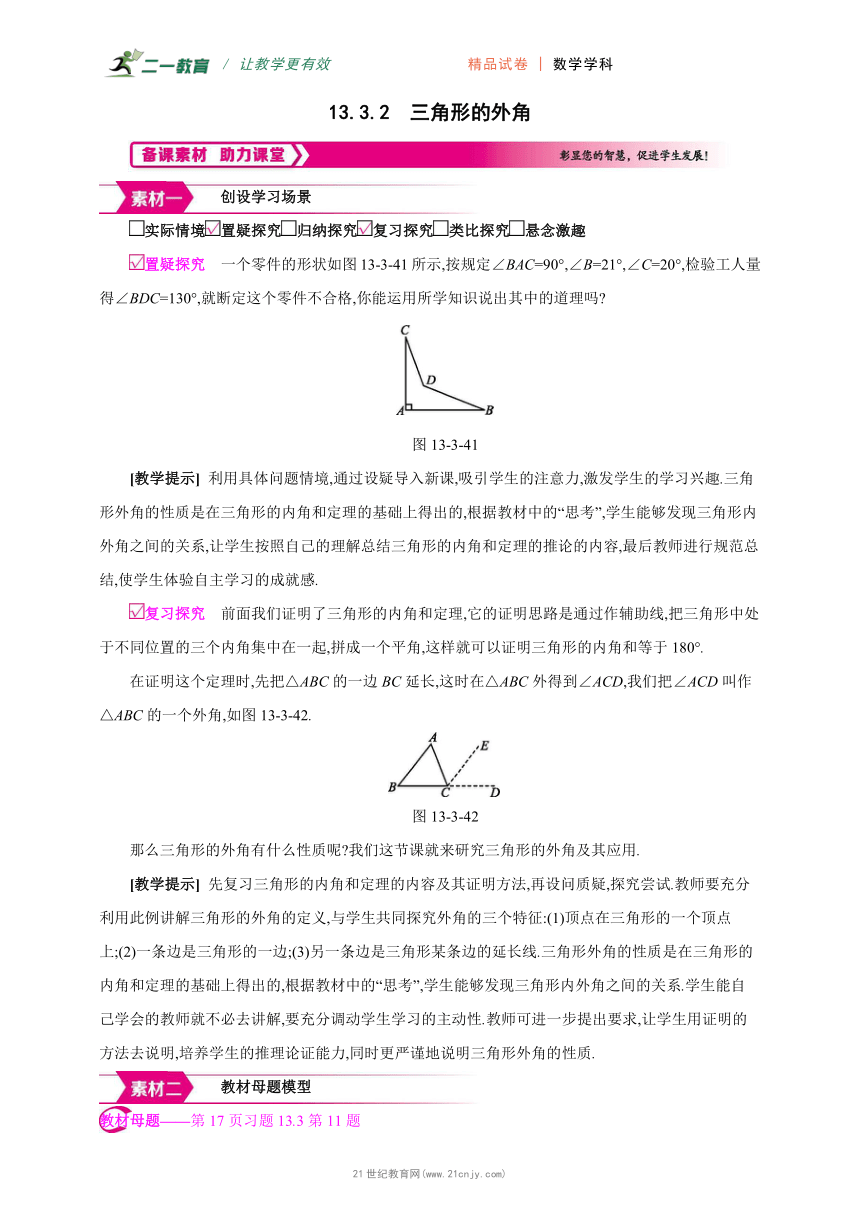

在证明这个定理时,先把△ABC的一边BC延长,这时在△ABC外得到∠ACD,我们把∠ACD叫作△ABC的一个外角,如图13-3-42.

图13-3-42

那么三角形的外角有什么性质呢 我们这节课就来研究三角形的外角及其应用.

[教学提示] 先复习三角形的内角和定理的内容及其证明方法,再设问质疑,探究尝试.教师要充分利用此例讲解三角形的外角的定义,与学生共同探究外角的三个特征:(1)顶点在三角形的一个顶点上;(2)一条边是三角形的一边;(3)另一条边是三角形某条边的延长线.三角形外角的性质是在三角形的内角和定理的基础上得出的,根据教材中的“思考”,学生能够发现三角形内外角之间的关系.学生能自己学会的教师就不必去讲解,要充分调动学生学习的主动性.教师可进一步提出要求,让学生用证明的方法去说明,培养学生的推理论证能力,同时更严谨地说明三角形外角的性质.

教材母题模型

教材母题——第17页习题13.3第11题

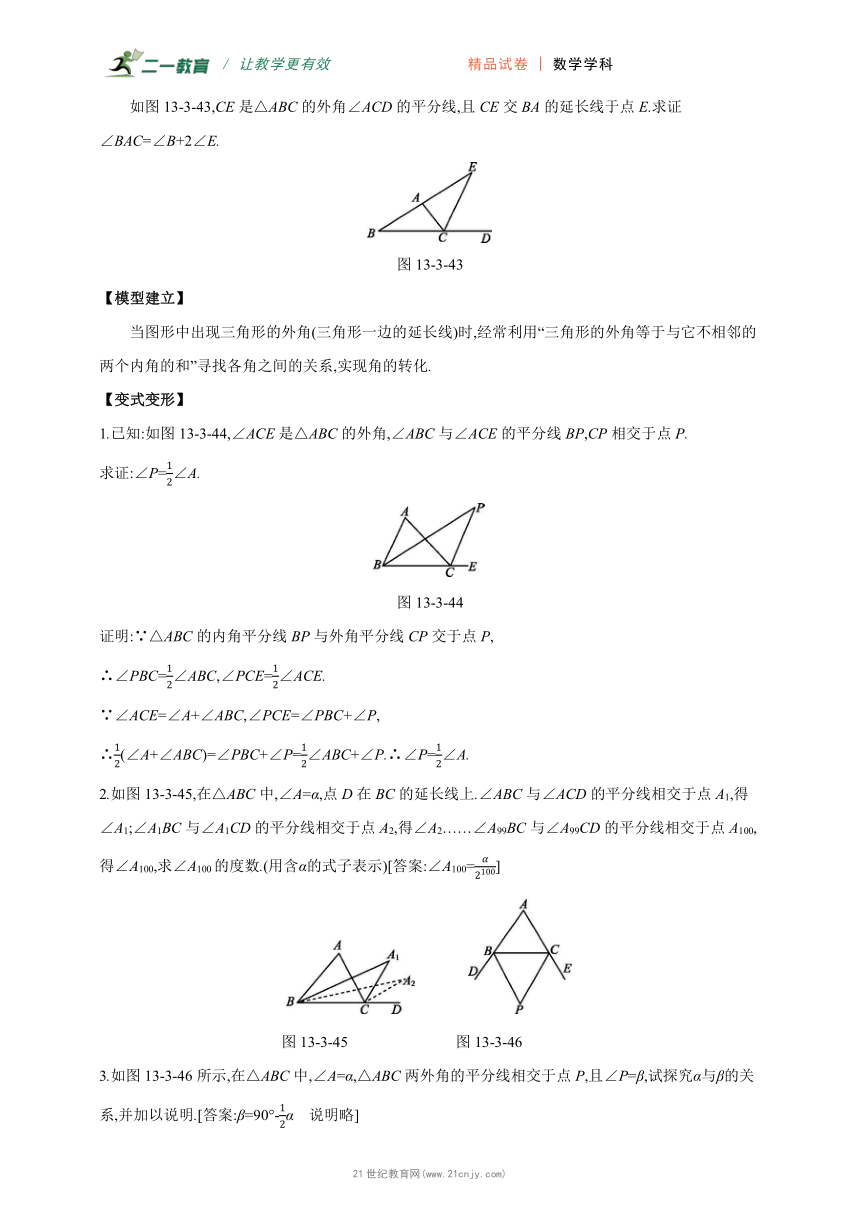

如图13-3-43,CE是△ABC的外角∠ACD的平分线,且CE交BA的延长线于点E.求证∠BAC=∠B+2∠E.

图13-3-43

【模型建立】

当图形中出现三角形的外角(三角形一边的延长线)时,经常利用“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和”寻找各角之间的关系,实现角的转化.

【变式变形】

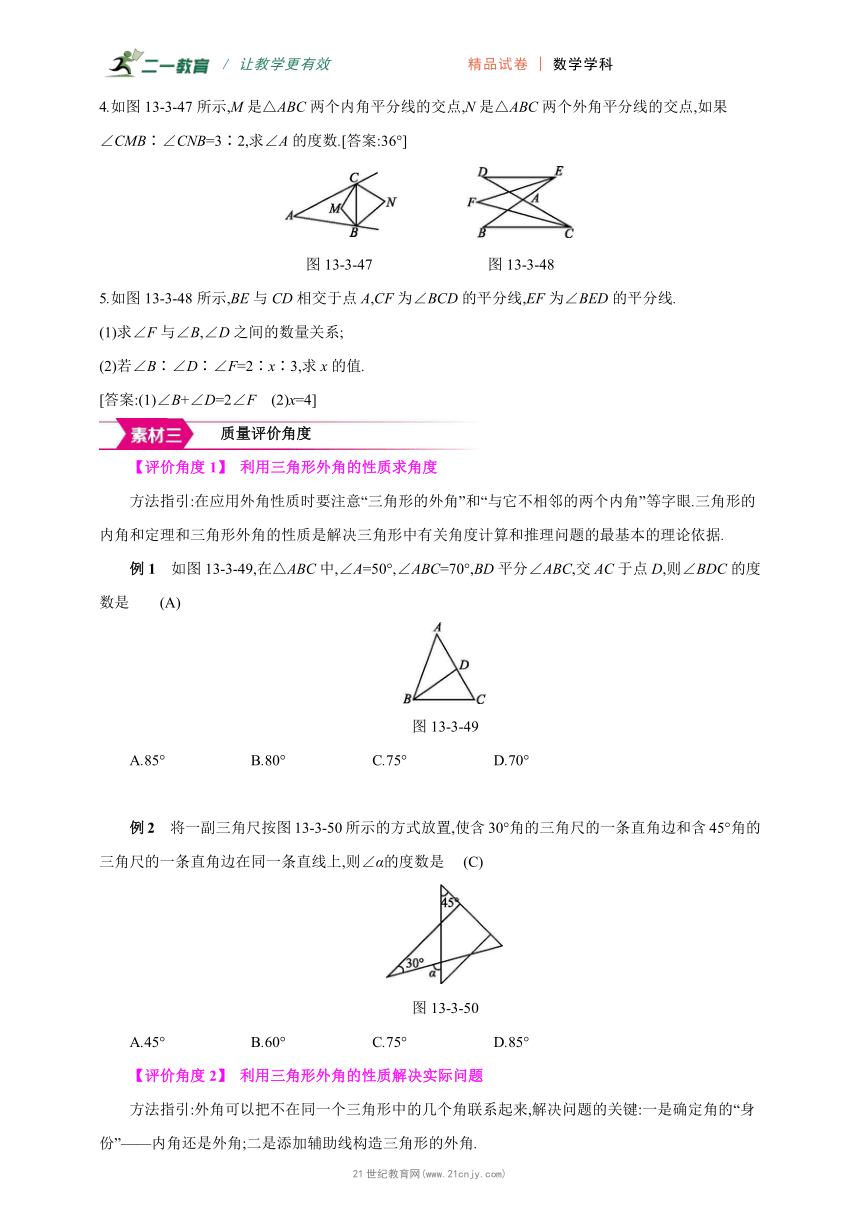

1.已知:如图13-3-44,∠ACE是△ABC的外角,∠ABC与∠ACE的平分线BP,CP相交于点P.

求证:∠P=∠A.

图13-3-44

证明:∵△ABC的内角平分线BP与外角平分线CP交于点P,

∴∠PBC=∠ABC,∠PCE=∠ACE.

∵∠ACE=∠A+∠ABC,∠PCE=∠PBC+∠P,

∴(∠A+∠ABC)=∠PBC+∠P=∠ABC+∠P.∴∠P=∠A.

2.如图13-3-45,在△ABC中,∠A=α,点D在BC的延长线上.∠ABC与∠ACD的平分线相交于点A1,得∠A1;∠A1BC与∠A1CD的平分线相交于点A2,得∠A2……∠A99BC与∠A99CD的平分线相交于点A100,得∠A100,求∠A100的度数.(用含α的式子表示)[答案:∠A100=]

图13-3-45 图13-3-46

3.如图13-3-46所示,在△ABC中,∠A=α,△ABC两外角的平分线相交于点P,且∠P=β,试探究α与β的关系,并加以说明.[答案:β=90°-α 说明略]

4.如图13-3-47所示,M是△ABC两个内角平分线的交点,N是△ABC两个外角平分线的交点,如果∠CMB∶∠CNB=3∶2,求∠A的度数.[答案:36°]

图13-3-47 图13-3-48

5.如图13-3-48所示,BE与CD相交于点A,CF为∠BCD的平分线,EF为∠BED的平分线.

(1)求∠F与∠B,∠D之间的数量关系;

(2)若∠B∶∠D∶∠F=2∶x∶3,求x的值.

[答案:(1)∠B+∠D=2∠F (2)x=4]

质量评价角度

【评价角度1】 利用三角形外角的性质求角度

方法指引:在应用外角性质时要注意“三角形的外角”和“与它不相邻的两个内角”等字眼.三角形的内角和定理和三角形外角的性质是解决三角形中有关角度计算和推理问题的最基本的理论依据.

例1 如图13-3-49,在△ABC中,∠A=50°,∠ABC=70°,BD平分∠ABC,交AC于点D,则∠BDC的度数是 (A)

图13-3-49

A.85° B.80° C.75° D.70°

例2 将一副三角尺按图13-3-50所示的方式放置,使含30°角的三角尺的一条直角边和含45°角的三角尺的一条直角边在同一条直线上,则∠α的度数是 (C)

图13-3-50

A.45° B.60° C.75° D.85°

【评价角度2】 利用三角形外角的性质解决实际问题

方法指引:外角可以把不在同一个三角形中的几个角联系起来,解决问题的关键:一是确定角的“身份”——内角还是外角;二是添加辅助线构造三角形的外角.

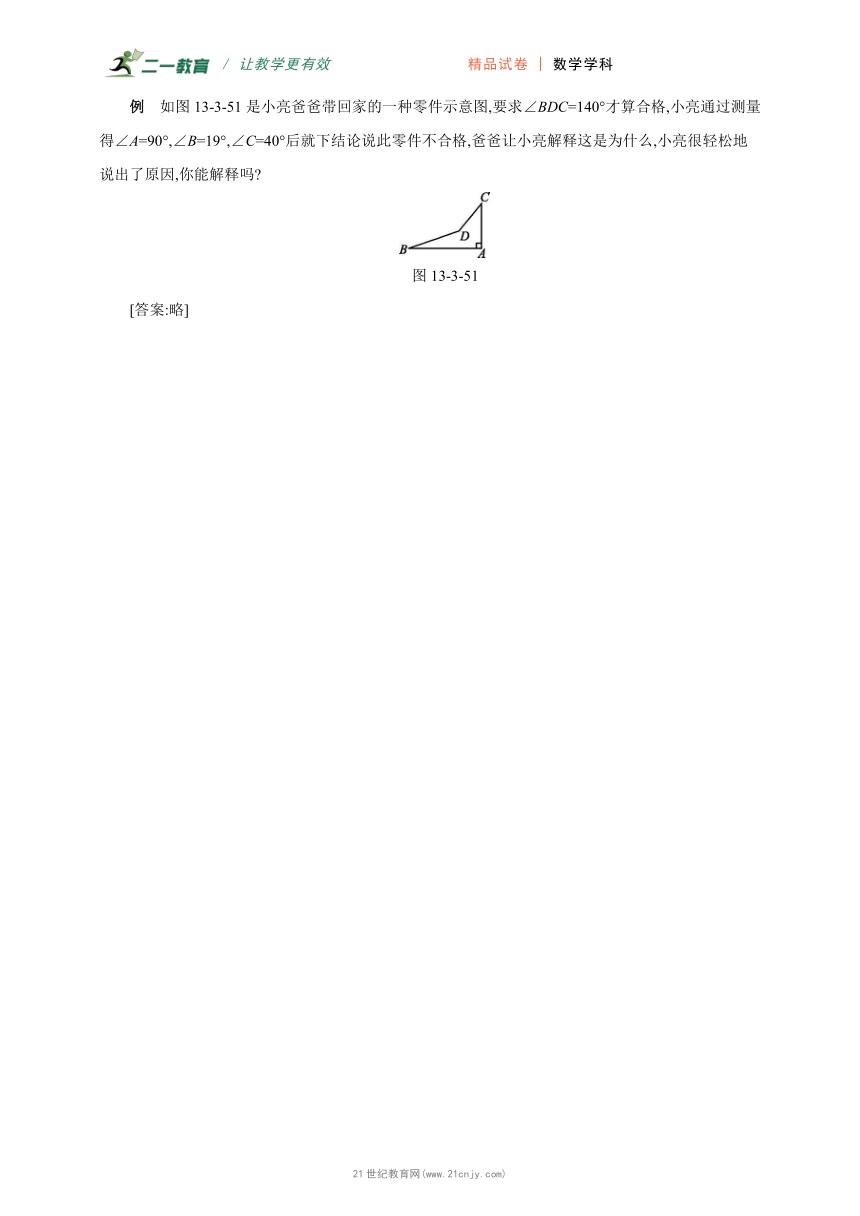

例 如图13-3-51是小亮爸爸带回家的一种零件示意图,要求∠BDC=140°才算合格,小亮通过测量得∠A=90°,∠B=19°,∠C=40°后就下结论说此零件不合格,爸爸让小亮解释这是为什么,小亮很轻松地说出了原因,你能解释吗

图13-3-51

[答案:略]

13.3.2 三角形的外角

教学过程设计

课题 13.3.2 三角形的外角 授课人

学 习 目 标 1.了解三角形的外角及其性质. 2.经历探索三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和的过程. 3.学会运用简单的说理来计算与三角形相关的角. 4.培养学生的实践能力和观察总结能力,体验主动探究的成功和快乐.

学习 重点 三角形外角的性质.

学习 难点 运用三角形外角的性质进行有关计算,能准确地表达推理的过程和方法.

授课 类型 新授课 课时

教具 圆规、量角器、直尺(多媒体:PPT课件、几何画板)

教学活动

教学 步骤 师生活动 设计意图

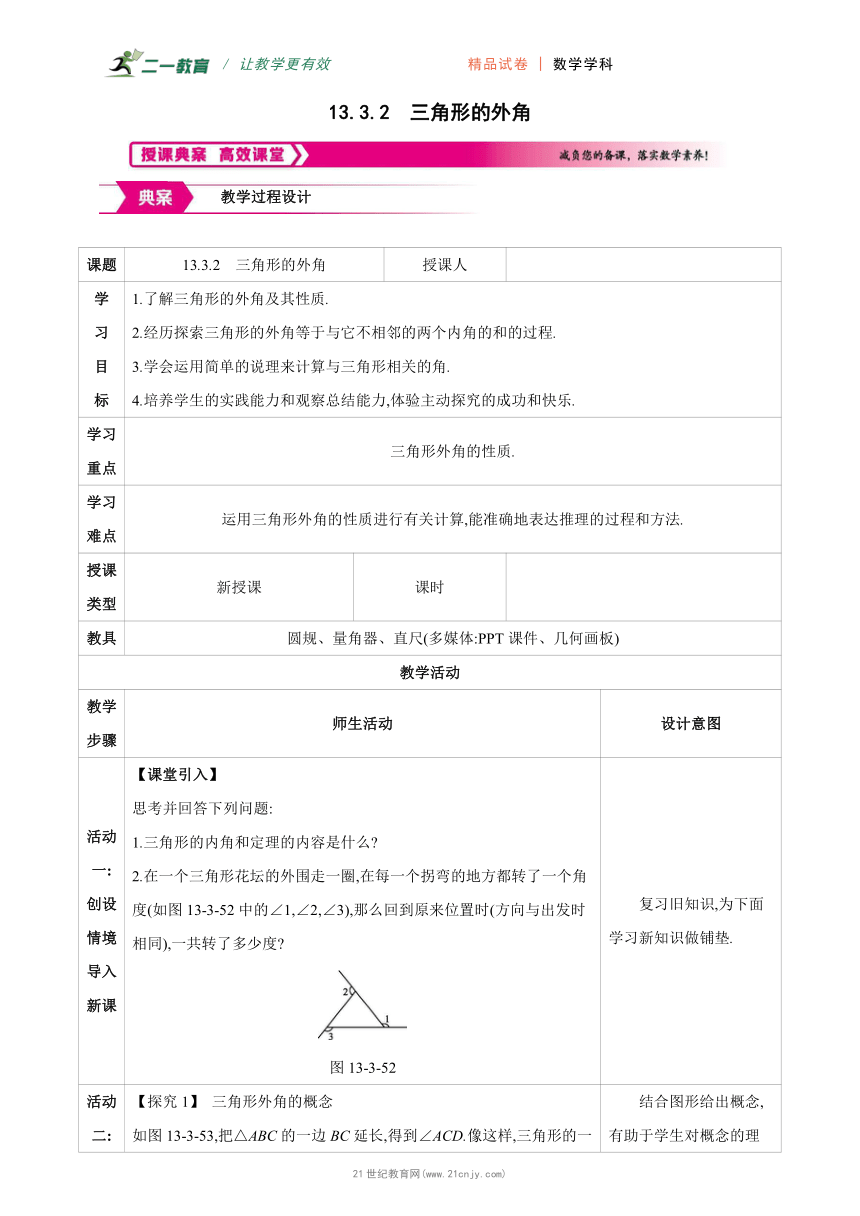

活动 一: 创设 情境 导入 新课 【课堂引入】 思考并回答下列问题: 1.三角形的内角和定理的内容是什么 2.在一个三角形花坛的外围走一圈,在每一个拐弯的地方都转了一个角度(如图13-3-52中的∠1,∠2,∠3),那么回到原来位置时(方向与出发时相同),一共转了多少度 图13-3-52 复习旧知识,为下面学习新知识做铺垫.

活动 二: 探究 与 应用 【探究1】 三角形外角的概念 如图13-3-53,把△ABC的一边BC延长,得到∠ACD.像这样,三角形的一边与另一边的延长线组成的角,叫作三角形的外角. 图13-3-53 结合图形给出概念,有助于学生对概念的理解,增强学生的识图能力.

活动 二: 探究 与 应用 练习 如图13-3-54,点D,E分别在△ABC的边AC,AB上,BD,CE交于点F,∠BEC是哪个三角形的外角 ∠AEC是哪个三角形的外角 ∠EFD是哪个三角形的外角 图13-3-54 图13-3-55 【探究2】 三角形外角的性质 如图13-3-55,在△ABC中,∠A=70°,∠B=60°,∠ACD是△ABC的一个外角.能由∠A,∠B求出∠ACD吗 如果能,∠ACD与∠A,∠B有什么关系 任意一个三角形的一个外角与和它不相邻的两个内角是否都有这种关系 结论:三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和. 练习 求下列各图中∠1的度数. 图13-3-56 1.通过思考、交流,归纳出三角形外角的性质. 2.注意:应用三角形的内角和定理的推论时,一定要理解其意思,即“与它不相邻”的意义.

【应用举例】 例1 如图13-3-57,∠BAE,∠CBF,∠ACD是△ABC的三个外角,它们的和是多少 图13-3-57 图13-3-58 解:如图13-3-58,由三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和,得∠BAE=∠2+∠3, ∠CBF=∠1+∠3, ∠ACD=∠1+∠2. 所以∠BAE+∠CBF+∠ACD=2(∠1+∠2+∠3). 由∠1+∠2+∠3=180°,得∠BAE+∠CBF+∠ACD=2×180°=360°. 变式 如图13-3-59,在△ABC中,已知D是边BC上的一点,且∠ADE=∠B,那么∠1与∠2相等吗 为什么 图13-3-59 解:∠1=∠2.理由: 因为∠ADC=∠B+∠1,∠ADC=∠ADE+∠2, 所以∠B+∠1=∠ADE+∠2. 又因为∠ADE=∠B,所以∠1=∠2. 归纳:三角形外角的性质的两个应用: (1)已知三角形的两个内角,求与这两个内角不相邻的外角; (2)已知三角形的一个外角及与其不相邻的一个内角,求另一个与其不相邻的内角. 1.了解三角形的外角和等于360°.渗透数形结合的数学思想方法,提高学生的说理能力. 2.通过例题及变式,拓展学生的解题思路,也可以发现恰当使用三角形外角的性质在解题中的优势.

活动 二: 探究 与 应用 【拓展提升】 例2 如图13-3-60,在△ABC中,点D在边BA的延长线上,∠ABC的平分线和∠DAC的平分线相交于点M. 图13-3-60 (1)若∠BAC=80°,∠C=60°,求∠M的度数. 一位同学的解答过程如下: ∵∠BAC=80°,∠C=60°,∴∠ABC=40°. ∵∠ABC的平分线和∠DAC的平分线相交于点M, ∴∠ABM=20°,∠CAM=×(180°-80°)=50°. ∴∠M=180°-20°-50°-80°=30°. 你认为他的解答正确吗 (2)若去掉(1)中的“∠BAC=80°”,你还能求出∠M的度数吗 如果能,请写出求解过程;如果不能,请说明理由. [答案:(1)正确 (2)能 ∠M=30° 求解过程略] 知识的综合与拓展,提高学生的应考能力.

活动 三: 课堂 总结 反思 【当堂训练】 1.图13-3-61中是△ABC的外角的是 (B) 图13-3-61 A.∠EAB,∠EAD B.∠EAB,∠DAC C.∠EAB,∠EAD,∠DAC D.以上说法都不对 2.如图13-3-62,∠ACD是△ABC的外角,CE平分∠ACD.若∠A=60°,∠B=40°,则∠ECD等于 (C) A.40° B.45° C.50° D.55° 图13-3-62 图13-3-63 3.如图13-3-63,点D在△ABC的边AB的延长线上,DE∥BC.若∠A=35°,∠C=24°,则∠D的度数是 (B) A.24° B.59° C.60° D.69° 4.如图13-3-64,若∠α=125°,∠1=50°,则∠β的度数是 105° . 图13-3-64 图13-3-65 5.如图13-3-65,D是△ABC的BC边上一点,∠B=∠BAD,∠ADC=80°,∠BAC=70°,求: (1)∠B的度数; (2)∠C的度数. 解:(1)因为∠ADC是△ABD的外角, 所以∠ADC=∠B+∠BAD=80°. 又因为∠B=∠BAD,所以∠B=∠ADC=×80°=40°. (2)在△ABC中,因为∠B+∠BAC+∠C=180°, 所以∠C=180°-∠B-∠BAC=180°-40°-70°=70°. 当堂训练,及时反馈学习效果.

活动 三: 课堂 总结 反思 【课堂总结】 (1)本节课你学到了哪些知识 (2)你学到研究几何图形的方法了吗 你还存在哪些困惑 培养学生对数学知识的归纳能力以及对知识点概括的语言表达能力,引导学生对解题思路进行反思,鼓励学生从数学知识、数学思想方法等方面进行反思与总结.

【知识网络】 框架图式总结,更容易形成知识网络.

【教学反思】 ①[授课流程反思] 本节课采用引导发现与多媒体教学手段相结合的方法,引导学生积极思考,激发学生的求知欲,使学生在由浅入深、循序渐进的思维活动中向预定的学习目标探索前进,获得新知,体现学生的主体地位.教学过程中注重学生的自主学习,提倡学生“动手做,动脑想,大胆猜,多训练,勤钻研”,通过自我实践、自我思考、自我总结,最终构建自己的知识. ②[讲授效果反思] 俗话说得好:“熟能生巧!”数学离不开练习,要掌握知识,形成技能、技巧,一定要多练习.要注重练习的有效性,将数学思考融入不同层次的练习中,很好地发挥练习的作用,从中培养学生的应用意识和解决问题的能力. ③[师生互动反思] 结合评价表,对学生的课堂表现进行激励性的评价,一方面有利于调动学生的积极性,另一方面有利于学生进行自我反思. ④[习题反思] 好题题号 错题题号 回顾反思,找出差距与不足,形成知识及教学体系,更进一步提升教师教学的能力.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

13.3.2 三角形的外角

创设学习场景

实际情境置疑探究归纳探究复习探究类比探究悬念激趣

置疑探究 一个零件的形状如图13-3-41所示,按规定∠BAC=90°,∠B=21°,∠C=20°,检验工人量得∠BDC=130°,就断定这个零件不合格,你能运用所学知识说出其中的道理吗

图13-3-41

[教学提示] 利用具体问题情境,通过设疑导入新课,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣.三角形外角的性质是在三角形的内角和定理的基础上得出的,根据教材中的“思考”,学生能够发现三角形内外角之间的关系,让学生按照自己的理解总结三角形的内角和定理的推论的内容,最后教师进行规范总结,使学生体验自主学习的成就感.

复习探究 前面我们证明了三角形的内角和定理,它的证明思路是通过作辅助线,把三角形中处于不同位置的三个内角集中在一起,拼成一个平角,这样就可以证明三角形的内角和等于180°.

在证明这个定理时,先把△ABC的一边BC延长,这时在△ABC外得到∠ACD,我们把∠ACD叫作△ABC的一个外角,如图13-3-42.

图13-3-42

那么三角形的外角有什么性质呢 我们这节课就来研究三角形的外角及其应用.

[教学提示] 先复习三角形的内角和定理的内容及其证明方法,再设问质疑,探究尝试.教师要充分利用此例讲解三角形的外角的定义,与学生共同探究外角的三个特征:(1)顶点在三角形的一个顶点上;(2)一条边是三角形的一边;(3)另一条边是三角形某条边的延长线.三角形外角的性质是在三角形的内角和定理的基础上得出的,根据教材中的“思考”,学生能够发现三角形内外角之间的关系.学生能自己学会的教师就不必去讲解,要充分调动学生学习的主动性.教师可进一步提出要求,让学生用证明的方法去说明,培养学生的推理论证能力,同时更严谨地说明三角形外角的性质.

教材母题模型

教材母题——第17页习题13.3第11题

如图13-3-43,CE是△ABC的外角∠ACD的平分线,且CE交BA的延长线于点E.求证∠BAC=∠B+2∠E.

图13-3-43

【模型建立】

当图形中出现三角形的外角(三角形一边的延长线)时,经常利用“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和”寻找各角之间的关系,实现角的转化.

【变式变形】

1.已知:如图13-3-44,∠ACE是△ABC的外角,∠ABC与∠ACE的平分线BP,CP相交于点P.

求证:∠P=∠A.

图13-3-44

证明:∵△ABC的内角平分线BP与外角平分线CP交于点P,

∴∠PBC=∠ABC,∠PCE=∠ACE.

∵∠ACE=∠A+∠ABC,∠PCE=∠PBC+∠P,

∴(∠A+∠ABC)=∠PBC+∠P=∠ABC+∠P.∴∠P=∠A.

2.如图13-3-45,在△ABC中,∠A=α,点D在BC的延长线上.∠ABC与∠ACD的平分线相交于点A1,得∠A1;∠A1BC与∠A1CD的平分线相交于点A2,得∠A2……∠A99BC与∠A99CD的平分线相交于点A100,得∠A100,求∠A100的度数.(用含α的式子表示)[答案:∠A100=]

图13-3-45 图13-3-46

3.如图13-3-46所示,在△ABC中,∠A=α,△ABC两外角的平分线相交于点P,且∠P=β,试探究α与β的关系,并加以说明.[答案:β=90°-α 说明略]

4.如图13-3-47所示,M是△ABC两个内角平分线的交点,N是△ABC两个外角平分线的交点,如果∠CMB∶∠CNB=3∶2,求∠A的度数.[答案:36°]

图13-3-47 图13-3-48

5.如图13-3-48所示,BE与CD相交于点A,CF为∠BCD的平分线,EF为∠BED的平分线.

(1)求∠F与∠B,∠D之间的数量关系;

(2)若∠B∶∠D∶∠F=2∶x∶3,求x的值.

[答案:(1)∠B+∠D=2∠F (2)x=4]

质量评价角度

【评价角度1】 利用三角形外角的性质求角度

方法指引:在应用外角性质时要注意“三角形的外角”和“与它不相邻的两个内角”等字眼.三角形的内角和定理和三角形外角的性质是解决三角形中有关角度计算和推理问题的最基本的理论依据.

例1 如图13-3-49,在△ABC中,∠A=50°,∠ABC=70°,BD平分∠ABC,交AC于点D,则∠BDC的度数是 (A)

图13-3-49

A.85° B.80° C.75° D.70°

例2 将一副三角尺按图13-3-50所示的方式放置,使含30°角的三角尺的一条直角边和含45°角的三角尺的一条直角边在同一条直线上,则∠α的度数是 (C)

图13-3-50

A.45° B.60° C.75° D.85°

【评价角度2】 利用三角形外角的性质解决实际问题

方法指引:外角可以把不在同一个三角形中的几个角联系起来,解决问题的关键:一是确定角的“身份”——内角还是外角;二是添加辅助线构造三角形的外角.

例 如图13-3-51是小亮爸爸带回家的一种零件示意图,要求∠BDC=140°才算合格,小亮通过测量得∠A=90°,∠B=19°,∠C=40°后就下结论说此零件不合格,爸爸让小亮解释这是为什么,小亮很轻松地说出了原因,你能解释吗

图13-3-51

[答案:略]

13.3.2 三角形的外角

教学过程设计

课题 13.3.2 三角形的外角 授课人

学 习 目 标 1.了解三角形的外角及其性质. 2.经历探索三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和的过程. 3.学会运用简单的说理来计算与三角形相关的角. 4.培养学生的实践能力和观察总结能力,体验主动探究的成功和快乐.

学习 重点 三角形外角的性质.

学习 难点 运用三角形外角的性质进行有关计算,能准确地表达推理的过程和方法.

授课 类型 新授课 课时

教具 圆规、量角器、直尺(多媒体:PPT课件、几何画板)

教学活动

教学 步骤 师生活动 设计意图

活动 一: 创设 情境 导入 新课 【课堂引入】 思考并回答下列问题: 1.三角形的内角和定理的内容是什么 2.在一个三角形花坛的外围走一圈,在每一个拐弯的地方都转了一个角度(如图13-3-52中的∠1,∠2,∠3),那么回到原来位置时(方向与出发时相同),一共转了多少度 图13-3-52 复习旧知识,为下面学习新知识做铺垫.

活动 二: 探究 与 应用 【探究1】 三角形外角的概念 如图13-3-53,把△ABC的一边BC延长,得到∠ACD.像这样,三角形的一边与另一边的延长线组成的角,叫作三角形的外角. 图13-3-53 结合图形给出概念,有助于学生对概念的理解,增强学生的识图能力.

活动 二: 探究 与 应用 练习 如图13-3-54,点D,E分别在△ABC的边AC,AB上,BD,CE交于点F,∠BEC是哪个三角形的外角 ∠AEC是哪个三角形的外角 ∠EFD是哪个三角形的外角 图13-3-54 图13-3-55 【探究2】 三角形外角的性质 如图13-3-55,在△ABC中,∠A=70°,∠B=60°,∠ACD是△ABC的一个外角.能由∠A,∠B求出∠ACD吗 如果能,∠ACD与∠A,∠B有什么关系 任意一个三角形的一个外角与和它不相邻的两个内角是否都有这种关系 结论:三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和. 练习 求下列各图中∠1的度数. 图13-3-56 1.通过思考、交流,归纳出三角形外角的性质. 2.注意:应用三角形的内角和定理的推论时,一定要理解其意思,即“与它不相邻”的意义.

【应用举例】 例1 如图13-3-57,∠BAE,∠CBF,∠ACD是△ABC的三个外角,它们的和是多少 图13-3-57 图13-3-58 解:如图13-3-58,由三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和,得∠BAE=∠2+∠3, ∠CBF=∠1+∠3, ∠ACD=∠1+∠2. 所以∠BAE+∠CBF+∠ACD=2(∠1+∠2+∠3). 由∠1+∠2+∠3=180°,得∠BAE+∠CBF+∠ACD=2×180°=360°. 变式 如图13-3-59,在△ABC中,已知D是边BC上的一点,且∠ADE=∠B,那么∠1与∠2相等吗 为什么 图13-3-59 解:∠1=∠2.理由: 因为∠ADC=∠B+∠1,∠ADC=∠ADE+∠2, 所以∠B+∠1=∠ADE+∠2. 又因为∠ADE=∠B,所以∠1=∠2. 归纳:三角形外角的性质的两个应用: (1)已知三角形的两个内角,求与这两个内角不相邻的外角; (2)已知三角形的一个外角及与其不相邻的一个内角,求另一个与其不相邻的内角. 1.了解三角形的外角和等于360°.渗透数形结合的数学思想方法,提高学生的说理能力. 2.通过例题及变式,拓展学生的解题思路,也可以发现恰当使用三角形外角的性质在解题中的优势.

活动 二: 探究 与 应用 【拓展提升】 例2 如图13-3-60,在△ABC中,点D在边BA的延长线上,∠ABC的平分线和∠DAC的平分线相交于点M. 图13-3-60 (1)若∠BAC=80°,∠C=60°,求∠M的度数. 一位同学的解答过程如下: ∵∠BAC=80°,∠C=60°,∴∠ABC=40°. ∵∠ABC的平分线和∠DAC的平分线相交于点M, ∴∠ABM=20°,∠CAM=×(180°-80°)=50°. ∴∠M=180°-20°-50°-80°=30°. 你认为他的解答正确吗 (2)若去掉(1)中的“∠BAC=80°”,你还能求出∠M的度数吗 如果能,请写出求解过程;如果不能,请说明理由. [答案:(1)正确 (2)能 ∠M=30° 求解过程略] 知识的综合与拓展,提高学生的应考能力.

活动 三: 课堂 总结 反思 【当堂训练】 1.图13-3-61中是△ABC的外角的是 (B) 图13-3-61 A.∠EAB,∠EAD B.∠EAB,∠DAC C.∠EAB,∠EAD,∠DAC D.以上说法都不对 2.如图13-3-62,∠ACD是△ABC的外角,CE平分∠ACD.若∠A=60°,∠B=40°,则∠ECD等于 (C) A.40° B.45° C.50° D.55° 图13-3-62 图13-3-63 3.如图13-3-63,点D在△ABC的边AB的延长线上,DE∥BC.若∠A=35°,∠C=24°,则∠D的度数是 (B) A.24° B.59° C.60° D.69° 4.如图13-3-64,若∠α=125°,∠1=50°,则∠β的度数是 105° . 图13-3-64 图13-3-65 5.如图13-3-65,D是△ABC的BC边上一点,∠B=∠BAD,∠ADC=80°,∠BAC=70°,求: (1)∠B的度数; (2)∠C的度数. 解:(1)因为∠ADC是△ABD的外角, 所以∠ADC=∠B+∠BAD=80°. 又因为∠B=∠BAD,所以∠B=∠ADC=×80°=40°. (2)在△ABC中,因为∠B+∠BAC+∠C=180°, 所以∠C=180°-∠B-∠BAC=180°-40°-70°=70°. 当堂训练,及时反馈学习效果.

活动 三: 课堂 总结 反思 【课堂总结】 (1)本节课你学到了哪些知识 (2)你学到研究几何图形的方法了吗 你还存在哪些困惑 培养学生对数学知识的归纳能力以及对知识点概括的语言表达能力,引导学生对解题思路进行反思,鼓励学生从数学知识、数学思想方法等方面进行反思与总结.

【知识网络】 框架图式总结,更容易形成知识网络.

【教学反思】 ①[授课流程反思] 本节课采用引导发现与多媒体教学手段相结合的方法,引导学生积极思考,激发学生的求知欲,使学生在由浅入深、循序渐进的思维活动中向预定的学习目标探索前进,获得新知,体现学生的主体地位.教学过程中注重学生的自主学习,提倡学生“动手做,动脑想,大胆猜,多训练,勤钻研”,通过自我实践、自我思考、自我总结,最终构建自己的知识. ②[讲授效果反思] 俗话说得好:“熟能生巧!”数学离不开练习,要掌握知识,形成技能、技巧,一定要多练习.要注重练习的有效性,将数学思考融入不同层次的练习中,很好地发挥练习的作用,从中培养学生的应用意识和解决问题的能力. ③[师生互动反思] 结合评价表,对学生的课堂表现进行激励性的评价,一方面有利于调动学生的积极性,另一方面有利于学生进行自我反思. ④[习题反思] 好题题号 错题题号 回顾反思,找出差距与不足,形成知识及教学体系,更进一步提升教师教学的能力.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录