14.2.3 三角形全等的判定(三)(“SSS”)【人教新版八上数学授课典案+备课素材】

文档属性

| 名称 | 14.2.3 三角形全等的判定(三)(“SSS”)【人教新版八上数学授课典案+备课素材】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 530.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 06:27:44 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 数学学科

第3课时 三角形全等的判定(三)(“SSS”)

创设学习场景

实际情境置疑探究归纳探究复习探究类比探究悬念激趣

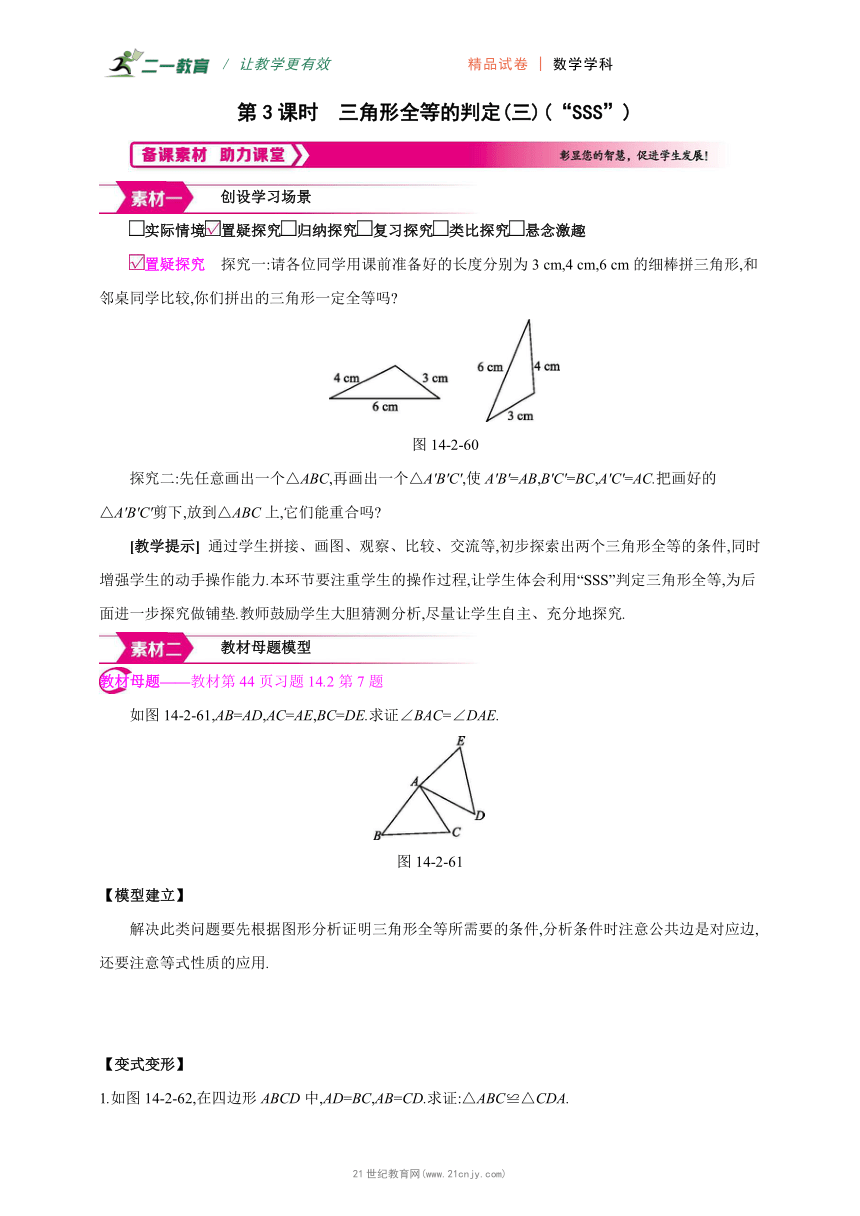

置疑探究 探究一:请各位同学用课前准备好的长度分别为3 cm,4 cm,6 cm的细棒拼三角形,和邻桌同学比较,你们拼出的三角形一定全等吗

图14-2-60

探究二:先任意画出一个△ABC,再画出一个△A'B'C',使A'B'=AB,B'C'=BC,A'C'=AC.把画好的△A'B'C'剪下,放到△ABC上,它们能重合吗

[教学提示] 通过学生拼接、画图、观察、比较、交流等,初步探索出两个三角形全等的条件,同时增强学生的动手操作能力.本环节要注重学生的操作过程,让学生体会利用“SSS”判定三角形全等,为后面进一步探究做铺垫.教师鼓励学生大胆猜测分析,尽量让学生自主、充分地探究.

教材母题模型

教材母题——教材第44页习题14.2第7题

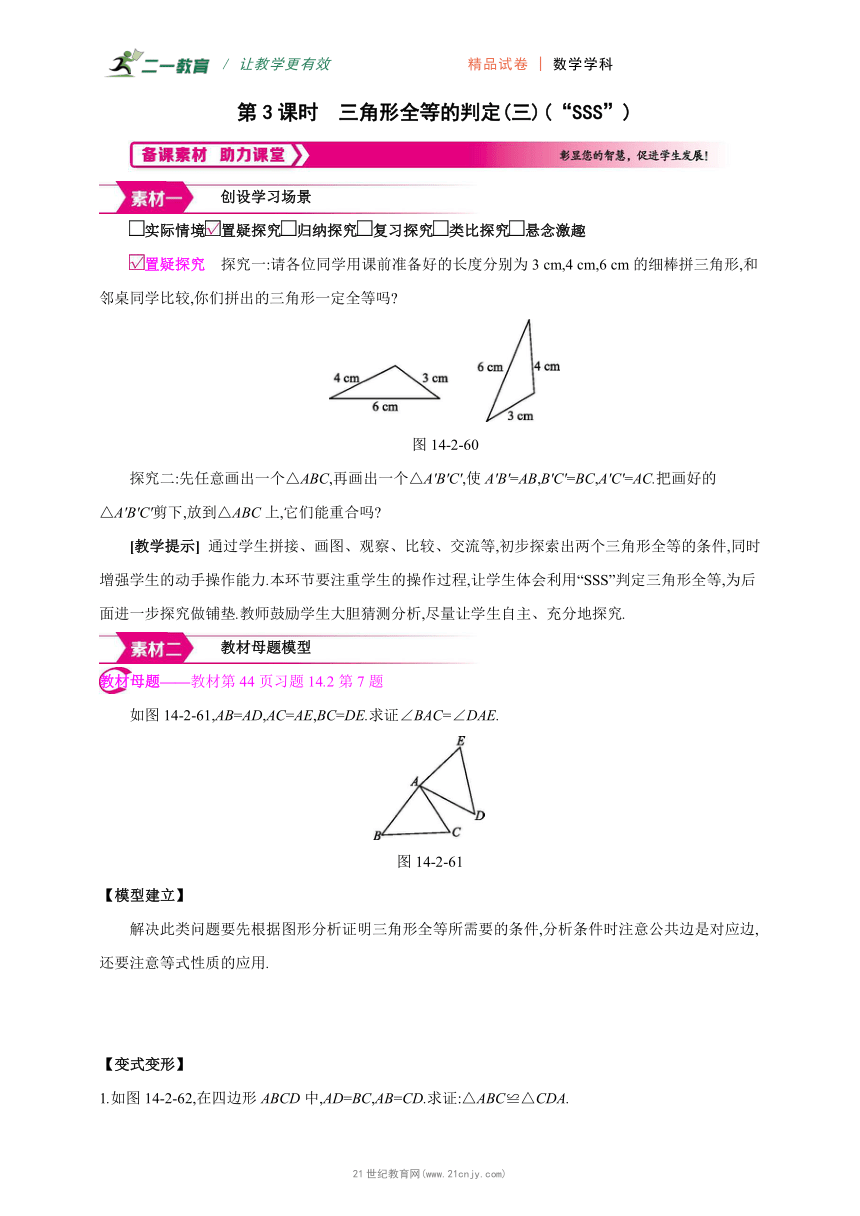

如图14-2-61,AB=AD,AC=AE,BC=DE.求证∠BAC=∠DAE.

图14-2-61

【模型建立】

解决此类问题要先根据图形分析证明三角形全等所需要的条件,分析条件时注意公共边是对应边,还要注意等式性质的应用.

【变式变形】

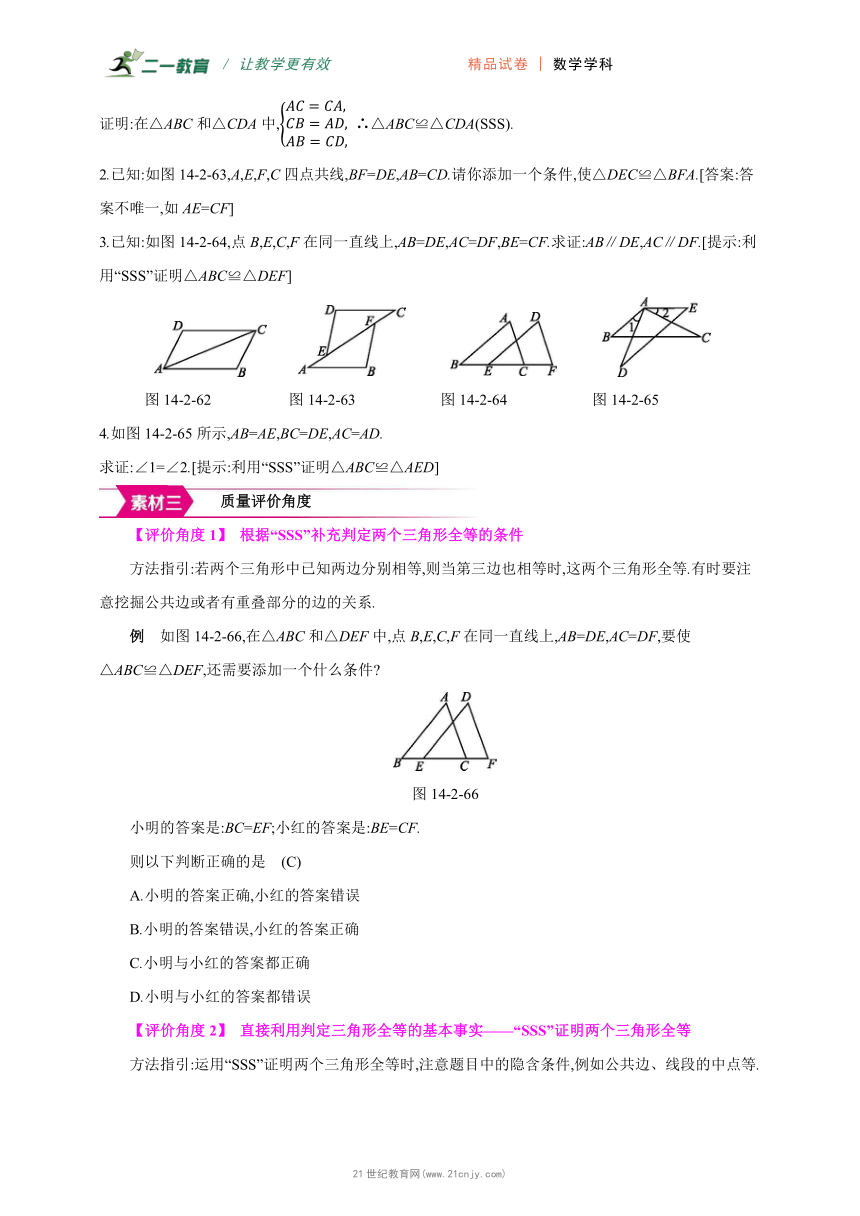

1.如图14-2-62,在四边形ABCD中,AD=BC,AB=CD.求证:△ABC≌△CDA.

证明:在△ABC和△CDA中, ∴△ABC≌△CDA(SSS).

2.已知:如图14-2-63,A,E,F,C四点共线,BF=DE,AB=CD.请你添加一个条件,使△DEC≌△BFA.[答案:答案不唯一,如AE=CF]

3.已知:如图14-2-64,点B,E,C,F在同一直线上,AB=DE,AC=DF,BE=CF.求证:AB∥DE,AC∥DF.[提示:利用“SSS”证明△ABC≌△DEF]

图14-2-62 图14-2-63 图14-2-64 图14-2-65

4.如图14-2-65所示,AB=AE,BC=DE,AC=AD.

求证:∠1=∠2.[提示:利用“SSS”证明△ABC≌△AED]

质量评价角度

【评价角度1】 根据“SSS”补充判定两个三角形全等的条件

方法指引:若两个三角形中已知两边分别相等,则当第三边也相等时,这两个三角形全等.有时要注意挖掘公共边或者有重叠部分的边的关系.

例 如图14-2-66,在△ABC和△DEF中,点B,E,C,F在同一直线上,AB=DE,AC=DF,要使△ABC≌△DEF,还需要添加一个什么条件

图14-2-66

小明的答案是:BC=EF;小红的答案是:BE=CF.

则以下判断正确的是 (C)

A.小明的答案正确,小红的答案错误

B.小明的答案错误,小红的答案正确

C.小明与小红的答案都正确

D.小明与小红的答案都错误

【评价角度2】 直接利用判定三角形全等的基本事实——“SSS”证明两个三角形全等

方法指引:运用“SSS”证明两个三角形全等时,注意题目中的隐含条件,例如公共边、线段的中点等.

例 工人师傅常用角尺平分一个任意角.如图14-2-67,在∠AOB的边OA,OB上分别取点M,N,且OM=ON,移动角尺,使角尺两边相同的刻度分别与点M,N重合.过角尺顶点C的射线OC便是∠AOB的平分线.为什么

图14-2-67

解:在△CMO和△CNO中,

∴△CMO≌△CNO(SSS).

∴∠COM=∠CON.

∴OC是∠AOB的平分线.

【评价角度3】 通过添加辅助线利用“SSS”证明两个三角形全等

方法指引:若要证两个角相等,但由已知无法证得它们所在的两个三角形全等,这时可以通过添加适当的辅助线(常常为公共边),让它们在两个合适的三角形中,通过证明它们所在的两个三角形全等来证明这两个角相等.

例 已知:如图14-2-68,AC=BD,AD=BC.

图14-2-68

求证:∠D=∠C.

[提示:连接AB,利用“SSS”证明△ABD≌△BAC]

第3课时 三角形全等的判定(三)(“SSS”)

教学过程设计

课题 第3课时 三角形全等的判定(三)(“SSS”) 授课人

学 习 目 标 1.掌握已知三边画三角形的方法. 2.初步掌握运用“SSS”判定两个三角形全等的方法. 3.使学生经历探索三角形全等的条件的过程. 4.通过基本事实的初步应用,培养学生的逻辑推理能力.

学习 重点 通过观察和实验操作,利用“SSS”判定两个三角形全等.

学习 难点 会利用“SSS”判定两个三角形全等.

授课 类型 新授课 课时

教具 直尺、圆规、三角板、量角器、剪刀、硬纸片(多媒体课件)

教学活动

教学 步骤 师生活动 设计意图

回顾 1.什么叫作全等三角形 2.全等三角形有什么性质 3.你知道的全等三角形的判定方法有哪些 回忆旧知识,为探究新知识做好准备.

活动 一: 创设 情境 导入 新课 【课堂引入】 思考:如图14-2-69,直观上,AB,BC,CA的大小确定了,△ABC的形状、大小也就确定了.也就是说,在△A'B'C'与△ABC中,如果A'B'=AB,B'C'=BC,C'A'=CA,那么△A'B'C'≌△ABC.这个判断正确吗 图14-2-69 提出问题,明确探究方向,激发学生的探究欲望.

活动 二: 探究 与 应用 【探究1】 利用“SSS”判定两个三角形全等 如图14-2-70,由A'B'=AB可知,如果使点A'与点A重合,点B'在射线AB上,那么点B'与点B重合.另外,使点C'落在直线AB的含有点C的一侧.由于点C是以点A为圆心、AC为半径的圆和以点B为圆心、BC为半径的圆的交点,点C'是以点A'为圆心、A'C'为半径的圆和以点B'为圆心、B'C'为半径的圆的交点,所以由A'C'=AC,B'C'=BC可知点C'与点C重合.这样,△A'B'C'的三个顶点与△ABC的三个顶点分别重合,△A'B'C'与△ABC能够完全重合,因而△A'B'C'≌△ABC. 图14-2-70 【探究2】 已知三边作三角形 学生活动:拿出直尺和圆规按下面的要求作图. 如图14-2-71,已知三条线段a,b,c(其中任意两条线段的和大于第三条线段),求作△ABC,使其三边分别为a,b,c. 图14-2-71 图14-2-72 作法:如图14-2-72. (1)作段AB=c; (2)分别以点A,B为圆心,线段b,a为半径作弧,两弧相交于点C; (3)连接AC,BC,则△ABC就是所求作的三角形. 让学生在合作学习中共同解决问题,使学生主动探究三角形全等的条件,培养学生分析、探究问题的能力,合作和竞争的意识,体会合作交流的重要性.

(续表)

活动 二: 探究 与 应用 教师活动:巡视、指导,引入问题:上述尺规作图的结果反映了什么规律 学生活动:在思考、实践的基础上归纳出判定两个三角形全等的基本事实:三边分别相等的两个三角形全等(可以简写成“边边边”或“SSS”). 再次让学生描述全等三角形的性质,从而为全等三角形的应用做铺垫. 【探究3】 利用“AAA”不能判定两个三角形全等 教师提问:三角分别相等的两个三角形全等吗 学生活动:与同伴交流,得到三角分别相等的两个三角形不一定全等.拿出三角板进行说明,如图14-2-73,在三角板的内外边形成的△ABC和△A'B'C'中,∠A=∠A',∠B=∠B',∠C=∠C',但是△ABC和△A'B'C'不全等(形状相同,大小不等). 图14-2-73 注意事项: 有了前几次探究三角形全等的经验,学生会比较顺利地画图验证,互相之间进行比较,得出结论,但是在表达判定方法时,部分学生会有困难,教师要着重锻炼学生准确、严谨、简练的数学语言的表达.

【应用举例】 例1 在如图14-2-74所示的三角形钢架中,AB=AC,AD是连接点A与BC中点D的支架.求证:AD⊥BC. 图14-2-74 分析:如果△ABD≌△ACD,那么∠ADB=∠ADC,从而有AD⊥BC.而△ABD与△ACD具备“边边边”的条件. 证明:∵D是BC的中点, ∴BD=CD. 在△ABD和△ACD中, ∴△ABD≌△ACD(SSS). ∴∠ADB=∠ADC. 又∠ADB+∠ADC=180°, ∴∠ADB=90°.∴AD⊥BC. 变式 如图14-2-75,AB=AE,AC=AD,BD=CE.求证:△ABC≌△AED. 图14-2-75 证明:∵BD=CE, ∴BD-CD=CE-CD, 即BC=ED. 在△ABC和△AED中, ∴△ABC≌△AED(SSS). 1.范例点击,应用所学. 2.教师充分利用例1使学生明确:证明是由题设(已知)出发,经过一步步的推理,最后推出结论(求证)正确的过程.

活动 二: 探究 与 应用 【拓展提升】 例2 如图14-2-76所示,在四边形ABCD中,AB=CD,AD=BC,你能把四边形ABCD分成一对全等的三角形吗 你有几种方法 能证明你的方法吗 图14-2-76 [答案:略] 学生根据全等三角形的判定方法“边边边”独立解题,教师巡视,适时指导,之后集体订正,学生互相释疑. 通过开放性问题训练学生发散性思维能力.

活动 三: 课堂 总结 反思 【当堂训练】 1.如图14-2-77,已知AC=AD,当 BC=BD 时,可直接根据“SSS”判定△ABC≌△ABD. 图14-2-77 2.如图14-2-78,D,F是线段BC上的两点,AB=CE,AF=DE,要使△ABF≌△ECD,还需要添加条件 答案不唯一,如BF=CD .(填一个条件即可) 图14-2-78 3.春天,小明制作了如图14-2-79所示的风筝(BD>AB,CD>AC),他想验证∠B和∠C是否相等,但他手头上只有一把足够长的尺子,你能帮他想个办法吗 请说明你的理由. [答案:用尺子测量AB,AC,BD,CD的长度.若AB=AC,BC=CD,则∠B=∠C 理由略] 图14-2-79 图14-2-80 4.如图14-2-80,在一个平分角的仪器中,AB=AD,BC=DC.将点A放在角的顶点,AB和AD沿着角的两边放下,沿AC画一条射线AE,AE就是这个角的平分线,你能说明其中的道理吗 [提示:利用“SSS”证明△ACD≌△ACB] 1.当堂训练,巩固深化,及时反馈学习效果. 2.培养学生良好的学习习惯,巩固所学的知识,形成一定的数学能力.

(续表)

活动 三: 课堂 总结 反思 【知识网络】 框架图式总结,更容易形成知识网络.

【教学反思】 ①[授课流程反思] 通过学生全过程的画图、观察、比较、交流等,逐步探索出最后的结论——“边边边”,在这个过程中,学生不仅得到了判定两个三角形全等的方法,同时增强了数学体验. ②[讲授效果反思] 证明中的每一步推理都要有根据,不能“想当然”,这些根据可以是已知条件,也可以是定义、基本事实、定理等. ③[师生互动反思] 例题教学时教师要注意:先让学生独立思考,再合作交流,更要注意师生互动. ④[习题反思] 好题题号 错题题号 回顾反思,找出差距与不足,形成知识及教学体系,更进一步提升教师的教学能力.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第3课时 三角形全等的判定(三)(“SSS”)

创设学习场景

实际情境置疑探究归纳探究复习探究类比探究悬念激趣

置疑探究 探究一:请各位同学用课前准备好的长度分别为3 cm,4 cm,6 cm的细棒拼三角形,和邻桌同学比较,你们拼出的三角形一定全等吗

图14-2-60

探究二:先任意画出一个△ABC,再画出一个△A'B'C',使A'B'=AB,B'C'=BC,A'C'=AC.把画好的△A'B'C'剪下,放到△ABC上,它们能重合吗

[教学提示] 通过学生拼接、画图、观察、比较、交流等,初步探索出两个三角形全等的条件,同时增强学生的动手操作能力.本环节要注重学生的操作过程,让学生体会利用“SSS”判定三角形全等,为后面进一步探究做铺垫.教师鼓励学生大胆猜测分析,尽量让学生自主、充分地探究.

教材母题模型

教材母题——教材第44页习题14.2第7题

如图14-2-61,AB=AD,AC=AE,BC=DE.求证∠BAC=∠DAE.

图14-2-61

【模型建立】

解决此类问题要先根据图形分析证明三角形全等所需要的条件,分析条件时注意公共边是对应边,还要注意等式性质的应用.

【变式变形】

1.如图14-2-62,在四边形ABCD中,AD=BC,AB=CD.求证:△ABC≌△CDA.

证明:在△ABC和△CDA中, ∴△ABC≌△CDA(SSS).

2.已知:如图14-2-63,A,E,F,C四点共线,BF=DE,AB=CD.请你添加一个条件,使△DEC≌△BFA.[答案:答案不唯一,如AE=CF]

3.已知:如图14-2-64,点B,E,C,F在同一直线上,AB=DE,AC=DF,BE=CF.求证:AB∥DE,AC∥DF.[提示:利用“SSS”证明△ABC≌△DEF]

图14-2-62 图14-2-63 图14-2-64 图14-2-65

4.如图14-2-65所示,AB=AE,BC=DE,AC=AD.

求证:∠1=∠2.[提示:利用“SSS”证明△ABC≌△AED]

质量评价角度

【评价角度1】 根据“SSS”补充判定两个三角形全等的条件

方法指引:若两个三角形中已知两边分别相等,则当第三边也相等时,这两个三角形全等.有时要注意挖掘公共边或者有重叠部分的边的关系.

例 如图14-2-66,在△ABC和△DEF中,点B,E,C,F在同一直线上,AB=DE,AC=DF,要使△ABC≌△DEF,还需要添加一个什么条件

图14-2-66

小明的答案是:BC=EF;小红的答案是:BE=CF.

则以下判断正确的是 (C)

A.小明的答案正确,小红的答案错误

B.小明的答案错误,小红的答案正确

C.小明与小红的答案都正确

D.小明与小红的答案都错误

【评价角度2】 直接利用判定三角形全等的基本事实——“SSS”证明两个三角形全等

方法指引:运用“SSS”证明两个三角形全等时,注意题目中的隐含条件,例如公共边、线段的中点等.

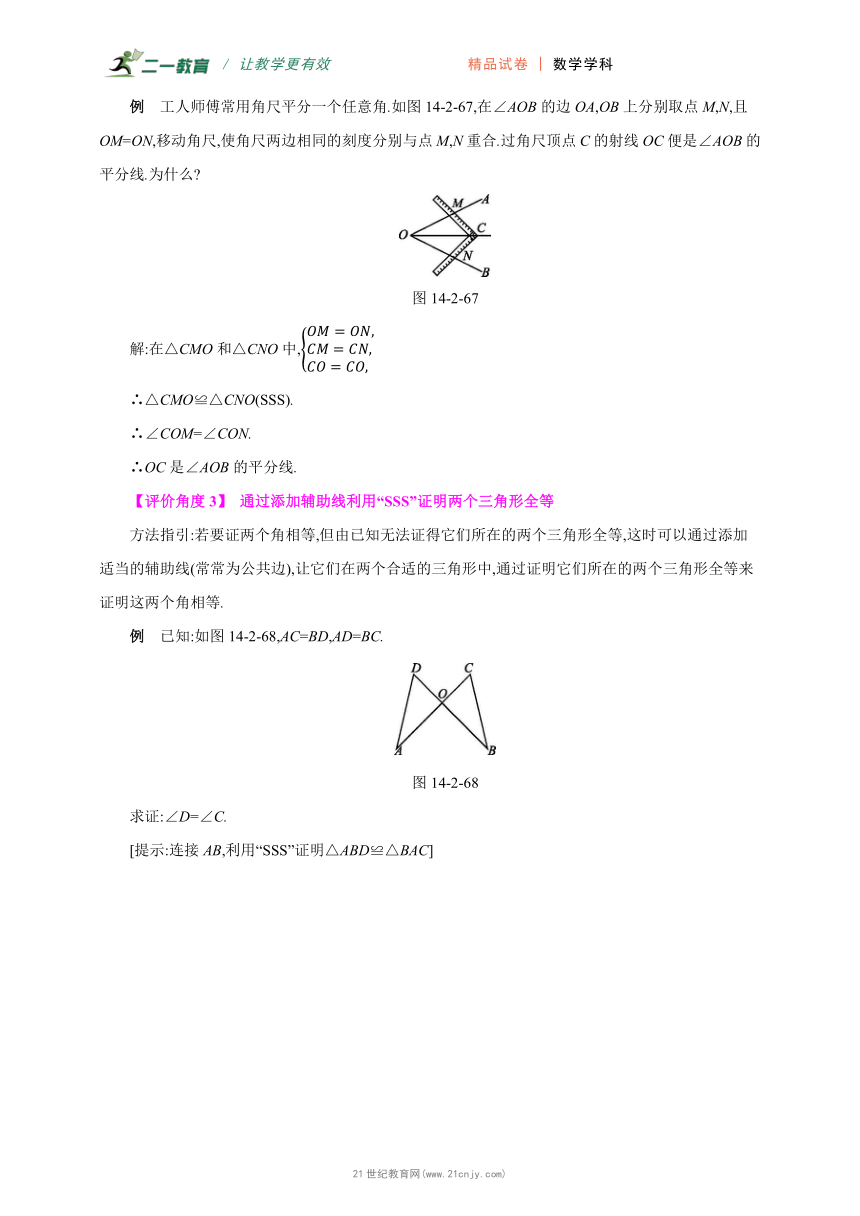

例 工人师傅常用角尺平分一个任意角.如图14-2-67,在∠AOB的边OA,OB上分别取点M,N,且OM=ON,移动角尺,使角尺两边相同的刻度分别与点M,N重合.过角尺顶点C的射线OC便是∠AOB的平分线.为什么

图14-2-67

解:在△CMO和△CNO中,

∴△CMO≌△CNO(SSS).

∴∠COM=∠CON.

∴OC是∠AOB的平分线.

【评价角度3】 通过添加辅助线利用“SSS”证明两个三角形全等

方法指引:若要证两个角相等,但由已知无法证得它们所在的两个三角形全等,这时可以通过添加适当的辅助线(常常为公共边),让它们在两个合适的三角形中,通过证明它们所在的两个三角形全等来证明这两个角相等.

例 已知:如图14-2-68,AC=BD,AD=BC.

图14-2-68

求证:∠D=∠C.

[提示:连接AB,利用“SSS”证明△ABD≌△BAC]

第3课时 三角形全等的判定(三)(“SSS”)

教学过程设计

课题 第3课时 三角形全等的判定(三)(“SSS”) 授课人

学 习 目 标 1.掌握已知三边画三角形的方法. 2.初步掌握运用“SSS”判定两个三角形全等的方法. 3.使学生经历探索三角形全等的条件的过程. 4.通过基本事实的初步应用,培养学生的逻辑推理能力.

学习 重点 通过观察和实验操作,利用“SSS”判定两个三角形全等.

学习 难点 会利用“SSS”判定两个三角形全等.

授课 类型 新授课 课时

教具 直尺、圆规、三角板、量角器、剪刀、硬纸片(多媒体课件)

教学活动

教学 步骤 师生活动 设计意图

回顾 1.什么叫作全等三角形 2.全等三角形有什么性质 3.你知道的全等三角形的判定方法有哪些 回忆旧知识,为探究新知识做好准备.

活动 一: 创设 情境 导入 新课 【课堂引入】 思考:如图14-2-69,直观上,AB,BC,CA的大小确定了,△ABC的形状、大小也就确定了.也就是说,在△A'B'C'与△ABC中,如果A'B'=AB,B'C'=BC,C'A'=CA,那么△A'B'C'≌△ABC.这个判断正确吗 图14-2-69 提出问题,明确探究方向,激发学生的探究欲望.

活动 二: 探究 与 应用 【探究1】 利用“SSS”判定两个三角形全等 如图14-2-70,由A'B'=AB可知,如果使点A'与点A重合,点B'在射线AB上,那么点B'与点B重合.另外,使点C'落在直线AB的含有点C的一侧.由于点C是以点A为圆心、AC为半径的圆和以点B为圆心、BC为半径的圆的交点,点C'是以点A'为圆心、A'C'为半径的圆和以点B'为圆心、B'C'为半径的圆的交点,所以由A'C'=AC,B'C'=BC可知点C'与点C重合.这样,△A'B'C'的三个顶点与△ABC的三个顶点分别重合,△A'B'C'与△ABC能够完全重合,因而△A'B'C'≌△ABC. 图14-2-70 【探究2】 已知三边作三角形 学生活动:拿出直尺和圆规按下面的要求作图. 如图14-2-71,已知三条线段a,b,c(其中任意两条线段的和大于第三条线段),求作△ABC,使其三边分别为a,b,c. 图14-2-71 图14-2-72 作法:如图14-2-72. (1)作段AB=c; (2)分别以点A,B为圆心,线段b,a为半径作弧,两弧相交于点C; (3)连接AC,BC,则△ABC就是所求作的三角形. 让学生在合作学习中共同解决问题,使学生主动探究三角形全等的条件,培养学生分析、探究问题的能力,合作和竞争的意识,体会合作交流的重要性.

(续表)

活动 二: 探究 与 应用 教师活动:巡视、指导,引入问题:上述尺规作图的结果反映了什么规律 学生活动:在思考、实践的基础上归纳出判定两个三角形全等的基本事实:三边分别相等的两个三角形全等(可以简写成“边边边”或“SSS”). 再次让学生描述全等三角形的性质,从而为全等三角形的应用做铺垫. 【探究3】 利用“AAA”不能判定两个三角形全等 教师提问:三角分别相等的两个三角形全等吗 学生活动:与同伴交流,得到三角分别相等的两个三角形不一定全等.拿出三角板进行说明,如图14-2-73,在三角板的内外边形成的△ABC和△A'B'C'中,∠A=∠A',∠B=∠B',∠C=∠C',但是△ABC和△A'B'C'不全等(形状相同,大小不等). 图14-2-73 注意事项: 有了前几次探究三角形全等的经验,学生会比较顺利地画图验证,互相之间进行比较,得出结论,但是在表达判定方法时,部分学生会有困难,教师要着重锻炼学生准确、严谨、简练的数学语言的表达.

【应用举例】 例1 在如图14-2-74所示的三角形钢架中,AB=AC,AD是连接点A与BC中点D的支架.求证:AD⊥BC. 图14-2-74 分析:如果△ABD≌△ACD,那么∠ADB=∠ADC,从而有AD⊥BC.而△ABD与△ACD具备“边边边”的条件. 证明:∵D是BC的中点, ∴BD=CD. 在△ABD和△ACD中, ∴△ABD≌△ACD(SSS). ∴∠ADB=∠ADC. 又∠ADB+∠ADC=180°, ∴∠ADB=90°.∴AD⊥BC. 变式 如图14-2-75,AB=AE,AC=AD,BD=CE.求证:△ABC≌△AED. 图14-2-75 证明:∵BD=CE, ∴BD-CD=CE-CD, 即BC=ED. 在△ABC和△AED中, ∴△ABC≌△AED(SSS). 1.范例点击,应用所学. 2.教师充分利用例1使学生明确:证明是由题设(已知)出发,经过一步步的推理,最后推出结论(求证)正确的过程.

活动 二: 探究 与 应用 【拓展提升】 例2 如图14-2-76所示,在四边形ABCD中,AB=CD,AD=BC,你能把四边形ABCD分成一对全等的三角形吗 你有几种方法 能证明你的方法吗 图14-2-76 [答案:略] 学生根据全等三角形的判定方法“边边边”独立解题,教师巡视,适时指导,之后集体订正,学生互相释疑. 通过开放性问题训练学生发散性思维能力.

活动 三: 课堂 总结 反思 【当堂训练】 1.如图14-2-77,已知AC=AD,当 BC=BD 时,可直接根据“SSS”判定△ABC≌△ABD. 图14-2-77 2.如图14-2-78,D,F是线段BC上的两点,AB=CE,AF=DE,要使△ABF≌△ECD,还需要添加条件 答案不唯一,如BF=CD .(填一个条件即可) 图14-2-78 3.春天,小明制作了如图14-2-79所示的风筝(BD>AB,CD>AC),他想验证∠B和∠C是否相等,但他手头上只有一把足够长的尺子,你能帮他想个办法吗 请说明你的理由. [答案:用尺子测量AB,AC,BD,CD的长度.若AB=AC,BC=CD,则∠B=∠C 理由略] 图14-2-79 图14-2-80 4.如图14-2-80,在一个平分角的仪器中,AB=AD,BC=DC.将点A放在角的顶点,AB和AD沿着角的两边放下,沿AC画一条射线AE,AE就是这个角的平分线,你能说明其中的道理吗 [提示:利用“SSS”证明△ACD≌△ACB] 1.当堂训练,巩固深化,及时反馈学习效果. 2.培养学生良好的学习习惯,巩固所学的知识,形成一定的数学能力.

(续表)

活动 三: 课堂 总结 反思 【知识网络】 框架图式总结,更容易形成知识网络.

【教学反思】 ①[授课流程反思] 通过学生全过程的画图、观察、比较、交流等,逐步探索出最后的结论——“边边边”,在这个过程中,学生不仅得到了判定两个三角形全等的方法,同时增强了数学体验. ②[讲授效果反思] 证明中的每一步推理都要有根据,不能“想当然”,这些根据可以是已知条件,也可以是定义、基本事实、定理等. ③[师生互动反思] 例题教学时教师要注意:先让学生独立思考,再合作交流,更要注意师生互动. ④[习题反思] 好题题号 错题题号 回顾反思,找出差距与不足,形成知识及教学体系,更进一步提升教师的教学能力.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录