14.2.5 直角三角形全等的判定(“HL”)【人教新版八上数学授课典案+备课素材】

文档属性

| 名称 | 14.2.5 直角三角形全等的判定(“HL”)【人教新版八上数学授课典案+备课素材】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 502.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 06:27:10 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 数学学科

第5课时 直角三角形全等的判定(“HL”)

创设学习场景

实际情境置疑探究归纳探究复习探究类比探究悬念激趣

实际情境 如图14-2-100,舞台背景的形状是两个直角三角形,工作人员想知道这两个直角三角形是否全等,但每个三角形都有一条直角边被花盆遮住无法测量.

图14-2-100

(1)你能帮他想个办法吗

(2)如果他只带了一个卷尺,能完成这个任务吗

工作人员测量了每个三角形没有被遮住的直角边和斜边,发现它们分别相等,于是他就肯定这两个直角三角形全等,你同意他的结论吗

[教学提示] 教师可以引导学生对工作人员提出的办法及结论进行思考,并验证他的方法,从而展开对判定两个直角三角形全等的特殊条件的探索.先利用投影给出问题,再引导学生思考、验证.

归纳探究 1.判定两个三角形全等的方法有 、 、 、 .

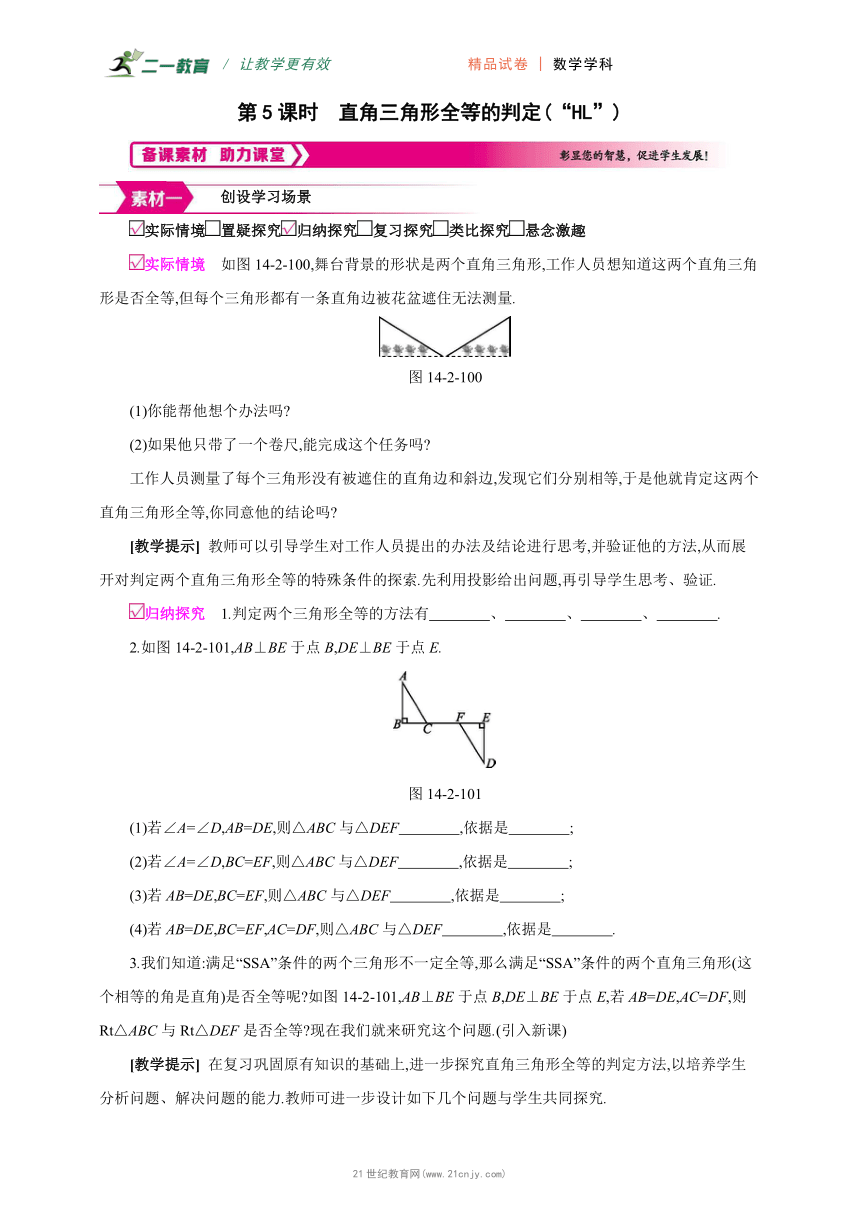

2.如图14-2-101,AB⊥BE于点B,DE⊥BE于点E.

图14-2-101

(1)若∠A=∠D,AB=DE,则△ABC与△DEF ,依据是 ;

(2)若∠A=∠D,BC=EF,则△ABC与△DEF ,依据是 ;

(3)若AB=DE,BC=EF,则△ABC与△DEF ,依据是 ;

(4)若AB=DE,BC=EF,AC=DF,则△ABC与△DEF ,依据是 .

3.我们知道:满足“SSA”条件的两个三角形不一定全等,那么满足“SSA”条件的两个直角三角形(这个相等的角是直角)是否全等呢 如图14-2-101,AB⊥BE于点B,DE⊥BE于点E,若AB=DE,AC=DF,则Rt△ABC与Rt△DEF是否全等 现在我们就来研究这个问题.(引入新课)

[教学提示] 在复习巩固原有知识的基础上,进一步探究直角三角形全等的判定方法,以培养学生分析问题、解决问题的能力.教师可进一步设计如下几个问题与学生共同探究.

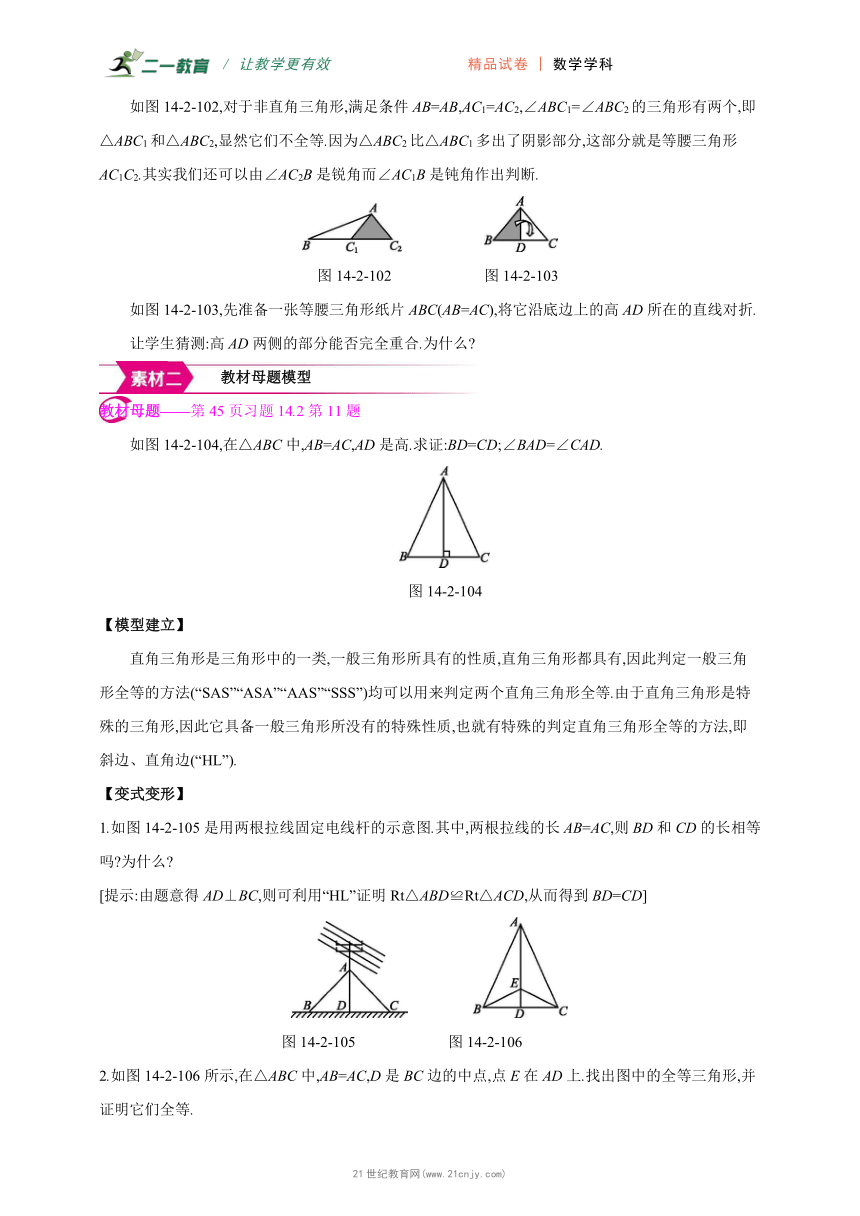

如图14-2-102,对于非直角三角形,满足条件AB=AB,AC1=AC2,∠ABC1=∠ABC2的三角形有两个,即△ABC1和△ABC2,显然它们不全等.因为△ABC2比△ABC1多出了阴影部分,这部分就是等腰三角形AC1C2.其实我们还可以由∠AC2B是锐角而∠AC1B是钝角作出判断.

图14-2-102 图14-2-103

如图14-2-103,先准备一张等腰三角形纸片ABC(AB=AC),将它沿底边上的高AD所在的直线对折.

让学生猜测:高AD两侧的部分能否完全重合.为什么

教材母题模型

教材母题——第45页习题14.2第11题

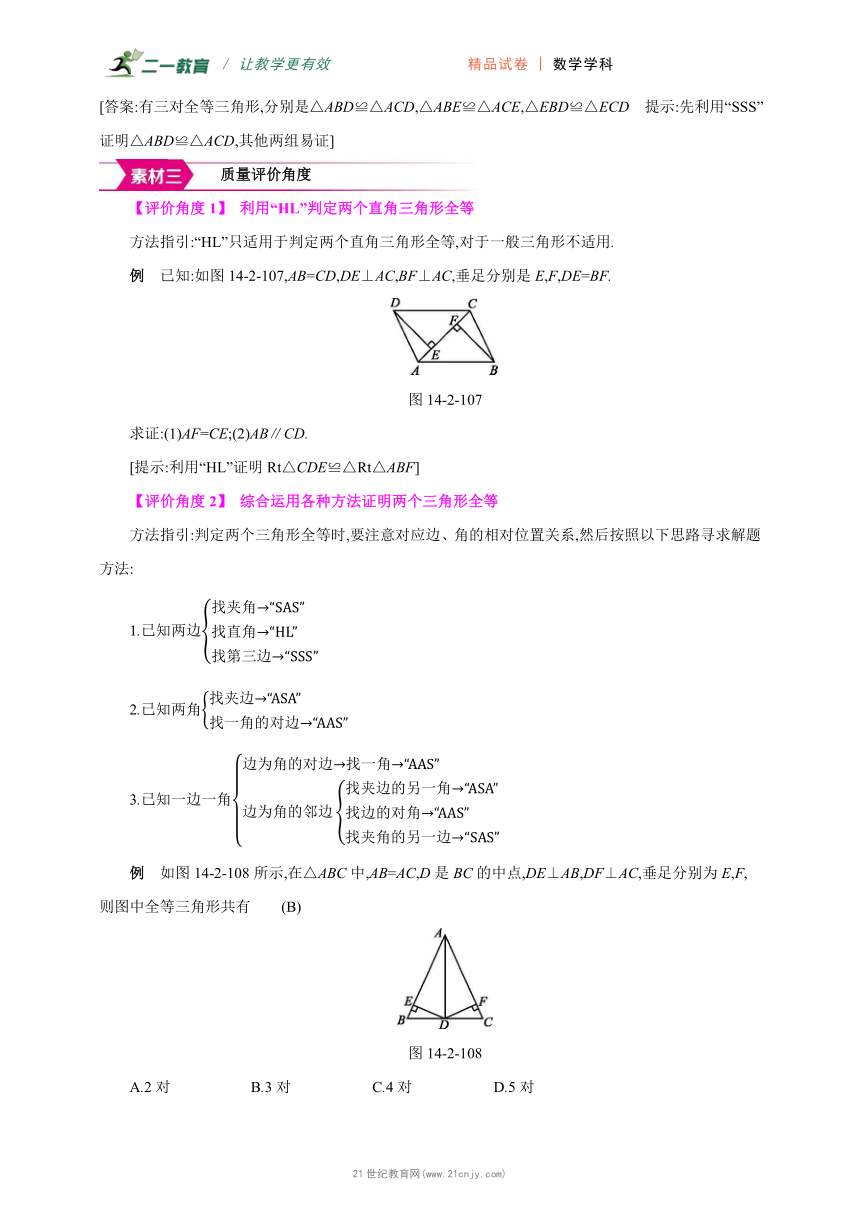

如图14-2-104,在△ABC中,AB=AC,AD是高.求证:BD=CD;∠BAD=∠CAD.

图14-2-104

【模型建立】

直角三角形是三角形中的一类,一般三角形所具有的性质,直角三角形都具有,因此判定一般三角形全等的方法(“SAS”“ASA”“AAS”“SSS”)均可以用来判定两个直角三角形全等.由于直角三角形是特殊的三角形,因此它具备一般三角形所没有的特殊性质,也就有特殊的判定直角三角形全等的方法,即斜边、直角边(“HL”).

【变式变形】

1.如图14-2-105是用两根拉线固定电线杆的示意图.其中,两根拉线的长AB=AC,则BD和CD的长相等吗 为什么

[提示:由题意得AD⊥BC,则可利用“HL”证明Rt△ABD≌Rt△ACD,从而得到BD=CD]

图14-2-105 图14-2-106

2.如图14-2-106所示,在△ABC中,AB=AC,D是BC边的中点,点E在AD上.找出图中的全等三角形,并证明它们全等.

[答案:有三对全等三角形,分别是△ABD≌△ACD,△ABE≌△ACE,△EBD≌△ECD 提示:先利用“SSS”证明△ABD≌△ACD,其他两组易证]

质量评价角度

【评价角度1】 利用“HL”判定两个直角三角形全等

方法指引:“HL”只适用于判定两个直角三角形全等,对于一般三角形不适用.

例 已知:如图14-2-107,AB=CD,DE⊥AC,BF⊥AC,垂足分别是E,F,DE=BF.

图14-2-107

求证:(1)AF=CE;(2)AB∥CD.

[提示:利用“HL”证明Rt△CDE≌△Rt△ABF]

【评价角度2】 综合运用各种方法证明两个三角形全等

方法指引:判定两个三角形全等时,要注意对应边、角的相对位置关系,然后按照以下思路寻求解题方法:

1.已知两边

2.已知两角

3.已知一边一角

例 如图14-2-108所示,在△ABC中,AB=AC,D是BC的中点,DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别为E,F,则图中全等三角形共有 (B)

图14-2-108

A.2对 B.3对 C.4对 D.5对

第5课时 直角三角形全等的判定(“HL”)

教学过程设计

课题 第5课时 直角三角形全等的判定(“HL”) 授课人

学习 目标 1.在操作、比较中理解直角三角形全等的过程,并能用于解决实际问题. 2.经历探索判定直角三角形全等的过程,掌握数学方法,提高合情推理的能力. 3.能利用“斜边、直角边”来判定直角三角形全等解决简单的问题.

学习 重点 理解利用“斜边、直角边”判定直角三角形全等的方法.

学习 难点 根据题目特征,选择适当的方法判定两个三角形全等.

授课 类型 新授课 课时

教具 三角板、直尺、圆规(多媒体课件及几何画板)

教学活动

教学 步骤 师生活动 设计意图

回顾 判断:具有下列条件的Rt△ABC与Rt△A'B'C'(其中∠C=∠C'=90°)是否全等 若全等,在( )里填写理由;若不全等,在( )里打“×”: (1)AC=A'C',∠A=∠A';( ) (2)AC=A'C',BC=B'C';( ) (3)AB=A'B',∠B=∠B';( ) (4)∠A=∠A',∠B=∠B';( ) (5)AC=A'C',AB=A'B'.( ) 教师活动:操作投影仪,提出问题,组织学生讨论. 学生活动:小组讨论,发表意见:“由三角形全等的条件可知,对于两个直角三角形,满足一边一锐角分别相等,或两直角边分别相等,这两个直角三角形就全等了.” 学生填空,回顾所学判定三角形全等的方法,使学生系统地把握前面所学的知识,并为后续问题的探究做铺垫.

活动 一: 创设 情境 导入 新课 【课堂引入】 前面学习的三角形全等的判定方法,对满足条件的三角形都是适用的,同样也适用于直角三角形.因为两个直角三角形的直角相等,所以对于两个直角三角形,满足一直角边和它相对(或相邻)的锐角分别相等,或斜边和一锐角分别相等,或两直角边分别相等,这两个直角三角形就全等了.如果满足斜边和一直角边分别相等,这两个直角三角形全等吗 从学生已有的知识出发,利用多媒体,激发学生强烈的好奇心和求知欲,使学生经历将实际问题转化为数学问题的建模过程.

活动 二: 探究 与 应用 【探究】 如图14-2-109,在△ABC和△A'B'C'中,∠C'=∠C=90°,A'B'=AB,B'C'=BC.这两个三角形全等吗 图14-2-109 图14-2-110 如图14-2-110,由∠C'=∠C=90°可知,如果使点C'与点C重合,并且使射线C'A'与射线CA重合,那么射线C'B'与射线CB重合.再由B'C'=BC,可知点B'与点B重合. 为了判断点A'与点A是否重合,我们讨论射线CA上除点C,A外的点与点B的连线和边AB的大小关系. 设点M在直角边AC(不包括端点)上,连接BM,则∠BMA>∠C,∠BMA是钝角.若过点M且垂直于BM的直线与线段AB相交于点M',则有AB>BM'>BM.设点N在线段CA的延长线上,连接BN,同理可得BN>AB.因此,在射线CA上,与点B的连线长度等于AB的点只有一个.再由点A'在射线CA上,A'B'=AB,可知点A'与点A重合.这样,△A'B'C'的三个顶点与△ABC的三个顶点分别重合,△A'B'C'与△ABC能够完全重合,因而△A'B'C'≌△ABC. 一般地,有如下判定直角三角形全等的方法: 斜边和一直角边分别相等的两个直角三角形全等(可以简写成“斜边、直角边”或“HL”). 几何语言: 已知∠C=∠C1=90°.在Rt△ABC和Rt△A1B1C1中, ∴Rt△ABC≌Rt△A1B1C1(HL). 1.巩固三角形的画法,培养学生的归纳、概括能力. 2.操作探究活动的设计不仅让学生直观地感受了“斜边、直角边”可以确定一个直角三角形的大小和形状,而且也让学生较好地感悟到了“斜边、直角边”可以判定两个直角三角形全等.

【应用举例】 例1 如图14-2-111,AC⊥BC,BD⊥AD,垂足分别为C,D,AC=BD.求证:BC=AD. 分析:如果能证明Rt△ABC≌Rt△BAD,就可以得出BC=AD.由题意可知,Rt△ABC和Rt△BAD具备“斜边、直角边”的条件. 证明:∵AC⊥BC,BD⊥AD,∴∠C=∠D=90°. 在Rt△ABC和Rt△BAD中, ∴Rt△ABC≌Rt△BAD(HL).∴BC=AD. 教师活动:引导学生共同参与分析例题. 学生活动:参与教师分析,提出自己的见解. 图14-2-111 图14-2-112 变式 如图14-2-112,已知∠ACB=∠ADB=90°,要使△ABC≌△BAD,还需增加一个什么条件 把增加的条件填在横线上,并在后面相应的括号内填上判定它们全等的理由: (1) ( ); (2) ( ); (3) ( ); (4) ( ). [答案:(1)AC=BD HL (2)∠ABC=∠BAD AAS (3)∠BAC=∠ABD AAS (4)BC=AD HL]

(续表)

活动 二: 探究 与 应用 例2 如图14-2-113,有两个长度相同的滑梯,左边滑梯的高度AC与右边滑梯水平方向的长度DF相等,两个滑梯的倾斜角∠ABC和∠EFD的大小有什么关系 解:由题意,得∠BAC=∠EDF=90°,BC=EF,AC=DF, ∴∠DEF+∠EFD=90°. 在Rt△ABC和Rt△DEF中, ∴Rt△ABC≌Rt△DEF(HL). ∴∠ABC=∠DEF(全等三角形的对应角相等). ∴∠ABC+∠EFD=90°. 图14-2-113 图14-2-114 变式 如图14-2-114,AB=CD,BF⊥AC,DE⊥AC,垂足分别为F,E,AE=CF.求证:BF=DE. 证明:∵BF⊥AC,DE⊥AC,∴∠BFA=∠DEC=90°. ∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,即AF=CE. 在Rt△ABF和Rt△CDE中, ∴Rt△ABF≌Rt△CDE(HL).∴BF=DE. 1.规范使用“HL”判定方法证明三角形全等的书写格式.在证明两个直角三角形全等时,要防止学生使用“SSA”来证明. 2.例题的设计在巩固新知识的同时也有效地培养了学生运用新知识解决问题的能力.

【拓展提升】 例3 (1)若两个直角三角形的两条直角边分别相等,则这两个直角三角形全等,依据是 SAS ; (2)若两个直角三角形的斜边和一个锐角分别相等,则这两个直角三角形全等,依据是 AAS ; (3)若两个直角三角形的一个锐角和一条直角边分别相等,则这两个直角三角形全等,依据是 AAS或ASA ; (4)两个直角三角形全等的特殊条件是 斜边 和 直角边 分别相等. 问题:谈谈你对“两条边对应相等的两个直角三角形全等”这句话的理解. 例4 如图14-2-115,已知∠ADC=∠AEB=90°,AB=AC,BE=CD,AB交DC于点M,AC交BE于点N. 图14-2-115 求证:△ADM≌△AEN. [答案:略] 教师点拨:要证明△ADM≌△AEN,我们容易寻找到的条件是∠ADC=∠AEB=90°,其他条件都是未知的.考虑到AD=AE,∠DAM=∠EAN都可通过△ADC≌△AEB得到,故可考虑先证明△ADC≌△AEB.寻找未知的等边或等角时,常考虑转移到其他三角形中,利用三角形全等来进行证明. 学生活动:在教师的点拨和引导下,学生自主探究答案. 1.使学生准确把握直角三角形全等的所有判定方法. 2.该环节不仅进一步巩固了新知识,而且有效地拓展了学生的知识面和综合运用三角形全等的判定方法解决问题的能力.

活动 三: 课堂 总结 反思 【当堂训练】 1.满足下列条件的两个直角三角形不全等的是 (D) A.两条直角边分别相等 B.斜边和一锐角分别相等 C.斜边和一条直角边分别相等 D.两个锐角分别相等

活动 三: 课堂 总结 反思 2.如图14-2-116,在△ABC中,AB=AC,AD是BC边上的高,则△ADB与△ADC 全等 (填“全等”或“不全等”),依据为 HL . 图14-2-116 图14-2-117 3.如图14-2-117所示,在四边形ABCD中,CB=CD,∠ABC=∠ADC=90°,∠BAC=35°,则∠BCD= 110° . 4.如图14-2-118,在△ABC中,AB=CB,∠ABC=90°,F为AB延长线上一点,点E在BC上,且AE=CF.求证:Rt△ABE≌Rt△CBF. 图14-2-118 证明:∵∠ABC=90°, ∴∠CBF=∠ABE=90°. 在Rt△ABE和Rt△CBF中, ∴Rt△ABE≌Rt△CBF(HL). 当堂训练,及时反馈学习效果,进一步巩固所学知识.

【知识网络】 框架图式总结,更容易形成知识网络.

【教学反思】 ①[授课流程反思] 本节课的教学主要通过分组讨论、操作探究以及合作交流等方式来进行.在探究直角三角形全等的判定方法——“斜边、直角边”时,要让学生进行合作交流.在寻找未知的等边或等角时,常考虑将其转移到其他三角形中,利用三角形全等来进行证明.此外,还要注重通过适量的练习巩固所学的新知识. ②[讲授效果反思] 本节课从操作探究活动入手,有效地激发了学生的学习积极性和探究热情,提高了课堂的教学效率,促进了学生对新知识的理解和掌握.从课堂教学的情况来看,学生对“斜边、直角边”掌握较好,达到了教学的预期目的,存在的问题是少数学生在书写证明过程时,容易漏掉直角这一条件,还需要在今后的教学中进一步加强巩固和训练. ③[师生互动反思] 对于学生独立思考的问题,教师点拨在于关注关键点,细化问题,引导学生通过自主学习完成任务.对于通过小组合作完成的学习,教师在巡视过程中,参与学生的讨论,发现典型问题,讨论结束后由学生展示,以学生为主进行补充完善,教师总结提升. ④[习题反思] 好题题号 错题题号 通过反思,更进一步提升教师的教学能力.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第5课时 直角三角形全等的判定(“HL”)

创设学习场景

实际情境置疑探究归纳探究复习探究类比探究悬念激趣

实际情境 如图14-2-100,舞台背景的形状是两个直角三角形,工作人员想知道这两个直角三角形是否全等,但每个三角形都有一条直角边被花盆遮住无法测量.

图14-2-100

(1)你能帮他想个办法吗

(2)如果他只带了一个卷尺,能完成这个任务吗

工作人员测量了每个三角形没有被遮住的直角边和斜边,发现它们分别相等,于是他就肯定这两个直角三角形全等,你同意他的结论吗

[教学提示] 教师可以引导学生对工作人员提出的办法及结论进行思考,并验证他的方法,从而展开对判定两个直角三角形全等的特殊条件的探索.先利用投影给出问题,再引导学生思考、验证.

归纳探究 1.判定两个三角形全等的方法有 、 、 、 .

2.如图14-2-101,AB⊥BE于点B,DE⊥BE于点E.

图14-2-101

(1)若∠A=∠D,AB=DE,则△ABC与△DEF ,依据是 ;

(2)若∠A=∠D,BC=EF,则△ABC与△DEF ,依据是 ;

(3)若AB=DE,BC=EF,则△ABC与△DEF ,依据是 ;

(4)若AB=DE,BC=EF,AC=DF,则△ABC与△DEF ,依据是 .

3.我们知道:满足“SSA”条件的两个三角形不一定全等,那么满足“SSA”条件的两个直角三角形(这个相等的角是直角)是否全等呢 如图14-2-101,AB⊥BE于点B,DE⊥BE于点E,若AB=DE,AC=DF,则Rt△ABC与Rt△DEF是否全等 现在我们就来研究这个问题.(引入新课)

[教学提示] 在复习巩固原有知识的基础上,进一步探究直角三角形全等的判定方法,以培养学生分析问题、解决问题的能力.教师可进一步设计如下几个问题与学生共同探究.

如图14-2-102,对于非直角三角形,满足条件AB=AB,AC1=AC2,∠ABC1=∠ABC2的三角形有两个,即△ABC1和△ABC2,显然它们不全等.因为△ABC2比△ABC1多出了阴影部分,这部分就是等腰三角形AC1C2.其实我们还可以由∠AC2B是锐角而∠AC1B是钝角作出判断.

图14-2-102 图14-2-103

如图14-2-103,先准备一张等腰三角形纸片ABC(AB=AC),将它沿底边上的高AD所在的直线对折.

让学生猜测:高AD两侧的部分能否完全重合.为什么

教材母题模型

教材母题——第45页习题14.2第11题

如图14-2-104,在△ABC中,AB=AC,AD是高.求证:BD=CD;∠BAD=∠CAD.

图14-2-104

【模型建立】

直角三角形是三角形中的一类,一般三角形所具有的性质,直角三角形都具有,因此判定一般三角形全等的方法(“SAS”“ASA”“AAS”“SSS”)均可以用来判定两个直角三角形全等.由于直角三角形是特殊的三角形,因此它具备一般三角形所没有的特殊性质,也就有特殊的判定直角三角形全等的方法,即斜边、直角边(“HL”).

【变式变形】

1.如图14-2-105是用两根拉线固定电线杆的示意图.其中,两根拉线的长AB=AC,则BD和CD的长相等吗 为什么

[提示:由题意得AD⊥BC,则可利用“HL”证明Rt△ABD≌Rt△ACD,从而得到BD=CD]

图14-2-105 图14-2-106

2.如图14-2-106所示,在△ABC中,AB=AC,D是BC边的中点,点E在AD上.找出图中的全等三角形,并证明它们全等.

[答案:有三对全等三角形,分别是△ABD≌△ACD,△ABE≌△ACE,△EBD≌△ECD 提示:先利用“SSS”证明△ABD≌△ACD,其他两组易证]

质量评价角度

【评价角度1】 利用“HL”判定两个直角三角形全等

方法指引:“HL”只适用于判定两个直角三角形全等,对于一般三角形不适用.

例 已知:如图14-2-107,AB=CD,DE⊥AC,BF⊥AC,垂足分别是E,F,DE=BF.

图14-2-107

求证:(1)AF=CE;(2)AB∥CD.

[提示:利用“HL”证明Rt△CDE≌△Rt△ABF]

【评价角度2】 综合运用各种方法证明两个三角形全等

方法指引:判定两个三角形全等时,要注意对应边、角的相对位置关系,然后按照以下思路寻求解题方法:

1.已知两边

2.已知两角

3.已知一边一角

例 如图14-2-108所示,在△ABC中,AB=AC,D是BC的中点,DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别为E,F,则图中全等三角形共有 (B)

图14-2-108

A.2对 B.3对 C.4对 D.5对

第5课时 直角三角形全等的判定(“HL”)

教学过程设计

课题 第5课时 直角三角形全等的判定(“HL”) 授课人

学习 目标 1.在操作、比较中理解直角三角形全等的过程,并能用于解决实际问题. 2.经历探索判定直角三角形全等的过程,掌握数学方法,提高合情推理的能力. 3.能利用“斜边、直角边”来判定直角三角形全等解决简单的问题.

学习 重点 理解利用“斜边、直角边”判定直角三角形全等的方法.

学习 难点 根据题目特征,选择适当的方法判定两个三角形全等.

授课 类型 新授课 课时

教具 三角板、直尺、圆规(多媒体课件及几何画板)

教学活动

教学 步骤 师生活动 设计意图

回顾 判断:具有下列条件的Rt△ABC与Rt△A'B'C'(其中∠C=∠C'=90°)是否全等 若全等,在( )里填写理由;若不全等,在( )里打“×”: (1)AC=A'C',∠A=∠A';( ) (2)AC=A'C',BC=B'C';( ) (3)AB=A'B',∠B=∠B';( ) (4)∠A=∠A',∠B=∠B';( ) (5)AC=A'C',AB=A'B'.( ) 教师活动:操作投影仪,提出问题,组织学生讨论. 学生活动:小组讨论,发表意见:“由三角形全等的条件可知,对于两个直角三角形,满足一边一锐角分别相等,或两直角边分别相等,这两个直角三角形就全等了.” 学生填空,回顾所学判定三角形全等的方法,使学生系统地把握前面所学的知识,并为后续问题的探究做铺垫.

活动 一: 创设 情境 导入 新课 【课堂引入】 前面学习的三角形全等的判定方法,对满足条件的三角形都是适用的,同样也适用于直角三角形.因为两个直角三角形的直角相等,所以对于两个直角三角形,满足一直角边和它相对(或相邻)的锐角分别相等,或斜边和一锐角分别相等,或两直角边分别相等,这两个直角三角形就全等了.如果满足斜边和一直角边分别相等,这两个直角三角形全等吗 从学生已有的知识出发,利用多媒体,激发学生强烈的好奇心和求知欲,使学生经历将实际问题转化为数学问题的建模过程.

活动 二: 探究 与 应用 【探究】 如图14-2-109,在△ABC和△A'B'C'中,∠C'=∠C=90°,A'B'=AB,B'C'=BC.这两个三角形全等吗 图14-2-109 图14-2-110 如图14-2-110,由∠C'=∠C=90°可知,如果使点C'与点C重合,并且使射线C'A'与射线CA重合,那么射线C'B'与射线CB重合.再由B'C'=BC,可知点B'与点B重合. 为了判断点A'与点A是否重合,我们讨论射线CA上除点C,A外的点与点B的连线和边AB的大小关系. 设点M在直角边AC(不包括端点)上,连接BM,则∠BMA>∠C,∠BMA是钝角.若过点M且垂直于BM的直线与线段AB相交于点M',则有AB>BM'>BM.设点N在线段CA的延长线上,连接BN,同理可得BN>AB.因此,在射线CA上,与点B的连线长度等于AB的点只有一个.再由点A'在射线CA上,A'B'=AB,可知点A'与点A重合.这样,△A'B'C'的三个顶点与△ABC的三个顶点分别重合,△A'B'C'与△ABC能够完全重合,因而△A'B'C'≌△ABC. 一般地,有如下判定直角三角形全等的方法: 斜边和一直角边分别相等的两个直角三角形全等(可以简写成“斜边、直角边”或“HL”). 几何语言: 已知∠C=∠C1=90°.在Rt△ABC和Rt△A1B1C1中, ∴Rt△ABC≌Rt△A1B1C1(HL). 1.巩固三角形的画法,培养学生的归纳、概括能力. 2.操作探究活动的设计不仅让学生直观地感受了“斜边、直角边”可以确定一个直角三角形的大小和形状,而且也让学生较好地感悟到了“斜边、直角边”可以判定两个直角三角形全等.

【应用举例】 例1 如图14-2-111,AC⊥BC,BD⊥AD,垂足分别为C,D,AC=BD.求证:BC=AD. 分析:如果能证明Rt△ABC≌Rt△BAD,就可以得出BC=AD.由题意可知,Rt△ABC和Rt△BAD具备“斜边、直角边”的条件. 证明:∵AC⊥BC,BD⊥AD,∴∠C=∠D=90°. 在Rt△ABC和Rt△BAD中, ∴Rt△ABC≌Rt△BAD(HL).∴BC=AD. 教师活动:引导学生共同参与分析例题. 学生活动:参与教师分析,提出自己的见解. 图14-2-111 图14-2-112 变式 如图14-2-112,已知∠ACB=∠ADB=90°,要使△ABC≌△BAD,还需增加一个什么条件 把增加的条件填在横线上,并在后面相应的括号内填上判定它们全等的理由: (1) ( ); (2) ( ); (3) ( ); (4) ( ). [答案:(1)AC=BD HL (2)∠ABC=∠BAD AAS (3)∠BAC=∠ABD AAS (4)BC=AD HL]

(续表)

活动 二: 探究 与 应用 例2 如图14-2-113,有两个长度相同的滑梯,左边滑梯的高度AC与右边滑梯水平方向的长度DF相等,两个滑梯的倾斜角∠ABC和∠EFD的大小有什么关系 解:由题意,得∠BAC=∠EDF=90°,BC=EF,AC=DF, ∴∠DEF+∠EFD=90°. 在Rt△ABC和Rt△DEF中, ∴Rt△ABC≌Rt△DEF(HL). ∴∠ABC=∠DEF(全等三角形的对应角相等). ∴∠ABC+∠EFD=90°. 图14-2-113 图14-2-114 变式 如图14-2-114,AB=CD,BF⊥AC,DE⊥AC,垂足分别为F,E,AE=CF.求证:BF=DE. 证明:∵BF⊥AC,DE⊥AC,∴∠BFA=∠DEC=90°. ∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,即AF=CE. 在Rt△ABF和Rt△CDE中, ∴Rt△ABF≌Rt△CDE(HL).∴BF=DE. 1.规范使用“HL”判定方法证明三角形全等的书写格式.在证明两个直角三角形全等时,要防止学生使用“SSA”来证明. 2.例题的设计在巩固新知识的同时也有效地培养了学生运用新知识解决问题的能力.

【拓展提升】 例3 (1)若两个直角三角形的两条直角边分别相等,则这两个直角三角形全等,依据是 SAS ; (2)若两个直角三角形的斜边和一个锐角分别相等,则这两个直角三角形全等,依据是 AAS ; (3)若两个直角三角形的一个锐角和一条直角边分别相等,则这两个直角三角形全等,依据是 AAS或ASA ; (4)两个直角三角形全等的特殊条件是 斜边 和 直角边 分别相等. 问题:谈谈你对“两条边对应相等的两个直角三角形全等”这句话的理解. 例4 如图14-2-115,已知∠ADC=∠AEB=90°,AB=AC,BE=CD,AB交DC于点M,AC交BE于点N. 图14-2-115 求证:△ADM≌△AEN. [答案:略] 教师点拨:要证明△ADM≌△AEN,我们容易寻找到的条件是∠ADC=∠AEB=90°,其他条件都是未知的.考虑到AD=AE,∠DAM=∠EAN都可通过△ADC≌△AEB得到,故可考虑先证明△ADC≌△AEB.寻找未知的等边或等角时,常考虑转移到其他三角形中,利用三角形全等来进行证明. 学生活动:在教师的点拨和引导下,学生自主探究答案. 1.使学生准确把握直角三角形全等的所有判定方法. 2.该环节不仅进一步巩固了新知识,而且有效地拓展了学生的知识面和综合运用三角形全等的判定方法解决问题的能力.

活动 三: 课堂 总结 反思 【当堂训练】 1.满足下列条件的两个直角三角形不全等的是 (D) A.两条直角边分别相等 B.斜边和一锐角分别相等 C.斜边和一条直角边分别相等 D.两个锐角分别相等

活动 三: 课堂 总结 反思 2.如图14-2-116,在△ABC中,AB=AC,AD是BC边上的高,则△ADB与△ADC 全等 (填“全等”或“不全等”),依据为 HL . 图14-2-116 图14-2-117 3.如图14-2-117所示,在四边形ABCD中,CB=CD,∠ABC=∠ADC=90°,∠BAC=35°,则∠BCD= 110° . 4.如图14-2-118,在△ABC中,AB=CB,∠ABC=90°,F为AB延长线上一点,点E在BC上,且AE=CF.求证:Rt△ABE≌Rt△CBF. 图14-2-118 证明:∵∠ABC=90°, ∴∠CBF=∠ABE=90°. 在Rt△ABE和Rt△CBF中, ∴Rt△ABE≌Rt△CBF(HL). 当堂训练,及时反馈学习效果,进一步巩固所学知识.

【知识网络】 框架图式总结,更容易形成知识网络.

【教学反思】 ①[授课流程反思] 本节课的教学主要通过分组讨论、操作探究以及合作交流等方式来进行.在探究直角三角形全等的判定方法——“斜边、直角边”时,要让学生进行合作交流.在寻找未知的等边或等角时,常考虑将其转移到其他三角形中,利用三角形全等来进行证明.此外,还要注重通过适量的练习巩固所学的新知识. ②[讲授效果反思] 本节课从操作探究活动入手,有效地激发了学生的学习积极性和探究热情,提高了课堂的教学效率,促进了学生对新知识的理解和掌握.从课堂教学的情况来看,学生对“斜边、直角边”掌握较好,达到了教学的预期目的,存在的问题是少数学生在书写证明过程时,容易漏掉直角这一条件,还需要在今后的教学中进一步加强巩固和训练. ③[师生互动反思] 对于学生独立思考的问题,教师点拨在于关注关键点,细化问题,引导学生通过自主学习完成任务.对于通过小组合作完成的学习,教师在巡视过程中,参与学生的讨论,发现典型问题,讨论结束后由学生展示,以学生为主进行补充完善,教师总结提升. ④[习题反思] 好题题号 错题题号 通过反思,更进一步提升教师的教学能力.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录