第6课 国行公祭,为佑世界和平 教学设计-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂

文档属性

| 名称 | 第6课 国行公祭,为佑世界和平 教学设计-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 16:18:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第6课 国行公祭,为佑世界和平 教学设计

【素养目标】

1.认真阅读课文,把握新闻评论的主要内容,理清作品的论证思路。(重点)

2.了解不同体裁新闻作品的特点,了解时评的结构和特点。(难点)

3.铭记历史,不忘国耻,养成阅读新闻的习惯,关注社会生活,培养对和平的热爱。(重难点)

【课时安排】1课时

学习任务:

任务一 知识积累(预习检测)

任务二 明确标题,辨别体裁

任务三 新闻播报,感知观点

任务四 新闻品读,分析内容

任务五 文段赏析,明评论特征

【教学过程】

【新课导入】

【国家公祭鼎铭文】

泱泱华夏,赫赫文明。仁风远播,大化周行。

洎(jì)及近代,积弱积贫。九原板荡,百载(zǎi)陆沉。

侵华日寇,毁吾南京。劫掠黎庶,屠戮(lù)苍生。

卅(sà)万亡灵,饮恨江城。日月惨淡,寰(huán)宇震惊。

兽行暴虐,旷世未闻。同胞何辜,国难正殷。

哀兵奋起,金戈鼍(tuó)鼓。兄弟同心,共御外侮。

捐躯洒血,浩气干(ɡān)云。尽扫狼烟,重振乾坤。

乙酉(yǒu)既捷,家国维新。昭昭前事,惕惕后人。

国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀(sì)我国殇(shānɡ)。

永矢弗谖(xuān),祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

每年的12月13日是什么日子?

南京大屠杀死难者国家公祭日。

我国政府坚持这样做的初衷是什么呢?

铭记历史,捍卫和平。

播放视频

补充知识:

南京大屠杀(Nanjing Massacre),是指1931至1945年中国抗日战争期间 ,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日(学术界认为开始于12月5日 )沦陷后,在华中派遣军司令松井石根和第6师团长谷寿夫指挥下,侵华日军于南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行。在南京大屠杀中,大量平民及战俘被日军杀害,无数家庭支离破碎,南京大屠杀的遇难人数超过30万。

任务一 知识积累(预习检测)

1.准确识记并理解课文中的重点字词的音、形、义

2.了解“国家公祭日”设立的背景与意义

3.初步感知历史事件的沉重感,形成尊重历史、珍视和平的意识。

【背景链接】

本文选自2017年12月13日《人民日报》。略有改动。

1937年12月13日

侵华日军侵入南京,随后进行了惨绝人寰的大屠杀,时间达六星期之久,在人类文明史上留下最黑暗的一页。

2014年2月27日

第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决议的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。

2017年12月13日

是南京大屠杀惨案发生80周年,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切缅怀南京大屠杀中的无辜死难者,并警示世人铭记历史,勿忘伤痛,共同捍卫世界和平!

“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。

它是《人民日报》国际评论,以“钟声”为笔名的国际评论自 2008 年推出后产生了较大影响。以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场和主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长。

【字音字形】

【多音字】

【理解词语】

【国殇】为国牺牲的人。文中泛指死难的军民。

屈原《楚辞·九歌》有《国殇》篇。殇:指战死者。

【惨绝人寰】人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

【丑态百出】各种各样的丑恶样子都表现了出来。

【振聋发聩】发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

振聋发聩:只用比喻义,一般不形容声音。

震耳欲聋:只形容声音很大。

【沧海桑田】大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

【一以贯之】泛指用一种思想理论贯穿于始终。

任务二 明确标题,辨别体裁

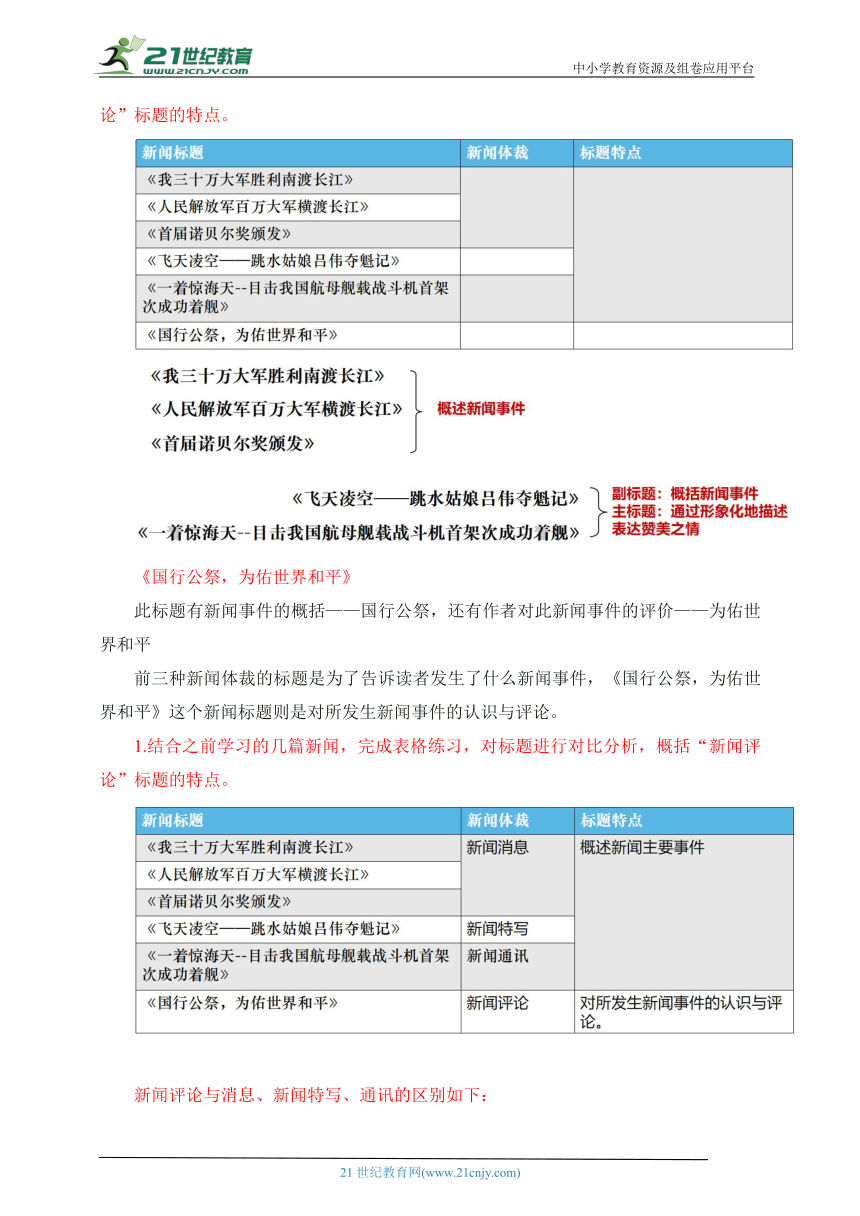

1.结合之前学习的几篇新闻,完成表格练习,对标题进行对比分析,概括“新闻评论”标题的特点。

2.分析本文标题

1.结合之前学习的几篇新闻,完成表格练习,对标题进行对比分析,概括“新闻评论”标题的特点。

《国行公祭,为佑世界和平》

此标题有新闻事件的概括——国行公祭,还有作者对此新闻事件的评价——为佑世界和平

前三种新闻体裁的标题是为了告诉读者发生了什么新闻事件,《国行公祭,为佑世界和平》这个新闻标题则是对所发生新闻事件的认识与评论。

1.结合之前学习的几篇新闻,完成表格练习,对标题进行对比分析,概括“新闻评论”标题的特点。

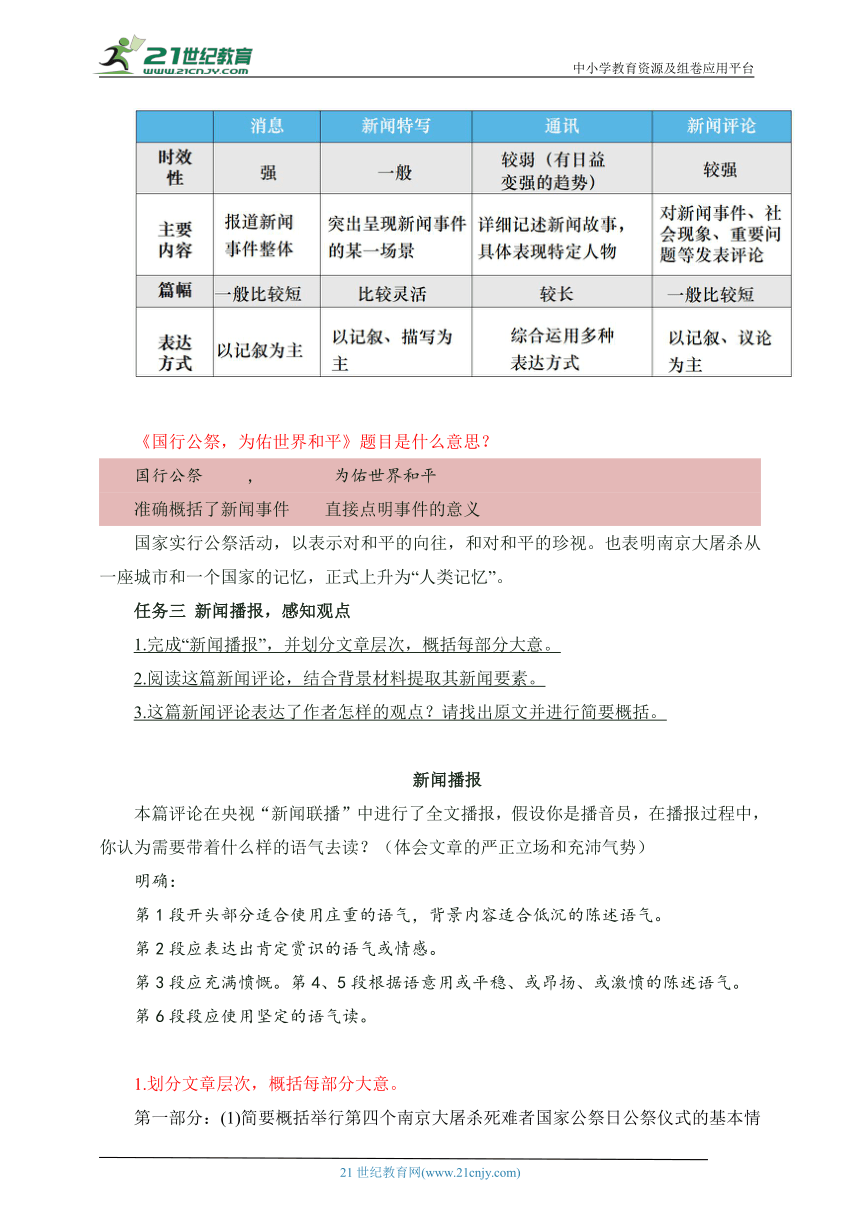

新闻评论与消息、新闻特写、通讯的区别如下:

《国行公祭,为佑世界和平》题目是什么意思?

国行公祭 , 为佑世界和平

准确概括了新闻事件 直接点明事件的意义

国家实行公祭活动,以表示对和平的向往,和对和平的珍视。也表明南京大屠杀从一座城市和一个国家的记忆,正式上升为“人类记忆”。

任务三 新闻播报,感知观点

1.完成“新闻播报”,并划分文章层次,概括每部分大意。

2.阅读这篇新闻评论,结合背景材料提取其新闻要素。

3.这篇新闻评论表达了作者怎样的观点?请找出原文并进行简要概括。

新闻播报

本篇评论在央视“新闻联播”中进行了全文播报,假设你是播音员,在播报过程中,你认为需要带着什么样的语气去读?(体会文章的严正立场和充沛气势)

明确:

第1段开头部分适合使用庄重的语气,背景内容适合低沉的陈述语气。

第2段应表达出肯定赏识的语气或情感。

第3段应充满愤慨。第4、5段根据语意用或平稳、或昂扬、或激愤的陈述语气。

第6段段应使用坚定的语气读。

1.划分文章层次,概括每部分大意。

第一部分:(1)简要概括举行第四个南京大屠杀死难者国家公祭日公祭仪式的基本情况。

第二部分:(2-4)阐明了国家公祭的必要性和意义。

第三部分: (5-6)介绍南京从“恐怖之城”到“和平之城”的命运转变,传达中国维护世界和平的信念。

2.阅读这篇新闻评论,结合背景材料提取其新闻要素。

3.这篇新闻评论表达了作者怎样的观点?请找出原文并进行简要概括。

中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

我们要牢记历史,维护和平。

任务四 新闻品读,分析内容

第一部分(1)概括基本情况

第二部分(2-4)阐明必要性及意义

第三部分(5-6)传达中国维护世界和平的信念

第一部分(1)

1.开头引用宝鼎铭文有什么作用?

“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。”

文章开头引用国家公祭鼎铭文,既交代了南京大屠杀的史实,又点明了设立国家公祭日的初衷。

用简洁凝练的语言引出后文新闻报道的内容,丰富文章的内容,增强文章的表现力。

为全文营造了庄重、严肃的基调。

“1937年12月13日(时间),侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万(遇难人数)中国同胞惨遭杀戮。”

2.这一句属于哪种记叙顺序?有什么作用?

插叙。这句话交代了“南京大屠杀”的时间和死亡人数,补充说明文章的背景,使情节更加完整。

【知识补充】

插叙

1.什么是插叙?

“插叙”是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法。

2.考查形式

①选文××段采用什么记叙顺序?有什么作用?

②××段能否去掉?为什么?

3.答题技巧

①根据插叙的特征判断记叙顺序;

②明确补充说明的对象;

③答题格式:补充说明……内容,丰富文章内容,使情节更加完整。

第二部分(2-4)

1.第二段

“加拿大安大赂省议会于2017年10月通过有关‘设立南京大屠杀纪念日’的动议;美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实……”

运用了什么论证方法 有什么作用

举例论证。通过列举加拿大、美国、日本等国媒体和组织的做法,具体阐明了南京大屠杀的历史不可能被忘却的观点,使论证更具体,更有说服力。

2.第三段交代“日本右翼分子否认历史的态度”用意何在

内容:交代日本右翼势力妄图辱没真相和良知的表现,指出南京大屠杀国家公祭日设立的必要性。

结构:与上文形成对比,从反面揭示了当前维护世界和平严峻的形势。

3.第4段交代日内瓦、联合国对待日本的态度有何用意?

2017年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。

用两个事实具体印证日本右翼势力妄图辱没真相和良知的行为,正义的力量对之反击,进而阐明“历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失”的论断,使文章论证更有说服力。

第三部分(5-6)

“大规模抢劫、侵犯妇女、杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。

1.引用《纽约时报》的报道有什么作用?

一方面直接引用《纽约时报》的报道作为论据,有时间,有报道单位,表明事实清楚,材料真实,无可辩驳。

另一方面与下文南京成为“和平之城”形成对比,突出和平的珍贵。

2.第6段介绍了什么内容?有什么作用?

恐怖之城——和平之城

内容:介绍了南京命运的变迁,以及中国具有捍卫和平的坚定信念和磅礴力量。

作用:表达设立南京大屠杀死难者国家公祭日的意义以及中国维护世界和平的坚定信念,深化中心,升华主题,也使文章的结构更加完整。

找出正面新闻事实和反面新闻事实,并说说其表达效果。

表达效果:1.数量多,覆盖面广。

2.有典型性、代表性。

阅读全文,以思维导图的形式梳理作者思路。

任务五 文段赏析,明评论特征

1.作者用词简洁、精准、针对性强,请同学们阅读课文,画出这样的语句,并分析其作用。

2.本文体现了新闻评论的哪些主要特征?

“在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。”

句式整齐,节奏铿锵,具有极强的气势和力量。

“ 那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知。”

那些人:指的是日本右翼分子。

丑态百出:各种丑恶的样子都表现出来了。这里讽刺了日本右翼分子的所作所为。

“联合国人权理事会提出218项建议, 狠批日本在历史问题上的态度,要求日本‘正视历史,应努力向后代讲述真实的历史’。”

狠批;表明对日本对待历史问题态度的不满。

“ 国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩, 那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。”

“装睡梦游”是对日本右翼势力的极大讽刺。

“ 从‘恐怖之城’到‘和平之城’, 南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。”

“何等”,多么。用感叹的语气表示不同寻常。

“ 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。”

“一以贯之”强调中国维护世界和平的信念始终不变。

2.本文体现了新闻评论的哪些主要特征?

【板书设计】

【课后作业】

联系与思考:

1.结合课文内容和你所了解的历史知识,谈谈为什么说“铭记历史”是“珍爱和平”的前提?

2.作为新时代的中学生,你认为我们可以从哪些具体行动出发,为维护和平贡献自己的力量?(至少写出两点)

深度探究:

课文强调公祭是为了“擦清历史的镜子”、“走好未来的路”。结合国际社会关于历史认知与和平维护的实例(如对二战的不同反思),谈谈你对“正确历史观”对于维护世界和平重要性的看法。可以查找相关资料进行补充说明。

【结语】

“别让南京消失在人们的记忆中” ,全世界的正义之士始终在以不同的方式纪念“南京大屠杀”中的死难者。南京不再是一座城市,不再是一个国家的记忆,它成为了人类的记忆。行人莫问当年事,时移世换,85年前的“恐怖之城”已被历史的黄沙掩埋,成为“和平之城”,南京的命运变迁足以证明和平是何等珍贵。如今的中国早已成为能够保护人民安全,保证人民安定生活的伟大国家。关于南京,关于国家公祭日,我们有太多的故事要讲,以史为鉴,勿忘国耻,捍卫和平!

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第6课 国行公祭,为佑世界和平 教学设计

【素养目标】

1.认真阅读课文,把握新闻评论的主要内容,理清作品的论证思路。(重点)

2.了解不同体裁新闻作品的特点,了解时评的结构和特点。(难点)

3.铭记历史,不忘国耻,养成阅读新闻的习惯,关注社会生活,培养对和平的热爱。(重难点)

【课时安排】1课时

学习任务:

任务一 知识积累(预习检测)

任务二 明确标题,辨别体裁

任务三 新闻播报,感知观点

任务四 新闻品读,分析内容

任务五 文段赏析,明评论特征

【教学过程】

【新课导入】

【国家公祭鼎铭文】

泱泱华夏,赫赫文明。仁风远播,大化周行。

洎(jì)及近代,积弱积贫。九原板荡,百载(zǎi)陆沉。

侵华日寇,毁吾南京。劫掠黎庶,屠戮(lù)苍生。

卅(sà)万亡灵,饮恨江城。日月惨淡,寰(huán)宇震惊。

兽行暴虐,旷世未闻。同胞何辜,国难正殷。

哀兵奋起,金戈鼍(tuó)鼓。兄弟同心,共御外侮。

捐躯洒血,浩气干(ɡān)云。尽扫狼烟,重振乾坤。

乙酉(yǒu)既捷,家国维新。昭昭前事,惕惕后人。

国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀(sì)我国殇(shānɡ)。

永矢弗谖(xuān),祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

每年的12月13日是什么日子?

南京大屠杀死难者国家公祭日。

我国政府坚持这样做的初衷是什么呢?

铭记历史,捍卫和平。

播放视频

补充知识:

南京大屠杀(Nanjing Massacre),是指1931至1945年中国抗日战争期间 ,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日(学术界认为开始于12月5日 )沦陷后,在华中派遣军司令松井石根和第6师团长谷寿夫指挥下,侵华日军于南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行。在南京大屠杀中,大量平民及战俘被日军杀害,无数家庭支离破碎,南京大屠杀的遇难人数超过30万。

任务一 知识积累(预习检测)

1.准确识记并理解课文中的重点字词的音、形、义

2.了解“国家公祭日”设立的背景与意义

3.初步感知历史事件的沉重感,形成尊重历史、珍视和平的意识。

【背景链接】

本文选自2017年12月13日《人民日报》。略有改动。

1937年12月13日

侵华日军侵入南京,随后进行了惨绝人寰的大屠杀,时间达六星期之久,在人类文明史上留下最黑暗的一页。

2014年2月27日

第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决议的通过,使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升到国家层面。国家公祭日的设立表明中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。

2017年12月13日

是南京大屠杀惨案发生80周年,也是第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,《人民日报》发表此文,深切缅怀南京大屠杀中的无辜死难者,并警示世人铭记历史,勿忘伤痛,共同捍卫世界和平!

“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。

它是《人民日报》国际评论,以“钟声”为笔名的国际评论自 2008 年推出后产生了较大影响。以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场和主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长。

【字音字形】

【多音字】

【理解词语】

【国殇】为国牺牲的人。文中泛指死难的军民。

屈原《楚辞·九歌》有《国殇》篇。殇:指战死者。

【惨绝人寰】人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。人寰,人间。

【丑态百出】各种各样的丑恶样子都表现了出来。

【振聋发聩】发出很大的声响,使耳聋的人也能听见。比喻唤醒糊涂麻木的人。聩,聋。

振聋发聩:只用比喻义,一般不形容声音。

震耳欲聋:只形容声音很大。

【沧海桑田】大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。

【一以贯之】泛指用一种思想理论贯穿于始终。

任务二 明确标题,辨别体裁

1.结合之前学习的几篇新闻,完成表格练习,对标题进行对比分析,概括“新闻评论”标题的特点。

2.分析本文标题

1.结合之前学习的几篇新闻,完成表格练习,对标题进行对比分析,概括“新闻评论”标题的特点。

《国行公祭,为佑世界和平》

此标题有新闻事件的概括——国行公祭,还有作者对此新闻事件的评价——为佑世界和平

前三种新闻体裁的标题是为了告诉读者发生了什么新闻事件,《国行公祭,为佑世界和平》这个新闻标题则是对所发生新闻事件的认识与评论。

1.结合之前学习的几篇新闻,完成表格练习,对标题进行对比分析,概括“新闻评论”标题的特点。

新闻评论与消息、新闻特写、通讯的区别如下:

《国行公祭,为佑世界和平》题目是什么意思?

国行公祭 , 为佑世界和平

准确概括了新闻事件 直接点明事件的意义

国家实行公祭活动,以表示对和平的向往,和对和平的珍视。也表明南京大屠杀从一座城市和一个国家的记忆,正式上升为“人类记忆”。

任务三 新闻播报,感知观点

1.完成“新闻播报”,并划分文章层次,概括每部分大意。

2.阅读这篇新闻评论,结合背景材料提取其新闻要素。

3.这篇新闻评论表达了作者怎样的观点?请找出原文并进行简要概括。

新闻播报

本篇评论在央视“新闻联播”中进行了全文播报,假设你是播音员,在播报过程中,你认为需要带着什么样的语气去读?(体会文章的严正立场和充沛气势)

明确:

第1段开头部分适合使用庄重的语气,背景内容适合低沉的陈述语气。

第2段应表达出肯定赏识的语气或情感。

第3段应充满愤慨。第4、5段根据语意用或平稳、或昂扬、或激愤的陈述语气。

第6段段应使用坚定的语气读。

1.划分文章层次,概括每部分大意。

第一部分:(1)简要概括举行第四个南京大屠杀死难者国家公祭日公祭仪式的基本情况。

第二部分:(2-4)阐明了国家公祭的必要性和意义。

第三部分: (5-6)介绍南京从“恐怖之城”到“和平之城”的命运转变,传达中国维护世界和平的信念。

2.阅读这篇新闻评论,结合背景材料提取其新闻要素。

3.这篇新闻评论表达了作者怎样的观点?请找出原文并进行简要概括。

中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

我们要牢记历史,维护和平。

任务四 新闻品读,分析内容

第一部分(1)概括基本情况

第二部分(2-4)阐明必要性及意义

第三部分(5-6)传达中国维护世界和平的信念

第一部分(1)

1.开头引用宝鼎铭文有什么作用?

“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。”

文章开头引用国家公祭鼎铭文,既交代了南京大屠杀的史实,又点明了设立国家公祭日的初衷。

用简洁凝练的语言引出后文新闻报道的内容,丰富文章的内容,增强文章的表现力。

为全文营造了庄重、严肃的基调。

“1937年12月13日(时间),侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万(遇难人数)中国同胞惨遭杀戮。”

2.这一句属于哪种记叙顺序?有什么作用?

插叙。这句话交代了“南京大屠杀”的时间和死亡人数,补充说明文章的背景,使情节更加完整。

【知识补充】

插叙

1.什么是插叙?

“插叙”是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法。

2.考查形式

①选文××段采用什么记叙顺序?有什么作用?

②××段能否去掉?为什么?

3.答题技巧

①根据插叙的特征判断记叙顺序;

②明确补充说明的对象;

③答题格式:补充说明……内容,丰富文章内容,使情节更加完整。

第二部分(2-4)

1.第二段

“加拿大安大赂省议会于2017年10月通过有关‘设立南京大屠杀纪念日’的动议;美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实……”

运用了什么论证方法 有什么作用

举例论证。通过列举加拿大、美国、日本等国媒体和组织的做法,具体阐明了南京大屠杀的历史不可能被忘却的观点,使论证更具体,更有说服力。

2.第三段交代“日本右翼分子否认历史的态度”用意何在

内容:交代日本右翼势力妄图辱没真相和良知的表现,指出南京大屠杀国家公祭日设立的必要性。

结构:与上文形成对比,从反面揭示了当前维护世界和平严峻的形势。

3.第4段交代日内瓦、联合国对待日本的态度有何用意?

2017年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。

用两个事实具体印证日本右翼势力妄图辱没真相和良知的行为,正义的力量对之反击,进而阐明“历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失”的论断,使文章论证更有说服力。

第三部分(5-6)

“大规模抢劫、侵犯妇女、杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。

1.引用《纽约时报》的报道有什么作用?

一方面直接引用《纽约时报》的报道作为论据,有时间,有报道单位,表明事实清楚,材料真实,无可辩驳。

另一方面与下文南京成为“和平之城”形成对比,突出和平的珍贵。

2.第6段介绍了什么内容?有什么作用?

恐怖之城——和平之城

内容:介绍了南京命运的变迁,以及中国具有捍卫和平的坚定信念和磅礴力量。

作用:表达设立南京大屠杀死难者国家公祭日的意义以及中国维护世界和平的坚定信念,深化中心,升华主题,也使文章的结构更加完整。

找出正面新闻事实和反面新闻事实,并说说其表达效果。

表达效果:1.数量多,覆盖面广。

2.有典型性、代表性。

阅读全文,以思维导图的形式梳理作者思路。

任务五 文段赏析,明评论特征

1.作者用词简洁、精准、针对性强,请同学们阅读课文,画出这样的语句,并分析其作用。

2.本文体现了新闻评论的哪些主要特征?

“在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。”

句式整齐,节奏铿锵,具有极强的气势和力量。

“ 那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知。”

那些人:指的是日本右翼分子。

丑态百出:各种丑恶的样子都表现出来了。这里讽刺了日本右翼分子的所作所为。

“联合国人权理事会提出218项建议, 狠批日本在历史问题上的态度,要求日本‘正视历史,应努力向后代讲述真实的历史’。”

狠批;表明对日本对待历史问题态度的不满。

“ 国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩, 那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。”

“装睡梦游”是对日本右翼势力的极大讽刺。

“ 从‘恐怖之城’到‘和平之城’, 南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。”

“何等”,多么。用感叹的语气表示不同寻常。

“ 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。”

“一以贯之”强调中国维护世界和平的信念始终不变。

2.本文体现了新闻评论的哪些主要特征?

【板书设计】

【课后作业】

联系与思考:

1.结合课文内容和你所了解的历史知识,谈谈为什么说“铭记历史”是“珍爱和平”的前提?

2.作为新时代的中学生,你认为我们可以从哪些具体行动出发,为维护和平贡献自己的力量?(至少写出两点)

深度探究:

课文强调公祭是为了“擦清历史的镜子”、“走好未来的路”。结合国际社会关于历史认知与和平维护的实例(如对二战的不同反思),谈谈你对“正确历史观”对于维护世界和平重要性的看法。可以查找相关资料进行补充说明。

【结语】

“别让南京消失在人们的记忆中” ,全世界的正义之士始终在以不同的方式纪念“南京大屠杀”中的死难者。南京不再是一座城市,不再是一个国家的记忆,它成为了人类的记忆。行人莫问当年事,时移世换,85年前的“恐怖之城”已被历史的黄沙掩埋,成为“和平之城”,南京的命运变迁足以证明和平是何等珍贵。如今的中国早已成为能够保护人民安全,保证人民安定生活的伟大国家。关于南京,关于国家公祭日,我们有太多的故事要讲,以史为鉴,勿忘国耻,捍卫和平!

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读