1.1.2 直线的相交 教学设计 浙教版数学七年级下册

文档属性

| 名称 | 1.1.2 直线的相交 教学设计 浙教版数学七年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 142.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 21:25:52 | ||

图片预览

文档简介

1.1相交线(2)

教学目标:

1.理解垂线、垂线段的概念,会用三角尺或量角器过一点画已知直线的垂线;

2.掌握点到直线的距离的概念,并会度量点到直线的距离;

3.掌握垂线的性质,并会利用所学知识进行简单的推理.

重点:理解垂线、垂线段的概念,理解对点到直线的距离的概念的.掌握过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

难点:掌握垂线的性质,并会利用所学知识进行简单的推理.

教学过程

(一)引入课题

问题1 对于一个数学对象,在研究了它的一般情形后,往往要看看是否存在值得研究的特殊情形.相交线中,你认为什么情况是特殊的?

这节课我们就来研究两条直线垂直的情况,板书课题

探究新知

问题2 对于两条直线相互垂直,你认为应研究哪些内容?按怎样的路径展开研究?

设计意图:使学生明确研究的内容和过程.教师要通过引导学生思考、讨论,帮助他们确定“定义—性质—应用”的研究思路.

问题3 在两条直线相交的基础上,你认为应如何定义垂直?

两条直线相交构成了4个角,垂直作为相交的一种特殊情形,这4个角特殊在哪里?

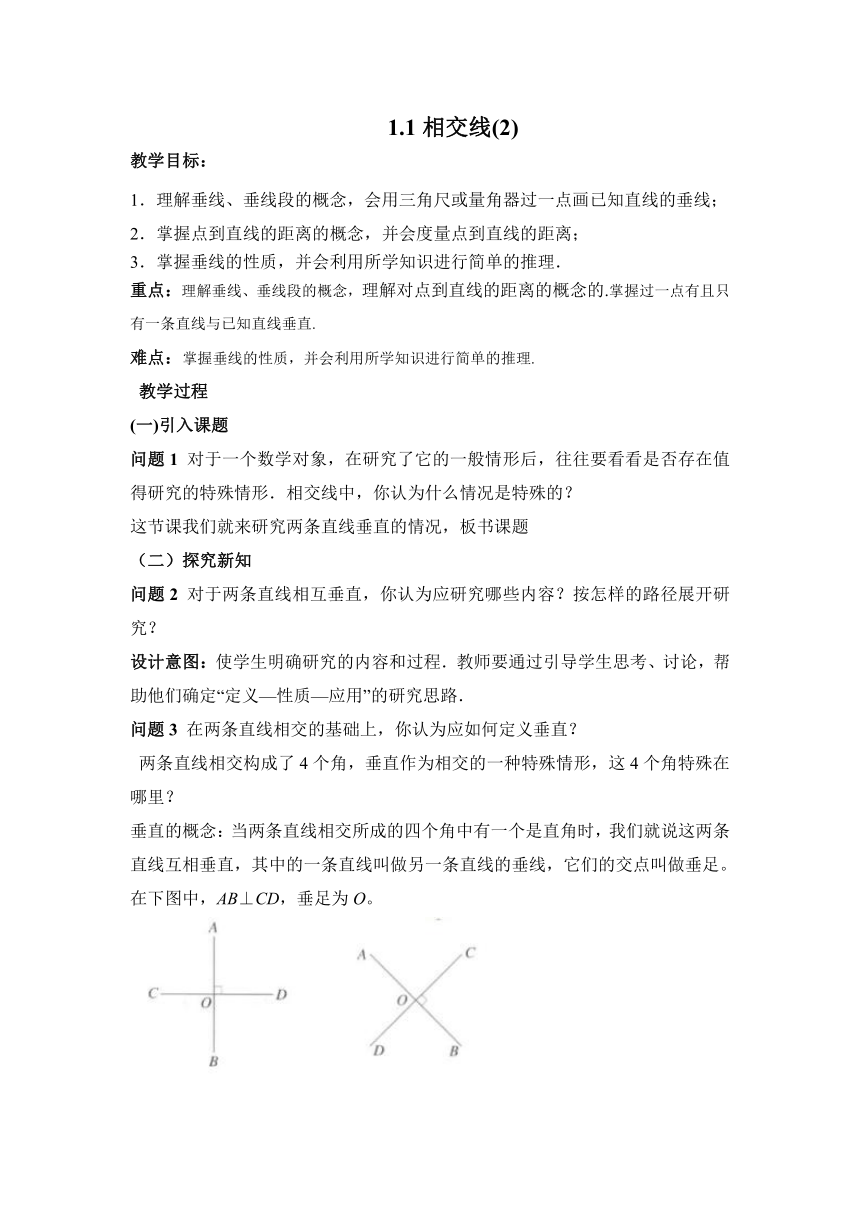

垂直的概念:当两条直线相交所成的四个角中有一个是直角时,我们就说这两条直线互相垂直,其中的一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足。在下图中,AB⊥CD,垂足为O。

注意:(1)两条直线相交,只要有一个角是直角,即说这两条直线互相垂直。但是,由对顶角的性质可知,两条直线垂直时,相交成的四个角都是直角。

(2)两条直线互相垂直,每一条都叫做另一条的垂线。

符号表示:两条直线互相垂直,怎样用符号和几何语言表示呢?如下图,记作AB⊥CD,读作“AB垂直于CD”。AB是CD的垂线,也可以说CD是AB 的垂线。它们的交点O叫做垂足。

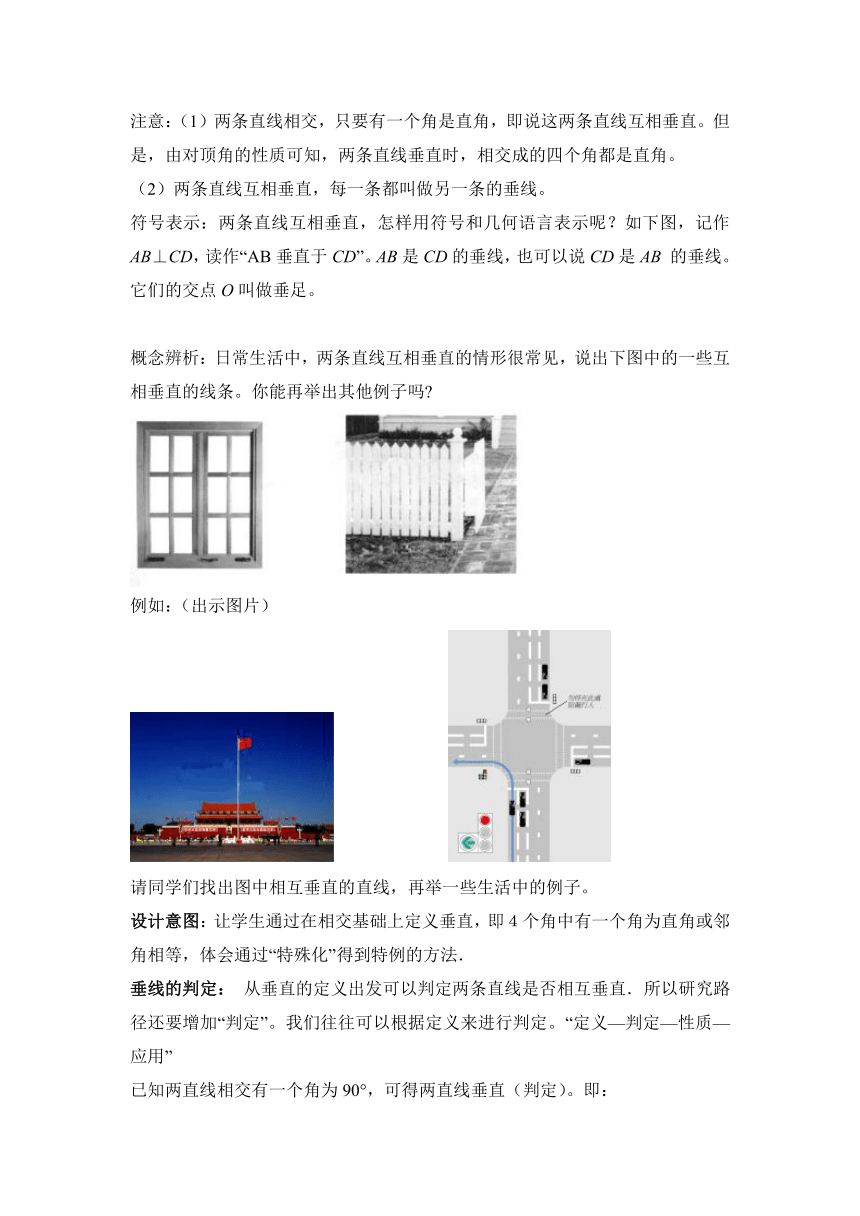

概念辨析:日常生活中,两条直线互相垂直的情形很常见,说出下图中的一些互相垂直的线条。你能再举出其他例子吗

例如:(出示图片)

请同学们找出图中相互垂直的直线,再举一些生活中的例子。

设计意图:让学生通过在相交基础上定义垂直,即4个角中有一个角为直角或邻角相等,体会通过“特殊化”得到特例的方法.

垂线的判定: 从垂直的定义出发可以判定两条直线是否相互垂直.所以研究路径还要增加“判定”。我们往往可以根据定义来进行判定。“定义—判定—性质—应用”

已知两直线相交有一个角为90°,可得两直线垂直(判定)。即:

∵∠BOC=90°(已知)

∴AB⊥CD于O(垂直的定义)。

垂线的性质1: 由于定义既可以当判定用,又可以当性质用,已知垂直关系,可得所成的角为90°(性质)(图形的性质就是几何要素之间的位置关系大小关系)

几何语言:∵AB⊥CD于O(已知)

∴∠AOD=90°(垂直的定义)

注:写∠AOC=90°、∠COB=90°、∠BOD=90°均可。

追问1除用定义做判定两直线垂直以外,你还能找到别的判定方法吗?

探究:如下图

(1)用三角尺或量角器画已知直线l的垂线,这样的垂线能画出几条

(2)经过直线l上一点P画l的垂线,这样的垂线能画出几条

(3)经过直线l外一点P画l的垂线,这样的垂线能画出几条

垂线的画法:复习小学用三角板过一点A作直线l的垂线的方法,并简记为“靠直线——过定点——画垂线”。

追问1:在一张纸片上画出一条直线AB,你能用折纸的方法画出AB的垂线吗?请说明你是如何折纸的。

3.发现垂线的性质2

追问2:过P点还能作出别的垂线吗?

在学生回答的基础上,教师引导学生发现以下两个结论:

①若点P在l上,过P点作l的垂线有且只有一条。

②若点P在l外,过P点作l的垂线有且只有一条。

在此基础上,又引导学生概括出:垂线的第2个性质(公理):过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。

注:①“有且只有”中,“有”指“存在”,“只有”指“唯一”。

②“过一点”的点在直线外,或在直线上都可以。

总结:经过一点(已知直线上或直线外),能画出已知直线的一条垂线,并且只能画出一条垂线,即:过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。

进一步地,我们还可以研究点P与l上的点之间的关系。点P在l上就是两点间的距离,已经研究过了,下面我们研究点P不在l上的情况。

直线l上,以B为对称中心,任意两个对称点与点P的连线段长度相等,我们可以发现连接直线l外一点P与直线l上各点的所有线段中,垂线段PB最短

得到垂线的另一条性质:

连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短.

简单说成:垂线段最短.

思考:

(1)垂线段与垂线的区别联系.

(2)垂线段与线段的区别与联系.

在图中,PB的长度是点P到直线l的距离,从而得到点到直线的距离: 直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离.

注意:点到直线的距离是指垂线段的长度,是一个数量,不能说“垂线段是距离”。

(三)例题讲解

例2 如图,直线AB与直线CD相交于点O,OE⊥AB。已知∠BOD=50°,求∠COE的度数。

变式:如图,直线AB与CD相交于点O,OE⊥AB,已知∠BOD=50°.若OF平分∠AOC,求∠EOF的度数.

课内小结:

(四)课堂练习:

(五)作业布置:

教学目标:

1.理解垂线、垂线段的概念,会用三角尺或量角器过一点画已知直线的垂线;

2.掌握点到直线的距离的概念,并会度量点到直线的距离;

3.掌握垂线的性质,并会利用所学知识进行简单的推理.

重点:理解垂线、垂线段的概念,理解对点到直线的距离的概念的.掌握过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

难点:掌握垂线的性质,并会利用所学知识进行简单的推理.

教学过程

(一)引入课题

问题1 对于一个数学对象,在研究了它的一般情形后,往往要看看是否存在值得研究的特殊情形.相交线中,你认为什么情况是特殊的?

这节课我们就来研究两条直线垂直的情况,板书课题

探究新知

问题2 对于两条直线相互垂直,你认为应研究哪些内容?按怎样的路径展开研究?

设计意图:使学生明确研究的内容和过程.教师要通过引导学生思考、讨论,帮助他们确定“定义—性质—应用”的研究思路.

问题3 在两条直线相交的基础上,你认为应如何定义垂直?

两条直线相交构成了4个角,垂直作为相交的一种特殊情形,这4个角特殊在哪里?

垂直的概念:当两条直线相交所成的四个角中有一个是直角时,我们就说这两条直线互相垂直,其中的一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足。在下图中,AB⊥CD,垂足为O。

注意:(1)两条直线相交,只要有一个角是直角,即说这两条直线互相垂直。但是,由对顶角的性质可知,两条直线垂直时,相交成的四个角都是直角。

(2)两条直线互相垂直,每一条都叫做另一条的垂线。

符号表示:两条直线互相垂直,怎样用符号和几何语言表示呢?如下图,记作AB⊥CD,读作“AB垂直于CD”。AB是CD的垂线,也可以说CD是AB 的垂线。它们的交点O叫做垂足。

概念辨析:日常生活中,两条直线互相垂直的情形很常见,说出下图中的一些互相垂直的线条。你能再举出其他例子吗

例如:(出示图片)

请同学们找出图中相互垂直的直线,再举一些生活中的例子。

设计意图:让学生通过在相交基础上定义垂直,即4个角中有一个角为直角或邻角相等,体会通过“特殊化”得到特例的方法.

垂线的判定: 从垂直的定义出发可以判定两条直线是否相互垂直.所以研究路径还要增加“判定”。我们往往可以根据定义来进行判定。“定义—判定—性质—应用”

已知两直线相交有一个角为90°,可得两直线垂直(判定)。即:

∵∠BOC=90°(已知)

∴AB⊥CD于O(垂直的定义)。

垂线的性质1: 由于定义既可以当判定用,又可以当性质用,已知垂直关系,可得所成的角为90°(性质)(图形的性质就是几何要素之间的位置关系大小关系)

几何语言:∵AB⊥CD于O(已知)

∴∠AOD=90°(垂直的定义)

注:写∠AOC=90°、∠COB=90°、∠BOD=90°均可。

追问1除用定义做判定两直线垂直以外,你还能找到别的判定方法吗?

探究:如下图

(1)用三角尺或量角器画已知直线l的垂线,这样的垂线能画出几条

(2)经过直线l上一点P画l的垂线,这样的垂线能画出几条

(3)经过直线l外一点P画l的垂线,这样的垂线能画出几条

垂线的画法:复习小学用三角板过一点A作直线l的垂线的方法,并简记为“靠直线——过定点——画垂线”。

追问1:在一张纸片上画出一条直线AB,你能用折纸的方法画出AB的垂线吗?请说明你是如何折纸的。

3.发现垂线的性质2

追问2:过P点还能作出别的垂线吗?

在学生回答的基础上,教师引导学生发现以下两个结论:

①若点P在l上,过P点作l的垂线有且只有一条。

②若点P在l外,过P点作l的垂线有且只有一条。

在此基础上,又引导学生概括出:垂线的第2个性质(公理):过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。

注:①“有且只有”中,“有”指“存在”,“只有”指“唯一”。

②“过一点”的点在直线外,或在直线上都可以。

总结:经过一点(已知直线上或直线外),能画出已知直线的一条垂线,并且只能画出一条垂线,即:过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。

进一步地,我们还可以研究点P与l上的点之间的关系。点P在l上就是两点间的距离,已经研究过了,下面我们研究点P不在l上的情况。

直线l上,以B为对称中心,任意两个对称点与点P的连线段长度相等,我们可以发现连接直线l外一点P与直线l上各点的所有线段中,垂线段PB最短

得到垂线的另一条性质:

连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短.

简单说成:垂线段最短.

思考:

(1)垂线段与垂线的区别联系.

(2)垂线段与线段的区别与联系.

在图中,PB的长度是点P到直线l的距离,从而得到点到直线的距离: 直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离.

注意:点到直线的距离是指垂线段的长度,是一个数量,不能说“垂线段是距离”。

(三)例题讲解

例2 如图,直线AB与直线CD相交于点O,OE⊥AB。已知∠BOD=50°,求∠COE的度数。

变式:如图,直线AB与CD相交于点O,OE⊥AB,已知∠BOD=50°.若OF平分∠AOC,求∠EOF的度数.

课内小结:

(四)课堂练习:

(五)作业布置:

同课章节目录

- 第一章 平行线

- 1.1平行线

- 1.2同位角、内错角、同旁内角

- 1.3平行线的判定

- 1.4平行线的性质

- 1.5图形的平移

- 第二章 二元一次方程组

- 2.1 二元一次方程

- 2.2 二元一次方程组

- 2.3 解二元一次方程组

- 2.4 二元一次方程组的应用

- 2.5 三元一次方程组及其解法(选学)

- 第三章 整式的乘除

- 3.1 同底数幂的乘法

- 3.2 单项式的乘法

- 3.3 多项式的乘法

- 3.4 乘法公式

- 3.5 整式的化简

- 3.6 同底数幂的除法

- 3.7 整式的除法

- 第四章 因式分解

- 4.1 因式分解

- 4.2 提取公因式

- 4.3 用乘法公式分解因式

- 第五章 分式

- 5.1 分式

- 5.2分式的基本性质

- 5.3 分式的乘除

- 5.4 分式的加减

- 5.5 分式方程

- 第六章 数据与统计图表

- 6.1数据的收集与整理

- 6.2条形统计图和折线统计图

- 6.3扇形统计图

- 6.4频数与频率

- 6.5频数直方图