1.3.1 平行线的判定 教学设计 浙教版数学七年级下册

文档属性

| 名称 | 1.3.1 平行线的判定 教学设计 浙教版数学七年级下册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1001.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 21:27:09 | ||

图片预览

文档简介

路径探寻建结构 整体设计重素养

核心素养导向的单元教学设计

——以“平行线的判定 第1课时”为例

摘要:传统几何课的教学,往往习惯于直接讲授相关的概念与性质结论,使得教学内容碎片化和表面化,导致在综合问题的探究中无法建立相关知识的联系。核心素养导向的单元教学设计,以学生现有的知识为生长点,以学生思维的发展为延伸点,以几何图形的一般观念为引领,以学生的有效生成为课堂样态,逐步建构知识与方法体系,在关联中类比,在探究中迁移,优化学生的思维品质,发展学生核心素养。

关键词:素养导向 单元起始课 教学设计

一、素养导向的教学设计基本特征

1.重视单元内容的整体性

2.关注知识内容的结构性

3.发展学生思维的进阶性

4.达成教学成果的生成性

教学设计例析

下面,以浙教版教材七年级下册第一章“平行线的判定 第1课时”的单元起始课为例,展现素养导向下的整体教学设计。

1.教学内容解析

“平行线的判定 第1课时”是浙教版七年级下册,第一章的内容.平行线的概念知识在小学时已经有感观上的认知,在第四学段学生认识了线段、射线、直线、角等基本几何元素,同时已经掌握直线的相交和“三线八角”的相关位置关系.进一步研究两条直线的位置关系——平行,也为后续学习三角形、四边形、圆、立体几何、解析几何等知识提供了研究思路和研究方法. 平行线的判定是学生所学的第一个几何判定公理,通过角的数量关系来刻画两条线的位置关系,是后续学习和判定定理的基础,是连接几何直观、逻辑推理的桥梁,为学生顺利从实验几何过渡到用符号推理的论证几何提供了素材与训练基础。

基于以上分析,本课的教学重点为“同位角相等,两直线平行”定理及其应用.

2.教学目标及解析

(1)从“用三角尺和直尺画平行线”的活动过程中发现基本事实:同位角相等,两直线平行,培养学生的动手操作能力、抽象能力和几何直观;

(2)通过观察、操作、推理等方法,经历平行线判定定理推论的发现和证明过程,体会从一般到特殊的思想方法,培养学生语言表达能力和应用意识;

(3)会用基本事实及推论判定两直线平行,培养学生推理能力和运算能力,进一步加强学生分析表达能力,发展模型观念.

达成目标(1)的标志是能从具体操作中抽象出两直线平行的位置关系,并能用数学符号语言表达定理,会用数学的眼光观察现实世界;

达成目标(2)的标志是会用平行线的判定定理推理得出其推理,能解释生活中的简单应用,会用数学的思维分析现实世界;

达成目标(3)的标志是能用平行线的判定定理和推论进行简单的推理与证明,会用数学的语言表达现实世界.

3.教学问题分析与策略

学生虽然经历过相交线、角等相关知识的学习,但对平行线与其他位置关系的联系、为何要从角的维度切入等方面缺少关联与经验,难以找到研究的方向和内容.七年级的学生看待图形依然习惯于感性描述,如何让学生从感性直观的“平行”,通过操作上升到理性定量的刻画,学生要有较强的抽象能力与直观想象能力,这是学生学习认知中的困难所在.同时,对于论证几何中的论证与表达,由于学生缺乏经验,需要加强引导,注重文字语言、图形语言、符号语言三者间的转化,有序推理,规范书写.所用策略是让学生联系旧知,感悟从一般到特殊的思想,用类比的方法开启平行线单元的学习,以单元整体的视角,逐步建构知识与方法体系.结合学生经历的“操作——推广——总结”过程,抽象出数学图形,从而突破为何、何以以角的维度建立联系的难点,实现从“角”到“平行”的跨区间转化.

基于以上分析,本课的教学难点是平行线判定的抽象与推理

4.教学过程设计:

环节一:关联旧知,确定研究对象和思路

问题1:我们学习了点、线、角等许多平面图形,两条直线有哪几种位置关系?

追问:研究两条直线相交时,主要研究了哪些内容?

问题2:类比两直线相交的探究路径,两条直线平行的位置关系可以转化为研究什么内容展开?

追问:当两直线有特殊的相交位置时,两直线垂直,即夹角为直角,两直线平行时,夹角为平角无法展开研究,你能怎么构造角进行研究呢?

问题3:当两条直线被第三条直线所截,会产生哪些有位置关系的角?“三线八角”可以怎么深入研究?

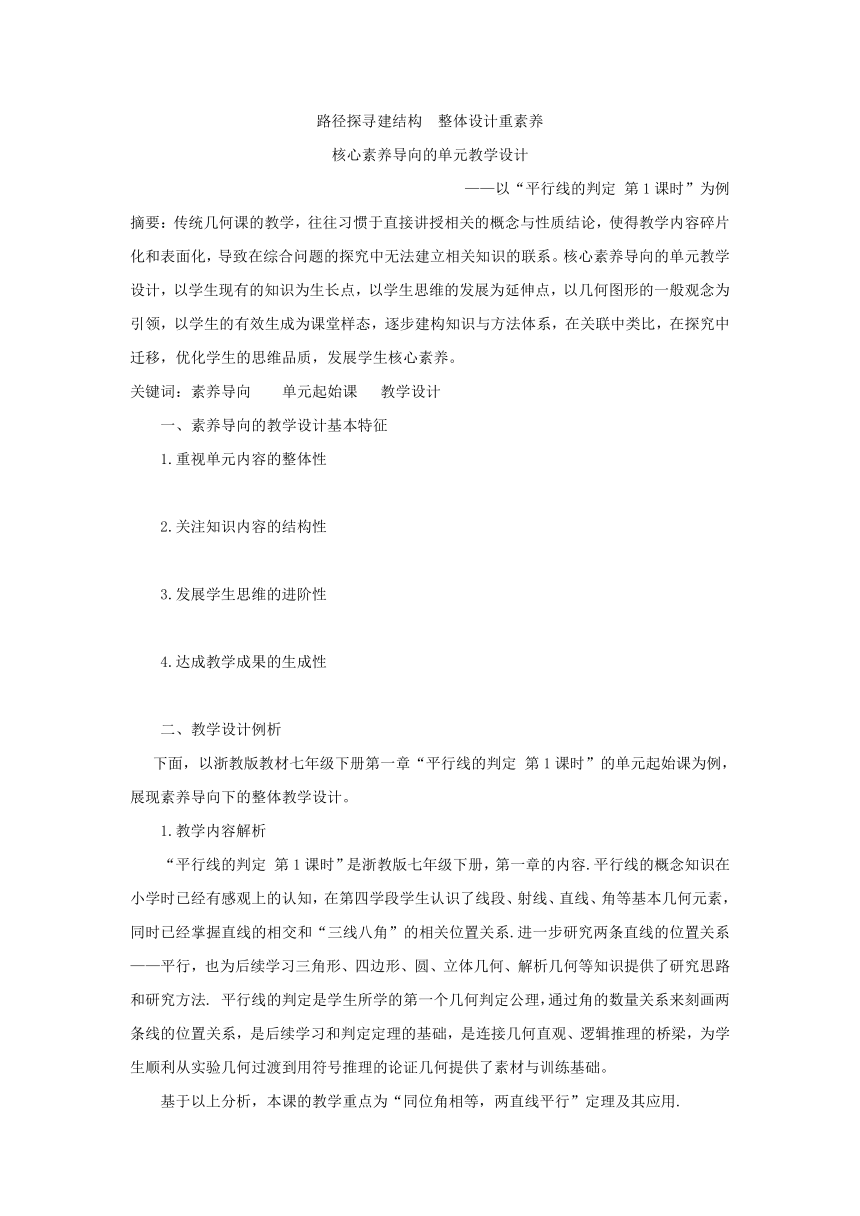

设计意图: 从学生较为熟悉的平面几何元素入手,回顾两直线的位置关系,引导学生从已学的两条直线相交的知识,关联到未学的两条直线平行知识,渗透从一般到特殊的思想方法,确立研究的方向。通过类比,学生充分感知平面上两直线相交的知识结构与两直线平行的知识结构在探究内容和探究路径上都有高度的相似性(如图1),因此,在由角度确定位置关系的路径和方法上也可以进行类比学习,从而在旧知的关联中,经历了获得探究对象的过程,让学习和探究真实、自然地发生.

环节二:操作探究,明晰内容和方法

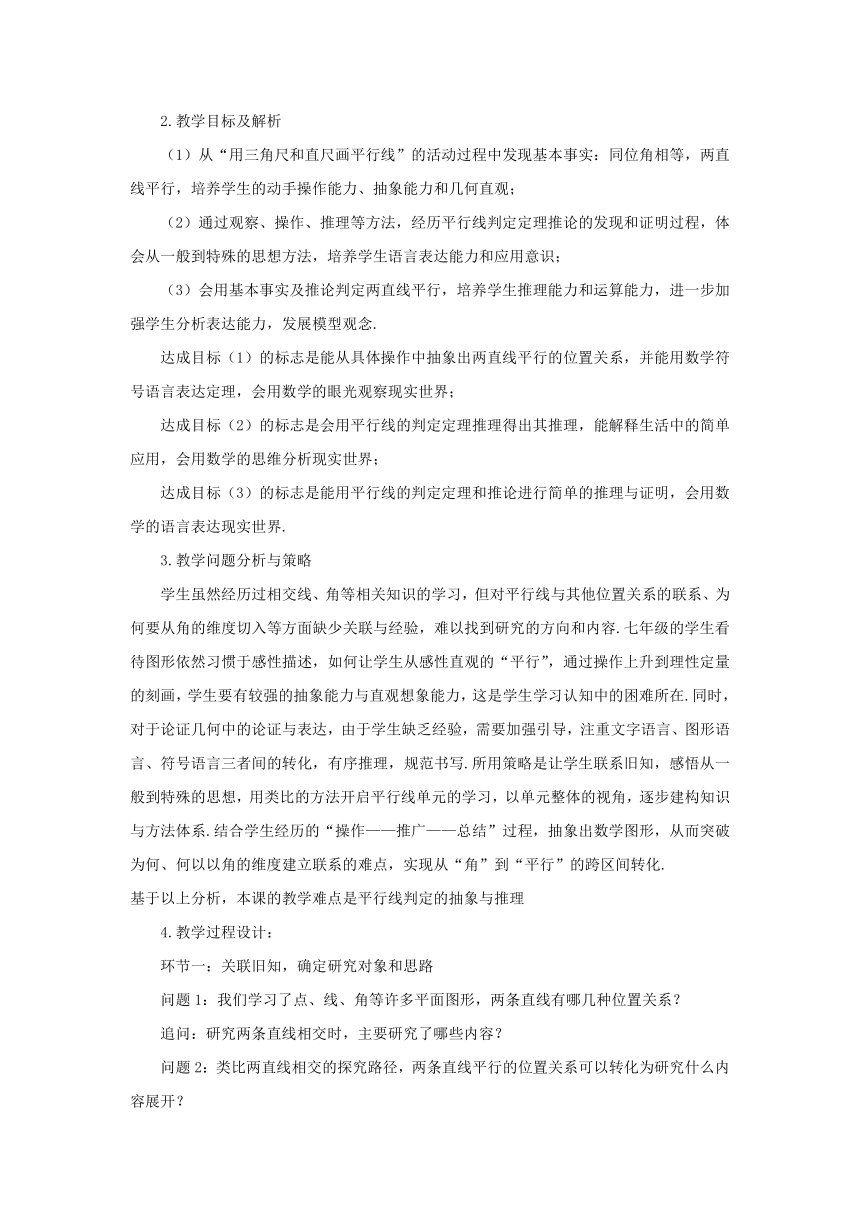

问题4:你能用什么方法画出已知直线的一条平行直线?(学生反馈如图2)

追问:用一块任意角度的木板,能画出两条平行线吗?已知什么条件就可以画出一组平行的直线?

问题5:在三角板移动的过程中,什么量保持不变?

追问:根据你的经验,你可以得到什么结论?能用数学符号语言表示吗?

基本事实:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行.

文字语言:同位角相等,两直线平行.

符号语言:∵∠1=∠2

∴ // (同位角相等,两直线平行)

设计意图:让学生利用各种角度通过推平行线法画出一组平行线,经历“观察、比较、分析、归纳”的全过程,从新知的探索中类比旧知的研究方法与路径,从直接的感观认知抽象到具有代表性的理性思维,体会从特殊到一般和转化(如图3)的思想方法,抽象得出平行线的判定定理:同位角相等,两直线平行,让学生在操作中学会抽象,在思考中学会归纳,在表达中学会规范书写.同时,也进一步明晰了几何图形从定量到定性的研究方法,为继续探究平行线的判定奠定了基础,也为后续特殊三角形、特殊平行四边形的判定提供思路和模板.

环节三:优化思维,建构知识与方法体系

例1 如图4所示,已知直线,被直线所截,∠1=45°,∠2=135°. 判断与是否平行,并说明理由.

变式1 如图5,AB⊥EF,CD⊥EF,E,F分别为垂足.直线AB与CD平行吗?请说明理由.

变式2 如图6,已知直线AB,CD被直线EG所截,EF⊥CD于点F.若∠1=50°,∠2=40°,则直线AB与CD平行吗?请说明理由.

问题6:由此能否总结平行线判定的方法?如何用数学符号语言表达?

个反例?

问题7:用1把角尺(如图7)如何画出长方体盒子边缘AB的垂线?能画出一组平行线吗?依据是什么?

追问:垂直于同一条直线的两条直线都平行吗?由此,你有什么结论?

变式3 已知直线AB和直线外一点C(如图8),你能用一把三角尺过点C画AB的平行线吗?如果能,说明方法,并画出图形.

设计意图:通过教材例题,让学生应用判定定理进行严谨地证明,规范地书写,在应用中理解特殊化的情况,并总结出平行线判定定理的推论:在同一平面内,垂直说同一直线的两条直线互相平行,再次渗透从一般到特殊的思想方法.通过一题多变,一图多变,一图多法,让学生经历数学情境与生活情境的变化,经历从实验几何到论证几何的转变,经历从直观描述到严谨推理的转变,引导学生会用数学的眼光观察现实世界,从一把直尺和一把三角尺到一把角尺,再到一把三角尺,逐步减少作图工具,经历从操作直观到深挖本质条件的全过程,用数学的思维分析现实世界,在现实应用中理解知识,在知识应用中说理推断,能用数学的语言解释背后的原理.

环节四:合作探究,发展核心素养

如图9,点B、D在直线MN上,已知∠1=∠2,请你再添一个条件,使AB∥CD,并说明理由.

2.如图10,已知AC⊥AE,BD⊥BF,若∠1=35°,则∠ = °(不再另外添加字母和数字),能使图中存在互相平行的直线,请写出这些平行线并给出证明.

设计意图:通过开放性问题的设置,让学生在建立几何直观的同时,会进行严谨推理,理清条件与结论的因果关系,有效进行角的数量与位置关系到直线的位置关系的灵活转化,从中渗透从一般到特殊、转化的思想方法,培养学生思维的严谨性、全面性和创造性.

三、教学反思与建议

1.以一般观念为引领,推进单元整体教学

平行线单元的知识,展现了学习初中几何图形的一般观念,

路径

2.以深度思考为依托,建构知识与方法体系

从相交线入手,知识是怎么来的

3.以经历过程为途径,关注课堂自然生成

角尺、推论

4.以学为中心,发展数学核心素养

核心素养导向的单元教学设计

——以“平行线的判定 第1课时”为例

摘要:传统几何课的教学,往往习惯于直接讲授相关的概念与性质结论,使得教学内容碎片化和表面化,导致在综合问题的探究中无法建立相关知识的联系。核心素养导向的单元教学设计,以学生现有的知识为生长点,以学生思维的发展为延伸点,以几何图形的一般观念为引领,以学生的有效生成为课堂样态,逐步建构知识与方法体系,在关联中类比,在探究中迁移,优化学生的思维品质,发展学生核心素养。

关键词:素养导向 单元起始课 教学设计

一、素养导向的教学设计基本特征

1.重视单元内容的整体性

2.关注知识内容的结构性

3.发展学生思维的进阶性

4.达成教学成果的生成性

教学设计例析

下面,以浙教版教材七年级下册第一章“平行线的判定 第1课时”的单元起始课为例,展现素养导向下的整体教学设计。

1.教学内容解析

“平行线的判定 第1课时”是浙教版七年级下册,第一章的内容.平行线的概念知识在小学时已经有感观上的认知,在第四学段学生认识了线段、射线、直线、角等基本几何元素,同时已经掌握直线的相交和“三线八角”的相关位置关系.进一步研究两条直线的位置关系——平行,也为后续学习三角形、四边形、圆、立体几何、解析几何等知识提供了研究思路和研究方法. 平行线的判定是学生所学的第一个几何判定公理,通过角的数量关系来刻画两条线的位置关系,是后续学习和判定定理的基础,是连接几何直观、逻辑推理的桥梁,为学生顺利从实验几何过渡到用符号推理的论证几何提供了素材与训练基础。

基于以上分析,本课的教学重点为“同位角相等,两直线平行”定理及其应用.

2.教学目标及解析

(1)从“用三角尺和直尺画平行线”的活动过程中发现基本事实:同位角相等,两直线平行,培养学生的动手操作能力、抽象能力和几何直观;

(2)通过观察、操作、推理等方法,经历平行线判定定理推论的发现和证明过程,体会从一般到特殊的思想方法,培养学生语言表达能力和应用意识;

(3)会用基本事实及推论判定两直线平行,培养学生推理能力和运算能力,进一步加强学生分析表达能力,发展模型观念.

达成目标(1)的标志是能从具体操作中抽象出两直线平行的位置关系,并能用数学符号语言表达定理,会用数学的眼光观察现实世界;

达成目标(2)的标志是会用平行线的判定定理推理得出其推理,能解释生活中的简单应用,会用数学的思维分析现实世界;

达成目标(3)的标志是能用平行线的判定定理和推论进行简单的推理与证明,会用数学的语言表达现实世界.

3.教学问题分析与策略

学生虽然经历过相交线、角等相关知识的学习,但对平行线与其他位置关系的联系、为何要从角的维度切入等方面缺少关联与经验,难以找到研究的方向和内容.七年级的学生看待图形依然习惯于感性描述,如何让学生从感性直观的“平行”,通过操作上升到理性定量的刻画,学生要有较强的抽象能力与直观想象能力,这是学生学习认知中的困难所在.同时,对于论证几何中的论证与表达,由于学生缺乏经验,需要加强引导,注重文字语言、图形语言、符号语言三者间的转化,有序推理,规范书写.所用策略是让学生联系旧知,感悟从一般到特殊的思想,用类比的方法开启平行线单元的学习,以单元整体的视角,逐步建构知识与方法体系.结合学生经历的“操作——推广——总结”过程,抽象出数学图形,从而突破为何、何以以角的维度建立联系的难点,实现从“角”到“平行”的跨区间转化.

基于以上分析,本课的教学难点是平行线判定的抽象与推理

4.教学过程设计:

环节一:关联旧知,确定研究对象和思路

问题1:我们学习了点、线、角等许多平面图形,两条直线有哪几种位置关系?

追问:研究两条直线相交时,主要研究了哪些内容?

问题2:类比两直线相交的探究路径,两条直线平行的位置关系可以转化为研究什么内容展开?

追问:当两直线有特殊的相交位置时,两直线垂直,即夹角为直角,两直线平行时,夹角为平角无法展开研究,你能怎么构造角进行研究呢?

问题3:当两条直线被第三条直线所截,会产生哪些有位置关系的角?“三线八角”可以怎么深入研究?

设计意图: 从学生较为熟悉的平面几何元素入手,回顾两直线的位置关系,引导学生从已学的两条直线相交的知识,关联到未学的两条直线平行知识,渗透从一般到特殊的思想方法,确立研究的方向。通过类比,学生充分感知平面上两直线相交的知识结构与两直线平行的知识结构在探究内容和探究路径上都有高度的相似性(如图1),因此,在由角度确定位置关系的路径和方法上也可以进行类比学习,从而在旧知的关联中,经历了获得探究对象的过程,让学习和探究真实、自然地发生.

环节二:操作探究,明晰内容和方法

问题4:你能用什么方法画出已知直线的一条平行直线?(学生反馈如图2)

追问:用一块任意角度的木板,能画出两条平行线吗?已知什么条件就可以画出一组平行的直线?

问题5:在三角板移动的过程中,什么量保持不变?

追问:根据你的经验,你可以得到什么结论?能用数学符号语言表示吗?

基本事实:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行.

文字语言:同位角相等,两直线平行.

符号语言:∵∠1=∠2

∴ // (同位角相等,两直线平行)

设计意图:让学生利用各种角度通过推平行线法画出一组平行线,经历“观察、比较、分析、归纳”的全过程,从新知的探索中类比旧知的研究方法与路径,从直接的感观认知抽象到具有代表性的理性思维,体会从特殊到一般和转化(如图3)的思想方法,抽象得出平行线的判定定理:同位角相等,两直线平行,让学生在操作中学会抽象,在思考中学会归纳,在表达中学会规范书写.同时,也进一步明晰了几何图形从定量到定性的研究方法,为继续探究平行线的判定奠定了基础,也为后续特殊三角形、特殊平行四边形的判定提供思路和模板.

环节三:优化思维,建构知识与方法体系

例1 如图4所示,已知直线,被直线所截,∠1=45°,∠2=135°. 判断与是否平行,并说明理由.

变式1 如图5,AB⊥EF,CD⊥EF,E,F分别为垂足.直线AB与CD平行吗?请说明理由.

变式2 如图6,已知直线AB,CD被直线EG所截,EF⊥CD于点F.若∠1=50°,∠2=40°,则直线AB与CD平行吗?请说明理由.

问题6:由此能否总结平行线判定的方法?如何用数学符号语言表达?

个反例?

问题7:用1把角尺(如图7)如何画出长方体盒子边缘AB的垂线?能画出一组平行线吗?依据是什么?

追问:垂直于同一条直线的两条直线都平行吗?由此,你有什么结论?

变式3 已知直线AB和直线外一点C(如图8),你能用一把三角尺过点C画AB的平行线吗?如果能,说明方法,并画出图形.

设计意图:通过教材例题,让学生应用判定定理进行严谨地证明,规范地书写,在应用中理解特殊化的情况,并总结出平行线判定定理的推论:在同一平面内,垂直说同一直线的两条直线互相平行,再次渗透从一般到特殊的思想方法.通过一题多变,一图多变,一图多法,让学生经历数学情境与生活情境的变化,经历从实验几何到论证几何的转变,经历从直观描述到严谨推理的转变,引导学生会用数学的眼光观察现实世界,从一把直尺和一把三角尺到一把角尺,再到一把三角尺,逐步减少作图工具,经历从操作直观到深挖本质条件的全过程,用数学的思维分析现实世界,在现实应用中理解知识,在知识应用中说理推断,能用数学的语言解释背后的原理.

环节四:合作探究,发展核心素养

如图9,点B、D在直线MN上,已知∠1=∠2,请你再添一个条件,使AB∥CD,并说明理由.

2.如图10,已知AC⊥AE,BD⊥BF,若∠1=35°,则∠ = °(不再另外添加字母和数字),能使图中存在互相平行的直线,请写出这些平行线并给出证明.

设计意图:通过开放性问题的设置,让学生在建立几何直观的同时,会进行严谨推理,理清条件与结论的因果关系,有效进行角的数量与位置关系到直线的位置关系的灵活转化,从中渗透从一般到特殊、转化的思想方法,培养学生思维的严谨性、全面性和创造性.

三、教学反思与建议

1.以一般观念为引领,推进单元整体教学

平行线单元的知识,展现了学习初中几何图形的一般观念,

路径

2.以深度思考为依托,建构知识与方法体系

从相交线入手,知识是怎么来的

3.以经历过程为途径,关注课堂自然生成

角尺、推论

4.以学为中心,发展数学核心素养

同课章节目录

- 第一章 平行线

- 1.1平行线

- 1.2同位角、内错角、同旁内角

- 1.3平行线的判定

- 1.4平行线的性质

- 1.5图形的平移

- 第二章 二元一次方程组

- 2.1 二元一次方程

- 2.2 二元一次方程组

- 2.3 解二元一次方程组

- 2.4 二元一次方程组的应用

- 2.5 三元一次方程组及其解法(选学)

- 第三章 整式的乘除

- 3.1 同底数幂的乘法

- 3.2 单项式的乘法

- 3.3 多项式的乘法

- 3.4 乘法公式

- 3.5 整式的化简

- 3.6 同底数幂的除法

- 3.7 整式的除法

- 第四章 因式分解

- 4.1 因式分解

- 4.2 提取公因式

- 4.3 用乘法公式分解因式

- 第五章 分式

- 5.1 分式

- 5.2分式的基本性质

- 5.3 分式的乘除

- 5.4 分式的加减

- 5.5 分式方程

- 第六章 数据与统计图表

- 6.1数据的收集与整理

- 6.2条形统计图和折线统计图

- 6.3扇形统计图

- 6.4频数与频率

- 6.5频数直方图