广东省广州市2026届高三上学期8月阶段训练历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省广州市2026届高三上学期8月阶段训练历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 485.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 09:00:25 | ||

图片预览

文档简介

广东省广州市2025-2026学年高三年级上学期八月阶段训练历史试卷

一、单选题

1.从考古资料看,西周青铜礼器不仅分类组合齐全,而且形制基本相同,边远地区出土的礼器与周朝中心区域出土的礼器高度一致。这表明,西周时期( )

A.统一的礼制已形成 B.中央集权制度建立 C.南北文化面貌趋同 D.青铜冶炼技术成熟

2.秦汉时期,民众日常聚众饮酒需官方许可,遇国家重大庆典,政府通过“赐酺”的形式让民众自由聚饮。下表反映了秦汉时期部分“赐酺”情况。据此可知,秦汉时期的“赐酺” ( )

时 间 内 容 原 因

秦始皇二十六年 大酺 统一六国,设郡县

文帝即位初 酺五日 汉文帝登基

武帝元朔三年 令民大酺五日 秋,罢西南夷(免除征讨),城(筑)朔方城

章帝元和二年 令天下大酺五日 凤鸟现,祖宗旧事(按祖传惯例),或班恩施(采取施恩惠的做法)

A.旨在强化政府对经济的调控 B.导致社会奢侈享乐之风盛行

C.反映了酒类专卖制度的废弛 D.有利于增强民众的国家认同

3.下表为与隋唐时期有关的四则考古材料及其解读。其中解读合理的是( )

选项 隋唐重要考古发现 解读

A 2019年,广州市文物考古研究院对位于广州市解放中路安置房项目工地进行抢救性发掘,在唐代“蕃坊”遗址出土逾2000件晚唐陶瓷器,分别来自水车窑、曾边窑、封州窑、长沙窑、邢窑、越窑等多个窑口。 海上丝绸之路繁荣

B 2022年,陕西省考古研究院对隋唐长安、洛阳城持续开展考古工作,发现大景宫皇城遗址和里坊、市场等与民众社会生活相关的遗迹。 市坊制度逐渐瓦解

C 2023年,陕西省考古研究院对位于西安的大白杨唐代粮仓遗址开展考古发掘,发现粮仓底部大多残存有植硅体,主要种类有水稻扇形、芦苇扇形等,可能存储过水稻或者粟黍。 关中地区农业持续发展

D 2024年,新疆文物考古研究所对吐鲁番巴达木东墓群三座唐代墓葬进行了考古发掘,发现大量以“四神十二时”俑为主的彩绘泥俑,均属盛唐时期的产物,与两京地区高等级墓葬的随葬器物十分相似。 中央政府对西域控制加强

A.A B.B C.C D.D

4.北宋末年至南宋前期,武学教育呈现出蓬勃发展的态势。武学生员学习的内容除许多儒家经典之外,还包括诸家兵法、武艺、历代用兵成败、前世忠义之事及阵队演习。这反映了( )

A.崇文抑武国策逐步改变 B.社会需求推动教育多元化

C.疆防压力影响教育取向 D.理学主张推动军事专业化

5.在反击沙俄入侵的过程中,清政府将原来在东北边疆繁衍生息的赫哲、达斡尔、鄂伦春等众多部族大批内迁,编设“新满洲”。此后,吉林、黑龙江的八旗驻防部队主要由生活在黑龙江流域的东海女真与索伦、达斡尔等部的“新满洲”组建而成。“新满洲”的编设体现了( )

A.因俗而治的治边理念 B.区域民族交融进程加速

C.移民政策拓展了版图 D.户籍改革取得显著成效

6.晚清道光、咸丰年间,政府常用“文章经济均高于人,能办事亦肯办事”“强敏过人、任事勇往”“洋务与地方兼悉”“屡试以事,皆能实心实力”“其胆识优长、性情忠笃,办事皆有条理”等语句选拔和评价官员。这体现了( )

A.新经济因素加速清末社会阶层流动 B.甲午战败导致选官制度变革

C.内忧外患推动了人才评价标准变化 D.晚清儒学重拾经世致用传统

7.1912年7月,北洋政府极力推崇印花税,称其“取之于民甚微,而其收入乃甚巨”,并强调“诸文明国莫不争相仿办”。这一主张反映了当时北洋政府( )

A.准备通过税制改革强化中央集权 B.试图开辟新税源以缓解财政危机

C.积极效仿西方建立现代税收体制 D.借助新税征收缓解贫富悬殊现象

8.抗日战争时期,“久客南洋,心怀祖国,希图报国”的南洋华侨领袖陈嘉庚组织和领导南洋华侨从各个方面支持和援助中国抗战;加拿大共产党员、国际共产主义战士白求恩率领国际医疗队奔赴中国战场支援中国人民的斗争。这( )

A.说明了民族统一战线的感召力 B.反映正面战场和敌后战场的协作

C.体现海外侨胞浓郁的家国情怀 D.诠释了抗日战争胜利的多重因素

9.1956年,在中央的号召下,大量农民义务参与搬运材料、铺设电线杆、挖坑抬杆等工作,积极参与电话网建设;各地邮电职工和群众就地取材,集思广益,发明创造了大量不同类型的电话线、简易电话机以及会议电话机。农村电话网的建设( )

A.体现了民众建设社会主义的热情 B.奠定了社会主义工业化的基础

C.提升了基层农村的科技创新能力 D.普遍增强城乡信息互通的水平

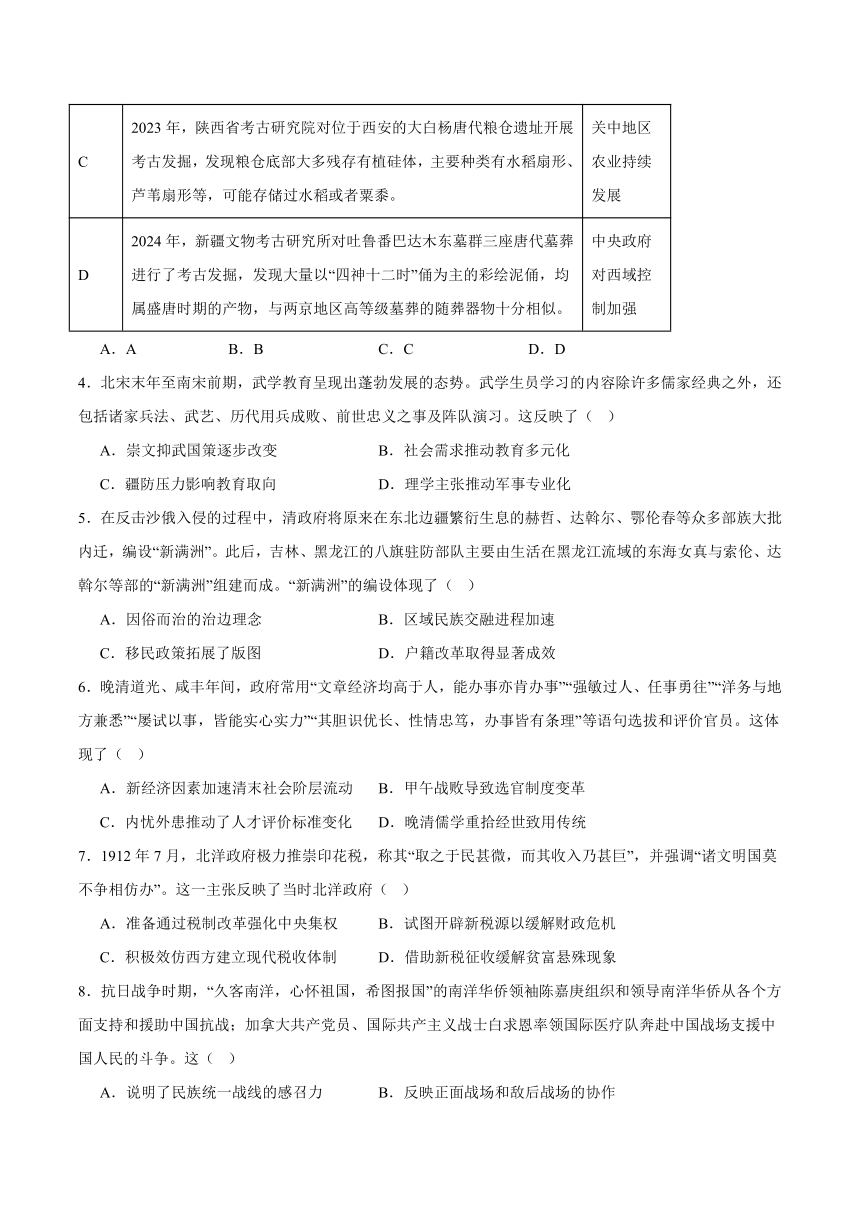

10.1980年12月11日,浙江省温州市东城区工商局发出了全国第一本个体工商业营业执照(如图)。这反映出( )

A.私营和外资经济法律地位的明确 B.社会主义经济体制改革目标确立

C.城市国营企业改革序幕已经拉开 D.传统经济体制的束缚正在被打破

11.上海合作组织是在1996年和1997年分别于上海和莫斯科签署的关于在边境地区加强军事领域信任和关于在边境地区相互裁减军事力量两个协定的基础上发展起来的。2001年,其合作已扩大到政治、经贸、文化、科技等诸多领域。据此可知,上海合作组织( )

A.致力于反对霸权主义和强权政治 B.利于推进国际政治经济新秩序的建立

C.建立起亚太地区的经济合作机制 D.成为经济一体化程度最高的区域组织

12.有学者研究指出,从地理、政治、民族上看,美索不达米亚是一个地区,而不是一个国家(如图)。在古代,两河流域北部称亚述,南部称巴比伦尼亚。巴比伦尼亚再一分为二:北称阿卡德,南部称苏美尔。而两河流域文明主要由苏美尔、阿卡德、巴比伦和亚述文明所构成。两河流域文明的特点体现了( )

A.行省制国家的初步形成

B.多元文化的交流与融汇

C.农业对区域性文明进步的支撑作用

D.自然地理对历史发展的决定性影响

13.新航路开辟后初期所产生的新地图,多被君主视为国家机密,藏于深宫,密不示人。16世纪末,在安特卫普出版的由制图家奥特柳斯编订的最新版本的地图集《寰宇大观》开始面向公众公开出售。此后,地图市场化趋势和地图消费市民化趋势显著加强。导致这一变化的主要原因是( )

A.欧亚海洋贸易网络的形成 B.商业资本主义的发展

C.西欧国家海洋霸权的转移 D.欧洲制图技术的进步

14.《独立宣言》在正文中提到:“这些联合的殖民地从此成为、按照正义也应该成为自由和独立的国家(Free and Independent States)”。其中原文中“国家”(Sintes)一词使用了复数,这个词在英语里本来是“国”和“邦”的意思。这表明( )

A.州权主义影响国家建立 B.分权制衡理念得以践行

C.集权制统一国家的诞生 D.雅典民主政治影响深远

15.英国工业革命时期,出现了一批与“血汗工厂”不同的“模范工厂”,这些工厂注重改善工作条件以满足工人的基本安全需要;工厂还配备了厕所和浴室、兴建住宅和食堂、建造学校和教堂、修建娱乐和休闲设施等。英国“模范工厂”的建立( )

A.体现了政府对社会福利的重视 B.满足了工人阶级的物质文化需求

C.为后来的社会改革提供了借鉴 D.是科学社会主义的重要社会实践

16.1969年,美国学者卡尔提出“全球南方”概念,批判全球北方不公正秩序,该术语与“南方国家”“第三世界”同指曾被殖民侵略、低收入非西方国家群体,强调其历史与命运共性。当前,“全球南方”凭借日益增强的实力推动国际体系变革。这说明“南方国家”( )

A.促进世界格局多极化 B.实力增强主导世界 C.追求区域经济一体化 D.历史相同诉求一致

二、材料题

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 西汉元封三年(前108),汉王朝出军击破受匈奴控制的楼兰和车师。此后,又以和亲方式巩固了和乌孙的联系。太初元年(前104)和太初三年(前102),为了打破匈奴对大宛的控制并取得优良马种“汗血马”,汉武帝又派遣贰师将军李广利率军两次西征。“天子好宛马,使者相望于道”“马嗜苜蓿”“及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲萄、苜蓿极望”。三国魏人阮籍《咏怀》诗:“天马出西北,由来从东道。”

——摘编自王子今《汉代“天马”追求与草原战争的交通动力》

材料二 明永乐十七年七月,郑和第五次下西洋班师回朝。随同前来进贡的有忽鲁谟斯、阿丹、木骨都束、卜刺哇、古里、爪哇等国使臣,一并到来的还有其贡献的狮子等珍奇动物。永乐十九年至永乐二十年郑和第六次下西洋,完成了第二次所谓“狮子贡”,这次带回的狮子是郑和船队到阿拉伯海水城亚丁湾购买的。15世纪以后,欧洲的热那亚、比萨、利沃诺和威尼斯这几个地中海与东方的贸易桥梁也促进了狮子等动物贸易的展开。狮子在非洲是草原之王,代表了高贵、力量、气度等品质,当地的王权或者政治权力常常以这些猛兽来装饰自身。随着狮子的引入,明代中国通过礼仪狮、辟邪狮和舞狮等不同的美学形式塑造“狮文化”的不同面相,反映明朝统治者试图通过这些装饰和象征建构政治符号和文化符号。

——摘编自邹振环《郑和下西洋时期的贡狮与明代“狮文化”》

(1)根据上述材料,分别概括西汉时“天马”传入中原和明代时狮子传入中国的线路。

(2)根据材料二,分析明代“狮文化”出现的原因。

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1912年,商务印书馆出版了《共和国教科书》之《新国文》,其中高小第一册第一课《国体与政体》,以简明的方式将国体、政体问题告诉小学生,使他们明了专制与民主的区别。第二课是《民国成立始末》,第二十三课是《共和政体》强调指出共和国的原则,全国人民都有参与政事的权利,通过选举议员组成国会,选举总统以组织政府。“共和国教科书新国文”风行多年,印刷版次超过2560次。

——摘编自傅国涌《民国小学课本中传递的价值》

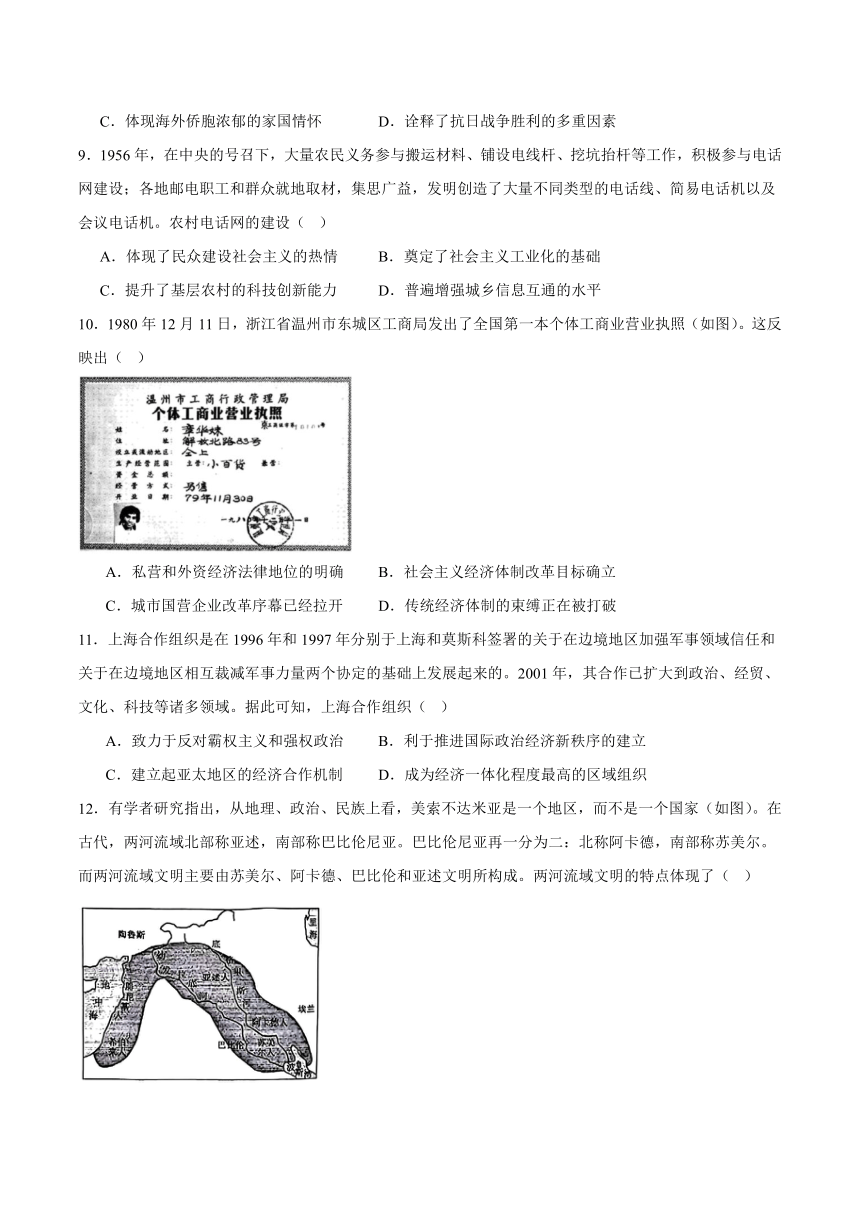

材料二 有学者对1915——1923年《申报》教科书广告的文本数据进行了词频统计,并制作了较为直观的词云图(如下图)。

——摘编自张萌艳等《书籍史视角下民国初期〈申报〉教科书广告研究》

(1)根据材料一,概括《新国文》教科书出版的历史背景。

(2)根据材料二,分析1915——1923年出版的教科书的特点。

(3)综合上述材料,简析教科书在近代社会变迁中的作用。

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料 中国式现代化作为“一种全新的人类文明形态”,是一种社会主义性质的新文明类型,在物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明等方面实现了对西方文明的重构和超越,开创了具有东方气韵、大国气象的新型人类文明。

——摘编自任洁《从世界历史视角再思中国式现代化道路》等

结合材料中部分或整体信息,联系中国现代史相关内容,拟定一个论题,写一则历史短文。(要求:论题明确;逻辑严密;史论结合)

三、综合题

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1913年和1938年的殖民地土地面积统计 单位(百万公顷)

1913年 1938年

英国管辖领土 19.5 19.2

英国殖民地 13.5 15.0

法国殖民地 10.7 12.1

荷兰殖民地 2.1 1.9

其他欧洲国家的殖民地 11.5 8.3

——摘编自布劳德伯里著《剑桥现代欧洲经济史》

材料二 现代国际关系体系中的任何原则、规范、规则,如果没有强国的支持,或者根本不能成立,或者建立了也无法持久实行。

——摘编自董正华《世界现代化进程十五讲》

(1)概括材料一中的历史信息并加以解读。

(2)结合20世纪世界历史,谈谈你对材料二观点的认识。

参考答案

1.A

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.D

9.A

10.D

11.B

12.B

13.B

14.A

15.C

16.A

17.(1)西汉:随着丝绸之路,从西北中亚地区,经河西走廊,进入中原;明代:从非洲出发,随着郑和下西洋经阿拉伯地区,通过海上丝绸之路传入中国。

(2)原因:郑和下西洋的推动;中国与亚非地区联系的加强;统治者的推崇;“狮文化”的本土化发展。

18.(1)背景:中华民国成立,民主共和观念深入人心;封建帝制的瓦解;向西方学习的深入。

(2)学科多样;注重科学知识传授;实用性强。

(3)传播新思想,推动社会政治思想变革;提高国民素质,促进社会进步和发展;有利于政治宣传,促进政治近代化的发展;增强民族凝聚力,推动国家观念的发展。

19.中国式现代化开创了新型人类文明

在新中国成立后,中国开启了探索现代化的征程。改革开放以来,中国经济快速发展,从计划经济体制逐步向社会主义市场经济体制转变,生产力得到极大解放。在物质文明方面,中国建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,成为世界第二大经济体。在精神文明领域,中国弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,丰富了人民的精神世界。在政治文明上,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,发展全过程人民民主。总之,进入新时代,中国式现代化在各领域取得显著成就,打破了“现代化=西方化”的迷思,开创了具有东方气韵、大国气象的新型人类文明,为世界文明发展作出了重要贡献。

20.(1)历史信息:1913-1938年,英国管辖领土面积减少但殖民地面积略有增加,法国殖民地面积增加,荷兰殖民地面积减少,其他欧洲国家殖民地面积减少。这说明英国殖民统治方式进行了调整但仍保持较强统治能力;法国积极拓展殖民势力范围;荷兰在殖民竞争中处于劣势;其他欧洲国家在殖民竞争中逐渐失去优势,反映的是随着国力的演变,世界政治格局的变化。

(2)材料二观点强调强国在现代国际关系体系中的重要作用。在20世纪,强国在国际事务、战争、国际秩序和国际经济规则制定等方面发挥着主导作用,但随着世界多极化趋势发展,国际关系更加多元化,强国不能完全左右国际关系发展,国际规则需更广泛协商制定。

一、单选题

1.从考古资料看,西周青铜礼器不仅分类组合齐全,而且形制基本相同,边远地区出土的礼器与周朝中心区域出土的礼器高度一致。这表明,西周时期( )

A.统一的礼制已形成 B.中央集权制度建立 C.南北文化面貌趋同 D.青铜冶炼技术成熟

2.秦汉时期,民众日常聚众饮酒需官方许可,遇国家重大庆典,政府通过“赐酺”的形式让民众自由聚饮。下表反映了秦汉时期部分“赐酺”情况。据此可知,秦汉时期的“赐酺” ( )

时 间 内 容 原 因

秦始皇二十六年 大酺 统一六国,设郡县

文帝即位初 酺五日 汉文帝登基

武帝元朔三年 令民大酺五日 秋,罢西南夷(免除征讨),城(筑)朔方城

章帝元和二年 令天下大酺五日 凤鸟现,祖宗旧事(按祖传惯例),或班恩施(采取施恩惠的做法)

A.旨在强化政府对经济的调控 B.导致社会奢侈享乐之风盛行

C.反映了酒类专卖制度的废弛 D.有利于增强民众的国家认同

3.下表为与隋唐时期有关的四则考古材料及其解读。其中解读合理的是( )

选项 隋唐重要考古发现 解读

A 2019年,广州市文物考古研究院对位于广州市解放中路安置房项目工地进行抢救性发掘,在唐代“蕃坊”遗址出土逾2000件晚唐陶瓷器,分别来自水车窑、曾边窑、封州窑、长沙窑、邢窑、越窑等多个窑口。 海上丝绸之路繁荣

B 2022年,陕西省考古研究院对隋唐长安、洛阳城持续开展考古工作,发现大景宫皇城遗址和里坊、市场等与民众社会生活相关的遗迹。 市坊制度逐渐瓦解

C 2023年,陕西省考古研究院对位于西安的大白杨唐代粮仓遗址开展考古发掘,发现粮仓底部大多残存有植硅体,主要种类有水稻扇形、芦苇扇形等,可能存储过水稻或者粟黍。 关中地区农业持续发展

D 2024年,新疆文物考古研究所对吐鲁番巴达木东墓群三座唐代墓葬进行了考古发掘,发现大量以“四神十二时”俑为主的彩绘泥俑,均属盛唐时期的产物,与两京地区高等级墓葬的随葬器物十分相似。 中央政府对西域控制加强

A.A B.B C.C D.D

4.北宋末年至南宋前期,武学教育呈现出蓬勃发展的态势。武学生员学习的内容除许多儒家经典之外,还包括诸家兵法、武艺、历代用兵成败、前世忠义之事及阵队演习。这反映了( )

A.崇文抑武国策逐步改变 B.社会需求推动教育多元化

C.疆防压力影响教育取向 D.理学主张推动军事专业化

5.在反击沙俄入侵的过程中,清政府将原来在东北边疆繁衍生息的赫哲、达斡尔、鄂伦春等众多部族大批内迁,编设“新满洲”。此后,吉林、黑龙江的八旗驻防部队主要由生活在黑龙江流域的东海女真与索伦、达斡尔等部的“新满洲”组建而成。“新满洲”的编设体现了( )

A.因俗而治的治边理念 B.区域民族交融进程加速

C.移民政策拓展了版图 D.户籍改革取得显著成效

6.晚清道光、咸丰年间,政府常用“文章经济均高于人,能办事亦肯办事”“强敏过人、任事勇往”“洋务与地方兼悉”“屡试以事,皆能实心实力”“其胆识优长、性情忠笃,办事皆有条理”等语句选拔和评价官员。这体现了( )

A.新经济因素加速清末社会阶层流动 B.甲午战败导致选官制度变革

C.内忧外患推动了人才评价标准变化 D.晚清儒学重拾经世致用传统

7.1912年7月,北洋政府极力推崇印花税,称其“取之于民甚微,而其收入乃甚巨”,并强调“诸文明国莫不争相仿办”。这一主张反映了当时北洋政府( )

A.准备通过税制改革强化中央集权 B.试图开辟新税源以缓解财政危机

C.积极效仿西方建立现代税收体制 D.借助新税征收缓解贫富悬殊现象

8.抗日战争时期,“久客南洋,心怀祖国,希图报国”的南洋华侨领袖陈嘉庚组织和领导南洋华侨从各个方面支持和援助中国抗战;加拿大共产党员、国际共产主义战士白求恩率领国际医疗队奔赴中国战场支援中国人民的斗争。这( )

A.说明了民族统一战线的感召力 B.反映正面战场和敌后战场的协作

C.体现海外侨胞浓郁的家国情怀 D.诠释了抗日战争胜利的多重因素

9.1956年,在中央的号召下,大量农民义务参与搬运材料、铺设电线杆、挖坑抬杆等工作,积极参与电话网建设;各地邮电职工和群众就地取材,集思广益,发明创造了大量不同类型的电话线、简易电话机以及会议电话机。农村电话网的建设( )

A.体现了民众建设社会主义的热情 B.奠定了社会主义工业化的基础

C.提升了基层农村的科技创新能力 D.普遍增强城乡信息互通的水平

10.1980年12月11日,浙江省温州市东城区工商局发出了全国第一本个体工商业营业执照(如图)。这反映出( )

A.私营和外资经济法律地位的明确 B.社会主义经济体制改革目标确立

C.城市国营企业改革序幕已经拉开 D.传统经济体制的束缚正在被打破

11.上海合作组织是在1996年和1997年分别于上海和莫斯科签署的关于在边境地区加强军事领域信任和关于在边境地区相互裁减军事力量两个协定的基础上发展起来的。2001年,其合作已扩大到政治、经贸、文化、科技等诸多领域。据此可知,上海合作组织( )

A.致力于反对霸权主义和强权政治 B.利于推进国际政治经济新秩序的建立

C.建立起亚太地区的经济合作机制 D.成为经济一体化程度最高的区域组织

12.有学者研究指出,从地理、政治、民族上看,美索不达米亚是一个地区,而不是一个国家(如图)。在古代,两河流域北部称亚述,南部称巴比伦尼亚。巴比伦尼亚再一分为二:北称阿卡德,南部称苏美尔。而两河流域文明主要由苏美尔、阿卡德、巴比伦和亚述文明所构成。两河流域文明的特点体现了( )

A.行省制国家的初步形成

B.多元文化的交流与融汇

C.农业对区域性文明进步的支撑作用

D.自然地理对历史发展的决定性影响

13.新航路开辟后初期所产生的新地图,多被君主视为国家机密,藏于深宫,密不示人。16世纪末,在安特卫普出版的由制图家奥特柳斯编订的最新版本的地图集《寰宇大观》开始面向公众公开出售。此后,地图市场化趋势和地图消费市民化趋势显著加强。导致这一变化的主要原因是( )

A.欧亚海洋贸易网络的形成 B.商业资本主义的发展

C.西欧国家海洋霸权的转移 D.欧洲制图技术的进步

14.《独立宣言》在正文中提到:“这些联合的殖民地从此成为、按照正义也应该成为自由和独立的国家(Free and Independent States)”。其中原文中“国家”(Sintes)一词使用了复数,这个词在英语里本来是“国”和“邦”的意思。这表明( )

A.州权主义影响国家建立 B.分权制衡理念得以践行

C.集权制统一国家的诞生 D.雅典民主政治影响深远

15.英国工业革命时期,出现了一批与“血汗工厂”不同的“模范工厂”,这些工厂注重改善工作条件以满足工人的基本安全需要;工厂还配备了厕所和浴室、兴建住宅和食堂、建造学校和教堂、修建娱乐和休闲设施等。英国“模范工厂”的建立( )

A.体现了政府对社会福利的重视 B.满足了工人阶级的物质文化需求

C.为后来的社会改革提供了借鉴 D.是科学社会主义的重要社会实践

16.1969年,美国学者卡尔提出“全球南方”概念,批判全球北方不公正秩序,该术语与“南方国家”“第三世界”同指曾被殖民侵略、低收入非西方国家群体,强调其历史与命运共性。当前,“全球南方”凭借日益增强的实力推动国际体系变革。这说明“南方国家”( )

A.促进世界格局多极化 B.实力增强主导世界 C.追求区域经济一体化 D.历史相同诉求一致

二、材料题

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 西汉元封三年(前108),汉王朝出军击破受匈奴控制的楼兰和车师。此后,又以和亲方式巩固了和乌孙的联系。太初元年(前104)和太初三年(前102),为了打破匈奴对大宛的控制并取得优良马种“汗血马”,汉武帝又派遣贰师将军李广利率军两次西征。“天子好宛马,使者相望于道”“马嗜苜蓿”“及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲萄、苜蓿极望”。三国魏人阮籍《咏怀》诗:“天马出西北,由来从东道。”

——摘编自王子今《汉代“天马”追求与草原战争的交通动力》

材料二 明永乐十七年七月,郑和第五次下西洋班师回朝。随同前来进贡的有忽鲁谟斯、阿丹、木骨都束、卜刺哇、古里、爪哇等国使臣,一并到来的还有其贡献的狮子等珍奇动物。永乐十九年至永乐二十年郑和第六次下西洋,完成了第二次所谓“狮子贡”,这次带回的狮子是郑和船队到阿拉伯海水城亚丁湾购买的。15世纪以后,欧洲的热那亚、比萨、利沃诺和威尼斯这几个地中海与东方的贸易桥梁也促进了狮子等动物贸易的展开。狮子在非洲是草原之王,代表了高贵、力量、气度等品质,当地的王权或者政治权力常常以这些猛兽来装饰自身。随着狮子的引入,明代中国通过礼仪狮、辟邪狮和舞狮等不同的美学形式塑造“狮文化”的不同面相,反映明朝统治者试图通过这些装饰和象征建构政治符号和文化符号。

——摘编自邹振环《郑和下西洋时期的贡狮与明代“狮文化”》

(1)根据上述材料,分别概括西汉时“天马”传入中原和明代时狮子传入中国的线路。

(2)根据材料二,分析明代“狮文化”出现的原因。

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1912年,商务印书馆出版了《共和国教科书》之《新国文》,其中高小第一册第一课《国体与政体》,以简明的方式将国体、政体问题告诉小学生,使他们明了专制与民主的区别。第二课是《民国成立始末》,第二十三课是《共和政体》强调指出共和国的原则,全国人民都有参与政事的权利,通过选举议员组成国会,选举总统以组织政府。“共和国教科书新国文”风行多年,印刷版次超过2560次。

——摘编自傅国涌《民国小学课本中传递的价值》

材料二 有学者对1915——1923年《申报》教科书广告的文本数据进行了词频统计,并制作了较为直观的词云图(如下图)。

——摘编自张萌艳等《书籍史视角下民国初期〈申报〉教科书广告研究》

(1)根据材料一,概括《新国文》教科书出版的历史背景。

(2)根据材料二,分析1915——1923年出版的教科书的特点。

(3)综合上述材料,简析教科书在近代社会变迁中的作用。

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料 中国式现代化作为“一种全新的人类文明形态”,是一种社会主义性质的新文明类型,在物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明等方面实现了对西方文明的重构和超越,开创了具有东方气韵、大国气象的新型人类文明。

——摘编自任洁《从世界历史视角再思中国式现代化道路》等

结合材料中部分或整体信息,联系中国现代史相关内容,拟定一个论题,写一则历史短文。(要求:论题明确;逻辑严密;史论结合)

三、综合题

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1913年和1938年的殖民地土地面积统计 单位(百万公顷)

1913年 1938年

英国管辖领土 19.5 19.2

英国殖民地 13.5 15.0

法国殖民地 10.7 12.1

荷兰殖民地 2.1 1.9

其他欧洲国家的殖民地 11.5 8.3

——摘编自布劳德伯里著《剑桥现代欧洲经济史》

材料二 现代国际关系体系中的任何原则、规范、规则,如果没有强国的支持,或者根本不能成立,或者建立了也无法持久实行。

——摘编自董正华《世界现代化进程十五讲》

(1)概括材料一中的历史信息并加以解读。

(2)结合20世纪世界历史,谈谈你对材料二观点的认识。

参考答案

1.A

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.D

9.A

10.D

11.B

12.B

13.B

14.A

15.C

16.A

17.(1)西汉:随着丝绸之路,从西北中亚地区,经河西走廊,进入中原;明代:从非洲出发,随着郑和下西洋经阿拉伯地区,通过海上丝绸之路传入中国。

(2)原因:郑和下西洋的推动;中国与亚非地区联系的加强;统治者的推崇;“狮文化”的本土化发展。

18.(1)背景:中华民国成立,民主共和观念深入人心;封建帝制的瓦解;向西方学习的深入。

(2)学科多样;注重科学知识传授;实用性强。

(3)传播新思想,推动社会政治思想变革;提高国民素质,促进社会进步和发展;有利于政治宣传,促进政治近代化的发展;增强民族凝聚力,推动国家观念的发展。

19.中国式现代化开创了新型人类文明

在新中国成立后,中国开启了探索现代化的征程。改革开放以来,中国经济快速发展,从计划经济体制逐步向社会主义市场经济体制转变,生产力得到极大解放。在物质文明方面,中国建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,成为世界第二大经济体。在精神文明领域,中国弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,丰富了人民的精神世界。在政治文明上,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,发展全过程人民民主。总之,进入新时代,中国式现代化在各领域取得显著成就,打破了“现代化=西方化”的迷思,开创了具有东方气韵、大国气象的新型人类文明,为世界文明发展作出了重要贡献。

20.(1)历史信息:1913-1938年,英国管辖领土面积减少但殖民地面积略有增加,法国殖民地面积增加,荷兰殖民地面积减少,其他欧洲国家殖民地面积减少。这说明英国殖民统治方式进行了调整但仍保持较强统治能力;法国积极拓展殖民势力范围;荷兰在殖民竞争中处于劣势;其他欧洲国家在殖民竞争中逐渐失去优势,反映的是随着国力的演变,世界政治格局的变化。

(2)材料二观点强调强国在现代国际关系体系中的重要作用。在20世纪,强国在国际事务、战争、国际秩序和国际经济规则制定等方面发挥着主导作用,但随着世界多极化趋势发展,国际关系更加多元化,强国不能完全左右国际关系发展,国际规则需更广泛协商制定。

同课章节目录