2012届高三数学第二轮复习讲义第五讲 立体几何(文科)

文档属性

| 名称 | 2012届高三数学第二轮复习讲义第五讲 立体几何(文科) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 374.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2012-03-16 23:35:00 | ||

图片预览

文档简介

第五讲 立体几何(文)

第一节 空间几何体

三视图和几何体的结构特征是新课标高考的必考点,.几何体的表面积和体积也是高考命题的重点和热点,几乎年年出现,大多以小题出现,难度不大,大题中也有以三视图为背景条件的求面积.体积及位置关系问题,总体难度一般控制在0.4~0.7之间..

考试要求 (1)认识柱.锥.台.球及其简单组合体的结构特征,并能运用这些特征描述现实生活中简单物体的结构;(2)能画出简单空间图形(长方体,球,圆柱,圆锥,棱柱等简单组合体)的三视图,能识别上述三视图所表示的立体模型,会用斜二侧法画出它们的直观图;(3)会用平行投影与中心投影两种方法画出简单空间图形的三视图与直观图,了解空间图形的不同表示形式;(4)会画某些建筑物的视图与直观图(在不影响图形特征的基础上,尺寸.线条等不作严格要求)(5)了解球.棱柱.棱锥.台的表面积和体积的计算公式(不要求记忆公式);

题型一 三视图

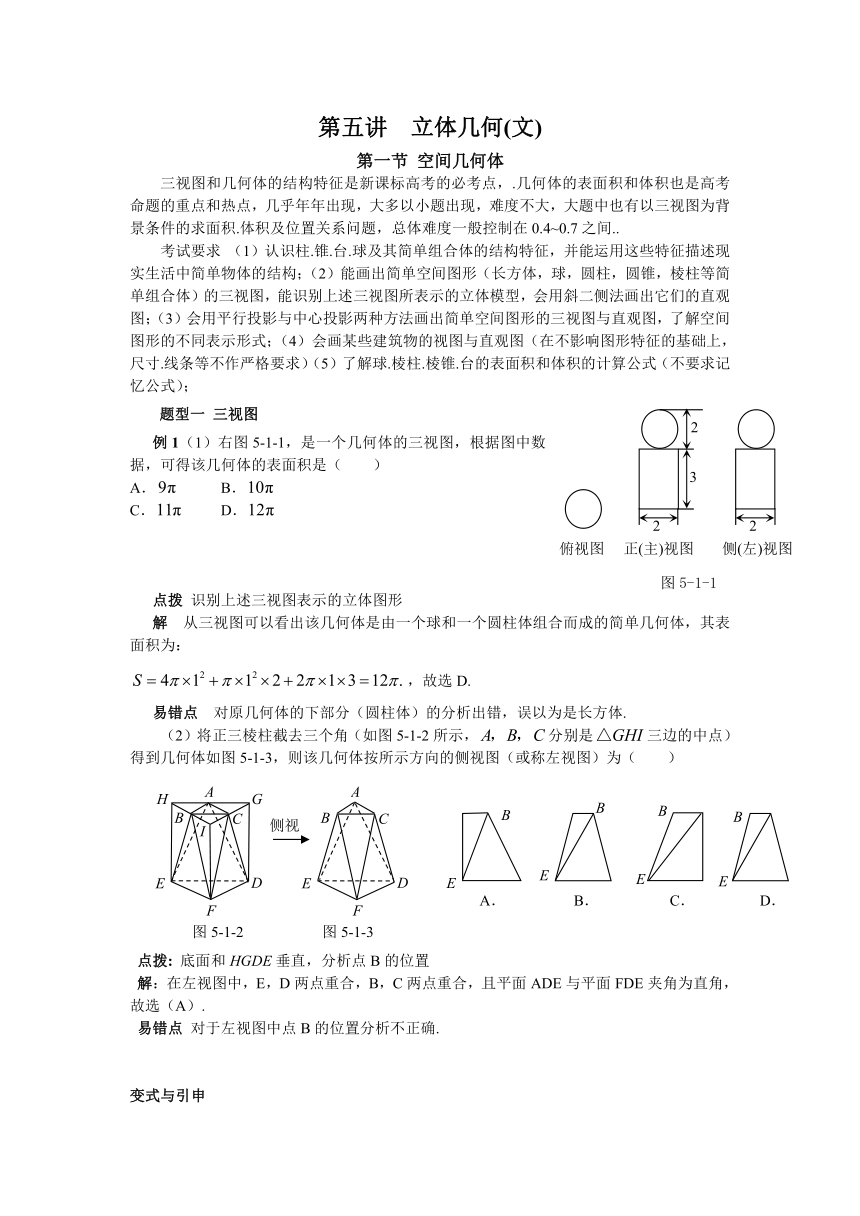

例1(1)右图5-1-1,是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是( )

A. B.

C. D.

点拨 识别上述三视图表示的立体图形

解 从三视图可以看出该几何体是由一个球和一个圆柱体组合而成的简单几何体,其表面积为:

,故选D.

易错点 对原几何体的下部分(圆柱体)的分析出错,误以为是长方体.

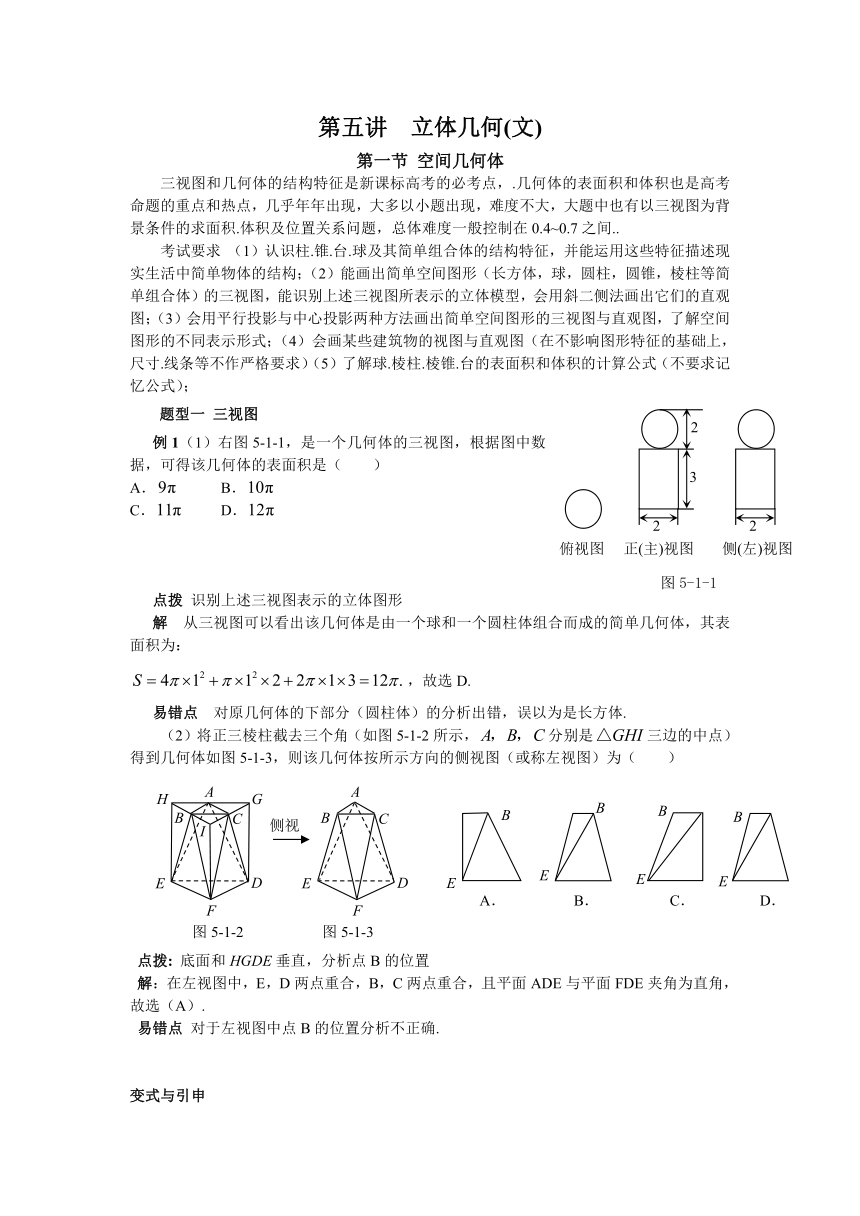

(2)将正三棱柱截去三个角(如图5-1-2所示,分别是三边的中点)得到几何体如图5-1-3,则该几何体按所示方向的侧视图(或称左视图)为( )

点拨: 底面和HGDE垂直,分析点B的位置

解:在左视图中,E,D两点重合,B,C两点重合,且平面ADE与平面FDE夹角为直角,故选(A).

易错点 对于左视图中点B的位置分析不正确.

变式与引申

1.(1)一个体积为的正三棱柱的三视图如图5-1-4所示,

则这个三棱柱的左视图的面积为 ( )

A. B.8 C. D.12

(2)用若干个体积为1的正方体搭成一个几何体,其正视图.侧视图都是

如图5-1-5所示的图形,则这个几何体的最大体积与最小体积的差是( ).

A.6 B.7 C.8 D.9

题型二 与球有关组合体

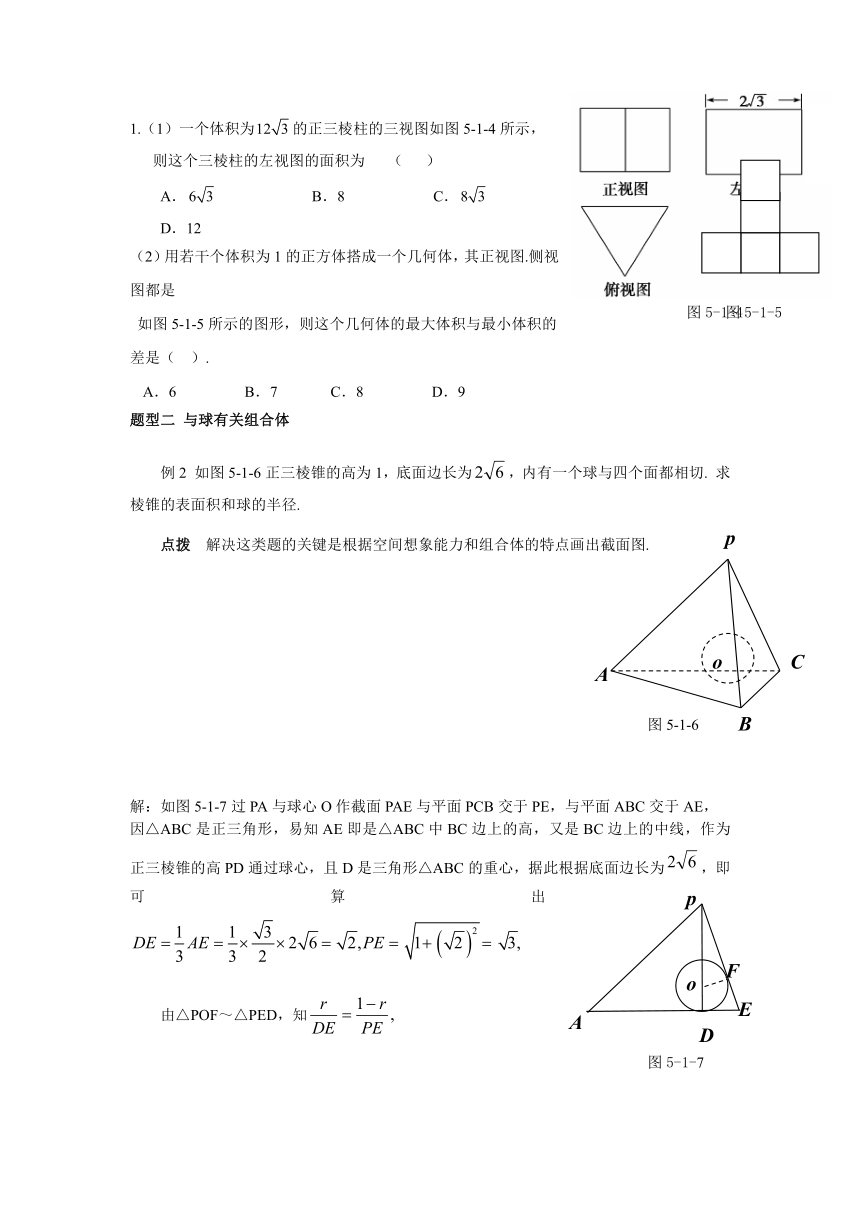

例2 如图5-1-6正三棱锥的高为1,底面边长为,内有一个球与四个面都相切. 求棱锥的表面积和球的半径.

点拨 解决这类题的关键是根据空间想象能力和组合体的特点画出截面图.

解:如图5-1-7过PA与球心O作截面PAE与平面PCB交于PE,与平面ABC交于AE,

因△ABC是正三角形,易知AE即是△ABC中BC边上的高,又是BC边上的中线,作为正三棱锥的高PD通过球心,且D是三角形△ABC的重心,据此根据底面边长为,即可算出

由△POF~△PED,知

∴

∴

易错点,立体几何问题转化为平面问题解决.,截面图准确画出是最关键,也是容易出错的地方.

变式与引申

2.如图5-1-8棱长为2的正四面体的四个顶点都在同一个球面上,

若过该球球心的一个截面如图所示,求图中三角形(正四面体的

截面)的面积.

题型三:旋转体问题

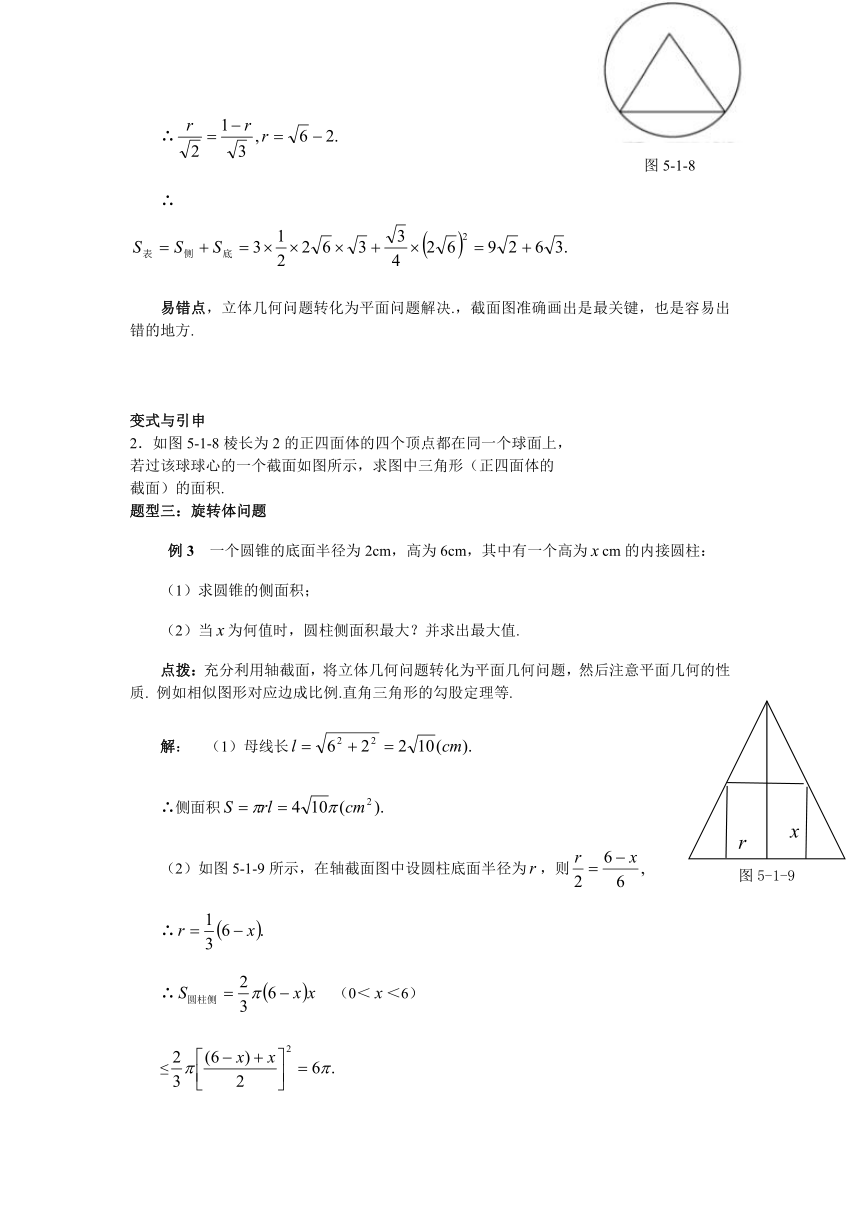

例3 一个圆锥的底面半径为2cm,高为6cm,其中有一个高为cm的内接圆柱:

(1)求圆锥的侧面积;

(2)当为何值时,圆柱侧面积最大?并求出最大值.

点拨:充分利用轴截面,将立体几何问题转化为平面几何问题,然后注意平面几何的性质. 例如相似图形对应边成比例.直角三角形的勾股定理等.

解: (1)母线长

∴侧面积

(2)如图5-1-9所示,在轴截面图中设圆柱底面半径为,则

∴

∴ (0<<6)

≤

这时即

故当时,圆柱侧面积最大,最大值为

易错点: ①不能建立圆柱的侧面积与的函数关系式;

②忽视的取值范围;

变式与引申

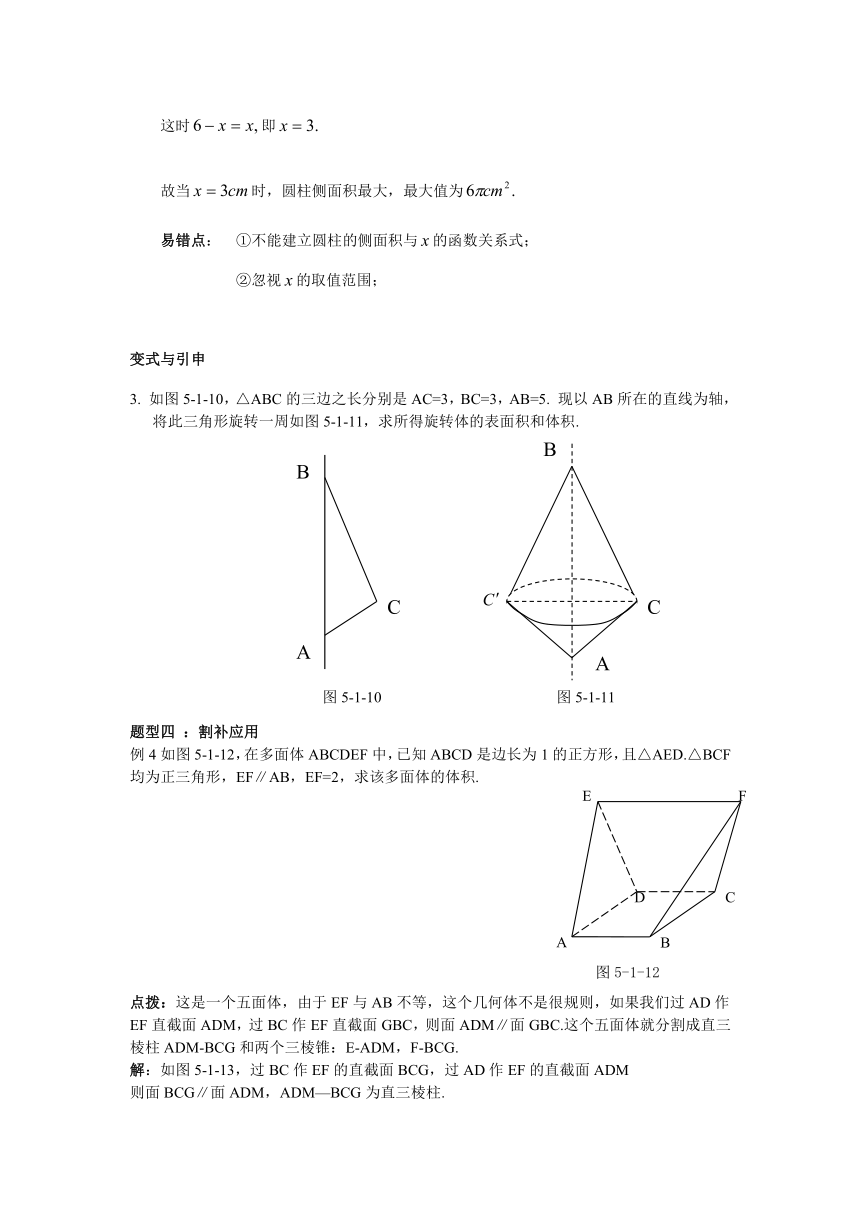

3. 如图5-1-10,△ABC的三边之长分别是AC=3,BC=3,AB=5. 现以AB所在的直线为轴,将此三角形旋转一周如图5-1-11,求所得旋转体的表面积和体积.

题型四 :割补应用

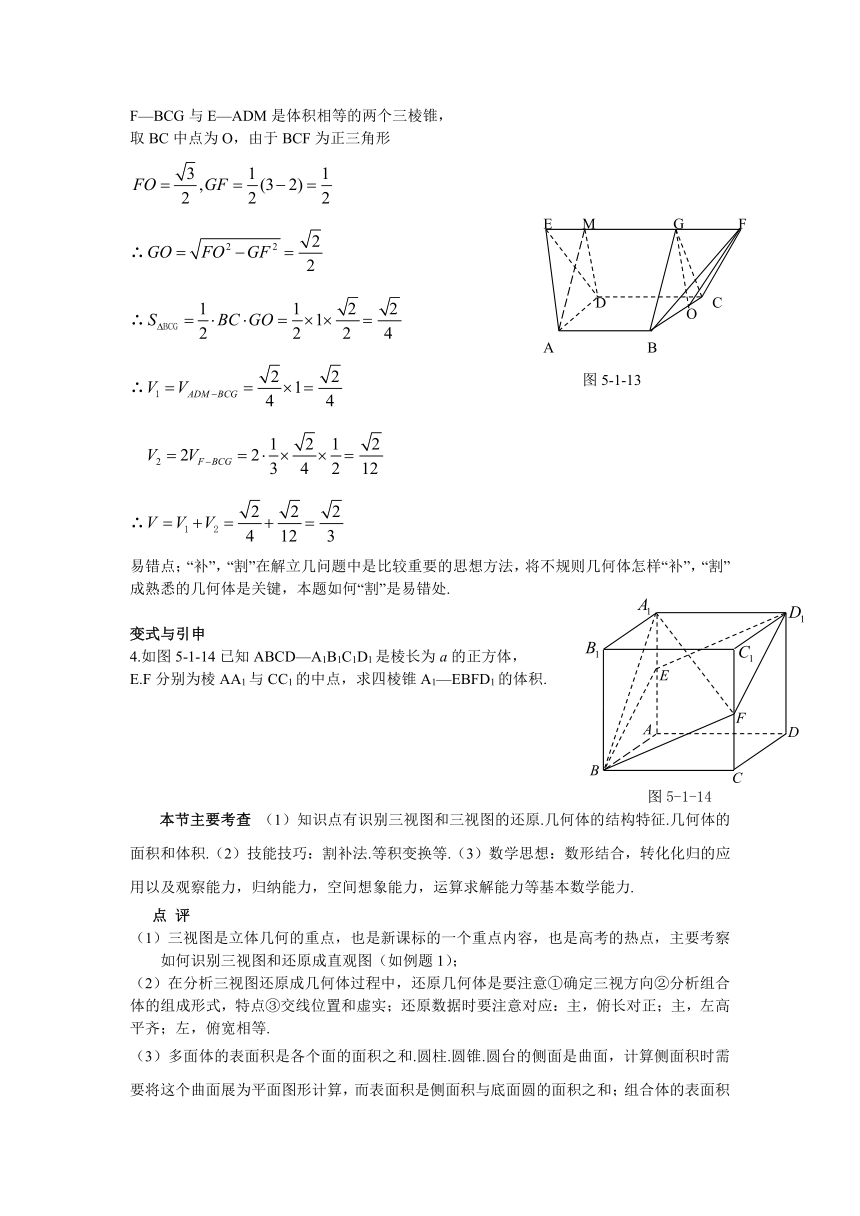

例4如图5-1-12,在多面体ABCDEF中,已知ABCD是边长为1的正方形,且△AED.△BCF均为正三角形,EF∥AB,EF=2,求该多面体的体积.

点拨:这是一个五面体,由于EF与AB不等,这个几何体不是很规则,如果我们过AD作EF直截面ADM,过BC作EF直截面GBC,则面ADM∥面GBC.这个五面体就分割成直三棱柱ADM-BCG和两个三棱锥:E-ADM,F-BCG.

解:如图5-1-13,过BC作EF的直截面BCG,过AD作EF的直截面ADM

则面BCG∥面ADM,ADM—BCG为直三棱柱.

F—BCG与E—ADM是体积相等的两个三棱锥,

取BC中点为O,由于BCF为正三角形

∴

∴

∴

∴

易错点;“补”,“割”在解立几问题中是比较重要的思想方法,将不规则几何体怎样“补”,“割”

成熟悉的几何体是关键,本题如何“割”是易错处.

变式与引申

4.如图5-1-14已知ABCD—A1B1C1D1是棱长为a的正方体,

E.F分别为棱AA1与CC1的中点,求四棱锥A1—EBFD1的体积.

本节主要考查 (1)知识点有识别三视图和三视图的还原.几何体的结构特征.几何体的面积和体积.(2)技能技巧:割补法.等积变换等.(3)数学思想:数形结合,转化化归的应用以及观察能力,归纳能力,空间想象能力,运算求解能力等基本数学能力.

点 评

(1)三视图是立体几何的重点,也是新课标的一个重点内容,也是高考的热点,主要考察如何识别三视图和还原成直观图(如例题1);

(2)在分析三视图还原成几何体过程中,还原几何体是要注意①确定三视方向②分析组合体的组成形式,特点③交线位置和虚实;还原数据时要注意对应:主,俯长对正;主,左高平齐;左,俯宽相等.

(3)多面体的表面积是各个面的面积之和.圆柱.圆锥.圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理.

(4)求锥体的体积,要选择适当的底面和高,然后应用公式进行计算即可.常用方法为:割补法和等积变换法:割补法:求一个几何体的体积可以将这个几何体分割成几个柱体.锥体,分别求出锥体和柱体的体积,从而得出几何体的体积;等积变换法:利用三棱锥的任一个面可作为三棱锥的底面.①求体积时,可选择容易计算的方式来计算;②利用“等积性”可求“点到面的距离”.

习题5-1

1.如图5-1-15,在一个正方体内放入两个半径不相等的球.,这两个球相外切,且球与正方体共顶点的三个面相切,球与正方体共顶点的三个面相切,则两球在正方体的面上的正投影是 ( )

A. B. C. D.

2.(2011年高考四川卷·文)如图5-1-16,半径为4的球O中

有一内接圆柱.当圆柱的侧面积最大时,球的表面积与该圆

柱的侧面积之差是_________.

3. 已知某几何体的俯视图是如图5-1-17所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8.高为4的等腰三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6.高为4的等腰三角形.

(1)求该儿何体的体积V;

(2)求该几何体的侧面积S

4. 如图5-1-18所示,等腰△ABC的底边,高CD=3,点E是线段BD上异于点B.D的动点,点F在BC边上,且EF⊥AB现没EF将△BEF折起到△PEF的位置,使PE⊥AE,记BE=表示四棱锥P—ACFE的体积.

(1)求证:面PEF⊥面ACFE;

(2)求的表达式,并求当为何值时取得最大值?

第二节 点、直线、平面之间的位置关系

立体几何中点.直线.平面之间的位置关系是高考命题的重点和热点,其中线面垂直的判定和性质几乎年年出现,面面垂直的性质和判定定理也是高考的一个热点,同时各平行的判定和性质也仍会被关注,考题以选择.填空.解答题的形式出现,属中档或中高档题,难度一般控制在0.50~0.75之间.

考试要求 (1)理解空间点.直线.平面位置关系的定义;(2)理解线线平行,线面平行,面面平行的判定及性质定理,能运用公理,定理和已获得的结论证明一些空间图形的平行关系的简单命题;(3)理解线线垂直,线面垂直,面面垂直的判定及性质定理,能运用公理,定理和已获得的结论证明一些空间图形垂直关系的简单命题.

题型一 线面关系判断

例1 已知两条直线,两个平面,给出下面四个命题:

① ②

③ ④

其中正确命题的序号是______.

点拨:考虑全面,准确地将题中符号.文字.图形三种语言进行转化和变换,借助模型.根据线面位置关系的有关定理逐个进行分析判断.

解析:正确命题的序号是①.③.因为对于①,由于两条平行线中的一条与一个平面垂直,则另一条直线也与该平面垂直,因此①正确;对于②,分别位于两个平行平面内的两条直线必没有公共点,但不能确定它们平行,因此②是错误的;对于③,因为直线n可能位于平面内,因此③是错误的;对于④,因为两条平行线中一条垂直一个平面,则另一条也垂直于跟它平行的平面,④是正确的.

易错点:对于③考虑不全面:认为两直线平行,其中一条直线平行一 个平面,那么另一条直线也平行这个平面,因此③是正确的.

变式与引申

1.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题正确的是

A.若,则 B.若则

C.若,则 D.若则

题型二 空间的平行关系

例2 已知:如图5-2-1,正四棱锥中,

分别为上的点,且有

.求证:直线//平面

点拨:证明线面平行的一般思路和方法是使用判定定理,

在平面内“找”一条与已知直线平行的直线, 为了作

平行直线,还需要转化为先作平面,即过所证直线作一

平面,使这一平面与所证平面相交,并且交线与所证直线平行.

可采用构造三角形,利用三角形中位线定理及其推广作平行线,

也中通过构造平行四边形,利用平行四边形的对边平行来作平行线,

还可以使用面面平行的性质定理来证.

证明:方法1连并延长交于.连接,

如图5-2-2,由正四棱锥的性质,有//.

由此可证明~.则.

由已知:

.又平面平面,

平面.

方法2作交于,作

交于,连,如图5-2-3

①

②

由已知可得再由①②可得.由正四棱锥的性质,有.所以,.由,.则四边形为平行四边形,所以又平面平面.所以平面.

方法3作交于,连如图5-2-4.

.由已知

所以则

又且平面

平面

平面平面,又平面平面

易错点:利用已知条件出错,不能准确得出所需结论.

变式与引申

2.如图图5-2-5:在四棱锥中,底面是菱形,

平面ABCD,

点分别为的中点,且.

(1) 证明:⊥平面;

(2)求三棱锥的体积;

(3)在线段PD上是否存在一点E,使得平面;

若存在,求出PE的长;若不存在,说明理由.

题型三 空间的垂直关系

例3 如图5-2-6,弧AEC是半径为的半圆,AC为直径,点E为弧AC的中点,点B和点C为线段AD的三等分点,平面AEC外一点F满足FC平面BED,FB=

(1)证明:EBFD

(2)求点B到平面FED的距离.

点拨 设法证明平面即可

(1)证明 : ∵点E为的中点,且为直径 ∴

,且∴

∵FC∩AC=C ∴BE⊥平面FBD ∵FD∈平面FBD ∴EB⊥FD

(2)解:∵,且 ∴

又∵,∴

∴

则点B到平面FED的距离

易错点 利用等体积法求距离时,容易出错.

变式与引申

3.如图5-2-7,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,

底面△ABC是直角三角形,∠ABC=90°,2AB=BC=BB1=a,且A1C∩AC1=D,BC1∩B1C=E,截面ABC1与截面A1B1C交于DE,

(1)求证:A1B1⊥平面BB1C1C

(2)求证:A1C⊥BC1

(3)求证:DE⊥平面BB1C1C

题型四 综合运用

例4如图5-2-8是某直三棱柱(侧棱与底面垂直)

被削去上底后的直观图与三视图的左视图.俯视图,

在直观图中,M是BD的中点,左视图是直角梯形,

俯视图是等腰直角三角形,有关数据如图所示.

(1)求出该几何体的体积.

(2)若N是BC的中点,求证:平面;

(3)求证:平面平面.

点拨(1)先对应求出各边,(2)找线线平行,(3)找线面垂直

解:(1)由题意可知:四棱锥中,

平面平面,

所以,平面,又,

则四棱锥的体积为:

(2)连接,则

又,所以四边形为平行四边形,

平面,平面,所以,平面;

(3) ,是的中点,,又平面平面平面

由(2)知:平面又平面所以,平面平面.

易错点 容易求错相应边的值,很难找出线面垂直.

变式与引申

4 .一个多面体的直观图和三视图如图5-2-9所示,其中M.N分别是AB.AC的中点,G是DF上的一动点.

(1)求证:

(2)当FG=GD时,在棱AD上确定一点P,使得GP//平面FMC,并给出证明.

本节主要考查 (1)线线,线面,面面平行的判定与性质定理;线线,线面,面面垂直的判定与性质定理以及这些知识的综合应用(2)技能技巧;(3)数形结合,转化化归的应用以及观察能力,归纳能力,空间想象能力,运算求解能力等基本数学能力.

点 评

(1)平行关系是立体几何中的重点,也是高考中常考热点,在解决线面,面面平行的判定时,一般遵循从“低维”到“高维”的转化,即从“线线平行”到“线面平行”,再到“面面平行”,而在应用性质定理时,其顺序恰好相反,但也要注意转化的方向总是受题目的具体条件而定,绝不可过于“模式化”.

(2)证明线面平行可以使用线面平行的判定定理,也可以使用面面平行的性质定理.在证明过程中,画辅助线构造几何图形往往是必不可少的步骤,构造时应紧密结合已知条件和平面几何的有关知识,主要是两条直线平行的判定定理,可以从以下两种情况进行考虑.

①用线面平行的判定定理来证:构造一个三角形.或一个平行四边形,使其一边在所证的平面内,利用相关的定理.性质证明两直线平行.

②用面面平行的性质定理来证:构造一个平面图形,往往是三角形,使三角形的一边为所证的直线,证明这个三角形另两边与所证的平面平行.

(3)垂直关系是立体几何中的必考点,无论是线面垂直还是面面垂直,都源于线线的垂直,这种转化为“低维”垂直的思想方法,在解题时非常重要,在处理实际问题的过程中,可以先从题设条件下手,分析已有的垂直关系,再从结论入手分析所以证明的垂直关系,从而架起已知与未知之间的“桥梁”.

(4)解决空间直线与平面平行与垂直的相关问题,特别要注意下面的转化关系:

线线平行(垂直) 线面平行(垂直)面面平行(垂直)

(5)对于平行与垂直关系,应根据本节的各种概念,定理多的特点进行复习,重在理清各种定理的特征和关系,总结规律,重视通性通法,培养计算能力和应用能力.

习题5-2

1. 设和为不重合的两个平面,给出下列命题:

(1)若内的两条相交直线分别平行于内的两条直线,则平行于;

(2)若外一条直线与内的一条直线平行,则和平行;

(3)设和相交于直线,若内有一条直线垂直于,则和垂直;

(4)直线与垂直的充分必要条件是与内的两条直线垂直.

上面命题中,真命题的序号是 .(写出所有真命题的序号)

2.(2011年高考江苏卷)如图5-2-10,在四棱锥中,平面PAD⊥平面ABCD,AB=AD,∠BAD=60°,E.F分别是AP.AD的中点

求证:(1)直线EF∥平面PCD;

(2)平面BEF⊥平面PAD

3.如图5-2-11,在四棱锥P—ABCD中,底面ABCD是矩形,

PA⊥平面ABCD,AP=AB,BP=BC=2,E,F分别是PB,PC

的中点.

(1)证明:EF∥平面PAD;

(2)求三棱锥E—ABC的体积V.

4.如图5-2-12,已知直三棱柱ABC—A1B1C1,.E.F分别是棱CC1.AB中点.

(1)求证:;

(2)求四棱锥A—ECBB1的体积;

(3)判断直线CF和平面AEB1的位置关系,并加以证明.

5.如图5-2-13已知直角梯形中, ,过作

,垂足为,的中点,现将沿折叠,使得.

(1)求证:;

(2)求证:;

(3)在线段上找一点,使得面面,并说明理由.

第五讲(文) 参考答案

第一节 空间几何体

变式与引申:

1.(1)A

提示:设正三棱柱的底边长为,则,解得,又由,解得,所以三棱柱的左视图的面积为,故选A

(2)A

提示:由正视图、侧视图可知,体积最小时,底层有3个小正方体,上面有2个,共5个;体积最大时,底层有9个小正方体,上面有2个,共11个,故这个几何体的最大体积与最小体积的差是6.故选A.

2.解:如图5-1-1,ΔABE为题中的三角形,

由已知得AB=2,BE=,BF=,∴AF=,∴ΔABE的面积为

注:解决这类问题的关键是准确分析出组合体的结构特征,发挥自己的空间想象能力,把立体图和截面图对照分析,找出几何体中的数量关系.与球有关的截面问题为了增加图形的直观性,解题时常常画一个截面圆起衬托作用.

3. 解:如图5-1-2所示,所得的旋转体是两个底面重合的圆锥,高的和为AB=5,

而底面半径为

∴旋转体的表面积为

体积为

4.解:如图5-1-3(利用“割”思想)连EF,

习题5-1

1.B

2.32π

提示:如图5-1-4,设球一条半径与圆柱相应的母线夹角为α,圆柱

侧面积=,当时,

S取最大值,此时球的表面积与该圆柱的侧面积之差为.

.解:由已知可得该几何体是一个底面为矩形,高为4,顶点在底面的射影是矩形中心的四棱锥V-ABCD ;

(1)

(2) 该四棱锥有两个侧面VAD、VBC是全等的等腰三角形,且BC边上的高为,

另两个侧面VAB. VCD也是全等的等腰三角形,AB边上的高为

因此

4. 如图5-1-5,

(1)证明:由折起的过程可知,PE⊥EF. 又PE⊥AE,AEEF=E,

∴PE⊥D面ACFE. 又PE面PEF,∴面PEF⊥面ACFE.

(2)解:由(1)知PE⊥面ACFE,则PE即为四棱锥P—ACFE的高.

而

∴

(0<<).

∴ 所以当0<<6时,>0,单调递增;

当6<<时,<0,单调递减. 因此当时,取得最大值

第二节 点、直线、平面之间的位置关系

变式与引申

1. C

提示:对于,结合则可推得.答案C.

2. (1) 证明:如图5-2-1,因为ABCD为菱形,所以AB=BC ,

又,所以AB=BC=AC,

又M为BC中点,所以 而平面ABCD,

平面ABCD,所以

又,所以平面

(2)解:因为 又底面 所以

所以,三棱锥的体积

(3) 解:存在,取PD中点E,连结NE,EC,AE,因为N,E分别为PA,PD中点,所以

又在菱形ABCD中, 所以,即MCEN是平行四边形

所以, ,又平面,平面 所以平面,

即在PD上存在一点E,使得平面,此时.

3. 证明:(1)∵三棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱,∴侧面与底面垂直,

即平面A1B1C1⊥平面BB1C1C,又∵AB⊥BC,∴A1B1⊥B1C1,从而A1B1⊥平面BB1C1C.

(2)由题设可知四边形BB1C1C为正方形,∴BC1⊥B1C,

又由(1)可知A1B1⊥平面BB1C1C,而BC1?平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1,

又∵A1B1∩B1C=B1,且A1B1?平面A1B1C,B1C?平面A1B1C,∴BC1⊥平面A1B1C,而A1C?平面A1B1C,∴BC1⊥A1C.

(3)∵直三棱柱的侧面均为矩形,而D、E分别为所在侧面对角线的交点,∴D为A1C的中点,E为B1C的中点,∴DE∥A1B1,而由(1)知,A1B1⊥平面BB1C1C.∴DE⊥平面BB1C1C.

4 .证明:由三视图可得直观图为直三棱柱且底面ADF中AD⊥DF,DF=AD=DC

(1)连接DB,可知B、N、D共线,且AC⊥DN 又FD⊥AD FD⊥CD,FD⊥面ABCD

FD⊥AC AC⊥面FDN GN⊥AC

(2)点P在A点处

下证:取DC中点S,连接AS、GS、GA G是DF的中点,GS//FC,AS//CM

面GSA//面FMC GA//面FMC 即GP//面FMC

习题5-2

. (1)(2)

提示:(3)条件不充分,推导不出结论(4)少了两“相交”二字

2.证明:(1)在△PAD中,因为E.F分别为AP,AD的中点,所以EF//PD.

又因为EF平面PCD,PD平面PCD,所以直线EF//平面PCD.

(2)连结DB,因为AB=AD,∠BAD=60°,

所以△ABD为正三角形,因为F是AD的中点,所以BF⊥AD.

因为平面PAD⊥平面ABCD,BF平面ABCD,平面PAD平面ABCD=AD,

所以BF⊥平面PAD.又因为BF平面BEF,所以平面BEF⊥平面PAD.

.解:(1)如图5-2-2,在△PBC中,E,F分别是PB,PC的中点,∴EF∥BC.

又BC∥AD,∴EF∥AD,又∵AD平面PAD,EF平面PAD,∴EF∥平面PAD.

(2)连接AE,AC,EC,过E作EG∥PA交AB于点G,

则BG⊥平面ABCD,且EG=PA.

在△PAB中,AD=AB,PAB°,BP=2,∴AP=AB=,EG=.

∴S△ABC=AB·BC=××2=,

∴VE-ABC=S△ABC·EG=××=.

.证明:(1)如图5-2-3,三棱柱ABC—A1B1C1是直棱柱,平面ABC,

又平面ABC,

(2)解:三棱柱ABC—A1B1C1是直棱柱,

平面ABC,又平面ABC

平面ECBB1

是棱CC1的中点,

(3)解:CF//平面AEB1,证明如下:取AB1的中点G,联结EG,FG

分别是棱AB、AB1中点

又四边形FGEC是平行四边形

又平面AEB,平面AEB1,平面AEB1

.解:如图5-2-4

(1)证明:由已知得:,

, ,

(2)证明:取中点,连接,,

, , ,

,

(3)分析可知,点满足时,

证明:取中点,连结、、、、

容易计算,

在中,可知,

∴在中, ,∴

又在中,,

,

俯视图

正(主)视图

侧(左)视图

2

3

2

2

图5-1-1

图5-1-2

图5-1-3

E

F

D

I

A

H

G

B

C

E

F

D

A

B

C

侧视

B

E

A.

B

E

B.

B

E

C.

B

E

D.

图5-1-4

图5-1-5

pr

Ar

Br

Cr

or

图5-1-6

Ar

Er

or

Fr

Dr

图5-1-7

pr

图5-1-8

r

xr

图5-1-9

B

A

C

B

C

A

图5-1-10

图5-1-11

B

A

C

D

E

F

图5-1-12

E

M

G

F

D

A

B

O

C

图5-1-13

F

E

A

B

C

D

图5-1-14

图5-1-15

图5-1-16

图5-1-17

P

B

C

A

D

E

F

图5-1-18

A

B

C

D

M

N

P

图1

图5-2-1

A

B

D

M

N

P

图5-2-2

Q

C

A

B

C

D

M

N

P

图5-2-3

F

E

A

B

D

M

N

P

图5-2-4

G

C

图5-2-5

图5-2-6

图5-2-7

左视图

俯视图

主观图

图5-2-8

图5-2-9

图5-2-10

图5-2-11

图5-2-12

A

B

C

D

E

G

F

·

·

A

B

C

D

E

G

F

图5-2-13

图5-1-1

B

C

A

D

图5-1-2

D1

C1

C

B

A

D

E

F

A1

B1

图5-1-3

图5-1-4

P

B

C

A

D

E

F

图5-1-5

图5-2-1

图5-2-2

图5-2-3

A

B

C

D

E

G

F

图5-2-4

第一节 空间几何体

三视图和几何体的结构特征是新课标高考的必考点,.几何体的表面积和体积也是高考命题的重点和热点,几乎年年出现,大多以小题出现,难度不大,大题中也有以三视图为背景条件的求面积.体积及位置关系问题,总体难度一般控制在0.4~0.7之间..

考试要求 (1)认识柱.锥.台.球及其简单组合体的结构特征,并能运用这些特征描述现实生活中简单物体的结构;(2)能画出简单空间图形(长方体,球,圆柱,圆锥,棱柱等简单组合体)的三视图,能识别上述三视图所表示的立体模型,会用斜二侧法画出它们的直观图;(3)会用平行投影与中心投影两种方法画出简单空间图形的三视图与直观图,了解空间图形的不同表示形式;(4)会画某些建筑物的视图与直观图(在不影响图形特征的基础上,尺寸.线条等不作严格要求)(5)了解球.棱柱.棱锥.台的表面积和体积的计算公式(不要求记忆公式);

题型一 三视图

例1(1)右图5-1-1,是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是( )

A. B.

C. D.

点拨 识别上述三视图表示的立体图形

解 从三视图可以看出该几何体是由一个球和一个圆柱体组合而成的简单几何体,其表面积为:

,故选D.

易错点 对原几何体的下部分(圆柱体)的分析出错,误以为是长方体.

(2)将正三棱柱截去三个角(如图5-1-2所示,分别是三边的中点)得到几何体如图5-1-3,则该几何体按所示方向的侧视图(或称左视图)为( )

点拨: 底面和HGDE垂直,分析点B的位置

解:在左视图中,E,D两点重合,B,C两点重合,且平面ADE与平面FDE夹角为直角,故选(A).

易错点 对于左视图中点B的位置分析不正确.

变式与引申

1.(1)一个体积为的正三棱柱的三视图如图5-1-4所示,

则这个三棱柱的左视图的面积为 ( )

A. B.8 C. D.12

(2)用若干个体积为1的正方体搭成一个几何体,其正视图.侧视图都是

如图5-1-5所示的图形,则这个几何体的最大体积与最小体积的差是( ).

A.6 B.7 C.8 D.9

题型二 与球有关组合体

例2 如图5-1-6正三棱锥的高为1,底面边长为,内有一个球与四个面都相切. 求棱锥的表面积和球的半径.

点拨 解决这类题的关键是根据空间想象能力和组合体的特点画出截面图.

解:如图5-1-7过PA与球心O作截面PAE与平面PCB交于PE,与平面ABC交于AE,

因△ABC是正三角形,易知AE即是△ABC中BC边上的高,又是BC边上的中线,作为正三棱锥的高PD通过球心,且D是三角形△ABC的重心,据此根据底面边长为,即可算出

由△POF~△PED,知

∴

∴

易错点,立体几何问题转化为平面问题解决.,截面图准确画出是最关键,也是容易出错的地方.

变式与引申

2.如图5-1-8棱长为2的正四面体的四个顶点都在同一个球面上,

若过该球球心的一个截面如图所示,求图中三角形(正四面体的

截面)的面积.

题型三:旋转体问题

例3 一个圆锥的底面半径为2cm,高为6cm,其中有一个高为cm的内接圆柱:

(1)求圆锥的侧面积;

(2)当为何值时,圆柱侧面积最大?并求出最大值.

点拨:充分利用轴截面,将立体几何问题转化为平面几何问题,然后注意平面几何的性质. 例如相似图形对应边成比例.直角三角形的勾股定理等.

解: (1)母线长

∴侧面积

(2)如图5-1-9所示,在轴截面图中设圆柱底面半径为,则

∴

∴ (0<<6)

≤

这时即

故当时,圆柱侧面积最大,最大值为

易错点: ①不能建立圆柱的侧面积与的函数关系式;

②忽视的取值范围;

变式与引申

3. 如图5-1-10,△ABC的三边之长分别是AC=3,BC=3,AB=5. 现以AB所在的直线为轴,将此三角形旋转一周如图5-1-11,求所得旋转体的表面积和体积.

题型四 :割补应用

例4如图5-1-12,在多面体ABCDEF中,已知ABCD是边长为1的正方形,且△AED.△BCF均为正三角形,EF∥AB,EF=2,求该多面体的体积.

点拨:这是一个五面体,由于EF与AB不等,这个几何体不是很规则,如果我们过AD作EF直截面ADM,过BC作EF直截面GBC,则面ADM∥面GBC.这个五面体就分割成直三棱柱ADM-BCG和两个三棱锥:E-ADM,F-BCG.

解:如图5-1-13,过BC作EF的直截面BCG,过AD作EF的直截面ADM

则面BCG∥面ADM,ADM—BCG为直三棱柱.

F—BCG与E—ADM是体积相等的两个三棱锥,

取BC中点为O,由于BCF为正三角形

∴

∴

∴

∴

易错点;“补”,“割”在解立几问题中是比较重要的思想方法,将不规则几何体怎样“补”,“割”

成熟悉的几何体是关键,本题如何“割”是易错处.

变式与引申

4.如图5-1-14已知ABCD—A1B1C1D1是棱长为a的正方体,

E.F分别为棱AA1与CC1的中点,求四棱锥A1—EBFD1的体积.

本节主要考查 (1)知识点有识别三视图和三视图的还原.几何体的结构特征.几何体的面积和体积.(2)技能技巧:割补法.等积变换等.(3)数学思想:数形结合,转化化归的应用以及观察能力,归纳能力,空间想象能力,运算求解能力等基本数学能力.

点 评

(1)三视图是立体几何的重点,也是新课标的一个重点内容,也是高考的热点,主要考察如何识别三视图和还原成直观图(如例题1);

(2)在分析三视图还原成几何体过程中,还原几何体是要注意①确定三视方向②分析组合体的组成形式,特点③交线位置和虚实;还原数据时要注意对应:主,俯长对正;主,左高平齐;左,俯宽相等.

(3)多面体的表面积是各个面的面积之和.圆柱.圆锥.圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理.

(4)求锥体的体积,要选择适当的底面和高,然后应用公式进行计算即可.常用方法为:割补法和等积变换法:割补法:求一个几何体的体积可以将这个几何体分割成几个柱体.锥体,分别求出锥体和柱体的体积,从而得出几何体的体积;等积变换法:利用三棱锥的任一个面可作为三棱锥的底面.①求体积时,可选择容易计算的方式来计算;②利用“等积性”可求“点到面的距离”.

习题5-1

1.如图5-1-15,在一个正方体内放入两个半径不相等的球.,这两个球相外切,且球与正方体共顶点的三个面相切,球与正方体共顶点的三个面相切,则两球在正方体的面上的正投影是 ( )

A. B. C. D.

2.(2011年高考四川卷·文)如图5-1-16,半径为4的球O中

有一内接圆柱.当圆柱的侧面积最大时,球的表面积与该圆

柱的侧面积之差是_________.

3. 已知某几何体的俯视图是如图5-1-17所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8.高为4的等腰三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6.高为4的等腰三角形.

(1)求该儿何体的体积V;

(2)求该几何体的侧面积S

4. 如图5-1-18所示,等腰△ABC的底边,高CD=3,点E是线段BD上异于点B.D的动点,点F在BC边上,且EF⊥AB现没EF将△BEF折起到△PEF的位置,使PE⊥AE,记BE=表示四棱锥P—ACFE的体积.

(1)求证:面PEF⊥面ACFE;

(2)求的表达式,并求当为何值时取得最大值?

第二节 点、直线、平面之间的位置关系

立体几何中点.直线.平面之间的位置关系是高考命题的重点和热点,其中线面垂直的判定和性质几乎年年出现,面面垂直的性质和判定定理也是高考的一个热点,同时各平行的判定和性质也仍会被关注,考题以选择.填空.解答题的形式出现,属中档或中高档题,难度一般控制在0.50~0.75之间.

考试要求 (1)理解空间点.直线.平面位置关系的定义;(2)理解线线平行,线面平行,面面平行的判定及性质定理,能运用公理,定理和已获得的结论证明一些空间图形的平行关系的简单命题;(3)理解线线垂直,线面垂直,面面垂直的判定及性质定理,能运用公理,定理和已获得的结论证明一些空间图形垂直关系的简单命题.

题型一 线面关系判断

例1 已知两条直线,两个平面,给出下面四个命题:

① ②

③ ④

其中正确命题的序号是______.

点拨:考虑全面,准确地将题中符号.文字.图形三种语言进行转化和变换,借助模型.根据线面位置关系的有关定理逐个进行分析判断.

解析:正确命题的序号是①.③.因为对于①,由于两条平行线中的一条与一个平面垂直,则另一条直线也与该平面垂直,因此①正确;对于②,分别位于两个平行平面内的两条直线必没有公共点,但不能确定它们平行,因此②是错误的;对于③,因为直线n可能位于平面内,因此③是错误的;对于④,因为两条平行线中一条垂直一个平面,则另一条也垂直于跟它平行的平面,④是正确的.

易错点:对于③考虑不全面:认为两直线平行,其中一条直线平行一 个平面,那么另一条直线也平行这个平面,因此③是正确的.

变式与引申

1.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题正确的是

A.若,则 B.若则

C.若,则 D.若则

题型二 空间的平行关系

例2 已知:如图5-2-1,正四棱锥中,

分别为上的点,且有

.求证:直线//平面

点拨:证明线面平行的一般思路和方法是使用判定定理,

在平面内“找”一条与已知直线平行的直线, 为了作

平行直线,还需要转化为先作平面,即过所证直线作一

平面,使这一平面与所证平面相交,并且交线与所证直线平行.

可采用构造三角形,利用三角形中位线定理及其推广作平行线,

也中通过构造平行四边形,利用平行四边形的对边平行来作平行线,

还可以使用面面平行的性质定理来证.

证明:方法1连并延长交于.连接,

如图5-2-2,由正四棱锥的性质,有//.

由此可证明~.则.

由已知:

.又平面平面,

平面.

方法2作交于,作

交于,连,如图5-2-3

①

②

由已知可得再由①②可得.由正四棱锥的性质,有.所以,.由,.则四边形为平行四边形,所以又平面平面.所以平面.

方法3作交于,连如图5-2-4.

.由已知

所以则

又且平面

平面

平面平面,又平面平面

易错点:利用已知条件出错,不能准确得出所需结论.

变式与引申

2.如图图5-2-5:在四棱锥中,底面是菱形,

平面ABCD,

点分别为的中点,且.

(1) 证明:⊥平面;

(2)求三棱锥的体积;

(3)在线段PD上是否存在一点E,使得平面;

若存在,求出PE的长;若不存在,说明理由.

题型三 空间的垂直关系

例3 如图5-2-6,弧AEC是半径为的半圆,AC为直径,点E为弧AC的中点,点B和点C为线段AD的三等分点,平面AEC外一点F满足FC平面BED,FB=

(1)证明:EBFD

(2)求点B到平面FED的距离.

点拨 设法证明平面即可

(1)证明 : ∵点E为的中点,且为直径 ∴

,且∴

∵FC∩AC=C ∴BE⊥平面FBD ∵FD∈平面FBD ∴EB⊥FD

(2)解:∵,且 ∴

又∵,∴

∴

则点B到平面FED的距离

易错点 利用等体积法求距离时,容易出错.

变式与引申

3.如图5-2-7,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,

底面△ABC是直角三角形,∠ABC=90°,2AB=BC=BB1=a,且A1C∩AC1=D,BC1∩B1C=E,截面ABC1与截面A1B1C交于DE,

(1)求证:A1B1⊥平面BB1C1C

(2)求证:A1C⊥BC1

(3)求证:DE⊥平面BB1C1C

题型四 综合运用

例4如图5-2-8是某直三棱柱(侧棱与底面垂直)

被削去上底后的直观图与三视图的左视图.俯视图,

在直观图中,M是BD的中点,左视图是直角梯形,

俯视图是等腰直角三角形,有关数据如图所示.

(1)求出该几何体的体积.

(2)若N是BC的中点,求证:平面;

(3)求证:平面平面.

点拨(1)先对应求出各边,(2)找线线平行,(3)找线面垂直

解:(1)由题意可知:四棱锥中,

平面平面,

所以,平面,又,

则四棱锥的体积为:

(2)连接,则

又,所以四边形为平行四边形,

平面,平面,所以,平面;

(3) ,是的中点,,又平面平面平面

由(2)知:平面又平面所以,平面平面.

易错点 容易求错相应边的值,很难找出线面垂直.

变式与引申

4 .一个多面体的直观图和三视图如图5-2-9所示,其中M.N分别是AB.AC的中点,G是DF上的一动点.

(1)求证:

(2)当FG=GD时,在棱AD上确定一点P,使得GP//平面FMC,并给出证明.

本节主要考查 (1)线线,线面,面面平行的判定与性质定理;线线,线面,面面垂直的判定与性质定理以及这些知识的综合应用(2)技能技巧;(3)数形结合,转化化归的应用以及观察能力,归纳能力,空间想象能力,运算求解能力等基本数学能力.

点 评

(1)平行关系是立体几何中的重点,也是高考中常考热点,在解决线面,面面平行的判定时,一般遵循从“低维”到“高维”的转化,即从“线线平行”到“线面平行”,再到“面面平行”,而在应用性质定理时,其顺序恰好相反,但也要注意转化的方向总是受题目的具体条件而定,绝不可过于“模式化”.

(2)证明线面平行可以使用线面平行的判定定理,也可以使用面面平行的性质定理.在证明过程中,画辅助线构造几何图形往往是必不可少的步骤,构造时应紧密结合已知条件和平面几何的有关知识,主要是两条直线平行的判定定理,可以从以下两种情况进行考虑.

①用线面平行的判定定理来证:构造一个三角形.或一个平行四边形,使其一边在所证的平面内,利用相关的定理.性质证明两直线平行.

②用面面平行的性质定理来证:构造一个平面图形,往往是三角形,使三角形的一边为所证的直线,证明这个三角形另两边与所证的平面平行.

(3)垂直关系是立体几何中的必考点,无论是线面垂直还是面面垂直,都源于线线的垂直,这种转化为“低维”垂直的思想方法,在解题时非常重要,在处理实际问题的过程中,可以先从题设条件下手,分析已有的垂直关系,再从结论入手分析所以证明的垂直关系,从而架起已知与未知之间的“桥梁”.

(4)解决空间直线与平面平行与垂直的相关问题,特别要注意下面的转化关系:

线线平行(垂直) 线面平行(垂直)面面平行(垂直)

(5)对于平行与垂直关系,应根据本节的各种概念,定理多的特点进行复习,重在理清各种定理的特征和关系,总结规律,重视通性通法,培养计算能力和应用能力.

习题5-2

1. 设和为不重合的两个平面,给出下列命题:

(1)若内的两条相交直线分别平行于内的两条直线,则平行于;

(2)若外一条直线与内的一条直线平行,则和平行;

(3)设和相交于直线,若内有一条直线垂直于,则和垂直;

(4)直线与垂直的充分必要条件是与内的两条直线垂直.

上面命题中,真命题的序号是 .(写出所有真命题的序号)

2.(2011年高考江苏卷)如图5-2-10,在四棱锥中,平面PAD⊥平面ABCD,AB=AD,∠BAD=60°,E.F分别是AP.AD的中点

求证:(1)直线EF∥平面PCD;

(2)平面BEF⊥平面PAD

3.如图5-2-11,在四棱锥P—ABCD中,底面ABCD是矩形,

PA⊥平面ABCD,AP=AB,BP=BC=2,E,F分别是PB,PC

的中点.

(1)证明:EF∥平面PAD;

(2)求三棱锥E—ABC的体积V.

4.如图5-2-12,已知直三棱柱ABC—A1B1C1,.E.F分别是棱CC1.AB中点.

(1)求证:;

(2)求四棱锥A—ECBB1的体积;

(3)判断直线CF和平面AEB1的位置关系,并加以证明.

5.如图5-2-13已知直角梯形中, ,过作

,垂足为,的中点,现将沿折叠,使得.

(1)求证:;

(2)求证:;

(3)在线段上找一点,使得面面,并说明理由.

第五讲(文) 参考答案

第一节 空间几何体

变式与引申:

1.(1)A

提示:设正三棱柱的底边长为,则,解得,又由,解得,所以三棱柱的左视图的面积为,故选A

(2)A

提示:由正视图、侧视图可知,体积最小时,底层有3个小正方体,上面有2个,共5个;体积最大时,底层有9个小正方体,上面有2个,共11个,故这个几何体的最大体积与最小体积的差是6.故选A.

2.解:如图5-1-1,ΔABE为题中的三角形,

由已知得AB=2,BE=,BF=,∴AF=,∴ΔABE的面积为

注:解决这类问题的关键是准确分析出组合体的结构特征,发挥自己的空间想象能力,把立体图和截面图对照分析,找出几何体中的数量关系.与球有关的截面问题为了增加图形的直观性,解题时常常画一个截面圆起衬托作用.

3. 解:如图5-1-2所示,所得的旋转体是两个底面重合的圆锥,高的和为AB=5,

而底面半径为

∴旋转体的表面积为

体积为

4.解:如图5-1-3(利用“割”思想)连EF,

习题5-1

1.B

2.32π

提示:如图5-1-4,设球一条半径与圆柱相应的母线夹角为α,圆柱

侧面积=,当时,

S取最大值,此时球的表面积与该圆柱的侧面积之差为.

.解:由已知可得该几何体是一个底面为矩形,高为4,顶点在底面的射影是矩形中心的四棱锥V-ABCD ;

(1)

(2) 该四棱锥有两个侧面VAD、VBC是全等的等腰三角形,且BC边上的高为,

另两个侧面VAB. VCD也是全等的等腰三角形,AB边上的高为

因此

4. 如图5-1-5,

(1)证明:由折起的过程可知,PE⊥EF. 又PE⊥AE,AEEF=E,

∴PE⊥D面ACFE. 又PE面PEF,∴面PEF⊥面ACFE.

(2)解:由(1)知PE⊥面ACFE,则PE即为四棱锥P—ACFE的高.

而

∴

(0<<).

∴ 所以当0<<6时,>0,单调递增;

当6<<时,<0,单调递减. 因此当时,取得最大值

第二节 点、直线、平面之间的位置关系

变式与引申

1. C

提示:对于,结合则可推得.答案C.

2. (1) 证明:如图5-2-1,因为ABCD为菱形,所以AB=BC ,

又,所以AB=BC=AC,

又M为BC中点,所以 而平面ABCD,

平面ABCD,所以

又,所以平面

(2)解:因为 又底面 所以

所以,三棱锥的体积

(3) 解:存在,取PD中点E,连结NE,EC,AE,因为N,E分别为PA,PD中点,所以

又在菱形ABCD中, 所以,即MCEN是平行四边形

所以, ,又平面,平面 所以平面,

即在PD上存在一点E,使得平面,此时.

3. 证明:(1)∵三棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱,∴侧面与底面垂直,

即平面A1B1C1⊥平面BB1C1C,又∵AB⊥BC,∴A1B1⊥B1C1,从而A1B1⊥平面BB1C1C.

(2)由题设可知四边形BB1C1C为正方形,∴BC1⊥B1C,

又由(1)可知A1B1⊥平面BB1C1C,而BC1?平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1,

又∵A1B1∩B1C=B1,且A1B1?平面A1B1C,B1C?平面A1B1C,∴BC1⊥平面A1B1C,而A1C?平面A1B1C,∴BC1⊥A1C.

(3)∵直三棱柱的侧面均为矩形,而D、E分别为所在侧面对角线的交点,∴D为A1C的中点,E为B1C的中点,∴DE∥A1B1,而由(1)知,A1B1⊥平面BB1C1C.∴DE⊥平面BB1C1C.

4 .证明:由三视图可得直观图为直三棱柱且底面ADF中AD⊥DF,DF=AD=DC

(1)连接DB,可知B、N、D共线,且AC⊥DN 又FD⊥AD FD⊥CD,FD⊥面ABCD

FD⊥AC AC⊥面FDN GN⊥AC

(2)点P在A点处

下证:取DC中点S,连接AS、GS、GA G是DF的中点,GS//FC,AS//CM

面GSA//面FMC GA//面FMC 即GP//面FMC

习题5-2

. (1)(2)

提示:(3)条件不充分,推导不出结论(4)少了两“相交”二字

2.证明:(1)在△PAD中,因为E.F分别为AP,AD的中点,所以EF//PD.

又因为EF平面PCD,PD平面PCD,所以直线EF//平面PCD.

(2)连结DB,因为AB=AD,∠BAD=60°,

所以△ABD为正三角形,因为F是AD的中点,所以BF⊥AD.

因为平面PAD⊥平面ABCD,BF平面ABCD,平面PAD平面ABCD=AD,

所以BF⊥平面PAD.又因为BF平面BEF,所以平面BEF⊥平面PAD.

.解:(1)如图5-2-2,在△PBC中,E,F分别是PB,PC的中点,∴EF∥BC.

又BC∥AD,∴EF∥AD,又∵AD平面PAD,EF平面PAD,∴EF∥平面PAD.

(2)连接AE,AC,EC,过E作EG∥PA交AB于点G,

则BG⊥平面ABCD,且EG=PA.

在△PAB中,AD=AB,PAB°,BP=2,∴AP=AB=,EG=.

∴S△ABC=AB·BC=××2=,

∴VE-ABC=S△ABC·EG=××=.

.证明:(1)如图5-2-3,三棱柱ABC—A1B1C1是直棱柱,平面ABC,

又平面ABC,

(2)解:三棱柱ABC—A1B1C1是直棱柱,

平面ABC,又平面ABC

平面ECBB1

是棱CC1的中点,

(3)解:CF//平面AEB1,证明如下:取AB1的中点G,联结EG,FG

分别是棱AB、AB1中点

又四边形FGEC是平行四边形

又平面AEB,平面AEB1,平面AEB1

.解:如图5-2-4

(1)证明:由已知得:,

, ,

(2)证明:取中点,连接,,

, , ,

,

(3)分析可知,点满足时,

证明:取中点,连结、、、、

容易计算,

在中,可知,

∴在中, ,∴

又在中,,

,

俯视图

正(主)视图

侧(左)视图

2

3

2

2

图5-1-1

图5-1-2

图5-1-3

E

F

D

I

A

H

G

B

C

E

F

D

A

B

C

侧视

B

E

A.

B

E

B.

B

E

C.

B

E

D.

图5-1-4

图5-1-5

pr

Ar

Br

Cr

or

图5-1-6

Ar

Er

or

Fr

Dr

图5-1-7

pr

图5-1-8

r

xr

图5-1-9

B

A

C

B

C

A

图5-1-10

图5-1-11

B

A

C

D

E

F

图5-1-12

E

M

G

F

D

A

B

O

C

图5-1-13

F

E

A

B

C

D

图5-1-14

图5-1-15

图5-1-16

图5-1-17

P

B

C

A

D

E

F

图5-1-18

A

B

C

D

M

N

P

图1

图5-2-1

A

B

D

M

N

P

图5-2-2

Q

C

A

B

C

D

M

N

P

图5-2-3

F

E

A

B

D

M

N

P

图5-2-4

G

C

图5-2-5

图5-2-6

图5-2-7

左视图

俯视图

主观图

图5-2-8

图5-2-9

图5-2-10

图5-2-11

图5-2-12

A

B

C

D

E

G

F

·

·

A

B

C

D

E

G

F

图5-2-13

图5-1-1

B

C

A

D

图5-1-2

D1

C1

C

B

A

D

E

F

A1

B1

图5-1-3

图5-1-4

P

B

C

A

D

E

F

图5-1-5

图5-2-1

图5-2-2

图5-2-3

A

B

C

D

E

G

F

图5-2-4

同课章节目录